2026-01-24 Sat

■ #6116. 1月31日(土),朝カル講座の冬期クール第1回「very --- 「本物」から大混戦の強意語へ」が開講されます [asacul][notice][intensifier][adverb][semantic_change][lexicology][onomasiology][kdee][hee][etymology][french][loan_word][borrowing][hel_education][helkatsu][conversion][synonym]

今年度は月1回,朝日カルチャーセンター新宿教室で英語史講座を開いています.シリーズタイトルは「歴史上もっとも不思議な英単語」です.英語史的に厚みと含蓄のある英単語を1つ選び,そこから説き起こして,『英語語源辞典』(研究社)や『英語語源ハンドブック』(研究社)等の記述を参照しながら,その英単語の歴史,ひいては英語全体の歴史を語ります.

1週間後,1月31日(土)の講座は冬期クールの初回となります.今回取り上げるのは,英語学習者にとって(そして多くの英語話者にとっても)最も馴染み深い副詞の1つでありながら,その来歴に驚くべき変遷を隠し持っている very です.

私たちは普段,何気なく「とても,非常に」という意味で very を使っています.機能語に近い役割を果たす,ごくありふれた単語です.しかし,英語史の観点からこの語を眺めると,そこには「強調」という人間心理につきまとう,激しい生存競争の歴史が見えてきます.以下,very をめぐって取り上げたい論点をいくつか挙げてみます.

・ 高頻度語の very は,実は英語本来語ではなく,フランス語からの借用語です.なぜこのような基礎的な単語が借用されるに至ったのでしょうか.

・ フランス語ではもともと「真実の」を意味する形容詞 (cf. Fr. vrai) であり,英語に入ってきた当初も形容詞として用いられていました.the very man 「まさにその男」などの用法にその痕跡が残っています.これがいかなるきっかけで強意の副詞となり,しかもここまで高頻度になったのでしょうか.

・ 強意語には「強意逓減の法則」という語彙論・意味論上の宿命があります.強調表現は使われすぎると手垢がつき,強調の度合いがすり減ってしまうのです.

・ 英語史を通じて,おびただしい強意語が現われては消えていきました.古英語や中英語で使われていた代表的な強意語を覗いてみます.

・ 多くの強意語が消えゆく(あるいは陳腐化する)なかで,なぜ very は生き残り,さらに現代英語においてこれほどの安定感を示しているのでしょうか.大きな謎です.

・ 一般的に「強調」とは何か,「強意語」とは言語においてどのような位置づけにあるのかについても考えてみたいと思います.

このように,very という一見単純な単語の背後に,形容詞から副詞への品詞転換,意味の漂白化,そして類義語との競合といった,英語語彙史上ののエッセンスが詰まっています.このエキサイティングな歴史を90分でお話しします.

講座への参加方法は,今期もオンライン参加のみとなります.リアルタイムでの受講のほか,2週間の見逃し配信サービスもあります.皆さんのご都合のよい方法でご参加いただければ幸いです.開講時間は 15:30--17:00 となっています.講座と申込みの詳細は朝カルの公式ページよりご確認ください.

なお,冬期クールのラインナップは以下の通りです.2026年の幕開けも,皆さんで英語史を楽しく学んでいきましょう!

- 第10回:1月31日(土) 15:30?17:00 「very --- 「本物」から大混戦の強意語へ」

- 第11回:2月28日(土) 15:30?17:00 「that --- 指示詞から多機能語への大出世」

- 第12回:3月28日(土) 15:30?17:00 「be --- 英語の「存在」を支える超不規則動詞」

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

2025-08-10 Sun

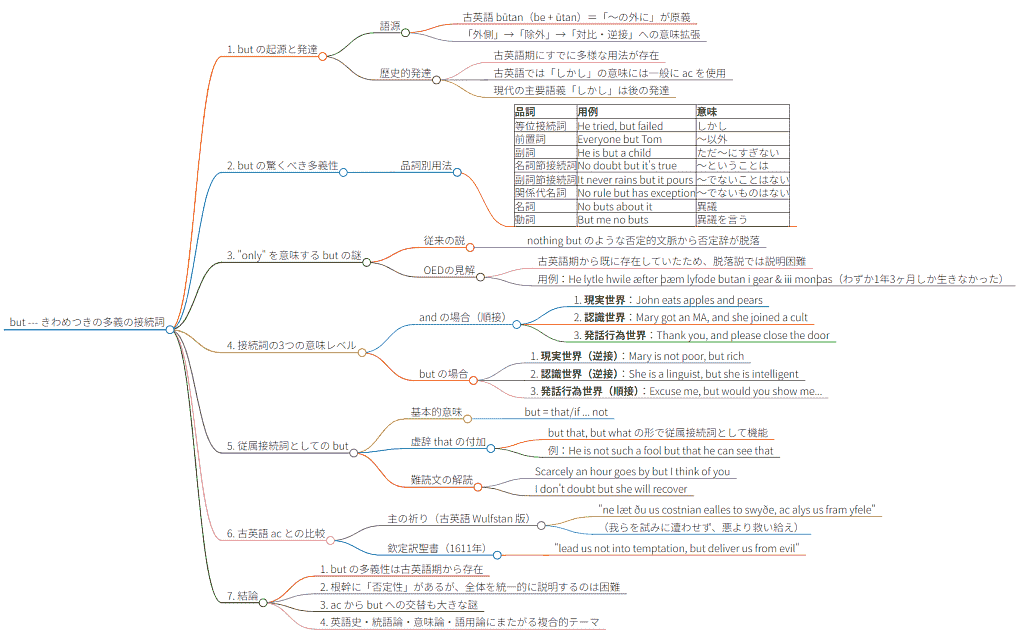

■ #5949. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第4回「but --- きわめつきの多義の接続詞」をマインドマップ化してみました [asacul][mindmap][notice][kdee][hee][etymology][hel_education][lexicology][but][conjunction][adverb][preposition][conversion][pragmatics][link]

7月26日(土)に,今年度の朝日カルチャーセンターのシリーズ講座「歴史上もっとも不思議な英単語」の第4回(夏期クールとしては第1回)となる「but --- きわめつきの多義の接続詞」が,新宿教室にて開講されました.

講座と関連して,事前に Voicy heldio にて「#1515. 7月26日の朝カル講座 --- 皆で but について考えてみませんか?」と「#1518. 現代英語の but,古英語の ac」を配信しました.

この第4回講座の内容を markmap というウェブツールによりマインドマップ化して整理しました(画像をクリックして拡大).復習用にご参照ください.

なお,この朝カル講座のシリーズの第1回から第3回についてもマインドマップを作成しています.

・ 「#5857. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第1回「she --- 語源論争の絶えない代名詞」をマインドマップ化してみました」 ([2025-05-10-1])

・ 「#5887. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第2回「through --- あまりに多様な綴字をもつ語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-06-09-1])

・ 「#5915. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第3回「autumn --- 類義語に揉み続けられてきた季節語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-07-07-1])

シリーズの次回,第5回は,8月23日(土)に「guy --- 人名からカラフルな意味変化を遂げた語」と題して開講されます.ご関心のある方は,ぜひ朝日カルチャーセンター新宿教室の公式HPより詳細をご確認の上,お申し込みいただければ.

2025-02-19 Wed

■ #5777. 形容詞から名詞への品詞転換 [adjective][noun][conversion][suffix][agentive_suffix]

Poutsma をパラパラめくっていると,興味深い単語一覧がたくさん見つかる.例えば,形容詞から名詞に品詞転換 (conversion) した主要語リストがおもしろい (Chapter XXIX, 1--3; pp. 368--76) .まず,そのリストの前書き部分を引用しよう.

A large group is made up by such as end in certain suffixes belonging to the foreign element of the language. Some of these seem to be (still) more or less unusual in their changed functions. In the following illustrations they are marked by † . . . . The suffixes referred to above are chiefly: a b l e, al, an, a n t, a r, a r y, a t e, end, e n t, (i) a l, (i) a n, ien, ible, i c, ile, ine, ior, ist, ite, i v e, ut, among which especially those printed in paced type afford many instances. (368)

特定の接尾辞をもつものが多いことは,以下のリストの具体例を眺めるとよく分かるだろう(ただし,Poutsma は1914年の著書であることに注意).

adulterant

aggressive

alien

annual

astringent

barbarian

captive

casual

ceremonial

classic

cleric

clerical

confidant

consumptive

constituent

contemporary

cordial

corrective

†degenerate

dependant

†detrimental

dissuasives

domestic

†eccentric

ecclesiastic

†electric

†effeminate

elastic

†epileptic

†exclusive

†expectant

†exquisite

†extravagant

familiar

fanatic

†fashionable

†flippant

†fundamental

gallants

†human

illiterate

†imaginative

imbecile

immortal

†incapable

†incidental

†incompetent

†inconstant

incurable

†indifferent

†inevitable

†infuriate

innocent

†inseparable

†insolent

†insolvent

†intellectual

†intermittent

intimate

†irreconcilable

†irrepressible

juvenile

†legitimate

lenitive

mandatory

mercenary

†miserable

†militant

moderate

mortal

†national

native

†natural

necessary

negative

†neutral

†notable

†obstructive

ordinary

orient

oriental

original

particular

peculiar

†pragmatic

†persuasive

†pertinent

†politic

†political

preliminary

private

proficient

progressive

reactionary

†regular

†religious

requisite

reverend

revolutionary

rigid

†romantic

†royal

†solitary

specific

stimulant

†ultimate

†undesirable

unfortunate

unseizable

†unusual

vegetable

visitant

voluntary

voluptuary

†vulgar

形容詞から品詞転換した名詞の意味論が気になってきた.もとの形容詞の意味論的特徴も影響してくるだろうし,接尾辞そのものの性質も関与してくるだろう.

・ Poutsma, H. A Grammar of Late Modern English. Part II, The Parts of Speech, 1A. Groningen: P. Noordhoff, 1914.

2025-02-17 Mon

■ #5775. passers-by のような中途半端な位置に -s がつく妙な複数形 [plural][compound][morphology][inflection][phrasal_verb][conversion][noun][suffix]

複数要素からなる複合語名詞について,その複数形は語末に,つまり最終要素に -s を付加すればよい,というのが一般的な規則である.brother-officers, penny-a-liners, forget-me-nots, go-between, ne'er-do-wells, three-year-olds, merry-go-rounds のようにである.

ところが,標記の passers-by のように,一部の句動詞 (phrasal_verb) にに由来し,それが品詞転換した類いの名詞に関しては,事情が異なるケースがある.最終要素となる小辞(前置詞や副詞と同形の語)が語末に来ることになって,そこに直接 -s を付けるのがためらわれるからだろうか,*passer-bys ではなく passers-by として複数形を作るのだ.

「#5215. 句動詞から品詞転換した(ようにみえる)名詞・形容詞の一覧」 ([2023-08-07-1]) を参考にすると,passers-by 型の複数形をとるものとして crossings-out, lookers-on, tellings-off, tickings-off, turn-ups を挙げることができる.

しかし,一筋縄では行かない.同じタイプに見えても,大規則に従って語末に -s を付ける turn-ups, hand-me-downs, lace-ups, left-overs, makeshifts, onlookers の例が出てくる.

関連して,接尾辞 -ful(l) を最後要素としてもつ複合語は,この点で揺れが見られる.現代英語ではなく後期近代英語の事情であることを断わりつつ,原則として handfuls (of marbles), bucketfulls (of fragrant milk) などと最後要素に -s を付して複数形を作るが,ときに (two) table-spoonsfull (of rum), (two) donkeysful (of children), bucketsfull (of tea) のように第1要素に -s をつける異形もみられた.

以上,Poutsma (141--43) を参照して執筆した.単語によって揺れがあるということは,意味的な考慮や通時的な側面の関与も疑われる.興味深い問題だ.

・ Poutsma, H. A Grammar of Late Modern English. Part II, The Parts of Speech, 1A. Groningen: P. Noordhoff, 1914.

2024-08-03 Sat

■ #5577. まさかの「hellogる」! [conversion][japanese][voicy][heldio][kikuchi_shota][hybrid][furansu_rensai]

白水社の月刊誌『ふらんす』で連載記事「英語史で眺めるフランス語」を書いています.最新号では「中英語期のフランス借用語が英語語彙に与えた衝撃」と題して記事を書きましたが,その最後で混成語 (hybrid) を取り上げました.oddity, murderous などのように英語本来語の基体にフランス借用語の接尾辞がついているような「ちゃんぽん語」のことです.日本語では洋・漢・和の「デパ地下めぐり」などがあります.

おもしろい話題なので Voicy heldio でも取り上げ,リスナーの皆さんに,主に日本語からの例を挙げてくれるように呼びかけました.たちどころに多くの例が集まりました.木・金曜日の配信回をお聴きください.

・ 「#1159. ハイブリッド語のおもしろい例をください --- 『ふらんす』8月号で英仏ハイブリッド語に触れています」

・ 「#1160. 早速リスナーさんから寄せられたハイブリッド語をご紹介」

この遊び企画にすかさず反応されたのが,菊地翔太さん(専修大学)です.ご自身の note にて「ハイブリッド語の例(語形成・語源の観点から)」と題する記事を公開されました.たくさんのハイブリッド語が挙げられており,形態論的に分析されています.この話題について理解を深めるのに必読です.

記事を拝読して驚いたのは,菊地ゼミの一部で,本ブログの名前にちなむ「hellogる」なる動詞が造語・使用されているとのこと.意味は「hellogで調べる」ということのようですが,これにはたまげました.この語がまさにハイブリッド語としてまともに分析されており,二度びっくり.

そちらの note 記事で「hellogる」の形態ツリーを描いていただきましたが,私としても詳細に分析しなければということで,以下に堀田版を示したいと思います.

「hellogる」についで「heldioる」も出てくることを期待しています(「heldioで調べる」「heldioを聴く」「heldioを収録する」「heldioで暴れる」など多義).

2024-05-22 Wed

■ #5504. 接尾辞 -ive を OED で読む [etymology][suffix][french][oed][loan_word][oed][adjective][word_formation][noun][conversion][productivity]

「#2032. 形容詞語尾 -ive」 ([2014-11-19-1]) で取り上げた形容詞(およびさらに派生的に名詞)を作る接尾辞 (suffix) に再び注目したい.OED の -ive (SUFFIX) の "Meaning & use" をじっくり読んでみよう.

Forming adjectives (and nouns). Formerly also -if, -ife; < French -if, feminine -ive (= Italian, Spanish -ivo):--- Latin īv-us, a suffix added to the participial stem of verbs, as in act-īvus active, pass-īvus passive, nātīv-us of inborn kind; sometimes to the present stem, as cad-īvus falling, and to nouns as tempest-īvus seasonable. Few of these words came down in Old French, e.g. naïf, naïve:--- Latin nātīv-um; but the suffix is largely used in the modern Romanic languages, and in English, to adapt Latin words in -īvus, or form words on Latin analogies, with the sense 'having a tendency to, having the nature, character, or quality of, given to (some action)'. The meaning differs from that of participial adjectives in -ing, -ant, -ent, in implying a permanent or habitual quality or tendency: cf. acting adj., active adj., attracting adj., attractive adj., coherent adj., cohesive adj., consequent adj., consecutive adj. From their derivation, the great majority of these end in -sive and -tive, and of these about one half in -ative suffix, which tends consequently to become a living suffix, as in talk-ative, etc. A few are formed immediately on the verb stem, esp. where this ends in s (c) or t, thus easily passing muster among those formed on the participial stem; such are amusive, coercive, conducive, crescive, forcive, piercive, adaptive, adoptive, denotive, humective; a few are from nouns, as massive. In costive, the -ive is not a suffix.

Already in Latin many of these adjectives were used substantively; this precedent is freely followed in the modern languages and in English: e.g. adjective, captive, derivative, expletive, explosive, fugitive, indicative, incentive, invective, locomotive, missive, native, nominative, prerogative, sedative, subjunctive.

In some words the final consonant of Old French -if, from -īvus, was lost in Middle English, leaving in modern English -y suffix1: e.g. hasty, jolly, tardy.

Adverbs from adjectives in -ive are formed in -ively; abstract nouns in -iveness and -ivity suffix.

OED の解説を熟読しての発見としては:

(1) -ive が接続する基体は,ラテン語動詞の分詞幹であることが多いが,他の語幹や他の品詞もあり得る.

(2) ラテン語で作られた -ive 語で古フランス語に受け継がれたものは少ない.ロマンス諸語や英語における -ive 語の多くは,かつての -ivus ラテン単語群をモデルとした造語である可能性が高い.

(3) 分詞由来の形容詞接辞とは異なり,-ive は恒常的・習慣的な意味を表わす.

(4) -sive, -tive の形態となることが圧倒的に多く,後者に基づく -ative はそれ自体が接辞として生産性を獲得している.

(5) -ive は本来は形容詞接辞だが,すでにラテン語でも名詞への品詞転換の事例が多くあった.

(6) -ive 接尾辞末の子音が脱落し,本来語由来の形容詞接尾辞 -y と合流する単語例もあった.

上記の解説の後,-ive の複合語や派生語が951種類挙げられている.私の数えでこの数字なのだが,OED も網羅的に挙げているわけではないので氷山の一角とみるべきだろう.-ive 接尾辞研究をスタートするためには,まずは申し分ない情報量ではないか.

2023-12-20 Wed

■ #5350. the green-eyed monster にみられる名詞を形容詞化する接尾辞 -ed (3) [morphology][word_formation][compound][compounding][derivation][suffix][parasynthesis][adjective][participle][oed][conversion][johnson][coleridge]

一昨日と昨日に引き続き,green-eyed のタイプの併置総合 (parasynthesis) にみられる名詞に付く -ed について (cf. [2023-12-18-1], [2023-12-19-1]) .

OED の -ed, suffix2 より意味・用法欄の解説を引用したい.

Appended to nouns in order to form adjectives connoting the possession or the presence of the attribute or thing expressed by the noun. In modern English, and even in Middle English, the form affords no means of distinguishing between the genuine examples of this suffix and those participial adjectives in -ed, suffix1 which are ultimately < nouns through unrecorded verbs. Examples that have come down from Old English are ringed:--Old English hringede, hooked: --Old English hócede, etc. The suffix is now added without restriction to any noun from which it is desired to form an adjective with the sense 'possessing, provided with, characterized by' (something); e.g. in toothed, booted, wooded, moneyed, cultured, diseased, jaundiced, etc., and in parasynthetic derivatives, as dark-eyed, seven-hilled, leather-aproned, etc. In bigoted, crabbed, dogged, the suffix has a vaguer meaning. (Groundless objections have been made to the use of such words by writers unfamiliar with the history of the language: see quots.)

基本義としては「~をもつ,~に特徴付けられた」辺りだが,名詞をとりあえず形容詞化する緩い用法もあるとのことだ.名詞に -ed が付加される点については,本当に名詞に付加されているのか,あるいは名詞がいったん動詞に品詞転換 (conversion) した上で,その動詞に過去分詞の接尾辞 -ed が付加されているのかが判然としないことにも触れられている.品詞転換した動詞が独立して文証されない場合にも,たまたま文証されていないだけだとも議論し得るし,あるいは理論上そのように考えることは可能だという立場もあるかもしれない.確かに難しい問題ではある.

上の引用の最後に「名詞 + -ed」語の使用に反対する面々についての言及があるが,OED が直後に挙げているのは具体的には次の方々である.

1779 There has of late arisen a practice of giving to adjectives derived from substantives, the termination of participles: such as the 'cultured' plain..but I was sorry to see in the lines of a scholar like Gray, the 'honied' spring. (S. Johnson, Gray in Works vol. IV. 302)

1832 I regret to see that vile and barbarous vocable talented..The formation of a participle passive from a noun is a licence that nothing but a very peculiar felicity can excuse. (S. T. Coleridge, Table-talk (1836) 171)

Johnson と Coleridge を捕まえて "writers unfamiliar with the history of the language" や "Groundless objections" と述べる辺り,OED はなかなか手厳しい.

2023-12-18 Mon

■ #5348. the green-eyed monster にみられる名詞を形容詞化する接尾辞 -ed [terminology][morphology][word_formation][compound][compounding][derivation][suffix][shakespeare][personification][metaphor][conversion][parasynthesis][adjective][participle][noun]

khelf(慶應英語史フォーラム)内で運営している Discord コミュニティにて,標題に掲げた the green-eyed monster (緑の目をした怪物)のような句における -ed について疑問が寄せられた.動詞の過去分詞の -ed のようにみえるが,名詞についているというのはどういうことか.おもしろい話題で何件かコメントも付されていたので,私自身も調べ始めているところである.

論点はいろいろあるが,まず問題の表現に関連して最初に押さえておきたい形態論上の用語を紹介したい.併置総合 (parasynthesis) である.『新英語学辞典』より解説を読んでみよう.

parasynthesis 〔言〕(併置総合) 語形成に当たって(合成と派生・転換というように)二つの造語手法が一度に行なわれること.例えば,extraterritorial は extra-territorial とも,(extra-territory)-al とも分析できない.分析すれば extra+territory+-al である.同様に intramuscular も intra+muscle+-ar である.合成語 baby-sitter (= one who sits with the baby) も baby+sit+-er の同時結合と考え,併置総合合成語 (parasynthetic compound) ということができる.また blockhead (ばか),pickpocket (すり)も,もし主要語 -head, pick- が転換によって「人」を示すとすれば,これも併置総合合成語ということができある.

上記では green-eyed のタイプは例示されていないが,これも併置総合合成語の1例といってよい.a double-edged sword (両刃の剣), a four-footed animal (四つ脚の動物), middle-aged spread (中年太り)など用例には事欠かない.

なお the green-eyed monster は言わずと知れた Shakespeare の Othello (3.3.166) からの句である.green-eyed も the green-eyed monster もいずれも Shakespeare が生み出した表現で,以降「嫉妬」の擬人化の表現として広く用いられるようになった.

今後もこのタイプの併置総合について考えていきたい.

・ 大塚 高信,中島 文雄(監修) 『新英語学辞典』 研究社,1982年.

2023-08-07 Mon

■ #5215. 句動詞から品詞転換した(ようにみえる)名詞・形容詞の一覧 [dictionary][lexicography][phrasal_verb][conversion][punctuation][hyphen][gerund][voicy][heldio]

「#5213. 句動詞の品詞転換と ODPV」 ([2023-08-05-1]),「#5214. 句動詞の品詞転換と ODPV (2)」 ([2023-08-06-1]) を受けて,Oxford Dictionary of Phrasal Verbs (= ODPV) の巻末 (514--17) に挙げられている表記の語の一覧を再現する.数えてみると372件あった.ただし,これも氷山の一角なのだろうと思う.

関連して今朝の Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」で,この話題と間接的に関わる「#798. outbreak か breakout か --- 動詞と不変化詞の位置をめぐる問題」を配信したので,お聴きいただければ.

以下の一覧に挙がっているほぼすべての語が「動詞+不変化詞」の語形成となっているが,uplift と upturn のみが「不変化詞+動詞」となっている.この2語は各々 a1845, 1868 が初出となっており,歴史的にいえば「不変化詞+動詞」の語形成として遅めの造語ということになる.

back-up

balls-up

bawling-out

beating-up

blackout/black-out

blast-off

blowout

blowout (main entry)

blowing-up

blow-up

botch-up

(a) breakaway (group)

(a) break-away (state)

break-back

breakdown

break-in

break-out

breakthrough

break-up

brew-up

brush(-)down

brush-off

build-up

bust-up

bust-up (main entry)

call(ing)-up

carry-on

carryings-on

carve-up

castaway

cast-off

cave-in

change-down

change-over

change-up

check-in

check-out

check-over

check-through

check-up

clamp-down

clawback

clean-out

clean-up

clear-up

climb-down

clip-on (ear-rings)

clock-in (time)

clock-off (time)

clock-on (time)

clock-out (time)

close-down

cock-up

come-back

come-back (main entry)

come-down (main entry)

come-hither (look) (main entry)

come-on

cop-out

count-down

cover-up

crack-down

crack-up

crossing(s)-out

cut-away

cut-back

cut-off

cut-out

die-back

dig-in

doss-down

downpour

drawback (main entry)

dressing-down

drive-in (main entry)

drop-out

drying-up

fade-out

falling-off

fall-out (main entry)

feedback

fight-back

fill-up

fit-up

flare-up

flashback (main entry)

flick(-)through

flip(-)through

flyover (main entry)

flypast

follow-on

follow-through

follow-up

foul-up

frame-up

freak-out

freeze-off

freeze-up

freshen-up

fuck-up

gadabout

getaway (main entry)

get-together

get-up

give-away

glance-over/through

(the) go-ahead (to do sth)

(a) go-ahead (organization)

go-between (main entry)

go-by (main entry)

goings-on (main entry)

going-over (main entry)

hand-me-down(s)

hand-off

hand-out

hand-over

hang-out

hangover/hung over (main entry)

hang-up/hung up (main entry)

hideaway

hold-up, holdup

hook-up/hooked up (main entry)

hose down

hush-up

jump-off

kick-back

kick-off

kip-down

knockabout (main entry)

knock-down, knockdown (price)

knock-down, knockdown (furniture)

knock-on

knock-on effect (main entry)

knock-out

knock-up

lace-up(s)

layabout (main entry)

laybay (main entry)

lay-off

lay-out

lead-in

lead-off

leaf-through

leaseback

left-over(s)

let-down

let-out

let-up

lie-down

lie-in

lift-off

lift-up

limber-up

line-out (main entry)

line-up

listen-in

(a) live-in (maid)

(a) living-out (allowance)

lock-out

lock-up (main entry)

(a) look about/around/round

look-in (main entry)

looker(s)-on

look-out

(be sb's) look-out (main entry)

look-over

(a) look round

look-through

make-up

makeshift(s)

march-past

mark-down

mark-up

marry-up

meltdown (main entry)

mess-up

mix-up

mock-up (main entry)

(a) mop-up (operation)

muck-up

(a) nose(-)about/around/round

offprint

onlooker(s)

outbreak

outcast

outlay

output

overspill

passer(s)-by

paste-up

pay-off, payoff

peel-off

phone-in

pick-me-up

pick-up

pick-up (truck) (main entry)

pile-up

pile-up (main entry)

pin-up (main entry)

play-back

play-off

(a) poke(-)about/around

(a) pop-up (book)

(a) potter(-)about/around

print-off

print-out

pull-in

(a) pull-out (section)

pull-up

punch-up

push-off

pushover (main entry)

put-down

(a) put-down (point)

(a) put-up (bed)

quickening-up

(a) rake(-)about/around/round

rake-off

rake(-)round

rave-up

read-through

read-through (main entry)

riffle(-)through

rig-out

rinse-out

rip-off

roll-on/roll-off (main entry)

roll-up (main entry)

round-up

rub-down

rub-up

runabout (main entry)

run-around (main entry)

runaway (children)

runaway (main entry)

(a) runaway (marriage)

(a) runaway (victory)

run-down

run-down (main entry)

run-in (with) (main entry)

run-off

run-through

run-up

(a) scout-about/around

(a) see-through (blouse etc)

seize-up

sell-off

sell-out

sell-out/sold-out (main entry)

send-off (main entry)

send-up

setback

set-to

set-up

setback

set-to

set-up

set-up (main entry)

shake-down

shake-out

shake-up

share-out

shoot-out

(a) shop around

show-down (main entry)

show-off

shut-down

sit-down

sit-down (demonstration/strike) (main entry)

sit-in

skim-through

sleep-in

(a) sleep-in (nanny)

slip-up

smash-up

snarl-up

snoop(-)about/around/round

speed-up

spin-off (main entry)

splash-down

(a) spring-back (binder)

stack-up

stake-out

standby

stand-in

stand-off (main entry)

stand-to

stand-up comedian/comic (main entry)

start-up (capital)

step-up

(a) stick-on (label)

stick-up

stitch-up

stop-over

stowaway

strip-down

summing-up

sun-up

swab(-)out

sweep-out

sweep-up

swill-out

swing-round

switch-over

tailback

take-away

take-home (pay)

take-off

take-out

take-up

talk-in (main entry)

talk-through

teach-in (main entry)

tearaway (main entry)

tee off (main entry)

telling(s)-off

(a) through-away (can)

(a) throw-away (remark)

throw-back

throw-back (main entry)

throw-in

throw-out

(a) thumb(-)through

ticking(s)-off

tick-over

tidy-up

tie-up/tied up (main entry)

tip-off

(a) tip-up (seat)

top-up

toss-up

touch-down

trade-in

trade-off

try-on

try-out

turnabout

turn-around

turndown

turn-off

turn-on

turn-out

turn-over

turn-over (main entry)

turn-round

turn-up(s) (main entry)

turn-up for the books (main entry)

upturn

uplift

(a) wake-up (call)

walkabout (main entry)

walk on (main entry)

(a) walk-on (part)

walk-out

walk-over

walk-through

warm-up

wash-down

wash-out

wash-out (main entry)

watch-out

weigh-in

whip-round (main entry)

wind-up

wipe-down

wipe-over

work-in (main entry)

work-out (main entry)

write-in (main entry)

write-off

write-up

(a) zip-up (jacket)

・ Cowie, A. P. and R Mackin, comps. Oxford Dictionary of Phrasal Verbs. Oxford: OUP, 1993.

2023-08-06 Sun

■ #5214. 句動詞の品詞転換と ODPV (2) [dictionary][lexicography][phrasal_verb][conversion][punctuation][hyphen][gerund]

昨日の記事 ([2023-08-05-1]) に引き続き,句動詞辞典 Oxford Dictionary of Phrasal Verbs (= ODPV) を参照しつつ句動詞 (phrasal_verb) の品詞転換 (conversion) について.

ODPV の巻末 (514) に,名詞化した句動詞について概説と凡例が掲載されている.この部分を読むだけで,句動詞の品詞転換をめぐる問題や様々な側面がみえてくる.例えば,2要素の間にハイフンが挟まれるのかどうかを含めた句読法の問題,句動詞のゼロ派生ではなく動詞に -ing を付して動名詞化する別法の存在,一見句動詞の品詞転換のようでいて実はもとの対応する句動詞が欠けているケース,形容詞への品詞転換の事例など.

This index covers all the nominalized forms (ie nouns derived from verbs + particles/prepositions) recorded in the main part of the dictionary (usually but not always the base form of the verb + particle/preposition, with or without a hyphen). For a full treatment of these forms, see The Student's Guide to the Dictionary.

Nominalized forms sometimes consist of the -ing form of the verb + particle/preposition (eg (a) dressing-down, (a) summing-up, (a) telling-off). The more common examples are recorded here.

Each nominal form is listed alphabetically and is followed by the headphrase(s) of the entry (or entries) in which it appears in the main text:

change-over change over (from)(to); change round/over

output put out 7

When the nominalized form is the headphrase itself, the fact is noted as follows:

fall-out (main entry)

(There is no finite verb + particle expression in regular use from which fall-out derives: a sentence such as *The nuclear tests fell out over a large area is unacceptable.)

When a nominalized form is generally used attributively, a noun with which it commonly occurs is given in parentheses after it:

(a) see-through (blouse) see through 1

start-up (capital) start up 2

Whether a nominalized form appears as one word, as one word with a hyphen, or as two words, is often a matter of printing convention or individual usage. The entries in the dictionary and in this index generally show the most accepted form in British usage, but variations are recorded where appropriate, eg. a) poke(-)about/around.

ちなみに第1段落で参照されている The Student's Guide to the Dictionary の該当箇所 (xiii) には,次のようにある.

1 what is a nominalized form?

A nominalized form ('nom form' for short) is a noun formed from a phrasal verb: make-up, for instance, is formed from make up (ie 'apply cosmetics to one's face') and take-off is formed from take off (ie 'leave the ground in an aircraft'). Sometimes nom forms have a spelling which includes the letters -ing: tell off (ie 'reproach, reprimand') has the nom form telling-off.

ただでさえ使いこなすのが難しい句動詞だが,そこからの発展形というべき品詞転換した名詞・形容詞についても相当に複雑な事情があるようだ.

・ Cowie, A. P. and R Mackin, comps. Oxford Dictionary of Phrasal Verbs. Oxford: OUP, 1993.

2023-08-05 Sat

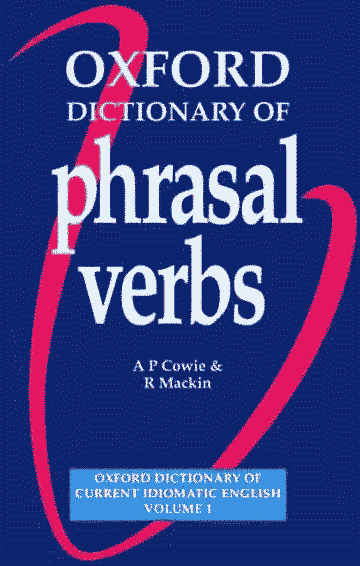

■ #5213. 句動詞の品詞転換と ODPV [dictionary][lexicography][phrasal_verb][conversion][voicy][heldio]

句動詞 (phrasal_verb) の品詞転換 (conversion) について,今朝の Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」で取り上げました.「#796. get-together, giveaway --- 句動詞の品詞転換」をお聴き下さい.

配信のなかで触れた Oxford Dictionary of Phrasal Verbs (= ODPV) について紹介します.新版も出ているようですが,配信のために私が参照したのは1993年版のこちらでした.

この辞書の巻末 (514--17) に句動詞が品詞転換してできた多くの名詞(ときに形容詞)が一覧されています.400個近くあるのではないでしょうか.出版から20年経っていますが,現在までに品詞転換した句動詞も少なくないものと想像されます.

句動詞の品詞転換については,本ブログでも以下の記事で触れていますのでご参照下さい.

・ 「#420. 20世紀後半にはやった二つの語形成」 ([2010-06-21-1])

・ 「#1695. 句動詞の品詞転換」 ([2013-12-17-1])

また,句動詞に限らず一般の品詞転換の話題については,本ブログの記事としては conversion を,heldio の配信回としてはこの辺りをお訪ねいただければ.

・ Cowie, A. P. and R Mackin, comps. Oxford Dictionary of Phrasal Verbs. Oxford: OUP, 1993.

2023-01-18 Wed

■ #5014. When Adam delved and Eve span, who was then the gentleman? の諺のヴァリエーション [proverb][spenser][conversion][purism]

2日間の記事 ([2023-01-16-1], [2023-01-17-1]) で標題の諺について考えてきた.今回は Speake の諺辞典と OED より,歴史的なヴァリエーションを拾い出してみよう.

・ c 1340 R. Rolle in G. G. perry Religious Pieces (EETS) 88 When Adam dalfe [dug] and Eue spane ... Whare was than the pride of man?

・ 1381 in Brown & Robbins Index Middle English Verse (1943) 628 Whan adam delffid and eve span, Who was than a gentilman?

・ a1450 in C. Brown Relig. Lyrics 14th Cent. (1924) 96 When adam delf & eue span, spir, if þou wil spede, Whare was þan þe pride of man þat now merres his mede.

・ a1450 T. Walsingham Historia Anglicana (1864) II. 32 Whan Adam dalf, and Eve span, Wo was thanne a gentilman?

・ c1525 J. Rastell Of Gentylnes & Nobylyte sig. Aviv For when adam dolf and eue span who was then a gentylman.

・ 1562 J. Pilkington Aggeus & Abadias I. ii. When Adam dalve, and Eve span, Who was than a gentleman? Up start the carle, and gathered good, And thereof came the gentle blood.

・ 1777 T. Campbell Philos. Surv. S. Ireland xxxii. 308 England..had its Levellers, who, aggrieved by the monopoly of farms, rebelliously asked, When Adam delved, and Eve span, Where was then your Gentleman?

・ 1979 C. E. Schorske Fin-de Siécle Vienna vi. When Adam delved and Eve span Who was then the gentleman? The question had ironic relevance for the arrivé.

・ 2013 New Statesman May (online) An oral peasant culture, such as still survives in the Balkan countryside, is a fertile context for the transmission of history and ideas through ballad and song. This is not so different from 'When Adam Delved and Eve Span', which we've inherited from our 14th-century Peasants' Revolt.

delve の過去形としては,後期中英語の段階から従来の強変化形に加えて新しい弱変化形も現われていたことが分かる.一方,今回の証拠の範囲内では,過去形 span は不変であり,現代標準的な spun に置き換えられた例はない.また,疑問詞として who の代わりに where が用いられているもの,a gentleman や your gentleman のように the 以外が用いられているものもあった.gentleman の代わりの pride of man というのもおもしろい.

最後に,古風あるいはほとんど使われない名詞 delve について一言触れておきたい.これは古英語 gedelf (> PDE delf) に遡る一種の異形とも解釈できるかもしれないが,初出が1590年の Spenser Faerie Queene であることを考えると,Spenser 流の懐古的・擬古的な言葉遣いが反映された,動詞 delve からの品詞転換 (conversion) の事例とととらえることもできそうだ(cf. 「#1410. インク壺語批判と本来語回帰」 ([2013-03-07-1])).見方次第だが,死語の復活に類するものといえる.

・ Speake, Jennifer, ed. The Oxford Dictionary of Proverbs. 6th ed. Oxford: OUP, 2015.

2022-09-30 Fri

■ #4904. mouth よもやま話 [etymology][th][fricative_voicing][conversion][metaphor][metonymy][bible][idiom]

「口;口状のもの」を意味する mouth /maʊθ/ の周辺の話題をあれこれと.

語源は古英語 mūþ (口)である.さらに遡れば印欧語根 *men- (to project) に遡り,口のことを突き出した体の部位ととらえたことに由来する.印欧語根にみられる *n は,古英語にかけて摩擦音の前で脱落したために残っていないが,対応するドイツ語 Mund (口)には残っている.同じ印欧語根からはフランス語を経由して mount (登る),mountain/Mt. 「山」なども派生している.

mouth には動詞として「もぐもぐ言う;口先だけで言う」の意味もある.14世紀に名詞から品詞転換 (conversion) してできたもので,当初は「しゃべる」ほどの語義だった.

なお,動詞としての発音は語末の摩擦音が有声化して /maʊð/ となることに注意.mouth 以外にも,th が名詞では無声音,動詞では有声音となる語は少なくない (ex. bath -- bathe, breath -- breathe, cloth -- clothe, sooth -- soothe, tooth -- teethe) .実はこの現象は th に限らず f や s など他の摩擦音にも見られる.「#2223. 派生語対における子音の無声と有声」 ([2015-05-29-1]) を参照.

mouth の th が有声化するのは動詞用法の場合だけではない.名詞として複数形となる場合にも mouths /maʊðz/ のように有声化するので要注意である(ただし無声で発音される /maʊθs/ がまったくないわけではない).同様に baths, oaths, paths, truths, youths などでも /-ðz/ と発音されることが多い.詳しくは「#702. -ths の発音」 ([2011-03-30-1]) を参照.

mouth について注目したい聖書由来のイディオムとして out of the mouths of babes (and sucklings) がある."Out of the mouth of babes and sucklings hast thou ordained strength because of thine enemies, that thou mightest still the enemy and the avenger" (The Book of Psalms 8:2) に由来する表現だが,現在では子供から思いがけず発せられる鋭い言葉をユーモラスに指す表現となっている.

英語の mouth も日本語の「口」も,体の部位を表す身近な単語として両言語で意味拡張の様子がよく似ている.例えば,日本語の「河口」「噴火口」「洞穴の口」といった「口」のメタファーは,英語でも the mouth of a river/volcano/cave というようにそのまま対応する.一方,「口が悪い」「口を閉じる」は a foul mouth, shut one's mouth にそのまま対応するメトニミーである.

2022-09-24 Sat

■ #4898. 1999年に初出の blog [oed][etymology][clipping][conversion][neologism]

hellog を始めて13年半ほどが経ちました.開始した2009年にはブログという形式はすでに世の中に浸透していましたが,blog という英単語の出現はそこからさらに10年遡った1999年のことでした.OED の記述により経緯を追ってみましょう.

blog の前身は weblog です.ここから語頭の切り株 (clipping) により,短縮された形態 blog が生じました.weblog は1997年に次のように URL の文字列の一部として初出します (sv weblog, n.).

1997 J. Barger Lively New Webpage in alt.culture.www (Usenet newsgroup) 23 Dec. I decided to start my own webpage logging the best stuff I find as I surf, on a daily basis:..www.mcs.net/~jorn/html/weblog.html.

その2年後の1999年に blog が初出します.

1999 P. Merholz peterme.com 28 May (blog, Internet Archive Wayback Machine 25 Dec. 1999) For those keeping score on blog commentary from outside the blog community.

同年に,品詞転換 (conversion) を通じて動詞化したものも初出しています.「ブログを書く(読む)」の意味です.

1999 TBTF for 1999-08-30: Aibo Rampant in cistron.lists (Usenet newsgroup) 30 Aug. Blog..to run a Web log.

この動詞としての blog から,やはり同年のうちに blogging, blogger も生まれています.

その後,blog は2004年に Merriam-Webster's Dictionary により "word of the year" として宣言され,時代をときめく英単語となりました(cf. 「#262. 2009年の英語流行語大賞」 ([2010-01-14-1])).blog 自体を部分要素とする新語形成も盛んとなり,moblog, audioblog, photoblog, videoblog (vlog), linklog, sketchblog, microblogging, blogstorm, blog swarm, blogoise, blogerati, bleg, blogorrhea などの新語が生み出されました (Crystal, p. 457) .それぞれどんな意味か分かるでしょうか.例えば最後の単語は「長記事病」ほどです.

私自身は blogger ですし,Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」で声のブログも運営しているので audioblogger でもあるのだろうと思います.ということで I (audio)blog therefore I am. と述べておきたいと思います.引き続きよろしくお願いいたします.

・ Crystal, D. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. 3rd ed. CUP, 2018.

2021-05-27 Thu

■ #4413. 動詞の目的語としての無意味な it [personal_pronoun][verb][phrase][conversion][idiom]

「英語史導入企画2021」より本日紹介するコンテンツは,院生による「映画『マトリックス』が英語にのこしたもの」.これだけでは何のことか分からないと思いますが,同映画から生まれた the red pill,the blue pill という口語表現に焦点を当てたコンテンツです.同コンテンツによれば「blue pill とは,世界の真実を知ることなく,自分が信じたいことだけを信じることができることを象徴し,一方,red pill は多少痛みを伴うような,厳しくつらい世の中の真実を知ることの象徴」とのこと.手近の辞書には未掲載でしたので,確かに新語(義)のようです.

さらにこの名詞句が品詞転換により動詞化し,We need to red pill it Canadians. (つらい現実に目を向ける必要があるのだ,カナダ人たちよ.)のように使われるというので,驚きました.to blue pill it もあるようです.つい先日「#4405. ポップな話題としての「句動詞の品詞転換」」 ([2021-05-19-1]) と題する記事にて「句動詞の名詞・形容詞への品詞転換」の事例を取り上げたばかりですが,今回は「名詞句の動詞への品詞転換」という逆の事例ということになります.今回のコンテンツも知らないことばかりで勉強になりました.

to red/blue pill it という新表現を見てふと思ったのですが,口語的な慣用句 (idiom) にしばしば現われる,動詞の目的語としての無意味な it というのは何なのでしょうかね.I made it. とか Take it easy. とか Damn it. とか.今回のケースのように口語的な文脈で新しく動詞化した語の場合には,そのまま裸で使うと落ち着きが悪いので,何となく it を添えて(他)動詞っぽさを出してみた,というような感じでしょうか.

もちろん英語に実質的な意味をもたない it の用法があることはよく知られています.prop/dummy/empty/expletive/introductory/ambient it などと様々に称されていますが,要するに何らかの文法的な機能は果たしているけれども,実質的な指示対象をもたず意味が空っぽ(に近い)というべき it の用法のことです.ただし,そのなかでも to red/blue pill it のような動詞の目的語となる it の無意味さは著しいように思われます.実際,Quirk et al. (§6.17n) ではこの種の it に触れ,「完璧に空っぽ」と表現しています.

Perhaps the best case for a completely empty or 'nonreferring' it can be made with idioms in which it follows a verb and has vague implications of 'life' in general, etc:

At last we've made it. ['achieved success']

have a hard time of it ['to find life difficult']

make a go of it ['to make a success of something']

stick it out ['to hold out, to preserve']

How's it going?

Go it alone.

You're in for it. ['You're going to be in trouble.']

OED の it, pron., adj., and n.1 によると,語義8aのもとで問題の用法が取り上げられています.初出は以下の通り16世紀前半のようです.

8.

a. As a vague or indefinite object of a transitive verb, after a preposition, etc. Also as object of a verb which is predominantly intransitive, giving the same meaning as the intransitive use, and as object of many verbs formed (frequently in an ad hoc way) from nouns meaning 'act the character, use the thing, indicated'.

Through verbs having corresponding nouns of the same form, as to lord, the construction seems to have been extended to other nouns as king, queen, etc. There may have been some influence from do it as a substitute, not only for any transitive verb and its object, but for an intransitive verb of action, as in 'he tried to swim, but could not do it', where it is the action in question.

?1520 J. Rastell Nature .iiii. Element sig. Eviv And I can daunce it gyngerly..And I can kroke it curtesly And I can lepe it lustly And I can torn it trymly And I can fryske it freshly And I can loke it lordly.

. . . .

・ Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan Svartvik. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman, 1985.

2021-05-19 Wed

■ #4405. ポップな話題としての「句動詞の品詞転換」 [phrasal_verb][conversion][word_formation][khelf_hel_intro_2021]

本日紹介する「英語史導入企画2021」のためのコンテンツは,学部生による「POP-UP STORE って何だろう?」です.比較的新しい語で「ポンと上がる型の,飛び出し式の;〈本・カードなどが〉開くと絵の飛び出す」ほどを意味する形容詞として用いられることが多い.pop-up birthday card, pop-up toaster, pop-up window など,わりと身近なものも多い.今回のコンテンツで扱われているのは,最近イギリスや日本でも流行ってきているという pop-up store である.

pop-up (n. and adj.) という比較的新しい語を OED により紹介してくれたコンテンツだが,実は英語史的にはおおいに注目すべき話題なのである.これは,句動詞 pop up (ポンと飛び出す)が全体として形容詞あるいは名詞として機能する「句動詞の品詞転換」というべき事例の1つである.そして,この句動詞の品詞転換は,20世紀以降に発達してきた現代的で革新的な語形成の1つなのである.実際,数年前にはこのテーマで修士論文を書いた学生がいたし,現在もこのテーマに関心を寄せる大学院生がいる.なかなかポップなトピックだ.

この話題については,すでに「#420. 20世紀後半にはやった二つの語形成」 ([2010-06-21-1]),「#1695. 句動詞の品詞転換」 ([2013-12-17-1]),「#2300. 句動詞の品詞転換と名前動後」 ([2015-08-14-1]) 等の記事で取り上げているので,そちらをご覧いただきたい.

句動詞の品詞転換は確かに現代英語的な現象として注目に値するのだが,英語史の長期的スパンの観点からすると,その歴史的前提として (1) 中英語期に句動詞 (phrasal_verb) そのものが発達したこと,そして (2) 近代英語期にかけて品詞転換 (conversion) という形態過程が確立したことが重要である.当たり前のことではあるが,この2つの歴史的な所与の条件がなければ,現代英語における句動詞の品詞転換の流行などあり得なかったはずだ.その意味で,この歴史的所与の2点を,句動詞の品詞転換に連なる地下水脈と呼んでおきたい.

2021-03-10 Wed

■ #4335. 名詞の下位分類 [noun][terminology][conversion]

品詞 (parts of speech) のなかでも,名詞 (noun) は最も基本的なものの1つである.とりあえず「モノの名前」といっておけばおよそ理解できそうな,自然な品詞のように思われる.実際にはそう簡単でもないのだが,細かい前提を抜きにしてとりあえず語り始められる語類にはちがいない.

名詞を下位分類する方法は立場によっていろいろあるだろうが,Crystal (208) を参考にすると,主として意味論的,副として統語論的な観点から以下のように分類される.

┌── Proper

│ ┌── Concrete

Nouns ──┤ ┌── Count ───┤

│ │ └── Abstract

└── Common ──┤

│ ┌── Concrete

└── Noncount ──┤

(Mass) └── Abstract

名詞はまず大きく固有名詞 (proper noun) と普通名詞 (common noun) に分かれる.前者には,文のなかで単独で立つことができる,通常不定冠詞を伴ったり複数形になったりしない,通常定冠詞を伴わない,表記上大文字で始める慣習がある等の特徴がある.

後者の普通名詞は,さらに可算名詞 (count noun) と不可算名詞 (noncount noun) に区分される.前者には,単独で立つことができない,不定冠詞が付き得る,複数形になり得る等の特徴があり,後者には単独で立つことができる,不定冠詞が付かない,複数形にならない等の相反する特徴がある.後者は質量名詞 (mass noun) と呼ばれることもある.

可算名詞と不可算名詞は,それぞれ意味や指示対象の観点から,具体的なものと抽象的なものに区分される.book, car, elephant は具体的な可算名詞だが,difficulty, idea, certainty は抽象的な可算名詞となり得る.ただし,不可算名詞については,具体・抽象の区別は必ずしも明瞭ではない.例えば structure, version, music などは,文脈によっていずれにも解釈できるからだ (Crystal 209) .

上記の下位区分は名詞の種類を示すものだが,それぞれ統語的には多かれ少なかれ独自の特徴を示すという点では,理論的に別々の品詞と考えることも不可能ではない.The Athens of the North (= Edinburgh) とか many Smiths とか a Mary Jones などというとき,固有名詞が普通名詞として用いられているわけだが,これを固有名詞の普通名詞的用法と解するのではなく,普通名詞へ品詞転換 (conversion) したものとみなすこともできるのだ.

・ Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. 2nd ed. Cambridge: CUP, 2003. 210.

2021-01-19 Tue

■ #4285. Shakespeare の英語史上の意義? [shakespeare][conversion][chaucer][bible]

Shakespeare の英文学史上の意義については言うまでもない(「英」を取り除いて,文学史上の意義といっても変わらないだろう).また,英国文化史上の意義も同じように甚大だろう.あまりに自明すぎて議論にもならない,という反応が多いにちがいない.

しかし,Shakespeare の英語史上の意義についてはどうだろうか.Shakespeare が英語という言語に与えたインパクト,と問い直してもよい.私は,上に述べた英文学史上,英国文化史上の意義と比べて,英語史上の意義はそれほど大きくないだろうと考えている.しかし,大学生の意見などを聞いていると,一般的に「英文学=英国文化=英語」という等式が成り立っているようで,Shakespeare の英語史上の意義もまた大きいという結論になることが圧倒的に多い.

誤解を招きそうなので先に断わっておく.Shakespeare が後世に残した表現(台詞,成句,諺,単語,語法など)の種類の豊富さについては,疑う余地はない.現代に至るまでの被引用頻度ということでいえば,聖書か Shakespeare かと言われるほどの絶対王者である.それほどの有名人であるから,英語史記述でも何かと登場する機会が多い.私自身も英語史概説の授業で初期近代英語を解説するに当たって,Shakespeare に触れずに済ますことはできない(cf. 「#1412. 16世紀前半に語彙的貢献をした2人の Thomas」 ([2013-03-09-1])).触れずに済ますにはもったいない存在である.

ただ,今回の議論のポイントは,Shakespeare の英語史上の意義である.Shakespeare が英語という言語にどれほど多種多様なインパクトを与えたか,である.上に述べたように,名句や語彙などの「表現」を英語において導入したり,広めたり,定着させたりしたことに関しては,その分だけ英語に影響を与えたと評価できる.しかし,英語という言語は,そのような「表現」のみから成り立っているわけではない.Shakespeare は,はたして当時および後の英語の発音に何らかのインパクトを与えただろうか.綴字についてはどうだろうか.また,文法についてはどうか.はたまた,語用についてはいかに.「表現」を除けば,Shakespeare が英語に直接的なインパクトを与えた部門はあまりないのではないかと疑っている.

直接的ではなく間接的なインパクトはどうだろうか.例えば,当時すでに慣習的に行なわれていた発音,綴字,文法,語用などが Shakespeare に採用され,Shakespeare という影響力のある媒体によって広められ,さらに広く行なわれるようになった,というようなことがあっただろうか.繰り返すが,「表現」に関しては,直接にも間接にもインパクトを与えたことはあったろう.しかし,英語を構成するそれ以外の言語部門へのインパクトというのは,どれだけあったのだろうか.例えば,言葉遊びの天才である Shakespeare は品詞転換 (conversion) を多用したが,だからといって彼が品詞転換という統語形態的な過程を英語にもたらした最初の人などではない.では,せめて同過程を英語に広めたり,定着させたりするのに一役買ったほどの働きはしたのだろうか.私には,Shakespeare その人ではなく,彼をその一員とする当時の英語共同体が,全体として同過程の流行に貢献したというように思われるのである(cf. 「#1414. 品詞転換はルネサンス期の精力と冒険心の現われか?」 ([2013-03-11-1])).

そもそも言語上の新機軸において個人が果たす役割とは,大きい役割であり得るのだろうか.「#2022. 言語変化における個人の影響」 ([2014-11-09-1]) で論じたように,フォスラー学派やイタリア新言語学では,個人の役割が重視されるものの,私としては,あったとしても限定的な役割にとどまるだろうと考えている.ただ,この本質的な言語論については,広く議論してみたいと思っている.

たとえ Shakespeare が「表現」という言語の表面的な部門にしか影響を与えていなかったとしても,それでも一個人がそこまでの影響を与えたというのは凄いことではないか,というコメントがあるとすれば,それには私も完全に賛同する.しかし,その点を強調して,Shakespeare が英語という言語(全体)に甚大なインパクトを与えたと表現するのは言い過ぎではないだろうか.Shakespeare が英語の何にどのくらい影響を与えたのか,それを過不足なく吟味するほうが,かえって Shakespeare の英語史上の意義を本当に評価することになるだろうと思っている.これは,英語史における聖書の意義や Chaucer の意義という問題とも共通している(cf. 「#1439. 聖書に由来する表現集」 ([2013-04-05-1]),「#257. Chaucer が英語史上に果たした役割とは?」 ([2010-01-09-1]),「#298. Chaucer が英語史上に果たした役割とは? (2)」 ([2010-02-19-1])).

なお,1ヶ月ほど前に書いた「#4250. Shakespeare の言語の研究に関する3つの側面と4つの目的」 ([2020-12-15-1]) では,「Shakespeare の英語史上の意義を明らかにする」に対応する側面や目的には触れられていなかった.

2020-11-17 Tue

■ #4222. 行為者接尾辞 -eer [suffix][agentive_suffix][loan_word][french][latin][register][stress][conversion]

ゼミ生からのインスピレーションで,標記の行為者接尾辞 (agentive_suffix) に関心を抱いた.この接尾辞をもつ語はフランス語由来のものがほとんどであり,その来歴を反映して,語末音節を構成する接尾辞自身に強勢が落ちるという特徴がみられる.つまり語末の発音は /ˈɪə(r)/ となる.engineer, pioneer, volunteer をはじめとして,auctioneer, electioneer, gazetteer, mountaineer, profiteer などが挙がる.語源的には -ier もその兄弟というべきであり,cachier, cavalier, chevalier, cuirassier, financier, gondolier なども -eer 語と同じ特徴を有する.いずれもフランス語らしい振る舞いを示し,なぜ英語においてこのフランス語風の形式(発音と綴字)が定着したのだろうかという点で興味深い(cf. 「#594. 近代英語以降のフランス借用語の特徴」 ([2010-12-12-1]),「#1291. フランス借用語の借用時期の差」 ([2012-11-08-1])).

Jespersen (§15.51; 243) より,-eer, -ier に関する解説を引用する.

15.51 Words in -eer, -ier (stressed) -[ˈɪə] are mostly originally F words in -ier (generally from L -arius). Most of the OF words in -ier were adopted in ME with -er, and the stress was shifted to the first syllable . . . , as also in a few in which the i was kept . . . .

A few words borrowed in ME times kept the final stress, and so did nearly all the later loans (many from the 16th and 17th c.). The established spelling of most of these, and of nearly all words coined on English soil, is -eer, as in auctioneer, cannoneer, charioteer (Keats 46), gazetteer, jargoneer (NED from 1913), mountaineer, muffineer, 'small castor for sprinkling salt or sugar on muffins' (NED 1806), muleteer [mjuˑliˈtiə], musketeer, pioneer, pistoleer (Carlyle Essays 251), routineer (Shaw D 54), and volunteer, but many of them preserved the F spelling, e.g. cavalier and chevalier, cuirassier, and finanicier.

The recent motorneer, is coined on the pattern of engineer.

Sh in some cases has initial-stressed -er-forms instead of -eer, e.g. ˈenginer, ˈmutiner (Cor I. 1.244), and ˈpioner.

この解説に従えば,-eer は私たちもよく知る行為者接尾辞 -er の一風変わった兄弟としてとらえてよさそうだ.

しかし, -eer には意味論的,語形成的に注目すべき点がある.まず,形成された行為者名詞は,軽蔑的な意味を帯びることが多いという事実がある.crotcheteer, garreteer, pamphleteer, patrioteer, privateer, profiteer, pulpiteer, racketeer, sonneteer などである.

もう1つは,行為者名詞がそのまま動詞へ品詞転換 (conversion) する例がみられることだ.electioneer, engineer, pamphleteer, profiteer, pioneer, volunteer などである.これは上記の軽蔑的な語義とも密接に関係してくるかもしれない.なお,commandeer は,動詞としてしか用いられないという妙な -eer 語である.

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part VI. Copenhagen: Ejnar Munksgaard, 1942.

2020-06-03 Wed

■ #4055. parasynthesis [parasynthesis][compounding][compound][derivation][derivative][word_formation][morphology][terminology][back_formation][conversion]

parasynthesis(並置総合)は語形成 (word_formation) の1種で,複合 (compounding) と派生 (derivation) を一度に行なうものである.この語形成によって作られた語は,"parasynthetic compound" あるいは "parasyntheton" (並置総合語)と呼ばれる.その具体例を挙げれば,warm-hearted, demoralize, getatable, baby-sitter, extraterritorial などがある.

extraterritorial で考えてみると,この語は extra-(territori-al) とも (extra-territory)-al とも分析するよりも,extra-, territory, -al の3つの形態素が同時に結合したものと考えるのが妥当である.結合の論理的順序についてどれが先でどれが後かということを決めるのが難しいということだ.この点では,「#418. bracketing paradox」 ([2010-06-19-1]),「#498. bracketing paradox の日本語からの例」 ([2010-09-07-1]),「#499. bracketing paradox の英語からの例をもっと」 ([2010-09-08-1]) の議論を参照されたい.そこで挙げた数々の例はいずれも並置総合語である.

品詞転換 (conversion) あるいはゼロ派生 (zero-derivation) を派生の1種と考えるならば,pickpocket や blockhead のような (subordinative) exocentric compound も,複合と派生が同時に起こっているという点で並置総合語といってよいだろう.

石橋(編)『現代英語学辞典』 (p. 630) では並置総合語を要素別に5種類に分類しているので,参考までに挙げておこう.

(1) 「形容詞+名詞+接尾辞」 hot-tempered, old-maidish. (2) 「名詞+名詞+接尾辞」 house-wifely, newspaperdom. (3) 「副詞+動詞+接尾辞」 oncoming, half-boiled. (4) 「名詞+動詞+接尾辞」 shopkeeper, typewriting. (5) そのほか,matter-of-factness, come-at-able (近づきやすい)など.

・ 大塚 高信,中島 文雄(監修) 『新英語学辞典』 研究社,1982年.

・ 石橋 幸太郎(編) 『現代英語学辞典』 成美堂,1973年.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow