2025-09-30 Tue

■ #6000. 音声学セミナーにて「現代英語の発音と「大母音推移」」をお話ししました [notice][mindmap][gvs][phonetics][sound_change][spelling_pronunciation_gap][hel][academic_conference][vowel][diphthong]

「#5965. 現代英語の発音と「大母音推移」 --- 9月28日(日)の午後,日本音声学会の音声学セミナーにてお話しします」 ([2025-08-26-1]) でお知らせしたとおり,一昨日9月28日(日)に青山学院大学にて,日本音声学会音声学普及委員会主催の第35回音声学セミナーにて大母音推移 (gvs) についてお話しさせていただきました.セミナー本編に続き,質疑応答のセッションも合わせて3時間近くの長丁場でしたが,対面あるいはオンラインにて多くの方々にご参加いただき,私にとってもたいへん充実した会となりました.参加者の皆さん,ありがとうございました.また,学会長の斎藤弘子先生,音声学普及委員会の林良子先生,とりわけ夏休み前より企画準備でお世話になった内田洋子先生と牧野武彦先生には感謝申し上げます.

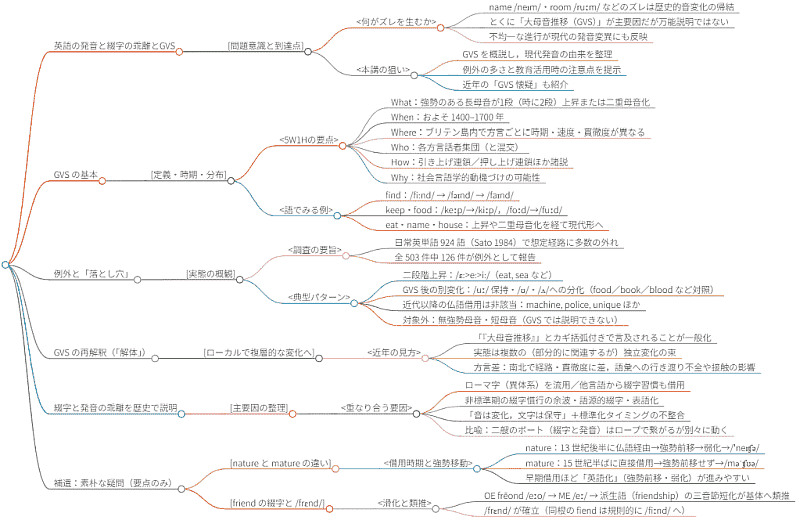

セミナーの概要については markmap によりマインドマップ化して整理しました(画像をクリックして拡大).

質疑応答セッションでは多くの質問をいただきましたが,時間の制限により,すべてにお答えすることができませんでした.今後,本ブログや Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」 などを通じて取り上げていきたいと思います.ぜひ今後も「大母音推移」にご注目ください.

2025-08-26 Tue

■ #5965. 現代英語の発音と「大母音推移」 --- 9月28日(日)の午後,日本音声学会の音声学セミナーにてお話しします [notice][gvs][phonetics][sound_change][spelling_pronunciation_gap][hel][academic_conference][vowel][diphthong]

日本音声学会音声学普及委員会の先生方よりお声がけいただき,1ヶ月ほど後の9月28日(日)14:00--17:00 に,第35回音声学セミナーにて標題でお話しさせていただくことになりました.英語史において最もよく知られる音変化の1つ,大母音推移 (Great Vowel Shift; gvs) を切り口として,現代英語の発音をめぐる多様性や変化について議論する予定です.

なぜ英単語 name は「ナメ」ではなく /neɪm/ と発音されるのか,room はなぜ「ローム」ではなく /ruːm/ なのか.英語を学習するなかで誰もが一度は抱く素朴な疑問でしょう.英語の綴字と発音の関係は一筋縄ではいかず,その不規則性は学習者(および教育者)を悩ませる大きな要因となっています.この「綴字と発音の乖離」 (spelling_pronunciation_gap) の背景には,様々な歴史的要因が横たわっていますが,そのなかでも広範な影響を及ぼしたのが,中英語期後期から近代英語期初期にかけて生じたとされる「大母音推移」です.この音変化関連する話題は本ブログでも「#205. 大母音推移」 ([2009-11-18-1]) を始め,多くの記事で取り上げてきました.

大母音推移は,一言でいえば,当時の英語のすべての長母音の音価が,連動して玉突きのように変化した現象です.上述の name を例にとれば,かつて /naːmə/ と発音されていた,その母音 /aː/ が上昇して /ɛː/,さらに /e;ː/ となり,最終的に2重母音化して /eɪ/ となりました.

この音変化は広範かつ体系的に生じましたが,すべての単語に,あるいはすべての地域で一律に適用されたわけではありませんでした.その浸透の不均一性,およびその後に生じた別の音変化の累積的な効果により,現代英語にみられる発音の多様性が生み出されるに至りました.現在の標準英語と非標準英語の違いや,世界諸英語間の差異に,大きな影響を及ぼしているのです.

今回のセミナーでは,この歴史的音変化の概要を解説するとともに,それが現代の多様な英語発音にどのようなインパクトを与えているのかにも光を当てたいと考えています.

本テーマは,音声学や英語史を専門とする方々はもちろんのこと,日々英語に接し,英語を教え,また学んでいる多くの方々にとっても興味深いテーマとなるはずです.とりわけ小中高の学校で英語を教えておられる先生方,将来英語教員を目指す学生の皆さんにとって,「なぜ英語の綴りと発音はこれほどまでに食い違っているのか」という生徒からの根源的な問いに,歴史的な視点から1つの答えを与えるヒントが得られる機会になると思います.

本セミナーは,青山学院大学での対面とオンライン (Zoom) でのハイブリッド開催となります.ご関心のある方は,ぜひご参加いただければ幸いです.以下に,学会サイトよりセミナーのご案内を要約します.

【 第35回音声学セミナー:現代英語の発音と「大母音推移」 】

・ 共催: 日本音声学会 音声学普及委員会,青山学院大学教育人間科学部附置教育人間科学研究所

・ 日時: 2025年9月28日(日)14:00--17:00

・ テーマ: 現代英語の発音と「大母音推移」

・ 講師: 堀田隆一(慶應義塾大学文学部教授)

・ 概要: なぜ name が /neɪm/ と,room が /ruːm/ と発音されるのか? 英語の綴りと発音の間に感じる「謎」は,歴史的な音変化に起因します.特に「大母音推移」は,現代英語の発音に大きな影響を与えました.本講演では,この歴史的変化を概説し,なぜ現代英語がこのような発音になったのかを解き明かします.さらに,音変化の不均一性が現代英語の発音の多様性にどう繋がるのかに目を向け,標準英語以外の多様な発音にも注目します.

・ 会場: (1)対面と(2)オンライン (Zoom) の同時ハイブリッド開催

・ (1)対面:青山学院大学 青山キャンパス・大学17号館17410教室

・ 〒150-8366 東京都渋谷区渋谷4-4-25

・ アクセスマップ

・ キャンパスマップ

・ (2)オンライン:Zoomリンクは,申込登録されたメールアドレス宛に開催前日までにお知らせします.

・ 定員: 対面100名,オンライン400名

・ 申込方法: 【事前登録制】 会員・非会員問わず,下記フォーム (Peatix) からお申し込み下さい.

・ フォーム

・ フォームの「チケットを申し込む」をクリックして下さい.

・ 登録には Peatix アカウントが必要です.アカウント作成にはメールアドレスや Google アカウントなどが使えます.

・ 登録期限: 9月26日(金)

・ 参加費:

・ 会員および学生は無料

・ 非会員一般1,500円

多くの皆さんのご参加をお待ちしております.

2025-08-14 Thu

■ #5953. ギリシア語 ei の英語への取り込まれ方 [digraph][vowel][diphthong][greek][latin][loan_word][borrowing]

連日 crocodile の語形・綴字について調べているが,その過程で表記の問題に関心をもった.ギリシア語の κροκόδειλος の第3音節にみえる ει の2重字 (digraph) が,ラテン語に取り込まれる際には crocodīlus のように1つの母音字で翻字されている.現代英語の綴字でも,確かに crocodile と i の1文字のみの表記だ.

調べてみると,ギリシア単語が間接的あるいは直接的に英語に取り込まれる際には,いくつかのパターンがあるという.小さな問題ではあるが,Upward and Davidson (220--21) によれば,英語の綴字に関して緩い傾向(および恣意的な振る舞い)がみられる.

Gr EI transliterated as E or I

Although a digraph, Gr EI perhaps represented a simple vowel sound rather than a diphthong, and was liable to misspelling in classical Gr as just iota or eta.

Latin transliterated Gr EI as either E or I, not as EI. Direct transliteration from Gr to Eng giving EI, as in eirenic, kaleidoscope, pleistocene, seismic, protein, Pleiades typically date from the 19th or 20th centuries, and have therefore not come via Lat. The contrast between such modern transliterations and the older Lat-derived ones is seen in pairs such as apodeictic/apodictic 'demonstrably true' (< Latin apodicticus < Gr apodeiktikos), cheiropractic/chiropractic, Eirene/Irene.

Lat gave Eng an arbitrary spelling variation by tending to transliterate Gr EI as E before a vowel and as I before a consonant: thus panacea, truchea (< Gr panakeia, tracheia) but icon, idol, lichen (< Gr eikōn, eidōlon, leichēn), and similarly with crocodile, dinosaur, empirical, idyll, pirate. Note, however, angiosperm (< Gr aggeion) with I before O, and hygiene (< Gr hugieinē) with E before N preventing a repetition of I in *hygiine.

Underlying the Y of therapy, idolatry is Gr -EIA (Gr latreia 'worship', therapeia) whereas Gr -IA underlies the Y of theory, history (< Gr theōria, historia).

さほど単純な傾向でもないと分かるが,時と場合によって,ギリシア語からの直接借用なのかラテン語を経由しての間接借用なのかが示唆されることがあるというのは興味深い.「#3373. 「示準語彙」」 ([2018-07-22-1]) の話題を想起させる.

・ Upward, Christopher and George Davidson. The History of English Spelling. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011.

2025-03-24 Mon

■ #5810. なぜ wind は短母音を示すのか? (2) [sobokunagimon][vowel][diphthong][gvs][homorganic_lengthening][homonymy][homonymic_clash][homophony]

一昨日の記事「#5808. なぜ wind は短母音を示すのか?」 ([2025-03-22-1]) で取り上げた話題の続編.

英語音韻史の専門家 Minkova (168--69) は,同器性長化 (homorganic_lengthening) について解説する文脈で,問題の wind /wɪnd/ に触れており,短母音実現の特殊性を指摘している.

The third cluster associated with Homorganic Cluster Lengthening is [-nd]. The long-term effect of this cluster is limited. It applies systematically only to the high vowels [i] and [u].

(7) OE <-ind> and <und> lengthening:

Early OE ME blind [blind] blind [bliːnd] 'blind' grindan [grindən] grind(en) [griːndən] 'grind' (be)hindan [-hindən] bihinde [-hiːnd(ə)] 'behind' grund [grund] ground [gruːnd] 'ground' hund [hund] hound [huːnd] 'hound' pund [pund] pound [puːnd] 'pound'

The pair wind, n. - wind, v. is a special case, probably best explained on the grounds of homophony avoidance. Rhyme evidence suggests that the forms were actually homophonous into the late seventeenth century. The restriction of the lengthening effect to the high vowels leaves a whole set of common OE lexemes such as band, hand, land, sand, bend, blend, end, rend, send, spend, tender, wend with short vowels in PDE.

Minkova は,同音異義衝突 (homonymic_clash) による説明を示唆しているものの,強く主張しているわけではない.しかし,高母音について体系的に作用した同器性長化の事例を多数見るにつけ,その集団から逸脱しているかのような wind /wɪnd/ の特殊性が浮き彫りになり,この解説の有意義さが改めて確認される.

高母音として i のみならず u も平行的に考えるとすると,例えば「なぜ fund は短母音を示すのか?」も同様に問われてよいことになろう.調べ始めると視野が広がってくる.

・ Minkova, Donka. A Historical Phonology of English. Edinburgh: Edinburgh UP, 2014.

2025-03-22 Sat

■ #5808. なぜ wind は短母音を示すのか? [sobokunagimon][vowel][diphthong][gvs][homorganic_lengthening][homonymy][homonymic_clash][oed][homophony]

先日,ヘルメイトの ari さんが note で「#227【深掘り】-ind と -ing の発音の違い,あるいは wind の発音について」と題する記事を書かれていた.いくつかの問題が取り上げられているが,とりわけ wind (風)が /wɪnd/ と短母音で発音されるのはなぜか,という問いが興味深かった.確かに歴史的に予想される形は2重母音をもつ */waɪnd/ となりそうなものだし,実際に同綴異義語の wind (曲がりくねる)は /waɪnd/ の発音なので,不思議である.

ari さんも部分的に引用されているが,OED の wind (n1) の発音の歴史に関する注をフルで引用しよう.

Pronunciation

The phonological development of this word differs from that of nouns with a similar phonological shape in Middle English, such as hind n.1 and rind n.1, and similarly the verb wind v.1 These show the result of lengthening of the vowel before the homorganic consonant cluster -nd in Old English. The evidence of the early modern orthoepists shows that there was considerable variation in early modern English between pronunciations with a short vowel or a long vowel (or its diphthongal reflex after the operation of the Great Vowel Shift); this variation appears to have been unusually persistent in the case of the present word (compare discussion in E. J. Dobson Eng. Pronunc. 1500--1700 (ed. 2, 1968) vol. II. §12), for which the pronunciation with a short vowel is the one that became usual in later standard English. Until the 18th cent. the diphthongal pronunciation appears to have been more usual, but by the end of the century had been largely supplanted in ordinary speech by the short-vowel pronunciation. Walker (1791), while listing both, puts the pronunciation with short vowel first, and notes: 'These two modes of pronunciation have been long contending for superiority, till at last the former seems to have gained a compleat victory, except in the territories of rhyme.' The poetic convention allowing rhyming use of the diphthongal pronunciation continued well into the 19th cent. (compare e.g. quot. 1811 at Phrases P.1n.ii, quot. 1820 at spring n.1 III.17a).

The preservation of the short vowel in this particular word is difficult to account for; it may have been aided by the large number of occurrences in compounds and derivatives, in which failure of vowel lengthening would have been more likely; it may also partly reflect a functional pressure to distinguish this word from wind v.1, which would otherwise have been homophonous. Frequent collocation with winter n.1 (with short vowel) could also have played a part.

Pronunciation with a diphthong (reflecting a Middle English long vowel) survives in some regional varieties and is occasionally reflected in forms such as wine and weind at α forms.

この問題を理解するには,上記の OED の解説を正確に読み解く必要があり,そのためには英語の音韻史や語彙史の概要を知っていなければならない.とりわけ同器性長化 (Homorganic Lengthening; homorganic_lengthening),大母音推移 (Great Vowel Shift: gvs),同音異義衝突 (homonymic_clash) に関する理解が欠かせない.

OED でも明確な答えは出ていないので,このブログでももう少し調べていきたい.(ari さん,話題提供ありがとうございました.)

2025-03-07 Fri

■ #5793. 「ゆる言語学ラジオ」で pronounce/pronunciation の綴字問題が取り上げられました [youtube][yurugengogakuradio][voicy][heldio][sobokunagimon][spelling][spelling_pronunciation_gap][sound_change][u][vowel][diphthong]

たびたびお世話になっている人気 YouTube チャンネル「ゆる言語学ラジオ」の最近の回で,「説明動画で満足しちゃダメ? なぜ原典を読むべきなのか?【おたより回】#394」が配信されました.

視聴者からの質問を受けて水野さんと堀元さんがトークを繰り広げる回でしたが,その14:39辺りから,悪児戯罹(おにぎり)さんによる質問が披露されました.pronounce と pronunciation のペアで,なぜ第2音節部分の綴字が <ou> と <u> で異なるのか,という素朴な疑問でした.

悪児戯罹さんは,本ブログの「#2046. <pronunciation> vs <pronounciation>」 ([2014-12-03-1]) を見つけて読まれたようなのですが,難しくて分からなかったということで,水野さんが記事の内容をかみ砕いて説明するという構成となっていました.水野さんから,この回についてご連絡をいただきまして,私がいちばん驚きました(笑).

問題の記事の内容については,水野さんがしっかりかみ砕いて説明してくださいまいした.関連して「#2043. 英語綴字の表「形態素」性」 ([2014-11-30-1]) にも言及していただきました.結果としては pronounce/pronunciation の綴字問題は例外的な現象なのだという趣旨の解説です.

ここまでは私もリラックスしながら視聴していることができました.ところが,20:36辺りからの2人のやりとりを聞き,戦慄が走りました.

- 堀元さん:なぜその例外が生まれたんですか?

- 水野さん:ていうのの回答はここには書かれていない.

- 堀元さん:気持ち悪いなあ,教えて欲しいな・・・

まさにこの点が分からないからこそ記事では無言だったわけです.「ゆる言語学ラジオ」は痛いところを突いてきます.

こうして10年ぶりに,この問題に再び頭を悩ますことになりました.丸一日いろいろと考えをめぐらせた後,必ずしも自信があったわけではないのですが,1つの仮説を立ててみました.それを Voicy heldio で配信したのが「#1370. 「ゆる言語学ラジオ」で取り上げられた pronounce vs. pronunciation の綴字問題」です.26分ほどの配信回ですが,お時間のある方はぜひお聞きください.少なくとも言語変化の複雑さだけは分かるのではないかと思います.

この heldio の配信後,水野さんから,聴きましたとのコメントをいただきました.どうしても難しめの話しとなってしまい,悪児戯罹さんには届かないかもしれなのですが,これをまた水野さんにかみ砕いて解説していただければと(笑).

2024-03-21 Thu

■ #5442. 『ライトハウス英和辞典 第7版』の付録「つづり字と発音解説」 [spelling][pronunciation][spelling_pronunciation_gap]lexicography][dictionary][lighthouse7][yod-dropping][vowel][diphthong][elt][phonetics]

「#5438. 紙の辞書の魅力 --- 昨秋出版の『ライトハウス英和辞典 第7版』より」 ([2024-03-17-1]) で紹介した,昨秋出版された老舗英和辞典の新版について再び取り上げます.

同辞書の巻末の付録が充実しています.付録コンテンツのトップを飾るのが「つづり字と発音解説」 (pp. 1666--77) です.英語の綴字と発音の乖離 (spelling_pronunciation_gap) の問題に関心のある向きは,ぜひ熟読してみると発見が多いと思います.

昨日の Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にて「#1025. blow - blew 「ブルー」 - blown」と題して,blew /bluː/ の綴字と発音の関係についてお話ししました.「ブリュー」の発音で覚えていた方もいるかもしれませんが,正しくは(yod-dropping が効いているので) blue と同じ「ブルー」の発音です.drew, flew, grew, slew, threw も同様で,/juː/ ではなく /uː/ の母音を示します.

では,『ライトハウス英和辞典 第7版』の「つづり字と発音解説」より,blew の発音問題にも関連する uː の項目 (p. 1668) を覗いてみましょう.

15 uː

日本語の「ウー」より唇を小さく丸めて前に突き出すようにして「ウー」と長めに発音する.

・規則的なつづり字

(ōō): boot /búːt/ 長靴,food /fúːd/ 食物

s, ch, j, l, r の後で

(ü): super /súːpɚ | -pə/ すばらしい,June /ʤúːn/ 6月,blue /blúː/ 青い,rule /rúːl/ 規則

ew (=ü): chew /ʧúː/ よくかむ,Jew /ʤúː/ ユダヤ人,blew /blúː/ blow の過去形,crew /krúː/ 乗組員

・注意すべきつづり字

(ui): suit /súːt/ (衣服の)ひとそろい,juice /ʤúːs/ 汁,fruit /frúːt/ 果物

ou (=ōō): group /grúːp/ 群れ,soup /súːp/ スープ

しっかり <ew> ≡ /uː/ の関係がカバーされているのが心強いですね.

・ 赤須 薫(編) 『ライトハウス英和辞典 第7版』 研究社,2023年.

2023-11-27 Mon

■ #5327. York でみる地名と民間語源 [name_project][etymology][folk_etymology][onomastics][toponymy][oe][roman_britain][celtic][diphthong][old_norse][sound_change]

「#5203. 地名と民間語源」 ([2023-07-26-1]) でみたように,地名には民間語源 (folk_etymology) が関わりやすい.おそらくこれは,地名を含む固有名には,指示対象こそあれ「意味はない」からだろう(ただし,この論点についてはこちらの記事群を参照).地名の語源的研究にとっては頭の痛い問題となり得る.

Clark (28--29) に,York という地名に関する民間語源説が紹介されている.

. . . 'folk-etymology' --- that is, replacement of alien elements by similar-sounding and more or less apt familiar ones --- can be a trap. The RB [= Romano-British] name for the city now called York was Ebŏrācum/Ebŭrācum, probably, but not certainly, meaning 'yew-grove' . . . . To an early English ear, the spoken Celtic equivalent apparently suggested two terms: OE eofor 'boar' --- apt enough either as symbolic patron for a settlement or as nickname for its founder or overlord --- and the loan-element -wīc [= "harbour"] . . ., hence OE Eoforwīc . . . . (The later shift from Eoforwīc > York involved further cross-cultural influence . . . .) Had no record survived of the RB form, OE Eoforwīc could have been taken as the settlers' own coinage; doubt therefore sometimes hangs over OE place-names for which no corresponding RB forms are known. The widespread, seemingly transparent form Churchill, for instance, applies to some sites never settled and thus unlikely ever to have boasted a church; because some show a tumulus, others an unusual 'tumulus-like' outline, Church- might here, it is suggested, have replaced British *crǖg 'mound' . . . .

もし York の地名についてローマン・ブリテン時代の文献上の証拠がなかったとしたら,それが民間語源である可能性を見抜くこともできなかっただろう.とすると,地名語源研究は文献資料の有無という偶然に揺さぶられるほかない,ということになる.

ちなみに古英語 Eoforwīc から後の York への語形変化については,Clark (483) に追加的な解説があるので,それも引用しておこう.

OE Eoforwīc was reshaped, with a Scand. rising diphthong replacing the OE falling one, assibilation of the final consonant inhibited, and medial [v] elided before the rounded vowel: thus, Iorvik > York . . . .

・ Clark, Cecily. "Onomastics." The Cambridge History of the English Language. Vol. 1. Ed. Richard M. Hogg. Cambridge: CUP, 1992. 452--89.

2023-10-07 Sat

■ #5276. 世界英語における子音と母音の変容 --- 大石晴美(編)『World Englishes 入門』(昭和堂,2023年)の序章より [world_englishes][vowel][diphthong][consonant][contact][substratum_theory][phonetics][phonology][variety][th][we_nyumon]

「#5268. 大石晴美(編)『World Englishes 入門』(昭和堂,2023年)」 ([2023-09-29-1]) で紹介したこちらの本の序章において,標準英語で用いられる子音や母音の音素が,世界英語の諸変種では母語からの影響を受けて異なる発音で代用される例が挙げられている.

まず「子音が母語からの影響を受ける例」を挙げてみよう (12) .

| 子音の変容 | 英語変種 |

|---|---|

| [θ] [ð] を [t] [d] で代用(歯摩擦音が歯茎閉鎖音になる) | インド英語 [th],ガーナ英語,フィリピン英語,シンガポール英語,マレーシア英語,日本の英語,モンゴルの英語,ミャンマーの英語 |

| [θ] [ð] を [s] [z] で代用(歯摩擦音が歯茎摩擦音になる) | ドイツの英語,スロベニアの英語,韓国の英語 [s],日本の英語,モンゴルの英語 |

| [f] を [p] で代用(唇歯摩擦音が両唇閉鎖音になる) | フィリピン英語,韓国の英語 [ph],モンゴルの英語,ミャンマーの英語 |

| [v] と [w] の区別をしない | ドイツの英語,フィンランドの英語,インド英語,中国語母語話者の英語,モンゴルの英語 |

/θ, ð/ の異なる実現については「#4666. 世界英語で扱いにくい th-sound」 ([2022-02-04-1]) も参照.

次に「母音が母語からの影響を受ける例」を挙げる (12) .

| 母音の変容・添加 | 英語変種 |

|---|---|

| 二重母音が長母音になる | ジャマイカ英語,インド英語 |

| 二重母音が短い単母音になる | ガーナ英語,フィリピン英語,シンガポール英語,マレーシア英語 |

| 子音の後に母音が入る | 韓国の英語,日本の英語,モンゴルの〔英〕語 |

| 長母音と短母音の区別をしない | フィリピン英語,シンガポール英語,マレーシア英語,韓国の英語,スロベニアの英語 |

日本語母語話者による英語発音の癖もいくつか含まれているが,いずれも日本語母語話者に限られているわけではないことがわかり興味深い.サンプルとはいえ,このような一覧を掲げてくれるのはたいへんありがたいですね.

・ 大石 晴美(編) 『World Englishes 入門』 昭和堂,2023年.

2022-12-25 Sun

■ #4990. 動詞を作る -ize/-ise 接尾辞の歴史 [spelling][suffix][z][greek][latin][french][consonant][diphthong][verb][oed][ame_bre]

動詞を作る接尾辞 -ize/-ise について,いずれのスペリングを用いるかという観点から,「#305. -ise か -ize か」 ([2010-02-26-1]),「#314. -ise か -ize か (2)」 ([2010-03-07-1]) で話題にしてきた.今回は OED の記述を要約しながら,この接尾辞の歴史を概説する.

-ize/-ise はギリシア語の動詞を作る接尾辞 -ίζειν に遡る.人や民族を表わす名詞について「~人(民族)として(のように)振る舞う」の意味の動詞を作ることが多かった.現代英語の対応語でいえば barbarianize, tyrannize, Atticize, Hellenize のような例だ.

この接尾辞は3,4世紀にはラテン語に -izāre として取り込まれ,そこで生産力が向上していった.キリスト教や哲学の用語として baptizāre, euangelizāre, catechiizāre, canōnizāre, daemonizāre などが生み出された.やがて,ギリシア語の動詞を借用したり,模倣して動詞を造語する際の一般的な型として定着した.

この接尾辞は,中世ラテン語やヴァナキュラーにおいて,やがて一般的にラテン語の形容詞や名詞から動詞を作る機能をも発達させた.この機能の一般化はおそらくフランス語において最初に生じ,そこでは -iser と綴られるようになった.civiliser, cicatriser, humaniser などである.

英語は中英語期よりフランス語から -iser 動詞を借用する際に,接尾辞をフランス語式に基づいて -ise と綴ることが多かった.この接尾辞は,後に英語でも独自に生産性を高めたが,その際にラテン語やフランス語の要素を基体として動詞を作る場合には -ise を,ギリシア語の要素に基づく場合にはギリシア語源形を尊重して -ize を用いるなどの傾向も現われた.しかし,この傾向はあくまで中途半端なものだったために,-ize か -ise かのややこしい問題が生じ,現代に至る.OED の方針としては,語源的であり,かつ /z/ 音を文字通りに表わすスペリングとして -ize に統一しているという.

なお,英語のこの接尾辞に2重母音が現われることについて,OED は次のように述べている.

In the Greek -ιζ-, the i was short, so originally in Latin, but the double consonant z (= dz, ts) made the syllable long; when the z became a simple consonant, /-idz/ became īz, whence English /-aɪz/.

2022-09-10 Sat

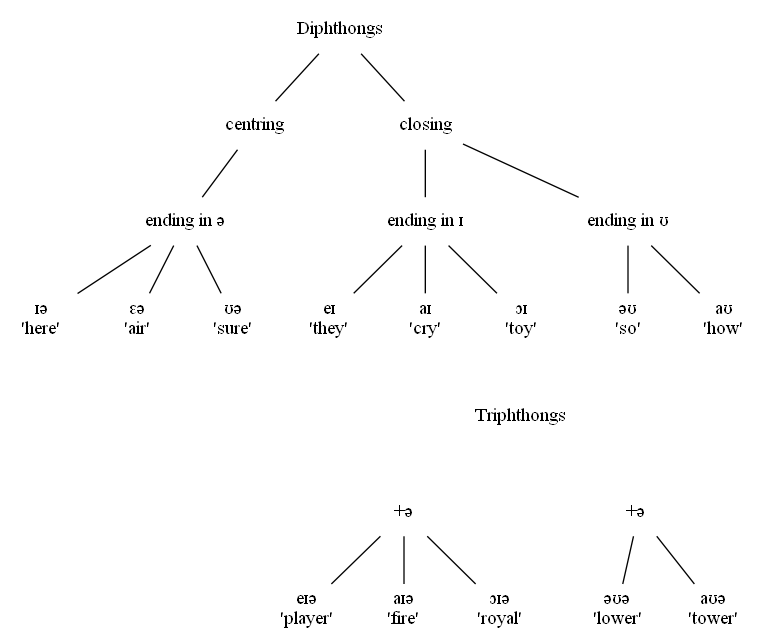

■ #4884. 英語の2重母音と3重母音 [diphthong][triphthong][vowel][phoneme][phonology][sound_change]

英語の2重母音 (diphthong) と3重母音 (triphthong) は,歴史のなかで種類・数ともに変化し続けてきた.様々な変化を遂げてきた結果,現代英語(標準変種)では計13種が確認されている.音韻論的な観点から整理すると,以下のような体系的な図となる.この図は Crystal (251) の図を改変したものである(SVG版もあり).

2重母音は,第2モーラの母音が (1) 曖昧母音 /ə/ で終わるか,(2) 高母音 /ɪ/, /ʊ/ で終わるか,の計3種に限られるという特徴がある.

3重母音は,上記の高母音で終わる2重母音の後に,第3モーラとして曖昧母音 /ə/ が付される5種に限られる.

歴史的にみると,2重母音や3重母音のみならず単母音 (monophthong) もおおいに変化してきた.英語は全体として母音を激しくかき回してきたという経緯がある.どのように変化してきたのか,なぜそれほど変化してきたのかについては,以下の記事を参照.

・ 「#1402. 英語が千年間,母音を強化し子音を弱化してきた理由」 ([2013-02-27-1])

・ 「#2052. 英語史における母音の主要な質的・量的変化」 ([2014-12-09-1])

・ 「#2181. 古英語の母音体系」 ([2015-04-17-1])

・ 「#3387. なぜ英語音韻史には母音変化が多いのか?」 ([2018-08-05-1])

・ 「#4108. boy, join, loiter --- 外来の2重母音の周辺的性格」 ([2020-07-26-1])

・ 「#4521. 英語史上の主要な母音変化」 ([2021-09-12-1])

・ Crystal, D. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. 3rd ed. CUP, 2018.

2021-11-11 Thu

■ #4581. 例の少ない /i/ の開音節長化 [meosl][sound_change][phonetics][vowel][gvs][diphthong]

中英語期に生じた開音節長化 (meosl) は,後の大母音推移 (gvs) の入力となる音形を出力した音変化として英語史上重要な役割を担っている.この音変化については様々な論点があり,現在でも議論が続いているが,一般的にいって高母音についてはしばしば適用されないことが知られている.例えば,/i/ であれば開音節長化が生じる環境において /eː/ となることが予想されるが,実際にこのルートを経た単語は少ない.

少ない中でもこの音変化を経て現代標準英語に伝わったと考えられるものを Prins (108) よりいくつか挙げよう.

| OE i | eME i | ME e: | MoE i: |

|---|---|---|---|

| wicu | wik gen. wikes > wēkes // wēk | week | |

| ifel | ivel | ēvel | evil |

| clipian | clipen | clēpen | |

| bitel | bitel | bētel | beetle |

| wifel | wivel | wēvel | weevil |

古英語の /i/ が中英語にかけて開音節長化を経て /eː/ となり,これが近代英語期にかけての大母音推移の入力となって,最終的に /iː/ が出力された.開始点と終着点を見比べると,要するに /i/ が /iː/ へと長母音化した結果となっている.なぜ /i/ (および /u/)の開音節長化の例が少ないのか,これは英語史における未解決の問題といってよい.

・ Prins, A. A. A History of English Phonemes. 2nd ed. Leiden: Leiden UP, 1974.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2021-09-12 Sun

■ #4521. 英語史上の主要な母音変化 [sound_change][vowel][phonetics][phonology][diphthong][gvs][r]

「#3386. 英語史上の主要な子音変化」 ([2018-08-04-1]) の母音版を書いていなかったので,今回は英語史における母音の音変化について,主要なものをまとめたい.

とはいっても,英語史上の音変化は「#1402. 英語が千年間,母音を強化し子音を弱化してきた理由」 ([2013-02-27-1]) からも示唆されるように,母音変化のほうがずっと種類や規模が著しい.したがって,少数の主な変化にまとめ上げるのも難しい.そこで,Cruttenden (72) に従って,古英語と現代英語の母音体系を比較対照したときに際立つポイントを6点挙げることで,この難題の当面の回答としたい.

(1) OE rounded front vowels [yː, ʏ] were lost by ME (following even earlier loss of [øː, œ]).

(2) Vowels in weakly accented final syllables (particularly in suffixes) were elided or obscured to [ə] or [ɪ] in ME or eModE.

(3) All OE long vowels closed or diphthongised in eModE or soon after.

(4) Short vowels have remained relatively stable. The principal exception is the splitting of ME [ʊ] into [ʌ] and [ʊ], the latter remaining only in some labial and velar contexts.

(5) ME [a] was lengthened and retracted before [f,θ,s] in the eighteenth century.

(6) The loss of post-vocalic [r] in the eighteenth century gave rise to the centring diphthongs /iə,eə,ɔə,ʊə/ (later /ɔə/ had merged with /ɔː/ by 1950 and /eə/ became /ɛː/ by 2000). The pure vowel /ɜː/ arose in the same way and the same disappearance of post-vocalic [r] introduced /ɑː,ɔː/ into new categories of words, e.g. cart, port

(3) がいわゆる「大母音推移」 (gvs) に関連する変化である,

英語史上の多数の母音変化のなかで何を重視して有意義とするかというのはなかなか難しい問題なのだが,こうして少数の項目に絞って提示されると妙に納得する.非常に参考になるリストであることは間違いない.

・ Cruttenden, Alan. Gimson's Pronunciation of English. 8th ed. Abingdon: Routledge, 2014.

2021-06-21 Mon

■ #4438. 古英語の母音体系 [oe][vowel][monophthong][diphthong][phonetics][phonology][phoneme]

古英語の母音は複雑な体系をなしていた.短母音,長母音,短2重母音,長2重母音の系列があり,古英語の前後半の時期によっても方言によっても母音の種類と数は異なっていたため,古英語の母音(音素)一覧を作ろうとすると厄介である.また,長2重母音の系列が本当にあったかどうかを巡って「#3955. 古英語の "digraph controversy"」 ([2020-02-24-1]),「#3964. 古英語の "digraph controversy" (2)」 ([2020-03-04-1]) でみたような激しい論争もあり,一筋縄ではいかない.

ここでは Prins (51--52) に依拠して,古英語の後期ウェストサクソン方言の母音体系を示すことにする.

| Short Vowels | ||||||

| i | ü | u | ||||

| e | ö ( → e ) | o | ||||

| æ, a | ||||||

| Long Vowels | ||||||

| i: | ü: | u: | ||||

| e: | ö: ( → e: ) | o: | ||||

| æ: | ||||||

| ɑ: | ||||||

| Short Diphthongs | ||||||

| ie | ( → i ) | |||||

| eo | ||||||

| ea | ||||||

| Long Diphthongs | ||||||

| i:e | ( → ü ) | |||||

| e:o | ||||||

| e:a | ||||||

注記しておくべき点は,

(1) 短母音 ö と長母音 ö は,後に非円唇化した

(2) 短母音 æ と a は同一音素の位置異音だが,長母音 æ: と ɑ: は異なる音素である

(3) 短2重母音 ie は,後に i へ変化した

(4) 長2重母音 i:e は,後に ü: へ変化した

となる.

各種の変化後の母音体系において系列ごとに音素を数えると,短母音系列6音素,長母音系列7音素,短2重母音系列2音素,長2重母音系列2音素となり,少なく見積もっても17個の母音音素があったことになる.現代英語の母音音素は20個ほどあり相当に複雑だが,古英語も負けていない(cf. 「#1021. 英語と日本語の音素の種類と数」 ([2012-02-12-1]),「#1601. 英語と日本語の母音の位置比較」 ([2013-09-14-1])).後の中英語では複雑さが少し緩和されたのだが,全体としてみれば歴史を通じて英語の母音体系は込み入っていたといってよいだろう.

・ Prins, A. A. A History of English Phonemes. 2nd ed. Leiden: Leiden UP, 1974.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2021-03-31 Wed

■ #4356. friend の綴字と発音について補足 [spelling][spelling_pronunciation_gap][vowel][trish][shocc][gvs][diphthong]

昨日の記事「#4355. friend の綴字と発音」 ([2021-03-30-1]) で,<friend> ≡ /frɛnd/ の不規則さについて歴史的な説明を施したが,説明に当たって参照した典拠を示しておこう.まずは Jespersen (§4.312) から.

The short [e] now found in friend OE frēond must be due to the analogy of friendship, friendly, in which /e/ is the usual shortening; in friend we have early /iˑ/ (< /eˑ/) in B 1633, while D 1640, J 1764, W 1775, 1791 etc.. have short /e/, and G 1621 and others a short /i/ due to a shortening subsequent on the transition of /eˑ/ > /iˑ/. Cf. fiend OE fēond, which kept its vowel because no derived words were found to influence it.

関連して,Jespersen (§3.241) は give, live などもかつては長母音をもっていたことに触れている.

次に Upward and Davidson (178) より.

In late Old English, short vowels were lengthened before consonant sequences such as /mb/, /nd/, /ld/ and /rd/. This lengthening was lost again in many cases by the end of the Middle English period. With the action of the GVS, one sees modern reflexes of the remaining long vowels in words such as climb, bind, mild, yield, old, etc. However, in some words there was a subsequent shortening of the vowel, leading to pairs of words similar or identical in spelling in Modern English but with different pronunciations: wind (verb, with /aɪ/) but wind (noun, with /ɪ/), fiend and friend, etc.

さらに,Dobson (Vol. 2, §9) も参照した.

Shortening of OE ē to ĕ occurs in a number of words beside forms that preserve the long vowel. The shortening is normal in bless and brethren, but for both of these Hart shows [i:] < ME ę̄. The comparative liefer (OE lēofra) has ĕ four times beside ę̄ once in Bullokar. In friend the shortening is probably due to derivatives (friendly, friendship) in which the vowel occurs before a group of three consonants in words which (in the case of friendly in oblique forms) were trisyllabic and had a secondary stress; but it might also tend to occur in oblique cases of the simplex in which the n and d were separated by the syllable-division. ME ĕ is recorded by Levins and eleven later sources (including Robinson, Hodges, and Cooper); but ę̄ is retained by Salesbury, Cheke, Laneham, Bullokar, Wharton (followed by J. Smith), and Price (followed by Lye and The Protestant Tutor). Fiend is not recorded with ME ĕ.

Dobson (Vol. 2, §11) からもう1つ.

Friend has ĭ in the Welsh Hymn, Mulcaster, Gil, Wallis, Lloyd, Poole, Coles, Lye (beside ę̄), WSC (beside ĕ), Price's 'homophone' list (though elsewhere he records [i:]), the rhymes of Poole and Coles, and perhaps in Ray . . . . Fiends has ĭ in the Welsh Hymn and the 'homophone' lists of Hodges ('near alike'), Price, Coles (Eng.-Lat. Dict.), and WSC (the pairing is with fins); it has [i:] in Wallis. Bullokar rhymes field on ĭ (cf., probably, Chaucer's hild 'held' and fil 'fell' < earlier hę̄ld, fę̄ll).

たかが friend の発音と綴字に関する素朴な疑問のようにみるかもしれないが,歴史的な変化と変異の機微は限りなく精緻である.

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part 1. Sounds and Spellings. London: Allen and Unwin, 1909.

・ Upward, Christopher and George Davidson. The History of English Spelling. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011.

・ Dobson, E. J. English Pronunciation 1500--1700. 1st ed. Oxford: Clarendon, 1957. 2 vols.

2021-03-30 Tue

■ #4355. friend の綴字と発音 [spelling][spelling_pronunciation_gap][vowel][trish][gvs][diphthong][sobokunagimon]

基本語ながらも,綴字と発音の対応という観点からすると,とてもつもなく不規則な例である.<friend> という綴字で /frɛnd/ の発音となるのは,普通では理解できない.ほかに <ie> ≡ /ɛ/ となるのは,イギリス英語における lieutenant ≡ /lɛfˈtɛnənt/ くらいだろうか (cf. 「#4176. なぜ lieutenant の発音に /f/ が出るのか?」 ([2020-10-02-1])).

歴史をさかのぼってみよう.古英語 frēond (味方,友)においては,問題の母音は綴字通り /eːo/ だった.対義語である fēond (敵;> PDE fiend /fiːnd/)も同様で,長2重母音 /eːo/ を示していた.この点では,両語は同一の韻をもち,その後の発達も共通となるはずだった.しかし,その後 frēond と fēond は異なる道筋をたどることになった.

frēond からみてみよう.長2重母音 /ēo/ は中英語にかけて滑化して長母音 /eː/ となった.この長母音は,派生語 frēondscipe (> PDE friendship) などにおいて3音節短化 (Trisyllabic Shortening = trish) を経て /e/ となったが,派生語の発音が類推 (analogy) の基盤となり,基体の friend そのものの母音も短化して /e/ となったらしい.これが現代の短母音をもつ /frɛnd/ の起源である.

一方,長母音 /eː/ による発音も後世まで残ったようで,これが大母音推移 (gvs) を経て /iː/ となった.また,この短化バージョンである /i/ も現われた.つまり friend の母音は,中英語期以降 /eː/, /e/, /iː/, /i/ の4つの変異を示してきたということである.

ここで,対義語 fēond (cf. PDE fiend /fiːnd/) に目を向けてみよう.こちらも friend とルーツはほぼ同じだが,比較的順当な音変化をたどった.長2重母音 /eːo/ の長2重母音が滑化して /eː/ となり,これが大母音推移で上げを経て /iː/ となり,現代英語の発音 /fiːnd/ に至る.

発音の経緯は以上の通りだが,friend, fiend の綴字 <ie> についても事情は簡単ではない.詳しくは「#4082. chief, piece, believe などにみられる <ie> ≡ /i:/」 ([2020-06-30-1]) を読んでいただきたい.上記の /iː/ の段階で綴字 <ie> と結びつけられたものが,現代まで残っていると考えればよいだろう.

・ Carney, Edward. A Survey of English Spelling. Abingdon: Routledge, 1994.

2021-01-10 Sun

■ #4276. なぜ say の過去形,3単現形は「セイド」「セイズ」ではなく「セッド」「セズ」と発音されるのですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][hellog_entry_set][diphthong][monophthong][vowel][phonetics][spelling][spelling_pronunciation_gap][pronunciation][sound_change][assimilation]

動詞 say /seɪ/ は超高頻度の語で,初学者もすぐに覚えることになる基本語です.この動詞の過去形 said もきわめて高頻度なわけですが,綴字として不規則であるばかりか,実は発音においても不規則です.予想される2重母音をもつ /seɪd/ とはならず,短母音の /sɛd/ となるのです.同じような不規則性は3単現の -s を付けた形についてもいえます.綴字こそ says と規則的に見えますが,発音はやはり2重母音をもつ /seɪz/ とはならず,短母音の /sɛz/ となってしまいます.なぜ said, says はこのような発音なのでしょうか.これには歴史的な経緯があります.音声解説をどうぞ.

実は,英語母語話者の発音を調査してみますと,先にダメ出しはしたものの,予想される通りの2重母音をもつ発音 /seɪd/, /seɪz/ も行なわれているのです.ただ,あくまで非標準的でマイナーな発音としてですので,私たちとしては不規則ながらもやはり短母音をもつ /sɛd/, /sɛz/ を確実に習得しておくのが無難でしょう.

歴史的な音変化の経緯を要約すれば次のようになります.もともと動詞 say は,近代英語期の入り口までは,綴字が示す通り /saɪ/ でした.それに従って,過去形は /saɪ(ə)d/,3単現形は /saɪ(ə)z/ と規則的な発音を示していました.ところが,17世紀までに2重母音 /aɪ/ は長母音 /ɛː/ へと変化したのです.ちょうど日本語の「ヤバイ」が,ぞんざいな素早い発音で「ヤベー」となるのに似た,どの言語にもよく見られる音変化です.別の変化が起こらず,およそこの段階にとどまったまま現代に至っていたのであれば,めでたく規則的に say /seɪ/, said /seɪd/, says /seɪz/ となっていたでしょう(実のところ,後者2つもマイナーな発音としてあり得ることは上述しました).

ところが,過去形と3単現形については,その後もう1つ別の音変化が生じました.長母音 /ɛː/ が短化して短母音 /ɛ/ となったのです.こうして say /seɪ/ に対して不規則にみえる /sɛd/, /sɛz/ が生じてしまったのです.同じ音変化に巻き込まれた別の単語として,again や against を挙げておきましょう.短母音をもつ /əˈgɛn(st)/ が優勢ですが,2重母音をもつ /əˈgeɪn(st)/ も並行して聞かれるという状況になっています.

なぜ過去形と3単現形でのみ母音が短化したのかというのは,必ずしも解明されていない謎です.said ˈhe, says ˈshe のような用いられ方が多く,主語代名詞に対して相対的に動詞が弱く発音されるので短化したという説明が提案されていますが,これも1つの仮説にすぎません.

関連する話題と議論について,##541,543,2130の記事セットもお読みください.

2020-07-27 Mon

■ #4109. boil, loin, point --- 中英語 ui から綴字発音へ [diphthong][vowel][centralisation][phoneme][french][anglo-norman][spelling_pronunciation]

昨日の記事「#4108. boy, join, loiter --- 外来の2重母音の周辺的性格」 ([2020-07-26-1]) で触れたように,2重母音 /ɔɪ/ は歴史的に注目すべき背景を有している.この話題について,もう少し掘り下げてみたい.

現代英語の /ɔɪ/ に連なる中英語での実現形は, [oi] あるいは [ui] だった.これらが結果的に現代の /ɔɪ/ へ一本化していったわけだが,特に中英語 [ui] についてはスペリングとの関係でも興味深い歴史的背景がある.Minkova (269--70) を引用しよう.

The original [ui] has an unusual history in that, like the more recent history of /h-/ . . . , it is one of the rare well-documented instances of a sound change in progress inhibited and partially reversed by the influence of spelling. Many of the words with PDE <oi> --- loin, boil, coy, oil, join, point, choice, poison --- had variant pronunciations with [oi] and [ui], the latter commonly from Anglo-Norman. The 'normal' development of [ui], involving lowering and centralisation of the first element of the diphthong . . . , was towards [əi], which in the seventeenth and into the eighteenth century was also a possible realisation of historical [iː]. That the two etymologically distinct entities were treated as identical is shown by rhymes like loin: line, boil: bile, point: pint as late as the second half of the eighteenth century. In spelling the [ui] > [əi] words alternated between <ui> and <oi>. Eventually the centralised pronunciation [əi] for historical [ui] was abandoned in favour of [ɔi], no doubt supported by the spelling and pronunciation of the majority of the loanwords in that group.

中英語 [ui] は通常の音変化のルートに乗っていれば,近代では [əi] となっていたはずであり,実際にそうなっていたのだが,後期近代以降,綴字が <oi> として保たれていたこと,そして <oi> ≡ [ɔi] が多くの単語において確立していたことから,ある種の人為的な [əi] > [ɔi] という変化が生み出されたという.要するに,綴字発音 (spelling_pronunciation) の例である.

2020-07-26 Sun

■ #4108. boy, join, loiter --- 外来の2重母音の周辺的性格 [diphthong][vowel][phoneme][phonology][loan_word]

標記の単語に含まれる2重母音 /ɔɪ/ は,現代英語ではかなりマイナーな母音である.「#1022. 英語の各音素の生起頻度」 ([2012-02-13-1]) で確認するかぎり,母音音素としては /ʊə/ につぐ最低頻度の音素である.boy, choice, enjoy, join, poison などの日常語に現われるため,あまり実感はないかもしれないが,統計上はマイナーである.

このマイナー性の歴史的背景としては,この音素がそもそも外来のものである点を指摘できる.choice, employ, loin, moist, turmoil, soil, join, poison のようにフランス語に遡るものが圧倒的多数だが,ほかにオランダ語からの buoy, foist, loiter などもある.ギリシア語 hoi polloi,ベンガル語 poisha,中国語 hoisin,それから擬音語 ahoy, boink, oink もある.擬音語の起源にまつわる問題は別として,一般的な本来語にはルーツをたどることのできない音素なのである.

共時的にみても,この音素はマイナーな匂いを放っている.Minkova (270) は,Vachek や Lass に言及しつつ,その周辺性を次のように紹介している.

The incorporation of the new diphthong in boy, join, coin into the English phonological system is commonly described as incomplete. Vachek (1976: 162--7, 265--8) argued that lack of parallelism with the other diphthongs ([eɪ-oʊ], [aɪ-aʊ], but not *[ɛɪ-ɔɪ]) and lack of morphophonemic alternations involving [ɔɪ] in the PDE system, makes [ɔɪ] a 'peripheral' phoneme in SSBE. He hypothesised that the survival of [ɔɪ] is associated with its pragmatic function of differentiating synchronically foreign words from native words, especially polysyllabic words. Lass (1992a: 53) also emphasises the 'foreignness' of [ɔɪ] and its structural isolation, and concludes that it . . . 'has just sat there for its whole history as a kind of non-integrated "excrescence" on the English vowel system'.

一方,確かに周辺的な匂いはするものの,現代英語の体系に取り込まれていることは確かだという議論もある.(1) 他の2重母音と同様に音声実現上の変異を示す (ex. [ɔɪ], [oi], [ui]),(2) 接尾辞 -oid はこの2世紀の間,高い生産性を誇る,(3) 20世紀に入ってからの造語として oik (1917), oink (1935), boing (1952), boink (1963); droid (1952), roid (1978) などが現われてきている,などの事実だ.

いろいろな観点から興味をそそる2重母音音素といえるだろう.

・ Minkova, Donka. A Historical Phonology of English. Edinburgh: Edinburgh UP, 2014.

・ Vachek, Joseph. Selected Writings in English and General Linguistics. Prague: Academia and the Hague: Mouton, 1976.

・ Lass, Roger. "Phonology and Morphology." The Cambridge History of the English Language. Vol. 2. Cambridge: CUP, 1992. 23--154.

2020-07-24 Fri

■ #4106. gaunt, aunt, lamp, danger --- 歴史的な /a(u)NC/ がたどった4つのルート [sound_change][vowel][diphthong][gvs][phonology][phonetics][anglo-norman][french][loan_word]

歴史的に /a(u)NC/ の音連鎖をもっていた借用語は,標題に例示した通り,現代英語において4種類の発音(と揺れ)を示し得る.[ɔː ? ɑː], [ɑː ? æ(ː)], [æ(ː)], [eɪ] である.4種類間の区別は,音環境により,そしてある程度までは借用のソース方言により説明される.歴史的な /a(u)NC/ 語がたどってきた4つのルートをまとめた Minkova (241) による図表を,多少改変した形で以下に挙げよう.

| Source | Output | Examples |

|---|---|---|

| /aNC/ (AN <-aunC>) | [ɔː ? ɑː] | gaunt, haunt, laundry, saunter |

| /aNC/ (OFr <-anC>) | [ɑː ? æ(ː)] | aunt, grant, slander, sample, dance |

| /aNC#/ | [æ(ː)] | lamp, champ, blank, flank, bland |

| /aNC (palat. obstr.)/ | [eɪ] | danger, change, range, chamber |

gaunt タイプはおよそアングロ・ノルマン語に由来し,aunt タイプは古(中央)フランス語に由来する.lamp タイプは,問題の音連鎖が語末に来る場合に観察される.danger タイプは,典型的には [ʤ] の子音が関わる語にみられ,大母音変化 (gvs) を経て長母音が2重母音変化した結果を示している(中西部から北部にかけての中英語方言の [aː] がベースとなったようだ).

いずれのタイプについても,中英語のスペリングとしては母音部分が <a> のみならず <au> を示すことも多く,当時より母音四辺形の下部において音声実現上の揺れが様々にあったことが窺われる.

・ Minkova, Donka. A Historical Phonology of English. Edinburgh: Edinburgh UP, 2014.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow