2026-01-19 Mon

■ #6111. Morris の Austral English の序文より [australian_english][dictionary][lexicography][lexicology][oed][melbourne][new_zealand_english]

昨日の記事「#6110. Edward Ellis Morris --- オーストラリア英語辞書の父」 ([2026-01-18-1]) に引き続き,Morris と彼が編纂した辞書 Austral English (1898年刊行)について.この辞書の序文に当たる "ORIGIN OF THE WORK" というセクションに,後に完成する OED との関係が明記されている.

. . . the noblest monument of English scholarship is The New English Dictionary on Historical Principles, founded mainly on the materials collected by the Philological Society, edited by Dr. James Murray, and published at the cost of the University of Oxford. The name New will, however, be unsuitable long before the Dictionary is out of date. Its right name is the Oxford English Dictionary ('O.E.D.'). That great dictionary is built up out of quotations specially gathered for it from English books of all kinds and all periods; and Dr. Murray several years ago invited assistance from this end of the world for words and uses of words peculiar to Australasia, or to parts of it. In answer to his call I began to collect; but instances of words must be noted as one comes across them, and of course they do not occur in alphabetical order. The work took time, and when my parcel of quotations had grown into a considerable heap, it occurred to me that the collection, if a little further trouble were expended upon it, might first enjoy an independent existence. Various friends kindly contributed more quotations: and this Book is the result.

このような事情で,このオーストラリア・ニュージーランド英語の辞書は OED と連動して生み出された点でユニークである.以下,Kel (92--100) の記述を参考に,Austral English をめぐる注目すべき事柄をいくつか示そう.

・ Morris が主に収集したのは (1) 既存の英単語だが意味・用法が異なる "altered words",そして (2) アボリジニー諸言語からの借用語である.

・ オーストラリアのイギリス植民地としての歴史は当時まだ120年ほどの短いものだったが,それでも約2000の見出し語を含む500ページに及ぶ辞書が編纂されたというのは,対蹠地における造語の豊かさ物語っている.

・ 編纂方法が OED と同じ「歴史的原則」に基づいていたというのも辞書編纂史上,特筆すべき出来事である.OED の完成は Austral English の30年後の1928年だったことを考えると,ある意味では,歴史的原則に基づいた学術的な英語辞書の一番乗りだったともいえる.

・ kangaroo の項目は7ページに及ぶ.

・ この辞書には批判もあった.Morris は本質的にイギリス出身のエリート学者であり,オーストラリア英語を最も顕著に特徴づける話し言葉や俗語には注意を払っていない,という批判だ.Morris の選語は書き言葉に偏っており,網羅性に欠けていた,と.確かにその通りだが,それは OED とておおよそ同じ状況だったことは考え合わせておいてよいだろう.

・ Morris, Edward Ellis, ed. Austral English: A Dictionary of Australasian Words, Phrases and Usages. London: Macmillan, 1898.

・ Richards, Kel. The Story of Australian English. Sydney: U of New South Wales, 2015.

2026-01-18 Sun

■ #6110. Edward Ellis Morris --- オーストラリア英語辞書の父 [australian_english][dictionary][lexicography][lexicology][oed][link][biography][melbourne][new_zealand_english]

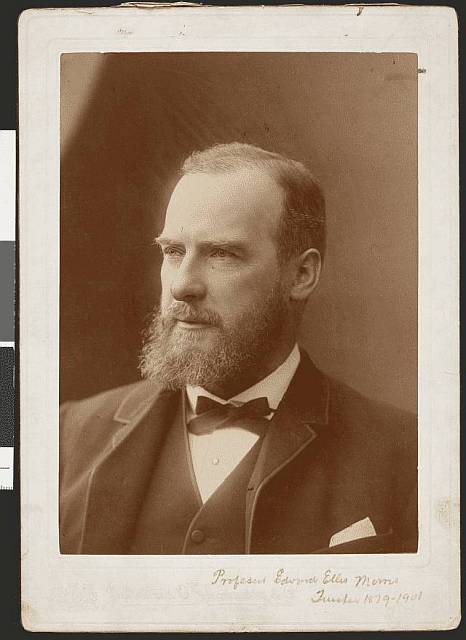

(Photograph of Edward Morris, by Johnstone, O'Shannessy & Co, c1900, State Library of Victoria, H4705)

オーストラリアの Melbourne と英語史を掛け合わせると,Edward Ellis Morris (1843--1902) の名前が浮かび上がってくる.1898年に Austral English: A dictionary of Australasian words, phrases and usages with those aboriginal-Australian and Maori words which have become incorporated in the language, and the commoner scientific words that have had their origin in Australasia と題するオーストラリア英語・ニュージーランド英語の語彙を集め,初めて本格的に辞書を編纂した人物である.

当時 Oxford にて New English Dictionary (後の Oxford English Dictionary)を編纂していた James Murray (1837--1915) は,世界中の有志に呼びかけ,英単語の引用文例を収集していた.オーストラリア英語からの素材を提供していた有志こそが,メルボルン大学の現代語・文学の教授 Morris その人だった.後にその素材を独立させて辞書として編んだのが,Austral English である.

Morris は,1843年,英領インドで会計課長を務めていた父のもと Madras で生まれた.教育はイギリスで受け,ラグビー学校やオックスフォード大学でエリートとして育ち,古典,法律,近代史を学び,フランス語やドイツ語を習得した.1875年,メルボルン英国教会グラマースクールの校長に任命されてオーストラリアに渡り,生涯をその地で過ごした.1884年にはメルボルン大学の教授として招かれ,現代語・文学で教鞭を執った.1902年,滞在中のイングランドで他界し,ロンドンの Kensal Green Cemetery に眠っている.

Morris は敬虔なクリスチャン,慈善家,教育家だった.1884--88年には Melbourne Shakespeare Society を創設し初代会長となっている.このように多分野で活動した Morris の多くの著作のうち最も著名なものが,オーストラリア英語研究の記念碑というべき Austral English である.Morris はこの著作により,1899年に同大学最初の文学博士号を授与されている.現代まで続くオーストラリア英語辞書の系譜の祖といってよい.

・ Biography by Australian Dictionary of Biography

・ Biography by Dictionary of Australian Biography

・ Biography by People Australia

・ Wikipedia

・ Austral English: A Dictionary of Australasian Words, Phrases and Usages by Project Gutenberg

・ Morris, Edward Ellis, ed. Austral English: A Dictionary of Australasian Words, Phrases and Usages. London: Macmillan, 1898.

2025-10-04 Sat

■ #6004. slang の役割について凝縮した読ませる文章で教えてくれる章 --- HEL in 100 Places より [100_places][helgrim][helkatsu][slang][dictionary][lexicology][lexicography]

目下,New Zealand に来ている.持参した書籍の1つが,本ブログでも最近たびたび取り上げている A History of the English Language in 100 Places である.

NZ 関係の記述としては「#5974. New Zealand English のメイキング」 ([2025-09-04-1]) で紹介した第52節があったが,意外なところにもう1節あった.それは第66節 "GISBORNE --- English slang (1894)" である.

Gisborne は NZ 北島東岸の港町である.この町で英語辞書編纂界の巨人 Eric Partridge (1894--1979) が生まれたという理由で,この節にて英語の slang の話しが展開されることになるのだ.Partridge の業績のなかでもとりわけ名高いのが,A Dictionary of Slang and Unconventional English (1937) である.この初版以来,現在まで改版が続いている影響力のある英語俗語辞書だ.

1ページ半ほどの短い節だが,ここに slang の捉えどころのなさ,怪しさ,魅力が詰め込まれている.slang の役割についての記述も,さりげなくではありながらも本質を突いている.ここでは最後の1節を引こう.

The aim of people using and creating slang is to make up words that are not in the dictionary in order to shock, delight, amaze, intrigue and mystify. Friends and enemies alike can be the objects of this verbal gaming, but slang users have to contend with the online glossaries that are being constantly updated. The best of these is Urban Dictionary; it boasts over 6 million definitions. Hard copy slang dictionaries are far behind; the Oxford Dictionary of Slang (2003) can boast no more than 10,000 slang words and phrases. Moreover, as a word moves from speech to print and from print to dictionary, its slanginess must steadily decrease.

今後,英語の slang 辞書編纂は,一般の辞書編纂に比べても,はるかに早く紙から遠ざかっていくだろうことが確信される.紙の辞書に捕捉された時点で,slang はその本質的な性質を半ば失っているということになるからだ.語彙変化や意味変化の領域における slang の影響力は思いのほか大きい.slang は言語変化の現場である.

・ Lucas, Bill and Christopher Mulvey. A History of the English Language in 100 Places. London: Robert Hale, 2013.

2025-09-17 Wed

■ #5987. 『最新英語学・言語学用語辞典』(開拓社,2015年)の第7章 --- 英語史用語集 [dictionary][review][notice][linguistics][terminology][glossary][gvs]

毎朝配信している Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にて,先日コメントをいただいた.英語史に関する用語辞典というのはあるのでしょうか,という質問だ.その答えは,あるといえばあるし,ないといえばない,ということになる.

まず「ない」という側面から.英語史は比較的専門性の高い,いわばニッチな領域である.ある分野の用語辞典が編纂・出版されるには,それなりの需要が見込まれなければならない.しかし,その点ではニッチな英語史という分野の用語辞典は,残念ながら独立した書籍として出版されたものはない.

次に「ある」という側面について.英語史専門の用語辞典は上記の通り存在しないものの,大は小を兼ねるという通り,1つ上のカテゴリーである「英語学」の用語辞典であれば,日本語でも英語でもいくつか出版されている.それらは,実質的に英語史用語辞典の役割を果たしてくれているといってよい.英語史の主要な術語は,たいてい英語学(用語)辞典に立項されているからだ.代表的な英語学辞典としては,「#5830. 英語史概説書等の書誌(2025度版)」 ([2025-04-13-1]) の下部の「英語史・英語学の参考図書」を参照されたい.

また,英語で書かれたものでは,より英語史に近い分野,すなわち歴史言語学 (historical_linguistics) に特化した Campbell, Lyle and Mauricio J. Mixco, eds. A Glossary of Historical Linguistics (Salt Lake City: U of Utah P, 2007) という便利な小辞典がある.さらに,英語史概説書の巻末には用語集 (glossary) が付されていることも多く,有用だ.

さて,今回特におすすめしたいのが,『最新英語学・言語学用語辞典』(開拓社,2015年)である.この辞典の制作には,私自身も執筆者の1人として関わっている.

この用語辞典の最大の特徴は,英語学・言語学の広範な分野を網羅しつつ,分野ごとに章を立てて用語を解説している点にある.全11章の構成は以下の通り.

第1章 音声学・音韻論

第2章 形態論

第3章 統語論

第4章 意味論

第5章 語用論

第6章 社会言語学

第7章 英語史・歴史言語学

第8章 心理言語学

第9章 認知言語学

第10章 応用言語学

第11章 コーパス言語学・辞書学

第7章「英語史・歴史言語学」に注目されたい.この章 (pp. 238--70) は,それ自体が独立した英語史用語辞典として利用できる.例えば,英語史学習者が必ず出会う用語の1つ,大母音推移 (gvs) の項目を引いてみよう.

Great Vowel Shift (大母音推移) 後期中英語から初期近代英語期に,強勢をもつすべての長母音に起こった大規模な音変化をいう.生起する環境の如何を問わず,非高母音は上昇し,高母音は二重母音化した.高母音の二重母音化と狭中母音の上昇のいずれが先に起こったかについて意見が分かれる.そもそも大規模な連鎖であったかどうかについても異論が出されている.→ DRAG CHAIN; PUSH CHAIN

限られた字数のなかで,現象の定義,時代,対象,内容,そして学術的論点までが簡潔にまとめられている.このように,英語史のキーワードが約30ページにわたって解説されており,初学者から専門家まで,幅広い読者のニーズに応える内容となっている.

英語史の学び方は人それぞれだが,信頼できる用語辞典を手元に置いておくことは,学習の羅針盤として大いに役立つはずだ.今回ご紹介した『最新英語学・言語学用語辞典』は,その候補として,自信をもって推薦できる1冊である.

・ 中野 弘三・服部 義弘・小野 隆啓・西原 哲雄(監修) 『最新英語学・言語学用語辞典』 開拓社,2015年.

2025-09-11 Thu

■ #5981. 苅部恒徳(編著)『英語固有名詞語源小辞典』(研究社,2011年) [voicy][heldio][dictionary][onomastics][review][etymology][personal_name][toponymy]

本ブログでは,英語の単語の成り立ちを探る語源学 (etymology) の話題を数多く取り上げてきた.その探究の伴侶として,寺澤芳雄(編集主幹)『英語語源辞典』の右に出るものはないと,機会あるごとに推奨してきた.最近では,この辞典の関連書である拙著『英語語源ハンドブック』も上梓され,多くの方に手に取っていただいている.

さて,語源の探求という魅力的な営みをさらに奥深いものにしてくれる,もう1冊の優れた辞典を紹介したい.刈部恒徳(編著)『英語固有名詞語源小辞典』(研究社,2011年)である.

本書は,その名の通り固有名詞 (proper noun) に特化した語源辞典である.個人名,姓,地名,さらには商標といった固有名詞は,私たちが日常的に英語に接する差異の語彙資源の一部でありながら,一般的な語源辞典では立項されないことが多い.その痒い所に手が届くのが,今回紹介する『英語固有名詞語源小辞典』だ.

編著者の刈部先生は,前書きで本書の執筆動機を次のように語っている.

『英語固有名詞語源小辞典』は,編著者が固有名詞の語源を簡便に引ける1冊版の常用辞典があればよいと長年思っていたものを自分で執筆することになったものである.この思いは,寺澤芳雄先生が編まれた『英語語源辞典』(研究社,1997)の編集のお手伝いをした後,一段と強くなった.

なんと,本書のメイキングは『英語語源辞典』と深く関わっていたのである.『英語語源辞典』の編纂に携わったからこそ,固有名詞に特化した辞典の必要性を痛感し,その思いが本書の出版企画へとつながったわけだ.いわば『英語語源辞典』からの貴重なスピンオフといえる.

収録語数は約3,000語である.「小辞典」と銘打たれているものの,読者が引くであろう固有名詞の7--8割はカバーできることを目指したといい,実際に引いてみるとヒット率の高さに驚かされる.見出し語には発音記号が付されており,難読の人名や地名の発音を確認するのにも重宝する.そしてもちろん,語源解説は詳細かつ信頼できるものであり,初出年代も記されている.

先日の記事「#5979. Guy Fawkes から you guys へ --- 「いのほた言語学チャンネル」最新回より」 ([2025-09-09-1]) で,「いのほた言語学チャンネル」の動画「#369. you guys などの guy はもともと○○だった!--意外な歴史」を紹介した.そこで Guy Fawkes の Guy の語源について話した際に,姓である Fawkes のほうは触れずじまいだった.そこで早速『英語固有名詞小辞典』を引いてみると,次のようにあった.

Fawkes /fɔːks/ フォークス:1251 姓.♦中英語 Faukes < 古フランス語 Faukes (主格)(原義)「隼」 < 古高地ドイツ語 Falco 'falcon'.

なんと「鷹」を意味する語に由来するという.英語の falcon (鷹)と同語源の単語が,古高ドイツ語から古フランス語を経て英語に入り,人名として定着したものだったのだ.ちなみに,本書で Fawkes の2つ手前の項目には,アメリカの文豪 William Faulkner の姓 Fa(u)lkner が立項されている.こちらは古フランス語 fau(l)connier に由来し,意味は「鷹匠」 (falconer) である.鷹狩りが中世の貴族の重要な娯楽であったことを考えれば,鷹や鷹匠に関わる名前が姓として定着したのも頷ける.

このように,本書を繙けば,歴史や文化の断片が固有名詞の中に化石のように保存されている様を目の当たりにすることができる.また,数ページにわたる凡例は,単なる本辞典の使い方の説明にとどまらず,英語固有名詞論の概論ともなっており,ここを読むだけでも知的好奇心が大いに刺激される.

『英語語源辞典』や『英語語源ハンドブック』と並べて書棚に置き,気になる人名や地名に出会うたびに手に取ってみてはいかがだろうか.「読める辞書」として,英語史の魅力をさらに豊かにしてくれること請け合いである.

本辞典については,一昨日の heldio でも触れたばかりである.「#1564. 苅部恒徳(編著)『英語固有名詞語源小辞典』(研究社,2011年)」を合わせてお聴きいただければ.

・ 刈部 恒徳(編著) 『英語固有名詞語源小辞典』.研究社,2011年.

2025-08-11 Mon

■ #5950. ウェブ月刊誌 Helvillian の8月号が公開されました [helwa][heldio][notice][helmate][helkatsu][helvillian][link][hee][dictionary][lexicography][gcs]

7月28日,helwa のメンバー有志が note 上で毎月制作している hel活 (helkatsu) ウェブマガジン『月刊 Helvillian 〜ハロー!英語史』の2025年8月号が公開されています.毎月順調に続いており,今号で通算第10号となります.

表紙のことばは,コアリスナーの Ko さんの手筒花火の写真とエッセイ.三河で約450年の歴史をもつ伝統行事とのことです.盛夏を感じさせます.行事も熱い,hel活も熱い!

続いて今号の特集.「辞書からことばの世界をのぞく」と題して,辞書 (dictionary) や辞書学 (lexicography) に関して書かれた記事が寄せ集められています.その筆頭を飾るのは,英語史研究者泉類尚貴さん(関東学院大学)による「OED の弱点?:構文研究を例に」です.大補文推移 (Great Complement Shift; gcs) を例題として,OED をコーパスとして用いることの是非を論じています.その後,川上さん,mozhi gengo さん,ari さんからの特集に関連する複数の記事が続きます.

今号の特集の2つめは6月29日に開催された「名古屋オフ会」です.オフ会をもろもろ手配していただいた Lilimi さんによるルポ,および私自身のルポが掲載されています(掲載していただきありがとうございます!).

今号は,『英語語源ハンドブック』刊行直後の時期に制作が始まったため,同書についても多くの記事を寄せていただきました.著者の1人として,盛り上げに貢献いただきまして感謝申し上げます.ari さん,り~みんさん,mozhi gengo さん,金田拓さん,umisio さんによる寄稿がありました.

連載やその他のレギュラー記事も健在です.みーさんの「教室日誌」,camin さんの "faux amis" シリーズ,ari さんの英語史・英語教育ブログ,川上さんの「素朴な疑問」記事,mozhi gengo さんの印欧語ブログ(そろそろこう呼んでよいですね)などの記事群です.また,しーさんの「英語の語源を立体的に楽しむ方法」は,私自身が掲げている「英語史探求の3点セット」の有効な使い方を披露してくださっています.金田拓さんの「Helvillian 7月号を読んで,古英語世界に足を踏み入れよう!」は Helvillian と古英語へのエールです.umisio さんによる記事「ito エンジョイ2回目」は,カードゲーム ito の魅力を改めて伝えています.

今号の締めくくりは,Galois さんによる「Helwa のあゆみ/活動報告(2025年8月)」と「Helvillian 編集後記(2025年8月)」です.helwa 周辺のhel活の過去,現在,未来が展望されています.

月刊 Helvillian は,helwa コミュニティによる活発なhel活の賜物です.ぜひ多くの皆さんに Voicy プレミアムリスナー限定配信チャンネル「英語史の輪 (helwa)」のメンバーになっていただき,hel活に参加いただければ幸いです.

Helvillian のバックナンバーはこちらのページにまとまっています.hellog の helvillian タグのついた各記事もお読みください.

今号については,Voicy heldio でも2回ほどご紹介しています.とりわけ後者は編集員や寄稿者との直々の対談となっていますので,ぜひお聴きください.

・ 「#1521. Helvillian 8月号が公開! --- 特集は「辞書からことばの世界をのぞく」

・ 「#1532. Helvillian 8月号の紹介 by 編集委員 --- プチ英語史ライヴ from 横浜」

2025-06-25 Wed

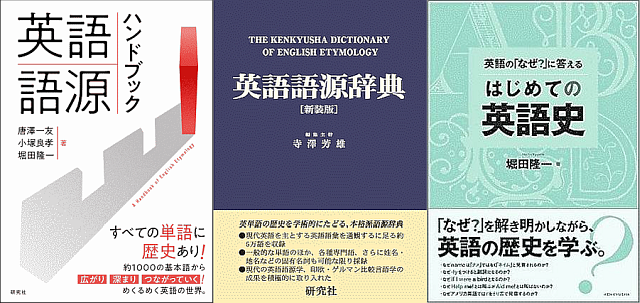

■ #5903. 英語史探求のための「3点セット」 [hel][etymology][hee][kdee][hajimetenoeigoshi][kenkyusha][helkatsu][hel_education][dictionary]

昨日の記事「#5902. 『英語語源ハンドブック』『英語語源辞典』『はじめての英語史』が朝日サンヤツ広告に」 ([2025-06-24-1]) で,朝日新聞のサンヤツ広告に並んだ3冊の書籍について「英語史を探求するための基本的な3点セット」として位置づけました.本日は,この3冊の相互関係をより分かりやすく示すために,インフォグラフィックを作成してみました.これは「3点セット」の各々の位置づけと相互関係を表現したものです.「英語史探求」を核として,3冊の書籍がそれぞれ異なる角度からアプローチしている様子を示しています.

『はじめての英語史』

? 効果的な活用方法

『ハンドブック』で

語源学の面白さに触れる

特定の単語は『辞典』で

詳細を深掘り

時代背景は『英語史』で

全体像を把握

この3冊を相互に参照することで、英語史の立体的な理解が可能になります。 個々の単語の歴史(ミクロ)と言語全体の変遷(マクロ)を結びつけ、 より豊かな学習体験を実現できるのです。

『英語語源辞典』は「縦の探求」として個々の単語の歴史を深く掘り下げる役割を,『英語語源ハンドブック』は「横の探求」として語源学全体の関連性を示す役割を担っています.そして『はじめての英語史』は,これら2冊の土台となる「マクロな視点」を提供し,英語という言語がたどってきた歴史の大きな流れを理解させてくれます.

3冊の書籍は一方向的な関係ではなく,相互に参照し合う関係にあります.例えば,『ハンドブック』で,ある単語が借用語だと知ったら,借用経路の詳細をより深く知るために『辞典』で調べ,さらにその借用が起こった歴史的背景を『はじめての英語史』でズームアウトして確認する,といった探求の流れが想定されます.下部に示した「効果的な活用方法」では,改めてその3段階のアプローチを提案しています.

このように,3冊はそれぞれが独立した価値を持ちながらも,組み合わせることで大きな相乗効果を発揮します.単語の語源を調べるという行為が,単なる「点」の知識ではなく,英語史という大きな「線」や「面」の理解へと発展していく過程を,この3冊は支援してくれるのです.読者の皆さんにおかれましては,ぜひ3冊を連携させた英語史探求を楽しんでいただければと思います.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

・ 堀田 隆一 『英語の「なぜ?」に答えるはじめての英語史』 研究社,2016年.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2025-06-24 Tue

■ #5902. 『英語語源ハンドブック』『英語語源辞典』『はじめての英語史』が朝日サンヤツ広告に [notice][hee][kdee][kenkyusha][hel_education][helkatsu][review][hajimetenoeigoshi][dictionary]

一昨日の6月22日(日)の朝日新聞朝刊のサンヤツ広告にて,研究社から出版されている標題の3書籍が並んで登場しました.私自身が著者として直接関わっている『英語語源ハンドブック』(2025年)と『英語の「なぜ?」に答える はじめての英語史』(2016年)の2冊に加え,この2年間強力に推し続けてきた『英語語源辞典』(1997年)も合わせて,私にとっては「夢の共演」のサンヤツ広告となりました.感慨もひとしおです.家宝として額縁に飾りたいほどです.

この3冊のうち『英語語源辞典』と『英語語源ハンドブック』の2冊の関係については,先日の記事「#5897. 『英語語源辞典』と『英語語源ハンドブック』の関係」 ([2025-06-19-1]) で論じました.『辞典』を個々の単語の歴史を深く掘り下げる「縦の探求」の書とするならば,『ハンドブック』は語源の世界全体を広く見渡し,様々な話題のあいだの関連性を知る「横の探求」の書であると述べました.両者は競合するのではなく,むしろ相互補完的な関係にあり,両書を合わせることで英語語源学の探求が格段に豊かになる,というのがその趣旨でした.

では,そこに3冊目として拙著『はじめての英語史』(研究社,2016年)を加えると,どのような効果が現われるのでしょうか.結論から先にいえば,この3冊は英語史を探求するための基本的な「3点セット」になり得るのではないかと考えています.『辞典』と『ハンドブック』が主に単語・語彙の歴史に焦点を当てているのに対し,『はじめての英語史』は,それらの土台となる「英語史」そのものの考え方や全体像を提示する役割を担えるのではないかということです.

『辞典』や『ハンドブック』を読んでいて,例えばある単語の音変化の記述や,借用という現象そのものについて,より広い視点から理解を深めたいと感じることがあるかもしれません.個々の単語の語源(ミクロな視点)を真に味わうためには,英語がたどってきた歴史の大きな流れの理解(マクロな視点)が不可欠です.拙著『はじめての英語史』は,そのマクロな視点を提供することを目的として執筆した英語史入門書です(「#3636. 年度初めに拙著『英語の「なぜ?」に答える はじめての英語史』を紹介」 ([2019-04-11-1]) を参照).

また,『辞典』と『ハンドブック』がその性質上,どうしても単語・語彙という側面に光を当てざるを得ないのに対し,『はじめての英語史』は発音,綴字,文法,社会言語学的な背景など,より多角的なトピックを扱っています.「なぜ3単現に -s を付けるのか?」「なぜ不規則動詞があるのか?」「なぜアメリカ英語では r をそり舌で発音するのか?」といった疑問は,直接的には単語の語源の問題ではありませんが,単語が使用されるコンテクストを形作ってきた点では,語彙の観点からも重要な問いではあります.単語・語彙の歴史は,言語の歴史という大きな織物の1側面です.言語の歴史には,ほかにも音韻史,文法史,社会史などの諸側面があるのです.

読者の皆さんの知的好奇心の羅針盤として,この3冊を次のように位置づけてみてはいかがでしょうか.まず『ハンドブック』を手に取り,英語語源学のおもしろさに触れます.そこから,特定の単語の由来を深く掘り下げたくなったら『辞典』へ手を伸ばします.一方で,その単語が生まれ,使われてきた時代の文法,発音,社会的な状況など,より広い背景に関心が湧いたら,英語史への扉として『はじめての英語史』へ.このように,3冊を相互に参照しながら,英語史の豊かな世界へ足を踏み入れていただければと思います.

朝日新聞の広告で並び立つことになったこの3冊ですが,そこには確かに連携関係があります.ぜひこの機会に「3点セット」を書棚に揃えていただき,英語史,そして語源探求の立体的なおもしろさを味わっていただければ幸いです.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

・ 堀田 隆一 『英語の「なぜ?」に答えるはじめての英語史』 研究社,2016年.

2025-06-19 Thu

■ #5897. 『英語語源辞典』と『英語語源ハンドブック』の関係 [hee][kdee][kenkyusha][etymology][dictionary][lexicography][notice][review][terminology][kenkyusha]

昨日,共著者の一人として執筆に加わった『英語語源ハンドブック』が,研究社より刊行されました.長年 hellog で探求してきた英語史,とりわけ英単語の語源のおもしろさを,より多くの方に届けたいという思いが,関係者の方々の強力なイニシアチブのもとで,1冊の本として結実しました.

本書の射程をどこに置くかという議論のなかで,企画当初より常に念頭にあったのは,寺澤芳雄先生が編集主幹を務められた『英語語源辞典』(研究社)です.この辞典は,hellog でも繰り返し述べて推してきた通り,「日本の英語系出版史上の金字塔」です(「#5553. 寺澤芳雄(編集主幹)『英語語源辞典』(研究社,1997年)の新装版 --- 「いのほた言語学チャンネル」でも紹介しました」 ([2024-07-10-1]) を参照).この辞典は英単語の語源に関心をもつすべての学習者・研究者にとって必携のレファレンスであり,その学術的価値は計り知れません.

では,この偉大な『英語語源辞典』がすでに手に入るときに,なぜ新たに『英語語源ハンドブック』を企画したのでしょうか.それは,両者の役割が明確に異なるからです.『辞典』が個々の単語の歴史を深く掘り下げる「縦の探求」のためのツールだとすれば,『ハンドブック』は英語語源の世界全体を広く見渡し,英語史の観点から様々な話題のあいだの関連性を知る「横の探求」を促すためのツールといえます.

hellog や heldio では,語源学 (etymology) のおもしろさと難しさについてに語ってきました.断片的な証拠を集め,推理を重ねて単語の真相に迫っていく知的な興奮は,語源探求の醍醐味です.しかし,そのためには,いくつかの基本的な探求手法や思考フレームワークを知っておく必要があります.例えば,借用 (borrowing),文法化 (grammaticalisation),メトニミー (metonymy) などの現象・用語の理解は,語源を考える上で土台となる知識です.

『英語語源ハンドブック』は,この土台作りに貢献する本です.個々の単語の語源解説に終始するのではなく,これらの英語史・語源学の基本的な概念を,具体的な事例と結びつけながら平易に解説することを目指しています.これは,日々 hellog の記事や heldio の音声配信で実践しようと試みているアプローチ,すなわち,専門的な知見をいかに噛み砕き,その魅力を伝えるかという私の関心の方向にも完全に合致します.

一方で『英語語源辞典』は,そのようにして基本的な知識と見方を身につけた探求者が,個別の事例,すなわち個々の単語の語源に深く分け入っていく際に,最も信頼できるレファレンスとなります.『ハンドブック』で全体像をつかんだ後,自らの知的好奇心に導かれて『辞典』の項目を引けば,そこに記された情報の価値や記述の深さを,より実感をもって味わうことができるはずです.

このように,『ハンドブック』と『辞典』は,互いに競合するものではなく,むしろ相互に補完し合い,探求者を語源のより深い世界へと導くための理想的な連携関係にあります.『ハンドブック』をきっかけとして語源のおもしろさに目覚め,さらに『辞典』を相棒として本格的な探求の旅に出る --- そのように両書を活用していっていただければと思います.両書とも必携です!

私がこの2年ほど続けてきた『英語語源辞典』の推し活については,「#5856. 私の『英語語源辞典』推し活履歴 --- 2025年5月9日版」 ([2025-05-09-1]) およびそこからリンクを張った記事をお読みください.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

2025-04-24 Thu

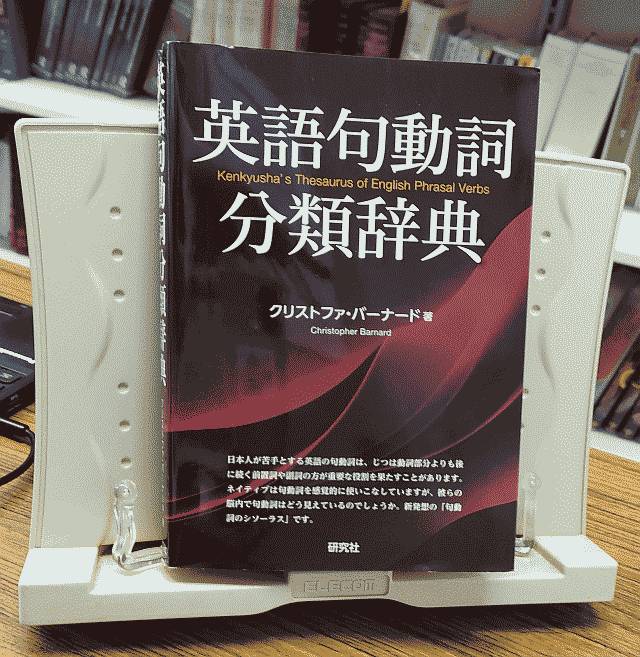

■ #5841. クリストファー・バーナード(著)『英語句動詞分類辞典』(研究社,2025年) [review][notice][dictionary][lexicography][kenkyusha][syntax][word_order][verb][adverb][preposition][particle][idiom]

目下話題のクリストファー・バーナード(著)『英語句動詞分類辞典』(研究社,2025年) (Kenkyusha's Thesaurus of English Phrasal Verbs) を入手し,パラパラ読んでいます.同著者による前著『英語句動詞文例辞典: 前置詞・副詞別分類』(研究者,2002年)に加筆修正が加えられた本です.句動詞 (phrasal_verb) の「辞典」ではあるのですが,豊富な例文を眺めつつ最初から読んでいける(ある意味では通読を想定している)句動詞学習書というべきものです.

前著をしっかり使っても読んでもいなかった私にとっては,辞典の狙いも構成も新しいことずくめで,文字通りに新鮮な体験を味わっています.適切にレビューするためには,ある程度使い込んで,この辞典の世界観を体得してからのほうがよいのではないかと思いつつも,まずは驚きを伝えておきたいと思った次第です.私の目線からの驚き項目を,思いつくままに箇条書きしてみます

・ 句動詞の分類の主軸を,動詞ではなく,(副詞・前置詞で表わされる)パーティクル (particle) に置いている.

・ 「接近・到着・訪問」「回帰・繰り返し」「分離・除去・孤立化」など33の「テーマ」が設けられている.比較的少数のテーマでまとめ上げることができるということ自体が驚きポイント.

・ 句動詞のとる統語パターンを,読み解きやすい記号で示すなど,情報の提示の仕方に並々ならぬこだわりがみられる.

・ 目次(テーマ別),パーティクル-タグ対照索引,パーティクル別英和対照索引,総索引など,辞典に複数の引き方が用意されている.

・ 豊富に挙げられている例文は,いずれも音読したくなるものばかり.

「まえがき」 (p. 5) の冒頭に「本辞典は句動詞辞典であるが,ユニークな原理・原則に基づいている.そのため,構造および資料の配列においてもユニークな辞典となっている」と述べられている通り,英語句動詞のために,そしてそのためだけにユニークに編まれた辞典というほかない.職人技の一冊.

・ バーナード,クリストファー 『英語句動詞分類辞典』 研究社,2025年.

2024-09-20 Fri

■ #5625. 朝カルシリーズ講座の第1回「英語語源辞典を楽しむ」をマインドマップ化してみました [asacul][mindmap][notice][kdee][etymology][hel_education][lexicology][vocabulary][lexicography][bibliography][dictionary][heldio][link]

今年度,朝日カルチャーセンター新宿教室にてシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」を月に一度のペースで開講しています.対面・オンラインのハイブリッド形式(見逃し配信あり)です.

次回第6回は9月28日(土)の17:30--19:00に「英語,ヴァイキングの言語と交わる」と題して開講します.古英語と古ノルド語の言語接触に注目します.

全12回のシリーズも半分ほど進んできました.このタイミングで,前半の各回をマインドマップで要約しておくのも有用かもしれないと思い立ち,markmap というウェブ上のツールを用いて,まずシリーズ初回「英語語源辞典を楽しむ」(2024年4月27日開講)のマインドマップを作ってみました(画像としてはこちらからどうぞ).

このシリーズ初回については hellog と heldio の過去回でも取り上げているので,そちらもご参照ください.

・ hellog 「#5453. 朝カル講座の新シリーズ「語源辞典でたどる英語史」が4月27日より始まります」 ([2024-04-01-1])

・ hellog 「#5481. 朝カル講座の新シリーズ「語源辞典でたどる英語史」の第1回が終了しました」 ([2024-04-29-1])

・ heldio 「#1058. 朝カル講座の新シリーズ「語源辞典でたどる英語史」が4月27日より月一で始まります」

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

2024-04-16 Tue

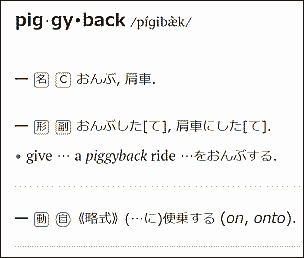

■ #5468. piggyback は「おんぶ」でもあり「肩車」でもある!? [lighthouse7][dictionary][sapir-whorf_hypothesis]

とあるきっかけで piggyback という英単語について調べ始めている.語源不詳ということで語源的に関心をもったからだ.

ところが,語源以前の問題がある.というのは,日本語でいうところの「おんぶ;肩車」に相当するようなのだが,まずもって「おんぶ」と「肩車」は日本語ではまったく異なる2つの姿勢ではないか,と疑念を抱かざるを得ないからだ.英語の piggyback とは何を指すのか,まずそこから迫らなければならない.

まず,先日「#5464. 『ライトハウス英和辞典 第7版』のオンライン版が公開」 ([2024-04-12-1]) で紹介した辞書の記述をみてみよう.語義が端的に「おんぶ,肩車」と併記されている.

続けて,学習者用英英辞書を覗いてみよう.OALD8 の "piggyback" の項より,関係する一部のみ抜き出す.これは「おんぶ」の定義と理解してよいだろうか.

a ride on sb's back, while he or she is walking

- Give me a piggyback, Daddy!

- a piggyback ride

-> pig・gy・back adverb

- to ride piggyback

次に CALD3 では明らかに「おんぶ」の意味である.実際,おんぶしている絵も描かれているので間違いない.

a ride on someone's back with your arms round their neck and your legs round their waist

I gave her a piggyback ride.

ところが,LDOCE5 では次のようにあり,これは「肩車」を指すようなのである.

if you give someone, especially a child, a piggyback, you carry them high on your shoulders, supporting them with your hands under their legs

---piggyback adverb

COBUILD English Dictionary も同じく「肩車」のことをいっているようである.しかし「高いおんぶ」と解せないこともない(だが,もしおんぶと肩車の中間の中途半端な高さを指すとなると,背負う側の負担が著しく大きいだろう).

If you give someone a piggyback, you carry them high on your back, supporting them under their knees.

* They give each other piggy-back rides.

はて,困った.孫に対して「おんぶならしてあげられるけれど肩車は無理」というおじいちゃんは,英語でなんと表現すれば良いのやら.サピア=ウォーフの仮説 (sapir-whorf_hypothesis),再び.

2024-04-12 Fri

■ #5464. 『ライトハウス英和辞典 第7版』のオンライン版が公開 [lighthouse7][dictionary][notice]

昨年秋に研究社より出版された『ライトハウス英和辞典 第7版』のオンライン版が先日公開となりました.冊子版(に含まれるパスワード)をお持ちの方は,研究社のウェブサイトの「ライトハウス英和辞典 オンライン版」よりアクセスできます.

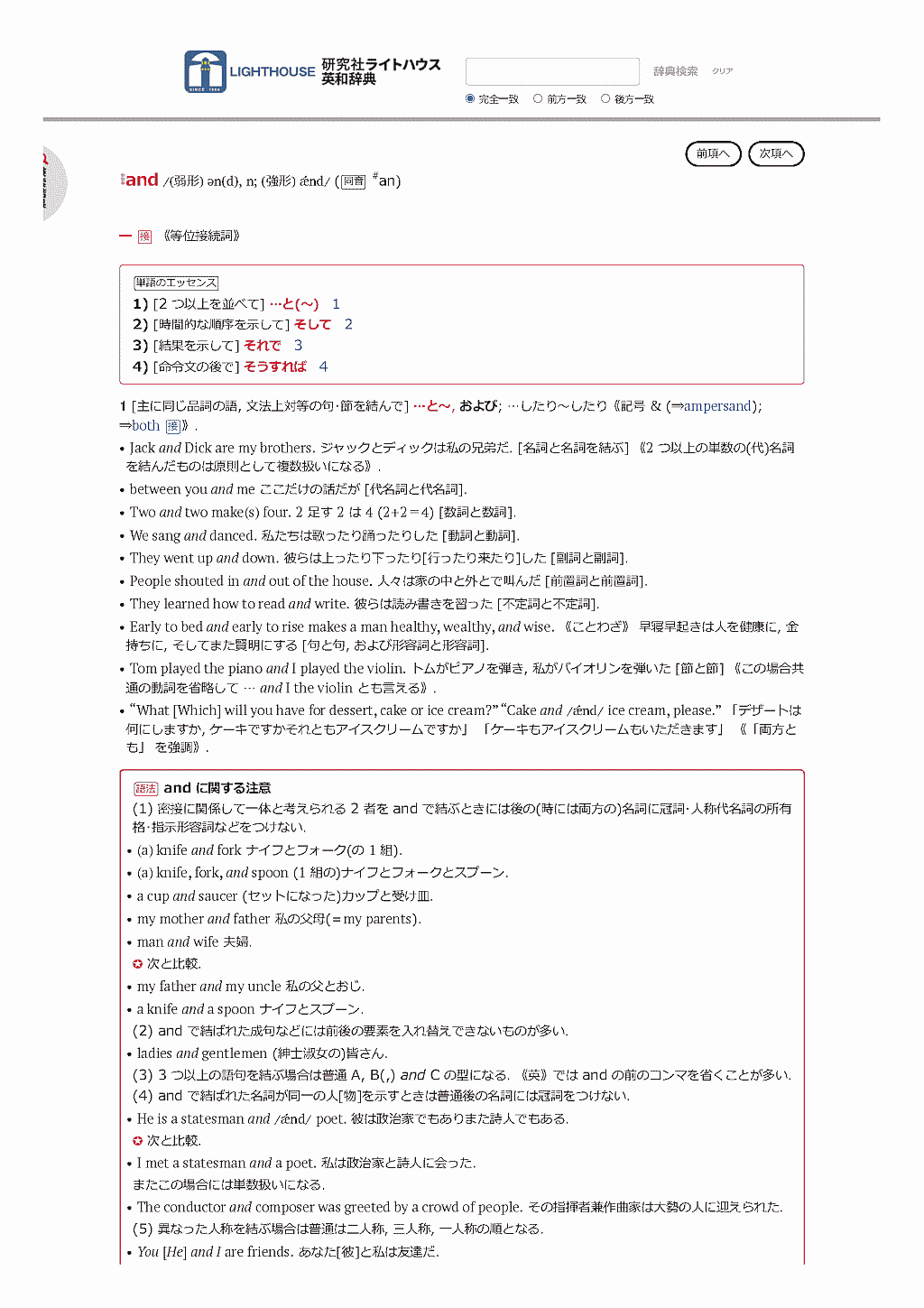

例えば and を検索すると,次のように冊子版と同じ紙面が表示されます. *

辞書を「引く」「調べる」だけではなく「読む」習慣をつけると,常に新たな発見があるので刺激的です.この4月から,辞書とお友達になりましょう!

『ライトハウス英和辞典 第7版』関連の記事として以下もご一読を.

・ 「#5438. 紙の辞書の魅力 --- 昨秋出版の『ライトハウス英和辞典 第7版』より」 ([2024-03-17-1])

・ 「#5442. 『ライトハウス英和辞典 第7版』の付録「つづり字と発音解説」」 ([2024-03-21-1])

・ 赤須 薫(編) 『ライトハウス英和辞典 第7版』 研究社,2023年.

2024-03-21 Thu

■ #5442. 『ライトハウス英和辞典 第7版』の付録「つづり字と発音解説」 [spelling][pronunciation][spelling_pronunciation_gap]lexicography][dictionary][lighthouse7][yod-dropping][vowel][diphthong][elt][phonetics]

「#5438. 紙の辞書の魅力 --- 昨秋出版の『ライトハウス英和辞典 第7版』より」 ([2024-03-17-1]) で紹介した,昨秋出版された老舗英和辞典の新版について再び取り上げます.

同辞書の巻末の付録が充実しています.付録コンテンツのトップを飾るのが「つづり字と発音解説」 (pp. 1666--77) です.英語の綴字と発音の乖離 (spelling_pronunciation_gap) の問題に関心のある向きは,ぜひ熟読してみると発見が多いと思います.

昨日の Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にて「#1025. blow - blew 「ブルー」 - blown」と題して,blew /bluː/ の綴字と発音の関係についてお話ししました.「ブリュー」の発音で覚えていた方もいるかもしれませんが,正しくは(yod-dropping が効いているので) blue と同じ「ブルー」の発音です.drew, flew, grew, slew, threw も同様で,/juː/ ではなく /uː/ の母音を示します.

では,『ライトハウス英和辞典 第7版』の「つづり字と発音解説」より,blew の発音問題にも関連する uː の項目 (p. 1668) を覗いてみましょう.

15 uː

日本語の「ウー」より唇を小さく丸めて前に突き出すようにして「ウー」と長めに発音する.

・規則的なつづり字

(ōō): boot /búːt/ 長靴,food /fúːd/ 食物

s, ch, j, l, r の後で

(ü): super /súːpɚ | -pə/ すばらしい,June /ʤúːn/ 6月,blue /blúː/ 青い,rule /rúːl/ 規則

ew (=ü): chew /ʧúː/ よくかむ,Jew /ʤúː/ ユダヤ人,blew /blúː/ blow の過去形,crew /krúː/ 乗組員

・注意すべきつづり字

(ui): suit /súːt/ (衣服の)ひとそろい,juice /ʤúːs/ 汁,fruit /frúːt/ 果物

ou (=ōō): group /grúːp/ 群れ,soup /súːp/ スープ

しっかり <ew> ≡ /uː/ の関係がカバーされているのが心強いですね.

・ 赤須 薫(編) 『ライトハウス英和辞典 第7版』 研究社,2023年.

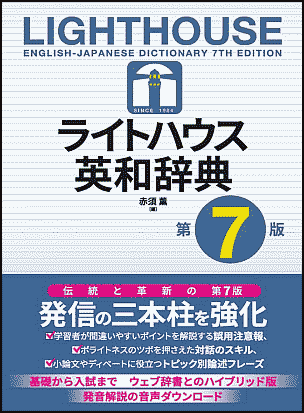

2024-03-17 Sun

■ #5438. 紙の辞書の魅力 --- 昨秋出版の『ライトハウス英和辞典 第7版』より [lexicography][dictionary][notice][lighthouse7]

昨年秋に研究社より『ライトハウス英和辞典 第7版』が出版されました.前身の『ユニオン英和辞典』が1972年に上梓されて以来,半世紀以上もの間,丁寧に改訂を重ねてきた老舗の学習者用英和辞典です.今回の第7版は紙媒体で出版されていますが,この春にはウェブ版も公開予定です.

第7版の「まえがき」では,編者の赤須薫先生(東洋大学)が「紙の辞書を使う意義」を解説しています (1--2) .ウェブ辞書が広く利用できる現在,紙の辞書を使う意義は何なのでしょうか.

それは,紙の辞書のアナログさには実にいろいろな付加価値が伴うからです.論より証拠,『ライトハウス英和辞典』を実際に手に取ってみてください.まずいろいろな意味で「見やすい」のです.全体を一気に見渡すこと,つまり俯瞰ができます.どの語がどれほどの情報を持っているのかが一瞬でわかります.色がついていて,どの情報に注目すべきか,すぐにわかるように設計されています.特に「基本語」です.誰でも知っている一見易しい語,例えば and, can, in, make, that など,実はいろいろな意味と用法があるため本当は一番難しいのです.そのため,記載されている情報の量が多いのですが,紙の辞書はその全体像を一気に捉えることができます.人間の目はよくできていて,必要に応じてズーム・イン,ズーム・アウトしてくれるのです.そして「読みやすい」活字を使って,解説をわかりやすくしてあります.また,楽しい「道草」もできます.ある単語を引こうとしていると,つい思いがけない情報に出会うことがあり,そこで思わぬ発見をしたりするのです.紙の辞書は手で引きますので,ページをめくる感覚,紙のにおい・インクのにおいといったものも伴います.また,自由に書き込んだり,マーカーを引いたり,色をつけたりすることもできます.この五感に訴えてくる感覚は紙の辞書ならではのもので,体で覚えることにつながります.これがのちのちの記憶の下支えにもなるのです.

上記の「紙の辞書を使う意義」には,私も賛同します.基本語の使い方の難しさについても同意します.

皆さんも,紙の辞書で基本語の記述を読み解く習慣をつけてみませんか?

・ 赤須 薫(編) 『ライトハウス英和辞典 第7版』 研究社,2023年.

2024-02-26 Mon

■ #5418. A Dictionary of Japanese Loanwords の前書きを読んでみよう [review][loan_word][japanese][lexicography][lexicology][dictionary][inohota][notice][oed]

昨日,「いのほたチャンネル」(旧「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」)の最新動画が公開されました.「最初の日本語由来の英語は?いまや hikikomori や enjo kosai も!---外来語の諸相-「ナイター」「柿」【井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル 第209回】」です.英語に入った日本語単語の歴史を概説しています.馴染み深い日本語が多く出てくるので,入りやすい話題かと思いますが,れっきとした英語史の話題です.

動画内では典拠として OED のほか,A Dictionary of Japanese Loanwords というおもしろい辞書を用いており,紹介もしています.この辞書については,最近の hellog でも「#5410. A Dictionary of Japanese Loanwords --- 英語に入った日本語単語の辞書」 ([2024-02-18-1]) にて取り上げていますので,そちらもご一読ください.

同辞書の冒頭の説明書きを読んでみましょう (ix--x) .

A Dictionary of Japanese Loanwords is a lexical index of terms borrowed from the Japanese language that are listed in standard English dictionaries and in publications that analyze new words. Therefore, this dictionary covers both the loanwords that have withstood the test of time and those whose test has just started.

American standard dictionaries keep records of borrowings from the Japanese language; most of them, however, do not furnish quotations. A Dictionary of Japanese Loanwords adds a special contribution by providing illustrative quotations from many entries. These quotations were collected from books, newspapers, magazines, advertisements, and databases, all of which were published or distributed in the United States between 1964 and 1995. They give details about the entry, demonstrate how it is used in a natural context, and indicate the degree of its assimilation into American English.

Recent studies report that Japanese is the second most productive source of new loanwords to English, which indicates that the English-speaking world is paying attention to Japan more closely than ever before. The entries and illustrative quotations present the aspects of Japan that Americans have been exposed to and have adopted. Karaoke, for example, first appeared in English in 1979, when English-speaking societies observed and read about a karaoke fever in Japan. Today, Americans find themselves enjoying karaoke. Karaoke showcase, a weekly television talent contest, appeared on 120 U.S. stations in June 1992. A phenomenon like this is shown in this book in the form of lexical entries.

The impact that Japan has made on America covers all aspects of life: aesthetics, architecture, arts and crafts, astronomy, biology, botany, business management, clothing, economics, education, electronics, fine art, food and food technology, medicine, oceanography, pathology, philosophy, physics, politics, religion, sports, technology, trade, weaponry, zoology, and so on. Some entries are not accompanied by a quotation; nevertheless, when dictionaries record words they indicate that these words are somehow linked to people's everyday lives. A Dictionary of Japanese Loanwords is also meant to be fun to read. I hope that it will provide the meaning for Japanese words the reader has come across on many occasions, and that it will be an occasion for happy browsing.

この辞書の魅力は,何よりも引用文が豊富なところ.まさに "happy browsing" に最適な「読める辞書」です.

・ Toshie M. Evans, ed. A Dictionary of Japanese Loanwords. Westport, Conn.: Greenwood, 1997.

2024-02-23 Fri

■ #5415. 語彙記載項 (lexical entry) には何が記載されているか? [lexicon][lexicography][lexicology][semantics][dictionary][orthography][etymology]

私たちが普段使う英語辞書や日本語辞書などでは,見出し語のもとにどのような情報が記載されているだろうか.見出し語それ自体は,アルファベット順あるいは五十音順に並べられた上で,各語が正書法に則った文字列で掲げられているのが普通だろう.その後に発音(分節音や超分節音)の情報が記載されていることが多い.その後,品詞や各種の文法情報が示され,語義・定義が1つ以上列挙されるのが典型である.エントリーの末尾には,語法,派生語・関連語,語源,その他の注などが付されている辞書もあるだろう.個別の辞書 (dictionary) ごとに,詳細は異なるだろうが,おおよそこのようなレイアウトである.

では,私たち言語話者の頭の中にある辞書 (lexicon) は,どのように整理されており,各語の項目,すなわち語彙記載項 (lexical entry) にはどんな情報が「記載」されているのだろうか.これは,語彙論や意味論の理論的な問題である.

まず,語彙項目の並びがアルファベット順や五十音順ではないだろうことは直感される.また,文字を読み書きできない修学前の子供たちの頭の中の語彙記載項目には,正書法の情報は入っていないだろう.さらに(私などのように)特別に語源に関心のある話者でない限り,頭の中の語彙記載項に「語順欄」のような通時的なコーナーが設定されているとは考えにくい.

しかし,発音,品詞や各種の文法情報,語義については,紙の辞書 (dictionary) とは異なる形かとは予想されるが,何らかのフォーマットで頭の中の辞書にも「記載」されていると考えられる.では,具体的にどんなフォーマットなのだろうか.

これは語彙論や意味論の分野の理論的問題であり.これぞという定説や決定版が提案されているわけではない.直接頭の中を覗いてみるわけにはいかないからだ.ただし,大雑把な合意があることも確かだ.英語の単語で考える限り,例えば,Bauer (192--93) は,Lyons を参照し,他のいくつかの先行研究にも目配りしつつ,次の4項目を挙げている.

(i) stem(s)

(ii) inflectional class

(iii) syntactic properties

(iv) semantic specification(s)

(i) は stem(s) (語幹)とあるが,言わんとしていることは音韻論(分節音・超分節音)の情報のことである.(ii) は形態論的情報,(iii) は統語論的情報,(iv) は意味論的情報である.最後の項目は,多義の場合には「複数行」にわたるだろう.

理論言語学の見地からは,ここに正書法欄や語源欄の入る余地はないのだろう.認めざるを得ないが,文字と語源を愛でる歴史言語学者にとって,ちょっと寂しいところではある.

・ Bauer, Laurie. English Word-Formation. Cambridge: CUP, 1983.

・ Lyons, John. Semantics. Cambridge: CUP, 1977.

2024-02-18 Sun

■ #5410. A Dictionary of Japanese Loanwords --- 英語に入った日本語単語の辞書 [review][loan_word][japanese][lexicography][lexicology][false_friend][semantic_change][oed][dictionary]

眺めているだけでおもしろい,決して飽きない辞書の紹介です.Toshie M. Evans 氏により編集された,英語に入った日本語単語を収録する辞書 A Dictionary of Japanese Loanwords です.1997年に出版されています.この hellog でも「#142. 英語に借用された日本語の分布」 ([2009-09-16-1]) で参照した通りですが,820語の日本語由来の「英単語」がエントリーされています.単に見出し語が列挙されているだけでなく,多くの語には,1964年から1995年の間にアメリカで出版された資料から取られた例文が付されており,たいへん貴重です.

雰囲気を知っていただくために「火鉢」こと hibachi のエントリーを覗いてみましょう.

hibachi [hibɑːtʃi] n. pl. -chi or s, 1. a brazier used indoors for burning charcoal as a source of heat.

In an old-style shop, the selling activity took place in a front room on a tatami (straw mat) platform about one foot above the ground level. Customers removed their shoes, warmed themselves by sitting on the floor next to a hibachi (earthen container with glowing embers) and were served tea and sweets. (Places, Summer 1992, p. 81)

2. a portable brazier with a grill, used for outdoor cooking.

Double stamped steel hibachi, lightweight & portable. Goes with you to the backyard or even the beach for tasty cookouts? (Los Angeles Times, Jul. 7, 1985, Part I, p. 13, advertisement)

[< hibachi < hi fire + bachi < hachi pot] 1874: hebachi 1863 (OED)

語義1は日本の「火鉢」そのものなのですが,語義2の「バーベキューコンロ」にはたまげてしまいますね.この語とその意味変化については「#4386. 「火鉢」と hibachi, 「先輩」と senpai」 ([2021-04-30-1]) でも扱っているので,ご参照ください.

日本語から英語に入った借用語に関心のある方は,ぜひ以下の記事もどうぞ.

・ 「#126. 7言語による英語への影響の比較」 ([2009-08-31-1])

・ 「#45. 英語語彙にまつわる数値」 ([2009-06-12-1])

・ 「#2165. 20世紀後半の借用語ソース」 ([2015-04-01-1])

・ 「#3872. 英語に借用された主な日本語の借用年代」 ([2019-12-03-1])

・ 「#4140. 英語に借用された日本語の「いつ」と「どのくらい」」 ([2020-08-27-1])

・ 「#5055. 英語史における言語接触 --- 厳選8点(+3点)」 ([2023-02-28-1])

・ 「#5147. 「ゆる言語学ラジオ」出演第3回 --- 『ジーニアス英和辞典』第6版を読む回で触れられた諸々の話題」 ([2023-05-31-1])

・ Toshie M. Evans, ed. A Dictionary of Japanese Loanwords. Westport, Conn.: Greenwood, 1997.

2023-09-22 Fri

■ #5261. 研究社会議室での3回にわたる『英語語源辞典』をめぐるインタビューが完結 [voicy][heldio][dictionary][kenkyusha][notice][kdee]

この2ヶ月間ほど,ひょんなきっかけから,寺澤芳雄(編集主幹)『英語語源辞典』(研究社,1997年)の推し活を強力に進めてきました.この推し活においてとりわけ重要な契機となったのが,研究社会議室でのインタビューです.インタビューの様子を音声収録したものを,3週間,3回にわたって Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」 で配信してきました.一昨日第3弾が公開され,シリーズ完結となりました.

・ 「#828. 『英語語源辞典』(研究社,1997年)ってスゴい --- 研究社会議室での対談 (1)」

・ 「#834. 『英語語源辞典』(研究社,1997年)ってスゴい --- 研究社会議室での対談 (2)」

・ 「#842. 『英語語源辞典』(研究社,1997年)ってスゴい --- 研究社会議室での対談 (3)」

『英語語源辞典』の魅力,そして研究社における辞書作りの伝統と「匠の技」について,たっぷりインタビューで伺いました.私にとってもたいへんに勉強になる社会科見学でした.リスナーの皆さんにも,縁の下の力持ちである辞書作りに携わる方々の地道な仕事振り,職人技,矜持のほどが伝わったのではないでしょうか.私自身も,これから辞書を一枚一枚繰るたびに「ありがたやぁ」と唱えてしまいそうです.深く感謝しつつ今日も辞書を引き続けます!

今回のインタビューに応じていただきました小酒井英一郎さん(元研究社印刷社長),星野龍さん(研究社編集部長),中川京子さん(研究社編集部課長)には,改めてこの場を借りて感謝致します.また,対談のアレンジをしていただいた研究社の関係の方々にも御礼申し上げます.ありがとうございました.(他の辞書の話題,さらに辞書作り一般の話題について,もっと伺いたいくらいですので,またよろしくお願いいたします!)

今回のインタビューに先立つ『英語語源辞典』の推し活につきましては,「#5210. 世界最強の英語語源辞典 --- 寺澤芳雄(編集主幹)『英語語源辞典』(研究社,1997年)」 ([2023-08-02-1]) をご参照ください.

今後も『英語語源辞典』の推し活を続けます.Voicy heldio などで何か企画を考えたいと思っています.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』 研究社,1997年.

2023-08-07 Mon

■ #5215. 句動詞から品詞転換した(ようにみえる)名詞・形容詞の一覧 [dictionary][lexicography][phrasal_verb][conversion][punctuation][hyphen][gerund][voicy][heldio]

「#5213. 句動詞の品詞転換と ODPV」 ([2023-08-05-1]),「#5214. 句動詞の品詞転換と ODPV (2)」 ([2023-08-06-1]) を受けて,Oxford Dictionary of Phrasal Verbs (= ODPV) の巻末 (514--17) に挙げられている表記の語の一覧を再現する.数えてみると372件あった.ただし,これも氷山の一角なのだろうと思う.

関連して今朝の Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」で,この話題と間接的に関わる「#798. outbreak か breakout か --- 動詞と不変化詞の位置をめぐる問題」を配信したので,お聴きいただければ.

以下の一覧に挙がっているほぼすべての語が「動詞+不変化詞」の語形成となっているが,uplift と upturn のみが「不変化詞+動詞」となっている.この2語は各々 a1845, 1868 が初出となっており,歴史的にいえば「不変化詞+動詞」の語形成として遅めの造語ということになる.

back-up

balls-up

bawling-out

beating-up

blackout/black-out

blast-off

blowout

blowout (main entry)

blowing-up

blow-up

botch-up

(a) breakaway (group)

(a) break-away (state)

break-back

breakdown

break-in

break-out

breakthrough

break-up

brew-up

brush(-)down

brush-off

build-up

bust-up

bust-up (main entry)

call(ing)-up

carry-on

carryings-on

carve-up

castaway

cast-off

cave-in

change-down

change-over

change-up

check-in

check-out

check-over

check-through

check-up

clamp-down

clawback

clean-out

clean-up

clear-up

climb-down

clip-on (ear-rings)

clock-in (time)

clock-off (time)

clock-on (time)

clock-out (time)

close-down

cock-up

come-back

come-back (main entry)

come-down (main entry)

come-hither (look) (main entry)

come-on

cop-out

count-down

cover-up

crack-down

crack-up

crossing(s)-out

cut-away

cut-back

cut-off

cut-out

die-back

dig-in

doss-down

downpour

drawback (main entry)

dressing-down

drive-in (main entry)

drop-out

drying-up

fade-out

falling-off

fall-out (main entry)

feedback

fight-back

fill-up

fit-up

flare-up

flashback (main entry)

flick(-)through

flip(-)through

flyover (main entry)

flypast

follow-on

follow-through

follow-up

foul-up

frame-up

freak-out

freeze-off

freeze-up

freshen-up

fuck-up

gadabout

getaway (main entry)

get-together

get-up

give-away

glance-over/through

(the) go-ahead (to do sth)

(a) go-ahead (organization)

go-between (main entry)

go-by (main entry)

goings-on (main entry)

going-over (main entry)

hand-me-down(s)

hand-off

hand-out

hand-over

hang-out

hangover/hung over (main entry)

hang-up/hung up (main entry)

hideaway

hold-up, holdup

hook-up/hooked up (main entry)

hose down

hush-up

jump-off

kick-back

kick-off

kip-down

knockabout (main entry)

knock-down, knockdown (price)

knock-down, knockdown (furniture)

knock-on

knock-on effect (main entry)

knock-out

knock-up

lace-up(s)

layabout (main entry)

laybay (main entry)

lay-off

lay-out

lead-in

lead-off

leaf-through

leaseback

left-over(s)

let-down

let-out

let-up

lie-down

lie-in

lift-off

lift-up

limber-up

line-out (main entry)

line-up

listen-in

(a) live-in (maid)

(a) living-out (allowance)

lock-out

lock-up (main entry)

(a) look about/around/round

look-in (main entry)

looker(s)-on

look-out

(be sb's) look-out (main entry)

look-over

(a) look round

look-through

make-up

makeshift(s)

march-past

mark-down

mark-up

marry-up

meltdown (main entry)

mess-up

mix-up

mock-up (main entry)

(a) mop-up (operation)

muck-up

(a) nose(-)about/around/round

offprint

onlooker(s)

outbreak

outcast

outlay

output

overspill

passer(s)-by

paste-up

pay-off, payoff

peel-off

phone-in

pick-me-up

pick-up

pick-up (truck) (main entry)

pile-up

pile-up (main entry)

pin-up (main entry)

play-back

play-off

(a) poke(-)about/around

(a) pop-up (book)

(a) potter(-)about/around

print-off

print-out

pull-in

(a) pull-out (section)

pull-up

punch-up

push-off

pushover (main entry)

put-down

(a) put-down (point)

(a) put-up (bed)

quickening-up

(a) rake(-)about/around/round

rake-off

rake(-)round

rave-up

read-through

read-through (main entry)

riffle(-)through

rig-out

rinse-out

rip-off

roll-on/roll-off (main entry)

roll-up (main entry)

round-up

rub-down

rub-up

runabout (main entry)

run-around (main entry)

runaway (children)

runaway (main entry)

(a) runaway (marriage)

(a) runaway (victory)

run-down

run-down (main entry)

run-in (with) (main entry)

run-off

run-through

run-up

(a) scout-about/around

(a) see-through (blouse etc)

seize-up

sell-off

sell-out

sell-out/sold-out (main entry)

send-off (main entry)

send-up

setback

set-to

set-up

setback

set-to

set-up

set-up (main entry)

shake-down

shake-out

shake-up

share-out

shoot-out

(a) shop around

show-down (main entry)

show-off

shut-down

sit-down

sit-down (demonstration/strike) (main entry)

sit-in

skim-through

sleep-in

(a) sleep-in (nanny)

slip-up

smash-up

snarl-up

snoop(-)about/around/round

speed-up

spin-off (main entry)

splash-down

(a) spring-back (binder)

stack-up

stake-out

standby

stand-in

stand-off (main entry)

stand-to

stand-up comedian/comic (main entry)

start-up (capital)

step-up

(a) stick-on (label)

stick-up

stitch-up

stop-over

stowaway

strip-down

summing-up

sun-up

swab(-)out

sweep-out

sweep-up

swill-out

swing-round

switch-over

tailback

take-away

take-home (pay)

take-off

take-out

take-up

talk-in (main entry)

talk-through

teach-in (main entry)

tearaway (main entry)

tee off (main entry)

telling(s)-off

(a) through-away (can)

(a) throw-away (remark)

throw-back

throw-back (main entry)

throw-in

throw-out

(a) thumb(-)through

ticking(s)-off

tick-over

tidy-up

tie-up/tied up (main entry)

tip-off

(a) tip-up (seat)

top-up

toss-up

touch-down

trade-in

trade-off

try-on

try-out

turnabout

turn-around

turndown

turn-off

turn-on

turn-out

turn-over

turn-over (main entry)

turn-round

turn-up(s) (main entry)

turn-up for the books (main entry)

upturn

uplift

(a) wake-up (call)

walkabout (main entry)

walk on (main entry)

(a) walk-on (part)

walk-out

walk-over

walk-through

warm-up

wash-down

wash-out

wash-out (main entry)

watch-out

weigh-in

whip-round (main entry)

wind-up

wipe-down

wipe-over

work-in (main entry)

work-out (main entry)

write-in (main entry)

write-off

write-up

(a) zip-up (jacket)

・ Cowie, A. P. and R Mackin, comps. Oxford Dictionary of Phrasal Verbs. Oxford: OUP, 1993.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow