2025-11-29 Sat

■ #6060. Lady Thorn Rhododendron Dell --- ダニーデン郊外 Port Chalmers のツヅジ庭園より [dunedin][helwa][greek][combining_form][etymology]

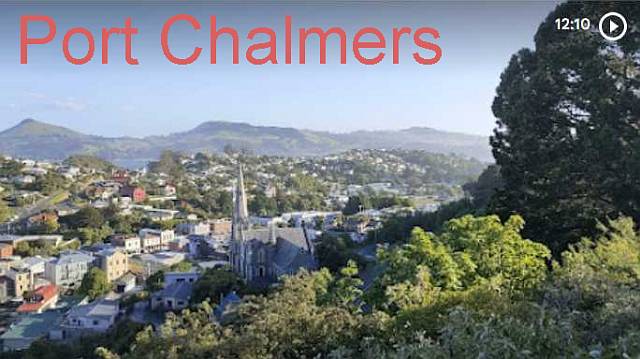

一昨日,Dunedin の郊外の Port Chalmers という港の村へ遠足に出かけてきました.かつては Dunedin の外港としておおいに栄えたようですが,今ではこぢんまりとした可愛らしい小村です.高台には元 Port Chalmers 市長夫人の Lady Thorn が作ったツヅジ庭園があり,村の憩いの場となっています.Lady Thorn Rhododendron Dell という舌を噛みそうな名前の庭園です.上掲は入り口の門の前の写真です.門に掲げられた記念碑の文章を掲載します.

THIS RHODODENDRON DELL

WAS ESTABLISHED IN 1990 IN RECOGNITION OF

LADY THORN'S COMMITMENT AND SERVICE

TO THE PORT CHALMERS DISTRICT.

LADY THORN, WIFE OF SIR JOHN SAMUEL THORN,

THE MAYOR OF PORT CHALMERS FROM

1956 TO 1989, GAVE OF HER TIME AND TALENTS

IN MANY COMMUNITY ORGANISATIONS

IN THE PORT CHALMERS DISTRICT.

"A LADY WHO GAVE SO MUCH TO SO MANY"

THIS PLAQUE WAS ERECTED BY

THE PORT CHALMERS AND DISTRICTS LIONS CLUB.

美しい庭園の呼び物は「ツツジ,シャクナゲ」.英語では rhododendron とギリシア語系のおどろおどろしい4音節語です.azalea も「ツツジ」と訳されますが,これは「オランダツヅジ」のことで,Rhododendron 属の下位区分に入ります.

ギリシア語で rhodó- は「バラ」を意味し,英語の連結形 (combining_form) としては「バラ色;赤」を意味します.dendron は「樹木」を意味します.それぞれ日常英単語の rose, tree ともおそらく語源的関係があり,要するに rose tree を学名らしくギリシア語で表現したものが rhododendron ということです.

この庭園は高台にあり,Port Chalmers の村が一望できるロケーションということで,12分ほどの Port Chalmers の紹介動画を作ってみました.Voicy のプレミアムリスナー限定配信の helwa で公開しています.一昨日の helwa 配信回「【英語史の輪 #0373】マルチ配信,大阪トークイベント,電子書籍化」よりご覧ください.

2025-09-29 Mon

■ #5999. crocodile の英語史 --- 『シップリー英語語源辞典』の意外な洞察 [voicy][heldio][spelling][metathesis][etymological_respelling][folk_etymology][animal][greek]

crocodile の語形や綴字を巡る問題 --- ワニワニパニック --- は,heldio/helwa コアリスナーの lacolaco さんが火をつけた難問である.関連する一連の話題は,以下から追うことができる.

・ lacolaco さんの「英語語源辞典通読ノート C (crew-crocodile)(2025年7月27日)

・ lacolaco さんの「【helwaコンテンツ2025】 crocodileの語形・音変化についての調査~ワニワニパニック~」(2025年8月21日)

・ hellog 「#5948. crocodile の英語史 --- lacolaco さんからのインスピレーション」 ([2025-08-09-1])

・ hellog 「#5951. crocodile の英語史 --- OED で語源と綴字を確認する」 ([2025-08-12-1])

・ hellog 「#5952. crocodile の英語史 --- MED で綴字を確認する」 ([2025-08-13-1])

・ heldio 「#1527. crocodile の怪 --- lacolaco さんと語源学を語る(プチ英語史ライヴ from 横浜)(2025年8月4日)

・ heldio 「#1583. alligator でワニワニパニック --- khelf 寺澤志帆さんと語る」(2025年9月29日)

とりわけ crocodile の異形として cocodril という語形・綴字があったことが気になっていた.そんなときに,先日『シップリー英語語源辞典』でふと crocodile を引いてみたところ,cocodril の謎に対するヒントとなる記述を見つけた.今回は,それを引用して,示唆だけ与えておきたい.

crocodile [krάkədàil] クロコダイル,ワニ,ワニ皮

この語はギリシア語 krokodeilos (ワニ:〔原義〕砂礫の虫,トカゲ)が語源である.このギリシア語は,ヘロドトス (Herodotus, 484?--425?B.C.) 以来,ナイル川に棲む巨大な爬虫類に使われるようになった.彼の Historiae:『歴史』 (II, 69) には,自国の石垣の間にいるトカゲに似ているところからイオニア人がそう名づけた,とある.crocodile にはいろいろな綴りがあり,その一つ cockadrill は,ワニの点滴とされたコカトリス (cockatrice) と混同されたこともある.

ところで,ワニは生き残ったが,コカトリスは中世の博物誌が衰退するととtもに死に絶えた.cockatrice は,ギリシア語 ikhnos (歩み,足跡)から動詞 ikhneuein (追跡する,足跡を追う)を経て成立した ikhneumon (エジプトマングース --- ichneumon 〔エジプトマングース〕として英語に借入 ---)の訳語としてのラテン語 calcatrix が語源であり,原義は「狩猟者」「追跡者」であった.この動物は砂の中のワニの卵を探し出して食べるとエジプト人に信じられていた.ラテン語 calcatrix は calx, calc- (踵)から派生した動詞 calcare (追跡する)からの造語である〔中略〕.《プリニウス (Gaius Pliny, 23--79) の『博物誌』 (VIII, 37) では,ワニが気持ち良く口を開けて寝ている間にコカトリスはのどから腹に飛び込み,内臓をかみ裂くとある.》

また,コカトリスはナイルチドリ (trochilus) と混同された.こちらの語源は trekhein (走る)から派生したギリシア語 trokhilos (小型シギ類)がラテン語化した言葉で,原義は「素早く走り回るもの」である〔中略〕.crocodile bird (ワニチドリ)とも呼ばれるこの鳥には,ワニの歯の間の肉片や食べ物のかすを突くという言い伝えがある.コカトリス (cockatrice) は想像上では鳥,獣,そして最後には爬虫類とされ,ミズヘビとして描かれる際には,英語の cock (ニワトリ)との類推からニワトリの卵から生まれた怪物バシリスク (basilisk) 〔中略〕と同じと見なされた.これはニワトリのとさかと体に,ヘビの尾を持ち,吐く息やひとにらみで人を殺すとされた.

ひとにらみで殺すというバシリスク (basilisk) は,比喩表現では,女性,特に浮気な女性に使われ,このことから cockatrice にも同じく比喩表現が生まれた.例えば,イギリスの劇作家デッカー (Thomas Dekker, 1572?--1632) の The Guls Hornebooke:『しゃれ者の入門書』(1609年)における一章「劇場における当世風紳士の振る舞い方」に,「(負債を取り立てる)執行吏を避けるためにも,朝早く妖婦 (cockatrice) を船で返すためにも」いっそう便利な水辺の家がお勧め,とある.かくして,この生き物を水に返したことになるが,等の女性はそら涙 (crocodile tears:ワニの涙)を流すだろう.女の「そら涙」にほだされると,「餌食」になってしまうこともある.

見せかけの悲しみを表す crocodile tears は,ワニが餌食を誘き寄せるために悲しげに呻くとか,餌食を飲み込みながら涙を流すと考えられたところから生まれた表現である.

今回登場したのは伝説の動物 cockatrice (コカトリス)だ.ヘビとニワトリが合体した動物とも,にらんだり息を吐きかけて人を殺すヘビとも言われる.これが cocodril の語形・綴字に関係しているというのは,ありそうな話しだ.

・ ジョーゼフ T. シップリー 著,梅田 修・眞方 忠道・穴吹 章子 訳 『シップリー英語語源辞典』 大修館,2009年.

2025-08-14 Thu

■ #5953. ギリシア語 ei の英語への取り込まれ方 [digraph][vowel][diphthong][greek][latin][loan_word][borrowing]

連日 crocodile の語形・綴字について調べているが,その過程で表記の問題に関心をもった.ギリシア語の κροκόδειλος の第3音節にみえる ει の2重字 (digraph) が,ラテン語に取り込まれる際には crocodīlus のように1つの母音字で翻字されている.現代英語の綴字でも,確かに crocodile と i の1文字のみの表記だ.

調べてみると,ギリシア単語が間接的あるいは直接的に英語に取り込まれる際には,いくつかのパターンがあるという.小さな問題ではあるが,Upward and Davidson (220--21) によれば,英語の綴字に関して緩い傾向(および恣意的な振る舞い)がみられる.

Gr EI transliterated as E or I

Although a digraph, Gr EI perhaps represented a simple vowel sound rather than a diphthong, and was liable to misspelling in classical Gr as just iota or eta.

Latin transliterated Gr EI as either E or I, not as EI. Direct transliteration from Gr to Eng giving EI, as in eirenic, kaleidoscope, pleistocene, seismic, protein, Pleiades typically date from the 19th or 20th centuries, and have therefore not come via Lat. The contrast between such modern transliterations and the older Lat-derived ones is seen in pairs such as apodeictic/apodictic 'demonstrably true' (< Latin apodicticus < Gr apodeiktikos), cheiropractic/chiropractic, Eirene/Irene.

Lat gave Eng an arbitrary spelling variation by tending to transliterate Gr EI as E before a vowel and as I before a consonant: thus panacea, truchea (< Gr panakeia, tracheia) but icon, idol, lichen (< Gr eikōn, eidōlon, leichēn), and similarly with crocodile, dinosaur, empirical, idyll, pirate. Note, however, angiosperm (< Gr aggeion) with I before O, and hygiene (< Gr hugieinē) with E before N preventing a repetition of I in *hygiine.

Underlying the Y of therapy, idolatry is Gr -EIA (Gr latreia 'worship', therapeia) whereas Gr -IA underlies the Y of theory, history (< Gr theōria, historia).

さほど単純な傾向でもないと分かるが,時と場合によって,ギリシア語からの直接借用なのかラテン語を経由しての間接借用なのかが示唆されることがあるというのは興味深い.「#3373. 「示準語彙」」 ([2018-07-22-1]) の話題を想起させる.

・ Upward, Christopher and George Davidson. The History of English Spelling. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011.

2025-08-12 Tue

■ #5951. crocodile の英語史 --- OED で語源と綴字を確認する [spelling][etymological_respelling][french][latin][greek][italian][spanish][loan_word][borrowing][metathesis][me][animal][oed]

「#5948. crocodile の英語史 --- lacolaco さんからのインスピレーション」 ([2025-08-09-1]) に続き,crocodile の語形と綴字の問題に注目する.まず OED を引いて crocodile (n.)の語源欄をのぞいてみる.

Middle English cocodrille, cokadrill, etc. < Old French cocodrille (13--17th cent.) = Provençal cocodrilh, Spanish cocodrilo, Italian coccodrillo, medieval Latin cocodrillus, corruption of Latin crocodīlus (also corcodilus), < Greek κροκόδειλος, found from Herodotus downward. The original form after Greek and Latin was restored in most of the modern languages in the 16--17th cent.: French crocodile (in Paré), Italian crocodillo (in Florio), Spanish crocodilo (in Percival).

古典期のギリシア語やラテン語においては crocodīlus 系の語形だったが,中世ラテン語において語形が崩れて cocodrillus 系となり,これがロマンス諸語においても定着し,中英語へもフランス語を経由してこの系列の語形で入ってきた.ところが,これらの近代諸言語の大半において,16--17世紀の語源的綴字 (etymological_respelling) の慣習により,crocodile 系へ回帰した.というのがおおまかな流れである.

英単語としての crocodile の出現は,直接にはフランス語 cocodrille を中英語期に借用したときに遡る.OED の初例は1300年頃となっている.中英語期からの4例を示そう.

c1300 What best is the cokadrille. (Kyng Alisaunder 6597)

1382 A cokedril..that is a beest of foure feete, hauynge the nether cheke lap vnmeuable, and meuynge the ouere. (Bible (Wycliffite, early version) Leviticus xi. 29)

c1400 In that contre..ben gret plentee of Cokadrilles..Theise Serpentes slen men, and thei eten hem wepynge. (Mandeville's Travels (1839) xxviii. 288)

1483 The cockadrylle is so stronge and so grete a serpent. (W. Caxton, translation of Caton E viii b)

その後,16世紀後半以降からの例では,すべて crocodile 系列の綴字が用いられている

2025-08-08 Fri

■ #5947. 日本語において接続詞とは? (3) --- 語形成 [japanese][conjunction][terminology][word_formation][morphology][etymology][greek][pos][adverb]

一昨日,昨日と,日本語の接続詞 (subjunctive) について『日本語文法大辞典』を参照してきた.今回は,同文献より日本語の接続詞の語形成について概観する (387--88) .

接続詞を語構成的に見ると,他の品詞から転成したもの(動詞=及び,副詞=また・なお,助詞=が・けれども),動詞や名詞や指示語に助詞が下接して慣用的に固定したもの(すると・しかるに・しかし・さて・ゆえに・ところで)などである.古代語でも,本来的な接続詞といえる語はほとんどない.つまり,もともと日本語では接続詞が発達しなかったけれども,時代がさがるにつれて,事柄相互を情緒的に続ける表現を避けて,分析的に対象化した素材を論理的に関連づけようとす傾向が生まれ,この過程で,種々の後の転成や連語化によって接続詞をつくり出したと考えられる.

日本語の接続詞には,もともとの純然たる接続詞はなく,あくまで他品詞語から派生したものが多いということだ.この事情は,英語の接続詞においても同じである.最も基本的な接続詞といってよい and ですら,印欧祖語で "in" を意味する *en に由来するというのだから,示唆に富む.

西洋の伝統において,接続詞は古典ギリシア語文法において独立した品詞として認められており,歴史を通じて最も盤石な品詞の1つといってよい.しかし,その起源となると,意外と他の品詞の語などから派生的に生じてきたものにすぎないことも分かってくる.改めて接続詞は不思議でおもしろい.

日本語文法の話題に戻るが,接続詞を認めずに,それを副詞の一種としてとらえる文法論もあったことは銘記しておきたい.例えば,山田孝雄や松下大三郎は,接続詞という品詞を認めていない.しかし,学校文法では,接続詞は「それ自体の意味内容が稀薄で,先行する表現の意味を受けて後行する表現に関係づけるという,副詞に無い機能が認められる」等の理由から,独立した品詞として認めている(同著,p. 387).

・ 山口 明穂・秋本 守英(編) 『日本語文法大辞典』 明治書院,2001年.

2025-05-08 Thu

■ #5855. ギリシア語由来の否定の接頭辞 a(n)- と英語の不定冠詞 a(n) の平行性 [senbonknock][sobokunagimon][heldio][article][greek][prefix][consonant][ogawashun][khelf][negative][oe]

5月28日に,khelf(慶應英語史フォーラム)の協賛のもと,heldio にて小河舜さん(上智大学;X アカウント @scunogawa)とともに「英語に関する素朴な疑問 千本ノック」をライヴでお届けしました.その様子をアーカイヴとしてすでに YouTube 版で公開していることは,先日の記事「#5851. 「英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- GW回 with 小河舜さん」のアーカイヴを YouTube で配信しました」 ([2025-05-04-1]) でお伝えした通りですが,数日遅れで heldio のアーカイヴとしても配信しました.音声だけで十分という方,ながら聴きしたいという方は,「#1439. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- GW回 with 小河舜さん」よりご聴取ください.本編は65分ほどの長さです.

今回の千本ノックで取り上げた素朴な疑問は15件ありましたが,その5件目(本編の26分18秒辺りから)に注目します.質問の趣旨としては「不定冠詞 an/a の使い分け(an apple vs. a pen)の現象は,ギリシア語由来の否定の接頭辞 an-/a- の現象と同じですか?」というものでした.質問者からのこの高度な指摘にむしろ勉強になった旨,小河さんとライヴでも触れた通りです.

調べてみると,確かに両者において,an- が歴史的には本来の形態素ですが,後ろに母音(あるいは h)で始まる要素が後続する場合には,音便により当該形態素より n が脱落し,a- という異形態が用いられています.きれいに平行的といえます.

Webster の辞書の第3版に所収の A Dictionary of Prefixes, Suffixes, and Combining Forms によると,ギリシア語由来の否定の接頭辞 a-, an- について次のように記述があります.

2a- or an- prefix [L & Gk; L a-, an-, fr. Gk --- more at UN-]: not: without <achromatic> <asexual> --- used chiefly with words of Gk or L origin; a- before consonants other than h and sometimes even before h, an- before vowels and usu. before h <ahistorical> <anesthesia> <anhydrous>

このなかで示唆されている通り,このギリシア語由来の否定の接頭辞は,英語本来の否定の接頭辞 un- とも同根である.ついでに同辞典より un- の項目も覗いておこう.

1un- prefix [ME, fr. OE; akin to OHG un- un-, ON ō, ū-, Goth un-, L in-, Gk a-, an-, Skt a-, an- un-, OE ne not]

古英語の否定辞 ne もこれらと同根であるから,つまるところ not, never, no などとも通じることになる.

寄せていただいた素朴な疑問からの展開でした.たいへん勉強になりました!

2025-04-30 Wed

■ #5847.英語史におけるギリシア借用語の位置づけ --- 近刊『ことばと文字』18号の特集より [greek][lexicology][neologism][scientific_name][scientific_english][word_formation][emode][contrastive_language_history][inkhorn_term][combining_form][compound][prefix][suffix]

上掲の雑誌が4月25日に刊行された.この雑誌と,そのなかでの特集企画については,「#5824. 近刊『ことばと文字』18号の特集「語彙と文字の近代化 --- 対照言語史の視点から」」 ([2025-04-07-1]) および「#5845. 『ことばと文字』特集「対照言語史から見た語彙と文字の近代化」の各論考の概要をご紹介」 ([2025-04-28-1]) で紹介した通りである.私も特集へ1編の論考を寄稿しており,そのタイトルは「英語語彙の近代化 --- 英語史におけるギリシア借用語」である.以下に粗々の要約を示す.

1. はじめに

本稿では英語語彙史におけるギリシア語の影響を論じる.英語語彙は長い歴史の中で多くの言語から影響を受けてきたが,なかでもギリシア語からの借用は特異な位置を占めている.特に学術用語や科学技術用語において,ギリシア語の影響は現代に至るまで続いている.

2. 英語のギリシア語との出会い

英語とギリシア語の本格的な出会いは15世紀に遡る.それまでもラテン語を介した間接的な借用はあったが,直接的な借用は極めて限られていた.15世紀になると,ルネサンスの影響で古典への関心が高まり,イングランドでもギリシア語の学習が広まった.

1453年のコンスタンティノープル陥落後,多くのギリシア語学者が西欧に亡命し,ギリシア語との接触機会が増加したことも背景にある.この時期の借用語には,哲学,医学,文法などの分野の専門用語が多く含まれていた.

3. 初期近代英語期のギリシア語からの借用後

16世紀から18世紀にかけての初期近代英語期は,英語の語彙が大きく拡大した時期である.この時期,ギリシア語からの借用も飛躍的に増加した.

特徴的なのは,「インク壺語」(inkhorn_term) と呼ばれる過度に学術的で難解な語彙の出現である.これらは主に学者や文人によって使用され,一般の人々には理解が困難であった.たとえば,adjuvate (援助する), deruncinate (除草する)などの語は現代英語には残っていないが,confidence (信頼), education (教育), encyclopedia (百科事典)などの重要な単語もこの時期に導入された.

また,ギリシア語由来の接頭辞(anti-, hyper-, proto- など)や接尾辞(-ism, -ize など)が英語の語形成のために取り入れられたことも重要である.これらの接辞は,近現代にかけて新しい概念を表現するための強力な道具となった.

4. 学術用語と新古典主義複合語

19世紀に入ると,科学技術の発展に伴い,ギリシア語要素を用いた新語の語形成が活発化した.

学問分野を表す -ic/-ics/-logy 接尾辞(例:rhetoric, economics, philology など)が普及し,多くの新しい学問分野の名称に採用された.また,連結形(combining_form)を活用した造語法も確立された.例えば,tele- (遠い)+ -phone (音)→ telephone, micro- (小さい)+ -scope (見る)→ microscope など,当時の最先端技術を表す用語がこの方法で作られた.

動詞を作る -ize/-ise 接尾辞(例:internationalize, modernize など)や,思想や主義を表す -ism 接尾辞(例:capitalism, socialism など)も広く用いられるようになった.

このギリシア語要素を用いた造語法は,国際的にも受け入れられ,科学の国際化に大きく貢献した.その理由としては,語形成の柔軟さ,国際性,中立性,伝統,精密性,体系性などが挙げられる.

5. 近現代語の共有財産として

現代では,ギリシア語由来の語彙や語形成は英語のみならず多くの言語に共有される国際的な資源となっている.例えば,cardiology (心臓学), neurology (神経学), psychology (心理学)などの用語は世界中で共通して使用されている.

近年のコンピュータ科学や情報技術の分野でも,cyber- (サイバー), tele- (遠隔), crypto- (暗号)などのギリシア語由来の連結形は重要な役割を果たしている.

また,日常語彙にも anti- (反), hyper- (超), mega- (巨大), -phobia (恐怖症), -mania (熱狂)などのギリシア語由来の接頭辞や接尾辞が深く浸透している.

このように,ギリシア語の影響は英語の歴史を通じて継続的に見られるが,特に近代以降,科学技術の発展と国際化の中で重要性を増してきた.今後も,新しい概念や技術の出現に伴い,ギリシア語要素を用いた造語は続くことであろう.

6. おわりに

英語語彙の近代化におけるギリシア語の役割は,言語学的にも文化史的にも重要な研究テーマであり続けるだろう.

論文では,より多くの単語例と図を組み込みながら論じている.脚注では日中独仏語(史)を専門とする他の執筆者からの対照言語史的な「ツッコミ」も計12件入っており,執筆者自身にとっても学べることが多かった.ぜひお読みいただければ.

・ 堀田 隆一「英語語彙の近代化 --- 英語史におけるギリシア借用語」 特集「語彙と文字の近代化 --- 対照言語史の視点から」(田中 牧郎・高田 博行・堀田 隆一(編)) 『ことばと文字18号:地球時代の日本語と文字を考える』(日本のローマ字社(編)) くろしお出版,2024年4月25日.62--73頁.

2025-04-20 Sun

■ #5837. ito で英語史 --- helito のお題案 [helito][helgame][hel_education][helkatsu][lexicology][loan_word][borrowing][lexical_stratification][french][latin][greek][germanic][etymology][borrowing]

「#5826. 大学院授業で helito をプレイしました --- お題は「英語史用語」」 ([2025-04-09-1]) で紹介したカードゲーム ito (イト)が,hel活界隈で流行ってきています.

heldio/helwa のコアリスナー lacolaco さんが note 記事「英語史×ボードゲーム "helito" やってみた ー helwa 高崎オフ会」でこのゲームを紹介された後,私が上記の hellog 記事を書き,さらにリスナーの川上さんが note で「高校生の「英語のなぜ」やってます通信【番外編1 ito】を公表しました.裏情報ですが,寺澤志帆さんも英語の授業で使用し,みーさんや umisio さんも ito を購入してスタンバイができている状態であると漏れ聞いています.そして,私ももう1つの別の授業で helito を投入しようと思案中です.

ito は,プレイヤー各自が配られた数字カード (1--100) をお題に沿って表現し合い,価値観を共有する助け合いゲームです.言語学用語でいえば「プロトタイプ」 (prototype) を確認しあうことそのものを楽しむゲームとも表現できるかもしれません.英語史で helito するには,どのようなお題がふさわしいか.AIの力も借りながら,いくつかお題案を考えてみました.

(1) 古英語っぽさ・現代英語っぽさ

単語のもつ雰囲気,発音,綴字などから,古英語寄り(1に近い数)か現代英語寄り(100に近い数)かを判断します.例えば,(ge)wyrd (運命)は古英語らしさ(1点)を,globalization (グローバル化)は現代英語らしさ(100点)を感じさせるかもしれません.古英語や中英語の知識が試されます.

(2) 借用語が借用された時期

英語に入った借用語 (loan_word) について,その借入時期の古さ・新しさを判定します.例えば,ラテン語由来の street や古ノルド語由来の sky は古く(1に近い),日本語由来の sushi や anime は非常に新しい(100に近い)借用といえます.英単語の語源の知識が試されます.

(3) 語種

英語の語彙を,主要な系統(すなわち語種)に基づき分類します.ゲルマン語派 (germanic),フランス語 (french),ラテン語 (latin),ギリシア語 (greek)などをひとまず想定しましょう.man のようなゲルマン系の基本語であれば1点に近く,justice のようなフランス借用語は50点付近,philosophy のような学術語は100点に近づく,などの尺度が考えられます.英語語彙の「3層構造」を理解している必要があります.ただ,必ずしも綺麗な連続体にならないので,ゲームとしては少々苦しいかもしれません.

(4) 「食」に関する語彙

(3) の応用編ともいえますが,語彙のテーマを「食」に絞った応用編です.ゲルマン系の素朴な食材を表わす語(bread など)と,フランス語由来の洗練された食文化を体現する語(cuisine など)を対比させます.著名な cow (動物・ゲルマン系) vs. beef (食肉・フランス系) のような対立もこのお題で扱えそうです.このようなテーマ別の語彙に基づく helito では,語彙と語源の豊富な知識が必要であり,難易度はかなり高いかもしれません.

その他,helito にはどのようなお題が考えられるでしょうか.

2025-04-10 Thu

■ #5827. 英語史におけるギリシア借用語の位置づけ --- 拙論をマインドマップ化 [greek][lexicology][neologism][scientific_name][scientific_english][word_formation][emode][contrastive_language_history][inkhorn_term][combining_form][compound][mindmap]

4月7日の記事「#5824. 近刊『ことばと文字』18号の特集「語彙と文字の近代化 --- 対照言語史の視点から」」 ([2025-04-07-1]) で紹介した特集へ,私も一編の論考を寄稿しています.テーマは「英語語彙の近代化 --- 英語史におけるギリシア借用語」です.以下に内容をマインドマップ化したものを示します(画像としてはこちらをどうぞ).

英語史におけるギリシア語の位置づけは,ラテン語,フランス語,古ノルド語などに比べるとマイナー感のある話題かもしれませんが,掘り下げてみるとおもしろいです.ぜひご注目ください.

・ 堀田 隆一「英語語彙の近代化 --- 英語史におけるギリシア借用語」 特集「語彙と文字の近代化 --- 対照言語史の視点から」(田中 牧郎・高田 博行・堀田 隆一(編)) 『ことばと文字18号:地球時代の日本語と文字を考える』(日本のローマ字社(編)) くろしお出版,2024年4月25日.62--73頁.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2025-04-08 Tue

■ #5825. B&C の第61節 "Effects of Christianity on English Civilization" (3) --- 超精読会を伊香保温泉よりお届け [bchel][latin][greek][borrowing][christianity][link][voicy][heldio][anglo-saxon][history][helmate]

B&C の第61節を helwa 伊香保温泉オフ会にてヘルメイト8名で超精読した様子をお伝えするシリーズの第3弾(最終回)です.今朝の Voicy heldio で「#1409. 英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (61-3) Effects of Christianity on English Civilization」を配信しました.お付き合いいだける方は,ぜひコメントを寄せていただき,一緒によりよい読みを作り上げていきましょう.なお,第1弾と第2弾については,以下を参照ください.

【第1弾】「#5817. B&C の第61節 "Effects of Christianity on English Civilization" (1) --- 超精読会を伊香保温泉よりお届け」 ([2025-03-31-1])

【第2弾】「#5822. B&C の第61節 "Effects of Christianity on English Civilization" (2) --- 超精読会を伊香保温泉よりお届け」 ([2025-04-05-1])

今回第3弾では第61節の後半部分を精読しました.30分かけてたっぷり議論しています.

His most famous pupil was the Venerable Bede, a monk at Jarrow. Bede assimilated all the learning of his time. He wrote on grammar and prosody, science and chronology, and composed numerous commentaries on the books of the Old and New Testament. His most famous work is the Ecclesiastical History of the English People (731), from which we have already had occasion to quote / more than once and from which we derive a large part of our knowledge of the early history of England. Bede's spiritual grandchild was Alcuin, of York, whose fame as a scholar was so great that in 782 Charlemagne called him to be the head of his Palace School. In the eighth century, England held the intellectual leadership of Europe, and it owed this leadership to the church. In like manner, vernacular literature and the arts received a new impetus. Workers in stone and glass were brought from the continent for the improvement of church building. Rich embroidery, the illumination of manuscripts, and church music occupied others. Moreover, the monasteries cultivated their land by improved methods of agriculture and made numerous contributions to domestic economy. In short, the church as the carrier of Roman civilization influenced the course of English life in many directions, and, as is to be expected, numerous traces of this influence are to be seen in the vocabulary of Old English.

B&C読書会の過去回については「#5291. heldio の「英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む」シリーズが順調に進んでいます」 ([2023-10-22-1]) をご覧ください.今後もゆっくりペースですが,続けていきます.ぜひ本書を入手し,超精読にお付き合いいただければ.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

2025-04-05 Sat

■ #5822. B&C の第61節 "Effects of Christianity on English Civilization" (2) --- 超精読会を伊香保温泉よりお届け [bchel][latin][greek][borrowing][christianity][link][voicy][heldio][anglo-saxon][history][helmate]

今朝の Voicy heldio の配信回「#1406. 英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (61-2) Effects of Christianity on English Civilization」との連動記事です.先日,helwa 伊香保温泉オフ会にて,参加者8名で英書の超精読回を開きました.第1弾は3月31日の記事「#5817. B&C の第61節 "Effects of Christianity on English Civilization" (1) --- 超精読会を伊香保温泉よりお届け」 ([2025-03-31-1]) でお伝えした通りですが,今回は第2弾となります.

今回注目したのは,第61節の中程の以下の8文からなるくだりです.それほど長くない箇所ですが,22分ほどかけて精読し議論しています.

A decade or two later, Aldhelm carried on a similar work at Malmesbury. He was a remarkable classical scholar. He had an exceptional knowledge of Latin literature, and he wrote Latin verse with ease. In the north, the school at York became in time almost as famous as that of Canterbury. The two monasteries of Wearmouth and Jarrow were founded by Benedict Biscop, who had been with Theodore and Hadrian at Canterbury and who on five trips to Rome brought back a rich and valuable collection of books. His most famous pupil was the Venerable Bede, a monk at Jarrow. Bede assimilated all the learning of his time. He wrote on grammar and prosody, science and chronology, and composed numerous commentaries on the books of the Old and New Testament.

B&C読書会の過去回については「#5291. heldio の「英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む」シリーズが順調に進んでいます」 ([2023-10-22-1]) をご覧ください.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

2025-04-01 Tue

■ #5818. /k/ を表わす <ch> [spelling][digraph][pronunciation][consonant][etymological_respelling][greek][latin][loan_word]

<ch>≡/k/ を表わす例は,一般にギリシア語からの借用語にみられるとされる.中英語などに <c> などで取り込まれたものが,初期近代英語期にかけて語源的綴字 (etymological_respelling) の原理によって,ギリシア語風に <ch> と綴り直された例も少なくないものと思われる.Carney (219--20) の説明に耳を傾けよう.

Distribution of <ch>

The <ch> spelling of /k/ is restricted almost entirely to §Greek words: archaeology, archaism, archangel, architect, archive, bronchial, catechism, chaos, character, charisma, chasm, chemist, chiropody, chlorine, choir, cholesterol, chord, chorus, christian, chromium, chronic, cochlea, echo, epoch, eunuch, hierarchy, lichen, malachite, matriarch, mechanic, monarch, ochre, oligarch, orchestra, orchid, pachyderm, patriarch, psyche, schematic, stochastic, stomach, strychnite, technical, trachea, triptych, etc. This is by no means a compete list, but it serves to show the problems of using subsystems in deterministic procedures. Some words with <ch>≡/k/ have been in common use in English for centuries (anchor, school) and came by way of Latin rather than directly from Greek. Lachrymose and sepulchre are strictly Latin in origin, but were mistakenly thought in antiquity to have a Greek connection. Many words with <ch>≡/k/ are highly technical complex words used by scientists for whom the constituent §Greek morphemes, such as {pachy} or {derm}, have a separate semantic identity. In some cases the Greek meanings are irrelevant to the technical use of the words since they involve obscure metaphors. One does not normally need to know that orchids have anything to do with testicles --- it's actually the shape of the roots. There appear to be no explicit phonological markers of §Greek-ness in the words listed above. The morphological criterion of word-formation potential is the best marker, but this works best with the technical end of the range. We can hardly cue the <ch> in school by calling up scholastic.

興味深いのは lachrymose や sepulchre などは本来はラテン語由来なのだが,誤ってギリシア語由来と勘違いされて <ch> と綴られている,というくだりだ.ラテン語においてすら,ギリシア語に基づいた語源的綴字があったらしいということになる.せめて綴字においてくらいは威信言語にあやかりたいという思いは,多くの言語文化や時代において共通しているのだろうか.

・ Carney, Edward. A Survey of English Spelling. Abingdon: Routledge, 1994.

2025-03-31 Mon

■ #5817. B&C の第61節 "Effects of Christianity on English Civilization" (1) --- 超精読会を伊香保温泉よりお届け [bchel][latin][greek][borrowing][christianity][link][voicy][heldio][anglo-saxon][history][helmate]

今朝の Voicy heldio で「#1401.英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (61-1) Effects of Christianity on English Civilization」を配信しました.週末に開催された helwa の高崎・伊香保温泉オフ会活動の一環として,昨朝,伊香保温泉の宿で収録した超精読会の前半部分をお届けしています.

今回も前回に引き続き Taku さんこと金田拓さん(帝京科学大学)に司会をお願いしています.7名のヘルメイトの方々と温泉宿で超精読会を開くというのは,これ以上なく豊かな時間でした.読書会は90分の長丁場となったので,収録音源も3回ほどに分けてお届けしていこうと思います.今回は第1弾で,45分ほどの配信となりますす.

第61節の内容は,7世紀後半から8世紀のアングロサクソンの学者列伝というべきもので,いかにキリスト教神学を筆頭とする諸学問がこの時期のイングランドに花咲き,大陸の知的活動に影響を与えるまでに至ったかが語られています.英文そのものも読み応えがあり,深い解釈を促してくれますが,何よりも同志とともに議論できるのが喜びでした.

今朝の配信回で対象とした部分のテキスト(Baugh and Cable, p. 80) を以下に掲載しますので,ぜひ超精読にお付き合いください.

61. Effects of Christianity on English Civilization.

The introduction of Christianity meant the building of churches and the establishment of monasteries. Latin, the language of the services and of ecclesiastical learning, was once more heard in England. Schools were established in most of the monasteries and larger churches. Some of these became famous through their great teachers, and from them trained men went out to set up other schools at other centers. The beginning of this movement was in 669, when a Greek bishop, Theodore of Tarsus, was made archbishop of Canterbury. He was accompanied by Hadrian, an African by birth, a man described by Bede as "of the greatest skill in both the Greek and Latin tongues." They devoted considerable time and energy to teaching. "And because," says Bede, "they were abundantly learned in sacred and profane literature, they gathered a crowd of disciples ... and together with the books of Holy Writ, they also taught the arts of poetry, astronomy, and computation of the church calendar; a testimony of which is that there are still living at this day some of their scholars, who are as well versed in the Greek and Latin tongues as in their own, in which they were born."

B&C読書会の過去回については「#5291. heldio の「英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む」シリーズが順調に進んでいます」 ([2023-10-22-1]) をご覧ください.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

2025-02-26 Wed

■ #5784. 連結辞 -o- は統語的グループではなく形態的複合を表わす [morphology][compound][greek][latin][word_formation][combining_form][morpheme][vowel][stem][syntax][phrase][connective]

昨日の記事「#5783. ギリシア語の連結辞 (connective) -o- とラテン語の連結辞 -i-」 ([2025-02-25-1]) で取り上げた -o- について,Kruisinga (II. 3, p. 7) が何気なさそうに鋭いことを指摘している.

1587. In literary English there is a formal way of distinguishing compounds from groups: the use of the Greek and Latin suffix -o to the first element:

Anglo-Indian, Anglo-Catholic, the Franco-German war, the Russo-Japanese war.

Of course, this use, though quite common, is of a learned character, clearly contrary to the natural structure of English words.

冒頭の "a formal way of distinguishing compounds from groups" がキモである.単語に相当する要素を2つ並べる場合,形態的に組み合わせると複合語 (compound) となり,統語的に組み合わせると句 (phrase) となる.別の言い方をすると,複合語は1語だが,句は2語である.言語学上の存在の仕方が異なるのだが,形態論的に何が異なるのかと問われると,回答するのに少し時間を要する.

発音してみれば,強勢位置が異なるという例はあるだろう.よく引かれる例でいえば bláckbòard (黒板)は複合語だが,black bóard (黒い板)は句である(cf. 「#4855. 複合語の認定基準 --- blackboard は複合語で black board は句」 ([2022-08-12-1])).綴字でもスペースを空けるか否かという区別がある.しかし,これらは韻律や正書法における区別であり,形態論上の区別というわけではない.複合語と句を分ける形態論上の方法は,意外とないのかもしれない.

逆にそのことに気付かせてくれたのが,上の引用だった.なるほど,連結辞 -o- が2要素間に挿入されていれば,その全体は句ではなく複合語であると判断できる.また,統語的な句を作るときに「つなぎ」として -o- を用いる例は存在しないだろう(少なくとも,思い浮かべられない).すると,連結辞 -o- はすぐれて形態論的な要素であり標識である,ということになる.

・ Kruisinga, E A Handbook of Present-Day English. 4 vols. Groningen, Noordhoff, 1909--11.

2025-02-25 Tue

■ #5783. ギリシア語の連結辞 -o- とラテン語の連結辞 -i- [morphology][compound][greek][latin][word_formation][combining_form][morpheme][vowel][stem][connective]

「#552. combining form」 ([2010-10-31-1]) にて,連結形の形態論上の問題点を挙げた.その (3) で「anthropology は anthrop- と -logy の combining form からなるが,間にはさまっている連結母音 -o- は明確にどちらに属するとはいえず,扱いが難しい」として取り上げた.この -o- というのは何だろうか.

『英語語源辞典』語源を探ると,ギリシア語において合成語(=複合語)の第1要素と第2要素を結ぶ「連結辞」 (connective) とある.さらに正確にいえば,ギリシア語の名詞・形容詞の語幹形成母音にさかのぼる.aristocracy, philosophy, technology にみられる通り,本来はギリシア語要素をつなげるケースに特有だったが,後にラテン語やその他の諸言語の要素を結ぶ場合にも利用されるようになった.

一般の複合語のほか,Anglo-French, Franco-Canadian, Graeco-Latin, Russo-Japanese のように同格関係を表わす複合語 (dvandva) にもよく用いられる.英語の語形成の歴史では,この種の複合語は比較的新しいものであり,小さなギリシア語連結辞 -o- の果たした役割は決して小さくない.これについては「#4449. ギリシア語の英語語形成へのインパクト」 ([2021-07-02-1]) を参照.

同様の連結辞として,ギリシア語ではなくラテン語に由来する -i- もある.英語に入ってきた複合語として omnivorous, pacific, uniform などがある.問題の -i- は最初の2単語については語幹の一部としてあった.しかし,最後の語についてはなかったので,純粋に連結辞として機能していたことになる.

いずれの連結形も古典語に由来し,フランス語を経て,英語にも入ってきた.現代英語における共時的な役割としては「つなぎの母音」ととらえておいてよいだろう.科学用語を中心として広く用いられるようになった偉大なチビ要素である.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

2025-02-22 Sat

■ #5780. 古典語に由来する連結形は日本語の被覆形に似ている [morphology][compound][latin][greek][japanese][word_formation][combining_form][terminology][derivation][affixation][morpheme]

昨日の記事「#5779. 連結形は語に対応する拘束形態素である」 ([2025-02-21-1]) で,連結形 (combining_form) に注目した.今回も引き続き注目していくが,『新英語学辞典』の解説を読んでみよう.

combining form 〔文〕(連結形) 複合語,時に派生語を造るときに用いられる拘束的な異形態をいう.英語の本来語では語基 (BASE) と区別がないが,ギリシア語・ラテン語に由来する形態の場合は連結形が独自に存在するのがふつうである.連結上の特徴から見ると前部連結形(例えば philo-)と後部連結形(例えば -sophy)とに分けることができる.接頭辞,接尾辞のような純粋な拘束形式と異なり,連結形は互いにそれら同士で結合したり,あるいは接辞をとることもできる.

おおよそ昨日の記述と重なるが,「英語の本来語では語基 (BASE) と区別がない」の指摘は比較言語学的にも対照言語学的にも興味深い.英語では,古い段階の古英語ですら,語 (word) の単位がかなり明確で,語とは別に語幹 (stem) や語根 (root) を切り出す共時的な動機づけは比較的弱い.

それに対して,ギリシア語やラテン語などの古典語では,英語に比べて屈折がよく残っており,これを反映して,形態的に独立した語とは異なる非独立的な連結形が存在する.

西洋古典語の連結形と関連して思い出されるのは,古代日本語の非独立形あるいは被覆形と呼ばれる形態だ.「#3390. 日本語の i-mutation というべき母音交替」 ([2018-08-08-1]) で導入した通り,例えば「かぜ」(風)と「かざ」(風見),「ふね」(船)と「ふな」(船乗り),「あめ」(雨)と「あま」(雨ごもり)のように,独立形と,複合語を作る際に用いられる非独立形の2系列があった.歴史的には音韻形態論的な変化の結果,2系列が生じたのだが,西洋古典語の連結形についても同じことがいえるかもしれない.

・ 大塚 高信,中島 文雄(監修) 『新英語学辞典』 研究社,1982年.

2025-02-21 Fri

■ #5779. 連結形は語に対応する拘束形態素である [morphology][compound][latin][greek][word_formation][combining_form][terminology][derivation][affixation][morpheme]

接頭辞 (prefix) ぽい,あるいは接尾辞 (suffix) ぽい,それでいてどちらでもないという中途半端な位置づけの形態素 (morpheme) がある.連結形と訳される combining_form である.連結形についての説明や問題点は「#552. combining form」 ([2010-10-31-1]) で触れたとおりだが,『英語学要語辞典』での解説が分かりやすかったので,今回はその項目を引用したい.

combining form 〔言〕(連結形,造語形) 合成語 (COMPOUND) ときに派生語 (DERIVATIVE WORD) の形成に用いられる構成要素をいう.OED で aero- の定義にはじめて用いられたと考えられる.本来はギリシア語・ラテン語系に由来するものが多く,前部連結形(例 philo-)と後部連結形(例 -logy)の2種類がある.連結形は自由形式 (FREE FORM) をなす語 (WORD) の拘束異形態 (bound allomorph) ということができ,本来は独立語として用いられない.しかし,最近では anti (← anti-),graph (← -graph) のような例外的用法も増加している.また,連結形は接頭辞 (PREFIX)・接尾辞 (SUFFIX) に比べて意味が一層具象的であり,連結の関係も通例等位的である.ただし,最近では bio-degradable (= biologically ---) のような例外も認められる.さらに,接頭辞・接尾辞が通例直接互いに連結することがないのに対して,連結形は語や他の連結形のほか,接辞,特に接尾辞と連結することも可能である(例:-morphic (← -morph + -ic),heteroness (← hetero- + -ness)).

「連結形は語に対応する拘束形態素である」という捉え方は,とても分かりやすい.

なお,引用中にある OED への言及についてだが,combining form の項目に初例として以下が掲載されていた.

1884 Gr. ἀερο-, combining form of ἀήρ, ἀέρα

New English Dictionary (OED first edition) at Aero-

・ 寺澤 芳雄(編) 『英語学要語辞典』 研究社,2002年.

2025-01-10 Fri

■ #5737. 語源,etymology, veriloquium [etymology][terminology][greek][latin][oe][aelfric]

下宮忠雄(著)『歴史比較言語学入門』(開拓社,1999年)の第9章は「語源学」と題されている.『スタンダード英語語源辞典』の編者の1人でもあるし,思い入れの強い章かと想像される.下宮 (131) は第9章の冒頭でこう書いている.

言語学概論の1年間の授業が終わったあとで,何が印象に残っているか,何が面白かったかを試験問題の最後に問うと,語源と意味論という返事が圧倒的に多い.言語の研究は古代ギリシアに始まるが,そこでは,文法 (grammar) と語源 (etymology) が言語研究の2つの柱だった.

単語は一つ一つが歴史を持っている.語源 (etymology) は単語の本来の意味(これをギリシア語では etymon という)を探り,その歴史を記述する.したがって,意味論とも大いに関係をもっている.Cicero (キケロー)はギリシア語の etymologia を vēriloquium (vērum 「真実」,loquium 「語ること,ことば」)とラテン語に訳したが,修辞学者 Quintilianus [クウィンティリアーヌス]が etymologia にもどし,これが西欧諸国に伝わって今日にいたっている.grammar も etymology も2千年以上も前のギリシア人が創造した用語である.

「語源」を意味する語が,西洋語の歴史において変遷してきたというのは知らなかった.ギリシア語由来の etymology の響きは高尚で好きだが,キケローのラテン語 vēriloquium も味わいがある.いずれも英語本来語でいえば true word ほどである.そこに日本語あるいは漢語の「語源」に含まれる「みなもと」の意味要素が(少なくとも明示的には)含まれていない点がおもしろい.

ちなみに,ギリシア語由来ながらもラテン語に取り込まれていた ethymologia の単語は,古英語でも術語として受容されていたようで,OED によると Ælfric, Grammar (St. John's Oxford MS.) 293 に文証される.

Sum þæra [sc. divisions of the art of grammar] hatte ETHIMOLOGIA, þæ is namena ordfruma and gescead, hwi hi swa gehatene sind.

この時点ではあくまでラテン単語としての受容にすぎなかったとはいえ,英語文化において etymology は相当に長い歴史をもっているといえる.

(以下,後記:2025/01/12(Sun))

・ heltalk 「ラテン語で「語源」を意味する veriloquium もカッコいいですね」 (2025/01/10)

・ heldio 「#1322. word-lore 「語誌」っていいですよね」 (2025/01/11)

・ 下宮 忠雄 『歴史比較言語学入門』 開拓社,1999年.

・ 下宮 忠雄・金子 貞雄・家村 睦夫(編) 『スタンダード英語語源辞典』 大修館,1989年.

2024-12-27 Fri

■ #5723. 朝カルシリーズ講座の第9回「英語,ラテン・ギリシア語に憧れる」をマインドマップ化してみました [asacul][latin][greek][mindmap][notice][kdee][etymology][hel_education][lexicology][vocabulary][heldio][link]

12月21日に,今年度の朝日カルチャーセンター新宿教室でのシリーズ講座の第9回が開講されました.今回は「英語,ラテン・ギリシア語に憧れる」と題して,古典語への傾倒が顕著だった16--17世紀の初期近代英語期に注目しました.この時期,知識が増大し学問も発展したために新しい語彙が大量に必要となり,そのニーズに応えるべくラテン語やギリシア語の単語や要素が持ち出されたのでした.結果として,古典語に基づく借用語や新語がおびただしく導入され,英語語彙は空前の拡張を遂げることになります.

今回も,対面およびオンラインで多くの方々にご参加いただきました.ありがとうございます.講座の内容を,markmap というウェブツールによりマインドマップ化して整理してみました(画像としてはこちらからどうぞ).受講された方は復習用に,そうでない方は講座内容を垣間見る機会としてご活用ください.

今回のシリーズ第9回については hellog と heldio の過去回でも取り上げていますので,ご参照ください.

・ hellog 「#5710. 12月21日(土)の朝カルのシリーズ講座第9回「英語,ラテン・ギリシア語に憧れる」のご案内」 ([2024-12-14-1])

・ heldio 「#1297. 12月21日(土)の朝カル講座「英語,ラテン・ギリシア語に憧れる」に向けて」 (2024/12/17)

また,シリーズ過去回のマインドマップについては,以下もご参照ください.

・ 「#5625. 朝カルシリーズ講座の第1回「英語語源辞典を楽しむ」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-20-1])

・ 「#5629. 朝カルシリーズ講座の第2回「英語語彙の歴史を概観する」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-24-1])

・ 「#5631. 朝カルシリーズ講座の第3回「英単語と「グリムの法則」」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-26-1])

・ 「#5639. 朝カルシリーズ講座の第4回「現代の英語に残る古英語の痕跡」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-04-1])

・ 「#5646. 朝カルシリーズ講座の第5回「英語,ラテン語と出会う」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-11-1])

・ 「#5650. 朝カルシリーズ講座の第6回「英語,ヴァイキングの言語と交わる」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-15-1])

・ 「#5669. 朝カルシリーズ講座の第7回「英語,フランス語に侵される」をマインドマップ化してみました」 ([2024-11-03-1])

・ 「#5704. 朝カルシリーズ講座の第8回「英語,オランダ語と交流する」をマインドマップ化してみました」 ([2024-12-08-1])

次回の朝カル講座は.冬のクールの始まりとして,新年の1月25日(土)17:30--19:00に開講予定です.第10回「英語,世界の諸言語と接触する」と題して,主に後期近代英語期以降の世界中の諸言語からの借用語にフォーカスします.ご関心のある方は,朝日カルチャーセンター新宿教室の「語源辞典でたどる英語史」のページよりお申し込みください.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

2024-12-26 Thu

■ #5722. Shakespeare は1591--1611年の間にラテン語由来の単語を600語取り込んだ [renaissance][shakespeare][emode][latin][greek][borrowing][loan_word][neologism][statistics][neo-latin][scientific_name][scientific_english][word_formation]

16--17世紀の初期近代英語期は,大部分が英国ルネサンスの最盛期に当たり,古典語(ラテン語とギリシア語)が尊ばれ,そこから大量の単語が英語語彙に取り込まれた時期である.同時代の代表的な文人が Shakespeare なのだが,Durkin によればこの劇作家のみに注目したとしても,短期間に相当数のラテン語由来の新語 ("latinate neologisms") が英語に流入したことが確認されるという.

The peak period of the Literary Renaissance was C.1590--1600. The Primary author was Shakespeare who, between 1591 and 1611, introduced no fewer than six hundred latinate neologisms, fifty-three of which occur in Hamlet alone. Many of these became everyday words, e.g. addiction, assassination, compulsive, domineering, obscene, sanctimonious, traditional. (226--27)

この点で Shakespeare は同時代的に著しい造語力を体現しているといえるが,さらに重要なのは,その後の新古典主義新語ブームに前例を与えたという功績なのではないか.Shakespeare に代表されるルネサンス期に火のついた古典語からの語彙借用の慣習は,続く時代にも勢いが緩まるどころか,むしろ拡張しつつ受け継がれていったからである.Durkin はこう続けている.

After the Renaissance, a vast amount of technical and scientific vocabulary flooded into English from both Greek and Latin, hence words like carnivorous, clitoris, formula, hymen, nucleus. In the next century, Linnaeus [1707--78] introduced numerous biological terms, like chrysanthemums and rhododendron. The Scientific period, which peaked C.1830, featured many Neolatin terms like am(o)eba, bacterium, flagellum. Finally, the modern technical/technological period featured words like floccilation. (227)

これは Shakespeare が英語語彙史上に果たした役割の1つとみてよいだろう.

・ Durkin, Philip. Borrowed Words: A History of Loanwords in English. Oxford: OUP, 2014.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow