2025-06-01 Sun

■ #5879. 時制の一致を考える [tense][sequence_of_tenses][backshift][terminology][agreement][aspect][category][preterite][latin]

本ブログでは,これまで「時制の一致」の問題について考える機会がなかった.英文法におけるこの著名な話題について,今後,歴史的な視点も含めつつ,さまざまに考えていきたいと思う.

別名「時制の照応」 (sequence_of_tenses),あるいは特に時制を過去方向にずらすケースでは「後方転移」 (backshift) と呼ばれることもある.

手近にある英語学用語辞典のいくつかに当たってみたが,歴史的な観点から考察を加えているものはない.まずは Bussmann の解説を読んで,hellog における考察の狼煙としたい.

sequence of tenses

Fixed order of tenses in complex sentences. This 'relative' use of tenses is strictly regulated in Latin. If the actions depicted in the main and relative clauses are simultaneous, the tense o the dependent clause depends on the tense in the independent clause: present in the main clauses requires present subjunctive in the dependent Cal's; preterite or past perfect in the main clause requires perfect subjunctive in the dependent clause. This strict ordering also occurs in English, such as in conditional sentences: If I knew the answer I wouldn't ask vs If I had known the answerer I wouldn't have asked.

「時制の一致」については今後ゆっくり検討していきたいが,時制 (tense) という文法範疇 (category) そのものについては議論してきた.とりわけ次の記事を参照されたい.

・ 「#2317. 英語における未来時制の発達」 ([2015-08-31-1])

・ 「#2747. Reichenbach の時制・相の理論」 ([2016-11-03-1])

・ 「#3692. 英語には過去時制と非過去時制の2つしかない!?」 ([2019-06-06-1])

・ 「#3693. 言語における時制とは何か?」 ([2019-06-07-1])

・ 「#3718. 英語に未来時制がないと考える理由」 ([2019-07-02-1])

・ 「#4523. 時制 --- 屈折語尾の衰退をくぐりぬけて生き残った動詞のカテゴリー」 ([2021-09-14-1])

・ 「#5159. 英語史を通じて時制はいかに表現されてきたか」 ([2023-06-12-1])

・ Bussmann, Hadumod. Routledge Dictionary of Language and Linguistics. Trans. and ed. Gregory Trauth and Kerstin Kazzizi. London: Routledge, 1996.

2024-04-05 Fri

■ #5457. 主語をめぐる論点 [subject][terminology][semantics][syntax][logic][existential_sentence][construction][agreement][number][expletive]

昨日の記事「#5456. 主語とは何か?」 ([2024-04-04-1]) に引き続き,主語 (subject) についての本質的な疑問に迫りたい.この問題を論じるに際し,まず用語辞典などに当たってみるのが良さそうだ.McArthur の項目を引用しよう.主要な論点が見えてくる.

SUBJECT [13c: from Latin subjectum grammatical subject, from subiectus placed close, ranged under]. A traditional term for a major constituent of the sentence. In a binary analysis derived from logic, the sentence is divided into subject and predicate, as in Alan (subject) has married Nita (predicate). In declarative sentences, the subject typically precedes the verb: Alan (subject) has married (verb) Nita (direct object). In interrogative sentences, it typically follows the first or only part of the verb: Did (verb) Alan (subject) marry (verb) Nita (direct object)? The subject can generally be elicited in response to a question that puts who or what before the verb: Who has married Nita?---Alan. Where concord is relevant, the subject determines the number and person of the verb: The student is complaining/The students are complaining; I am tired/He is tired. Many languages have special case forms for words in the subject, the subject requires a particular form (the subjective) in certain pronouns: I (subject) like her, and she (subject) likes me.

Kinds of subject. A distinction is sometimes made between the grammatical subject (as characterized above), the psychological subject, and the logical subject: (1) The psychological subject is the theme or topic of the sentence, what the sentence is about, and the predicate is what is said about the topic. The grammatical and psychological subjects typically coincide, though the identification of the sentence topic is not always clear: Labour and Conservative MPs clashed angrily yesterday over the poll tax. Is the topic of the sentence the MPs or the poll tax? (2) The logical subject refers to the agent of the action; our children is the logical subject in both these sentences, although it is the grammatical subject in only the first: Our children planted the oak sapling; The oak sapling was planted by our children. Many sentences, however, have no agent: Stanley has back trouble; Sheila is a conscientious student; Jenny likes jazz; There's no alternative; It's raining

Pseudo-subjects. The last sentence also illustrates the absence of a psychological subject, since it is obviously not the topic of the sentence. This so-called 'prop it' is a dummy subject, serving merely to fill a structural need in English for a subject in a sentence. In this respect, English contrasts with languages such as Latin, which can omit the subject, as in Veni, vidi, vici (I came, I saw, I conquered: with no need for the Latin pronoun ego, I). Like prop it, 'existential there' in There's no alternative is the grammatical subject of the sentence, but introduces neither the topic nor (since there is no action) the agent.

Non-typical subjects. Subjects are typically noun phrases, but they may also be finite and non-finite clauses: 'That nobody understands me is obvious'; 'To accuse them of negligence was a serious mistake'; 'Looking after the garden takes me several hours a week in the summer.' In such instances, finite and infinitive clauses are commonly post and anticipatory it takes their place in subject position: 'It is obvious that nobody understands me'; 'It was a serious mistake to accuse them of negligence.' Occasionally, prepositional phrases and adverbs function as subjects: 'After lunch is best for me'; 'Gently does it.'

Subjectless sentences. Subjects are usually omitted in imperatives, as in Come here rather than You come here. They are often absent from non-finite clauses ('Identifying the rioters may take us some time') and from verbless clauses ('New filters will be sent to you when available'), and may be omitted in certain contexts, especially in informal notes (Hope to see you soon) and in coordination (The telescope is 43 ft long, weighs almost 11 tonnes, and is more than six years late).

項目の書き出しは標準的といってよく,おおよそ文法的な観点から主語の概念が導入されている.主部・述部の区別に始まり,主語の統語論的振る舞いや形態論的性質が紹介される.

次の節では,主語が文法的な観点のみならず心理的,論理的な観点からもとらえられるとして,別のアングルが提供される.心理的な観点からは「テーマ,主題」,論理的な観点からは「動作の行為者」に対応するのが主語なのだと説かれる.現実の文に当てはめてみると,3つの観点からの主語が必ずしも互いに一致しないことが示される.

続けて,擬似的な主語,いわゆる形式主語やダミーの主語と呼ばれるものが紹介される.そこでは there is の存在文 (existential_sentence) も言及される.この構文では there はテーマではありえないし,動作の行為者でもないので,あくまで文法形式のために要求されている主語とみなすほかない.

通常,主語は名詞句だが,それ以外の統語カテゴリーも主語として立ちうるという話題が導入されたあと,最後に主語がない(あるいは省略されている)節の例が示される.

ほかにも様々に論点は挙げられそうだが,今回は手始めにここまで.

・ McArthur, Tom, ed. The Oxford Companion to the English Language. Oxford: OUP, 1992.

2024-04-04 Thu

■ #5456. 主語とは何か? [subject][terminology][semantics][syntax][logic][existential_sentence][inohota][youtube][voicy][heldio][construction][agreement][number][link]

3月31日に配信した YouTube 「いのほた言語学チャンネル」の第219回は,「古い文法・新しい文法 There is 構文まるわかり」と題してお話ししています.本チャンネルとしては,この4日間で視聴回数3100回越えとなり,比較的多く視聴されているようです.ありがとうございます.

There is a book on the desk. のような存在文 (existential_sentence) における there は,意味的には空疎ですが,文法的には主語であるかのような振る舞いを示します.一方,a book は何の役割をはたしているかと問われれば,これこそが主語であると論じることもできます.さらに be 動詞と数の一致を示す点でも,a book のほうが主語らしいのではないかと議論できそうです.

これまで当たり前のように受け入れてきた主語 (subject) とは,いったい何なのでしょうか.考え始めると頭がぐるぐるしてきます.存在文の主語の問題,および「主語」という用語に関しては,heldio でも取り上げてきました.

・ 「#1003. There is an apple on the table. --- 主語はどれ?」

・ 「#1032. なぜ subject が「主語」? --- 「ゆる言語学ラジオ」からのインスピレーション」

もちろんこの hellog でも,存在文に関連する話題は以下の記事で取り上げてきました.

・ 「#1565. existential there の起源 (1)」 ([2013-08-09-1])

・ 「#1566. existential there の起源 (2)」 ([2013-08-10-1])

・ 「#4473. 存在文における形式上の主語と意味上の主語」 ([2021-07-26-1])

主語とは何か? 簡単に解決する問題ではありませんが,ぜひ皆さんにも考えていただければ.

2024-01-25 Thu

■ #5386. 英語史上きわめて破格な3単過の -s [3ps][impersonal_verb][verb][inflection][agreement][analogy][shakespeare][link][methinks]

昨日の記事「#5385. methinks にまつわる妙な語形をいくつか紹介」 ([2024-01-24-1]) の後半で少し触れましたが,近代英語期の半ばに methoughts なる珍妙な形態が現われることがあります.直説法・3人称・単数・過去,つまり「3単過の -s」という破格の語形です.生起頻度は詳しく調べていませんが,OED によると,Shakespeare からの例を初出として17世紀から18世紀半ばにかけて用例が文証されるようです.英語史上きわめて破格であり,希少価値の高い形態といえます(英語史研究者は興奮します).

OED の methinks, v. の異形態欄にて γ 系列の形態として掲げられている5つの例文を引用します.

a1616 Me thoughts that I had broken from the Tower. (W. Shakespeare, Richard III (1623) i. iv. 9)

1620 The draught of a Landskip on a piece of paper, me thoughts masterly done. (H. Wotton, Letter in Reliquiæ Wottonianæ (1651) 413)

1673 I had..coyned several new English Words, which were onely such French Words as methoughts had a fine Tone wieh them. (F. Kirkman, Unlucky Citizen 181)

1711 Methoughts I was transported into a Country that was filled with Prodigies. (J. Addison, Spectator No. 63. ¶3)

1751 The inward Satisfaction which I felt, had spread in my Eyes I know not what of melting and passionate, which methoughts I had never before observed. (translation of Female Foundling vol. I. 30)

methoughts の生起頻度を詳しく調べていく必要がありますが,いくつかの例が文証されている以上,単なるエラーで済ませるわけにはいきません.この形態の背景にあるのは,間違いなく3単現の形態で頻度の高い methinks でしょう.methinks からの類推 (analogy) により,過去形にも -s 語尾が付されたと考えられます.逆にいえば,このように類推した話者は,現在形 methinks の -s を3単現の -s として認識していなかったかとも想像されます.他の動詞でも3単過の -s の事例があり得るのか否か,疑問が次から次へと湧き出てきます.

実はこの methoughts という珍妙な過去形の存在について最初に教えていただいたのは,同僚のシェイクスピア研究者である井出新先生(慶應義塾大学文学部英米文学専攻)でした.その経緯は,先日の YouTube チャンネル「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」にて簡単にお話ししました.「#195. 井出新さん『シェイクスピア,それが問題だ! --- シェイクスピアを楽しみ尽くすための百問百答』(大修館書店)のご紹介」をご覧ください.

関連して,井出先生とご近著について,以下の hellog および heldio でもご紹介していますので,ぜひご訪問ください.

・ hellog 「#5357. 井出新先生との対談 --- 新著『シェイクスピア それが問題だ!』(大修館,2023年)をめぐって」 ([2023-12-27-1])

・ heldio 「#934. 『シェイクスピア,それが問題だ!』(大修館,2023年) --- 著者の井出新先生との対談」

英語史にはおもしろい問題がゴロゴロ転がっています.

・ Wischer, Ilse. "Grammaticalization versus Lexicalization: 'Methinks' there is some confusion." Pathways of Change: Grammaticalization in English. Ed. Olga Fischer, Anette Rosenbach, and Dieter Stein. Amsterdam: John Benjamins, 2000. 355--70.

2024-01-24 Wed

■ #5385. methinks にまつわる妙な語形をいくつか紹介 [3ps][impersonal_verb][verb][syntax][inflection][hc][agreement][analogy][shakespeare][methinks]

非人称動詞 (impersonal_verb) の methinks については「#4308. 現代に残る非人称動詞 methinks」 ([2021-02-11-1]),「#204. 非人称構文」 ([2009-11-17-1]) などで触れてきた.非人称構文 (impersonal construction) では人称主語が現われないが,文法上その文で用いられている非人称動詞はあたかも3人称単数主語の存在を前提としているかのような屈折語尾をとる.つまり,大多数の用例にみられるように,直説法単数であれば,-s (古くは -eth) をとるということになる.

ところが,用例を眺めていると,-s などの子音語尾を取らないものが散見される.Wischer (362) が,Helsinki Corpus から拾った中英語の興味深い例文をいくつか示しているので,それを少々改変して提示しよう.

(10) þe þincheð þat he ne mihte his sinne forlete.

'It seems to you that he might not relinquish his sin.'

(MX/1 Ir Hom Trin 12, 73)

(11) Thy wombe is waxen grete, thynke me.

'Your womb has grown big. You seem to be pregnant.'

(M4 XX Myst York 119)

(12) My lord me thynketh / my lady here hath saide to you trouthe and gyuen yow good counseyl [...]

(M4 Ni Fict Reynard 54)

(13) I se on the firmament, Me thynk, the seven starnes.

(M4 XX Myst Town 25)

子音語尾を伴っている普通の例が (10) と (12),伴っていない例外的なものが (11) と (13) である.(11) では論理上の主語に相当する与格代名詞 me が後置されており,それと語尾の欠如が関係しているかとも疑われたが,(13) では Me が前置されているので,そういうことでもなさそうだ.OED の methinks, v. からも子音語尾を伴わない用例が少なからず確認され,単純なエラーではないらしい.

では語尾欠如にはどのような背景があるのだろうか.1つには,人称構文の I think (当然ながら文法的 -s 語尾などはつかない)との間で混同が起こった可能性がある.もう1つヒントとなるのは,当該の動詞が,この動詞を含む節の外部にある名詞句に一致していると解釈できる例が現われることだ.OED で引用されている次の例文では,methink'st thou art . . . . というきわめて興味深い事例が確認される.

a1616 Meethink'st thou art a generall offence, and euery man shold beate thee. (W. Shakespeare, All's Well that ends Well (1623) ii. iii. 251)

さらに,動詞の過去形は3単「現」語尾をとるはずがないので,この動詞の形態は事実上 methought に限定されそうだが,実際には現在形からの類推 (analogy) に基づく形態とおぼしき methoughts も,OED によるとやはり Shakespeare などに現われている.

どうも methinks は,動詞としてはきわめて周辺的なところに位置づけられる変わり者のようだ.中途半端な語彙化というべきか,むしろ行き過ぎた語彙化というべきか,分類するのも難しい.

・ Wischer, Ilse. "Grammaticalization versus Lexicalization: 'Methinks' there is some confusion." Pathways of Change: Grammaticalization in English. Ed. Olga Fischer, Anette Rosenbach, and Dieter Stein. Amsterdam: John Benjamins, 2000. 355--70.

2023-05-30 Tue

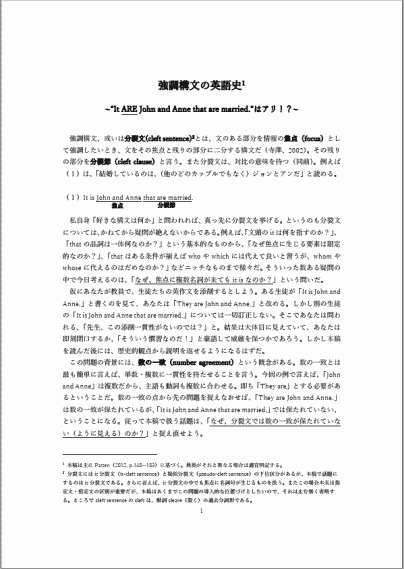

■ #5146. 強調構文の歴史に関するコンテンツを紹介 [hel_contents_50_2023][khelf][syntax][cleft_sentence][number][agreement][link]

khelf(慶應英語史フォーラム)が企画し展開してきた「英語史コンテンツ50」も,終盤戦に入りつつあります.休日を除く毎日,khelf メンバーが英語史コンテンツを1つずつウェブ公開していく企画です.

最近のコンテンツのなかでよく閲覧されているものを1つ紹介します.5月26日に公開された「#35. 「強調構文の英語史 ~ "It ARE John and Anne that are married."はアリ!? ~」です.

強調構文と呼ばれる統語構造は,英語学では「分裂文」 (cleft_sentence) として言及されます.コンテンツではこの分裂文の歴史の一端が説明されていますが,とりわけ数の一致 (number agreement) をめぐる議論に焦点が当てられています.

コンテンツの巻末には,関連するリソースへのリンクが張られています.分裂文に関する hellog 記事としては,以下を挙げておきます.

・ 「#1252. Bailey and Maroldt による「フランス語の影響があり得る言語項目」」 ([2012-09-30-1])

・ 「#2442. 強調構文の発達 --- 統語的現象から語用的機能へ」 ([2016-01-03-1])

・ 「#3754. ケルト語からの構造的借用,いわゆる「ケルト語仮説」について」 ([2019-08-07-1])

・ 「#4595. 強調構文に関する「ケルト語仮説」」 ([2021-11-25-1])

・ 「#4785. It is ... that ... の強調構文の古英語からの例」 ([2022-06-03-1])

2023-02-26 Sun

■ #5053. None but the brave deserve(s) the fair. 「勇者以外は美人を得るに値せず」 [pronoun][indefinite_pronoun][number][agreement][negative][proverb][clmet][coha][corpus]

昨日の記事「#5052. none は単数扱いか複数扱いか?」 ([2023-02-25-1]) で,none に関する数の一致の歴史的な揺れを覗いた.その際に標題の諺 (proverb) None but the brave deserve(s) the fair. 「勇者以外は美人を得るに値せず」を挙げた.この諺の出所は,17世紀後半の英文学の巨匠 John Dryden (1631--1700) である.詩 Alexander's Feast (1697) に,この表現が現われており,the brave = 「アレクサンダー大王」,the fair = 「アテネの愛人タイース」という構図で用いられている.

Happy, happy, happy pair!

None but the brave

None but the brave

None but the brave deserves the fair!

つまり,「原典」では3単現の -s が見えることから none が単数として扱われていることがわかる.the brave と the fair の各々について指示対象が個人であることが関係しているように思われる.

一方,Dryden の表現を受け継いだ後世の例においては,Speake の諺辞典,CLMET3.0,COHA などでざっと確認した限り,複数扱いが多いようである.19世紀からの例を3点ほど挙げよう.

・ 1813 SOUTHEY Life of Horatio Lord Nelson It is your sex that makes us go forth, and seem to tell us, 'None but the brave deserve the fair';

・ 1829 P. EGAN Boxiana 2nd Ser. II. 354 The tender sex . . . feeling the good old notion that 'none but the brave deserve the fair', were sadly out of temper.

・ 1873 TROLLOPE Phineas Redux II. xiii. All the proverbs were on his side. 'None but the brave deserve the fair,' said his cousin.

諺として一般(論)化したことで,また「the + 形容詞」の慣用からも,the brave や the fair がそれぞれ集合名詞として捉えられるようになったということかもしれない.いずれにせよ none の扱いの揺れを示す,諺の興味深いヴァリエーションである.

・ Speake, Jennifer, ed. The Oxford Dictionary of Proverbs. 6th ed. Oxford: OUP, 2015.

2023-02-25 Sat

■ #5052. none は単数扱いか複数扱いか? [sobokunagimon][pronoun][indefinite_pronoun][number][agreement][negative][proverb][shakespeare][oe][singular_they][link]

不定人称代名詞 (indefinite_pronoun) の none は「誰も~ない」を意味するが,動詞とは単数にも複数にも一致し得る.None but the brave deserve(s) the fair. 「勇者以外は美人を得るに値せず」の諺では,動詞は3単現の -s を取ることもできるし,ゼロでも可である.規範的には単数扱いすべしと言われることが多いが,実際にはむしろ複数として扱われることが多い (cf. 「#301. 誤用とされる英語の語法 Top 10」 ([2010-02-22-1])) .

none は語源的には no one の約まった形であり one を内包するが,数としてはゼロである.分かち書きされた no one は同義で常に単数扱いだから,none も数の一致に関して同様に振る舞うかと思いきや,そうでもないのが不思議である.

しかし,American Heritage の注によると,none の複数一致は9世紀からみられ,King James Bible, Shakespeare, Dryden, Burke などに連綿と文証されてきた.現代では,どちらの数に一致するかは文法的な問題というよりは文体的な問題といってよさそうだ.

Visser (I, § 86; pp. 75--76) には,古英語から近代英語に至るまでの複数一致と単数一致の各々の例が多く挙げられている.最古のものから Shakespeare 辺りまででいくつか拾い出してみよう.

86---None Plural.

Ælfred, Boeth. xxvii §1, þæt þær nane oðre an ne sæton buton þa weorðestan. | c1200 Trin. Coll. Hom. 31, Ne doð hit none swa ofte se þe hodede. | a1300 Curs. M. 11396, bi-yond þam ar wonnand nan. | 1534 St. Th. More (Wks) 1279 F10, none of them go to hell. | 1557 North, Gueuaia's Diall. Pr. 4, None of these two were as yet feftene yeares olde (OED). | 1588 Shakesp., L.L.L. IV, iii, 126, none offend where all alike do dote. | Idem V, ii, 69, none are so surely caught . . ., as wit turn'd fool. . . .

Singular.

Ælfric, Hom. i, 284, i, Ne nan heora an nis na læsse ðonne eall seo þrynnys. | Ælfred, Boeth. 33. 4, Nan mihtigra ðe nis ne nan ðin gelica. | Charter 41, in: O. E. Texts 448, ȝif þæt ȝesele . . . ðæt ðer ðeara nan ne sie ðe londes weorðe sie. | a1122 O. E. Chron. (Laud Ms) an. 1066, He dyde swa mycel to gode . . . swa nefre nan oðre ne dyde toforen him. | a1175 Cott. Hom. 217, ȝif non of him ne spece, non hine ne lufede (OED). | c1250 Gen. & Ex. 223, Ne was ðor non lik adam. | c1450 St. Cuthbert (Surtees) 4981, Nane of þair bodys . . . Was neuir after sene. | c1489 Caxton, Blanchardyn xxxix, 148, Noon was there, . . . that myghte recomforte her. | 1588 A. King, tr. Canisius' Catch., App., To defende the pure mans cause, quhen thair is nan to take it in hadn by him (OED). | 1592 Shakesp., Venus 970, That every present sorrow seemeth chief, But none is best.

none の音韻,形態,語源,意味などについては以下の記事も参照.

・ 「#1297. does, done の母音」 ([2012-11-14-1])

・ 「#1904. 形容詞の no と副詞の no は異なる語源」 ([2014-07-14-1])

・ 「#2723. 前置詞 on における n の脱落」 ([2016-10-10-1])

・ 「#2697. few と a few の意味の差」 ([2016-09-14-1])

・ 「#3536. one, once, none, nothing の第1音節母音の問題」 ([2019-01-01-1])

・ 「#4227. なぜ否定を表わす語には n- で始まるものが多いのですか? --- hellog ラジオ版」 ([2020-11-22-1])

また,数の不一致についても,これまで何度か取り上げてきた.英語史的には singular_they の問題も関与してくる.

・ 「#1144. 現代英語における数の不一致の例」 ([2012-06-14-1])

・ 「#1334. 中英語における名詞と動詞の数の不一致」 ([2012-12-21-1])

・ 「#1355. 20世紀イギリス英語で集合名詞の単数一致は増加したか?」 ([2013-01-11-1])

・ 「#1356. 20世紀イギリス英語での government の数の一致」 ([2013-01-12-1])

・ Visser, F. Th. An Historical Syntax of the English Language. 3 vols. Leiden: Brill, 1963--1973.

2022-09-06 Tue

■ #4880. 「定動詞」「非定動詞」という用語はややこしい [category][verb][finiteness][article][terminology][agreement][tense][number][person][mood][adjective]

英語の動詞 (verb) に関するカテゴリーの1つに定性 (finiteness) というものがある.動詞の定形 (finite form) とは,I go to school. She goes to school. He went to school. のような動詞 go の「定まった」現われを指す.一方,動詞の非定形 (nonfinite form) とは,I'm going to school. Going to school is fun. She wants to go to school. He made me go to school. のような動詞 go の「定まっていない」現われを指す.

「定性」という用語がややこしい.例えば,(to) go という不定詞は変わることのない一定の形なのだから,こちらこそ「定」ではないかと思われるかもしれないが,名実ともに「不定」と言われるのだ.一方,goes や went は動詞 go が変化(へんげ)したものとして,いかにも「非定」らしくみえるが,むしろこれらこそが「定」なのである.

この分かりにくさは finiteness を「定性」と訳したところにある.finite の原義は「定的」というよりも「明確に限定された」であり,nonfinite は「非定的」というよりも「明確に限定されていない」である.例えば He ( ) to school yesterday. という文において括弧に go の適切な形を入れる場合,文法と意味の観点から went の形にするのがふさわしい.ふさわしいというよりは,文脈によってそれ以外の形は許されないという点で「明確に限定された」現われなのである.

別の考え方としては,動詞にはまず GO や GOING のような抽象的,イデア的な形があり,それが実際の文脈においては go, goes, went などの具体的な形として顕現するのだ,ととらえてもよい.端的にいえば finite は「具体的」で,infinite は「抽象的」ということだ.

言語学的にもう少し丁寧にいえば,動詞の定性とは,動詞が数・時制・人称・法に応じて1つの特定の形に絞り込まれているか否かという基準のことである.Crystal (224) の説明を引用しよう.

The forms of the verb . . . , and the phrases they are part of, are usually classified into two broad types, based on the kind of contrast in meaning they express. The notion of finiteness is the traditional way of classifying the differences. This term suggests that verbs can be 'limited' in some way, and this is in fact what happens when different kinds of endings are used.

・ The finite forms are those which limit the verb to a particular number, tense, person, or mood. For example, when the -s form is used, the verb is limited to the third person singular of the present tense, as in goes and runs. If there is a series of verbs in the verb phrase, the finite verb is always the first, as in I was being asked.

・ The nonfinite forms do not limit the verb in this way. For example, when the -ing form is used, the verb can be referring to any number, tense, person, or mood:

I'm leaving (first person, singular, present)

They're leaving (third person, plural, present)

He was leaving (third person, singular, past)

We might be leaving tomorrow (first person, plural, future, tentative)

As these examples show, a nonfinite form of the verb stays the same in a clause, regardless of the grammatical variation taking place alongside it.

なお,英語には冠詞にも定・不定という区別があるし,古英語には形容詞にも定・不定の区別があった.これらのカテゴリーに付けられたラベルは "finiteness" ではなく "definiteness" である.この界隈の用語は誤解を招きやすいので要注意である.

・ Crystal, D. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. 3rd ed. CUP, 2018.

2022-06-08 Wed

■ #4790. there や they に相当する中英語の it の用法 [personal_pronoun][expletive][syntax][agreement][me][french][german][existential_sentence]

中英語を読んでいると,it の用法が現代英語よりも広くて戸惑うことがある.例えば there is 構文のような存在文 (existential_sentence) における there の代わりに it が用いられることがある(cf. フランス語 il y a, ドイツ語 es gibt).Mustanoja (132) から解説と例文を示そう.動詞が it ではなく意味上の主語に一致していることに注意.

In many instances it occurs in a pleonastic function carried out by there in Pres. E: --- of hise mouth it stod a stem, Als it were a sunnebem (Havelok 591); --- of þe erth it groues tres and gress (Cursor 545, Cotton MS); --- it es na land þat man kan neven ... þat he ne sal do þam to be soght (Cursor 22169, Cotton MS); --- bot it were a fre wymmon þat muche of love had fonde (Harley Lyr. xxxii 3); --- hit arn aboute on þis bench bot berdles chylder (Gaw. & GK 280); --- bot hit ar ladyes innoȝe (Gaw. & GK 1251).

関連して「#1565. existential there の起源 (1)」 ([2013-08-09-1]),「#1566. existential there の起源 (2)」 ([2013-08-10-1]),「#4473. 存在文における形式上の主語と意味上の主語」 ([2021-07-26-1]) を参照.

もう1つは,事実上 they に相当するような it の用法だ.こちらも Mustanoja (132--33) より解説と例を示そう.

Another aspect in the ME use of the formal it is seen in the following cases where it is virtually equivalent to 'they:' --- holi men hit were beiene (Lawman B 14811; cf. hali men heo weoren bæien, A); --- it ben aires of hevene alle þat ben crounede (PPl. C vi 59); --- thoo atte last aspyed y That pursevantes and heraudes ... Hyt weren alle (Ch. HF 1323). --- to þe gentyl Lomb hit arn anioynt (Pearl 895); --- hit arn fettled in on forme, þe forme and þe laste ... And als ... hit arn of on kynde (Patience 38--40); --- þei ... cownseld hyr to folwyn hyr mevynggys and hyr steringgys and trustly belevyn it weren of þe Holy Gost and of noon evyl spyryt (MKempe 3). This use goes back to OE. Cf. also German es sind ... and French ce sont ...

いずれもフランス語やドイツ語に類似した構文が見られるなど興味深い.中英語の構文は,フランス語からの言語接触という可能性はあり得るが,むしろ統語論的な要請に基づくものではないかと睨んでいる.どうだろうか.

・ Mustanoja, T. F. A Middle English Syntax. Helsinki: Société Néophilologique, 1960.

2022-02-15 Tue

■ #4677. 『中高生の基礎英語 in English』の連載第12回「単数の they って何?」 [notice][sobokunagimon][rensai][singular_they][number][agreement][personal_pronoun][gender]

NHKラジオ講座「中高生の基礎英語 in English」の3月号のテキストが発売されました.今回で連載「英語のソボクな疑問」も第12回となります.この1年間で読者の皆さんからも反響をいただきました.ありがとうございます.年度の締めとして,少々変わり種の話題を用意しました.「単数の they って何?」です.

「みんな,自分が正しいと思っている」という意味で Everyone thinks they are right. という英文は可能ですが,何か違和感を感じませんか? そう,everyone は意味こそ「みんな」でも,文法的には単数扱いと習いましたね.とすれば,Everyone thinks he is right. とすればよいでしょうか.しかし,「みんな」は男性だけではないはずですので,he の使用にも違和感があります.であれば,Everyone thinks he or she is right. ほどが妥当でしょうか.ただ,まどろっこしくて舌をかみそうですね.結局,単複の問題は残りますが,ぐるっと一周して Everyone thinks they are right. 辺りに戻るのがよいのでは,という方向で落ち着きつつあります.「単数の they」 (singular_they) と呼ばれる用法です.

連載記事では,この「単数の they」について英語史の観点からできるかぎり分かりやすく解説しました.単なる文法の問題にとどまらず,社会的なテーマであり歴史的なトピックでもあることが理解ます.言葉の話題は,思いのほか広くて深いのですね.

「単数の they」を深掘りしたいという方は,singular "they" に関する一連の記事セットをご参照ください.

2021-11-10 Wed

■ #4580. each を their で受ける中英語の数の不一致の例 [me_text][number][agreement][singular_they][hellog_entry_set]

英文法には,数の不一致という問題がある.形式的には単数形である名詞句が,意味的に複数と解釈されるなどして,後続する動詞や代名詞において複数で受けられるという現象だ.規範文法に照らせばダメ出しされることになるが,英語史上ごく普通に見られ,古い用例から新しい用例まで枚挙にいとまがない (cf. 「#1144. 現代英語における数の不一致の例」 ([2012-06-14-1]),「#1334. 中英語における名詞と動詞の数の不一致」 ([2012-12-21-1])) .

Bennett and Smithers 版の The Land of Cokaygne (ll. 151--65) を読んでいて,典型的な例をみつけたので備忘のために控えておきたい.現代英語風にいえば "each monk" を主語としながらも,同じ文のなかで所有格 "their" として受けている例だ.楽園で修道女たちが戯れているところに修道士たちがやってくるという愉快なシーンより,現代英語の拙訳つきでどうぞ.

| Whan þe someris dai is hote, | When the summer's day is hot, |

| Þe ȝung nunnes takiþ a bote | The young nuns take a boat |

| And doþ ham forþ in þat riuer, | And betake themselves forth in that river, |

| Boþe wiþ oris and wiþ stere. | Both with oars and with a rudder. |

| Whan hi beþ fur fram þe abbei, | When they are far from the abbey, |

| Hi makiþ ham nakid forto plei, | They make themselves naked to play, |

| And lepiþ dune into þe brimme | And leap down into the water |

| And doþ ham sleilich forto swimme. | And betake themselves to swim skillfully. |

| Þe ȝung monkes þat hi seeþ: | The young monks that see them: |

| Hi doþ ham vp and forþ hi fleeþ, | They betake themselves up and they fly forth, |

| And commiþ to þe nunnes anon, | And come to the nuns at once, |

| And euch monke him takeþ on, | And each monk takes one for himself, |

| And snellich beriþ forþ har prei | And quickly carries forth their prey |

| To þe mochil grei abbei, | To the great grey abbey, |

har が現代英語の their に相当する3人称複数代名詞の属格(所有格)形であり,単数主語のはずの euch monk を複数受けしていることになる.なお,この主語の直後の him は再帰的に "for himself" ほどの意味で用いられており,これは3人称単数代名詞の与格形であるからあくまで単数受けだ.個々の修道士に注目して文を始めてはいるものの,文脈としては複数の修道士がいることが前提となっており,それに意識が引っ張られて har で複数受けしたという次第だろう.中英語でも他の時代でも普通に見られることである.

英語史においてこのような数の不一致が珍しくなかったことは,singular_they の問題を論じる上でも重要である.規範文法の立場から singular "they" の使用を非難する論者は,しばしば数の不一致を論拠としてきたからだ.これについては singular "they" に関する一連の記事セットを参照.

・ Bennett, J. A. W. and G. V. Smithers, eds. Early Middle English Verse and Prose. 2nd ed. Oxford: OUP, 1968.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2021-05-20 Thu

■ #4406. 集合名詞の単数受け/複数受けの問題 [noun][number][agreement][ame_bre][khelf_hel_intro_2021]

「英語史導入企画2021」のために昨日大学院生からアップされたコンテンツは「"Family is" or "Family are"」です.何の話題か想像できるでしょうか.そう,集合名詞 (collective noun) の数の一致の問題ですね.

コンテンツでもわかりやすく解説されているとおり,family に代表される種類の集合名詞は,一般に英米変種間で用法に差があるとされます.イギリス英語では「家族という1単位」とみる場合には My family is . . . . のように単数受けし,「家族を構成する複数メンバー」とみる場合には My family are . . . . のように複数受けする.一方,アメリカ英語では,どちらの場合にも My family is . . . . のように単数受けする,といった具合です.

英語の英米差については,本ブログでも ame_bre の記事で多く取り上げてきました.英米差を示す言語項は様々に指摘されてきましたが,その多くは絶対的な「ルール」というよりも,あくまで相対的な「傾向」にとどまることが多いものです.アメリカ英語的といわれているものがイギリス英語で生じることもありますし,逆のケースもあります.ですので,あくまで傾向ととらえる必要があるのですが,それにしてもなかなか明確な傾向が現われることも少なくないので,やはりおもしろい話題ですね.今回の「集合名詞の扱い方」も,その点で興味深い英米差のトピックとなります.

複数的・集合的な指示対象をもつ主語に対して,動詞が単数受けなのか複数受けなのかという問題については,私も長らく関心を寄せてきました.本ブログからも,主に歴史的観点から関連する話題として以下を挙げておきましょう(一気に読みたい方はこちらの記事セットからどうぞ).

・ 「#312. 文法の英米差」 ([2010-03-05-1])

・ 「#930. a large number of people の数の一致」 ([2011-11-13-1])

・ 「#1144. 現代英語における数の不一致の例」 ([2012-06-14-1])

・ 「#1334. 中英語における名詞と動詞の数の不一致」 ([2012-12-21-1])

・ 「#1355. 20世紀イギリス英語で集合名詞の単数一致は増加したか?」 ([2013-01-11-1])

・ 「#1356. 20世紀イギリス英語での government の数の一致」 ([2013-01-12-1])

さらにいえば,21世紀に入ってから話題をさらっている「#1054. singular they」 ([2012-03-16-1]) の問題も,今回の「集合名詞の単数受け/複数受けの問題」と無縁ではないと思っています.

2019-01-22 Tue

■ #3557. 世界英語における3単現語尾の変異 [variation][variety][world_englishes][new_englishes][3sp][verb][agreement][conjugation][inflection][link][nptr][hypercorrection]

古今東西の○○英語において,3単現の動詞はどのように屈折しているのか.長らく追いかけている問題で,本ブログでも以下の記事をはじめとして 3sp の各記事で取り上げてきた.

・ 「#790. 中英語方言における動詞屈折語尾の分布」 ([2011-06-26-1])

・ 「#1850. AAVE における動詞現在形の -s」 ([2014-05-21-1])

・ 「#1889. AAVE における動詞現在形の -s (2)」 ([2014-06-29-1])

・ 「#1852. 中英語の方言における直説法現在形動詞の語尾と NPTR」 ([2014-05-23-1])

・ 「#2310. 3単現のゼロ」 ([2015-08-24-1])

・ 「#2112. なぜ3単現の -s がつくのか?」 ([2015-02-07-1])

・ 「#2136. 3単現の -s の生成文法による分析」 ([2015-03-03-1])

・ 「#2566. 「3単現の -s の問題とは何か」」 ([2016-05-06-1])

・ 「#2857. 連載第2回「なぜ3単現に -s を付けるのか? ――変種という視点から」」 ([2017-02-21-1])

現在の世界中の○○英語においては,3単現の語尾はどのようになっているのか,Mesthrie and Bhatt (66--67) の記述をまとめておきたい.

3単現で -s 語尾とゼロ語尾が交替するケースは,数多く報告されている.ナイジェリア変種や東アフリカ諸変種をはじめ,アメリカ・インディアン諸変種,インド変種,インド系南アフリカ変種,黒人南アフリカ変種,フィリピン変種 (e.g. He go to school.),シンガポール変種,ケープ平地変種などがある.

標準英語の反対を行く興味深い変種もある.単数でゼロとなり,複数で -s を取るという分布だ.アメリカ・インディアン変種のなかでもイスレタ族変種 (Isletan) では,次のような文例が確認されるという.

・ there are some parties that goes on over there.

・ Some peoples from the outside comes in.

・ All the dances that goes on like that occur in the spring.

・ The women has no voice to vote.

・ Maybe the governor go to these parents' homes.

・ About a dollar a day serve out your term.

・ This traditional Indian ritual take place in June.

・ By this time, this one side that are fast have overlapped.

・ The governor don't take the case.

イスレタ族変種と同様の傾向が,ケープ平地変種でも確認されるという (e.g. They drink and they makes a lot of noise.) .

標準英語の逆を行くこれらの変種の文法もある意味では合理的といえる.主語が単数であれば主語の名詞にも述語の動詞にも -s が現われず,主語が複数であればいずれにも -s が付加されるという点で一貫しているからだ.Mesthrie and Bhatt (66) は,この体系を "-s plural symmetry" と呼んでいる.

ただし,"-s plural symmetry" を示す変種は inherent variety なのか,あるいは話者個人が標準英語などを目標として過剰修正 (hypercorrection) した結果の付帯現象なのかは,今後の調査を待たなければならない.また,これらの変種が,北部イングランドの歴史的な Northern Present Tense Rule (nptr) と歴史的因果関係があるのかどうかも慎重に検討しなければならないだろう.

・ Mesthrie, Rajend and Rakesh M. Bhatt. World Englishes: The Study of New Linguistic Varieties. Cambridge: CUP, 2008.

2018-10-25 Thu

■ #3468. 人称とは何か? (2) [person][category][personal_pronoun][agreement][t/v_distinction][deixis][sobokunagimon]

人称 (person) について,先日「#3463. 人称とは何か?」 ([2018-10-20-1]) で私見を述べた.より客観的に言語における人称を考えていくに当たって,まずは言語学用語辞典で person を引いてみよう.以下,Crystal (358--59) の記述より.

person (n.) (per, PER) A category used in grammatical description to indicate the number and nature of the participants in a situation. The contrasts are deictic, i.e. refer directly to features of the situation of utterance. Distinctions of person are usually marked in the verb and/or in the associated pronouns (personal pronouns). Usually a three-way contrast is found: first person, in which speakers refer to themselves, or to a group usually including themselves (e.g. I, we); second person, in which speakers typically refer to the person they are addressing (e.g. you); and third person, in which other people, animals, things, etc are referred to (e.g. he, she, it, they). Other formal distinctions may be made in languages, such as 'inclusive' v. 'exclusive' we (e.g. speaker, hearer and others v. speaker and others, but no hearer); formal (or 'honorific') v. informal (or 'intimate'), e.g. French vous v. tu; male v. female; definite v. indefinite (cf. one in English); and so on. There are also several stylistically restricted uses, as in the 'royal' and authorial uses of we. Other word-classes than personal pronouns may show person distinction, as with the reflexive and possessive pronouns in English (myself, etc., my, etc.). Verb constructions which lack person contrast, usually appearing in the third person, are called impersonal. An obviative contrast may also be recognized.

なるほど,一口に人称といっても考慮すべき点はいろいろあるようだ.意味論・語用論的な観点からの人称の捉え方もあれば,文体的な問題としての人称もある.

最後に触れられている obviative という3人称と区別される弁別的な人称の発想はおもしろい.いわば「4人称」である.Crystal (338) の同じ用語辞典より,説明を聞いてみよう.

obviative (adj./n.) A term used in linguistics to refer to a fourth-person form used in some languages (e.g. some North American Indian languages). The obviative form ('the obviative') of a pronoun, verb, etc. usually contrasts with the third person, in that it is used to refer to an entity distinct from that already referred to by the third-person form --- the general sense of 'someone/something else'.

「オレ」「オマエ」「それ以外」という3区分に従えば obviative も3人称であるには違いなく,「4人称」とは不適切な呼称かもしれない.しかし,「4人称」という発想は,人称というフェチな世界観が(いくつかの言語においては)すでに言及されているか否かという談話の観点までも考慮しつつ,どこまでもフェチになりうる文法範疇であることを教えてくれる.

・ Crystal, David, ed. A Dictionary of Linguistics and Phonetics. 6th ed. Malden, MA: Blackwell, 2008. 295--96.

2018-10-20 Sat

■ #3463. 人称とは何か? [person][cateogry][indo-european][agreement][sobokunagimon][fetishism]

英語を学習していると「人称」 (person) という用語に出会う.代名詞でいえば,1人称は I, we,2人称は you,3人称は he, she, it, they ということになっている.私たちは,人称の区別の原理は何なのかも教わらずに,まず上記のような区別をたたきこまれる.

「人称」とは何なのか.これは,印欧語が典型的にもっている1つの世界観を名付けたものにすぎない.一種のモノの見方のフェチである.「人称」とは1つの文法カテゴリーであり,文法カテゴリーとはその言語共同体の共有する1つのフェティシズムにすぎない (cf. 「#1449. 言語における「範疇」」 ([2013-04-15-1]),「#2853. 言語における性と人間の分類フェチ」 ([2017-02-17-1])) .人称はすべての言語に関与的なわけではなく,たまたま英語を含む諸言語において重視されるカテゴリーであるにすぎない.

そもそも「人称」などという仰々しい術語がよくない.英語では単に person といっているだけなのだから,「ひと」としておいてよいのかもしれない.しかし,「人称」とは「ひと」というほどの思わせぶりな概念ですらない.思い切って単純化すれば,単に森羅万象を「オレ」「オマエ」「それ以外」の3者に分けるという世界観にほかならないのだ.つまり,そこに必要以上に深い意味を読み込んではいけない.所詮,言葉を操る人間にとって最も重要なのは,「話しをするジブン」と「話し相手であるアナタ」と「それ以外の一切合切の存在」との3分であるという考え方は,ある意味で納得できる区分である.おそらく,最もプリミティブな区分は「オレ」か「その他の一切合切」かの2区分になるのだろうが,動物とは異なり高度なコミュニケーション能力を発展させた人間社会にとってのプリミティブとは,印欧語風の「オレ」「オマエ」「その他の一切合切」の3区分であるといわれれば,そうなのかもしれないとも思う (cf. 「#1070. Jakobson による言語行動に不可欠な6つの構成要素」 ([2012-04-01-1]),「#2309. 動詞の人称語尾の起源」 ([2015-08-23-1])) .

日本語では,形容詞の人称制限と呼ばれる現象もあるにはあるが,人称のカテゴリーの存在感は薄いといってよい.しかし,印欧語などにおいていったんこの3区分が確立してしまえば,それが1つの世界観として影響力をもつだろうということは想像できる.「オレ」「オマエ」「その他の一切合切」とは,コミュニケーションの参与者の視点からすればそのまま重要度のランキングとなっており,この区分に基づいて言語体系が成り立っているとすれば,確かに理に適っている.それぞれの人称が主語として立つときに,述語の語尾も連動して変化するというのは,くだんの世界観を再確認する言語的手段なのだと考えれば,なるほどと納得できる.

このように議論してくると,いかにも「オレ」「オマエ」「その他の一切合切」の3区分が自然にも思えてくるが,これは人間にとって必須の区分ではない.この3区分の重要性は,「人称」カテゴリーを明確にもたない日本語話者にとっても説明されれば分かる類いのものではあるが,なければないで言語として成り立つ程度のものであり,絶対視する理由はない.印欧語族ではそれがたまたま言語上に顕在化するという,ただそれだけのことなのだろう.それぞれの言語は,あるカテゴリーを明示的に表現したり,逆に表現しなかったりするものであり,その点では自由な存在なのである.

2017-10-17 Tue

■ #3095. Your Grace, Your Highness, Your Majesty [pragmatics][title][address_term][honorific][monarch][personal_pronoun][agreement]

イギリス君主を呼称・指示するのに,Majesty という称号が用いられる.通常,所有格を伴い,Your Majesty, Her Majesty, His Majesty, Their Majesties, the Queen's Majesty, the King's Majesty などと使われる.Your Majesty は2人称代名詞で受けられるが,動詞に対しては3人称単数で一致するという特殊な用法を示す.

英語における Your Majesty などの「所有格 + Majesty」という敬称の型は,ラテン語の対応表現にならって中英語期から用いられていたが,平行して Your Grace や Your Highness なども同義で用いられていた.石井 (87) によれば,Your Majesty の使用が確立したのは,チューダー朝の開祖 Henry VII の治世下 (1485--1509) においてだったという.

チューダー王朝の開祖ヘンリー七世は,王家のしきたりをいくつか変えたり新設したりしたが,そのなかに王の尊称がある.それまでは,国王の尊称は Your Grace だったが,それを Your Majesty に改め,王権をいちだんと高める措置をとった.以来,君主には Your Majesty と呼びかけるのがルールになっている.

しかし,実際にはチューダー朝の後続の君主たちも,一貫して Your Majesty と呼ばれていたわけではなく,従来からの Your Grace, Your Highness も用いられていた.さらにスチュアート朝でも,開祖 James I に対して Your Majesty と並んで Your Highness も無差別に用いられていた.OED の majesty, n. の語義2の説明によれば,Your Majesty の定着は17世紀のことだったという.James I の治世の後半には確立したようだ.

It was not until the 17th cent. that Your Majesty entirely superseded the other customary forms of address to the sovereign in English. Henry VIII and Queen Elizabeth I were often addressed as 'Your Grace' and 'Your Highness', and the latter alternates with 'Your Majesty' in the dedication of the Bible of 1611 to James I.

チューダー朝からスチュアート朝にかけて,互いに重複しながらも,およそ Your Grace → Your Highness → Your Majesty と移り変わってきたことになる.おりしも絶対王政が敷かれ,君主の権威がいよいよ高まってきた時代である.音節が1つずつ増え,より重く厳かになってきているようで興味深い.

・ 石井 美樹子 『図説 イギリスの王室』 河出書房,2007年.

2017-03-17 Fri

■ #2881. 中英語期の複数2人称命令形語尾の消失 [imperative][verb][inflection][number][agreement]

標題の言語変化について,「#2475. 命令にはなぜ動詞の原形が用いられるのか」 ([2016-02-05-1]) と「#2476. 英語史において動詞の命令法と接続法が形態的・機能的に融合した件」 ([2016-02-06-1]) で少しく触れた.屈折語尾の弱化・消失は,とりわけ古英語期から中英語期にかけて起こった英語史上の大変化だが,動詞命令形の屈折語尾については,周辺的で影が薄いためか,あまり本格的な記述がなされていないように思われる.しかし,この問題は動詞における「数の一致」の標示手段に関する問題として統語形態上の重要性をもつし,中英語期において2人称の「数」はいわゆる t/v_distinction というポライトネスに直結する問題でもあるから,見かけ以上に追究する価値のあるテーマなのではないか.

この件について,中尾 (162) に当たってみると,次のようにあった.

命令法――単・複数

単数は {-ø} (sing/her (=hear)).ただし,母音,<h> の前では -e も起こる.複数接辞は直説法・複数のそれとほぼ同じ方言分布を示す ({-es, -eth}).ただし主語表現を直続させるときは {-e} (helpe ye).15世紀半ばごろから {-ø} が複数の範疇にも進出して来るようになる(AncrR にすでにその例が起こる).

p. 277 にも関連する記述があった.

命令法は屈折接辞 (helpes, helpeth) または語順 (helpe ye) によりあらわされる.前者は主語が複数,あるいは「丁重な呼び掛け」の単数の場合に用いられる.主語表現を伴うことはきわめてまれである.後者は単数および複数主語の場合に用いられる.

ここから,中英語期の命令法・複数は,(1) 屈折語尾について直説法・複数と同じ方言分布を示すということ,(2) 「丁重な単数」の2人称にも用いられたこと,(3) 15世紀半ば頃からゼロ屈折に置換されるようになってきたことが分かる.しかし,これ以上の詳細な記述はない.

後期中英語の様々な方言や異写本テキストなどで分布を調査したり,さらに時代を遡って初期中英語辺りの分布を見てみること等が必要かもしれない.

・中尾 俊夫 『英語史 II』 英語学大系第9巻 大修館書店,1972年.

2016-02-20 Sat

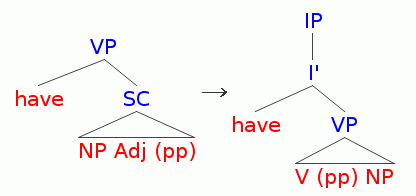

■ #2490. 完了構文「have + 過去分詞」の起源と発達 [auxiliary_verb][syntax][reanalysis][word_order][tense][aspect][perfect][grammaticalisation][agreement][participle][generative_grammar]

標記の問題は,英語歴史統語論ではよく知られた再分析 (reanalysis) の例として,また文法化 (grammaticalisation) の例として取り上げられてきた.以下,中尾・児馬 (110--17) に従って,教科書的な記述を施そう.

古英語では,現代英語の They had their enclosure closed. に相当する「have + 目的語 + 過去分詞」の構文が存在した (þā hīe tō Ðǣm ġemǣre cōmon . . ., þā hæfdon hīe hiera clūsan belocene [Or, ed. Sweet 112/34]) .その構文の意味は現代と異ならず「(目的語)を(過去分詞)の表わす状態としてもつ」ほどであり,目的語と過去分詞は統語的,形態的,意味的に密接な関係にあった.その証拠に,過去分詞は目的語の性・数・格に一致して屈折語尾を伴っていた(上の例では,男性・単数・対格).この段階では,特に新しい時制・相の含意はもっていなかった.

しかし,8世紀末までに,統語的な変異が現われてきた.目的語と過去分詞の位置が逆転した「have + 過去分詞 + 目的語」構文の登場である.新旧の語順はしばらく共存していたものの,それは現代英語のように They had closed their enclosure. と They had their enclosure closed. の意味上の対立を表わすものでは必ずしもなかった.だが,徐々に新しい語順「have + 過去分詞 + 目的語」が多く用いられるようになり,これまで他動詞の過去分詞に限られていたものが自動詞(ただし変異動詞以外)の過去分詞にまで拡がるなどして,「過去分詞+目的語」のつながりよりも「have + 過去分詞」のつながりが意識されるようになった.

中英語に入ると,過去分詞と目的語の関係が薄れて統語形態的な一致は標示されなくなり,「have + 過去分詞」の塊が複合的な述語動詞として捉えられるに至った.この段階で,「have + 過去分詞」は現代英語につながる統語構文として確立したといってよい.しかし,意味的にいえば,いまだ現在時制や過去時制と明確に区別される新しい時制や相が獲得されたわけではなかった.実際,whilom や long ago など過去を表わす副詞と現在完了構文が共起することは,これ以降 Shakespeare 辺りまで続いており,現代英語の現在完了にみられる「現在との関与性」という時制・相の特徴が確立してきたといえるのは16世紀以降である.

この構文の起源と発達を,文法化という観点から図式的に記述すると次のようになる(保坂, p. 14 の図を参考にした).

OE ME ModE

have + NP + pp -----> have + pp + NP -----> have + pp + NP ===> 完了形

所有動詞 助動詞 本動詞

統語ツリーで同じ発達を表現すれば,以下の通り(保坂,p. 149 の構造を参考にした;SC は "Small Clause" を表わす).

完了構造には have 完了だけでなく be 完了もある.後者については,「#1653. be 完了の歴史」 ([2013-11-05-1]),「#1814. 18--19世紀の be 完了の衰退を CLMET で確認」 ([2014-04-15-1]) を参照.Chaucer の用いた完了形について,「#534. The General Prologue の冒頭の現在形と完了形」 ([2010-10-13-1]) も参照されたい.

・ 中尾 俊夫・児馬 修(編著) 『歴史的にさぐる現代の英文法』 大修館,1990年.

・ 保坂 道雄 『文法化する英語』 開拓社,2014年.

2016-01-03 Sun

■ #2442. 強調構文の発達 --- 統語的現象から語用的機能へ [syntax][agreement][pragmatics][construction_grammar][discourse_marker][relative_pronoun][expletive][cleft_sentence]

先日,掲示板にて "It is . . . that . . . ." の型をもつ分裂文 (cleft sentence),いわゆる強調構文の歴史について質問が寄せられた.これについて,以下のように粗々に回答した.

分裂文(いわゆる強調構文)の発展や,要素間の統語的一致の推移については,複雑な経緯と種々の説があり,一言では説明できません.相当するものは古英語からあり,主語には it のみならず that やゼロ形が用いられていました.現代英語における分裂文という現象を,共時的な観点にこだわらず,あえて通時的な観点から分析するのであれば,that は関係詞であり,it はその先行詞であると述べておきたいと思います.つまり,"It is father that did it." という例文でいえば,「それを為したところのもの,それは父です.」ということになります.人でありながら中性の it を用いるのも妙な感じはしますが,"Who is it?" の it などからも理解できると思います(古英語でも同じでした).ところが,後に "It is I that am wrong." にみられるように,that の先行詞は文頭の It ではなく直前の I であるかのような一致を示すに至りました.以上,取り急ぎ,かつ粗々の回答です.

この問題について,細江 (245--46) が次のように論じている.

注意を引くために用いられた It is... の次に来る関係代名詞が主格であるとき,その従文における動詞は It is I that am wrong. のようにこれに対する補語と人称数で一致する.たとえば,

It is you who make dress pretty, and not dress that makes you pretty.---Eliot

But it's backwaters that make the main stream. ---Galsworthy.

It is not I that bleed---Binyon.

これは今日どんな文法家でも,おそらく反対するものはないであろう.しかも that の先行詞は明らかに It である.それではなぜこの一致法が行なわれるかといえば,〔中略〕It は文法の形式上 that の先行詞ではあるけれども,一度言者の脳裏にはいってみれば,それは決して次に来る叙述中に含まれる動作もしくは状態などの主たり得る性質のものではない.すなわち,換言すれば It is I that am wrong. と言うとき,言者の脳裏にある事実は I am wrong. にほかならないからである.

細江は p. 246 の注で,フランス語の "Nous, nous n'avons pas dit cela." と "Ce n'est pas nous qui avons dit cela." の2つの強調の型においても,上記と同じことが言えるとしている.関連して,「#1252. Bailey and Maroldt による「フランス語の影響があり得る言語項目」」 ([2012-09-30-1]) を参照.

私の回答の最後に述べたことは,歴史の過程で統語的一致の様式が変化してきたということである.これを別の観点からみれば,元来,統語的な型として出発したものが,強調や対比という語用的・談話的な役割を担う手段として発達し,その結果として,統語的一致の様式も変化にさらされたのだ,と解釈できるかもしれない.細江の主張を,回答内の例文において繰り返せば,話者の頭の中には did it (それを為した)のは明らかに father (父)という観念があるし,wrong (間違っている)のは明らかに I という観念があるはずである.それゆえに,この観念に即した統語的一致が求められるようになったのだろう.そして,現代英語までに,この一致の様式をもつ統語的な型そのものが,語用的な機能を果たす構造として確立してきたのである.

・ 細江 逸記 『英文法汎論』3版 泰文堂,1926年.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow