2025-11-16 Sun

■ #6047. yam 「ヤムイモ」の食レポ from NZ --- n の異分析の事例か? [metanalysis][etymology][loan_word][food]

NZ の食レポシリーズ.スーパーの野菜コーナーで,ボコボコした朱色の親指のような物体が箱に詰められているのが気になっていた(写真左).yam 「ヤムイモ,ヤマノイモ」だ.ヤムイモの名前は知っており,おそらくどこかで食べてきていると思うが,収穫された原型を見たことがなかったので,未知の食物を目にした感じがしていたのである.先日,いくつか買ってみた.

調べてみると,ローストしたり,ゆでて粉状にしたり,食べ方は多々あるようだが,他の野菜と炒めるのが簡単そうなので,野菜炒めでいただくことにした.皮がけっこう固く,しかも小さいものは親指大で小さめなので,包丁で剥くのが難しい.ジャガイモのように簡単にはいかないのだ.剥いてみると,白い可食部分が現われる(写真左).ジャガイモのようなさわり心地で,デンプン質であることが分かる.そのまま生でかじってみると固くてえぐい.スライスしたらますます小さくなり,炒めてみたは良いが,他の野菜に紛れて探さないと見つけられないほどに存在感が薄くなってしまった.十分に火を通すと柔らかくなり,えぐみも消えてうっすらと,サツマイモのような甘みが出る.だが,それ以上の感想は出てこず,今回はサツマイモの下位互換という評価にとどまった.もっとワイルドに行ったほうが良かったかもしれない.

yam は,日本ではあまり見ないが,世界の(亜)熱帯で広く分布しており,数百種類が確認されるという.大きさも色も味も異なるというので,今回食したのはどんな種類だったのだろうかと思っている.西アフリカ,インドア大陸,ベトナム南部,南太平洋に産する特定の種が美味だというが,これがそうだったのだろうか.味がサツマイモに近いので,アメリカ南部の英語ではサツマイモを指して yam というようだが,種としては別である.一方,私の好きなナガイモやトロロイモは仲間だという.

yam は,ミクロネシアやメラネシアにおいては,食物としてのみならず文化的にも重要で,大量に保有する者は社会的名声を得られるといい,収穫儀礼も盛大に行なわれるという.そんなに大事な作物だったのか,スマン.

気を取り直して yam の語源を『英語語源辞典』で調べてみた.西アフリカの現地語に由来するとされ,セネガル語で「食べる」を意味する nyami が参照されているが,よくは分かっていないようだ.ヨーロッパに入って,スペイン語では ñame (古くは†igñame),ポルトガル語 ihname,フランス語 igname となった.英語でも,1588年の以下の初例を含め初期の例は,現代の yam にはみられない語頭音節が加えられた形で現われ,inamy, nnames, iniamos など様々な綴字で文証される.

1588 A fruite called Inany [Italian Ignami]: which fraite is lyke to our Turnops, but is verye sweete and good to eate. (Hickock, translation of C. Federici, Voyage & Trauaile f. 18)

ところが,英語でも17世紀半ばからは,もともとの語頭音節が脱落した形が現われてくる.Yeams, jamooes, Yames, Yams, Jammes, Jambs, Guams などエキゾチック感が満載な綴字が次から次へと出現し,516通りの through とは別の意味で壮観といってよい.

発音上の問題は,なぜオリジナルの語頭音節が脱落したかである.『英語語源辞典』も OED もこれには触れていない.n の脱落が関わっている点で,すぐに思いつくのは,異分析 (metathesis) である.ひとまず他言語は考えず英語のみを念頭にシミュレーションしてみよう.例えば */iniam/ の語頭母音が曖昧化した */əniam/ のような原型を想定する.聞き手が,これを不定冠詞 an /ən/ が前置されたものと誤って解釈し,語幹を /iam/ として切り出してしまった,というそんなシナリオだ.いかだろうか.

本記事には heldio 版もあります.「#1629. yam を食べたけれど,語源のほうがおいしかった --- NZ食レポ」よりお聴きいただければ.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

2025-10-24 Fri

■ #6024. なぜ It is kind OF you to come. なのか? --- 「いのほた言語学チャンネル」最新回より [youtube][inohota][youtube][preposition][syntax][infinitive][construction][metanalysis][sobokunagimon]

井上逸兵さんと運営している YouTube チャンネル「いのほた言語学チャンネル」は,おかげさまで多くの方にご覧いただいています.先日公開した最新回「#381. It is important for you to . . . と It is kind of you to . . . って似た構文と思われがちですが,ルーツがまったくちがいます」は,視聴回数も4千回以上と好調です.多くの方々の知的好奇心を刺激することができたのではないかと嬉しく思っています.今回は,この動画の内容を hellog として要約しつつ,テーマとなった構文の謎に迫っていきます.

さて,問題の構文は It is kind of you to come. に代表される,人の行動を評価する形容詞を用いた文です.学校英文法では,不定詞の意味上の主語を伴う構文として,より一般的な It is important for you to go. の構文とセットで学習することが多いかと思います.そして,kind, foolish, wise のような人物評価の形容詞の場合には前置詞として of を,important や necessary のような場合には for を用いる,と整理して学習した方もいるのではないでしょうか(私自身がまさにそうでした).

しかし,なぜ人物評価の形容詞に限って of が用いられるのか,という理由まで踏み込んで教わることは少ないでしょう.動画でも指摘している通り,両者は表面的には前置詞が交替するだけの平行的な構文に見えますが,その歴史的なルーツはまったく異なるのです.

まず,important for you の構文について.こちらは,もともと it is important for you 「それはあなたにとって重要だ」と to go 「行くことが」という2つの要素が組み合わさってできたものです.つまり,for you は本来 important に副詞的にかかる前置詞句だったのです.「あなたにとって(重要だ)」ということですね.ところが,you が後続する不定詞 to go の意味上の主語でもあることから,時代を経るにつれて for you to go 全体が1つの大きな主語のように再解釈されるようになりました.これは統語論上の異分析 (metanalysis) と呼ばれる現象の典型例です.

一方,本題の kind of you の構文はどうでしょうか.こちらは異分析では説明がつきません.なぜなら,of you では「あなたにとって(親切だ)」の意味にはならないからです.親切なのは「あなた」自身なのであり,この意味関係を捉えるには別の解釈を探る必要があるのです.

この of の正体は,すでに本ブログの記事「#4116. It's very kind of you to come. の of の用法は?」 ([2020-08-03-1]) や「#4117. It's very kind of you to come. の of の用法は歴史的には「行為者」」 ([2020-08-04-1]) でも解説した通り,「行為者」を示す of と考えるのが最も説得的です.現代英語では受動態の行為者は by で示すのが普通ですが,中英語から初期近代英語にかけては of が優勢でした.つまり,of you は "(done) by you" (あなたによってなされた)に近い意味合いで理解されていたのです.

OED をひもとくと,この構文の原型は It was a kind thing of you to come. のような,形容詞が名詞 thing や act, part などを修飾する形だったことがわかります.この原型に「行為者の of」を適用すれば,a kind thing (done) by you 「あなたによってなされた親切なこと」とスムーズに解釈できます.この構文が使われるうちに,中間にある thing のような名詞が省略され,It was kind of you... という現代の形に化石化していった,というのが真相のようです.

このように,一見すると似通った2つの構文が,まったく異なる発生の経緯をもっているというのは,おもしろいことですね.学校英文法で出会う素朴な疑問の多くは,歴史を遡ることで,このように腑に落ちる説明が見つかることが多いです.これこそが英語史研究の醍醐味です.

今回の話題について,より詳しくは上記の YouTube 動画をご覧いただければ幸いです.また,音声メディア Voicy の heldio でも関連する放送回があるので,合わせてお聴きください.

・ heldio: 「#91. It's kind of you to come. の of」

・ heldio: 「#387. It is important to study. の構文について英語史してみます」

2025-03-23 Sun

■ #5809. 朝カルシリーズ講座の第12回「勘違いから生まれた英単語」をマインドマップ化してみました [asacul][mindmap][notice][kdee][etymology][hel_education][lexicology][metanalysis][folk_etymology][ghost_word][link]

3月15日に,今年度の朝日カルチャーセンター新宿教室でのシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」の最終回となる第12回が開講されました.今回は「勘違いから生まれた英単語」と題して,「事故」によって生じた単語の具体例を挙げ,いつものように『英語語源辞典』やその他の資料を通じて,語源とは何か,単語とは何かという究極の問いに迫りました.

この第12回の内容を markmap というウェブツールによりマインドマップ化して整理しました(画像としてはこちらからどうぞ).復習用にご参照いただければ.

今回のシリーズ第12回の話題に直接・間接に関わるコンテンツを,hellog と heldio の過去回で取り上げてきましたので,以下をご参照ください.

・ hellog 「#5799. 3月15日(土)の朝カルのシリーズ講座第12回「勘違いから生まれた英単語」のご案内」 ([2025-03-13-1])

・ heldio 「#1381. 3月15日(土)の朝カル講座「勘違いから生まれた英単語」に向けて」

・ heldio 「#1383. 英文精読回 --- 幽霊語をめぐる文の jealously をどう解釈する?」

また,シリーズ過去回のマインドマップについては,以下もご参照ください.

・ 「#5625. 朝カルシリーズ講座の第1回「英語語源辞典を楽しむ」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-20-1])

・ 「#5629. 朝カルシリーズ講座の第2回「英語語彙の歴史を概観する」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-24-1])

・ 「#5631. 朝カルシリーズ講座の第3回「英単語と「グリムの法則」」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-26-1])

・ 「#5639. 朝カルシリーズ講座の第4回「現代の英語に残る古英語の痕跡」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-04-1])

・ 「#5646. 朝カルシリーズ講座の第5回「英語,ラテン語と出会う」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-11-1])

・ 「#5650. 朝カルシリーズ講座の第6回「英語,ヴァイキングの言語と交わる」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-15-1])

・ 「#5669. 朝カルシリーズ講座の第7回「英語,フランス語に侵される」をマインドマップ化してみました」 ([2024-11-03-1])

・ 「#5704. 朝カルシリーズ講座の第8回「英語,オランダ語と交流する」をマインドマップ化してみました」 ([2024-12-08-1])

・ 「#5723. 朝カルシリーズ講座の第9回「英語,ラテン・ギリシア語に憧れる」をマインドマップ化してみました」 ([2024-12-27-1])

・ 「#5760. 朝カルシリーズ講座の第10回「英語,世界の諸言語と接触する」をマインドマップ化してみました」 ([2025-02-02-1])

・ 「#5774. 朝カルシリーズ講座の第11回「英語史からみる現代の新語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-02-16-1])

さて,今年度のシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」はこれにて終了です.1年間にわたりご参加いただいた方々には,御礼申し上げます.来年度も月に一度のペースで英語史に関連する講座を続けていきますが,今年度のテーマの流れを汲みながらも,特定の単語に注目しつつ,英語史を描いていく予定です.シリーズのタイトルは「歴史上もっとも不思議な英単語」です.4月からの春期クール3回分については,題目と日程が次のように決定しています.朝カルの公式HPより詳細をご確認し,ぜひお申し込みください.

1. 4月26日(土):she --- 語源論争の絶えない代名詞

2. 5月24日(土):through --- あまりに多様な綴字をもつ語

3. 6月21日(土):autumn --- 類義語に揉み続けられてきた季節語

来年度も朝カル英語史講座,どうぞよろしくお願いいたします.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2025-03-16 Sun

■ #5802. ghost word --- 造語者 Skeat による定義 [ghost_word][terminology][oed][lexicography][lexicology][metanalysis]

幽霊語について ghost_word のタグで記事をいくつか書いてきた.一昨日の記事「#5800. ghost word --- Skeat 曰く「辞書に採録してはいけない語」」 ([2025-03-14-1]) で触れたように,ghost word なる用語を造り出したのは,文献学者 Walter W. Skeat (1835--1912) である.

先の記事で触れたように,abacot なる単語が bycocket の崩れた形(誤記や異分析が関わっているか?)として幽霊のように生じたと考えられている.Skeat は,このような語を典型的な幽霊語と考えた.Skeat はまた,幽霊語は既存の単語の単なる誤用と混同すべきではないとも説く.ghost word の定義に相当する1節 (p. 352) を Skeat より引用しよう.

I propose, therefore, to bring under your notice a few more words of the abacot type; words which will come under our Editor's notice in course of time, and which I have little doubt that he will reject. As it is convenient to have a short name for words of this character, I shall take leave to call them "ghost-words." Like ghosts, we may seem to see them, or may fancy that they exist; but they have no real entity. We cannot grasp them; when we would do so, they disappear. Such forms are quite different, I would remark, from such as are produced by misuse of words that are well known. When, according to the story, a newspaper intended to say that Sir Robert Peel had been out with a party of friends shooting pheasants, and the compositor turned this harmless piece of intelligence into the alarming statement that "Sir Robert Peel had been out with a party of fiends shooting peasants," we have mere instances of misuse. The words fiends and peasants, though unintended in such a context, are real enough in themselves. I only allow the title of ghost-words to such words, or rather forms, as have no meaning whatever. (352)

この主張の後,Skeat は主に中英語期の文字の読み違いによって生じた幽霊語の例を挙げていく.単発の読み違いが,その後,誤ったまま連綿と受け継がれていき,いつしか幽霊語と気づかれることのない本当に恐ろしい幽霊語へと発展していくものだ,と警鐘を鳴らしている.Skeat はいったい何を恐れていたのだろうか(筆者は,このような単語はそれ自体が歴史をもっており,おもしろくて好きである).

・ Skeat, Walter W. "Report upon 'Ghost-words,' or Words which Have no Real Existence." in the President's Address for 1886. Transactions of the Philological Society for 1885--87. Vol. 2. 350--80.

2025-03-13 Thu

■ #5799. 3月15日(土)の朝カルのシリーズ講座第12回「勘違いから生まれた英単語」のご案内 [asacul][notice][kdee][etymology][hel_education][helkatsu][link][lexicology][vocabulary][analogy][metanalysis][folk_etymology][voicy][heldio]

・ 日時:3月15日(土) 17:30--19:00

・ 場所:朝日カルチャーセンター新宿教室

・ 形式:対面・オンラインのハイブリッド形式(1週間の見逃し配信あり)

・ お申し込み:朝日カルチャーセンターウェブサイトより

今年度月に一度のペースで,『英語語源辞典』(研究社)を参照しつつ英語語彙史をたどる朝カルシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」を続けてきました.明後日3月15日(土)に開講される第12回は,シリーズ最終回となります.前回までに英語語彙史はおおよそ描ききったので,最終回は遊び心満載の「勘違いから生まれた英単語」で締めたいと思います.

他の言語も同様ですが,英語には本来なかった語,あり得なかった語が,勘違いを含む何らかの「事故」により,存在し始めるということがあります.単に語源不詳というわけではなく,広い意味でのエラーにより生じてしまった語,といえばよいでしょうか.既存の語からの類推 (analogy) によって生まれた語,解釈語源あるいは民間語源 (folk_etymology) に基づく語,幽霊語 (ghost_word) など「事故」のタイプは様々ですが,このように不規則な出自をもつ単語たちも,英語語彙に独特な貢献をなしてきたのです.今回の講座では,いつものように『英語語源辞典』やその他の辞書を参照しつつ,変わり者の単語たちと戯れたいと思います.

過去11回分については,各々概要をマインドマップにまとめていますので,以下の記事をご覧ください.

・ 「#5625. 朝カルシリーズ講座の第1回「英語語源辞典を楽しむ」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-20-1])

・ 「#5629. 朝カルシリーズ講座の第2回「英語語彙の歴史を概観する」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-24-1])

・ 「#5631. 朝カルシリーズ講座の第3回「英単語と「グリムの法則」」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-26-1])

・ 「#5639. 朝カルシリーズ講座の第4回「現代の英語に残る古英語の痕跡」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-04-1])

・ 「#5646. 朝カルシリーズ講座の第5回「英語,ラテン語と出会う」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-11-1])

・ 「#5650. 朝カルシリーズ講座の第6回「英語,ヴァイキングの言語と交わる」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-15-1])

・ 「#5669. 朝カルシリーズ講座の第7回「英語,フランス語に侵される」をマインドマップ化してみました」 ([2024-11-03-1])

・ 「#5704. 朝カルシリーズ講座の第8回「英語,オランダ語と交流する」をマインドマップ化してみました」 ([2024-12-08-1])

・ 「#5723. 朝カルシリーズ講座の第9回「英語,ラテン・ギリシア語に憧れる」をマインドマップ化してみました」 ([2024-12-27-1])

・ 「#5760. 朝カルシリーズ講座の第10回「英語,世界の諸言語と接触する」をマインドマップ化してみました」 ([2025-02-02-1])

・ 「#5774. 朝カルシリーズ講座の第11回「英語史からみる現代の新語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-02-16-1])

本講座の詳細とお申し込みはこちらよりどうぞ.『英語語源辞典』(研究社)をお持ちの方は,ぜひ傍らに置きつつ受講いただければと存じます(関連資料を配付しますので辞典がなくとも受講には問題ありません).

今度のシリーズ最終回については,heldio でも「#1381. 3月15日(土)の朝カル講座「勘違いから生まれた英単語」に向けて」でもご案内しています.ぜひお聴きください.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

2025-01-31 Fri

■ #5758. buriel, marquee, riddle の異分析 [metanalysis][back_formation][plural][french][etymology]

「#344. cherry の異分析」 ([2010-04-06-1]) の記事で,数の異分析 (numerical metanalysis) の典型例として cherry, pea, sherry を見た.Poutsma (138) より,標題の3語が同現象の他の例であることを知ったので,ここに記しておきたい.

burial, from Mid. English buriels. When the e was changed to a in Mod. English, burials seemed to be a plural like victuals, vitals, espousals, etc.

marquee, from Mod. English marquees, a modified spelling of French marquise.

riddle, from Mid. English redels.

burial と riddle に関しては,歴史的には語幹末に -els という要素を示していたが,これがラテン語由来の名詞化語尾 -al (ex. arrival, denial) と複数語尾 -s に再分析されたという共通点がある.また,marquee と以前に取り上げた cherry については,いずれもフランス語で語幹を構成していた -ise が再分析された結果である.

数の異分析の事例を検討すると,対象となる語には語源的・形態的な特徴があることがわかる.

・ Poutsma, H. A Grammar of Late Modern English. Part II, The Parts of Speech, 1A. Groningen: P. Noordhoff, 1914.

2024-12-16 Mon

■ #5712. Norman の複数形に Normans のほか Normen もあった [number][plural][compound][metanalysis][analogy][folk_etymology][oed]

German (ドイツ人)の複数形は Germans であり *Germen にはならない.語源的に -man 複合語ではないからだ.同様に human (人間), Ottoman (オスマン・トルコ人), talisman (護符)なども,-man はあくまで語幹の一部であり,語源的に -man 複合語ではないために,複数形は規則的に - s をつけて humans, Ottomans, talismans とする.*humen, *Ottomen, *talismen とはならない.

これと若干事情が異なるのが「#707. dragoman」 ([2011-04-04-1]) で紹介した名詞の複数形である.dragoman (通訳)は語源的には -man 複合語ではないものの,複数形としては dragomans のみならず dragomen も用いられる.後者は一種の勘違い,あるいは異分析 (metanalysis) に基づく語形だが,歴史的には許容されてきた.

さらに異なるタイプが,今回取り上げる Norman の複数形だ.この名詞は,語源的には north + -man であり,明らかに -man 複合語である(cf. 「#1568. Norman, Normandy, Norse」 ([2013-08-12-1])).したがって,複数形は *Normen となることが予想されるが,実際には全体として1つの名詞語幹として解釈されるようになったのだろう,Normans という語形が通用されてきた.

ところが Norman の語史をひもとくと,かつては複数形として Normen も用いられていたことがわかる.OED より古英語からの最初期の例文を挙げてみよう.

OE Þær wæs Harold cyning of Norwegan & Tostig eorl ofslagen, & gerim folces mid heom, ægðer ge Normana ge Englisca, & þa Normen [flugon þa Englis[c]a].

Anglo-Saxon Chronicle (Tiberius MS. B.i) anno 1066

OE Harold for to Norwegum, Magnus fædera, syððan Magnus dead wæs, & Normen hine underfengon.

Anglo-Saxon Chronicle (Tiberius MS. B.iv) anno 1049

一方,古くから Normans のほうが普通の複数形だったようではある.

c1275 (?a1200) Seoððen comen Normans [c1300 Otho MS. Normains]..and nemneden heo Lundres.

Laȝamon, Brut (Caligula MS.) (1963) 7115

c1325 (c1300) þus was in normannes hond þat lond ibroȝt.

Chronicle of Robert of Gloucester (Caligula MS.) 7498

-man 語の民間語源的な複数形をめぐる事例は,ほかにもあるかもしれない.

2023-11-08 Wed

■ #5308. 地名では前置詞付き与格形が残ることがある [name_project][onomastics][toponymy][dative][preposition][metanalysis][determiner][article]

昨日の記事「#5307. Birmingham の3つの発音」 ([2023-11-07-1]) の引用した一節にも言及があったように,地名は古くは位格(古英語以降は与格)の形を取ることが多かった.同様に前置詞を伴って生起することも,やはり多かった.これは考えてみれば自然のことである.すると,与格語尾や前置詞が,そのまま地名本体の一部に取り込まれてしまう例も出てくる.さらに,この形成過程が半ば忘れ去られると,異分析 (metanalysis) が生じることにもなる.そのような産物が,現代の地名に残っている.

Clark (476--77) によると,例えば Attercliffe は古英語 *æt þǣm clife (DB Atecliue) "beside the escarpment" に由来し,Byfleet は古英語 bī flēote "by a stream" に,Bygrave は後期古英語 bī grafan "beside the diggings" にそれぞれ由来する.

現代の定冠詞 the に相当する決定詞の一部が地名に取り込まれてしまう例もある.例えば Thurleigh は古英語 (æt) þǣre lēage "at the lye" に遡る.Noke は中英語 atten oke に,それ自体は古英語 *(æt) þǣm ācum "at the oak-trees" に遡るというから,語頭の n は決定詞の屈折語尾の(変形した)一部を伝えているといえる.Rye や Rea も同様で,古英語 (æt) þǣre īege/ēa "at the water" からの異分析による発達を表わす.

もう1つ興味深いのは Scarborough, Edinburgh, Canterbury などに見られる borough 「市」の異形態だ.古英語の主格・対格 -burg に由来するものは -borough/-burgh となるが,与格 -byrig に由来するものは -bury となる.

複数形についても同様の揺れが見られ,Hastings の -s は複数主格・対格形に遡るが,Barking, Reading などは複数与格形に遡るという(古英語の複数与格形は -um だが,これが段階的に弱化して消失した).

以上,前置詞,決定詞,格形との複雑な絡み合いが,地名の形態を複雑で豊かなものにしてきたことが分かるだろう.

・ Clark, Cecily. "Onomastics." The Cambridge History of the English Language. Vol. 1. Ed. Richard M. Hogg. Cambridge: CUP, 1992. 452--89.

2023-05-16 Tue

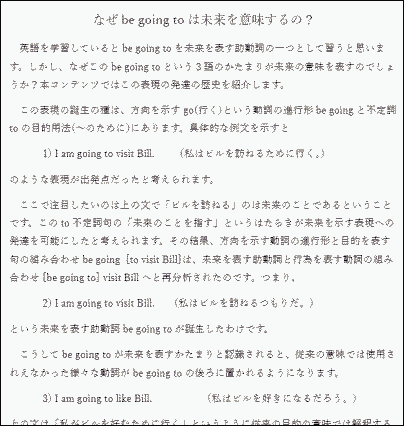

■ #5132. なぜ be going to は未来を意味するの? --- 「文法化」という観点から素朴な疑問に迫る [sobokunagimon][tense][future][grammaticalisation][reanalysis][metanalysis][syntax][semantics][auxiliary_verb][khelf][voicy][heldio][hel_contents_50_2023][notice]

標題は多くの英語学習者が抱いたことのある疑問ではないでしょうか?

目下 khelf(慶應英語史フォーラム)では「英語史コンテンツ50」企画が開催されています.4月13日より始めて,休日を除く毎日,khelf メンバーによる英語史コンテンツが1つずつ公開されてきています.コンテンツ公開情報は日々 khelf の公式ツイッターアカウント @khelf_keio からもお知らせしていますので,ぜひフォローいただき,リマインダーとしてご利用ください.

さて,標題の疑問について4月22日に公開されたコンテンツ「#9. なぜ be going to は未来を意味するの?」を紹介します.

さらに,先日このコンテンツの heldio 版を作りました.コンテンツ作成者との対談という形で,この素朴な疑問に迫っています.「#711. なぜ be going to は未来を意味するの?」として配信しています.ぜひお聴きください.

コンテンツでも放送でも触れているように,キーワードは文法化 (grammaticalisation) です.英語史研究でも非常に重要な概念・用語ですので,ぜひ注目してください.本ブログでも多くの記事で取り上げてきたので,いくつか挙げてみます.

・ 「#417. 文法化とは?」 ([2010-06-18-1])

・ 「#1972. Meillet の文法化」([2014-09-20-1])

・ 「#1974. 文法化研究の発展と拡大 (1)」 ([2014-09-22-1])

・ 「#1975. 文法化研究の発展と拡大 (2)」 ([2014-09-23-1])

・ 「#3281. Hopper and Traugott による文法化の定義と本質」 ([2018-04-21-1])

・ 「#5124 Oxford Bibliographies による文法化研究の概要」 ([2023-05-08-1])

とりわけ be going to に関する文法化の議論と関連して,以下を参照.

・ 「#2317. 英語における未来時制の発達」 ([2015-08-31-1])

・ 「#3272. 文法化の2つのメカニズム」 ([2018-04-12-1])

・ 「#4844. 未来表現の発生パターン」 ([2022-08-01-1])

・ 「#3273. Lehman による文法化の尺度,6点」 ([2018-04-13-1])

文法化に関する入門書としては「#2144. 冠詞の発達と機能範疇の創発」 ([2015-03-11-1]) で紹介した保坂道雄著『文法化する英語』(開拓社,2014年)がお薦めです.

・ 保坂 道雄 『文法化する英語』 開拓社,2014年.

2022-11-05 Sat

■ #4940. 再分析により -ess から -ness へ [reanalysis][metanalysis][analogy][suffix][morpheme]

形態論的な再分析 (reanalysis) にはいくつかの種類があるが,今回は Fertig (32) を引用しつつ,名詞化接尾辞 -ness が実は -ess に由来するという事例を紹介する.

This [type of reanalysis] occurs frequently when the reanalysis affects the location of a boundary between stem and affix. A well-known example involves the Germanic suffix that became English -ness. The corresponding suffix in proto-Germanic was -assu. This suffix was frequently attached to stems ending in -n, and this n was subsequently reanalyzed as belonging to the suffix rather than the stem. In Old English, we find examples based on past participles, such as forgifeness 'forgiveness', which could still be analyzed as forgifen + ess, but also many instances based on adjectives, such as gōdness 'goodness' or beorhtness 'brightness', which provide unambiguous evidence of the reanalysis and the new productive rule of -ness suffixation . . . . Similar reanalyses give us the common Germanic suffix -ling --- as in English darling, sapling, nestling, etc. --- from attachment of -ing (OED -ing, suffix3 'one belonging to') to stems ending in l, as well as the German suffixes -ner and -ler, attributable to words where -er was attached to stems ending in -n or -l and then extended to give us new words such as Rentner 'pensioner' < Rente 'pension' and Sportler 'sportsman'.

『英語語源辞典』よりもう少し補っておこう.接尾辞 -ness は強変化過去分詞の語尾に現われる n が,ゲルマン祖語の弱変化動詞の接辞 *-atjan に由来する *-assus (後の古英語の -ess)に接続したものである.つまり n は本来は基体の一部だったのだが,それが接尾辞 -ess と一体化して,-ness なる新たな接尾辞ができたというわけだ.

オランダ語 -nis,ドイツ語 -nis,ゴート語 -inassus のような平行的な例がゲルマン諸語に確認されることから,この再分析の過程はゲルマン祖語の段階で起こっていたと考えられる.ゲルマン諸語間の母音の差異については不詳である.英語内部でみても初期中英語では -nes(se) と -nis(se) が併存していたが,後期中英語以降は前者が優勢となった.

身近な -ness という接尾辞1つをとっても,興味深い歴史が隠れているものだ.

・ Fertig, David. Analogy and Morphological Change. Edinburgh: Edinburgh UP, 2013.

・ 寺澤 芳雄(編) 『英語語源辞典』 研究社,1997年.

2021-03-07 Sun

■ #4332. notch (刻み目)の語頭の n [metanalysis][etymology][article][anglo-norman][french]

「V字型の刻み目,切込み」を意味する notch が,不定冠詞に関わる異分析 (metanalysis) の結果の形態であるという記事を読んだ.9 Words Formed by Mistakes: When false division gives us real words の記事によると,notch が異分析という勘違いによって生じた語の1つとして紹介されている(その他の例として apron, ingot, nickname, umpire, orange, aught, newt, adder が挙げられている).

この記事では,本来の (an) ickname が (a) nickname として誤って分析され,新しく nickname という語幹が取り出されたのと同様に,古フランス語から借用された oche についても,(an) oche から (a) noche が取り出されたものとして説明されている.

なるほどと思い OED の notch, n. で確認してみたが,上の記事の説明とは少々様子が異なる.確かに古フランス語やアングロノルマン語に oche なる形態はあったようだが,すでに14世紀初頭にアングロノルマン語において noche なる異形態が確認されているというのだ.英語での notch の初出は1555年であり,英語において不定冠詞の関わる異分析が生じたとするよりは,アングロノルマン語においてすでに n が語頭添加された形態が,そのまま英語に借用されたとするほうが素直ではないか,というのが OED のスタンスと読み取れる.語源欄には次のようにある.

Apparently < Anglo-Norman noche (early 14th cent.), variant of Anglo-Norman and Middle French osche notch, hole in an object (1170 in Old French), oche incised mark used to keep a record (13th cent.; French hoche nick, small notch; further etymology uncertain and disputed: see below), with attraction of n from the indefinite article in French (compare NOMBRIL n.).

これによると,n の語頭添加は確かに不定冠詞の関わる異分析の結果ではあるが,英語での異分析ではなくフランス語での異分析だということになる.しかし,英語の an/a という異形態ペアに相当するものが,アングロノルマン語にあるとは聞いたことがなかったので少々頭をひねった.そこで Anglo-Norman Dictionary の NOTCH1 に当たってみると,次の解説があった.

The nasal at the beginning of the word is believed to be the result of a lexicalized contraction of the n from the indefinite article: une oche became une noche. This nasalized form is not found in Continental French and, according to the OED, only appears in English from the second half of the sixteenth century (as notche).

どうやら英語の an/a と厳密な意味で平行的な異分析というわけではないようだ.不定冠詞の n が長化して後続の語幹の頭に持ち越された,と表現するほうが適切かもしれない.しかも,この解説自体が OED を参照していることもあり,これは1つの仮説としてとらえておくのがよいかもしれない.

参考までに,OED からの引用の末尾にある通り,nombril という語の n も,英語ではなくフランス語における不定冠詞の関わる異分析の結果として説明されている.

2020-09-19 Sat

■ #4163. helpmeet から helpmate へ [etymology][metanalysis][folk_etymology][matanalysis][ghost_word][bible]

標記の語はいずれも「協力者,仲間;配偶者」を意味する.通常は helpmate /ˈhɛlp ˌmeɪt/ の語形が用いられるが,まれに helpmeet /ˈhɛlp ˌmiːt/ も用いられる.しかし,歴史的にみれば,まれな後者のほうが由緒正しい形であり,前者はある種の勘違いによって生まれた形である.

この meet は動詞「会う」ではなく,「適当な,ふさわしい」を意味する古風な形容詞である.あまりお目にかからない語だが,たとえば新約聖書の『ルカによる福音書』(15:32) に "It was meet that we should make merry." (われらの楽しみ喜ぶは当然なり)とある.古英語のアングリア方言形 *ġemēte (WS ġemǣte) にさかのぼり,ドイツ語の gemäss に対応する.意味は古英語でもドイツ語でも「適当な,ふさわしい」である.

さて,旧約聖書の『創世記』 (2:18, 20) に an help meet for him という表現が出てくる.神がアダムのために伴侶として鳥獣,そしてイヴを与えようとするくだりである.「彼にとってふさわしい助っ人」ほどを意味した.ところが,名詞と形容詞からなる help meet なる表現が,helpmeet という1つの名詞として誤解されてしまった.句を誤って分析してしまったのである(このような過程を異分析 (metanalysis) と呼ぶ).この誤解の瞬間に「協力者,仲間」を意味する幽霊語 helpmeet が英語に出現した.

しかし,本来 meet なる名詞は存在せず,複合語の第2要素として落ち着きが悪かったのだろう.やがて「仲間」を意味する別語源の mate が,発音の類似から複合語の第2要素に忍び込み,helpmate が生まれたと考えられる.

以下の例文のように,helpmate の後ろに to や for の前置詞句を伴うことが多いのは,meet が形容詞「適当な,ふさわしい」を表わしていた頃の名残といえなくもない.

・ He was a faithful helpmate to his master.

・ She was a true helpmate to her husband.

・ You are a good helpmate for our work.

2020-05-05 Tue

■ #4026. なぜ Japanese や Chinese などは単複同形なのですか? (3) [plural][number][adjective][etymology][suffix][metanalysis][sobokunagimon]

標記の素朴な疑問について2日間の記事 ([2020-05-03-1], [2020-05-04-1]) で論じてきました.今日もその続きです.

Japanese や Chinese は本来形容詞であるから名詞として用いる場合でも複数形の -s がつかないのだという説に対して,いや初期近代英語期には Japaneses や Chineses のような通常の -s を示す複数形が普通に使われていたのだから,そのような形容詞起源に帰する説は受け入れられない,というところまで議論をみてきました.ここで問うべきは,なぜ Japaneses や Chineses という複数形が現代までに廃用になってしまったのかです.

考えられる答えの1つは,これまでの論旨と矛盾するようではありますが,やはり起源的に形容詞であるという意識が根底にあり続け,最終的にはそれが効いた,という見方です.例えば Those students over there are Japanese. と聞いたとき,この Japanese は複数名詞として「日本人たち」とも解釈できますが,形容詞として「日本(人)の」とも解釈できます.つまり両義的です.起源的にも形容詞であり,使用頻度としても形容詞として用いられることが多いとすれば,たとえ話し手が名詞のつもりでこの文を発したとしても,聞き手は形容詞として理解するかもしれません.歴とした名詞として Japaneses が聞かれた時期もあったとはいえ,長い時間の末に,やはり本来の Japanese の形容詞性が勝利した,とみなすことは不可能ではありません.

もう1つの観点は,やはり上の議論と関わってきますが,the English, the French, the Scottish, the Welsh, など,接尾辞 -ish (やその異形)をもつ形容詞に由来する「?人」が -(e)s を取らず,集合的に用いられることとの平行性があるのではないかとも疑われます(cf. 「#165. 民族形容詞と i-mutation」 ([2009-10-09-1])).

さらにもう1つの観点を示すならば,発音に関する事情もあるかもしれません.Japaneses や Chineses では語末が歯摩擦音続きの /-zɪz/ となり,発音が不可能とはいわずとも困難になります.これを避けるために複数形語尾の -s を切り落としたという可能性があります.関連して所有格の -s の事情を参照してみますと,/s/ や /z/ で終わる固有名詞の所有格は Socrates' death, Moses' prophecy, Columbus's discovery などと綴りますが,発音としては所有格に相当する部分の /-ɪz/ は実現されないのが普通です.歯摩擦音が続いて発音しにくくなるためと考えられます.Japanese, Chineses にも同じような発音上の要因が作用したのかもしれません.

音韻的な要因をもう1つ加えるならば,Japanese や Chinese の語末音 /z/ 自体が複数形の語尾を体現するものとして勘違いされたケースが,歴史的に観察されたという点も指摘しておきましょう.OED では,勘違いの結果としての単数形としての Chinee や Portugee の事例が報告されています.もちろんこのような勘違い(専門的には「異分析」 (metanalysis) といいます)が一般化したという歴史的事実はありませんが,少なくとも Japaneses のような歯摩擦音の連続が不自然であるという上記の説に間接的に関わっていく可能性を匂わす事例ではあります.

以上,仮説レベルの議論であり解決には至っていませんが,英語史・英語学の観点から標題の素朴な疑問に迫ってみました.英語史のポテンシャルと魅力に気づいてもらえれば幸いです.

2020-01-20 Mon

■ #3920. Chibanian (チバニアン,千葉時代)の接尾辞 -ian の直前の n とは? [suffix][word_formation][neo-latin][toponym][neologism][metanalysis][sobokunagimon]

一昨日 ([2020-01-18-1]) と昨日 ([2020-01-19-1]) の記事に引き続き,Chibanian という新語についての話題.この語の接尾辞 -ian について考えてきたが,Chiba と -ian の間にある n はいったい何ものなのだろうか.表面的には -nian 全体が接尾辞のようにみえるが,連日みてきたように,語源的にいえばあくまで -ian の部分が接尾辞である.

ネットを調べてみると,この n の問題を含めた Chibanian の名称についてコメントしている人々がいた.「『チバニアン』でよいのか?」のほか,Twitter でもこちらやこちらで疑問が表明されている.各々,興味深い議論がなされている.

ここはラテン語研究者に解説をお願いしたいところだが,お願いといっても半分は冗談である.私自身もこの2日間の記事でラテン語を含めて語源云々をひもといてきたが,いってしまえば Chibanian はあくまで現代的な Neo-Latin の造語である.現代の命名にあたってどこまで厳密に(古典)ラテン語の語形成を踏まえるべきなのか,あるいは近年の造語慣習になるべく従うべきなのかについては,明示的な規範があるわけではない.Chibanian でなくとも,Chiban, Chibian, Chibean など,それらしい命名であれば何でもよいのではないかと思っている.「#2979. Chibanian はラテン語?」 ([2017-06-23-1]) でも示唆したように,Chibanian には日本語の地名が含まれているもののラテン語の風貌をしており,全体としては英語風に綴られ発音されるという,まさにハイブリッドのたまものである.3言語が,狭い場所で互いに押しすぎず引きすぎず身を寄せ合って生活している寄合所帯みたいなものなのだ.いずれかの言語の語形成上の規範を押しつけたところで,平和には暮らせなさそうである.

ということで,挿入されている n についても自由に解釈してよいと思う.語形・音形を整えるだけの連結母音という見方もよいだろうし,Romanian や Iranian などにならって -nian で切り出した新たな接尾辞と見てもよいかもしれない(cf. 「#3488. 膠着と滲出」 ([2018-11-14-1]) の滲出).類例として Panama に対して Panamanian という例がある.OED によると,Panamanian の2つ目の n について,"English -n-" あるいは "-n-, connective element" とだけ記されている.要するに,理由は不明だが挿入されているということだ.Guam -- Guamanian, Honduras -- Honduranian も同様だろう.このような例があるといえばあるのである.

2019-08-31 Sat

■ #3778. 過去分詞を作る形態素の一部 -t を語幹に取り込んでしまった動詞 [etymology][verb][participle][-ate][analogy][reanalysis][metanalysis]

何とも名付けにくい,標題の複雑な形態過程を経て形成された動詞がある.先に具体例を挙げれば,語末に t をもつ graft や hoist のことだ.

昨日の記事「#3777. set, put, cut のほかにもあった無変化活用の動詞」 ([2019-08-30-1]) とも関係するし,「#438. 形容詞の比較級から動詞への転換」 ([2010-07-09-1]),「#2731. -ate 動詞はどのように生じたか?」 ([2016-10-18-1]),「#3763. 形容詞接尾辞 -ate の起源と発達」 ([2019-08-16-1]),「#3764. 動詞接尾辞 -ate の起源と発達」 ([2019-08-17-1]) とも密接に関わる,諸問題の交差点である.

graft (接ぎ木する,移植する)はフランス語 grafe に遡り,もともと語末の t はなかった.しかし,英語に借用されて作られた過去分詞形 graft が,おそらく set, put, cut などの語幹末に -t をもつ無変化動詞をモデルとして,そのまま原形として解釈されたというわけだ.オリジナルに近い graff という語も《古風》ではあるが,辞書に確認される.

同様に hoist (揚げる,持ち上げる)も,オランダ語 hyssen を借用したものだが,英語に導入された後で,語末に t を付した形が原形と再解釈されたと考えられる.オリジナルに近い hoise も,現在,方言形として存在する.

以上は Jespersen (38) の説だが,解説を直接引用しておこう.

graft: earlier graft (< OF grafe). The ptc. graft was mistakenly interpreted as the unchanged ptc of an inf graft. Sh has both graft and graft; the latter is now the only form in use; it is inflected regularly. || hoist: originally hoise (perhaps < Middle Dutch hyssen). From the regular ptc hoist a new inf hoist sprang into use. Sh has both forms; now only hoist as a regular vb. The old ptc occurs in the well-known Shakespearean phrase "hoist with his own petard" (Hml III. 4.207).

冒頭で名付けにくい形態過程と述べたが,異分析 (metanalysis) とか再分析 (reanalysis) の一種として見ておけばよいだろうか.

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part VI. Copenhagen: Ejnar Munksgaard, 1942.

2018-11-14 Wed

■ #3488. 膠着と滲出 [terminology][morphology][morpheme][suffix][metanalysis][neologism][word_formation]

通時的現象としての標題の術語群について理解を深めたい.いずれも,拘束形態素 (bound morpheme) と自由形態素 (free morpheme) の間の行き来に関する用語・概念である.輿石 (111--12) より引用する.

膠着 [通時現象として] (agglutination) とは,独立した語が弱化し独立性を失って他の要素に付加する接辞になる過程を指す.たとえば,英語の friendly の接尾辞 -ly の起源は独立した名詞の līc 「体,死体」であった.

一方,この逆の過程が Jespersen (1922: 284) の滲出(しんしゅつ)(secretion) であり,元来形態論的に分析されない単位が異分析 (metanalysis) の結果,形態論的な地位を得て,接辞のような要素が創造されていく.英語では,「?製のハンバーガー」を意味する -burger,「醜聞」を意味する -gate などの要素がこの過程で生まれ,それぞれ cheeseburger, baconburger 等や Koreagate, Irangate 等の新語が形成されている.

注意したいのは,「膠着」という用語は共時形態論において,とりわけ言語類型論の分類において,別の概念を表わすことだ(「#522. 形態論による言語類型」 ([2010-10-01-1]) を参照).今回取り上げるのは,通時的な現象(言語変化)に関して用いられる「膠着」である.例として挙げられている līc → -ly は,語として独立していた自由形態素が,拘束形態素化して接尾辞となったケースである.

「滲出」も「膠着」と同じ拘束形態素化の1種だが,ソースが自由形態素ではなく,もともといかなる有意味な単位でもなかったものである点に特徴がある.例に挙げられている burger は,もともと Hamburg + er である hamburger から異分析 (metanalysis) の結果「誤って」切り出されたものだが,それが拘束形態素として定着してしまった例である.もっとも,burger は hamburger の短縮形としても用いられるので,拘束形態素からさらに進んで自由形態素化した例としても挙げることができる (cf. hamburger) .

形態素に関係する共時的術語群については「#700. 語,形態素,接辞,語根,語幹,複合語,基体」 ([2011-03-28-1]) も参照されたい.また,上で膠着の例として触れた接尾辞 -ly については「#40. 接尾辞 -ly は副詞語尾か?」 ([2009-06-07-1]),「#1032. -e の衰退と -ly の発達」,「#1036. 「姿形」と -ly」 ([2012-02-27-1]) も参考までに.滲出の他の例としては,「#97. 借用接尾辞「チック」」 ([2009-08-02-1]),「#98. 「リック」や「ニック」ではなく「チック」で切り出した理由」 ([2009-08-03-1]),「#105. 日本語に入った「チック」語」 ([2009-08-10-1]),「#538. monokini と trikini」 ([2010-10-17-1]) などを参照.

・ 輿石 哲哉 「第6章 形態変化・語彙の変遷」服部 義弘・児馬 修(編)『歴史言語学』朝倉日英対照言語学シリーズ[発展編]3 朝倉書店,2018年.106--30頁.

・ Jespersen, Otto. Language: Its Nature, Development, and Origin. 1922. London: Routledge, 2007.

2018-07-18 Wed

■ #3369. island ならぬ neilond [metanalysis][spelling][etymological_respelling]

island (島)といえば,英語史では語源的綴字 (etymological_respelling) との関係でよく話題に挙がる.本ブログでも「#580. island --- なぜこの綴字と発音か」 ([2010-11-28-1]) および「#3227. 講座「スペリングでたどる英語の歴史」の第4回「doubt の <b>--- 近代英語のスペリング」」 ([2018-02-26-1]) のスライドの6ページで取り上げてきた.<s> の挿入はある種の語源の勘違いに基づくものであり,むしろ「非語源的綴字」 (unetymological spelling) と呼ぶべき例である.

island に関して,もう1つあまり知られていない歴史的な語形があったことを紹介したい.先行する冠詞などの語尾との間における異分析 (metanalysis) の結果生じた,neiland のような語形である.つまり,an eilond が a neilond などと「誤って」切り分けられた結果として生じた語形である.中英語では,MED の īlōnd (n.) にも記述があるように,atten "at the" に後続するケースなどでも例があったようだ.私が実地で見つけたのは,The Bestiary からである.Cathegrande (鯨)があたかも1つの neilond (島)であるかのようだと述べられるシーンである.

a1300(a1250) Bestiary (Arun 292) 387: Cethegrande is a fis..ðat tu wuldest seien get, gef ðu it soge wan it flet, ðat it were a neilond.

また,水上に浮かぶ島ではなくとも,低地を指して,地名のなかでこの語を用いる慣習があったようで,中英語期の地名として Neiland も見えることから,部分的には n を語頭にもつ異分析形も,ある程度は流通していたのかもしれない.このことは,第1音節の語源である īeg- や ēa がもはや「水,川」の意味をもつ形態素であるという感覚が薄れていたことを示唆する.そして,それは数世紀後に非語源的な <s> が挿入されて <island> が成立するための前提条件でもあるのだ.

2017-06-29 Thu

■ #2985. jade [etymology][loan_word][metanalysis][french][spanish]

jade (ヒスイ)は,16世紀末から17世紀にかけて,フランス語より借用された語である.フランス語では l'ejade と使われていたように,語幹は母音で始まっていたが,定冠詞との間の異分析 (metanalysis) を通じて le jade と解され,jade がこの語の見出し形と認識されるに至った.このフランス単語自身は,スペイン語の (piedra de) ijada (横腹の石)を借用したもので,ijada はラテン語の īlia (横腹)に遡る.これは,ヒスイが疝痛に効くと信じられていたことにちなむ.

このようにヨーロッパでヒスイを表わす語形が現われたのは近代に入ってからの比較的遅い時期だが,それはヨーロッパがこの宝玉をほとんど産しなかったからである.一方,アジアではベトナムでヒスイが採れたため,中国などで愛用された.漢字の「翡翠」の「翡」は赤色を,「翠」は緑色を示し,この2色をもつ宝玉を翡翠玉と呼んだのが始まりであり,中国では同じくその2色をもつ鳥「カワセミ」を指すのにも同語が用いられた.

ヒスイはメキシコにも産するが,先に述べた通り,スペインでヒスイが横腹の病(腎臓病)に効くとされたのは,古代メキシコの何らかの風習がスペイン人の耳に入ったからともされる.

なお,ヒスイは日本でも産する.新潟県の姫川支流の小滝川や青海川に産地があり,縄文時代中期以降,日本各地,そして中国へと運ばれた.古代より珍重された,霊験あらたかな玉である.

2017-03-28 Tue

■ #2892. orange の語源,綴字,発音 [metanalysis][anglo-norman]

昨日の記事「#2891. フランス語 bleu に対して英語 blue なのはなぜか」 ([2017-03-27-1]) と関連して,同じ掲示板の質問として挙げられた orange の綴字について考えてみたい.

まずは,この語の語源を追ってみよう.オレンジの原産地は東南アジアであり,その語もその地域に起源をもつのだろう.そこから西進してドラヴィダ諸語(タミール語 nāram)を始めとしてサンスクリット語,ペルシア語,アラビア語を経て,ヨーロッパへは中世のイタリア語に naranza, naranz, narans などの形で入ってきた.ドラヴィダ諸語からイタリア語に至るまで,一貫して語頭に n を示すことに注意されたい.しかし,ヨーロッパに入って間もなく,イタリア語,ポルトガル語,フランス語などでは語頭の n が脱落した形も現われた.例えば,Anglo-Norman では,早くも1200年頃に pume orenge と現われている.1400年頃にフランス語諸変種から英語に借用されたときの語形も,orenge などであった.

語頭の n が消失した理由については,通常,イタリア語やフランス語において,前置された不定冠詞との間での異分析 (metanalysis) が生じたからとされる (cf. Sp naranja) .英語風にいえば,本来は a norange だったものが an orange と分析されてしまったということだ(「#4. 最近は日本でも英語風の単語や発音が普及している?」 ([2009-05-03-1]) を参照).しかし,先立つアラビア語の段階でも,ときに n の脱落している語形があったようである.

さて,やっかいなのは母音(字)である.歴史的には変異と変化が著しい.語頭母音(字)については,英語やフランス語ではおよそ o で固定していたが,イタリア語の段階までは a が主流である.OED によれば,o への変化は,地名としての Orange との類推,あるいは「黄金」を意味するフランス語 or との結び付き(すなわち「黄金の果物」)が指摘されているが,実際のところはどうなのか分からない.

第2音節の母音(字)については,さらに混沌としている.OED によれば,中英語から初期近代英語にかけて,以下の種々の綴字が確認される.

horonge, oronge, orynge, orenge, orange, oreche, orenche, orrange, orrendge, orryge, orrynge, urring, orendge, oringe, orrenge, orringe, aurange, oreng, aurange, oireange, orang, oranȝe, oranje, oreinȝe, oreng, orenge, orenȝe, orenȝie, orenze, oreynȝe, oreynze, organege, oriange, orienge, orinche, oring, oringe, orinye, orrange, orrenge, orriange, orange

a, e, i, o, y, ea, ey, ia, ie, など何でもありという状況である.語末子音の綴り方も含めて,とにかく多様な綴字があったことが分かるだろう.近代の綴字標準化の結果,最終的に orange が選ばれたわけだが,他の多くの単語の標準綴字と同様に,なぜとりわけこの綴字が選択されることになったのかを合理的に説明することは難しい.

発音については,Longman Pronunciation Dictionary によると,現代イギリス英語では /ˈɒrɪnʤ/ が普通だが,現代アメリカ英語では /ˈɔːrɪnʤ/ が8割,/ˈɑːrɪnʤ/ が2割を占めるという.綴字にせよ発音にせよ,歴史的にどうも語形が定まりにくい単語のようだ.

最後に,この語の第2音説の母音字としては a が採用されたわけだが,結果として <a> = /ɪ/ という比較的まれなマッチングが生じることになったことにも触れておく(damage, vintage, Israel などの類例はある).

2014-11-11 Tue

■ #2024. 異分析による naunt と nuncle [metanalysis][article][personal_pronoun][dialect]

語境界の n が関与する異分析 metanalysis の英語史からの例を,「#4. 最近は日本でも英語風の単語や発音が普及している?」 ([2009-05-03-1]),「#27. 異分析の例を集めるにはどうすればよいか?」 ([2009-05-25-1]),「#475. That's a whole nother story.」 ([2010-08-15-1]),「#1306. for the nonce」 ([2012-11-23-1]),「#1951. 英語の愛称」 ([2014-08-30-1]) などで取り上げてきた.不定冠詞 an が関わることが多く,数の異分析 (numerical metanalysis) とも称されるが (cf. 「#344. cherry の異分析」 ([2010-04-06-1])) ,所有代名詞の mine, thine が関与する例も少なくない.

今回は,現代英語では方言などに残るにすぎない非標準的な naunt (aunt) と nuncle (uncle) にみられる異分析を取り上げる.MED aunte (n.) や OED naunt, n. によれば,この親族語の n で始まる異形は,a1400 (1325) Cursor Mundi (Vesp.) に þi naunt として初出する.ほかにも þy naunt, my nawnte など所有代名詞とともに現われる例が見られ,異分析の過程を想像することができる.naunt は後に標準語として採用されることはなかったが,Wright の English Dialect Dictionary (cf. EDD Online) によれば,少なくとも19世紀中には n.Cy., Wm., Yks., Lan., Chs., Stf., Der., Wor., Shr., Glo., Oxf., Som. など主としてイングランド西部で行われていた.

同じように nuncle について調べてみると,MED uncle (n.) や OED nuncle, n. に,異分析による n を示す þi nunkle のような例が15世紀に現われる.なお,人名としての Nuncle は1314年に初出するので,異分析の過程そのものは早く生じていたようだ.後期近代英語には,これから分化したと思われる nunky, nunks などの語形も OED に記録されている.EDD によれば,naunt と同じく n.Cy., Yks., Lan., Chs., Der., Lei., Wor., Shr., Glo., Hmp., Wil., Dor., Som., Dev. などの諸方言で広く観察される.

所有代名詞の mine や thine に先行される異分析の例は,OED N, n. に詳述されているが,多くは14--16世紀に生じている.後の標準語として定着しなかったものも多いことと合わせて,これらの異分析形が後期中英語期にいかに受容されていたか,そして当時およびその後の方言分布はどのようなものだったかを明らかにする必要があるだろう.現代標準語に残っている異分析の例に加えて,必ずしも分布を広げなかったこのような「周辺的な」異分析の例を合わせて考慮することで,興味深い記述が可能となるかもしれない.

なお,英語 aunt は,ラテン語 amita から古フランス語 aunte を経由して1300年頃に英語に入ってきたものだが,フランス語ではその後語頭に t を付加した tante が標準化した.『英語語源辞典』はこの t の挿入について,「幼児の使う papa 式の加重形 antante あるいは t'ante thy aunt に由来するなど諸説がある」としている.もし t'ante 説を取るのであれば,フランス語 tante と英語 naunt は音こそ異なれ,同様に異分析の例ということになる.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow