2021-06-16 Wed

■ #4433. J. Milroy の「弱い絆」理論と W. Labov の「強い絆」理論 [social_network][weakly_tied][language_change][sociolinguistics]

社会言語学の social_network の理論によれば,ある集団に強固には組み込まれておらず,他集団と弱く結びついている (weakly_tied) 個人こそが,言語的革新を拡散させるのに重要な役割を果たすという.James Milroy の研究によって広く知られるようになった理論であり,本ブログでも「#882. Belfast の女性店員」 ([2011-09-26-1]),「#1179. 古ノルド語との接触と「弱い絆」」 ([2012-07-19-1]),「#1352. コミュニケーション密度と通時態」 ([2013-01-08-1]) などで取り上げてきた.

この理論について,もう少し詳しく説明しよう.結束の固いネットワークは,外部からもたらされる革新の受容を拒む保守的な傾向を示す一方,そのようなネットワークと弱いつながりをもつにすぎない個人は,外部からの革新を受容しやすく,そのネットワーク内部にその革新を染み込ませていく入口になり得るという洞察だ.別の見方をすれば,「弱い絆」に特徴づけられる個人は,内部の「強い絆」に特徴づけられる個々のネットワーク間の橋渡しの役割を演じることがあるということだ.もちろん「弱い絆」をもつ個人が常に革新の橋渡しに貢献するということではなく,革新の橋渡しがなされているのであれば,そこにそのような個人が関わっているはずだという理屈だ (Milroy 176--79) .

一方で,William Labov (351, 360, 364) は,これに対して真っ向から対立する立場を取っている.言語的革新を拡散させるのは,内部にも外部にも「強い絆」をもっている指導者たちであるという.内部からも外部からも社会的に一目を置かれる「参照点」となる指導者こそが,革新の拡散に貢献するだろう.これに対して,Milroy は Labov の想定するような内部にあっても外部にあっても中心的な指導者など存在し得ないと反論している.

実際のところ,各々の理論を支持する事例が見つかっており,どちらが絶対的に正しいということではなさそうである.Britain (2034) は,Raumolin-Brunberg (2006) を参照しながら,両理論を止揚する見解を紹介している.

[D]rawing on evidence from the Helsinki Corpus of Early English Correspondence, Raumolin-Brunberg (2006) was able to suggest that both the Labovian and Milroyian approaches to finding the social locus of the diffusers of change may be accurate, sometimes. For a number of different features, she examined the rates of change at different stages of progress, and was, thereby, able to shed light on the strength of innovators' network ties at those different stages. When changes were in their infancy, she found that it was those individuals who were highly mobile and who had social profiles characterized by many weak social networks that were leading the change. When the changes were somewhat more advanced, however, it was individuals who were influential central "pillars" of their communities, with strong multiplex social ties, that were leading. She was able to conclude, therefore, that the two positions are perhaps not mutually exclusive, but simply reflect the position at different points along the life-cycle of a change.

また,Britain (2035) は,両理論の同意している点が1つあると述べている.言語変化をリードするのは,中ほどの階層 ("the upper working and lower middle classes") であるということだ (cf. 「#1371. New York City における non-prevocalic /r/ の文体的変異の調査」 ([2013-01-27-1])) .

論争を通じて理解が深まっている感がある.

・ Milroy, James. Linguistic Variation and Change: On the Historical Sociolinguistics of English. Oxford: Blackwell, 1992.

・ Labov, William. Principles of Linguistic Change: Social Factors. Oxford: Blackwell, 2001.

・ Raumolin-Brunberg, Helena. "Leaders of Linguistic Change in Early Modern England." Corpus-Based Studies of Diachronic English Ed. Roberta Facchinetti and Matti Rissanen. Bern: Peter Lang, 115--34.

・ Britain, David. "Varieties of English: Diffusion." Chapter 129 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 2031--43.

2015-04-07 Tue

■ #2171. gravity model の限界 [geolinguistics][geography][gravity_model][dialectology][sociolinguistics][social_network][weakly_tied][auxiliary_verb][merger]

昨日の記事で紹介した「#2170. gravity model」 ([2015-04-06-1]) は言語変化の地理的な伝播を説明する優れた仮説だが,限界もある.このモデルでは,伝播の様式は2地点間の距離と各々の人口規模によって定まると仮定されるが,実際にはこの2つのパラメータのほかにもいくつかの要因を考慮する必要がある.例えば,言語に限らず一般的な伝播の研究を行っている Rogers は,(1) the phenomenon itself,(2) communication networks, (3) distance, (4) time, (5) social structure の5変数を主要因として掲げているが,gravity model が扱っているのは (3) と,大雑把な意味においての (2) のみである.

では,Wolfram and Schilling-Estes (726--33) を参照しながら,他の要因を考えていこう.まず,地理境界がある場合の "barrier effect" が考慮されなければならないだろう.例えば,イングランドとスコットランドの境界は,そのまま重要な英語の方言境界ともなっている.スコットランドの境界内で生じた言語変化がスコットランド内部で波状に,あるいは都市伝いに伝播することがあっても,境界を越えてイングランドの境界内へ伝播するかどうかはわからないし,逆の場合も然りである.津軽藩と南部藩の境界を挟んだ両側の村で,方言が予想される以上に異なっていたという状況も,過去に起こった数々の言語変化が互いに境界を越えて伝播しなかったことを示唆する.

次に,gravity model はもともと物理学の理論の人文社会科学への応用であり,後者とて一般論で語ることはできない.例えば,文物の伝播の様式と言語の伝播の様式に関与する要因は異なるだろう (cf. 「#2064. 言語と文化の借用尺度 (1)」 ([2014-12-21-1]),「#2065. 言語と文化の借用尺度 (2)」 ([2014-12-22-1])).例えば,言語の伝播を論じる際には,言語体系への埋め込み (embedding) の側面も考慮する必要があるが,gravity model はそのようなパラメータを念頭に置いていない.言語体系に関するパラメータについては,「#1779. 言語接触の程度と種類を予測する指標」 ([2014-03-11-1]),「#1781. 言語接触の類型論」 ([2014-03-13-1]),「#2011. Moravcsik による借用の制約」 ([2014-10-29-1]),「#2067. Weinreich による言語干渉の決定要因」 ([2014-12-24-1]) を参照.ただし,言語体系間の類似性が,言語項の伝播や借用においてどの程度の効果をもつかについては否定的な議論も少なくないことを付け加えておきたい.

さらに,gravity model は地理的な伝播についての仮説であり,社会的な伝播を度外視しているという問題がある.1つの地域方言の内部には複数の社会的な方言が区別されるのが普通である.言語変化がある地域方言へ伝播するというとき,その地域方言内のすべての社会方言に同時に伝播するとは限らず,特定の社会方言にのみ伝播するということもありうる.gravity model は地理的な横の軸に沿った伝播しか考慮していないが,言語変化の伝播を考察する上では社会的な縦の軸も同じくらいに重要なのではないか.

social_network の理論によれば,弱い絆 (weakly_tied) をもつ個人や集団が,言語変化を伝播する張本人となるとされる.gravity model は人口規模の大きいところから小さいところへというマクロのネットワークこそ意識しているが,特定の個人や集団の関与するミクロのネットワークは考慮に入れていないという欠点がある.この欠点を補う視点として,「#882. Belfast の女性店員」 ([2011-09-26-1]),「#1179. 古ノルド語との接触と「弱い絆」」 ([2012-07-19-1]),「#1352. コミュニケーション密度と通時態」 ([2013-01-08-1]) を参考にされたい.

最後に,人口規模の小さい地域から大きい地域へと「逆流」する "contra-hierarchical diffusion" の事例も報告されている.昨日の記事でも触れたように Oklahoma では,/ɔ/ -- /a/ の吸収が gravity model の予想するとおりに都市から田舎へと hierarchical に伝播しているが,同じ Oklahoma で準法助動詞 fixin' to (= going to) はむしろ田舎から都市へと contra-hierarchical に伝播していることが確認されている.Tennessee の鼻音の前の /ɪ/ と /ɛ/ の吸収も同様に contra-hierarchical に伝播しているという.日本語でも,「#2074. 世界英語変種の雨傘モデル」 ([2014-12-31-1]) で少し話題にしたように,方言形の東京への流入という現象は意外と多くみられ,contra-hierarchical な伝播が決して稀な事例ではないことを示唆している.

・ Wolfram, Walt and Natalie Schilling-Estes. "Dialectology and Linguistic Diffusion." The Handbook of Historical Linguistics. Ed. Brian D. Joseph and Richard D. Janda. Malden, MA: Blackwell, 2003. 713--35.

・ Rogers, Everett M. Diffusion of Innovations. 5th ed. New York: Free Press, 1995.

2015-03-22 Sun

■ #2155. 言語変化と「無為の喜び」 [language_change][causation][exaptation][functional_load][functionalism][sociolinguistics][social_network][weakly_tied]

昨日の記事 ([2015-03-21-1]) でコセリウによる「#2154. 言語変化の予測不可能性」を,それに先立つ2日の記事 ([2015-03-19-1], [2015-03-20-1]) で Lass による外適応の話題を取り上げてきた.それぞれ独立した話題のように思えるが,外適応も他の言語変化と同様にある条件のもとでの任意の過程にすぎないと Lass が述べたとき,この2つの問題がつながったように思う.言語変化が任意であり自由でありという点について,コセリウと Lass の立場は似通っている.

Lass (98) は,外適応について検討した論文の "The joys of idleness" (無為の喜び)と題する最終節において,"historical junk" (歴史的なくず)がしばしば言語変化の条件を構成することに触れつつ,ほとんど役に立たないようにみえる言語項が言語変化にとって重要な要素となりうることを指摘している.

. . . useless or idle structure has the fullest freedom to change, because alteration in it has a minimal effect on the useful stuff. ('Junk' DNA may be a prime example.) Major innovations often begin not in the front line, but where their substrates are doing little if any work. (They also often do not, but this is simply a fact about non-deterministic open systems.) Historical junk, in any case, may be one of the significant back doors through which structural change gets into systems, by the re-employment for new purposes of idle material.

Crucially, however, mere 'uselessness' is not itself either a determinate precursor of exaptive change, or - conversely - a precursor of loss. Historical relics can persist, even through long periods of apparently senseless variation, and it is impossible to predict, solely on the basis of such idleness or inutility, that ANYTHING at all will happen.

なるほど,機能が低ければ低いほど外適応するための条件が整うのであるから,"conceptual novelty" が生まれやすいということにもなるだろう(ただし,必ず生まれるとは限らない).この謂いには一見すると逆説的な響きがあるように思われるが,これまでも「#836. 機能負担量と言語変化」 ([2011-08-11-1]) などで論じてきたことではある.体系としての言語という観点からいえば,対立の機能負担量 (functional_load) が少なければ少ないほど,なくてもよい対立ということになり,したがって消失するなり,無為に存在し続けるなり,別の機能に取って代わられるなりすることが起こりやすい.さらに別の言い方をすれば,体系組織のなかに強固に組み込まれておらず,ふらふらしている要素ほど,変化の契機になりやすいということだ.「#1232. 言語変化は雨漏りである」 ([2012-09-10-1]) や「#1233. 言語変化は風に倒される木である」 ([2012-09-11-1]) で見たように,変化が体系の弱点において生じやすいという議論も,「無為の喜び」と関係するだろう.

構造言語学ならずとも社会言語学の観点からも,同じことが言えそうだ.social_network の理論によれば,弱い絆で結ばれている (weakly_tied) 個人,言い換えれば体系組織のなかに強固に組み込まれておらず,ふらふらしている要員こそが言語変化の触媒になりやすいとされる (cf. 「#882. Belfast の女性店員」 ([2011-09-26-1]),「#1179. 古ノルド語との接触と「弱い絆」」 ([2012-07-19-1])) .

荘子も「無用の用」を説いた.これは,体系組織に関わるあらゆる変化に当てはまるのかもしれない.

・ Lass, Roger. "How to Do Things with Junk: Exaptation in Language Evolution." Journal of Linguistics 26 (1990): 79--102.

2013-06-01 Sat

■ #1496. なぜ女性は言語的に保守的なのか (2) [gender_difference][sociolinguistics][weakly_tied][social_network]

「#1363. なぜ言語には男女差があるのか --- 女性=保守主義説」 ([2013-01-19-1]) と「#1364. なぜ女性は言語的に保守的なのか」 ([2013-01-20-1]) で扱った話題の続編.古今東西,女性のほうが男性よりも標準形を好む傾向があることが諸研究で確認されてきた.Hudson (195) では,これを "The Sex/Prestige Pattern" という一般的な仮説として紹介している.

The Sex/Prestige Pattern

In any society where males and females have equal access to the standard form, females use standard variants of any stable variable which is socially stratified for both sexes more often than males do. (Hudson 195)

なぜこのようなパターンが一般的なのかという問題については,[2013-01-20-1]の記事で Trudgill の2つの説を紹介したが,Hudson (195--99) は3つの説を提示している.

(1) 社会的地位を求めての標準形志向説.典型的に男性は社会に出て,社会のための仕事によって地位を得る.一方で,家庭にいる女性は,男性と異なり,社会のための仕事によって地位を得る機会が少ない.そこで,女性は,地位のある男性と結びつけられる標準的な言葉遣いを積極的に獲得することで,男性が社会で得る地位の女性版を得ようとするのではないか.

(2) 「弱い絆で結ばれた」 ("weakly tied") ネットワーク説.ネットワーク理論によれば,弱い絆で結ばれた言語共同体やその構成員は,より広い言語共同体の規範,すなわちより標準的な変種に従いやすい.反対に,強い絆で結ばれた言語共同体やその構成員は,ローカルな規範に従いやすい.典型的に男性は仕事などを通じて強い絆の共同体への帰属意識が強いが,女性は逆に弱い絆の共同体への帰属意識が強い.したがって,所属するネットワークの強度という観点から,女性は男性よりもより標準的な規範へと傾くのではないか.

(3) 「洗練 vs 粗野」説.男性は言語的にも「男らしさ」 ("masculinity" or "toughness") を求めるという Trudgill の説 (1) と事実上同じものである.男性が粗野 (roughness) に傾くのに対して,女性は洗練 (sophistication) を求めるというもの.男性と女性の言語差の現われ方は,力仕事と結びつけられる労働者階級とホワイトカラーと結びつけられる中流階級の言語差の現われ方と連動していることが,種々の研究で明らかにされている.すると,男女差という軸のみで区別を説明づけるよりも,男性・労働者階級・粗野という「粗野」と女性・中流階級・洗練という「洗練」とを対立させる軸で区別を説明するほうが理にかなってはいまいか.

Hudson は,(2), (3) の説明原理については可能性を認めているが,(1) については否定的な見解を示している.第1に,(1) はもっとも標準的な形態を用いる話者が男性であることを前提にしているが,実際には女性こそが最も標準的な形態を用いるというケースがある.第2に,Trudgill による Norwich の言語調査では,男性のほうが女性よりも自らの言葉遣いを実際より非標準的であると過小評価する傾向があることが示された.このことは,(1) に含意される,男女ともに地位を求める傾向があるという前提と相容れない.第3に,(1) の説は,Labov の研究によって結論づけられた,若い女性が言語変化を牽引するという事実と符合しない.

言語の男女差は,目下,社会言語学でもとりわけ注目を浴びているトピックである.今後の研究の進展により,新たな説が提起されるかもしれない.

・ Hudson, R. A. Sociolinguistics. 2nd ed. Cambridge: CUP, 1996.

2013-03-02 Sat

■ #1405. 北と南の大母音推移 [gvs][scots_english][weakly_tied][social_network][sociolinguistics][phonetics][functionalism][hypercorrection]

昨日の記事「#1404. Optimality Theory からみる大母音推移」 ([2013-03-01-1]) で久しぶりに Great Vowel Shift の話題を取り上げた.別の関心から GVS について再考しようと Smith (Chapter 6) を読み直したが,GVS を論じるに当たっては,それが様々な点において統一した一枚岩の変化ではないかもしれないという可能性を常に念頭に置いておくことが必要だと改めて認識した.この点については「#495. 一枚岩でない大母音推移」 ([2010-09-04-1]) で議論したが,改めて思い起こすべく,北と南の大母音推移について触れておきたい.

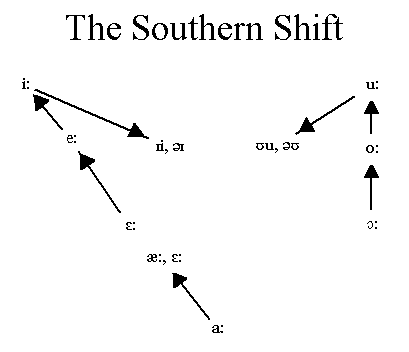

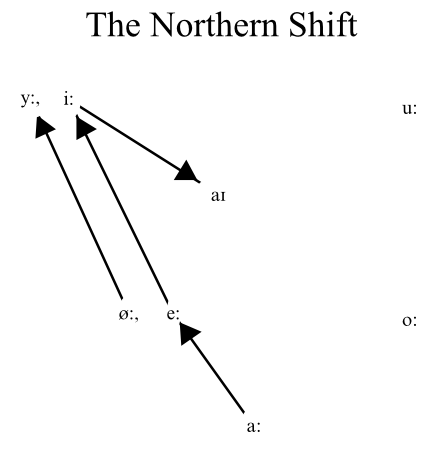

英語史において「大母音推移」の名前で知られているのは,ロンドンを中心とするイングランド南部で起こった,後の標準英語にその結果が反映されている,一連の長母音の変化である.しかし,ブリテン島の各方言で,およそ比較される時代におよそ比較されるような長母音の変化が起こっている.この中でも比較的よく知られているのが,スコットランドの方言で起こった大母音推移である.そこでは前舌長母音系列のみに上げや2重母音化が見られ,対応する後舌母音では音変化が生じていない.したがって,out はスコットランド方言では [uːt] のままである.以降,イングランド南部方言の大母音推移を "Southern Shift",スコットランド方言の大母音推移を "Northern Shift" と呼んで区別する(下図参照).

Southern Shift と Northern Shift は,変化前の母音体系が相違していたのであるから,当然,結果も異なっていた.だが,前舌母音だけに注目すれば,両推移とも結果に大差はないといえるのも事実である.では,過程と原因についてはどうか.両推移の間に,連鎖的変化が進行した順序や原因について,何らかの類似性を指摘することはできるのだろうか.類似性を想定したくなる理由はいくつもある.しかし,Smith (153) は,似ているのは "mechanical developments consequent on change elsewhere in the system" という構図のみであり,"no reference to southern 'influence' is needed to account for the development in the north, and the similarity between Northern and Southern Shifts seems essentially coincidental" と,両推移の関連を切り捨てる.

[I]s the Great Vowel Shift (singular) a unitary phenomenon? It would seem that the triggering and implementation of the Shift differed in different parts of the country. It was not some sudden, massive movement but rather a series of very small, individual choices which interacted diachronically, diatopically and sociolinguistically, resulting in at least two distinct sets of phonological realignments. The term Great Vowel Shift remains a useful label but, as has been pointed out by, among others, Roger Lass (1988: 396), only in the same way as 'Industrial Revolution' is a helpful shorthand method of referring to how a series of minor technological advances ultimately brought about a major cultural change. (153)

Smith は,各推移の原因についても関連するところはないとし,個別に独自の論を展開している.phonological space の概念を用いた母音体系内の圧力に関する考察,ありうる母音体系の類型論的考察,ネットワーク理論に基づく「弱い絆で結ばれた」 ("weakly tied") 共同体が媒介となって生じる社会言語学的な accommodation や hyperadaptation の議論など,ユニークな視点から南北の推移を切ってゆく.

Smith 説は,音韻体系をおおいに考慮している点などを評価すれば機能主義的な説明であることは確かだが,基本的にはバラバラ説の一種と考えてよいだろう.

・ Smith, Jeremy J. Sound Change and the History of English. Oxford: OUP, 2007.

2013-01-08 Tue

■ #1352. コミュニケーション密度と通時態 [sociolinguistics][diachrony][weakly_tied][social_network][language_change][contact]

Bloomfield (46) はアメリカを代表する構造言語学者だが,名著 Language では,歴史言語学や社会言語学が扱うような話題についても驚くほど多くの洞察に満ちた議論を展開している.感銘を受けたものの1つに,「コミュニケーション密度」 (the density of communication) への言及がある.「#882. Belfast の女性店員」 ([2011-09-26-1]) の例が示唆するように,「弱い絆で結ばれた」 ("weakly tied") 社会では,言語革新が導入されやすく,推進されやすいという傾向がある(関連して[2012-07-19-1]の記事「#1179. 古ノルド語との接触と「弱い絆」」も参照).これは,近年の社会言語学において言語変化を説明する力学として注目されている概念だが,Bloomfield は早い段階でその基本的なアイデアをもっていたと考えられる.

Bloomfield のいう "the density of communication" は,巨大なカンバス上の点と線により表わされる.点として表現される個々の話者が互いに無数の矢印で結びつき合い,言語共同体のネットワークを構成しているというイメージだ.

Every speaker's language, except for personal factors which we must here ignore, is a composite result of what he has heard other people say. / Imagine a huge chart with a dot for every speaker in the community, and imagine that every time any speaker uttered a sentence, an arrow were drawn into the chart pointing from his dot to the dot representing each one of his hearers. At the end of a given period of time, say seventy years, this chart would show us the density of communication within the community. Some speakers would turn out to have been in close communication: there would be many arrows from one to the other, and there would be many series of arrows connecting them by way of one, two, or three intermediate speakers. At the other extreme there would be widely separated speakers who had never heard each other speak and were connected only by long chains of arrows through many intermediate speakers. If we wanted to explain the likeness and unlikeness between various speakers in the community, or, what comes to the same thing, to predict the degree of likeness for any two given speakers, our first step would be to count and evaluate the arrows and series of arrows connecting the dots. We shall see in a moment that this would be only the first step; the reader of this book, for instance, is more likely to repeat a speech-form which he has heard, say, from a lecturer of great fame, than one which he has heard from a street-sweeper. (46--47)

太い線で結束している共同体どうしが,今度は互いに細い線で緩やかに結びついており,全体として世界がつながっているというイメージは,社会言語学者の描く "social network" (Aitchison 49) の図そのものである.

ところが,歴史言語学の立場から見てより重要なのは,Bloomfield が上の引用の直後に,カンバスに対して垂直な軸である通時態をも思い描いていたという事実である.

The chart we have imagined is impossible of construction. An insurmountable difficulty, and the most important one, would be the factor of time: starting with persons now alive, we should be compelled to put in a dot for every speaker whose voice had ever reached anyone now living, and then a dot for every speaker whom these speakers had ever heard, and so on, back beyond the days of King Alfred the Great, and beyond earliest history, back indefinitely into the primeval dawn of mankind: our speech depends entirely upon the speech of the past. (47)

話者は,同時代に生きている他の話者とのつながりのみによって言語を体験しているわけではない.年上世代の話者により言語的な影響を被った経験があるだろうし,その経験の痕跡は自らの言語に少なからず反映されているだろう.同様に,自らが年下世代の話者に言語的影響を及ぼしていることもあるだろう.点と点を結ぶ線はカンバスに対して垂直に過去へも未来へも伸びてゆき,古今東西のすべての点がネットワーク内のどこかに位置づけられることになる.

共時態と通時態の区別は方法論上必要だろうが,Bloomfield のカンバスの比喩に照らせば,両者の間に明確な境界がないとも考えられる.両者の区別については,「#1260. 共時態と通時態の接点を巡る論争」 ([2012-10-08-1]) ,「#866. 話者の意識に通時的な次元はあるか?」 ([2011-09-10-1]) ,「#1025. 共時態と通時態の関係」 ([2012-02-16-1]) ,「#1040. 通時的変化と共時的変異」 ([2012-03-02-1]) ,「#1076. ソシュールが共時態を通時態に優先させた3つの理由」 ([2012-04-07-1]) ほか,diachrony の各記事を参照.

・ Bloomfield, Leonard. Language. 1933. Chicago and London: U of Chicago P, 1984.

・ Aitchison, Jean. Language Change: Progress or Decay. 3rd ed. Cambridge: CUP, 2001.

2012-07-19 Thu

■ #1179. 古ノルド語との接触と「弱い絆」 [variation][contact][sociolinguistics][old_norse][history][weakly_tied][social_network][language_change][geography]

[2012-07-07-1]の記事「#1167. 言語接触は平時ではなく戦時にこそ激しい」で,言語接触の効果は,安定的で継続的な状況よりも,不安定で断続的な状況においてこそ著しいものであるという横田さんの主張を紹介した.これは近年の社会言語学でいうところの,「弱い絆で結ばれた」 ("weakly tied") 社会でこそ,言語革新が導入されやすく,推進されやすいという主張に対応する.このような社会的ネットワークに基づく言語変化理論は,Milroy などの研究を通じて,広く認知されるようになってきている([2011-09-26-1]の記事「#882. Belfast の女性店員」を参照).

横田さんは,この考え方を古英語と古ノルド語(横田さんは包括的な用語である「ノルド語」を用いている)との言語接触の事例に具体的に適用し,そこから逆に当時の社会言語学的状況を想像的に復元しようと試みた.その要約が,[2012-07-07-1]の記事で引用した文章である.次に掲げる引用は,「弱い絆」理論の適用をさらに推し進め,想像をふくらませた文章である.

その地[イングランドの北部と東部]の沿岸部ではヴァイキング時代前から北欧人とイングランド人の間で交易等があり,ヴァイキング時代には彼らの軍事要塞や駐屯地が設けられ,ヴァイキング兵士達は退役後もその地域に住みつき,北欧からの移民を受け入れたのであった.その地域のイングランド人と移住者の北欧人はお互いに相手の言葉を方言の違いくらいにしか感じていなかったろうから,スムーズな会話は当初は無かったとしても接触する時間と回数が増す毎にもっと容易に出来たであろう.そのような状況は,弱い絆で結ばれたスピーチ・コミュニティーも大量に出現させ,両方の言語のヴァリエーションは相当増えたことであろう.言語革新の運び屋である弱い絆で結ばれた人は北欧人,イングランド人,あるいはその混血人のだれでも成りえただろう.またそのような人達の職業は貿易などに携わるものや,あるいは傭兵のように,広い地域に足を伸ばす人であって,さまざまな土地で強い絆を形成しているコミュニティーの人達と接触することになるのである.その強い絆のコミュニティーの1つが昔から代々変わらず同じ土地で農耕生活を営んでいる集落であった.そのような集落には必ず中心的役割を果たす人が存在し,その人が新しいヴァリアントを取り入れることによって,徐々にその集落内に広まっていくのである.そしてこの言語革新の拡大のメカニズムが,その他の言語変化の要素と絡み合い,結果的にデーンロー地域に,アングロ・スカンジナビア方言と呼ばれる.南部とは異なった言葉を多く含んだ言語組織を生んだのであった.デーンローの境界線は,デーンロー地域がイングランド王によって奪回されるまで,厳しく管理され一般人は行き来が不可能であったため,その方言はその地域に多いに拡大したのである.

この記述には,社会歴史言語学上の重要な対立軸がいくつも含まれている.まず,言語変化において弱い絆の共同体と強い絆の共同体の果たす相補的な役割が表現されている.次に,個人と共同体の役割も区別されつつ,結びつけられている.これは,言語変化の履行 (implementation) と拡散 (diffusion) とも密接に関連する対立軸である.そして,共時的変異 (synchronic variation) と通時的変化 (diachronic change) の相互関係も示唆されている.

ほかにも,言語変化における交易や軍事といった社会活動の役割や,地理の果たす役割など,注目すべき観点が含まれている.先に「社会歴史言語学」という表現を用いたが,まさに社会言語学と歴史言語学との接点を強く意識した論説である.

・ 横田 由美 『ヴァイキングのイングランド定住―その歴史と英語への影響』 現代図書,2012年.

2011-09-26 Mon

■ #882. Belfast の女性店員 [sociolinguistics][language_change][contact][social_network][weakly_tied]

20世紀の後半には,社会言語学の分野でいくつかの画期的なフィールドワークが実施され,言語変化の実態(誰が,いつ,どこで,どのように,そしてなぜ言語変化を開始するのか)が少しずつ明らかにされてきた.[2010-06-07-1]の記事「#406. Labov の New York City /r/」で紹介した研究はそのうちの1つだが,別の進取的な研究を紹介したい.昨日の記事「#881. 古ノルド語要素を南下させた人々」 ([2011-09-25-1]) で引き合いに出した Milroy (and Milroy) の研究である.Aitchison (73--77) による同研究の要約を参照しつつ,以下で紹介する.

Milroy (and Milroy) は,北アイルランドの Belfast 市街地社会で生じている音声変化を実地調査した.いくつかの母音変化が生じているが,そのなかに grass や bad に含まれる母音 /ɑ/ が後舌化して /ɔː/ へと変化しているというものがある.あたかも <grawss> や <bawd> と綴られるかのような発音となる変化だ.この母音変化は19世紀後半より記録されており,決して新しくないが,その進行過程には謎があった.Belfast 市街地社会で一律に生じているわけではなく,分布に偏りが見られるというのである.

分布の偏りについて見る前に,Belfast 市街地の社会的背景を理解しておく必要がある.Belfast 市街地は貧しく,荒廃しており,失業,早死,病気,少年犯罪が蔓延するスラム街だったが,そのなかでプロテスタントとカトリックの対立が際立っていた.両集団は市内で住み分けしており,互いに言語的接触はおろか物理的接触もあまりなく,たまの接触は一触即発の危険をはらんでいた.

さて,問題の実地調査は,市街地東部のプロテスタント系の町 Ballymacarrett と市街地西部のカトリック系の町 the Clonard で行なわれた.その結果,当該の母音変化は Ballymacarrett の男性住民に顕著に観察されることが分かった.Ballymacarrett の男性住民は就業率が the Clonard よりも高く,ある種の社会的地位を有しているのが特徴的である.彼らは社会的つながりによって互いに強く結びつけられており,その集団力によって Belfast 市街地における母音後舌化の推進力となっていると考えられる.だが,Ballymacarrett の女性については,この母音変化は男性ほど浸透していない.あくまで男性集団が主導している変化であることが分かる.一般に,非標準的な方向への言語変化は男性に多く見られることが多いとされるが,その傾向がよく示されている.

ところが,興味深いことに市街地西部のカトリック系の町 the Clonard においては,同じ母音変化が,若年層において男性よりも女性に多く観察されるというのである.ここに2つの謎がある.1つは,Ballymacarrett では,当該の母音変化は非標準的な方向への変化であることから予測される通り男性主導の革新だったが,the Clonard では若い女性が主導しているように見えることである.もう1つは,そもそも両集団のあいだにほとんど社会的な接触はないはずなのに,なぜ言語変化が伝播しうるのかという問題である( Ballymacarrett から the Clonard へと伝播していることは確からしい).

この問題を解く鍵は,Ballymacarrett の男性と the Clonard の若い女性とのあいだに何らかの接触があるに違いないという点である.しかし,社会状況を考えれば,それほどロマンチックな話しがありそうには思えない.だが,あまりロマンチックではないところであれば,接触の機会はある.それは,町の中心にある店だった.the Clonard の若い女性は若い男性よりも就業率が高く,両集団が共通して利用する町の中心の店に店員として雇われているケースがある.彼女らは,Ballymacarrett からの男性客に応対する際に,彼らの発音の癖である後舌化した /ɔː/ を獲得したのではないか.店員が客層に合わせて言葉遣いを替える "shop-assistant phenomenon" は,社会言語学では accommodation の一種として知られており,[2010-06-07-1]の Labov の研究でも確認されている通りである.この小さな,しかし日常的な接触により,Ballymacarrett 発の母音変化が若い女性店員を経由して the Clonard へと伝播しているのではないか.

母音変化の分布の謎を鮮やかに解き明かした Milroy (and Milroy) の実地調査は,後に言語変化の社会的ネットワーク理論へと発展する.これまで目に見えなかった言語変化の伝播の現場を,点として捉えることを可能にした画期的な研究である.

参考までに,Aitchison (75) で要約されている後舌母音の頻度指数の内訳を示そう.4.0が最高値である.

| Men | Women | Men | Women | |

| Aged 40--55 | 40--55 | 18--25 | 18--25 | |

| East Belfast | 3.6 | 2.6 | 3.4 | 2.1 |

| West Belfast | 2.8 | 1.8 | 2.3 | 2.6 |

・ Milroy, J. and L. Milroy. "Belfast: Change and Variation in an Urban Vernacular." In Sociolinguistic Patterns in British English. London: Arnold, 1978.

・ Milroy, J. and L. Milroy. "Linguistic Change, Social Network and Speaker Innovation." Journal of Linguistics 21 (1985): 339--84.

・ Milroy, L. Language and Social Networks. 2nd ed. Oxford: Blackwell, 1987.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow