2022-02-07 Mon

■ #4669. he と she を区別しない世界英語の変種 [world_englishes][new_englishes][gender][category][variety][personal_pronoun][substratum_theory]

現代の世界英語 (world_englishes) の多様性を前提とすれば,標題のような特性をもつ英語変種があったとしても驚かないだろう.3人称単数代名詞の使用において形態的に男女の区別をつけない変種,つまり標準英語のように he と she (および it)の区別を明確につけない変種があるのである.

例えば,東アフリカ英語やマレーシア英語では,しばしば指示対象にかかわらず,いずれの3人称単数代名詞も用いられ得るという.Mesthrie and Bhatt (55--56) より,関係する箇所を引用する.

Gender has proved --- despite its minor role in English --- susceptible to variation in New Englishes. Some varieties use gender in pronouns differently. Platt, Weber and Ho . . . report that in some New Englishes where the background languages do not make a distinction between he, she and it, pronouns 'are often used indiscriminately'. They offer the following examples:

41. My husband who was in England, she was by then my fiancé. (East Africa)

42. My mother, he live in kampong. (Malaysia)

Since Bantu languages do not make sex-based distinction with pronouns, and the spoken forms of the Chinese languages of Singapore and Malaysia do not differentiate gender in 3rd person pronouns . . . , substrate influences may well be at work here.

標準英語のみを知っている者にとって,これは驚くべき現象のように思われるかもしれない.しかし,英語史を研究している者にとっては,まったく驚くべきことではない.中英語では,方言にもよるが,しばしば he という3人称単数の代名詞形態が男性をも女性をも指示し得るからである.さらにひどい(!)場合には,(性を問わない)複数人称代名詞も同じ he で表わされたりする.中英語の場合には,意味論的な性の区別の消失ではなく,あくまで形態的な合一という原因により区別がつかなくなったということであり,上記の東アフリカ英語やマレーシア英語のケースとは事情が異なるのだが,「現代の World Englishes は広し」と叫ぶ前に「歴史的な英語諸変種もまた広し」と叫んでおきたい.

・ Mesthrie, Rajend and Rakesh M. Bhatt. World Englishes: The Study of New Linguistic Varieties. Cambridge: CUP, 2008.

2021-09-04 Sat

■ #4513. indigenised Englishes と English creoles の違いは程度の問題? [esl][creole][variety][world_englishes][new_englishes][language_shift][contact]

歴史的にいえばアイルランド英語やインド英語のような "indigenised Englishes" は,基層言語と英語との言語接触および言語交替 (language_shift) の結果として生じた言語変種であり,英語との遺伝的な関係が保たれているとされる.一方,スリナムの Saramaccan のような "English creoles" は,英語との言語接触は前提とされているが,語彙提供言語である英語とは直接の遺伝的な関係のない言語変種とされる (cf. 「#463. 英語ベースのピジン語とクレオール語の一覧」 ([2010-08-03-1])) .

上記は indigenised Englishes と English creoles を対比させる際の従来の説明の仕方である.要するにクレオール語を言語接触の例外的なケースととらえる立場だ.代表的な論者として Thomason and Kaufman を挙げておこう.

しかし,近年では indigenised Englishes と English creoles の違いは,従来の見解が主張するような本質の違いではなく,程度の問題にすぎないのではないかという見方が広がってきている.そのような見方を採用する Winford (196) の説明に耳を傾けよう.

This recognition has led to a growing rapport between the study of the New Englishes and the study of English-lexicon creoles in the last couple of decades. It has given impetus to an earlier tradition of research concerned with the relationship between the two types of contact Englishes, which dates back to the 1980s . . . . The links between the two fields have more recently been reaffirmed in the work of scholars . . . . It is now generally acknowledged that the creation of the New Englishes shares a great deal in common with creole formation, with regard to both the socio-historical circumstances and the processes of change that were involved. The challenge facing us is to show how these two dimensions of language shift---the socio-historical and the linguistic---interact in the emergence of contact varieties. On the one hand, the diversity of outcomes that resulted from the spread of English to various colonies provides support for Thomason and Kaufman's claim that 'it is the sociolinguistic history of the speakers, and not the structure of their language, that is the primary determinant of the linguistic outcome of language contact' (1988: 35). At the same time, the emergence and evolution of contact Englishes supports the view that different outcomes are also constrained by the same principles and processes of change that operate in shift situations generally. All of this suggests that the division between 'indigenized English' and 'creoles' is essentially an artificial one, since we find diversity within each group and significant overlap between the two.

Winford にとっては,indigenised Englishes と English creoles の違いは程度の問題であり,引用の最後にある通り,人工的な区分にすぎないようだ.Winford はこの1節の後,Schneider の "Dynamic Model" を参照して議論を続けていく.このモデルについては「#4497. ポストコロニアル英語変種に関する Schneider の Dynamic Model」 ([2021-08-19-1]) を参照.

・ Winford, Donald. "World Englishes and Creoles." Chapter 10 of The Oxford Handbook of World Englishes. Ed. by Markku Filppula, Juhani Klemola, and Devyani Sharma. New York: OUP, 2017. 194--210.

・ Thomason, Sarah Grey and Terrence Kaufman. Language Contact, Creolization, and Genetic Linguistics. Berkeley: U of California P, 1988.

2021-08-24 Tue

■ #4502. 世界の英語変種の整理法 --- Goerlach の "Hub-and-Spokes" モデル [model_of_englishes][world_englishes][new_englishes][variety][sociolinguistics]

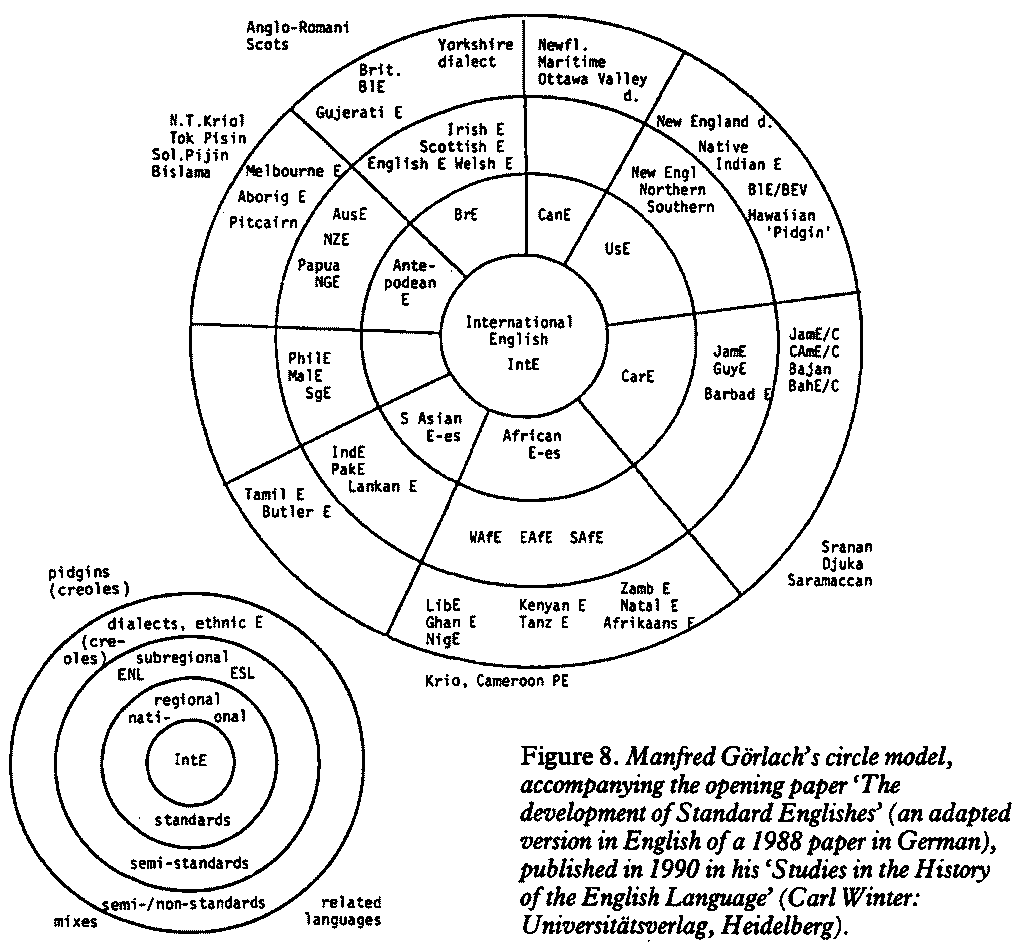

昨日の記事「#4501. 世界の英語変種の整理法 --- McArthur の "Hub-and-Spokes" モデル」 ([2021-08-23-1]) に引き続き,同じ "Hub-and-Spokes" モデルではあるが Görlach が1988年および1990年に発表したバージョンを示そう.ここでは McArthur が1991年の論文 (p. 20) で図示しているものを示す.

McArthur のモデルと発想は変わらないが,より細かく幾重もの同心円が描かれているのが特徴である.内側から外側に向かって,"International English", "regional/national standards", "subregional ENL---ESL semi-standards", "dialects, ethnic E (creoles), semi-/non-standards" と広がっていき,そのさらに外側に "pidgins (creoles), mixes, related languages" の領域が設けられている.

昨日見たような McArthur のモデルに向けられた批判は,およそ Görlach モデルにも当てはまる.例えば,同心円の左下辺りに Tamil E と Butler E が並んでいるが,このように地域変種と社会変種(に基づくピジン語)を並列させるのは適切なのだろうか.また,歴史的な観点が埋め込まれておらず,地政学的なモデルに終止しているきらいもある,等々.

英語変種を図式化 (model_of_englishes) してとらえようとする試みは多々あれど,いずれも一長一短あり,複雑な現実をきれいに落とし込むのは至難の業である.

・ Görlach, M. Studies in the History of the English Language. Heidelberg: Winter, 1990.

・ McArthur, Tom. "Models of English." English Today 32 (1991): 12--21.

2021-08-23 Mon

■ #4501. 世界の英語変種の整理法 --- McArthur の "Hub-and-Spokes" モデル [model_of_englishes][world_englishes][new_englishes][variety][sociolinguistics]

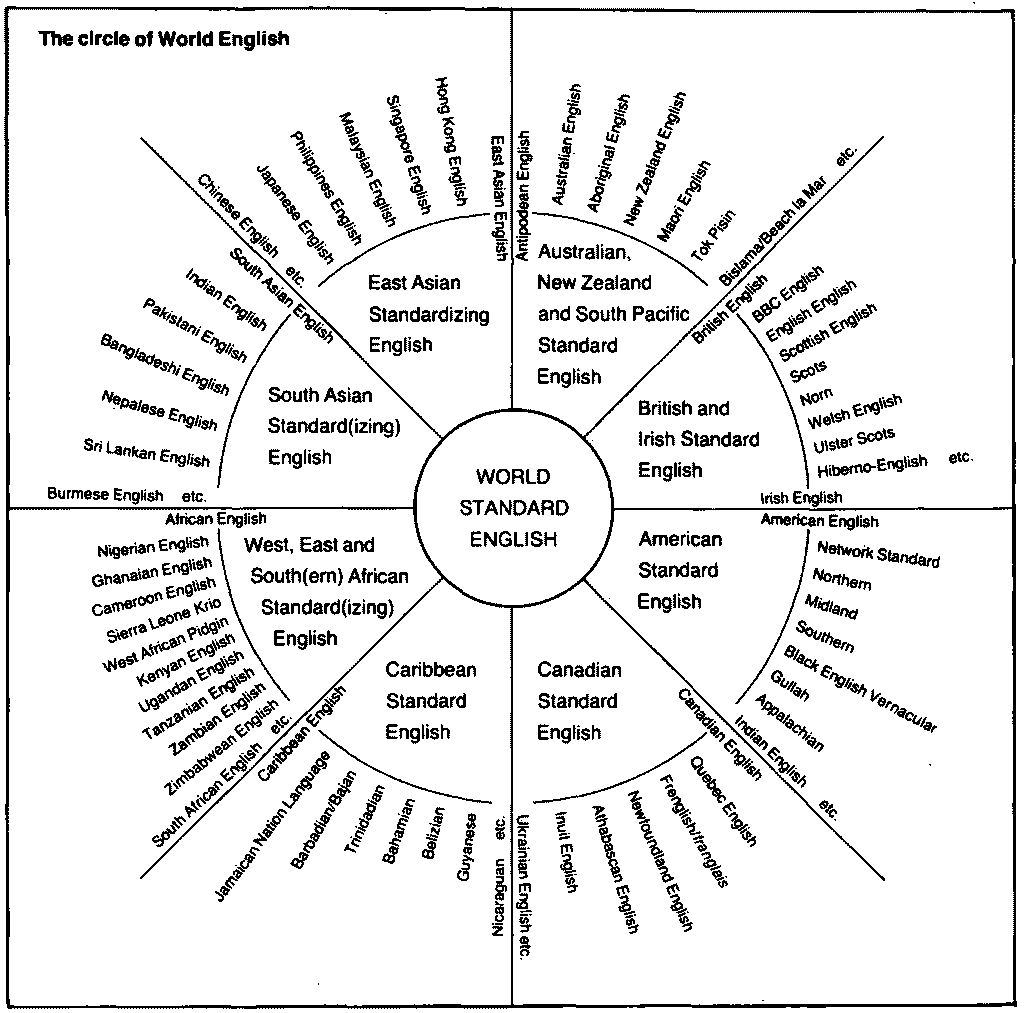

英語変種の整理法として比較的早くに提起されたモデルの1つに "Hub-and-Spokes" モデルがある.様々な英語変種から構成される同心円の図を車輪のハブとスポークに見立てた視覚モデルだ.このモデルにもいくつかのバージョンがあるが,McArthur が1987年の論文 ("The English Languages?", 11) で提示したものを覗いてみたい.1991年の論文 ("Models of English", 19) に再掲されている図を再現する.

このモデルの要点について,McArthur ("The English Languages?", 11) は次のように解説している.

The purpose of the model is to highlight the broad three-part spectrum that ranges from the 'innumerable' popular Englishes through the various national and regional standards to the remarkably homogeneous but negotiable 'common core' of World Standard English.

McArthur 自身も述べているように,このモデルはあくまでたたき台として提案されたものであり,様々な問題や議論が生じることが予想される.実際,いくらでも批判的なコメントを加えることができる.個々の変種の分類はこの通りで広く受け入れられるのか,BBC English と Norn が同列に置かれているのはおかしいのではないか,また Australian English と Tok Pisin も然り.さらに本質的な問いとして,そもそも中央に据えられている "World Standard English" というものは現実に存在するのか.

この図が全体として World English を構成しているという見方については,McArthur ("The English Language", 10) は「逆説的な事実」であると評している.

Within such a model, we can talk about a more or less 'monolithic' core, a text-linked World Standard negotiated among a variety of more or less established national standards. Beyond the minority area of the interlinked standards, however, are the innumerable non-standard forms --- the majority now as in Roman times, with all sorts of reasons for being unintelligible to each other. There is nothing new in this, and it is a state of affairs that is unlikely to change in the short or even the medium term. In the distinctness of Scots from Black English Vernacular, Cockney from Krio, and Texian from Taglish, we have all the age-old criteria for talking about mutually unintelligible languages. Nonetheless, all such largely oral forms share in the totality of World English, and can be shown to share in it, however bafflingly different they may be. This is a paradox, but it is also a fact.

・ McArthur, Tom. "The English Languages?" English Today 11 (1987): 9--11.

・ McArthur, Tom. "Models of English." English Today 32 (1991): 12--21.

2021-08-19 Thu

■ #4497. Schneider の ポストコロニアル英語変種に関する "Dynamic Model" [model_of_englishes][world_englishes][new_englishes][variety][sociolinguistics][contact][accommodation][variation][dynamic_model]

先日,「#4492. 世界の英語変種の整理法 --- Gupta の5タイプ」 ([2021-08-14-1]) や「#4493. 世界の英語変種の整理法 --- Mesthrie and Bhatt の12タイプ」 ([2021-08-15-1]) で世界英語変種について2つの見方を紹介した.他にも様々なモデルがあり,model_of_englishes で取り上げてきたが,近年もっとも野心的なモデルといえば,Schneider の ポストコロニアル英語変種に関する "Dynamic Model" だろう.2001年から練り上げられてきたモデルで,今や広く受け入れられつつある.このモデルの骨子を示すのに,Schneider (47) の以下の文章を引用する.

Essentially, the Dynamic Model claims that it is possible to identify a single, underlying, fundamentally uniform evolutionary process which can be observed, with modifications and adjustments to local circumstances, in the evolution of all postcolonial forms of English. The postulate of some sort of a uniformity behind all these processes may seem surprising and counterintuitive at first sight, given that the regions and historical contexts under investigation are immensely diverse, spread out across several centuries and also continents (and thus encompassing also a wide range of different input languages and language contact situations). It rests on the central idea that in a colonization process there are always two groups of people involved, the colonizers and the colonized, and the social dynamics between these two parties has tended to follow a similar trajectory in different countries, determined by fundamental human needs and modes of behaviour. Broadly, this can be characterized by a development from dominance and segregation towards mutual approximation and gradual, if reluctant, integration, followed by corresponding linguistic consequences.

このモデルを議論するにあたっては,その背景にあるいくつかの前提や要素について理解しておく必要がある.Schneider (47--51) より,キーワードを箇条書きで抜き出してみよう.

[ 4つの(歴史)社会言語学の理論 ]

1. Language contact theory

2. A "Feature pool" of linguistic choices

3. Accommodation

4. Identity

[ 2つのコミュニケーション上の脈絡 ]

1. The "Settlers' strand"

2. The "Indigenous strand"

[ 4つの(歴史)社会言語学的条件と言語的発展の関係に関わる要素 ]

1. The political history of a country

2. Identity re-writings of the groups involved

3. Sociolinguistic conditions of language contact

4. Linguistic developments and structural changes in the varieties concerned

[ 5つの典型的な段階 ]

1. Foundation

2. Exonormative stablization

3. Nativization

4. Endonormative stabilization

5. Differentiation

Schneider のモデルは野心的かつ包括的であり,その思考法は Keller の言語論を彷彿とさせる.今後,どのように議論が展開していくだろうか,楽しみである.

・ Schneider, Edgar W. "Models of English in the World." Chapter 3 of The Oxford Handbook of World Englishes. Ed. by Markku Filppula, Juhani Klemola, and Devyani Sharma. New York: OUP, 2017. 35--57.

・ Keller, Rudi. On Language Change: The Invisible Hand in Language. Trans. Brigitte Nerlich. London and New York: Routledge, 1994.

2021-08-15 Sun

■ #4493. 世界の英語変種の整理法 --- Mesthrie and Bhatt の12タイプ [model_of_englishes][world_englishes][new_englishes][variety][pidgin][creole][esl][efl][enl]

昨日の記事「#4492. 世界の英語変種の整理法 --- Gupta の5タイプ」 ([2021-08-14-1]) に引き続き,世界の英語変種の整理法について.今回は World Englishes というズバリの本を著わした Mesthrie and Bhatt (3--10) による12タイプへの分類を紹介したい.昨日と同様,Schneider (44) を経由して示す.

(a) Metropolitan standards (i.e. the "respected mother state's" norm as opposed to colonial offspring, i.e. in our case British English and American English as national reference forms).

(b) Colonial standards (the standard forms of the former "dominions," i.e. Australian, New Zealand, Canadian, South African English, etc.).

(c) Regional dialects (of Britain and North America, less so elsewhere in settler colonies).

(d) Social dialects (by class, ethnicity, etc.; including, e.g. Broad, General and Cultivated varieties in Australia, African American Vernacular English, and others).

(e) Pidgin Englishes (originally rudimentary intermediate forms in contact, and nobody's native tongue; possibly elaborated in complexity, e.g. West African Pidgin Englishes).

(f) Creole Englishes (fully developed but highly structured, hence of questionable relatedness to the lexifier English; e.g. Jamaican Creole).

(g) English as a Second Language (ESL) (postcolonial countries where English plays a key role in government and education; e.g. Kenya, Sri Lanka).

(h) English as a Foreign Language (EFL) (English used for external and international purposes; e.g. China, Europe, Brazil).

(i) Immigrant Englishes (developed by migrants to an English-dominant country; e.g. Chicano English in the United States)).

(j) Language-shift Englishes (resulting from the replacement of an ancestral language by English; possibly, like Hiberno English, becoming a social dialect in the end).

(k) Jargon Englishes (unstable pre-pidgins without norms and with great individual variation, e.g. South Seas Jargon in the nineteenth century)

(l) Hybrid Englishes (mixed codes, prestigious among urban youths; e.g. "Hinglish" mixing Hindi and English).

英語(使用)の歴史,地位,形式,機能の4つのパラメータを組み合わせた分類といえる.実際に存在する(した)ありとあらゆる英語変種を網羅している感がある.ただし,水も漏らさぬ分類というわけではない.この分類では,複数のカテゴリーにまたがって所属してしまうような英語変種もあるのではないか.

・ Schneider, Edgar W. "Models of English in the World." Chapter 3 of The Oxford Handbook of World Englishes. Ed. by Markku Filppula, Juhani Klemola, and Devyani Sharma. New York: OUP, 2017. 35--57.

・ Mesthrie, Rajend and Rakesh M. Bhatt. World Englishes: The Study of New Linguistic Varieties. Cambridge: CUP, 2008.

2021-08-14 Sat

■ #4492. 世界の英語変種の整理法 --- Gupta の5タイプ [model_of_englishes][world_englishes][new_englishes][variety][sociolinguistics][bilingualism]

世界英語 (World Englishes) をモデル化し整理する試みは,様々になされてきた.本ブログで model_of_englishes の各記事で紹介してきた通りである.視覚的な図で表現されるモデルが多いなかで,今回紹介する Gupta によるモデルは単純なリストである.世界の英語変種を5タイプに分類している.Schneider (44) より Gupta モデルの紹介部分を引用する.

Gupta (1996) proposed five types of variety settings, based on whether English is embedded in multilingual nations and on how it originated in a given country (with "ancestral" indicating settler transmission, "scholastic" denoting contexts in which formal education was important, and "contact" characterizing more mixed and creolized varieties):

・ "Monolingual ancestral English" (e.g. United States, Australia, New Zealand).

・ "Monolingual contact variety" (e.g. Jamaica)

・ "Multilingual scholastic English" (e.g. India, Pakistan)

・ "Multilingual contact variety" countries (e.g. Singapore, Nigeria, Papua New Guinea).

・ "Multilingual ancestral English" (e.g. South Africa, Canada)

関与するパラメータは2つだ.1つ目は多言語使用のなかでの英語使用か否か.2つ目は,その英語(使用)の起源が,母語話者の移住によるものか,正規教育によるものか,言語混合によるものか.これらの組み合わせにより論理的には6タイプの変種が区別されるが,実際には "Monolingual scholastic English" に相当するものはない.例えば,将来日本の英語教育が著しく発展し,日本語母語話者がみな英語へ言語交替したならば,それは "Monolingual scholastic English" と分類されることになるだろう(ありそうにない話しではあるが).

大雑把ではあるが,歴史社会言語学的な基準による見通しのよい整理法といえる.

・ Schneider, Edgar W. "Models of English in the World." Chapter 3 of The Oxford Handbook of World Englishes. Ed. by Markku Filppula, Juhani Klemola, and Devyani Sharma. New York: OUP, 2017. 35--57.

・ Gupta, A. F. "Colonisation, Migration, and Functions of English." Englishes around the World. Vol. 1: General Studies, British Isles, North America. Studies in Honour of Manfred Görlach. Ed. by E. W. Schneider. Amsterdam: Benjamins, 1997. 47--58.

2021-07-27 Tue

■ #4474. 世界の ESL 地域の概観 [esl][new_englishes][world_englishes][variety]

世界のいくつかの国・地域には,英語非母語話者であるが,国内の公用語,教育の言語,共通語などとして広く英語を用いている人々がいる.このような国・地域は ESL (English as a Second Language) 地域と呼ばれている.実は ESL 地域は,おそらく多くの読者が思っている以上に,世界中に広く分布している.ここで Trudgill and Hannah (127--28) に依拠して世界中の ESL 地域を概観してみたい.

In the Americas, English is an important second language in Puerto Rico, and also has some second-language presence in Panama. In Europe, in addition to the United Kingdom and the Republic of Ireland where English is spoken natively, English has official status in Gibraltar and Malta and is also widely spoken as a second language in Cyprus. In Africa, there are large communities of native speakers of English in Liberia, South Africa, Zimbabwe and Kenya, but there are even larger communities in these countries of second-language speakers. Elsewhere in Africa, English has official status, and is therefore widely used as a second language lingua franca in Gambia, Sierra Leone, Ghana, Nigeria, Cameroon, Namibia, Botswana, Lesotho, Swaziland, Zambia, Malawi and Uganda. It is also extremely widely used in education and for governmental purposes in Tanzania and Kenya.

In the Indian Ocean, Asian, and Pacific Ocean areas, English is an official language in Mauritius, the Seychelles, Pakistan, India, Singapore, Brunei, Hong Kong, the Philippines, Papua New Guinea, the Solomon Islands, Vanuatu, Fiji, Tonga, Western Samoa, American Samoa, the Cook Islands, Tuvalu, Kiribati, Guam and elsewhere in American-administered Micronesia. It is also very widely used as a second language in Malaysia, Bangladesh, Sri Lanka, the Maldives, Nepal and Nauru. (In India and Sri Lanka, there are also Eurasian native speakers of English.)

これらの地域の多くでは,英米標準英語ではなく,土着化した独自の英語 (indigenised English) が発展してきたし,現在も発展し続けている.これらは "New Englishes" とも称され,世界で話されている英語の多様化に貢献している.

これらの個別の ESL 地域や変種について,本ブログで取り上げてきたものも多いので,esl の記事群,とりわけ以下の記事もご参照を.

・ 「#56. 英語の位置づけが変わりつつある国」 ([2009-06-23-1])

・ 「#177. ENL, ESL, EFL の地域のリスト」 ([2009-10-21-1])

・ 「#215. ENS, ESL 地域の英語化した年代」 ([2009-11-28-1])

・ 「#1589. フィリピンの英語事情」 ([2013-09-02-1])

・ 「#2469. アジアの英語圏」 ([2016-01-30-1])

・ 「#2472. アフリカの英語圏」 ([2016-02-02-1])

・ 「#1591. Crystal による英語話者の人口」 ([2013-09-04-1])

・ Trudgill, Peter and Jean Hannah. International English: A Guide to the Varieties of Standard English. 5th ed. London: Hodder Education, 2008.

2021-07-25 Sun

■ #4472. ENL, ESL, EFL という区分の問題点 [model_of_englishes][world_englishes][new_englishes][variety]

現代世界に多種多様に存在する英語変種をどのようにモデル化してとらえるか,世界英語 (World Englishes) をいかに区分するかという問題は,多くの考察と論争を引き起こしてきた.本ブログでも model_of_englishes の各記事で取り上げてきたが,モデルそれ自体も多種多様である.

最も広く知られているのは「#217. 英語話者の同心円モデル」 ([2009-11-30-1]) による Kachru の同心円モデルである.ENL (English as a Native Language) の円を核として,その周囲に ESL (English as a Second Language) が,さらに周縁部に EFL (English as a Foreign Language) が配置されているモデルだ.それぞれ Inner Circle, Outer Circle, Expanding Circle とも称される.

このモデルはとても分かりやすく,一般にも広く受け入れられているが,専門家からは異論も多い.Schreier (2117--19) の議論に依拠し,要点をまとめておきたい.

(1) 例えば南アフリカ共和国は典型的な ESL 地域といわれるが,同国の人口の全体が ESL 的な英語使用を実践しているわけではない.少数派ではあるが英語母語話者もいるし,教育を受ける機会のない少なからぬ人々は英語を話さない.ESL や EFL といった区分は,英語使用に対する現実には存在しない一様な遵守を前提としてしまっている.

(2) 人口のうちどれくらいの割合の人々が英語を話していれば,ESL 地域であると呼べるのか.単純な数の問題ではないように思われる.むしろ英語使用がその社会にどのくらい統合されているか,という社会言語学的な点が重要なのではないか.社会のどの層が英語をよく使用し,どの層があまり使用しないのか等の考慮も必要だろう.

(3) Kachru モデルは,ENL, ESL, EFL といった区分がカテゴリカルかつ不変であるとの前提に立っているが,これは現実を反映していない.例えばアイルランド英語は,現在でこそ ENL 地域としてみなされているが,歴史的にはアイルランド語からの言語交替を経てきたのであり,その過渡期にあっては ESL 地域と呼ぶのがふさわしかったろう.また,タンザニアはイギリスからの独立後スワヒリ語を公的な言語として採用し,結果として英語の存在感は独立前よりも小さくなっているが,これはタンザニアが ESL 地域から EFL 地域へと位置づけを変えているということではないか.

要するに,Kachru モデルは地域の社会言語学的状況の一様性やカテゴリカルで不変の区分を前提としているが,実際には状況は一様ではないし,区分もそれほど明確ではなく,時とともに変わりもする,という批判だ.もっとダイナミックで柔軟性に富むモデルが必要だろう.

ダイナミックな代替モデルとしては,例えば「#414. language shift を考慮に入れた英語話者モデル」 ([2010-06-15-1]) や「#1096. Modiano の同心円モデル」 ([2012-04-27-1]) が提案されている.また,関連して「#56. 英語の位置づけが変わりつつある国」 ([2009-06-23-1]) も参照.

・ Schreier, Daniel. "Second-Language Varieties: Second-Language Varieties of English." Chapter 134 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 2106--20.

2021-07-23 Fri

■ #4470. アジア・アフリカ系の英語にみられるリズムと強勢の傾向 [prosody][phonology][stress][syllable][rhythm][world_englishes][new_englishes][variety][esl][diatone]

現代世界には様々な英語変種があり,ひっくるめて World Englishes や New Englishes と呼ばれることが多い.アジアやアフリカには歴史的な経緯から ESL (English as a Second Language) 変種が多いが,多くのアジア・アフリカ系変種に共通して見られる韻律上の特徴がいくつか指摘されている.ここでは2点を挙げよう.1つは "syllable-timing" と呼ばれるリズム (rhythm) の性質,もう1つは語の強勢 (stress) の位置に関する傾向である.以下 Mesthrie and Bhatt (129) を参照して解説する.

syllable-timing とは,リズムの観点からの言語類型の1つで,英米標準英語がもつ stress-timing に対置されるものである.前者は音節(モーラ)が等間隔で繰り返されるリズムで,日本語やフランス語がこれを示す.後者は強勢が等間隔で繰り返されるリズムで,標準英語やドイツ語がこれを示す(cf. 「#1647. 言語における韻律的特徴の種類と機能」 ([2013-10-30-1]),「#3644. 現代英語は stress-timed な言語だが,古英語は syllable-timed な言語?」 ([2019-04-19-1])).

アジア・アフリカ系の諸言語には syllable-timing をもつものが多く,それらの基層の上に乗っている ESL 変種にも syllable-timing のリズムが持ち越されるということだろう.例えば,インド系南アフリカ英語,黒人系南アフリカ英語,東アフリカ英語,ナイジェリア英語,ガーナ英語,インド英語,パキスタン英語,シンガポール英語,マレーシア英語,フィリピン英語などが syllable-timing を示す.このリズム特徴から派生する別の特徴として,これらの変種には,母音縮約が生じにくく,母音音価が比較的明瞭に保たれるという共通点もある.世界英語の文脈では,syllable-timing のリズムはある意味では優勢といってよい.

これらの変種には,語の強勢に関しても共通してみられる傾向がある.しばしば標準英語とは異なる位置に強勢が置かれることだ.realíse のように強勢位置が右側に寄るものがとりわけ多いが,カメルーン英語などでは adólescence のように左側に寄るものもみられる.また,これらの変種では標準英語の ábsent (adj.) 対 absént (v.) のような,品詞によって強勢位置が移動する現象 (diatone) はみられないという.

全体的にいえば,基層言語の影響の下で韻律上の規則が簡略化したものといってよいだろう.これらは日本語母語話者にとって「優しい」韻律上の特徴であり,今後の展開にも注目していきたい.

・ Mesthrie, Rajend and Rakesh M. Bhatt. World Englishes: The Study of New Linguistic Varieties. Cambridge: CUP, 2008.

2019-01-22 Tue

■ #3557. 世界英語における3単現語尾の変異 [variation][variety][world_englishes][new_englishes][3sp][verb][agreement][conjugation][inflection][link][nptr][hypercorrection]

古今東西の○○英語において,3単現の動詞はどのように屈折しているのか.長らく追いかけている問題で,本ブログでも以下の記事をはじめとして 3sp の各記事で取り上げてきた.

・ 「#790. 中英語方言における動詞屈折語尾の分布」 ([2011-06-26-1])

・ 「#1850. AAVE における動詞現在形の -s」 ([2014-05-21-1])

・ 「#1889. AAVE における動詞現在形の -s (2)」 ([2014-06-29-1])

・ 「#1852. 中英語の方言における直説法現在形動詞の語尾と NPTR」 ([2014-05-23-1])

・ 「#2310. 3単現のゼロ」 ([2015-08-24-1])

・ 「#2112. なぜ3単現の -s がつくのか?」 ([2015-02-07-1])

・ 「#2136. 3単現の -s の生成文法による分析」 ([2015-03-03-1])

・ 「#2566. 「3単現の -s の問題とは何か」」 ([2016-05-06-1])

・ 「#2857. 連載第2回「なぜ3単現に -s を付けるのか? ――変種という視点から」」 ([2017-02-21-1])

現在の世界中の○○英語においては,3単現の語尾はどのようになっているのか,Mesthrie and Bhatt (66--67) の記述をまとめておきたい.

3単現で -s 語尾とゼロ語尾が交替するケースは,数多く報告されている.ナイジェリア変種や東アフリカ諸変種をはじめ,アメリカ・インディアン諸変種,インド変種,インド系南アフリカ変種,黒人南アフリカ変種,フィリピン変種 (e.g. He go to school.),シンガポール変種,ケープ平地変種などがある.

標準英語の反対を行く興味深い変種もある.単数でゼロとなり,複数で -s を取るという分布だ.アメリカ・インディアン変種のなかでもイスレタ族変種 (Isletan) では,次のような文例が確認されるという.

・ there are some parties that goes on over there.

・ Some peoples from the outside comes in.

・ All the dances that goes on like that occur in the spring.

・ The women has no voice to vote.

・ Maybe the governor go to these parents' homes.

・ About a dollar a day serve out your term.

・ This traditional Indian ritual take place in June.

・ By this time, this one side that are fast have overlapped.

・ The governor don't take the case.

イスレタ族変種と同様の傾向が,ケープ平地変種でも確認されるという (e.g. They drink and they makes a lot of noise.) .

標準英語の逆を行くこれらの変種の文法もある意味では合理的といえる.主語が単数であれば主語の名詞にも述語の動詞にも -s が現われず,主語が複数であればいずれにも -s が付加されるという点で一貫しているからだ.Mesthrie and Bhatt (66) は,この体系を "-s plural symmetry" と呼んでいる.

ただし,"-s plural symmetry" を示す変種は inherent variety なのか,あるいは話者個人が標準英語などを目標として過剰修正 (hypercorrection) した結果の付帯現象なのかは,今後の調査を待たなければならない.また,これらの変種が,北部イングランドの歴史的な Northern Present Tense Rule (nptr) と歴史的因果関係があるのかどうかも慎重に検討しなければならないだろう.

・ Mesthrie, Rajend and Rakesh M. Bhatt. World Englishes: The Study of New Linguistic Varieties. Cambridge: CUP, 2008.

2018-11-24 Sat

■ #3498. hybrid Englishes [world_englishes][new_englishes][variety][sociolinguistics][terminology]

現在,世界中で現地化した○○英語が用いられており,これらは総称して "Englishes" と呼ばれている.Franglais, Singlish, Taglish などの名前で知られているものも多く,"nativized Englishes" あるいは "hybrid Englishes" とも言われる.しかし,"nativized Englishes" と "hybrid Englishes" という2つの呼称の間には,微妙なニュアンスの違いがある.Gramley (360) は "hybrid Englishes" について,次のように解説している.

Hybrid Englishes are forms of the language noticeably influenced by a non-English language. Examples include Franglais (French with English additions), Spanglish (ditto for Spanish), Singlish (Singapore English --- with substrate enrichment), TexMex (English with Spanish elements), Mix-Mix (Tagalog/Pilipino English), which may be more English (Engalog) or more Tagalog (Taglish). Such Englishes do not have the extreme structural change typical of pidgins and creoles. Rather, the non-English aspect of these hybrids depends on local systems of pronunciation and vocabulary. Marginally, they will also include structural change. The are likely, in any case, to be difficult for people to understand who are unfamiliar with both languages. In essence hybrid forms are not really different from the nativized Englishes . . .; the justification for a separate term may best be seen in the fact that hybrids are the result of covert norms while nativized Englishes are potentially to be seen on a par with StE.

"nativized Englishes" と "hybrid Englishes" は本質的には同じものを指すと考えてよいが,前者は当該社会において標準英語と同じ,あるいはそれに準ずる価値をもつとみなされている変種を含意するのに対して,後者はそのような価値をもたない変種を含意する.「#1255. "New Englishes" のライフサイクル」 ([2012-10-03-1]) や「#2472. アフリカの英語圏」 ([2016-02-02-1]) で使った用語でいえば,前者は endonormative な変種を,後者は exonormative な変種を指すといってよい.あるいは,前者は威信と結びつけられる overt norms の結果であり,後者は団結と結びつけられる covert norms の結果であるともいえる.また,この差異は,書き言葉標準英語(いわゆる Standard English) と話し言葉標準英語(いわゆる General English) の違いとも平行的であるように思われる.

・ Gramley, Stephan. The History of English: An Introduction. Abingdon: Routledge, 2012.

2017-12-17 Sun

■ #3156. 「大英帝国の拡大と英語」のまとめ [slide][new_englishes][world_englishes][model_of_englishes][variety][history][link][timeline][standardisation][prescriptive_grammar][prescriptivism][asacul]

大英帝国の拡大という世界史的展開は,現代英語と英語の未来を論じる上で避けて通ることのできないトピックです.その英語史上の意義について,スライド (HTML) にまとめてみました.こちらからどうぞ.結論としては次のように述べました.

大英帝国の発展は

(1) 英語の標準化・規範化を後押しして,英語に「求心力」をもたらした一方で,

(2) 英語の多様化を招き,英語に「遠心力」をもたらし,

現在および未来の英語のあり方の基礎を築いた.

詳細は各々のページをご覧ください.本ブログの記事や各種画像へのリンクも豊富に張っています.

1. 大英帝国の拡大と英語

2. 要点

3. (1) 大英帝国の発展

4. 関連年表 (#777, #1377, #2562)

5. (2) 英語の求心力 --- 標準化・規範化

6. 標準化と規範化

7. 18世紀の規範主義

8. 辞書,文法書,発音指南書

9. 規範文法の例

10. (3) 英語の遠心力 --- 世界の様々な英語

11. 様々な英語変種の例

12. 英語変種の諸分類法

13. 21世紀,求心力と遠心力のせめぎ合い

14. まとめ

15. 参考文献

他の「まとめスライド」として,「#3058. 「英語史における黒死病の意義」のまとめスライド」 ([2017-09-10-1]),「#3068. 「宗教改革と英語史」のまとめスライド」 ([2017-09-20-1]),「#3089. 「アメリカ独立戦争と英語」のまとめスライド」 ([2017-10-11-1]),「#3102. 「キリスト教伝来と英語」のまとめスライド」 ([2017-10-24-1]),「#3107. 「ノルマン征服と英語」のまとめスライド」 ([2017-10-29-1]),「#3121. 「印刷術の発明と英語」のまとめ」 ([2017-11-12-1]) もどうぞ.

2017-06-30 Fri

■ #2986. 世界における英語使用のジレンマ [world_englishes][lingua_franca][linguistic_imperialism][elf][new_englishes][variety]

日本の文化や歴史などを世界に伝えたりアピールしたりする際に,媒介として英語を用いるべきだという発想は,今や特別ではない.国家や民族のアイデンティティに関する事柄を,英語のような lingua_franca を用いて世界に発信することは,日本では当然のこと,推奨すべきことと考えられている.

しかし,世界の他の地域ではどうだろうか.特に,アフリカやアジアに多く位置している旧英米植民地の人々が,自らの国家や民族のアイデンティティを世界に向けて切実に表現したいと思うとき,その媒介として旧宗主国の国語たる英語を用いるということは,ある種の矛盾を含んではいないだろうか.同じことは,旧英米植民地ならずとも,独特の英語変種を母語として用いているカリブ海諸地域などにも当てはまる.実際,このジレンマは,日本(人)にとっては無縁の悩みだろうが,世界の少なからぬ地域で激しい論争の的となってきた.最たる文化の表現者である文壇において,論争はことさら熱い.

Crystal (279--80) より,このジレンマとその克服法を巡る論争の本質について述べられている箇所を引こう.

The problem is greatest for poets, novelists, and dramatists in the newly independent nations, where there is often considerable antagonism towards English, seen as a symbol of colonial oppression. The dilemma is acute. Should they use the 'enemy's' language, with all the alien awkwardness that comes with the use of a second language for literary expression, in order to achieve an international audience? Or should they use their mother tongue, for which they have an immediate sensitivity, but which will place severe constraints on their potential readership? The solution, many writers maintain, is to concentrate on developing the English of their own region, making it into a language which belongs to them, and with which they can identify. 'Our method of expression', wrote the Indian author Raja Rao, 'has to be a dialect which will some day prove to be as distinctive and colorful as the Irish or the American . . . The tempo of Indian life must be infused into our English expression.' And the call for new Englishes, personal, evocative, and dynamic, has been echoed by second-language writers around the world, in South-east Asia, East and West Africa, and by first-language writers in Jamaica, South Africa, and New Zealand.

議論のきっかけとして,インド人の詩人 Kamala Das の実用主義的な英語観を覗いてみよう (Crystal 280) .

. . . I am Indian, very brown, born in

Malabar, I speak three languages, write in

Two, dream in one. Don't write in English, they said,

English is not your mother-tongue. Why not leave

Me alone, critics, friends, visiting cousins,

Every one of you? Why not let me speak in

Any language I like? The language I speak

Becomes mine, its distortions, its queernesses

All mine, mine alone. It is half English, half

Indian, funny perhaps, but it is honest.

It is as human as I am human, don't

You see? It voices my joys, my longings, my

Hopes, and it is useful to me as cawing

Is to crows or roaring to the lions . . .

The Old Playhouse and Other Poems (1973)

この問題は,世界標準英語を目指す求心力と多様化する英語変種の遠心力が交錯する現代世界において,繊細な感受性を要するディスカッションの格好の題材となろう.

・ Crystal, David. The English Language. 2nd ed. London: Penguin, 2002.

2016-06-19 Sun

■ #2610. ラテンアメリカ系英語変種 [world_englishes][new_englishes][variety][demography][substratum_theory][aave]

近年,英語諸変種への関心が高く,本ブログでも world_englishes や new_englishes というタグのもとで, 世界中の様々な変種の話題に触れてきた.今回は,Bayley による "Latino Varieties of English" と題する論文(というよりは紹介記事)に従って,アメリカにおけるラテンアメリカ系移民とその子孫たちの用いる英語変種 "Latino English" を巡る状況について,簡単に述べよう.

最新の統計ではないが,2004年の時点で,米国のラテンアメリカ系人口は40,424,000人ほどであり,割合にして全体の14%を占める.その過半数は家庭でスペイン語を用い続けているというが,家庭でも英語のみを話す人口は直近20年ほどの間に着実に増えてきているという.Bayley (522) に引用されている Brodie et al. の2002年の統計によれば,移民世代(第1世代)の成人では主としてスペイン語のみを話す割合が72%で圧倒しているが,第2世代では47%が英語・スペイン語のバイリンガルであり,さらにほぼ同数が主として英語を話すという.第3世代以降になると,第1世代と状況が逆転し,78%が主として英語を用いるとされる.つまり,ラテンアメリカ系アメリカ人の第2世代以降は母語として英語を習得するようになっており,彼らの話す母語変種の英語が "Latino English(es)" と呼ばれるのである.この変種は,スペイン語を母語とする人が英語を習得する過程で示す interlanguage とは異なることに注意したい.

Latino English にも複数の変種が区別されるが,Bayley によれば,この方面の体系的研究はさほど進んでいないという.当面,2つの主たる変種である "Chicano English" と "Puerto Rican English" が参照されている.Chicano English は,主としてカリフォルニアや南西諸州の barrio (ラテンアメリカ系居住区)で聞かれる変種である.Puerto Rican English は主として New York City を含む東海岸で聞かれる.しかし,いずれの変種も,近年ラテンアメリカ系人口がアメリカ中で拡大しているため,上記の地域以外でも聞かれるようになってきている.例えば,Chicago, Georgia, North Carolina などでは,ラテンアメリカ系人口の増加が顕著である.

これらの変種の言語学的特徴としては,基層言語としてのスペイン語の効果が関与していると考えられるものがあるが,一方で非ラテンアメリカ系英語変種と平行的な特徴も見られ,基層言語からの影響の評価は慎重になされなければならないだろう.むしろ,Puerto Rican English では,習慣的 be の用法,連結詞 (copula) の欠如,3単現の -s の欠如に関して,AAVE からの影響が強いと言われている.

今後,多種多様なラテンアメリカ系人口が拡大し,移動と接触の機会も増えてくると予想されるが,これらラテンアメリカ系英語諸変種の各々はどのような発展をたどることになるのだろうか.個々バラバラに発達するのか,あるいは1つの "pan-Latino English" と呼べるような統一変種が発達することになるのか.今後の動向を見守りたい.

関連する話題として「#256. 米国の Hispanification」 ([2010-01-08-1]),「#1657. アメリカの英語公用語化運動」 ([2013-11-09-1]) を参照.

・ Bayley, Robert. "Latino Varieties of English." Chapter 51 of A Companion to the History of the English Language. Ed. Haruko Momma and Michael Matto. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2008. 521--30.

2016-02-02 Tue

■ #2472. アフリカの英語圏 [demography][world_englishes][new_englishes][esl][map][timeline][pidgin][creole][standardisation][africa]

「#2469. アジアの英語圏」([2016-01-30-1]) に引き続き,今回はアフリカの英語圏の人口統計について.Gramley (307, 309, 311) の "Anglophone Southern African countries", "Anglophone West African countries", "Anglophone East African countries" の表を掲載しよう. * *

| country | significant UK contact | colonial status | independence | total population | English speakers | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| percentage | total number | |||||

| Botswana | 19th century | 1885 | 1966 | 1,640,000 | --38% | 630,000 |

| Lesotho | protectorate | 1966 | 1,800,000 | --28% | 500,000 | |

| Malawi | 1878 | 1891 | 1964 | 13,000,000 | --4% | 540,000 |

| Namibia | 1878 | 1920 (S. Afr.) | 1990 | 1,800,000 | --17% | > 300,000 |

| South Africa | 1795 | 1795 | 1910 | 47,850,000 | > 28% | 13,700,000 |

| Swaziland | 1894 | 1902 (UK) | 1968 | 1,140,000 | --4.4% | 50,000 |

| Zambia | 1888 | 1924 | 1953, 1964 | 13,000,000 | --15% | --2,000,000 |

| Zimbabwe | 1890 | 1923 | 1953, 1980 | 13,300,000 | --42% | 5,550,000 |

| Cameroon | 1914 | 1916 | 1960 | 18,500,000 | --42% | 7,700,000 |

| Gambia | 1661, 1816 | 1894 | 1965 | 1,700,000 | --2.3% | 40,000 |

| Ghana (formerly gold coast) | 1824, 1850 | 1874, 1902 | 1957 | 23,480,000 | --6% | 1,400,000 |

| Liberia | USA 1822 | none | 1847 | 3,750,000 | --83% | 3,100,000 |

| Nigeria | 1851 | 1884, 1900 | 1960 | 148,000,000 | --53% | 79,000,000 |

| Sierra Leone | 1787 | 1808 | 1961 | 5,800,000 | --83% | 4,900,000 |

| Kenya | 1886 | 1895, 1920 | 1963 | 39,000,000 | --9% | 2,700,000 |

| Tanzania | 1880s | 1890, 1920 | 1961 | 42,000,000 | --11% | 4,000,000 |

| Uganda | 1860s | 1888, 1890 | 1962 | 31,000,000 | --10% | 2,500,000 |

South Africa や Nigeria の存在感が群を抜いていることがわかる.

これまで一覧してきたアフリカやアジアの英語圏で用いられている英語は,実際上ほぼすべて ESL と考えてよい.南アフリカでは一部 ENL が行われていたり,他の地域でクレオール英語が行われているところもあるが,現実的には ESL 地域と呼ぶにふさわしい.これらの多くの国・地域の英語使用について共通しているのは,その土地独自の英語が "endonormative" な方向で社会的な地位を得て,制度化しつつあることである.Gramley (306) は次のように解説している.

In most of these countries a kind of indigenization or nativization is currently taking place, a process in which the domains of the language are expanding and in which increasingly endonormative standards are becoming established for usages which were once stigmatized as mistakes. This is opening the way to wider use of English in creative writing and to the institutionalization of local forms in schools, the media, and government . . . . English may well still be far from being a language of the emotions among the vast majority of its users; indeed, the institutionalization of English may be making it ever more difficult for those without English to close the social gap between "the classes and the masses." All the same, English is more and more firmly a part of everyday linguistic experience.

これら "New Englishes" の使用に関する歴史社会言語学的な事情については「#1255. "New Englishes" のライフサイクル」 ([2012-10-03-1]) を参照されたい.また,アフリカの英語圏のいくつかの地域については,「#343. 南アフリカ共和国の英語使用」 ([2010-04-05-1]),「#412. カメルーンの英語事情」 ([2010-06-13-1]),「#413. カメルーンにおける英語への language shift」 ([2010-06-14-1]),「#514. Nigeria における英語の位置づけ」 ([2010-09-23-1]) で取り上げてきたので,そちらをご覧ください.Gramley の英語史概説書のコンパニオンサイトより,こちらの解説PDFファイルのなかの "colonial expansion into West Africa" の記事も有用.

・ Gramley, Stephan. The History of English: An Introduction. Abingdon: Routledge, 2012.

2016-01-30 Sat

■ #2469. アジアの英語圏 [demography][world_englishes][new_englishes][esl][map][timeline][efl]

アジアの英語圏については,以下の記事その他で取り上げてきた.

・ 「#177. ENL, ESL, EFL の地域のリスト」 ([2009-10-21-1])

・ 「#215. ENL, ESL 地域の英語化した年代」 ([2009-11-28-1])

・ 「#273. 香港の英語事情」 ([2010-01-25-1])

・ 「#375. 主要 ENL,ESL 国の人口増加率」 ([2010-05-07-1])

・ 「#759. 21世紀の世界人口の国連予測」 ([2011-05-26-1])

・ 「#1589. フィリピンの英語事情」 ([2013-09-02-1])

・ 「#1590. アジア英語の諸変種」 ([2013-09-03-1])

・ 「#1593. フィリピンの英語事情 (2)」 ([2013-09-06-1])

英語の未来を占う上で,アジア英語の話者に関する人口統計は重要な意味をもつ.様々な文献から数字を挙げることができるが,ここでは Gramley (313, 314) の "Anglophone South Asian countries" と "Anglophone Southeast Asian countries" の表をドッキングしたものを示そう. *

| country | significant UK contact | beginning of colonial status | independence | total population | English speakers | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| percentage | total number | |||||

| Bangladesh | 1690 | 1858 | 1947 | 162,000,000 | --2% | 3,500,000 |

| India | 1600 | 1858 | 1947 | --1.2 billion | > 20% | > 230,000,000 |

| Nepal | none | 25,000,000 | > 25% | 7,000,000 | ||

| Pakistan | 1857 | 1858 | 1947 | 164,000,000 | --11% | 18,000,000 |

| Sri Lanka | 1796 | 1802 | 1948 | 20,000,000 | --10% | 2,000,000 |

| Singapore | 1819 | 1867 | 1965 | 5,000,000 | --80% | --4,000,000 |

| Hong Kong | 1841 | 1842 | 1997 | 6,900,000 | --36% | 2,500,000 |

| Philippines | USA: 1898 | 1898 | 1946 | 97,000,000 | > 50% | 50,000,000 |

| Malaysia | 1786 | 1795 | 1957, 1963 | 27,000,000 | --27% | 7,400,000 |

英語話者の人口統計という観点からは,インド,パキスタン,バングラデシュの潜在力が群を抜いている.フィリピンも21世紀中にまだまだ伸びてゆくだろう.また,表に掲げられている国・領域はいずれもESL地域であるが,いうまでもなく南・東南アジア,そして極東アジアには別途広大なEFL地域が広がっており,そこでは英語教育が例外なく盛んになっている.実際上および潜在的な英語話者が今世紀中増え続けることは間違いないが,そのなかでアジアは今後の世界の英語とその行方に影響を与え得る一大エリアとなるだろう.日本は,このような近隣の英語を巡る環境の変化に,よく注意を払うことが必要である.

・ Gramley, Stephan. The History of English: An Introduction. Abingdon: Routledge, 2012.

2015-06-04 Thu

■ #2229. マルタの英語事情 (2) [esl][new_englishes][diglossia][bilingualism][sociolinguistics][history][maltese][maltese_english]

昨日の記事 ([2015-06-03-1]) に引き続き,マルタの英語事情について.マルタは ESL国であるといっても,インドやナイジェリアのような典型的な ESL国とは異なり,いくつかの特異性をもっている.ヨーロッパに位置する珍しいESL国であること,ヨーロッパで唯一の土着変種の英語をもつことは昨日の記事で触れた通りだが,Mazzon (593) はそれらに加えて3点,マルタの言語事情の特異性を指摘している.とりわけイタリア語との diglossia の長い前史とマルタ語の成立史の解説が重要である.

There are various reasons for the peculiarity of the Maltese linguistic situation: 1) the size of the country, a small archipelago in the centre of the Mediterranean; 2) the composition of the population, which is ethnically and linguistically quite homogeneous; 3) its history previous to the British domination; throughout the centuries, Malta had undergone various invasions, its political history being intimately connected with that of Southern Italy. This link, together with the geographical vicinity to Italy, encouraged the adoption of Italian as a language of culture and, more generally, as an H variety in a well-established situation of diglossia. Italian has been for centuries a very prestigious language throughout Europe, since Italy has one of the best known literary traditions and some of the oldest European universities. Maltese is a language of uncertain origin; it was deeply "restructured" or "refounded" on Semitic lines during the Arab domination, between 870 and 1090 A.D. It has since then followed the same path as other spoken varieties of Arabic, losing almost all its inflections and moving towards analytical types; the close contact with Italian helped in this process, also contributing large numbers of vocabulary items.

現在のマルタ語と英語の2言語使用状況の背景には,シックな言語としての英語への親近感がある.世界の多くのESL地域において,英語に対する見方は必ずしも好意的とは限らないが,マルタでは状況が異なっている.ここには,国民の "integrative motivation" が関与しているという.

The role of this integrative motivation must always be kept in mind in the case of Malta, since the relative cultural vicinity and the process through which Malta became part of the Empire made this case somehow anomalous; many Maltese today simply deny they ever were just a "colony"; young people seem to partake in this feeling and often stress the point that the British never "invaded" Malta: they were invited. There is a widespread feeling that the British never really colonialized the country, they just "came to help"; the connection of the Maltese people with Britain is still quite strong, not only through the British tourists: in many shops and some private houses, alongside the symbols of Catholicism, portraits of the British Royal Family are proudly displayed on the walls. (Mazzon 597)

確かに,マルタはESL地域のなかでは特異な存在のようである.マルタの言語(英語)事情は,社会歴史言語学的に興味深い事例である.

・ Mazzon, Gabriella. "A Chapter in the Worldwide Spread of English: Malta." History of Englishes: New Methods and Interpretations in Historical Linguistics. Ed. Matti Rissanen, Ossi Ihalainen, Terttu Nevalainen, and Irma Taavitsainen. Berlin: Mouton de Gruyter, 1992. 592--601.

2015-06-03 Wed

■ #2228. マルタの英語事情 (1) [esl][new_englishes][bilingualism][diglossia][language_planning][sociolinguistics][history][maltese][maltese_english]

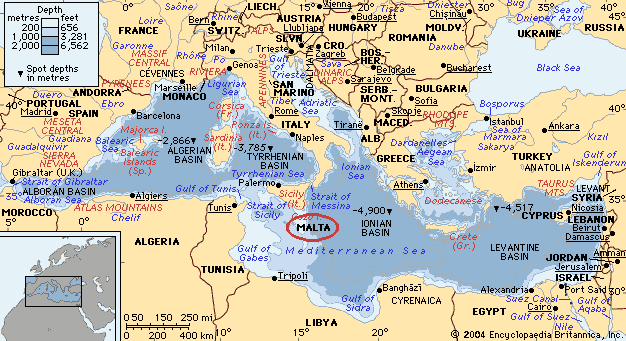

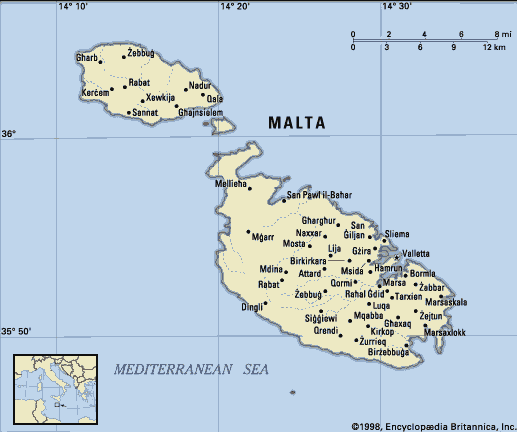

マルタ共和国 (Republic of Malta) は,「#177. ENL, ESL, EFL の地域のリスト」 ([2009-10-21-1]),「#215. ENS, ESL 地域の英語化した年代」 ([2009-11-28-1]) で触れたように,ヨーロッパ内では珍しい ESL (English as a Second Language) の国である.同じく,ヨーロッパでは珍しく英連邦に所属している国でもあり (cf. 「#1676. The Commonwealth of Nations」 ([2013-11-28-1])),さらにヨーロッパで唯一といってよいが,土着変種の英語が話されている国でもある.マルタと英語との緊密な関わりには,1814年に大英帝国に併合されたという歴史的背景がある (cf. 「#777. 英語史略年表」 ([2011-06-13-1])).地理的にも歴史的にも,世界の他の ESL 地域とは異なる性質をもっている国として注目に値するが,マルタの英語事情についての詳しい報告はあまり見当たらない.関連する論文を1つ読む機会があったので,それに基づいてマルタの英語事情を略述したい.

|  |

マルタは地中海に浮かぶ島嶼国で,幾多の文明の通り道であり,地政学的にも要衝であった.Ethnologue の Malta によると,国民42万人のほとんどが母語としてマルタ語 (Maltese) を話し,かつもう1つの公用語である英語も使いこなす2言語使用者である.マルタ語は,アラビア語のモロッコ口語変種を基盤とするが,イタリア語や英語との接触の歴史を通じて,語彙の借用や音韻論・統語論の被ってきた著しい変化に特徴づけられる.この島国にとって,異なる複数の言語の並存は歴史を通じて通常のことであり,現在のマルタ語と英語との広い2言語使用状況もそのような歴史的文脈のなかに位置づける必要がある.

1814年にイギリスに割譲される以前は,この国において社会的に威信ある言語は,数世紀にわたりイタリア語だった.法律や政治など公的な状況で用いられる「高位の」言語 (H[igh Variety]) はイタリア語であり,それ以外の日常的な用途で用いられる「低位の」言語 (L[ow Variety]) としてのマルタ語に対立していた.社会言語学的には,固定的な diglossia が敷かれていたといえる.19世紀に高位の言語がイタリア語から英語へと徐々に切り替わるなかで,一時は triglossia の状況を呈したが,その後,英語とマルタ語の diglossia の構造へと移行した.しかし,20世紀にかけてマルタ語が社会的機能を増し,現在までに diglossia は解消された.現在の2言語使用は,固定的な diglossia ではなく,社会的に条件付けられた bilingualism へと移行したといえるだろう(diglossia の解消に関する一般的な問題については,「#1487. diglossia に対する批判」 ([2013-05-23-1]) を参照).

現在,マルタからの移民は,英語への親近感を武器に,カナダやオーストラリアなどへ向かうものが多い.新しい中流階級のエリート層は,上流階級のエリート層が文化語としてイタリア語への愛着を示すのに対して,英語の使用を好む.マルタ語自体の価値の相対的上昇とクールな言語としての英語の位置づけにより,マルタの言語史は新たな段階に入ったといえる.Mazzon (598) は,次のように現代のマルタの言語状況を総括する.

[S]ince the year 1950, the most important steps in language policy have been in the direction of the promotion of Maltese and of the extension of its use to a number of domains, while English has been more and more widely learnt and used for its importance and prestige as an international language, but also as a "fashionable, chic" language used in social gatherings and as a status symbol . . . .

・ Mazzon, Gabriella. "A Chapter in the Worldwide Spread of English: Malta." History of Englishes: New Methods and Interpretations in Historical Linguistics. Ed. Matti Rissanen, Ossi Ihalainen, Terttu Nevalainen, and Irma Taavitsainen. Berlin: Mouton de Gruyter, 1992. 592--601.

2014-07-29 Tue

■ #1919. 英語の拡散に関わる4つの crossings [history][irish][ireland][standardisation][linguistic_imperialism][ame][new_englishes][bilingualism][historiography][model_of_englishes][esl][efl][elf]

Mesthrie and Rakesh (12--17) に,"INTEGRATING NEW ENGLISHES INTO THE HISTORY OF THE ENGLISH LANGUAGE COMPLEX" と題する章があり,World Englishes あるいは New Englishes という現代的な視点からの英語史のとらえ方が示されており,感心した.

英語の拡散は,有史以前から現在まで,4つの crossings により進行してきたという.第1の crossing は,5世紀半ばに北西ゲルマン民族がブリテン島に渡ってきた,かの移住・侵略を指す.この段階から,ポストコロニアルあるいはポストモダンを想起させるような複数の英語変種,多言語状態,言語接触がすでに存在していた.複数の英語変種としては,アングル族,サクソン族,ジュート族などの間に民族変種の区別が移住の当初からあったろうし,移住後も地域変種や社会変種の発達がみられたろう.多言語状態および言語接触としては,基層言語としてのケルト語の影響,上層言語としてのラテン語との接触,傍層言語としての古ノルド語との混交などが指摘される.後期ウェストサクソン方言にあっては,1000年頃に英語史上初めて書き言葉の標準が発展したが,これは続くノルマン征服により衰退した.この衰退は,英語標準変種の "the first decline" と呼べるだろう (13) .

第2の crossing は,中英語期の1164年に Henry II がアイルランドを征服した際の,英語の拡散を指す.このとき英語がアイルランドへ移植されかけたが,結果としては定着することはなかった.むしろ,イングランドからの植民者はアイルランドへ同化してゆき,英語も失われた.詳しくは「#1715. Ireland における英語の歴史」 ([2014-01-06-1]) を参照されたい.

後期中英語から初期近代英語にかけて,英語史上2度目の書き言葉の標準化の動きが南イングランドにおいて生じた.この南イングランド発の標準変種は,それ以降,現在に至るまで,英語世界において特権的な地位を享受してきたが,20世紀に入ってからのアメリカ変種の発展により,また20世紀後半よりみられるようになったこれら標準変種から逸脱する傾向を示す世界変種の成長により,従来の特権的な地位は相対的に下がってきている.この地位の低下は,南イングランドの観点からみれば,英語標準変種の "a second decline" (16) と呼べるだろう.ただし,"a second decline" においては,"the first decline" のときのように標準変種そのものが死に絶えたわけではないことに注意したい.それはあくまで存在し続けており,アメリカ変種やその他の世界変種との間で相対的に地位が低下してきたというにすぎない.

一方で,近代英語期以降は,西欧列強による世界各地の植民地支配が進展していた.英語の拡散については「#1700. イギリス発の英語の拡散の年表」 ([2013-12-22-1]) をはじめとして,本ブログでも多く取り上げてきたが,英語はこのイギリス(とアメリカ)の掲げる植民地主義および帝国主義のもとで,世界中へ離散することになった.この離散には,母語としての英語変種がその話者とともに移植された場合 ("colonies of settlement") もあれば,経済的搾取を目的とする植民地支配において英語が第2言語として習得された場合 ("colonies of exploitation") もあった.前者は the United States, Canada, Australia, New Zealand, South Africa, St. Helena, the Falklands などのいわゆる ENL 地域,後者はアフリカやアジアのいわゆる ESL 地域に対応する(「#177. ENL, ESL, EFL の地域のリスト」 ([2009-10-21-1]) および「#409. 植民地化の様式でみる World Englishes の分類」 ([2010-06-10-1]) を参照).英米の植民地支配は被っていないが保護領としての地位を経験した Botswana, Lesotho, Swaziland, Egypt, Saudi Arabia, Iraq などでは,ESL と EFL の中間的な英語変種がみられる.また,20世紀以降は英米の植民地支配の歴史を直接的には経験していなくとも,日本,中国,ロシアをはじめ世界各地で,EFL あるいは ELF としての英語変種が広く学ばれている.ここでは,英語母語話者の人口移動を必ずしも伴わない,英語の第4の crossing が起こっているとみることができる.つまり,英語史上初めて,英語という言語がその母語話者の大量の移動を伴わずに拡散しているのだ.

英語史上の4つの crossings にはそれぞれ性質に違いがみられるが,とりわけポストモダンの第4の crossing を意識した上で,過去の crossings を振り返ると,英語史記述のための新たな洞察が得られるのではないか.この視座は,イギリス史の帝国主義史観とも相通じるところがある.

・ Mesthrie, Rajend and Rakesh M. Bhatt. World Englishes: The Study of New Linguistic Varieties. Cambridge: CUP, 2008.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow