2025-11-04 Tue

■ #6035. 英語史年表を作るのは難しい --- 「いのほたなぜ」の「超ざっくり英語史年表」制作裏話 [inohota][inohotanaze][inoueippei][timeline][historiography][notice][youtube][periodisation]

11月2日(日),井上逸兵さんと共著で上梓した『言語学でスッキリ解決!英語の「なぜ?」』(ナツメ社)を記念し,ホームグラウンドである YouTube 「いのほた言語学チャンネル」にて本書を紹介する回を配信しました.「#384. いのほた本は,世に問いたい言語学のひとつのかたち --- 『言語学でスッキリ解決!英語の「なぜ?」』(ナツメ社)」です(16分半ほどの動画).ぜひご覧ください.

本書は,2人が3年半にわたり YouTube 上で対談してきた内容が凝縮されており,お陰様で発売早々から大きな反響をいただいています.本書の特設HPも開設していますので,こちらよりぜひご訪問ください.また,SNS などで,ハッシュタグ #いのほたなぜ を添えて,本書に関するご意見やご感想などをお寄せいただけますと幸いです.

さて,「いのほた」の最新回では,本書の構成について言及しつつ,私が担当した「超ざっくり英語史年表」 (pp. 6--9) の制作舞台裏を披露しました.これまでも英語史の略年表は様々な形で作ってきましたが,年表制作という作業には常に悩みがつきまといます.単なる年号の羅列以上の,厄介な問題を含んでいるのです.この点について掘り下げてみます.

年表を作るにあたり,まず歴史的な出来事には「線」を引きやすいものと,そうでないものとがあります.政治史や軍事史における事件,例えば1066年のノルマン征服 (norman_conquest) のようなものは,年号(そして日付まで)が明確に記録されており,年表に掲載する際に悩みはありません.「1066年,ノルマン征服」とズバッと書き込めばよいだけです.

ところが,言語変化を多く扱う英語史年表では,そうは単純にいかないことが多いのです.例として,英語史の最たる音変化の1つ,大母音推移 (gvs) を考えてみましょう.一般にこの変化は1400年頃から1700年頃にかけて,じっくり,ゆっくり起こったと説明されることが多いです.ここでの問題は,この変化の始まりと終わりが,特定の何年とは決められないことです.実際は1400年の元旦に始まったわけでも,1700年の大晦日に終わったわけでもありません.年表という2次元のレイアウトの制約の中で,どこに始まりと終わりを置くのか,あるいはどれくらいの時間幅で矢印を引くかというのは,その都度,苦渋の選択を迫られる作業となります.レイアウト上は,書き込む文字やイラストとの兼ね合いもあり,さらに問題は複雑化します.

年表制作における恣意性のもっと顕著な例として,英語史の開始年をどこに置くかという大きな問題があります.この問題の根深さは,hellog の periodisation のタグのついた各記事で見てきたとおりですが,年表に反映させるとなると,明示的に年号を示すことが要求されているようで,プレッシャーが大きいのです.伝統的に英語史の始まりは449年とされてきました.これは,アングロサクソン人と呼ばれる西ゲルマン人の一派が,ブリテン島へ本格的に来襲した年とされているからです.これをもって,アングロサクソン王国の始まり,ひいてはイギリスの始まり,そして英語の始まりと了解されてきたわけです.

しかし,言語プロパーの歴史を論じる立場からすると,この449年開始説はきわめて眉唾ものです.なぜならば,アングロサクソン人がまだ大陸にいたとされる448年と,ブリテン島に上陸したとされる449年とで,彼らの話していた言語自体は何ら変わっていないはずだからです.

言語は,社会的な事件によって急にその姿を変えるものではなく,あくまでゆっくりと変容していく連続体として存在しています.極論をいえば,英語の歴史は,印欧祖語まで(少なくともある程度は)地続きで繋がっていると理解できますし,さらに突き詰めれば,人類の言語の始まりにも繋がっている可能性があります.つまり,「○○語史の始まり」という区切りは,純粋な言語学的な考慮ではなく,その言語を話す集団の社会的な歴史,すなわち国史や政治史とシェアさせてもらう形で,便宜的に設定されているにすぎないのです.

ただ,とりわけ入門的な書籍に掲載する年表で「449年」などと明記しないと,「では,英語史はいつ始まったのですか?」という素朴な疑問にサラッと答えられなくなるため,伝統的な区切りをひとまず採用しているにすぎない,ということなのです.年表に書かれている年号は,学習の便宜という実用的な要請に応えるための妥協の産物といってよいものです.文章であれば「~年頃」などといった表現で逃げることができるのですが,年表という形式では,どうしても数直線の上にピンポイントで明示的に配置するといったデジタルな感覚が強く,それゆえに悩ましいのです.言語の歴史は,革命のような劇的な断絶ではなく,ゆっくりと変化していくファジーな世界です.そのことを理解した上で,本書の「超ざっくり英語史年表」に目を通していただけると,より深く英語史というものに思いを馳せることができるかと思います.

新刊書「いのほたなぜ」に関する話題は,引き続き「いのほた言語学チャンネル」や hellog その他の媒体で繰り広げていくつもりです.関連情報はすべて特設HPにまとまっていますので,日々そちらをご覧ください.よろしくお願い致します.

・ 井上 逸兵・堀田 隆一 『言語学でスッキリ解決!英語の「なぜ?」』 ナツメ社,2025年.

2025-10-09 Thu

■ #6009. 現在から過去へ遡る「遡及的英語史」の魅力 --- 「いのほた言語学チャンネル」より [notice][inohotanaze][inohota][inoueippei][hel][historiography][link]

10月5日(日)に YouTube 「いのほた言語学チャンネル」より最新動画が配信されました.「#377. 角度を変えると,歴史は別物になる --- 遡及的英語史:理解は「今」から始まる」と題して,通常の通時的な歴史叙述とは異なる,現在から過去へと遡る「遡及的記述」という方法論について,井上さんと議論しました.今回注目した本は,英語史の古典的名著の1つ Strang, Barbara M. H. A History of English. London: Methuen, 1970. です.この本を学生時代に読んだとき,目から鱗が落ちました.

歴史を語る方法として,多くの皆さんが思い浮かべるのは,最も古い時代から順に新しい時代へと進み,現代に至るという「年代順記述」でしょう.教科書も講義も,ほとんどはこのオーソドックスな方法を採用しています.しかし,Strang はその常識を覆し,出版当時の1970年代の「現在」から遡って,200年ずつのブロックで「過去」へと記述を進めるという斬新なアプローチをとりました.本格的な英語史書でこの手法を一貫して採用したのは,Strang が最初でしょう.

この遡及的記述には,いくつかのメリットがあります.まず第1に,現代に生きる私たちが抱く「なぜ今こうなっているのか?」という疑問からスタートできることです.現代の問題意識を起点に過去を遡ることで,歴史が単なる暗記科目ではなく,常に現代と関連づけられる生きた学問として捉えやすくなります.

第2に,情報は過去に遡るほど少なくなり,やがては靄に包まれていくという,知り得ることの限界に関する自然な現実に合致している点です.遡及的な記述は,明確なところから曖昧な部分へと自然に徐々に消えていく感があり,歴史の不思議とロマンへも誘ってくれます.

第3に,歴史に始まりも終わりもないという本質を表現できる点です.従来の記述では,便宜的に設定された始点と終点によって歴史が枠にはめられてしまいますが,実際には英語という言語に特定の「始まり」はなく,その物語は未来へと "to be continued" していくものであり「終わり」もないのです.

もちろん,遡及的記述には,言語変化の因果関係の説明が難しいというデメリットも存在します.原因は時間的に前にあり,結果は後に来るという「原因と結果の法則」は揺るぎありません.遡及的な順序では,「なぜこうなったのか?」という問いかけに対し,直感的に逆行する説明を強いられるため,ストレートな議論がしにくいという欠点があります.Strang 自身もこの点は認識しており,200年ごとのブロック内部では年代順に記述を進めることで因果関係を説明しようと試みています.

しかし,この一風変わった試みは,歴史の見方に新たな視点を与えてくれることは間違いありません.インドヨーロッパ祖語の系統樹を上下反転させてみるだけでも,見え方が大きく変わるように,歴史の「角度を変える」ことは,私たちの理解を深めるための重要な一歩となります.

この Strang の英語史書は,英語史の初めの1冊としてふさわしいかといえば,まったくふさわしくありません.順当な年代順記述から始めるのがよいでしょう.しかし,英語史にある程度慣れてきたところで読んでみると,その斬新さにきっと驚かれると思います.ぜひ今回の動画をご覧いただき,この遡及的な歴史記述の世界に触れてみてほしいと思います.

同じような議論は,これまでの hellog や heldio でも展開していますので,そちらも合わせてご参照ください.

・ hellog 「#253. 英語史記述の二つの方法」 ([2010-01-05-1])

・ hellog 「#2720. 歴史の遡及的記述の長所と短所」 ([2016-10-07-1])

・ heldio 「#656. 現在から過去にさかのぼる英語史」

「いのほた言語学チャンネル」と関連して,1つお知らせがあります.6日後の10月15日(水)に「いのほた本」が出ます! 詳細は,ぜひ「#5973. 「いのほた本」が出ます! --- 井上 逸兵・堀田 隆一 『言語学でスッキリ解決!英語の「なぜ?」』(ナツメ社)」 ([2025-09-03-1]) の記事をご覧ください.

・ Strang, Barbara M. H. A History of English. London: Methuen, 1970.

2025-08-29 Fri

■ #5968. 「あなたが選ぶ英語史ゆかりの場所100選」はおもしろい企画になりそう --- HEL in 100 Places の序文より [notice][review][hel][historiography][variety][world_englishes][100_places]

「#5956. 100の場所で英語史を学ぶ本 --- A History of the English Language in 100 Places」 ([2025-08-17-1]) で紹介した書籍をパラパラと読んでいるが,意識的に場所と紐付けて英語史を考えるという視点に相変わらず興奮している.

この本の序文 (9--10) を,David Crystal が書いている.その序文全体が読ませる文章となっているのだが,私が読んでとりわけ印象に残った2段落を引用しよう.

Some places are included in this book because the people --- in some cases the person --- who lived there played an important role in the development of the standard language. Others are included because they identify the political and social factors that fostered the spread of the language language within the British Isles and around the world. Others are here because they represent the way their communities evolved a linguistic individuality that forms part of the kaleidoscopic mix of varieties we conveniently refer to as 'English'.

It is an exercise in linguistic gazetteering, and one thing that strikes me about it is its highly personal character. It's impossible to say everything relevant about a place --- 100 things must have happened in London or New York that could be said to bear on the development of English. And 100 other places might compete as candidates for a particular theme. Selectivity is inevitable when creating a language's geobiography. No two people's selection for A History of the English Language in 100 Places would ever be the same. The fascination lies in the choices made, and the reasons for them. (9--10)

gazetteering, geobiography という用語が,きれいにはまっていて気持ちよい.いずれも,先日の heldio 配信回で提案した「#1517. etymography 「語誌学」の妄想」とも関連してきそうである.

また,英語史の場所100選という作業が個人的であるという指摘も,まさにその通りであり説得力がある.ということは「あなたが選ぶ英語史ゆかりの場所100選」なる企画を立ち上げることもできるだろう.100選は大変なので10選くらいから始めてもよいかもしれない.

・ Lucas, Bill and Christopher Mulvey. A History of the English Language in 100 Places. London: Robert Hale, 2013.

2025-08-17 Sun

■ #5956. 100の場所で英語史を学ぶ本 --- A History of the English Language in 100 Places [notice][review][toc][hel][historiography][100_places]

ヘルメイトの ari さんが,7月11日にご自身の note 上に「#340【Review】A History of the English Language in 100 Places」と題する記事を公開されている.ari さんは「前から気になっていた本」として言及されていたが,私にとっても同じで,いつか読もうと思いつつも書棚に眠らせていた「気になる本」だった.

ランダムにパラパラと読み始めたが,すこぶるおもしろい.世界中の「場所」に注目して英語史を描くという着想は,英語史記述の方法論として卓越しているし,実際に完全に奏功しているように思われる.今後じっくり読み進めていくべく,自分のためにも目次を提示する形で100の場所を挙げておきたい.

FOREWORD BY DAVID CRYSTAL

ACKNOWLEDGEMENTS

1. INTRODUCTION

2. THE BEGINNINGS OF ENGLISH

(1) UNDLEY COMMON --- the earliest written English (c.475)

(2) CANTERBURY --- the adoption of the Roman alphabet (602)

(3) HAMMERWICH --- Mercian English, our ancestor dialect (c.700)

(4) MONKWEARMOUTH --- naming the English language (731)

(5) YORK --- the influence of Danish on the English language (866)

(6) WINCHESTER --- West Saxon English and King Alfred (871)

(7) CERNE --- Classical Old English (c.1000)

(8) HASTINGS --- the influence of French on the English language (1066)

(9) DUNFERMLINE --- the English language in Scotland (1068)

3. MIDDLE ENGLISH

(10) PETERBOROUGH --- the Anglo-Saxon Chronicle and the end of Old English (1155)

(11) READING --- the English language in popular song (c.1235)

(12) WESTMINSTER --- the recovery of the English language (1362)

(13) KILKENNY --- the English language in Ireland (1366)

(14) ALDGATE --- the development of Middle English (1374)

(15) CHANCERY STREET --- Chancery English (c.1419)

(16) ST PAUL'S CHURCHYARD --- the English language and the book trade (1456)

(17) PEMBROKE --- the English language in Wales (1457)

4. THE BEGINNINGS OF MODERNITY

(18) BRUGES --- the English language and the printing press (1474)

(19) COLOGNE --- the Bible in English (1525)

(20) PARIS --- the beginnings of punctuation in the English language (1530)

(21) CARLETON --- the influence of Latin on the English language (1531)

(22) NORTHOLT --- spelling and the Great Vowel Shift (1551)

(23) ARCHANGEL --- business English (1553)

(24) STRATFORD --- the development of Early Modern English (1564)

(25) CHICHESTER --- English grammar (1586)

(26) HAMPTON COURT --- the English language and the King James Bible (1604)

5. THE BEGINNINGS OF WORLD ENGLISH

(27) JAMESTOWN --- the English language in the Americas (1607)

(28) HAMILTON --- the English language in the West Indies (1609)

(29) THE MERMAID TAVERN --- the refining of English punctuation (1623)

(30) SALISBURY --- the English language and the language of the law (1631)

(31) HOLBORN --- making English the language of science (1660)

(32) TRINITY COLLEGE --- English proverbs (1670)

(33) PHILADELPHIA --- the development of Midland American English (1682)

(34) NÎMES --- using place names to make up new words (1695)

(35) BOSTON --- the development of New England English (1704)

6. THE STANDARDS AGENDA

(36) LICHFIELD --- setting standards for the English language (1709)

(37) TEMPLE --- the idea of an English Language Academy (1712)

(38) CANONGATE --- British spelling (1760)

(39) SMOCK ALLEY --- English elocution (1762)

(40) MONTREAL --- the English language in Canada (1763)

(41) KEW GARDENS --- botanical English (1771)

(42) KOLKATA --- the birth of linguistics and the origins of English (1786)

(43) MARYLEBONE --- the language of sport (1788)

(44) SYDNEY --- the English language in Australia (1788)

(45) ST MARY-LE-BOW --- Cockney English (1803)

(46) COUPVRAY --- the English language in Braille (1809)

(47) MONROVIA --- the English language in West Africa (1822)

7. THE INDUSTRIAL AGE

(48) STOCKTON-ON-TEES --- the English language and the steam engine (1825)

(49) HARTFORD --- establishing an American standard for English (1828)

(50) CHENNAI --- the English language in India (1834)

(51) ST MARTIN-LE-GRAND --- the English language and the Uniform Penny Post (1840)

(52) WAITANGI --- the English language in New Zealand (1840)

(53) THE STRAND --- English as a language of satire (1841)

(54) BALTIMORE --- the English language and the telegram (1844)

(55) SALFORD --- literacy and free libraries (1850)

(56) HANNIBAL --- English comic writing (1851)

(57) HYDE PARK --- industrialization and its impact on English (1851)

(58) TIMES SQUARE --- The New York Times (1851)

(59) MANCHESTER --- the vocabulary of English and the thesaurus (1852)

(60) BERDICHEV --- exophonic English (1857)

(61) CHRISTCHURCH COLLEGE --- English nonsense (1865)

(62) LLANFAIRPWLLGWYNGYLL --- English place names (1868)

(63) EXETER PLACE --- the English language and the telephone (1876)

(64) CAPE TOWN --- the English language in South Africa (1881)

(65) DUBLIN --- extreme English (1882)

(66) GISBORNE --- English slang (1894)

8. THE TWENTIETH CENTURY

(67) POLDHU --- the English language and the radio (1901)

(68) NEWGATE --- the English language and prison patter (1902)

(69) NEW ORLEANS --- African American English (1902)

(70) FLEET STREET --- tabloid English (1903)

(71) NEW YORK --- the language of crosswords (1913)

(72) HAYMARKET --- rule English (1914)

(73) GUERNSEY --- modern English usage (1926)

(74) PORTLAND PLACE --- BBC English (1926)

(75) OXFORD --- the Oxford English Dictionary (1928)

(76) BLETCHLEY PARK --- English language and code (1939)

(77) EMPIRE STATE BUILDING --- the language of advertising (1941)

(78) ISLINGTON --- plain English (1946)

(79) ETON --- the English of the English upper class (1956)

(80) LIVERPOOL --- British urban English (1963)

(81) ATLANTIC CITY --- sexist English (1968)

9. THE TECHNOLOGICAL REVOLUTION

(82) SEA OF TRANQUILLITY --- English on the moon (1969)

(83) LOS ANGELES --- the language of e-mail (1969)

(84) BELMOPAN --- the English language in Belize (1970)

(85) ST PANCRAS --- the British Library (1973)

(86) ISLAMABAD --- the English language in Pakistan (1973)

(87) THE BRONX --- language of rap (1973)

(88) SAN JOSE --- the English language and text preservation (1975)

(89) SINGAPORE --- English in Singapore (1987)

(90) GENEVA --- the language of the World Wide Web (1991)

(91) HELSINKI --- the English language and texting (1993)

(92) SWARTHMORE --- the language of the blog (1994)

(93) NICHOLSON STREET --- global reading phenomenon (1995)

(94) WINDRUSH SQUARE --- multicultural London English (1998)

(95) SAN FRANCISCO --- Twitter English (2006)

(96) BEVERLY HILLS --- Teen Speak (2008)

(97) KIGALI --- English as an official language (2008)

(98) NEWCASTLE --- the English language and contemporary regional accents (2011)

(99) BEIJING --- English and Mandarin (2012)

(100) VIENNA --- English as a global lingua franca (2012)

10. AFTERWORD

REFERENCES

BIBLIOGRAPHY

狙いが素晴らしい.これから hellog でも折に触れて参照していきたい.

・ Lucas, Bill and Christopher Mulvey. A History of the English Language in 100 Places. London: Robert Hale, 2013.

2024-11-23 Sat

■ #5689. 11月30日(土)の朝カルのシリーズ講座第8回「英語,オランダ語と交流する」のご案内 [asacul][notice][kdee][etymology][hel_education][helkatsu][link][lexicology][vocabulary][dutch][afrikaans][flemish][borrowing][loan_word][contact][germanic][japanese][historiography][voicy][heldio]

・ 日時:11月30日(土) 17:30--19:00

・ 場所:朝日カルチャーセンター新宿教室

・ 形式:対面・オンラインのハイブリッド形式(1週間の見逃し配信あり)

・ お申し込み:朝日カルチャーセンターウェブサイトより

今年度の朝カルシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」が,月に一度のペースで順調に進んでいます.主に『英語語源辞典』(研究社)を参照しながら,英語語彙史をたどっていくシリーズです.

1週間後に開講される第8回ではオランダ語と英語の言語接触に迫ります.後期中英語期には,イングランドはオランダを含む低地帯 (the Low Countries) との商業的な交流が盛んで,言語的にも濃い接触があったと考えられています.しかし,伝統的な英語史記述においては,オランダ語との言語接触は,ラテン語,フランス語,古ノルド語などとの言語接触に比べて注目度が低く,大々的に話題にされることはほとんどありません.重要なオランダ借用語をいくつか挙げて終わり,ということが一般的です.しかし,オランダ語の英語への影響は潜在的には一般に考えられている以上に大きく,講座1回分の議論の価値は十分にあると思われます.

今回の講座では,ゲルマン語派におけるオランダ語(および関連諸言語・方言)の位置づけを確認しつつ,同言語が英語の語彙やその他の部門に与えた影響について議論します.また,背景としての英蘭関係史にも注目します.さらに,オランダ単語が日本語語彙に多く入り込んでいる事実にも注目したいと思います.

本シリーズ講座の各回は独立していますので,過去回への参加・不参加にかかわらず,今回からご参加いただくこともできます.過去7回分については,各々概要をマインドマップにまとめていますので,以下の記事をご覧ください.

・ 「#5625. 朝カルシリーズ講座の第1回「英語語源辞典を楽しむ」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-20-1])

・ 「#5629. 朝カルシリーズ講座の第2回「英語語彙の歴史を概観する」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-24-1])

・ 「#5631. 朝カルシリーズ講座の第3回「英単語と「グリムの法則」」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-26-1])

・ 「#5639. 朝カルシリーズ講座の第4回「現代の英語に残る古英語の痕跡」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-04-1])

・ 「#5646. 朝カルシリーズ講座の第5回「英語,ラテン語と出会う」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-11-1])

・ 「#5650. 朝カルシリーズ講座の第6回「英語,ヴァイキングの言語と交わる」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-15-1])

・ 「#5669. 朝カルシリーズ講座の第7回「英語,フランス語に侵される」をマインドマップ化してみました」 ([2024-11-03-1])

本講座の詳細とお申し込みはこちらよりどうぞ.『英語語源辞典』(研究社)をお持ちの方は,ぜひ傍らに置きつつ受講いただければと存じます(関連資料を配付しますので,辞典がなくとも受講には問題ありません).

(以下,後記:2024/11/27(Wed))

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

2024-08-16 Fri

■ #5590. 日本語記述の定点観測 --- 「定点」=「漢字・漢語」 [historiography][japanese][hel][kanji][spelling][review]

「#5576. 標準語の変遷と方言差を考える --- 日本語史と英語史の共通点」 ([2024-08-02-1]) で紹介した,今野真二氏による『日本語と漢字 --- 正書法がない言葉の歴史』(岩波新書)より.以下の序章での洞察は,実に傾聴に値する (6) .

本書においては「日本語の歴史」を,変化していないこと,一貫していると思われることの側からよみなおすことを試みたい.「日本語の歴史」の中で一貫していること,それは漢字によって日本語を文字化し,漢語を使っていることだ.

したがって,本書は「漢字・漢語」という「定点」を設定し,その定点から「日本語の歴史」を照射してみると何が見えてくるかを述べることを目的としていることになる.「何が見えてくるか」というと「漢字・漢語」が「日本語の歴史」の中でどう使われてきたか,ということを観察するように思われるかもしれない.もちろんそうした観察はしっかりする必要があるが,そうした観察をいわば超えて,「漢字・漢語」がどのように日本語という言語そのものの内部に入り,日本語に影響を与えてきたか,というところまで述べたい.

文字である漢字が日本語という一つの言語にそんなに影響を与えることがあるのか,と思われるかもしれないが,それがあった,ということを述べていきたいと考えている.

このように個別言語史を記述する際の視座として文字を基本に据えるというのは,ありそうでないことである.現代の言語学も言語史も不均衡なほどに音声を重視するからだ.

しかし,こと言語史に関する限り,過去の言語状態を知るためのメディアは,ほぼもっぱら文字だったことに注意する必要がある.とすれば,言語史を定点観測で記述するに当たって,その「定点」に文字を据えるのは自然のはずだ.使用されている文字種が歴史を通じて比較的安定しているような言語にあってはとりわけ,文字ベースの言語史というものは十分に構想し得る.さらにいえば,著者の述べるとおり,「言語のなかの文字」という外から内への目線ではなく,「文字からみる言語」という内から外への目線をもてば,新鮮な洞察が得られるに違いない.

上記の引用の「日本語」を「英語」に,「漢字・漢語」を「スペリング」に読み替えても,かなりの程度通用するのではないだろうか.

・ 今野 真二 『日本語と漢字 --- 正書法がない言葉の歴史』 岩波書店〈岩波新書〉,2024年.

2024-08-02 Fri

■ #5576. 標準語の変遷と方言差を考える --- 日本語史と英語史の共通点 [historiography][japanese][hel][dialect][variety][diachrony][standardisation][oe][review]

今年4月に出版された日本語史の新著です.Voicy heldio の先日の配信回「#1158. 今野 真二 『日本語と漢字 --- 正書法がない言葉の歴史』 岩波書店〈岩波新書〉,2024年.」で簡単に紹介しました.

序章から重要な議論が様々に展開しているのですが,ここでは pp. 9--10 より1段落を引用します.

これまでは,奈良時代の日本語について「音声・音韻」「語彙」「統語(文法)」「文字・表記」のように,分野を分けて記述し,平安時代,鎌倉時代も同様に記述していくというやりかたがとられてきた.奈良時代,平安時代はたしかにある時間幅をもっているので,それぞれを別の「共時態」とみることはできる.しかしそれをつなげてとらえていいかどうかはわからないともいえる.なぜならば,奈良と京都では,空間が異なるからだ.つまり奈良時代の日本語と思っている日本語はいわば「奈良方言」であり,平安時代の日本語と思っている日本語はいわば「京都方言」であり,異なる方言なのだから違うのは当たり前という可能性が完全には排除されていないからだ.こうした語り方が不都合とまではいえないかもしれないが,そうしたことにも目を配る必要がある.しかし,あまりそうした配慮はなされてきていないと思われる.

この指摘は日本語史のみならず英語史にもそのまま当てはまる点で,注目に値します.英語史でも,古英語期の「標準語」はイングランド南西部のウェストサクソン方言でしたが,後期中英語期以降のそれは,イングランド南東部を基盤としつつ他の方言特徴も取り込んだロンドン方言となりました.

古英語と後期中英語の言語的差異を説明する際に,通時的な変化を思い浮かべるのが普通だと思います.しかし,比べているのが古英語のウェストサクソン方言と後期中英語のロンドン方言だということに注意する必要があります.問題の差異は,通時的変化ではなく方言差を反映している可能性があるのです.もちろん通時的変化と方言差の両方が関わっているケースも多いでしょう.ポイントは,時間軸だけではなく空間軸をも考慮しなければならないということです.これは○○語史を読む際に常に注意したい点です.

・ 今野 真二 『日本語と漢字 --- 正書法がないことばの歴史』 岩波書店〈岩波ジュニア新書〉,2024年.

2024-05-21 Tue

■ #5503. 言語学史を学ぶ意義 [history_of_linguistics][historiography]

Robins の言語学史の本を読み直している.序章では言語学史を学ぶ意義が説かれているが,著者の熱がこもっていて読み応えがある.まず Robins (2) は,いかにして言語学史(ひいては一般に科学史)という分野が創始されるものかを次のように説明する.

The sciences of man, which include linguistics, arise from the development of human self-awareness. But equally these sciences, or more strictly their practitioners, may become aware of themselves for what they are doing and for what they have done. When this scientific self-awareness includes an interest in the origin and past development of a science, we may recognize the birth of that specific discipline known as the history of science. In recent years the rapid and at times bewildering growth in linguistics as an academic subject, both in the numbers of scholars involved and in the range of their activities, has led to a corresponding growth in the interest of linguists in the past history of the subject. In part this may be due to the feeling that some earlier generations may be a source of stability during a period of unprecedentedly swift changes in theory, procedures, and applications.

次に Robins (3) は,言語学史(ひいては一般に科学史)を学ぶ意義の1つは,ホイッグ史観から自身を解放する術を身につけられることにあると述べる.研究における「次世代贔屓」の戒めだ.

It is tempting, and flattering to one's contemporaries, to see the history of a science as the progressive discovery of the truth and the attainment of the right methods, something of a counterpart to what has been called 'Whig history' in political historiography. But this is a fallacy. The aims of a science vary in the course of its history, and the search for objective standards by which to judge the purposes of different periods is apt to be an elusive one. 'The facts' and 'the truth' are not laid down in advance, like the solution to a crossword puzzle, awaiting the completion of discovery. Scientists themselves do much to determine the range of facts, phenomena, and operations that fall within their purview, and they themselves set up and modify the conceptual framework within which they make what they regard as significant statements about them.

続けて Robins (5) は,現代の状況に直接つながる項目だけに注目するのではなく,歴史の過程で死に絶えてしまった項目にも留意する態度が必要であるという.

One should strive to avoid the deliberate selection of only those parts of earlier work that can be brought into a special relationship with present-day interests.

言語学とは何か,とりわけ私自身の場合には歴史的な言語研究とは何か,を考える上で押さえておくべき諸点である.

・ Robins, R. H. A Short History of Linguistics. 4th ed. Longman: London and New York, 1997.

2022-03-09 Wed

■ #4699. 英語のスペリング史と言語接触 [spelling][orthography][contact][loan_word][old_norse][latin][french][dutch][greek][lexicology][historiography]

英語が各時代に接触してきた言語との関係を通じて英語の語彙史を描くことは,英語史のスタンダードの1つである.本ブログでも「#1526. 英語と日本語の語彙史対照表」 ([2013-07-01-1]),「#2615. 英語語彙の世界性」 ([2016-06-24-1]),「#2966. 英語語彙の世界性 (2)」 ([2017-06-10-1]),「#3381. 講座「歴史から学ぶ英単語の語源」」 ([2018-07-30-1]),「#4130. 英語語彙の多様化と拡大の歴史を視覚化した "The OED in two minutes"」 ([2020-08-17-1]) などで繰り返し紹介してきた.

これとおよそ連動はするのだが独立した試みとして,英語が各時代に接触してきた言語との関係を通じて英語のスペリング史を描くこともできる.そして,この試みは必ずしもスタンダードではなく,英語史のなかでの扱いは小さかったといってよい.

英語のスペリング史と言語接触 について Horobin (113) が次のように述べている.

English spelling is a concoction of written forms drawn from a variety of languages through processes of inheritance and borrowing. At every period in its history, the English lexicon contains words inherited from earlier stages, as well as new words introduced from foreign languages. But this distinction should not be applied too straightforwardly, since inherited words have frequently been subjected to changes in their spelling over time. Similarly, while words drawn from foreign language may preserve their native spellings intact, they frequently undergo changes in order to accommodate to native English spelling patterns.

語彙史とスペリング史は,しばしば連動するが,原則とした独立した歴史である,という捉え方だ.これはとても正しい見方だと思う.Horobin は同論考のなかで,英語史の各時代ごとにスペリングに影響を及ぼした言語・方言について次のような見取り図を示している.論考のセクション・タイトルを抜き出す形でまとめてみよう.

[ Old English (650--1066) ]

・ Germanic

・ Old Norse

[ Middle English (1066--1500) ]

・ English dialects beyond London

・ French

・ Dutch

[ Early Modern English (1500--1800) ]

・ Latin

・ Greek

・ Celtic

・ Native American languages

[ Modern English ]

・ Continued developments

スペリング史の見取り図としておもしろい.語彙史とおよそ連動していながらも,やはり視点が若干異なっているのだ.このような英語史の見方は実に新鮮だなと思った次第.

・ Horobin, Simon. "The Etymological Inputs into English Spelling." The Routledge Handbook of the English Writing System. Ed. Vivian Cook and Des Ryan. London: Routledge, 2016. 113--24.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2021-12-09 Thu

■ #4609. 英語史における標準語信仰と古代純粋語信仰 [historiography][linguistic_ideology][language_myth]

英語史に関する神話については,最近も「#4604. 伝統的な英語史記述の2つの前提 --- ゲルマン系由来と標準英語重視」 ([2021-12-04-1]),「#4605. 規範英文法ならぬ規範英語史」 ([2021-12-05-1]) などで考えてきた.内容としてはそれらの繰り返しでもあるのだが,Milroy が指摘している2つの重要な神話,すなわち「標準語信仰」と「古代純粋語信仰」について改めて考えてみたい.

まず,Milroy (25) より「標準語信仰」について.

. . . the typical history has been influenced by, and sometimes driven by, certain ideological positions. The first of these implicitly suggests that the language is not the possession of all its native speakers, but only of the elite and the highly literate, and that much of the evidence of history can be argued away as error or corruption. The effect of this is to focus on what is alleged to be the standard language, but this is actually the language of those who have prestige in society, which may not always be a standard in the full sense. Of course, it may often be the same as the standard language, but this elitism can also mislead us into believing that speech communities are far less complex than they actually are and that the history of the language is very narrowly unilinear. We need a more realistic history than this.

次に,Milroy (25--26) より「古代純粋語信仰」について.

The second position can be briefly characterised as an ideology of nationhood and sometimes race. This ideology requires that the language should be ancient, that its development should have been continuous and uninterrupted, that important changes should have arisen internally within this language and not substantially through language contact, and that the language should therefore be a pure or unmixed language. I have tried to show that much of the history of English is traditionally presented within this broad framework of belief. The problem, I have suggested, is that, prima facie, English as a language does not seem to fit in well with these requirements. For that reason much ingenuity has been expended on proving that what does not seem to be so actually is so: Anglo-Saxon is English, the development of English has been uninterrupted and the language is not mixed. The most recent strong defence of this position --- by Thomason and Kaufman (1988) --- is merely the latest in a long line. It demonstrates that this system of belief is --- for better or worse --- still operative in the historical description of English.

2つの神話・信仰の内容はよくわかるし,傾聴に値する.

しかし,1点気になることがある.最初の引用で Milroy が,否定的な文脈ではあるものの,"the language is not the possession of all its native speakers" と述べ,言語が母語話者の所有物という点を前提としている点だ.確かにたいていの言語はその母語話者の生活に最も多く寄与するものであり,まずもって母語話者の所有物であるという見解は一見すると妥当のように思われる.しかし,現代の英語のようなリンガ・フランカについて語る文脈にあっては,母語話者だけの所有物であることを前提としてよいのだろうか.非母語話者を含めた英語話者全体の所有物であるという発想は浮かばなかったのだろうか.Milroy は伝統的な英語史がエリートや知識人だけの英語を扱ってきたことを非難しているが,Milroy の英語史観とて,母語話者だけの英語を扱うことを前提としているかのように聞こえ,違和感が残る.

・ Milroy, Jim. "The Legitimate Language: Giving a History to English." Chapter 1 of Alternative Histories of English. Ed. Richard Watts and Peter Trudgill. Abingdon: Routledge, 2002. 7--25.

・ Thomason, Sarah Grey and Terrence Kaufman. Language Contact, Creolization, and Genetic Linguistics. Berkeley: U of California P, 1988.

2021-12-05 Sun

■ #4605. 規範英文法ならぬ規範英語史 [historiography][linguistic_ideology][language_myth]

昨日の記事「#4604. 伝統的な英語史記述の2つの前提 --- ゲルマン系由来と標準英語重視」 ([2021-12-04-1]) に引き続き,伝統的な英語史記述に対する Milroy の批判について考えてみたい.昨日 Milroy の論考の冒頭の1段落を引用したが,その次の段落も実にインパクトが強く,ガツンと頭を殴られたような気がした.

This conventional history, as it appears in written histories of English for the last century or more, can be viewed as a codification -- a codification of the diachrony of the standard language rather than its synchrony. It has the same relationship to this diachrony as handbooks of correctness have to the synchronic standard language. It embodies the received wisdom on what the language was like in the past and how it came to have the form that it has now, and it is regarded as, broadly, definitive.

共時的なレベルにおいて規範英文法が標準英語を成文化しているのと同じように,通時的なレベルにおいて伝統的な英語史記述が,すなわち「規範英語史」が標準英語の歴史を成文化しているのだという指摘には,虚を突かれた.この見方によると,伝統的な英語史記述を受け入れ,広めることは,すなわち標準英語(の歴史)を受け入れ,広めることにつながる.このこと自体の是非はともかくとして,それを十分に認識した上で伝統的な英語史記述を受けれたり,広めたりしてきただろうか,と自問自答してしまった.標準英語以外にも様々な英語があるのと同様に,伝統的な英語史記述以外にも様々な英語史の描き方があるはずである.

"the history of English" は存在しない."alternative histories of English" があるだけである.ただし,ひとときに描けるのは,せいぜい "a history of English" である.その時々で様々にあるものの中から,どの1つを選んで提示するのか.その選択の根拠や狙いは何か.このような問いに常に意識的でありたい.

・ Milroy, Jim. "The Legitimate Language: Giving a History to English." Chapter 1 of Alternative Histories of English. Ed. Richard Watts and Peter Trudgill. Abingdon: Routledge, 2002. 7--25.

2021-12-04 Sat

■ #4604. 伝統的な英語史記述の2つの前提 --- ゲルマン系由来と標準英語重視 [historiography][indo-european][linguistic_ideology][language_myth]

英語史という分野は,それ自体の歴史も長いので,伝統的な「英語史記述」というべきスタイルが確立している.英語史の著書は多くあるが,大多数の記述方針は一致している.英語が印欧語族のなかのゲルマン語派に属する言語であるところから始め,とりわけ近代以降に標準英語 (Standard English) という1変種にのみ注目して,現代までの歴史を描くというものだ.

この伝統的な英語史記述の基本方針は,私の大学の英語史概説の授業でも採用してきたし,これまで書いてきた英語史関連の書籍や記事でも前提としてきた.しかし,概説レベルから抜け出して学術的に英語史に向き合うならば,上記のような伝統的な英語史記述にのみ肩入れしているわけにはいかないことは重々承知している.慣習的な英語史記述を相対化する視点が必要だと常々思っている.

伝統的な英語史記述を批判的に評価するに当たって「#3897. Alternative Histories of English」 ([2019-12-28-1]) で紹介した同名の論考集より,第1章を執筆した Milroy (7) の冒頭の1段落を引用しておきたい.上にも触れたように,従来の主流派の英語史記述には,2つの前提があるという指摘だ.

The word 'history' is often understood simplistically to mean an accurate account of what happened in the past; yet, the writing of history can depend on differing underlying assumptions and can lead to differing interpretations. There can therefore be alternative histories of the same thing, including alternative histories of language. This chapter is about what may be called the conventional history of the English language, as it appears in many accounts, e.g. Jespersen (1962) and Brook (1958). This is seen as a particular version of history, which is one of a number of potential versions, and it is assumed that this version has reasonably clear and recurrent characteristics. The most prominent of these are: (1) strong emphasis on the early history of English and its descent from Germanic and Indo-European, and (2) from 1500 onward, an almost exclusive focus on standard English. Thus, the functions of this history are primarily to provide a lineage for English and a history for the standard language (in effect, the recent history of English is defined as the history of this one variety). Plainly, if we chose to focus on varieties other than the standard and if we did not accept the validity of the Stammbaum model of language descent, the version of history that we would produce would be substantially different.

この書き出しからして,社会言語学者 Milroy による伝統的な英語史記述への疑念が生々しく伝わってくる.多くの英語史学習者(そして研究者)が前提としている2点について,もし疑ってみたら,どんな英語史記述になるのだろうか.英語が世界語となっている現在,この思考実験はとても重要である.

・ Milroy, Jim. "The Legitimate Language: Giving a History to English." Chapter 1 of Alternative Histories of English. Ed. Richard Watts and Peter Trudgill. Abingdon: Routledge, 2002. 7--25.

2021-07-09 Fri

■ #4456. 黒人英語 (= AAVE) を巡る6つの立場 [aave][creole][ame][sociolinguistics][variety][historiography]

African American Vernacular English (= AAVE),いわゆる黒人英語の話題について aave の各記事で取り上げてきた.AAVE の起源と発達を巡っては激しい論争が繰り広げられてきたし,現在も続いている.つまり決定的な解答は与えられていないといってよい.

よく知られているのは,クレオール語起源説 (creolist hypothesis) かイギリス変種起源説 (Anglicist hypothesis) かを巡る対立である.これについては「#1885. AAVE の文法的特徴と起源を巡る問題」 ([2014-06-25-1]),「#2739. AAVE の Creolist Hypothesis と Anglicist Hypothesis 再訪」 ([2016-10-26-1]) などで紹介した.

しかし,AAVE を巡る学史は,この2つの派閥の間の論争の歴史として単純にくくることはできない.ほかにもいくつかの立場があるのだ.Lanehart (1826--27) が,ハンドブックにて6つの立場を端的に解説してくれている.箇条書きで引用しよう(なお,Lanehart は African American Language (= AAL) という呼称を用いている).

(1) Anglicist (aka Dialectologist), which purports that Africans in American (sic) learned regional varieties of British English dialects from British overseers with little to no influence from their own native African languages and cultures;

(2) Creolist, which purports that AAL developed from a prior US creole developed by slaves that was widespread across the colonies and slave-holding areas (though Neo-Creolists acknowledge there likely was not a widespread creole but one that emerged in conditions favorable to creole development);

(3) Substratist, which purports that distinctive patterns of AAL are those that occur in Niger-Congo languages such as Kikongo, Mande, and Kwa;

(4) Ecological and Restructuralist, which is a perspective within the Anglicist position that acknowledges the difficulty of knowing the origins of AAL but proposes that we can say something useful about Earlier AAL (not nascent AAL) given settlement and migration patterns as well as socio-ecological issues;

(5) Divergence/Convergence, which purports that AAL diverges and converges to white varieties over the course of its history with respect to changes in and degrees of racism, segregation, inequalities, and inequities that fluctuate across time and differs (sic) regionally; and

(6) Deficit, which purports that AAL is based on the assumption that Africans in America and their culture are inferior to whites and their language learning as a result was imperfect and bastardized.

各々の仮説には,純粋に言語学的な知見が反映されている部分もあれば,提唱者や支持者のイデオロギーや認識論的な立場が色濃く反映されている部分もある.後者が入り込むからこそ議論がややこしくなる,というのがこの問題の抱える深い悩みである.

・ Lanehart, Sonja L. "Varieties of English: Re-viewing the Origins and History of African American Language." Chapter 117 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 1826--39.

2021-07-03 Sat

■ #4450. 中英語期は,英語とフランス語が共存・接触した時代 [french][contact][anglo-norman][bilingualism][reestablishment_of_english][historiography][language_myth][linguistic_ideology]

伝統的な英語史記述では,中英語期は英語が(アングロ)フランス語のくびきの下にあった時代として描かれる.1066年のノルマン征服の結果,英語はイングランド社会において自律性を失い,代わってフランス語が「公用語」となった.しかし,12世紀以降,英語の復権はゆっくりではあるが着実に進み,14世紀後半には自律性を回復するに至った.このように,中英語期に関しては,浮かんでいた英語がいったん沈み,再び浮かび上がる物語として叙述されるのが常である.

しかし,Trotter (1782) は,このような中英語期の描き方は神話に近いものだと考えている.当時の英語と(アングロ)フランス語の関係は,浮き沈みの関係,あるいは時間軸に沿って交替した関係ではなく,むしろ共存・接触の関係とみるべきだと主張する.この時代にフランス語が英語に与えた言語的影響を考察する上でも,共存・接触関係を前提とすることが肝要だと説く.

In much which is still being written on the history of medieval English, the specialist scholarship from the Anglo-French perspective has not been taken into account. Even in quite recent publications, Middle English scholarship continues to recycle a history of Anglo-French to which Anglo-French specialists would no longer subscribe. A particular example in the persistence of the traditional "serial monolingualism" model . . ., according to which Anglo-Saxon gives way to Anglo-French, pending the revival of Middle English, with each language succeeding the other. Born out of the 19th-century nationalist ideology which accompanied and prompted the emergence of philology in England and elsewhere . . ., this model ignores the reality of the long-term coexistence of languages, and of language contact . . . . Prominent amongst the areas in which language contact, going far beyond the limited "cultural borrowing" model, is evident, are (a) wholesale lexical transfer, (b) language mixing, (c) morphosyntactic hybridization, and (d) syntactic/idiomatic influences.

確かに中英語期にフランス語が英語に与えた言語的影響の話題を導入する場合,まずもって文化語の借用から話しを始めるのが定番だろう.典型的には「#1210. 中英語のフランス借用語の一覧」 ([2012-08-19-1]) や「#331. 動物とその肉を表す英単語」 ([2010-03-24-1]) などを提示するということだ.しかし,そこで止まってしまうと,両言語の接触に関して表面的な理解しか得られずに終わることになる.一歩進んで,引用の (a), (b), (c), (d) のような,より深い言語的影響があったことまで踏み込みたいし,さらに一歩進んで両言語の関係が長期にわたる共存・接触の関係だったことに言及したい.

・ Trotter, David. "English in Contact: Middle English Creolization." Chapter 114 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 1781--93.

2021-06-28 Mon

■ #4445. なぜ英語史において低地諸語からの影響が過小評価されてきたのか? [historiography][dutch][flemish][low_german][contact][loan_word][borrowing][purism][register][oed]

昨日の記事「#4444. オランダ借用語の絶頂期は15世紀」 ([2021-06-27-1]) でも触れたように,英語史において低地諸語からの影響は過小評価されてきたきらいがある (cf. 「#3435. 英語史において低地諸語からの影響は過小評価されてきた」 ([2018-09-22-1])).これは英語史記述に関する小さからぬ問題と考えているが,なぜそうだったのだろうか.

Hendriks (1660) によれば,過小評価されてきた理由の1つとして,オランダ語を代表とする低地諸語がいずれも英語と近縁言語であり,個々の単語の語源確定が困難である点を指摘している.積極的にオランダ語由来であると判定できない限り,英語本来語であるという保守的な判断が優先されるのも無理からぬことだ.英語史はまずもって英語の存在を前提とする学問である以上,この点において強気の議論を展開することは難しい.明らかに英語とは異質の語源であると判明しやすいフランス語(そして,ある程度そうである古ノルド語)と比べれば,この点は確かに理解できる.

[C]ontributions from the Scandinavian and French languages to the lexicon of English, for example, are discussed in terms of certainty, whereas contributions from the closely related varieties of "Low Dutch" or "Low German" are couched in terms of "probably" or "possibly" or are simply not discussed.

しかし,それ以上に Hendriks が強調しているのは,従来の英語史の標準的参考書の背景に横たわる "purist language ideologies" (1659) である.Hendriks はさほど過激な物腰で論じていてるわけではないのだが,効果としては伝統的な英語史記述に対する強烈で辛辣な批判となっているといってよい.非常に注目すべき論考だと思う.

Hendriks は議論を2点に絞っている.1つめは,OED の文学テキスト偏重への批判である.OED は伝統的に,中英語における複数言語の混交した "macaronic" なテキストをソースとして除外してきた.実際には,このような実用的で現実的なテキストこそが,まさにオランダ語などからの新語導入の契機を提供していたかもしれないという視点が,OED には認められなかったということである(ただし,目下編纂中の第3版においてはこの点で改善が見られるということは Hendriks (1669) 自身も言及している).

もう1つは上記とも関連するが,OED は現代の標準英語に連なる英語変種にしか焦点を当ててこなかったという指摘だ.オランダ語からの借用語は,むしろ標準英語から逸脱したレジスター,例えば商業分野や通商分野の "macaronic" なレジスターでこそ活躍していたと想定されるが,OED なり英語史の標準的参考書では,そのような非標準的なレジスターはまともに扱われてこなかった.Hendriks (1662) 曰く,

Non-literary sources such as macaronic business writings, however, may be more likely to reflect the vernacular of London than the more pure literary texts selected to compile the atlas. Given the literary emphasis in the OED and the LALME, the range of topics which appear in these sources may be considerably restricted. The consequence of this is that entire semantic fields --- such as those pertaining to industrial or commercial relations, that is, fields where the significant contribution of Low Dutch to the English lexicon would be observed --- remain undocumented.

さらに,近代英語期以降に限れば,OED は "Standard English" 以外のソースを軽視してきたという事実も指摘せざるを得ない.

要するに,オランダ借用語が存在感を示してきたはずのレジスターが,OED を筆頭とする標準的レファレンスのソースには含まれてこなかったということなのだ.これは,英語史の historiography における本質的な問題と言わざるを得ない.

・ Hendriks, Jennifer. "English in Contact: German and Dutch." Chapter 105 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 1659--70.

2021-01-12 Tue

■ #4278. クブラーの『時のかたち』からのインスピレーション [historiography][periodisation][speed_of_change][language_change][teleology]

ある言語の体系や正書法を「本来非同期的な複数の時のかたちが一瞬出会った断面」ととらえる見解について,美学者・考古学者のクブラー (George Kubler [1912--96]) を引用・参照しながら「#3911. 言語体系は,本来非同期的な複数の時のかたちが一瞬出会った断面である」 ([2020-01-11-1]) の記事で論じた.また,クブラー流の歴史観・時間観に触発されて,他にも「#3083. 「英語のスペリングは大聖堂のようである」」 ([2017-10-05-1]),「#3874. 「英語の正書法はパリのような大都会である」」 ([2019-12-05-1]),「#3912. (偽の)語源的綴字を肯定的に評価する (1)」 ([2020-01-12-1]),「#3913. (偽の)語源的綴字を肯定的に評価する (2)」 ([2020-01-13-1]) の記事を書いてきた.

今回,クブラーの『時のかたち』を読了し,言語がそのなかで変化していく「時間」について,改めて考えを巡らせた.言語変化の速度 (speed_of_change) や言語史における時代区分 (periodisation) に関してインスピレーションを得た部分が大きいので,関連する部分を備忘録的に引用しておきたい.

物質の空間の占め方がそうであるように,事物の時間の占め方は無限にあるわけではない.時間の占め方の種類を分類することが難しいのは,持続する期間に見合った記述方法を見つけ出すことが難しかったからである.持続を記述しようとしても,出来事を,あらかじめ定められた尺度で計測しているうちに,その記述は出来事の推移とともに変化してしまう.歴史学には定められた周期表もなく,型や種の分類もない.ただ太陽時と,出来事を区分けする旧来の方法が二,三あるのみで,時間の構造についての理論は一切なかったのである.

出来事はすべて独自なのだから分類は不可能だとするような非現実的な考え方をとらず,出来事にはその分類を可能とする原理があると考えれば,そこで分類された出来事は,疎密に変化する秩序を持った時間の一部として群生していることがわかる.この集合体のなかには,後続する個々の出来事によってその要件が変化していくような諸問題に対して,漸進的な解決として結びつく出来事が含まれている.その際,出来事が急速に連続すればそれは密な配列となり,多くの中断を伴う緩慢な連続であれば配列は疎となる.美術史ではときおり,一世代,ときには一個人が,ひとつのシークエンスにとどまらず,一連のシークエンス全体のなかで,多くの新しい地位を獲得することがある.その対極として,目前の課題が,解決されないまま数世代,ときには何世紀にもわたって存続することもある.(189--90)

時代とその長さ

こうして,あらゆる事物はそれぞれに異なった系統年代に起因する特徴を持つだけでなく,事物の置かれた時代がもたらす特徴や外観としてのまとまりをも持った複合体となる.それは生物組織も同様である.哺乳類の場合であれば,その血液と神経は生物史(絶対年代)的な見地での歴史が異なっているし,眼と皮膚というそれぞれの組織はその系統年代と異なっている.

事物の持続期間は絶対年代と系統年代というふたつの基準で計測が可能である.そのために歴史的時間は未来から現在を通過して過去へと続く単純な絶対年代の流れに加えて,系統年代という多数の包皮から構成されているとみなすことができる.この包皮は,いずれも,それが包んでいるその内容によって持続時間が決定されるために,その輪郭は多様なものとなるが,大小の異なった形状の系に容易に分類することができる.誰しも自身の生活のなかの同じ行為の初期のやり方と後期のやり方からなるこのようなパターンの存在を見出すことができるが,ここで,個人の時間における微細な形式にまで立ち入るつもりはない.それらは,ほんの数秒の持続から生涯にわたるものまで,個人のあらゆる経験に見出すことができる.しかし,私たちがここで注目したいのは,人の一生より長く,集合的に持続して複数の人数分の時間を生きている形や形式についてである.そのなかで最小の系は入念につくり上げられた毎年の服装の流行である.それは,現代の商業化された生活では服飾産業によるものであり,産業革命以前には宮廷の儀礼によるものであった.そこではこの流行を着こなすことが外見的に最も確かな上流階級の証しだったのである.一方,全宇宙のような大規模な形のまとめ方はごくわずかである.それらは人類の時間を巨視的にとらえた場合にかすかに思い浮かぶ程度のものである.すなわち,西洋文明,アジア文化,あるいは先史,未開,原始の社会などである.そして最大と最小の中間には,太陽暦や十進法にもとづく慣習的な時間がある.世紀という単位の本当の優位性は,おそらく自然現象にも,またそれが何であれ,人為的な出来事のリズムにも対応していないことになるのかもしれない.その例外は,西暦千年紀が近づいたときに終末論的な雰囲気が人々を襲ったことや,フランス革命中に恐怖政治が行われた一七九〇年代との単なる数値の類似が一八九〇年以降に世紀末の無気力感を引き起こしたことぐらいである.(193--95)

私たちは,〔中略〕時間の流れを繊維の束と想定することができる.それぞれの繊維は,活動のための特定の場として必要に応え,繊維の長さは必要とその問題に対する解決の持続に応じてさまざまである.したがって,文化の束は,出来事という繊維状のさまざまな長さの期間で構成される.その長さはたいてい長いのだが,短いものも多数ある.それらはほとんど偶然によって並べられ,意識的な将来への展望や緻密な計画によって並べられることはめったにないのである.(228)

最後の引用にある比喩を言語に当てはめれば,言語体系とは異なる長さからなる繊維の束の断面であるという見方になる.「言語体系」を,その部分集合である「正書法」「音韻体系」「語彙体系」などと置き換えてもよい.これと関連する最も理解しやすい卑近な例として,数語からなる短い1つの英文を考えてみるとよい.その構成要素である各語の語源(由来や初出年代)は互いに異なっており,体現される音形・綴字や,それらを結びつけている文法規則も,各々歴史的に発展してきたものである.この短文は,異なる長さの時間を歩んできた個々の部品から成り立っており,偶然にこの瞬間に組み合わされて,ある一定の意味を創出しているのである.

・ クブラー,ジョージ(著),中谷 礼仁・田中 伸幸(訳) 『時のかたち 事物の歴史をめぐって』 鹿島出版会,2018年.

2020-09-22 Tue

■ #4166. 英語史の各時代のコーパスを比較すれば英語史がわかる(かも) [academic_conference][corpus][eebo][glowbe][laeme][lalme][historiography][standardisation]

一昨日の9月20日(日),2020年度駒場英語史研究会にて,特別企画「電子コーパスやオンライン・リソースを使った英語史研究 ― その実践と可能性」に発表者として参加しました.Zoom でのオンライン大会でしたが,円滑に会が進行しました.(企画のご提案から会の主催までお世話になりました寺澤盾先生(東京大学),発表者の家入葉子先生(京都大学)と菊地翔太先生(明海大学),および参加者すべての方々には,貴重な機会とインスピレーションをいただきました.お礼申し上げます.)

トップバッターの私自身の発表では「LAEME & LALME を用いた英語史研究入門」と題して,中英語を代表する2つの姉妹コーパス LAEME と eLALME を紹介しました.続いて,家入先生の「データベースの利用によるコーパス言語学 --- Early English Books Online を中心に」と題する発表では,初期近代英語期を代表するコーパス EEBO corpus が紹介されました.最後に,菊地先生による「Corpus of Global Web-Based English(GloWbE)を用いた World Englishes 研究の可能性」という発表により,21世紀の World Englishes 時代を象徴する GloWbE が導入されました(←私にとって未知だったので驚きの連続でした).

各々の発表はコーパスの紹介とデモにとどまらず,その可能性や「利用上の注意」にまで触れた内容であり,発表後のディスカッションタイムでは,英語史研究においてコーパス利用はどのような意義をもつのかという方法論上の肝心な議論にまで踏み込めたように思います(時間が許せば,もっと議論したいところでした!).

中英語,近代英語,21世紀英語という3つの異なる時代の英語を対象としたコーパスを並べてみたわけですが,研究会が終わってからいろいろと考えが浮かんできました.同じ英語のコーパスとはいえ,対象とする時代が異なるだけで,なぜ検索の仕方も検索の結果もインターフェースもここまで異なるのだろうかということです.その答えは「各々の時代における英語の(社会)言語学的事情が大きく異なっているから,それと連動して(現代の研究者が編纂する)コーパスのあり方も大きく異ならざるを得ない」ということではないかと思い至りました.

逆からみれば,各時代のコーパスがどのように編纂され,どのように使用されているかを観察することにより,その時代の英語の(社会)言語学的事情が浮き彫りになってくるのではないか,ということです.そうして時代ごとの特徴がきれいに浮き彫りになってくるようであれば,それを並べてみれば,ある種の英語史記述となるにちがいない.換言すれば,各時代のコーパス検索に伴うクセや限界みたいなものを指摘していけば,その時代の背後にある言語事情が透けて見えてくるのではないかと.ここから「コーパスのあり方からみる英語史」のような試みが可能となってきそうです.

時代順にみていきます.中英語期は標準形が不在なので,ある単語を検索しようとしても,そもそもどの綴字で検索すればよいのかという出発点からして問題となります (cf. 「#1450. 中英語の綴字の多様性はやはり不便である」 ([2013-04-16-1])).実際,中英語辞書 MED である単語を引くにしても,そこそこ苦労することがあります.LAEME や LALME でも検索インターフェースには様々な工夫はなされていますが,やはり事前の知識や見当づけが必要ですので,検索が簡単であるとは口が裂けても言えません.現実に標準形がないわけですから,致し方がありません.

次に初期近代英語期ですが,EEBO は検索インターフェースが格段にとっつきやすく,一見すると検索そのものに問題があるようには見えません.しかし,英語史的にはあくまで標準化を模索している時代にとどまり,標準化が達成された現代とは事情が異なります.つまり,標準形とおぼしきものを検索欄に入れてクリックしたとしても,実は拾い漏れが多く生じてしまうのです.公式には実装されているとされる lemma 検索も,実際には思うほど精度は高くありません.落とし穴がいっぱいです.

最後に,21世紀英語の諸変種を対象とする GloWbE については,(ポスト)現代英語が相手ですから,当然ながら標準形を入力して検索できます.しかし,BNC や COCA のような「普通の」コーパスと異なるのは,返される検索結果が諸変種に由来する多様な例だということです.

大雑把にまとめると次のようになります.

| 代表コーパス | 検索法などに反映される「コーパスのあり方」 | (社会)言語学的事情 | |

|---|---|---|---|

| 中英語 | LAEME, LALME | 検索法が難しい | 標準形がない |

| 初期近代英語 | EEBO | 検索法が一見すると易しい | 標準形が中途半端にしかない |

| 21世紀英語 | GloWbE | 検索法が易しい | 標準形はあるが,その機能は変種によって多様 |

異なる時代のコーパスを比べてみると,英語史がみえてくるということがよく分かりました.駒場英語史研究会での発表の機会をいただき,改めて感謝します.

2020-08-30 Sun

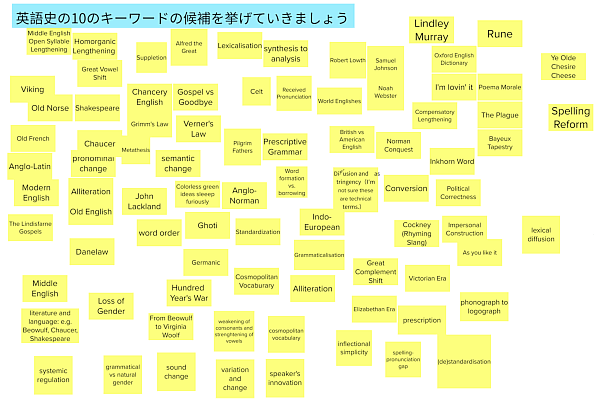

■ #4143. 英語史のキーワードを10個挙げなさいといわれたら? [historiography][hel_education][terminology]

前期に大学院の授業で標題について議論したことがある.まずは個人に好き好きに英語史のキーワード,キーフレーズ,用語を複数挙げてもらい,後に皆で投票し,最も人気のあるキーワードを決めるという単純な遊びである.お互いの関心の所在もわかっておもしろいし,英語史の本質を突くキーワードリストができあがるかもしれない.英語史概説の講義を計画したり,通史を書こうとする場合にも,数個の核心的なキーワードがあると便利だろう.

MURAL というオンラインの視覚ツールを利用して実際に行なってみたら,とてもおもしろいキーワードリストができあがった.上位から順番に10個まで挙げてみよう.

・ Norman Conquest

・ semantic change

・ spelling-pronunciation gap

・ Great Vowel Shift

・ standardisation

・ World Englishes

・ Grimm's Law

・ Old Norse

・ loss of grammatical gender

・ inkhorn terms

なるほど,英語史を大づかみにしようと思ったら,この10のキーワードを中心に据えるだけでも,そこそこうまく行きそうな気がしてきた.1人の頭で10個出していたならば,それはそれである種の一貫した別のリストができあがっていたものと思われるが,おそらく皆で出した今回のリストのほうが優れているしおもしろいのではないか.多様な視点が加味された上での選ばれしキーワードだからだ.

簡単,有益,かつおもしろい実験だった.関連して「#4084. 英語史のために必要なミニマルな言語学的知識」 ([2020-07-02-1]) も参照.

2020-08-20 Thu

■ #4133. OED による英語史概説 [oed][lexicology][lexicography][historiography][toc][hel][hel_education]

OED のサイトには当然ながら英語史に関する情報が満載である.じっくりと読んだことはなかったのだが,掘れば掘るほど出てくる英語史のコンテンツの宝庫だ.OED が運営しているブログがあり,そこから英語史概説というべき記事を以下に挙げておきたい.

OED らしく語彙史が中心となっているのはもちろん,辞書編纂の関心が存分に反映されたユニークな英語史となっており,実に読み応えがある.とりわけ古い時代の英語の evidence や manuscript dating の問題に関する議論などは秀逸というほかない(例えば Middle English: an overview の "Our surviving documents" などを参照).また,終着点となる20世紀の英語の評論などは,今後の英語を考える上で必読ではないか.

是非,以下をじっくり読んでもらえればと思います.

・ Old English --- an overview

- Historical background

- Some distinguishing features of Old English

- The beginning of Old English

- The end of Old English

- Old English dialects

- Old English verbs

- Derivational relationships and sound changes

- cf. Old English in the OED

・ Middle English: an overview

- Historical period

- The most important linguistic developments

- A multilingual context

- Borrowing from early Scandinavian

- Borrowing from Latin and/or French

- Pronunciation

- A period characterized by variation

- Our surviving documents

・ Early modern English --- an overview

- Boundaries of time and place

- Variations in English

- Attitudes to English

- Vocabulary expansion

- 'Inkhorn' versus purism

- Archaism and rhetoric

- Regulation and spelling reform

- Fresh perspectives: Old English and new science

・ Nineteenth century English: an overview

- Communications and contact

- Local and global English

- Recording the language

- A changing language: grammar and new words

- The science of language

・ Twentieth century English: an overview

- Circles of English

- Convergence: the birth of cool

- Restrictions on language

- Lexis: dreadnought and PEP talk

- Modern English usages

2020-07-02 Thu

■ #4084. 英語史のために必要なミニマルな言語学的知識 [historiography][hel_education][terminology]

英語史は教養的な科目であり,英語学や言語学を専攻とする学生にも広く開かれている.とはいっても,英語史のおもしろさを理解するためには,ある程度の言語学の知識があったほうがよいことは間違いない.では,どのくらい言語学を知っていればよいのか.この問題について Blockley (18) が論じており,"the minimal amount of linguistics needed to convey change in English over at least the last thousand years" について考える必要性を説いている.論考の冒頭部分を,省略しながら引用する.

My approach in this overview is rather to direct attention to a few disparate linguistic objects of various sizes, from the phoneme to the sentence, and a few terms for the linguistic descriptions that are claimed to affect such objects. . . .

These topics are therefore "essential" not so much in representing core concepts of linguistics as a science, but rather in the paramedic sense of indispensable --- whether or not these perceived units and processes turn out to be central to the history of English, you cannot describe the set of language changes that encompass English without knowledge of and reference to them. . . . The selection here is therefore relentlessly practical . . . . I hope that even those who find this cross-training teasingly minimalist may consider these and other combinations that raise questions of definition. Such questions lead us across disciplines, theoretical orientations, and sub-periods of English. (Blockley 18--19)

Blockley が自身の提案として以下の10のキーフレーズ・概念を示している.

・ Palatalization

・ Allophones

・ Regularized DO

・ Stress Shift

・ Grammaticalization

・ Phonemic Length

・ Complementation

・ Diphthongization

・ "You was" Declared Ungrammatical Though Not Plural

・ Raising and Fronting

いずれも英語史の異なる時代の異なる現象を説明する際に,繰り返し使わざるを得ない重要な語句あるいは概念であるとして,Blockley が自らの「英語史」の背骨として設定したベスト10というわけだ.

やや音声学的知識にウェイトがかかっているリストだが,私自身も英語史のおもしろさの半分以上は音声(とその周辺)にあると考えているので,共感はできる.もちろん,英語史を教える(学ぶ)者が10人いれば10通りのベスト10のキーフレーズがあがってくるだろうし,各々考えてみることが重要であり,おもしろいのだと思う.英語史の通史を書く場合や,講義を準備する場合にも,多かれ少なかれこのような少数の要点をくくり出すことがどうしても必要となってくるはずだろう.

・ Blockley, Mary. "Essential Linguistics." Chapter 3 of A Companion to the History of the English Language. Ed. Haruko Momma and Michael Matto. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2008. 19--24.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow