2026-01-09 Fri

■ #6101. 人名 Eric は古ノルド語で "one ruler" [personal_name][onomastics][old_norse][one]

先日『英語語源辞典』の巻末の印欧語根表で *oino- "one" を調べる機会があった.以下の英単語の語幹が,*oino- に遡ると考えられている.

oino- one, unique. <<Gmc>> [OE] a2, alone, an1, anon, any, atone, eleven, lone, lonely, nonce, none, once, one; [ON] Eric. <<L>> inch1, null, ounce1, triune, unanimous, uncia, uni-, unicorn, union, unique, unite, unity, universe.

"[ON] Eric" という人名が挙げられており気になった.Eric the Red (赤毛のエリック)など北欧系の起源をもつ名前だろうとは思っていたが,語頭の E が *oino- に遡るとは気づかなかった.その後,Brewer's Dictionary of Names で調べてみると,欲しかった情報が載っていたので以下に引用する.

Eric The name is Scandinavian in origin, from Old Norse einn, 'one' and ríkr, 'ruler', in other words 'monarch'. Not surprisingly, the name has been popular (in the spelling Erik) for kings of Norway, Sweden and Denmark. Two famous 10th-century bearers of the name are Eric the Red, who explored and named Greenland, and Eric Bloodaxe, who killed seven of his eight brothers to secure the throne (hence his nickname).

英語人名辞典なども通読してみたいなと思いつつ.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

・ Room, Adrian. Brewer's Dictionary of Names. Oxford: Helicon, 1992.

2025-12-15 Mon

■ #6076. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第8回「take --- ヴァイキングがもたらした超基本語」をマインドマップ化してみました [asacul][mindmap][notice][etymology][old_norse][loan_word][borrowing][link][hel_education]

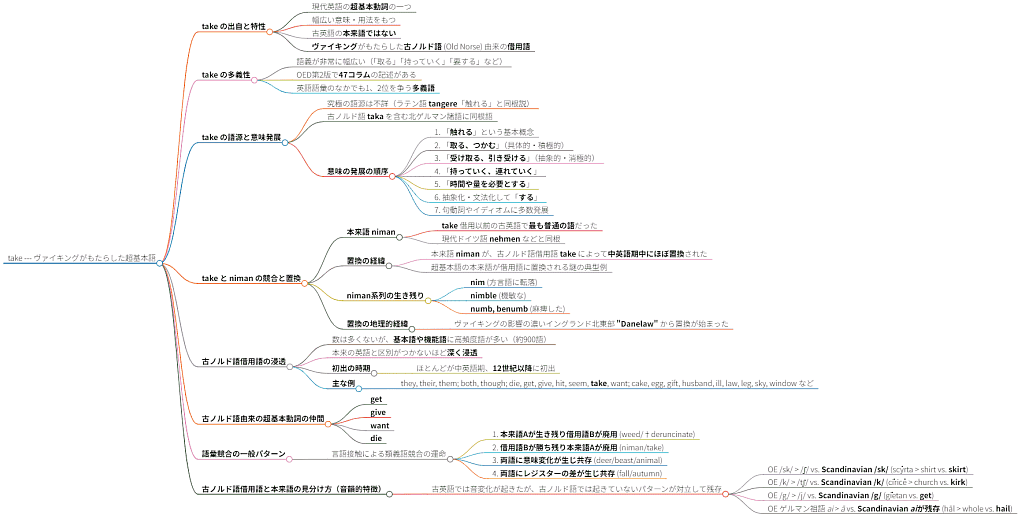

11月29日(土)に,今年度の朝日カルチャーセンターのシリーズ講座「歴史上もっとも不思議な英単語」の第8回が,秋期クールの第2回として開講されました.テーマは「take --- ヴァイキングがもたらした超基本語」です.

英語学習の初期段階で出会う超基本語でありながら,あまりに多義で使いこなすのが難しい動詞 take.前回の朝カル講座では,この単語に注目し,その驚くべき歴史を紹介しました.英語本来語ではなく古ノルド語からの借用語であるという事実だけでも驚きですが,古英語で「取る」を意味した niman がいかにして置き換えられていったのか,またその化石的な生き残りの単語についてもたっぷり語りました.

この講座の前後に,take をめぐる様々な話題が hellog/heldio で取り上げられましたので,一覧しておきます.

・ hellog 「#6053. 11月29日(土),朝カル講座の秋期クール第2回「take --- ヴァイキングがもたらした超基本語」が開講されます」 ([2025-11-22-1])

・ hellog 「#6059. take --- 古ノルド語由来の big word の起源と発達」 ([2025-11-28-1])

・ hellog 「#6062. Take an umbrella with you. の with you はなぜ必要なのか? --- mond の問答が大反響」 ([2025-12-01-1])

・ hellog 「#6065. Take an umbrella with you. の with you に見られる空間関係明示機能」 ([2025-12-04-1])

・ hellog 「#6066.take の多義性」 ([2025-12-05-1])

・ heldio 「#1640. 11月29日の朝カル講座は take --- ヴァイキングがもたらした超基本語」 (2025/11/25)

・ heldio 「#1648. Take an umbrella with you. の wity you ってなぜ必要なんですか? --- 中学生からの素朴な疑問」 (2025/12/03)

・ heldio 「#1651. numb と nimble --- take に駆逐された niman の化石的生き残り」 (2025/12/06)

・ heldio 「#1652. 「Take an umbrella with you. の with you の謎」への反応をご紹介」 (2025/12/07)

・ heldio 「#1653. Take an umbrella with you. の with you のもう1つの役割」 (2025/12/08)

・ mond 「Take an umbrella with you. の with you って何故必要なんですか?」]]

さて,この朝カル講座第8回の内容を markmap によりマインドマップ化して整理しました(画像をクリックして拡大).復習用にご参照いただければ.

なお,この朝カル講座のシリーズの第1回から第7回についてもマインドマップを作成しています.

・ 「#5857. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第1回「she --- 語源論争の絶えない代名詞」をマインドマップ化してみました」 ([2025-05-10-1])

・ 「#5887. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第2回「through --- あまりに多様な綴字をもつ語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-06-09-1])

・ 「#5915. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第3回「autumn --- 類義語に揉み続けられてきた季節語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-07-07-1])

・ 「#5949. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第4回「but --- きわめつきの多義の接続詞」をマインドマップ化してみました」 ([2025-08-10-1])

・ 「#5977. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第5回「guy --- 人名からカラフルな意味変化を遂げた語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-09-07-1])

・ 「#6013. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第6回「English --- 慣れ親しんだ単語をどこまでも深掘りする」をマインドマップ化してみました」 ([2025-10-01-1])

・ 「#6041. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第7回「I --- 1人称単数代名詞をめぐる物語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-11-10-1])

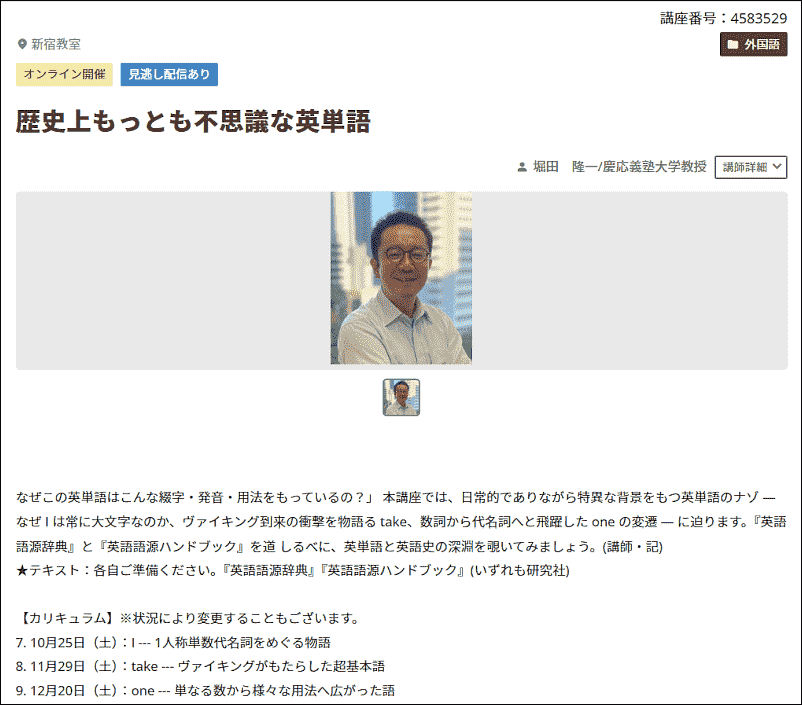

シリーズの次回,第9回は,12月20日(土)に「one --- 単なる数から様々な用法へ広がった語」と題して開講されます.開講形式は引き続きオンラインのみで,開講時間は 15:30--17:00 です.ご関心のある方は,ぜひ朝日カルチャーセンター新宿教室の公式HPより詳細をご確認の上,お申し込みいただければ幸いです.

2025-12-05 Fri

■ #6066.take の多義性 [johnson][oed][loan_word][old_norse][polysemy][collocation][idiom][phrasal_verb][asacul]

動詞 take の多義性 (polysemy) について考えている.語義をどこで区分するのは意味論の古典的な難問とはいえ,どのような切り方をしても,take のような基本語は,多義語と言わざるを得ない.

手元の英和辞書でみてみると,『新英和大辞典』第6版では,他動詞項目だけで38の語義が立てられている.各語義には下位区分もある.分け方次第では,もっと細かくもなれば粗くもなるだろう.英英語辞書での扱いはといえば,OALD8 で42語義ある.歴史的な辞書をを見てみると,Johnson の辞書(1755年)で113語義ほど.OED 第2版で引くと,動詞 take の項は第17巻の pp. 557--72 にわたり,47コラムほどの分量がある.語義数でいえば94を数え,ページをめくっていくだけで壮観である.辞書には,そのほか take を用いた句動詞やイディオムなど,コロケーションの記載も豊富だ.

いちいちの動詞についてきちんと裏取りしたわけではないが,OED でみる限り,take は英語の一般動詞のなかでも群を抜いて記述が多く,その限りにおいて,ひとまず多義的といっておいて間違いない.対応する日本語の「とる」を考えても,これは十分に納得できるだろう.

現行の OED Online の take に比べ,冊子体の OED 第2版の記述がすぐれていると思うのは,同項目の冒頭に近いところで,膨大な多義性を整理し,12の大分類として簡潔に示してくれているところだ.OED Online も,ディスプレイ上で語義をある程度アウトライン化してくれるので,同様の情報は得られるのだが,積極的に取りに行かなければならない.

ここでは利便性を活かして第2版より,take の語義の大分類を示そう.

General arrangement of senses: I. To touch. II. To seize, grip, catch. III. Ordinary current sense, i. with material obj.; ii. with non-material obj. IV. To choose, take for a purpose, into use. V. To derive, obtain from a source. VI. To receive, accept, admit, contain. VII. To apprehend mentally, comprehend. VIII. To undertake, perform, make. IX. To convey, conduct, deliver, apply or betake oneself, go. X. Idiomatic uses with special obj. XI. Intransitive uses with preposition. XII. Adverbial combinations = compound verbs. XIII. Idiomatic phrases, and Phrase-key.

これらの多義をきっちり使いこなすのは非常に難しいことだ.

2025-11-28 Fri

■ #6059. take --- 古ノルド語由来の big word の起源と発達 [etymology][loan_word][lexicology][grammaticalisation][phrasal_verb][asacul][polysemy][collocation][particle][idiom][old_norse][french][contact][borrowing]

明日29日(土)の朝日カルチャーセンター新宿教室での講座では,take という英単語に注目し,その驚くべき起源と発達をたどる予定でいる.この単語は,英語語彙のなかでも最も多義的な単語のひとつである.その意味の広がりと,しかも古ノルド語からの借用語であるという事実に,改めて驚かざるを得ない.

OED 第2版(冊子体)で調べると,動詞 take の項目だけで第17巻の pp. 557--72 を占める.あの OED の小さな文字まで,47コラムほどの分量である.日本語では一般に「取る」と訳されることが多いが,この「取る」という動作概念があまりにも一般的で抽象的であるがゆえに,そこから無数の意味的な発展や共起表現が派生してきた.まさに,英語語彙のなかでも有数の "big word"と言って差し支えないだろう.

この多義的な動詞の歴史をたどると,まず根源にあるのは積極的な行動としての「取る」という意味だ.場所や土地を目的語として「占拠する」といった軍事的な含みをもつ語義だ.ここから派生して,モノを「取る」ことは,それを「自分のものにする」こと,すなわち「所有権を得る」という意味が展開してくる.さらに,モノや人を目的語にとって,何かを「もっていく」,誰かを「連れて行く」へも発展する.

この「積極的に取りにいく」という性質が希薄化していくと,むしろ意味は反対の方向へと向かう.すなわち,「受け取る」「引き受ける」といった,比較的消極的な意味が生まれてくるのだ.

さらに興味深いのは,意味がより希薄化し,いわば文法化 (grammaticalisation) へと進むケースである.例えば,take a walk や take a bath のように,単に特定の動作を行うことを示す,あたかも do に近い補助動詞的な役割を帯び始めるのだ.ここでは「取る」や「受け取る」といった具体的な意味はもはや感じられず,文法的な機能を果たす道具として用いられているにすぎない.この現象は,動詞の語彙的意味が薄れていく過程を示している.

また,take の語彙的価値を高めているのは,句動詞 (phrasal_verb) を生み出す母体としての役割である.take away, take in, take off, take out など,後ろに小辞 (particle) を伴うことで,数限りない表現が生み出されている.これらは1つひとつが独立した意味を持つため,英語学習者にとっては厄介な暗記項目となるが,その豊かさが,英語という言語の表現力を支えている.

加えて,take effect, take place, take part in のように特定の名詞と結びついてイディオム (idiom) を形成する用法も,現代英語では多数存在する.この背景には,中英語期にフランス語の対応する動詞 prendre という単語がどのような目的語をとるのか,という文法的・語彙的な情報を,英語が積極的に参照し,取り入れてきた歴史が関わっていると考えられている.

しかし,この多義的で,これほどまでに英語の語彙体系に深く食い込み,核をなしている動詞 take が,実は英語本来語ではない,という点こそが最も驚くべき事実だ.古英語の本来の「取る」を意味する動詞は niman として存在したにもかかわらず,古英語後期以降に take が古ノルド語から借用されてきたのである.なぜ,古ノルド語からの借用語が,土着の日常的な動詞を駆逐し,英語のなかで最も多義的で強力な "big word" の地位を獲得するに至ったのか.

この現象は,単に語彙の取捨選択の問題にとどまらず,言語接触のメカニズムの複雑さと不思議さを私たちに教えてくれる.この謎について,明日の朝カル講座で考察していきたい.

2025-11-22 Sat

■ #6053. 11月29日(土),朝カル講座の秋期クール第2回「take --- ヴァイキングがもたらした超基本語」が開講されます [asacul][notice][verb][old_norse][kdee][hee][etymology][lexicology][synonym][hel_education][helkatsu][loan_word][borrowing][contact]

今年度は月1回,朝日カルチャーセンター新宿教室で英語史講座「歴史上もっとも不思議な英単語」シリーズを開講しています.その秋期クールの第2回(今年度通算第8回)が,1週間後の11月29日(土)に迫ってきました.今回取り上げるのは,現代英語のなかでも最も基本的な動詞の1つ take です.

take は,その幅広い意味や用法から,英語話者にとってきわめて日常的な語となっています.しかし,この単語は古英語から使われていた「本来語」 (native word) ではなく,実は,8世紀半ばから11世紀にかけてブリテン島を侵略・定住したヴァイキングたちがもたらした古ノルド語 (old_norse) 由来の「借用語」 (loan_word) なのです.

古ノルド語が英語史にもたらした影響は計り知れず,私自身,古ノルド語は英語言語接触史上もっとも重要な言語の1つと考えています(cf. 「#4820. 古ノルド語は英語史上もっとも重要な言語」 ([2022-07-08-1])).今回の講座では take を窓口として,古ノルド語が英語の語彙体系に与えた衝撃に迫ります.

以下,講座で掘り下げていきたいと思っている話題を,いくつかご紹介します.

・ 古ノルド語の語彙的影響の大きさ:古ノルド語からの借用語は,数こそラテン語やフランス語に及ばないものの,egg, leg, sky のように日常に欠かせない語ばかりです(cf. 「#2625. 古ノルド語からの借用語の日常性」 ([2016-07-04-1])).take はそのなかでもトップクラスの基本語といえます.

・ 借用語 take と本来語 niman の競合:古ノルド語由来の take が流入する以前,古英語では niman が「取る」を意味する最も普通の語として用いられていました.この2語の競合の後,結果的には take が勝利を収めました.なぜ借用語が本来語を駆逐し得たのでしょうか.

・ 古ノルド語由来の他の超基本動詞:take のほかにも,get,give,want といった,英語の骨格をなす少なからぬ動詞が古ノルド語にルーツをもちます.

・ タブー語 die の謎:日常語であると同時に,タブー的な側面をもつ die も古ノルド語由来の基本的な動詞です.古英語本来語の「死ぬ」を表す動詞 steorfan が,現代英語で starve (飢える)へと意味を狭めてしまった経緯は,言語接触と意味変化の好例となります.

・ she や they は本当に古ノルド語由来か?:古ノルド語の影響は,人称代名詞 she や they のような機能語にまで及んでいるといわれます.しかし,この2語についてはほかの語源説もあり,ミステリアスです.

・ 古ノルド語借用語と古英語本来語の見分け方:音韻的な違いがあるので,識別できる場合があります.

形態音韻論的には単音節にすぎないtake という小さな単語の背後には,ヴァイキングの歴史や言語接触のダイナミズムが潜んでいます.今回も英語史の醍醐味をたっぷりと味わいましょう.

講座への参加方法は,前回同様にオンライン参加のみとなっています.リアルタイムでのご参加のほか,2週間の見逃し配信サービスもありますので,ご都合のよい方法でご受講ください.開講時間は 15:30--17:00 です.講座と申込みの詳細は朝カルの公式ページよりご確認ください.

なお,次々回は12月20日(土)で,これも英語史的に実に奥深い単語 one を取り上げる予定です.

(以下,後記:2025/11/25(Tue)))

本講座の予告については heldio にて「「#1640. 11月29日の朝カル講座は take --- ヴァイキングがもたらした超基本語」」としてお話ししています.ぜひそちらもお聴きください.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

2025-09-20 Sat

■ #5990. Jespersen による英語史の名著 Growth and Structure of the English Language [review][jespersen][toc][old_norse]

Otto Jespersen (1860--1943) は,デンマーク出身の20世紀初期を代表する言語学者・英語学者であり英語史研究者でもあった.世界的に著名な学者だが,とりわけ日本での人気がすこぶる高い.日本人の英語学者で,Jespersen の著作から何らかの影響を受けていない者はほとんどいないのではないか.実際に,私も英語史研究者として Jespersen からは多くのことを学んだし,今も学び続けている.何よりも執筆量がすさまじく,著作の数も多い.これでもかというほどの情報量だ.私自身も日々様々なメディアで英語史の情報を発信しているが,Jespersen とは持てる才能も,生きる時代も,利用できるメディアも異なるとはいえ,この大学者をどこかで真似しようとしているのかもしれない.圧倒的なのだ.

Jespersen の著作のなかでも,私が学生時代から何度も読み返しているのが,今回紹介する Growth and Structure of the English Language である.10版を数える読み継がれた名著で,現在は装いを新たにした版も出回っているようだ.私が繰り返し読んできたのは 10th ed. だが,もちろん現在手に入る最新のものでも中身は同じである.以下に目次を記す.

I Preliminary Sketch

II The Beginnings[2025-09-21-1]

III Old English

IV The Scandinavians

V The French

VI Latin and Greek

VII Various Sources

VIII Native Resources

IX Grammar

X Shakespeare and the Language of Poetry

XI Conclusion

Phonetic Symbols. Abbreviations

Index

古い英語史書らしく,章立ては至ってシンプルだ.Jespersen は当代一流の言語学者で内面史にもすこぶる強いのだが,この目次からは外面史へのこだわりも伝わってくるだろう.実際に,この本は内面史と外面史のバランスが実にみごとなのだ.

とりわけ私が最初に読んだときから印象に残っているのは,第4章の古ノルド語 (old_norse) による影響のくだりだ.Jespersen 自身が北欧人であるので,英語史のこの部分に思い入れが強いのは頷けるが,それにしても記述がエキサイティングで,読み始めると止まらなくなる.私は非英語母語話者の書く英語史書は,常に平均以上におもしろいと確信しているが,その思いの源泉は Jespersen のこの本にあったように思われる.

初版は1905年であり,時代の限界や制約があったことは確かだ.例えば,文学の言語への偏重が目立ち,他のレジスターを軽視する本書の特徴は,現代の言語学の水準からみれば,必ずしも好意的に評価されないかもしれない.しかし,いまだに英語史を志す者がまずもって手にすべき1冊であることは,強調しておいてよいだろう.私は代表的な英語史の古典的名著として Baugh and Cable を推奨し超精読し続けている者であるが,もう1冊を挙げるとなれば,(とても難しい選択だが)この Jespersen の Growth and Structure になるだろうかと考えている.ぜひ皆に読んでいただきたい1冊.

・ Jespersen, Otto. Growth and Structure of the English Language. 10th ed. Chicago: U of Chicago, 1982.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

2025-01-21 Tue

■ #5748. egg の英語史 [old_norse][me_dialect][caxton][heltube][heldio][youtube][inohota][kdee][hel_herald][hel_education][oed][link]

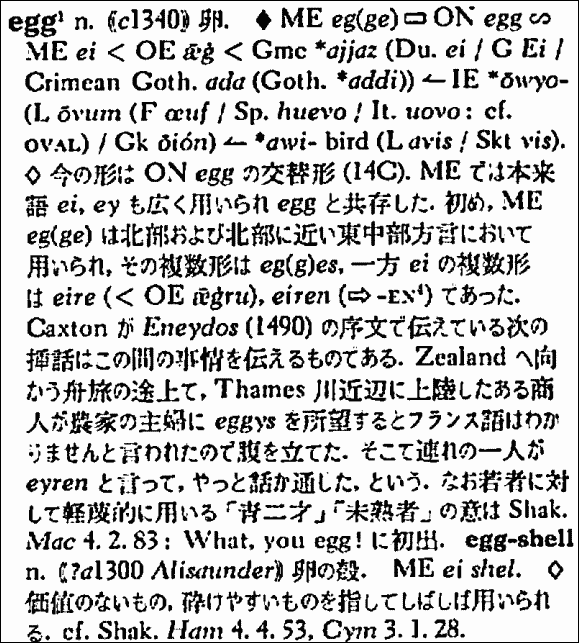

egg 「卵」について本ブログをはじめとする各種メディアで何度か取り上げてきた.概観を得るために,まず『英語語源辞典』の記述を確認しておこう(OED の egg, n.' も参照).

記述の通り,古英語では本来的な ǣġ が用いられていたが,後期中英語より古ノルド語 (old_norse) 由来の egg がイングランド北部・東中部に現われ,本来形を置き換えていったというプロセスを経ている.また,Caxton の Eneydos (1490) の序文における,旧形と新形の共存・競合に関する英語史上有名な逸話についても触れられている.

egg をめぐるこの2つの話題について,これまで少なからぬコンテンツを作ってきたので,リンクをまとめておこう(ここ数ヶ月間,heltube こと「YouTube: heltube --- 英語史チャンネル」へのアクセスが増えてきているので,そちらを最初に挙げている).

(1) 古ノルド語由来の egg

・ heltube 「#182. egg 「卵」は古ノルド語からの借用語!」 (2025/01/18)

・ heldio 「#182. egg 「卵」は古ノルド語からの借用語!」 (2021/11/29)

・ hellog 「#340. 古ノルド語が英語に与えた影響の Jespersen 評」 ([2010-04-02-1])

・ hellog 「#2625. 古ノルド語からの借用語の日常性」 ([2016-07-04-1])

・ hellog 「#3982. 古ノルド語借用語の音韻的特徴」 ([2020-03-22-1])

・ hellog 「#4820. 古ノルド語は英語史上もっとも重要な言語」 ([2022-07-08-1])

・ inohota 「え?それも外来語? 英語ネイティヴたちも(たぶん)知らない借用語たち」 (2022/07/08)

(2) 新旧形をめぐる Caxton の逸話

・ heltube 「heldio #183. 卵を巡るキャクストンの有名な逸話」 (2025/01/19)

・ heldio 「#183. egges/eyren:卵を巡るキャクストンの有名な逸話」 (2021/11/30)

・ hellog 「#337. #337. egges or eyren」 ([2010-03-30-1])

・ hellog 「#4600. egges or eyren:なぜ奥さんは egges をフランス語と勘違いしたのでしょうか?」 ([2021-11-30-1])

・ hellog 「#4831. 『英語史新聞』2022年7月号外 --- クイズの解答です」 ([2022-07-19-1])

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

2024-11-22 Fri

■ #5688. イングランドに定住したヴァイキングのキリスト教化 [helquiz][christianity][anglo-saxon][oe][old_norse][history][alfred][notice][link]

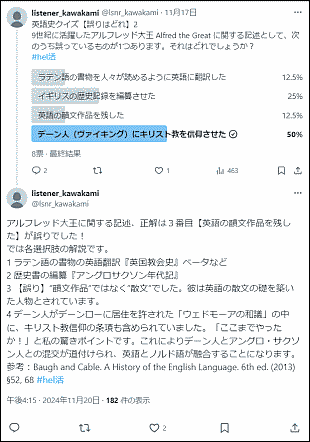

heldio/helwa リスナーの川上さんが,ご自身の X アカウントにて「英語史クイズ」を展開し始めています.第2問は(すでに解答と解説も公開されていますが)なかなか難しいこちらのクイズでした.

アルフレッド大王に関する記述として誤ったものを選んでください,という4択問題でした.その4つめの選択肢として「デーン人(ヴァイキング)にキリスト教を信仰させた」がありました.この選択肢は多くの回答者に選ばれていたのですが,解説を読めば分かる通り,これは正解ではないのです.つまり「デーン人(ヴァイキング)にキリスト教を信仰させた」は事実なのです.

厳密にいえば,この辺りの事情については複雑で不明なことも多いのですが,概ね事実であると考えてよい根拠や推論を,『ヴァイキングからノルマン人へ』より2カ所を引用したいと思います.まず第2章「ヴァイキング」の pp. 86--87 より.

しかしながらこのプロセス([引用者注]ヴァイキングのイングランド定住のプロセス)は,ヴァイキングをイングランド人にとっての単なる襲撃者から共生する隣人へと変えるにあたって特筆すべき意味をもっていた.移動を繰り返している段階のデーン人は,現地集団に敗北したときに,現地社会から課されるべき道徳上や商業上の慣習を受けいれることはできなかったであろう.しかしいったん彼らが土地を与えられて定住し,軍隊秩序ではなく現地の政治秩序にしたがって生活せざるをえなくなると,ある種の強制を受けいれることになる.宗教的強制はその最たるものであり,改宗がアルフレッド大王の主たる目的の一つであったことは明白である.彼ら異教を奉ずる厄介者が,洗礼を受け入れキリスト教的行動様式という道徳コードーー神と王への恭順ならびに隣人を愛する責務ーーを学んだのであれば,やがて平和な共生が実現することになるだろう.

私たちはすでに,アルフレッド王がガスルムに洗礼を受け入れるようにいかに要求したのかを知っている.彼は十数年後に同様の改宗をヘステンにも試みたが,うまくはいかなかった.ただしヘステンの息子たちは,アルフレッド王と〔王の娘婿でマーシアの主人〕エアルドールマン・エセルレッドが後押しすることによって改宗を受け入れた.このようにしてキリスト教徒となった指導者たちは,異教を打ち捨てるように彼らの部下たちにすすんで強制したかもしれない.それでは彼らは実際に実行したのだろうか.そしてこのような改宗プログラムを推し進める試みは,どれほどの成功を収めたのだろうか.キリスト教を受け入れるプロセスに関して,イングランド東部にはほとんど何の証拠もない.しかしキリスト教がスカンディナヴィア人にどのような影響を与えたのかを測る基準がないわけではない.第一の証拠は墓地である.異教の墓地が確認される範囲は限られており,イングルビーとレプトンを別にすれば南部と東部には皆無に近かった.そのため,八七〇年代にその地域に定住したものですら異教の埋葬慣行を維持することができなかったことがわかる.第二の証拠は銭貨である.イースト・アングリアには九〇〇年以前に聖エドマンドの銭貨が出現するが,それはおそらくデーン人支配者の一人の手になるものである.この事実は,エドマンド崇敬が彼の死から一世代もたたないうちに盛んになっていたという事実を伝えると同時に,「大軍勢」の指導者の子孫のあいだにもキリスト教の殉教者に対する尊崇の念が現れていたことを教えてくれる.そしてデーンローでも,一〇世紀半ばまでには教会組織が復活し機能していたと考えられる.この事実は,一〇世紀の前半にアルフレッド王の後継者たちがデーンローを征服することにより,デーン人系の新参の定住者がキリスト教信仰とその慣習を受容し現地社会に急速に同化することになったという説明の裏付けともなるだろう.

続いて,古英語期のキリスト教の浸透を論じる5章の p. 213 より引用します.

ヴァイキングたちがなぜ,どのようにキリスト教を受け入れたのかはよくわかっていない.政治的に強制されたから,というのが一つの答えではある.ガスルム〔「大軍勢」の王,八九〇年死去〕とその配下の主だった者たちは,八七八年の敗戦の後,アルフレッド王との間の和平の条件の一つとして洗礼を受けた.ダブリンとヨークを断続的に支配したオーラフ(アムリーブ)・クアラーン(九八一年死去)は,九四三年にイングランドで,エドマンド王を代父として洗礼を受けた.そして,オークニー伯シガードは,改宗したばかりのノルウェー王オーラフ・トリュッグヴァソンにより九九五年に洗礼を受けることを強制された.これら政治的リーダーたちの改宗は,彼らに従う者たちがそれに倣って改宗するという点で重要ではあった.しかしながら,定住者のあるコミュニティ全体に対して司牧を行うためには,その定住者たちに洗礼を施す司祭が必要であり,したがって教会の存在が必要であった.つまり,ヴァイキングの改宗は,それを可能にした教会組織の存在を暗示しているかに見える,ということである.しかしながら,逆説的に,ダブリンのようなアイルランドのスカンディナヴィア人飛び領地よりも,デーンロー地域東部の方が,改宗はより迅速に行われたのである.後者の教会組織の方が,アイルランド(ダブリン近郊も含む)のそれよりも,明らかにより混乱していたにもかかわらず,である.このことは,デーンロー地域では,司教座教会やミンスターが途絶や移転の憂き目を見た後も地方教会が存続しており,その司祭らが伝道活動を行った,ということを示すのかもしれない.またあるいは,ウェセックスから聖職者が送り込まれて,伝道活動を行ったのかもしれない.対照的に,アイルランドの聖職者たちには(そしてまた,ヴァイキングと同盟を結ぶことに何の痛痒も感じていなかったアイルランドの王たちにも),異教の「よそ者たち」を改宗させようという気がおそらくなかった.ノーサンブリアや,マーシア東部,そしてイースト・アングリアと比べて,それら「よそ者」の定住地域ははるかに狭く,その数も少なかったのである.加えるに,改宗時期の違いは,ヴァイキングたちが異教とキリスト教とのせめぎあいに対して,グループごとに異なった対応をしたのだということを示している,ということも言えよう.

アルフレッド大王が,ヴァイキングたち全体の改宗にどれだけ直接の影響を及ぼしたかを正確に測ることは難しいものの,相当なインパクトがあったことは確かのようです.今後の川上さんの英語史クイズにも注目していきましょう!

・ デイヴィス,ウェンディ(編)・鶴島 博和(日本語版監修・監訳) 『ヴァイキングからノルマン人へ』 オックスフォード ブリテン諸島の歴史 第3巻.慶應義塾大学出版会,2025年.

2024-11-17 Sun

■ #5683. 英語本来語かオランダ借用語かの判定が難しい理由 [dutch][low_german][flemish][contact][lexicology][borrowing][loan_word][germanic][old_norse][evidence]

昨日の記事「#5682. Low Dutch という略称」 ([2024-11-16-1]) で,オランダ語やそれと関連する言語変種からの語彙借用の話題に触れた.過去の記事でも,同じ関心から「#4445. なぜ英語史において低地諸語からの影響が過小評価されてきたのか?」 ([2021-06-28-1]) などで議論してきた.

英語とオランダ語はともに西ゲルマン語派の低地ドイツ語群に属しており,単語もよく似ている.したがって,ある英単語が歴史的に英語本来語なのかオランダ借用語なのかを確信をもって判定するのは,しばしば困難である.この困難の背景について,Durkin (356) がもう少し丁寧に解説しているので,引用したい.

Normally such certainty is only available in cases where the absence of an English sound change or the presence of a Dutch or Low German one demonstrates borrowing: the situation is similar to that explored with reference to early Scandinavian borrowings . . . , with the added complication that there are fewer sound changes distinguishing English from Dutch and Low German. The same problem even affects some words first attested much later than the Middle English period, especially those found in regional varieties for which earlier evidence is in very short supply.

英語本来語かオランダ借用語か否かの判定において,音変化の有無の対比といった言語内的な証拠に訴えかけられるチャンスが低いという点が悩ましい.この点で古ノルド借用語の判定にかかわる困難とも比較されるが,古ノルド語の場合には,北ゲルマン語派に属する言語なので,もう少し言語内的な差異に頼ることができるのだろう.

また,現存する歴史的証拠が乏しい地域変種における語彙となると,さらに判定が困難になるというのもうなずける.個々の単語について,言語内的な証拠だけでなく言語外的な証拠をも収集し,厳密に考慮していかなければならない所以である.

・ Durkin, Philip. Borrowed Words: A History of Loanwords in English. Oxford: OUP, 2014.

2024-10-11 Fri

■ #5646. 朝カルシリーズ講座の第5回「英語,ラテン語と出会う」をマインドマップ化してみました [asacul][oe][old_norse][mindmap][notice][kdee][etymology][hel_education][lexicology][vocabulary][heldio][link]

8月24日に開講した,標記のシリーズ講座第5回「英語,ラテン語と出会う」について,その要旨を markmap というウェブツールによりマインドマップ化しました(画像としてはこちらからどうぞ).受講された方は復習用に,そうでない方は講座内容を垣間見る機会としてご活用ください.

シリーズ第5回「英語,ラテン語と出会う」については hellog と heldio の過去回でも取り上げています.

・ hellog 「#5591. 8月24日(土)の朝カル新シリーズ講座第5回「英語,ラテン語と出会う」のご案内」 ([2024-08-17-1])

・ heldio 「#1177. 英語とラテン語の言語接触 --- 今週末の朝カル講座「英語,ラテン語と出会う」に向けて」 (2024/08/19)

シリーズ過去回のマインドマップについては,以下を参照.

・ 「#5625. 朝カルシリーズ講座の第1回「英語語源辞典を楽しむ」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-20-1])

・ 「#5629. 朝カルシリーズ講座の第2回「英語語彙の歴史を概観する」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-24-1])

・ 「#5631. 朝カルシリーズ講座の第3回「英単語と「グリムの法則」」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-26-1])

・ 「#5639. 朝カルシリーズ講座の第4回「現代の英語に残る古英語の痕跡」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-04-1])

次回の朝カル講座から,秋期クールに入ります.10月26日(土)17:30--19:00に開講予定です.第7回「英語,フランス語に侵される」と題し,いよいよ英語語彙史上に強烈なインパクトを与えたフランス語の登場です.ご関心のある方は,ぜひ朝日カルチャーセンター新宿教室の「語源辞典でたどる英語史」のページよりお申し込みください.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

2024-09-14 Sat

■ #5619. 9月28日(土)の朝カル新シリーズ講座第6回「英語,ヴァイキングの言語と交わる」のご案内 [asacul][notice][kdee][etymology][hel_education][helkatsu][link][lexicology][vocabulary][oe][old_norse][germanic][contact][voicy][heldio]

・ 日時:9月28日(土) 17:30--19:00

・ 場所:朝日カルチャーセンター新宿教室

・ 形式:対面・オンラインのハイブリッド形式(見逃し配信あり)

・ お申し込み:朝日カルチャーセンターウェブサイトより

2週間後の9月28日(土)17:30--19:00に朝日カルチャーセンター新宿教室にてシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」の第6回となる「英語,ヴァイキングの言語と交わる」を開講します.

前回8月24日の第5回では「英語,ラテン語と出会う」と題して,古英語期(あるいはそれ以前の時代)におけるラテン語の語彙的影響に注目しました.今回は8世紀後半から11世紀前半にかけてのヴァイキング時代に焦点を当て,古ノルド語 (old_norse) と古英語の言語接触について解説します.

ヴァイキングとは上記の時期に活動したスカンジナビア出身の海賊を指します.彼らはブリテン島にも襲来し,やがてイングランド東部・北部に定住するようになりました.その結果,古ノルド語を母語とするヴァイキングと古英語を話すアングロサクソン人との間で言語接触が起こりました.

古ノルド語からの借用語は,現代英語に900語ほど残っています.この絶対数はさほど大きいわけではありませんが,基本語や機能語など高頻度で使用される語が多く含まれているのが注目すべき特徴です.講座では具体的な古ノルド語からの借用語を取り上げ,その語源を読み解いていきます.

古ノルド語と英語の接触は非常に濃密なものでした.これは両言語がゲルマン語族に属しており,近い関係にあったことや,両民族の社会的な交流の深さを反映していると考えられます.ヴァイキングの活動を通じた古ノルド語との接触は,英語の語彙に(そして実は文法にも)多大な影響を与えました.現代英語の姿を理解する上で,この歴史的な言語接触の重要性は看過できません.

本シリーズ講座は各回の独立性が高いので,第6回からの途中参加でもまったく問題なく受講できます.新宿教室での対面参加のほかオンライン参加も可能ですし,その後1週間の「見逃し配信」もご利用できます.奮ってご参加ください.お申し込みはこちらよりどうぞ.

なお,本シリーズ講座は「語源辞典でたどる英語史」と題しているとおり,とりわけ『英語語源辞典』(研究社)を頻繁に参照します.同辞典をお持ちの方は,講座に持参されると,より楽しく受講できるかと思います(もちろん手元になくとも問題ありません).

(以下,後記:2024/09/21(Sat))

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

2024-07-21 Sun

■ #5564. 古英語のラテン語からの借用語はせいぜい数百語 [oe][loan_word][borrowing][latin][old_norse][celtic][latin][germanic][lexicology][link]

古英語の語彙は相当程度にピュアなゲルマン系の語彙といってよく,借用語は限られている.しかも,その限られた借用語の大部分がラテン語 (latin) からのものである.ほかには古ノルド語 (old_norse),ケルト語 (celtic),ゲルマン諸語 (germanic), フランス語 (french) からの借用語もないではないが,あくまで影は薄い.

これらの言語から古英語への借用語は,むしろ例外的だからこそ気になるのだろう.数が少ないので,古英語を読んでいるときに出くわすとやけに目立つのである.英語史研究でもかえってよく注目されている.Hogg は,古英語期の語彙と語彙借用について次のように評している.

. . . there are words of non-native origin in Old English, the vast majority of which are from Latin. It has been estimated only about 3 per cent of Old English vocabulary is taken from non-native sources and it is clear that the strong preference in Old English was to use its native resources in order to create new vocabulary. In this respect, therefore, and as elsewhere, Old English is typically Germanic. (102--03)

. . . there was in Old English only a very limited use of words taken from other language, i.e. borrowed or loan words, and those words were primarily from Latin. Apart from Latin, Old English borrowed words from the Scandinavian languages after the Viking invasions, from the celtic languages mostly at a very early date, and there was also a scattering of forms from the other Germanic languages. At the very end of the period we begin to see the first loan words from Norman French. (109)

古英語期の各言語からの語彙借用については,以下の記事を参照.

・ 「#32. 古英語期に借用されたラテン語」 ([2009-05-30-1])

・ 「#1437. 古英語期以前に借用されたラテン語の例」 ([2013-04-03-1])

・ 「#1619. なぜ deus が借用されず God が保たれたのか」 ([2013-10-02-1])

・ 「#1945. 古英語期以前のラテン語借用の時代別分類」 ([2014-08-24-1])

・ 「#2578. ケルト語を通じて英語へ借用された一握りのラテン単語」 ([2016-05-18-1])

・ 「#3787. 650年辺りを境とする,その前後のラテン借用語の特質」 ([2019-09-09-1])

・ 「#3788. 古英語期以前のラテン借用語の意外な日常性」 ([2019-09-10-1])

・ 「#3789. 古英語語彙におけるラテン借用語比率は1.75%」 ([2019-09-11-1])

・ 「#3790. 650年以前のラテン借用語の一覧」 ([2019-09-12-1])

・ 「#3829. 650年以後のラテン借用語の一覧」 ([2019-10-21-1])

・ 「#3830. 古英語のラテン借用語は現代まで地続きか否か」 ([2019-10-22-1])

・ 「#1216. 古英語期のケルト借用語」 ([2012-08-25-1])

・ 「#3821. Old Saxon からの借用語」 ([2019-10-13-1])

・ 「#302. 古英語のフランス借用語」 ([2010-02-23-1])

・ Hogg, Richard. An Introduction to Old English. Edinburgh: Edinburgh UP, 2002.

2024-03-24 Sun

■ #5445. 小河舜さんとのhel活(まとめ) [voicy][heldio][inohota][youtube][notice][ogawashun][khelf][hel_herald][link][helkatsu][wulfstan][oe][old_norse]

明日3月25日(月)の午後1時30分より Voicy heldio の生放送にて「「はじめての古英語」生放送 with 小河舜さん&まさにゃん」を配信します.久しぶりの「はじめての古英語」シリーズです.小河舜さん(フェリス女学院大学ほか)および「まさにゃん」こと森田真登さん(武蔵野学院大学)とともに3人でお届けします.精読する予定の古英語原文は,昨日の記事「#5444. 古英語の原文を読む --- 597年,イングランドでキリスト教の布教が始まる」 ([2024-03-23-1]) をご覧ください.

明日の生放送に出演予定の小河舜さんには,私の関わっている各種のhel活メディアでお世話になっています.以下に,これまでともに歩んできたhel活の履歴を,メディアごとに時間順にまとめます.

【 khelf(慶應英語史フォーラム) 】

・ 『英語史新聞』第8号(最新号)の第3面「英語史ラウンジ」にて,小河さんが注目の英語史研究者として取り上げられています(今回は Part 1 で,次号で Part 2 が続きます)

【 YouTube 「いのほた言語学チャンネル」 】

・ 「#144. イギリスの地名にヴァイキングの足跡ーゲスト・小河舜さん」

・ 「#146. イングランド人説教師Wulfstanのバイキングたちへの説教は歴史的異言語接触!」

・ 「#148. 天才説教師司教は詩的にヴァイキングに訴えかける!?」

・ 「#150. 宮崎県西米良村が生んだ英語学者(philologist)でピアニスト小河舜さん第4回」

【 Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」とプレミアム限定配信チャンネル「英語史の輪」 (helwa) 】

・ 「#747. 金曜夜のコトバ対談(生放送) --- 「khelf 声の祭典」第1弾」

・ 「【英語史の輪 #5】金曜夜のコトバ対談(生放送)の2次会」

・ 「#759. Wulfstan て誰? --- 小河舜さんとの対談【第1弾】」

・ 「#761. Wulfstan の生きたヴァイキング時代のイングランド --- 小河舜さんとの対談【第2弾】」

・ 「#763. Wulfstan がもたらした超重要単語 "law" --- 小河舜さんとの対談【第3弾】」

・ 「#765. Wulfstan のキャリアとレトリックの変化 --- 小河舜さんとの対談【第4弾】」

・ 「#767. Wulfstan と小河さんのキャリアをご紹介 --- 小河舜さんとの対談【第5弾】」

・ 「#770. 大学での英語史講義を語る --- 小河舜さんとの対談【第6弾】」

・ 「#773. 小河舜さんとの新シリーズの立ち上げなるか!?」

・ 「#783. 古英詩の傑作『ベオウルフ』 (Beowulf) --- 唐澤一友さん,和田忍さん,小河舜さんと飲みながらご紹介」

・ 「#797. 唐澤一友さんに Beowulf のことを何でも質問してみました with 和田忍さん and 小河舜さん」

・ 「#799. 「名前プロジェクト」立ち上げ記念収録 with 小河舜さん,矢冨弘さん,五所万実さん」

・ 「#816. ネット時代の言葉遣い --- CMC (生放送のアーカイヴ)」

・ 「#819. 古英語地名入門 with 小河舜さん」

・ 「#822. ゼロから学ぶはじめての古英語 --- Part 1 with 小河舜さん and まさにゃん」

・ 「#825. ニックネームでブレスト --- khelf メンバー4名との雑談」

・ 「#826. ニックネームを語ろう【名前プロジェクト企画 #1】(生放送)」

・ 「#829. ゼロから学ぶはじめての古英語 --- Part 2 with 小河舜さん and まさにゃん」

・ 「#836. ゼロから学ぶはじめての古英語 --- Part 3 with 小河舜さん and まさにゃん」

・ 「【英語史の輪 #45】リズムかロジックか --- 小河舜さんとの生対談」

・ 「#877. 英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (20) Albanian --- 小河舜さんとの実況中継」

・ 「#880. 古英語の人名と父称 --- 小河舜さんとの対談」

・ 「#926. 名付ける際はここがポイント【名前プロジェクト企画 #2】(12月11日(月)生放送のアーカイヴ)」

・ 「【英語史の輪 #90】ごめんなさいの言語学 --- 五所万実さん,金田拓さん,小河舜さんとの飲み会対談」

・ 「#983. B&Cの第42節「文法性」の対談精読実況生中継 with 金田拓さんと小河舜さん」

・ 「#985. ちょっと遅れて新年会 --- 金田拓さん,五所万実さん,小河舜さんとの景気のよい雑談回」

・ 「#987. 接辞で増やす英語のボキャビル --- 金田拓さん,五所万実さん,小河舜さんとの対談」

・ 「#1010. 英語史クイズ in hel フェス(生放送のアーカイヴ)」

(以下,後記)

・ 「#1030. 「はじめての古英語」生放送 with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む」

・ 「【英語史の輪 #121】「はじめての古英語」第5弾の生放送後のアフタートーク with 小河舜さん&まさにゃん」

・ 「#1054. 年度初めの「英語に関する素朴な疑問 千本ノック」生放送 with 小河舜さん」

・ 「#1055. 「千本ノック with 小河舜さん」のアフタートーク」

・ 「#1057. 「はじめての古英語」生放送 with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む (2)

・ 「#1060. 5人で話す博士論文の世界(生放送):五所万実さん,北澤茉奈さん,尾崎萌子さん,小河舜さん&堀田隆一」

・ 「【英語史の輪 #124】5人で話す博士論文の世界(生放送)続編:五所万実さん,北澤茉奈さん,尾崎萌子さん,小河舜さん&堀田隆一」

・ 「#1069. 千本ノック(生放送) with 小河舜さん --- 陸奥四人旅 その2」

・ 「#1070. 塩竈神社で名前学への意気込みを語る --- 陸奥四人旅 その3」

・ 「【英語史の輪 #128】パワスポ巡りとなりました --- 陸奥四人旅 その4」

・ 「#1071. 「名前と英語史」シンポジウム終了(生放送) --- 陸奥四人旅 その5」

・ 「【英語史の輪 #130】小河舜さんの上智大学での生活について」

・ 「#1075. 「後期古英語期におけるヴァイキングの名称 --- 社会に呼応する名前とその役割」 --- 小河舜さんのシンポ発表ダイジェスト」

(後記,ここまで)

加えて,この hellog でも ogawashun のタグのもとで小河さんを取り上げています.

以上,明日の生放送に備えつつ,小河さんコンテンツで英語史を学んでください!

2024-01-15 Mon

■ #5376. Middle-earth は2重の勘違いを経た「民間語源」(解釈語源) [etymology][folk_etymology][literature][medievalism][rpg][notice][old_norse][mythology][oe]

「#5356. 岡本広毅先生の NewsPicks のトピックス「RPGで知る西洋の歴史」」 ([2023-12-26-1]) で紹介した岡本広毅先生(立命館大学)による「RPGで知る西洋の歴史」では,次々と新しい記事が公開されてきています.昨晩公開された最新回は「RPGは「ロマンティック」?---知られざるロマンス史を紐解く①」です.roman, romance, romantic などの語源が解説されています.

1回前の記事「『ファイナル・ファンタジー』と北欧神話---RPGを彩る伝承の物語」もおもしろいです.

この記事では J. R. R. Tolkien の作品に登場する妖精たちの世界 Middle-earth (中つ国)について,関連する「ミッドガル」とともに言及がなされています.

「ミッドガル」は『FFVII』に登場する科学文明の栄えた都市で,世界のエネルギー市場を支配する「神羅カンパニー」という大企業の本拠地でした.薄暗いネオン街や高層ビル,魔晄炉と呼ばれる発電施設など,近未来風の佇まいからは太古の神話世界とのつながりを想像することは容易ではありません.ただ,「ミッドガル」とは明らかに古い北欧語「ミズガルズ」("Miðgarðr") から取られたもので,これは北欧神話における人間の住まう領域を指します(巨人ユミルのまつ毛で作られた「囲い」).ミッドガルに渦巻く欲望や策略は「人間」の本性の一面と関わりますし,都市の荒廃や破壊,再生といったストーリー展開なども神話と重なり合います.なお,J.R.R.トールキン『ホビット』や『指輪物語』の舞台「ミドル・アース」("Middle-earth"「中つ国」)はミズガルズの現代英語版です.北欧とイングランドの人々の民族的ルーツは共通の祖先(ゲルマン人)へと遡るため,北欧神話は英語話者の故郷の物語でもあるのです.

Middle-earth の由来をさらに詳しく調べてみると,どうやら古ノルド語 miðgarðr とは妙なねじれの関係にあるようです.後者は,古英語期より2回ほど民間語源 (folk_etymology) による変形を受けて,今の形にたどりついているのです.

古英語には「世界」を意味する middangeard という語がありました.現代風に示すと "mid(dle)" + "yard" という語形成で,原義は「中庭」ほどです.これは古ノルド語 miðgarðr の語形成とも一致します.

ところが,すでに古英語期より middangeard の第2要素が geard 「庭」ではなく,音形の似た eard 「故郷,祖国」と取り違えられ,形態上の混乱が起こりました(第1の民間語源).さらに中英語期になると,今度はこの eard がやはりよく似た音形の erthe (> earth) 「地,世界」と取り違えられました(第2の民間語源).ちなみに歴史的に第2要素として用いられてきた上記の3つの語は,互いに語源的には無関係です.

Middle-earth の民間語源による2回のひねりに関しては,Fertig (60) が触れています.

The compound middle earth (re-popularized but by no means invented by Tolkien) can be traced back to early Middle English middelærde and OE middangeard and midanærd. Comparison with related words in other older Germanic languages, such as Old Saxon middilgard, Old High German mittilagart and Old Norse miðgarðr suggests that the second element originally corresponded to the Modern English word yard. We then see two successive folk-etymological identifications of this element, first with the Old English word eard '(native) land, home', then later with earth.

なお,「民間語源」という用語とその呼称をめぐっては「#5180. 「学者語源」と「民間語源」あらため「探究語源」と「解釈語源」 --- プレミアムリスナー限定配信チャンネル「英語史の輪」 (helwa) の最新回より」 ([2023-07-03-1]) を参照していただければ.

・ Fertig, David. Analogy and Morphological Change. Edinburgh: Edinburgh UP, 2013.

2023-12-19 Tue

■ #5349. the green-eyed monster にみられる名詞を形容詞化する接尾辞 -ed (2) [morphology][word_formation][compound][compounding][derivation][suffix][parasynthesis][adjective][participle][oed][germanic][old_saxon][old_norse][latin]

昨日の記事 ([2023-12-18-1]) の続編で,green-eyed のタイプの併置総合 (parasynthesis) による合成語について.今回は OED を参照して問題の接尾辞 -ed そのものに迫る.

OED では動詞の過去分詞の接尾辞としての -ed, suffix1 と,今回のような名詞につく接尾辞としての -ed, suffix2 を別見出しで立てている.後者の語源欄を引用する.

Cognate with Old Saxon -ôdi (not represented elsewhere in Germanic, though Old Norse had adjectives similarly < nouns, with participial form and i-umlaut, as eygðr eyed, hynrdr horned); appended to nouns in order to form adjectives connoting the possession or the presence of the attribute or thing expressed by the noun. The function of the suffix is thus identical with that of the Latin past participial suffix -tus as used in caudātus tailed, aurītus eared, etc.; and it is possible that the Germanic base may originally have been related to that of -ed, suffix1, the suffix of past participles of verbs formed upon nouns.

この記述によると,ゲルマン語派内部でも(狭い分布ではあるが)対応する接尾辞があり,さらに同語派外のラテン語などにも対応する要素があるということになる.共通の祖形はどこまで遡れるのか,あるいは各言語(派)での独立平行発達なのか,あるいは一方から他方への借用が考えられるのかなど,たやすく解決しそうにない問題のようだ.

もう1つ考慮すべき点として,この接尾辞 -ed が単純な名詞に付く場合 (ex. dogged) と複合名詞に付く場合 (ex. green-eyed) とを,語形成の形態論の観点から同じものとみてよいのか,あるいは異なるものと捉えるべきなのか.歴史的にも形態理論的にも,確かに興味深い話題である.

2023-12-03 Sun

■ #5333. 古英語地名要素の混乱 --- -ham, -hamm, -holm; -bearu, -beorg, -burg, -byrig, -borough [old_norse][name_project][etymology][onomastics][toponymy][inflection][oe][polysemy][homonymy][synonym]

古英語の地名は2要素からなるもの (dithematic) が多い.特に第2要素には「村」「町」などの一般名 (generic) が現われることが多い.そもそも固有名は音形が崩れやすく,とりわけ第2要素は語尾に対応するので弱化しやすい.すると,-ham 「村」なのか -hem 「縁」なのか -holm 「河川敷」なのかが形態的に区別しにくくなってくる.-bearu 「木立ち」,-beorg 「塚」,-burg/-byrig/-borough 「市」についても同じことがいえる(スラッシュで区切られた3つの異形態については「#5308. 地名では前置詞付き与格形が残ることがある」 ([2023-11-08-1]) を参照).

古英語地名学をめぐる,この厄介な音形・綴字のマージという問題は,Clark でも紹介されている.上記の2つの例についての解説を引用する.

(2) OE -hām 'village', OE -hamm 'site hemmed in by water or wilderness' and also the latter's Scandinavian synonym -holm all fall together as [m̩]. Not even pre-Conquest spellings always allow of distinguishing -hām from -hamm: if dat. forms in -hamme/-homme survive, they tell in favour of the latter, but often etymology has to depend upon topography . . . . Distinction between -hamm and -holm is complicated by their synonymity, and their likely interchange in the medieval forms of many Danelaw names. . . . PDE spellings are again often unhistorical, as in Kingsholm < OE cyninges hamm 'the king's water-meadow' . . . . Confusion is further confounded by occasional unhistorical spellings of [m̩] < OE or Scand. dat. pl. -um, as in Airyholme and Howsham . . . . (Clark 486--87)

(4) Reflexes of OE -bearu 'grove' and -beorg 'mound' are partly merged not only with each other but also with those of -burg/-byrig, so that PDE forms in -barrow can represent -bearu or -beorg, ones in -bury can represent -bearu or byrig and ones in -borough can represent -beorg or burg . . . . (Clark 487)

・ Clark, Cecily. "Onomastics." The Cambridge History of the English Language. Vol. 1. Ed. Richard M. Hogg. Cambridge: CUP, 1992. 452--89.

2023-12-02 Sat

■ #5332. 豊かな土地は古英語名で貧しい土地は古ノルド語名? [old_norse][name_project][etymology][onomastics][toponymy][oe]

古英語期の後半,8世紀半ば以降,イングランド北東部はヴァイキングに侵攻され奪われた.この地域は,後にデーン人の法律が適用される土地という意味で Danelaw と呼ばれることになる.この地域には,古ノルド語要素を含む地名が数多く残っている.これについては昨日の記事「#5331. 古ノルド語由来の地名に潜む2種類の単数属格形」 ([2023-11-30-1]) でも取り上げ,ほかにも「#818. イングランドに残る古ノルド語地名」 ([2011-07-24-1]) や「#1938. 連結形 -by による地名形成は古ノルド語のものか?」 ([2014-08-17-1]) などで話題にしてきた.

イングランド北東部は,Danelaw となる以前に,古来ケルト人が住んできた土地であり,後にアングロサクソン人も渡来して住み着いた土地である.したがって,すでに多くの土地がケルト語や英語で名付けられていた.ヴァイキングはあくまでその後にやってきたのであり,母語である古ノルド語の要素を利用して新しく地名を与えるという機会はそれほど多くなかったはずだ.それにもかかわらず古ノルド語要素を含む地名が少なからず残っているということは,(1) 既存の地名を古ノルド語要素で置き換えたか,あるいは (2) まだ名付けられていなかった土地に古ノルド語の名前を与えたか,ということになる.

この観点から,Clark (484--85) が興味深い指摘を与えている.Danelaw の地名に関する限り,豊かな土地には古英語名が与えられ,貧しい土地には古ノルド語名が与えられている傾向があるというのだ.

The distribution in England of Scandinavian, Scandinavianised and hybrid place-names coincides almost exactly with the Danelaw as specified in Alfred's treaty with Guthrum . . . . This implies such names to stem mainly from the late ninth-century settlements, rather than from the wider Cnutian hegemony. Throughout the area, however, Scandinavian names co-exist, in varying proportions, with purely English ones. So, in attempts to clarify the picture and its bearing on settlement history, sites to which the various types of name are applied have been graded according to their likely attractiveness to subsistence formers. Those adjudged most promising bear either purely English names or else the sort of hybrid ones in which a Scand. specific, often a personal name, qualifies an OE generic; a finding consonant with the view that often the latter sort of name represents partial Scandinavianisation of a pre-Viking OE one. Sites bearing purely Scand. names, especially ones based on the generic -bý, mostly look less promising; and the villages concerned have often indeed prospered less than ones with names in the two previous categories. The main river-valleys are dominated by OE names, whereas Scand. forms appear mainly along the tributaries. These name-patterns are taken to imply two modes of settlement: one by which pre-existing English villages acquired Viking overlords, whose names some at least of those that had changed hands thenceforth bore; and another by which Viking settlers adopted lands previously uncultivated. As yet, it remains unclear what chronological relationship is to be postulated between the two processes.

一流の土地はフル英語名,二流の土地は英語・古ノルド語のハイブリッド名,三流の土地はフル古ノルド語名.

本当にそれほどきれいに分布しているのかどうかは私には分からないが,おもしろい.

・ Clark, Cecily. "Onomastics." The Cambridge History of the English Language. Vol. 1. Ed. Richard M. Hogg. Cambridge: CUP, 1992. 452--89.

2023-12-01 Fri

■ #5331. 古ノルド語由来の地名に潜む2種類の単数属格形 [old_norse][name_project][etymology][onomastics][toponymy][inflection][genitive][oe]

イングランド地名に古ノルド語に由来する要素が含まれている件については「#818. イングランドに残る古ノルド語地名」 ([2011-07-24-1]) や「#1938. 連結形 -by による地名形成は古ノルド語のものか?」 ([2014-08-17-1]) で取り上げてきた.

地名を構成する要素には人名などの属格形が現われるケースが多い.「○○氏の町」といった名付けが自然だからだ.古ノルド語では名詞の単数属格形には特定の語尾が現われる.o 語幹の男性・中性名詞では -ss が,ā 語幹の女性名詞では -aR が現われるのが原則だ.これらの語尾(が少々変形したもの)が,実際に Danelaw の古英語地名に確認される.

Clark (483) がその例をいくつか挙げているので確認したい.

In the districts most densely settled by Vikings --- mainly, that is, in Lincolnshire and Yorkshire --- survival in some specifics of Scand. gen. sing. inflexions bears witness to prolonged currency of Scandinavian speech in the milieux concerned . . . . Both with personal names and with topographical terms, genitives in -ar occur chiefly in the North-West: e.g. Lancs. Amounderness < Agmundar nes 'A.'s headland' and Litherland < hliðar (hlið 'hill-side') + -land . . . . Non-syllabic Scandinavian-style genitives in [s] are more widespread: e.g. Yorks. Haxby < DB Haxebi 'Hákr's estate' and Lincs. Brauncewell < ME Branzwell 'Brandr's spring'.

接触した言語の屈折語尾が化石的に残存しているのは固有名詞だからこそだろう.一般語ではこのような事例はほとんどみられないと思われる.このような側面が名前学 (onomastics) の魅力である.

・ Clark, Cecily. "Onomastics." The Cambridge History of the English Language. Vol. 1. Ed. Richard M. Hogg. Cambridge: CUP, 1992. 452--89.

2023-11-27 Mon

■ #5327. York でみる地名と民間語源 [name_project][etymology][folk_etymology][onomastics][toponymy][oe][roman_britain][celtic][diphthong][old_norse][sound_change]

「#5203. 地名と民間語源」 ([2023-07-26-1]) でみたように,地名には民間語源 (folk_etymology) が関わりやすい.おそらくこれは,地名を含む固有名には,指示対象こそあれ「意味はない」からだろう(ただし,この論点についてはこちらの記事群を参照).地名の語源的研究にとっては頭の痛い問題となり得る.

Clark (28--29) に,York という地名に関する民間語源説が紹介されている.

. . . 'folk-etymology' --- that is, replacement of alien elements by similar-sounding and more or less apt familiar ones --- can be a trap. The RB [= Romano-British] name for the city now called York was Ebŏrācum/Ebŭrācum, probably, but not certainly, meaning 'yew-grove' . . . . To an early English ear, the spoken Celtic equivalent apparently suggested two terms: OE eofor 'boar' --- apt enough either as symbolic patron for a settlement or as nickname for its founder or overlord --- and the loan-element -wīc [= "harbour"] . . ., hence OE Eoforwīc . . . . (The later shift from Eoforwīc > York involved further cross-cultural influence . . . .) Had no record survived of the RB form, OE Eoforwīc could have been taken as the settlers' own coinage; doubt therefore sometimes hangs over OE place-names for which no corresponding RB forms are known. The widespread, seemingly transparent form Churchill, for instance, applies to some sites never settled and thus unlikely ever to have boasted a church; because some show a tumulus, others an unusual 'tumulus-like' outline, Church- might here, it is suggested, have replaced British *crǖg 'mound' . . . .

もし York の地名についてローマン・ブリテン時代の文献上の証拠がなかったとしたら,それが民間語源である可能性を見抜くこともできなかっただろう.とすると,地名語源研究は文献資料の有無という偶然に揺さぶられるほかない,ということになる.

ちなみに古英語 Eoforwīc から後の York への語形変化については,Clark (483) に追加的な解説があるので,それも引用しておこう.

OE Eoforwīc was reshaped, with a Scand. rising diphthong replacing the OE falling one, assibilation of the final consonant inhibited, and medial [v] elided before the rounded vowel: thus, Iorvik > York . . . .

・ Clark, Cecily. "Onomastics." The Cambridge History of the English Language. Vol. 1. Ed. Richard M. Hogg. Cambridge: CUP, 1992. 452--89.

2023-11-04 Sat

■ #5304. 地名 Grimston は古ノルド語と古英語の混成語ではない!? [language_myth][name_project][onomastics][toponymy][old_norse]

イングランド北部・東部には古ノルド語の要素を含む地名が多い.特に興味深いのは古ノルド語要素と英語要素が混在した "hybrid" な地名である.これについては「#818. イングランドに残る古ノルド語地名」 ([2011-07-24-1]) などで紹介してきた.

その代表例の1つがイングランドに多く見られる Grimston だ.古ノルド語人名に由来する Grim に,属格の s が続き,さらに古英語由来の -ton (town) が付属する形だ.私も典型的な hybrid とみなしてきたが,名前学の知見によると,これはむしろ典型的な誤解なのだという.Clark (468--69) を引用する.

An especially unhappy case of misinterpretation has been that of the widespread place-name form Grimston, long and perhaps irrevocably established as the type of a hybrid in which an OE generic, here -tūn 'estate', is coupled with a Scandinavian specific . . . . Certainly a Scandinavian personal name Grímr existed, and certainly it became current in England . . . . But observation that places so named more often than not occupy unpromising sites suggests that in this particular compound Grim- might better be taken, not as this Scandinavian name, but as the OE Grīm employed as a by-name for Woden and so in Christian parlance for the Devil . . . .

今年の夏から「名前プロジェクト」 (name_project) の一環として名前学 (onomastic) の深みを覗き込んでいるところだが,いろいろな落とし穴が潜んでいそうだ.「定説」に対抗する類似した話題としては「#1938. 連結形 -by による地名形成は古ノルド語のものか?」 ([2014-08-17-1]) も参照.

・ Clark, Cecily. "Onomastics." The Cambridge History of the English Language. Vol. 1. Ed. Richard M. Hogg. Cambridge: CUP, 1992. 452--89.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow