2025-12-31 Wed

■ #6092. 「英語に仮名はないのか?」論争 --- mond での問答にまた注目が集まりました [mond][spelling_pronunciation_gap][spelling][orthography][japanese][hiragana][katakana][romaji][writing][grammatology]

12月28日のお昼に,知識共有プラットフォーム mond に投稿したある回答が,X 上で大きな反響を呼んでいます.一晩でインプレッションが100万を超え,本日の朝までに358万に達しています.日英語の文字遣いの差に関する文字論の話題で,一見すると地味なテーマですが,おおいに盛り上がっています.驚きとともに,この分野への潜在的な関心の高さを改めて実感しています.

話題となっているのは,mond に寄せられた1つの質問です.「日本語では,聞いて音が分かったが漢字の表記が分からない場合,とりあえず仮名で書くという方法をとることができますが,英語では綴りが分からないとそもそも書いて残すことができません.音は分かるが綴りが分からないときは,どう対処しているのですか.」という問いです.

これに対する回答で,私は「アルファベットを仮名のように使えばいい」という視点と,「英語のスペリングは漢字のようなものだ」という論を展開しました.

この回答に対し,主に X のリプライを通じて非常に活発な議論が交わされています.しかし,皆さんの反応を見ていて気づかされたのは,この「問い」自体が非常に広く,多義的であるという点です.質問の文言だけでは,具体的にどの場面を想定しているのかが1点に定まりません.だからこそ,皆さんから「自分ならこう答える」という多様な意見が出されているわけです.

この「英語に仮名はないのか?」論争をめぐり論点がやや錯綜してきたので,ここで交通整理したいと思います.質問の意図をなるべく一意に定めるために,少なくとも以下の6つほどのパラメータを考慮する必要があると現時点では考えています.

1. 誰の対処法を尋ねているのか?

A. 英語母語話者(はどう対処していますか?)

B. 日本語母語話者で英語学習者の皆さん(はどう対処していますか?)

2. その綴字の用途は?

A. 後に他人と共有しない前提でのインフォーマルなメモのために

B. 後に他人と共有する前提でのフォーマルな文書のために

3. どこまで正書法にこだわるか? 規範に従うことが重要か,あるいはとりあえず伝達できれば十分か?

A. 原則としてこだわる(単語テスト,学校のレポート,公式文書など)

B. それほどこだわらない(メモ,親しい仲間内での伝言など)

4. 綴字を知りたい当該の単語の種類は?

A. 一般語や地名

B. 人名

5. 単語の発音から正しい綴字にたどり着く方法は?

6. 単語の意味が分かっている,あるいはある程度推測できるか?

文字とは何か,正しさとは何か.この議論の熱を絶やさず,引き続き議論を深めていければと思います.

関連して,29日の午後に,紛糾する議論を受けて heldio にて特別配信回「【152万インプ超え】mond の「英語に仮名はないのか?」論争を交通整理します」を公開しました.

また,30日のお昼には,続編となる mond への回答も投稿しているので,そちらもご覧ください.

2025-03-06 Thu

■ #5792. 「言語変化の要因とそのメカニズム」 --- 『言語の事典』の1節より [language_change][saussure][synchrony][diachrony][sociolinguistics][acquisition][linguistics][writing][grammatology][medium][spelling_pronunciation_gap][contact][ranuki][causation][how_and_why][multiple_causation]

『言語の事典』を眺めていたところ,言語変化 (language_change) という私の関心分野に関する様々な記事が目に飛び込んできた.言語変化については私も本ブログその他で様々に考えてきたが,研究者が10人いれば10通りの言語変化観がある.今回は『言語の事典』の pp. 560--62 に記載されている,乾秀行氏による「言語変化の要因とそのメカニズム」と題する1節を引用する.

*言語変化の要因とそのメカニズム

ことばは時の流れの中で変化し続けるものであり,仮に共時レベルでその変化に気づいた場合にはたいてい「ことばの乱れ」として捉えられ,非難の対象となる.しかし,たとえば平安時代の文学作品や,英単語の文字と発音のずれなどを見れば,言語変化は誰の目にも明らかである.したがって,まずことばは変化するのがあたりまえであるという出発点に立って言語現象を見ていくことが肝要である.かつてソシュール(Ferdinand de Saussure, 185--1913)が『一般言語学講義 (Cours de linguistique générale)』の中で通時言語学 (diachronic linguistics) と共時言語学 (synchronic linguistics) は別々に研究すべきであると述べたのは,あくまで当時の青年文法学派の徹底した音法則の探求に警鐘を鳴らすためであったと思われるが,どんな言語でもさまざまなレベルで常に変化の進行段階にあるので,共時的研究を行なう場合でも常に通時的な視点を持ち続けることが大切である.

ではなぜことばは変化するのであろうか.内的要因としては子供の言語習得の過程,社会的変異,外的要因としては言語接触が考えられる.子供は大人の教少ない発話を聞きながら短期間のうちに言語の文法体系を獲得するが,大人になってからはそれほど簡単には変化しない.つまり子供の言語習得の過程に言語変化の要因が潜んでいると思われる.また日常の言語現象の中に潜むさまざまな社会的変異や揺れが,次の世代にどのような形で採用されていくのか予断を許さないけれども,たとえば東京語の「ガ行鼻濁音」がいずれは「ガ行音」との合流へと向かい,「見れる」「食べれる」などの「ら抜き言葉」は定着していくのかもしれない.この分野の解明には「言語習得」や「社会言語学」の研究成果が不可欠といえる.一方,言語接触による言語変化は,地理的に隣接する言語間などで発生し,二言語使用あるいは多言語使用におけるコード間の干渉によって誘発される.詳細については後述する.

さて共時レベルで言語変化の過程に気づくこともあるけれども,言語変化は百年,千年単位で見た場合によりいっそうはっきりと認識される.その時代差を観察するためには過去の文献資料が不可欠である.つまりそのような文献資料があって初めて言語変化の要因とそのメカニズムの解明が可能になるといえる.言語の史的研究が印欧語において大きく発展したのも,他の語族に比類ない文献記録が数多く存在したからである.ただし文字言語は音声言語に比べて保守的であるなど,必ずしも当時の日語がそのまま記録されているわけでない点に留意することも必要である.

この短い文章のなかに,言語変化論の最も重要な点が濃密に詰め込まれている.最重要な点のすべてを網羅しているわけではないものの,この密度は驚くべきだ.私が最も価値あると判断する5点を抜き出そう.

(1) 「ことばは変化するのがあたりまえであるという出発点に立って言語現象を見ていくことが肝要である」

(2) 「共時的研究を行なう場合でも常に通時的な視点を持ち続けることが大切である」

(3) 「なぜことばは変化するのであろうか.内的要因としては子供の言語習得の過程,社会的変異,外的要因としては言語接触が考えられる」

(4) 「この分野の解明には「言語習得」や「社会言語学」の研究成果が不可欠といえる

(5) 「文字言語は音声言語に比べて保守的であるなど,必ずしも当時の日語がそのまま記録されているわけでない点に留意することも必要である」

・ 乾 秀行 「言語変化」『言語の事典』 中島 平三(編),朝倉書店,2005年.560--82頁.

2025-02-01 Sat

■ #5759. 辻幸夫先生より教えていただいた日本語の書き言葉に関して考察された論文 [japanese][writing][kanji][hiragana][katakana][grammatology][youtube][inohota][heldio]

昨年12月より,YouTube 「いのほた言語学チャンネル」にて辻幸夫先生(慶應義塾大学名誉教授)をゲストにお招きして,4回にわたる「言語学バル」を配信してきました.

・ 「#292. 実は、認知言語学やってると思ってない! --- 辻幸夫さん(元日本認知言語学会会長)」 (2024/12/11)

・ 「#294. 辻幸夫さん(慶應義塾大学名誉教授)の広く深い知識と関心が生み出したお仕事たち」 (2025/12/18)

・ 「#294. 言語を研究している人口は,言語学より自然言語処理や工学系の方がはるかに多い --- 辻幸夫さん第三回」 (2024/12/25)

・ 「#295. 言語学の隣接領域を突破口に --- ことばの認知科学を牽引 --- 辻幸夫さん(慶應義塾大学名誉教授)」 (2025/1/1)

この収録の際に辻先生より,ご自身の書かれた「漢字仮名交じり表記法の認知科学」というご論考を紹介していただきました.日本語の漢字仮名交じり文の読み書きについて,認知科学の観点から考察された,たいへん示唆的な論文でした.冒頭に近い重要な記述を引用します (102--03) .

これまで日本語の書きことばにまつわる学問的な議論は国語学・日本語学・日本語教育学などの領域で重要な考察が多くなされてきている.同時に,漢字制限や漢字廃止論あるいは日本語の平仮名化というような言語政策的な議論もある.文字の標準化は政治経済や文化社会活動のかなめであるため,いろいろな議論があるのはうなずける.他方で,日本では戦前から漢字仮名の神経心理学的研究が積み重ねられてきており,当該領域では漢字仮名を使用する側から世界を先導してきた歴史がある.また20世紀半ばから活発になった認知科学の発展に伴い,漢字仮名使用について新しい視点から領域横断的な学際研究が行われるようになった.実際,文字の認知科学においては世界の研究者の興味を惹きつけている.そこでは漢字仮名交じりの合理性が明らかにされつつあり,日本語の文字研究は興味深い時代に入ったといえる.言語研究は人間が進化の中でつくりあげた認知機能研究の切り口として意義がある.漢字仮名が併存する現代日本語はその意味で非常に価値のあるサンプルだ.それぞれの言語には,その言語文化が積み重ねてきた文化・歴史の独自性とは切っても切れない価値があるが,それにとどまらず言語は人間という生物種の知的機能を解き明かす重要な端緒となる.本論ではこれまでの興味深い研究を瞥見し,文字および日本語の漢字仮名交じり表記法についての新たな視点や学際的観点からの意義について述べたい.

この力強い書き出しから,論文の終わりまで一気に読み込んでしまいました.まさに我が意を得たり.関連して,ぜひ heldio より「#745. 日本人よ,文字論に目覚めよ」 (2023/06/15) もお聴きいただければ.

・ 辻 幸夫 「漢字仮名交じり表記法の認知科学」『ことばと文字』第14号,日本のローマ字社,2021年4月.102--13頁.

2024-03-14 Thu

■ #5435. 仮名の濁点と英語摩擦音3対の関係 [syllable][phonology][grammatology][hiragana][japanese][writing][diacritical_mark][phonetics][consonant][fricative][th][mond][helwa]

現代日本語の慣習によれば,平仮名の「か」に対して「が」,「さ」にたいして「ざ」,「た」に対して「だ」のように濁音には濁点が付される.阻害音について,清音に対して濁音ヴァージョンを明示するための発音区別符(号) (diacritical_mark) だ.ハ行子音を例外として,原則として無声音に対して有声音を明示するための記号といえる.濁点のこの使用方針はほぼ一貫しており,体系的である.

一方,英語の摩擦音3対 [f]/[v], [s]/[z], [θ]/[ð] については,正書法上どのような書き分けがなされているだろうか.この問題については,1ヶ月ほど前に Mond に寄せられた目の覚めるような質問を受け,それへの回答のなかで部分的に議論した.

・ boss ってなんで s がふたつなの?と8歳娘に質問されました.なんでですか?

[f] と [v] については,それぞれ <f> と <v> で綴られるのが大原則であり,ほぼ一貫している.of [əv] のような語はあるが,きわめて例外的だ.

[s] と [z] の書き分けに関しては,上記の回答でも,かなり厄介な問題であることを指摘した.<s>, <ss>, <se>, <ce>; <z>, <zz>, <ze> などの綴字が複雑に絡み合ってくるのだ.なるべく書き分けたいという風味はあるが,そこに一貫性があるとは言いがたい.

[θ] と [ð] に至っては,いずれも <th> という1種類の綴字で書き表わされ,書き分ける術はない.歴史的にいえば,書き分けようという意図も努力も感じられなかったとすらいえる.

以上より序列をつければ,

・ 仮名の濁点を利用した書き分けは「トップ合格」

・ [f]/[v] の書き分けは「合格」

・ [s]/[z] の書き分けは「ギリギリ及第」

・ [θ]/[ð] の書き分けは「落第」

となる.この序列づけのインスピレーションを与えてくれたのは Daniels (64) の次の1文である,

Phonemic split sometimes brings new letters or spellings (e.g. Middle English <v> alongside <f> when French loans caused voicing to become significant; cf. also <vision> vs <mission>), sometimes not---English used <ð> and <þ> indifferently, even in a single manuscript, for both the voiced and voiceless interdentals, a situation persisting with Modern English <th> due to low functional load. Japanese, on the other hand, uses diacritics on certain kana for the same purpose.

なお,今回の話題については,先行して Voicy のプレミアムリスナー限定配信チャンネル「英語史の輪」 (helwa) の配信回「【英語史の輪 #95】boss ってなんで s が2つなの?」(2月17日配信)で取り上げている.

・ Daniels, Peter T. "The History of Writing as a History of Linguistics." Chapter 2 of The Oxford Handbook of the History of Linguistics. Ed. Keith Allan. Oxford: OUP, 2013. 53--69.

2024-03-02 Sat

■ #5423. 文字によって表わされる言語学的情報はさまざまである [writing][linguistics][grammatology][orthography][spelling_reform]

表音文字は音声を表わす.表意文字は意味を表わす.表語文字は語を表わす.定義そのものを述べているだけで,当たり前のように思われるかもしれない.しかし,実際にはそれぞれの文字種は,機能的に互いに乗り入れることも多く,さまざまな言語学的情報を伝えている.

音声学の観点から文字をみると,文字は発話の流れ,音声,異音を表わすことができる.音韻論的には,文字は音節,モーラ,子音や母音の分節音,そして超分節音を表わせる.形態論的には,文字は語,屈折,派生,形態音韻論的単位に対応し得る.統語論的には,文字は構成素構造や談話構造を伝える.語用論的には,文字は強調やポライトネスを表わすこともあり得る.文字が背負い得る言語学的情報は,ほかにも考えられるだろう.

Daniels (69) は,「言語学史としての文字史」と題する論考の結論で,今後の文字論においては,文字が表わし得る言語学的情報の種類に注目することが必要であると説く.

What emerges from this survey is the unsurprising conclusion that aspects of linguistic structure that are most salient to the language user---the most accessible to conscious control: words, syllables, discourse, emphasis---are the most likely to be taken into account in their orthographies. Other features have emerged more or less incidentally over the centuries, and have either been incorporated into common usage or have dropped out of fashion. Needed is investigation of the origin and persistence of all these features in all the world's orthographies (vs the prevailing concentration on the evolution of the shapes of characters and beyond the recent attention to the acquisition of orthographies). It may show that imposition of script reform outside the context of adoption or adaptation of a script to a new language is an otiose and even futile exercise. The twin examples of Sassanian conservatism and Turkish innovation reveal that only in extraordinary circumstances can either of these extremes succeed. In every case, a writing system must be understood through the pens of those who write it.

これからの文字論のあり方に示唆を与えてくれる重要な洞察だ.

・ Daniels, Peter T. "The History of Writing as a History of Linguistics." Chapter 2 of The Oxford Handbook of the History of Linguistics. Ed. Keith Allan. Oxford: OUP, 2013. 53--69.

2024-02-25 Sun

■ #5417. 表記体系は母語話者による言語学的分析の結果である [history_of_linguistics][writing][linguistics][grammatology][medium]

ある言語を書き取る文字やその書き言葉の体系は,それ自体がその言語の話し言葉を対象とした言語学の1つの形である.言語を意識的に分析することなしに,人は文字や表記体系を考案することはできないからだ.そして,それを読み書きする能力を後から身につけた人もまた,間接的に考案者の言語分析を追体験することになるからだ.

Daniels (54) は「言語学史としての書き言葉の歴史」のなかで,次のように述べている.

Ordinarily, speakers have no insight into the nature of their language or what they are doing when they are speaking. But when a language is written, it is consciously written, and every writing system embodies an analysis of its languages. And that analysis is known not only to the deviser of the writing system (however great an accomplishment the act of devising a writing system may be), but also---consciously---to everyone who learns to write, and even read, that writing system. Ergo, every writing system informs us of 'native speaker analysis' of every written language, and such analyses have touched on virtually every level of analysis known to modern linguistics.

書き言葉の発明は,それ自身が話し言葉の言語学的分析の証拠とみなすことができる.したがって,言語学史書の最初に置かれるべき話題である.なるほど,その通り.

・ Daniels, Peter T. "The History of Writing as a History of Linguistics." Chapter 2 of The Oxford Handbook of the History of Linguistics. Ed. Keith Allan. Oxford: OUP, 2013. 53--69.

2023-07-30 Sun

■ #5207. 朝カルのシリーズ講座「文字と綴字の英語史」の第2回「古英語の綴字 --- ローマ字の手なずけ」を終えました [asacul][writing][grammatology][alphabet][notice][spelling][oe][literature][beowulf][runic][christianity][latin][alliteration][distinctiones][punctuation][standardisation][voicy][heldio]

先日「#5194. 7月29日(土),朝カルのシリーズ講座「文字と綴字の英語史」の第2回「古英語の綴字 --- ローマ字の手なずけ」」 ([2023-07-17-1]) でご案内した通り,昨日,朝日カルチャーセンター新宿教室にてシリーズ講座「文字と綴字の英語史」の第2回となる「古英語の綴字 --- ローマ字の手なずけ」を開講しました.多くの方々に対面あるいはオンラインで参加いただきまして感謝申し上げます.ありがとうございました.

古英語期中に,いかにして英語話者たちがゲルマン民族に伝わっていたルーン文字を捨て,ローマ字を受容したのか.そして,いかにしてローマ字で英語を表記する方法について時間をかけて模索していったのかを議論しました.ローマ字導入の前史,ローマ字の手なずけ,ラテン借用語の綴字,後期古英語期の綴字の標準化 (standardisation) ,古英詩 Beowulf にみられる文字と綴字について,3時間お話ししました.

昨日の回をもって全4回シリーズの前半2回が終了したことになります.次回の第3回は少し先のことになりますが,10月7日(土)の 15:00~18:45 に「中英語の綴字 --- 標準なき繁栄」として開講する予定です.中英語期には,古英語期中に発達してきた綴字習慣が,1066年のノルマン征服によって崩壊するするという劇的な変化が生じました.この大打撃により,その後の英語の綴字はカオス化の道をたどることになります.

講座「文字と綴字の英語史」はシリーズとはいえ,各回は関連しつつも独立した内容となっています.次回以降の回も引き続きよろしくお願いいたします.日時の都合が付かない場合でも,参加申込いただけますと後日アーカイブ動画(1週間限定配信)にアクセスできるようになりますので,そちらの利用もご検討ください.

本シリーズと関連して,以下の hellog 記事をお読みください.

・ hellog 「#5088. 朝カル講座の新シリーズ「文字と綴字の英語史」が4月29日より始まります」 ([2023-04-02-1])

・ hellog 「#5194. 7月29日(土),朝カルのシリーズ講座「文字と綴字の英語史」の第2回「古英語の綴字 --- ローマ字の手なずけ」」 ([2023-07-17-1])

同様に,シリーズと関連づけた Voicy heldio 配信回もお聴きいただければと.

・ heldio 「#668. 朝カル講座の新シリーズ「文字と綴字の英語史」が4月29日より始まります」(2023年3月30日)

・ heldio 「#778. 古英語の文字 --- 7月29日(土)の朝カルのシリーズ講座第2回に向けて」(2023年7月18日)

2023-06-16 Fri

■ #5163. 綴字体系とは何か? [laeme][spelling][grammatology][orthography][eme]

初期中英語期の方言地図 LAEME を編纂した Lass and Laing が,LAEME の前書きとした書いた長いイントロは,今のところ初期中英語の最良の導入的解説といってよい.執筆者の一人 Roger Lass は理論家として知られる学界の重鎮であり,このイントロにおいても,方言地図やコーパス編纂の方法論の理想と現実から,先発の後期中英語期の方言地図 LALME の学史的意義まで縦横無尽に論じており,面目躍如たるものがある.

"Interpreting Middle English" と題する第2章では,初期中英語期の綴字が詳細に論じられている.この章は,初期中英語期のみならず一般に英語の綴字の理論的解説となっており,この方面に関心のある向きには必読である.もっといえば,綴字とは何か,という本質的な問題を真正面から扱っているのである.Lass and Laing (3--4) の1節を引用する.

A spelling system is a mapping of some chosen set (or sets) of linguistic units into a set of visual signs.5 The standard inventory of linguistic units is the word, the morphophonemic representation, the syllable6 and the 'phoneme'. In relatively rare cases allophones of certain phonemes may be represented (e.g. the velar nasal in the elder Futhark, Gothic and Greek).

5 Just what kind of units is a complex matter. In the earlier part of this exposition we will be considering phonemes, allophones and other traditional kinds; later on we will adopt a more medieval and less anachronistic perspective. The mapping need not be one-to-one and in no case does it have to involve one level of unit only.

6 We will be concerned here only with segmental styles of representation, as syllabaries are not part of the Germanic tradition. Even the oldest Germanic writing, the runic inscriptions in the Elder Futhark, are in principle alphabetical, if often 'defectively' so.

綴字体系 ("spelling system") とは何か.上記の部分を一読するだけで,予想される以上に複雑な代物であることが伝わるだろう.高度に言語学的な分析を要する,1つの重要な領域である.

・ Lass, Roger and Margaret Laing. "Interpreting Middle English." Chapter 2 of "A Linguistic Atlas of Early Middle English: Introduction." Available online at http://www.lel.ed.ac.uk/ihd/laeme2/laeme_intro_ch2.html .

2023-05-03 Wed

■ #5119. 朝カル講座の新シリーズ「文字と綴字の英語史」の第1回を終えました [asacul][writing][grammatology][alphabet][notice]

去る4月29日(土),朝日カルチャーセンター新宿教室にて新シリーズ講座「文字と綴字の英語史」がオープンしました.向こう1年ほどかけて春夏秋冬の全4回,英語の文字と綴字の歴史についてお話ししていきます.

初回は「文字の起源と発達 --- アルファベットの拡がり」と題して,文字の起源と発達,とりわけアルファベットの世界的拡がりを概観しました.2回目以降,英語の綴字の話題を本格的に導入していくことになりますが,初回はその下準備として,そもそも文字とは何かを問い,文字の役割・種類・歴史について議論しました.

当日は,新宿教室での対面およびオンラインにて多くの方に参加していただきました.ありがとうございます.講座中にご質問を寄せていただいたのみならず,講座後も居残りで文字の話題で盛り上がりました.次回以降もよろしくお願いいたします.

今後開講する各回は互いに関連しつつも独立していますので,ご関心のある回のみの参加でも問題ありません.日時の都合が付かない場合でも,申し込みいただけますと後日アーカイブ動画(1週間限定配信)にアクセスできるようになりますので,そちらの利用もご検討ください.

シリーズ全体の概要を以下に示します.

アルファベットは現代世界で最も広く用いられている文字体系であり,英語もそれを受け入れてきました.しかし,そのような英語もアルファベットとは歴史の過程で出会ったものにすぎず,綴字として手なずけていくのに千年以上の年月を要しました.本講座では,英語が文字や綴字と格闘してきた歴史をたどります.

全4回のタイトルは以下の通りです.

・ 第1回 文字の起源と発達 --- アルファベットの拡がり(春・4月29日に開講済み)

・ 第2回 古英語の綴字 --- ローマ字の手なずけ(夏・7月29日に開講予定)

・ 第3回 中英語の綴字 --- 標準なき繁栄(秋・未定)

・ 第4回 近代英語の綴字 --- 標準化を目指して(冬・未定)

シリーズ紹介として,Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にて「#668. 朝カル講座の新シリーズ「文字と綴字の英語史」が4月29日より始まります」も配信していますので,ぜひお聴きください.

2023-04-29 Sat

■ #5115. アルファベットの起源と発達についての2つのコンテンツ [voicy][heldio][start_up_hel_2023][hel_contents_50_2023][alphabet][grammatology][etruscan][greek][latin][history][khelf]

4月も終わりに近づき,GW が始まりました.この新年度,khelf(慶應英語史フォーラム)では「英語史スタートアップ」企画 (cat:start_up_hel_2023) の一環として「英語史コンテンツ50」を開催中です.コツコツとコンテンツが積み上がり,すでに14本が公開されています.連休中は休止しますが,これからもまだまだ続きます.

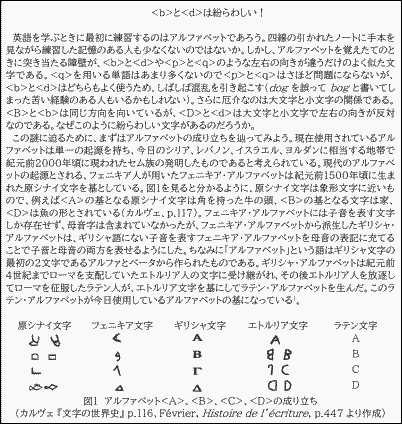

今日はこれまでのストックのなかから,アルファベットの歴史に関する大学院生のコンテンツを紹介しましょう.4月19日に公開された「#6. <b> と <d> は紛らわしい!」です.タイトルからは想像できないかもしれませんが,コンテンツの前半はアルファベットの起源と発達,とりわけローマ字の歴史に焦点が当てられています.

このたび,同コンテンツを作成者との対談という形でラジオ化しました.Voicy [「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」より「#698. 先生,アルファベットの歴史を教えてください! --- 寺澤志帆さんとの対談」として配信していますので,そちらを合わせてお聴きください.

本ブログよりアルファベットの歴史に関する記事としては以下を参照ください.

・ 「#423. アルファベットの歴史」 ([2010-06-24-1])

・ 「#490. アルファベットの起源は North Semitic よりも前に遡る?」 ([2010-08-30-1])

・ 「#2888. 文字史におけるフェニキア文字の重要性」 ([2017-03-24-1])

・ 「#1849. アルファベットの系統図」 ([2014-05-20-1])

2023-02-05 Sun

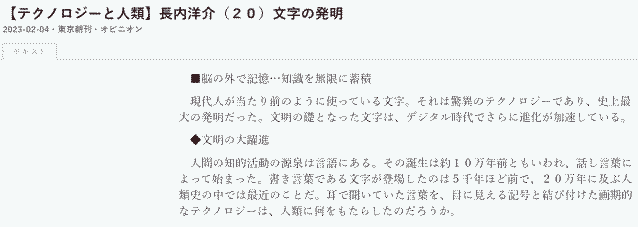

■ #5032. 取材記事のご案内 産経新聞の連載「テクノロジーと人類」の最新回「文字の発明」 [notice][speech][writing][medium][alphabet][kanji][grammatology]

昨日2月4日の産経新聞の朝刊に,連載「テクノロジーと人類」の最新回となる記事「文字の発明」が掲載されました.先日,産経新聞の科学部編集委員会の記者(長内洋介さん)より文字の歴史について取材を受けまして,今回それが記事となりました.他の専門家の方にも取材した上で,文字の特性を浮き彫りにした記事を書かれています.ウェブでは後日公開ということです.機会を見つけてお読みいただければと. *

先日,私の研究室で取材を受けまして2時間近く,楽しくお話ししました.連載「テクノロジーと人類」を20回にわたり続けてきた記者さんをして「やはり文字が人類の最大の発明」と言わせしめたことは功績でした.私もそう考えていますので (^^;; 取材ではたいへんお世話になりました!

先日「#5022. hellog より文字(論)に関する記事を厳選」 ([2023-01-26-1]) と題してリンクを整理しましたが,今回の取材との関連でまとめたものです.改めて産経新聞の「文字の発明」記事とともに,そちらもご覧いただければと存じます.

ウェブ時代の21世紀も,文字は間違いなく人類の最強ツールであり続けます!

2023-01-26 Thu

■ #5022. hellog より文字(論)に関する記事を厳選 [link][grammatology][speech][writing][medium][alphabet][alphabet][punctuation][kanji]

本ブログでは広く文字論 (grammatology) に関する話題を多く取り上げてきた.標題に掲げているタグなどを辿っていくと多くの記事にアクセスできるが,それでも数が多くて選びにくいと思われるので,ここに記事タイプごとにお勧め記事を厳選し,リンクを整理しておきたい.「文字」に関心のある方にとって,参考になると思います.

[ 話し言葉と書き言葉,文字の性質 ]

・ 「#230. 話しことばと書きことばの対立は絶対的か?」 ([2009-12-13-1])

・ 「#748. 話し言葉と書き言葉」 ([2011-05-15-1])

・ 「#849. 話し言葉と書き言葉 (2)」 ([2011-08-24-1])

・ 「#1001. 話しことばと書きことば (3)」 ([2012-01-23-1])

・ 「#1664. CMC (computer-mediated communication)」 ([2013-11-16-1])

・ 「#1665. 話しことばと書きことば (4)」 ([2013-11-17-1])

・ 「#1829. 書き言葉テクストの3つの機能」 ([2014-04-30-1])

・ 「#2301. 話し言葉と書き言葉をつなぐスペクトル」 ([2015-08-15-1])

・ 「#2417. 文字の保守性と秘匿性」 ([2015-12-09-1])

・ 「#2701. 暗号としての文字」 ([2016-09-18-1])

・ 「#3274. 話し言葉と書き言葉 (5)」 ([2018-04-14-1])

・ 「#3886. 話しことばと書きことば (6)」 ([2019-12-17-1])

[ 文字の種類・歴史 ]

・ 「#422. 文字の種類」 ([2010-06-23-1])

・ 「#1822. 文字の系統」 ([2014-04-23-1])

・ 「#1834. 文字史年表」 ([2014-05-05-1])

・ 「#1849. アルファベットの系統図」 ([2014-05-20-1])

・ 「#1853. 文字の系統 (2)」 ([2014-05-24-1])

・ 「#2389. 文字体系の起源と発達 (1)」 ([2015-11-11-1])

・ 「#2390. 文字体系の起源と発達 (2)」 ([2015-11-12-1])

・ 「#2398. 文字の系統 (3)」 ([2015-11-20-1])

・ 「#2399. 象形文字の年表」 ([2015-11-21-1])

・ 「#2414. 文字史年表(ロビンソン版)」 ([2015-12-06-1])

・ 「#2416. 文字の系統 (4)」 ([2015-12-08-1])

・ 「#3443. 表音文字と表意文字」 ([2018-09-30-1])

[ アルファベットの歴史・特徴 ]

・ 「#423. アルファベットの歴史」 ([2010-06-24-1])

・ 「#490. アルファベットの起源は North Semitic よりも前に遡る?」 ([2010-08-30-1])

・ 「#1861. 英語アルファベットの単純さ」 ([2014-06-01-1])

・ 「#2105. 英語アルファベットの配列」 ([2015-01-31-1])

・ 「#2888. 文字史におけるフェニキア文字の重要性」 ([2017-03-24-1])

[ 文字の伝播と文字帝国主義 ]

・ 「#1838. 文字帝国主義」 ([2014-05-09-1])

・ 「#2429. アルファベットの卓越性という言説」 ([2015-12-21-1])

・ 「#850. 書き言葉の発生と論理的思考の関係」 ([2011-08-25-1])

・ 「#2577. 文字体系の盛衰に関わる社会的要因」 ([2016-05-17-1])

・ 「#3486. 固有の文字を発明しなかったとしても……」 ([2018-11-12-1])

・ 「#3700. 「アルファベットと鉄による文明の大衆化」論」 ([2019-06-14-1])

・ 「#3768. 「漢字は多様な音をみえなくさせる,『抑制』の手段」」 ([2019-08-21-1])

・ 「#3837. 鈴木董(著)『文字と組織の世界史』 --- 5つの文字世界の発展から描く新しい世界史」 ([2019-10-29-1])

[ 絵文字と句読法 ]

・ 「#808. smileys or emoticons」 ([2011-07-14-1])

・ 「#2244. ピクトグラムの可能性」 ([2015-06-19-1])

・ 「#2400. ピクトグラムの可能性 (2)」 ([2015-11-22-1])

・ 「#574. punctuation の4つの機能」 ([2010-11-22-1])

・ 「#575. 現代的な punctuation の歴史は500年ほど」 ([2010-11-23-1])

・ 「#3045. punctuation の機能の多様性」 ([2017-08-28-1])

2021-12-22 Wed

■ #4622. 書き言葉における語境界の表わし方 [writing][distinctiones][word][syntax][grammatology][alphabet][kanji][hiragana][katakana][punctuation]

単語を分かち書き (distinctiones) するか続け書き (scriptura continua) するかは,文字文化ごとに異なっているし,同じ文字文化でも時代や用途によって変わることがあった.英語では分かち書きするのが当然と思われているが,古英語や中英語では単語間にスペースがほとんど見られない文章がザラにあった(cf 「#3798. 古英語の緩い分かち書き」 ([2019-09-20-1])).逆に日本語では続け書きするのが当然と思われているが,幼児や初級学習者用に書かれた平仮名のみの文章では,読みやすくするために意図的に分かち書きされることもある(cf. 「#1112. 分かち書き (1)」 ([2012-05-13-1])).

一般的にいえば,漢字のような表語文字や仮名のような音節(モーラ)文字は続け書きされることが多いのに対し,単音文字(アルファベット)は分かち書きされることが多い.しかし,これはあくまで類型論上の傾向にすぎない.書き言葉において大事なことは,何らかの方法で語と語の境界が示されることである.単語間にスペースをおくというやり方は,それを実現する数々の方法の1つにすぎない.

語境界を明示するためであれば,何もスペースにこだわる必要はない.世界の文字文化を見渡すと,例えば北セム諸語の碑文においては中点や縦線などで語を区切るという方法が実践されていたし,エジプト象形文字で人名を枠で囲むカルトゥーシュ (cartouche) のような方法もあった(中点については「#3044. 古英語の中点による分かち書き」 ([2017-08-27-1]) も参照).

また,語末が常に(あるいはしばしば)特定の文字や字形で終わるという規則があれば,その文字や字形が語境界を示すことになり,分かち書きなどの他の方法は特に必要とならない.実際,ギリシア語では語末に少数の特定の文字しか現われないため,分かち書きは必須ではなかった.ヘブライ語やアラビア語などでは,同一文字素であっても語末に用いられるか,それ以外に用いられるかにより異なる字形をもつ文字体系もある.

日本語の漢字かな交じり文では,漢字で書かれることの多い自立語と平仮名で書かれることの多い付属語が交互に繰り返されるという特徴をもつ.そのために典型的には平仮名から漢字に切り替わるところが語境界と一致する.部分的にではあれ,語境界の見分け方が確かにあるということだ.

最後に「#1114. 草仮名の連綿と墨継ぎ」 ([2012-05-15-1]) で見たように,書き手が特定の言語単位(例えば語)を書き終えたところでいったん筆を上げるなどの慣習を発達させることがある.すると,その途切れの跡がそのまま語境界を示すことにもなる.

このように古今東西の文字文化を眺めてみると,語境界を表わす方法は多種多様である.英語で見慣れている分かち書きが唯一絶対の方法ではないことを銘記しておきたい.そもそも英語や西洋言語の書記における分かち書きの習慣自体が,歴史的には後の発展なのだから(cf . 「#1903. 分かち書きの歴史」 ([2014-07-13-1])).

・ Daniels, Peter T. "The History of Writing as a History of Linguistics." Chapter 2 of The Oxford Handbook of the History of Linguistics. Ed. Keith Allan. Oxford: OUP, 2013. 53--69.

2021-12-21 Tue

■ #4621. モーラ --- 日本語からの一般音韻論への貢献 [syllable][phonology][grammatology][syllabary][hiragana][katakana][japanese][writing][terminology][mora]

文字論研究史を概説している Daniels (63) に,日本語の仮名(平仮名と片仮名)がモーラに基づく文字であることが言及されている.この事実そのものは日本語学では当然視されており目新しいことでも何でもないが,音節 (syllable) ではなくモーラ (mora) という音韻論的単位が言語学に持ち込まれた契機が,ほかならぬ日本語研究にあったということを初めて知った.日本語の仮名表記や音韻論を理解・説明するのにモーラという概念は是非とも必要だが,否,まさにそのために導入された概念だったのだ.

The term 'mora' was introduced into modern linguistics by McCawley (1968) to render a term (equivalent to 'letter') for the characters in the two Japanese 'syllabaries' ('kana'), hiragana and katakana, which denote not merely the (C)V syllables of the language but also a syllable-closing nasal or length.

モーラと音節が異なる単位であることは,以下の例からも分かる.要するに,長音,促音,撥音のような特殊音素は,独立した音節にはならないが独立したモーラにはなる.

・ 「ながさき」 (Nagasaki) は4モーラで4音節

・ 「おおさか」 (Ōsaka) は4モーラで3音節

・ 「ロケット」 (roketto) は4モーラで3音節

・ 「しんぶん」 (shimbun) は4モーラで2音節

音節とは異なるが,日本語母語話者にとっては明らかに独立した部品とみなされているもう1つの音韻論的単位,それが日本語のモーラである.仮名の各文字には,およそきれいに1つのモーラが対応している.

・ Daniels, Peter T. "The History of Writing as a History of Linguistics." Chapter 2 of The Oxford Handbook of the History of Linguistics. Ed. Keith Allan. Oxford: OUP, 2013. 53--69.

・ McCawley, James D. The Phonological Component of a Grammar of Japanese. The Hague: Mouton, 1968.

2021-12-18 Sat

■ #4618. 際立ちのためのイタリック体の起源と発達 [writing][printing][alphabet][grammatology][pragmatics][punctuation][bible][pragmatics]

ローマン・アルファベットを用いる言語では,引用箇所や強調部分など,ある部分を特別に際立たせるためにしばしばイタリック体 (italics) が用いられる.通常のローマン体で書かれた文字列のなかで細身のイタリック体はよく目立つからである.書体の語用論的使用法といってよいだろう(cf. 「#574. punctuation の4つの機能」 ([2010-11-22-1])).

イタリック体は,1501年に当時の写本書体に基づく新書体としてベネチアで現われた.紙が高価だった当時,細身で経済的な書体として生み出されたのである.しかし,イタリック体は当初から際立ちを与えるために用いられたわけではない.際立ちのために使用は,16世紀後半のフランスでの新機軸という.それがイングランドにも伝わり,1611年の欽定訳聖書 (Authorised Version) において挿入文の書体として用いられるに及び,広く受け入れられるに至った.後期近代にはイタリック体の使いすぎに不満を漏らす者も現われたようで,それほどまでに使用が一般化していたということになる.

上記は Daniels (68--69) を読んで初めて知ったことである.欽定訳聖書が英語書記におけるイタリック体使用の慣習確立に一役買っていたいう事実には,特に驚かされた.同聖書の英語史上の意義の大きさを改めて確認した次第である.

・ Daniels, Peter T. "The History of Writing as a History of Linguistics." Chapter 2 of The Oxford Handbook of the History of Linguistics. Ed. Keith Allan. Oxford: OUP, 2013. 53--69.

2021-04-18 Sun

■ #4374. No. 1 を "number one" と読むのは英語における「訓読み」の例である [abbreviation][latin][spelling][japanese][kanji][sobokunagimon][grammatology][khelf_hel_intro_2021]

英語の話題を扱うのに,日本語的な「訓読み」(や「音読み」)という用語を持ち出すのは奇異な印象を与えるかもしれないが,実は英語にも音訓の区別がある.そのように理解されていないだけで,現象としては普通に存在するのだ.表記のように No. 1 という表記を,英語で "number one" と読み下すのは,れっきとした訓読みの例である.

議論を進める前に,そもそもなぜ "number one" が No. 1 と表記されるのだろうか.多くの人が不思議に思う,この素朴な疑問については,「英語史導入企画2021」の昨日のコンテンツ「Number の略語が nu.ではなく, no.である理由」に詳しいので,ぜひ訪問を.本ブログでも「#750. number の省略表記がなぜ no. になるか」 ([2011-05-17-1]) や「#4185. なぜ number の省略表記は no. となるのですか? --- hellog ラジオ版」 ([2020-10-11-1]) で取り上げてきたので,こちらも確認していただきたい.

さて,上記のコンテンツより,No. 1 という表記がラテン語の奪格形 numerō の省略表記に由来することが確認できたことと思う.英語にとって外国語であるラテン語の慣習的な表記が英語に持ち越されたという意味で,No. 1 は見映えとしては完全によそ者である.しかし,その意味を取って自言語である英語に引きつけ,"number one" と読み下しているのだから,この読みは「訓読み」ということになる.

これは「昨日」「今日」「明日」という漢語(外国語である中国語の複合語)をそのまま日本語表記にも用いながらも,それぞれ「きのう」「きょう」「あした」と日本語に引きつけて読み下すのと同じである.日本語ではこれらの表記に対してフォーマルな使用域で「さくじつ」「こんにち」「みょうにち」という音読みも行なわれるが,英語では No. 1 をラテン語ばりに "numero unus" などと「音読み」することは決してない.この点においては英日語の比較が成り立たないことは認めておこう.

しかし,原理的には No. 1 を "number one" と読むのは,「明日」を「あした」と読むのと同じことであり,要するに「訓読み」なのである.この事実を文字論の観点からみれば,No. も 1 も,ここでは表音文字ではなく表語文字として,つまり漢字のようなものとして機能している,と言えばよいだろうか.漢字の音訓に慣れた日本語使用者にとって,No. 1 問題はまったく驚くべき問題ではないのである.

関連して「#1042. 英語における音読みと訓読み」 ([2012-03-04-1]) も参照.

2021-04-12 Mon

■ #4368. 年度初めに「英語の先生がこれだけ知っておくと安心というアルファベット関連の話し」の記事セット(2021年度版) [hellog_entry_set][alphabet][hel_education][writing][orthography][grammatology][romaji][spelling][elt]

年度初めのこの時期,児童・生徒たちにローマ字なり英語アルファベットなりの読み書きを教え始める学校の先生も多いと思います.平仮名や片仮名と同じで,何度も読んで書いて練習し慣れていくというスタイルが普通かと思います.

学習者にとってはこのように基礎的な作業となるわけですが,教える先生の側にあっては,是非ともアルファベットの成立や発展などの背景的な知識を持っておくことをお薦めします.学習者からの鋭い質問にも答えられるようになりますし,実際にそのような知識を学習者に教える機会はないとしても,アルファベット1文字1文字に歴史的な深みがあることを知っておくことは大事だと思うからです.そこで,本ブログより関係する記事を集め,以下の記事セットとして整理してみました.

・ 「英語の先生がこれだけ知っておくと安心というアルファベット関連の話し」の記事セット(2021年度版)

同趣旨で,およそ1年前,2020年度の開始期に合わせて「#4038. 年度初めに「英語の先生がこれだけ知っておくと安心というアルファベット関連の話し」の記事セット」 ([2020-05-17-1]) を公開していました.今回のものは,その改訂版ということになります.昨年度中は「hellog ラジオ版」と称して音声コンテンツを多く作ってきたので,今回の改訂版には,アルファベットに関する音声ファイルへのリンクなども加えてあります.

もちろんアルファベットに関する背景知識は,英語の先生に限らず,一般の英語学習者にも持っていてもらいたい知識です.そして,目下「英語史導入企画2021」のキャンペーン中でもありますし,英語史に関心のあるすべての人々に持っていてもらいたい知識でもあります.

2021-01-03 Sun

■ #4269. なぜ digital transformation を略すと DX となるのですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][abbreviation][grammatology][prefix][word_game][x][information_theory][preposition][latin]

本年も引き続き,大学や企業など多くの組織で多かれ少なかれ「オンライン」が推奨されることになるかと思います.コロナ禍に1年ほど先立つ2018年12月に,すでに経済産業省が「デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン(DX推進ガイドライン)」 (PDF) を発表しており,この DX 路線が昨今の状況によりますます押し進められていくものと予想されます.

ですが,digital transformation の略が,なぜ *DT ではなく DX なのか,疑問に思いませんか? DX のほうが明らかに近未来的で格好よい見映えですが,この X はいったいどこから来ているのでしょうか.

実は,これは一種の言葉遊びであり文字遊びなのです.音声解説をお聴きください

trans- というのはラテン語の接頭辞で,英語における through や across に相当します.across に翻訳できるというところがポイントです.trans- → across → cross → 十字架 → X という,語源と字形に引っかけた一種の言葉遊びにより,接頭辞 trans- が X で表記されるようになったのです.実は DX = digital transformation というのはまだ生やさしいほうで,XMIT, X-ing, XREF, Xmas, Xian, XTAL などの略記もあります.それぞれ何の略記か分かるでしょうか.

このような X に関する言葉遊び,文字遊びの話題に関心をもった方は,ぜひ##4219,4189,4220の記事セットをご参照ください.X は実におもしろい文字です.

2020-11-14 Sat

■ #4219. なぜ DX が digital transformation の略記となるのか? [sobokunagimon][abbreviation][grammatology][prefix][word_game][x][information_theory][latin]

本日11月14日の朝日新聞朝刊のコラム「ことばサプリ」に,標題に関連する話題が掲載されています.この問題について事前に取材を受け調査した経緯がありますので,せっかくですし,このタイミングでその詳細を以下に記しておきたいと思います. *

日本でも日常生活のなかで「デジタルトランスフォーメーション」 (= digital transformation = DX ) という言葉を耳にしたり,目にしたりする機会が増えてきた.デジタルによる変革の推奨である.経済産業省が2018年12月に「デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン(DX推進ガイドライン)」 (PDF) を発表しており,DX という略称も表記もすでに国のお墨付きを得ていることになる.だが,そもそもなぜ digital transformation の略記が DX なのだろうか.確かに DT よりカッコよく見えるかもしれないが・・・.

transformation (変形,変質)は,trans- (= across, through, over, beyond) + formation という語形成で,中英語期にフランス語を経由して入ってきたラテン語由来の単語である.ラテン語の接頭辞 trans- は,上記の通り英語でいうところの across や through に相当し,実に後者 through とは印欧祖語のレベルで同根である.このように trans- 自体に「?を超えて(突き抜けて)」という含みがあるために,「変化,変形,変革,変換,変異」などと意味的に相性がよい.transcend, transfer, transfigure, transit, translate, transmit, transport, transpose 等の単語が思い浮かぶ.漢字でいえば「変」のもつ字義に近接する接頭辞といってよいだろう.変革の時代にはもてはやされるはずだ.

さて,上記のように trans- はラテン語由来の接頭辞だが,英語に翻訳するとおよそ across に相当する.この across は「#4189. across は a + cross」 ([2020-10-15-1]) で見たとおり,接頭辞 a- に「十字(架)」を意味する cross を付加した語である.ここで,十字(架)をかたどった文字としての X の出番となる.文字 X といえば英語の名詞・動詞 cross, cross といえば英語の前置詞 across,across といえばラテン語の接頭辞 trans- という理屈で,いつの間にか trans- が X で表記される慣習となってしまった.England を Engl& と記したり,See you later. を CUL8R としたりするのと同じ一種の文字遊び (rebus) の類いといってよい.日本語の戯書にも通じる(cf. 「#2789. 現代英語の Engl&,中英語の 7honge」 ([2016-12-15-1]),「#2790. Engl&, 7honge と訓仮名」 ([2016-12-16-1]).

X の文字は以上の経緯によりラテン語接頭辞 trans- と結びつけられたが,他にも (a)cross に結びつけられたり,Christ (英語の <ch> はギリシア語の <Χ> に対応することから)を表象したり,発音の類似から cryst- の略記としても用いられることがある.XMIT (= transmit), X-ing (= crossing), XREF (= cross-reference), Xmas (= Christmas), Xian (= Christian), XTAL (= crystal) の如くである.また,X はもっとストレートに ex- の略記でもある (ex. XL (= extra large), XOR (= exclusive-or)) .<x> の多機能性,恐るべし!

英語において,x は「#3654. x で始まる英単語が少ないのはなぜですか?」 ([2019-04-29-1]) で論じたように,語頭で用いられることが少ない.したがって,たまに語頭に現われると,他の文字よりも「情報価値」が高い.否,語頭ならずとも x は目を引く.注目を集めるための宣伝文句やキャッチフレーズに最適なのである.しかも,未知を表わす x という用法もある(cf. 「#2918. 「未知のもの」を表わす x」 ([2017-04-23-1])).変革の時代には,未知への挑戦という意味でポジティヴに評価されるのも頷ける.

日本語における DX という略称・表記は,上記のような背景をもちつつ,近年とみに持ち上げられるようになってきた.だが,英語においても同じように流行語的な位置づけにある略称・表記であるかどうかは疑問である.現代英語コーパスに当たってみると確かに使用例は認められ,そこそこ流行っている表現・概念であるとは言えるかもしれないが,英語圏において日本で盛り上がっているほどの特別な存在かどうかは怪しい.もう少し調査が必要である.

2020-05-17 Sun

■ #4038. 年度初めに「英語の先生がこれだけ知っておくと安心というアルファベット関連の話し」の記事セット [hellog_entry_set][alphabet][hel_education][writing][orthography][grammatology][romaji][spelling][elt]

本ブログでは,英語のアルファベット (alphabet) に関する記事を多く書きためてきました.今年度はようやく年度が始まっているという学校が多いはずですので,先生方も児童・生徒たちに英語のアルファベットを教え始めている頃かと思います.算数のかけ算九九と同じで,アルファベットの学習も基礎の基礎としてドリルのように練習させるのが普通かと思います.しかし,先生方には,ぜひとも英語アルファベットの成立や発展について背景知識をもっておいてもらえればと思います.その知識を直接子供たちに教えはせずとも,1文字1文字に歴史的な深みがあることを知っているだけで,教えるに当たって気持ちの余裕が得られるのではないでしょうか.以下に,そのための記事セットをまとめました.

・ 「英語の先生がこれだけ知っておくと安心というアルファベット関連の話し」の記事セット

この記事セットは,実際には何年も英語を学び続けてきた上級者に対しても十分に楽しめる読み物となっていると思います.アルファベットに関するネタ集としてもどうぞ.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow