2026-01-23 Fri

■ #6115. 『文献学と英語史研究』(開拓社,2023年)への書評をいただきました [review][bunkengaku][link][notice][voicy][heldio][youtube][history_of_linguistics][hel_education]

日本英文学会の編集する学術誌『英文学研究』の第103巻(2026年)に,拙著(家入葉子・堀田隆一共著)『文献学と英語史研究』(開拓社,2023年)の書評が『英文学研究』に掲載されました.評者は愛知教育大学の小塚良孝氏です.

4ページ分の丁寧な書評を賜りました.小塚氏には,本書の刊行直後にも関連する研究発表会で司会をしていただくなど,お世話になりました.この場を借りて,改めて感謝申し上げます.

書評では,本書が意図した「文献学と英語史研究の融合」という視点や,近年の研究動向の整理について,評価していただきました.特に,伝統的な英語史研究における「古英語・中英語・近代英語という時代区分」「形態論・音韻論等の分野区分」「共時性と通時性という視点の区分」といった境界線を,絶対視せずに柔軟に乗り越えることの必要性を本書が説いている点について,的確に言及していただきました.これから英語史を志す学生や若手研究者にとっても,またすでに第一線で活躍されている研究者にとっても,本書が提示する見取り図が有用であることを認めていただいた形です.『英文学研究』がお手元にある方は,ぜひ pp. 226--30 の書評をご一読いただければ幸いです.

さて,ここで改めて,本書『文献学と英語史研究』について紹介しておきたいと思います.本書は,2023年1月に開拓社の最新英語学・言語学シリーズの第21巻として出版されました.

本書の最大の目的は,1980年代以降の約40年間にわたる英語史研究の動向を整理し,今後の展望を示すことにあります.英語史研究は,コーパス言語学の発達や隣接分野との連携により,この数十年で大きく変貌を遂げました.かつての「文献学」 (philology) の伝統と,現代的な「言語学」 (linguistics) の手法がいかに融合し,新しい知見を生み出しているのか.その最前線を,音韻論,綴字,形態論,統語論といった主要な分野ごとに詳説しています.本書の構成は以下の通りです.

・ 第1章 英語史研究の潮流

・ 第2章 英語史研究の資料とデータ

・ 第3章 音韻論・綴字

・ 第4章 形態論

・ 第5章 統語論

・ 第6章 英語史研究における今後の展望にかえて

・ 参考文献

・ 索引

本書に関連しては,hellog でも過去に多くの記事を書いてきました.以下に関連記事へのリンクを掲載しますので,あわせてご参照ください.

・ 「#4985. 新著が出ます --- 家入 葉子・堀田 隆一 『文献学と英語史研究』 開拓社,2022年.」 ([2022-12-20-1])

・ 「#5023. 新著『文献学と英語史研究』で示されている英語綴字史研究の動向と展望」 ([2023-01-27-1])

・ 「#5024. 「通史としての英語史」とは? --- 新著『文献学と英語史研究』より」 ([2023-01-28-1])

・ 「#5158. 家入葉子・堀田隆一著『文献学と英語史研究』(開拓社,2023年)を改めて紹介します」 ([2023-06-11-1])

また,Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」や,YouTube 「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」でも,関連する話題をいくつかお届けしています.共著者の家入葉子先生(京都大学)との対談回もあります.本書の舞台裏や,英語史研究への熱い思いが語られていますので,未聴の方はぜひチェックしてみてください.

・ Voicy heldio: 「#609. 家入葉子先生との対談:新著『文献学と英語史研究』(開拓社)を紹介します」

・ Voicy heldio: 「#611. 家入葉子先生との対談の第2弾:新著『文献学と英語史研究』より英語史コーパスについて語ります」

・ Voicy heldio: 「#582. 「境界を意識し,境界を越える」 --- 新著『文献学と英語史研究』が伝えたいこと」

・ YouTube: 「家入葉子・堀田隆一『文献学と英語史研究』(開拓社,2023年)のご紹介 --- 言語学も同期する中心から周辺へ?」

今回の小塚氏による書評を機に,再び本書が英語史に関心を寄せる方々の目に留まり,新たな研究の種が蒔かれることを願っています.

・ 小塚 良孝 「書評:家入葉子・堀田隆一著 『文献学と英語史研究』 開拓社 2023年 xii + 251pp.」 『英文学研究』 第103巻,2026年.226--30頁.

・ 家入 葉子・堀田 隆一 『文献学と英語史研究』 開拓社,2023年.

2026-01-17 Sat

■ #6109. リスナー投票による heldio 2025年第4四半期のランキング [voicy][heldio][notice][ranking][link][helkatsu][hellive2025][khelf][review][nz_english][sobokunagimon]

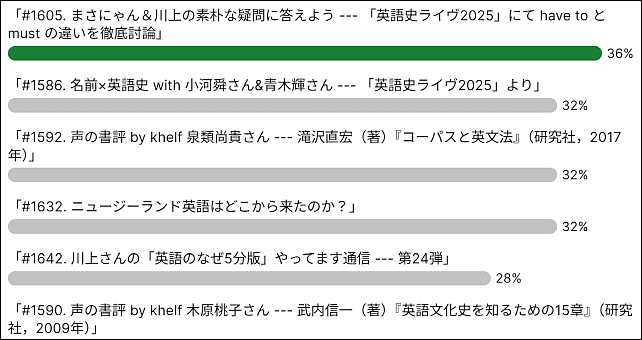

「#6099. heldio 2025年第4四半期のベスト回を決めるリスナー投票 --- 1月13日までオープン」 ([2026-01-07-1]) でご案内したとおり,去る2025年の第4四半期(10月--12月)における Voicy heldio のベスト配信回を決めるリスナー投票(1人10票まで)を実施しました.1月13日をもって投票を締め切りました.年始のお忙しい中,25名の皆さんよりご投票いただきました.いつもながら熱い応援をいただき,ありがとうございました.

投票結果をまとめましたので,本記事にて報告いたします.本日の heldio でも「#1693. heldio 2025年第4四半期のリスナー投票の結果発表」として報告しているので,ぜひお聴きください.

今回は9月開催の「英語史ライヴ2025」の熱気が残る対談回や,khelf(慶應英語史フォーラム)メンバーによる書評回,そしてニュージーランド特集など,バラエティに富んだランキングとなりました.以下に上位(4%以上)の配信回を掲載します.

【 第1位(36%)】

「#1605. まさにゃん&川上の素朴な疑問に答えよう --- 「英語史ライヴ2025」にて have to と must の違いを徹底討論」

【 第2位(32%)】

「#1586. 名前×英語史 with 小河舜さん&青木輝さん --- 「英語史ライヴ2025」より」

「#1592. 声の書評 by khelf 泉類尚貴さん --- 滝沢直宏(著)『コーパスと英文法』(研究社,2017年)」

「#1632. ニュージーランド英語はどこから来たのか?」

【 第3位(28%)】

「#1642. 川上さんの「英語のなぜ5分版」やってます通信 --- 第24弾」

【 第4位(24%)】

「#1590. 声の書評 by khelf 木原桃子さん --- 武内信一(著)『英語文化史を知るための15章』(研究社,2009年)」

「#1591. 声の書評 by khelf 寺澤志帆さん --- 寺澤芳雄(著)『聖書の英語の研究』(研究社,2009年)」

「#1596. 声の書評 by 小河舜さん&疋田海夢さん --- 苅部恒徳(編著)『英語固有名詞語源小辞典』(研究社,2011年)」

「#1620. なぜ going to が「ゴナ」,want to が「ワナ」になるの? (1)」

【 その他(4%)】

「#1636. キュウリの酢漬け gherkin」

「#1637. 1890年前後のニュージーランド英語のコイネー化」

「#1638. 海をまたいで等語線」

「#1639. Speight's 醸造所より pump で水を汲んでいます」

「#1645. Helvillian 12月号が公開! --- 特集は「旅」」

「#1655. なぜ I was の短縮形はないの?」

「#1658. 12月20日の朝カル講座は one --- 単なる数から様々な用法へ広がった語」

「#1661. 言及数トップの英単語はアレ! --- 語源ハンドブック索引より」

「#1665. 拙著『はじめての英語史』の10刷が出ています --- コンパニオンサイトもどうぞ」

「#1666. クリスマス企画「英語史小ネタ50連発」がスタート --- 拙著『はじめての英語史』のプレゼントもあります」

「#1672. ラムステーキ丼とラムチョップ生姜焼き」

「#1676. 2025年のhel活もおおいに盛り上がりました --- リスナーの皆さんへの感謝を込めて」

2025年第4四半期の結果を振り返ってみましょう.まず,第1位に輝いたのは「#1605. まさにゃん&川上の素朴な疑問に答えよう --- 「英語史ライヴ2025」にて have to と must の違いを徹底討論」でした.「英語史ライヴ2025」での公開収録の模様をお届けした回ですが,have to と must という学習者にとっても身近なテーマを,まさにゃんと川上さんという heldio おなじみのメンバーが熱く,深く議論した点が評価されました.ライヴ感たっぷりの回でしたね.同じくライヴ関連では,第2位の「#1586. 名前×英語史 with 小河舜さん&青木輝さん --- 「英語史ライヴ2025」より」もランクインしており,イベントの余韻がランキングにも色濃く反映されています.

第4四半期の大きな特徴として特筆すべきは,khelf メンバーによる「声の書評」シリーズの躍進です.同率第2位の #1592 を筆頭に,第4位には #1590, #1591, #1596 と実に4本もの書評回が上位に食い込みました.これらも「英語史ライヴ2025」での企画でしたので,ライヴの勢いがいかに凄まじかったかが知られます.この書評シリーズは,英語史を専攻する大学院生や教員が,専門書や良書をリスナーに向けて丁寧に紹介するものでした.「本×音声×英語史」という組み合わせが,知的好奇心旺盛な heldio リスナーの皆さんに深く刺さった結果といえると思います.学びのコミュニティとしての khelf の成熟を感じさせます.

また,ランキングの随所に見られるのがニュージーランド関連の話題です.同率第2位の「#1632. ニュージーランド英語はどこから来たのか?」を筆頭に,投票獲得率4%の層には「#1637. 1890年前後のニュージーランド英語のコイネー化」や「#1638. 海をまたいで等語線」も入っています.これは私が第4四半期を通じて同国に滞在していたからで,その土地の言葉や文化を肌で感じて発信する「旅する英語史」の側面も楽しんでいただけたものと理解しています.

ほかには,第3位に入った「#1642. 川上さんの「英語のなぜ5分版」やってます通信 --- 第24弾」のような定番シリーズの安定感も見逃せません.また,「#1620. なぜ going to が「ゴナ」,want to が「ワナ」になるの? (1)」や「#1655. なぜ I was の短縮形はないの?」のような「英語の素朴な疑問」は heldio の原点であり,常に高い需要があることを再確認しました.

個人的には食レポシリーズの「#1672. ラムステーキ丼とラムチョップ生姜焼き」を上位4%に選んでいただけたのが嬉しいですね.

まとめると,2025年第4四半期は「ライヴ」「書評」「旅」という3つのキーワードに集約されるように思います.教室の中だけの英語史にとどまらず,外へ飛び出し,本を紐解き,仲間と語り合う.そんな動的な「hel活」の様子がランキングからも見えてきます.

2025年も1年間,heldio をお聴きいただきありがとうございました.2026年も,リスナーの皆さんの知的好奇心を刺激するような,多角的でディープな英語史の世界をお届けしていきたいと思います.引き続き,heldio をよろしくお願いいたします.

2026-01-14 Wed

■ #6106. 有料公開中の「【2026年新春特別講義】情報発信を習慣化する方法」に寄せられた質問より [voicy][heldio][notice][communication_of_information]

「#6103. 「【2026年新春特別講義】情報発信を習慣化する方法」 --- Voicy 有料放送を配信しています」 ([2026-01-11-1]) でお知らせしたとおり,3連休初日の正午より Voicy にて有料の特別講義「情報発信を習慣化する方法」を配信しています.

16年半以上にわたって毎日発信を続けてきた経験に基づき,習慣化に関する考え方や,「ネタ切れ」対策,メディア・ミックスの有効性などを,全5チャプター(約28分)に凝縮し,本気の講義としてお届けしています.冒頭チャプターは無料となっていますので,ご関心のある方はぜひお聴きください

今回の有料放送の特典の1つとして,コメント欄を通じた質疑応答があります.情報発信を始めたい,あるいは続けているが悩みがある,というリスナーの方々から,切実かつ実践的な質問が寄せられています.それらに対して私が回答した内容が,他の方にとっても何かしら役立つかもしれないと思い,ここでその一部を要約して紹介したいと思います.

1つ目は,講義の Chapter 4 「メディア・ミックスの魔力」に関連して寄せられた質問です.

ブログ,音声,SNS など複数のメディアを連携させることの重要性は理解しつつも,技術的な側面がまったく分かりませんという相談です.新しいツールを使いこなすには学習が必要であり,それがハードルとなって継続が阻害されてしまうというのは,多くの方が直面する壁だと思います.

私は,これに対して「手段を目的に従属させる」という考え方をしています.スキルが身についてから発信するのではなく,発信したいという熱意や目的が先にあって,そのために必要最低限のスキルを,走りながら身につけていくという順序です.近年では生成AIなどの便利なツールもあります.当面の目的に必要な程度であれば,少々の時間と忍耐で解決できることが多いものです.目的の力が大きければ,手段の習得に伴う面倒くささは相対的に小さく見えます.楽しみながら自分のために一歩を踏み出すことが,結果としてスキルの向上にもつながると考えています.

2つ目は,2点の関連する質問です.

まず,発信しようと調べているうちに話題が膨らみすぎて,1日では手に負えなくなるが,どうすればよいか,という問いでした.発信者として,よくある悩みだと思います.

私の回答は,分割推奨です.話題が膨らむというのは,それが良いテーマである証拠です.1日で消化してしまうのはもったいない.むしろ,2回,3回と続くシリーズものにしてしまえばよい,という考え方です.

次に,1日分のコンテンツとして発信するに足る「60点」の基準をどこに置くか,という質問です.これについても,私はシリーズ全体として質を高める,という視点を提案し,回答しました.単発のコンテンツで100点満点を目指すのではなく,初回は中途半端でもよいので世に出し,シリーズ化して時間をかけて育てていく.それが数ヶ月,あるいは数年かけて完結したときに,深みのあるコンテンツへと昇華していればよいのではないかと思っています.

いずれも実際のコメント欄では,もっと言葉を尽くして回答していますが,問答の雰囲気はつかめたかと思います.有料放送のコメント欄では,このように情報発信に関する具体的な悩みや相談に対して,私から直接回答させていただいています.

「今年こそは発信を始めたい/定期的に続けたい」という方は,ぜひこの機会に 「【2026年新春特別講座】情報発信を習慣化する方法 --- 16年半,1日も欠かさず発信し続けた「継続の仕組み」」を聴取いただき,コメント欄も活用して2026年のスタートダッシュを決めていただければと思います.

2026-01-11 Sun

■ #6103. 「【2026年新春特別講義】情報発信を習慣化する方法」 --- Voicy 有料放送を配信しています [voicy][heldio][notice][helkatsu][communication_of_information]

昨日1月10日(土)の正午に,Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にて,久々となる有料放送を公開しました.Voicy 公式の「有料放送」特別企画に参加する形での特別配信となります.題して「【2026年新春特別講座】情報発信を習慣化する方法 --- 16年半,1日も欠かさず発信し続けた「継続の仕組み」」です.

年が明けて早10日が過ぎました.「今年こそは毎日ブログを書く」「音声配信に挑戦する」「自分の YouTube チャンネルをもつ」「SNS で発信を始める」.そのような New Year's resolutions (新年の抱負)を掲げた方も多いことでしょう.しかし,どうでしょう.すでに三日坊主の影が忍び寄ってきている,あるいは既に挫折してしまったという方も少なくないかもしれません.いわゆる New Year's Blues です.

「自分は意志が弱いから」と諦めるのは早すぎます.多くの人が継続に失敗するのは性格のせいではありません.「続けるためのシステム」を構築するところまでたどり着いていないだけなのです.

私は英語史研究者として,この hellog を2009年5月から16年半以上,6,103日にわたり1日も欠かさず更新し続けてきました.また,Voicy の heldio も2021年6月から毎朝6時に休みなく配信してきました.その他,YouTube,X(旧Twitter), note など多角的にメディア・ミックスを展開していますが,これらを継続できています.

なぜこれほどまでに続けられるのか.それは,毎日やるほうが時々やるより圧倒的にラクだからです.

今回の Voicy 有料放送は,2026年のスタートダッシュを決めるための「本気の講義」となっています.16年半実践し続けてきた私がたどり着いたメソッドを紹介しています.

特に Chapter 2 で触れている「習慣を服装 (habit) のように扱う」という点は重要です.英語の habit (習慣)は,語源を遡るとラテン語の habēre "to have, hold" に由来します.そこから「身につけているもの;服装,衣服」の意味が生じました.習慣とは,毎朝服を着るように,あるいは顔を洗うように,生活の一部として「身にまとう」ものです.

放送は全5チャプター構成で,総収録時間は約28分20秒です.忙しい皆さんがスキマ時間に一気に聴き通せるよう,16年半分のエッセンスを凝縮しました.講義のアウトラインは以下の通りです.

・ Chapter 1. 【無料・導入】なぜ私が「情報発信の習慣化」を語れるのか

・ Chapter 2. 【本編】毎日発信 --- 基本中の基本

・ Chapter 3. ネタ切れ上等 --- インプットの最大のチャンス

・ Chapter 4. メディア・ミックスの魔力 --- 複線化はむしろ継続を助ける

・ Chapter 5. おわりに --- テクニックを超えた「情熱」

なお,Chapter 1 はどなたでも無料でお聴きいただけます.まずは再生ボタンを押し,9分ほどの導入部を聴いてみてください

本講義の価格は,2026年の「26年」にかけて2,600円に設定しました(アプリ決済よりもお得な Web からの購入価格です).書籍1冊分よりも高い設定ですが,これには「2026年を本気で変えたい人にだけ聴いてほしい」という強いメッセージを込めています.ただ聴き流すのではなく,この2,600円を「2026年こそやり抜くという決意表明」として捉えていただける方にお届けしたいと考えています.

購入者特典その他について,3点ほど付け加えます.

1. 講義のなかで,いくつかの逆転思考についてお話ししていますが,この逆転サイクルを図示したインフォグラフィックを提供します.

2. コメント欄では情報発信の習慣化に関する質問・相談にお答えします.とりわけこの3連休に寄せられたコメントには,必ずコメントバックします.皆さんの情報発信継続(あるいは開始)をめぐるお悩み,あるいは堀田がサイクルの○○の段階でどのように考えたり行動したりしているのか,といった質問等,何でもかまいません.皆さんの1年の抱負を披露する場として利用していただくのもOKです.

3. コメント欄でのやりとりが充実してきましたら,heldio 通常回や他の媒体で話題を取り上げさせていただき,皆で考える機会を設けたいと思います.また,「延長講義」として新たなチャプターを追加して議論を続けていくことも検討しています.

閉じた空間ですので,コメント欄では密度の濃いやりとりか可能になると思います.ぜひ今回の特別有料配信の機会を最大限にご活用ください.

情報発信のみならず,学習,研究,ビジネスなどあらゆる事柄の継続に応用できる「一生モノの思考」です.覚悟の決まった方は,本編(Chapter 2 以降)でお会いしましょう!

2026-01-07 Wed

■ #6099. heldio 2025年第4四半期のベスト回を決めるリスナー投票 --- 1月13日までオープン [voicy][heldio][notice][link][ranking]

heldio 2025年第4四半期のベスト回を決めるリスナー投票を,2025年1月7日(水)より1月13日(火) 23:59 までこちらの投票コーナーにて受け付けています(あるいは以下のQRコードよりどうぞ).ぜひ皆さんのマイベスト10を選んでいただければ幸いです.

上記の通り,本ブログの音声版・姉妹版ともいえる毎朝配信の Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」より,2025年第4四半期にお届けしてきた配信回(全92回)のなかからベスト回を決めるリスナー投票イベントを開催します.1人10票まで投票できます.投票会場は本日1月7日(水)から1月13日(火)23:59 までオープンしていますので,この機会に聴き逃した過去配信回などを聴取いただき,マイベストの10件をじっくり選んでいただければと思います.

各配信回へのアクセスは,本記事末尾の一覧,あるいは音声コンテンツ一覧よりどうぞ.10月1日配信の「#1585. heldio 2025年第3四半期のベスト回を決めるリスナー投票 --- 10月7日までオープン」から12月31日配信の「#1676. 2025年のhel活もおおいに盛り上がりました --- リスナーの皆さんへの感謝を込めて」までの92回分が投票の対象となります.

過去のリスナー投票企画については,ranking の記事をご覧ください.

今朝,同じ投票を呼びかける heldio 配信回をお届けしました.そちらもお聴きいただきつつ,皆さん,奮ってご投票ください.

・ 「#1585. heldio 2025年第3四半期のベスト回を決めるリスナー投票 --- 10月7日までオープン」 (2025/10/01)

・ 「#1586. 名前×英語史 with 小河舜さん&青木輝さん --- 「英語史ライヴ2025」より」 (2025/10/02)

・ 「#1587. Lilimi さんと語る続・登山用語 --- 「英語史ライヴ2025」より」 (2025/10/03)

・ 「#1588. 日本音声学会の音声学セミナー「現代英語の発音と「大母音推移」」を振り返って」 (2025/10/04)

・ 「#1589. 声の書評 by khelf 藤原郁弥さん --- 神山孝夫(著)『市河三喜伝』(研究社,2023年)」 (2025/10/05)

・ 「#1590. 声の書評 by khelf 木原桃子さん --- 武内信一(著)『英語文化史を知るための15章』(研究社,2009年)」 (2025/10/06)

・ 「#1591. 声の書評 by khelf 寺澤志帆さん --- 寺澤芳雄(著)『聖書の英語の研究』(研究社,2009年)」 (2025/10/07)

・ 「#1592. 声の書評 by khelf 泉類尚貴さん --- 滝沢直宏(著)『コーパスと英文法』(研究社,2017年)」 (2025/10/08)

・ 「#1593. khelf メンバー4人でコーパスを語る --- 「英語史ライヴ20205」より」 (2025/10/09)

・ 「#1594. 続・コーパスとは何か? --- khelf メンバー3名で議論しています」 (2025/10/10)

・ 「#1595. heldio 2025年第3四半期のリスナー投票の結果発表」 (2025/10/11)

・ 「#1596. 声の書評 by 小河舜さん&疋田海夢さん --- 苅部恒徳(編著)『英語固有名詞語源小辞典』(研究社,2011年)」 (2025/10/12)

・ 「#1597. khelf 疋田海夢さんによる英語史の名著 Growth and Structure を読む連載がスタート」 (2025/10/13)

・ 「#1598. khelf 寺澤志帆さんと allay を語る --- 「『英語語源辞典』でたどる英語綴字史」より」 (2025/10/14)

・ 「#1599. 「いのほたなぜ」本日発売」 (2025/10/15)

・ 「#1600. 「いのほたなぜ」の特設HPをオープンしました」 (2025/10/16)

・ 「#1601. 英仏語のアルコール漬けの語源的綴字 --- 「英語史ライヴ2025」より camin さん,寺澤志帆さん,川上さんのラリー」 (2025/10/17)

・ 「#1602. 10月25日の朝カル講座は I --- 1人称単数代名詞に注目」 (2025/10/18)

・ 「#1603. 「英語学」って何? --- 「いのほたなぜ」のプロローグより」 (2025/10/19)

・ 「#1604. 川上さんの「英語のなぜ5分版」やってます通信 --- 第22弾」 (2025/10/20)

・ 「#1605. まさにゃん&川上の素朴な疑問に答えよう --- 「英語史ライヴ2025」にて have to と must の違いを徹底討論」 (2025/10/21)

・ 「#1606. don't have to と must not の違いは結局…? --- 「英語史ライヴ2025」の懇親会2次会にて」 (2025/10/22)

・ 「#1607. 英語帝国主義から世界英語へ」 (2025/10/23)

・ 「#1608. 「いのほたなぜ」のコラム紹介 --- 井上&堀田は何者?」 (2025/10/24)

・ 「#1609. date という果物を知っていますか?」 (2025/10/25)

・ 「#1610. hel活のハブ "The HEL Hub" がオープン!」 (2025/10/26)

・ 「#1611. 1人称単数主格代名詞の歴史的異形は◯◯種類」 (2025/10/27)

・ 「#1612. なぜ ic が I になったのか?」 (2025/10/28)

・ 「#1613. この30年間で海外体験はこう変わった」 (2025/10/29)

・ 「#1614. Helvillian 11月号が公開! --- 特集は「英語史ライヴ2025の余韻に浸る」」 (2025/10/30)

・ 「#1615. 川上さんの「英語のなぜ5分版」やってます通信 --- 第23弾」 (2025/10/31)

・ 「#1616. 3文字規則で日英語対照 --- 「いのほたなぜ」より」 (2025/11/01)

・ 「#1617. conceive, deceit, receipt, perception のチグハグ --- 「いのほたなぜ」より」 (2025/11/02)

・ 「#1618. 質問箱サービス mond での回答 --- 4年弱ほど続けてもうじき100件」 (2025/11/03)

・ 「#1619. 「英語史の世界を覗いてみよう」 --- 都内の学校でリモート講義」 (2025/11/04)

・ 「#1620. なぜ going to が「ゴナ」,want to が「ワナ」になるの? --- 中高生からの素朴な疑問」 (2025/11/05)

・ 「#1621. 日本食と言語景観 --- NZ のスーパーより」 (2025/11/06)

・ 「#1622. 続・日本食と言語景観 --- NZ のスーパーより」 (2025/11/07)

・ 「#1623. 「ダニーデン」はエディンバラの古名」 (2025/11/08)

・ 「#1624. known の2音節発音に思いをめぐらせて」 (2025/11/09)

・ 「#1625. 朝日新聞インタビュー記事 --- 「英語帝国主義」再考」 (2025/11/10)

・ 「#1626. The Canterbury Bight 「カンタベリー湾」」 (2025/11/11)

・ 「#1627. New Zealand の Zealand とは?」 (2025/11/12)

・ 「#1628. ニュージーランド最古のオタゴ大学の時計台の前より」 (2025/11/13)

・ 「#1629. yam を食べたが語源のほうがおいしかった --- NZ食レポ」 (2025/11/14)

・ 「#1630. Thomas Burns の墓碑」 (2025/11/15)

・ 「#1631. アメリカ英語は嫌われ者?」 (2025/11/16)

・ 「#1632. ニュージーランド英語はどこから来たのか?」 (2025/11/17)

・ 「#1633. 「オーストラリアとニュージーランドの英語」 --- 『World Englishes 入門』(昭和堂,2023年)第3章のご紹介」 (2025/11/18)

・ 「#1634. 「オーストラリアとニュージーランドの英語」著者の岡戸浩子先生とのお話しを受けて --- 『World Englishes 入門』(昭和堂,2023年)」 (2025/11/19)

・ 「#1635. torch か flashlight か?」 (2025/11/20)

・ 「#1636. キュウリの酢漬け gherkin」 (2025/11/21)

・ 「#1637. 1890年前後のニュージーランド英語のコイネー化」 (2025/11/22)

・ 「#1638. 海をまたいで等語線」 (2025/11/23)

・ 「#1639. Speight's 醸造所より pump で水を汲んでいます」 (2025/11/24)

・ 「#1640. 11月29日の朝カル講座は take --- ヴァイキングがもたらした超基本語」 (2025/11/25)

・ 「#1641. ありがとうございます,「いのほた」冠詞回が絶好調です」 (2025/11/26)

・ 「#1642. 川上さんの「英語のなぜ5分版」やってます通信 --- 第24弾」 (2025/11/27)

・ 「#1643. なぜ He turned linguist. では無冠詞なの? --- umisio さんからの冠詞の疑問」 (2025/11/28)

・ 「#1644. ラム肩肉赤ワイン煮込みパスタ」 (2025/11/29)

・ 「#1645. Helvillian 12月号が公開! --- 特集は「旅」」 (2025/11/30)

・ 「#1646. 英語史は英語教育のハブとなる --- 上五島での研修会を終えて」 (2025/12/01)

・ 「#1647. heldio の「配置換え」をしました --- より便利になった聴取方法のご案内」 (2025/12/02)

・ 「#1648. Take an umbrella with you. の with you ってなぜ必要なんですか? --- 中学生からの素朴な疑問」 (2025/12/03)

・ 「#1649. Bunches & Bows --- ダニーデンの素敵な花屋さん」 (2025/12/04)

・ 「#1650. lamb 「子羊(肉)」に捧げるレクイエム」 (2025/12/05)

・ 「#1651. numb と nimble --- take に駆逐された niman の化石的生き残り」 (2025/12/06)

・ 「#1652. 「Take an umbrella with you. の with you の謎」への反応をご紹介」 (2025/12/07)

・ 「#1653. Take an umbrella with you. の with you のもう1つの役割」 (2025/12/08)

・ 「#1654. 英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (62-4) with Taku さん --- オンライン超精読会より」 (2025/12/09)

・ 「#1655. なぜ I was の短縮形はないの?」 (2025/12/10)

・ 「#1656. なぜ public school は私立なのに public なのですか?」 (2025/12/11)

・ 「#1657. 英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (62-5) with Taku さん --- オンライン収録会より」 (2025/12/12)

・ 「#1658. 12月20日の朝カル講座は one --- 単なる数から様々な用法へ広がった語」 (2025/12/13)

・ 「#1659. Voicy heldio 配信の現況 --- フォロワー7000人達成記念」 (2025/12/14)

・ 「#1660. ファミリーマートと摩訶不思議 --- 語源ハンドブック索引より」 (2025/12/15)

・ 「#1661. 言及数トップの英単語はアレ! --- 語源ハンドブック索引より」 (2025/12/16)

・ 「#1662. ページ順にソートして見えてくるもの --- 語源ハンドブック索引より」 (2025/12/17)

・ 「#1663. 『英語語源ハンドブック』の担当編集者より語源クイズ (1)」 (2025/12/18)

・ 「#1664. 『英語語源ハンドブック』の担当編集者より語源クイズ (2)」 (2025/12/19)

・ 「#1665. 拙著『はじめての英語史』の10刷が出ています --- コンパニオンサイトもどうぞ」 (2025/12/20)

・ 「#1666. クリスマス企画「英語史小ネタ50連発」がスタート --- 拙著『はじめての英語史』のプレゼントもあります」 (2025/12/21)

・ 「#1667. 「英語史小ネタ50連発」初日の成果は?」 (2025/12/22)

・ 「#1668. nowadays の「a」と「s」の謎,あなたは説明できますか?」 (2025/12/23)

・ 「#1669. 川上さんと ari さんに伺う「英語教育×英語史」 --- 北千住忘年会より」 (2025/12/24)

・ 「#1670. 英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (63-1) with Taku さん --- helwa 忘年会より」 (2025/12/25)

・ 「#1671. クリスマス企画から年末企画への転換について --- XのAPI制限事件の犯人は「私」でした(笑)」 (2025/12/26)

・ 「#1672. ラムステーキ丼とラムチョップ生姜焼き」 (2025/12/27)

・ 「#1673. 英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (63-2) with Taku さん --- helwa 忘年会より」 (2025/12/28)

・ 「#1674. 年末企画「英語史小ネタ50連発」の引用リポストは大晦日まで受け付けます」 (2025/12/29)

・ 「#1675. Helvillian 1月号が公開! --- 特集は引き続き「旅」」 (2025/12/30)

・ 「#1676. 2025年のhel活もおおいに盛り上がりました --- リスナーの皆さんへの感謝を込めて」 (2025/12/31)

2026-01-03 Sat

■ #6095. 「英語史小ネタ50連発」一覧 [notice][twitter][hajimetenoeigoshi][kenkyusha][helkatsu][voicy][heldio][eigoshikoneta50][link]

クリスマス・年末企画として,私の X(旧Twitter)アカウント @chariderryu 上で展開した「英語史小ネタ50連発」.X API のトラブルに見舞われるも,手動で公開するなどして何とかかんとかつなぎ,12月29日に無事終了したことは,12月30日の記事「#6091. 「英語史小ネタ50連発」を完走しました」 ([2025-12-30-1]) でお伝えした通りです.皆さんの温かい応援に改めて感謝いたします.

年末のhel活お祭りイベントとなりましたが,この企画は拙著『英語の「なぜ?」に答えるはじめての英語史』の第10刷重版を記念し,研究社公式のプレゼント企画も兼ねていました.小ネタに引用リポストを投稿していただき,最もおもしろいコメントをくださった3名に第10刷をプレゼントするというものでした.今朝の heldio にて,厳正なる選定に基づく受賞者3名の発表等を行なっております.ぜひ「#1679. 『はじめての英語史』第10刷プレゼントは誰の手に? --- 年末の「英語史小ネタ50連発」の引用リポストより」をお聴きください.

さて,企画はこれで終了となりますが,「英語史小ネタ50連発」の各小ネタの内容やリンクなどを整理しておきたいと思います.以下がその一覧となりますが,リンクやカテゴリなどの情報は実は heldio/helwa コアリスナーの ari さんが有志で準備してくださったものです.実際 ari さんは,昨日のご自身の note 記事「#513【hel活】英語史小ネタ50連発を楽しんだ!!」で情報をまとめられています(ari さん,ありがとうございます!).その基本情報の上に,Xのアナリティクスの数値を加えたのが,こちらの表となります(数値は12月31日時点のものです).ぜひ合わせてご参照・ご活用ください.

・ 堀田 隆一 『英語の「なぜ?」に答えるはじめての英語史』 研究社,2016年.

2025-12-30 Tue

■ #6091. 「英語史小ネタ50連発」を完走しました [notice][twitter][voicy][heldio][hajimetenoeigoshi][kenkyusha][helkatsu][eigoshikoneta50]

昨日12月29日,クリスマス・年末企画として,X(旧Twitter)アカウント @chariderryu 上で展開していた「英語史小ネタ50連発」を完走することができました.当初は25日のクリスマスまでに完結させる予定で進めておりましたが,途中で X (旧 Twitter) の API トラブルや私自身の操作ミスなどもあり,急遽「年末企画」へと仕切り直しての完走となりました.

数日間,投稿が滞ったり不規則になったりとご心配をおかけしましたが,温かく見守ってくださった読者・リスナーの皆様,そしてスポンサーとして全面的にバックアップしてくださった研究社に,この場を借りて厚く御礼申し上げます.

今回の企画は,単に小ネタを披露するだけではなく,拙著『英語の「なぜ?」に答えるはじめての英語史』の第10刷重版を記念したプレゼント企画も兼ねております.同書が2桁の増刷を重ねることができましたのも,ひとえに皆様の応援のおかげです.

プレゼントの応募方法は,公開された小ネタに対し,X 上で「引用リポスト」の形でコメントをいただくというものです.「おもしろい」引用リポストをくださった方の中から,私の独断と偏見で3名を選定し,年明けに研究社より第10刷を直送させていただきます.

この「おもしろい」には,funny, interesting, illuminating などの多義的な意味を込めています.引用リポストの締め切りは,明日12月31日の大晦日の夜までといたします.まだ時間はありますので,今からでも50個のネタをざっと振り返り,ぜひ引用リポストする形でご応募ください.

今回の50連発では,スペリング,語彙,意味変化,統語論など,英語史の多岐にわたる分野をカバーするよう努めました.例えば,反響の大きかったものとしては以下のような小ネタがありました.

・ 「04. English はメチャクチャ変な綴字」

・ 「06. なぜ new something ではなく something new なの?」

・ 「11. なぜ go の過去形は | went なの?」

・ 「16. 英語と最も近い言語は?」

・ 「37. silly は「幸せ」だった?」

各投稿のスレッドには,より深く学びたい方のために,拙著の関連章の紹介や heldio へのリンクも添えてあります.年末年始の隙間時間に,英語史の広大な海を少しずつ回遊していただければ幸いです.

なお,本企画の最終盤の案内については,昨日の heldio でも「#1674. 年末企画「英語史小ネタ50連発」の引用リポストは大晦日まで受け付けます」として配信しておりますので,あわせてお聴きください.

新年には,この50連発の振り返り放送なども予定しております.2025年も,引き続き hellog, heldio, そして X アカウントでの発信にご注目いただければと思います.

・ 堀田 隆一 『英語の「なぜ?」に答えるはじめての英語史』 研究社,2016年.

2025-12-28 Sun

■ #6089. B&C の第63節 "The Benedictine Reform" (2) --- Taku さんとの超精読会 [bchel][oe][benedictine_reform][christianity][link][voicy][heldio][anglo-saxon][history][helmate]

今朝の Voicy heldio にて「#1673. 英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (63-2) with Taku さん --- helwa 忘年会より」をお届けしました.本ブログでも3日前にご案内した#6086. B&C の第63節 "The Benedictine Reform" (1) --- Taku さんとの超精読会 ([2025-12-25-1]) の続編となります.

ヘルメイトの Taku さんこと金田拓さん(帝京科学大学)に,引き続き読書会をリードしていただきました(いつもありがとうございます).

では,今回の精読対象の英文を掲載しましょう(Baugh and Cable, p. 83) .B&C の第63節の途中の3文のみですが,じっくりと精読しています.

Probably a less worthy type was drawn by these new conditions into the religious profession. We hear much complaint about immoderate feasting and drinking and vanity in dress. In the religious houses, discipline became lax, services were neglected, monasteries were occupied by groups of secular priests, many of them married; immorality was flagrant.

この3文の精読後,読書会にお立ち会いいただいた方々と,前回の精読箇所を含めてのディスカッションの時間があり,そちらも収録しています.解釈がおおいに深まると思いますので,じっくりとお聴きいただければ.

B&C読書会の過去回については,すべてアーカイヴからアクセスできます.「#5291. heldio の「英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む」シリーズが順調に進んでいます」 ([2023-10-22-1]) をご覧ください.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

2025-12-27 Sat

■ #6088. 英語史小ネタ50連発 --- トラブルの真相と「年末企画」への転換 [notice][twitter][voicy][heldio][hajimetenoeigoshi][kenkyusha][helkatsu][eigoshikoneta50]

こんにちは,堀田隆一です.先日より開始しました「英語史小ネタ50連発」企画ですが,開始早々に X (Twitter) の投稿がストップしてしまい,皆様にはご心配をおかけしました.また,楽しみにしてくださっていた方々には,水を差す形となってしまい申し訳ありません.本日は,その「トラブルの真相」を正直に(いささか恥を忍んで)告白するとともに,そこから転じて決定した,年末に向けた新たなスケジュールの案内をさせていただきたいと思います.

事の真相は,12月21日の企画開始直後に遡ります.意気揚々とスタートしたものの,すぐに X の API 制限がかかってしまいました.多くの方は「短時間に投稿しすぎたのかな?」と思われたかもしれません.確かに投稿数は多かったのですが,根本的な原因は,実は私の「挙動不審」な操作にあったようです.

今回の企画にあたり,効率化のために半自動投稿スクリプトを準備していました.文明の利器を活用しようとしたわけです.ところが,手動で「テスト投稿」をするつもりが,誤ってスクリプトを走らせてしまい,「本番投稿」として世に放ってしまいました.滞在中のニュージーランドと日本との4時間の時差も,誤作動に関与していたようです.それに気づいた私は,「いけない,まだ時間じゃない!」と慌てて次々に削除.しかし,この連続削除行為もどうやら「挙動不審」と判定されてしまったようなのです.AI や自動化でスマートに運営しようとした結果,最もアナログな「人間のパニック」によって足元を掬われるという,なんとも情けないオチでした.

しかし,この強制停止期間のおかげで,少し冷静に考える時間を得られました.英語には a blessing in disguise (変装した祝福=怪我の功名)という表現がありますが,まさに今回の件はそれかもしれません.当初の予定では,クリスマスまでの数日で50個もの小ネタを連発する計画でした.ですが,これでは読者の皆様にとっても情報の洪水となり,1つつひとつのネタを味わう余裕がなかったかもしれません.消化不良を起こしかねないペースでした.

そこで,このトラブルを好機と捉え,スケジュールを大幅に見直すことにしました.「年末企画」です.「クリスマス企画」としては一旦幕を下ろし,クリスマス前後から12月29日(月)までの期間,年末の足音とともにじっくりと英語史の小ネタをお届けします.

そして,もっとも大切なお知らせですが,「プレゼント企画」そのものはもちろん生きています! 研究社さんの公認をいただいているこの企画,賞品は拙著『英語の「なぜ?」に答えるはじめての英語史』(研究社,2016年)の最新第10刷です.応募方法は,X での企画投稿に対して,コメント付きの「引用リポスト」をしていただくだけです.事後にもっともおもしろいコメントを投稿くださった3名を私が選ばせていただき,年明けに個々にご連絡させていただきます.最終的には研究社より第10刷を直送させていただく予定です.

期間が延びた分,皆様にとっては,じっくりとネタを選んで,おもしろいコメントを考えるチャンスが増えたともいえます.ぜひ奮ってご応募ください.

私のドタバタ劇から始まった今回の騒動ですが,結果として,年末まで皆様と英語史の話題で伴走できることになりました.昨日27日はある程度うまく投稿できました.本日28日も無事に投稿できるよう祈っています.

本記事と同趣旨の音声配信を,昨日の heldio 配信回「#1671. クリスマス企画から年末企画への転換について --- XのAPI制限事件の犯人は「私」でした(笑)」でお届けしました.ぜひそちらの配信回もお聴きいただければ.

・ 堀田 隆一 『英語の「なぜ?」に答えるはじめての英語史』 研究社,2016年.

2025-12-25 Thu

■ #6086. B&C の第63節 "The Benedictine Reform" (1) --- Taku さんとの超精読会 [bchel][oe][benedictine_reform][christianity][link][voicy][heldio][anglo-saxon][history][helmate]

今朝の Voicy heldio にて「#1670. 英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (63-1) with Taku さん --- helwa 忘年会より」をお届けしました.先週末に開催されたリモートでの helwa 忘年会にて,対談収録したものです.

今回も,ヘルメイトの Taku さんこと金田拓さん(帝京科学大学)に進行を担当していただき,B&C の第63節の最初の8文をじっくりと精読しています.話題は,10世紀末のイングランドにおける The Benedictine Reform (ベネディクト改革)です.今回の箇所は,その改革に至るまでの背景を描写しています.

では,今回の精読対象の英文を掲載しましょう(Baugh and Cable, p. 83) .

The flourishing state of the church that resulted in these significant additions to the English language unfortunately did not continue uninterrupted. One cause of the decline is to be attributed to the Danes, who at the end of the eighth century began their ravages upon the country. Lindisfarne was burnt in 793, and Jarrow, Bede's monastery, was plundered the following year. In the ninth century throughout Northumbria and Mercia, churches and monasteries lay everywhere in ruins. By the tenth century, the decline had affected the moral fiber of the church. It would seem as though once success had been attained and a reasonable degree of security, the clergy relaxed their efforts. Wealthy men had given land freely to religious foundations in the hope of laying up spiritual reserves for themselves against the life in the next world. Among the clergy poverty gave way to ease, and ease by a natural transition passed into luxury.

この続編の heldio 回も収録済みですので,近々に配信する予定です.B&C読書会の過去回については「#5291. heldio の「英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む」シリーズが順調に進んでいます」 ([2023-10-22-1]) をご覧ください.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

2025-12-22 Mon

■ #6083. クリスマス企画「英語史小ネタ50連発」がX上で展開しています [twitter][voicy][heldio][hajimetenoeigoshi][kenkyusha][helkatsu][eigoshikoneta50]

昨日12月21日(日)より,私の X(旧Twitter)アカウント @chariderryu にて,クリスマス特別企画「英語史小ネタ50連発」を開始しました.12月25日のクリスマス当日までの5日間,英語史に関する豆知識,クイズ,あるいは「へぇ」と思わず唸るような小ネタを,怒涛の勢いで連続投稿していくという企画です.

実は,この企画には裏テーマがあります.昨日の記事「#6082. おかげさまで『はじめての英語史』が10刷となりました」 ([2025-12-21-1]) で触れたとおり,拙著の第10刷が出ています.そこで,今回のクリスマス企画と関連付けて,本書をプレゼントするキャンペーンを同時開催しています.なお,こちらは研究社公認企画となっていますので,安心してご参加ください.

キャンペーンへの参加方法は至ってシンプルです.X 上で展開される「英語史小ネタ」の投稿に対して,引用リポスト(引用リツイート)の形で反応していただければと思います.単なるリポストではなく,感想や驚きの声,あるいは補足情報などを一言添えて引用していただくことが条件となります.企画がすべて終わった後,投稿していただいた方の中から,私が独断と偏見で「最もおもしろいコメント」「最も熱いコメント」を寄せていただいた3名を選出し,後日,その方々へ研究社より直接本書を郵送でお届けする予定です.

この企画の意図や詳細については,昨日の heldio 配信回「#1666. クリスマス企画「英語史小ネタ50連発」がスタート --- 拙著『はじめての英語史』のプレゼントもあります」でも語っています.ぜひその配信回も聴いていただき,その上で,X のタイムラインを追っていただければと思います.

英語史の魅力は,実はこうした些細な「小ネタ」の中にこそ詰まっているものです.このクリスマス・ウィークは,ぜひ @chariderryu をフォローしていただき,タイムラインを流れる英語史の話題に身を任せてみてはいかがでしょうか.皆さんの「引用リポスト」による熱い参加を心よりお待ちしています.

・ 堀田 隆一 『英語の「なぜ?」に答えるはじめての英語史』 研究社,2016年.

2025-12-21 Sun

■ #6082. おかげさまで『はじめての英語史』が10刷となりました [notice][voicy][heldio][hajimetenoeigoshi][kenkyusha][helkatsu][hel_education]

本日は1つご報告させていただきます.2016年に研究社より刊行された拙著『英語の「なぜ?」に答えるはじめての英語史』が,このたび増刷され,第10刷となりました.刊行から10年近くが経過しようとしていますが,長く読み継がれていることに,著者として深く感謝申し上げます.本書は,英語学習者や大学生・大学院生はもちろん,言葉の歴史に関心を持つ一般の方々にも広く読んでいただきたいという思いで執筆したものです.英語という言語が抱える数々の「なぜ」 --- 綴字と発音の不規則な関係,文法の謎など --- を,歴史的な視点から解き明かす入門書として,これまで多くの大学の授業などでも採用していただきました.

今回の増刷を機に,改めて本書の「コンパニオン・サイト」についてご紹介したいと思います.実はこの本には,紙面の都合で載せきれなかった情報を補完するための特設ページが研究社公式サイト上に存在します.ここには本書の各章に関連するリンク集や正誤表などが置かれています.

ただし,このコンパニオン・サイトは,単なるリンク集にとどまりません.実は,刊行当時,本書と関連づけた連載「現代英語を英語史の視点から考える」を月に1度のペースで執筆し,同サイト上で公開していました(今もアーカイヴとして残っているので,お読みになれます).この連載記事は,私が当時かなりの熱量を込めて執筆したもので,書籍本体に勝るとも劣らない密度と情報量をもっていると思います.『はじめての英語史』が入門編であるとすれば,こちらの連載記事は,より深く英語史の森へと踏み込むための応用編ともいえます.

もともと『はじめての英語史』自体が,今お読みいただいているこの hellog の記事をベースに再構成された部分が多いのですが,紙幅の制約上,泣く泣くカットした話題や,より専門的な議論が,その連載記事(や hellog 記事群)に残されています.したがって,本書を読み進めながら,該当する箇所のコンパニオン・サイトを参照し,さらにそこからリンクされているブログ記事や,上記の連載記事へと飛ぶことで,立体的かつ重層的に英語史を学ぶことができます.この連載記事は現在でも無料で公開されていますので,まだご覧になったことがない方は,ぜひ一度訪れてみてください.

英語史の裾野を広げる出版活動としては,本書の第10刷のほかにも,今年の6月18日には英語史研究者仲間との共著になる『英語語源ハンドブック』(研究社)を,そして10月15日には同僚の井上逸兵さんとの共著になる『言語学でスッキリ解決!英語の「なぜ?」』(ナツメ社)を上梓しました.後者は,YouTube 「いのほた言語学チャンネル」から生まれた書籍であり,電子書籍版もリリースされたばかりです.まさにメディアミックス! これらの新しい書籍と合わせて,10刷までたどり着いたロングセラー『はじめての英語史』も,ご愛顧いただければ幸いです.

昨朝の heldio でも,この第10刷のニュースとコンパニオン・サイトについてご案内しました.「#1665. 拙著『はじめての英語史』の10刷が出ています --- コンパニオンサイトもどうぞ」を,ぜひお聴きください.

英語史の面白さをより多くの方に伝え,知的好奇心を刺激する「英語史をお茶の間に」の活動を,ブログ,ラジオ,YouTube,書籍等を通じて,これからも続けていきたいと思います.今後ともご協力と応援のほど,どうぞよろしくお願いいたします.

・ 堀田 隆一 『英語の「なぜ?」に答えるはじめての英語史』 研究社,2016年.

2025-12-20 Sat

■ #6081. 仮定法現在としての God save the king. と You eat sushi. --- mond での注目問答 [mond][subjunctive][sobokunagimon][imperative][optative][speech_act][voicy][heldio]

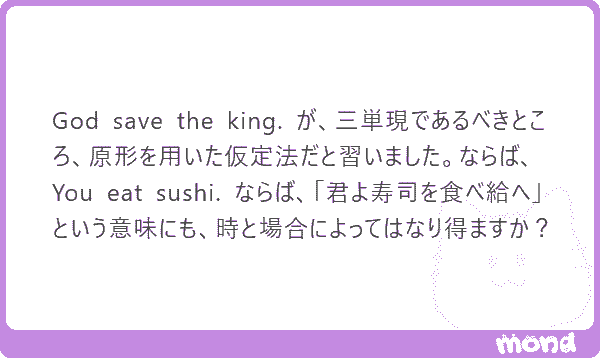

知識共有プラットフォーム mond に次の質問が届きました:God save the king. が,三単現であるべきところ,原形を用いた仮定法だと習いました.ならば,You eat sushi. ならば,「君よ寿司を食べ給へ」という意味にも,時と場合によってはなり得ますか?

この質問に回答したところ,「sushi 文」の問題として SNS 上でも注目が集まっています.

回答に当たって,前半では,仮定法現在としての「sushi 文」について,英語史の観点を交えながら,理論的な可能性と現実的な使用の実態を検討しました.願望を表わす仮定法現在は,古英語から中英語にかけては普通に用いられていました.しかし,近代英語以降には衰退し,「#3543. 『現代英文法辞典』より optative (mood) の解説」 ([2019-01-08-1]) で見たとおり,God save the king や So be it などの固定表現で用いられるのみとなり,今回の「sushi 文」のように生産的に願望表現を作ることは事実上不可能になりました.

また,後半では「平叙」と「命令」と「願望」の発話行為 (speech_act) の違いにも触れました.You eat sushi. は理論上はいずれの解釈も可能ですが,実際上は願望の読みはないといってよいでしょう.一方,発音される場合の韻律次第で「命令」の読みは残ります.この問題についても,最近気になっていたニュージーランドの道路標識 "PEDESTRIANS GIVE WAY TO VEHICLES" を例に挙げて少し論じてみました.

ぜひ上記の問答をお読みいただき,皆さんにもこの問題についてお考えいただければと思います.また,この問題への注目を受けて,一昨日のお昼に heldio で生配信「【ランチ生配信】Xで16万インプ!話題の「sushi文」解説」も行ないましたので,そちらもアーカイヴからお聴きいただければ.

・ Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan Svartvik. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman, 1985.

2025-12-12 Fri

■ #6073. B&C の第62節 "The Earlier Influence of Christianity on the Vocabulary" (5) --- Taku さんとの超精読会 [bchel][latin][borrowing][loan_word][christianity][link][voicy][heldio][anglo-saxon][history][helmate][oe]

今朝の Voicy heldio にて「#1657. 英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (62-5) with Taku さん --- オンライン超精読会より」をお届けしました.本ブログでも3日前にご案内した「#6070. B&C の第62節 "The Earlier Influence of Christianity on the Vocabulary" (4) --- Taku さんとの超精読会」 ([2025-12-09-1]) の続編となります.

引き続き,ヘルメイトの Taku さんこと金田拓さん(帝京科学大学)の進行のもと,B&C の第62節の最後の3文をじっくりと精読しています.具体的な単語が多く列挙されている箇所なので『英語語源辞典』などを引きながら読むと勉強になるはずです.

では,今回の精読対象の英文を掲載しましょう(Baugh and Cable, p. 82) .

Finally, we may mention a number of words too miscellaneous to admit of profitable classification, like anchor, coulter, fan (for winnowing), fever, place (cf. market-place), spelter (asphalt), sponge, elephant, phoenix, mancus (a coin), and some more or less learned or literary words, such as calend, circle, legion, giant, consul, and talent. The words cited in these examples are mostly nouns, but Old English borrowed also a number of verbs and adjectives such as āspendan (to spend; L. expendere), bemūtian (to exchange; L. mūtāre), dihtan (to compose; L. dictāre), pīnian (to torture; L. poena), pīnsian (to weigh; L. pēnsāre), pyngan (to prick; L. pungere), sealtian (to dance; L. saltāre), temprian (to temper; L. temperāre), trifolian (to grind; L. trībulāre), tyrnan (to turn; L. tornāre), and crisp (L. crispus, 'curly'). But enough has been said to indicate the extent and variety of the borrowings from Latin in the early days of Christianity in England and to show how quickly the language reflected the broadened horizon that the English people owed to the church.

B&C読書会の過去回については「#5291. heldio の「英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む」シリーズが順調に進んでいます」 ([2023-10-22-1]) をご覧ください.B&C 全体でみれば,まだまだこの超精読シリーズも序盤といってよいです.今後もゆっくりペースで続けていくつもりです.ぜひ皆さんも本書を入手し,超精読にお付き合いください.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

2025-12-09 Tue

■ #6070. B&C の第62節 "The Earlier Influence of Christianity on the Vocabulary" (4) --- Taku さんとの超精読会 [bchel][latin][borrowing][loan_word][christianity][link][voicy][heldio][anglo-saxon][history][helmate][oe]

本日 Voicy heldio にて「#1654. 英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (62-4) with Taku さん --- オンライン超精読会より」をお届けしました.一昨日,12月7日(日)の午前中にオンラインで開催した超精読会の様子を収録したものの一部です.

今回も前回に引き続き,ヘルメイトの Taku さんこと金田拓さん(帝京科学大学)に進行役を務めていただき,さらにヘルメイト数名にもお立ち会いいただきました.おかげさまで,日曜日の朝から豊かで充実した時間を過ごすことができました.ありがとうございます.超精読会の本編だけで1時間半ほど,その後の振り返りでさらに1時間超という長丁場でした.今後 heldio/helwa で複数回に分けて配信していく予定です.

さて,今朝の配信回でカバーしているのは,B&C の第62節の後半の始まりとなる "But the church . . ." からの4文です.以下に,精読対象の英文を掲載します(Baugh and Cable, p. 82) .

But the church also exercised a profound influence on the domestic life of the people. This is seen in the adoption of many words, such as the names of articles of clothing and household use: cap, sock, silk, purple, chest, mat, sack;6 words denoting foods, such as beet, caul (cabbage), lentil (OE lent), millet (OE mil), pear, radish, doe, oyster (OE ostre), lobster, mussel, to which we may add the noun cook;7 names of trees, plants, and herbs (often cultivated for their medicinal properties), such as box, pine,8 aloes, balsam , fennel, hyssop, lily, mallow, marshmallow, myrrh, rue, savory (OE sæperige), and the general word plant. A certain number of words having to do with education and learning reflect another aspect of the church's influence. Such are school, master, Latin (possibly an earlier borrowing), grammatic(al), verse, meter, gloss, and notary (a scribe).

6 Other words of this sort, which have not survived in Modern English, are cemes (shirt), swiftlere (slipper), sūtere (shoemaker), byden (tub, bushel), bytt (leather bottle), cēac (jug), læfel (cup), orc (pitcher), and strǣl (blanket, rug).

7 Cf. also OE cīepe (onion, ll. cēpa), nǣp (turnip; L. nāpus), and sigle (rye, V.L. sigale).

8 Also sæppe (spruce-fir) and mōrbēam (mulberry tree).

B&C読書会の過去回については「#5291. heldio の「英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む」シリーズが順調に進んでいます」 ([2023-10-22-1]) をご覧ください.今後もゆっくりペースですが,続けていきます.ぜひ本書を入手し,超精読にお付き合いいただければ.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

2025-11-12 Wed

■ #6043. 続・なぜ New Edinburgh ではなく Dunedin なのか? [voicy][heldio][etymology][celtic][scottish_gaelic][onomastics][toponymy][dunedin][edinburgh][naming][history]

昨日取り上げた話題の続編.Dunedin への改名について,The Reed Dictionary of New Zealand Place Names で該当項目 (pp. 124--25) を調べてみると,Chambers や Thomas Burns の興味深いコメントが引用されていたので,以下に掲載したい.

Dunedin: Otago. The name originally intended for Otago's future capital was New Edinburgh, but at the happy suggestion of William Chambers --- then provost of Edinburgh, and one of the founders of the Edinburgh publishing house of W. & R. Chambers --- it was named Dunedin, which is the old Celtic form of the name of the capital of Scotland. When condemning the proposed title New Edinburgh, Chambers wrote:

The 'news' in North America are an utter abomination ... It will be a matter for regret if the New Zealand Company help to carry the nuisance to the territories with which it is concerned. If not finally resolved upon, I should strongly recommend a reconsideration of the name New Edinburgh, and the adoption of another, infinitely superior and yet equally allied to old Edinburgh. I mean the assumption of the name Dunedin, which is the ancient Celtic appellation of Edinburgh, and is now occasionally applied in poetic composition, and otherwise to the northern metropolis. (The New Zealand Journal, 8 July 1843, p. 170.)

Alfred H. Duncan wrote in The Wakatipians:

In the year 1860 Dunedin was but a small place of a few hundred inhabitants, and the streets were more like muddy swamps than anything else, and to that the city owed the name of Mud-Edin by which we were wont to call it in these days.

According to A.H. McLintock in The History of Otago, Chamber's (sic) suggestion was not taken up because of a feeling that George Rennie, who had promoted the settlement scheme, and the name New Edinburgh, should not be offended. However as Rennie's influence on the Otago Settlement waned, Cargill was able to press for a name change, supported by the Rev. Thomas Burns who wrote to Cargill on 14 Feburary (sic) 1845, 'Let the settlement be called Otago --- the town Dunedin, the River Matou and not Molyneux and so forth, keeping to Native names. I suppose we cannot discard N. E. altogether at first --- if we can I wd. by all means do it. I like Otago, N.E. always put me in mind of R. [Rennie] (poor man! he must be a mortified wight.).'

Oddly enough it seems to have been the renaming of the 'Matou' river which settled the issue. As the name Dunedin celebrated old Edinburgh, so the name Clutha, ancient name for the Clyde, complimented old Glasgow, and this, finally, seemed to meet with general approval.

エディンバラ市長からの提案,そしてオタゴ大学学長になるべき人物による最終的な支持を経て,New 付きの地名が消えていったことになる.ニュージーランドには確かに New の地名が少ない.ただし,国号の New Zealand そのものに New が含まれているのは,おもしろい.

・ The Reed Dictionary of New Zealand Place Names. 2002 ed. Ed. Peter Dowling. Auckland: Reed, 2002.

2025-11-11 Tue

■ #6042. なぜ New Edinburgh ではなく Dunedin なのか? [voicy][heldio][etymology][celtic][scottish_gaelic][onomastics][toponymy][dunedin][edinburgh][naming][history]

先日,Voicy heldio にて「#1623. 「ダニーデン」はエディンバラの古名」を配信しました.今回の記事は,その音声配信に基づいています.

ニュージーランド南島の南に位置する町 Dunedin は,18世紀半ばにスコットランド移民によって築かれた町であり,当初は分かりやすく New Edinburgh と呼ばれていました.しかし,後に「新」を冠するこの名前は歴史の表舞台から姿を消し,Dunedin へと置き換えられることになります.この名称変更の背景には,おもしろい歴史があります.

そもそも Dunedin という名前はどこから来たのでしょうか.『英語語源辞典』によると,この地名はゲール語で "fort on the hill slope" 「丘の城塞」を意味する dùn eadain に由来し,故郷スコットランドの首都エディンバラを指す語でした.むしろ,現在通用されている Edinburgh は,ゲール語からの部分英訳ということになります.つまり,Dunedin は Edinburgh の古名・雅名となります.

この名前への変更を強く推したのが,エディンバラ市長だった William Chambers (1800--83) です.弟の Robert ともに出版社 W. & R. Chambers を設立した人物でもあります.彼は北米植民地で横行していた New ○○という地名を凡庸だとして嫌っており,ニュージーランドの町には,より歴史と由緒ある古い名前こそが相応しいと考え,Dunedin を提案したのです.

しかし,この提案に躊躇を示した人物もいました.その1人が,スコットランド自由教会 (Free Church of Scotland) の牧師であり,初期移民団の中心人物であった Thomas Burns (1796--1871) です.彼は地元の教会指導者としての役割のみならず,スコットランドを代表する詩人 Robert Burns (1759--96) の甥という血筋も持つ,文化的にも重要な人物でした.彼の名前に関する懸念は,エディンバラが文字通りに「丘の城塞」であるのに対し,ダニーデンはそうではないという点にありました.しかし,最終的には,地形よりも文化的・歴史的への価値が認められ,この都市の新しい名前が決定しました.

さて,この Thomas Burns の背景にある,スコットランド自由教会の歴史も重要です.彼らは1843年の「分裂」(Disruption) において,国家権力の教会への干渉に反発し,教会の独立を守るために立ち上がった長老派の牧師たちの一団でした.彼らは教会の独立だけでなく教育の独立も重視し,実際に Burns はニュージーランド最古の大学であるタニーデンにあるオタゴ大学(1869年設立)の初代学長を務めた人物でもあったのです.

地名1つをとっても,その背景には歴史のロマンと人間ドラマが隠されているものですね.スコットランドの歴史と誇りの詰まった Dunedin という地名に,改めて思いを馳せてみたいと思います.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

2025-11-09 Sun

■ #6040. 今朝の朝日新聞朝刊に「英語帝国主義」をめぐるインタビュー記事が掲載されています [notice][sociolinguistics][helkatsu][linguistic_imperialism][world_englishes][elf][elt][hel_education][demography][voicy][heldio]

昨日11月8日(土),朝日新聞デジタル版にインタビュー記事「世界で活躍,英語できないとダメ? 苦手意識を克服する「秘策」とは」が公開されました.この記事は,同紙の連載企画「今さら聞けない世界」の一環として,各分野の専門家へのインタビューを基にして,編集されたものです.

先日,連載の担当者の方より,「英語帝国主義」を念頭に,世界における英語の位置づけと,その英語に対して私たちはどのように臨めばよいかについて伺いたいとのご連絡をいただき,このインタビューを実施した次第です.貴重な機会をいただき,朝日新聞の関係者の方々に感謝申し上げます.

昨日公開されたデジタル版は有料記事となっておりますが,フルバージョンでお読みいただけます.また,紙面では本日11月9日(日)の朝刊に,同記事の短縮版が掲載される予定です.

さて,インタビュー(記事)の内容ですが,英語史研究者の立場から,英語が歴史を通じて築き上げてきた世界的な地位,日本語母語話者が英語学習で難しさを感じる構造的な要因,そして,苦手意識を乗り越えて自信をもって英語を使うための「秘策」についてお話ししました.

まず,国際的な舞台で英語が共通語 (lingua_franca) として機能しているという客観的事実をを確認しました.その上で,英語が世界的な地位を得た背景には,過去のギリシア語やラテン語など,かつての有力言語がたどった道筋と質的には同じ構造があることを指摘しています.特定の国家の政治的・経済的な力が,その言語の拡散を支えてきたという歴史的事実は,言語の力学を理解する上で重要です.この議論は,英語史における大きな論点の1つである「英語帝国主義批判」とも関わってきます.

次に,日本人にとって英語習得が難しいとされる構造的な理由についても触れました.日本語と英語は,発音や文法体系,語彙などの点で共通点が非常に少なく,言語の距離が遠いという事実があります.(数千年レベルで見れば)互いに方言といってよい関係にあるヨーロッパ諸語の母語話者と比べると,日本人が英語の習得に長い時間を要するのは,むしろ自然なことです.

さらに,単なる言語知識の問題を超えて,英米人と日本人の間には,コミュニケーションの土台となる宗教,歴史,文化,習慣の面での共通項も少なく,英語での会話における「作法」を知らないことが,習得のもう1つの大きな壁になっていることも指摘しました.欧州諸国の人々が英語での会話にあまり抵抗感がないのと比べると,日本人はいざ話そうとしたときに「そもそもどのように会話を始めたらよいのか」という戸惑いを感じやすいようです.

そして,記事のなかで最も注目していただきたいのが,苦手意識を克服し自信をもって話すための「秘策」です.具体的な内容はここでは伏せておきますが,英語史や社会言語学の知見に基づき,現在の世界の英語使用の実態に鑑みた,実践的なアドバイスとなっていると思います.鍵となるのは,世界の英語話者20億人のうち,英米人などの母語話者はマイノリティであるという事実です.

「英語帝国主義」については,本ブログでも linguistic_imperialism のタグの着いた記事をはじめとして,様々に議論してきました.ここでは Voicy heldio の関連回をご案内しておきたいと思います.ぜひお聴きいただければ.

・ 「#1607. 英語帝国主義から世界英語へ」

・ 「#145. 3段階で拡張してきた英語帝国」

改めて,紙面では本日11月9日(日)の朝刊に短縮版が掲載される予定ですので,そちらからもご一読いただければ幸いです.

2025-11-02 Sun

■ #6033. 「なぜ英語を学ばなければならないの?」を動画にしてみました by Google NotebookLM [hel_education][voicy][heldio][elt][notice][youtube][heltube][ai][helkatsu]

昨日の記事「#6032. なぜ英語を学ばなければならないの? --- 中高生に向けて」 ([2025-11-01-1]) は,2023年5月30日の heldio 配信回「#729. なぜ英語を学ばなければならないの? --- 中学生のための英語史」に基づいた文章である旨を述べました.話し言葉は書き言葉とは異なり,独特の勢いがありますので,ぜひ音声でもお聴きいただければ.

さらに,この同じコンテンツを動画化できないかと思案していたところ,Google NobebookLM で簡単にできることを知り,生成AIの力でアニメ+ナレーションの形に仕立て上げることにしました.細かいチューニングはできなかったので,出来上がりにはツッコミどころがいくつもありますが,初めての試みとして公開してみます.YouTube 「heltube --- 英語史チャンネル」に上げました.動画「なぜ英語を学ばなければならないの? --- 中高生に向けて」(6分49秒)をご覧ください.

どんなものでしょうか? 今後も「hel活×生成AI」はいろいろと試していきたいと思っています.

2025-11-01 Sat

■ #6032. なぜ英語を学ばなければならないの? --- 中高生に向けて [hel_education][voicy][heldio][elt][notice]

中高生に向けて英語と英語史について話すセミナーがあり,何をどう語ろうかと考えていました.2年半ほど前の2023年5月30日に Voicy heldio で「#729. なぜ英語を学ばなければならないの? --- 中学生のための英語史」と題する回を配信し,反響が大きかったことを思い出したので,そのときの内容を,さらにかみ砕いて話したらどうだろうかと思いつきました.そのためにも一度その概要を(自分のために)文章化しておこうということで,以下の文章となりました.議論の順番を多少組み替えたり,2025年時点での生成AIの発展などを意識して議論に組み込んだりしてありますが,主張したいことは変わっていません.

小中高で英語を学んでいる生徒たちや,ビジネスの現場で奮闘する大人たちまで,多くの日本人が抱く共通の疑問があります.それは「なぜ英語を学ばなければならないの?」という純粋な問いです.

特に生成AIによる翻訳・通訳の技術が目覚ましい進化を遂げ,瞬時に,そしてかなり正確に言語の壁を取り払ってくれるようになった現代において,この問いはかつてないほど切実な重みを増しています.膨大な時間とエネルギーを投じる語学学習は,はたして「コスパが悪い」と言わざるを得ないのだろうか,と.

長らく英語史という分野を専攻してきた研究者の視点から,この疑問に対し,絶対的な「答え」ではなく,中高生の皆さんが自ら考えるための3つの「英語史・言語学的ヒント」を提供したいと思います.

1.英語の世界的な地位は「たまたま」である --- 400年前はわずか600万人の言語

まず,英語の世界語としての地位を相対化する必要があります.今でこそ,英語は世界最強の lingua_franca と見なされていますが,この地位は,英語が言語として本質的に優れていたから得られたものではありません.単に,歴史的な「たまたま」の結果です.驚くべきことに,今から400年ほど前の近代英語期,すなわちシェイクスピアが活躍していた頃の英語話者は,イングランドの人口とほぼ同じ,わずか600万人程度でした.これが,後のイギリス帝国による世界的な植民地拡大と,その後のアメリカ合衆国の台頭という,一連の出来事によって,今日の20億人規模へと爆発的に増加したのです.

この歴史的事実は,英語が絶対不変の覇権言語ではないことを示唆しています.将来,中国語やスペイン語,あるいは今ではまだ目立っていない言語が,この地位を脅かすことは十分にあり得ます.英語学習を考える際,まずはその地位が歴史上の偶然の産物であるという冷静な視点をもつことが大事です.

2.世界「4分の1」のリアル --- 万能ではないが,人類史上最大の言語

では,現在の英語の実力はどのくらいなのでしょうか.「英語ができれば世界中の人と話せる」という言説は,残念ながら過大な期待を含んでいます.現在の世界人口約80億人のうち,母語話者と非母語話者を含め英語でコミュニケーションが取れる人は,せいぜい約20億人.つまり,世界の4分の1ほどにすぎません.私自身,学生時代に世界を旅し,観光地から一歩離れると英語が全く通じないという現実には何度となく直面しました.今でも英語は決して万能ではありません.

しかし,この4分の1という割合は,人類史上,単一の言語が達成した最も高いシェアであることは間違いありません.ギリシア語,ラテン語,アラビア語,中国語など,歴史上「世界語」と呼ばれ得る立場にあった他の言語と比較しても,現代世界における英語の通用度は群を抜いています.

過大評価も過小評価もせず,この「80億分の20億」というリアルな実力を知ること.そして,1つの外国語を選ぶとすれば,史上最大のリーチを持つ英語こそが,最大限の実益を伴う選択肢であることもまた事実なのです.

3.英語(外国語)学習から得られる「発想の転換」

生成AIによる言語技術が発達した現代,労力に見合う英語学習の真の価値はどこにあるのでしょうか.それは,コミュニケーションの便にあるというよりも,むしろ私たちの思考生活を豊かにしてくれる点にあるのではないでしょうか.英語を学ぶことは,私たちが普段,無意識のうちに縛られている日本語の「思考の枠組み」から一時的に解放される機会を与えてくれます.

例えば,日本語では親族を「兄,弟,姉,妹」と年齢の上下関係で厳密に区別するのに対し,英語では brother, sister と性別でしか区別しません.また,日本語では「米,稲,ご飯」などと状況に応じて語彙を使い分けるものを,英語では基本的に rice 一語で表現します.こうした言葉の構造的な違いに触れるとき,「なぜ?」という驚きやショックが生じます.この驚きこそが,日本語という非常に強い束縛から抜け出し,もう1つの視点,つまり英語的な思考法を手に入れるということに他なりません.これは単なる翻訳知識では得られない,世界認識の転換です.

日本語と英語は構造的に非常に隔たりが大きい言語です.だからこそ,発想の転換の恩恵を最大限に受けることができるのです.日本語母語話者にとって,状況はむしろ「ラッキー」であると言えます.得られる知的な恩恵の大きさを考えれば,英語学習のコスパは決して悪くありません.

4. 答えは,あなた自身の中に

英語を学ぶべきか否か.その答えは,大人や先生や大人が与える単純なものではなく,学習者1人ひとりが自らの価値観と目標に基づき,主体的に見つけ出す必要があります.歴史的偶然性,リアルな通用度,そして思考を転換する力.これらの多角的な視点から英語と向き合い,中高生の皆さん自身が答えを見つけてください.最後に,この問いを投げかけたいと思います.生成AIが言葉の壁を取り払うかもしれない未来に向けて,あなたはなぜ,あるいは何を求めて英語(やその他の外国語)を学びますか?

関連して,中高生に向けた heldio 配信回として,以下もお聴きください.

・ 「#510. 中高生に向けて モヤり続けることが何よりも大事です」(2022年10月23日)

・ 「#633. 答えを出すより問いを立てよ」(2023年2月23日)

・ 「#1577. helwa メンバー発信!中高生のあなたへ,私は今こうやって英語(外国語)とつきあっています --- 「英語史ライヴ2025」より」

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow