2025-09-30 Tue

■ #6000. 音声学セミナーにて「現代英語の発音と「大母音推移」」をお話ししました [notice][mindmap][gvs][phonetics][sound_change][spelling_pronunciation_gap][hel][academic_conference][vowel][diphthong]

「#5965. 現代英語の発音と「大母音推移」 --- 9月28日(日)の午後,日本音声学会の音声学セミナーにてお話しします」 ([2025-08-26-1]) でお知らせしたとおり,一昨日9月28日(日)に青山学院大学にて,日本音声学会音声学普及委員会主催の第35回音声学セミナーにて大母音推移 (gvs) についてお話しさせていただきました.セミナー本編に続き,質疑応答のセッションも合わせて3時間近くの長丁場でしたが,対面あるいはオンラインにて多くの方々にご参加いただき,私にとってもたいへん充実した会となりました.参加者の皆さん,ありがとうございました.また,学会長の斎藤弘子先生,音声学普及委員会の林良子先生,とりわけ夏休み前より企画準備でお世話になった内田洋子先生と牧野武彦先生には感謝申し上げます.

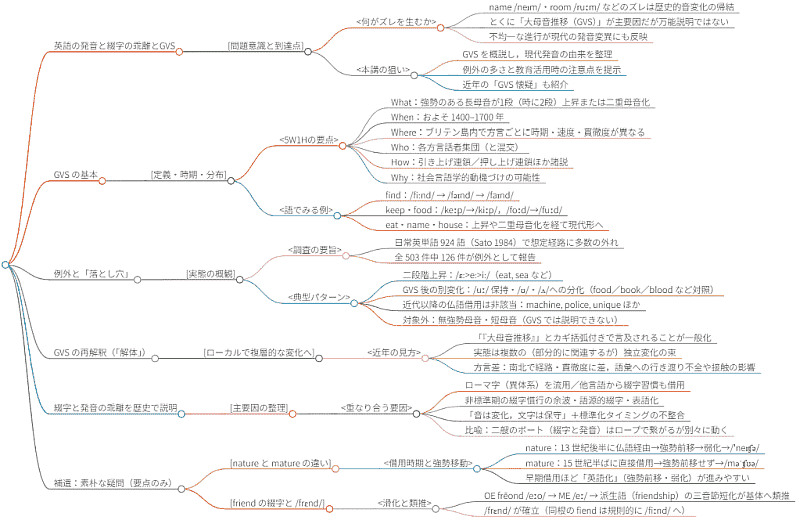

セミナーの概要については markmap によりマインドマップ化して整理しました(画像をクリックして拡大).

質疑応答セッションでは多くの質問をいただきましたが,時間の制限により,すべてにお答えすることができませんでした.今後,本ブログや Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」 などを通じて取り上げていきたいと思います.ぜひ今後も「大母音推移」にご注目ください.

2025-08-26 Tue

■ #5965. 現代英語の発音と「大母音推移」 --- 9月28日(日)の午後,日本音声学会の音声学セミナーにてお話しします [notice][gvs][phonetics][sound_change][spelling_pronunciation_gap][hel][academic_conference][vowel][diphthong]

日本音声学会音声学普及委員会の先生方よりお声がけいただき,1ヶ月ほど後の9月28日(日)14:00--17:00 に,第35回音声学セミナーにて標題でお話しさせていただくことになりました.英語史において最もよく知られる音変化の1つ,大母音推移 (Great Vowel Shift; gvs) を切り口として,現代英語の発音をめぐる多様性や変化について議論する予定です.

なぜ英単語 name は「ナメ」ではなく /neɪm/ と発音されるのか,room はなぜ「ローム」ではなく /ruːm/ なのか.英語を学習するなかで誰もが一度は抱く素朴な疑問でしょう.英語の綴字と発音の関係は一筋縄ではいかず,その不規則性は学習者(および教育者)を悩ませる大きな要因となっています.この「綴字と発音の乖離」 (spelling_pronunciation_gap) の背景には,様々な歴史的要因が横たわっていますが,そのなかでも広範な影響を及ぼしたのが,中英語期後期から近代英語期初期にかけて生じたとされる「大母音推移」です.この音変化関連する話題は本ブログでも「#205. 大母音推移」 ([2009-11-18-1]) を始め,多くの記事で取り上げてきました.

大母音推移は,一言でいえば,当時の英語のすべての長母音の音価が,連動して玉突きのように変化した現象です.上述の name を例にとれば,かつて /naːmə/ と発音されていた,その母音 /aː/ が上昇して /ɛː/,さらに /e;ː/ となり,最終的に2重母音化して /eɪ/ となりました.

この音変化は広範かつ体系的に生じましたが,すべての単語に,あるいはすべての地域で一律に適用されたわけではありませんでした.その浸透の不均一性,およびその後に生じた別の音変化の累積的な効果により,現代英語にみられる発音の多様性が生み出されるに至りました.現在の標準英語と非標準英語の違いや,世界諸英語間の差異に,大きな影響を及ぼしているのです.

今回のセミナーでは,この歴史的音変化の概要を解説するとともに,それが現代の多様な英語発音にどのようなインパクトを与えているのかにも光を当てたいと考えています.

本テーマは,音声学や英語史を専門とする方々はもちろんのこと,日々英語に接し,英語を教え,また学んでいる多くの方々にとっても興味深いテーマとなるはずです.とりわけ小中高の学校で英語を教えておられる先生方,将来英語教員を目指す学生の皆さんにとって,「なぜ英語の綴りと発音はこれほどまでに食い違っているのか」という生徒からの根源的な問いに,歴史的な視点から1つの答えを与えるヒントが得られる機会になると思います.

本セミナーは,青山学院大学での対面とオンライン (Zoom) でのハイブリッド開催となります.ご関心のある方は,ぜひご参加いただければ幸いです.以下に,学会サイトよりセミナーのご案内を要約します.

【 第35回音声学セミナー:現代英語の発音と「大母音推移」 】

・ 共催: 日本音声学会 音声学普及委員会,青山学院大学教育人間科学部附置教育人間科学研究所

・ 日時: 2025年9月28日(日)14:00--17:00

・ テーマ: 現代英語の発音と「大母音推移」

・ 講師: 堀田隆一(慶應義塾大学文学部教授)

・ 概要: なぜ name が /neɪm/ と,room が /ruːm/ と発音されるのか? 英語の綴りと発音の間に感じる「謎」は,歴史的な音変化に起因します.特に「大母音推移」は,現代英語の発音に大きな影響を与えました.本講演では,この歴史的変化を概説し,なぜ現代英語がこのような発音になったのかを解き明かします.さらに,音変化の不均一性が現代英語の発音の多様性にどう繋がるのかに目を向け,標準英語以外の多様な発音にも注目します.

・ 会場: (1)対面と(2)オンライン (Zoom) の同時ハイブリッド開催

・ (1)対面:青山学院大学 青山キャンパス・大学17号館17410教室

・ 〒150-8366 東京都渋谷区渋谷4-4-25

・ アクセスマップ

・ キャンパスマップ

・ (2)オンライン:Zoomリンクは,申込登録されたメールアドレス宛に開催前日までにお知らせします.

・ 定員: 対面100名,オンライン400名

・ 申込方法: 【事前登録制】 会員・非会員問わず,下記フォーム (Peatix) からお申し込み下さい.

・ フォーム

・ フォームの「チケットを申し込む」をクリックして下さい.

・ 登録には Peatix アカウントが必要です.アカウント作成にはメールアドレスや Google アカウントなどが使えます.

・ 登録期限: 9月26日(金)

・ 参加費:

・ 会員および学生は無料

・ 非会員一般1,500円

多くの皆さんのご参加をお待ちしております.

2025-06-12 Thu

■ #5890. 日本中世英語英文学会西支部で『英語語源ハンドブック』の新刊紹介をしてきました [hee][academic_conference][notice][voicy][heldio]

先週の土曜日,6月7日に京都の立命館大学で開かれた日本中世英語英文学会西支部例会へ参加してきました.来る6月18日に研究社から出版される『英語語源ハンドブック』の新刊紹介の機会をいただいていたのです.新刊紹介のセッションは以下の通りでした.

新刊紹介 (15:10~15:50)

『英語語源ハンドブック』(研究社,2025年)

唐澤 一友(立教大学教授)

小塚 良孝(愛知教育大学教授)

堀田 隆一(慶應義塾大学教授)

司会 福田 一貴(駒澤大学教授)

共著者の唐澤氏,小塚氏とともに登壇し,校閲協力者のお1人である福田氏に司会を務めていただきました.新刊紹介のために40分という異例の長さのお時間を賜わり,深く感謝いたします.当日,会場には40~50名ほどの参加者が集まってくださり,皆さんの熱心な視線を感じながらのセッションとなりました.今回の記事では,当日のセッションの様子を振り返りつつ,本書のねらいと特徴を改めて紹介したいと思います.

一昨日の記事「#5888. khelf の藤平さんに『英語語源ハンドブック』のチラシを作成していただきました」 ([2025-06-10-1]) でご紹介した広報用のチラシを60部用意して臨んだのですが,すべてなくなりました.また,出来たての『ハンドブック』の見本2部を会場で回覧したところ,多くの方にじっくりと手に取っていただけたようです.その効果もあってか(!?),翌日の Amazon 新刊ランキング「英語」部門で1位に返り咲くことができました.ご参加くださった皆様,本当にありがとうございました.

セッションでは,まず司会の福田氏から,本書がこれまでの類書とどう違うのか,という話から始まりました.従来の語源本と異なり,英語史の専門家3名が集まって制作した点に本書のユニークさがある旨が指摘されました.

これを受けて,唐澤氏は,本書が単なる「語源本」ではなく「英語史入門」として読めるように作られている旨を述べました.個々の単語をきっかけに,その背景にある英語の歴史(音の変化,綴字の変化,意味の変化など)に自然と触れられるように設計されている,ということです.

次に小塚氏は,小学校から大学までの英語の教員や学習者といった,幅広い読者を想定している点に触れました.このような読者層を念頭に,1つひとつの単語の歴史を丁寧に描くことを心がけたとのことです.専門家向けの辞典と,一般的な学習参考書の間のギャップを埋めることこそ,英語史専門家がこの本を書いた意義だと語りました.

堀田からは,企画当初からいわゆる「ボキャビル本」とは異なるものを作りたいと考えていたことを話しました.そのための鍵が,小塚氏のアイディアである「JACET8000の基本1000語」に絞るという戦略でした.誰もが知る単語を入口にしつつも,印欧語根まで遡ったり,そこから広がる別の単語も紹介したりすることで,より専門的な英語史の世界や上級者向けの辞典への「橋渡し」となることを強く意識した,という次第です.専門書では当たり前すぎて説明が省かれがちな「グリムの法則」なども,本書では具体例に即して逐一言及し,丁寧に解説しています.

セッションでは,「基本1000語」を扱う上での工夫や苦労話にも花が咲きました.唐澤氏は,印欧語根まで遡って解説することで語彙のネットワーク的な広がりを感じられるようにした点を,小塚氏は,言語の背景にある社会や文化が垣間見える意味変化の魅力をたくさん盛り込んだ点を挙げていました.堀田からは,各見出し語に付けた「キャッチコピー」決めの舞台裏を紹介しました.なかなか大変な作業で,ウンウン唸りながら,なんとかかんとかひねり出したものが多いなど,打ち明け話しで盛り上がりました.

最後に,この企画の意外な誕生秘話を披露しました.実は今から10年近く前,日本中世英語英文学会の懇親会の3次会の席で,この3名で「こんな本があったらおもしろいよね」と語り合ったのがすべての始まりだったようなのです(このことは,小塚氏のみが記憶していました).学会での雑談がきっかけで生まれた本を,時を経てその学会(の支部)で紹介できたことは,実に感慨深いものがあります.

セッションの締めくくりには,会場で参加していた校閲協力者の小河舜氏(上智大学)からも「専門家にも一般の読者にもちょうど良いバランスの本」「さらなる学習へのジャンプ台になる本」という,嬉しいコメントをいただきました.

この本が,多くの人にとって英語(史)の奥深さに触れるきっかけになってくれることを願っています.

なお,本記事と同趣旨で,6月11日に唐澤氏,福田氏,小河氏とともに4人で heldio にて「#1473. 土曜日の『英語語源ハンドブック』新刊紹介の振り返り」を配信していますので,そちらもお聴きいただければ.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

2025-06-04 Wed

■ #5882. 今週末(土),京都で『英語語源ハンドブック』の新刊紹介 --- 日本中世英語英文学会西支部例会にて [academic_conference][hee][notice][heldio][helwa][hel_education][elt][etymology]

今週末6月7日(土)の午後は,近刊書『英語語源ハンドブック』(研究社)をめぐり京都が熱い!

立命館大学の衣笠キャンパスにて,日本中世英語英文学会の第41回西支部例会が開催されます.本日より2週間後の6月18日(水)に発売予定の『英語語源ハンドブック』の共著者3名による新刊紹介セッションが開かれることになっているのです.開催要領は以下の通りです.

IV 新刊紹介 (15:10~15:50) 学而館 GJ 401 教室

『英語語源ハンドブック』(研究社,2025 年)

唐澤一友(立教大学教授)

小塚良孝(愛知教育大学教授)

堀田隆一(慶應義塾大学教授)

司会 福田一貴(駒澤大学教授)

共著者である唐澤一友氏,小塚良孝氏,そして堀田隆一の3名が対面で集合し,公の場で本書について語るのは,本書出版の情報公開後,初めての機会となります.本書の狙いや魅力についてお話しする予定です.なお,司会の福田一貴氏には,小河舜氏(上智大学)とともに,本書の校閲に協力いただいています.

本書の位置づけは,単に英単語の語源を解説する語源辞典の簡略版ハンドブックというわけではありません.むしろ,英語史の知識をいかに英語の教育・学習に活かすか,その具体的な方法を提案することに主眼を置いています.英語教員が授業で披露すれば学生の知的好奇心をくすぐるであろう豆知識や,英語学習者が単語の奥深さに触れることで記憶に定着させやすくなるようなエピソードが豊富に盛り込まれています.語源のみならず,意味・発音・用法の歴史的変遷にも光を当て,巻頭の英語史概説や巻末の用語解説と合わせて読めば,自然と英語史の基礎知識も身につくように編まれています.

本書は日本語で書かれていますが,英語タイトルとして Handbook of English Etymology (= HEE) も設定されています.発売前ではありますが,hellog でもすでに hee のタグを付けて,いくつかの記事を公開してきましたので,そちらもお読みください.

ちなみに,今回の西支部例会には,新刊紹介の直後に目玉企画が用意されています.こちらも合わせてご案内します.

V 企画発表 (16:05~17:50) 学而館 GJ 401 教室

〈仄暗き中世〉の系譜と魅力 --- 中世暗黒化言説を巡って

司会・総論 岡本広毅(立命館大学准教授)

清川祥恵(佛教大学講師)

小澤実(立教大学教授)

大西巷一(漫画家)

こちらの西支部例会にご関心のある方は,公式HPをご訪問ください.

また,『英語語源ハンドブック』の共著者らが京都入りする金曜日以降,Voicy heldio 収録や生配信などもあり得ますので,ぜひ私の heldio および X アカウントをフォローして,続報をお待ちください.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

2025-04-07 Mon

■ #5824. 近刊『ことばと文字』18号の特集「語彙と文字の近代化 --- 対照言語史の視点から」 [academic_conference][contrastive_language_history][review][toc][heldio]

日本のローマ字社 (編)の『ことばと文字』18号が,月末の4月25日にかけて刊行される予定です.毎年4月に新刊の出る年刊誌ですが,今回の特集は「語彙と文字の近代化 --- 対照言語史の視点から」です.この特集に私も寄稿しています.

対照言語史 (contrastive_language_history) というのは耳慣れない用語かと思いますが,例えば英語史と日本語史を照らし合わせて何かおもしろい共通点や相違点がないかを探る,歴史言語学の問題発見のための新たなアプローチです.異なる言語の歴史を専門とする研究者の方々と勉強会を開いたり,学会で発表するなどしながら,かれこれ8年ほど温め育んできたアイディアです.この研究活動は,2022年に高田 博行・田中 牧郎・堀田 隆一(編著)『言語の標準化を考える --- 日中英独仏「対照言語史」の試み』 大修館,2022年.の出版として結実しました.

活動はその後も継続しており,このたび上掲書の編者3名(田中 牧郎,高田 博行,堀田 隆一)がコーディネーターとなり,対照言語学的アプローチを強く意識しつつ,『ことばと文字』18号の特集を組むことになった次第です.特集に寄稿しているのは計12名の,それぞれ日中英独仏語(の歴史)を専門とする執筆者です.133頁の紙幅をいただいての大型の特集となっています.事前に指定されていたいくつかの論考に関しては,執筆者同士が互いにコメントし合い,それを脚注で示すという,上掲書でも採用したオリジナルの演出に再挑戦しています.

以下,特集記事のラインナップです.

特集 「語彙と文字の近代化 --- 対照言語史の視点から」

- 《序論》対照言語史から見た語彙と文字の近代化(田中 牧郎/高田 博行/堀田 隆一)

- 日本語の語彙と文字・表記の近代化(田中 牧郎)

- 西洋言語との接触による文字の近代化(木村 一)

- 近代語の表記の変遷からみる「当用漢字表」(?橋 雄太)

- 日本語における漢語語彙の近代化(陳 力衛)

- 中国語における語彙と漢字の近代化 --- 北京語の革新と鋳造活字の誕生(千葉 謙悟)

- 英語語彙の近代化 --- 英語史におけるギリシア借用語(堀田 隆一)

- 15世紀英語の綴り字のバリエーションとその収束 --- Pepys 2125 写本の事例から綴り字研究の課題を考える(家入 葉子)

- 後期近代英語期の綴り字改革 --- 挫折と成功(中山 匡美)

- ドイツ語の語彙と綴字法の近代化(高田 博行)

- ドイツ語史における文字の近代化 --- イデオロギー化された文字(大倉 子南)

- フランス語の近代化における辞書の貢献(西山 教行)

- 豊穣なる混沌 --- ルネサンス期のフランス語における語彙の拡張(片山 幹生)

実はこの特集に沿った形で,今週末の4月12日(土)の午後に京都大学にて開催される英語史研究会第34回大会にてラウンドテーブル「語彙と文字の近代化 --- 対照言語史の観点から ---」が企画されています.執筆者のうち7名が集まり,特集の内容を紹介しながら対照言語史的に議論する予定です.詳しくは,先日の hellog 記事「#5801. 英語史研究会,4月12日(土)に京都大学にて開催」 ([2025-03-15-1]) をご覧ください.英語史研究会には当日参加も可能ですので,ご関心のある方はぜひご検討ください.

『ことばと文字』18号は,Amazon などのネット書店でも予約注文が開始されています.英語史研究会と合わせて,ぜひ注目していただければ幸いです.

(以下,後記:2025/04/09(Wed))

特集については heldio でも「#1410. 近刊『ことばと文字』18号の特集「語彙と文字の近代化 --- 対照言語史の視点から」」として紹介しています.ぜひお聴きください.

・ 田中 牧郎・高田 博行・堀田 隆一(編) 特集「語彙と文字の近代化 --- 対照言語史の視点から」『ことばと文字18号:地球時代の日本語と文字を考える』(日本のローマ字社(編)) くろしお出版,2024年4月25日.4--136頁.

・ 高田 博行・田中 牧郎・堀田 隆一(編著)『言語の標準化を考える 日中英独仏「対照言語史」の試み』 大修館,2022年.

2025-03-15 Sat

■ #5801. 英語史研究会,4月12日(土)に京都大学にて開催 [academic_conference][contrastive_language_history][voicy][heldio][video_podcast][spotify]

英語史研究会第34回大会が,ほぼ1ヶ月後の4月12日(土)の午後,京都大学にて開催されます.公式HPの「お知らせ」より,プログラムや発表要旨をご覧になれます.参加はフォームによる登録制で,締切は3月20日(土)となっています.

第34回では,4件の研究発表,および1件のラウンドテーブルが予定されています.ラウンドテーブルの題目は「語彙と文字の近代化 --- 対照言語史の観点から ---」となっており,日独仏英の4言語を専門とする方々が登壇予定です.敬称略にて,田中牧郎(明治大学);高田博行(学習院大学);片山幹生(大阪公立大学),西山教行(京都大学);家入葉子(京都大学),中山匡美(神奈川大学)の6名に加え,私,堀田隆一(慶應義塾大学)も司会として参加いたします.

異なる言語史を比較対照する対照言語史 (contrastive_language_history) という新しいアプローチで,各言語の語彙と文字の近代化を論じます.このアプローチは,2022年に出版された『言語の標準化を考える --- 日中英独仏「対照言語史」の試み』(大修館)で提唱されたもので,今回のラウンドテーブルにはその編者3名も参加します.肩の凝らない座談会となる予定です.

英語史研究会の開催については,3日前に Voicy heldio でも「#1382. 英語史研究会のご案内 --- 4月12日(土)に京都大学にて開催」としてお知らせしました(20分ほどの長さ).その回は,私が Spotify のビデオポッドキャストに初挑戦した配信回でもありまして,よろしければそちらからもご覧いただければ(そしてフォローしてしただければ)と思います.

4月12日に,英語史を学んでいる(あるいは学んでみたい)多くの方々のご参加をお待ちしています.

・ 高田 博行・田中 牧郎・堀田 隆一(編著) 『言語の標準化を考える --- 日中英独仏「対照言語史」の試み』 大修館,2022年.

2025-03-12 Wed

■ #5798. 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」の Video Podcast 版を開始しました [voicy][heldio][video_podcast][spotify][radio_broadcast][academic_conference][helkatsu][heltalk][link][ewlr]

Voicy でお届けしている「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」の Video Podcast 版を開始しました.音声配信プラットフォーム Spotify より,同名の Podcast チャンネル「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」として視聴できます.

冒頭の動画は,今朝公開した heldio 最新回「#1382. 英語史研究会のご案内 --- 4月12日(土)に京都大学にて開催」です(20分11秒).基本的にはラジオ収録風景を撮影しただけですので(暗めの部屋ですみません),内容は耳でお聴きいただければ十分なのですが,Video Podcast が流行ってきているということで試してみた次第です.この Video Podcast 版 heldio は,必ずしも毎日更新していけるかどうかは分かりませんが,「英語史をお茶の間に」広げるべく,適宜活用していきたいと思います.ぜひフォローのほど,よろしくお願いいたします.なお,耳だけで十分という方は,これまで通りに Voicy にてこちらよりお聴きいただければ.

Spotify では,姉妹 Podcast チャンネルとして「英語史つぶやきチャンネル (heltalk)」も毎日配信しています.heltalk では,heldio の過去回の再放送,「hel活単語リレー」 (ewlr),その他のカジュアルな英語史小ネタを配信しており,heldio よりも更新頻度が高いです.いつでも英語史に触れていたいという方は,こちらもフォローしていただければ.以下は,昨日公開した「hel活単語リレー: rickshaw, Shaw, alphabet」です(9分29秒).

2024-03-03 Sun

■ #5424. 第7回 HiSoPra* 研究会のお知らせ [hisopra][academic_conference][notice][khelf][aokikun]

2週間後の日曜日,3月17日の13:30--17:10に,オンライン(Zoom 利用)で歴史社会言語学・歴史語用論の研究会 HiSoPra* (= HIstorical SOciolinguistics and PRAgmatics) の第7回大会が開催されます.

プログラムはこの記事の末尾,あるいはこちらの正式版 (PDF) をご覧ください.

Zoom によるオンライン開催となりますので,参加には事前の申し込みが必要となります.3月14日(木)までに,こちらの Google フォームよりお申し込みください.3月15日(金)に Zoom のミーティング URL をお知らせします.

今回の研究会には,日本語分野からの研究発表が1件,英語史・英語学分野からの研究発表が2件あります.また,第2部では「歴史社会言語学・歴史語用論研究の動向と文献紹介」と題する懇談会風のラウンドテーブルを予定しています.ラウンドテーブルでは,4名の方々が日本語,英語,ドイツ語の最新の HiSoPra 研究動向についてトークします.セッションの後半は,参加者皆さんとの情報共有の時間となります.肩の凝らないおしゃべり回となりそうです.

過年度の HiSoPra* 研究会に関連する hellog 記事としては,hisopra をご覧ください.今回の第7回も,多くの方々の参加をお待ちしています!

第7回 HiSoPra* 研究会プログラム

2024年3月17日(日) オンライン開催

13:30 開会

第1部 研究発表

13:35--14:10 研究発表1 司会 堀江 薫(関西外国語大学)

多田知子(青山学院大学)

「「わけ(だ)」文法化の経緯」

14:15--14:50 研究発表2 司会 椎名美智(法政大学)

青木 輝(慶應義塾大学大学院生)

「英語の歴史におけるトートロジー --- その慣習性と使用に着目して」

14:55--15:30 研究発表3 司会 椎名美智(法政大学)

高村 遼(立正大学)

「間主観的な機能から談話を構成する機能へ --- 談話標識 well の共時的分析から」

休憩

第2部 ラウンドテーブル

15:45--17:10

「歴史社会言語学・歴史語用論研究の動向と文献紹介」

司会 堀田隆一(慶應義塾大学)

話題提供者 小野寺典子(青山学院大学)

「談話標識の通時的研究の動向」

話題提供者 東泉裕子(東洋大学)

「漢語の歴史社会言語学・歴史語用論」

話題提供者 家入葉子(京都大学)

「Absolute Infinitive についての論文集の紹介」

話題提供者 高田博行(学習院大学)

「ドイツ語圏における歴史社会言語学・歴史語用論の動向」

17:10 閉会

2023-10-16 Mon

■ #5285. 青山英語史研究会で英語史教育について情報交換しました [hel_education][academic_conference]

昨日の午後2時から5時まで,2023年度の青山英語史研究会がオンラインで開催されました.今年度の研究会は,通常の研究発表ではなく,日本中の英語史研究者・教員たちが集まって大学レベルでの英語史教育について情報交換し議論するというユニークな趣旨で開催されました.私も参加する機会をいただきましたが,新しい試みで,研究会の3時間のあいだ,おおいにインスピレーションを得ることができました.主宰者の寺澤盾先生(青山学院大学)には感謝申し上げます.

研究会は,寺澤先生の開会の挨拶の後,まず第1部として「教員による推し英語史教科書」の紹介がありました.推薦者は和田忍先生(駿河台大学)で,和田先生らしい味わいのある選書が披露されました.(こちらに直接掲載することはできませんが)今後参考にさせていただきたいと思います.

続いて第2部は「英語史の模擬授業」.矢冨弘先生(熊本学園大学)と田辺春美先生(成蹊大学)による各30分間の模擬授業とその解説でした.それぞれ題目は「社会との繋がりに重きを置いた英語史授業」と「原典の精読に重きを置いた英語史授業」です.自分以外の英語史教員による英語史の授業を「受講」する機会はほとんどないので,自身の英語史教育の見方や方法を顧みるきっかけとなりました.

第3部は,第1部と第2部の登壇者,および寺澤先生も含めてのディスカッションです.僭越ながら私がその司会を務める役目になっておりました.30名ほどの参加者から質問やコメントを募りつつ,1時間ほど,よりよい英語史教育のために議論し,意見交換しました.

全体として気づきの多い研究会でした.備忘のために思いついた点を箇条書きにしておきます.

・ 英語史の通史記述において各教員の専門とする時代の扱いがことさらに厚くなるきらいはあるものの,それはそれで研究者としての情熱が発露する箇所でもあり,一概に悪いこととはいえない.ただし,もちろんバランスの偏りすぎには注意する必要がある.

・ 英語史に関連するすべての分野をカバーできることが理想だが,各大学のカリキュラムに応じて,関連授業との兼ね合いにより適宜「守備範囲」を設定することが大事である.

・ 英語史の授業でも,動画を用いるなど演習的,アクティヴラーニング的な運営方法はもっと開発されてしかるべきである.

・ 通史記述と原典講読のバランスが難しいが,やはり一方だけだと単調になってしまうので常に工夫が必要である.

・ 上記のような課題をスマートに解決するために,英語史教員の間で授業アイディアについて共有の機会や場所が準備されるとよいのではないか.

多くの英語史教員が似たような悩みや懸念を抱いているということが確認できただけでも,今回の研究会の意義があったように思います.ありがとうございました.

2023-03-13 Mon

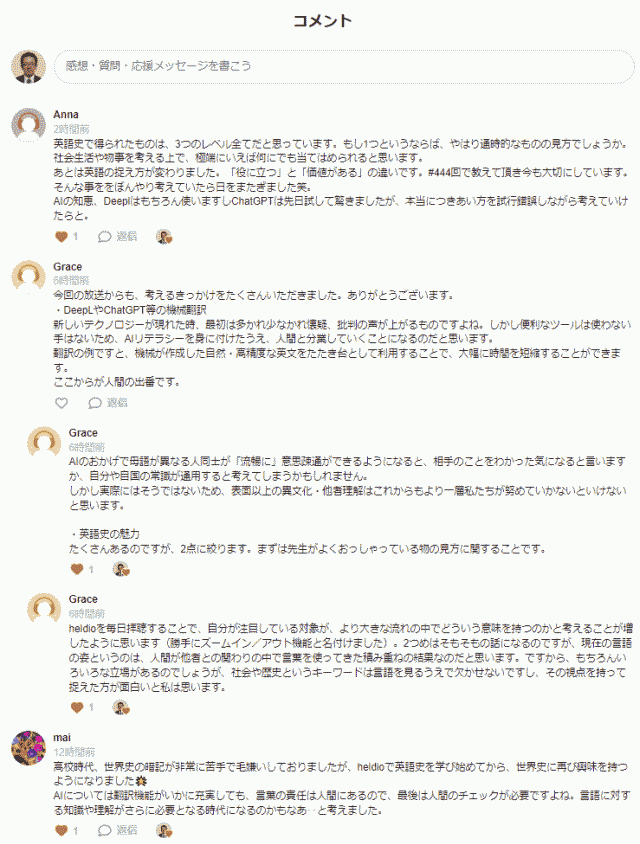

■ #5068. 英語史の知識・智恵は AI に負けない [academic_conference][heldio][voicy][ai][hel_education]

一昨日の3月11日(土)の午後に,JACET中部支部2022年度第2回定例研究会(オンライン)にて講演させていただきました.40名超の方々のご参加を賜わり,ありがとうございました.また,支部長の今井隆夫先生(南山大学)をはじめ,事前準備にご尽力いただいた事務局の先生方に感謝いたします.

講演後の質疑応答のなかで,英語教育において AI といかに付き合っていくべきかという大きな論題が提示されました.DeepL や ChatGPT など昨今の AI の自然言語処理の飛躍的発展を前に,語学教員は一人残らず頭を悩ませていることと思います.私もその一人です.

しかし,今回の講演では,いかにして英語史が英語教育に貢献できるかという点に注目してきたので,この質問に対しても主にそちらの観点からお答えしました.英語史の知識・智恵は AI に負けることはないので動揺するに値しない,というのが私の回答です.

講演でのこの質疑応答について,昨日の Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にて取り上げました.「#650. 英語史の知恵が AI に負けない3つの理由」と題して23分ほどお話ししていますので,ぜひお聴きいただければと思います.

講演でも放送でも述べましたが,(英語)教育における英語史活用には3つのレベルがあると考えています.もう少し丁寧に整理する必要がありますが,当面のものをこちらに示します.

1. intra-disciplinary: 語源を用いた語彙学習,綴字と発音の関係,文法変化など

2. inter-disciplinary: 英語教育や英語学との協力,他の科目(歴史,地理,国語,他の外国語)との連動など

3. extra-disciplinary: 言葉に限らず物事の通時的見方を養う,言語の変化・変異・多様性,言語・国籍・民族・性・宗教の inclusion など

理想的には,この3つのレベルすべてに関わるような英語史の話題を選び,それを用いて英語(史)教育を行なっていくのがよいと考えています.

heldio の上記の放送回には多くのコメントが寄せられてきています(こちらのページの下方を参照).新たな議論が展開しており,私自身も思考を促されています.エキサイティングな議論ですので,ぜひ hellog 読者の皆さんも,そちらのコメント欄を通じてこの議論に加わっていただければと思います.

2022-03-23 Wed

■ #4713. 言語教育エキスポ2020のシンポで「大母音推移」についてお話ししました [academic_conference][notice][slide][elt][gvs][heldio]

去る3月6日(日) 14:40--16:10 に,Zoom 開催の言語教育エキスポ2022のシンポジウム「英語史を英語教育に生かす」にてお話しさせていただきました.関係の先生方にはシンポジウムの準備から当日までたいへんお世話になりました.参加された皆様にも,たいへん貴重なご意見やご質問を賜わりました.ありがとうございます.

私がお話しした題目は「「大母音推移」の英語教育上の役割を再検討する(近年の研究動向を踏まえて)」です.私自身が何か大母音推移 (gvs) についてオリジナルの新しい研究を試みたわけではまったくなく,あくまで学史を振り返っただけでした.予稿・概要はこちらからどうぞ.

何かの役に立つかもしれませんので,発表で用いたスライド資料を公開します.100年以上にわたって英語史研究者を魅了してきた「大母音推移」の行く末に思いをはせていただければと.以下はスライドの各ページへのリンクです.

1. 「大母音推移」の英語教育上の役割を再検討する(近年の研究動向を踏まえて)

2. 目次

3. 1. はじめに

4. GVS を母音四辺形で示すと

5. 2. GVS の研究史概観

6. 3. GVS の 5W1H

7. 具体的な単語例で

8. 4. GVS の「例外」

9. 4つの問題点

10. /ɛː/ > /eː/ > /iː/ の2段階の上げ

11. GVS 後に別途生じた音変化の結果

12. 近代以降のフランス借用語において

13. GVS は無強勢母音や短母音とは無縁

14. 派生語ペアにみる母音の長短

15. 派生語ペアにみる母音の長短の例外

16. 5. GVS の解体

17. GVS の貫徹度は方言によって異なる

18. 各々の母音変化は部分的には関連し合っているものの,独立した音変化である

19. GVS 進行表

20. 後期古英語期から後期近代英語期までの長期にわたる様々な母音変化の一部

21. 6. おわりに

22. 参考文献

23. 素朴な疑問 (1) 「nature と mature は1文字違いですが,なんで発音がこんなに異なるのですか?」

24. 素朴な疑問 (2) 「なぜ friend はこの綴字でこの発音なのですか?」

ちなみに,先日の Voicy 「英語の語源が身につくラジオ」 でも(散歩しながら)大母音推移についてしゃべったばかりなので紹介しておきたいと思います.大母音推移の威力と魅力を味わってみてください.

・ 「大母音推移(前編)」(2022年3月8日放送)

・ 「大母音推移(後編)」(2022年3月9日放送)

2021-11-24 Wed

■ #4594. 英語教員養成コアカリのシンポで英語史についてお話ししました [academic_conference][notice][slide][elt]

昨日11月23日(火)の 15:00?17:00 に,Zoom 開催の第2回英語教員養成コアカリキュラム・研究フォーラムのシンポジウム「コアカリのこれから?10年後を見据えて?」にてお話しさせていただきました.シンポジウムの準備から当日までお世話になりました東京学芸大学の馬場哲生先生,粕谷恭子先生,高山芳樹先生,およびシンポジウムでご一緒させていただきました卯城祐司先生(筑波大学),松下信之先生(大阪府教育庁)には感謝致します.たいへん実りある時間を過ごすことができました.

「英語史科目の現状・課題・提案」と題する内容で,英語教育やコアカリにおける英語史の位置づけについて15分間ほど発表する機会をいただき,その後,発表者間や他の参加者からの質疑応答を経て,ディスカッションに進みました.普段私は英語史を専門科目と位置づけて研究・教育を行なっていますが,今回は英語教育・行政の観点から英語史を見てみるという貴重な機会に恵まれました.

日々の本ブログや拙著などでも英語教育の視点は常に含めているつもりですが,念頭においているのは個々の読者であって,必ずしも組織的な英語教育・行政を意識していたわけではありません.その意味で今回のシンポジウムは新鮮で,学ぶことが多かったように思います.

簡単なものではありますが,シンポジウムで用いたスライドをこちらに置いておきます.以下にスライドの各ページへのリンクも張っておきます.

1. タイトルページ

2. 英語史科目の現状・課題・提案

3. 目次

4. 1. はじめに:コアカリのなかの英語史

5. 「英語学」の項目 (p. 8)

6. 第3項「英語の歴史的変遷,国際共通語としての英語」

7. 2. 英語史科目の現状

8. 3. 英語史科目の課題と提案

9. 4. 学界の潮流と英語史の強み (1)

10. 学界の潮流と英語史の強み (2)

11. 学界の潮流と英語史の強み (3)

12. 学界の潮流と英語史の強み (4)

13. 5. 英語教育への具体的応用

14. 6. おわりに:教員の引き出しを増やす英語史

15. 英語史のお勧め文献

16. 拙著・拙論

2021-05-10 Mon

■ #4396. 初期中英語の方言地図とタグ付きコーパスを提供してくれる LAEME [laeme][lalme][slide][corpus][academic_conference]

8ヶ月ほども前の話しで恐縮だが,昨年9月20日(日)にオンラインで開催された2020年度駒場英語史研究会にて,特別企画「電子コーパスやオンライン・リソースを使った英語史研究 ― その実践と可能性」に発表者として参加させていただいた.私の専門とする英語史の時代が中英語期なので,その時代の方言地図とタグ付きコーパスを紹介する趣旨で「LAEME & LALME を用いた英語史研究入門」と題して話す機会をいただいた.タイトルにある LAEME と LALME というものは,中英語を代表する2つの姉妹方言地図につけられた名前である.研究会では,とりわけ妹分である初期中英語期の LAEME の紹介に焦点を当てた,

研究会の様子はすでに「#4166. 英語史の各時代のコーパスを比較すれば英語史がわかる(かも)」 ([2020-09-22-1]) で簡単に報告したが,私の発表で用いたスライド資料について,活用されないよりはされたほうがよいと思ったので,こちらにて公表しておきたい.以下はスライドの各ページへのリンク.

・ 1. 駒場英語史研究会特別企画「電子コーパスやオンライン・リソースを使った英語史研究 ― その実践と可能性」LAEME & LALME を用いた英語史研究入門

・ 2. 本スライド資料

・ 3. 中英語 =「方言の時代」

・ 4. LAEME & LALME =「方言の時代」に使える最強の研究ツール

・ 5. LALME (書籍版)の外観

・ 6. LAEME & LALME との私的なお付き合い

・ 7. LAEME & LALME が提供してくれるもの

・ 8. LAEME & LALME のすごい点(学史上の意義)

・ 9. LAEME & LALME の強みと弱み

・ 10. LAEME のデータ点とサイズ (cf. #856)

・ 11. LAEME コーパスの「代表性」 (#1263)

・ 12. LAEME のタグ体系

・ 13. The Owl and the Nightingale (MS Cotton) の冒頭2行

・ 14. 対応する LAEME の tag file

・ 15. LAEME で(やろうと思えば)できることの例

・ 16. LAEME でやりにくいことの例

・ 17. LAEME の機能紹介

・ 18. お題1 3単現語尾の通時・方言分布 (#2142)

・ 19. お題2 nighti(n)gale の n (#797)

・ 20. お題3 through の異綴字はどれだけあったか? (#53)

・ 21. お題4 between の異形態はどれだけあったか?

・ 22. お題5 third の音位転換はいつ,どこで起こったか?

・ 23. お題6 初期中英語の「キーワード」抽出

・ 24. LAEME & LALME を利用したその他のミニ研究

・ 25. 参考文献・サイト

高度に専門的なツールなので取っつきにくいのは承知ながらも,LAEME を用いるとこんなことができますよ,ということでブレストしてみた「15. LAEME で(やろうと思えば)できることの例」に目を通していただければと.

2021-03-05 Fri

■ #4330. 春のゼミ合宿にて卒論・修論報告会を開催しました [hel_education][academic_conference][sotsuron][notice]

一昨日の3月3日に,一日がけで春のゼミ合宿(オンライン)を開催しました.年度末ということで,学部・院のゼミ関係者の執筆した卒業論文(7本)と修士論文(2本)の報告会という趣旨で,1人につき20分の発表および10分の質疑応答という時間割で,朝から夕方までみっちり勉強する機会となりました.

以下「#4297. 2021年度に提出された卒論論文の題目」 ([2021-01-31-1]) のリストと多く重なりますが,堀田ゼミ(慶應義塾大学文学部・文学研究科英米文学専攻の英語史分野)にて研究されているテーマの嬉しい多様性を示したく,合宿当日のメニューを掲げたいと思います.

第1部 (10:35?12:05)

1. (卒業論文) The Conditions of Third-Person Singular Verbal -s Inflection in African American Vernacular English: Analyzing Kendrick Lamar's Lyrics

2. (卒業論文) The Distribution of the Agent Suffixes -er and -or

3. (卒業論文) A Chronological Study of the Noun Apple in Complexes of Fruit (or Vegetable) Names Using TOE and OED

第2部 (13:00?14:30)

4. (卒業論文) The Analysis of French Loanwords Meaning Animals and Their Meat

5. (卒業論文) Taboos and Slang: A Study Focusing on Euphemisms for Death in the 19th and 20th Centuries of America

6. (卒業論文) "Honey" as a Term of Endearment in the History of the English Language

第3部 (14:45?16:15)

7. (卒業論文) The Analysis of the Preposition "of" Found in the General Prologue

8. (修士論文) A Corpus-Based Analysis of Compound Numerals in Old and Middle English

9. (修士論文) Introduction of the Latin paradisus into Old English with Special Reference to Ælfric's Use of neorxnawang and paradis-

第4部 発表者・司会者による座談会 (16:30?17:00)

懇親会 (17:00?18:00)

ゼミ生のオーディエンスには各発表に対するコメントももらい,オンライン企画ながらも有意義な学術交流が行なわれました.また,第4部の「発表者・司会者による座談会」では,学術論文テーマの選び方,絞り方について活発に議論することができました.

年度末の「総括」というのは,やはり必要だなと実感しました.各論文執筆者の渾身の発表には刺激を受けました,皆ありがとう!(cf. 「#4159. 2日間のオンライン・ゼミ合宿を決行しました」 ([2020-09-15-1]))

2021-03-04 Thu

■ #4329. 「英語史の知見を活かした英語教育」について参考文献をいくつか [hel][hel_education][elt][bibliography][academic_conference][review][contrastive_language_history]

英語史の知見を活かして英語を教えるには(あるいは学ぶには)どのような方法がよいのか.英語史と英語教育の接点を探る試みは,古くて新しい課題である.近年も,英語史を学ぶ意義は何かという問題意識と関連して,日本でも世界でも,再びこの課題が注目されるようになってきている.

私自身が英語史研究者であると同時に英語教員でもあり,私の大学ゼミには英語教員を目指す学生が一定数いるということもあり,この問題には常に関心を抱いてきた.この分野についてまとまった論考を読むことのできる,近年出版された論文集や書籍を4点ほど紹介したい.

(1) 家入葉子(編)『これからの英語教育――英語史研究との対話――』 (Can Knowing the History of English Help in the Teaching of English?). Studies in the History of English Language 5. 大阪洋書,2016年.

(2) Heyes, Mary and Allison Burkette, eds. Approaches to Teaching the History of the English Language: Pedagogy in Practice. Oxford: OUP, 2017.

(3) 片見 彰夫・川端 朋広・山本 史歩子(編)『英語教師のための英語史』 開拓社,2018年.

(4) 「特集 英語史教育を考える――なぜ・どのように英語史を教えるのか」 Asterisk 第28巻,2020年.66--180頁.

まず (1) について.英語史研究会の企画による論集.私も寄稿させていただいており,「#2566. 「3単現の -s の問題とは何か」」 ([2016-05-06-1]) に目次なども掲げたのでご参照ください.

(2) は,本ブログでも何度か参照して関連する記事を書いてきた論集だが,英語圏での様々な英語史教育の理論と実践が紹介されている.日本とはまったく異なる観点・発想からの英語史教育論として,これはこれで新鮮.

(3) は,英語史の分野の一線で活躍する論者たちによる論集で,タイトルが表わしている通りの内容.英語史の知識の具体的な活用事例が紹介されている.

(4) は,古田直肇氏が企画した Asterisk 誌の特集記事群で,私も寄稿させていただいた.執筆者に現役教員や教員経験者が含まれており実践的な内容となっている.論考のラインナップを以下に示しておきたい.

・ 英語の授業に必要な英語史の基礎知識 (江藤 裕之)

・ リベラル・アーツとしての英語史 (織田 哲司)

・ 疑問解決手段としての英語史 (黒須 祐貴)

・ 英語史という“実学” (下永 裕基)

・ 大学で英語を学ぶということ (高山 真梨子)

・ 国際社会における英語史教育の必要性 (田本 真喜子)

・ 現代英語に重きをおいた英語史教育 (寺澤 盾)

・ 中学校・高等学校における英語史教育 (鴇崎 孝太郎)

・ 広い視野を教えてくれた英語史 (長瀬 浩平)

・ 故きを温ねて,文法のうつろいやすさを知る (中山 匡美)

・ 英語史教育における日英対照言語史の視点 (堀田 隆一)

・ 卓越は線の細部から (安原 章)

この Asterisk の特集は,2019年9月22日に開かれた,駒場英語史研究会シンポジウム「これからの英語史教育を考える――英語史をトリビアに終わらせないために」(コーディネーター:古田直肇氏氏)の成果を部分的に取り込んだものとなっている.私自身が同シンポジウムで「英語史教育における日英対照言語史の視点」と題する発表を行なっているので,参考までにこちらにその時のハンドアウトを公開しておこう.

以上の文献を参考に「英語史の知見を活かした英語教育」について考えてもらえれば幸いである.また,関連して「英語史を教える・学ぶ意義」について,次の記事も参照.

・ 「#4021. なぜ英語史を学ぶか --- 私的回答」 ([2020-04-30-1])

・ 「#3641. 英語史のすゝめ (1) --- 英語史は教養的な学問領域」 ([2019-04-16-1])

・ 「#3642. 英語史のすゝめ (2) --- 英語史は教養的な学問領域」 ([2019-04-17-1])

・ 「#24. なぜ英語史を学ぶか」 ([2009-05-22-1])

・ 「#1199. なぜ英語史を学ぶか (2)」 ([2012-08-08-1])

・ 「#1200. なぜ英語史を学ぶか (3)」 ([2012-08-09-1])

・ 「#1367. なぜ英語史を学ぶか (4)」 ([2013-01-23-1])

・ 「#2984. なぜ英語史を学ぶか (5)」 ([2017-06-28-1])

・ 「#4019. ぜひ英語史学習・教育のために hellog の活用を!」 ([2020-04-28-1])

・ 「#2470. 2015年度,英語史の授業を通じて何を学びましたか?」 ([2016-01-31-1])

・ 「#3566. 2018年度,英語史の授業を通じて何を学びましたか?」 ([2019-01-31-1])

・ 「#3922. 2019年度,英語史の授業を通じて何を学びましたか?」 ([2020-01-22-1])

・ 「#4045. 英語に関する素朴な疑問を1385件集めました」 ([2020-05-24-1])

・ 「#4073. 地獄の英語史からホテルの英語史へ」 ([2020-06-21-1])

・ 家入葉子(編)『これからの英語教育――英語史研究との対話――』 (Can Knowing the History of English Help in the Teaching of English?). Studies in the History of English Language 5. 大阪洋書,2016年.

・ Heyes, Mary and Allison Burkette, eds. Approaches to Teaching the History of the English Language: Pedagogy in Practice. Oxford: OUP, 2017.

・ 片見 彰夫・川端 朋広・山本 史歩子(編)『英語教師のための英語史』 開拓社,2018年.

・「特集 英語史教育を考える――なぜ・どのように英語史を教えるのか」 Asterisk 第28巻,2020年.66--180頁.

・ 堀田 隆一 「英語史教育における日英対照言語史の視点」(ハンドアウト) 駒場英語史研究会シンポジウム「これからの英語史教育を考える――英語史をトリビアに終わらせないために」 於東京大学駒場キャンパス,2019年9月22日.

2020-10-10 Sat

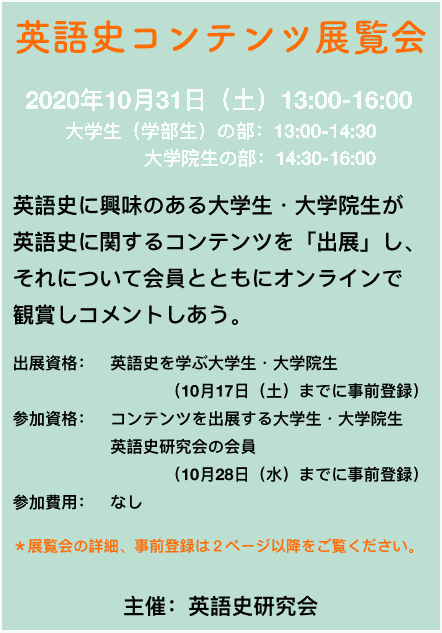

■ #4184. 10月31日,英語史研究会主催「英語史コンテンツ展覧会」のお知らせ [notice][academic_conference][hel_education]

3週間後の10月31日(土)の13:00?16:00に,英語史研究会が主催するオンライン特別企画「英語史コンテンツ展覧会」が開催されます.詳細な案内はこちらのPDFをご覧ください.

同研究会の会員か否かは問わず,英語史に関心のあるすべての大学(学部)生・院生に開かれた英語史ファンイベントです.お互いに「英語史の小ネタ」を披露し,ツイート風にコメントしあい,楽しく英語史を学ぼうという企画です.コロナ下でオンライン授業の続いている大学も多いかと思いますが,英語史への関心を共有する全国からの大学生どうしが横につながることのできる貴重な機会となるのではないでしょうか.

原則として審査はなく,参加費もかからず,本番ではコンテンツも匿名で出されるので,学生の皆さんは安心して「出展」できます.本ブログもいわば「英語史の小ネタ」集ですので,このブログを講読している大学(院)生の方は,ぜひ出展を検討してみてはいかがでしょうか.

出展希望者は,1週間後の10月17日(土)までにこちらのフォームより事前登録をどうぞ.事前登録では,名前,メールアドレス,所属大学(院),コンテンツの仮題等の記入が求められます.その後,10月24日(土)までにコンテンツの完成品をオンラインで提出し,10月31日(土)午後の「展覧会」で互いに鑑賞し合うという流れです.ふるってご出展ください.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2020-09-22 Tue

■ #4166. 英語史の各時代のコーパスを比較すれば英語史がわかる(かも) [academic_conference][corpus][eebo][glowbe][laeme][lalme][historiography][standardisation]

一昨日の9月20日(日),2020年度駒場英語史研究会にて,特別企画「電子コーパスやオンライン・リソースを使った英語史研究 ― その実践と可能性」に発表者として参加しました.Zoom でのオンライン大会でしたが,円滑に会が進行しました.(企画のご提案から会の主催までお世話になりました寺澤盾先生(東京大学),発表者の家入葉子先生(京都大学)と菊地翔太先生(明海大学),および参加者すべての方々には,貴重な機会とインスピレーションをいただきました.お礼申し上げます.)

トップバッターの私自身の発表では「LAEME & LALME を用いた英語史研究入門」と題して,中英語を代表する2つの姉妹コーパス LAEME と eLALME を紹介しました.続いて,家入先生の「データベースの利用によるコーパス言語学 --- Early English Books Online を中心に」と題する発表では,初期近代英語期を代表するコーパス EEBO corpus が紹介されました.最後に,菊地先生による「Corpus of Global Web-Based English(GloWbE)を用いた World Englishes 研究の可能性」という発表により,21世紀の World Englishes 時代を象徴する GloWbE が導入されました(←私にとって未知だったので驚きの連続でした).

各々の発表はコーパスの紹介とデモにとどまらず,その可能性や「利用上の注意」にまで触れた内容であり,発表後のディスカッションタイムでは,英語史研究においてコーパス利用はどのような意義をもつのかという方法論上の肝心な議論にまで踏み込めたように思います(時間が許せば,もっと議論したいところでした!).

中英語,近代英語,21世紀英語という3つの異なる時代の英語を対象としたコーパスを並べてみたわけですが,研究会が終わってからいろいろと考えが浮かんできました.同じ英語のコーパスとはいえ,対象とする時代が異なるだけで,なぜ検索の仕方も検索の結果もインターフェースもここまで異なるのだろうかということです.その答えは「各々の時代における英語の(社会)言語学的事情が大きく異なっているから,それと連動して(現代の研究者が編纂する)コーパスのあり方も大きく異ならざるを得ない」ということではないかと思い至りました.

逆からみれば,各時代のコーパスがどのように編纂され,どのように使用されているかを観察することにより,その時代の英語の(社会)言語学的事情が浮き彫りになってくるのではないか,ということです.そうして時代ごとの特徴がきれいに浮き彫りになってくるようであれば,それを並べてみれば,ある種の英語史記述となるにちがいない.換言すれば,各時代のコーパス検索に伴うクセや限界みたいなものを指摘していけば,その時代の背後にある言語事情が透けて見えてくるのではないかと.ここから「コーパスのあり方からみる英語史」のような試みが可能となってきそうです.

時代順にみていきます.中英語期は標準形が不在なので,ある単語を検索しようとしても,そもそもどの綴字で検索すればよいのかという出発点からして問題となります (cf. 「#1450. 中英語の綴字の多様性はやはり不便である」 ([2013-04-16-1])).実際,中英語辞書 MED である単語を引くにしても,そこそこ苦労することがあります.LAEME や LALME でも検索インターフェースには様々な工夫はなされていますが,やはり事前の知識や見当づけが必要ですので,検索が簡単であるとは口が裂けても言えません.現実に標準形がないわけですから,致し方がありません.

次に初期近代英語期ですが,EEBO は検索インターフェースが格段にとっつきやすく,一見すると検索そのものに問題があるようには見えません.しかし,英語史的にはあくまで標準化を模索している時代にとどまり,標準化が達成された現代とは事情が異なります.つまり,標準形とおぼしきものを検索欄に入れてクリックしたとしても,実は拾い漏れが多く生じてしまうのです.公式には実装されているとされる lemma 検索も,実際には思うほど精度は高くありません.落とし穴がいっぱいです.

最後に,21世紀英語の諸変種を対象とする GloWbE については,(ポスト)現代英語が相手ですから,当然ながら標準形を入力して検索できます.しかし,BNC や COCA のような「普通の」コーパスと異なるのは,返される検索結果が諸変種に由来する多様な例だということです.

大雑把にまとめると次のようになります.

| 代表コーパス | 検索法などに反映される「コーパスのあり方」 | (社会)言語学的事情 | |

|---|---|---|---|

| 中英語 | LAEME, LALME | 検索法が難しい | 標準形がない |

| 初期近代英語 | EEBO | 検索法が一見すると易しい | 標準形が中途半端にしかない |

| 21世紀英語 | GloWbE | 検索法が易しい | 標準形はあるが,その機能は変種によって多様 |

異なる時代のコーパスを比べてみると,英語史がみえてくるということがよく分かりました.駒場英語史研究会での発表の機会をいただき,改めて感謝します.

2020-09-15 Tue

■ #4159. 2日間のオンライン・ゼミ合宿を決行しました [hel_education][oed][academic_conference]

先週のことになりますが,例年の2泊3日の対面ゼミ合宿に代えて,本年度は Zoom を用いた初のオンライン・ゼミ合宿を9月8日(火),9日(水)の両日にわたって敢行しました.参加者一同の協力のもと,対面合宿に勝るとも劣らない濃密な英語史漬けの2日間を過ごすことができました.総勢30名近くの参加でしたが,トラブルもなくスムーズに進行しました.

初日の午前は,夏休み中に準備を進めた学部生グループによる「OEDセミナー」の実施に始まり,それを受けて院生による「OEDに関するラウンド・テーブル・ディスカッション」も開催しました.改めてOEDについて深く考える機会となりました.

初日の午後は,参加者一人ひとりがお題としてランダムな英単語を与えられ,90分間でそのお題についてOEDを用いて「何か」を書かなければならないという,デスマッチ的なイベントを行ないました(←私も参加して,果てしなく消耗).そして,晩にかけては例年と変わらぬ懇親会でした(要するに今回はオンライン飲み会).

2日目の午前は,個人研究発表会(いわゆる口頭発表ではなく,昨今のオンライン学会やウェブ・カンファレンスでしばしば見かける,発表資料に音声を付したものを視聴するという形態でしたが).それから,卒業論文執筆予定者を一人ひとり Zoom の小部屋に招き,先輩の院生たちよりアドバイスを受けるという趣旨の,有意義な面談も行ないました.

2日目の午後は,外部より知り合いの研究者を4名お招きし,インフォーマルに英語史について対談を行なうという時間帯を設けました.徐々に対談が乗ってきて,予定の時間をずいぶん延長してしまいました.

企画を詰め込みすぎたかと思うほど盛りだくさんの2日間でしたが,オンラインでも十分に合宿らしいことができるということが分かりました.参加者は皆,知恵熱が出るほど学んだことと思います.私自身も,今回の新スタイルでのゼミ合宿を通じて,参加者の皆さんから広く英語史(とりわけOED)に関して様々なインスピレーションを得たので,その成果は今後の hellog 記事にも徐々に反映していきたいと思います.その意味で,ゼミの学部生・院生を含め参加したすべての方に感謝します.

対面ゼミ合宿はやはり捨てがたいですが,このスタイルでもまたやってみたいと思ったほどです.ということで,お疲れ様でした.

2019-03-20 Wed

■ #3614. 第3回 HiSoPra* 研究会のお知らせ [hisopra][academic_conference][notice][contrastive_language_history]

来たる3月28日(木)の13:30より,学習院大学において歴史社会言語学・歴史語用論の研究会,HiSoPra* (= HIstorical SOciolinguistics and PRAgmatics) の第3回大会が開催されます.プログラム等の詳細はこちらの案内 (PDF) をご覧ください.今回の目玉は「諸言語の標準化における普遍性と個別性 ―〈対照言語史〉の提唱」と題する特別企画です.私も司会として薄く参加させていただきますが,3名の素晴らしすぎる登壇者による鼎談です(はっきりいって鼻血が出そうな面々です).

鼎談のほかにも,もちろん研究発表や懇親会もあり,充実の時間となるはずです.英語史関係としては片見彰夫先生(青山学院大学)によるご発表があります.

対照言語史,歴史言語学,社会言語学,英語史,日本語史,類型論,対照言語学,言語の標準化などの分野のいずれか(あるいはすべて)に関心のある方々にとっては,貴重な機会になることと思います.参加は登録制となっていますが,上記の案内に記載の方法で3月25日までにメールにてお名前等をお知らせするという簡単な手続きとなっていますので,ぜひお気軽に(しかし刮目して)ご参加ください(参加費500円は必要です).

過去の第1回,第2回 HiSoPra* 研究会については,「#2883. HiSoPra* に参加して (1)」 ([2017-03-19-1]) と「#2884. HiSoPra* に参加して (2)」 ([2017-03-20-1]) など hisopra の各記事もご参照ください.以下,今回の研究会のプログラム(簡易版)を転記します.詳しくは上記の案内をどうぞ.

第3回 「HiSoPra*研究会(歴史社会言語学・歴史語用論研究会)」のご案内

日時:2019年3月28日(木),13:30?17:50(開場は12:45?)

場所:学習院大学 北2号館(文学部研究棟)10階,大会議室(http://www.gakushuin.ac.jp/mejiro.html の15番の建物)

参加費:500円(資料代等)

総合司会:小野寺典子(青山学院大学),森 勇太(関西大学)

13:30-13:40 (総合司会者による) 導入

13:40-14:25 《研究発表》

朱 冰(関西学院大学 常勤講師):「中国語における禁止表現から接続詞への変化」

司会:堀江 薫(名古屋大学)

14:35-15:20 《研究発表》

片見彰夫(青山学院大学 准教授):「イギリス宗教散文における指示的発話行為の変遷」

司会: 堀田隆一(慶應義塾大学)

15:50-17:50 特別企画 《鼎談》

「諸言語の標準化における普遍性と個別性 ―〈対照言語史〉の提唱」

田中克彦(一橋大学 名誉教授)

寺澤 盾(東京大学 教授)

田中牧郎(明治大学 教授)

司会:高田博行(学習院大学),堀田隆一(慶應義塾大学)

本鼎談では,モンゴル語,ロシア語,英語,日本語という個別の言語の歴史を専門とされる3人の言語学者の先生方に登壇願い,社会の近代化に伴い各言語が辿ってきた標準化の歴史に関してお話しいただきます.個別言語の歴史を対照することによって,標準化のタイミングと型,綴字の固定化や話しことばと書きことばとの関係等に関して言語間の相違のほかに,言語の違いを超えた共通性が浮かび上がってくると思われます.言語史研究者が新たな知見を得て,従来とはひと味もふた味も違った切り口で各個別言語史を捉え直す契機のひとつになれば幸いです.

18:30-20:30 懇親会:会費4000円(学生は2500円),会場はJR目白駅すぐ

2019-01-15 Tue

■ #3550. 日本語用論学会関東地区講演会で may 祈願文について話します [notice][optative][auxiliary_verb][syntax][word_order][academic_conference][may]

とある経緯により,今週末の1月19日(土)の15時より慶應義塾大学三田キャンパス(南校舎446番教室)にて,日本語用論学会関東地区の講演会にてお話しすることになっています.タイトルは「英語の may 祈願文の起源と発達」です.事前申込不要,参加費無料ですので,ご関心の向きはお運びください.

May the Force be with you! (フォースが共にあらんことを!)に代表される may を用いた祈願文の歴史については,ここ数年間,関心を持ち続けてきました.拙著『英語の「なぜ?」に答えるはじめての英語史』(研究社,2016年)の4.5節でも取り上げましたし,本ブログでも「#1867. May the Queen live long! の語順」 ([2014-06-07-1]),「#2256. 祈願を表わす may の初例」 ([2015-07-01-1]),「#2484. 「may 祈願文ができるまで」」 ([2016-02-14-1]) など optative の各記事で話題にしてきた通りです.

なぜよりによって may という助動詞が用いられているのか,なぜ VS 語順になる必要があるのかなど,共時的に謎が多い問題なのですが,通時的にみるとある程度は理由が分かってきます.しかし,通時的にみても依然として不明な部分が多々残っており,研究の余地があります.本格的に調べてみようと思い立ったのは比較的最近ですので,今度の講演会ではこれまでに分かっていることをまとめたり,目下考えているところをお話しするということになりますが,この不可思議で魅力的な構文について,語用論的な視点も含めつつ議論してみたいと思っています.

自身の拙い発表の宣伝はしにくいのですが,慶應大学文学部の同僚であり,日本語用論学会関東地区を仕切られている井上逸兵先生からのプッシュもあり紹介してみました.ちなみに井上先生は,昨年12月1--2日に開催の日本語用論学会第21回全国大会の2日目に行なわれた第1回 語用論グランプリにて,なんと総合優勝されました.強者です.こちらの右下の勝利の写真を参照.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow