2024-11-17 Sun

■ #5683. 英語本来語かオランダ借用語かの判定が難しい理由 [dutch][low_german][flemish][contact][lexicology][borrowing][loan_word][germanic][old_norse][evidence]

昨日の記事「#5682. Low Dutch という略称」 ([2024-11-16-1]) で,オランダ語やそれと関連する言語変種からの語彙借用の話題に触れた.過去の記事でも,同じ関心から「#4445. なぜ英語史において低地諸語からの影響が過小評価されてきたのか?」 ([2021-06-28-1]) などで議論してきた.

英語とオランダ語はともに西ゲルマン語派の低地ドイツ語群に属しており,単語もよく似ている.したがって,ある英単語が歴史的に英語本来語なのかオランダ借用語なのかを確信をもって判定するのは,しばしば困難である.この困難の背景について,Durkin (356) がもう少し丁寧に解説しているので,引用したい.

Normally such certainty is only available in cases where the absence of an English sound change or the presence of a Dutch or Low German one demonstrates borrowing: the situation is similar to that explored with reference to early Scandinavian borrowings . . . , with the added complication that there are fewer sound changes distinguishing English from Dutch and Low German. The same problem even affects some words first attested much later than the Middle English period, especially those found in regional varieties for which earlier evidence is in very short supply.

英語本来語かオランダ借用語か否かの判定において,音変化の有無の対比といった言語内的な証拠に訴えかけられるチャンスが低いという点が悩ましい.この点で古ノルド借用語の判定にかかわる困難とも比較されるが,古ノルド語の場合には,北ゲルマン語派に属する言語なので,もう少し言語内的な差異に頼ることができるのだろう.

また,現存する歴史的証拠が乏しい地域変種における語彙となると,さらに判定が困難になるというのもうなずける.個々の単語について,言語内的な証拠だけでなく言語外的な証拠をも収集し,厳密に考慮していかなければならない所以である.

・ Durkin, Philip. Borrowed Words: A History of Loanwords in English. Oxford: OUP, 2014.

2024-04-26 Fri

■ #5478. 中英語における職業を表わす by-name とともに現われる定冠詞や前置詞とその脱落 [article][preposition][onomastics][personal_name][name_project][methodology][eme][by-name][latin][french][evidence][translation][me_dialect][sobokunagimon][occupational_term]

英語の姓には,原則として定冠詞 the の付くものがない.また,前置詞 of を含む名前もほとんどない.この点で,他のいくつかのヨーロッパ諸語とは異なった振る舞いを示す.

しかし歴史を振り返ると,中英語期には,職業名などの一般名詞に由来する姓は一般名詞として用いられていた頃からの惰性で定冠詞が付く例も皆無ではなかったし,of などの前置詞付きの名前なども普通にあった.中英語期の姓は,しばしばフランス語の姓の慣用に従ったこともあり,それほど特別な振る舞いを示していたわけでもなかったのだ.

ところが,中英語期の中盤から後半にかけて,地域差もあるようだが,この定冠詞や前置詞が姓から切り落とされるようになってきたという.Fransson (25) の説明を読んでみよう.

Surnames of occupation and nicknames are usually preceded by the definite article, le (masc.) or la (fem.); the two forms are regularly kept apart in the earlier rolls, but in the 15th century they are often confused. Those names in this book that are preceded by the have all been taken from rolls translated into English, and the has been inserted by the editor instead of le or la. The case is that the hardly ever occurs in the manuscripts; cf the following instances, which show the custom in reality: Rose the regratere 1377 (Langland: Piers Plowman 226). Lucia ye Aukereswoman 1275 1.RH 413 (L. la Aukereswomman ib. 426).

Sometimes de occurs instead of le; this is due to an error made either by the scribe or the editor. The case is that de has an extensive use in local surnames, e.g. Thom. de Selby. Other prepositions (in, atte, of etc.) are not so common, especially not in early rolls.

The article, however, is often left out; this is rare in the 12th and 13th centuries, but becomes common in the middle of the 14th century. There is an obvious difference between different parts of England: in the South the article precedes the surname almost regularly during the present period, while in the North it is very often omitted. The final disappearance of le takes place in the latter half of the 14th century; in most counties one rarely finds it after c1375, but in some cases, e.g. in Lancashire, le occurs fairly often as late as c1400. De is often retained some 50 years longer than le: in York it disappears in the early 15th century, in Lancashire it sometimes occurs c1450, while in the South it is regularly dropped at the end of the 14th century.

歴史的な過程は理解できたが,なぜ定冠詞や前置詞が切り落とされることになったのかには触れられていない.検討すべき素朴な疑問が1つ増えた.名前における前置詞については「#2366. なぜ英語人名の順序は「名+姓」なのか」 ([2015-10-19-1]) で少しく触れたことがある.そちらも参照されたい.

・ Fransson, G. Middle English Surnames of Occupation 1100--1350, with an Excursus on Toponymical Surnames. Lund Studies in English 3. Lund: Gleerup, 1935.

2024-04-22 Mon

■ #5474. 中英語における職業を表わす by-name の取り扱い (3) --- フランス語形の干渉 [onomastics][personal_name][name_project][methodology][eme][by-name][latin][french][evidence][translation][occupational_term]

昨日の記事「#5473. 中英語における職業を表わす by-name の取り扱い (2) --- ラテン語形の干渉」 ([2024-04-21-1]) に続き,今回は英語の by-name に対するフランス語形からの干渉について.Fransson (24--25) より引用する.

Besides in English, surnames also occur very frequently in French; I have made a calculation and found that one third of the surnames of occupation treated in this book is of French origin. The reason for this is to be found in the predominating position that the French language had during this period. French was spoken by all educated people, and English by the lower classes. Those who spoke French had, of course, surnames in French, and probably also used the French forms of English names when speaking with each other. It is possible, too, that those people who spoke English were influenced by this and used the French forms of their names, which, of course, were finer. During this period a large number of French names came into the language, and a great many of these have survived to the present day, whereas the corresponding substantives have often died out.

There is also another reason, however, for the frequent occurrence of French names; the case is that the scribe often translated English names into French, especially in early rolls. These translations, which are most common in assize rolls, are principally due to the fact that the court proceedings were generally held in French. I have found some instances in which both the English and French forms occur of the same person's surname, e.g.: Humfrey le Syur 1270 Ass 144, H. le Sawyere ib. 139 (So). --- Ric. le Charpentir 1327 SR 211, R. le Wryth 1332 SR 96 (St).

当時のイングランド人の姓が職業名に基づくものであり,かつそれがフランス語に語源をもつ単語だった場合,その取り扱い方は少なくとも3種類ある.

(1) 英単語として取り入れられておらず,生粋のフランス単語の使用例である

(2) 英単語として取り入れられているが,ここではフランス単語の使用例である

(3) 英単語として取り入れられており,ここでは英単語の使用例である

(1) であると確信をもって述べるためには,当時の英語文献のどこを探しても,英単語として取り込まれている形跡がないことを示す必要がある.しかし,今後の調査によって英単語として取り込まれている形跡が1例でも見つかれば,確信が揺らぐことになろう.

(2) か (3) のケースでは,英単語として取り入れられていることは確認できたとしても,当該箇所におけるその単語が,フランス語単語として使用されているのか,あるいは英単語として使用されているのかを判別するのは難しい.というのは,その語形はフランス語の語形かフランス語に由来する語形かであり,いずれにせよきわめて似ているからである.

職業名に限らず,法律・裁判・税金に関する公的な文書のなかに現われるフランス単語らしきものについては,常にこの問題が生じることに注意しておきたい.今目にしている単語は,フランス単語なのか,あるいはフランス語に由来する英単語なのか.あるいは,その両方であるという答えもあるのか.悩ましい問題である.

・ Fransson, G. Middle English Surnames of Occupation 1100--1350, with an Excursus on Toponymical Surnames. Lund Studies in English 3. Lund: Gleerup, 1935.

2024-04-21 Sun

■ #5473. 中英語における職業を表わす by-name の取り扱い (2) --- ラテン語形の干渉 [onomastics][personal_name][name_project][methodology][eme][by-name][latin][french][evidence][translation][occupational_term][occupational_term]

「#5470. 中英語における職業を表わす by-name の取り扱い」 ([2024-04-18-1]) で,英語の by-name の取り扱いの難しさは,ラテン語やフランス語からの干渉にあることを紹介した.今回はラテン語との関わりについて,Fransson (23--24) を引用して事情を解説したい.

The medieval rolls were written in Latin, and Christian names and surnames were also, when practicable, often translated into Latin. This was especially the case in the early Middle Ages (12--13th cent.), and surnames in English are therefore rarely met with so early. The surnames that appear in Latin are chiefly those names that are in common use, e.g. Carpentarius, Cissor, Cocus, Faber, Fullo, Marescallus, Medicus, Mercator, Molendinarius, Pelliparius, Pistor, Sutor, Tannator, Textor, Tinetor. The surnames, however, that were rare and difficult to translate, e.g. Wirdragher, Chesewright, Heyberare, Geldehirde, generally occur in English, even in early rolls.

In the 14th century these translations gradually pass out of use, and the native or French form becomes predominant. Thus, for instance, there is a considerable difference between SR [= Lay Subsidy Rolls] 1275 and SR 1327 (Wo); in the former there are a large number of names in Latin, but in the latter there are hardly any translations at all.

There surnames in Latin seem to have had some influence on the later development; the case is that some of them still exist as surnames, e.g. Faber, Pistor, Sutor.

初期中英語の公的名簿などはラテン語で書かれることが多かったために,本来は英語の語形としての姓が,しばしばラテン語に翻訳された形で記載されているという複雑な事情がある.英語としての姓を知りたい私のような研究者にとっては,なぜわざわざラテン語に翻訳してくれてしまっているのか,と実に歯がゆい.うまくラテン語に翻訳できないという場合にのみ,運よく英語名がしみ出てきて表面化している,という次第なのだ.

それが14世紀以降,後期中英語に入ると,ラテン語へ翻訳するという慣習は影を潜め,背後に隠れていた本来の英語名が浮上してくるのだ.私のような研究者にとっては,ニヤニヤせざるを得ない時代となる.

しかし,安心するのはまだ早い.ラテン語の干渉という問題は解決していくものの,中英語期にはもっとややこしいフランス語の干渉という別の問題があるのだ.この頭の痛い事情については明日の記事で.

・ Fransson, G. Middle English Surnames of Occupation 1100--1350, with an Excursus on Toponymical Surnames. Lund Studies in English 3. Lund: Gleerup, 1935.

2024-04-18 Thu

■ #5470. 中英語における職業を表わす by-name の取り扱い [onomastics][personal_name][name_project][methodology][eme][by-name][latin][french][med][evidence][loan_word][occupational_term]

「#5452. 英語人名史における by-name と family name の違い」 ([2024-03-31-1]) などで取り上げてきた,英語人名を構成する by-name の歴史研究について.初期中英語期に by-name を付ける慣習が徐々に発達していたとき,典型的な名付けのパターンの1つが職業名 (occupational terms) を利用するものだった.この方面の研究は,尽くされてはいないものの,それなりに知見の蓄積がある.Clark (294--95) は,カンタベリーにおける by-name を調査した論文のなかで,文証された by-name の解釈にまつわる難題に触れている.証拠をそのまま信じることは必ずしもできない理由が多々あるという.

The simplest of these Canterbury surnames offer supplementary records, mainly antedatings, of straightforward occupational terms. Yet all is not wholly straightforward. To begin with, we cannot be sure whether the occupational terms used in administrative documents were in fact all current as surnames, that is, in daily use among neighbours, or whether some were supplied by the scribes as formal specifiers, just as occupations and addresses are in legal documents of the present day. Nor can we be sure in what form neighbours would have used such terms as they did. With those examples that are latinized --- a proportion varying in the present material from three-quarters to nine-tenths --- scribal intervention is patent, although sometimes reconstruction of the vernacular base seems easy (such forms, and other speculative cases, are cited in square brackets). With those given in a French form matters are more complex. On the one hand, scribes had a general bias away from English and towards French, as though the latter were, as has been said, 'a sort of ignoble substitute for Latin'; therefore, use of a French occupational term guarantees neither its currency in the English speech of the time nor, alternatively, any currency of French outside the scriptorium: in so far as such terms appear neither in literary sources nor as modern surnames MED is justified in excluding them. On the other hand, many 'French' terms were adopted into English very early; use of these would by no means imply currency of French as such, either in the community at large or in the scriptorium itself.

証拠解釈が難題である背景は多様だが,とりわけラテン語やフランス語が関わってくる状況が厄介である.この時代の税金名簿などに記されている人名はラテン語化されているものが多く,英語名はその陰に隠されてしまっている.また,フランス語で書かれていることも多く,問題の職業名そのものがフランス語由来の場合,それがすでに英語に同化している単語なのか,それともフランス単語のままなのかの判断も難しい.

職業を表わす by-name は,そもそも文献学的に扱いにくい素材なのである.そして,これは職業を表わす by-name に限らず,中英語の固有名全般に関わる厄介な事情でもある.

・ Clark, Cecily. "Some Early Canterbury Surnames." English Studies 57.4 (1976): 204--309.

2023-12-04 Mon

■ #5334. 英語名前学を志す学徒に Cecily Clark より悲報!? [onomastics][oe][name_project][toponymy][personal_name][evidence][philology][methodology]

今年の夏に立ち上げた「名前プロジェクト」 (name_project) の一環として,名前学 (onomastic) の文献を読む機会が多くなっている.ここ数日の hellog 記事でも,Clark を参照して古英語の名前学に関する話題をお届けしてきた.

この Clark の論文の最後の段落が強烈である.英語名前学を研究しようと思ったら,これだけの知識と覚悟がいる,という本当のこと(=厳しいこと)を畳みかけてくるのだ.せっかくここまで読んできて英語名前学への関心を焚きつけられた読者が,この最後のくだりを目にして「やーめた」とならないかと,こちらがヒヤヒヤするほどである.

Because lack of context makes name-etymology especially speculative, any opinion proffered in a survey or a name-dictionary must be considered critically, as basis for further investigation rather than as definitive statement. Anyone wishing to pursue historical name-studies of either sort seriously must, in addition to becoming conversant with the philology of the relevant medieval languages, be able to read Medieval Latin as well as modern French and German. Assessing and interpreting the administrative records that form the main course-material is the essential first step in any onomastic study, and requires understanding of palaeographical and diplomatic techniques; competence in numismatics may on occasion also be needed. Onomastic analysis itself involves not only political, social and cultural history but also, when place-names are concerned, a grasp of cartography, geology, archaeology and agrarian development. Any student suitably trained and equipped will find great scope for making original contributions to this field of study.

博覧強記のスーパーマンでないと英語名前学の研究は務まらない!?

・ Clark, Cecily. "Onomastics." The Cambridge History of the English Language. Vol. 1. Ed. Richard M. Hogg. Cambridge: CUP, 1992. 452--89.

2023-08-19 Sat

■ #5227. 古英語の名前研究のための原資料 [oe][anglo-saxon][onomastics][evidence][philology][methodology][name_project][domesday_book]

連日の記事「#5225. アングロサクソン人名の構成要素 (2)」 ([2023-08-17-1]),「#5226. アングロサクソン人名の名付けの背景にある2つの動機づけ」 ([2023-08-18-1]) で引用・参照してきた Clark (453) より,そもそも古英語の名前研究 (onomastics) の原資料 (source-materials) にはどのようなものがあるのかを確認しておきたい.

The sources for early name-forms, of people and of places alike, are, in terms of the conventional disciplines, ones more often associated with 'History' than with 'English Studies': they range from chronicles through Latinised administrative records to inscriptions, monumental and other. Not only that: the aims and therefore also the findings of name-study are at least as often oriented towards socio-cultural or politico-economic history as towards linguistics. This all goes to emphasise how artificial the conventional distinctions are between the various fields of study.

Thus, onomastic sources for the OE period include: chronicles, Latin and vernacular; libri vitae; inscriptions and coin-legends; charters, wills, writs and other business-records; and above all Domesday Book. Not only each type of source but each individual piece demands separate evaluation.

伝統的な古英語の文献学的研究とは少々異なる視点が認められ,興味深い.とはいえ,文献学的研究から大きく外れているわけでもない.文献学でも引用内で列挙されている原資料はいずれも重要なものだし,引用の最後にあるように "each individual piece" の価値を探るという点も共通する.ただし,固有名は一般の単語よりも同定が難しいため,余計に慎重を要するという事情はありそうだ.

原資料をめぐる問題については以下の記事を参照.

・ 「#1264. 歴史言語学の限界と,その克服への道」 ([2012-10-12-1])

・ 「#2865. 生き残りやすい言語証拠,消えやすい言語証拠――化石生成学からのヒント」 ([2017-03-01-1])

・ 「#1051. 英語史研究の対象となる資料 (1)」 ([2012-03-13-1])

・ 「#1052. 英語史研究の対象となる資料 (2)」 ([2012-03-14-1])

・ Clark, Cecily. "Onomastics." The Cambridge History of the English Language. Vol. 1. Ed. Richard M. Hogg. Cambridge: CUP, 1992. 452--89.

2022-06-04 Sat

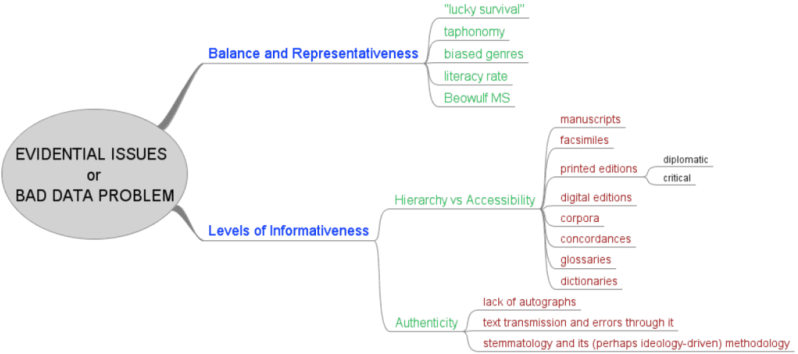

■ #4786. 歴史言語学研究における「証拠」の問題 [evidence][methodology][historical_linguistics][mindmap]

英語史を含む歴史言語学研究において「証拠」 (evidence) を巡る議論は,方法論上の問題としてきわめて重要である.歴史に関わる研究の宿命として,常に「証拠不足」あるいは "bad data problem" と呼ばれる症状がついて回るからだ.

20世紀以降の録音資料を別とすれば,歴史言語研究のソースは事実上文字資料に限られる.現存する文字資料はかつて存在した文字資料全体の一部にすぎないし,質的にも劣化したものが多い.これは避けて通れない現実である.

このメタな証拠の問題に関して大学院の授業で話しをする機会があった.講義用のメモとしてマインドマップを作成したので公開しておきたい(まだ整理の途中で Ver. 0.7 くらいのもの).

授業では「証拠」の問題を具体的に掘り下げていくに当たって,関連する hellog 記事群を参照しながら話しをした.こちらの記事セットを参照.

2022-03-21 Mon

■ #4711. アングロサクソン人は謝らなかった!? [youtube][speech_act][anglo-saxon][oe][historical_pragmatics][heldio][evidence]

昨日,井上逸兵さんとの YouTube の第7弾が公開されました.昔の英語には謝罪表現がなかった!!--えっ?!謝んなかったってこと?!【井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル #7 】です.

どうやら古英語では「謝罪」という発話行為 (speech_act) がなかった,あるいはそれらしきものがあったとしても目立った社会慣習ではなかった,という話題です.「#3208. ポライトネスが稀薄だった古英語」 ([2018-02-07-1]) でもみたように,現代の英語社会において当然とされている言語文化上の慣習が,アングロサクソン社会にはなかったということは,これまでも報告されてきました.そのもう1つの例として,謝罪 (apology) が挙げられるということです.

この話題の典拠は,英語歴史語用論の分野で精力的に研究を進めている Kohnen の最新論文です.Kohnen (169) や他の先行研究によれば,謝罪の発話行為は古英語にはみられず,中英語になって初めて生じたとされています.謝罪は,神への罪の告白というキリスト教的な文脈に起源をもち,そこから世俗化して宮廷社会へ,さらには中流階級へと拡がり,一般的な社会的機能を獲得するに至ったという流れです.後期中英語までには,謝罪は mea culpa, I am ryght sory, me repenteth のような言語表現と結びつくようになっていました.

YouTube の対談中にも議論となりましたが,英語と日本の謝罪のあり方は,かなり異なりますね.これは,上記の通り英語における謝罪が宗教的な文脈に端を発しているという点が関わっているように思われます.毎回ほとんど打ち合わせもなしに井上さんとの対談を楽しんでいるわけですが,話している最中にどんどんアイディアが湧いてきますし,発見があります.こういう学び方があるのだなあと実感しています.

YouTube では時間の都合上,大幅にカットされている部分もありますので,それを補うつもりで今朝の Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」で同様の話題を取り上げました.そちらもぜひお聴きください.

・ Kohnen, Thomas. "Speech Acts in the History of English: Gaps and Paths of Evolution." Chapter 9 of English Historical Linguistics: Historical English in Contact. Ed. Bettelou Los, Chris Cummins, Lisa Gotthard, Alpo Honkapohja, and Benjamin Molineaux. Amsterdam: Benjamins, 2022. 165--79.

2018-10-24 Wed

■ #3467. 文献学における校訂の信頼性の問題 [philology][methodology][manuscript][punctuation][editing][corpus][evidence]

英語史・英語文献学に携わる者にとって,標題は本質的な問題,もっといえば死活問題でもある.この問題について,児馬 (31) が古英語資料との関係でポイントを要領よくまとめている.

OE資料を使う際に,校訂の信頼性という問題は避けて通れない.歴史言語学で引用されているデータ(例文)の多くは写本研究,すなわち写本から校訂・編集を経て活字となった版 (edition) か,ないしは,特に最近はその版に基づいた電子コーパスに基づくことが多い.そうした文献学研究の多大な恩恵を受けて,歴史言語学研究が成り立っていることも忘れてはならないが,と同時に,校訂者 (editor) の介入がオリジナル写本を歪めることもありうるのである.一つの作品にいくつか複数の写本があって,異なる写本に基づいた複数の版が刊行されていることもあるので,その点は注意しなければならない.現代と同じように,構成素の切れ目をわかりやすくしたり,大・小文字の区別をする punctuation の明確な慣習はOE写本にはない.行の区切り,文単位の区切りなどが校訂者の判断でなされており,その判断は絶対ではないということを忘れてはならない.ここでは深入りしないが,それらの校訂本に基づいて作成された電子コーパスの信頼性もさらに問題となろう.少なくとも,歴史言語学で使用するデータに関しては,原典(本来は写本ということになるが,せいぜい校訂本)に当たることが不可欠である.

上で述べられていることは,古英語のみならず中英語にも,そしてある程度は近代英語以降の研究にも当てはまる.文献学における「証拠」を巡るメタな議論は非常に重要である.

関連して,「#681. 刊本でなく写本を参照すべき6つの理由」 ([2011-03-09-1]) ,「#682. ファクシミリでなく写本を参照すべき5つの理由」 ([2011-03-10-1]),「#2514. Chaucer と Gawain 詩人に対する現代校訂者のスタンスの違い」 ([2016-03-15-1]),「#1052. 英語史研究の対象となる資料 (2)」 ([2012-03-14-1]),「#2546. テキストの校訂に伴うジレンマ」 ([2016-04-16-1]) .

・ 児馬 修 「第2章 英語史概観」服部 義弘・児馬 修(編)『歴史言語学』朝倉日英対照言語学シリーズ[発展編]3 朝倉書店,2018年.22--46頁.

2018-07-21 Sat

■ #3372. 古英語と中英語の資料の制約について数点のメモ [oe][me][philology][manuscript][statistics][representativeness][methodology][evidence]

「#1264. 歴史言語学の限界と,その克服への道」 ([2012-10-12-1]),「#2865. 生き残りやすい言語証拠,消えやすい言語証拠――化石生成学からのヒント」 ([2017-03-01-1]) で取り上げてきたが,歴史言語学には資料の限界という,いかんともしがたい問題がある.質量ともに望むほどのものが残っていてくれないのが現実である.児馬 (29) は,『歴史言語学』のなかの「古英語資料の留意点:量的・質的制約」という節において次のように述べている.

歴史言語学では現存する資料が最重要であることはいうまでもない.現代の言語を研究対象とするのであれば,文字資料・録音資料に加えて,話者の言語直観・内省などの言語心理学的資料も含めて実に豊富な資料を使えるのであるが,歴史言語学ではそうは簡単にならない.古い時代の資料を使うことが多い分野なので,この種の限界は当然のように思えるが,実際は,想像以上に厳しい制約があるのを認識しなければならない.特に扱う資料が古ければ古いほど厳しいものがあり,英語史では,特にOE資料の限界についてはよく認識したうえで,研究を進めていかなくてはならない.

具体的にどれくらいの制約があるのかを垣間見るために,古英語と中英語の資料について児馬が触れている箇所を数点メモしておこう.

・ 古英語期の写本に含まれる語数は約300万語で,文献数は約2000である.部分的にはヴァイキングによる破壊が原因である.この量はノルマン征服以降の約200年間に書かれた中英語の資料よりも少ない.(29)

・ とくに850年以前の資料で残っているものは,4つのテキストと35ほどの法律文書・勅許上などの短い公的文書が大半である.(29)

・ 古英語資料の9割がウェストサクソン方言で書かれた資料である.(31)

・ 自筆資料 (authorial holograph) は非常に珍しく,中英語期でも Ayenbite of Inwit (1340年頃),詩人 Hoccleve (1370?--1450?) の書き物,15世紀ノーフォークの貴族の手による書簡集 Paston Letters やその他の同時期の書簡集ほどである.(34)

英語史における資料の問題は非常に大きい.文献学 (philology) や本文批評 (textual criticism) からのアプローチがこの分野で重要視される所以である.

関連して「#1264. 歴史言語学の限界と,その克服への道」 ([2012-10-12-1]),「#2865. 生き残りやすい言語証拠,消えやすい言語証拠――化石生成学からのヒント」 ([2017-03-01-1]),「#1051. 英語史研究の対象となる資料 (1)」 ([2012-03-13-1]),「#1052. 英語史研究の対象となる資料 (2)」 ([2012-03-14-1]) も参照.

・ 児馬 修 「第2章 英語史概観」服部 義弘・児馬 修(編)『歴史言語学』朝倉日英対照言語学シリーズ[発展編]3 朝倉書店,2018年.22--46頁.

2017-03-01 Wed

■ #2865. 生き残りやすい言語証拠,消えやすい言語証拠――化石生成学からのヒント [philology][writing][manuscript][representativeness][textual_transmission][evidence]

言語の歴史を研究するほぼ唯一の方法は,現存する資料に依拠することである.ところが,現存する資料は質的にも量的にも相当の偏りがあり,コーパス言語学の用語でいえば "representative" でも "balanced" でもない.

まず物理的な条件がある.現在に伝わるためには,長い時間の風雨に耐え得る書写材料や書写道具で記されていることが必要である(「#2457. 書写材料と書写道具 (2)」 ([2016-01-18-1]) を参照).次に,メディアの観点から,話し言葉(的な言葉遣い)は,書き残されて,現在まで伝わる可能性が低いことは明らかだろう.書き手の観点からは,文献にはもっぱら読み書き能力のあるエリート層の言葉遣いや好みの話題が反映され,それ以外の層の言語活動が記録に残さることはほとんどないだろう.さらに,ジャンルや内容という観点から,例えば反体制的な書き物は,歴史の途中で抹殺される可能性が高いだろう.

現存する文献資料は,様々な運命をすり抜けて生き残ってきたという意味で歴史の「偶然性」を体現しているのは確かだが,生き残りやすいものにはいくつかの条件があるという上記の議論を念頭に置くと,ある種の「必然性」をも体現しているとも言える.歴史言語学や文献学において,どのような「条件」や「必然性」があり得るのか,きちんと整理しておくことは重要だろう.

そのための間接的なヒントとして,どのような化石や遺跡が現在まで生き残りやすいかを考察する化石生成学 (taphonomy) という分野の知見を参考にしたい.例えば,人類化石の残りやすさ,残りにくさは,何によって決まると考えられるだろうか.ウッドは「人類化石記録の空白と偏在」と題する節 (73--75) で,次のように述べている.

何十年間も,人類学者は,700?600万年前以降に生存した何千もの人類個体に由来する化石を集めてきた.この数は多いように思えるかもしれないが,大部分は現在に近い年代のものだ.この年代的な偏在のほかにも,人類化石にはさまざまな偏りがある.このような偏りが起こる機序を明らかにし,それを正そうとする学問は「化石生成学」とよばれる.歯や下顎骨あるいは四肢の大きな骨はよく残るが,椎骨,肋骨,骨盤,指の骨などは緻密性が薄く,容易に破損するので残りにくい.つまり,骨の残りやすさは大きさと頑丈さに比例する.椎骨のような軽い骨は雨による川の氾濫で流され,湖に運ばれ,サカナやワニの骨と一緒に化石になる.一方,重い頭骨や大腿骨は洪水で流され,川底の岩の間に引っかかって,ほかの陸生の大型動物の骨と一緒に化石になる.

化石の残り方を左右するもう一つの要因は,捕食動物が死体のどの部分を好むかである.ヒョウはサルの手足を噛むのが好きなので,もし昔の絶滅した捕食動物も同じ習性があったのなら,人類化石の手足も発見されることが少ないはずである.実際,手足の化石はあまり産出しておらず,そのため歯の進化についてはよくわかっているが,手足の進化はよくわかっていない.身体の大きさも,化石が残るかどうかに影響する,身体の大きな種は化石として残りやすいし,同一種内でも身体の大きな個体は残りやすい.もちろん,このような偏りは人類化石にも該当する.

ある環境では,ほかに比べ,骨が化石になりやすく,発見されやすい.したがって,ある年代やある地域に由来する化石が多いからといって,その年代あるいは地域に多くの個体が住んでいたとは限らない.その年代や地域の状況が,ほかに比べて化石化に適していた可能性があるのだ.同様に,ある年代や地域から人類化石が見つからなくても,そこに人類が住んでいなかったことにはならない.「証拠のないのは,存在しない証拠ではない」という格言もある.したがって,昔の種は,最古の化石が発見される年代より前に誕生し,最新の化石が発見される年代より後まで生存していたことになる.つまり,化石種の起源と絶滅の年代は実際に比べて常に控えめになる.

同様の制限は化石発見遺跡の地理的分布にも当てはまる.人類は,化石が発見される遺跡より広範囲で生存していたはずだ.また,過去の環境は現在とは違っていたはずだ.現在では厳しい環境も過去には住みやすかったかもしれないし,逆もあり得る.さらに,骨や歯を化石として保存してくれる環境は決して多くはない.酸性の土壌では,骨も歯もめったに残らない.とくに森林環境では,湿度が高く土壌が酸性なので,化石は残らないと考えられてきた.しかし,最近では,必ずしもそうではないことが明らかになった.とはいえ,考古学者が石器と人骨を一緒に発見したいと願っても,たいてい人骨は溶けてしまい,石器しか発見できないのである.

この問題は,ある語の初出した時期や廃語となった時期を巡る文献学上の問題とも関連するだろう.言語史研究における資料の問題については,「#1051. 英語史研究の対象となる資料 (1)」 ([2012-03-13-1]),「#1052. 英語史研究の対象となる資料 (2)」 ([2012-03-14-1]) を参照されたい.関連して,文字の発生についての考察も参考になる(「#1834. 文字史年表」 ([2014-05-05-1]),「#2389. 文字体系の起源と発達 (1)」([2015-11-11-1]),「#2457. 書写材料と書写道具 (2)」 ([2016-01-18-1]) を参照).

・ バーナード・ウッド(著),馬場 悠男(訳) 『人類の進化――拡散と絶滅の歴史を探る』 丸善出版,2014年.

2016-04-16 Sat

■ #2546. テキストの校訂に伴うジレンマ [editing][owl_and_nightingale][manuscript][spelling][punctuation][evidence]

現代の研究者が古英語や中英語の文書を読む場合,写本から直接読むこともあるが,アクセスの点で難があるので,通常は校訂されたエディションで読むことが多い.校訂されたテキストは,校訂者により多かれ少なかれ手が加えられており,少なからず独自の「解釈」も加えられているので,写本に記録されている本物のテキストそのものではない.したがって,読者は,校訂者の介入を計算に入れた上でテキストに対峙しなければならない.ということは,読者にしても,校訂者が校訂するにあたって抱く悩みや問題にも通じていなければならない.

校訂者の悩みには様々な種類のものがある.The Owl and the Nightingale を校訂した Cartlidge (viii) が,校訂に際するジレンマを告白しているので,それを読んでみよう.

The presentation of medieval text to a modern audience---even leaving aside the question of emending obvious errors or obscurities in the extant manuscripts---inevitably faces the modern editor with a dilemma. The conventions of spelling, punctuation and word-division followed by the scribes have to be modernized to some extent in order to produce a reasonably accessible text for readers accustomed to the different conventions now current---but how much modernization is actually compatible with editorial fidelity to the text as it survives in the manuscripts? For example, neither surviving manuscript of The Owl and the Nightingale provides punctuation of a kind expected by a modern reader (except very occasionally) and units of sense are generally marked quite naturally by the metrical structure. It is only reasonable that modern punctuation should be inserted by the editor of a medieval literary text, but the effect of this is that the edited text often makes syntactic links much more explicit than they are in the medieval copies. Thus, even punctuation is not just a matter of presentation, but also, potentially, an act of interpretation. Recent editors of medieval texts have generally agreed that the editor should be prepared to punctuate, but once intervention has begun, even at this fairly minimal level, it is impossible to claim that the text has been handled wholly "conservatively". The problem is that editorial conservatism is not a matter of a choice between various absolute principles (and fidelity to them), but a scale that stretches from an absolute conservatism at the one end (which could only be achieved in a facsimile---if at all), through changes to word-spacing, capitalization, punctuation, spelling-reforms of various kinds, morphological regularization, alterations in syntax---and so to the point, at the other end, at which the "edition" is not an "edition" at all, but a translation into modern English. The challenge is to determine the point along the scale of editorial intervention that yields the greatest gain, in terms of making the text accessible to a modern readership, in exchange for the smallest loss, in terms of fidelity to the presentation of its medieval copies.

ここで Cartlidge が吐露しているのは,(1) オリジナルの雰囲気や勢いを保持しつつも,(2) 現代の読者のためにテキストを読みやすく提示したい,という相反する要求の板挟みについてである.(1) のみを重視して,まったく手を入れないのであれば,写本をそのまま写真に撮ってファクシミリとして公開すればよく,校訂版を出す意味はない.また,(2) のみを重視するのであれば,極端な場合には意訳なり超訳なりに近づく.そこで,校訂版の存在意義を求めるのであれば,校訂者は (1) と (2) のあいだで妥当なバランスをとり,ある程度手を入れたテキストを提示する必要がある.だが,「ある程度」の程度によっては,たとえ句読法1つの挿入にすぎないとしても,それは校訂者の特定の解釈を読者に押しつけることになるかもしれないのである.校訂者によるほぼすべての介入が,文献学的な解釈の差異をもたらす可能性を含んでいる.

editing という作業は,テキストの presentation にとどまらず,すでに interpretation の領域へ1歩も2歩も踏み込んでいるということを,校訂版を利用する読者としても知っておく必要がある.

この問題と関連して,「#681. 刊本でなく写本を参照すべき6つの理由」 ([2011-03-09-1]) ,「#682. ファクシミリでなく写本を参照すべき5つの理由」 ([2011-03-10-1]) の記事を参照.

・ Cartlidge, Neil, ed. The Owl and the Nightingale. Exeter: U of Exeter P, 2001.

2012-10-12 Fri

■ #1264. 歴史言語学の限界と,その克服への道 [methodology][uniformitarian_principle][writing][history][sociolinguistics][laeme][corpus][representativeness][evidence]

[2012-10-10-1], [2012-10-11-1]の記事で,The LAEME Corpus の代表性について取りあげた.私の評価としては,カバーしている方言と時代という観点からみて代表性は著しく損なわれているものの,現在利用できる初期中英語コーパスとしては体系的に編まれた最大規模のコーパスであり,十分な注意を払ったうえで言語研究に活用すべきツールである.The LAEME Corpus の改善すべき点はもちろんあるし,他のコーパスによる補完も目指されるべきだとは考えるが,言語を歴史的に研究する際に必然的につきまとう限界も考慮した上で評価しないとアンフェアである.

歴史言語学は,言語の過去の状態を観察し,復元するという課題を自らに課している.過去を扱う作業には,現在を扱う作業には見られないある限界がつきまとう.Milroy (45) の指摘する歴史言語学研究の2つの限界 (limitations of historical inquiry) を示そう.

[P]ast states of language are attested in writing, rather than in speech . . . [W]ritten language tends to be message-oriented and is deprived of the social and situational contexts in which speech events occur.

[H]istorical data have been accidentally preserved and are therefore not equally representative of all aspects of the language of past states . . . . Some styles and varieties may therefore be over-represented in the data, while others are under-represented . . . . For some periods of time there may be a great deal of surviving information: for other periods there may be very little or none at all.

乗り越えがたい限界ではあるが,克服の努力あるいは克服にできるだけ近づく努力は,いろいろな方法でなされている.そのなかでも,Smith はその著書の随所で (1) 書き言葉と話し言葉の関係の理解を深めること,(2) 言語の内面史と外面史の対応に注目すること,(3) 現在の知見の過去への応用の可能性を探ること,の重要性を指摘している.

とりわけ (3) については,近年,社会言語学による言語変化の理解が急速に進み,その原理の過去への応用が盛んになされるようになってきた.Labov の論文の標題 "On the Use of the Present to Explain the Past" が,この方法論を直截に物語っている.

これと関連する方法論である uniformitarian_principle (斉一論の原則)を前面に押し出した歴史英語の論文集が,Denison et al. 編集のもとに,今年出版されたことも付け加えておこう.

・ Milroy, James. Linguistic Variation and Change: On the Historical Sociolinguistics of English. Oxford: Blackwell, 1992.

・ Smith, Jeremy J. An Historical Study of English: Function, Form and Change. London: Routledge, 1996.

・ Labov, William. "On the Use of the Present to Explain the Past." Readings in Historical Phonology: Chapters in the Theory of Sound Change. Ed. Philip Baldi and Ronald N. Werth. Philadelphia: U of Pennsylvania P, 1978. 275--312.

・ Denison, David, Ricardo Bermúdez-Otero, Chris McCully, and Emma Moore, eds. Analysing Older English. Cambridge: CUP, 2012.

2012-03-14 Wed

■ #1052. 英語史研究の対象となる資料 (2) [methodology][manuscript][textual_transmission][runic][japanese][evidence]

昨日の記事[2012-03-13-1]では,日本語史資料の種類を拠り所にして,英語史資料の種類を考えた.昨日参照した佐藤では,日本語史資料を,記録・伝承上の形式という観点からも分類している (17) .概ね英語史の資料にもあてはまる分類と思われるので,引用しよう.

(1) 文字言語資料(文献資料)

(ア)金石文 ─┬─ 口語的要素を投影する程度は文献

(イ)書籍(文書・典籍) ─┘ の性格によってさまざまである.

(2) 音声言語資料

(ウ)方言

(エ)謡物類(謡物・語り物など)

(オ)録音資料

(ア)は,英語史ではルーン文字等で刻まれた碑文などが相当するだろうか.The Ruthwell Cross (8世紀初頭;The Dream of the Rood の断片を記す)や The Franks Casket (ca. 650--700) などが有名である.量としては必ずしも多くないが,成立時のものが現存する一等資料が多く,貴重である.関連して,「#572. 現存する最古の英文」 ([2010-11-20-1]) を参照.

(イ)は,従来の英語史資料の大部分を占めるが,中世の写本では筆記者自身による原本 (autograph) が伝存しているものは稀であり,言語研究の資料として用いるには,文献学,書誌学,本文批判の手続きを経るなど,細心の注意が必要である.関連して,「#681. 刊本でなく写本を参照すべき6つの理由」 ([2011-03-09-1]) ,「#682. ファクシミリでなく写本を参照すべき5つの理由」 ([2011-03-10-1]) ,「#730. 写本文化の textual transmission」 ([2011-04-27-1]) の記事を参照.

現代の方言により過去の言語の姿を推定する(ウ)や,謡物に残る古語を拾い出す(エ)は,それぞれの保守性と伝承性を利用する方法だが,どの時代の言語を反映しているのかが必ずしも明らかでない場合があり,(イ)の補足として利用されるべき資料だろう.

(オ)の録音資料は,録音機器が発明されて以降の時代に限られるが,発音資料としてのほか談話資料としても価値がある.

・ 佐藤 武義 編著 『概説 日本語の歴史』 朝倉書店,1995年.

2012-03-13 Tue

■ #1051. 英語史研究の対象となる資料 (1) [methodology][evidence]

英語史研究のための資料といえば,中世では写本,近代以降では印刷本というのが一般的なイメージだが,資料の種類には様々なものがありうる.しかし,英語史研究の対象となる資料の種類や分類について多くを語る概説書や研究書は,寡聞にして知らない.

日本語史の概説書を開いてみると,佐藤 (16) に,橋本進吉の示した日本語研究の対象となる資料の種類というものが挙げられていた.そこには6点が挙げられているが,日本語を英語と読み替え,表現を微調整すると,以下のようになる.日本語史の文脈で「日本」となっていたところは,「英語社会」と読み替えた.

(1) 英語を写した,英語社会内外の過去の文献

(2) 英語社会内外の,英語を観察・内省した過去の記録

(3) 他言語を英語の表記で書き写した過去の文献

(4) 現在行なわれている,口頭語あるいは文章語など,あらゆる種類の英語

(5) 他言語の中に入った英語

(6) 英語と同系の言語

(1) は,英語そのものを主としてローマン・アルファベットで書き写したもので,分量も多く中心的な資料となる.ここには,ルーン文字で記された英語や,同じローマン・アルファベットであっても異なる綴字習慣で表わされた英語なども含まれる.理論上は,近代以降の,日本語の片仮名などで表わされた英語もここに含まれることになる.

(2) は,英語を観察して書き記したものである.(1) では書かれた英語そのものが研究対象となるのに対して,(2) では書かれた内容が意味をもつ点が異なる.中世,近代の文法家,正音学者,辞書編集者のほか,広い意味での言語観察者の発言が,ここに含まれる.また,英語話者が外国語を観察して書き記したものでも,背景に英語の特徴が反映されているようなものであれば,ここに含まれる.

(3) 英語の綴字習慣にのっとって他言語を書き記したものは,その他言語についての事実が先に知られている場合には,それとの照応により,英語の対応する事実を推定するのに役立つ.

(4) 現代の英語のあらゆる変種は,過去の英語の姿を反映しているものであり,生きた英語史の資料となりうる.特に方言は口頭語の古い姿をとどめていることが多く,有用である.

(5) 他言語に借用された英語表現は,古い時代の英語を知る手がかりになることがある.近代以降,英語は世界中の言語に影響を与えてきており,「○○語へ入った英単語」の総合的な調査が英語史研究でも必要である旨,[2012-02-17-1]の記事「#1026. 18世紀,英語からフランス語へ入った借用語」で説いた.

(6) 比較言語学的に同系と証明された諸言語の事実や,再建された祖語の意味や形態を援用して,かつての英語の状態やその変化の過程を推定する.

日本語史と英語史とでは,両言語の言語的,歴史的特徴が異なるために,上記の箇条書きの単純な置き換えでは済まされない.例えば,(1) や (3) で英語の綴字習慣ということに言及したが,時代によってはその同定自体が難しいのが問題となる.特に,中英語以降はフランス語を中心として諸言語の影響を受けているために,英語の綴字習慣と他言語の綴字習慣をどこまで明確に区別できるかという問題がある.日本語史の場合,少なくとも仮名は日本語固有の文字体系であり,他言語との区別が明らかなので,英語史にあるような問題は生じない.また,(3) と (5) については,何らかの例はあるに違いないが,すぐには思いつかない.

英語史が日本語史に比して明らかに恵まれているのは,(6) である.英語には,比較言語学により2世紀にわたって蓄積されてきた豊富な知識があり,英語史研究にもおおいに貢献している.

関連して,英語史の研究対象を音声に限定する場合の拠り所としては「#437. いかにして古音を推定するか」 ([2010-07-08-1]) と「#758. いかにして古音を推定するか (2)」 ([2011-05-25-1]) を参照.

・ 佐藤 武義 編著 『概説 日本語の歴史』 朝倉書店,1995年.

2011-04-27 Wed

■ #730. 写本文化の textual transmission [textual_transmission][manuscript][evidence]

英語に限らず印刷術が発明される前の中世のテキストは,手書きの写し (copying) によって伝達されていた.写しの写し (recopying) が数世代続くと,伝言ゲームのように原テキストからの差は開いてゆくのが普通である.しかし,たとえ一度の写しであっても,人間による手書きである以上,参照している原本 (exemplar) からの逸脱は避けられない.また,その逸脱が単純な写し誤り (scribal error) であることもあれば,より意図的な編集 (editing) や翻訳 (translation) に近いものであることもある.したがって,ある原テキストの書写によって生じた新テキストは,現代の印刷文化やコピー文化が当然とする厳密な写しではなく,ある程度の逸脱を必ず含む新ヴァージョンである.写本文化における textual transmission は,このような逸脱,可変性,流動性に特徴づけられている.Boffey (117) によると,この特徴は Zumthor により "mouvance" と呼ばれているところのものである.

写しの際に逸脱が生み出されるメカニズムとしてもっとも理解しやすいのは,写字生 (scribe) による写し誤り (error) である.これには,文字を入れ替える,別の文字を書く,文字を書き落とす,行を間違える (eyeskip) などがある.現代の手書きやタイピングにも対応するものがあるので想像しやすいだろう.テキストをキーボードで打ち込む際に行を間違えるなど,日常茶飯事である.

単純な写し誤りではなく,より意図的な種類の逸脱としては,より良い読みを与えられるとの判断でなされる語句の置き換えがある.また,対象となる読者や聴者を意識しての改変ということもあり得る.例えば,説教であれば,易しい口語体に置き換えるであるとか,レトリックのために語順を入れ替えたりするなどが考えられる.解釈の便のために注をつけたり,句読法を変えたりということもあり得る.古風な言語で書かれた原テキストを同時代風の言語にアップデートするという改変もあるだろう.さらに,写字生が原本の方言を自分の方言に「翻訳する」という場合もある.方言の「翻訳」は特に標準英語の存在しない中英語期にあってはごく普通に行なわれており,原テキストの言語のみならずテキストの趣を大きく変えてしまう可能性をはらんでいる.

印刷文化は,最初から完成版で原稿を収め,その完成版をコピーして頒布することを前提としている.一方で,写本文化は,最初から最後まで完成版というものはなく,非完成版が別の改変された非完成版として次々に派生してゆくという過程を前提としていた.したがって,後者のテキスト伝達では,テキストは必然的に dynamic, flexible, unfixed だったのである.

現存する中英語テキストの version を考える際には,上記のような,現代とは異なる写本文化の textual transmission の事情を念頭に置いておく必要がある.

中英語ロマンスの発展も,写本文化の textual transmission を特徴づける "mouvance" に支えられていた.これについては,[2010-11-06-1]の記事「Romance」を参照.

・ Boffey, Julia. "From Manuscript to Modern Text." A Companion to Medieval English Literature and Culture: c.1350--c.1500. Ed. Peter Brown. Malden, MA: Blackwell, 2007. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2009. 107--22.

2011-03-10 Thu

■ #682. ファクシミリでなく写本を参照すべき5つの理由 [manuscript][evidence]

昨日の記事[2011-03-09-1]に引き続き「写本へ回帰せよ」の話題.昨日の記事で挙げた Lass and Laing (7--8) による写本回帰の6つめの理由のなかに,ファクシミリでも不十分な場合があるという指摘があった.この件に関しても,Lass and Laing (9--10) が転写の現場から具体的に論じているので紹介しよう.5つの点を挙げている.

(1) 読み取りにくい文字でも別の角度から眺めることによって判読性の高まることがある.実物写本を前にしていれば別の角度から眺めることができるが,1つの角度から撮影された写真ではその手段は使えない.

(2) 多くのファクシミリは白黒だが,写本では色つき文字も少なくない.文字の色の変化は訂正箇所や写字生の交替を明らかにしてくれることがあるが,白黒では区別がつかないことがあり得る.

(3) 後世の製本作業などにより,写本が開きにくかったり,テキストの端が切り落とされたりする場合,写真では影になってしまい判読性が著しく減じる.

(4) 写本が損傷している場合,写真ではその損傷が拡大して表現されることが多い.

(5) 暗い写真やピントの合っていない写真もある.

実に現場らしい具体的な指摘でおもしろい.私自身のごく浅い経験から言っても,実物写本を参照する意味は大きい.写本の物理的形状や字形 ( figura ) の記述を文章で解説されてもよく分からないが,写本を見れば言わんとしていることが一目瞭然ということがある.写真では句読点のように見えても,写本でみたら物理的な小さな穴だったということもある.また,編者が判読しにくいと記述している字形を写本で参照してみたら,実は判読しにくくなかったということもあった.

一方で,Lass and Laing (9) は,写真のほうが判読しやすい場合もあるということは述べている.スタジアム観戦よりもテレビ観戦のほうが試合の状況がよく分かる,ということに似ているかもしれない.

・ Lass, Roger and Margaret Laing. "Overview." Chapter 3 of "A Linguistic Atlas of Early Middle English: Introduction.'' Available online at http://www.lel.ed.ac.uk/ihd/laeme1/pdf/Introchap3.pdf .

2011-03-09 Wed

■ #681. 刊本でなく写本を参照すべき6つの理由 [manuscript][evidence]

中世英語の言語研究では,しばしば「写本へ回帰せよ」が唱えられる.刊本を利用する場合でも写本に最大限に忠実な「 diplomatic edition を参照せよ」と言われる ( diplomatic の語源については[2011-02-07-1]を参照).EETSシリーズを初めとする歴史英語テキストのエディションの多くは,そのテキストと言語に精通した文献学者による校訂を経て刊行されたものであり一般的には信頼性が高いと考えられるが,それでも言語研究には写本テキストの参照が基本とされる.

私自身は部分的に写本を参照することはあっても,写本に基づく研究をしたといえるほどの経験はなく,写本回帰と聞くと耳が痛いのだが,刊本でなく写本を参照すべき理由は何だろうか.様々な理由があるだろうが,写本から刊本へと書き起こしている ( transcribe ) 現場から上がってくる声が最も参考になるだろう.そこで,LAEME の書き起こし作業の現場から上がってきた声を聞いてみることにする.LAEME は初期中英語の写本テキストをできる限り忠実に書き起こすことを原則として,同時代テキストの電子コーパス化を試みているが,言語研究のためには刊本に頼るのではなく是非とも写本を参照しなければならない理由が6つあるという.以下に Lass and Laing (7--8) の要点を概説する.

(1) 多くの刊本編者は写本の省略文字等を無言で "expand" して提示する.expand の仕方に複数の可能性がある場合にも,主要なものを採用して済ませる傾向がある.厳密にいえば,これは expand された形態の頻度や分布に影響を与えかねない.

(2) 刊本では編者の "normalising" や "modernising" の過程で,写本にあった littera ([2011-02-20-1]) の区別が失われることがある.'þ' ( "thorn" ) や 'ð' ( "eth" ) を <th> として転写する編者は今では少ないが,'ƿ' ( "wynn" ) を <w> として転写することは当たり前の慣習となっている.'ƿ' と 'w' は異なる littera であり,異なる歴史をもっていることを忘れてはならない.

(3) 複数の版により本文校訂されたテキスト ( critical edition or "best text" ) では,現実には存在しなかった想像上の形態が「復元」されており,言語研究には利用できない.

(4) 校訂により「写字生の意図していたであろう正しい形態」が復元されるが,写字生が常に何かを意図して書いていたという前提が怪しい.写字生が単純に間違えたという可能性が常にある.その可能性が少しでもある以上,校訂による置き換えは常に現実からの逸脱である.

(5) 以上の4点は綴字に関わる問題であり統語には関係しないという議論があるかもしれないが,多くの編者は句読点の校訂や modernisation を実践している.これは写本テキストに現代的な言語観を反映させることになり,統語上の解釈にも影響を及ぼし得る.

(6) LAEME は,各写字生が自立的に当時の言語を代表する存在であるとの前提に立っており,各写字生による本文テキストだけでなく行間訂正を含めた些細な貢献をも尊重する.写字生による削除や挿入などの些細な証拠を正確に見抜くには,ファクシミリ(写真)でも不十分な場合があり,やはり実物写本に当たる必要がある.

テキストの言語を研究する際には写本に回帰することが重要であるという点は理解できるが,実際上は写本を参照できる環境にないのが現実である.「写本へ回帰せよ」を少し緩めて「ファクシミリ版を参照するように心がけよ」「刊本を参照する際には上記の点に注意せよ」くらいに理解するのがよいかもしれない.

・ Lass, Roger and Margaret Laing. "Overview." Chapter 3 of "A Linguistic Atlas of Early Middle English: Introduction.'' Available online at http://www.lel.ed.ac.uk/ihd/laeme1/pdf/Introchap3.pdf .

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow