2018-01-07 Sun

■ #3177. 言語とは動的平衡にあるシステムか? (2) [dynamic_equilibrium][linguistics][entropy][language_change]

昨日の記事 ([2018-01-06-1]) に引き続き,動的平衡 (dynamic_equilibrium) について.

先の記事で,福岡 (276) より,生命は「エントロピー増大の法則に先回りして,自らを壊し,そして再構築するという自転車操業的なあり方」を採っているという啓示的な見解を紹介した.ここで思い出されるのは,2016年にノーベル医学生理学賞を受賞した大隅良典氏によるオートファジー (autophagy) である.オートファジーとは,生命活動を展開するための積極的な自己破壊行為のことである.生命は,一見すると不可解なことに,合成することよりも分解することにより一層の努力を費やしているらしい.作るよりも壊すほうに尽力しているのだ.この点について,福岡 (297) は確信的である.

生命にとって重要なのは,作ることよりも,壊すことである.細胞はどんな環境でも,いかなる状況でも,壊すことをやめない.むしろ進んで,エネルギーを使って,積極的に,先回りして,細胞内の構造物をどんどん壊している.なぜか.生命の動的平衡を維持するためである.

秩序あるものは必ず,秩序が乱れる方向に動く.宇宙の大原則,エントロピー増大の法則である.この世界において,最も秩序あるものは生命体だ.生命体にもエントロピー増大の法則が容赦なく襲いかかり,常に,酸化,変性,老廃物が発生する.これを絶え間なく排除しなければ,新しい秩序を作り出すことができない.そのために絶えず,自らを分解しつつ,同時に再構築するという危ういバランスと流れが必要なのだ.これが生きていること,つまり動的平衡である

作りよりも壊す,という驚くべき方針は,はたして言語にも通じるものだろうか.

福岡は別の箇所でこうも述べている (290--91) .

かくのごとく生命とは絶えず動的であり,外部環境に向かって開いているものである.その開口部を通して,物質,エネルギー,情報が出入りしており,この出入りこそが生命の流れなのである.すなわち動的平衡とは,平衡とは言いながら,どこかに静的な到達点がある平衡ではなく,実は非平衡であり,生命とは開放系なのである.

いずれの引用においても,「生命」を「言語」と置き換えると,示唆に富む洞察が得られる.言語も開放系,あるいは「#3142. ホメオカオス (1)」 ([2017-12-03-1]) なのではないか.

・ 福岡 伸一 『新版 動的平衡 生命はなぜそこに宿るのか』 小学館〈小学館新書〉,2016年.

2018-01-06 Sat

■ #3176. 言語とは動的平衡にあるシステムか? (1) [dynamic_equilibrium][linguistics][entropy][language_change][chaos_theory][complex_system][1/f]

福岡伸一氏のいう動的平衡 (dynamic_equilibrium) は,生命現象を説明する原理として画期的なものであるにとどまらず,もしかすると言語現象にも応用できるものかもしれない.動的平衡については「#3171. 1/f ゆらぎ」 ([2018-01-01-1]) の記事で簡単に触れたが,今回はその考え方に迫ってみよう.福岡 (261--63) の勢いのある文章を引くのが最も適切だろう.

生体を構成している分子は,すべて高速で分解され,食物として摂取した分子と置き換えられている.身体のあらゆる組織や細胞の中身はこうして常に作り変えられ,更新され続けているのである.

だから,私たちの身体は分子的な実体としては,数ヶ月前の自分とはまったく別物になっている.分子は環境からやってきて,いっとき,淀みとして私たちを作り出し,次の瞬間にはまた環境へと解き放たれていく.

つまり,環境は常に私たちの身体の中を通り抜けている.いや「通り抜ける」という表現も正確ではない.なぜなら,そこには分子が「通り過ぎる」べき容れ物があったわけではなく,ここで容れ物と呼んでいる私たちの身体自体も「通り過ぎつつある」分子が,一次的に形作っているにすぎないからである.

つまり,そこにあるのは,流れそのものでしかない.その流れの中で,私たちの身体は変わりつつ,かろうじて一定の状態を保っている.その流れ自体が「生きている」ということなのである.シェーンハイマーは,この生命の特異的なありようをダイナミック・ステイト(動的な状態)と呼んだ.私はこの概念をさらに拡張し,生命の均衡の重要性をより強調するため「動的平衡」と訳したい.英語で示せば dynamic equilibrium (equi=等しい, librium=天秤)となる.

ここで私たちは改めて「生命とは何か?」という問いに答えることができる.「生命とは動的平衡にあるシステムである」という回答である.

そして,ここにはもう一つの重要な啓示がある.それは可変的でサスティナブルを特徴とする生命というシステムは,その物質的構造基盤,つまり構成分子そのものに依存しているのではなく,その流れがもたらす「効果」であるということだ.生命現象とは構造ではなく「効果」なのである.

サスティナブルであることを考えるとき,これは多くのことを示唆してくれる.サスティナブルなものは常に動いている.その動きは「流れ」,もしくは環境との大循環の輪の中にある.サスティナブルは流れながらも,環境とのあいだに一定の平衡状態を保っている.

一輪車に乗ってバランスを保つときのように,むしろ小刻みに動いているからこそ,平衡を維持できるのだ.サスティナブルは,動きながら常に分解と再生を繰り返し,自分を作り替えている.それゆえに環境の変化に適用でき,また自分の傷を癒やすことができる.

このように考えると,サスティナブルであることとは,何かを物質的・制度的に保存したり,死守したりすることではないのがおのずと知れる.

サスティナブルなものは,一見,不変のように見えて,実は常に動きながら平衡を保ち,かつわずかながら変化し続けている.その軌跡と運動のあり方を,ずっと後になって「進化」と呼べることに,私たちは気づくのだ.

上の文章の「生命」や「生体」を「言語」と置き換え,その他の用語も適切に言語的に読み替えても,おおかた理解できるように思われる.言語も常に変化し続けながらも平衡状態を保っているサスティナブルなシステムであり,静的な構造というよりは動的な「効果」としてみるのが妥当ではないかと.

常に変化していることこそが,むしろ安定に貢献するという一見したところ逆説的に思われる見解は,動的平衡という用語を出さずとも,近年では複雑系 (complex_system),カオス理論 (chaos_theory),1/f ゆらぎ (1/f) との関連で指摘されている.本ブログでも,「#3122. 言語体系は「カオスの辺縁」にある」 ([2017-11-13-1]),「#3142. ホメオカオス (1)」 ([2017-12-03-1]),「#3143. ホメオカオス (2)」 ([2017-12-04-1]),「#3171. 1/f ゆらぎ」 ([2018-01-01-1]) などで触れてきたので,そちらも参照されたい.

もう1つ,動的平衡とエントロピー (entropy) の関係について,福岡 (276--77) の説明を引用しておこう.

秩序あるものはすべて乱雑さが増大する方向に不可避的に進み,その秩序はやがて失われいく.ここで私が言う「秩序」は「美」あるいは「システム」と言い換えてもよい.すべては,摩耗し,酸化し,ミスが蓄積し,やがて障害が起こる.つまりエントロピーは常に増大するのである.

生命はそのことをあらかじめ織り込み,一つの準備をした.エントロピー増大の法則に先回りして,自らを壊し,そして再構築するという自転車操業的なあり方,つまりそれが「動的平衡」である.

しかし,長い間,「エントロピー増大の法則」と追いかけっこしているうちに少しずつ分子レベルで損傷が蓄積し,やがてエントロピーの増大に追い抜かれてしまう.つまり秩序が保てない時が必ず来る.それが個体の死である.

ただ,その時にはすでに自転車操業は次の世代にバトンタッチされ,全体としては生命活動が続く.現に生命はこうして地球上に三八億年にわたって連綿と維持され続けてきた.だから個体がいつか必ず死ぬというのは本質的には利他的なあり方なのである.

生命は自分の個体を生存させることに関してはエゴイスティックに見えるけれど,すべての生物は必ず死ぬ.これによって致命的な秩序の崩壊が起こる前に,秩序は別の個体に移行し,リセットされる.実に利他的なシステムなのである.

したがって「生きている」とは「動的平衡」によって「エントロピー増大の法則」と折り合いをつけているということである.換言すれば,時間の流れにいたずらに抗するのではなく,それを受け入れながら,共存する方法を採用している.

言語も,秩序あるシステムとして存続するために「自らを壊し,そして再構築するという自転車操業的なあり方」を採用していると考えられるだろうか.

・ 福岡 伸一 『新版 動的平衡 生命はなぜそこに宿るのか』 小学館〈小学館新書〉,2016年.

2017-03-10 Fri

■ #2874. 淘汰圧 [evolution][language_change][speed_of_change][functional_load][schedule_of_language_change][entropy]

進化生物学では,自然淘汰 (natural selection) と関連して淘汰圧 (selective pressure or evolutionary pressure) という概念がある.伊勢 (23) の説明を見てみよう.

自然淘汰の強さの度合いを表わすときに,淘汰圧 (selective pressure または evolutionary pressure) という言葉を使います.形質による適応度の違いが大きいとき,淘汰圧は高くなります.たとえば,環境が悪化して多くの個体が子孫を残さずに死に絶え,適応度の高いごく一部の個体だけが子孫を残して繁栄するような状況では,淘汰圧は高くなります.

淘汰圧が高いとき,進化は猛スピードで進みます.適応度は形質によって大きく異なるので,高い適応度を生む形質が自然淘汰で選ばれていき,適応度を下げる形質は急速に失われていきます.逆に,淘汰圧が低い状況では,形質が違ってもそれほど適応度に差が見られません.よって,世代を経ても形質の変化はあまり見られません.

伊勢は,例としてアルビノ化を挙げている.アルビノ化した個体はカモフラージュが苦手なので,一般に生存確率が下がる.つまり適応度を下げる形質なので,通常の淘汰圧の高い状況下では,失われていくことがほとんどである.ところが,真っ暗な洞窟など,カモフラージュすることが意味をもたない環境においては,淘汰圧は低いため,アルビノ化した個体が適応度の点で特に劣ることにはならない.洞窟においては,アルビノ化(の有無)は重要性をもたないのである.

さて,ここで言語の話題に移ろう.言語変化を,広い意味で言語をとりまく環境の変化に適応するための自然淘汰であると捉えるのであれば,言語における淘汰圧というものを考えることは有用だろう.淘汰圧が高い状況では,ちょっとした言語項の変異でも重要性を帯び,より適応度の高い変異体が選択される可能性が高い.一方,淘汰圧が低い状況では,それなりに目立つ変異であってもさほど重要性をもたないため,特定の変異体が勝ったり負けたりというような淘汰のプロセスへ進んでいかない.

では,言語において淘汰圧の高い状態や低い環境とは何だろうか.言語体系内での圧力と言語体系外の圧力に分けて考えることができる.前者については,構造言語学的な観点から機能負担量 (functional_load),対立の効率性,体系の対称性など,様々な考え方がある.後者については,社会言語学や語用論で取り上げられる話者間の相互作用や言語接触などが,特定の言語環境を用意する要素となる.

生物における淘汰圧が進化の速度にも関係するということは,言語についても当てはまりそうである.淘汰圧が高ければ,おそらく言語変化はスピーディに進むだろう.この点に関しては,エントロピー (entropy) という,もう1つの興味深い話題も想起される.「#1810. 変異のエントロピー」 ([2014-04-11-1]),「#1811. "The later a change begins, the sharper its slope becomes."」 ([2014-04-12-1]) の議論を参照されたい.

・ 伊勢 武史 『生物進化とはなにか?』 ベレ出版,2016年.

2017-03-03 Fri

■ #2867. 言語変化の偶然と必然 [language_change][causation][teleology][entropy][unidirectionality][spaghetti_junction][invisible_hand]

偶然(及びその対立項としての必然)とは何か,という問いは哲学上の問題だが,言語変化の原因を探る際にも避けて通るわけにはいかない.統計学者・確率論者である竹内による「偶然」に関する新書を読んでみた.

竹内は,「偶然の必然的産物」 (139) という表現に要約されているように,偶然と必然は対立する概念というよりは,むしろ組み合わさって現象を生じさせる連続的な動因であると考えている.例えば,生物進化について「突然変異の起こり方には方向性はないが,自然選択の圧力のもとで,その積み重ねには方向性が生じ」ると述べている (138) .突然変異自体はあくまで「偶然」だが,その偶然を体現したものが何だったのかによって,次の一歩の選択肢が狭まり,ある特定の選択肢が選ばれる確率が高まる.そのように何歩か進んでいくうちに,最終的には選択肢が1つに絞られ,確率が1,すなわち「必然」となる.完全なる「偶然」から出発しながらも,徐々に「方向」が絞られ,ついには「必然」へと連なる,というわけだ.

ある壺に白玉と黒玉を入れる2つの試行を考えてみよう.まず,第1の試行.壺には同数の白玉と黒玉が入っているとする.そこから無作為に1つを取り出し,白玉か黒玉かを記録し,壺に戻す,ということを繰り返す.いずれかの玉が出る確率は,大数の法則により1/2となることは自明である.では次に第2の試行.ここでは,無作為に1つ取り出した後に,それと同じ色のもう1つの玉を加えて壺に戻すということを繰り返してみる.最初の取り出しでいずれの色が出るかの確率は1/2だが,例えばたまたま白玉が出たとして,それを壺に戻す際には,もう1つの白玉も加えた上で戻すので,次の取り出しに際しての確率の計算式は,少しく白玉が有利な式へと変わるだろう.その若干の有利さゆえに実際に次の回に白玉が出たとすると,その次の回にはさらに白玉が有利となるだろう.回を重ねるごとに白玉の有利さは増し,最終的には白玉を取り出す確率は限りなく1に近づいていくはずである.最初は偶然だったものが,最後にはほぼ必然となってしまう例である.

2つの試行から,偶然の蓄積される方法に2種類あることが分かる.1つ目ではいつまでたっても1/2という確率は変わらず,むしろ偶然が純化されていくかのようだ.言い換えれば,エントロピーの増大,あるいは情報量の減少である.一方,2つ目は,最初の偶然により徐々にある方向に偏っていき,最終的に必然に近づいていく.これは,エントロピーの減少,あるいは情報量の増大といえるだろう.竹内 (74) は,次のように述べている.

宇宙のいろいろな局面において,「エントロピー増大の法則」と「情報量増大の法則」がともに働いていると思う.つまり,宇宙には必然性の枠に入らない偶然性というものが存在し,そうして偶然性には大数の法則を成り立たせるような,極限において完全な一様性をもたらす性質のものと,累積することによって情報として働き,一定の環境の下で新たな秩序を作り出すようなものとの二種類がある.前者の偶然性はエントロピーの増大をもたらすが,後者は情報量の増大をもたらすのである.より詳しくいえば,偶然に作り出された新しい秩序が情報システムによって捉えられることによって,安定し維持されることになるのである.

ある現象が偶然でもあり必然でもあるというのは一見すると矛盾しているが,このように考えれば調和する.この見方は,言語変化論にも多くの示唆を与えてくれる.例えば,言語変化の方向性に関する議論に,unidirectionality の問題や invisible_hand や spaghetti_junction と呼ばれる仮説がある(「#2531. 言語変化の "spaghetti junction"」 ([2016-04-01-1]),「#2533. 言語変化の "spaghetti junction" (2)」 ([2016-04-03-1]),「#2539. 「見えざる手」による言語変化の説明」 ([2016-04-09-1]) などを参照).また,言語におけるエントロピーの問題については entropy の各記事で扱ってきたので,そちらも参照.

・ 竹内 啓 『偶然とは何か――その積極的意味』 岩波書店〈岩波新書〉,2010年.

2014-05-10 Sat

■ #1839. 言語の単純化とは何か [terminology][language_change][pidgin][creole][functionalism][functional_load][entropy][redundancy][simplification]

英語史は文法の単純化 (simplification) の歴史であると言われることがある.古英語から中英語にかけて複雑な屈折 (inflection) が摩耗し,文法性 (grammatical gender) が失われ,確かに言語が単純化したようにみえる.屈折の摩耗については,「#928. 屈折の neutralization と simplification」 ([2011-11-11-1]) で2種類の過程を区別する観点を導入した.

単純化という用語は,ピジン化やクレオール化を論じる文脈でも頻出する.ある言語がピジンやクレオールへ推移していく際に典型的に観察される文法変化は,単純化として特徴づけられる,と言われる.

しかし,言語における単純化という概念は非常にとらえにくい.言語の何をもって単純あるいは複雑とみなすかについて,言語学的に合意がないからである.語彙,文法,語用の部門によって単純・複雑の基準は(もしあるとしても)異なるだろうし,「#293. 言語の難易度は測れるか」 ([2010-02-14-1]) でも論じたように,各部門にどれだけの重みを与えるべきかという難問もある.また,機能主義的な立場から,ある言語の functional_load や entropy を計測することができたとしても,言語は元来余剰性 (redundancy) をもつものではなかったかという疑問も生じる.さらに,単純化とは言語変化の特徴をとらえるための科学的な用語ではなく,ある種の言語変化観と結びついた評価を含んだ用語ではないかという疑いもぬぐいきれない(関連して「#432. 言語変化に対する三つの考え方」 ([2010-07-03-1]) を参照).

ショダンソン (57) は,クレオール語にみられるといわれる,意味の不明確なこの「単純化」について,3つの考え方を紹介している.

(A) 「最小化」 ―― この仮説は,O・イエスペルセンによって作られた.イエスペルセンは,クレオール語のなかに,いかなる言語にとっても欠かせない特徴のみをそなえた最小の体系をみた.

(B) 「最適化」 ―― L・イエルムスレウの理論で,彼にとって「クレオール語における形態素の表現は最適状態にある」.

(C) 「中立化」 ―― この視点はリチャードソンによって提唱された.リチャードソンは,モーリシャス語の場合,はじめに存在していた諸言語の体系(フランス語,マダガスカル語,バントゥー語)があまりに異質であったために,体系の節減が起こったと考えた.

しかし,ショダンソンは,いずれの概念も曖昧であるとして「単純化」という術語そのものに疑問を呈している.フランス語をベースとするレユニオン・クレオール語からの具体的な例を用いた議論を引用しよう (57--58) .ショダンソンの議論は,本質をついていると思う.

単純化という概念そのものが自明ではない.たとえばレユニオン・クレオール語の mon zanfan 〔わたしのこども〕という表現は,フランス語で mon enfant 〔単数:わたしの子〕と mes enfants 〔複数:わたしの子供たち〕という二つの形に翻訳することができる.これをみて,レユニオン語は単数と複数とを区別しないから,フランス語より単純だといいたくなるかもしれないが,別の面からみれば,同じ理由から,クレオール語の表現はもっとあいまいだから,したがってより「単純」ではないともいえるだろう!実際,「単純」という語の意味は,「複合的ではない」とも,「明晰」「あいまいでない」ともいえるのである.しかし,上の例をさらによく調べるならば,レユニオン語は,はっきりさせる必要があるときは複数をちゃんと表わすことができることに気がつく.その時には mon bane zanfan (私の子供たち)のように〔bane という複数を表わす道具を用いて〕いう.だから,クレオール語とフランス語のちがいは,一部には,もっぱら話しことばであるクレオール語がコンテクストの要素に大きな場所をあたえていることによる.母親がしばらくの間こどもをお隣りさんにあずけるとき,vey mon zanfan! 〔うちの子をみてくださいね〕と頼んだとしよう.このときわざわざ,こどもが一人か複数かをはっきりさせる必要はない.他方で,口語フランス語では,複数をしめすには,たいていの場合,名詞の形態的標識ではなく,修飾語の標識によっている.だから,クレオール語で修飾語の体系を組み立てなおしたならば,それと同時に,数の表示にも手をつけることになるのである.しかし,これは別の過程から来るとばっちりにすぎない.

この数の問題についての逆説をすすめていくと,レユニオン・クレオール語は双数をもっているから,フランス語よりももっと複雑だということにもなろう.事実,レユニオン・クレオール語では,何でも二つで一つになっているもの(目,靴など)に対し,特別のめじるしがある.「私の〔二つの〕目」については,mon bane zyé ということはできず,mon dé zyé といわなければならない.同様に「私の〔一つの〕目」といいたいときは,mon koté d zyé という.koté d と dé は,双数用の特別のめじるしである.したがって,mon bane soulie は,何足かの靴を指すことしかできないのである.

このような事情があるから,「単純化」ということばは使わないにこしたことはない.この語には〔クレオール語を劣ったものとみる〕人種主義的なニュアンスがあるし,機能的,構造的に異なる言語を比較している以上,事柄を具体的に解明するには,あまりに精密を欠き,あいまいだからである.「再構造化」といったほうがずっといい.「再構造化」という語のほうがもっと中立的であるし,他の多くの用語(単純化,最小化,最適化)とことなり,明らかにしようとしている構造的なちがいの原因を,偏見の目で判断しないという利点がある.

上の最初の引用にあるイエスペルセンの言語観については「#1728. Jespersen の言語進歩観」 ([2014-01-19-1]) を,イエルムスレウについては「#1074. Hjelmslev の言理学」 ([2012-04-05-1]) を参照.

・ ロベール・ショダンソン 著,糟谷 啓介・田中 克彦 訳 『クレオール語』 白水社〈文庫クセジュ〉,2000年.

2014-04-12 Sat

■ #1811. "The later a change begins, the sharper its slope becomes." [lexical_diffusion][speed_of_change][language_change][entropy][do-periphrasis][schedule_of_language_change]

昨日の記事「#1810. 変異のエントロピー」 ([2014-04-11-1]) の最後で,「遅く始まった変化は急速に進行するという,言語変化にしばしば見られるパターン」に言及した.これは必ずしも一般的に知られていることではないので,補足説明しておきたい.実はこのパターンが言語変化にどの程度よく見られることなのかは詳しくわかっておらず,この問題は私の数年来の研究テーマともなっている.

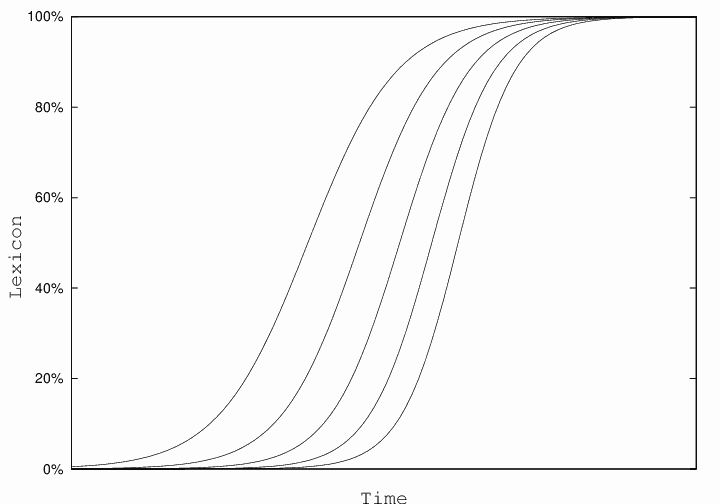

言語変化のなかには,進行速度が slow-quick-quick-slow と変化する語彙拡散 (lexical_diffusion) と呼ばれるタイプのものがある.語彙拡散の研究によると,変化を開始するタイミングは語によって異なり,比較的早期に変化に呑み込まれるものから,比較的遅くまで変化に抵抗するものまで様々である.Ogura や Ogura and Wang の指摘で興味深いのは,このタイミングの早い遅いによって,開始後の変化の進行速度も異なる可能性があるということだ.早期に開始したもの (leaders) はゆっくりと進む傾向があるのに対して,遅れて開始したもの (laggers) は急ピッチで進む傾向があるという.譬えは悪いが,早起きしたけれども歩くのが遅いので遅刻するタイプと,寝坊したけれども慌てて走るので間に合うタイプといったところか.標記に挙げた "the later a change begins, the sharper its slope becomes" は,Ogura (78) からの引用である.

私自身,初期中英語諸方言における複数形の -s の拡大に関する2010年の論文で,この傾向を明らかにした.その論文から,Ogura と Ogura and Wang へ言及している部分など2箇所を引用する.

In their series of studies on Lexical Diffusion, Ogura and Wang discussed whether leaders and laggers of a change are any different from one another in terms of the speed of diffusion. In case studies such as the development of periphrastic do and the development of -s in the third person singular present indicative, they proposed that the later the change, the more items change and the faster they change . . . . (12)

. . . the laggers catching up with the leaders in SWM C13b and in SEM C13b concurs with the recent proposition of Lexical Diffusion that "the later a change begins, the sharper its slope becomes." (14)

変化に参与する各語をそれぞれS字曲線として表わすと,例えば以下のような非平行的なS字曲線の集合となる.

ここで昨日の相対エントロピーの話に戻ろう.上のようなグラフを,Y軸を相対エントロピーの値として描き直せば,スタートは早いが進みは遅い語は,長い裾を引く富士山型の線を,スタートは遅いが進みは速い語は,尖ったマッターホルン型の線を描くことになるだろう.

語彙拡散のS字曲線,エントロピー,[2013-09-09-1]の記事で触れた「#1596. 分極の仮説」などは互いに何らかの関係があると見られ,言語変化のスピードやスケジュールという一般的な問題に迫るヒントを与えてくれるだろう.

・ Ogura, Mieko. "The Development of Periphrastic Do in English: A Case of Lexical Diffusion in Syntax." Diachronica 10 (1993): 51--85.

・ Ogura, Mieko and William S-Y. Wang. "Snowball Effect in Lexical Diffusion: The Development of -s in the Third Person Singular Present Indicative in English." English Historical Linguistics 1994. Papers from the 8th International Conference on English Historical Linguistics. Ed. Derek Britton. Amsterdam: John Benjamins, 1994. 119--41.

・ Hotta, Ryuichi. "Leaders and Laggers of Language Change: Nominal Plural Forms in -s in Early Middle English." Journal of the Institute of Cultural Science (The 30th Anniversary Issue II) 68 (2010): 1--17.

2014-04-11 Fri

■ #1810. 変異のエントロピー [statistics][entropy][variation][consonant][speed_of_change][language_change][schedule_of_language_change][-ly]

昨今,エントロピー (entropy) というキーワードをよく聞くようになったが,言語との関連で,この概念が話題にされることはあまりない.本ブログでは,「#838. 言語体系とエントロピー」 ([2011-08-13-1]) をはじめとして,##838,1089,1090,1587,1693 の各記事でこの用語に触れてきたが,まだ具体的な問題に適用したことはなかった.

エントロピーとは,体系としての乱雑さの度合いを示す指標である.データがいかに一様に散らばっているかを表わす尺度と言い換えてもよい.言語への応用は,Gries (112) が少し触れている.

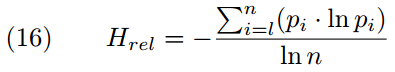

A simple measure for categorical data is relative entropy Hrel. Hrel is 1 when the levels of the relevant categorical variable are all equally frequent, and it is 0 when all data points have the same variable level. For categorical variables with n levels, Hrel is computed as shown in formula (16), in which pi corresponds to the frequency in percent of the i-th level of the variable:

Gries は,300個の名詞句における冠詞の分布という例を挙げている.無冠詞164例,不定冠詞33例,定冠詞103例という内訳だった場合,Hrel = 0.8556091 となり,かなり不均質な分布を示すことになる.

ほかに散らばり具合が問題になるケースはいろいろと考えることができる.例えば,注目語句の出現頻度が,テキスト(のジャンル)に応じて一様か否かを測るということもできるだろう.

また,ある語に異形態や異綴字が認められる場合に,それぞれの変異形 (variants) の分布が均一か不均一かを計測することなどもできる.そのような変異の相対エントロピーが同時代の異なるテキスト(ジャンル)の間でどのくらい異なるのか,あるいは歴史的な関心からは,異なる時代のテキスト(ジャンル)の間でどのくらい異なるのかを,客観的に確かめることができるだろう.標準化その他の過程により,その変異が1つの形へ収斂してゆく場合,エントロピーが減少することになる.

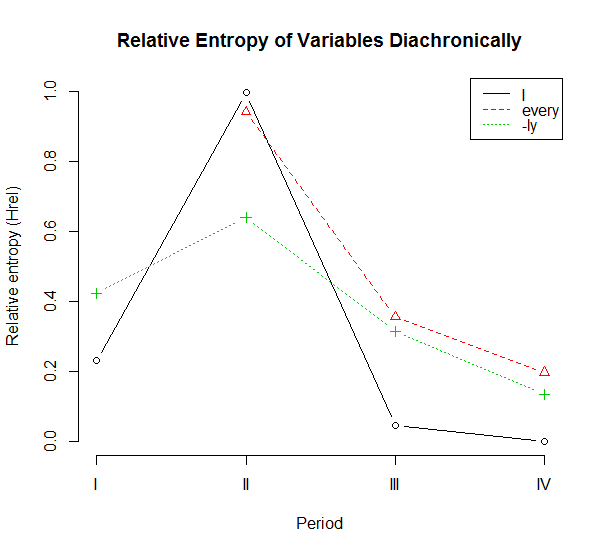

具体的に考えるために,「#1773. ich, everich, -lich から語尾の ch が消えた時期」 ([2014-03-05-1]) で取り上げた,語尾の ch の脱落のデータを参照しよう.先の記事で Schlüter による集計結果の表を掲げたが,今回は,音声環境 (before V, before <h>, before C) の区別はせず,単純に ME II--ME IV の各時代に現れた変異形のトークン数のみを考慮に入れることにする.各変異形の各時代の Hrel を計算した結果の表を下に示す.

| I | 1150--1250 (ME I) | 1250--1350 (ME II) | 1350--1420 (ME III) | 1420--1500 (ME IV) |

|---|---|---|---|---|

| ich | 853 | 589 | 7 | 0 |

| I | 33 | 503 | 1397 | 2612 |

| Hrel | 0.2295 | 0.9955 | 0.04531 | 0.0000 |

| EVERY | 1150--1250 (ME I) | 1250--1350 (ME II) | 1350--1420 (ME III) | 1420--1500 (ME IV) |

| everich | - | 12 | 10 | 9 |

| everiche | - | 12 | 3 | 0 |

| every | - | 5 | 112 | 152 |

| Hrel | - | 0.9406 | 0.3550 | 0.1962 |

| -LY | 1150--1250 (ME I) | 1250--1350 (ME II) | 1350--1420 (ME III) | 1420--1500 (ME IV) |

| -lich | 106 | 33 | 31 | 3 |

| -''liche' | 689 | 168 | 70 | 44 |

| -ly | 12 | 19 | 1088 | 1444 |

| Hrel | 0.4225 | 0.6390 | 0.3123 | 0.1342 |

これの をプロットすると,次のようになる.

1人称単数代名詞主格 I の変異は,集束→発散→集束と推移しており,不安定期 II の突出が目立つ.安定していた体系が急激に乱され,そしてすぐに回復したという推移だ.第I期のデータを欠く every の変異は,I ほどではないものの,同じようにIIからIIIの時期にかけて急激な下落を示す.-ly の変異も,より緩やかではあるが,同時期に同様の下降を表わす.

Schlüter は,ich, everich, -lich の順で語尾の ch が脱落し,変異の収斂に向かっていったと評価しているが,これは第II期以降のエントロピーの減少率のことを指していると解釈できる.しかし,第I期からの推移も考慮に入れると,I の発散の開始は -ly の発散よりも後のようである.これは,早く始まった変化はゆっくりと進行するのに対し,遅く始まった変化は急速に進行するという,言語変化にしばしば見られるパターンを示唆する.エントロピー曲線の形状でいえば,前者は裾の長い富士山型,後者は先のとがったマッターホルン型ということになる.エントロピーという指標を用いて,言語変化のスピードについて何か一般化できることがあるかもしれない.

・ Gries, Stefan Th. Statistics for Linguistics with R: A Practical Introduction. Berlin: Mouton, 2009.

・ Schlüter, Julia. "Weak Segments and Syllable Structure in ME." Phonological Weakness in English: From Old to Present-Day English. Ed. Donka Minkova. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2009. 199--236.

2013-12-15 Sun

■ #1693. 規則的な音韻変化と不規則的な形態変化 [entropy][phonetics][analogy][morphology][i-mutation]

残念ながら,どの文献で読んだかは失念したが,「音韻変化は規則的に生じるが形態論に不規則性をもたらし,形態変化は不規則に生じるが形態論に規則性をもたらす」という謂いがある.音韻変化と形態変化(典型的には類推作用)の特徴をうまく言い表したものである.「#838. 言語体系とエントロピー」 ([2011-08-13-1]) の記事では,同じことを「形態論において,規則的な音声変化はエントロピーを増大させ,不規則的な類推作用はエントロピーを減少させる」と換言した(関連して,「#1674. 音韻変化と屈折語尾の水平化についての理論的考察」 ([2013-11-26-1]) も参照).

具体例を1つ挙げよう.「#157. foot の複数はなぜ feet か」 ([2009-10-01-1]) で取り上げたように,foot (sg.) vs feet (pl.) は現代英語では形態的に不規則ととらえられている.大部分の名詞が屈折形態素 {s} を付加するという規則で複数形を作ることに照らせば,確かに不規則といって然るべきである.しかし,この不規則性の由来を探ると,i-mutation と呼ばれる規則的な音韻変化に行き着く.規則的な過程であれば,その結果も規則的になるはずではないかと疑われるかもしれないが,音韻変化でいう規則性とは多くの場合条件つき規則性であるというのがミソである.foot -- feet の場合には,後続音節に前舌高母音 /i/ が含まれることが条件である.しかも,この /i/ が後に消失してしまうという,さらなる音韻変化が作用した結果,件の複数形は予想不可能な形態をもつに至ってしまった.以上をまとめれば,音韻変化の規則性とはあくまで条件つきの規則性であることが多く,さらにそのような音韻変化が複数重なることにより,実際上は予測不可能な形態に至ってしまうものなのである.これで,上記の謂いの前半部分「音韻変化は規則的に生じるが形態論に不規則性をもたらす」が説明される.

次に,後半部分「形態変化は不規則に生じるが形態論に規則性をもたらす」に移ろう.foot -- feet と同様に,古英語では「本」を表わす bōc の複数(主格・対格)形は i-mutation の効果で bēc という形態だった.そのまま現代英語に伝わっていれば,*beech などとなっていたはずだが,この語に関しては類推 (analogy) の作用により,大多数の -s 複数形に呑み込まれ,中英語以降に books と「規則化」した.ここでは類推という典型的な形態変化の過程が結果として規則性をもたらしたことになるが,bōc には働き,fōt には働かなかったという意味で,単発的である.どの語に働くのか予測不可能なのであるから,その点では不規則である.

規則的な音韻変化が形態論に不規則性をもたらし,その不規則性を部分的に修復するかのように,形態変化が不規則に作用する.音韻変化はさながら自然的,機械的,無意識的であり,形態変化はさながら人為的,選択的,意識的である,と対比できようか.このような相反する機構がシーソーのように繰り返し作動し,言語変化を駆動しているのだろう.

音韻変化と形態変化の特性の対比について,タンバ (56) が似たようなことを述べている.時期と時間的長さという点においても,2つの変化の間に明確な対比があるという指摘は重要だろう.

音素は,規則的な音韻法則によって変化するが,その法則はある時期ある一定のあいだだけに適用されるものである.一方,形態素は不規則に変化し,その変化は時期,時間的長さによって限定されない.

・ イレーヌ・タンバ 著,大島 弘子 訳 『[新版]意味論』 白水社〈文庫クセジュ〉,2013年.

2013-08-31 Sat

■ #1587. 印欧語史は言語のエントロピー増大傾向を裏付けているか? [drift][unidirectionality][synthesis_to_analysis][entropy][i-mutation][origin_of_language]

英語史のみならずゲルマン語史,さらには印欧語史の全体が,言語の単純化傾向を示しているように見える.ほとんどすべての印欧諸語で,性・数・格を始め種々の文法範疇の区分が時間とともに粗くなってきているし,形態・統語においては総合から分析へと言語類型が変化してきている.印欧語族に見られるこの駆流 (drift) については,「#656. "English is the most drifty Indo-European language."」 ([2011-02-12-1]) ほか drift の各記事で話題にしてきた.

しかし,この駆流を単純化と同一視してもよいのかという疑問は残る.むしろ印欧祖語は,文法範疇こそ細分化されてはいるが,その内部の体系は奇妙なほどに秩序正しかった.印欧祖語は,現在の印欧諸語と比べて,音韻形態的な不規則性は少ない.言語は時間とともに allomorphy を増してゆくという傾向がある.例えば i-mutation の歴史をみると,当初は音韻過程にすぎなかったものが,やがて音韻過程の脈絡を失い,純粋に形態的な過程となった.結果として,音韻変化を受けていない形態と受けた形態との allomorphy が生まれることになり,体系内の不規則性(エントロピー)が増大した([2011-08-13-1]の記事「#838. 言語体系とエントロピー」を参照).さらに後になって,類推作用 (analogy) その他の過程により allomorphy が解消されるケースもあるが,原則として言語は時間とともにこの種のエントロピーが増大してゆくものと考えることができる.

だが,印欧語の歴史に明らかに見られると上述したエントロピーの増大傾向は,はたして額面通りに認めてしまってよいのだろうか.というのは,その出発点である印欧祖語はあくまで理論的に再建されたものにすぎないからである.もし再建者の頭のなかに言語はエントロピーの増大傾向を示すものだという仮説が先にあったとしたら,結果として再建される印欧祖語は,当然ながらそのような仮説に都合のよい形態音韻論をもった言語となるだろう.

実際に Comrie のような学者は,そのような仮説をもって印欧祖語をとらえている.Comrie (253) が想定しているのは,"an earlier stage of language, lacking at least many of the complexities of at least many present-day languages, but providing an explicit account of how these complexities could have arisen, by means of historically well-attested processes applied to this less complex earlier state" である.ここには,言語はもともと単純な体系として始まったが時間とともに複雑さを増してきたという前提がある.Comrie のこの前提は,次の箇所でも明確だ.

[I]t is unlikely that the first human language started off with the complexity of Insular Celtic morphophonemics or West Greenlandic morphology. Rather, such complexities arose as the result of the operation of attested processes --- such as the loss of conditioning of allophonic variation to give morphophonemic alternations or the grammaticalisation of lexical items to give grammatical suffixes --- upon an earlier system lacking such complexities, in which invariable words followed each other in order to build up the form corresponding to the desired semantic content, in an isolating language type lacking morphophonemic alternation. (250)

再建された祖語を根拠にして言語変化の傾向を追究することには慎重でなければならない.ましてや,先に傾向ありきで再建形を作り出し,かつ前提とすることは,さらに危ういことのように思える.Comrie (247) は印欧祖語再建に関して realist の立場([2011-09-06-1]) を明確にしているから,エントロピーが極小である言語の実在を信じているということになる.controversial な議論だろう.

・ Comrie, Barnard. "Reconstruction, Typology and Reality." Motives for Language Change. Ed. Raymond Hickey. Cambridge: CUP, 2003. 243--57.

2012-04-21 Sat

■ #1090. 言語の余剰性 [redundancy][linguistics][entropy][information_theory][paralinguistics]

ヒトの言語の著しい特徴として,以前の記事で「#766. 言語の線状性」 ([2011-06-02-1]) と「#767. 言語の二重分節」 ([2011-06-03-1]) を取り上げてきたが,もう1つの注目すべき特徴としての余剰性 (redundancy) については,明示的に取り上げたことがなかった.今日は,昨日の記事「#1089. 情報理論と言語の余剰性」 ([2012-04-20-1]) を受けて,この特徴について説明したい.

言語による意味の伝達に最小限に必要とされる以上の記号的要素が用いられるとき,そこに余剰性が含まれているといわれる.言語の余剰性は一見すると無駄で非効率に思われるが,昨日の記事で述べたように,言語使用に伴う種々の雑音 (noise) に対する強力な武器を提供している.急ハンドルの危険を防止するハンドルの遊びと言い換えてもよいし,無用の用と考えてもよい.また,言語の余剰性は,言語習得にも欠かせない.言語構造上また言語使用上の余剰性が十分にあれば未知の言語要素でも意味の予測が可能であり,実際に言語習得者はこの機構を利用して,言語内的・外的な文脈からヒントを得ながら,意味の見当をつけてゆくのである.

余剰性という観点から言語を見始めると,それは言語のあらゆる側面に関わってくる要素だということがわかる.まず,昨日の記事で触れたように,音声と音素の情報量の差に基づく余剰性がある.言語の伝達には数十個の分節された音素を区別すれば事足りるが,その実現は音声の連続体という形を取らざるを得ず,そこには必要とされるよりも約千倍も多くの音声信号が否応なしに含まれてしまう.

音韻体系にみられる対立 (opposition) に関係する余剰性もある.英語において,音素 /n/ は有声歯茎鼻音だが,鼻音である以上は有声であることは予測可能であり,/n/ の記述に声の有無という対立を設定する必要はない.これは,余剰規則 (redundancy rule) と呼ばれる.

音素配列にも余剰性がある.語頭の [s] の直後に来る無声破裂音は必ず無気となるので,無気であることをあえて記述する必要はない([2011-02-18-1]の記事「#662. sp-, st-, sk- が無気音になる理由」を参照).予測可能であるにもかかわらず精密に記述することは不経済だからである.しかし,言語使用の現場で,語頭の [s] は何らかの雑音で聞こえなかったが,直後の [t] は無気として聞こえた場合,直前に [s] があったに違いないと判断し,補うことができるかもしれない.このように,余剰性は安全装置として機能する.

音素配列に似た余剰性は,綴字規則にも見られる.例えば,英語では頭字語などの稀な例外を除いて,<q> の文字の後には必ず <u> が来る.<u> はほぼ完全に予測可能であり,情報量はゼロである.

形態論や統語論における余剰性の例として,These books are . . . . というとき,主語が複数であることが3語すべてによって示されている.It rained yesterday. では,過去であることが2度示されている.英語史上の話題である二重複数 (double_plural),二重比較級 (double_comparative),二重否定 ([2010-10-28-1], [2012-01-10-1]) なども,余剰性の問題としてみることができる.

そのほか,類義語を重ねる with might and main, without let or hindrance や,電話などでアルファベットの文字を伝える際の C as in Charley などの表現も余剰的であるし,Yes と言いながら首を縦に振るといった paralinguistic な余剰性もある.

余剰性と予測可能性 (predictability) は相関関係にあり,また予測可能性は構造の存在を前提とする.したがって,言語に余剰性があるということは,言語に構造があるということである.ここから,余剰性を前提とする情報理論と,構造を前提とする構造言語学とが結びつくことになった.構造言語学の大家 Martinet の主張した言語の経済性の原理でも,余剰性の重要性が指摘されている (183--85) .

情報理論と言語の余剰性の関係については,Hockett (76--89) を参照.

・ Martinet, André. Éléments de linguistique générale. 5th ed. Armand Colin: Paris, 2008.

・ Hockett, Charles F. "Review of The Mathematical Theory of Communication by Claude L. Shannon; Warren Weaver." Language 29.1 (1953): 69--93.

2012-04-20 Fri

■ #1089. 情報理論と言語の余剰性 [information_theory][linguistics][redundancy][entropy][history_of_linguistics]

情報理論 (information theory) は戦後に発達した比較的新しい科学研究だが,言語学はその成果を様々な形で享受してきた.情報の送り手と受け手の問題,コード化の問題,予測可能性 (predictability) の問題,そして何よりも言語の顕著な特徴の1つである余剰性 (redundancy) の問題について,言語学が情報理論から学べることは多い.

情報理論と人工頭脳工学 (cybernetics) の基礎理論は Shannon and Weaver の著作によって固まったとされ,これは言語学史においても有意義な位置を占めている(イヴィッチ,pp. 164--71).しかし,この著作は高度に数学的であり,一般の言語学者が読んで,その成果を言語学へ還元するということは至難の業のようだ.このような場合には,言語学者による書評が役に立つ.アメリカの言語学者 Hockett の書いているレビューを読んでみた.

Shannon and Weaver 自体が難解なのだから,その理論のレビューもある程度は難解とならざるをえない.評者の Hockett が情報理論の考え方を言語学へ応用する可能性について論じている部分では,言語学としても非常に高度な内容となっている.書評を完全に理解できたとは言い難いが,言語の余剰性およびエントロピー (entropy) についての議論はよく理解できた.

Hockett はたいへん大まかな試算であるとしながらも,ある発話の音韻的な情報量と音声的な情報量の比は1:1000ほどの開きがあり,仮に音韻論的単位のみを意思疎通に不可欠な単位とみなすのであれば,言語音の余剰性は99.9%にのぼるとしている (85) .情報理論でいうエントロピー (entropy) は,"1 - redundancy" と定義されるので,言語音のエントロピーは0.1%である.言語は,ある言い方をすれば非効率,別の言い方をすれば予測可能性の高い種類の情報体系ということができるだろう.

情報が物理的に伝達される際には,多かれ少なかれ必ず雑音 (noise) が含まれてしまう.したがって,情報伝達が意図された通りに遂行されるためには,雑音による影響に耐えられるだけの安全策が必要となる.言語にとって,余剰性こそがその安全策である.Hockett 曰く,"channel noise is never completely eliminable, and redundancy is the weapon with which it can be combatted" (75) .このように考えると,言語音の余剰性99.9%(あるいはこれに近似する高い値)は,いかに言語が慎重に雑音対策を施された安全設計の情報体系であるかを示す指標といえるだろう.

The high linguistically relevant redundancy of the speech signal can be interpreted not as a sign of low efficiency, but as an indication of tremendous flexibility of the system to accommodate to the widest imaginable variety of noise conditions. (Hockett 85)

情報理論の立場から,特に余剰性という観点から言語を見始めると,それは言語のあらゆる側面に関わってくる要素だということがわかってくる.言語の余剰性について,明日の記事で詳しく見ることにする.

・ ミルカ・イヴィッチ 著,早田 輝洋・井上 史雄 訳 『言語学の流れ』 みすず書房,1974年.

・ Hockett, Charles F. "Review of The Mathematical Theory of Communication by Claude L. Shannon; Warren Weaver." Language 29.1 (1953): 69--93.

・ Shannon, Claude L. and Warren Weaver. The Mathematical Theory of Communication. Urbana: U of Illinois P, 1949.

2011-08-13 Sat

■ #838. 言語体系とエントロピー [entropy][functionalism][information_theory][functional_load]

昨日の記事「言語変化における therapy or pathogeny」 ([2011-08-12-1]) を書きながら,言語における「全快」状態あるいは「罹病」状態とは何かを考えていた.言語学の常識として「個別言語はそれが供する言語共同体の要求をほぼ完全に満たすものであり,その話者にとってはほぼ完璧な記号体系である」という考え方がある.これは,各言語がその話者にとっては常に「全快」に近い状態にあるということを意味する.この考え方でいけば,完全無欠とは言わずとも「罹病」状態にある言語は存在しないということになる.ここでは「その話者にとって」という視点が重要であり,あくまで相対的な基準で「全快」に近いということである (相対的な言語観については,[2011-06-06-1]の記事「Martinet にとって言語とは?」を参照).また,外部の者が複数の言語を絶対的な基準で比べて,A言語のほうがB言語よりも「健全」であるなどと決めることはできないということにもなる.そもそも,言語的にどのような状態であれば「健全」であるかについて客観的な基準を決めることは難しいだろう.

しかし,主観的評価の込もりがちな「健全」や「全快」という表現を避け,絶対的な基準で量化できる項目に着目してその尺度でA言語とB言語を比較評価するということは可能かもしれない.例えば,体系の対称性 (symmetry) ,均衡性 (balancedness) ,経済性 (economy) というものが量化できるのであれば,それらの指標をもって,仮に部分的に言語体系のの「健全性」を論じるということはできるかもしれない.[2010-02-14-1]の記事「言語の難易度は測れるか」の議論とも関係するが,音韻論や形態論など部門別に考えるということであれば,さらに量化はしやすいだろう.[2011-08-11-1]の記事「機能負担量」で説明した functional load の考え方は音韻論から生み出された量的な概念だが,書記素論や形態論など他の部門にも応用することは可能かもしれない(もっとも音韻論のように高度に構造化された部門ではないと実践は難しそうだが).

言語体系の「健全性」を評価する観点として,上で対称性,均衡性,経済性といった特性を挙げてみたが,もう1つの特性として,現代世界のキーワードでもあるエントロピー (entropy) を考えてみるのもおもしろい.エントロピーとは体系としての乱雑さの度合いを指し,値が低いほど体系が秩序だっていることを示す.もともとは熱力学の用語だが,情報理論に広く応用されており,言語理論への応用の道も開かれているといえる.言語体系のエントロピーの測定法を編み出すことは容易ではないだろうが,単純にいって,体系としての規則性が増せばエントロピーが減少し,不規則性が増せばエントロピーが増大すると表現することはできる.

例えば,言語変化には「音声変化は規則的に生じるが形態論に不規則性をもたらし,類推に基づく形態変化は不規則に生じるが形態論の規則性をもたらす」傾向が見られるが,エントロピーの用語を用いれば「形態論において,規則的な音声変化はエントロピーを増大させ,不規則的な類推作用はエントロピーを減少させる」と換言できる(関連して,[2011-03-19-1]の記事「語尾音消失と形態クラス」で取り上げた語尾音の消失と保持の例や,[2010-11-03-1]の記事「2種類の analogy」の議論を参照).

私は詳しくないが,生成文法に基盤を置く音韻論や natural morphology などの分野では,言語変化を記述・説明するのに,その過程の自然さの度合いが考慮される.「自然さ」という特性も,エントロピー,対称性,均衡性,経済性などと同様に,体系の「健全性」を匂わす特性の1つである."natural", "balanced", "economical", "simple", "therapy" などという表現には否応なしに価値観や評価が含まれてしまうが,"entropy" には熱力学の法則とだけあって科学的な響きがあるし,時代のキーワードとはいえ,いまだ手垢がついていないように思える.

熱力学の第2法則によれば,「物質とエネルギーは一つの方向のみに,すなわち使用可能なものから使用不可能なものへ,あるいは利用可能なものから利用不可能なものへ,あるいはまた,秩序化されたものから,無秩序化されたものへと変化する」(リフキン,p. 45).つまり,ある領域でエントロピーが減少しているように見えても,必ず他の領域でそれ以上にエントロピーが増大しており,全体として宇宙のエントロピーは増大の一途をたどるということである.現代物理学が絶対的な真理として認めているのはこの法則だけだと言われるほどの強い法則だ.では,宇宙の体系と言語の体系は類似しているのだろうか.もしそうだと仮定すると,昨日の記事「言語変化における therapy or pathogeny」 ([2011-08-12-1]) で問題になった Schendl (69) の "therapeutic changes in one part of the grammar may create imbalance in another part" の may は must と読みなおさなければならないことになる.だが,幸いなことに,エントロピーの法則は形而下の世界のみに適用されるという.言語変化の議論では may ほどの解釈でよいのかもしれない.

・ ジェレミー・リフキン 著,竹内 均 訳 『改訂新版 エントロピーの法則』 祥伝社,1990年.

・ Schendl, Herbert. Historical Linguistics. Oxford: OUP, 2001.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow