2025-11-24 Mon

■ #6055. 人称代名詞が修飾されるケース [personal_pronoun][adjective][sobokunagimon][definiteness][determiner][article]

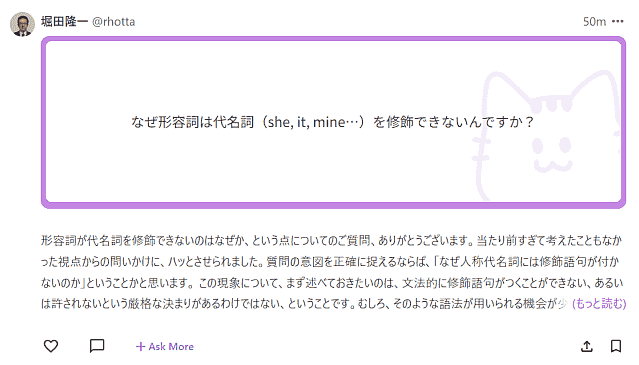

先日,知識共有サービス mond に「なぜ形容詞は代名詞 (she, it, mine…) を修飾できないんですか?」という質問が寄せられました.人称代名詞は「定」 (definiteness) の意味特徴をもち,かつ主たる機能が「指示」であるという観点から回答してみました.今回の回答は,とりわけ多くの方々にお読みいただいているようです.こちらより訪れてみてください.

その回答の最後に Quirk et al. の §6.20 を要参照と述べました.該当する部分を以下に引用しておきます. "Modification and determination of personal pronouns" と題する節の一部です.

In modern English, restrictive modification with personal pronouns is extremely limited. There are, however, a few types of nonrestrictive modifiers and determiners which can precede or follow a personal pronoun. These mostly accompany a 1st or 2nd person pronoun, and tend to have an emotive or rhetorical flavour:

(a) Adjectives:

Silly me!, Good old you!, Poor us! <informal>

(b) Apposition:

we doctors, you people, us foreigners <familiar>

(c) Relative clauses:

we who have pledged allegiance to the flag, . . . <formal>

you, to whom I owe all my happiness, . . . <formal>

(d) Adverbs:

you there, we here

(e) Prepositional phrases:

we of the modern age

us over here <familiar>

you in the raincoat <impolite>

(f) Emphatic reflexive pronouns . . .:

you yourself, we ourselves, he himself

Personal pronouns do not occur with determiners (*the she, *both they), but the universal pronouns all, both, or each may occur after the pronoun head . . .:

We all have our loyalties.

They each took a candle.

You both need help.

さすがに定冠詞を含む決定詞 (determiner) が人称代名詞に付くことはないようですね.人称代名詞がすでに「定」であり,「定」の2重標示になってしまうからでしょうか.人称代名詞の本質的特徴について考えさせられる良問でした.

・ Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan Svartvik. A Grammar of Contemporary English. London: Longman, 1972.

2024-12-13 Fri

■ #5709. 名詞句内部の修飾語句の並び順 [syntax][word_order][noun][adjective][determiner][article]

名詞句 (noun phrase) は,ときに修飾語句が多く付加され,非常に長くなることがある.例えば,やや極端にでっち上げた例ではあるが,all the other potentially lethal doses of poison that may be administered to humans は文法的である.

このように様々な修飾語句が付加される場合には,名詞句内での並び順が決まっている.適当に配置してはいけないのが英語統語論の規則だ.Fischer (79) の "Element order within the NP in PDE" と題する表を掲載しよう.

| Predeterminer | Determiner | Postdeterminer | Premodifier | Modifier | Head | Postmodifier |

| quantifiers | articles, | quantifiers, | adverbials, | adjectives, | noun, proper name, | prepositional |

| quantifiers, | numerals, specialized | some adjectives | adjuncts | pronoun | phrase, relative | |

| genitives, | adjectives | clause (some | ||||

| demonstratives, | adjectives) | |||||

| possessive/ | (quantifiers?) | |||||

| interrogative/ | ||||||

| relative pronouns | ||||||

| half | the | usual | price | |||

| any | other | potentially | embarrassing | details | ||

| a | pretty | unpleasant | encounter | |||

| both | our | meetings | with the | |||

| chairman | ||||||

| a | decibel | level | that made your | |||

| ears ache | ||||||

| these | two | criminal | activities |

主要部 (head) となる名詞を左右から取り囲むように様々なラベルの張られた修飾語句が配置されるが,全体としては主要部の左側への配置(すなわち前置)が優勢である.ここから,英語の名詞句内の語順は原則として「修飾語句+主要部名詞」であり,その逆ではないことが分かる.

・ Fischer, Olga, Hendrik De Smet, and Wim van der Wurff. A Brief History of English Syntax. Cambridge: CUP, 2017.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2024-10-19 Sat

■ #5654. a friend of mine vs. one of my friends [double_genitive][genitive][syntax][determiner][definiteness][number][semantics][pragmatics]

昨日の記事「#5653. 2重属格表現 a friend of mine の2つの意味的特徴」 ([2024-10-18-1]) に引き続き,double_genitive あるいは post-genitive の意味に迫る.今回は a friend of mine とその代替表現とされる one of my friends との意味論的な差異があるかどうかに注目する.

Quirk et al. (17.46) によれば,両表現は通常は同義だが,文脈によっては異なる含意 (entailment) を帯びるという.

The two constructions a friend of his father's and one of his father's friends are usually identical in meaning. One difference, however, is that the former construction may be used whether his father had one or more friends, whereas the latter necessarily entails more than one friend. Thus:

Mrs Brown's daughter [8] Mrs Brown's daughter Mary [9] Mary, (the) daughter of Mrs Brown [10] Mary, a daughter of Mrs Brown's [11]

[8] implies 'sole daughter', whereas [9] and [10] carry no such implication; [11] entails 'not sole daughter'.

Since there is only one composition called the War Requiem by Britten, we have [12] but not [13] or [14]:

The War Requiem of/by Britten (is a splendid work.) [12] *The War Requiem of Britten's [13] *One of Britten's War Requiems [14]

精妙な違いがあるようで興味深い.ところが,ここで最後に述べられている点,および昨日の記事で触れた主要部定性の特徴にも反する用例がある.例えば "that wife of mine", "this war Requiem of Britten's", "this hand of mine", "the/that daughter of Mrs Brown's", "that son of yours" などだ.

Quirk et al. は,これらの例を次のように説明する."this hand of mine" は,ここでは "this one of my (two) hands" の意味ではなく "this part of my body that I call 'hand'" の意味である.また,先行する文脈で一度 "a daughter of Mrs Brown's" が現われていれば,それを参照する際に "the/that daughter of Mrs Brown's (that I mentioned)" ほどの意味で使われることがある.さらに,否定的・軽蔑的な意味合いを込めて "that son of yours" などという場合もある.つまり,例外的に決定詞が主要部に付されるケースでは,何らかの(意味論的でなく)語用論的な含意が加えられているということだ.

・ Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan Svartvik. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman, 1985.

2024-10-12 Sat

■ #5647. a friend of mine --- 2重属格 [double_genitive][genitive][syntax][determiner]

現代英語には奇妙な所有格表現がある.my friend でも one of my friends でもなく,a friend of mine という,もってまわった言い方だ.専門的には2重属格 (double_genitive) と呼ばれる表現である(post-genitive と呼ばれることもある).

歴史的にみても興味深い構文で,中英語に初めて生起するが,その種は古英語にあったと主張する論者もいる.また,関連する構文として,古英語では不定冠詞と属格代名詞が名詞の前位置に並んで生起するものがあった.現代英語風にいえば *a my friend, *his a man の類いだ.この構文が古英語では許容されていたものの,後に許容されなくなったということは,新しい a friend of mine タイプの構文の出現と関係している可能性がある.

2重属格は,このように英語統語論の歴史でもたびたび注目されてきたが,まだ謎が多く残されている.歴史的に探っていくに当たって,まずこの構文に関して現代英語の事情を把握しておく必要がある.そのために Quirk et al. の該当節を抜き出してみよう.

The 'post-genitive'

5.126 An of-construction can be combined with a genitive to produce a construction known as the POST-GENITIVE (or 'double genitive'). In this construction, the independent genitive acts as prepositional complement following of:

some friends of Jim's ['some of Jim's friends']

that irritating habit of her father's

an invention of Gutenberg's

several pupils of his

But the independent genitive is not in this case elliptical. Rather, the post-genitive contrasts in terms of indefiniteness or unfamiliarity with the normal determinative genitive. Whereas [1] and [2] presuppose definiteness, the presupposition in [1a] and [2a] is one of indefiniteness:

Jim's friend [1] a friend of Jim's [1a] Joseph Haydn's pupil [2] a pupil of Joseph Haydn's [2a]

本ブログでは,2重属格について「#2082. 定着しなかった二重属格 *the knight of his」 ([2015-01-08-1]) でちらっと触れたにすぎない.目下,helwa の Discord コミュニティで盛り上がっている英文法の話題でもあり,今後注目していきたいテーマだ.

・ Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan Svartvik. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman, 1985.

2024-07-02 Tue

■ #5545. 古英語の定冠詞・疑問詞の具格 [oe][article][determiner][interrogative_pronoun][case][instrumental][inflection][etymology][comparative_linguistics][germanic]

昨日の記事「#5544. 古英語の具格の機能,3種」 ([2024-07-01-1]) に引き続き,具格 (instrumental) について.古英語の定冠詞(あるいは決定詞) (definite article or determiner) の屈折表を「#154. 古英語の決定詞 se の屈折」 ([2009-09-28-1]) で示した.それによると,þȳ, þon といった独自の形態をとる具格形があったことがわかる.同様に疑問(代名)詞 (interrogative_pronoun) についても,その屈折表を「#51. 「5W1H」ならぬ「6H」」 ([2009-06-18-1]) に示した.そこには hwȳ という具格形が見られる.

Lass (144) によると,これらの具格形は比較言語学的にも,直系でより古い形に遡るのが難しいという.純粋な語源形が突きとめにくいようだ.この辺りの事情を,直接 Lass に語ってもらおう.

There are remains of what is usually called an 'instrumental' in the masculine and neuter sg; this term as Campbell remarks 'is traditional, but reflects neither their origin nor their prevailing use' (1959: §708n). The two forms are þon, þȳ, neither of which is historically transparent. In use they are most frequent in comparatives, e.g. þȳ mā 'the more' (cf. ModE the more, the merrier), and as alternatives to the dative in expressions like þȳ gēare '(in) this year'. There is probably some relation to the 'instrumental' interrogative hwȳ 'why?', which in sense is a real one (= 'through/by what?'), but the /y:/ is a problem; hwȳ has an alternative form hwī, which is 'legitimate' in that it can be traced back to the interrogative base */kw-/ + deictic */ei/.

比較言語学の手に掛かっても,すべての語源を追いかけて明らかにすることは至難の業のようだ.

・ Lass, Roger. Old English: A Historical Linguistic Companion. Cambridge: CUP, 1994.

・ Campbell, A. Old English Grammar. Oxford: OUP, 1959.

2024-07-01 Mon

■ #5544. 古英語の具格の機能,3種 [oe][noun][pronoun][adjective][article][demonstrative][determiner][case][inflection][instrumental][dative][comparative_linguistics]

古英語には名詞,代名詞,形容詞などの実詞 (substantive) の格 (case) として具格 (instrumental) がかろうじて残っていた.中英語までにほぼ完全に消失してしまうが,古英語ではまだ使用が散見される.

具格の基本的な機能は3つある.(1) 手段や方法を表わす用法,(2) その他,副詞としての用法,(3) 時間を表わす用法,である.Sweet's Anglo-Saxon Primer (47) より,簡易説明を引用しよう.

Instrumental

88. The instrumental denotes means or manner: Gāius se cāsere, ōþre naman Iūlius 'the emperor Gaius, (called) Julius by another name'. It is used to form adverbs, as micle 'much, by far', þȳ 'therefore'.

It often expresses time when: ǣlċe ȝēare 'every year'; þȳ ilcan dæȝe 'on the same day'.

具格はすでに古英語期までに衰退してきていたために,古英語でも出現頻度は高くない.形式的には与格 (dative) の屈折形に置き換えられることが多く,残っている例も副詞としてなかば語彙化したものが少なくないように思われる.比較言語学的な観点からの具格の振る舞いについては「#3994. 古英語の与格形の起源」 ([2020-04-03-1]) を参照されたい.ほかに具格の話題としては「#811. the + 比較級 + for/because」 ([2011-07-17-1]) と「#812. The sooner the better」 ([2011-07-18-1]) も参照.

・ Davis, Norman. Sweet's Anglo-Saxon Primer. 9th ed. Oxford: Clarendon, 1953.

2024-03-10 Sun

■ #5431. 指示詞 that は定冠詞 the から独立して生まれた [exaptation][language_change][article][demonstrative][determiner][oe][pronoun][voicy][heldio][reanalysis]

英語史では,指示詞 that が定冠詞 the から分岐して独立した語であることが知られている.古英語の定冠詞(起源的には指示詞であり,まだ現代の定冠詞としての用法が強固に確立してはいなかったが,便宜上このように呼んでおく)の se は性・数・格に応じて屈折し,様々な形態を取った.そのなかで中性,単数,主格・対格の形態が þæt だった.これが現代英語の指示詞 that の形態上の祖先である.この古英語の事情に鑑みると,that は the の1形態にすぎないということになる.

では,なぜその後 that は the の仲間グループから抜け出し,独立した指示詞として発達したのだろうか.古英語から中英語にかけて,定冠詞の様々な屈折形態は the という同一形態へと水平化していいった.この流れが続けば,the の1屈折形にすぎない that もやがて消えゆく運命ではあった.ところが,that は指示詞という別の機能を獲得し,消えゆく運命から脱することができたのである.正確にいえば,もとの the 自身にも指示詞の機能はあったところに,その指示詞の機能を the から奪うようにして that が独立した,ということだ.つまり,指示詞 that の機能上の祖先は the に内在していたことになる.その後,既存の「近称」の指示詞 this との棲み分けが順調に進み,that は「遠称」の指示詞として確立するに至った.

Fertig (37--38) は,この一連の言語変化を外適応 (exaptation) の事例として紹介している.

A simple example can be seen in the modern survival of two singular forms from the Old English demonstrative paradigm: the and that. The contrast between these two forms originally reflected a gender distinction; that (OE þæt) was an exclusively neuter form, while the predecessors of the were non-neuter. One would expect one of these forms to have been lost with the collapse of grammatical gender. They survived by being redeployed for the distinction between definite article (the) and demonstrative (that).

指示詞 that の発達と関連して,以下の heldio と hellog のコンテンツを参照.

・ heldio 「#493. 指示詞 this, that, these, those の語源」

・ hellog 「#154. 古英語の決定詞 se の屈折」 ([2009-09-28-1])

・ hellog 「#156. 古英語の se の品詞は何か」 ([2009-09-30-1])

・ Fertig, David. Analogy and Morphological Change. Edinburgh: Edinburgh UP, 2013.

2023-11-08 Wed

■ #5308. 地名では前置詞付き与格形が残ることがある [name_project][onomastics][toponymy][dative][preposition][metanalysis][determiner][article]

昨日の記事「#5307. Birmingham の3つの発音」 ([2023-11-07-1]) の引用した一節にも言及があったように,地名は古くは位格(古英語以降は与格)の形を取ることが多かった.同様に前置詞を伴って生起することも,やはり多かった.これは考えてみれば自然のことである.すると,与格語尾や前置詞が,そのまま地名本体の一部に取り込まれてしまう例も出てくる.さらに,この形成過程が半ば忘れ去られると,異分析 (metanalysis) が生じることにもなる.そのような産物が,現代の地名に残っている.

Clark (476--77) によると,例えば Attercliffe は古英語 *æt þǣm clife (DB Atecliue) "beside the escarpment" に由来し,Byfleet は古英語 bī flēote "by a stream" に,Bygrave は後期古英語 bī grafan "beside the diggings" にそれぞれ由来する.

現代の定冠詞 the に相当する決定詞の一部が地名に取り込まれてしまう例もある.例えば Thurleigh は古英語 (æt) þǣre lēage "at the lye" に遡る.Noke は中英語 atten oke に,それ自体は古英語 *(æt) þǣm ācum "at the oak-trees" に遡るというから,語頭の n は決定詞の屈折語尾の(変形した)一部を伝えているといえる.Rye や Rea も同様で,古英語 (æt) þǣre īege/ēa "at the water" からの異分析による発達を表わす.

もう1つ興味深いのは Scarborough, Edinburgh, Canterbury などに見られる borough 「市」の異形態だ.古英語の主格・対格 -burg に由来するものは -borough/-burgh となるが,与格 -byrig に由来するものは -bury となる.

複数形についても同様の揺れが見られ,Hastings の -s は複数主格・対格形に遡るが,Barking, Reading などは複数与格形に遡るという(古英語の複数与格形は -um だが,これが段階的に弱化して消失した).

以上,前置詞,決定詞,格形との複雑な絡み合いが,地名の形態を複雑で豊かなものにしてきたことが分かるだろう.

・ Clark, Cecily. "Onomastics." The Cambridge History of the English Language. Vol. 1. Ed. Richard M. Hogg. Cambridge: CUP, 1992. 452--89.

2023-06-27 Tue

■ #5174. 不定代名詞・決定詞 [pronoun][personal_pronoun][generic][indefinite_pronoun][determiner][assertion][semantics][logic]

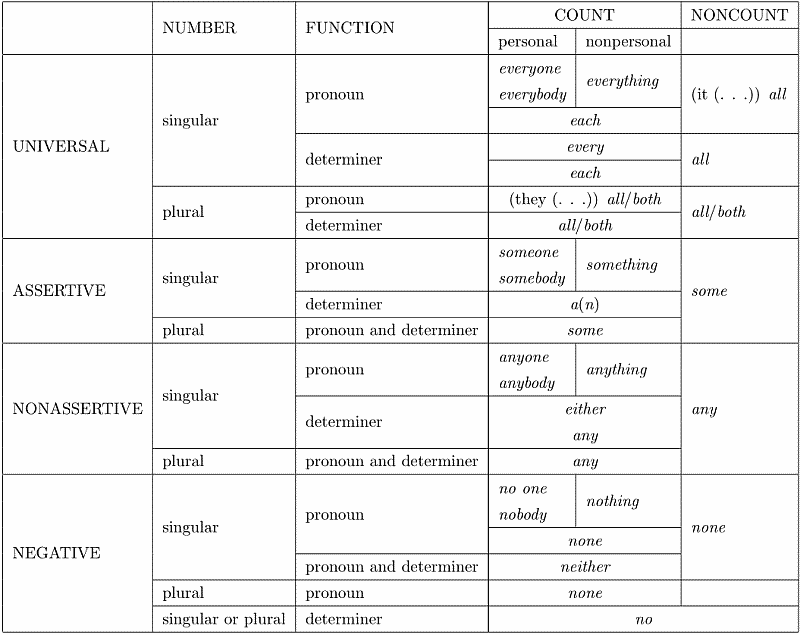

現代英語には不定代名詞 (indefinite_pronoun) や不定決定詞 (indefinite determiner) という語類の体系がある.不定 (indefinite) の反対は定 (definite) である.例えば人称代名詞,再帰代名詞,所有代名詞,指示代名詞,そしてときに疑問代名詞にも定的な要素が確認されるが,不定代名詞にはそれがみられない.ただし,不定代名詞・決定詞は,むしろ論理的観点から,量的である (quantitative) ととらえてもよいかもしれない.全称的 (universal) か部分的 (partitive) かという観点である.

Quirk et al. (§6.45) に主要な不定代名詞・決定詞の一覧表がある.こちらを掲載しよう.体系的ではあるが,なかなか複雑な語類であることがわかるだろう.

・ Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan Svartvik. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman, 1985.

2017-03-22 Wed

■ #2886. なぜ「前置詞+関係代名詞 that」がダメなのか (2) [relative_pronoun][preposition][pied-piping][word_order][syntax][determiner]

昨日の記事[2017-03-21-1]に続いて,寄せられた標題の質問について.昨日は中英語の状況を簡単に見たが,今回は古英語ではどうだったのかを垣間見よう.

古英語には大きく3種類(細分化すると4種類)の関係代名詞があった.宇賀治 (248--49) よりまとめると,次の通りである.

(1) 無変化詞 þe.

(2) 決定詞 se の転用.se は関係詞節内の格に屈折する(「#154. 古英語の決定詞 se の屈折」 ([2009-09-28-1]) を参照).

(3) 上記2つを組み合わせた複合関係詞 se þe.se は (3a) 関係詞節内の格に屈折する場合と,(3b) 先行詞と同じ格に屈折する場合がある.

さて,問題の関係代名詞支配の前置詞の位置は,上記の関係代名詞の種類に応じて異なることが知られている.宇賀治 (249) の趣旨を要約すると,(1) と (3b) については,前置詞は関係詞節内に残留するが,(2) と (3a) については前置詞は関係詞の直前に置かれる.しかし,(2) の屈折形の1つである þæt (元来,中性単数主格・対格の屈折形)が用いられる場合には,前置詞は関係詞節内に残留することが多いという.つまり,古英語より,標題の構文が避けられていたということである.

この理由は定かではないが,本来は1屈折形にすぎない þæt が,古英語の終わりまでに,先行詞の性・数と無関係に用いられる無変化の関係詞となっていたことが関与しているのではないか(その特徴は現代まで引き継がれている).関係詞 þæt が無変化であることと,前置詞がその目的語に何らかの有標な格形を要求するという性質との相性がよくないために,少なくとも隣接させることは望ましくないと感じられたのかもしれない.

ただし,「前置詞+ þæt」の例も皆無というわけではない.以下に挙げる2つの文例のうち,1つ目はそのような例である(宇賀治,p. 249).

・ . . . fram ðam godcundum worde, ðurh þæt ðe ealle þing sind geworhte. (= from the divine word, through which all things are made) (c1000 Ælfric CHom II. 364. 14--15)

・ he forgiet ðæt grin ðæt he mid awierged wirð; (= he forgets the snare that he is accursed with) (c897 CP 331. 18--19)

・ 宇賀治 正朋 『英語史』 開拓社,2000年.

2015-09-16 Wed

■ #2333. a lot of [semantic_change][grammaticalisation][etymology][agreement][determiner][reanalysis][syntax]

9月14日付けで,a lot of がどうして「多くの」を意味するようになったのかという質問をいただいた.これは,英語史や歴史言語学の観点からは,意味変化や文法化の話題としてとらえることができる.以下,核となる名詞 lot の語義と統語的振る舞いの通時的変化を略述しよう.

OED や語源辞典によると,現代英語の lot の「くじ;くじ引き」の語義は,古英語 hlot (allotment, choice, share) にさかのぼる.これ自体はゲルマン祖語 *χlutam にさかのぼり,究極的には印欧祖語の語幹 *kleu- (hook) に起源をもつ.他のゲルマン諸語にも同根語が広くみられ,ロマンス諸語へも借用されている.元来「(くじのための)小枝」を意味したと考えられ,ラテン語 clāvis (key), clāvus (nail) との関連も指摘されている.

さて,古英語の「くじ;くじ引き」の語義に始まり,くじ引きによって決められる戦利品や財産の「分配」,そして「割り当て;一部」の語義が生じた.現代英語の parking lot (駐車場)は,土地の割り当てということである.くじ引きであるから「運,運命」の語義が中英語期に生じたのも首肯できる.

近代英語期に入って16世紀半ばには,くじ引きの「景品」の語義が発達した(ただし,後にこの語義は廃用となる).景品といえば,現在,ティッシュペーパー1年分や栄養ドリンク半年分など,商品の一山が当たることから推測できるように,同じものの「一山,一組」という語義が17世紀半ばに生じた.現在でも,競売に出される品物を指して Lot 46: six chairs などの表現が用いられる.ここから同じ物や人の「集団,一群」 (group, set) ほどの語義が発展し,現在 The first lot of visitors has/have arrived. / I have several lots of essays to mark this weekend. / What do you lot want? (informal) などの用例が認められる.

古い「割り当て;一部」の語義にせよ,新しい「集団,一群」の語義にせよ,a lot of [noun] の形で用いられることが多かったことは自然である.また,lot の前に(特に軽蔑の意味をこめた)様々な形容詞が添えられ,an interesting lot of people や a lazy lot (of people) のような表現が現われてきた.1800年前後には,a great lot of や a large lot of など数量の大きさを表わす形容詞がつくケースが現われ,おそらくこれが契機となって,19世紀初めには形容詞なしの a lot of あるいは lots of が単体で「多数の,多量の」を表わす語法を発達させた.現在「多くの」の意味で極めて卑近な a lot of は,この通り,かなり新しい表現である.

a lot of [noun] や lots of [noun] の主要部は,元来,統語的には lot(s) のはずだが,初期の用例における数の一致から判断するに,早くから [noun] が主要部ととらえられていたようだ.現在では,a lot of も lots of も many や much と同様に限定詞 (determiner) あるいは数量詞 (quantifier) と解釈されている (Quirk et al. 264) .このことは,ときに alot of と綴られたり,a が省略されて lot of などと表記されることからも確認できる.

同じように,部分を表わす of を含む句が限定詞として再分析され,文法化 (grammaticalisation) してきた例として,a number of や a majority of などがある.a [noun_1] of [noun_2] の型を示す数量表現において,主要部が [noun_1] から [noun_2] へと移行する統語変化が,共通して生じてきていることがわかる (Denison 121) .

上記 lot の意味変化については,Room (169) も参照されたい.

・ Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan Svartvik. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman, 1985.

・ Denison, David. "Syntax." The Cambridge History of the English Language. Vol. 4. Ed. Suzanne Romaine. Cambridge: CUP, 1998.

・ Room, Adrian, ed. NTC's Dictionary of Changes in Meanings. Lincolnwood: NTC, 1991.

2015-03-11 Wed

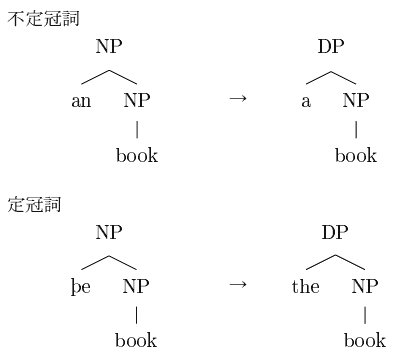

■ #2144. 冠詞の発達と機能範疇の創発 [article][determiner][syntax][generative_grammar][language_change][grammaticalisation][reanalysis][definiteness]

現代英語の不定冠詞 a(n) と冠詞 the は,歴史的にはそれぞれ古英語の数詞 (OE ān) と決定詞 (OE se) から発達したものである.現在では可算名詞の単数ではいずれかの付加が必須となっており,それ以外の名詞や複数形でも定・不定の文法カテゴリーを標示するものとして情報構造上重要な役割を担っているが,古英語や初期中英語ではいまだ任意の要素にすぎなかった.中英語以降,これが必須の文法項目となっていった(すなわち文法化 (grammaticalisation) していった)が,生成文法の立場からみると,冠詞の文法化は新たな DP (Determiner Phrase) という機能範疇の創発として捉えることができる.保坂 (16) を参照して,不定冠詞と定冠詞の構造変化を統語ツリーで表現すると次の通りとなる.

an にしても þe にしても,古英語では,名詞にいわば形容詞として任意に添えられて,より大きな NP (Noun Phrase) を作るだけの役割だったが,中英語になって全体が NP ではなく DP という機能範疇の構造として再解釈されるようになった.これを,DP の創発と呼ぶことができる.件の構造が DP と解釈されるということは,いまや a や the がその主要部となり,補部に名詞句を擁し,全体として定・不定の情報を示す文法機能を発達させたことを意味する.NP のように語彙的な意味を有する語彙範疇から,DP のように文法機能を担う機能範疇へ再解釈されたという点で,この構造変化は文法化の一種と見ることができる.

英語史において機能範疇の創発として説明できる統語変化は多数あり,保坂では次のような項目を機能範疇 DP, CP, IP への再分析の結果の例として取り扱っている.

・ 冠詞の構造変化

不定冠詞,定冠詞

・ 虚辞 there の構造変化

・ 所有格標識 -'s の構造変化

・ 接続詞の構造変化

now, when, while, after, that

・ 関係代名詞の構造変化

that, who

・ 再帰代名詞の構造変化

・ 助動詞 DO の構造変化

・ 法助動詞の構造変化

may, can ,will

・ to 不定詞の構造変化

不定詞標識の to, be going to, have to

・ 進行構文の構造変化

・ 完了構文の構造変化

・ 受動構文のの構造変化

・ 虚辞 it 構文の構造変化

連結詞 BE 構文,it 付き非人称構文

・ 保坂 道雄 『文法化する英語』 開拓社,2014年.

2012-02-29 Wed

■ #1038. then と than [etymology][conjunction][preposition][determiner][comparison]

時の副詞 then と比較の接続詞・前置詞 than が語源的に同一であることは,あまり知られていない.現在のように形態上の区別が明確になったのは,意外と新しく,1700年頃である.

両語の起源としては,ゲルマン祖語の指示代名詞幹 *þa- の奪格形が想定されている.とすると,that や the とは同一語の異なる屈折形にすぎないことになる.この奪格形は "from that; after that" ほどを意味し,この指示代名詞的用法が発展して接続詞的用法が生じたと考えられる.つまり,John is more skilful; then (=after that) his brother → John is more skilful than his brother. の如くである.比較の接続詞としての用法は,古フリジア語,古サクソン語,古高地ドイツ語でも確認されており,比較的早く西ゲルマン祖語の段階で発達していたようだ.

しかし,OED によると,別の説もある.古英語の時の接続詞 þonne "when" に由来するという説で,When his brother is skilful, John is more (so). という統語構造が基礎になっているとするものである.ラテン語で then を表わす quam の用法がこの説を支持している.

現在でも,then と than は弱い発音では区別がなくなるので,綴字の混同が絶えない (Common Errors in English Usage の HP を参照) .

2012-01-26 Thu

■ #1004. this Sunday は前の日曜日か今度の日曜日か [demonstrative][deixis][determiner][japanese]

[2012-01-24-1]の記事「#1002. this の不定指示形容詞としての用法」で取り上げた this の用法に関する質問とは別に,this について,もう一つ違う観点から質問が寄せられていた.this は非過去指向という理解でよいか,という質問である.

this の中心的な語義として「目の前にある」が想定できそうだが,そうすると確かに時間的には現在か未来を指示すると考えるのが自然だ.that time に対する this time など,that と this の対比表現によっても,「that = 過去」「this = 非過去」という等式の想定が容易になっている.

しかし,this が過去を指示することは皆無ではない.標題の this Sunday は,単独では「来たる日曜日」と未来を指すものと解釈する向きが強いが,月曜日に直前の週末の出来事を語っているという文脈では,普通に用いられる.this weekend, this summer なども同様である.要するに,話者がより近いと感じている方の端点に this の矢印が向くのであり,その限りでは this が過去を指示することもある.同じ未来の一点を指す場合でも,this Sunday のほうが next Sunday より近接感があるとされるから,this の選択は時間軸上の向きにもまして,心理的な距離の近さが効いていることがわかる.上記の点では,日本語の「この日曜日」「この週末」「この夏」もまったく同じ使い方である.

さて,日英の 近称指示代名詞「この」と this は,いずれの言語の deixis 体系においても,歴史的に比較的用法が安定している.一方,近称 this に対応する遠称 that は,[2009-09-30-1]の記事「#156. 古英語の se の品詞は何か」で触れたように,古英語決定詞 se からの分化であり,形態と機能の歴史はやや複雑だ.同様に,古代日本語でも,近称コ系列に対して中称ソ系列や遠称ア系列(あるいはカ系列)の位置づけは安定していない.奈良時代にはカ系列がほとんど例証されないことから,コとソの2系列だったとする説もあるし,ソ系列に現場指示(指さし)用法が発達したのは中古,本格的には中世だったことから,古代にソ系列を想定しない説もある(高山・青木,pp. 151--52).付け加えれば,フランス語の指示代名詞の deixis 体系 (遠近で区別のない ce のみ)も,ラテン語要素から歴史的に発展してきたものである.各言語の deixis の歴史的発展を対照的に研究するのもおもしろそうだ.

・ 高山 善行,青木 博史 編 『ガイドブック日本語文法史』 ひつじ書房,2010年.

2009-10-18 Sun

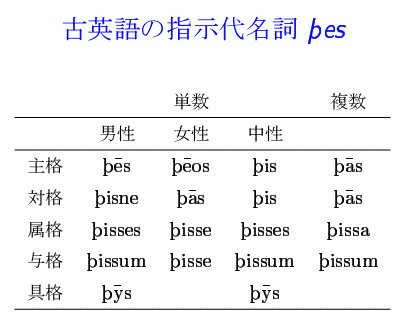

■ #174. 古英語のもう一つの指示代名詞の屈折 [determiner][article][oe][inflection][demonstrative][paradigm]

[2009-09-30-1]の記事で触れた se とは別の系列の指示代名詞 þēs "this" の屈折表を掲げる.

現代英語の this は,表中の単数中性主格の形態が生き残ったものである.また,表中の複数主格の þās は,現代英語の those の形態に影響を与えた.では,現代英語の these の起源は? 現代英語の that の起源は? この辺の話題は,実に深くて複雑な歴史が絡んでくるので,日を改めて.

2009-09-30 Wed

■ #156. 古英語の se の品詞は何か [determiner][article][oe][demonstrative]

[2009-09-28-1]で,現代英語の定冠詞 the に対応するものとして古英語の se の屈折表を掲げた.そのときの書き込みで,se はなぜ definite article 「定冠詞」ではなく determiner 「決定詞」(「限定詞」とも)呼ばれるのかという質問があった.記事内では,古英語の se は現代英語の the と機能や用法が異なるからと述べたが,自分の頭のなかでも整理されていなかったので,あらためて調べてみた.

現代英語でいう 限定詞とは,名詞を前から修飾する語類のうち,定冠詞 ( definite article ),不定冠詞 ( indefinite article ),所有代名詞 ( possessive pronoun ),指示代名詞 ( demonstrative pronoun ) ,一部の数量詞 ( quantifier ) を指す.具体的には,the, a, my, this, all などを含む.したがって,現代英文法では,the は「限定詞」という語類の下位区分である「冠詞」のさらに下位区分である「定冠詞」であるという位置づけになる.その意味では,the も広い意味では名詞を限定する「限定詞」の一種であることは間違いない.

一方,古英語では,名詞の定性を標示する「定冠詞」の機能は現代英語ほど明確には確立していなかった.ただ,後に定冠詞として確立することになる se という語は存在しており,これは本来,現代英語でいう "that" に近い「指示代名詞」として機能していた.「指示代名詞」としての用法の他に,この段階では確立していなかったとはいうものの「定冠詞」に相当する用法の萌芽も確かに見られるので,まとめると,se には「指示代名詞+定冠詞」の機能,つまり「"that"+"the"」の機能があったことになる.ここで注意すべきは,古英語には se "that" とは別系統の指示代名詞 þēs "this" も並列的に存在したことである.

さて,ここで se を何と呼ぶべきかという問題が生じる.「定冠詞」と呼ばないのは,その機能が確立していないことに加え,本来の「指示代名詞」としての用法が無視されてしまうからである.一方,本来の機能を重視し「指示代名詞」とする案は妥当だろうが,se の系列のほかに þēs の系列もあるので区別を意識するする必要がある.したがって,「þēs-type の指示代名詞」と区別して「se-type の指示代名詞」と呼ぶのがもっとも正確なのかもしれない.

前回の記事で,se を「決定詞」(=限定詞)と呼んだのは,何というラベルをつければよいのか判然としなかったために,包括的なラベルを使ってしまったということになる.犬を指して具体的に「犬だ」と言うべきところを,抽象的に「動物だ」と言ったようなものだ.間違いではないが,もっと適切な用語を用いるべきだった.

現代英語の the が「限定詞」であるならば,古英語の se も「限定詞」である.だが,より適切には,the は「限定詞」のなかでも特に「定冠詞」であると言うべきであり,se は「限定詞」のなかでも特に「se-type の指示代名詞」であると言うべきだった.上記の事情に無自覚だったゆえの,誤解を招く表現だった.反省.

一つの語でも複数の機能をもっていたりすると,ネーミングは難しい.This is a beautiful life の this は「指示代名詞」とラベルづけされるが,This life is beautiful の場合には「指示限定詞」とでも呼ぶべき機能を果たす.文法家によってもこれらの機能の呼び方はまちまちだし,文法用語のネーミング問題は一筋縄ではいかない.

2009-09-28 Mon

■ #154. 古英語の決定詞 se の屈折 [determiner][article][oe][inflection][german][paradigm]

現代英語の定冠詞 the の起源である古英語の se は,「定冠詞」 ( definite article ) ではなく「決定詞」 ( determiner ) と呼ばれるのが普通である.これは,機能や用法が現代英語の the とは相当に異なっていたためである.

現代英語の定冠詞のように名詞に前置して定性 ( definiteness ) を標示するという用法は確かにあったが,現代のように義務的に課される文法事項ではなかった.また,名詞をともなわずに単独で he, she, it, they など人称代名詞に相当する用法もあった.さらに,関係代名詞としても用いられることがあった.古英語の決定詞は,現代英語の定冠詞 the よりも守備範囲がずっと広かったのである.

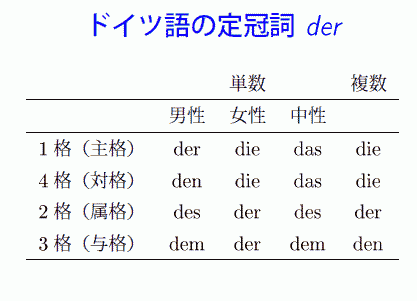

形態的にも,古英語の se は現代英語の the と大きく異なっていた.現代英語の the はいつどこで使っても the という形態に変わりないが,古英語の se は性・数・格によって激しく屈折したのである.現代ドイツ語を学んでいる人は,屈折表を比較されたい.同じゲルマン系だけに,比べてみると,よく似ている.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow