2023-09-08 Fri

■ #5247. 名前変化と多名性 [hydronymy][onomastics][toponymy][name_project][polynymy][language_change][terminology][sign][semiotics]

連日,固有名詞に関する話題をお届けしている.

地名や水域名によくみられるが,同一指示対象でありながら,時代によって異なる名前で呼ばれるケースがある.通時的な名前変化 (name change) の例である.一方,同じ時代に,同一指示対象に対して複数の名前が与えられているケースがある.共時的な多名性 (polynymy) の例である.固有名ではなく普通名でいえば,それぞれ「語の置き換え」 (onomasiological change) と「同義性・類義性」 (synonymy) に対応するだろうか.

昨日の記事「#5246. hydronymy --- 水域名を研究する分野」 ([2023-09-07-1]) で参照・引用した Strandberg (111) では,水域名の name change と polynymy について,実例とともに導入がなされている.

Name change is a common phenomenon in the history of hydronyms. In England, Blyth was replaced by Ryton, Granta by Cam, Hail by Kym, Writtle by Wid, etc. During a transitional stage of polynymy, there must often have existed both an older name and a new one. Trent (< Terente) is an alternative name for the river Piddle in Dorset. In Denmark, an older Guden and a younger Storå(en) were for a long time used in parallel for the same river.

Polynymy may also involve the simultaneous existence of different names for different parts of a (long) river. There are, for example, cases where the upper and lower reaches of a river have different names. The upper part of the Wylye in Wiltshire, England is called the Deverill, and the source of the French river Marne has the name Marnotte. A present-day name for a long river may have replaced several old ones denoting different stretches of it. The Nyköpingsån is a long and large river in Sweden; its name is formally secondary, containing the town name Nyköping. Two lost partial names of the Nyköpingsån (Blakka, Sølnoa) are recorded in medieval sources, while others, like *Sledh and *Vrena, may be or probably are preserved in names denoting settlements on the river; the current partial name Morjanån most likely goes back to an OSwed. *Morgha.

人名でいえば,同一人物が人生の節目に改名したり (name change),ニックネームやあだ名が複数ある (polynymy) ことに相当するだろう.固有名の最大の意義は,指示対象の同一性が固定名により恒久的に確保される点にあるはずと考えていたが,名前変化と多名性は,むしろその逆を行くものである.興味をそそられる現象だ.

・ Strandberg, Svante. "River Names." Chapter 7 of The Oxford Handbook of Names and Naming. Ed. Carole Hough. Oxford: OUP, 2016. 104--14.

2023-07-20 Thu

■ #5197. 固有名に意味はあるのか,ないのか? [onomastics][semantics][sign][semiotics][lexicon][connotation]

標題の問いについては,多くの議論がなされてきた.例えば人名や地名を考えてみよう.「大谷」や「広島」には,指示対象 (referent) があるだけであり,そこに意味 (meaning) はない,という議論がある.これは「#2212. 固有名詞はシニフィエなきシニフィアンである」 ([2015-05-18-1]) でも前提とした立場だ.

一方,「大谷」は「大きい」「谷」,「広島」は「広い」「島」という語形成であり,各々の要素も,それを組み合わせた合成物も,それぞれ日本語において確かに意味をもつものと考えることができる.さらにいえば,多くの日本語話者にとって多くの場合,「大谷」にはプロ野球界におけるヒーローのイメージが付随しており,「広島」には平和のメッセージが込められている.このようなイメージ性やメッセージ性は,語彙的意味であるとはいえないまでも,別の観点から何らかの意味であるということができそうだ.何をもって「意味」とするかという難しい議論につながっていくことは不可避である.

この問題と関連して,Nyström は5つほどの意味を区別している.私のコメントを付しながら解説する.

(1) 語彙的意味 (lexical meaning):上記の例でいえば「大谷」は「大きい谷」ほどの通常の語彙的意味をもっている.

(2) 固有名的意味 (proprial meaning):「広島」は,日本の本州西部に位置する県あるいは市を指示する固有名詞である.

(3) 範疇的意味 (categorial meaning):「ポチ」は(典型的に)犬というカテゴリーに属するメンバーに付けられる名前である.

(4) 連想的意味 (associative meaning):「大谷」は(多くの人にとって)プロ野球界の希望の星である.

(5) 感情的意味 (emotive meaning):「広島」は(多くの人にとって)原爆被害の強烈な悲惨さ,平和への願いを喚起する.

とりわけ (4) や (5) のような含蓄的意味 (connotation) は,内容も程度も個人によって,あるいは集団にとって異なり得るものであり,語彙的意味や固有名的意味にみられる一般性は必ずしもみられないかもしれない.

・ Nyström, Staffan. "Names and Meaning." Chapter 3 of The Oxford Handbook of Names and Naming. Ed. Carole Hough. Oxford: OUP, 2016. 39--51.

2023-07-15 Sat

■ #5192. 何に名前をつけるのか? --- 固有名を名付ける対象のプロトタイプ [onomastics][prototype][noun][hypostasis][semiotics][typology][trademark][personal_name][toponymy]

人は何に名前をつけるのか.理論的には,ありとあらゆるものに名前をつけられる.実際上も,人は言語を通じて森羅万象にラベルを貼り付けてきた.それが名詞 (noun) である.ただし,今回考えたいのはもう少し狭い意味での名前,いわゆる固有名である.人は何に固有名をつけるのか.

Van Langendonck and Van de Velde (33--38) は,異なる様々な言語を比較した上で,主に文法的な観点から,名付け対象を典型順に(よりプロトタイプ的なものからそうでないものへ)列挙している.ただし,網羅的な一覧ではないとの断わり書きがあることをここに明記しておく.

・ 人名

・ 地名

・ 月名

・ 商品名,商標名

・ 数

・ 病気名,生物の種の名前

・ "autonym"

論文では各項目に解説がつけられているが,ここでは最後の "autonym" を簡単に紹介しておこう.一覧のなかでは最もプロトタイプ的ではない位置づけにある名付け対象である.これは,例えば "Bank is a homonymous word." 「Bank (という単語)は同音異義語である」という場合の Bank のことを指している.ありとあらゆる言語表現が,その場限りで「名前」となり得る,ということだ.この臨時的な名付けには「#1300. hypostasis」 ([2012-11-17-1]) が関係してくる.

一覧の下から2番目にある病気名などは,名付け対象としてのプロトタイプ性が低いので,言語によっては固有名を与えられず,あくまで普通名詞として通っているにすぎない,というケースもある.確かに Covid-19 は固有名詞ぽいが,ただの風邪 cold は普通名詞ぽい.何に固有名をつけるのかという問題については,通言語学的に傾向はあるものの,あくまでプロトタイプとして考える必要があるということだろう.

・ Van Langendonck, Willy and Mark Van de Velde. "Names and Grammar." Chapter 2 of The Oxford Handbook of Names and Naming. Ed. Carole Hough. Oxford: OUP, 2016. 17--38.

2023-07-01 Sat

■ #5178. 名義論的変化の2つのタイプ [lexicology][semantic_change][homonymic_clash][semantics][synonym][semiotics][onomasiology]

昨日の記事「#5177. 語義論 (semasiology) と名義論 (onomasiology)」 ([2023-06-30-1]) で取り上げたように,意味変化 (semantic_change or semasiological change) とともに扱われることが多いが,明確に区別すべき過程として名義論的変化 (onomasiological change) というものがある.

Traugott and Dasher (52--53) は,名義論的変化 ("onomasiological changes") について,Bréal の議論を参照する形で,2つのタイプを挙げている.

(i) Specialization: one element "becomes the pre-eminent exponent of the grammatical conception of which it bears the stamp" . . . , for example, the selection of que as the sole complementizer in French . . . .

(ii) Differentiation: two elements which are (near-)synonymous diverge. Paradigm examples include, in English, (a) the specialization, e.g. of hound when dog was borrowed from Scandinavian, and (b) loss of a form when sound change leads to "homonymic clash," e.g. ME let in the sense "prohibit" from OE lett- was lost after OE lætan "allow" also developed into ME let . . . .

Bréal によれば,名義論的変化は,意味変化の話題でないばかりか,単純に名前の変化というわけでもなく,"the proper subject of the 'science of significations'" (95) ということらしい.

正直にいうと,Bréal の説明は込み入っており理解しにくい.

・ Traugott, Elizabeth C. and Richard B. Dasher. Regularity in Semantic Change. Cambridge: CUP, 2005.

・ Bréal, Michel. Semantics: Studies in the Science of Meaning. Trans. Mrs. Henry Cust. New York: Dover, 1964. 1900.

2023-06-30 Fri

■ #5177. 語義論 (semasiology) と名義論 (onomasiology) [lexicology][semantic_change][semantics][semiotics][onomasiology][terminology]

語の意味変化 (semantic_change) を論じる際に,語義論 (semasiology) と名義論 (onomasiology) を分けて考える必要がある.堀田 (155) より引用する.

語の意味変化を考えるに当たっては,語義論 (semasiology) と名義論 (onomasiology) を区別しておきたい.語を意味と発音の結びついた記号と考えるとき,発音(名前)を固定しておき,その発音に結びつけられる意味が変化していく様式を,語義論的変化と呼ぶ.一方,意味の方を固定しておき,その意味に結びつけられる名前が変化していく様式を名義論的変化と呼ぶ.語の意味変化を,記号の内部における結びつき方の変化として広義に捉えるならば,語義論的な変化のみならず名義論的な変化をも考慮に入れてよいだろう.

要するに,語義論は通常の意味変化,名義論は名前の変化と理解しておけばよい.「#3283. 『歴史言語学』朝倉日英対照言語学シリーズ[発展編]が出版されました」 ([2018-04-23-1]) を参照.

・ 堀田 隆一 「第8章 意味変化・語用論の変化」『歴史言語学』朝倉日英対照言語学シリーズ[発展編]3 服部 義弘・児馬 修(編),朝倉書店,2018年.151--69頁.

2023-05-17 Wed

■ #5133. 言語項移動の類型論 [contact][borrowing][grammaticalisation][semiotics][semantic_borrowing][syntax][word_order][terminology][typology]

言語Aから言語Bへある言語項が移動することを "linguistic transfer" (言語項移動)と呼んでおこう.言語接触 (contact) において非常に頻繁に起こる現象であり,その典型的な現われの1つが語の借用 (borrowing) である.しかし,それだけではない.語の意味だけが移動する意味借用 (semantic_borrowing) もあれば,統語的な単位や関係が移動する例もある.音素(体系)の移動や語用論的項目の移動もあるかもしれない.一言で "linguistic transfer" といっても,いろいろな種類があり得るのだ.

Heine and Kuteva (87) は,5種類の言語項移動を認めている.

a. form, that is, sounds or combinations of sounds,

b. meanings (including grammatical meanings) or combinations of meanings,

c. form-meaning units,

d. syntactic relations, that is, the order of meaningful elements,

e. any combination of (a) through (d).

音形の移動を伴う a と c は,平たくいえば「借用」 (borrowing) である.一方,b と d は音形の移動を伴わない移動であり,先行研究にならって「複製」 (replication) と呼んでおこう.大雑把にいえば,借用はより具体的な項目の移動で,複製はより抽象的な項目の移動である.ちなみに e はすべてのごった煮である.この言語項移動の類型論は,意外とわかりやすいと思っている.

・ Heine, Bernd and Tania Kuteva. "Contact and Grammaticalization." Chapter 4 of The Handbook of Language Contact. Ed. Raymond Hickey. 2010. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2013. 86--107.

2023-04-06 Thu

■ #5092. 商標言語学と英語史・歴史言語学の接点 [trademark][goshosan][youtube][voicy][heldio][link][semantics][semantic_change][metaphor][metonymy][synecdoche][rhetoric][onomastics][personal_name][toponymy][eponym][sound_symbolism][phonaesthesia][capitalisation][linguistic_right][language_planning][semiotics][punctuation]

昨日までに,Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」や YouTube 「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」を通じて,複数回にわたり五所万実さん(目白大学)と商標言語学 (trademark linguistics) について対談してきました.

[ Voicy ]

・ 「#667. 五所万実さんとの対談 --- 商標言語学とは何か?」(3月29日公開)

・ 「#671. 五所万実さんとの対談 --- 商標の記号論的考察」(4月2日公開)

・ 「#674. 五所万実さんとの対談 --- 商標の比喩的用法」(4月5日公開)

[ YouTube ]

・ 「#112. 商標の言語学 --- 五所万実さん登場」(3月22日公開)

・ 「#114. マスクしていること・していないこと・してきたことは何を意味するか --- マスクの社会的意味 --- 五所万実さんの授業」(3月29日公開)

・ 「#116. 一筋縄ではいかない商標の問題を五所万実さんが言語学の切り口でアプローチ」(4月5日公開)

・ 次回 #118 (4月12日公開予定)に続く・・・(後記 2023/04/12(Wed):「#118. 五所万実さんが深掘りする法言語学・商標言語学 --- コーパス法言語学へ」)

商標の言語学というのは私にとっても馴染みが薄かったのですが,実は日常的な話題を扱っていることもあり,関連分野も多く,隣接領域が広そうだということがよく分かりました.私自身の関心は英語史・歴史言語学ですが,その観点から考えても接点は多々あります.思いついたものを箇条書きで挙げてみます.

・ 語の意味変化とそのメカニズム.特に , metonymy, synecdoche など.すると rhetoric とも相性が良い?

・ 固有名詞学 (onomastics) 全般.人名 (personal_name),地名,eponym など.これらがいかにして一般名称化するのかという問題.

・ 言語の意味作用・進化論・獲得に関する仮説としての "Onymic Reference Default Principle" (ORDP) .これについては「#1184. 固有名詞化 (1)」 ([2012-07-24-1]) を参照.

・ 記号論 (semiotics) 一般の諸問題.

・ 音象徴 (sound_symbolism) と音感覚性 (phonaesthesia)

・ 書き言葉における大文字化/小文字化,ローマン体/イタリック体の問題 (cf. capitalisation)

・ 言語は誰がコントロールするのかという言語と支配と権利の社会言語学的諸問題.言語権 (linguistic_right) や言語計画 (language_planning) のテーマ.

細かく挙げていくとキリがなさそうですが,これを機に商標の言語学の存在を念頭に置いていきたいと思います.

2021-12-25 Sat

■ #4625. 戦後のジェスチャー研究の復活 [gesture][paralinguistics][kinesics][history_of_linguistics][linguistics][origin_of_language][sign_language][semiotics][generative_grammar]

「#4623. ジェスチャーとは何か?」 ([2021-12-23-1]) で触れたように,近年,言語学とも関わりの深い分野としてジェスチャー研究が盛んになってきている.ジェスチャー研究の学史を振り返ると,19世紀までは主に言語起源論や普遍言語との関連でジェスチャーへの関心は概ね健在だったが,20世紀前半に構造主義の時代が始まると,注目されることが少なくなった.

構造主義の時代には,言語学は共時的な関心に閉じこもったため,言語起源論と結びつきの強いジェスチャーの研究も下火になったのである.また,言語学の自律性がことさらに主張されたために,心理学とのコラボレーションを前提とするジェスチャー研究は,やはり振るわなくなった.

しかし,戦後,ジェスチャー研究は復活を遂げる.背景には,言語学および関連学界における関心の移行があった.Kendon (81) が,この事情を次のように解説している.

In the first years following the Second World War, certain changes eventually produced a climate in which gesture again became relevant for theoretical issues related to language and thought. First, information theory and cybernetics, developed as solutions to problems in communication engineering, were applied in the study of communication within and between living systems, with the result that much thought and investigation came to be devoted to social communication. Not unrelated was the emergence of semiotics which, especially in North America, greatly broadened attention to sign processes, enhancing an interest in visible modes of signification, including gesture. Further, the question of language origins once again began to be taken seriously. When experiments with chimpanzees suggested that they might use gesture symbolically, as in a sign language, the idea of gesture as a first form of language was discussed once again . . . .

At the same time, in psychology, complex mental processes once again became legitimate objects of investigation. Psychologists took an interest in language and the field of psycholinguistics was established. Noam Chomsky's work was especially important. He showed the inadequacy of a behaviourist approach to language and argued that linguistics should focus on 'competence', the mental apparatus making the acquisition and use of any language possible, rather than on descriptions of specific languages. Although neither Chomsky himself nor his followers showed interest in gesture, their mentalistic orientation was influential. When, later, psycholinguists looked at gesture, they did so for what it might reveal about the mental operations of utterance production.

この引用文から,ジェスチャーへの関心を取り戻すのに貢献した,新時代の言語学と関連分野の潮流を表わすキーワードを並べれば,"information theory", "cybernetics", "semiotics", "origin_of_language", "sign_language", "Chomsky" 辺りだろうか.とりわけ,ソシュールの創始した構造主義言語学に代わってチョムスキーが装いを新たに心理主義言語学を復活させたことの意義は大きい.これにより言語と心理を結びつけてよいという前提が回復されたからである.

関連分野の学史どうしは緊密に連携しているのだと実感した.合わせて「#252. 生成文法と言語起源論の復活」 ([2010-01-04-1]),「#519. 言語の起源と進化を探る研究分野」 ([2010-09-28-1]) なども参照.

・ Kendon, Adam. "History of the Study of Gesture." Chapter 3 of The Oxford Handbook of the History of Linguistics. Ed. Keith Allan. Oxford: OUP, 2013. 71--89.

2021-10-09 Sat

■ #4548. 比喩と意味借用の関係 [metaphor][semantic_borrowing][semiotics][semantic_change][semantics][polysemy]

語の意味変化に関して Williams を読んでいて,なるほどと思ったことがある.これまであまり結びつけてきたこともなかった2つの概念の関係について考えさせられたのである.比喩 (metaphor) と意味借用 (semantic_borrowing) が,ある点において反対ではあるが,ある点において共通しているというおもしろい関係にあるということだ.

比喩というのは,既存の語の意味を,何らかの意味的な接点を足がかりにして,別の領域 (domain) に持ち込んで応用する過程である.一方,意味借用というのは,既存の語の形式に注目し,他言語でそれと類似した形式の語がある場合に,その他言語での語の意味を取り込む過程である.

だいぶん異なる過程のように思われるが,共通点がある.記号論的にいえば,いずれも既存の記号の能記 (signifiant) はそのままに,所記 (signifié) を応用的に拡張する作用といえるのである.結果として,旧義と新義が落ち着いて共存することもあれば,新義が旧義を追い出すこともあるが,およその傾向はありそうだ.比喩の場合にはたいてい旧義も保持されて多義 (polysemy) に帰結するだろう.一方,意味借用の場合にはたいてい旧義はいずれ破棄されて,結果として語義置換 (semantic replacement) が生じたことになるだろう.

動機づけについていえば,比喩は主にオリジナリティあふれる意味上の関連づけに依存しているが,意味借用はたまたま他言語で似た形式だったことによる関連づけであり,オリジナリティの点では劣る.

上記のインスピレーションを得ることになった Williams (193) の文章を引用しておきたい.

Semantic Replacement

In our linguistic history, there have been cases in which the reverse of metaphor occurred. Instead of borrowing a foreign word for a new semantic space, late OE speakers transferred certain Danish meanings to English words which phonologically resembled the Danish words and shared some semantic space with them. The native English word dream, meaning to make a joyful noise, for example, was probably close enough to the Scandinavian word draumr, or sleep vision, to take on the Danish meaning, driving out the English meaning. The same may have happened with the words bread (originally meaning fragment); and dwell (OE meaning: to hinder or lead astray).

引用中で話題となっている意味借用の伝統的な例としての dream, bread, dwell については「#2149. 意味借用」 ([2015-03-16-1]) を参照.とりわけ bread については「#2692. 古ノルド語借用語に関する Gersum Project」 ([2016-09-09-1]) を参照されたい.

・ Williams, Joseph M. Origins of the English Language: A Social and Linguistic History. New York: Free P, 1975.

2021-10-08 Fri

■ #4547. clang association [semantic_change][synonym][psycholinguistics][terminology][etymology][semiotics][pun][clang_association]

英語史の古典的著書といってよい Algeo and Pyles を読んでいて,語の意味変化 (semantic_change) の話題と関連して clang association という用語を知った.もともとは心理学の用語のようだが「類音連想(連合),音連合」と訳され,例えば cling と ring のように押韻するなど発音が似ている語どうしに作用する意味的な連想のことをいうようだ.いくつかの英語学用語辞典を引いても載っていなかったので,これを取り上げている Algeo and Pyles (233--34) より引用するほかない.

Sound Associations

Similarity or identity of sound may likewise influence meaning. Fay, from the Old French fae 'fairy' has influenced fey, from Old English fǣge 'fated, doomed to die' to such an extent that fey is practically always used nowadays in the sense 'spritely, fairylike.' The two words are pronounced alike, and there is an association of meaning at one small point: fairies are mysterious; so is being fated to die, even though we all are so fated. There are many other instances of such confusion through clang association (that is, association by sound rather than meaning). For example, in conservative use fulsome means 'offensively insincere' as in "fulsome praise," but it is often used in the sense 'extensive' because of the clang with full. Similarly, fruition is from Latin frui 'to enjoy' by way of Old French, and the term originally meant 'enjoyment' but now usually means 'state of bearing fruit, completion'; and fortuitous earlier meant 'occurring by chance' but now is generally used as a synonym for fortunate because of its similarity to that word.

発音が近い単語どうしが,意味の点でも影響し合うというのは,記号論的にはもっともなことだろう.当然視しており深く考えることもなかったが,記号間の連携というのは,高度に記号を操ることのできるヒトならでは芸当である.ダジャレや,それに立脚するオヤジギャグを侮ることなかれ.立派な clang association なのだから.

・ Algeo, John, and Thomas Pyles. The Origins and Development of the English Language. 5th ed. Boston: Thomson Wadsworth, 2005.

2021-09-29 Wed

■ #4538. 固有名の地位 [onomastics][toponymy][personal_name][semantics][noun][category][linguistics][semiotics][sign]

あまりにおもしろそうで,手を出してしまったら身を滅ぼすことになるかもしれないという分野がありますね.私にとって,それは固有名詞学 (onomastics) です.端的にいえば人名や地名の話題です.泥沼にはまり込むことが必至なので必死で避けているのですが,数年に一度,必ずゼミ生がテーマに選ぶのです.たいへん困ります.困ってしまうほど,私にとって磁力が強いのです.

固有名詞の問題,要するに「名前」の問題ほど,言語学において周辺的な素振りをしていながら,実は本質的な問題はありません.言葉は名前に始まり名前に終わる可能性があるからです (cf. 「#1184. 固有名詞化 (1)」 ([2012-07-24-1]),「#1185. 固有名詞化 (2)」 ([2012-07-25-1]) で触れた "Onymic Reference Default Principle" (ORDP)).

そもそも固有名詞というのは,言語の一部なのかそうでないのか,というところからして問題になるのが悩ましいですね.タモリさんではありませんが,私が「パリ,リヨン,マルセーユ,ブルゴーニュ」と上手なフランス語の発音で言えたとしても,フランス語がよく話せるということになりません.そもそも地名はフランス語なのかどうなのかという問題があるからです (cf. 「#2979. Chibanian はラテン語?」 ([2017-06-23-1])).

英語史のハンドブックに,Coates による固有名詞学に関する章がありました.その冒頭の「固有名の地位」と題する1節より,最初の段落を引用します (312) .

The status of proper names

Names is a technical term for a subset of the nominal expressions of a language which are used for referring ('identifying or selecting in context') and, in some cases, for addressing a partner in communication. Nominal expressions are in general headed by nouns. According to one of the most ancient distinctions in linguistics, nouns may be common or proper, which has something to do with whether they denote a class or an individual (e.g. queen vs Victoria), where individual means a single-member set of any sort, not just a person. Much discussion has taken place about how this distinction should be refined to be both accurate and useful, for instance by addressing the obvious difficulty that a typical proper noun denoting persons may denote many separate individuals who bear it, and that common nouns may refer to individuals by being constructed into phrases (the queen). I will leave the concept [賊proper], applied to nouns, for intuitive or educated recognition before returning to discussion of the inclusive concept of proper names directly. Proper nouns have no inherent semantic content, even when they are homonymous with lexical words (Daisy, Wells), and many, perhaps all, cultures recognise nouns whose sole function is to be proper (Sarah, Ipswich). Typically they have a unique intended referent in a context of utterance. Proper names are the class of such proper nouns included in the class of all expressions which have the properties of being devoid of sense and being used with the intention of achieving unique reference in context. Onomastics is the study of proper names, and concentrates on proper nouns; I shall confine the main subject-matter of this chapter to the institutionalised proper nouns associated with English and, in accordance with ordinary usage, I shall call them proper names or just names. Readers should note that strictly speaking these are a subset of proper names, and from time to time other members of the larger set will be discussed. There is some evidence from aphasiology and cognitive neuropsychology that institutionalised proper nouns --- especially personal names --- form a psychologically real class . . . .

これだけでおもしろそうと感じた方は,仲間かもしれません.ぜひ章全体を読んでみてください.

・ Coates, Richard. "Names." Chapter 6 of A History of the English Language. Ed. Richard Hogg and David Denison. Cambridge: CUP, 2006. 312--51.

2021-01-26 Tue

■ #4292. 貨幣と言語 (4) [linguistics][semiotics][sign][metaphor]

「#2743. 貨幣と言語」 ([2016-10-30-1]),「#2746. 貨幣と言語 (2)」 ([2016-11-02-1]),「#2755. 貨幣と言語 (3)」 ([2016-11-11-1]) に続き,5年振りに取り上げる話題.立川・山田の『現代言語論』より,フランスの哲学者 Jean-Joseph Goux の「言語と貨幣の生成プロセス」に関する解説 (68--73) を再読した.

貨幣は経済において「交換のシステム」の主役となる.交換が成立するためには何らかの「等価性」「同一性」が必要であり,貨幣がそのための「一般等価物」の役割を果たしていると考えられる.Goux は「一般等価物」創出のメカニズムは,貨幣経済のみならず人間が作り出す象徴秩序を構成するすべての交換システムにみられるものとみなす.これを人間側の能力に引きつけて言い換えれば,人間には「象徴化能力」という特異な能力がある,ということになる.それは「現実に存在するありとあらゆる差異・変化のなかから『不変のもの』,『同一のもの』を取り出す能力」 (71) のことである.経済的にはそれは貨幣として現われるが,性的には男根中心主義として,政治的には君主制として,宗教的には一神教として現われるという.いずれも抑圧的なシステムであるという共通点がある.

ここまでくれば,同じことが言語にも当てはまるだろうと予想することは難しくない.Goux は,言語をもう1つの人間の「交換のシステム」の主役とみなしている.具体的にいえば,ロゴス中心主義のシステムを媒介していると考えている.Goux にとって,言語記号とは現実を代行=再現するためのシステムを構成する抑圧的な要素なのである.

確かに,貨幣も言語も,社会生活において実用的には便利だが,同時に何かしら抑圧をも感じさせる厄介な代物である.本質として,差異と多様性を押しつぶす方向性をもっているからだろう.一方で,差異と多様性だけを追い求めていったら共用具としては役に立たなくなることも,すぐに分かる.貨幣と言語は,この二面性においても類似している.

上の議論は,言語に相矛盾する2つの方向性があることを思い出させてくれる.話者集団間での mutual intelligibility を目指す方向性と,個々の話者の identity marker として機能する方向性である.

・ 立川 健二・山田 広昭 『現代言語論』 新曜社,1990年.

2020-12-07 Mon

■ #4242. ソシュールにとって記号の変化は「ズレ」ではなく「置換」 [terminology][saussure][sign][language_change][diachrony][semiotics]

ソシュール (Ferdinand de Saussure; 1857--1913) は,言語の共時態 (synchrony) と通時態 (diachrony) を区別したことで知られる (2つの態についてはこちらの記事セットを参照).ソシュールは通時的次元を「諸価値の変動のことであり,それは有意単位の変動ということにほかならない」(丸山,p. 310)と定義している.この「変動」は,フランス語 déplacement (英語の displacement)の訳語だが,むしろ「置換」と理解したほうが分かりやすい.ソシュールは,シニフィエ (signifié) とシニフィアン (signifiant) の結合から成る記号 (signe) の変化は,両者の「ずれ」というよりも,別の記号による「置換」と考えている節があるからだ.

同じ丸山『ソシュール小事典』より déplacement の項 (284) を繰ってみると訳語としてこそ「ずれ,変動」と記されているが,内容をよく読んでみると実際には「置換」にほかならない.以下,引用する.

déplacement [ずれ,変動]

ラングなる体系内での辞項 (terme) の布置が変り,その結果として価値 (valeur) の変動が起こること.「辞項と諸価値のグローバルな関係のずれ (frag. 1279) .動詞形の déplacer (ずらす)も用いられた「いかなるラングも(…)変容 (altération) の諸要因に抗するすべはない.その結果,時とともにシニフィエ (signifie) に対するシニフィアン (signifiant) のトータルな関係 (rapport) がずらされる」 (frag. 1259) .このずれは,シーニュ (signe) 内での不可分離な二項がずれるという意味ではなく,シーニュの輪郭を決定する分節線そのものがずれて新しいシーニュが誕生することを意味するが,古いシーニュと新しいシーニュを比較する際,語る主体 (sujet parlant) にとってはシニフィアンとシニフィエがずれたように錯覚されるのである.

つまり,"déplacement" という用語を,記号内のシニフィエとシニフィアンの関係の「ずれ,変動」を指すものであるかのように使っているが,実際にソシュールが意図していたのは「ずれ」ではなく「置換」なのである(「再生」ですらない).とすると,語の音声変化や意味変化も,シニフィエかシニフィアンの片方は固定していたが他方がずれたのである,とはみなせなくなる.古いシーニュが新しいシーニュに置き換えられたのだと,みなすことになろう.

・ 丸山 圭三郎 『ソシュール小事典』 大修館,1985年.

2017-09-29 Fri

■ #3077. 長田による「文字言語の構成要素と暗号形式の対応」 [cryptology][semiotics][sign][writing]

連日,長田順行(著)『暗号大全』を参照しているが,言語と文字について論じる上で,暗号(学)が多くのインスピレーションを与えてくれることに驚いている.今回は,様々な種類の暗号を「文字言語の構成要素と暗号形式の対応」関係により整理・分類した長田の表を示したい (29) .

| 文字言語の構成要素と人為的操作 | 形式名 | 見かけ上の特徴 | ||

|---|---|---|---|---|

| 一定の文字 | → | 別の文字で代用 | 換字式 | 暗号らしい暗号(一般的な暗号) |

| 一定の順序 | → | 順序の入替え | 転置式 | 暗号らしい暗号(一般的な暗号) |

| → | 別の文字を挿入 | 分置式 | 暗号らしくない暗号(特殊な暗号) | |

| 一定の意味 | → | 別の意味に変換,あるいは遠回しに表現 | 隠語・隠文式 | 暗号らしくない暗号(特殊な暗号) |

| 上記の組み合わせ | 混合式 | 暗号らしくない暗号(特殊な暗号) | ||

換字式 (substitution) は「#2704. カエサル暗号」 ([2016-09-21-1]) に代表されるタイプで,ある文字を別の文字で代用するものである.一方,転置式 (transposition) は一定の順序に並んでいる文字列を,別の順序に並び替えるタイプである.例えば,最も簡単な転置式暗号の1つは,nowhere を erehwon などと逆順に並び替えるものである.この2種類の暗号では,できあがった暗号文はたいてい意味不明の文字列になるのでいかにも見栄えは暗号らしくなる.

分置式は,一定の順序に並んでいる文字列に別の文字を挿入するもので,「#3072. 日本語の挟み言葉」 ([2017-09-24-1]) で挙げた「ノサ言葉」などが例となる.「#3071. Pig Latin」 ([2017-09-23-1]) は,転置式と分置式を合わせたような暗号である.これらは,ある程度普通言語のような見栄えをしているのが特徴である.

以上の3種類は,文字レベルの操作であり,記号論でいうところの能記 (signifiant) をいじることによる暗号化である.それに対して所記 (ssignifié) をいじるタイプの暗号もあり,隠語・隠文などと呼ばれる.見栄えとしては普通言語の語などからなっているが,その語の意味は別の意味に変換されているので,それを了解していないかぎり,読み解くことは難しい.

・ 長田 順行 『暗号大全 原理とその世界』 講談社,2017年.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2017-09-28 Thu

■ #3076. 隠語,タブー,暗号 [cryptology][taboo][semiotics][sociolinguistics][anthropology][kotodama]

古代社会では,名前を置き換える隠語が広く使用されていた.例えば,古代エジプト人や古代インドのバラモンの子供は2つの名前をもっていた.1つは一般に開放されて常用される名前であり,もう1つは秘匿される真の名前である.真の名前を隠すのは悪霊から身を守るためである.このように代わりの名前を用いることが個人名にとどまらず一般の言葉にまで及ぶと,それは隠語の体系,あるいはタブー (taboo) の組織というべきものになってくる.隠語とは,それを用いる比較的狭い言語共同体のなかでしか理解されないという意味において,外部の人間にとって暗号以外の何物でもない.ここにおいて,隠語,タブー,暗号の3者が関連づけられることになる.

この件について,長田 (106) は次のように述べている.

このようにみてくると,コトバの置換えである隠語の使用が,いかにわれわれの祖先の生活に不可欠であったかがわかる.すなわち隠語は,人類がコトバをもったとき同時に生まれたもう一つのコトバだったのである.

また忌み詞も隠語の一種といえよう.ある特定の言葉を口にすることを忌む習慣から,塩を「浪の花」といったり,西アフリカのバングウェ族のように便所に行くことを,「薪を取りに走って行かねばならない」とか,「わなを見回ってくる」といったりするのが,それである.

隠語やタブーが,人間のコミュニケーション能力を爆発させることになる言語の創発と同時に生じたという仮説は,人類にとって言語とは何かという問題に新たな角度から光を当てるものになるだろう.

関連して,「#1338. タブーの逆説」 ([2012-12-25-1]),「#2410. slang, cant, argot, jargon, antilanguage」 ([2015-12-02-1]) も要参照.

・ 長田 順行 『暗号大全 原理とその世界』 講談社,2017年.

2017-09-26 Tue

■ #3074. 「文字は公認の暗号である」 [cryptology][language][semiotics][saussure][arbitrariness][sign][writing]

通常,少数の人によってしか共有されていない文字を指して暗号と呼ぶが,標題のように裏からとらえて「文字は公認の暗号である」と表現することもできる.これは,みごとな逆転の発想である.長田 (136--37) を引用する.

音声言語を表記するためにどのような文字を使用するかはどうでもよいことであって,要はその文字の使い方が首尾一貫していれば,記号としての役目を果たすことができる.フェルディナン・ド・ソシュールは,「記号の不易性と可易性」について次のように述べている.「能記は,その表はす観念と照し合はす時は,自由に選ばれたものとして現はれるとすれば,逆にこれを用ひる言語社会と照し合はす時は,自由ではなくて,賦課されたものである.社会大衆は一つも相談にあづからず,言語の選んだ能記は他のものと代へるわけにはいきかねる.この矛盾を含むかに思はれる事実は,平たくいへば『脅迫投票』とでもいふべきか.言語に向って『選びたまへ』と言つたそばから,『この記号だぞ,ほかのでなくて』と附加へる」(小林英夫訳『言語学原論』)

これはそのまま換字式暗号にあてはまる原理である.変換する記号としてはどのようなものを選んでもさしつかえないが,一度選んだならば,その規約を使用する間はけっして変更することは許されない.ただ換字式暗号の違う点は,言語とその表記の関係が第三者に秘匿されていることである.

一般に文字言語を「社会公認公用の暗号法」と呼ぶのは,このような相対関係によるものである.

また,次のようにも述べている (137--38)

ウェルズは,その『世界史』に,「文字は,それが発明されたとき,初めのうちは関係の人だけの秘密通信に使われていた」と書いている.これは,識字率の低い間は文字そのものが秘密の表記であったことを的確にとらえた言葉である.

文字も暗号も恣意的な記号であるという点では共通している.顕著な差異を1つ挙げるとすれば,文字は通常多数の人に共有されているが,暗号は少数の人にしか知られていないということだろう.それを知っている人の数というパラメータを度外視すれば,文字はすなわち暗号であり,暗号はすなわち文字であるといえる.言語学的文字論と暗号学がいかなる相互関係にあるのか,一気に呑み込めた気がする.

関連して,「#2699. 暗号学と言語学」 ([2016-09-16-1]),「#2700. 暗号によるコミュニケーションの特性」 ([2016-09-17-1]) と「#2701. 暗号としての文字」 ([2016-09-18-1]) も参照されたい.

・ 長田 順行 『暗号大全 原理とその世界』 講談社,2017年.

2017-06-26 Mon

■ #2982. 現代日本語に溢れるアルファベット頭字語 [acronym][initialism][sign][semiotics][binomial]

新聞を読んでいると,アルファベットの頭字語 (acronym) がとても目立つ.英字新聞ではなく日本語の新聞の話である.最近の TPP(環太平洋経済連携協定)に関する1つの記事のなかでも,EPA(経済連携協定),NZ(ニュージーランド),CEO(最高経営責任者),IMF(国際通貨基金),GDP(実質国内総生産),GE(国際経済),EU(欧州連合)などが当たり前のように現われていた.記事で最初に現われるときには,上記のようにかっこ付きで訳語あるいは説明書きというべき日本語表現が添えられているが,2度目以降は頭字語のみである.多くの読み手にとって,頭字語をもとの英語表現に展開することは必ずしも容易ではなく,実際,展開する必要もさほど感じられていないという点では,1つの新語,ある種の無縁的な記号といってよい(「#1108. 言語記号の恣意性,有縁性,無縁性」 ([2012-05-09-1]) を参照).

初回出現時の「EPA(経済連携協定)」のような表記慣習は,記号論的にいえば「アルファベットによるシニフィアン(日本語・漢語によるシニフィエ)」という形式になっており,全体として1つの記号(シーニュ)の明示的な導入にほかならない.これは,この記号が当該記事で今後繰り返し使われることを前もって宣言する機能のほかに,この記号を辞書的に解説する機能をも有している.新聞社にとっては,頻出する名前を表わすのに文字数を減らせるメリットがあるし,マスメディアとしてその用語を一般に広める役割を担っているものとも考えられる.様々な名前(多くは組織名)が急ピッチで生み出される時代の状況に,何とか応えようとする1つの現実的な対応策なのだろう.

この表記慣習と関連して思い出されるのは,日本語のみならず英語にも歴史的に見られた語句解説のための binomial である.中英語の my heart and my corage しかり,法律英語の acknowledge and confess しかり,漢文訓読に由来する「蟋蟀 (シッシュツ) のきりぎりす」など,ある時代あるいは伝統に属する1つの言語文化的習慣といってよい.これらの例については,「#820. 英仏同義語の並列」 ([2011-07-26-1]),「#1443. 法律英語における同義語の並列」 ([2013-04-09-1]),「#2157. word pair の種類と効果」 ([2015-03-24-1]),「#2506. 英語の2項イディオムと日本語の文選読み」 ([2016-03-07-1]) などを参照されたい.

つまるところ,現代日本語でも,これらの例に類似するもう1つの言語文化的習慣が導入されてきているということなのだろう.

2017-06-03 Sat

■ #2959. 知的精神活動としての数学,漢字,言語 [kanji][mathematics][semiotics][category][linguistics]

『物語 数学の歴史』を著わした加藤 (37) は,知的精神活動としての数学の特質として以下を挙げている.

・ 人間精神が抽象し切り出してきた知的対象を実体化して扱うこと.

・ 対象の認識に関する以下の2点について一般的なコンセンサスがあること.

――ミクロ的側面:対象を取り扱う際の局所的な流れの基調.

――マクロ的側面:体系全体の整合性や大局的価値を判断する基準.

数学の場合,最初の点は,「数」という抽象物を具体物であるかのように扱うことに相当する.2つ目の点については,ミクロ的側面とは計算方法や論証方法などを指し,マクロ的側面とは数学について直観される審美性や存在感のようなものを指す.このようなマクロ的側面は,人類にとって唯一無二ものではなく,むしろ古今東西の文明の各々がもっている独自の「数学らしさ」に対応する.

さて,この知的精神活動の諸特質が関心を引く点は,それが数学や自然科学以外にも適用され得ることである.加藤 (38--39) は,その1例として漢字の体系を挙げている.

我々は白川静氏の著作の数々から,漢字というものが古代中国人の呪術式精神世界から切り出された高度に抽象的な概念的象徴であること,そしてそれらは存在の自己表現の形式そのものとしての実体性を持つことを学ぶことができる.のみならず,会意や仮借といった,いわゆる六書による演繹で自己生成し,その体系が広がっていくこと,そしてそれが実在の概念化と客観化という対応規則を通して,現実の世界と不可分の関係にあることを実感することができる.

漢字はその歴史を通じて,単なる文字記号としてのみ機能するというものではなかった.それは文字記号であるとともに,また美の様式の実現の場であり,それを通じての美の思想の表現でさえあることができた.〔白川 静 『漢字百話』 中公新書 (1978) 159--160頁〕

これは漢字の体系が,古代中国における美の自然科学であったことを雄弁に物語っている.

実際のところ,上の知的精神活動の特質は,数学や漢字のみならず,多くの学問や記号体系に見られるものではないか.言語(学)も然り.そこでは,言語という抽象的な存在が,具体的な要素の集合として実体化される.また,言語の様々なレベルで局所的に作用する「文法」と呼ばれる規則が想定されている.そして,言語は全体として1つの世界観を構成している.

さらに,言語体系自体が知的精神活動の複合体であるとみなすこともできそうだ.例えば,文法性,数,格,法,態などの文法範疇 (category) の各々が,上記の特質を有する1つの知的精神活動であると考えることができる.

「言語らしさ」を体現する要素は何か.この問いに対する可能な答えの数だけ,言語学(説)も存在するのかもしれない.

・ 加藤 文元 『物語 数学の歴史』 中央公論新社〈中公新書〉,2009年.

2017-02-09 Thu

■ #2845. 言語学の諸分野をイェルムスレウの認識論から見ると [linguistics][diachrony][glossematics][linguistics][history_of_linguistics][semiotics][sign]

セミル・バディル(著)『ソシュールの最大の後継者 イェルムスレウ』を読んで,難解とされる言理学 (glossematics) を概観した(「#1074. Hjelmslev の言理学」 ([2012-04-05-1]) も参照).

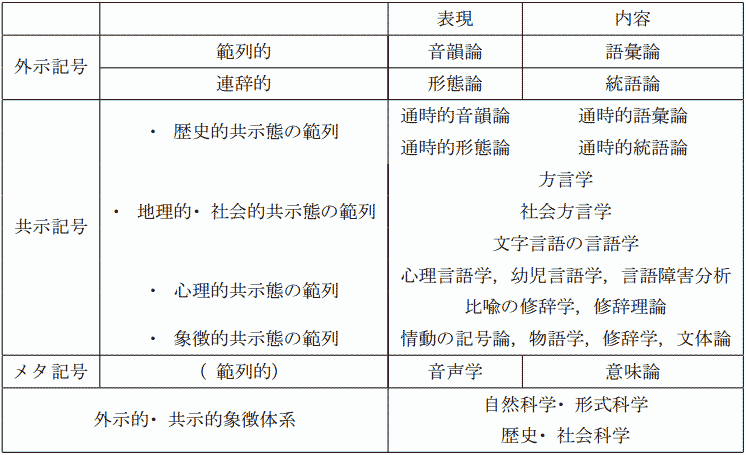

イェルムスレウの記号学的認識論の中心に,外示記号,共示記号,メタ記号の区別がある.外示記号はいわば通常の記号を指す.共示記号は,表現部それ自体が記号であるような記号を指す.そして,メタ記号は,内容部それ自体が記号であるような記号を指す.この基本的な対立に,範列的 (paradigmatic) と連辞的 (syntagmatic) というソシュール以来よく知られた対立が組み込まれ,1つの認識論が構成される.

このイェルムスレウの認識論に立って,既存の言語学諸分野の位置づけを整理すると,以下の表のようになるだろう(バディル,p. 205).

留意すべきは,既存の分野名のもとで研究されてきた内容が,そのままイェルムスレウ的な認識論における同名の分野のもとで扱われるとは限らないことだ.例えば,外示記号の表現の連辞を扱う「形態論」は,およそ伝統的な「形態論」で扱されてきた分野を覆うと考えてよいが,音素の統語的変異などを扱う問題も含むという点で少し守備安易が異なる.

この表の個別部分について見ると,特に興味深いのは,「通時」あるいは「歴史」が共示記号の範列の変異に関わる次元の1つとしてとらえられている点である.それと同列に別の次元を構成しているのは「地理」「社会」「心理」「象徴」などである.ここでは,「通時」がとりたてて「共時」に対立するものとして立てられているわけではなく,むしろ「地理」「社会」「心理」「象徴」などとの並列性が強調されている.

バディル (207--08) では,この共時・通時の再解釈について,次のように述べられている.

このように提示された言語分析は,共時的な分析だと見なされる必要はない.通時的分析をも「包含する」からである.この包含関係は,共時態と通時態の対立を定式化し直す必要性を意味する.つまり,通時態とは,共時態の「層」が重なり合って作られるものではない.形式的理論において関与的なのは,むしろその逆である.外示記号の「考古学的」な分析を実行することが可能なのである.したがって,歴史的特徴は,他の個別化をもたらす観点の中で,外示記号の作る一つの次元だということになる.

共時的言語学が圧倒的に優勢な現在,言語学のなかに通時態を復活させようとすることは簡単な試みではないが,イェルムスレウの認識論は1つのヒントになりそうだ.

言語学の諸部門の整理という話題については,「#378. 語用論は言語理論の基本構成部門か否か」 ([2010-05-10-1]),「#1110. Guiraud による言語学の構成部門」 ([2012-05-11-1]),「#1726. 「形態」の紛らわしさと Ullmann による言語学の構成部門」 ([2014-01-17-1]) も参照.

・ セミル・バディル(著),町田 健(訳) 『ソシュールの最大の後継者 イェルムスレウ』 大修館,2007年.

2016-11-11 Fri

■ #2755. 貨幣と言語 (3) [saussure][langue][arbitrariness][sign][semiotics][linguistics][diachrony]

「#2743. 貨幣と言語」 ([2016-10-30-1]),「#2746. 貨幣と言語 (2)」 ([2016-11-02-1]) に引き続いての話題.[2016-11-02-1]の記事の最後で,「貨幣は物理的な価値と結びついているが,言語はあくまで概念的な価値と結びついているにすぎないという点は,むしろ両者の大きな相違点だろう」と述べた.この言及と関連して,ソシュールに記号としての貨幣と言語を対照している箇所がある.ソシュールによれば,両者は記号として根本的に異なる種類に属するという.この議論を通じて,言語記号の恣意性 (arbitrariness) に由来する二重性,すなわち共時態と通時態の本質的な相互独立性が浮き彫りになる.

この議論を理解するために,まずソシュールの言語論における「価値」 (valeur) について見ておかなければならない.丸山 (68--69) によれば,

ソシュールの体系は,何よりもまず関係としての価値の体系である.そこでは,自然的・絶対的特性によって定義される個々の要素が寄り集まって全体を作るのではなく,全体との関連と他の要素との相互関係の中ではじめて個の価値が生ずる.しかも,ラングなる体系は,動物としてのヒトの本能図式の反映ないしは敷き写しではなく,人間の歴史・社会的実践によってはじめて決定される価値の体系であり,既成の事物がどう配置されどう関係付けられているかというのではなく,もともと単位という客観的な実体は存在しない体系なのである.ラングはそれが体系である限り,不連続な単位の存在を想定させる.しかしその単位は,ア・プリオリに自存する実体ではない.ソシュールをまず驚かせ,ついで彼を終始苦しませた問題は,この単位の非実在性であった.ソシュールの体系は,言語の本質に関わる恣意性,形相性,示差性,否定性と切り離して論ずることはできないと言えるだろう.

「コトバは根柢的に,対立に基盤を置く体系という性格をもつ.これはちょうど,さまざまな駒に付与された力のさまざまな組み合わせから成り立つチェスゲームのようなものだ」.それにもかかわらず実体としての単位はどこにも与えられていない.「コトバの中に自然に与えられている事物を見る幻想の根は深い」とは言え,在るものは関係を樹立する人間の視点(=共同主観)だけである.「人が樹立する事物間の絆は,事物に先立って存在し,事物を決定する働きをなす.〔…〕人はこの視点によって二次的に事物を創造する.〔…〕いかなる事物も,いかなる対象も,いかなる瞬間においても即自的には与えられていない」のだ.

ソシュールにとって,言語的な価値にはこのように自然的・絶対的な実体の支えがないのであるから,それは貨幣の価値とは比べるべくもない,ということになる.ソシュールは第3回講義で,この点について触れている.丸山 (116) より説明を引くと,

ソシュールによれば,言語記号は,他のどのような記号,どのような制度にもにない根源的な二重性を持っている.たとえば,ある広さの土地につけられる貨幣的な価値などは,時代を追ってその変化を調べることができるだろう.これは,貨幣という一種の記号が,しかじかの土地という不変の自然的対象をその外部に持っているからで,そういう意味でこの記号は本質的に「単一」なのである.ところが言語記号には,こうした自然の支えはどこにもないのであり,あるのはただ「聴覚映像」と「概念」の二つの項,言語の一状態が生む束の間の関係によってしか保証されていない二つの項,ということになる.これらの項は,それを測定するどのような尺度もないところで,根柢からの変化をこうむる.変化を説明できる支えは状態のうちにはないし,ある状態を求めた理由も変化のうちには見出せない.こうしたことはすべて,言語記号が「事物の自然的関係」にもとづかない恣意的「契約」であることからくるので,共時言語学と通時言語学を別々に打ち立てる必然性も,実はここに根ざしているわけである.

ここでは,言語記号のもつ恣意性と貨幣記号の非恣意性が,明確に対立せられている.この性質の違いゆえに,貨幣記号については,共時態と通時態の区別を特に意識せずに「単一」に扱うことができるのに対し,言語記号については両態を常に区別して扱わなければならないという「二重性」が生じるのだという.このことを主張している箇所を Saussure (115--16) から引用しよう.

Il est certain que toutes les sciences auraient intérêt à marquer plus scrupuleusement les axes sur lesquels sont situées les choses dont elles s'occupent ; il faudrait partout distinguer selon la figure suivante : 1o l'axe des simultanéités (AB), concernant les rapports entre choses coexistantes, d'où toute intervention du temps est exclue, et 2o l'axe des successivités (CD), sur lequel on ne peut jamais considérer qu'une chose à la fois, mais où sont situées toutes les choses du premier axe avec leur changements.

Pour les sciences travaillant sur des valeurs, cette distinction devient une nécessité pratique, et dans certains cas une nécessité absolue. Dans ce domaine on peut mettre les savants au défi d'organiser leurs recherches d'une façon rigoureuse sans tenir compte de deux axes, sans distinguer le système des valeurs considérées en soi, de ces mêmes valeurs considérées en fonction du temps.

C'est au linguiste que cette distinction s'impose le plus impérieusement ; car la langue est un système de pures valeurs que rien ne détermine en dehors de l'état momentané de ses termes. Tant que par un de ses côtés une valeur a sa racine dans les choses et leurs rapports naturels (comme c'est le cas dans la science économique --- par exemple un fonds de terre vaut en proportion de ce qu'il rapporte), on peut jusqu'à un certain point suivre cette valeur dans le temps, tout en se souvenant qu'à chaque moment elle dépend d'un système de valeurs contemporaines. Son lien avec les choses lui donne malgré tout une base naturelle, et par là les appréciations qu'on y rattache ne sont jamais complètement arbitraire ; leur variabilité est limitée. Mais nous venons de voir qu'en linguistique les données naturelles n'nont aucune place.

記号としての貨幣と言語の比較対照を通じて,それぞれの性質が浮き彫りになってきた.

・ 丸山 圭三郎 『ソシュール小事典』 大修館,1985年.

・ Saussure, Ferdinand de. Cours de linguistique générale. Ed. Tullio de Mauro. Paris: Payot & Rivages, 2005.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow