2025-12-31 Wed

■ #6092. 「英語に仮名はないのか?」論争 --- mond での問答にまた注目が集まりました [mond][spelling_pronunciation_gap][spelling][orthography][japanese][hiragana][katakana][romaji][writing][grammatology]

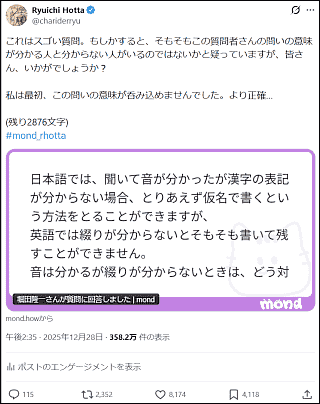

12月28日のお昼に,知識共有プラットフォーム mond に投稿したある回答が,X 上で大きな反響を呼んでいます.一晩でインプレッションが100万を超え,本日の朝までに358万に達しています.日英語の文字遣いの差に関する文字論の話題で,一見すると地味なテーマですが,おおいに盛り上がっています.驚きとともに,この分野への潜在的な関心の高さを改めて実感しています.

話題となっているのは,mond に寄せられた1つの質問です.「日本語では,聞いて音が分かったが漢字の表記が分からない場合,とりあえず仮名で書くという方法をとることができますが,英語では綴りが分からないとそもそも書いて残すことができません.音は分かるが綴りが分からないときは,どう対処しているのですか.」という問いです.

これに対する回答で,私は「アルファベットを仮名のように使えばいい」という視点と,「英語のスペリングは漢字のようなものだ」という論を展開しました.

この回答に対し,主に X のリプライを通じて非常に活発な議論が交わされています.しかし,皆さんの反応を見ていて気づかされたのは,この「問い」自体が非常に広く,多義的であるという点です.質問の文言だけでは,具体的にどの場面を想定しているのかが1点に定まりません.だからこそ,皆さんから「自分ならこう答える」という多様な意見が出されているわけです.

この「英語に仮名はないのか?」論争をめぐり論点がやや錯綜してきたので,ここで交通整理したいと思います.質問の意図をなるべく一意に定めるために,少なくとも以下の6つほどのパラメータを考慮する必要があると現時点では考えています.

1. 誰の対処法を尋ねているのか?

A. 英語母語話者(はどう対処していますか?)

B. 日本語母語話者で英語学習者の皆さん(はどう対処していますか?)

2. その綴字の用途は?

A. 後に他人と共有しない前提でのインフォーマルなメモのために

B. 後に他人と共有する前提でのフォーマルな文書のために

3. どこまで正書法にこだわるか? 規範に従うことが重要か,あるいはとりあえず伝達できれば十分か?

A. 原則としてこだわる(単語テスト,学校のレポート,公式文書など)

B. それほどこだわらない(メモ,親しい仲間内での伝言など)

4. 綴字を知りたい当該の単語の種類は?

A. 一般語や地名

B. 人名

5. 単語の発音から正しい綴字にたどり着く方法は?

6. 単語の意味が分かっている,あるいはある程度推測できるか?

文字とは何か,正しさとは何か.この議論の熱を絶やさず,引き続き議論を深めていければと思います.

関連して,29日の午後に,紛糾する議論を受けて heldio にて特別配信回「【152万インプ超え】mond の「英語に仮名はないのか?」論争を交通整理します」を公開しました.

また,30日のお昼には,続編となる mond への回答も投稿しているので,そちらもご覧ください.

2025-05-16 Fri

■ #5863. 撥音「ん」の歴史 [japanese][phoneme][phonology][phonetics][consonant][nasal][romaji][hiragana]

日本語の「ん」で表記される撥音は,日本語史でも後発の音である.『日本語学研究事典』の「撥音」の項目 (p. 355) より,音韻論および音声学の観点から「ん」の特殊性を覗いてみよう.

【解説】「はねる音」ともいう.中古に新たに発生した日本語音韻の一つ.促音とともに子音要素のみでモーラを校正するという,本来の日本語音韻にはなかった性質を付け加えた.モーラ表記には /N/ を用いる.ドキ(ドキ:[doki]:/doki/)に対するドンキ(ドンキ:[doŋki]:/doNki/)のように,モーラ /N/ があるかないかにより,語の意味の識別(弁別的特徴)がなされるところで成り立つ.音声面では,「漢文 [kambuN]」「漢字 [kan(d)zi]」「漢語 [kaŋŋo]」のように後続の子音の性質により異なる音となるが,それらは相補分布をなし同一音と解されて,モーラ /N/ が成り立つ.「撥ねる」とは,撥音から受ける感じによるとも,ンの字形(片仮名ニの変形ととる)に基づくとも言われる.撥音には,撥音便と漢字音の三内撥音尾のうちの [m][n]([ŋ] は母音ウに置き換えられた)とがある.漢文訓読資料を見ると,撥音の表記は様々であり,特に漢字音の撥音尾において顕著である.m 韻尾には,無表記「探タ」,ム表記「含カム」,ウ表記「林檎利宇古宇」などが,n 韻尾には,無表記「難ナ」,ニ表記「丹タニ」,イ表記「頬ホイ」,ウ表記「冠カウ」,特殊表記「鮮セレ」などが用いられている.『土佐日記』にも,「天気」を「てけ」,また「ていけ」と記している例がある.一般的には,m 韻尾はム,n 韻尾は無表記となることが多い.撥音 m と n との混同は一一世紀に入ると現れ,撥音のン表記も一一世紀後半には見られるようになる.

さらに,次の研究上の課題が触れられている.

【課題】漢文訓読資料に見るように,撥音の表記は特に漢字音において複雑微妙な姿を呈し,表記の背後にある,その実質に迫ることを困難なものとしている.撥音が日本語音として定着していく課程についても,十分に明らかになったとは言いがたく,一層の考究が必要である.

「ん」を侮ることなかれ.かなり奥深い問題である.

・ 『日本語学研究事典』 飛田 良文ほか 編,明治書院,2007年.

2025-05-15 Thu

■ #5862. 撥音「ん」や促音「っ」は母音的? [japanese][phonetics][phonology][phoneme][consonant][vowel][hiragana][romaji][syllable][mora][nasal]

先日の記事「#5860. 「ん」の発音の実現形」 ([2025-05-13-1]) に続き,日本語の撥音「ん」にまつわる話題.合わせて促音「っ」についても考える.

『日本語百科大事典』に「日本語音節の特性」と題する節がある (pp. 251--52) .そこで,撥音と促音に関する興味深い考察がある.いずれもローマ字表記では子音字表記されるので子音的と解されることの多い音だが,むしろ母音的なのではないかという洞察だ.252頁より引用する.

なお撥音や促音は一見,子音だけの音節として不自然のようにも思われるが,しかしそれらは,ある意味で母音の1種と見ることもできる.少なくとも語末の撥音・促音は,持続音(閉鎖や狭窄の持続)である点,m・n・ŋ や p・t・k の如き瞬間音(破裂あるいはそれに準ずるもの)と異なり,むしろ母音(開放の持続)に似ている.「三(サン)度・一(イッ)旦」など語中音の撥音・促音は,持続に破裂が伴うようだが,その破裂は撥音や促音の属性でなく,後続子音(ドの d やタの t)の属性と言える.

これに対し,英語の "bat" などの t は,閉鎖と破裂の両者を含むゆえ,日本人には「バット」の如く聞こえる.そういう意味で撥音や促音は,子音の n・t などと区別し,それぞれ N・T(あるいは Q)の如く表記するのが妥当である〔…〕.

これは音声学の問題でもあり,音韻論の問題でもある.英語を含めた多くの言語の事情と比べると,日本語の「特殊音素」は確かに特殊ではある.

・ 『日本語百科大事典』 金田一 春彦ほか 編,大修館,1988年.

2025-05-13 Tue

■ #5860. 「ん」の発音の実現形 [japanese][phoneme][phonology][phonetics][consonant][nasal][romaji][hiragana]

日本語で「ん」と表記される音の実現形が多様であることは,よく知られている.音環境次第で,音声学的には必ずしも似ていない様々な音が,「ん」の実現のために用いられているのだ.方言や話者による個人差もあるものの,一般には次のように言われている.『日本語百科大事典』の「撥音」の項目 (pp. 246--47) より.

撥音「ん」は現れる位置によって音価が異なり,鼻子音になる場合と鼻母音になる場合とがある(以下に示す表記はかなり簡略なものである).

i) 鼻音・閉鎖音・流音の前

[m] 「3枚」 [sammai]

「3杯」 [sambai]

[n] 「女」 [onna]

「温度」 [ondo]

「本来」 [honrai]

[ŋ] 「金魚」 [kiŋŋjo]

ii) サ行子音・母音・半母音の前

[i᷈] 「単位」 [tai᷈i]([᷈] は [i] より少し広く鼻音化した音)

「電車」 [de᷈ʃa]

[ɯ᷈] 「困惑」 [koɯ᷈wakɯ]

「論争」 [roɯ᷈soː]

iii) 言い切り

たとえば「パン」と単独で発音した場合には [paɴ] と表記される.[ɴ] は口蓋垂の鼻音であるが,これは積極的な鼻子音であるというよりは,口蓋帆が下がり,口が若干閉じられることによって生じる音である(なお撥音を音韻表記では /ɴ/ と表わすが,この /ɴ/ と音声表記の /ɴ/ とは意味が異なる).

「ん」問題は音韻論の観点からも日本語史の観点からもおもしろい.また,「ん」はローマ字で表記するとどうなるのかという話題にかこつけて,英語綴字のトピックに関連づけてみるのもおもしろい.関連して,以下の記事群を参照.

・ 「#3852. なぜ「新橋」(しんばし)のローマ字表記 Shimbashi には n ではなく m が用いられるのですか? (1)」 ([2019-11-13-1])

・ 「#3853. なぜ「新橋」(しんばし)のローマ字表記 Shimbashi には n ではなく m が用いられるのですか? (2)」 ([2019-11-14-1])

・ 「#3854. なぜ「新橋」(しんばし)のローマ字表記 Shimbashi には n ではなく m が用いられるのですか? (3)」 ([2019-11-15-1])

・ 「#3855. なぜ「新小岩」(しんこいわ)のローマ字表記は *Shingkoiwa とならず Shinkoiwa となるのですか?」 ([2019-11-16-1])

・ 『日本語百科大事典』 金田一 春彦ほか 編,大修館,1988年.

2025-02-01 Sat

■ #5759. 辻幸夫先生より教えていただいた日本語の書き言葉に関して考察された論文 [japanese][writing][kanji][hiragana][katakana][grammatology][youtube][inohota][heldio]

昨年12月より,YouTube 「いのほた言語学チャンネル」にて辻幸夫先生(慶應義塾大学名誉教授)をゲストにお招きして,4回にわたる「言語学バル」を配信してきました.

・ 「#292. 実は、認知言語学やってると思ってない! --- 辻幸夫さん(元日本認知言語学会会長)」 (2024/12/11)

・ 「#294. 辻幸夫さん(慶應義塾大学名誉教授)の広く深い知識と関心が生み出したお仕事たち」 (2025/12/18)

・ 「#294. 言語を研究している人口は,言語学より自然言語処理や工学系の方がはるかに多い --- 辻幸夫さん第三回」 (2024/12/25)

・ 「#295. 言語学の隣接領域を突破口に --- ことばの認知科学を牽引 --- 辻幸夫さん(慶應義塾大学名誉教授)」 (2025/1/1)

この収録の際に辻先生より,ご自身の書かれた「漢字仮名交じり表記法の認知科学」というご論考を紹介していただきました.日本語の漢字仮名交じり文の読み書きについて,認知科学の観点から考察された,たいへん示唆的な論文でした.冒頭に近い重要な記述を引用します (102--03) .

これまで日本語の書きことばにまつわる学問的な議論は国語学・日本語学・日本語教育学などの領域で重要な考察が多くなされてきている.同時に,漢字制限や漢字廃止論あるいは日本語の平仮名化というような言語政策的な議論もある.文字の標準化は政治経済や文化社会活動のかなめであるため,いろいろな議論があるのはうなずける.他方で,日本では戦前から漢字仮名の神経心理学的研究が積み重ねられてきており,当該領域では漢字仮名を使用する側から世界を先導してきた歴史がある.また20世紀半ばから活発になった認知科学の発展に伴い,漢字仮名使用について新しい視点から領域横断的な学際研究が行われるようになった.実際,文字の認知科学においては世界の研究者の興味を惹きつけている.そこでは漢字仮名交じりの合理性が明らかにされつつあり,日本語の文字研究は興味深い時代に入ったといえる.言語研究は人間が進化の中でつくりあげた認知機能研究の切り口として意義がある.漢字仮名が併存する現代日本語はその意味で非常に価値のあるサンプルだ.それぞれの言語には,その言語文化が積み重ねてきた文化・歴史の独自性とは切っても切れない価値があるが,それにとどまらず言語は人間という生物種の知的機能を解き明かす重要な端緒となる.本論ではこれまでの興味深い研究を瞥見し,文字および日本語の漢字仮名交じり表記法についての新たな視点や学際的観点からの意義について述べたい.

この力強い書き出しから,論文の終わりまで一気に読み込んでしまいました.まさに我が意を得たり.関連して,ぜひ heldio より「#745. 日本人よ,文字論に目覚めよ」 (2023/06/15) もお聴きいただければ.

・ 辻 幸夫 「漢字仮名交じり表記法の認知科学」『ことばと文字』第14号,日本のローマ字社,2021年4月.102--13頁.

2024-03-14 Thu

■ #5435. 仮名の濁点と英語摩擦音3対の関係 [syllable][phonology][grammatology][hiragana][japanese][writing][diacritical_mark][phonetics][consonant][fricative][th][mond][helwa]

現代日本語の慣習によれば,平仮名の「か」に対して「が」,「さ」にたいして「ざ」,「た」に対して「だ」のように濁音には濁点が付される.阻害音について,清音に対して濁音ヴァージョンを明示するための発音区別符(号) (diacritical_mark) だ.ハ行子音を例外として,原則として無声音に対して有声音を明示するための記号といえる.濁点のこの使用方針はほぼ一貫しており,体系的である.

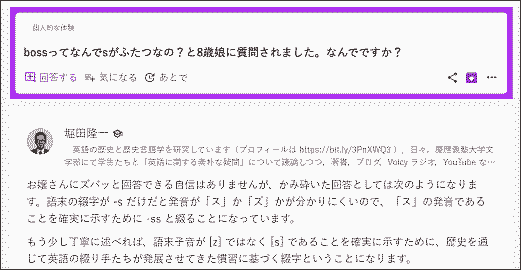

一方,英語の摩擦音3対 [f]/[v], [s]/[z], [θ]/[ð] については,正書法上どのような書き分けがなされているだろうか.この問題については,1ヶ月ほど前に Mond に寄せられた目の覚めるような質問を受け,それへの回答のなかで部分的に議論した.

・ boss ってなんで s がふたつなの?と8歳娘に質問されました.なんでですか?

[f] と [v] については,それぞれ <f> と <v> で綴られるのが大原則であり,ほぼ一貫している.of [əv] のような語はあるが,きわめて例外的だ.

[s] と [z] の書き分けに関しては,上記の回答でも,かなり厄介な問題であることを指摘した.<s>, <ss>, <se>, <ce>; <z>, <zz>, <ze> などの綴字が複雑に絡み合ってくるのだ.なるべく書き分けたいという風味はあるが,そこに一貫性があるとは言いがたい.

[θ] と [ð] に至っては,いずれも <th> という1種類の綴字で書き表わされ,書き分ける術はない.歴史的にいえば,書き分けようという意図も努力も感じられなかったとすらいえる.

以上より序列をつければ,

・ 仮名の濁点を利用した書き分けは「トップ合格」

・ [f]/[v] の書き分けは「合格」

・ [s]/[z] の書き分けは「ギリギリ及第」

・ [θ]/[ð] の書き分けは「落第」

となる.この序列づけのインスピレーションを与えてくれたのは Daniels (64) の次の1文である,

Phonemic split sometimes brings new letters or spellings (e.g. Middle English <v> alongside <f> when French loans caused voicing to become significant; cf. also <vision> vs <mission>), sometimes not---English used <ð> and <þ> indifferently, even in a single manuscript, for both the voiced and voiceless interdentals, a situation persisting with Modern English <th> due to low functional load. Japanese, on the other hand, uses diacritics on certain kana for the same purpose.

なお,今回の話題については,先行して Voicy のプレミアムリスナー限定配信チャンネル「英語史の輪」 (helwa) の配信回「【英語史の輪 #95】boss ってなんで s が2つなの?」(2月17日配信)で取り上げている.

・ Daniels, Peter T. "The History of Writing as a History of Linguistics." Chapter 2 of The Oxford Handbook of the History of Linguistics. Ed. Keith Allan. Oxford: OUP, 2013. 53--69.

2021-12-22 Wed

■ #4622. 書き言葉における語境界の表わし方 [writing][distinctiones][word][syntax][grammatology][alphabet][kanji][hiragana][katakana][punctuation]

単語を分かち書き (distinctiones) するか続け書き (scriptura continua) するかは,文字文化ごとに異なっているし,同じ文字文化でも時代や用途によって変わることがあった.英語では分かち書きするのが当然と思われているが,古英語や中英語では単語間にスペースがほとんど見られない文章がザラにあった(cf 「#3798. 古英語の緩い分かち書き」 ([2019-09-20-1])).逆に日本語では続け書きするのが当然と思われているが,幼児や初級学習者用に書かれた平仮名のみの文章では,読みやすくするために意図的に分かち書きされることもある(cf. 「#1112. 分かち書き (1)」 ([2012-05-13-1])).

一般的にいえば,漢字のような表語文字や仮名のような音節(モーラ)文字は続け書きされることが多いのに対し,単音文字(アルファベット)は分かち書きされることが多い.しかし,これはあくまで類型論上の傾向にすぎない.書き言葉において大事なことは,何らかの方法で語と語の境界が示されることである.単語間にスペースをおくというやり方は,それを実現する数々の方法の1つにすぎない.

語境界を明示するためであれば,何もスペースにこだわる必要はない.世界の文字文化を見渡すと,例えば北セム諸語の碑文においては中点や縦線などで語を区切るという方法が実践されていたし,エジプト象形文字で人名を枠で囲むカルトゥーシュ (cartouche) のような方法もあった(中点については「#3044. 古英語の中点による分かち書き」 ([2017-08-27-1]) も参照).

また,語末が常に(あるいはしばしば)特定の文字や字形で終わるという規則があれば,その文字や字形が語境界を示すことになり,分かち書きなどの他の方法は特に必要とならない.実際,ギリシア語では語末に少数の特定の文字しか現われないため,分かち書きは必須ではなかった.ヘブライ語やアラビア語などでは,同一文字素であっても語末に用いられるか,それ以外に用いられるかにより異なる字形をもつ文字体系もある.

日本語の漢字かな交じり文では,漢字で書かれることの多い自立語と平仮名で書かれることの多い付属語が交互に繰り返されるという特徴をもつ.そのために典型的には平仮名から漢字に切り替わるところが語境界と一致する.部分的にではあれ,語境界の見分け方が確かにあるということだ.

最後に「#1114. 草仮名の連綿と墨継ぎ」 ([2012-05-15-1]) で見たように,書き手が特定の言語単位(例えば語)を書き終えたところでいったん筆を上げるなどの慣習を発達させることがある.すると,その途切れの跡がそのまま語境界を示すことにもなる.

このように古今東西の文字文化を眺めてみると,語境界を表わす方法は多種多様である.英語で見慣れている分かち書きが唯一絶対の方法ではないことを銘記しておきたい.そもそも英語や西洋言語の書記における分かち書きの習慣自体が,歴史的には後の発展なのだから(cf . 「#1903. 分かち書きの歴史」 ([2014-07-13-1])).

・ Daniels, Peter T. "The History of Writing as a History of Linguistics." Chapter 2 of The Oxford Handbook of the History of Linguistics. Ed. Keith Allan. Oxford: OUP, 2013. 53--69.

2021-12-21 Tue

■ #4621. モーラ --- 日本語からの一般音韻論への貢献 [syllable][phonology][grammatology][syllabary][hiragana][katakana][japanese][writing][terminology][mora]

文字論研究史を概説している Daniels (63) に,日本語の仮名(平仮名と片仮名)がモーラに基づく文字であることが言及されている.この事実そのものは日本語学では当然視されており目新しいことでも何でもないが,音節 (syllable) ではなくモーラ (mora) という音韻論的単位が言語学に持ち込まれた契機が,ほかならぬ日本語研究にあったということを初めて知った.日本語の仮名表記や音韻論を理解・説明するのにモーラという概念は是非とも必要だが,否,まさにそのために導入された概念だったのだ.

The term 'mora' was introduced into modern linguistics by McCawley (1968) to render a term (equivalent to 'letter') for the characters in the two Japanese 'syllabaries' ('kana'), hiragana and katakana, which denote not merely the (C)V syllables of the language but also a syllable-closing nasal or length.

モーラと音節が異なる単位であることは,以下の例からも分かる.要するに,長音,促音,撥音のような特殊音素は,独立した音節にはならないが独立したモーラにはなる.

・ 「ながさき」 (Nagasaki) は4モーラで4音節

・ 「おおさか」 (Ōsaka) は4モーラで3音節

・ 「ロケット」 (roketto) は4モーラで3音節

・ 「しんぶん」 (shimbun) は4モーラで2音節

音節とは異なるが,日本語母語話者にとっては明らかに独立した部品とみなされているもう1つの音韻論的単位,それが日本語のモーラである.仮名の各文字には,およそきれいに1つのモーラが対応している.

・ Daniels, Peter T. "The History of Writing as a History of Linguistics." Chapter 2 of The Oxford Handbook of the History of Linguistics. Ed. Keith Allan. Oxford: OUP, 2013. 53--69.

・ McCawley, James D. The Phonological Component of a Grammar of Japanese. The Hague: Mouton, 1968.

2019-04-09 Tue

■ #3634. 仮名による英語音声表記の是非 [ipa][phonetics][elt][hiragana]

『英語教育』4月号に,上野氏による「教育的な英語音声表記としての仮名の可能性:歴史から学び現在に活かす」と題する記事が掲載されており,興味深く読んだ.日本で出版されている英語の辞書,単語集,教科書などで,IPA (International Phonetic Alphabet) 表記やそれに準じたアルファベット使用の表記を採用せずに,平仮名や片仮名を用いるものが散見されるが,その教育的効果はどんなものなのだろうかと思っていた.

仮名表記の是非を巡る議論は,昔からあったようだ.IPA 導入以前には英語学習に際して仮名表記が行なわれていたが,いったん IPA が導入されると仮名表記の分が相対的に悪くなった.「非科学的」「不正確」「種々の約束が必要」というイメージが付されたからだ.

しかし,一方で IPA などによる音声表記への理解が深まってくると,一種の反動が起こってきた.そして,岡倉由三郎や市河三喜という大物が,仮名表記の擁護に乗り出す.IPA も仮名表記もあくまで表記にすぎず,両者の精粗の違いは程度の問題だという議論が起こってきたのである.岡倉は,IPA は初学者にとって未知数だが,学ぼうとしている英語の文字遣い自身が未知数であるときに,別の未知数をもって学ばなければならないというのはおかしな話しだと至極まともな議論を展開した.市河も,学術的視点ではなく教育的視点に立てば,仮名表記も効果的ではないかと評価した.

結局のところ,IPA にせよ仮名表記にせよ,いかなる目的で英語音を表記しようとしているかという点が最も重要なのであり,それに応じて「(非)科学的」「(不)正確」「種々の約束(の要不要)」の評価も変わってくるだろう.「#669. 発音表記と英語史」 ([2011-02-25-1]) でも論じたように,narrow transcription か broad transcription かというのは,どちらかが絶対的に良いという問題ではなく,目的に依存する相対的な問題である.したがって,仮名表記も絶対的に劣っているとか優れているとかいう議論にはなり得ない.

(レベルにもよるだろうが)英語教育上,実際に仮名表記がどれだけ効果的なのかに関する実証的な研究は,ほとんどなされていないようだ.しかし,上野らの発音指導に関する調査によると「母語援用群の発音が最も向上し,学習者の認知的負荷も最も低くなった」 (69) とある.たとえば「ゥラィト」のような表記から,学習者は音声情報について重要な直感を得られるという.上野は「教育的表記にとって重要なのは,音声をどれだけ正確に表記するのかではなく,いかにして学習者に学習困難な外国語の発音を習得させるかである.ともすれば,学習者が既に持っている母語の長音感覚を足場がけにするために仮名表記を活用しても良いのではないだろうか」 (69) と締めくくっている.

関連して,IPA とその歴史について「#822. IPA の略史」 ([2011-07-28-1]),「#3362. International Phonetic Association (IPA)」 ([2018-07-11-1]),「#3363. International Phonetic Alphabet (IPA)」 ([2018-07-12-1]),「#251. IPAのチャート」 ([2010-01-03-1]) で書いてきたので参照されたい.

・ 上野 舞斗 「教育的な英語音声表記としての仮名の可能性:歴史から学び現在に活かす」『英語教育』2019年4月号,大修館書店,2019年3月14日.68--69頁.

2018-09-30 Sun

■ #3443. 表音文字と表意文字 [grammatology][writing][spelling][alphabet][kanji][hiragana][katakana]

本ブログでは,文字の分類について「#422. 文字の種類」 ([2010-06-23-1]),「#2341. 表意文字と表語文字」 ([2015-09-24-1]),「#2344. 表意文字,表語文字,表音文字」 ([2015-09-27-1]) などで,様々な角度から考えてきた.一般的には alphabet は表音文字で,漢字は表意文字(あるいは表語文字とも表形態素文字とも考えられる)と言われるが,アルファベットを1個以上つなぎ合わせてまとまりをなす綴字 (spelling) という単位で考えるならば,それは漢字1文字に相当すると考えられるし,逆に漢字の多くが部首を含めた小さい要素へ分解できるのだから,それらの要素をアルファベットの1文字に相当するものとして見ることも可能である.この点についても,直接・間接に「#284. 英語の綴字と漢字の共通点」 ([2010-02-05-1]),「#285. 英語の綴字と漢字の共通点 (2)」 ([2010-02-06-1]),「#2913. 漢字は Chinese character ではなく Chinese spelling と呼ぶべき?」 ([2017-04-18-1]),「#2043. 英語綴字の表「形態素」性」 ([2014-11-30-1]) などの記事で扱ってきた.

上記は,要するに,表音文字や表意文字というような文字の分類がどこまで妥当なのかという議論である.この問題について,清水 (3) が次のように明快に述べている.

文字はその性質から表音文字 (phonogram) と表意文字 (ideogram) に分けるのが広く一般的に行われている分類法であるが,それは理に適った分類とはいえない.文字は音と意味の結びついた言語記号を表記するものであるから,その一方だけを表すものは定義上文字とはいえない.

表音文字と呼ばれるローマ字や仮名もその文字体系を構成している字の連続によって語を表しているのであり,一方,表意文字の代表とされる漢字もやはりその表す語の音をまた表記していることに変わりはない.したがって,文字体系を分類するならば,その体系を構成する各々の文字が語をどのような単位にまで分析して表記しようとするのかという観点から分類がなされなければならない.たとえば,梵字は音素文字的性質を持つ音節文字であり,ハングルは音節文字的性質を有する音素文字であるというように.

ローマ字のような音素文字の場合でも,その連結によって表そうとするのは音と意味の結合した記号であるから,その綴字と音との間にズレが生じてもその文字としての役割を依然として果たすことができる.すなわち,一音一字という関係が常に保たれるわけではない.

伝統的な文字論における概念や用語は,今後整理していく必要があるだろう.

・ 清水 史 「第1章 日本語史概観」服部 義弘・児馬 修(編)『歴史言語学』朝倉日英対照言語学シリーズ[発展編]3 朝倉書店,2018年.1--21頁.

2017-02-24 Fri

■ #2860. 文字の形の相称性の有無 [grammatology][alphabet][kanji][hiragana][katakana][writing][linguistic_relativism]

文字論では,文字の機能といった抽象的な議論が多くなされるが,文字の形という具体的な議論,すなわち字形の議論は二の次となりがちだ.各文字の字形の発達にはそれ自体の歴史があり,それをたどるのは確かに興味深いが,単発的な話題になりやすい.しかし,このような卑近なところにこそ面白い話題がある.なぜローマン・アルファベットの字形はおよそ左右相称的であるのに対して,漢字や仮名の字形は非相称であるのか.アルファベットの字形には幾何学的な端正さがあるが,漢字やそこから派生した仮名の字形にはあえて幾何学的な端正さから逸脱するようなところがある.これは,なぜなのか.

もちろん世界の文字種には様々なものがあり,アルファベットと日本語の文字のみを取り出して比較するだけでは視野の狭さは免れないだろう.また,字体の問題は,書写材料や書写道具の歴史とも深く関係すると思われ,その方面からの議論も必要だろう(「#2456. 書写材料と書写道具 (1)」 ([2016-01-17-1]),「#2457. 書写材料と書写道具 (2)」 ([2016-01-18-1]) を参照).しかし,あえて対象を絞ってアルファベットと日本語の文字の対比ということで考えることが許されるならば,以下に示す牧野の「言語と空間」と題する日米比較文化論も興味深く読める (p. 10) .

人工的な空間構成においてアメリカ人は日本人よりも整合性と均衡を考え,多くの場合,相称的空間構成を創る.庭園などはよくひかれる例である.言うまでもなく,日本の庭園は自然の表層の美の人工的再現である.深層の自然は整合的であろうが,表層の自然にはさまざまなデフォルメがあって,およそ均斉のない代物なのである.言語の表記法にも,この基本的な空間構成の原理が出ている.アルファベットはその約半数が,A,H,M,O,T,U,V,W,X,Y のように左右相称である.日本の仮名文字は漢字の模写が出発点で,元が原則として非相称であるから出て来た仮名も一つとして左右相称な文字はない.この点お隣の韓国語の表記法はかなり相称性が強く出ていて興味深い.

ここに述べられているように,字形と空間の認識方法の間に,ひいては言語と空間との間に「ほとんど密謀的とも言える平行関係」(牧野,p. 11)があるとするならば,これは言語相対論を支持する1つの材料となるだろう.

・ 牧野 成一 「言語と空間」 『『言語』セレクション』第2巻,月刊『言語』編集部(編),大修館書店,2012年.2--11頁.(1980年9月号より再録.)

2016-12-16 Fri

■ #2790. Engl&, 7honge と訓仮名 [kanji][hiragana][japanese][writing][grammatology][grapheme][abbreviation]

昨日の記事「#2789. 現代英語の Engl&,中英語の 7honge」 ([2016-12-15-1]) で,本来の表語文字 <&> や <⁊ > が純粋に表音文字として用いられている例を見た.文字遊びとして「おもしろい」と思うかもしれないし,「中英語にもあったなんて」と驚くかもしれないが,ほとんど同じ原理の文字使用が,かつての日本語にもあった.万葉仮名の「借訓」の用法である.むしろ,大陸からもたらされた漢字という文字体系と必死に格闘せざるを得なかった上代の日本人にとっては,このような文字の使い方は,文字遊びであるという以上に,まさに真剣勝負だったのかもしれない.

ここで,上代日本人が,漢字という文字体系をいかにして日本語の書記に適用したかという観点から,漢字の用い方を整理しよう.以下,佐藤 (49--51) より,詳細な分類を再現する.

[茵?????????]

(1) 正音(漢語をそのまま用い,字訓で読まれる)

布施(ふせ),餓鬼(がき),双六(すごろく),塔(たふ)

(2) 正訓(日本語の意味が漢字の字義と一致,あるいは共通する度合が高い場合の,日本語の訓を表す)

一字訓:心(こころ),情(こころ),思(おもふ),念(おもふ),音(こゑ・おと)

熟字訓:光儀(すがた),茅子(はぎ),織女(たなばた)

(3) 義訓(語の意味を間接的に喚起する分析的・解説的な表記)

金風(あきかぜ),暖(はる),寒(ふゆ),乞(こそ),不安(くるし)

[表音本意] 真仮名・万葉仮名と称する

(1) 音仮名(借音仮名・借音字とも呼ばれる)

・ 一音節を表示する音仮名

1. 全音仮名(無韻尾字)

阿(あ),伊(い),宇(う),麻(ま),左(さ),知(ち),之(し)

2. 略音仮名(有韻尾字,韻尾を捨てる)

安(あ),散(さ),芳(は),欲(よ),吉(き),万(ま),八(は)

3. 連合仮名(有韻尾字,韻尾を後続音に解消する)

印南(いなみ),吉師(きし),奈伎和多里南牟(なきわたりなむ)

・ 二音節を表示する音仮名(有韻尾字,韻尾に母音を加える.二合仮名とも呼ばれる)

君(くに),粉(ふに),険(けむ),兼(けむ),濫(らむ),越(をち),宿祢(すくね)

(2) 訓仮名(借訓仮名・借訓字とも呼ばれる)

・ 一音節を表示

押奈戸手(おしなべて),田八酢四(たやすし),名津蚊為(なつかし),湯目(ゆめ)(副詞),家呼家名雄母(いへをもなをも)

・ 多音節(一字二音節以上)表示

言借(いふかし)(不審),雲谷裳(くもだにも),夏樫(なつかし),名束敷(なつかしき),奈都炊(なつかしき),慍下(いかりおろし)(碇)

・ 熟合仮名(二字一音節,二字二音節など.熟字訓を利用)

五十日太(いかだ),嗚呼児乃浦(あごのうら),二十物(はたもの)(織物),見左右(みるまでに)

(3) 戯書

1. 字謎

色二山上復有有山者(いろにいでば)

2. 擬声語表記から

神楽声浪(ささなみ),馬声蜂音石花蜘虫厨荒鹿(いぶせくもあるか),追馬喚犬所見喚鶏(そまみえつつ)

3. 九九と関連して

十六自物(ししじもの),八十一隣之宮(くくりのみや),不知二五寸許瀬(いきとをきこせ)(助詞),生友奈重二(いけりともなし)

4. 義訓・熟字訓・熟合仮名の技巧から

恋渡味試(こひわたりなむ)(←舐(助動詞)),事毛告火(こともつげなむ)(←南(助詞)),暮三伏一向夜(ゆふづくよ)(古代朝鮮の木四戯の目),所聞多祢(←喧)

漢字は,表意本意の使い方と表音本意の使い方に大きく2分される.表意本意の用法は,いわばオリジナルの中国風の漢字の用法だが,表音本意の用法,すなわち万葉仮名こそが,日本における新機軸だった.万葉仮名は,見た目は漢字だが,機能としては平仮名・片仮名に類する表音文字として用いられているものである.万葉仮名の表音的用法も細かく下位区分されるが,上の (2) に挙げられている「訓仮名」の原理こそが,英語の <Engl&>, <⁊honge> に見られる原理である.

訓仮名は,ある漢字の和訓が確定し,他の訓で読まれる可能性が少なくなってから生じる用法であるから,常に後に発生するものである.同じように,<&> や <⁊ > も各々 and という「訓読み」が確定していたからこそ,後に表音的にも用いられるようになったものである.<Engl&>, <⁊honge> における <&>, <⁊ > の使い方は,感覚的には,万葉仮名でいえば「夏樫」(なつかし),「偲食」(しのはむ)のタイプの「多音節表示の訓仮名」に近いのではないか.本来的に表意的な文字の意味を取って読み下し,その読み下した音列を,今度はその意味から切り離して,その音を部分的にもつ単語を純粋に表音的に表記するために用いる,という用法だ.言葉で説明するとややこしいが,つまるところ <Engl&> で England と読ませ,<夏樫> で「なつかし」と読ませる原理のことである.

万葉仮名については,「#2386. 日本語の文字史(古代編)」 ([2015-11-08-1]),「#2390. 文字体系の起源と発達 (2)」 ([2015-11-12-1]) を参照.

・ 佐藤 武義 編著 『概説 日本語の歴史』 朝倉書店,1995年.

2016-10-23 Sun

■ #2736. 点字の普及の歴史 [writing][braille][sign_language][hiragana][direction_of_writing][medium][history][japanese][distinctiones]

「#2717. 暗号から始まった点字」 ([2016-10-04-1]) の記事で見たように,ブライユ点字は,シャルル・バルビエの考案した「夜間文字」の応用である12点点字を,ブライユが6点点字に改良したことに端を発する.19世紀始めには,目の不自由な人々にとっての読み書きは,紙に文字を浮き出させた「凸文字」によるものだった.しかし,指で触って理解するには難しく,広く習得されることはなかった.そのような時代に,ブライユが読みやすく理解しやすい点字を考案したことは,画期的な出来事だった.音楽の得意だったブライユは,さらに点字音符表を作成し,点字による楽譜表記をも可能にした.

その後,19世紀後半から20世紀にかけて,ブライユ点字は諸言語に応用され,世界に広がっていく.1854年にフランス政府から公式に認められた後,イギリスでは英国王立盲人協会を設立したトーマス・アーミテージがブライユ点字を採用し,改良しつつ広めた.アメリカでは,ニューヨーク盲学校のウィリアム・ウエイトらがやはりブライユ点字に基づく点字を採用した.1915年に標準米国点字が合意されると,1932年には英米の合議により英語共通の点字も定まった(この点では,アメリカとイギリスで異なる体系を用いている手話の置かれている状況とは一線を画する;see 「#1662. 手話は言語である (1)」 ([2013-11-14-1])).

我が国でも,1887年に東京の盲学校に勤めていた小西信八がブライユ点字を持ち込み,日本語への応用の道を探った.そして,1890年(明治23年)11月1日に石川倉次(=日本点字の父)の案が採用されるに至った.この日は,日本点字制定記念日とされている.

点字を書くための道具に,板,定規,点筆がセットになった「点字盤」がある.板の上に紙をのせた状態で,穴の空いた定規を用いて点筆で右から左へを点を打っていくものである.通常の文字と異なり,点字は紙の裏側から打っていく必要があり,したがって,発信者の書きと受信者の読みの方向が逆となる.これは点字の読み書きに関する顕著な特徴といってよいだろう.また,日本語点字はかな書きで書かれるため,分かち書きをする必要がある点でも,通常の日本語書記と異なる (see 「#1112. 分かち書き (1)」 ([2012-05-13-1])) .現代では,伝統的な点字盤のほか,点字タイプライターやコンピュータにより,簡便に点字を書くことができるようになっている.

日本でも身近なところで点字に出会う機会は増えてきている.電化製品,缶飲料,食品の瓶や容器など,多くの場所で点字が見られるようになった.

・ 高橋 昌巳 『調べる学習百科 ルイ・ブライユと点字をつくった人びと』 岩崎書店,2016年.

2015-12-17 Thu

■ #2425. 書き言葉における母音長短の区別の手段あれこれ [writing][digraph][grapheme][orthography][phoneme][ipa][katakana][hiragana][diacritical_mark][punctuation][final_e]

昨日の記事「#2424. digraph の問題 (2)」 ([2015-12-16-1]) では,二重字 (digraph) あるいは複合文字素 (compound grapheme) としての <th> を題材として取り上げ,第2文字素 <h> が発音区別符(号) (diacritical mark; cf. 「#870. diacritical mark」 ([2011-09-14-1]) として用いられているという見方を紹介した.また,それと対比的に,日本語の濁点やフランス語のアクサンを取り上げた.その上で,濁点やアクサンがあくまで見栄えも補助的であるのに対して,英語の <h> はそれ自体で単独文字素としても用いられるという差異を指摘した.もちろん,いずれかの方法を称揚しているわけでも非難しているわけでもない.書記言語によって,似たような発音区別機能を果たすべく,異なる手段が用意されているものだということを主張したかっただけである.

この点について例を挙げながら改めて考えてみたい.短母音 /e/ と長母音 /eː/ を区別したい場合に,書記上どのような方法があるかを例に取ろう.まず,そもそも書記上の区別をしないという選択肢があり得る.ラテン語で短母音をもつ edo (I eat) と長母音をもつ edo (I give out) がその例である.初級ラテン語などでは,初学者に判りやすいように前者を edō,後者を ēdō と表記することはあるが,現実の古典ラテン語テキストにおいてはそのような長音記号 (macron) は現われない.母音の長短,そしていずれの単語であるかは,文脈で判断させるのがラテン語流だった.同様に,日本語の「衛門」(えもん)と「衛兵」(えいへい)における「衛」においても,問題の母音の長短は明示的に示されていない.

次に,発音区別符号や補助記号を用いて,長音であることを示すという方法がある.上述のラテン語初学者用の長音記号がまさにその例だし,中英語などでも母音の上にアクサンを付すことで,長音を示すという慣習が一部行われていた.また,初期近代英語期の Richard Hodges による教育的綴字にもウムラウト記号が導入されていた (see 「#2002. Richard Hodges の綴字改革ならぬ綴字教育」 ([2014-10-20-1])) .これらと似たような例として,片仮名における「エ」に対する「エー」に見られる長音符(音引き)も挙げられる.しかし,「ー」は「エ」と同様にしっかり1文字分のスペースを取るという点で,少なくとも見栄えはラテン語長音記号やアクサンほど補助的ではない.この点では,IPA (International Phonetic Alphabet; 国際音標文字)の長音記号 /ː/ も「ー」に似ているといえる.ここで挙げた各種の符号は,それ単独では意味をなさず,必ず機能的にメインの文字に従属するかたちで用いられていることに注意したい.

続いて,平仮名の「ええ」のように,同じ文字を繰り返すという方法がある.英語でも中英語では met /met/ に対して meet /meːt/ などと文字を繰り返すことは普通に見られた.

また,「#2423. digraph の問題 (1)」 ([2015-12-15-1]) でも取り上げたような,不連続複合文字素 (discontinuous compound grapheme) の使用がある.中英語から初期近代英語にかけて行われたが,red /red/ と rede /reːd/ のような書記上の対立である.rede の2つ目の <e> が1つ目の <e> の長さを遠隔操作にて決定している.

最後に,ギリシア語ではまったく異なる文字を用い,短母音を ε で,長母音を η で表わす.

このように,書記言語によって手段こそ異なれ,ほぼ同じ機能が何らかの方法で実装されている(あるいは,いない)のである.

2015-12-01 Tue

■ #2409. 漢字平仮名交じり文の自由さと複雑さ [grammatology][writing][orthography][japanese][kanji][hiragana][alphabet]

「#2392. 厳しい正書法の英語と緩い正書法の日本語」 ([2015-11-14-1]) で話題にしたように,現代日本語の通常の表記法である漢字平仮名交じり文は,古今東西でまれにみる自由さを持ち合わせている.エジプト学者の加藤 (218) は,これに類する例は,エジプト聖刻文字くらいしかないのではないかと述べている.

日本語の文章を書くとき,漢字とカナとを適度に配合できる「自由さ」は,古代エジプト語において表意文字,表音文字,決定詞を配合したような場合を除けば,現在では他の国にほとんど例のない「自由さ」であろう.しかし,この自由さのために,私たちは,日本文を書く場合にも読む場合にも,無意識のうちに,無駄なエネルギーを費やしているのかもしれないし,またこの自由さが,知らず知らずのうちに「正確な文章」よりも「ムードによる文章」をつづらえる傾向を私たちのあいだにうえつけているかもしれない.ともかく,この種の自由さ,便利さは,児童や外国人が日本の文字を習得する場合に,かえって一つの障害となっているのではなかろうか.

なるほど,漢字平仮名交じり文は積極的にとらえれば自由で便利となるが,消極的にとらえれば不正確で主観的ということになる.

また,漢字平仮名交じり文は,日本語母語話者にとっても非母語話者にとっても,学習するうえで難解であることは間違いない.すでにこの慣習に慣れてしまっている者にとっては,その難解さを感じにくいのだが,表語文字体系である漢字と表音文字体系である平仮名を混在させているというのは,理屈の上でたいへん込み入っているということは了解できるだろう.しかも,表語文字体系である漢字のなかでも字音と字訓が区別されており,複雑さが倍増するということも,理屈の上で想像されるだろう.この辺りの事情について,日本語の文字体系の発達史と関連づけながら,藤枝 (217--18) が以下のように鋭く洞察している.

もともと漢字は表音文字であると同時に表意文字であるが,仮名は漢字の表意の方をすてて表音だけを採った.そうなると文章がやたらに長くなるので,日本語の文章の間に漢字をそのまま挟むという芸当をやるようになった.芸当と呼ぶのは,そこで漢字は時に本来の音が無視せられて,日本訓みせられるからである.つまり,表音をすてて表意だけを採る.また,本来の音と意味とをそのままに漢語も挟みこむ.全く融通無碍の芸当という外はない.その結果として,われわれが受けてきた学校教育では,極めて多くの時間,というより年月が,この芸当の習得に充てられることになった.

ここでは,中国語の表語文字体系である漢字が日本において字音,字訓,仮名の3種類へと分化し,その3種がすべて用いられている事実が,驚きとともに述べられている.日本で発達した文字体系とその使用法について,藤枝の説明をもう少し補足しよう.中国語の漢字に形・音・義の3つの属性が備わっていることを前提とすると,日本語表記のために発達した字音,字訓,仮名の3種は,件の漢字の属性を次のように保持したり変化させたりした.

| 形 | 音 | 義 | |

|---|---|---|---|

| 絖???? | 篆???? | 篆???? | 篆???? |

| 字訓 | 保持 | 日本語化 | 保持 |

| 仮名 | 超草書体化 | 保持/日本語化 | 捨象 |

この3種の異なる文字使用について,いずれも字体の起源は漢字にあるという点が重要である.

さて,この複雑さを英語とローマン・アルファベットを用いた比喩で再現してみたい.古代日本人の接触したのが,中国語と漢字ではなく,英語とローマン・アルファベットであったと想像してみよう.彼らは,相手が英語で "he went to church yesterday." と話して書くのを,聞いて読んだ.英語を通じて初めてアルファベットに接した日本人は,数世紀の間,この言語と文字体系を学び,この文字体系によって自分たちの母語である日本語を表記する方法を探った.そして,試行錯誤の末についにそれを手に入れた.

hewayesterdayCHURCHnigotta.

すべてはアルファベットと,その変異であるイタリック体と大文字で書かれている.通常字体の部分は字訓で,大文字体の部分は字音で,イタリック体の部分は日本語音として読むというのがルールである.したがって,この文は /karewakinoːʧaːʧiniitta/ (彼は昨日チャーチに行った)と音読できる.

漢字平仮名交じり文を日常的に読んでいる者は,このようなことを当たり前に実践しているのである.(もっとも,表語文字である漢字を表音文字であるアルファベットに喩えているので,完全な比喩にはならない.あしからず.)

・ 加藤 一郎 『象形文字入門』 講談社〈講談社学術文庫〉,2012年.

・ 藤枝 晃 『文字の文化史』 岩波書店,1971年.1991年.

2015-11-30 Mon

■ #2408. エジプト聖刻文字にみられる字形の変異と字体の不変化 [hieroglyph][grammatology][grapheme][alphabet][kanji][hiragana][katakana][speed_of_change][religion]

英語や日本語の字体や字形について,共時的な変異と通時的な変化に関心をもっている.ここでいう字体とは emic な単位,字形とは etic な単位を指し,それぞれ音韻論でいう音素 (phoneme) と異音 (allophone) に相当するものである.「#2401. 音素と文字素」 ([2015-11-23-1]) の用語を用いれば,文字素 (grapheme) と異文字体 (allograph) といってもよい.

歴史的にみて,ローマン・アルファベット,漢字,仮名などの文字体系における字形や字体の変異や変化は少なくなかった.文字単位の出入りは激しくみられたし,新たな書体や書風の分化や発達もしばしば生じてきた,ところが,加藤一郎(著)『象形文字入門』を読んでいて,エジプト聖刻文字 (hieroglyph) の変異と変化の様式(変化についてはその欠如の様式というべきか)に驚いた.

まず,字形の変異の様式について.ローマン・アルファベットや日本の文字においては,通常,字形の変異は,筆記具の種類,行草体の別,個人の筆記の癖などに依存する変異であり,ある程度幾何学的に記述されうるだろう.しかし,エジプト聖刻文字では,幾何学的というよりは美術的に記述されるもののようである.加藤 (142) によると,

このヒエログリフは諸民族の象形文字のなかでももっとも絵に近いもので,どの程度くわしく実物を写すべきであるかという規準がない.誰にでも読めるように,人物,鳥,獣を写す一定の方式があり,その輪郭はきまっていた.しかしこの輪郭のなかで,思いきりこまかに実物を写すことも,また簡単に仕上げることも自由であった.そこで美術家たちは,ちょうど南画の賛のように,同じ画面の浮彫りや絵に似つかわしい文字の製作をすることになった.

これは,字形の輪郭は一定だが,その中に描く要素の精緻さで字形を変異させているというに等しい.絵画的な要素を多分に含む象形文字ならではの,特異な字形の変異のさせ方である.

次に字体の不変化について.エジプト聖刻文字は,そこから実用的な行草書体の神官文字(ヒエラティック,hieratic)や民用文字(デモティック,demotic) という新たな文字体系を派生させたことは事実であるが,それ自身は独自の文字体系として3000年以上もの長きにわたって,基本的な字体を変化させることなく存続し続けた.これは,気の遠くなるような,驚くべき保守性である.同様の長い歴史を誇る漢字を比較してみれば,漢字という文字体系は3500年以上のあいだアイデンティティを連綿と継いできたものの,各字体については原初の甲骨文字や金石文から,篆書,隷書,楷書に至るまで相当な変化を遂げてきた.だが,エジプト聖刻文字ではそのような変化がなかったというのである.この点について,加藤 (52--53) は次のように述べている.

なぜこの型がくずれなかったのであろうか.もともと美術は神である王に奉仕するものであったので,一度型がきまると,後代の美術家は神を冒瀆することを恐れて変更しようとしなかったのか,それとも神である王自身が変更を許さなかったのであろうか.

宗教的権威(及び古代においてそれと分かち難い世俗的権威)が付されたがゆえに,字体の変化を許されなかったということは確かにあるだろう.まさに「聖なる象形文字」である.

中国でも秦の始皇帝の制定した篆書は,神の字体,王の字体として長らく威信を誇り,官職の印を経て現代の印鑑にまで,ある種の権威を保ち続けている.エジプト聖刻文字と篆書には,彫る文字だったという共通点も指摘されよう.アルファベットや仮名には,そこまで権威が付される機会がなかったために,字体も自由闊達に変化してきたのではないか.

関連して,「#753. なぜ宗教の言語は古めかしいか」 ([2011-05-20-1]) も参照.

・ 加藤 一郎 『象形文字入門』 講談社〈講談社学術文庫〉,2012年.

2015-11-14 Sat

■ #2392. 厳しい正書法の英語と緩い正書法の日本語 [grammatology][writing][orthography][kanji][hiragana][katakana][romaji][japanese][spelling][standardisation]

昨日の記事「#2391. 表記行動」 ([2015-11-13-1]) で,厳しい正書法をもつ現代英語と,正書法の緩い現代日本語の対比に触れた.正書法 (orthography) とは,基本的には語の書き表し方の規則である.英語であれば語の綴り方のことになり,日本語であれば使用漢字の制限,漢字と送り仮名,仮名遣い,同訓異字,外来語表記などの問題が関係する.日本語の正書法について内閣の告示や訓令によって「目安」や「よりどころ」はあるとはいえ,強制力はなく,そこから逸脱したものが即「間違い」になるわけでもないという点では,やはり現代英語の正書法とは異なり,緩いものと見なさざるを得ない(日本語のこの問題に関しては,今野(著)『正書法のない日本語』を参照).

そもそも日本語は漢字,平仮名,片仮名,ローマ字という4つの文字体系で書き表すことができる.英語ではある動物の名前を書き表すのに,書体,字形,大文字・小文字などの区別を無視すれば,<cat> と綴る以外に選択肢はない.しかし,日本語では <猫> のほか,<ねこ> や <ネコ>,また場合によっては <neko> ですら許容され,いずれも間違いとはいえない.日本語の表記においては,書き手の置かれている文脈・場面・状況や書き手の気分により,表記に判断や選択の余地がある.それでも古い日本語に比べれば,現代日本語にはある程度の「目安」や「よりどころ」があるのも事実であり,正書法がまったくないと言うこともできない.

世界の主要な言語に関していえば,書記の近現代史は,程度の差はあれ標準化と規範化の歴史といえる.政府機関やアカデミーが関与して正書法を制定するフランスのような国もあれば,数世紀をかけて下からのたたき上げで正書法を確立したイギリスのような国もある.日本では,明治時代以降,政府が介入して指針を示してきた.多くの言語はその過程でおよそ「厳しい」正書法を確立してきたが,日本語の正書法は,珍しいことにあくまで「緩い」状態にとどまっている.

このように国ごと,言語ごとに正書法確立の歴史は異なっているが,この違いが何に由来するのかを問うことは無意味だろうか.社会,文化,政治,歴史といった社会的要因はもちろん関与するだろうが,そのほかに部分的にであれ,書き表す対象の言語体系や採用されている書記体系の性質そのものに由来する諸要因の関与を想定することはできないだろうか.これは,各言語の表記体系の規範化についての話題だが,その前に各時代における当該の表記体系の記述的な研究がなされなければならないだろう.

・ 今野 真二 『正書法のない日本語』 岩波書店,2013年.

2015-11-09 Mon

■ #2387. 日本語の文字史(近代編) [kanji][hiragana][katakana][romaji][japanese][writing][grammatology][orthography]

昨日の記事に引き続き,佐藤編著の第4章「近代の文字」 (pp. 63--83) に依拠して近代編をまとめる.

古代,漢字の担い手は一部の教養層に限られていたが,近代になるにつれ,富裕な町人層へ,そして教育を通じて一般に国民へと開かれていった.とはいえ,漢字という難解な文字体系が社会へ広く浸透するには困難を伴ったはずであり,仮名の読み書きに比べて浸透が相対的に遅れたことは確かだろう.漢字の拡がりには,活字による出版という新メディアの登場が一役買ったことは間違いない.室町末期から「古活字版」が盛んに行なわれ,その後,振り仮名も付した「製版」を通じて,人々が漢字を含む文字に触れる機会は増した.なお,実用的な漢字の書体は草書や行書であり,規範的な表記から逸脱した当て字も通行したことを付け加えておこう.

明治時代になると,漢字の使用制限の機運が高まった.前島密は慶応2年 (1867) に「漢字御廃止之議」を建白し,もっぱら仮名書きを提唱した.福沢諭吉は,明治6年 (1873) に,漢字全廃には同意できないが,2, 3千字程度に抑えるべきだと主張した.そのような状況下で文部省は明治33年 (1900) に教育用漢字1200字を定め,その後も戦前・戦中を通じていくつかの漢字制限案を出した.戦後,昭和21年 (1946) には1850字からなる「当用漢字表」が公布された.これは規範としての性格が強いものだった.昭和56年 (1981) には,その改訂版として1945字からなる「常用漢字表」が公布され,こちらは規範性は低くなり「目安」にとどまることになった.

一方,仮名については,近代は字種が統一されていく時代といってよい.近代初期には,普通の文章は漢字平仮名交じり文で書かれており,片仮名は注釈などに限定されていた.片仮名の字体は,古代より比較的よく統一しており,中世でもヴァリエーションはあまりなく,明治33年 (1900) に「小学校令施行規則」で現行の字体に定められた.対照的に,平仮名には近代まで多くの字体,いわゆる変体仮名が認められた.変体仮名にも位置による使い分けなどある種の傾向は見られたが,統一性がみられないまま現代を迎えることになった.

仮名遣いについては,上代より定家仮名遣いが影響力を保ったが,近世になると契沖が元禄8年 (1695) に『万葉集』の注釈に従事しながら定家仮名遣いの不備に気づき,『和字正濫鈔』を著わして,上代文献に基づく仮名遣いへの回帰を主張した.「を」と「お」の分布や「四つがな」(じずぢづ)の問題にも言い及び,後に本居宣長,楫取魚彦などに支持されていくことになる.契沖仮名遣いは,明治時代に入ってからも国学者により採用され,文部省編纂の『小学教科書』(明治6年 (1873))にも採用された.大槻文彦の『言海』(明治24年 (1891))でも受け入れられ,その後,昭和21年 (1946) に「現代かなづかい」が公布されるまで続いた.

もう1つの日本語を書き記す文字体系であるローマ字については,「#1879. 日本語におけるローマ字の歴史」 ([2014-06-19-1]) を参照されたい.

最後に,補助符号の歴史に簡単に触れておこう.濁点(濁音符)は古代の漢字訓読に母型が見られるが,陀羅尼を正確に発音させるために漢字,そして片仮名に付された符号から発達したものといわれる.しかし,濁点の付与は,中世まではキリシタン資料を除けば一貫していなかった.江戸時代前期の上方資料では,濁点の形式も定まり,よく付されるようにはなっているが,いまだ義務的ではない.明治時代以降も『大日本帝国憲法』などの漢字片仮名交りの公用文には濁点は付されていないし,文脈で判断される場合にもしばしば省略された.なお,半濁点(半濁音符)は,ずっと発生が遅れ,現われたのは近代である.キリシタン資料を除けばやはり使用は体系的でなく,江戸時代中期以降になって蘭学者の書記において頻度を増してきた.

句読点の起源は古代に求められる.漢文訓読において,読み手が文章を統語的に区切るのに書き込んだのがその起こりである.室町時代には,読み手の便宜を図って,句読点は活字に組まれるようになった.しかし,句点と読点の使い分けの区別を含め,現行の句読法が確立していったのは,明治40年 (1907) 以降である.これには,西洋の句読法 (punctuation) の影響が関与している.その他,長音記号「ー」や促音符号「っ」の使用も明治時代に定まったものである.「踊り字」と称される種々の繰返し符号(漢字繰返し符号「々」,仮名繰返し符号「ゝ」「ゞ」など)は,古代に発達し,近代にも普通に用いられたが,「現代かなづかい」の告示以降は,ほとんど用いられなくなった.

近代の日本語文字史は,文字が社会に広く浸透し,文字使用への意識の高まりとともに,標準的な書記が模索がされるようになってきた歴史ということができる.

・ 佐藤 武義 編著 『概説 日本語の歴史』 朝倉書店,1995年.

2015-11-08 Sun

■ #2386. 日本語の文字史(古代編) [kanji][hiragana][katakana][japanese][writing][grammatology][orthography]

佐藤編著の第3章「古代の文字」 (pp. 42--62) に基づき,日本語の文字史(古代編)を略述する.

日本語の文字史は,漢字の伝来として始まる.有名な「漢委奴国王」の金印から推測されるように,弥生時代にはすでに漢字は物品とともに日本に持ち込まれていたようだ.2--3世紀からも,漢字を帯びた太刀や鏡の遺品が出土している.しかし,数世紀の間,日本人はそれを文様としてしかとらえず,文字として理解することはなかった.

漢字が,それを使いこなす人々とともに日本にもたらされるようになったのは,所伝によると,阿直岐や王仁が百済から渡来した4世紀後半のことであると考えられる.和歌山県橋本市の隅田八幡神社に伝わる人物画像鏡の銘文,熊本県玉名郡の江田船山古墳出土鉄剣の銘文,埼玉県行田市の稲荷山古墳出土鉄剣の金象嵌銘文などは最初期の漢字使用例であり,渡来系の史官による正格の漢文だが,仮借による日本語固有名詞の表記が見られる.6世紀までの金石文は帰化人の手になるものが多いが,それ以降は仏教伝来や儒教経典の貢納を通じて,日本人による本格的な漢字学習が始まったものと思われる.なお,漢字伝来以前にも日本固有の文字として「神代文字」があったとする説もあるが,今では事実ではないと信じられている.

日本語とは系統も類型も異なる中国語を表わす漢字を,日本語を表わすのに応用しようとした古代日本人は,その後,しばらくの間,試行錯誤を繰り返した.そのような試行錯誤の成果の1つが,(和)訓の成立である.これにより,漢字と対応する和単語との関係が安定するようになった.また,正格漢文ではなく,日本語の統語や形態に従ったいわゆる変体漢文が,7世紀後半の法隆寺金堂薬師如来像銘などに現われるようになったのも,そのような試行錯誤の成果の1例である.8世紀に入ると太安万侶が『古事記』の序文で,日本語を漢字で表記することの困難について歴史上初めて自覚的に言及した.『古事記』では,正訓字と音仮名が両用されており,読み分けの工夫も図られている.このように漢字の日本語への手なずけが進む一方で,律令制度のもとで正格漢文の役割は衰えず,全体として漢字が社会に浸透していった.

8世紀の『万葉集』では,漢字の日本語への適用がさらに成熟していた跡がうかがえる.変体漢文で音訓交用で表記された歌では,助詞・助動詞が記されておらず,これは略体表記とも称されるが,読みにくかったことから誤読を避けるための種々の工夫が凝らされるようになる.捨て仮名的な文字を書き添えて読みを補助的に示したり,視覚にのみ訴える効果をもった不読文字を添えるなどして,漢字の表現力をますます利用する段階へと進んだ.

万葉集の文字使用に代表される万葉仮名の発達は,正音,正訓,義訓,音仮名,訓仮名,戯書などを駆使して,真仮名のみで日本語を自在に表記できるようになった点で,日本語文字史上,画期的な事件だった.いまだ音節と真仮名の対応は1対多ではあったが,決してランダムではなく上代特殊仮名遣いと称される規則に基づいて選択・使用されていた.万葉仮名は,その表音(節)的な側面が注目されることが多いものの,実は固定的な語表記もみられるなど,表語的なまとまりの発展においても重要な文字体系である.

漢字の日本語への手なずけは,さらに国字や国訓の発達という形を取って進み,ついに真仮名(男手)から,その草書体に基づく草仮名を経て,仮名の誕生をもたらした.純粋に日本語の音節の各々を表わすことを目的とする文字(=仮名)が生まれたのである.平仮名文(実際には平仮名と少数の漢字の交用文)は和歌を書き記すのに発達したが,平仮名ばかりでは読みにくいこともあり,統語的な区切りの位置を効果的に示す手段として,連綿,墨継ぎ,特定の漢字,異種の仮名が使い分けられるなどした.

さて,ここで片仮名の発達に移ろう.片仮名の起源は,漢文訓読のための心覚えとして,字画の少ない真仮名により,訓などを行間に書き込んだことにある.字画の省略などにより不完全な漢字とみなされたところから,「片」仮名の名称が起こったのだろう.片仮名はすでに10世紀半ばには漢字と明確に異なるものとして体系が整えられた.平仮名が美的価値を伴っていたのに対し,片仮名は臨時的,符合的,補助的,表音的,実用的な文字体系という役割を与えられ,その特徴は現在まで色濃く残っている.片仮名文(実際には多くの漢字との交用がほどんど)においては,片仮名は送り仮名,活用語尾,助詞・助動詞の表記に用いられた.片仮名のこうした用法は,古くから宣命や祝詞に用いられた宣命体において,助詞・助動詞や語尾を音仮名で小書きした慣習と関係する可能性があり,文字史的には興味深い.

次に,仮名遣いの話題に移ろう.仮名と音節との関係は,主として音韻変化により時間とともにずれてくることは不可避である.文字と音の関係が1対多,あるいは多対1になると,毎回の使用に際して選択の余地が生じる.この選択を秩序づけるための規則が,仮名遣いである.仮名遣いには,自然発達といえるものから,人によって規範的に制定されるものまで種々のものがあるが,日本語史上,影響力をもったものは定家仮名遣い,契沖仮名遣い(及びそれに基づく歴史的仮名遣い),現代仮名遣いの3種である.定家仮名遣いは,藤原定家 (1162--1241) が古典の本文整定のために,そして仮名の効果的な運用のために定めたものであり,「を」と「お」の区別などを説いた.その後,この仮名遣いは,行阿(源知行)による整理を経て,近世に至るまで絶大な影響力を誇った.

古代の日本語文字史は,漢字を様々な方法で手なずけ,改変し,自由自在な日本語表記を達成する過程だったといえよう.続く近代編は,明日の記事で.

・ 佐藤 武義 編著 『概説 日本語の歴史』 朝倉書店,1995年.

2015-01-30 Fri

■ #2104. 五十音図 [writing][hiragana][japanese][grammatology][phonetics][vowel][consonant][sanskrit]

日本語ひらがなの五十音図といえば,言わずと知れた下表を指す. *

| わ | ら | や | ま | は | な | た | さ | か | あ |

| (ゐ) | り | み | ひ | に | ち | し | き | い | |

| る | ゆ | む | ふ | ぬ | つ | す | く | う | |

| (ゑ) | れ | め | へ | ね | て | せ | け | え | |

| を | ろ | よ | も | ほ | の | と | そ | こ | お |

旧仮名遣いの「ゐ」と「ゑ」を含めても実際には50の異なる音(モーラ)を表してはおらず,表の中に穴もある.だが,5×10の表におよそまとめられるという意味で,五十音図と呼び習わされている.五十音図は,ひらがなの学習に活躍するのみならず,上一段活用や下二段活用など現代日本語や歴史日本語の文法記述にもなくてはならない存在であり,日本語のなかに占める位置は大きい.にもかかわらず,なぜこの並び順なのかが広く問われることはない.

実は,この見慣れた五十音図の背後には,調音音声学の原理が隠されている.この話題について大名 (2--12) が丁寧かつ易しく解きほぐしているので,是非そちらを参照してもらいたいが,原理の概要のみ以下に記そう.

まず母音の5段の並びについて,なぜ「あいうえお」の順なのか.「あ」は広い(低い)母音であり,続く「い」と「う」はそれぞれ狭い(高い)母音,最後に来る「え」と「お」はそれぞれ中間的な開き(高さ)の母音である.広→狭→中の順に配置されており,それぞれの内部では前舌母音→後舌母音という順序となっている.(母音四辺形を簡略化した)母音三角形で考えるならば,「あいう」と3つの頂点を押さえてから,中段の「えお」で締めくくっているとみることができる.「えお」が最後に来ているのは,歴史的には五十音図の基盤をなすと考えられているサンスクリット語の音韻論において,/e/, /o/ はそれぞれ二重母音 /ai/, /au/ に基づいており,いわば二次的な母音であるという考え方に基づいているようだ(高島,p. 44).

次に「あかさたなはまやらわ」の順序について.あ行の母音から始まり,か行からま行まで子音行が続き,や行からわ行までは半母音行となっている.子音行については,調音点が口の奥から口先へと配列されており,その内部では調音様式にしたがって摩擦音,破裂音,鼻音と並ぶ.具体的に見ると,最初のか行(軟口蓋・破裂音)は軟口蓋音で孤立しているが,続くさ行,た行,な行はそれぞれ歯茎音であり,上記の調音様式順に並んでいる.その後,は行(歴史的な /p/ や /ɸ/ を反映)とま行はともに唇音であり,摩擦音(あるいは破裂音),鼻音の順に並んでいる.「やらわ」の3行については,半母音という扱いでいわばオマケである.それでも,調音点は硬口蓋→歯茎→唇と口の奥から先へ整然と並べられている.なお,ら行が半母音とされるのは,母音の r がサンスクリット語に存在することによる(高島,p. 44).

「#1008. 「いろは」と ABC」 ([2012-01-30-1]) の記事で,「阿吽(あうん)」について触れた.「阿」は口を開く音で字音の初め,「吽」は口を閉じる音で字音の終わりを表わし,両方合わせて万物の初めと終わりを示すとされる.これは,五十音図にも反映されている最初に配置される母音 /a/ と最後に配置される子音 /m/ (hum) に由来している.

いろはの歴史は「#1005. 平仮名による最古の「いろは歌」が発見された」 ([2012-01-27-1]) で見たとおり紀元1000年前後に遡るようだが,五十音図についてもおよそ同時期の11世紀初めの醍醐寺蔵『孔雀経音義』にみられる図が,現存する最古のものである.起源説については,上ではサンスクリット語(悉曇,梵字)から出た,あるいはそれに基づいて整理されてきたという説を採ったが,漢字音の反切のために作られたとする説,悉曇のひな形として作られたとする説などがあり,諸説紛々としている.なお,「五十音図」の名称は江戸時代の僧契沖によるものである.

関連して,アルファベットの並びについて,「#1832. ギリシア・アルファベットの文字の名称 (1)」 ([2014-05-03-1]),「#1833. ギリシア・アルファベットの文字の名称 (2)」 ([2014-05-04-1]) を参照.

・ 大名 力 『英語の文字・綴り・発音のしくみ』 研究社,2014年.

・ 高島 淳 「インドの文字と日本」『月刊言語』第34巻第10号,2005年,42--49頁.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow