2025-12-05 Fri

■ #6066.take の多義性 [johnson][oed][loan_word][old_norse][polysemy][collocation][idiom][phrasal_verb][asacul]

動詞 take の多義性 (polysemy) について考えている.語義をどこで区分するのは意味論の古典的な難問とはいえ,どのような切り方をしても,take のような基本語は,多義語と言わざるを得ない.

手元の英和辞書でみてみると,『新英和大辞典』第6版では,他動詞項目だけで38の語義が立てられている.各語義には下位区分もある.分け方次第では,もっと細かくもなれば粗くもなるだろう.英英語辞書での扱いはといえば,OALD8 で42語義ある.歴史的な辞書をを見てみると,Johnson の辞書(1755年)で113語義ほど.OED 第2版で引くと,動詞 take の項は第17巻の pp. 557--72 にわたり,47コラムほどの分量がある.語義数でいえば94を数え,ページをめくっていくだけで壮観である.辞書には,そのほか take を用いた句動詞やイディオムなど,コロケーションの記載も豊富だ.

いちいちの動詞についてきちんと裏取りしたわけではないが,OED でみる限り,take は英語の一般動詞のなかでも群を抜いて記述が多く,その限りにおいて,ひとまず多義的といっておいて間違いない.対応する日本語の「とる」を考えても,これは十分に納得できるだろう.

現行の OED Online の take に比べ,冊子体の OED 第2版の記述がすぐれていると思うのは,同項目の冒頭に近いところで,膨大な多義性を整理し,12の大分類として簡潔に示してくれているところだ.OED Online も,ディスプレイ上で語義をある程度アウトライン化してくれるので,同様の情報は得られるのだが,積極的に取りに行かなければならない.

ここでは利便性を活かして第2版より,take の語義の大分類を示そう.

General arrangement of senses: I. To touch. II. To seize, grip, catch. III. Ordinary current sense, i. with material obj.; ii. with non-material obj. IV. To choose, take for a purpose, into use. V. To derive, obtain from a source. VI. To receive, accept, admit, contain. VII. To apprehend mentally, comprehend. VIII. To undertake, perform, make. IX. To convey, conduct, deliver, apply or betake oneself, go. X. Idiomatic uses with special obj. XI. Intransitive uses with preposition. XII. Adverbial combinations = compound verbs. XIII. Idiomatic phrases, and Phrase-key.

これらの多義をきっちり使いこなすのは非常に難しいことだ.

2025-12-04 Thu

■ #6065. Take an umbrella with you. の with you に見られる空間関係明示機能 [notice][sobokunagimon][collocation][polysemy][semantics][mond][helkatsu][aspect][preposition][reflexive_pronoun][personal_pronoun][aspect]

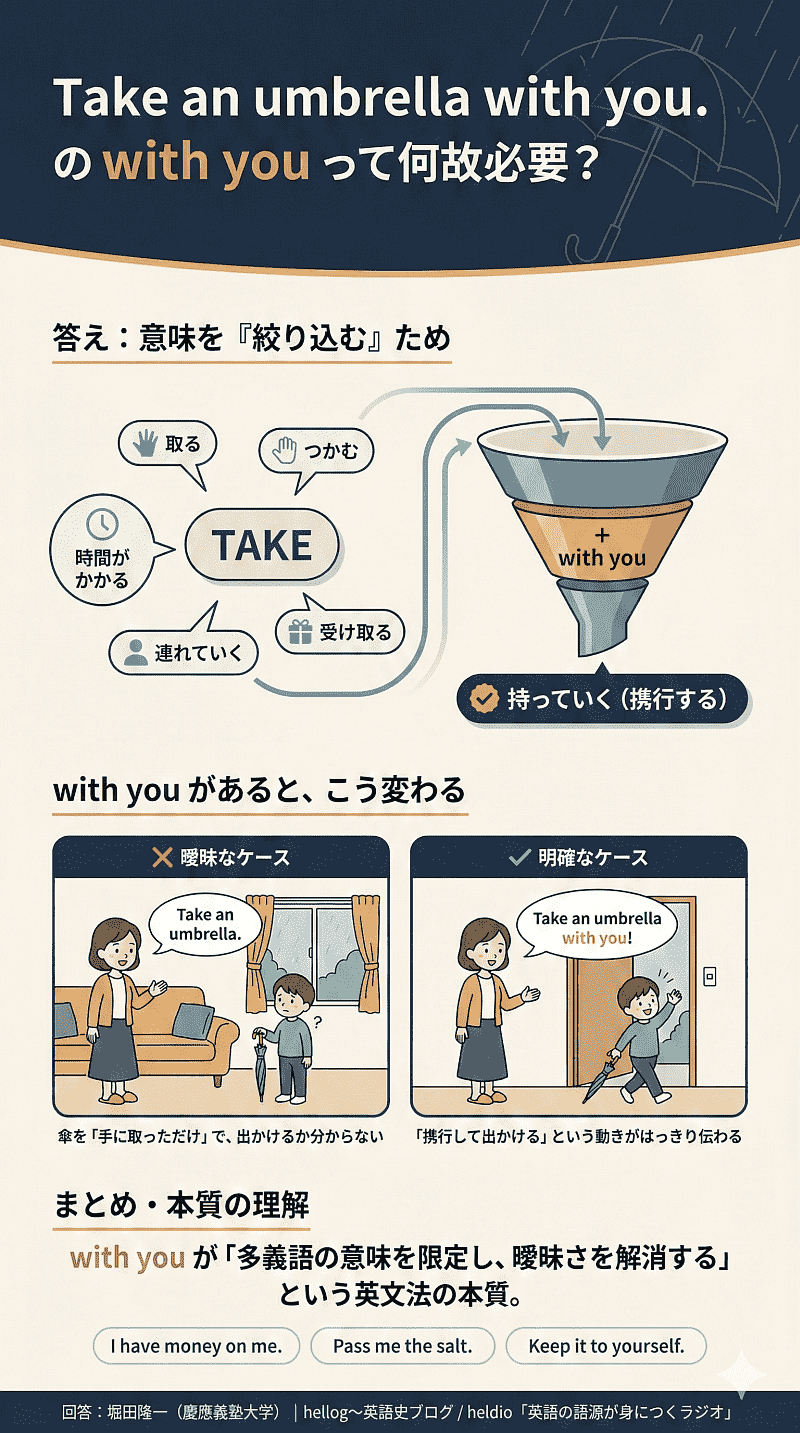

先日の記事「#6062. Take an umbrella with you. の with you はなぜ必要なのか? --- mond の問答が大反響」 ([2025-12-01-1]) と,それに先立つ mond での回答を受けて,この with you の役割について,さらに考察を深めてみる.

先の回答では,前置詞句 with you が,多義語 take の語義を限定する役割を担っていると解説した.この前置詞句の存在により, take が単なる「取る」ではなく「持っていく」を意味することが確定する.もちろん文脈によっても同様の役割は果たされ得るのだが,直接言語的に果たされるのであれば,それはそれで望ましいことだ.フレーズの意味は,構成要素の意味の単純な足し算で決まるというよりも,構成要素相互の共起 (collocation) それ自体によって定まる,と考えられる.これは,構造言語学的にも認知言語学的にも認められてきた捉え方だ.

さて,with you の役割は,上述の意味限定機能に尽きるだろうか.反響コメントを受けて改めて考えてみると,他にもありそうである.1つ考えたのは「空間関係明示機能」とでも名付けるべき機能だ.Take an umbrella with me. の類例,すなわち「前置詞+人称代名詞(再帰的)」を伴う他の文例を考えてみよう.例文は Quirk et al. を参照した過去の hellog 記事「#2322. I have no money with me. の me」 ([2015-09-05-1]) より再掲する.

(1) He looked about him.

(2) She pushed the cart in front of her.

(3) She liked having her grandchildren around her.

(4) They carried some food with them.

(5) Have you any money on you?

(6) We have the whole day before us.

(7) She had her fiancé beside her.

いくつかの例では,動詞の意味を限定する機能が発動されていると解釈できるが,多くの例で際立つのは,主語と目的語の指示対象各々の相対的な空間関係が明示・強調されていることだ.(6) については,その応用で時間関係にも同構文が用いられていると解せる.(1) の場合でいえば,空間関係が above him でも behind him でもなく about him なのだという,対比に近い強調の気味が感じられる.

関連してこの構文に特徴的な点は,前置詞句内の強勢は前置詞そのものに落ち,人称代名詞には落ちないことだ.つまり,表出していない他の前置詞との対比が意識されている,と考えられるのではないか.このことは,"Pat felt a sinking sensation inside (her)." のように人称代名詞が表出すらしないケースがあることからも疑われる.

Take an umbrella with you. の with you の問題に戻ると,先の意味限定機能の解釈によれば,「取る」だけでなく「取って,さらに携帯していく」という語義へ絞り込まれるというのがポイントだった.これは広い意味で動作のアスペクトに関する差異を生み出すとも解釈でき,今回新たに提案した空間関係記述機能とも無関係ではなさそうだ.むしろ,物理的な動作のアスペクトは,空間関係と密接な関係にあるはずだ.その点で,両機能は独立した別々の機能というよりは,連続体と捉える方がよいのかもしれない.

・ Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan Svartvik. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman, 1985.

2025-12-01 Mon

■ #6062. Take an umbrella with you. の with you はなぜ必要なのか? --- mond の問答が大反響 [notice][sobokunagimon][collocation][polysemy][semantics][mond][helkatsu][aspect]

昨日に引き続いての話題.先週の金曜日に,私が知識共有プラットフォーム mond に投稿した回答が,X(旧 Twitter)上で驚くべき反響を呼んでいます.本日付でそのX投稿のインプレッション数が327万,mond 本体での「いいね」も800件に迫る勢いです.「英語に関する素朴な疑問」への関心の高さを改めて実感しています.

話題となっているのは,ある中学生から寄せられた次のような質問でした.

以前,中学生に英語を教えたとき,こーゆう質問されました.「Take an umbrella with you. の with you って何故必要なんですか?」確かに,Take an umbrella. だけでも通じるので,with NP は別にいらないんじゃないかと思ってしまいます.

実に鋭い質問です.確かに Take an umbrella. だけでも文脈上「傘を持っていきなさい」の意味となるので,基本的には通じるでしょう.辞書を引けば take には「持っていく」という語義が確かに載っているわけですから.では,なぜわざわざ with you という(一見すると冗長な)前置詞句を添えるのが自然な英語とされるのでしょうか.

私の回答の核心は「多義性の解消」にあります.動詞 take は英語でも屈指の多義語であり,基本義は「(手に)取る」 (= grab/grasp/seize) ほどです.文脈の補助がない場合,意地悪くすれば Take an umbrella. は単に「傘を手に取りなさい」とも解釈され得るのです.ここに with you を添えることで「携行」というアスペクト的な意味が明示されることになり,意味が「持っていく」に限定されるのです.これは I have money. 「お金持ちだ/いま所持金がある」と I have money on me. 「いま所持金がある」の違いにも通じる,英語の興味深いメカニズムです.

この解説の要点を,インフォグラフィック(生成AI作成)としてまとめてみました.視覚的に整理すると,with you の意味限定機能がよく分かると思います.

mond の本編では,この言語学的メカニズムについて,Pass me the salt. や日本語の補助動詞「~してくれる」との比較も交えながら,より詳しく解説しています.

今回の with you 問題については,意味限定機能という切り口から解説しましたが,ほかにアスペクト・空間関係記述機能という見方もできるのではないかと考えています.こちらはまた別の機会にご紹介したいと思います.

今回の中学生の素朴な疑問が,いかに英語の本質を突いているか.ぜひ以下のリンクから mond でのオリジナルの問答を読んで,英語の「なぜ」を深掘りしていただければ.

・ 「Take an umbrella with you. の with you って何故必要なんですか?」

2025-11-28 Fri

■ #6059. take --- 古ノルド語由来の big word の起源と発達 [etymology][loan_word][lexicology][grammaticalisation][phrasal_verb][asacul][polysemy][collocation][particle][idiom][old_norse][french][contact][borrowing]

明日29日(土)の朝日カルチャーセンター新宿教室での講座では,take という英単語に注目し,その驚くべき起源と発達をたどる予定でいる.この単語は,英語語彙のなかでも最も多義的な単語のひとつである.その意味の広がりと,しかも古ノルド語からの借用語であるという事実に,改めて驚かざるを得ない.

OED 第2版(冊子体)で調べると,動詞 take の項目だけで第17巻の pp. 557--72 を占める.あの OED の小さな文字まで,47コラムほどの分量である.日本語では一般に「取る」と訳されることが多いが,この「取る」という動作概念があまりにも一般的で抽象的であるがゆえに,そこから無数の意味的な発展や共起表現が派生してきた.まさに,英語語彙のなかでも有数の "big word"と言って差し支えないだろう.

この多義的な動詞の歴史をたどると,まず根源にあるのは積極的な行動としての「取る」という意味だ.場所や土地を目的語として「占拠する」といった軍事的な含みをもつ語義だ.ここから派生して,モノを「取る」ことは,それを「自分のものにする」こと,すなわち「所有権を得る」という意味が展開してくる.さらに,モノや人を目的語にとって,何かを「もっていく」,誰かを「連れて行く」へも発展する.

この「積極的に取りにいく」という性質が希薄化していくと,むしろ意味は反対の方向へと向かう.すなわち,「受け取る」「引き受ける」といった,比較的消極的な意味が生まれてくるのだ.

さらに興味深いのは,意味がより希薄化し,いわば文法化 (grammaticalisation) へと進むケースである.例えば,take a walk や take a bath のように,単に特定の動作を行うことを示す,あたかも do に近い補助動詞的な役割を帯び始めるのだ.ここでは「取る」や「受け取る」といった具体的な意味はもはや感じられず,文法的な機能を果たす道具として用いられているにすぎない.この現象は,動詞の語彙的意味が薄れていく過程を示している.

また,take の語彙的価値を高めているのは,句動詞 (phrasal_verb) を生み出す母体としての役割である.take away, take in, take off, take out など,後ろに小辞 (particle) を伴うことで,数限りない表現が生み出されている.これらは1つひとつが独立した意味を持つため,英語学習者にとっては厄介な暗記項目となるが,その豊かさが,英語という言語の表現力を支えている.

加えて,take effect, take place, take part in のように特定の名詞と結びついてイディオム (idiom) を形成する用法も,現代英語では多数存在する.この背景には,中英語期にフランス語の対応する動詞 prendre という単語がどのような目的語をとるのか,という文法的・語彙的な情報を,英語が積極的に参照し,取り入れてきた歴史が関わっていると考えられている.

しかし,この多義的で,これほどまでに英語の語彙体系に深く食い込み,核をなしている動詞 take が,実は英語本来語ではない,という点こそが最も驚くべき事実だ.古英語の本来の「取る」を意味する動詞は niman として存在したにもかかわらず,古英語後期以降に take が古ノルド語から借用されてきたのである.なぜ,古ノルド語からの借用語が,土着の日常的な動詞を駆逐し,英語のなかで最も多義的で強力な "big word" の地位を獲得するに至ったのか.

この現象は,単に語彙の取捨選択の問題にとどまらず,言語接触のメカニズムの複雑さと不思議さを私たちに教えてくれる.この謎について,明日の朝カル講座で考察していきたい.

2025-10-10 Fri

■ #6010. quick に「生きている」の語義がある [adjective][semantic_change][polysemy][oed][khelf][oe][hee]

10月7日(火)の heldio でお届けした khelf による「声の書評」の第3弾「#1591. 声の書評 by khelf 寺澤志帆さん --- 寺澤芳雄(著)『聖書の英語の研究』(研究社,2009年)」にて,quick という形容詞が意味変化との関連で話題とされていました.

quick は「速い,すばやい」などの語義が基本ですが,古風あるいは文語的な響きをもって「生きている」の語義があります.むしろこちらの語義がこの形容詞の原義で,「生きている」→「生き生きとしている,きびきびしている」→「機敏な,敏感な」→「速い,すばやい」のような意味の展開を辿ったと考えられます.OED によると,「生きている」をはじめとする多くの語義がすでに古英語からみられますが,現代もっとも馴染み深い語義である「速い,すばやい」は1300年頃に初出しています.これら多くの語義が歴史のなかで地層のように積み重なってきており,quick は典型的な多義語の形容詞となっているのです.

quick のあまり馴染みのない語義が用いられている表現をいくつか挙げてみましょう.文語的ですが the quick and the dead といえば「生者と死者」です.同じく古風な表現として quick with child 「妊娠して(胎動を感じている)」もあります.quick water は「流れる水」ほどの意味で,quicksilver は「流れる銀」すなわち「水銀」を意味します.

名詞化した the quick は「神経の最も敏感な部分」ほどの意味から,とりわけ「(生爪をはがした)爪の下」の語義をもちます.ここから「深爪をする」は cut a nail to the quick などと表現します.

quick は原義「生きている」からメタファーや共感覚のメカニズムを経て,さまざまな意味を生み出してきました.基本的な語義だからこその広範な展開といってよいでしょう.

この語に関するさらなる展開や大元の語源については,『英語語源ハンドブック』の quickly の項目もご覧ください.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

2025-07-24 Thu

■ #5932. but の様々な用法をどう評価するか --- Kruisinga より [but][polysemy][conjunction][preposition][adverb][negation][polarity][negative]

昨日の記事「#5931. but の様々な用法 --- Kruisinga より」 ([2025-07-22-1]) でみた but の様々な用法間の関係について,Kruisinga は結論部となる1節で次のように述べている (II. 2, p. 433) .

1514. In dealing with the meanings of the conjunction as an attempt has been made to show most of its uses as a development of its comparative sense. No such attempt has been made in the case of but because its various meanings are not connected but isolated. The result of this isolation (indeed its cause as well) is that but is not so strong and live an element of present-day English, and several of its uses tend to be restricted to literary English, i.e. they are on the road that will ultimately lead to their disappearance. This may be said of the uses in 1509, 1 and 3; 1510, 2; the use of but what may be considered dialectal by some, although it is not corrected away by editors and writers.

but の多様な用法が as のそれと比較されているが,後者はある程度は統一的に説明できるものの,前者はそれが無理だと述べられている.それほど but の多義性は厄介である.歴史的な観点からも説明しがたい難物.

・ Kruisinga, E A Handbook of Present-Day English. 4 vols. Groningen, Noordhoff, 1909--11.

2025-07-23 Wed

■ #5931. but の様々な用法 --- Kruisinga より [but][polysemy][conjunction][preposition][adverb][negation][polarity][negative]

連日 but に注目している.この単語の様々な用法について.Kruisinga (II. 2, pp. 431--33) が5節にわたり紹介している.とりわけ関係代名詞的な用法や緩く副詞節を導く用法の扱いを取り上げている.

1509. But can be used in simple sentences, also as a coordinating conjunction, and as a subordinating conjunction to introduce a clause.

In simple sentences the conjunction but is not easily to be distinguished from adverbs; it may express:

(1) 'only', as in She is but a child.

(2) 'except', as in They are all wrong but he. See also 974f.

(3) 'than', after comparatives and similar words, as in There remains no more but to thank you for your courteous attention; It is nothing else but laziness.

1510. As a conjunction connecting sentences but may express a restriction of a preceding coordinate statement, as in You were right but you should not have said anything about it.

As a subordinating conjunction but may introduce:

(1) attributive clauses defining a noun in a negative sentence; the antecedent noun has the function of the subject of the clause.

- Not a paper reaches us from Russia but contains an account of some new educational enterprise. (Times Ed. S. 29/5, '19.)

- Few readers but will be astonished to find that the field should be so rich and wide. (Times Lit. 25/1, '18.)

- There are few thinking people but realize the great war as the death-agony of an old order, the birth-travail of a new. (Times Lit. 10/9, '15.)

- Colburn ... was too clever to need a magazine; not a living publisher but would have to yield to him in the gentle art of puffing. (ib. 20/4, '17.)

(2) adverb and object clauses. These two kinds are here grouped together because a distinction is necessarily arbitrary and meaningless. The leading clause is always negative just as in the preceding case.

- Justice was never done but someone complained.

- Who knows but he may hear of it?

1511. When the negative noun that may be said to be defined by a but-clause is not the subject of the subordinate clause, the attributive character of the clause is so little marked that it may be interpreted as an adverb clause (a). The same can be said of attributive clauses when the noun is referred to by a personal pronoun as a subject of the clause (b).

a. Scarcely a week passes but the association is consulted by private landowners or by public authorities.

b. There was never a Samson so strong but he met his Delilah. (Hobbes, Emotions I ch. 4.)

1512. The subordinating character of but is sometimes emphasized by adding that; see 1492. It occurs:

(1) in the sense of except that; compare 1509, 2.

- Each would have done the same by the other but that they lacked the courage.

(2) in a sense very similar to that of 1511.

- He is not such a fool but that he can see that.

- I do not think it possible but that some will agree with me.

1513. A less frequent group-conjunction is but what.

- Not a mood of his but what found a ready sympathiser in Margaret; not a wish of his that she did not strive to forecast, and to fulfil. (Gaskell, North and South ch. 41 p. 364)

- Not a soul in the auditorium or on the stage but what lived consummately during these minutes. (Bennett, Leonora ch. 6.)

- Therefore we seldom took a walk together but what we were stoned by boys in the street. (Davies, Super-Tramp ch. 21 p. 181.)

このような but の多様な用法を貫く原義や原理はあるのだろうか.いずれの用法にしても否定的な文脈で用いられているのが特徴的といえるが,この否定極性を別にすれば,共通する特徴を見出すのは容易ではない.

・ Kruisinga, E A Handbook of Present-Day English. 4 vols. Groningen, Noordhoff, 1909--11.

2025-07-22 Tue

■ #5930. 7月26日(土),朝カル講座の夏期クール第1回「but --- きわめつきの多義の接続詞」が開講されます [asacul][notice][conjunction][preposition][adverb][polysemy][semantics][pragmatics][syntax][negative][negation][hee][kdee][etymology][hel_education][helkatsu][link]

今年度朝日カルチャーセンター新宿教室にて,英語史のシリーズ講座を月に一度の頻度で開講しています.今年度のシリーズのタイトルは「歴史上もっとも不思議な英単語」です.毎回1つ豊かな歴史と含蓄をもつ単語を取り上げ,『英語語源辞典』(研究社)や新刊書『英語語源ハンドブック』(研究社)などの文献を参照しながら,英語史の魅力に迫ります.

今週末7月26日(土)の回は,夏期クールの初回となります.機能語 but に注目する予定です.BUT,しかし,but だけの講座で90分も持つのでしょうか? まったく心配いりません.but にまつわる話題は,90分では語りきれないほど豊かです.論点を挙げ始めるとキリがないほどです.

・ but の起源と発達

・ but の多義性および様々な用法(等位接続詞,従属接続詞,前置詞,副詞,名詞,動詞)

・ "only" を意味する but の副詞用法の発達をめぐる謎

・ but の語用論

・ but と否定極性

・ but にまつわる数々の誤用(に関する議論)

・ but を特徴づける逆接性とは何か

・ but と他の接続詞との比較

but 「しかし」という語とじっくり向き合う機会など,人生のなかでそうそうありません.このまれな機会に,ぜひ一緒に考えてみませんか?

受講形式は,新宿教室での対面受講に加え,オンライン受講も選択可能です.また,2週間限定の見逃し配信もご利用できます.ご都合のよい方法で参加いただければ幸いです.講座の詳細・お申込みは朝カルのこちらのページよりどうぞ.皆様のエントリーを心よりお待ちしています.

(以下,後記:2025/07/23(Wed))

本講座の予告については heldio にて「#1515. 7月26日の朝カル講座 --- 皆で but について考えてみませんか?」としてお話ししています.ぜひそちらもお聴きください.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

2025-07-20 Sun

■ #5928. 多義語 but [but][polysemy][conjunction][preposition][adverb][verb][noun][hee][grammaticalisation]

but は数ある英単語のなかでも,とりわけ多くの品詞を兼任し,様々な用法を示す,すこぶる付きの多義語である.『英語語源ハンドブック』で but の項目を引くと,まず冒頭に次のようにある.

(接)しかし,…でなければ (前)…以外に,…を除いては (副)ほんの

『英語語源ハンドブック』では各項目にキャッチコピーが与えられているが,but に付されているのは「「しかし」と「…以外に」の接点」である.

語源としては古英語の接頭辞 be- と副詞 utan "out" の組み合わせと考えられ,about とも関係する.古英語からすでに多様な意味・用法が展開しており,それ以前の発達の順序は明確ではないが,次のようなものだったかと推測される.

まず,語の成り立ちから示唆されるように,本来は物理的に「(…の)外側に」という意味の副詞・前置詞だった.これが前置詞で抽象的な領域に拡張し,「…以外に」という意味で使われるようになった(→メタファー).また,前置詞の用法において,名詞句だけでなく that 節も後続するようになり,「…という事態・状況の外側では,…でなければ」という意味を表すようになった.現在最も主要な等位接続詞としての用法(「しかし」)は,この「…でなければ」が拡張・発展した用法だと考えられる.なお, but の接続詞用法は古英語でも確認されるが,主に中英語から使われる用法である.古英語では ac という語が一般的な逆接の等位接続詞だった.「ほんの」という副詞用法は,最近まで用例 が中英語以降しか認められていなかったこともあり,nothing but ...(…以外の何物でもない,…に過ぎない)のような表現における否定語の省略から始まったと考えられてきたが,最近は古英語でもこの用法が確認されていることから,必ずしもそのような発達ではないと考えられている.

この発達経路によれば,現代英語で最も普通の用法である等位接続詞の「しかし」は,意外と後からの発達だったことになる.これほど当たり前の単語にも,一筋縄では行かない歴史が隠されている.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

2025-01-27 Mon

■ #5754. divers vs diverse [variant][pronunciation][latin][french][doublet][stress][spelling][adjective][polysemy][pronoun][doublet]

米国ではトランプ2.0が発足し,世界も予測不能のステージに入ってきている.この新政権では,DEI (= diversity, equity, and inclusion) の理念からの離脱が図られているとされる.この1つめの diversity は「多様性;相違」を意味するキーワードであり,英語にはラテン語からフランス語を経て14世紀半ばに借用されてきた.

この名詞の基体はラテン語の形容詞 dīversum であり,これ自体は動詞 dīvertere (わきへそらす,転換する)に遡る.それて転じた結果,「別種の;多様な;数個の」へ展開したことになる.

ところで,現代英語辞書には divers /ˈdaɪvəz/ と diverse /daɪˈvəːs/ とが別々に立項されている.綴字上は語尾に <e> があるかないかの違いがあり,発音上は強勢の落ちる音節および語末子音の有声・無声の相違がある.意味・語法としては,前者は古風・文学的な響きをもって「別種の;数個の」で用いられ,後者は主に「多様な」の語義で通用される.もともとは両者は互いに異形にすぎず,中英語期以降いずれの語義にも用いられてきたが,1700年頃に語形・意味において分化してきた.

divers /ˈdaɪvəz/ は「数個;数人」を意味する名詞・代名詞としても用いられるようになったためか,その語末子音は,名詞複数形の -s を反映するかのように /z/ へと転じた.また,diverse /daɪˈvəːs/ の発音と綴字は,ラテン語由来の adverse, inverse などと関連づけられて定着したものと思われる.

OED でも両語は別々に立項されているが,Diverse, Adj. & Adv. の項にて両語の形態と発音の歴史が詳細に解説されている.

Form and pronunciation history

The stress was originally on the second syllable, but was at an early date shifted to the first, although both pronunciations long coexisted, especially in verse. In early modern English divers (with stress on the first syllable) is the dominant form (overwhelmingly so in the 17th cent.), especially in the very common sense 'several, sundry, various' (see divers adj.) in which the word always occurs with a plural noun (the final -s coming to be pronounced /z/ after the plural ending -s, making the word homophonous with the plural of diver n.).

By the 18th cent. the senses of the word had come to be distinguished in form, with divers typically used to express the notions of variety and (especially) indefinite number (see divers adj. & n.) and diverse (probably by more immediate association with Latin diversus) the notion of difference (as in senses A.1 and A.3); thus Johnson (1755), Sheridan (1780), and Walker (1791), all of whom have two parallel entries. Both forms were typically stressed on the first syllable, and differed only in the pronunciation of the final consonant (respectively /z/ and /s/ ). The same formal and semantic distinction is reflected in 19th-cent. dictionaries, including Smart (1836), Worcester (1846), Knowles (1851), Stormonth (1877), Cent. Dict. (1889), and New English Dictionary (OED first edition) (1897). The latter notes at divers adj. (in sense 'various, sundry, several') that it is 'now somewhat archaic, but well known in legal and scriptural phraseology'; in this form the word is now chiefly archaic and used mainly in literary or legal contexts.

In the second half of the 19th cent. (as divers adj. was gradually becoming more restricted in use), the dictionaries begin to note an alternative pronunciation for diverse adj. with stress on the second syllable. This pronunciation probably continues the original one that had never entirely disappeared for this form, as is shown by examples from verse (compare e.g. quots. a1618, 1837 at sense A.1a, 1754 at sense A.3a). Knowles (1851) is one of the first dictionaries to note this pronunciation of diverse adj. (which, interestingly, he gives as the sole pronunciation); more commonly the two alternatives are given, as e.g. Craig (1882), who puts the pronunciation with initial stress first, and Stormonth (1877), Cent. Dict. (1889), New English Dictionary (OED first edition) (1897), who give priority to the pronunciation with stress on the second syllable; this has since become by far the more common pronunciation of the word.

2023-12-12 Tue

■ #5342. 切り取り (clipping) による語形成の類型論 [word_formation][shortening][abbreviation][clipping][terminology][polysemy][homonymy][morphology][typology][apostrophe][hypocorism][name_project][onomastics][personal_name][australian_english][new_zealand_english][emode][ame_bre]

語形成としての切り取り (clipping) については,多くの記事で取り上げてきた.とりわけ形態論の立場から「#893. shortening の分類 (1)」 ([2011-10-07-1]) で詳しく紹介した.

先日12月8日の Voicy 「英語の語源が身につくラジオ」 (heldio) の配信回にて「#921. 2023年の英単語はコレ --- rizz」と題して,clipping による造語とおぼしき最新の事例を取り上げた.

この配信回では,2023年の Oxford Word of the Year が rizz に決定したというニュースを受け,これが charisma の clipping による短縮形であることを前提として charisma の語源を紹介した.

rizz が charisma の clipping による語形成であることを受け入れるとして,もとの単語の語頭でも語末でもなく真ん中部分が切り出された短縮語である点は特筆に値する.このような語形成は,それほど多くないと見込まれるからだ.「#893. shortening の分類 (1)」 ([2011-10-07-1]) の "Mesonym" で取り上げたように,例がないわけではないが,やはり珍しいには違いない.以下の解説によると "fore-and-aft clipping" と呼んでもよい.

heldio のリスナーからも関連するコメント・質問が寄せられたので,この問題と関連して McArthur の英語学用語辞典より "clipping" を引用しておきたい (223--24) .

CLIPPING [1930s in this sense]. Also clipped form, clipped word, shortening. An abbreviation formed by the loss of word elements, usually syllabic: pro from professional, tec from detective. The process is attested from the 16c (coz from cousin 1559, gent from gentleman 1564); in the early 18c, Swift objected to the reduction of Latin mobile vulgus (the fickle throng) to mob. Clippings can be either selective, relating to one sense of a word only (condo is short for condominium when it refers to accommodation, not to joint sovereignty), or polysemic (rev stands for either revenue or revision, and revs for the revolutions of wheels). There are three kinds of clipping:

(1) Back-clippings, in which an element or elements are taken from the end of a word: ad(vertisement), chimp(anzee), deli(catessen), hippo(potamus), lab(oratory), piano(forte), reg(ulation)s. Back-clipping is common with diminutives formed from personal names Cath(erine) Will(iam). Clippings of names often undergo adaptations: Catherine to the pet forms Cathie, Kate, Katie, William to Willie, Bill, Billy. Sometimes, a clipped name can develop a new sense: willie a euphemism for penis, billy a club or a male goat. Occasionally, the process can be humorously reversed: for example, offering in a British restaurant to pay the william.

(2) Fore-clippings, in which an element or elements are taken from the beginning of a word: ham(burger), omni(bus), violon(cello), heli(copter), alli(gator), tele(phone), earth(quake). They also occur with personal names, sometimes with adaptations: Becky for Rebecca, Drew for Andrew, Ginny for Virginia. At the turn of the century, a fore-clipped word was usually given an opening apostrophe, to mark the loss: 'phone, 'cello, 'gator. This practice is now rare.

(3) Fore-and-aft clippings, in which elements are taken from the beginning and end of a word: in(flu)enza, de(tec)tive. This is commonest with longer personal names: Lex from Alexander, Liz from Elizabeth. Such names often demonstrate the versatility of hypocoristic clippings: Alex, Alec, Lex, Sandy, Zander; Eliza, Liz, Liza, Lizzie, Bess, Betsy, Beth, Betty.

Clippings are not necessarily uniform throughout a language: mathematics becomes maths in BrE and math in AmE. Reverend as a title is usually shortened to Rev or Rev., but is Revd in the house style of Oxford University Press. Back-clippings with -ie and -o are common in AusE and NZE: arvo afternoon, journo journalist. Sometimes clippings become distinct words far removed from the applications of the original full forms: fan in fan club is from fanatic; BrE navvy, a general labourer, is from a 19c use of navigator, the digger of a 'navigation' or canal. . . .

・ McArthur, Tom, ed. The Oxford Companion to the English Language. Oxford: OUP, 1992.

2023-12-03 Sun

■ #5333. 古英語地名要素の混乱 --- -ham, -hamm, -holm; -bearu, -beorg, -burg, -byrig, -borough [old_norse][name_project][etymology][onomastics][toponymy][inflection][oe][polysemy][homonymy][synonym]

古英語の地名は2要素からなるもの (dithematic) が多い.特に第2要素には「村」「町」などの一般名 (generic) が現われることが多い.そもそも固有名は音形が崩れやすく,とりわけ第2要素は語尾に対応するので弱化しやすい.すると,-ham 「村」なのか -hem 「縁」なのか -holm 「河川敷」なのかが形態的に区別しにくくなってくる.-bearu 「木立ち」,-beorg 「塚」,-burg/-byrig/-borough 「市」についても同じことがいえる(スラッシュで区切られた3つの異形態については「#5308. 地名では前置詞付き与格形が残ることがある」 ([2023-11-08-1]) を参照).

古英語地名学をめぐる,この厄介な音形・綴字のマージという問題は,Clark でも紹介されている.上記の2つの例についての解説を引用する.

(2) OE -hām 'village', OE -hamm 'site hemmed in by water or wilderness' and also the latter's Scandinavian synonym -holm all fall together as [m̩]. Not even pre-Conquest spellings always allow of distinguishing -hām from -hamm: if dat. forms in -hamme/-homme survive, they tell in favour of the latter, but often etymology has to depend upon topography . . . . Distinction between -hamm and -holm is complicated by their synonymity, and their likely interchange in the medieval forms of many Danelaw names. . . . PDE spellings are again often unhistorical, as in Kingsholm < OE cyninges hamm 'the king's water-meadow' . . . . Confusion is further confounded by occasional unhistorical spellings of [m̩] < OE or Scand. dat. pl. -um, as in Airyholme and Howsham . . . . (Clark 486--87)

(4) Reflexes of OE -bearu 'grove' and -beorg 'mound' are partly merged not only with each other but also with those of -burg/-byrig, so that PDE forms in -barrow can represent -bearu or -beorg, ones in -bury can represent -bearu or byrig and ones in -borough can represent -beorg or burg . . . . (Clark 487)

・ Clark, Cecily. "Onomastics." The Cambridge History of the English Language. Vol. 1. Ed. Richard M. Hogg. Cambridge: CUP, 1992. 452--89.

2023-08-25 Fri

■ #5233. 「言葉の宗教」 --- 『宗教学事典』より [religion][semantics][semantic_change][polysemy][register][kotodama]

「#5230. 「宗教の言葉」 --- 『宗教学事典』より」 ([2023-08-22-1]) で引用した『宗教学事典』の次の部分に,2項を逆転させた「言葉の宗教」という小見出しを掲げている文章がある (347--38) .

●言葉の宗教 他方,神の啓示を絶対的真理として受容しそれに聴従する啓示宗教---宣言型の宗教にほぼ重なる---では,神が啓示した言葉が信仰者に受容され,やがて「聖典・経典」が編纂される.それは何よりも絶対的真理が記された書であり,一切の価値判断の基準が神の絶対性に求められる以上,そこに誤謬はありえない.これが啓典の民が抱く信仰の根本にある.ユダヤ教・キリスト教・イスラームなどの一神教において,こうした聖典無謬性の主張は比較的顕著に窺えるが,ヒンドゥー教などの多神教でも,聖典の聖句に対する神聖視は容易に観察できる.聖典に対する呪物崇拝や解釈上の聖典原理主義が生まれる土壌は,言葉の宗教に本質的に内蔵されているのである.

また,超越的霊威の言葉(神の言,仏説など)が記された聖典・聖書が絶対的真理を含むのみならず,そこに書かれた聖句や聖音が絶対的価値を帯びているとみなされることもある.そのような聖音が母源となって,他の一切の音韻が派生・分岐したとみなされる場合,言葉それ自体が神格化されて,最終的には言葉が宇宙の万物を生み出す想像原理であると主張されることになる.すなわち,言葉を宇宙万物の構成要素と見る「言語宇宙論」である.一見すると,原始心性の中で培養された,理性が未発達ゆえの素朴で稚拙な言語観と受け取られる可能性が高いものである.

最後に出てくる「言語宇宙論」という壮大な言語観について,少し間をおいて次のように文章が続く (348) .

「意思伝達」に焦点を絞る限り,日常言語の働きは,①表出・②訴え・③指示・④述定にある.それは,「①誰かが,②誰かに,③何ものかについて,④何ごとかを語る」という四肢構造の枠組みで考察することができるだろう.実は,こうした「意思伝達」を暗黙の前提にした言語観の認識枠組みには収まり切らない異質な言語理解の観点が,先述の言語宇宙論には含まれている.つまり,そこには言語の主要機能を「意思伝達」ではなく,「宇宙創造」と捉えるような言語観が示されていると理解できるのである.

「言語宇宙論」は,現代言語学では取り扱われることのない言語観ではあるが,1つの言語観ではある.

・ 星野 英紀・池上 良正・氣田 雅子・島薗 進・鶴岡 賀雄(編) 『宗教学事典』 丸善株式会社,2010年.

2023-08-22 Tue

■ #5230. 「宗教の言葉」 --- 『宗教学事典』より [religion][semantics][semantic_change][polysemy][register][kotodama]

「#5221. 「祈り」とは何だろうか? (2)」 ([2023-08-13-1]) で触れた『宗教学事典』をパラパラと読み続けている.「言葉・言霊」の項目下に「宗教の言葉」 (346--47) という小見出しの興味深い解説があった.宗教言語と日常言語は何がどう異なっているのだろうか.

●宗教の言葉 宗教の場において生起する言葉,あるいはそこで使用される言葉の総体は,一般に「宗教言語」と呼ばれている.例えば,「神の愛」や「仏国土」が語られる場合,その神の「愛」や仏「国土」は,日常会話で言われる意味合いとは次元を異にした,人間の概念的把握を超えた一種の絶対性を示すものである.語彙としては日常言語と同じでも,それが宗教の場に現れると,完全に異次元の意味を帯びうるのである.このように,日常言語で流通している意味を遮断し,それとは断絶した超越的次元を指し示す働きが,宗教言語にはある.

宗教の場とは,具体的には,宗教経験が成立する場であり,また儀礼や祭祀が行われる場である.そこでは,「絶対が相対となる」逆説,反対方向から見れば,「相対が絶対となる」逆説が生じている.超越的霊異が言葉として現れるとき,神の言や仏説(仏が説いた教え,仏典)として受容されるが,その言葉は日常生活で使用される言葉と同じ言語体系に属するものである.さもなければ,神の言や仏説は,それとして理解されえない.つまり,宗教の場では,絶対が相対となる現象として,まさに日常の言葉(相対)が絶対性を獲得する事態が生じるのである.超越的次元が開示されたり,超越的次元を指示したりするほどに,言葉が変成を遂げるのである.こうした宗教の場では,何らかの仕方で,日常生活の流れが断ち切られて超越的次元との統一に向かう一方,その統一から再び日常生活に復帰するという不断の往復運動が見られる.この「日常からの超脱→(絶対との統一)→日常への復帰」という逆方向の二重の運動が,宗教経験や宗教儀礼の全振幅をなしている.

ところで,変成した言葉,つまり宗教言語にはいくつかの次元や位相が折り込まれていると想定される.超越的霊異が現れた絶対的真理は,直観・象徴・概念の形で把握されるのが普通である.それゆえ,宗教言語が孕む次元や位相の相違は,それを受け取る側での認識様態の相違として理解することができる.神自身が物語る神話・神託・啓示,仏による法身説法・仏説そのもの(いわば第一次の宗教言語)は,まず直観的に感得され,覚醒や救済の自覚・再認が深められてゆく.次いで,信仰告白や信解の言葉(第二次の宗教言語)が信仰集団に共有され,象徴的な意匠を纏って儀礼の内に取り込まれる.そして,概念的な精錬を経ながら聖典・経典が編纂され,ついには神学・教学など学問的地平で体系的な論議の言葉(第三次の宗教言語)が産出される.

宗教の場において宗教言語が発生するとともに,逆に宗教言語によって宗教の場それ自体が磁化され,根源的な生命力で再構成されるという側面がある.とりわけ,祈りの言葉や瞑想の言葉は,宗教言語の本質的特性が最も凝縮されたものといえる.祈りや冥想において生じるのは,自我意識の我執が否定的に解体されて無となり,そこに絶対の次元が開かれて透入するという事態である.イエスの祈り,ディクル(スーフィーの称名),念仏,題目,マントラ(真言),祝詞,神呪などの祈りや冥想の定型句は,よく知られている.その種の定型句を称えることは,そのつど「日常からの超脱(→絶対との統一)→日常への復帰」が端的に実現されることに他ならない.古来,聖句・聖音の口誦が伝統的に重視され,宗教的行法の一環として組み込まれてきた所以である.

いろいろと疑問が湧いてきた.宗教の場においては「愛」や「国土」の意味が変わるということだが,これは果たして意味論 (semantics) の考察対象になるのだろうか.日常言語と宗教言語の間に,多義性 (polysemy) や意味変化 (semantic_change) が生じていると考えてよいのだろうか.辞書などでは,宗教的な語義に関して【宗教(学)】や【キリスト教】などのレーベルが付加されることもあるだろうから,レジスターの問題としてとらえられているのだろうか.

一方,上の引用では「受け取る側での認識様態の相違」という表現が用いられている.受け取る側で意味を創造したり選択したりしているのだとすれば,意味変化・変異の主体をめぐる問題とも関わってくるだろう.これについては「#1936. 聞き手主体で生じる言語変化」 ([2014-08-15-1]) などを参照.

祈りの言語については「#3908. 「祈り」とは何だろうか?」 ([2020-01-08-1]) と「#5221. 「祈り」とは何だろうか? (2)」 ([2023-08-13-1]) も参照.「#753. なぜ宗教の言語は古めかしいか」 ([2011-05-20-1]) も関係してくるだろう.

・ 星野 英紀・池上 良正・氣田 雅子・島薗 進・鶴岡 賀雄(編) 『宗教学事典』 丸善株式会社,2010年.

2023-03-26 Sun

■ #5081. 談話標識の意味に対する3つのアプローチ [discourse_marker][pragmatics][prototype][semantics][polysemy][homonymy]

「#5074. 英語の談話標識,43種」 ([2023-03-19-1]),「#5075. 談話標識の言語的特徴」 ([2023-03-20-1]) で談話標識 () 的にとらえていくのがよいだろうという見解である.

実はこの3つのアプローチは,談話標識の意味にとどまらず,一般の語の意味を分析する際にもそのまま応用できる.要するに,同音異義 (homonymy) の問題なのか,あるいは多義 (polysemy) の問題なのか,という議論だ.これについては,以下の記事も参照されたい.

・ 「#286. homonymy, homophony, homography, polysemy」 ([2010-02-07-1])

・ 「#815. polysemic clash?」 ([2011-07-21-1])

・ 「#1801. homonymy と polysemy の境」 ([2014-04-02-1])

・ 「#2823. homonymy と polysemy の境 (2)」 ([2017-01-18-1])

・ 松尾 文子・廣瀬 浩三・西川 眞由美(編著) 『英語談話標識用法辞典 43の基本ディスコース・マーカー』 研究社,2015年.

2023-02-06 Mon

■ #5033. 接尾辞 -ism の多義性 [polysemy][suffix][terminology]

一昨日の「#5031. 接尾辞 -ism の起源と発達」 ([2023-02-04-1]) に引き続き,-ism という生産的な接尾辞 (suffix) について.今回はその多義性に注目します.

Webster の辞書の第3版に所収の A Dictionary of Prefixes, Suffixes, and Combining Forms によると,-ism には大きく4つの語義があります.「動作」「状態」「主義」「特徴」です.単語の具体例とともにみてみましょう.

-ism n suffix -s [ME -isme, fr. MF & L; MF -isme, partly fr. L -isma (fr. Gk), & partly fr. L -ismus, fr. Gk -ismos] 1 a : act, practice, or process --- esp. in nouns corresponding to verbs in -ize <criticism> <hypnotism> <plagiarism> b : manner of action or behavior characteristic of a (specified) person or thing <animalism> <Micawberism> 2 a : state, condition, or property <barbarianism> <polymorphism> b : abnormal state or condition resulting from excess of a (specified) thing <alcoholism> <morphinism> c : abnormal state or condition characterized by resemblance to a (specified) person or thing <mongolism> 3 a : doctrine, theory, or cult <Buddhism> <Calvinism> <Platonism> <salvationism> <vegetarianism> b : adherence to a system or a class of principles <neutralism> <realism> <socialism> <stoicism> 4 : characteristic or peculiar feature or trait <colloquialism> <Latinism> <poeticism>

言語の話題でよく用いられる -ism は,最後の「特徴」の語義と関連するものです.「○○に特徴的な言葉遣い;○○語法」の意味で Americanism, Britishism, Canadianism, Irishism, Gallicism, vulgarism, witticism, neologism などがあります.

2023-02-04 Sat

■ #5031. 接尾辞 -ism の起源と発達 [suffix][greek][latin][french][polysemy][productivity][hellog_entry_set][neologism][lmode][derivation][derivative][word_formation]

現代英語で -ism という接尾辞 (suffix) は高い生産性をもっている.racism, sexism, ageism, lookism など社会差別に関する現代的で身近な単語も多い.宗教とも相性がよく Buddhism, Calvinism, Catholicism, Judaism などがあるかと思えば,政治・思想とも親和性があり Liberalism, Machiavellism, Platonism, Puritanism などが挙げられる.

上記のように「主義」の意味のこもった単語が多い一方で,aphorism, criticism, mechanism, parallelism などの通常の名詞もあり一筋縄ではいかない.また Americanism や Britishism などの「○○語法」の意味をもつ単語も多い(cf. 「#2241. Dictionary of Canadianisms on Historical Principles」 ([2015-06-16-1])).そして,今では接尾辞ではなく独立した語としての ism も存在する(cf. 「#2576. 脱文法化と語彙化」 ([2016-05-16-1])).

接尾辞 -ism の語源はギリシア語 -ismos である.ギリシア語の動詞を作る接尾辞 -izein (英語の -ize の原型)に対応する名詞接尾辞である.現代英語の文脈では,動詞を作る -ize に対応する名詞接尾辞といえば -ization が思い浮かぶが,語源的にいえば -ism のほうがより由緒の正しい名詞接尾辞ということになる.(英語の -ize/-ise を巡る問題については,こちらの記事セットを参照.)

ギリシア語 -ismos がラテン語,フランス語にそれぞれ -ismus, -isme として借用され,それが英語にも入ってきて,近代英語期以降に多用されるようになった.とりわけ後期近代英語期に,この接尾辞の生産性は著しく高まり,多くの新語が出現した.Görlach (121) は -ism について次のように述べている.

The 19th century can be seen as a battleground of ideologies and factions; at least, such is the impression created by the frequency of derivatives ending in -ism (often from a personal name, and accompanied by -ist for the adherent, and -istic/-ian for adjectival uses). The year 1831 alone saw the new words animism, dynamism, humorism, industrialism, narcotism, philistinism, servilism, socialism and spiritualism (CED).

世界の思想上の分断が進行している21世紀も -ism の生産性が衰えることはなさそうだ.

・ Görlach, Manfred. English in Nineteenth-Century England: An Introduction. Cambridge: CUP, 1999.

2023-01-14 Sat

■ #5010. 『中高生の基礎英語 in English』の連載第23回「なぜ現在分詞と動名詞は同じ -ing で表されるの?」 [notice][sobokunagimon][rensai][participle][gerund][progressive][polysemy][suffix][heldio]

本日『中高生の基礎英語 in English』の2月号が発売となります.連載「歴史で謎解き 英語のソボクな疑問」の第23回は「なぜ現在分詞と動名詞は同じ -ing で表されるの?」です.

英語の -ing 語尾は多義ですね.現在分詞 (present participle) は,be と組み合わさって進行形 (progressive) を形成したり,形容詞として名詞を修飾・叙述したり,分詞構文を作ることもできます.動名詞 (gerund) としては,動詞を名詞に転換させる生産的な方法を提供しています.つまり,-ing は動詞を形容詞にしたり,副詞にしたり,名詞にしたりと八面六臂の活躍を示しているのです.

しかし,現在分詞の -ing と動名詞の -ing は起源がまったく異なります.古くは形態も異なっていたのですが,歴史の過程で -ing という同じ形に合わさってしまっただけです.今回の連載記事では,この辺りの事情を易しく丁寧に解説しています.また,進行形は近代英語期に確立した比較的新しい文法事項なのですが,なぜどのように成立したのか,その歴史的過程もたどっています.いつものように謎解き風の記事となっています.ぜひご一読ください.

Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」の関連する放送回として「#375. 接尾辞 -ing には3種類あるって知っていましたか?」を紹介しておきます.連載記事と合わせて -ing への理解が深まると思います.

2022-12-05 Mon

■ #4970. splendid の語義 [semantics][metaphor][metonymy][adjective][oed][semantic_change][polysemy][synonym][genius6]

「#3157. 華麗なる splendid の同根類義語」 ([2017-12-18-1]) および「#4969. splendid の同根類義語のタイムライン」 ([2022-12-04-1]) で splendid とその類義語の盛衰をみてきた.類義語間の語義については互いに重なるところも多いのだが,そもそもどのような語義があり得るのだろうか.現在最も普通の形容詞である splendid に注目して語義の拡がりを確認しておきたい.

先月発売されたばかりの『ジーニアス英和辞典』第6版によると,次のように3つの語義が与えられている.

(1) 《やや古》すばらしい,申し分のない (excellent, great) || a splendid idea すばらしい考え / a splendid achievement 立派な業績 / We had a splendid time at the beach. ビーチですばらしい時を過ごした.

(2) 美しい,強い印象を与える (magnificent); 豪華な,華麗な || a splendid view 美しい眺め / a splendid jewel 豪華な宝石.

(3) 《やや古》[間投詞的に]すばらしい!,大賛成!.

splendid は,昨日の記事 ([2022-12-04-1]) でも触れたように,語源としてはラテン語の動詞 splendēre "to be bright or shining" に由来する.その形容詞 splendidus が,17世紀に英語化した形態で取り込まれたということである.原義は「明るい,輝いている」ほどだが,英語での初出語義はむしろ比喩的な語義「豪華な,華麗な」である.原義での例は,その少し後になってから確認される.さらに,時を経ずして「偉大な」「有名な」「すぐれた,非常によい」の語義も次々と現われている.19世紀後半の外交政策である in splendid isolation 「光栄ある孤立」に表わされているような皮肉的な語義・用法も,早く17世紀に確認される.このような語義の通時的発展と共時的拡がりは,いずれもメタファー (metaphor),メトニミー (metonymy),良化 (amelioration),悪化 (pejoration) などの観点から理解できるだろう.参考までに OED の語義区分を挙げておく.

1.[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

a. Marked by much grandeur or display; sumptuous, grand, gorgeous.

b. Of persons: Maintaining, or living in, great style or grandeur.

2.

a. Resplendent, brilliant, extremely bright, in respect of light or colour. rare.

b. Magnificent in material respects; made or adorned in a grand or sumptuous manner.

c. Having or embodying some element of material grandeur or beauty.

d. In specific names of birds or insects.

3.

a. Imposing or impressive by greatness, grandeur, or some similar excellence.

b. Dignified, haughty, lordly.

4. Of persons: Illustrious, distinguished.

5. Excellent; very good or fine.

6. Used, by way of contrast, to qualify nouns having an opposite or different connotation. splendid isolation: used with reference to the political and commercial uniqueness or isolation of Great Britain; . . . .

2022-10-09 Sun

■ #4913. 両義性にもいろいろある --- 統語的両義性から語彙的両義性まで [semantics][syntax][polysemy]

「#2278. 意味の曖昧性」 ([2015-07-23-1]) でみたように,一口に曖昧といっても様々なタイプがある.タイプの1つに両義性 (ambiguity) がある.そして,この両義性自体にも様々なタイプがある.先の記事では統語的なものと語彙的なものの例を挙げた.今回はもう少し細かくみてみよう.Cruse (66) によれば,4種があるという.

(1) Pure syntactic ambiguity:

old men and women

French silk underwear

(2) Quasi-syntactic ambiguity:

The astronaut entered the atmosphere again.

a red pencil

(3) Lexico-syntactic ambiguity:

We saw her duck.

I saw the door open.

(4) Pure lexical ambiguity:

He reached the bank.

What is his position?

それぞれの表現にどのような両義性が潜んでいるか,分かるだろうか.

(1) については,(old men) and women なのか old (men and women) なのか,(French silk) underwear なのか French (silk underwear) なのかという統語構造上の区切り方の違いによる両義性が関与している.

(2) については,大気圏への突入(地球への帰還)が1度目なのか2度目なのか,「赤い鉛筆」なのか「赤鉛筆」なのかという両義性が関わっている.一見すると統語的な問題のようにも見えるし,あるいは語彙的な問題にも見えるかもしれないが,実際にはどちらともいえない.何とも扱いづらいタイプの両義性だ(これについては Cruse による多少の議論がある).

(3) の両義性は,彼女のアヒルを見たのか,彼女がかがむのを見たのか,扉が開いているのが見えたのか,扉が開くのが見えたのか,の違いに関係する.ここでは統語的要因と語彙的要因がタッグを組んで作用している.

(4) の両義性は,bank が土手なのか銀行なのか,position が身分なのか見解なのかという純粋に語の多義性に基づくものである.

・ Cruse, D. A. Lexical Semantics. Cambridge: CUP, 1986.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow