2025-11-07 Fri

■ #6038. New Zealand English における2音節発音の known, thrown, grown [new_zealand_english][vowel][syllable][pronunciation][sound_change][oe]

昨日の記事「#6307. New Zealand English における冠詞の実現形」 ([2025-11-06-1]) に続き,New Zealand English で聞かれる特徴ある発音について取り上げる.Bauer (391) に次のように記述がある.

There is a small set of words such as known, thrown, which are regularly pronounced with two syllables, allowing distinctions between such pairs as groan/grown.

LPD に当たってみると,それぞれ標準的な単音節発音の次に,§/ˈnəʊ ən/, §/ˈθrəʊ ən/, §/ˈgrəʊ ən/ と2音節発音も掲載されている,LPD における § 記号については,"Pronunciations which are widespread among educated speakers of British English but which are not, however, considered to belong to RP (Received Pronunciation) are marked with the symbol §." (xix) とあるので,イギリス英語でも非RP発音としては広く聞かれるもののようだ.

この2音節発音に思わず唸ってしまうのは,これがおそらく古英語以来の歴史的発音を由緒正しく引き継いでいるからだ.古英語では上記の動詞はいずれも強変化第7類に属し,過去分詞はそれぞれ knāwen, þrōwen, grōwen となる.MED で中英語の語形を確かめると,2音節目の母音を示唆する母音字が残っているものもあれば,残っていないものもある.少なくとも中英語期以降,単音節発音と2音節発音は variants としていずれも行なわれてきたことが分かる.

古英語から1千年の時間が流れ,かつ地中の裏側の対蹠地で話されている現代 NZE において,特徴的に2音節発音が残っているというのは感慨深い.

・ Bauer L. "English in New Zealand." The Cambridge History of the English Language. Vol. 5. Ed. Burchfield R. Cambridge: CUP, 1994. 382--429.

・ Wells, J C. ed. Longman Pronunciation Dictionary. 3rd ed. Harlow: Pearson Education, 2008.

2025-05-15 Thu

■ #5862. 撥音「ん」や促音「っ」は母音的? [japanese][phonetics][phonology][phoneme][consonant][vowel][hiragana][romaji][syllable][mora][nasal]

先日の記事「#5860. 「ん」の発音の実現形」 ([2025-05-13-1]) に続き,日本語の撥音「ん」にまつわる話題.合わせて促音「っ」についても考える.

『日本語百科大事典』に「日本語音節の特性」と題する節がある (pp. 251--52) .そこで,撥音と促音に関する興味深い考察がある.いずれもローマ字表記では子音字表記されるので子音的と解されることの多い音だが,むしろ母音的なのではないかという洞察だ.252頁より引用する.

なお撥音や促音は一見,子音だけの音節として不自然のようにも思われるが,しかしそれらは,ある意味で母音の1種と見ることもできる.少なくとも語末の撥音・促音は,持続音(閉鎖や狭窄の持続)である点,m・n・ŋ や p・t・k の如き瞬間音(破裂あるいはそれに準ずるもの)と異なり,むしろ母音(開放の持続)に似ている.「三(サン)度・一(イッ)旦」など語中音の撥音・促音は,持続に破裂が伴うようだが,その破裂は撥音や促音の属性でなく,後続子音(ドの d やタの t)の属性と言える.

これに対し,英語の "bat" などの t は,閉鎖と破裂の両者を含むゆえ,日本人には「バット」の如く聞こえる.そういう意味で撥音や促音は,子音の n・t などと区別し,それぞれ N・T(あるいは Q)の如く表記するのが妥当である〔…〕.

これは音声学の問題でもあり,音韻論の問題でもある.英語を含めた多くの言語の事情と比べると,日本語の「特殊音素」は確かに特殊ではある.

・ 『日本語百科大事典』 金田一 春彦ほか 編,大修館,1988年.

2024-10-28 Mon

■ #5663. 音節とは何か? [syllable][mora][terminology][phonology][prosody][phonetics][sobokunagimon]

標題は素朴な疑問だが,実は言語学的には簡単には答えられない.音節 (syllable) は音声学でも基本的な概念だが,実は一般的な定義を与えるのが難しいのだ.Bussmann の言語学用語集を読んでみよう.

syllable

Basic phonetic-phonological unit of the word or of speech that can be identified intuitively, but for which there is no uniform linguistic definition. Articulatory criteria include increased pressure in the airstream . . . , a change in the quality of individual sounds . . . , a change in the degree to which the mouth is opened. Regarding syllable structure, a distinction is drawn between the nucleus (= 'crest,' 'peak,' ie. the point of greatest volume of sound which, as a rule, is formed by vowels) and the marginal phonemes of the surrounding sounds that are known as the head (= 'onset,' i.e. the beginning of the syllable) and the coda (end of the syllable). Syllable boundaries are, in part, phonologically characterized by boundary markers. If a syllable ends in a vowel, it is an open syllable; if it ends in a consonant, a closed syllable. Sounds, or sequences of sounds that cannot be interpreted phonologically as syllabic (like [p] in supper, which is phonologically one phone, but belongs to two syllables), are known as 'interludes.'

ある個別言語の音節は母語話者にとって直感的に理解される単位だが,言語一般を念頭において客観的に定式化しようと試みても,うまくいかない.調音音声学や聴覚音声学の側からの定義,または音韻理論的な解釈などがあるものの,必ずしもきれいには定義できない.それでいて母語話者は音節という単位を「知っている」らしいというのだから,不思議だ.

音節をめぐっては,hellog でも関連する話題を取り上げてきた.以下の記事などを参照.

・ 「#347. 英単語の平均音節数はどのくらいか?」 ([2010-04-09-1])

・ 「#1440. 音節頻度ランキング」 ([2013-04-06-1])

・ 「#1513. 聞こえ度」 ([2013-06-18-1])

・ 「#1563. 音節構造」 ([2013-08-07-1])

・ 「#3715. 音節構造に Rhyme という単位を認める根拠」 ([2019-06-29-1])

・ 「#4621. モーラ --- 日本語からの一般音韻論への貢献」 ([2021-12-21-1])

・ 「#4853. 音節とモーラ」 ([2022-08-10-1])

・ Bussmann, Hadumod. Routledge Dictionary of Language and Linguistics. Trans. and ed. Gregory Trauth and Kerstin Kazzizi. London: Routledge, 1996.

2024-09-15 Sun

■ #5620. study の第1音節母音が短母音であることについて [senbonknock][sobokunagimon][phonetics][phonology][french][latin][loan_word][syllable][monophthong][hellive2024][heldio]

「#5618. 早朝の素朴な疑問「千本ノック」 with 小河舜さん --- 「英語史ライヴ2024」より」 ([2024-09-13-1]) で紹介した,Voicy heldio の「早朝の素朴な疑問「千本ノック」 with 小河舜さん」にて,本編の40分30秒くらいから「study と student で <u> の部分の発音の仕方が異なるのはなぜですか?」という問いが取り上げられています.「#3295. study の <u> が短母音のわけ」 ([2018-05-05-1]) の説明では不十分ではないか,という指摘がありました.

上記「千本ノック」では手元に詳しい情報がない状態での即興の回答だったのですが,その後,詳しく調べてみると,いろいろと込み入った事情があるようです.study の第1音節母音が短母音であるのは,この単語がもともとはラテン語由来でありながら,フランス語を経由してきたという経緯が関与していそうです.

これについては,英語音韻史を書いた中尾 (339) に手がかりがあった.

F [= French] 借入語の音量:OF [= Old French] の母音は CL [= Classical Latin] の音量ではなく,VL [= Vulgar Latin] の閉音節では短く,開音節では長いという原則を受け継いだ.ME [= Middle English] の音組織は F 借入語を通してこの新しい型の音量をしばしば反映する.

ここで短母音になる具体的な音環境が3点ほど挙げられているのだが,その1つに「3音節動詞,名詞,形容詞の第1音節」がある(中尾,p. 340).動詞 study の中英語形 studien が,この項目の多数の例の1つとして挙げられている(赤字で示した).

(3) 3音節動詞,名詞,形容詞の第1音節:banisshen (=banish)/ravisshen (=ravish)/vanisshen (=vanish)/perishen (=perish)/finishen (=finish)/florisshen (=flourish)/norishen (=nourish)/publisshen (=publish)/punisshen (=punish)/travailen (=travail)/honouren (=honour)/visiten (=visit)/governen (=govern)/studien (=study)/family/salary/memory/remedy/misery/chalaundre (=calendar)/chapitre (=chapter)/sepulcre/oracle/miracle/ministre (=minister)/vinegre (=vinegar)/covenant/rethorik (=rhetoric)/bacheler (=bachelor)/charitee (=charity)/vanite (=vanity)/jolitee (=jollity)/povertee (=poverty)/libertee (=liberty)/trinitee (=trinity)/facultee (=faculty)/vavasour/amorous/casuel (=casual)/natural/general/lecherous/seculer (=secular)/diligent

動詞 study は,中英語では stud・ī・en のように3音節語でした.この場合,現代の2音節語 stu・dent とは異なり,第1音節が閉音節となるために問題の母音が短く保たれる,といった理屈となります.

・ 中尾 俊夫 『音韻史』 英語学大系第11巻,大修館書店,1985年.

2024-03-14 Thu

■ #5435. 仮名の濁点と英語摩擦音3対の関係 [syllable][phonology][grammatology][hiragana][japanese][writing][diacritical_mark][phonetics][consonant][fricative][th][mond][helwa]

現代日本語の慣習によれば,平仮名の「か」に対して「が」,「さ」にたいして「ざ」,「た」に対して「だ」のように濁音には濁点が付される.阻害音について,清音に対して濁音ヴァージョンを明示するための発音区別符(号) (diacritical_mark) だ.ハ行子音を例外として,原則として無声音に対して有声音を明示するための記号といえる.濁点のこの使用方針はほぼ一貫しており,体系的である.

一方,英語の摩擦音3対 [f]/[v], [s]/[z], [θ]/[ð] については,正書法上どのような書き分けがなされているだろうか.この問題については,1ヶ月ほど前に Mond に寄せられた目の覚めるような質問を受け,それへの回答のなかで部分的に議論した.

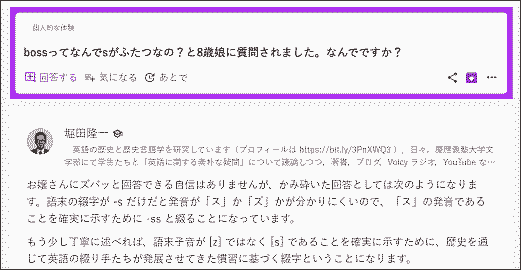

・ boss ってなんで s がふたつなの?と8歳娘に質問されました.なんでですか?

[f] と [v] については,それぞれ <f> と <v> で綴られるのが大原則であり,ほぼ一貫している.of [əv] のような語はあるが,きわめて例外的だ.

[s] と [z] の書き分けに関しては,上記の回答でも,かなり厄介な問題であることを指摘した.<s>, <ss>, <se>, <ce>; <z>, <zz>, <ze> などの綴字が複雑に絡み合ってくるのだ.なるべく書き分けたいという風味はあるが,そこに一貫性があるとは言いがたい.

[θ] と [ð] に至っては,いずれも <th> という1種類の綴字で書き表わされ,書き分ける術はない.歴史的にいえば,書き分けようという意図も努力も感じられなかったとすらいえる.

以上より序列をつければ,

・ 仮名の濁点を利用した書き分けは「トップ合格」

・ [f]/[v] の書き分けは「合格」

・ [s]/[z] の書き分けは「ギリギリ及第」

・ [θ]/[ð] の書き分けは「落第」

となる.この序列づけのインスピレーションを与えてくれたのは Daniels (64) の次の1文である,

Phonemic split sometimes brings new letters or spellings (e.g. Middle English <v> alongside <f> when French loans caused voicing to become significant; cf. also <vision> vs <mission>), sometimes not---English used <ð> and <þ> indifferently, even in a single manuscript, for both the voiced and voiceless interdentals, a situation persisting with Modern English <th> due to low functional load. Japanese, on the other hand, uses diacritics on certain kana for the same purpose.

なお,今回の話題については,先行して Voicy のプレミアムリスナー限定配信チャンネル「英語史の輪」 (helwa) の配信回「【英語史の輪 #95】boss ってなんで s が2つなの?」(2月17日配信)で取り上げている.

・ Daniels, Peter T. "The History of Writing as a History of Linguistics." Chapter 2 of The Oxford Handbook of the History of Linguistics. Ed. Keith Allan. Oxford: OUP, 2013. 53--69.

2024-03-08 Fri

■ #5429. OED でみる言語学の術語としての mora [syllable][japanese][mora][phonology][prosody][terminology][oed]

「#4621. モーラ --- 日本語からの一般音韻論への貢献」 ([2021-12-21-1]) で,日本語の音韻論上の単位としてモーラ (mora) の術語を導入した McCawley (1968) に触れた(Daniels, p. 63 を参照).

McCawley は日本語の音韻論に mora の術語を導入した点でオリジナルだったものの,mora という概念を言語学に持ち込んだ最初の人ではない.OED の mora, NOUN1 によると,語義 3.b. が言語学用語としての mora であり,初出は1933年とある.以下にこの語義の項を引用する.

3.b. Linguistics. The smallest or basic unit of duration of a speech sound. 1933-

1933 In dealing with matters of quantity, it is often convenient to set up an arbitrary unit of relative duration, the mora. Thus, if we say that a short vowel lasts one mora, we may describe the long vowels of the same language as lasting, say, one and one-half morae or two morae. (L. Bloomfield, Language vii. 110)

1941 In many cases it will be found that an element smaller than the phonetic syllable functions as the accentual or prosodic unit; this unit may be called, following current practice, the mora... The term mora..is useful in avoiding confusion, even if it should turn out to mean merely phonemic syllable. (G. L. Trager in L. Spier et al., Language Culture & Personality 136)

1964 Each of the segments characterized by one of the successive punctual tones is called a mora. (E. Palmer, translation of A. Martinet, Elements of General Linguistics iii. 80)

1988 The terms 'bimoric' and 'trimoric' relate to the idea that these long vowels consist of two, respectively three, 'moras' or units of length, rather than the single 'mora' of short vowels. (Transactions of Philological Society vol. 86 137)

McCawley が引用されていないのが残念である.いずれにせよ,mora が,権威ある辞書であるとはいえ専門辞書ではない OED で単純に定義できるほど易しい概念ではないもののようだ.関連して以下の記事も参照.

・ 「#4624. 日本語のモーラ感覚」 ([2021-12-24-1])

・ 「#4853. 音節とモーラ」 ([2022-08-10-1])

・ Daniels, Peter T. "The History of Writing as a History of Linguistics." Chapter 2 of The Oxford Handbook of the History of Linguistics. Ed. Keith Allan. Oxford: OUP, 2013. 53--69.

・ McCawley, James D. The Phonological Component of a Grammar of Japanese. The Hague: Mouton, 1968.

2023-02-10 Fri

■ #5037. 軟口蓋鼻音の音素としての特異な性質2点 [consonant][phoneme][allophone][phonology][phonemicisation][syllable][h]

現代英語において有声軟口蓋鼻音 [ŋ] は /ŋ/ として1つの音素と認められている.一方,[ŋ] は別の音素 /n/ の異音としての顔ももつ.英語の音韻体系において [ŋ] も /ŋ/ も中途半端な位置づけを与えられている.この音(素)の位置づけにくさは,それが英語の歴史の比較的新しい段階で確立したことと関係する.過去の関連する記事として以下を挙げておきたい.

・ 「#1508. 英語における軟口蓋鼻音の音素化」 ([2013-06-13-1])

・ 「#3482. 語頭・語末の子音連鎖が単純化してきた歴史」 ([2018-11-08-1])

・ 「#3855. なぜ「新小岩」(しんこいわ)のローマ字表記は *Shingkoiwa とならず Shinkoiwa となるのですか?」 ([2019-11-16-1])

・ 「#4344. -in' は -ing の省略形ではない」 ([2021-03-19-1])

Minkova (138) によると,音素 /ŋ/ には2つの特異性がある.1つは,この音素が音節の coda にしか現われないこと.2つには,それに加えて domain-final にしか現われないことである.前者は音節ベースの制約で,後者は形態・語彙ベースの制約と考えてよい.後者は有り体にいえば,単語ごとに実現が /ŋ/ か /ŋg/ かが異なるので注意,と述べているのと同義である.

The distribution of contrastive /ŋ/ prompts some interesting phonological questions. Like PDF /h-/, which can appear only in onsets, /ŋ/ is a 'defectively distributed' phoneme: it can be distinctive only in coda position. The restriction reflects its historical origin since it is only through the loss of the voiced velar stop in the coda that /ŋ/ became contrastive: kin--king, ban--bang, run--rung. Before /k/, as in plank, sink, hunk, [-ŋ] remains a positional allophone followed by the voiceless stop. Thus, we get a three-way opposition in pin [pɪn]--ping [pɪŋ]--pink [pɪŋk], sin, sing, sink, and so on.

Another peculiarity of contrastive /ŋ/ is that it has to be domain-final, that is, the [-g-] is preserved stem-internally, rendering [-ŋ-] allophonic, as in Bangor, bingo, tango, single, hungry, Hungary, all with [-ŋg-]. Note that the preservation of [-g-] does not depend only on syllabification, because in forms derived with -ing or the agentive suffix -er, the [-g-] of the stem is not realised, and the derived form copies the shape of the base form: singing, singer with just [-ŋ-]. In addition to the most frequent -ing and -er, the majority of the native suffixes such as -y, -dom, -hood, -ness, -ish, -less, -ling, also -let (OFr), preserve the shape of the base: slangy, kingdom, thinghood, youngness, strongish, fangless, kingling, ringlet have [-ŋ-]. The addition of a comparative suffix, -er or -est, as in longer, strongest, youngly, however, results in heterosyllabic [ŋ].[g]. The addition of Latinate suffixes generally preserves the [g], as in fungation, diphthongal, but not always, as in ringette, nothingism. Then there is vacillation with some derivatives: prolong and prolonging are always just [-ŋ], prolongation varies between [-ŋ-] and [-ŋg-], and prolongate is always [-ŋg-]. There are some idiosyncrasies: dinghy, hangar allow both pronunciations, and so do English and England. The behaviour of [-ŋ] in clitic groups and phrases is also variable; the variability of [-ŋ] is of continuous theoretical interest. In our diachronic context, the deletion of the [g] and the possibility of phonemic [ŋ] in narrowly defined contexts in late ME and EModE is most notable as an addition to the inventory of contrastive sounds in English.

近代英語期以降 [ŋ] は音素化 (phonemicisation) を経たが,歴史の浅さと分布の不徹底さゆえに,理論的な扱いは今に至るまで常に難しい.

・ Minkova, Donka. A Historical Phonology of English. Edinburgh: Edinburgh UP, 2014.

2022-08-11 Thu

■ #4854. モーラ伯リズムと強勢拍リズム [syllable][mora][phonology][prosody][typology][japanese][rhythm][stress][world_englishes]

昨日の記事「#4853. 音節とモーラ」 ([2022-08-10-1]) に引き続き,日英語の韻律を比較対照する.以下,窪薗 (27--28) を参照する.

日本語はモーラ(音節)拍リズム (mora-timed/syllable-timed rhythm) をもち,英語は強勢拍リズム (stress-timed rhythm) をもつといわれる.

日本語のモーラ(音節)拍リズムとは,同じ長さの単位(モーラや音節などの単位で,日本語の場合には典型的にモーラ)が連続して現われるもので,「連続のリズム」 (rhythm of succession) あるいは「機関銃リズム」 (machine-gun rhythm) とも呼ばれる.英語母語話者にとって,日本語のリズムは「ダダダダダダダダ」のように単調なものに聞こえるという.

一方,英語の強勢拍リズムとは,強勢のある音節とない音節とが典型的に交互に現われるもので,「交替のリズム」 (rhythm of alternation) あるいは「モールス信号リズム」 (Morse-code rhythm) ともいわれる.日本語母語話者にとって,英語のリズムは強弱のメリハリのある音の塊の繰り返しと聞こえる.日英語の基本的なリズム感は,このように類型論的に対照的なため,お互いに違和感が大きい.

現代英語が強勢伯リズムをもつことは間違いないが,英語史の観点からは,この事実ですら相対化して捉えておく必要がある.古英語は純粋な強勢伯リズムの言語ではなかったという議論もあるし,現代の世界英語でしばしば音節伯リズムが聞かれることも確かである.一方,英語に染みついた強勢伯リズムこそが,英語史を通じて豊富にみられる母音変化の原動力だったとする見解もある.英語史におけるリズム (rhythm) の役割は,思いのほか大きい.以下の記事も要参照.

・ 「#1647. 言語における韻律的特徴の種類と機能」 ([2013-10-30-1])

・ 「#3387. なぜ英語音韻史には母音変化が多いのか?」 ([2018-08-05-1])

・ 「#3644. 現代英語は stress-timed な言語だが,古英語は syllable-timed な言語?」 ([2019-04-19-1])

・ 「#4470. アジア・アフリカ系の英語にみられるリズムと強勢の傾向」 ([2021-07-23-1])

・ 「#4799. Jenkins による "The Lingua Franca Core"」 ([2022-06-17-1])

・ 窪薗 晴夫 「第1章 音韻論」『日英対照 英語学の基礎』(三原 健一・高見 健一(編著),窪薗 晴夫・竝木 崇康・小野 尚久・杉本 孝 司・吉村 あき子(著)) くろしお出版,2013年.

2022-08-10 Wed

■ #4853. 音節とモーラ [syllable][mora][phonology][phonetics][prosody][typology][japanese]

音韻論上,音節 (syllable) とモーラ (mora) は異なる単位である.モーラのほうが小さい単位であり,たいてい長母音や2重母音は音節としては1音節とカウントされるが,モーラとしては2モーラとカウントされる.日本語からの例から,両者の関係を整理しておこう(窪薗,p. 15).

| 単語 | 音節 | モーラ |

| ---------------------- | ----------------------------- | ----------- |

| オバマ | 3 (o.ba.ma) | 3 (o-ba-ma) |

| ブッシュ | 2 (bus.syu) | 3 (bu-s-syu) |

| クリントン | 3 (ku.rin.ton) | 5 (ku-ri-n-to-n) |

| トヨタ | 3 (to.yo.ta) | 3 (to-yo-ta) |

| ホンダ | 2 (hon.da) | 3 (ho-n-da) |

| ニッサン | 2 (nis.san) | 4 (ni-s-sa-n) |

ロシアの言語学者 Trubetkoy によれば,世界の言語は「モーラ言語」と「音節言語」に分類できるという.これに従うと,日本語はモーラ言語,英語は音節言語ということになる.しかし,窪薗 (16--17) は,最小性制約 (minimality constraint) の事例に触れながら,次のように指摘している.

人間の言語を音節言語とモーラ言語に分ける考え方は,言語間の違いをある程度捉えている一方で,音節とモーラを共存できない単位として捉えるという問題点をはらんでいる.実際には,英語のような「音節言語」にもモーラは必要であり,一方,日本語(標準語)のように「モーラ言語」とされる言語にも音節が不可欠となる.

例えば英語では,1音節の語は多いが1モーラの語は許容されない.[pin] pin や [pi:] pea という2モーラの1音節語は存在するが,[pi] という1モーラの長さの1音節語は存在しない.偶然に存在しないのではなく,構造的に許容されないのである.……〔中略〕……最小性制約は英語のアルファベット発音にも表れており,アルファベットを1つずつ語として発音する場合には A は [æ] ではなく [ei],B も [b] や [bi] ではなく [bi:] と2モーラ(以上)の長さで発音される.

一方,モーラ言語とされる日本語(標準語)の記述にも音節という単位が不可欠となる.例えば外来語の短縮形には〔中略〕「2モーラ以上」という条件だけでなく,「2音節以上」という条件も課される.チョコ(<チョコレート)やスト(<ストライキ)という2音節2モーラの短縮はあっても,*パン(<パンフレット)や*シン(<シンポジウム),*パー(<パーマエント(ウェーヴ))という短縮形が許容されないのはこのためである.2モーラの音節で始まる語は3モーラ目までを残して,2音節の短縮形(パンフ,シンポ,パーマ)が作り出される.

ここから,音節とモーラは二律背反的な単位ではなく,1つの言語のなかで同居し,補完的な関係にある単位ととらえる必要があることが分かる.日本語の音節やモーラについては,以下の記事も参照.

・ 「#1023. 日本語の拍の種類と数」 ([2012-02-14-1])

・ 「#3719. 日本語は開音節言語,英語は閉音節言語」 ([2019-07-03-1])

・ 「#3720. なぜ英語の make は日本語に借用されると語末に母音 /u/ のついた meiku /meiku/ となるのですか?」 ([2019-07-04-1])

・ 「#4621. モーラ --- 日本語からの一般音韻論への貢献」 ([2021-12-21-1])

・ 「#4624. 日本語のモーラ感覚」 ([2021-12-24-1])

・ 窪薗 晴夫 「第1章 音韻論」『日英対照 英語学の基礎』(三原 健一・高見 健一(編著),窪薗 晴夫・竝木 崇康・小野 尚久・杉本 孝司・吉村 あき子(著)) くろしお出版,2013年.

2022-01-20 Thu

■ #4651. なぜ fire から派生した形容詞 fiery はこの綴字なのですか? [sobokunagimon][spelling][pronunciation][adjective][gvs][vowel][syllable][analogy][suffix]

この素朴な疑問は私も長らくナゾだったのですが,最近ゼミの学生に指摘してもらう機会があり,改めて考え出した次第です.fire に派生接尾辞 -y を付すのであれば,そのまま *firy でよさそうなものですが,なぜ fiery となるのでしょうか.expire → expiry, mire → miry, spire → spiry, wire → wiry などの例はあるのですが,fire → fiery のタイプは他に例がないようなので,ますます不思議です.

暫定的な答え,あるいはヒントとしては,近代英語期に fire が1音節ではなく2音節で,fiery が2音節ではなく3音節で発音されたことが関係するのではないかと睨んでいます.

教科書的にいえば,中英語の [fiːr], [ˈfiː ri] は大母音推移 (gvs) を経て各々 [fəɪr], [ˈfəɪ ri] へ変化しました.長母音が2重母音に変化しただけで,音変化の前後でそれぞれ音節数に変化はありませんでした.

しかし,語幹末の r の影響で,その直前に渡り音として曖昧母音 [ə] が挿入され,それが独立した音節の核となるような発音が,初期近代英語期には変異形として存在したようなのです.要するに fi-er, fi-e-ry のようなプラス1音節の異形態があったということです.似たような音構成をもつ語について,その旨の報告が同時代からあります.Jespersen (§11.11)の記述を見てみましょう.

The glide before /r/ was even before that time [= 1588 or †1639] felt as a distinct vowel-sound [ə], especially after the new diphthongs that took the place of /iˑ, uˑ/. This is shown by the spelling in some cases after ow: shower < OE scūr bower < OE būr . cower < Scn kūra . lower by the side of lour < Scn lūra 'look gloomy'. tower < F tour; cf. on flower and flour 3.49. Thus also after i in brier, briar, frier, friar, ME brere, frere; fiery, fierie, fyeri (from the 16th c.) for earlier fyry, firy. The glide-vowel [ə] is also indicated by Hart's phonetic spellings 1569: [feiër/ fire (as /heiër/) higher) . /meier/ mire /oˑer/ oar . [piuër] pure . /diër/ dear . [hier/ here (hie r, which also occurs, many be a misprint).

要するに,fire の形容詞形に関する限り,もともとは発音上2音節であり,綴字上も2音節にみえる由緒正しい firy もあったけれども,初期近代英語期辺りには発音上渡り音が挿入されて3音節となり,綴字上もその3音節発音を反映した fiery が併用されたということのようです.そして,もとの名詞でも同じことが起こっていたと.

ところが,現代英語の観点から振り返ってみると,名詞では渡り音を反映していないかのような fire の綴字が標準として採用され,形容詞では渡り音を反映したかのような fiery の綴字が標準として採用されてしまったように見えます.どうやら,英語史では典型的な(というよりも,お得意の)「ちぐはぐ」が,ここでも起こってしまったということではないでしょうか.

あるいは,意味上の「激しさ」つながりで連想される形容詞 fierce との綴字上の類推 (analogy) もあったかもしれないと疑っています.いかがでしょうか.

上の引用でも触れられていますが,flower と flour が,同語源かつ同じ発音でありながらも,異なる綴字に分化した事情と,今回の話題は近いように思われます.「#183. flower と flour」 ([2009-10-27-1]),「#2440. flower と flour (2)」 ([2016-01-01-1]),および 「flower (花)と flour (小麦粉)は同語源!」 (heldio) も参照ください.

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part 1. Sounds and Spellings. London: Allen and Unwin, 1909.

2021-12-24 Fri

■ #4624. 日本語のモーラ感覚 [syllable][phonology][japanese][mora]

日本語の長音,促音,撥音のような特殊音素は,それだけでは一般音韻論が定めるところの音節 (syllable) を構成することはできないものの,日本語母語話者にとっては事実上の音節に相当する1単位として認められている.認められているというよりも,日本語の音韻の基盤そのものであり,これがなければ日本語の音韻論も和歌も俳句も成り立たないというほどの必須要素とされる.

しかし,「?」「っ」「ん」で表わされる音素を,「あ」「か」「さ」と同じ単位(モーラ)とみなしましょうといったところで,日本語を第2言語として学習する者にとっては理解が難しいようである.『新版日本語教育事典』の p. 16 に次のような一節がある.

日本語教育の現場では,この特殊拍のモーラ感覚を教えることの困難さ,つまり,特殊拍を1モーラとしての長さで発音するにはどうしたらよいかを教えることお難しさが,つとに指摘されている.子音あるいは母音1つから成る特殊拍は,子音と母音から成る通常の自立拍(たとえば,「目」/me/,「差」/sa/など)より持続時間は短いものの,日本語話者には1モーラ分の長さをもつと知覚される.モーラという概念は,日本語のみで用いられるわけではないが,モーラ言語といわれる日本語では,モーラという音韻単位が不可欠であることが,音韻論,音響音声学,聴覚音声学,言語心理学,工学,脳科学など,さまざまな分野の研究から明らかにされている.

日本語にとってのモーラとは何なのか.日本語学における大問題であり,私がこれ以上口を挟むわけにもいかない.しかし,母語としての直観を,客観的な言語学用語で説明し,言語学理論によって位置づけことの難しさを象徴する問題として,今回取り上げてみた.数日前の「#4621. モーラ --- 日本語からの一般音韻論への貢献」 ([2021-12-21-1]) の記事を参照.

・ 『新版日本語教育事典』 日本語教育学会 編,大修館書店,2005年.

2021-12-21 Tue

■ #4621. モーラ --- 日本語からの一般音韻論への貢献 [syllable][phonology][grammatology][syllabary][hiragana][katakana][japanese][writing][terminology][mora]

文字論研究史を概説している Daniels (63) に,日本語の仮名(平仮名と片仮名)がモーラに基づく文字であることが言及されている.この事実そのものは日本語学では当然視されており目新しいことでも何でもないが,音節 (syllable) ではなくモーラ (mora) という音韻論的単位が言語学に持ち込まれた契機が,ほかならぬ日本語研究にあったということを初めて知った.日本語の仮名表記や音韻論を理解・説明するのにモーラという概念は是非とも必要だが,否,まさにそのために導入された概念だったのだ.

The term 'mora' was introduced into modern linguistics by McCawley (1968) to render a term (equivalent to 'letter') for the characters in the two Japanese 'syllabaries' ('kana'), hiragana and katakana, which denote not merely the (C)V syllables of the language but also a syllable-closing nasal or length.

モーラと音節が異なる単位であることは,以下の例からも分かる.要するに,長音,促音,撥音のような特殊音素は,独立した音節にはならないが独立したモーラにはなる.

・ 「ながさき」 (Nagasaki) は4モーラで4音節

・ 「おおさか」 (Ōsaka) は4モーラで3音節

・ 「ロケット」 (roketto) は4モーラで3音節

・ 「しんぶん」 (shimbun) は4モーラで2音節

音節とは異なるが,日本語母語話者にとっては明らかに独立した部品とみなされているもう1つの音韻論的単位,それが日本語のモーラである.仮名の各文字には,およそきれいに1つのモーラが対応している.

・ Daniels, Peter T. "The History of Writing as a History of Linguistics." Chapter 2 of The Oxford Handbook of the History of Linguistics. Ed. Keith Allan. Oxford: OUP, 2013. 53--69.

・ McCawley, James D. The Phonological Component of a Grammar of Japanese. The Hague: Mouton, 1968.

2021-07-23 Fri

■ #4470. アジア・アフリカ系の英語にみられるリズムと強勢の傾向 [prosody][phonology][stress][syllable][rhythm][world_englishes][new_englishes][variety][esl][diatone]

現代世界には様々な英語変種があり,ひっくるめて World Englishes や New Englishes と呼ばれることが多い.アジアやアフリカには歴史的な経緯から ESL (English as a Second Language) 変種が多いが,多くのアジア・アフリカ系変種に共通して見られる韻律上の特徴がいくつか指摘されている.ここでは2点を挙げよう.1つは "syllable-timing" と呼ばれるリズム (rhythm) の性質,もう1つは語の強勢 (stress) の位置に関する傾向である.以下 Mesthrie and Bhatt (129) を参照して解説する.

syllable-timing とは,リズムの観点からの言語類型の1つで,英米標準英語がもつ stress-timing に対置されるものである.前者は音節(モーラ)が等間隔で繰り返されるリズムで,日本語やフランス語がこれを示す.後者は強勢が等間隔で繰り返されるリズムで,標準英語やドイツ語がこれを示す(cf. 「#1647. 言語における韻律的特徴の種類と機能」 ([2013-10-30-1]),「#3644. 現代英語は stress-timed な言語だが,古英語は syllable-timed な言語?」 ([2019-04-19-1])).

アジア・アフリカ系の諸言語には syllable-timing をもつものが多く,それらの基層の上に乗っている ESL 変種にも syllable-timing のリズムが持ち越されるということだろう.例えば,インド系南アフリカ英語,黒人系南アフリカ英語,東アフリカ英語,ナイジェリア英語,ガーナ英語,インド英語,パキスタン英語,シンガポール英語,マレーシア英語,フィリピン英語などが syllable-timing を示す.このリズム特徴から派生する別の特徴として,これらの変種には,母音縮約が生じにくく,母音音価が比較的明瞭に保たれるという共通点もある.世界英語の文脈では,syllable-timing のリズムはある意味では優勢といってよい.

これらの変種には,語の強勢に関しても共通してみられる傾向がある.しばしば標準英語とは異なる位置に強勢が置かれることだ.realíse のように強勢位置が右側に寄るものがとりわけ多いが,カメルーン英語などでは adólescence のように左側に寄るものもみられる.また,これらの変種では標準英語の ábsent (adj.) 対 absént (v.) のような,品詞によって強勢位置が移動する現象 (diatone) はみられないという.

全体的にいえば,基層言語の影響の下で韻律上の規則が簡略化したものといってよいだろう.これらは日本語母語話者にとって「優しい」韻律上の特徴であり,今後の展開にも注目していきたい.

・ Mesthrie, Rajend and Rakesh M. Bhatt. World Englishes: The Study of New Linguistic Varieties. Cambridge: CUP, 2008.

2020-02-25 Tue

■ #3956. 語形と韻脚がよく一致していた古英語と一致しなくなり始めた中英語 [prosody][meter][syllable][french][loan_word][rsr]

語形 (wordform) と韻脚 (foot) は,各々独立した単位である.片方は形態音韻論上の単位,もう一方は韻律論上の単位として,各々異なるレベルで役割を担っている.しかし,両者は一致することもよくある.実際,2音節の語形は原則として韻脚に乗るだろう.

歴史的にみると語形と韻脚の一致度は減少傾向にあるようだ.Ritt (122) が次のように論じている.

It seems that English changed from a language in which isomorphy between feet and wordforms was relatively common into one in which it was the exception rather than the rule. . . . Old English word stress fell, as a rule, on the leftmost syllable of the stem. Furthermore, Old English wordforms tended to consist of a stem plus inflectional endings, so that Old English wordforms would typically consist of one stressed and one or more unstressed syllables. Since this type of structure is practically identical with the optimal foot structure, it is easy to see why Old English wordforms very often tended to coincide with feet. It can be assumed that this tendency of feet and wordforms to coincide remained unchanged until well into the Middle English Period. Then, however, the relationship became unbalanced due to two factors. First, the number of monosyllabic words, which was already high in Old English, increased steadily until monosyllabism became typical of English wordforms. A comparison of Old English texts (Beowulf and The Battle of Maldon) and Middle English ones (The Owl and the Nightingale and Chaucer's Canterbury Tales) shows that in Old English less than half of all wordforms used were monosyllabic, while in Middle English roughly two-thirds were. Second, a large number of French loan words were integrated into the English lexicon, and many of them were stressed on their final syllables. It is easy to see that the combination of these two factors must have decreased the probability of feet to coincide with wordforms considerably.

古英語の語形は典型的に「1音節の語幹(強勢)+1音節の屈折語尾(弱勢)」という構成なので,2音節の韻脚ときれいに重なることが多い.ところが,中英語にかけて屈折語尾が衰退し,1音節の語形が増えてくると,1つの語形のみで1つの韻脚を構成することができなくなってくる.つまり,形態音韻論と韻律論がかみ合わなくなってくる.さらに中英語期には,異質な強勢規則 (= Romance Stress Rule; rsr) をもつフランス語からの借用語が大量に流入し,英語本来の「強弱」の語形とともに「弱強」などの語形も増えてきた.こうして,語形が従来型の韻脚に必ずしも乗らないことが多くなってきた.つまり,古英語から中英語にかけての一連の変化を通じて,英語は類型的にいって語形と韻脚が一致しやすいタイプの言語から一致しにくいタイプの言語へとシフトしてきたことになる.

この類型的なシフトは何を意味するのだろうか.様々な含蓄があると思われるが,1つには韻律の作用する場が,形態音韻論上の単位である語(形)というよりも,それより大きな句や節といった統語論上の単位へ移り変わったということがある.形態音韻論上の単位である語(形)の側からみれば,韻律からのプレッシャーがかからなくなり,その分,韻律の要請による語の内部での音変化(特に量の変化)が抑制されるといった効果があっただろう.換言すれば,語(形)がより安定するようになったといえるかもしれない.

屈折の衰退と語(形)の1音節化については「#655. 屈折の衰退=語根の焦点化」 ([2011-02-11-1]),「#2626. 古英語から中英語にかけての屈折語尾の衰退」 ([2016-07-05-1]) を参照.また,屈折の衰退とフランス借用語の導入という2つの要因は,今回の話題にとどまらず中英語の韻律に様々な形でインパクトを与えたと考えられるが,指摘しておくべきもう1つの重要な点は脚韻 (rhyme) の導入との関係である.これについては「#796. 中英語に脚韻が導入された言語的要因」 ([2011-07-02-1]) を参照.

・ Ritt, Nikolaus. Quantity Adjustment: Vowel Lengthening and Shortening in Early Middle English. Cambridge: CUP, 1994.

2020-02-12 Wed

■ #3943. 強勢のある語末音節の rhyme は少なくとも -VC か -VV で構成されていなければならない [phonology][syllable][germanic]

英単語の音節構造には厳しい制約がある.a, the などの弱形をもつ機能語を除き,強勢のある語末音節の rhyme が少なくとも2モーラで構成されていなければならないというものだ.ここでいう rhyme とは音節構造の単位のことで,「#1563. 音節構造」 ([2013-08-07-1]),「#3715. 音節構造に Rhyme という単位を認める根拠」 ([2019-06-29-1]) で説明した,音節末の「母音(+子音)」の部分を指す.

この部分が2モーラなければならないということは,要するに最低条件として「短母音+1子音」 (VC) か「長母音/2重母音」 (VV) のいずれかでなければならないということだ.音節の頭 (onset) に子音があるかどうかは問わないが,問題の部分が「短母音」のみで終わるような単語は許されないということになる.つまり「短母音」だけの強勢をもつ語末音節はあり得ないし,「子音+短母音」もダメである.確かに機能語の弱形を除けば /ɪ/, /ɛ/, /æ/, /ɑ/, /ɒ/, /ɔ/, /ʊ/, /ʌ/, /ə/ のような語はないし,これらに何らかの頭子音を加えただけの語も存在しない.英語において,この音節構造上の制約は非常に強い(例外については「#3713. 機能語の強音と弱音」 ([2019-06-27-1]),「#3776. 機能語の強音と弱音 (2)」 ([2019-08-29-1]) を参照).

実はこの性質は北西ゲルマン語群に共通のものである.ゲルマン語派の発達の North-West Germanic と呼ばれる段階で,この音節構造の型が獲得された.獲得の理由は明らかではないが,いずれにせよ短母音のみで終わる強勢をもつ語末音節は御法度となった.歴史的に短母音で終わっていた場合には,原則として長母音化するという形でルールに合わせることになったのである.関連して Minkova (70) を引用する.

. . . we noted the absence of word-final stressed short, lax, non-peripheral vowels [ɪ ɛ æ ʊ ʌ] in PDE; words such as *se with [-ɛ], *decrí with [-ɪ], *bru with [-ʊ] are ill-formed. This constraint on the shape of the final stressed syllable in English can be traced back to OE and even earlier. In all North-West Germanic languages the final vowels of lexical monosyllables became uniformly long, that is, they were lengthened if the original vowel was short. In some instances the long vowel appears to be a compensation for the loss of PrG final /-z/: PrG */hwaz/ > OE hwā 'who', PrG /wiz/, OE wē 'we'. Lengthening without loss of a syllable coda is attested in OE nū 'now', Goth. nu, OE swā 'so', Goth. swa; in this second set the process is evidently driven by the preference for co-occurrence of stress and syllable weight.

この制約は,1音節語に関する正書法上の「#2235. 3文字規則」 ([2015-06-10-1]) にも,間接的ながら一定の影を落としているにちがいない.

・ Minkova, Donka. A Historical Phonology of English. Edinburgh: Edinburgh UP, 2014.

2019-08-28 Wed

■ #3775. 英語は開音節を目指して音変化を起こしている [sound_change][phonetics][phonology][r][l][consonant][syllable][vowel][stress][rhythm][prosody]

「#3719. 日本語は開音節言語,英語は閉音節言語」 ([2019-07-03-1]) でみたように,英語は類型論的にいえば有標の音節タイプである閉音節を多くもつ言語であることは事実だが,それでも英語の音変化の潮流を眺めてみると,英語は無標の開音節を志向していると考えられそうである.

安藤・澤田は現代英語にみられる r の弾音化 (flapping; city, data などの t が[ɾ] となる現象),l の咽頭化 (pharyngealization; feel, help などの l が暗い [ɫ] となる現象),子音の脱落(attem(p)t, exac(t)ly, mos(t) people など)といった音韻過程を取り上げ,いずれも音節末の子音が関わっており,その音節を開音節に近づける方向で生じているのではないかと述べている.以下,その解説を引用しよう (70) .

弾音化は,阻害音の /t/ を,より母音的な共鳴音に変える現象であり,これは一種の母音化 (vocalization) と考えられる.非常に早い話し方では,better [bɛ́r] のように,弾音化された /t/ が脱落することもある.また,/l/ の咽頭化では,舌全体を後ろに引く動作が加えられるが,これは本質的に母音的な動作であり,/l/ は日本語の「オ」のような母音に近づく.実際,feel [fíːjo] のように,/l/ が完全に母音になることもある.したがって,/l/ の咽頭化も,共鳴音の /l/ をさらに母音に近づける一種の母音化と考えられる.子音の脱落は,母音化ではないが,閉音節における音節末の子音連鎖を単純化する現象である.

このように,三つの現象は,いずれも,音節末の子音を母音化したり,脱落させることによって,最後が母音で終わる開音節に近づけようとしている現象であり,機能的には共通していることがわかる.〔中略〕本質的に開音節を志向する英語は,さまざまな音声現象を引き起こしながら,閉音節を開音節に近づけようとしていると考えられる.

これは音韻変化の方向性が音節構造のあり方と関連しているという説だが,その音節構造のあり方それ自身は,強勢やリズムといった音律特性によって決定されているともいわれる.これは音変化に関する壮大な仮説である.「#3387. なぜ英語音韻史には母音変化が多いのか?」 ([2018-08-05-1]),「#3466. 古英語は母音の音量を,中英語以降は母音の音質を重視した」 ([2018-10-23-1]) を参照.

・ 安藤 貞雄・澤田 治美 『英語学入門』 開拓社,2001年.

2019-07-29 Mon

■ #3745. 頭子音 s が出没する印欧語根 [indo-european][reconstruction][consonant][terminology][syllable]

印欧祖語の語根には,あるときには頭子音として s が現われ,別ときには現われないという種類の語根がある.s の出没のパターンが予測できないために "s mobile root" と呼ばれる.印欧語根辞典などでは *(s)ker-, *(s)pek-, *(s)tenə- のように,s がカッコにくくられていることが多い.

例として *(s)teg- (to cover) を挙げよう.ギリシア語の反映形 stégō (I cover) では s が現われているが,同根にさかのぼるラテン語 toga (トーガ《古代ローマ市民の外衣》)では s がない.英語への借用語で考えてみれば,ギリシア語からの stegosaur (剣竜,ステゴサウルス)では s が見えるが,ラテン語からの派生語群 detect, protect, tectorial, tegument, tile では s が見えない.ゲルマン単語としては thatch や deck も同根にさかのぼるが,s が現われない.

一見すると各言語において印欧祖語 *s に関する音韻的振る舞いが異なっていたようにもみえるが,実際のところ1つの言語の内部を眺めてみても s の揺れは観察され,予測できないかたちで単語ごとに s の有無がきまっているようだ.したがって,印欧語根そのものにカッコ付きで s を示す慣習となっている.

s で始まる頭子音群の振る舞いは,この印欧祖語における問題とは別に,英語音韻史においても問題が多い.関連して「#2080. /sp/, /st/, /sk/ 子音群の特異性」 ([2015-01-06-1]),「#2676. 古英詩の頭韻」 ([2016-08-24-1]) も参照されたい.

2019-07-06 Sat

■ #3722. 混成語は右側主要部の音節数と一致する [blend][syllable][compound][phonology]

混成語 (blend) について,「#630. blend(ing) あるいは portmanteau word の呼称」 ([2011-01-17-1]),「#631. blending の拡大」 ([2011-01-18-1]),「#876. 現代英語におけるかばん語の生産性は本当に高いか?」 ([2011-09-20-1]) などの記事で取り上げてきた.

音節数という観点から混成語をみてみると,おもしろい性質があることに気づく.混成語の音節数(モーラ数)は,そのもととなっている2単語のうち後半の語(右側主要部)の音節数(モーラ数)に一致するという事実である.

西原・菅原 (102--03) による,日本語と英語からの例を挙げよう.

| 混成語 | 音節数(モーラ数) |

| ダスト+ゾーキン → ダスキン | 3 + 4 → 4 |

| ママ+アイドル → ママドル | 2 + 4 → 4 |

| オ+シッポ → オッポ | 1 + 3 → 3 |

| smoke+fog → smog | 1 + 1 → 1 |

| breakfast+lunch → brunch | 2 + 1 → 1 |

| lunch+supper → lupper | 1 + 2 → 2 |

絶対的なルールではなく,Ebony + phonics → Ebonics, parallel + Olympics → Paralympics などの例外もみられるが,およそ当てはまるとはいえる.

一般的に,複合語においては右側主要部が品詞や意味内容を決定するとされる.混成という現象において右側主要部が語の大きさを決定するということは,右側主要部が形態音韻論的にも重要な役割を担っていることを示す.

・ 西原 哲雄・菅原 真理子 「第4章 形態構造と音韻論」菅原 真理子(編)『音韻論』朝倉日英対照言語学シリーズ 3 朝倉書店,2014年.88--105頁.

2019-07-04 Thu

■ #3720. なぜ英語の make は日本語に借用されると語末に母音 /u/ のついた meiku /meiku/ となるのですか? [sobokunagimon][japanese][syllable][phonetics][phoneme][sonority][loan_word][sonority]

昨日の記事「#3719. 日本語は開音節言語,英語は閉音節言語」 ([2019-07-03-1]) でみたように,音節タイプという観点からみると,日本語と英語は対照的な言語です.英語は子音で終わる閉音節 (closed syllable) を示す語が多数ありますが,日本語では稀です.そのため,閉音節をもつ英単語を日本語に受容するに当たって,閉音節に何らかの調整を加えて開音節 (open syllable) へと変換するのが好都合です.とりわけ語末音節は開音節に変換したいところです.そのような調整のうち最も簡単な方法の1つは,音節末子音に母音を加えることです.これで原語の閉音節は,たいてい日本語の自然な音節タイプに組み入れることができるようになります.

標題の例で考えてみましょう.英語の make /meɪk/ は子音 /k/ で終わる閉音節の語です.これを日本語に組み入れるには,この /k/ のあとに母音を1つ添えてあげればよいのです.具体的には /u/ を加えて「メイク」 /meiku/ とします.結果として /mei.ku/ と2音節(3モーラ)となりますが,語末音節は無事に開音節となりました.

問題は,なぜ挿入される母音が /u/ であるかという点です.map (マップ), lobe (ローブ), dog (ドッグ), tough (タフ), love (ラブ), rice (ライス), rose (ローズ), dish (ディッシュ), cool (クール), game (ゲーム), sing (シング) などでも,対応するカタカナ語を考えてみると,すべて語末に /u/ が付加されています.

しかし,比較的古い時代の借用語では cake (ケーキ)や brush (ブラシ)のように /i/ を付加する例もみられますし,watch (ウォッチ), badge (バッジ),garage (ガレージ)なども同様です.調音音声学的には,原語の発音に含まれている硬口蓋歯擦音の /ʃ, ʒ, ʧ, ʤ/ と前舌高母音 /i/ とは親和性が高い,と説明することはできるだろうとは思います.

/u/ か /i/ かという選択の問題は残りますが,なぜ他の母音ではなくこの2つが採られているのでしょうか.それは,両者とも高母音として聞こえ度 (sonority) が最も低く,かつ短い母音だからと考えられています(川越,pp. 55--56).原語にはない母音を挿入するのですから,受容に当たって変形を加えるとはいえ,なるべく目立たない変更にとどめておきたいところです.そこで音声学的に影の薄い /u/ か /i/ が選択されるということのようです.

ただし,重要な例外があります.英単語の音節末に現われる /t/ や /d/ については,日本語化に当たり /i/, /u/ ではなく /o/ を加えるのが一般的です.cat (キャット),bed (ベッド)の類いです.これは,もし /u/ や /i/ を付加すると,日本語の音として許容されない [tu, ti, du, di] が生じてしまうため,/u/ の次に高い /o/ を用いるものとして説明されます.音節を日本語化して [tsu, tʃi, dzu, dʒi] とする道も理屈としてはあり得たかもしれませんが,その方法は採られませんでした.

「メイク」も「ケーキ」も「キャット」も,日本語音韻論に引きつけた結果の音形ということだったわけです.

・ 川越 いつえ 「第2章 音節とモーラ」菅原 真理子(編)『音韻論』朝倉日英対照言語学シリーズ 3 朝倉書店,2014年.30--57頁.

2019-07-03 Wed

■ #3719. 日本語は開音節言語,英語は閉音節言語 [typology][syllable][phonology][markedness][japanese]

母音で終わる音節を開音節 (open syllable),子音で終わる音節を閉音節 (closed syllable) と呼ぶ.開音節をもたない言語はないが,閉音節をもたない言語はありうるので,音節のタイプとしては前者が無標,後者が有標ということになる.

日本語では撥音や促音という形をとって閉音節もあるにはあるが,音節の圧倒的多数(90%ほど)は開音節である(川越,p. 55).タイプとしては,典型的な開音節言語 (open syllable language) と呼んでよいだろう.他の開音節言語としては,イタリア語,スペイン語,フィジー語,ヨルバ語などが挙げられる.

一方,英語は閉音節が非常に多いので,タイプとしては閉音節言語 (closed syllable language) とみなしてよい.川越 (55) によると,基礎語彙850語でみると,85%が閉音節だという.他の開音節言語としては,中国語や朝鮮語が挙げられる.

無標の特徴をもつ言語を母語とする者が,有標の特徴をもつ言語を第2言語として学習しようとする際には,しばしば困難が伴う.たとえば,日本語母語話者は閉音節に不慣れなため,閉音節言語である英語を習得する際に難しさを感じるだろう.

なお,英語は閉音節言語とはいっても,「#1440. 音節頻度ランキング」 ([2013-04-06-1]) で示されるように,音節のトークン頻度でいえば開音節の占める割合は決して少なくないことを付言しておきたい.

・ 川越 いつえ 「第2章 音節とモーラ」菅原 真理子(編)『音韻論』朝倉日英対照言語学シリーズ 3 朝倉書店,2014年.30--57頁.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow