2024-12-09 Mon

■ #5705. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック at 目白大学 [senbonknock][sobokunagimon][sociolingustics][voicy][heldio][goshosan][stress][personal_pronoun][pragmatics][variety][3ps][language_or_dialect][language_family][origin_of_language][artificial_language][waseieigo][stigma][synonym][sapir-whorf_hypothesis][lexicology]

先日,五所万実さん(目白大学)に,同大学で開講されている社会言語学入門の授業にお招きいただきました.ありがとうございます! 事前に受講学生の皆さんより質問を募るなどの準備を整えた上で,授業本番で千本ノック (senbonknock) を敢行しました.五所さんと2人でのライヴのような千本ノックとなりましたが,数々の良問が飛び出し,80分ほどのエキサイティングなセッションとなりました.

この授業の一部始終を Voicy heldio で収録しました.全体を前半と後半に分け,各々を配信しました.以下に各質問および対応するチャプター分秒を示します.

【前半(約48分) 「#1284. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック at 目白大学 --- Part 1」】

(1) Chapter 2, 03:55 --- 発音上のアクセントが苦手なのですが,何かコツはありますか? (言語におけるアクセントの存在意義は?)

(2) Chapter 3, 04:58 --- なぜ日本語には「私」「僕」「俺」など1人称に多くの言い方があるのですか?

(3) Chapter 4, 00:03 --- 日本語にあるような役割語は英語には存在するのですか? (「周辺部」の話題へ)

(4) Chapter 4, 04:40 --- なぜ you には「あなた」と「あなた方」の両方の意味があるのですか?

(5) Chapter 5, 02:57 --- なぜ3単現の -s をつけるのですか?

(6) Chapter 5, 01:26 --- 違う語族なのに似ている言語はありますか? (言語と方言の区別,世界の言語の数の問題へ)

【後半(約35分) 「#1287. 目白大学で千本ノック with 五所先生 (2)」】

(7) Chapter 2, 00:05 --- 人類で初めて2つの言語を習得した人間は誰ですか?

(8) Chapter 2, 02:57 --- 世界の共通語を作ることは実現可能ですか?

(9) Chapter 3, 03:35 --- 最初に英語が日本に入ってきたとき,どのように翻訳できたのですか?

(10) Chapter 3, 02:51 --- 和製英語のようなものは他言語にもあるのですか?

(11) Chapter 4, 00:46 --- 日本語のバイト敬語のようなものは英語にもありますか?

(12) Chapter 5, 00:00 --- なぜ英語には say, speak, tell など「言う」を意味する単語が多いのですか?

授業というよりも,五所さんとの heldio 生配信イベントとなりました.ありがとうございました.

2020-05-10 Sun

■ #4031. 「言語か方言か」の記事セット [hellog_entry_set][language_or_dialect][variety][language_continuum][dialectology][geography][isogloss][sociolinguistics]

先週の英語学(社会言語学)のオンライン授業で社会言語学の古典的問題である「言語か方言か」について議論した.ある言語変種 (variety) が "language" なのか "dialect" なのかは何によって決まるのか,という問題だ.これについて hellog 記事セットをまとめてみた.

・ 「言語か方言か」の記事セット

琉球の言葉は琉球語なのか琉球方言なのか.前者では日本語とは(関連するが)独立した1つの言語としてとらえていることになり,後者では日本語のなかの1方言という位置づけとなる.一般には琉球方言として解釈されていると思われるが,その根拠はいったい何か.

相互理解(不)可能性という基準がまず思い浮かぶ.しかし,互いに理解可能かどうかは,個々人の言語能力や言語慣習の問題である.聞き慣れてコツをつかめば理解できるようになってくるという側面もある.つまり,客観的な基準としては頼りないように思われる.中国の広い国土で話されている中国語の諸変種は,互いにほとんど理解不可能なほどかけ離れているものもあるが,いずれも中国語の方言として扱われている.一方,ノルウェー語とスウェーデン語は互いにおよそ通じるといわれるが,北欧語のノルウェー方言,スウェーデン方言などと呼ばれることはなく,あくまでノルウェー語でありスウェーデン語である.

言語学的な構造の違いが歴然としていれば,別々の言語だとすることは妥当だろう.前段落で比較した諸変種は,理解(不)可能性の問題はあるにせよ,互いに比較言語学的に同族であり,言語構造はかなりの程度パラレルである.しかし,日本語とアイヌ語などを比べると,言語構造的にあまりにかけ離れていることは明らかであり,たとえば後者を前者の方言と位置づけるには無理がある.したがって,言語構造上の基準は間違いなく存在する.

また,ノルウェー語とスウェーデン語の例からは,ある変種が言語か方言かは,国家という社会秩序がバックについているかどうかで決まり得るということも分かってくるだろう.セルビア語とクロアチア語も互いに通じ,言語構造も似通っているが,異なる国家がバックについているがゆえに,異なる言語(方言ではなく)と呼ばれるのである.社会言語学の金言として知られているように,"Language is a dialect with an army and a navy" なのである.

一方,イギリス英語とアメリカ英語もほぼ100%互いに通じ,言語構造もほぼ同型といってよい点では,上の2例と同じはずだが,普通はイギリス語やアメリカ語とは呼ばない.あくまで英語という1つの言語のなかの2つの方言という位置づけでとらえられている.

ほかに民族や宗教などの基準に拠るという意見もあるだろうし,標準語の存在を中心に据える議論もあるだろう.しかし,いずれにせよ,考え始めると「言語か方言か」の問題が実に厄介であることが分かってくる.

上の記事セットと一部重なるが,language_or_dialect の各記事もどうぞ.

2019-04-28 Sun

■ #3653. Ebonics 茫?篋? [aave][sociolinguistics][blend][language_or_dialect]

「Ebonics 論争」とは,1996年にカリフォルニア州, Oakland の教育委員会の決議に端を発する,黒人英語の位置づけを巡る論争である.この事件で黒人英語を指す Ebonics という用語が一躍有名となったが,言語学では黒人英語のことを AAVE (= African American Vernacular English) と呼ぶことが多い(aave の各記事を参照).ちなみに,Ebonics は ebony (黒檀) と phonics (音声)の混成語 (blend) とされる.

1996年12月18日,カリフォルニア州のオークランド教育委員会が,教室で Ebonics を認知し,保持し,使用することを決定した.黒人の子供たちが最終的に標準英語を流ちょうに使いこなせるようになるためには,教育上,母語である Ebonics の介在が欠かせないという判断からだ.委員会はそこで Ebonics は英語と「遺伝的関係にある」が,英語とは異なる言語であると決議したのである.この決議は1997年1月7日にアメリカ言語協会の満場一致の支持を得た.しかし,注意すべきは,同協会が Ebonics と標準英語との「遺伝的な関係」について,何らかの専門的な見解を述べたわけではないことだ.後に,専門家集団による非専門的な判断と批判を浴びることになった.

一方,この教育委員会の決議には方々から強い反対意見も出された.同じ1997年の1月に,アメリカ上院の小委員会の公聴会では,黒人からも白人からも批判の声があがった.その後の騒乱により,先の教育委員会は1997年4月の提案書から Ebonics という用語を削除することを余儀なくされたほどである.

2つの言語変種が,2つの異なる言語なのか,あるいは1つの言語の異なる方言にすぎないのか.language_or_dialect という社会言語学の古くからの問題が,現実の社会問題となった好例として銘記すべきだろう.

以上,Wardhaugh (371) を参照して執筆した.Wardhaugh からは,関連する文献も複数たどれる.

・ Wardhaugh, Ronald. An Introduction to Sociolinguistics. 6th ed. Malden: Blackwell, 2010.

2017-12-22 Fri

■ #3161. 大阪が国家として独立したら大阪語が公用語となるかも [sociolinguistics][official_language][language_planning][dialect][language_or_dialect]

未来の if シリーズ(仮称)の話題.社会言語学では "Language is a dialect with an army and a navy." が金言とされているように,言語と方言の区別はしばしばバックに国家がついているか否かで決まることが多い.古今東西,地方の1方言にすぎなかった変種が,その地方の政治的独立によって1言語へと「昇格」するということがあったし,その逆もまたあった (cf. 「#2006. 近現代ヨーロッパで自律化してきた言語」 ([2014-10-24-1])) .大阪もいつか日本国から独立して大阪国となることがあるとすれば,大阪方言あらため大阪語がその公用語となるだろう.

このネタは私も社会言語学の講義などでよく取り上げるのだが,大阪国が独立に際して採用すると見込まれる言語計画 (language_planning) や言語政策について,具体的に想像を膨らませたことはなかった.先日,図書館でブラウジングしていたら『大阪がもし日本から独立したら』という本をみつけた.その p. 58 に,大阪国民の誇りを表現する「大阪語」の公用語制定を含む言語政策のシミュレーションが解説されていた.おもしろいので引用しよう.

大阪国オリジナルの施策として,第一公用語を「大阪語」とする旨が発布されました.しかし大阪語は地域によってはまったく異なる言語となることから,かつての「船場コトバ」を基礎にした(大阪)標準語の制定作業が進められています.天下の台所と称えられた時代から,日本列島の富を左右していた商業エリアで,鎬(しのぎ)を削る商取引を正確かつ円滑に進めながら,「和」を損なうことのないコミュニケーションツールとして機能し続けてきた船場コトバの特徴を大阪国民が受け継ぐことも狙いです.

第二公用語には日本国標準語を採用.独立前後の社会活動をスムーズに継続させる実利面への配慮も怠りません.一方,国内各州の地元で親しまれてきた,河内語・摂津語・和泉語などは,各州間のコミュニケーションで誤解を招きかねないデメリットを考慮して,公用語に準ずる扱いを容認するレベルにとどめることにしました.

ちなみに「大阪語」「船場コトバ」「日本国標準語」には注が付されている.

大阪語 日本語族は従来日本語派と琉球語派の2分派に分けられていたが,大阪国内の研究者の多くは,東日本に分布する東国語派,西日本に分布する大和語派,九州に分布する西国語派と沖縄地方の琉球語派の4分派に分ける立場をとっている.「大阪語」は大和語派のなにわ語群諸語を総称していう名称.船場コトバ,泉州語,河内語などがある. (58)

船場コトバ 江戸時代の船場は堺,近江,京の商人たちが集まった日本最大の商都.そこで円滑に商いを行うために,丁寧かつ曖昧な言語として発達したのが「船場コトバ」といわれている.山崎豊子の名作『ぼんち』の題名となった,商売も遊びにも長けたデキる大阪商人を表す「ぼんち」などで知られる.(58)

日本国標準語 日本国標準語は,東京地方の方言と阪神地方の方言が混ざって生まれた東京山手地域の方言が基礎になっている.主にNHK放送により普及した.(59)

なお,大阪国を構成する7つの州をまとめる初代大統領はハシモト氏ということになっている(2010年の出版という点がポイント).

・ 大阪国独立を考える会(編) 『大阪がもし日本から独立したら』 マガジンハウス,2010年.

2016-11-09 Wed

■ #2753. dialect に対する language という用語について [dialect][terminology][sociolinguistics][language_or_dialect]

昨日の記事「#2752. dialect という用語について」 ([2016-11-08-1]) に引き続き Haugen (923) を参照しながら,dialect という用語と対比しつつ language という用語について考える.両用語が問題を呈するのは,それが記述的・共時的な用語であると同時に,歴史的・通時的な用語でもあるからだ.Haugen (923) 曰く,

In a descriptive, synchronic sense "language" can refer either to a single linguistic norm, or to a group of related norms. In a historical, diachronic sense "language" can either be a common language on its way to dissolution, or a common language resulting from unification. A "dialect" is then any one of the related norms comprised under the general name "language," historically the result of either divergence or convergence.

共時的には,"language" とは,1つの規範をもった変種を称する場合もあれば,関連する規範をもった複数の変種の集合体に貼りつけられたラベルである場合もある.一方,通時的には,"language" とは,これからちりぢりに分裂していこうとする元の共通祖語につけられた名前である場合もあれば,逆に諸変種が統合していこうとする先の標準変種の呼称である場合もある.

通時的に単純に図式化すれば「language → dialects → language → dialects → . . . 」となるが,"language" の前後の矢印の段階を輪切りにして共時的にみれば,そこには "language" を頂点として,その配下に "dialects" が位置づけられる図式が立ち現れてくるだろう.一方,"language" の段階では,"language" が唯一孤高の存在であり,配下に "dialects" なるものは存在しない.ここから,"language" には多義性が生じるのである.Haugen (923) は,この用語遣いの複雑さを次のように表現している.

"Language" as the superordinate term can be used without reference to dialects, but "dialect" is meaningless unless it is implied that there are other dialects and a language to which they can be said to "belong." Hence every dialect is a language, but not every language is a dialect.

最後の「すべての方言は言語だが,すべての言語が方言とはかぎらない」とは,言い得て妙である.

・ Haugen, Einar. "Dialect, Language, Nation." American Anthropologist. 68 (1966): 922--35.

2016-11-08 Tue

■ #2752. dialect という用語について [greek][terminology][dialect][standardisation][koine][literature][register][language_or_dialect][dialect_levelling]

Haugen (922--23) によれば,dialect という英単語は,ルネサンス期にギリシア語から学術用語として借用された語である.OED の「方言」の語義での初例は1566年となっており,そこでは英語を含む土着語の「方言」を表わす語として用いられている.フランス語へはそれに先立つ16年ほど前に入ったようで,そこではギリシア語を評して abondante en dialectes と表現されている.1577年の英語での例は,"Certeyne Hebrue dialectes" と古典語に関するものであり,1614年の Sir Walter Raleigh の The History of the World では,ギリシア語の "Æeolic Dialect" が言及されている.英語での当初の使い方としては,このように古典語の「方言」を指して dialect という用語が使われることが多かったようだ.そこから,近代当時の土着語において対応する変種の単位にも応用されるようになったのだろう.

ギリシア語に話を戻すと,古典期には統一した標準ギリシア語なるものはなく,標準的な諸「方言」の集合体があるのみだった.だが,注意すべきは,これらの「方言」は,話し言葉としての方言に対してではなく,書き言葉としての方言に対して与えられた名前だったことである.確かにこれらの方言の名前は地方名にあやかったものではあったが,実際上は,ジャンルによって使い分けられる書き言葉の区分を表わすものだった.例えば,歴史書には Ionic,聖歌歌詞には Doric,悲劇には Attic などといった風である (see 「#1454. ギリシャ語派(印欧語族)」 ([2013-04-20-1])) .

これらのギリシア語の書き言葉の諸方言は,元来は,各地方の話し言葉の諸方言に基盤をもっていたに違いない.後者は,比較言語学的に再建できる古い段階の "Common Greek" が枝分かれした結果の諸方言である.古典期を過ぎると,これらの話し言葉の諸方言は消え去り,本質的にアテネの方言であり,ある程度の統一性をもった koiné によって置き換えられていった (= koinéization; see 「#1671. dialect contact, dialect mixture, dialect levelling, koineization」 ([2013-11-23-1])) .そして,これがギリシア語そのもの (the Greek language) と認識されるようになった.

つまり,古典期からの歴史をまとめると,"several Greek dialects" → "the Greek language" と推移したことになる.諸「方言」の違いを解消して,覇権的に統一したもの,それが「言語」なのである.本来この歴史的な意味で理解されるべき dialect (と language)という用語が,近代の土着語に応用される及び,用語遣いの複雑さをもたらすことになった.その複雑さについては,明日の記事で.

・ Haugen, Einar. "Dialect, Language, Nation." American Anthropologist. 68 (1966): 922--35.

2016-10-29 Sat

■ #2742. Haugen の言語標準化の4段階 [standardisation][sociolinguistics][terminology][language_or_dialect][language_planning]

昨日の記事「#2741. ascertaining, refining, fixing」 ([2016-10-28-1]) で,17世紀までの英語標準化から18世紀にかけての英語規範化へと続く時代の流れを見た.

一言で「標準化」 (standardisation) といっても,その過程にはいくつかの局面が認められる.Haugen の影響力の強い論文によれば,ある言語変種が標準化するとき,典型的には4つの段階を経るとされる.Hudson (33) による社会言語学の教科書からの引用を通じて,この4段階を要約しよう.

(1) Selection --- somehow or other a particular variety must have been selected as the one to be developed into a standard language. It may be an existing variety, such as the one used in an important political or commercial centre, but it could be an amalgam of various varieties. The choice is a matter of great social and political importance, as the chosen variety necessarily gains prestige and so the people who already speak it share in this prestige. However, in some cases the chosen variety has been one with no native speakers at all --- for instance, Classical Hebrew in Israel and the two modern standards for Norwegian . . . .

(2) Codification --- some agency such as an academy must have written dictionaries and grammar books to 'fix' the variety, so that everyone agrees on what is correct. Once codification has taken place, it becomes necessary for any ambitious citizen to learn the correct forms and not to use in writing any 'incorrect' forms that may exist in their native variety.

(3) Elaboration of function --- it must be possible to use the selected variety in all the functions associated with central government and with writing: for example, in parliament and law courts, in bureaucratic, educational and scientific documents of all kinds and, of course, in various forms of literature. This may require extra linguistic items to be added to the variety, especially technical words, but it is also necessary to develop new conventions for using existing forms --- how to formulate examination questions, how to write formal letters and so on.

(4) Acceptance --- the variety has to be accepted by the relevant population as the variety of the community --- usually, in fact, as the national language. Once this has happened, the standard language serves as a strong unifying force for the state, as a symbol of its independence of other states (assuming that its standard is unique and not shared with others), and as a marker of its difference from other states. It is precisely this symbolic function that makes states go to some lengths to develop one.

当然ながら,いずれの段階においても,多かれ少なかれ,社会による意図的で意識的な関与が含まれる.標準語の出来方はすぐれて社会的な問題であり,常に人工的,政治的な匂いがまとわりついている.「社会による意図的な介入」の結果としての標準語という見解については,上の引用に先立つ部分に,次のように述べられている (Hudson 32) .

Whereas one thinks of normal language development as taking place in a rather haphazard way, largely below the threshold of consciousness of the speakers, standard languages are the result of a direct and deliberate intervention by society. This intervention, called 'standardisation', produces a standard language where before there were just 'dialects' . . . .

関連して,「#1522. autonomy と heteronomy」 ([2013-06-27-1]) を参照.

・ Haugen, Einar. "Dialect, Language, Nation." American Anthropologist. 68 (1966): 922--35.

・ Hudson, R. A. Sociolinguistics. 2nd ed. Cambridge: CUP, 1996.

2015-04-02 Thu

■ #2166. argot (隠語)の他律性 [sociolinguistics][language_or_dialect][register][variety][terminology]

「#1522. autonomy と heteronomy」 ([2013-06-27-1]) で論じたように,独立した言語変種は autonomy (自律性)があるといわれ,それに依存する変種は heteronomous (他律的)と言われる.だが,ある変種が自律的あるいは他律的であるということは具体的にはどういうことなのだろうか.この区別は社会言語学的な含意をもってつけられるのが普通だが,言語的な側面はあるのだろうか.

自律性と他律性を考える際にはある言語の標準方言と地域方言を念頭に置くのが普通だが,ここではある言語の標準的な言葉遣いと隠語 (argot) とを,それぞれ自律的なコードと他律的なコードと考えてみよう.argot とは犯罪者の仲間うちで用いられる暗号的な言葉遣いであり,暗語や符牒とも呼ばれる.slang や jargon も特定の集団に用いられる言葉遣いであり,その点では似ているが,argot はとりわけ犯罪性と秘匿性が強い.しかし,なぜ argot のような言葉遣いが存在するのかを理解するには,この2特徴を指摘するだけでは不十分である.argot の語形成,意味場の構成,音韻過程は,対置される標準的な言葉遣いからの故意の逸脱を狙っているのであり,その意味においてかえって標準語に対して他律的,依存的であるという逆説が生じていることが重要である.これに関して,Irvine (253) が次のように指摘している.

. . . the codes' origin in counter-societies is reflected in many aspects of their linguistic form, for instance in their elaboration of lexicon and metaphor relevant to their special activities and their attitudes toward the normative society, and in their frequent use of formal inversions and reversals, such as metathesis. Also significant is their conspicuous avoidance and violation of forms recognized as "standard" . . . . These anti-languages are clearly not autonomous codes, then, although the normative codes on which they depend may be. The anti-language is not, and has never been, anyone's native tongue, nor are all its formal characteristics simply arbitrary. Both functionally and formally it is derived from the normative code, just as its speakers define their social role in opposition to the normative society.

引用にある "anti-language" は,Halliday の用語であり,argot などのコードを指すものととらえてよい.このような非規範的なコードを用いる話者が,規範的なコードを効果的に忌避したり破壊するためには,むしろ後者に精通している必要がある.規範を効果的に破ろうとすれば,それをよく理解していなければならないからだ.この意味において,argot を含む "anti-language" は他律的である.

日本語の隠語の例をみれば,音位転換の結果としての「ネタ」は当然ながら規範的な「種」が前提となっており,他律的である.「くノ一」は「女」の漢字に基づいいるから,「女」に対して他律的である,等々.

このように,自律性 (autonomy) と他律性 (heteronomy) の区別は,社会言語学的な側面からと同時に言語学的な側面から眺めることができる.

・ Irvine, Judith T. "When Talk Isn't Cheap: Language and Political Economy." American Ethnologist 16 (1989): 248--67.

2014-02-01 Sat

■ #1741. 言語政策としての罰札制度 (1) [sociolinguistics][language_planning][language_or_dialect]

少し前になるが,読売新聞2013年12月13日の朝刊4面に「うごめく琉球独立論」という記事があった.そこでは,沖縄の独立を巡る問題,そして「方言札」への言及がなされていた.

「#1031. 現代日本語の方言区分」 ([2012-02-22-1]) でみたように,一般には,琉球で話される言語変種は日本語の1変種として,すなわち日本語のなかの琉球方言としてみなされている.しかし,歴史的,政治的な立場によっては,日本語とは独立した琉球語であるとする見方もある.政治的立場と言語論とは元来は別物ではあるが,結びつけられるのが常であるといってよい.琉球方言か,琉球語かという問題は,「#1522. autonomy と heteronomy」 ([2013-06-27-1]) で触れた,すぐれて社会言語学的な問題である.

沖縄で話されるこの変種は,公的に抑圧されてきた歴史をもつ.その象徴が,上に触れた「方言札」である.戦前(そして戦後までも),沖縄の学校では,生徒がその変種を口にすると,はずかしめとして方言札なるものを首にかけさせられた.『世界大百科事典』の「琉球語」(琉球方言ではなく)の項には,次の文章がみられる.

明治以降,村ぐるみ,学校ぐるみの標準語励行運動が強力にすすめられ,文章語としても話しことばとしても,標準語の習得は高度に必要なこととなった.一方,方言は蔑視され圧迫をうけた.学校で方言を話した子どもへの罰としての〈方言札(ふだ)〉は有名で,方言札をもらった子どもは次に方言を使う子どもが現れるまで,見せしめのためにこれを首にかけていなければならなかった.この方言札の罰は第2次大戦後にも行われていた.こうして,教育とすべての公的な場面では標準語のみが使われるようになり,現在に至っている.方言は衰退し,かつ標準語の影響などによって大きく変容しつつある.戦後の民主主義思想の普及と地方文化振興の気運とあいまって,復帰運動のころから方言は尊重され,愛着をもたれるようになり,ラジオ,テレビにも登場するようになったが,しかし,現実の生活における方言は用途を狭め,老人の会話,学生や労働者のスラング,民謡の歌詞と沖縄芝居のせりふなどに使用を限られ,言語としての汎用性を失ったままである.集落ごとに異なっていた島々,村々の伝統的方言は老人の他界とともに次々と消滅しつつあり,方言学者たちはその記録を急がされている.

これは,母語の抑圧の痛ましい事例として読むことができる.しかし,この罰札制度なる非人道的な施策は,沖縄のみならず,世界の諸地域で行われていた.非標準変種とその話者を抑圧する類例は,決してまれではないのである.罰札制度については,田中 (118--21) が次のように解説と論評を与えている.長いがすべて引用しよう(原文の圏点は,ここでは太字にしてある).

フランスが世界に先立って確立し,ひろめられた言語の中央集権化にともなう,少数者言語弾圧のシステムは,日本の方言滅ぼし教育の具体的な場所でも,こまかい点までなぞって導入されたものと考えられるふしがある.

おそらく日本の他の地域でもこれに類する手段が用いられたかもしれないが,琉球のばあいは,しばしば激しい感情をこめて思い起こされることが多い.それは琉球出身者が語る名高い罰札についての話であるが,要約すればこうである.「横一寸縦二寸の木札」を用意して,誰か方言を口にした生徒がいれば,ただちにその札を首にかける.札をかけられたこの生徒は,他に仲間のうちで誰か同じまちがいを犯す者が出るのを期待し,その犯人をつかまえてはじめて,自分の首から,その仲間の犯人の首へと札を移し,みずからは罰を逃れることができる.しかも,これはゲームの装いをとりながら,罰札を受けた回数は,そのまま成績に反映するというものである.

この屈辱のしるしである木札は,「罰札」と呼ばれた.琉球出身者でのちに「那覇方言概説」を著した金城朝永は,生前,わざと違反を重ねて罰札を集め,落第した思い出をよく語った.罰札は一つの教室に何枚もあったのだろう.

琉球の教育史をみると,罰札が教室に登場したのは明治四〇(一九〇七)年二月のことで,当時は「方言札」と呼ばれていた.それがいっそう強化されたのは一〇年後の大正六(一九一七)年である.県立中学に赴任した山口沢之助校長は「方言取締令」を発して,この罰札を活用した.ずっと後の太平洋戦争前夜の昭和十五(一九四〇)年にも,那覇を訪れた日本民芸協会一行が「方言札」を使った方言とりしまりを批判したという記録があるので,罰札,方言札は,琉球に義務教育が普及しはじめると同時に導入され,おそらく敗戦に至るまで,半世紀を支配しつづけたものと思われる.

この方言札とか罰札とかと言われるものの起源については,「誰の創案か明確ではないが」「在来の自然発生的な黒札制の援用と見られ」るとだけ述べられていて,くわしいことはわからない(上沼八郎「沖縄の「方言論争」について」).ではいったい「自然発生的な黒札」とはなにか.柳田国男は黒札について次のように述べている.

島には昔から黒札という仕様があって,次の違反者を摘発した功によって,我身の責任を解除してもらふといふ,その組織を此禁止の上にも利用して居るとは情けない話である.女の学校などでは,いしやべりといふ者が丸で無くなつた.何か言はうとすれば,自然に違反になるからである.(昭和一四年)

かつてフリッツ・マウトナーは,「学校とは鞭でもって方言をたたき出す場所である」と述べたが,ここでは,さらに「学校は,すべての方言の話し手を犯罪者にし,密告者を育てあげる場所である」と言いかえなければならないであろう.この制度は,新たな違反者を見つけ出して,自らの罪をのがれるというところにその方法の特色があるからだ.

こうしたあくどく,むごい,巧妙な密告制度,相互監視の制度が,いったいどうして自然発生的に生れるのだろうかというのが,私の年来の疑問であった.日本人はがんらいこの種の人間管理に関してはどちらかといえば着想の貧しい方であって,その方面の優秀な技術はたいてい舶来ではないかと思ったのである.ところが最近,オクシタンでオック語回復運動をおこなっている人たちが同様の経験を持っていることを述べている箇所につきあたった.これは,あるオック語出身者の回想である.

たまたまオック語の単語が口にのぼることがあると,その罪人は,かれの vergonha (恥)を人目にさらすしるしとして,senhal を首にかけられる.それはお守りのように環に通して首からかける.この罪人は,だれか級友のうちにオック語を口にした奴がいて,そいつに首輪をかけてやれないものかと聞き耳をたてている.これは全体主義国家とか,悪夢のような未来幻想につきものの,内部密告の完ぺきな制度である.(ジャン「アルザス,ヨーロッパ内の植民地」)

ブルトン語回復運動史の若い研究者,原聖によると,罰札は,フランスの他の地域,すなわちブルターニュ,カタロニアにも,ところによっては一九六〇年代に入ってもおこなわれていたし,フランス以外にもプロイセン支配下のポーランド,それにフラマン語地域やウェールズにおいても一九世紀の中頃から後半にかけて一般化したという.罰札の利用は,じつはもっと古くまでさかのぼる.しかし,そこでは逆に,フランス語を話した者の首にかけて,ラテン語教育の能率をはかったイエズス会の工夫であったという.それをいまや,ラテン語の地位についた俗語が利用することになったのである.

罰札の方法は,自然発生的で日本独自のものというよりは,方言撲滅の政策においてはるかに先進的な,はるかに組織的,計画的であったフランスあるいはその他のヨーロッパ諸国から学びとられた可能性が強い.

沖縄の方言札の制度が西洋近代国家から輸入されたものだったかどうかには異論もある.その起源を突き止めることは,重要な課題だろう.

・ 田中 克彦 『ことばと国家』 岩波書店,1981年.

2013-10-19 Sat

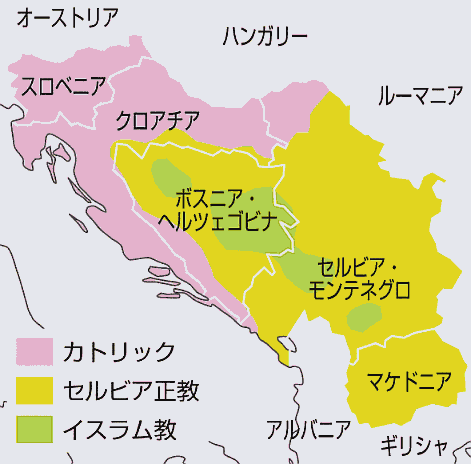

■ #1636. Serbian, Croatian, Bosnian [sociolinguistics][map][dialect][language_or_dialect][dialect_continuum]

3年前の夏に,ボスニア・ヘルツェゴビナ (Bosnia and Herzegovina) とクロアチア (Croatia) を旅した.内戦の爪痕の残るサラエボ (Sarajevo) の市街を歩き,洗練された都ザグレブ (Zagreb) を散策し,「アドリア海の真珠」と呼ばれる世界遺産に指定された風光明媚な要塞都市ドゥブロブニク (Dubrovnik) で水浴した.しかし,観光客にとっては平和に見えるこの地域は,現在に至るまで歴史的に争いの絶えない,文字通り世界の火薬庫であり続けてきた.とりわけ1990年代初頭の内乱と続く旧ユーゴスラヴィア解体以来,皮肉にも,この地域は Language is a dialect with an army and a navy. の謂いを最もよく体現する,社会言語学において最も有名な地域の1つとなっている.

1918年に建国した旧ユーゴは当初から多民族・多言語国家だった.北東部のハンガリー語や南西部のアルバニア語を含む少数言語が多く存在したが,主として話されていたのはいずれも南スラブ語群(「#1469. バルト=スラブ語派(印欧語族)」の記事[2013-05-05-1]を参照)の成員であり,互いに方言連続体 (dialect_continuum) を構成していた.マケドニア語方言とスロヴェニア語方言を除き,これら南スラヴ系の方言群は,主要な2民族の名前をとって公式には Serbo-Croatian とひとくくりに呼ばれた.

南スラブ民族の団結を目指したこの国は,主として民族と宗教の観点から大きく3派に分れていた.西のクロアチア (Croatia) はカトリック教徒で,表記にラテン文字を用い,経済的にも比較的豊かである.東のセルビア (Serbia) はギリシャ聖教徒であり,キリル文字を用い,政治的には最も優位である(「#1546. 言語の分布と宗教の分布」 ([2013-07-21-1]) を参照).中部のボスニア・ヘルツェゴビナはイスラム教徒が多く,独自の文化をもっている(最新ではないが,この地域の宗教の分布を示す地図を以下に掲げる).このように社会的背景は異なるものの,3者はいずれも同じ Serbo-Croatian を話していた.文法と発音について大きく異なるところがなく,語彙の選択においてそれぞれに好みがあるが,完全に相互理解が可能である.外部から眺めれば,1つの言語とみて差し支えない.

しかし,1990年代初頭に,セルビア人の政治的優勢と専制を嫌って,他の民族が次々と独立ののろしを上げた.1991年に Slovenia と Croatia と Macedonia が,1992年に Bosnia and Herzegovina が独立を宣言した.セルビアとモンテネグロによる新ユーゴスラヴィアは2006年にモンテネグロ (Montenegro) の独立をもって終焉し,さらに2008年にセルビアからコソボ (Kosovo) が独立するという込み入った分裂過程を経ている.

現在のこの地域の言語事情,とりわけ言語名を巡る状況も同様に複雑である.旧ユーゴが解体した以上,旧ユーゴの公式の言語名である Serbia-Croatian を用いることはできない.当然,セルビア人は Serbian と呼びたいだろうし,クロアチア人は Croatian と呼びたいだろう.一方,これらと事実上同じ言語を話すボスニア人にとっては,その言語を Serbia-Croatian, Serbian, Croatian のいずれの名称で指すこともためらわれる.そこで,Bosnian という呼称が新たに生まれることになる.つまり,旧ユーゴ分裂という政治的な過程により,言語学的には1つとみなされてよい(実際に1つとみなされていた)言語が,名称上3つの異なる言語 (Serbian, Croatian, Bosnian) へと分かれたのである.まさに,Language is a dialect with an army and a navy である.

政治的に分離してからは,セルビアとクロアチアは「#1545. "lexical cleansing"」 ([2013-07-20-1]) の政策に従い,互いに相手の言語を想起させる語彙を新聞や教科書から排除するという言語計画を進めてきた.両者はまたトルコ系語彙の排除も進めているが,ボスニア・ヘルツェゴビナではむしろトルコ系語彙を好んで使うようになっている.

以上,Trudgill (46--48) および Wardhaugh (27--28) を参照して執筆した.

・ Trudgill, Peter. Sociolinguistics: An Introduction to Language and Society. 4th ed. London: Penguin, 2000.

・ Wardhaugh, Ronald. An Introduction to Sociolinguistics. 6th ed. Malden: Blackwell, 2010.

2013-09-21 Sat

■ #1608. multilingualism は世界の常態である (2) [bilingualism][japanese][world_languages][sign_language][language_or_dialect]

[2013-05-30-1]の記事の続編.多言語使用が世界の常態であるという事実について,Crystal (409--10) に言及を見つけたので,追加したい.

[M]ultilingualism is the normal human condition. It is a principle which often takes people by surprise. If you have lived your whole life in a monolingual environment, you could easily come to believe that this is the regular way of life around the world, and that people who speak more than one language are the exceptions. Exactly the reverse is the case.

Speaking two or more languages is the natural way of life for three-quarters of the human race. There are no official statistics, but with over 6,000 languages co-existing in fewer than 200 countries . . . it is obvious that an enormous amount of language contact must be taking place; and the inevitable result of languages in contact is multilingualism, which is most commonly found in an individual speaker as bilingualism.

There is no such thing as a totally monolingual country. Even in countries that have a single language used by the majority of the population, such as Britain, the USA, France, and Japan, there exist sizeable groups that use other languages. In the USA, around 10% of the population regularly speak a language other than English. In Britain, over 350 minority languages are in routine use. In Japan, one of the most monolingual of countries, there are substantial groups of Chinese and Korean speakers. In Ghana, Nigeria, and many other African countries that have a single official language, as many as 90% of the population may be regularly using more than one language. (409--10)

引用にもあるとおり,日本は世界でも最も典型的な単一言語国家とみなされるがちだ.しかし,少数言語としてアイヌ語や,朝鮮・韓国語その他の移民言語,日本手話などの手話言語も行われている.また,琉球語なのか琉球方言なのかという問いの答えいかんによっては,その話者のすべてが標準日本語を理解するという意味において,2言語使用者と呼びうる.また,ビジネスなどで英語や中国語などを常用する多くの日本語母語話者の日本人も,日本国内外の多言語使用に貢献している人々であるとみなすことができる.程度の差こそあれ,日本も世界の他の地域と同様に多言語使用地域であるという認識は重要だろう.

日本の多言語使用状況については,Ethnologue の Japan を参照されたい.

・ Crystal, David. How Language Works. London: Penguin, 2005.

2013-06-28 Fri

■ #1523. Abstand language と Ausbau language [terminology][sociolinguistics][language_or_dialect]

昨日の記事「#1522. autonomy と heteronomy」 ([2013-06-27-1]) で,言語と方言の区別という問題に迫るための新しい概念と用語を導入した.今日は関連して,ある言語変種が方言 (heteronomous) ではなく言語 (autonomous) と認定されるために,2つの異なる基準があるということを議論したい.

ドイツの社会言語学者 Heinz Kloss の導入した対概念に,標題の Abstand language と Ausbau language がある.Trudgill の用語集によれば,それぞれ次のように説明される.

Ausbau language (German /ˈausbau/) A concept due to the German sociolinguist Heinz Kloss. A variety which derives its status as a language, rather than a dialect, not so much from its linguistic characteristics, like an Abstand language, but from its social, cultural and political characteristics. These characteristics will normally involve autonomy and standardisation. Norwegian and Swedish are regarded as distinct languages, not because they are linguistically very different from one another --- there is clear mutual intelligibility --- but because they are associated with two separate, independent nation states, and because they have traditions involving different writing systems, grammar books and dictionaries. Ausbau is the German word for 'extension' or 'building up'. Note that when new Ausbau languages are being developed through language planning, planners will often make the most of what Abstand is available. For example, Ivar Aasen, the developer of the form of Standard Norwegian now known as Nynorsk deliberately modelled it on those (western) dialects which were least like Danish, which had hitherto been the standard language of Norway. There is no widely used English equivalent for this term, but 'language by extension' is sometimes employed. (11--12)

Abstand language (German /ˈapʃtant/) A concept developed by the German sociolinguist Heinz Kloss. A variety of language which is regarded as a language in its own right, rather than a dialect, by virtue of being very different in its linguistic characteristics from all other languages. The degree of linguistic distance (German 'Abstand') between this variety and other languages is such that, unlike Ausbau languages, there can be no dispute as to its language status. Basque, the language spoken in northern Spain and southwestern France, is a good example of an Abstand language. It is clearly a single language, because its dialects are similar. And it is clearly a language rather than a dialect because, since it is not related historically to any other European language, it is completely different in its grammar, vocabulary and pronunciation from the neighbouring languages, French and Spanish . . . . There is no widely used English equivalent for this term, but 'language by distance' is sometimes employed. (1--2)

この対概念を英語史に応用できそうな例を考えると,例えば中世イングランドにおいてラテン語やフランス語が権威をもっていた社会言語学的状況にあって,英語は,社会的な立場こそ弱かったものの,誰もが認める1つの独立した (autonomous) 言語ではあった.なぜならば,単純に英語はラテン語やフランス語とはまるで似つかない Abstand language だからだ.ところが,フランス語はイングランドにおいてこそ英語よりも地位が高かったが,フランスにおいてはラテン語の影にあってむしろ英語の状況に比べれば独立性は危うかった.フランス語は権威あるラテン語とあまりに似すぎており,それに従属する (heteronomous) 方言へと降格しかねない.フランス語は,ラテン語によって自らの autonomy を侵されかねず,Ausbau language として独立した地位を守る必要があったのである.「#653. 中英語におけるフランス借用語とラテン借用語の区別」 ([2011-02-09-1]) で触れたように,ラテン語とフランス語の言語的な近さがかえってあだとなり,綴字の混用や etymological_respelling が英語における以上に頻繁に起こっていたことは,ラテン語に対する両言語の関係が異なっていたからに相違ない.この議論に Abstand と Ausbau の対概念を持ち込むことができるのではないか.

・ Trudgill, Peter. A Glossary of Sociolinguistics. Oxford: Oxford University Press, 2003.

2013-06-27 Thu

■ #1522. autonomy と heteronomy [sociolinguistics][dialect][variety][terminology][language_or_dialect][dialect_continuum]

言語学および社会言語学の古典的な問題の1つに,言語 (language) と方言 (dialect) の境界という問題がある.この境界を言語学的に定めることは,多くの場合,きわめて難しい([2013-06-05-1]の記事「#1500. 方言連続体」を参照).この区別をあえてつけなくて済むように "a linguistic variety" (言語変種)という便利な術語が存在するのだが,社会言語学的にあえて概念上の区別をつけたいこともある.その場合,日常用語として実感の伴った「言語」と「方言」という用語を黙って使い続けてしまうという方法もあるが,それでは学問的にあえて区別をつけたいという主張が薄まってしまうきらいがある.

そこで便利なのが,標題の autonomy と heteronomy という一対の概念だ.autonomous な変種とは,内からは諸変種のなかでもとりわけ権威ある変種としてみなされ,外からは独立した言語として,すなわち配下の諸変種を束ねあげた要の変種を指す.一方,heteronomous な変種とは,内からも外からも独立した言語としての地位を付されず,上位にある autonomous な変種に従属する変種を指す.比喩的にいえば,autonomy とは円の中心であり,円の全体でもあるという性質,heteronomy とはその円の中心以外にあって,中心を指向する性質と表現できる.

この対概念をよりよく理解できるように,Trudgill の用語集からの説明を示そう.

autonomy A term, associated with the work of the Norwegian-American linguist Einar Haugen, which means independence and is thus the opposite of heteronomy. Autonomy is a characteristic of a variety of a language that has been subject to standardisation and codification, and is therefore regarded as having an independent existence. An autonomous variety is one whose speakers and writers are not socially, culturally or educationally dependent on any other variety of that language, and is normally the variety which is used in writing in the community in question. Standard English is a dialect which has the characteristic of autonomy, whereas Cockney does not have this feature. (12)

heteronomy A term associated with the work of the Norwegian-American linguist Einar Haugen. Dependence --- the opposite of autonomy. Heteronomy is a characteristic of a variety of a language that has not been subject to standardisation, and which is not regarded as having an existence independent of a corresponding autonomous standard. A heteronomous variety is typically a nonstandard variety whose speakers and writers are socially, culturally and educationally dependent on an autonomous variety of the same language, and who look to the standard autonomous variety as the one which naturally corresponds to their vernacular. (58)

日常用語としての「言語」と「方言」が指示するものの性質をそれぞれ autonomy vs heteronomy として抽出し,その性質を形容詞 autonomous vs heteronomous として記述できるようにしたのが,この新しい概念と用語の利点だろう.言語と方言の区別,標準変種と非標準変種の区別という問題を,社会的な独立と依存という観点からとらえ直した点が評価される.関連して,Romain (14--15) の解説も有用.

・ Trudgill, Peter. A Glossary of Sociolinguistics. Oxford: OUP, 2003.

・ Romain, Suzanne. Language in Society: An Introduction to Sociolinguistics. 2nd ed. Oxford: OUP, 2000.

2013-06-05 Wed

■ #1500. 方言連続体 [dialect_continuum][dialect][geography][isogloss][map][terminology][language_or_dialect]

方言どうしの境界線(あるいは時に言語どうしの境界線)は,必ずしも明確に引けるとは限らない.否,多くの場合,方言線は多かれ少なかれ恣意的である.「#1317. 重要な等語線の選び方」 ([2012-12-04-1]) で述べたように,等語線 isogloss が太い束をなすところに境界線が引かれるとするのが一般的ではあるが,絶対的な基準はないといってよい.

ある旅行者が地理的に連続体をなすA村からZ村へと歩いてゆく旅を想像すると,A村の言語とB村の言語とは僅少な差しかなく,B村とC村,C村とD村も同様だろう.旅行者は,各々の言語的な差異にはほとんど気付かずに歩いて行き,ついにZ村に達する.ところが,客観的にA村とZ村の言語を比べると,明らかに大きな差異があるのである.村から村への言語差はデジタルではなくアナログであり,旅行者が体験したのは方言連続体 (dialect continuum) にほかならない.世界各地に方言連続体が存在するが,ヨーロッパだけを見ても複数の方言連続体が見られる.以下は,Romain (12) の図を参考にして作った方言連続体の地図である.

この地図は,例えばイタリア南端からフランス北部のカレーまで,あるいはアムステルダムからウィーンまで,方言連続体を旅することができるということを意味する.

方言連続体を示す地域の限界は,波線で示された国境線と一致することもあれば一致していないこともある.これは,隣り合う2つの村が国境を挟んでいるからといって,必ずしも大きく異なる言語を用いているというわけではないということを示すと同時に,場合によっては同一国内の隣り合う2つの村でも言語の断絶があり得るということを示す.

方言連続体に関しては,理論的な問題がある.A, B, C, . . . Zの村々が方言連続体を構成していると想定した場合,それぞれの村の内部では一様な言語が行なわれていると考えてよいのだろうか.あるいは,村の西端と中央と東端とではミクロな方言連続体が存在しているのだろうか.もしA村とB村がそれぞれ言語的に一様だと仮定するならば,A村は1つの方言地域 (dialect area) を構成し,B村はもう1つの方言地域を構成するということになり,A村の方言とB村の方言の間には連続体ではなく小さいながらも断絶が想定されるということにならないだろうか.方言連続体という概念と方言地域という概念はどのように関連しているのだろうか.この理論的問題は,Chambers and Trudgill の問題として,Heeringa and Nerbonne によって取り上げられている.

Chambers and Trudgill (1998) introduced an interesting puzzle, one that is related to whether dialects should be viewed as organized by areas or via a geographic continuum. They observed that a traveller walking in a straight line notices successive small changes from village to village, but seldom, if ever, observes large differences. This sounds like a justification of the continuum view . . . . (376)

いかに方言連続体が生じるか,なぜ方言が存在するのかという問題については,「#1303. なぜ方言が存在するのか --- 波状モデルによる説明」 ([2012-11-20-1]) の記事も参照.

・ Romain, Suzanne. Language in Society: An Introduction to Sociolinguistics. 2nd ed. Oxford: OUP, 2000.

・ Heeringa, Wilbert and John Nerbonne. "Dialect Areas and Dialect Continua." Language Variation and Change 13 (2001): 375--400.

・ Chambers, J. K. and Peter Trudgill. Dialectology. 2nd ed. Cambridge: CUP, 1998.

2013-06-04 Tue

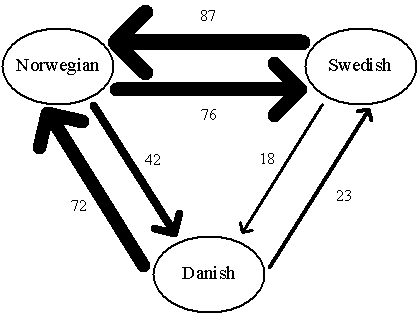

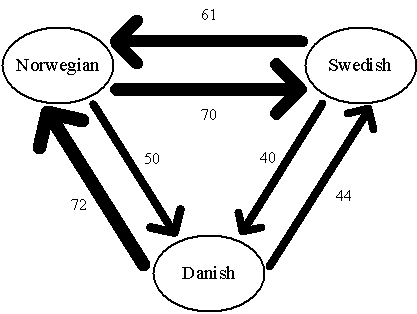

■ #1499. スカンジナビアの "semicommunication" [bilingualism][dialect][old_norse][map][language_or_dialect]

互いに通じるようで通じない,似ているようで似ていない言語あるいは方言の話者による相互コミュニケーションを,Haugen は "semicommunication" と名付けた.互いにある程度は通じるといわれるスカンジナビアの北ゲルマン諸語(以下の地図を参照)を念頭に置いての名付けである.Haugen は,ノルウェー,スウェーデン,デンマークの3カ国から互いの言語の理解度に関するアンケート調査を実施し,それぞれの言語に関する semicommunication の現状と問題点を明らかにした.1972年のやや古い調査なので,その結果が2013年現在どの程度あてはまるのか不明だが,言語と方言の区別が必ずしも話者の相互理解可能性に依存するわけではないという社会言語学の一般的見解を理解するうえで価値ある研究である.

アンケートでは直接に言語に関わる質問項目ばかりではなく,個人に関する社会的な質問項目も多く含まれていた.詳細は割愛するが,Haugen (225) の図を改変し,3言語母語話者の互いの semicommunication の度合いを図示してみた.まずは,初めて相手の言語を聞いて理解が容易である(正確には「すべて理解できる」と「少数の語を除いてすべて理解できる」)と答えた人の割合から.

この図から様々なことがわかる.デンマーク語とスウェーデン語の間には大きな理解の困難がある.スウェーデン語とノルウェー語の間には相当程度の相互理解がある.ノルウェー語とデンマーク語の間の理解度は中間的だが,後者が前者を理解する程度のほうが逆よりも大きい.

ノルウェーとデンマークは前者による政治的支配の歴史があり,互いの言語に語彙の共通項も多いが,発音が非常に異なるために,理解度は著しく高くはない.デンマーク人によるノルウェー語の理解度が相対的に高いのは,ノルウェー語のほうが綴字と発音の関係が緊密であるために,デンマーク人は綴字を経由して自言語へ翻訳しやすいのではないかとも考えられる.

次は,互いの言語を理解できるかという質問に対して "yes", "no", "fairly well" の3択で答えてもらった結果,"yes" と答えた人の割合である.こちらの図では,3言語の間の理解度がより安定したものとして示されている.

個人の理解度には出身地,受けてきた教育の程度,互いの国への訪問の頻度などが複雑に関与しているので,一般化は難しいものの,およその傾向はつかめるだろう.北欧3国で最もコミュニケーション上の問題を抱えているのは,デンマーク人であることがわかる.

Haugen は,発音の相違がコミュニケーションを阻害する主要因であることを認めながらも,互いの言語に対する態度 (linguistic attitude) の役割も見逃すことはできないと明言している.

Even though mutual comprehension is basically a matter of language distance, we cannot entirely discount the effect of mutual social attitudes in reducing or enhancing the will to understand. (227)

互いの言語に対する好悪をアンケート (228) で確かめると,デンマーク語を好むと答えたスウェーデン人は0%,ノルウェー人は2%にとどまっている.また,デンマーク人の41%がノルウェー語,42%がスウェーデン語を好ましく思うと答えている.デンマーク語は自他ともに,北欧3言語のなかで相対的に低く見られているといえよう.一方,数値で見る限り,ノルウェー語とスウェーデン語は互いに好ましく思っている.このような言語態度には,デンマークの政治的地位の相対的な低さが反映されている可能性がある.

semicommunication には,言語的な差異が作用しているのはもちろんだが,社会言語学的な要因である言語態度の温度差も効いているとする Haugen の見解は正しいだろう.これらが互いに異なる方言ではなく異なる言語と呼ばれるのには,言語態度の温度差も関わっているのである.逆に,言語態度に温度差が少なければ,中国語の諸変種がそうであるように,話し言葉では互いに通じないにもかかわらず,方言と呼ばれ得るのかもしれない."what" に相当するおよそ同じ発音の語がノルウェー語では hva, スウェーデン語では vad, デンマーク語では hvad と綴られる(1906年以前はいずれも hvad だった)のに対し,中国語諸方言では発音が著しく異なっていても同じ漢字で書き表わされるという事実は,実に対照的である.

ゲルマン諸方言の間の semicommunication といえば,古英語話者と古ノルド語話者がどのくらい理解し合えたのかという問題は,英語史の重要な関心事である.そこでも言語的差異だけでなく,互いにどのような言語態度をもっていたかという点が関与してくるだろう.

・ Haugen, Einar. "Semicommunication: The Language Gap in Scandinavia." The Ecology of Language: Essays by Einar Haugen. Stanford, CA: Stanford UP, 1972. 215--36.

2010-01-22 Fri

■ #270. 世界の言語の数はなぜ正確に把握できないか [statistics][world_languages][language_or_dialect]

世界に言語はいくつあるか? 論者によって3,000という数から10,000という数まで様々で,一定しない.だが,複数の論者の平均値としてもっともよく耳にする数が,6,000前後である.

だが,なぜ論者によって数値が違うのだろうか.言語は客観的に数えられないものなのだろうか.Crystal は世界の言語の数を正確に把握できない理由を5点挙げている (3--5).

(1) そもそも世界規模の調査が少ない.確かに20世紀後半からは Ethnologue などいくつかの機関が世界的な調査をおこなっているが,こうした試み自体が比較的新しいものであり,世界言語統計は始まったばかりというべきである.

(2) 多くの論者は上記の調査が不完全であることを知っているために,言語数を任意に切り上げたり切り下げたりしがちである.

(3) 消滅する言語の数とそれらが消滅する速度を正確に把握できない.

(4) 新たに発見される言語の数と発見の頻度を正確に把握できない.(もっとも,発見される「新言語」によって世界の言語数が劇的に増えるとは考えにくいので,影響は僅少だろうが.)

(5) ある変種を「言語」 ( language ) とみるか,ある言語の「方言」 ( dialect ) とみるかについて,明確な基準がない.

昨今,世界規模の調査も進められてきており,(1) から (4) の問題点については改善されてゆくだろう.だが,(5) は社会言語学上の古典的な問題であり,解決の糸口がない.

例えば,1990年には Serbo-Croatian という一言語だったものが現在では Serbian, Croatian, Bosnian と三言語に分裂している.言語が変わったわけではなく,旧ユーゴスラビアが政治的に分裂したがゆえの事態である.

同じように,英語が今後ますます多様化してゆくことを考えると,Indian English, Singapore English, Caribbean English などはすべて English から独立した別の言語として数えられるようになるかもしれない.

数えるって難しい.

・Crystal, David. Language Death. Cambridge: CUP, 2000.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow