2022-11-09 Wed

■ #4944. lexical gap (語彙欠落) [terminology][lexicology][sapir-whorf_hypothesis][linguistic_relativism][language_myth][lexical_gap][semantics]

身近な概念だが対応するズバリの1単語が存在しない,そのような概念が言語には多々ある.この現象を「語彙上の欠落」とみなして lexical gap と呼ぶことがある.

例えば brother 問題を取り上げてみよう.「#3779. brother と兄・弟 --- 1対1とならない語の関係」 ([2019-09-01-1]) や「#4128. なぜ英語では「兄」も「弟」も brother と同じ語になるのですか? --- hellog ラジオ版」 ([2020-08-15-1]) で確認したように,英語の brother は年齢の上下を意識せずに用いられるが,日本語では「兄」「弟」のように年齢に応じて区別される.ただし,英語でも年齢を意識した「兄」「妹」に相当する概念そのものは十分に身近なものであり,elder brother や younger sister と表現することは可能である.つまり,英語では1単語では表現できないだけであり,対応する概念が欠けているというわけではまったくない.英語に「兄」「妹」に対応する1単語があってもよさそうなものだが,実際にはないという点で,lexical gap の1例といえる.逆に,日本語に brother に対応する1単語があってもよさそうなものだが,実際にはないので,これまた lexical gap の例と解釈することもできる.

Cruse の解説と例がおもしろいので引用しておこう.

lexical gap This terms is applied to cases where a language might be expected to have a word to express a particular idea, but no such word exists. It is not usual to speak of a lexical gap when a language does not have a word for a concept that is foreign to its culture: we would not say, for instance, that there was a lexical gap in Yanomami (spoken by a tribe in the Amazonian rainforest) if it turned out that there was no word corresponding to modem. A lexical gap has to be internally motivated: typically, it results from a nearly-consistent structural pattern in the language which in exceptional cases is not followed. For instance, in French, most polar antonyms are lexically distinct: long ('long'): court ('short'), lourd ('heavy'): leger ('light'), épais ('thick'): mince ('thin'), rapide ('fast'): lent ('slow'). An example from English is the lack of a word to refer to animal locomotion on land. One might expect a set of incompatibles at a given level of specificity which are felt to 'go together' to be grouped under a hyperonym (like oak, ash, and beech under tree, or rose, lupin, and peony under flower). The terms walk, run, hop, jump, crawl, gallop form such a set, but there is no hyperonym at the same level of generality as fly and swim. These two examples illustrate an important point: just because there is no single word in some language expressing an idea, it does not follow that the idea cannot be expressed.

引用最後の「重要な点」と関連して「#1337. 「一単語文化論に要注意」」 ([2012-12-24-1]) も参照.英語や日本語の lexical gap をいろいろ探してみるとおもしろそうだ.

・ Cruse, Alan. A Glossary of Semantics and Pragmatics. Edinburgh: Edinburgh UP, 2006.

2022-02-02 Wed

■ #4664. 言語が文化を作るのでしょうか?それとも文化が言語を作るのでしょうか? [sobokunagimon][sapir-whorf_hypothesis][linguistic_relativism][philosophy_of_language]

標題は,最近いただいた本質的な質問です.

ご質問は,言語学や言語哲学の分野の最大の問題の1つですね.「サピア=ウォーフの仮説」や「言語相対論」などと呼ばれ,長らく議論されてきたテーマですが,いまだに明確な答えは出ていません.

「強い」言語相対論は,言語が思考(さらには文化)を規定すると主張します.言語がアッパーハンドを握っているという考え方ですね.一方,「弱い」言語相対論は,言語は思考(さらには文化)を反映するにすぎないと主張します.文化がアッパーハンドを握っているという考え方です.両者はガチンコで対立しており,今のところ,個々人の捉え方次第であるというレベルの回答にとどまっているように思われます.

「言語が文化を作るのか,文化が言語を作るのか」というご質問の前提には,時間的・因果的に一方が先で,他方が後だという発想があるように思われます.しかし,実はここには時間的・因果的な順序というものはないのではないかと,私は考えています.

よく「言語は文化の一部である」と言われますね.まったくその通りだと思っています.数学でいえば「偶数は整数の一部である」というのと同じようなものではないでしょうか.「偶数が整数を作るのか,整数が偶数を作るのか」という問いは,何とも答えにくいものです.時間的・因果的に,順序としてはどちらが先で,どちらが後なのか,と問うても答えは出ないように思われます.偶数がなければ整数もあり得ないですし,逆に整数がなければ偶数もあり得ません.

言語と文化の関係も,これと同じように部分と全体の関係なのではないかと考えています.一方が先で,他方が後ととらえられればスッキリするのに,という気持ちは分かるのですが,どうやら言語と文化はそのような関係にはないのではないか.それが,目下の私の考えです.

煮え切らない回答ではありますが,こんなところでいかがでしょうか.

この問題についてより詳しくは,本ブログよりこちらの記事セットをご覧ください.

2020-05-11 Mon

■ #4032. 「サピア=ウォーフの仮説」の記事セット [hellog_entry_set][sapir-whorf_hypothesis][linguistic_relativism][fetishism][language_myth][sociolinguistics]

昨日の記事「#4031. 「言語か方言か」の記事セット」 ([2020-05-10-1]) に引き続き,英語学(社会言語学)のオンライン授業に向けた準備の副産物として hellog 記事セットを紹介する(授業用には解説付き音声ファイルを付しているが,ここでは無し).

・ 「サピア=ウォーフの仮説」の記事セット

サピア=ウォーフの仮説 (sapir-whorf_hypothesis) は,最も注目されてきた言語学上の論点の1つである.本ブログでも折に触れて取り上げてきた話題だが,今回の授業用としては,主に語彙の問題に焦点を絞って記事を集め,構成してみた.

大多数の人々にとって,言語と文化が互いに関わりがあるということは自明だろう.しかし,具体的にどの点においてどの程度の関わりがあるのか.場合によっては,まったく関係のない部分もあるのではないか.今回の議論では,言語と文化の関係が一見すると自明のようでいて,よく考えてみると,実はさほどの関係がないかもしれないと思われるような現象にも注目し,同仮説に対するバランスを取った見方を提示したつもりである.

いまだに決着のついていない仮説であるし,「#1328. サピア=ウォーフの仮説の検証不能性」 ([2012-12-15-1]) にあるように,そもそも決着をつけられないタイプの問題かもしれないのだが,言語,認知,世界観,文化といった項目がいかなる相互関係にあるのかに関する哲学的思索を促す壮大な論点として,今も人々に魅力を放ち続けている.一度じっくり考えてもらいたい.

2019-09-22 Sun

■ #3800. 語彙はその言語共同体の世界観を反映する [semantics][lexeme][lexicology][sapir-whorf_hypothesis][linguistic_relativism]

語彙がその言語を用いる共同体の関心事を反映しているということは,サピア=ウォーフの仮説 (sapir-whorf_hypothesis) や Humboldt の「世界観」理論 (Weltanschauung) でも唱えられてきた通りであり,言語について広く関心をもたれる話題の1つである(「#1484. Sapir-Whorf hypothesis」 ([2013-05-20-1]) を参照) .

言語学には語彙論 (lexicology) という分野があるが,この研究(とりわけ歴史的研究)が有意義なのは,1つには上記の前提があるからだ.Kastovsky (291) が,この辺りのことを上手に言い表わしている.

It is the basic function of lexemes to serve as labels for segments of extralinguistic reality that for some reason or another a speech community finds noteworthy. Therefore it is no surprise that even closely related languages will differ considerably as to the overall structure of their vocabulary, and the same holds for different historical stages of one and the same language. Looked at from this point of view, the vocabulary of a language is as much a reflection of deep-seated cultural, intellectual and emotional interests, perhaps even of the whole Weltbild of a speech community as the texts that have been produced by its members. The systematic study of the overall vocabulary of a language is thus an important contribution to the understanding of the culture and civilization of a speech community over and above the analysis of the texts in which this vocabulary is put to communicative use. This aspect is to a certain extent even more important in the case of dead languages such as Latin or the historical stages of a living language, where the textual basis is more or less limited.

したがって,たとえば英語歴史語彙論は,過去1500年余にわたる英語話者共同体の関心事(いな,世界観)の変遷をたどろうとする壮大な試みということになる.そのような試みの1つの結実が,OED のような歴史的原則に基づいた大辞典ということになる.

語彙が世界観を反映するという視点は言語相対論 (linguistic_relativism) の視点でもあるし,対照言語学的な関心を呼び覚ましてもくれる.そちらに関心のある向きは,「#1894. 英語の様々な「群れ」,日本語の様々な「雨」」 ([2014-07-04-1]),「#1868. 英語の様々な「群れ」」 ([2014-06-08-1]),「#2711. 文化と言語の関係に関するおもしろい例をいくつか」 ([2016-09-28-1]),「#3779. brother と兄・弟 --- 1対1とならない語の関係」 ([2019-09-01-1]) などを参照されたい.一方,単純な語彙比較とそれに基づいた文化論に対しては注意すべき点もある.「#364. The Great Eskimo Vocabulary Hoax」 ([2010-04-26-1]),「#1337. 「一単語文化論に要注意」」 ([2012-12-24-1]) にも目を通してもらいたい.

・ Kastovsky, Dieter. "Semantics and Vocabulary." The Cambridge History of the English Language. Vol. 1. Ed. Richard M. Hogg. Cambridge: CUP, 1992. 290--408.

2017-05-21 Sun

■ #2946. 聖書にみる言語の創成と拡散 [bible][origin_of_language][language_myth][tower_of_babel][sapir-whorf_hypothesis][linguistic_relativism]

ユダヤ・キリスト教の聖書の伝統によれば,言語の創成と拡散にまつわる神話は,それぞれアダムとバベルの塔の逸話に集約される.これは,歴史的に語られてきた言語起源説のなかでも群を抜いて広く知られ,古く,長きにわたって信じられてきた言説だろう.その概要を,Mufwene (15--16) によるダイジェスト版で示そう.

Speculations about the origins of language and linguistic diversity date from far back in the history of mankind. Among the most cited cases is the book of Genesis, in the Judeo-Christian Bible. After God created Adam, He reportedly gave him authority to name every being that was in the Garden of Eden. Putatively, God and Adam spoke some language, the original language, which some scholars have claimed to be Hebrew, the original language of Bible. Adam named every entity God wanted him to know; and his wife and descendants accordingly learned the names he had invented.

Although the story suggests the origin of naming conventions, it says nothing about whether Adam named only entities or also actions and states. In any case, it suggests that it was necessary for Adam's wife and descendants to learn the same vocabulary to facilitate successful communication.

Up to the eighteenth century, reflecting the impact of Christianity, pre-modern Western philosophers and philologists typically maintained that language was given to mankind, or that humans were endowed with language upon their creation. Assuming that Eve, who was reportedly created from Adam's rib, was equally endowed with (a capacity for) language, the rest was a simple history of learning the original vocabulary or language. Changes needed historical accounts, grounded in natural disasters, in population dispersals, and in learning with modification . . . .

The book of Genesis also deals with the origin of linguistic diversity, in the myth of the Tower of Babel (11: 5--8), in which the multitude of languages is treated as a form of punishment from God. According to the myth, the human population had already increased substantially, generations after the Great Deluge in the Noah's Ark story. To avoid being scattered around the world, they built a city with a tower tall enough to reach the heavens, the dwelling of God. The tower apparently violated the population structure set up at the creation of Adam and Eve. God brought them down (according to some versions, He also destroyed the tower), dispersed them around the world, and confounded them by making them speak in mutually unintelligible ways. Putatively, this is how linguistic diversity began. The story suggests that sharing the same language fosters collaboration, contrary to some of the modern Darwinian thinking that joint attention and cooperation, rather than competition, facilitated the emergence of language . . . .

最後の部分の批評がおもしろい.バベルの塔の神話では「言語を共有していると協働しやすくなる」ことが示唆されるが,近代の言語起源論ではむしろ「協働こそが言語の発現を容易にした」と説かれる.この辺りの議論は,言語と社会の相関関係や因果関係の問題とも密接に関係し,サピア=ウォーフの仮説 (sapir-whorf_hypothesis) へも接続するだろう.バベルの塔から言語相対論へとつながる道筋があるとは思っても見なかったので,驚きの発見だった.

バベルの塔については,最近,「#2928. 古英語で「創世記」11:1--9 (「バベルの塔」)を読む」 ([2017-05-03-1]) と「#2938. 「バベルの塔」の言語観」 ([2017-05-13-1]) で話題にしたので,そちらも参照されたい.

・ Mufwene, Salikoko S. "The Origins and the Evolution of Language." Chapter 1 of The Oxford Handbook of the History of Linguistics. Ed. Keith Allan. Oxford: OUP, 2013.

2017-02-24 Fri

■ #2860. 文字の形の相称性の有無 [grammatology][alphabet][kanji][hiragana][katakana][writing][linguistic_relativism]

文字論では,文字の機能といった抽象的な議論が多くなされるが,文字の形という具体的な議論,すなわち字形の議論は二の次となりがちだ.各文字の字形の発達にはそれ自体の歴史があり,それをたどるのは確かに興味深いが,単発的な話題になりやすい.しかし,このような卑近なところにこそ面白い話題がある.なぜローマン・アルファベットの字形はおよそ左右相称的であるのに対して,漢字や仮名の字形は非相称であるのか.アルファベットの字形には幾何学的な端正さがあるが,漢字やそこから派生した仮名の字形にはあえて幾何学的な端正さから逸脱するようなところがある.これは,なぜなのか.

もちろん世界の文字種には様々なものがあり,アルファベットと日本語の文字のみを取り出して比較するだけでは視野の狭さは免れないだろう.また,字体の問題は,書写材料や書写道具の歴史とも深く関係すると思われ,その方面からの議論も必要だろう(「#2456. 書写材料と書写道具 (1)」 ([2016-01-17-1]),「#2457. 書写材料と書写道具 (2)」 ([2016-01-18-1]) を参照).しかし,あえて対象を絞ってアルファベットと日本語の文字の対比ということで考えることが許されるならば,以下に示す牧野の「言語と空間」と題する日米比較文化論も興味深く読める (p. 10) .

人工的な空間構成においてアメリカ人は日本人よりも整合性と均衡を考え,多くの場合,相称的空間構成を創る.庭園などはよくひかれる例である.言うまでもなく,日本の庭園は自然の表層の美の人工的再現である.深層の自然は整合的であろうが,表層の自然にはさまざまなデフォルメがあって,およそ均斉のない代物なのである.言語の表記法にも,この基本的な空間構成の原理が出ている.アルファベットはその約半数が,A,H,M,O,T,U,V,W,X,Y のように左右相称である.日本の仮名文字は漢字の模写が出発点で,元が原則として非相称であるから出て来た仮名も一つとして左右相称な文字はない.この点お隣の韓国語の表記法はかなり相称性が強く出ていて興味深い.

ここに述べられているように,字形と空間の認識方法の間に,ひいては言語と空間との間に「ほとんど密謀的とも言える平行関係」(牧野,p. 11)があるとするならば,これは言語相対論を支持する1つの材料となるだろう.

・ 牧野 成一 「言語と空間」 『『言語』セレクション』第2巻,月刊『言語』編集部(編),大修館書店,2012年.2--11頁.(1980年9月号より再録.)

2016-09-28 Wed

■ #2711. 文化と言語の関係に関するおもしろい例をいくつか [sapir-whorf_hypothesis][linguistic_relativism][bct][category][semantics]

日本語には「雨」の種類を細かく区分して指し示す語彙が豊富にあり,英語には「群れ」を表わす語がその群れているモノの種類に応じて使い分けられる(「#1894. 英語の様々な「群れ」,日本語の様々な「雨」」 ([2014-07-04-1]),「#1868. 英語の様々な「群れ」」 ([2014-06-08-1]) を参照).このような話しは,サピア=ウォーフの仮説 (sapir-whorf_hypothesis) に関する話題として,広く興味をもたれる.実際には,このような事例が,どの程度同仮説の主張する文化と言語の密接な関係を支持するものなのか,正確に判断することは難しい.このことは,「#364. The Great Eskimo Vocabulary Hoax」 ([2010-04-26-1]),「#1337. 「一単語文化論に要注意」」 ([2012-12-24-1]) などの記事で注意喚起してきた.

それでも,この種の話題は聞けば聞くほどおもしろいというのも事実であり,いくつか良い例を集めておきたいと思っていた.Wardhaugh (234--35) に,古今東西の言語からの事例が列挙されていたので,以下に引用しておきたい.

If language A has a word for a particular concept, then that word makes it easier for speakers of language A to refer to that concept than speakers of language B who lack such a word and are forced to use a circumlocution. Moreover, it is actually easier for speakers of language A to perceive instances of the concept. If a language requires certain distinctions to be made because of its grammatical system, then the speakers of that language become conscious of the kinds of distinctions that must be referred to: for example, gender, time, number, and animacy. These kinds of distinctions may also have an effect on how speakers learn to deal with the world, i.e., they can have consequences for both cognitive and cultural development.

Data such as the following are sometimes cited in support of such claims. The Garo of Assam, India, have dozens of words for different types of baskets, rice, and ants. These are important items in their culture. However, they have no single-word equivalent to the English word ant. Ants are just too important to them to be referred to so casually. German has words like Gemütlichkeit, Weltanschauung, and Weihnachtsbaum; English has no exact equivalent of any one of them, Christmas tree being fairly close in the last case but still lacking the 'magical' German connotations. Both people and bulls have legs in English, but Spanish requires people to have piernas and bulls to have patas. Both people and horse eat in English but in German people essen and horses fressen. Bedouin Arabic has many words for different kinds of camels, just as the Trobriand Islanders of the Pacific have many words for different kinds of yams. Mithun . . . explains how in Yup'ik there is a rich vocabulary for kinds of seals. There are not only distinct words for different species of seals, such as maklak 'bearded seal,' but also terms for particular species at different times of life, such as amirkaq 'young bearded seal,' maklaaq 'bearded seal in its first year,' maklassuk 'bearded seal in its second year,' and qalriq 'large male bearded seal giving its mating call.' There are also terms for seals in different circumstances, such as ugtaq 'seal on an ice-floe' and puga 'surfaced seal.' The Navaho of the Southwest United States, the Shona of Zimbabwe, and the Hanunóo of the Philippines divide the color spectrum differently from each other in the distinctions they make, and English speakers divide it differently again. English has a general cover term animal for various kinds of creatures, but it lacks a term to cover both fruit and nuts; however, Chinese does have such a cover term. French conscience is both English conscience and consciousness. Both German and French have two pronouns corresponding to you, a singular and a plural. Japanese, on the other hand, has an extensive system of honorifics. The equivalent of English stone has a gender in French and German, and the various words must always be either singular or plural in French, German, and English. In Chinese, however, number is expressed only if it is somehow relevant. The Kwakiutl of British Columbia must also indicate whether the stone is visible or not to the speaker at the time of speaking, as well as its position relative to one or another of the speaker, the listener, or possible third party.

諸言語間で語の意味区分の精粗や方法が異なっている例から始まり,人称や数などの文法範疇 (category) の差異の例,そして敬語体系のような社会語用論的な項目に関する例まで挙げられている.サピア=ウォーフの仮説を再考する上での,話しの種になるだろう.

・ Wardhaugh, Ronald. An Introduction to Sociolinguistics. 6th ed. Malden: Blackwell, 2010.

2016-01-06 Wed

■ #2445. ボアズによる言語の無意識性と恣意性 [category][linguistic_relativism][sapir-whorf_hypothesis][arbitrariness][history_of_linguistics]

Sebeok, Thomas A., ed. Portraits of Linguists. 2 vols. Bloomington, Indiana UP, 1966 を抄訳した樋口より,アメリカの言語学者 Franz Boas (1858--1942) について紹介した文章を読んでいる.そこで議論されている言語における範疇 (category) の無意識性の問題に関心をもった.樋口 (83--85) から引用する.

ボアズは Handbook of American Indian Languages (1991年)のすばらしい序論において,次のように述べている「言語学がこの点で持っている大いなる利点は次のような事実である.すなわち設定されている範疇は常に意識されず,そしてそのためにその範疇が形成される過程は,誤解を招いたり障害となったりするような二次的説明をしないで辿ることが出来る.なおそのような説明は民族学では非常に一般的なのである….」

この文章は,ボアズが表明した最も大胆かつ生産性に富んでいて,先駆的役割を担う考え方の一つと私共には思われる.事実,この言語現象が意識されないという特性のために言語を理論的に取り扱う人々にとって難問が多く,今もなお彼らを悩ませている.ソシュール (Ferdinand de Saussure) にとってさえも解決困難な二律背反であった.彼の意見では,言語の一生におけるそれぞれの状態は偶然の状態なのだ.なぜなら,個人はほとんど言語法則など意識していないのだから.ボアズはまさにこれと同じ出発点から始めた.言語の基底となる諸概念は言語共同体で絶えず使用されているが,通常その構成員の意識にはのぼってこない.しかし伝統的なしきたりは,言語使用の過程での無意識な状態によって永久に伝えられるようになってきた.ところが,ボアズは(またサピアもこの点では正に同じ道をたどるのだが)このような領域で妥当な結論を導く方法を知っていた.個人の意識というのは通常文法及び音韻の型と衝突することはないし,したがって二次的な推論や解釈のし直しをひきおこすことはない.ある民族の基本的な習慣を個人が意識的に解釈し直すと,それらの習慣を形成してきた歴史のみならずその形成自身をあいまいにしたり,複雑にしたりすることがあり得る.一方,ボアズが強調しているように言語構造の形成は,これらの誤解を招きやすく邪魔になる諸要素なしで後を辿ることが出来,明らかになる.基本的な言語上の諸単位が機能する際に,各単位が個人の意識にのぼったりする必要はない.これらの諸単位はお互いに孤立していることはほとんどあり得ない.したがって言語において,個人の意識が相互に干渉しないという関係は,その言語の型が持つ厳密で肝要な特性を説明している.つまりすべての部分がしっかりと結びついている全体なのだ.慣習化した習慣に対する意識が弱ければ弱いほど,習慣となっている仕組がより定式化され,より標準化され,より統一化される.したがって,多様な言語構造の明解な類型が生まれ,とりわけボアズの心に繰返し強い印象を残した基本的な諸原理の普遍的統一性が存在する.言いかえれば関係的機能が世界中のあらゆる言語の文法や音素の必要な要素を提供する.

多様な民族に関する現象の中で,言語の過程否むしろ言語の運用は極めて印象的且つ平明に無意識の論理を具体的に示す.このような理由でボアズは主張している.「言語の過程の無意識というまさにこの現象が,民族に関する現象をより明確に理解するのに役立つ.これは軽く見過ごすことができない点である.」その他の社会的組織と関連して考える場合の,言語の地位と民族に関する多様な諸形式式に対する徹底した洞察という言語学の意味は,それまでこれほど精密に述べられたことはなかった.近代言語学は社会人類学の様々な分野を研究する人々にいろいろ参考になる情報を提供する筈である.

ここで述べられていることは,言語の諸規則や諸範疇は,個人の無意識のうちにしっかり定着しているものであるということだ.逆に言えば,共時的観察により,言語に内在する慣習化した習慣を引き出すことができれば,その構成員の無意識に潜む思考の型を突き止められるということにもなる.この考え方は Humboldt の「世界観」理論 (Weltanschauung) と近似しており,後のサピア=ウォーフの仮説 (sapir-whorf_hypothesis) や言語相対論 (linguistic_relativism) にもつながる言語観である.

なお,「すべての部分がしっかりと結びついている全体」は,疑いなく Meillet の "système où tout se tient" から取られたものだろう (see 「#2245. Meillet の "tout se tient" --- 体系としての言語」 ([2015-06-20-1]),「#2246. Meillet の "tout se tient" --- 社会における言語」 ([2015-06-21-1])) .

引き続き,樋口 (90) は,言語の恣意性 (arbitrariness) に関するボアズの見解について,次のように紹介している.

我々は以下のことをすでに知っていた.個々の言語は外界を区別する仕方においてそれぞれ恣意的であるが,ホイットニーやソシュールによる伝統的な説明はボアズによってその内容を本質的な点で制限されることになる.事実,その著作で,個々の言語は空間あるいは時間において他の言語の視点からのみ恣意的であり得ると彼は言っている.未発達であろうと文明化していようと,母語に関しては,その話し手にとってどのような区別の仕方も恣意的ではあり得ない.そのような区別の仕方は個人においても民族全体においてもそれと気づかぬうちに形成され,そして一種の言葉における神話を作り上げる.その神話は話し手の注意と言語共同体の心理活動を一定の方向に導く.このように言語形式が詩と信仰のみならず思考及び科学的見解にさえも影響を及ぼす.文明化したにしてもあるいは発達のものにしても,すべての言語の文法的型は永久に論理的推理と相入れないもので,それにもかかわらずすべての言語は同時に文化のいかなる言語上の必要にも,また思考の比較的一般化された形式にも充分に適合出来る.それらの諸形式は新しい表現で,以前には慣用的でなかったものに価値を与えるものである.文明化すると語彙と表現法はそれに順応せざるを得ない.一方,文法は変化しない状態で続くことができる.

ソシュールの論じた言語の恣意性が絶対的な恣意性であるのに対し,ボアズが論じたのは相対的な恣意性である.母語話者にとって,個々の言語記号は恣意的でも何でもなく,むしろ必然に感じられる.日本語話者にとって,/イヌ/ という能記が「犬」という所記と結びついているのはあまりに自然であり,「必然」とすら直感される.関連して,「#1108. 言語記号の恣意性,有縁性,無縁性」 ([2012-05-09-1]) を参照されたい.

このように,ボアズは言語の範疇の無意識性や恣意性という問題について真剣に考察した言語学者として記憶されるべきである.

・ 樋口 時弘 『言語学者列伝 ?近代言語学史を飾った天才・異才たちの実像?』 朝日出版社,2010年.

2015-08-23 Sun

■ #2309. 動詞の人称語尾の起源 [category][person][verb][inflection][personal_pronoun][agreement][linguistic_relativism]

本ブログでは3単現の -s (3sp) や3複現の -s (3pp) ほか,英語史における動詞の人称語尾に関する話題を多く取り上げてきた.人称 (person) という文法範疇 (category) は世界の多くの語族に確認され,英語を含む印欧諸語においても顕著な範疇となっている.しかし,そもそも印欧語において人称が動詞の屈折語尾において標示されるという伝統の起源は何だったのだろうか.主語の人称と動詞が一致しなければならないという制約はどこから来たのだろうか.

この問題について,印欧語比較言語学では様々な議論が繰り広げられているようだ.この分野の世界的大家の1人 Szemerényi (329) によれば,1・2人称語尾については,対応する人称代名詞の形態が埋め込まれていると考えて差し支えないという.

The question of the origin of the personal endings has always aroused much greater interest. Since Bopp's earliest writings, indeed since the eighteenth century, it has been usual to find in the personal endings the personal pronouns. In spite of frequent dissent this theory is universally accepted; it is, however, also valid for the 1st pl., where the original form of the pronoun was *mes . . ., and for the 1st dual, whose ending -we(s) similarly contains the pronoun. And the principle must be expected to operate in the 2nd person also. This is suggest by many other language families. . . .

一方,3人称については,1・2人称と同様の説明を与えることはできず,単数にあっては指示詞 *so/*to に由来し,複数にあっては動作主名詞接尾辞と関係し,やや複雑な事情を呈するという (Szemerényi 330) .これが事実だとすると,太古の印欧祖語の話者は,1・2人称を正当な「人称」とみて,3人称を「非人称」とみていたのかもしれない.ここに反映されている世界観(と屈折語尾の分布)は現代の印欧諸語の多くに痕跡を残しており,屈折語尾の著しく衰退した現代英語にすら,3単現の -s としてかろうじて伝わっている.

では,そもそも印欧語において人称という文法範疇が確たる地位を築いてきたのはなぜか.というのは,他の多くの言語では,人称という文法範疇はたいした意味をもたないからだ.例えば,日本語では形容詞の用法における人称制限などが問題となる程度であり,範疇としての人称の存在基盤は薄い.しかし,人称という術語の指し示すものをもっと卑近に理解すれば,それは話す主体としての「私」と,私の話しを聞いている「あなた」と,話題となりうる「それ以外」の一切の素材とを区別する原理にほかならない.「#1070. Jakobson による言語行動に不可欠な6つの構成要素」 ([2012-04-01-1]) の用語でいえば,話し手(=1人称),聞き手(=2人称),事物・現象(=3人称)という区分である.これらが普遍的な構成要素のうちの3つであるということが真であれば,いかなる言語も,この区分をどの程度確たる文法範疇として標示するかは別として,その基本的な世界観を内包しているはずである.印欧祖語は,それを比較的はっきり標示するタイプの言語だったのだろう.

なお,前段落の議論は,ある種の言語普遍性 (linguistic universal) を前提とした議論である.だが,日本語母語話者としては,人称という文法範疇は直感的によく分からないのも事実であるから,言語相対論 (linguistic_relativism) として理解したい気もする.

・ Szemerényi, Oswald J. L. Introduction to Indo-European Linguistics. Trans. from Einführung in die vergleichende Sprachwissenschaft. 4th ed. 1990. Oxford: OUP, 1996.

2014-07-04 Fri

■ #1894. 英語の様々な「群れ」,日本語の様々な「雨」 [sapir-whorf_hypothesis][linguistic_relativism][fetishism]

「#1868. 英語の様々な「群れ」」 ([2014-06-08-1]) の記事で,現代英語における「群れ」を表わす様々な語が,動物を識別する何らかの文化を反映しているかといえば必ずしもそうとは限らず,単なるフェチにすぎないという趣旨の議論を紹介した.これについては異論があるかもしれない.英語が生まれ育ってきたゲルマニアの地には,狩猟文化や牧畜文化に支えられた独特な動物観があったと考えられるし,それが語彙の細分化と相関関係にあると論じることもできるかもしれない.確かにその通りで,相関関係はありそうだし,少なくとも検証する必要はある.

ただし,少なくとも指摘できそうなことは,問題の語彙の細分化は,現在の文化よりも,かつての文化を反映している度合いのほうが強いだろうということだ.おそらく,それはかつての文化を色濃く映し出しているのであり,その文化は現在までに薄まってしまったものの,細分化された語彙は惰性でいまだ残っているということではないか.細分化された語彙のなかには,現在の文化を反映しているわけではない例が多いのではないか.

例えば,日本語には様々な種類の雨を表わす語が豊富にあり,日本(語)の雨文化を体現するものであると主張することができるかもしれない.『学研 日本語知識辞典』より86種類を列挙してみよう.

秋時雨(あきしぐれ),朝雨(あさあめ),淫雨(いんう),陰雨(いんう),陰霖(いんりん),雨下(うか),卯の花腐し(うのはなくたし),液雨(えきう),煙雨(えんう),送り梅雨(おくりづゆ),御湿り(おしめり),快雨(かいう),片時雨(かたしぐれ),甘雨(かんう),寒雨(かんう),寒九の雨(かんくのあめ),寒の雨(かんのあめ),喜雨(きう),狐の嫁入り(きつねのよめいり),木の芽流し(きのめながし),急雨(きゅうう),暁雨(ぎょうう),霧雨(きりさめ),軽雨(けいう),紅雨(こうう),黄梅の雨(こうばいのあめ),黒雨(こくう),小糠雨(こぬかあめ),細雨(さいう),催花雨(さいかう),桜雨(さくらあめ),五月雨(さみだれ),小夜時雨(さよしぐれ),山雨(さんう),地雨(じあめ),糸雨(しう),慈雨(じう),時雨(しぐれ),篠突く雨(しのつくあめ),繁吹き雨(しぶきあめ),秋雨(しゅうう),驟雨(しゅうう),秋霖(しゅうりん),宿雨(しゅくう),春雨(しゅんう),春霖(しゅんりん),甚雨(じんう),翠雨(すいう),瑞雨(ずいう),青雨(せいう),積雨(せきう),疎雨(そう),曾我の雨(そがのあめ),漫ろ雨(そぞろあめ),袖笠雨(そでがさあめ),暖雨(だんう),鉄砲雨(てっぽうあめ),照り降り雨(てりふりあめ),凍雨(とうう),通り雨(とおりあめ),虎が雨(とらがあめ),菜種梅雨(なたねづゆ),涙雨(なみだあめ),糠雨(ぬかあめ),沛雨(はいう),白雨(はくう),麦雨(ばくう),花の雨(はなのあめ),春時雨(はるしぐれ),飛雨(ひう),氷雨(ひさめ),肘笠雨(ひじがさあめ),暮雨(ぼう),叢雨・村雨(むらさめ),叢時雨・村時雨(むらしぐれ),戻り梅雨(もどりづゆ),夜雨(やう),遣らずの雨(やらずのあめ),雪時雨(ゆきしぐれ),涼雨(りょうう),緑雨(りょくう),霖雨(りんう),冷雨(れいう),零雨(れいう),若葉雨(わかばあめ),私雨(わたくしあめ)

しかし,これらの雨の語彙の多くは辞書にこそ載っているが,現役で使用されているものは限られている.これは,かつての雨文化を体現しているとか,長い間に育まれてきた雨文化を体現しているとは言えそうだが,現在一般の日本語母語話者に共有されている現役の雨文化を体現しているとは必ずしも言うことはできないように思われる.実際,筆者は「肘笠雨」とは何か,この辞書で見つけるまで聞いたこともなかった.袖を笠にしてしのぐほどのわずかな雨,とのことだ

先の記事の「群れ」を表わす英語の語彙について,Jespersen (430--31) が次のように語っている箇所を見つけた.

In old Gothonic poetry we find an astonishing abundance of words translated in our dictionaries by 'sea,' 'battle,' 'sword,' 'hero,' and the like: these may certainly be considered as relics of an earlier state of things, in which each of these words had its separate shade of meaning, which was subsequently lost and which it is impossible now to determine with certainty. The nomenclature of a remote past was undoubtedly constructed upon similar principles to those which are still preserved in a word-group like horse, mare, stallion, foal, colt, instead of he-horse, she-horse, young horse, etc. This sort of grouping has only survived in a few cases in which a lively interest has been felt in the objects or animals concerned. We may note, however, the different terms employed for essentially the same idea in a flock of sheep, a pack of wolves, a herd of cattle, a bevy of larks, a covey of partridges, a shoal of fish. Primitive language could show a far greater number of instances of this description, and, so far, had a larger vocabulary than later languages, though, of course, it lacked names for a great number of ideas that were outside the sphere of interest of uncivilized people. (430--31)

細分化された語彙が "survive" しうることを指摘しているが,これは当の文化そのものはおよそ「死んだ」にもかかわらず,語彙だけが「生き残った」という考え方を表わすものだろう.

Jespersen は,基本的に語彙の細分化は言語の原始的な段階を示すものであり,言語の発展とともに細分化の傾向は消えてゆくという言語進歩観を抱いている.「群れ」のような語彙の問題に関連しても,"The more advanced a language is, the more developed is its power of expressing abstract or general ideas. Everywhere language has first attained to expressions for the concrete and special." (429) と述べている通り,言語の発展とは「具体から抽象へ」の流れであると確信している.しかし,この言語観は,言語学史的な観点から眺める必要がある.「#1728. Jespersen の言語進歩観」 ([2014-01-19-1]) を参照されたい.

・ Jespersen, Otto. Language: Its Nature, Development, and Origin. 1922. London: Routledge, 2007.

2014-06-08 Sun

■ #1868. 英語の様々な「群れ」 [sapir-whorf_hypothesis][linguistic_relativism][language_myth][deixis][category][fetishism]

サピア=ウォーフの仮説 (sapir-whorf_hypothesis) と関連して,ある文化において注目される事象(顕点)の語彙は細分化される傾向がある,といわれる.例えば,英語の rice に対し,日本語では「こめ」「めし」「白米」「ごはん」「ライス」「もみ」など複数の語が対応するという例がよく引き合いに出される.日本語では魚の名前が細分化されており,魚偏の漢字が多数あることも,日本の魚文化についてを物語っているともいわれる.

しかし,語彙の細分化がその言語文化の顕点を表わす傾向があるということは否定しないが,一方で「#1337. 「一単語文化論に要注意」」 ([2012-12-24-1]) で取り上げたように,語彙の細分化のすべての例が同様に文化上の重要性を直接に体現しているかというと,そうはならない.文化的に顕著とは特に感じられないにもかかわらず,語彙が細分化されているというケースはある.指示詞について,1単語レベルでいえば,日本語では「これ」「それ」「あれ」の3種類が区別されるが,英語では this と that の2種類のみであり,フランス語では ce 1種類のみである.また,4種類以上を区別する言語も世の中には存在する.この細分化の精度の違いはそれぞれの言語と関連づけらるる文化のなにがしかを反映している,と結論づけることは果たして可能なのだろうか.日本語の米や魚に関する語彙の多さは,日本文化と関連づけることが比較的容易のように思えるが,ものを数える際の「一本」「二足」「三艘」のような助数詞については,どうだろうか.言語と文化の関連性という問題は,単純には処理できない.

私は,どの言語も,その文化に支えられているか否かは別として,何らかの点でフェティシズムをもっていると考えている.言語学の術語を使えば,言語ごとに特定のカテゴリー (「#1449. 言語における「範疇」」 ([2013-04-15-1]) を参照)が設定されているともいえる.例えば,多種多様な助数詞や敬語体系をもっている日本語は「数え方フェチ」「敬意フェチ」であり,単数か複数かを明示的に区別する英語(や多くの印欧諸語及びその他の言語)は(少なくとも日本語母語話者から見ると)「数フェチ」である.「かぶる」「着る」「履く」「つける」を区別する日本語は,wear や put on で事足りると感じる英語母語話者からみれば「着衣フェチ」とも映るだろう.もう一度繰り返すが,これらの言語上のフェチが,それぞれ文化上の対応物によって規定されているのかどうかを知ることは,案外と難しい.文化的な支えのない,ただのフェチという可能性も十分にあるのだ.

上に挙げた例はいずれも,英語では1単位だが日本語では複数の単位に対応するというものばかりだった.これでは英語にとって不公平なので,逆の例として日本語の「(人・動物の)群れ」に対応する,英語の多様な表現を挙げてみよう.

a bevy of quails, a cluster of stars, a covey of partridges, a crowd of people, a drove of oxen, a flight of birds, a flock of sheep, a gang of robbers, a group of islands, a herd of deer, a horde of savages, a pack of wolves, a pride of lions, a school of whales, a shoal of fish, a swarm of bees, a throng of ants, a troop of children

他にも和英辞典や類義語辞典を繰れば,多様な表現が見出せるだろう.日本語でも類義語辞典を引けば,「群がり」「公衆」「群衆」「人群れ」「人波」「一群れ」「会衆」「衆人」「人山」「モッブ」「マス」「大衆」などが挙るが,動物の群れについて表現の多様性はない.

語彙細分化の精度の違いは,文化に根ざしているものもあるだろうが,そうでないものもある.それらをひっくるめて,言語とはフェチである,そのようなものであると捉えるのが正確ではないだろうか.

2014-03-02 Sun

■ #1770. semiotic triangle の底辺が直接につながっているとの誤解 [semantics][semiotics][sign][language_myth][sapir-whorf_hypothesis][linguistic_relativism]

昨日の記事「#1769. Ogden and Richards の semiotic triangle」 ([2014-03-01-1]) で,Ogden and Richards の有名な図を示した.彼らによれば,SYMBOL と REFERENT をつなぐ底辺が間接的なつながり(点線)しかないにもかかわらず,世の中では多くの場合,直接的なつながり(実線)があるかのように誤解されている点が問題であるということだった ("The fundamental and most prolific fallacy is . . . that the base of the triangle given above is filled in" (15)) .これを正したいとの著者の思いは "missionary fervor" (Eco vii) とでも言うべきほどのもので,第1章の直前には,この思いを共有する先人たちからの引用が多く掲げられている.

"All life comes back to the question of our speech---the medium through which we communicate." ---HENRY JAMES.

"Error is never so difficult to be destroyed as when it has its root in Language." ---BENTHAM.

"We have to make use of language, which is made up necessarily of preconceived ideas. Such ideas unconsciously held are the most dangerous of all." ---POINCARÉ.

"By the grammatical structure of a group of languages everything runs smoothly for one kind of philosophical system, whereas the way is as it were barred for certain other possibilities." ---NIETZCHE.

"An Englishman, a Frenchman, a German, and an Italian cannot by any means bring themselves to think quite alike, at least on subjects that involve any depth of sentiment: they have not the verbal means." ---Prof. J. S. MACKENZIE.

"In Primitive Thought the name and object named are associated in such wise that the one is regarded as a part of the other. The imperfect separation of words from things characterizes Greek speculation in general." ---HERBERT SPENCER.

"The tendency has always been strong to believe that whatever receives a name must be an entity or being, having an independent existence of its own: and if no real entity answering to the name could be found, men did not for that reason suppose that none existed, but imagined that it was something peculiarly abstruse and mysterious, too high to be an object of sense." ---J. S. MILL.

"Nothing is more usual than for philosophers to encroach on the province of grammarians, and to engage in disputes of words, while they imagine they are handling controversies of the deepest importance and concern." ---HUME.

"Men content themselves with the same words as other people use, as if the very sound necessarily carried the same meaning." ---LOCKE.

"A verbal discussion may be important or unimportant, but it is at least desirable to know that it is verbal.." ---Sir G. CORNEWALL LEWIS.

"Scientific controversies constantly resolve themselves into differences about the meaning of words." ---Prof. A. Schuster.

いくつかの引用で示唆される通り,Ogden and Richards が取り除こうと腐心しているこの誤解は,サピア=ウォーフの仮説 (sapir-whorf_hypothesis) や言語相対論 (linguistic_relativism) の問題にも関わってくる.実際に読んでみると,The Meaning of Meaning は多くの問題の種を方々にまき散らしているのがわかり,その意味で "a seminal work" と呼んでしかるべき著書といえるだろう.

・ Ogden, C. K. and I. A. Richards. The Meaning of Meaning. 1923. San Diego, New York, and London: Harcourt Brace Jovanovich, 1989.

・ Eco, Umberto. "The Meaning of The Meaning of Meaning." Trans. William Weaver. Introduction. The Meaning of Meaning. C. K. Ogden and I. A. Richards. San Diego, New York, and London: Harcourt Brace Jovanovich, 1989. v--xi.

2013-07-13 Sat

■ #1538. Sapir-Whorf hypothesis 研究の新展開 [sapir-whorf_hypothesis][linguistic_relativism][neurolinguistics]

「#1484. Sapir-Whorf hypothesis」 ([2013-05-20-1]) について,近年,心理学や神経言語学 (neurolinguistics) からのアプローチが目立つようになってきている.従来の同仮説の研究は,人類言語学的な観点から諸言語,諸文化を比較するという方法が主だったが,新しい見方が現われてきている.

神経言語学の立場からみると,「#1515. 言語は信号の信号である」 ([2013-06-20-1]) で話題にしたように,「言語には,それに固有の生理学はない」.言語は,人間以外の動物にも備わっている共通の神経機能の土台のうえに築き上げられた高度な学習能力の反映である.

『ことばと思考』の著者である今井は,この事実を強調しながら,この点にこそ Sapir-Whorf hypothesis の神髄がある,同仮説の意義は,動物(および人間の赤ちゃん)と人間とのあいだに横たわる大きな溝を説明することにあると力説する.

動物と人間の知性の違いは甚だしく大きいが,それは単純に遺伝子の違い,脳の構造の違いにすべて起因するものではない.人間の認識の基礎になるほとんどの要素は,人間以外の動物にも共有されている.ことばを話す以前の人間の赤ちゃんの認識は,人間の大人よりも,動物のそれに近いといってよいかもしれない.人間以外の動物と人間の子どもの間で大きく異なるのは,持っている知識を使って,さらに学習していく学習能力なのだ.言語は,私たち人間に,伝達によってすでに存在する知識を次世代に伝えることを可能にした.しかし,それ以上に,教えられた知識を使うだけでなく,自分で知識を創り,それを足がかりにさらに知識を発展させていく道具を人間に与えたのだ./ことばと認識の関係というと,違う言語の話者の認識が違うか否か,という点に興味が集まりがちだ.異なる言語が話者にどのような認識の違いをもたらすかを知ることは,確かにとても大事なことだ.しかし,相対的にいって,言語を獲得した後の,異なる言語の話者の間の認識の違いより,言語を学習することによっておこる,子どもから大人への,革命といってよいほどの大きな認識と思考の変容こそが,ウォーフ仮説の神髄であると考えてもよいのではないだろうか.(182--83)

言語と思考の関係を考える場合に,もはや,単純に,異なる言語の話者の間の認識が違うか,同じかという問題意識は,不十分で,科学的な観点からは,時代遅れだといってよい.いま私たちがしなければならないことは,私たちの日常的な認識と思考---見ること,聞くこと,理解し解釈すること,記憶すること,記憶を思い出すこと,予測すること,推論すること,そして学習すること---に言語がどのように関わっているのか,その仕組みを詳しく明らかにすることである./その上で,異なる言語がそれぞれの認識と思考にどのように関わるのか,その関わり方が言語の文法による構造的な特徴や語彙の特徴によってどのように異なるのか,という問題に取り組んでいくことになるだろう.(214--15)

Sapir-Whorf hypothesis は,言語どうしの比較対照という横軸ではなく,言語未習得状態から言語習得過程を通じて言語既習得状態へと至る縦軸に沿って再解釈すべきだという提案として理解できる.

さらに,今井は,思考や認識における外国語学習の効用について,次のように的確な意見を述べている(原文の圏点は,ここでは太字にしてある).

一つの言語(つまり母語)しか知らないと,母語での世界の切り分け方が,世界中どこでも標準の普遍的なものだと思い込み,他の言語では,まったく別の切り分けをするのだ,ということに気付かない場合が多い.外国語を勉強し,習熟すると,自分たちが当たり前だと思っていた世界の切り分けが,実は当たり前ではなく,まったく別の分け方もできるのだ,ということがわかってくる.この「気づき」は,それ自体が思考の変容といってよい./言い換えれば,外国語を勉強し,習熟することで,その外国語のネイティヴと全く同じ「思考」を得るわけではないにしても,母語のフィルターを通してしか見ていなかった世界を,別の視点から見ることができるようになるのである.つまり,バイリンガルになることにより,得ることができるのは,その外国語の母語話者と同じ認識そのものではなく,母語を通した認識だけが唯一の標準の認識ではなく,同じモノ,同じ事象を複数の認識の枠組みから捉えることが可能であるという認識なのである.自分の言語・文化,あるいは特定の言語・文化が世界の中心にあるのではなく,様々な言語のフィルターを通した様々な認識の枠組みが存在することを意識すること---それが多言語に習熟することによりもたらされる,もっとも大きな思考の変容なのだと筆者は考える.(222--23)

かねてからの外国語学習に関する持論が,心理学や神経言語学という観点からも支持されたと感じる.

・ 今井 むつみ 『ことばと思考』 岩波書店〈岩波新書〉,2010年.

2013-07-09 Tue

■ #1534. Dyirbal 語における文法性 [gender][sapir-whorf_hypothesis][linguistic_relativism]

古英語を含め印欧語族の諸言語には文法性 (grammatical gender) が存在する.その他の世界の諸言語にも文法性という文法範疇をもつものが少なくない.なぜ言語に文法性が存在するのかという一般的な問題は興味深いが,個別言語の文法性の体系を合理的に説明することは難しい.「#1135. 印欧祖語の文法性の起源」 ([2012-06-05-1]) の記事でその発生に関する「世界観」説を概略したが,共時的にみればおよそ脈絡のないのが文法性である.同じ印欧語族に属するものの,太陽を表わす名詞は,古英語で女性 (sunne) ,フランス語で男性 (soleil) ,ロシア語で中性 (coлhцe) である.

性の数も言語によって異なる.「#487. 主な印欧諸語の文法性」 ([2010-08-27-1]) で見たように,印欧諸語で3性あるいは2性の区別が多いが,英語のように文法性が消失したものもある.印欧語族から外に目を移すと,さらに多くの性を区別する言語もある.そのような言語では男性,女性,中性のほかに弁別的なラベルを考えるだけでも一苦労であり,いっそのことI類,II類,III類などと名付けたほうがよい.

文法性はしばしば話者集団の世界観や宗教観を反映するといわれるが,この点について社会言語学のテキストなどでよく言及される言語に,オーストラリア北西部の原住民によって話される Dyirbal 語がある(Ethnologue より Dyirbal およびオーストラリア北部の言語地図の右端を参照).この言語では,名詞が4つのクラスに分類されている.各クラスに属する名詞の典型例は以下の通りである(今井,p. 32 より).

第一クラス…「バイ」 (Bayi) --- 人間の男,カンガルー,オポッサム(有袋類の小動物),コウモリ,ヘビの大部分,魚の大部分,鳥の一部分,昆虫の大部分,月,嵐,虹,ブーメラン,一部の槍

第二クラス…「バラン」 (Balan) --- 人間の女,バンディクート(中型有袋類),イヌ,カモノハシ,一部のヘビ,一部の魚,ほとんどの鳥,蛍,サソリ,コオロギ,星,一部の槍,一部の木,水,火をはじめとした危険なもの

第三クラス…「バラム」 (Balam) --- 食べられる実とその実がとれる植物,芋類,シダ,ハチミツ,タバコ,ワイン,ケーキ

第四クラス…「バラ」 (Bala) --- 体の部位,肉,蜜蜂,風,一部の槍,木の大部分,草,泥,石,言語

大雑把にいえば,第一クラスは人間の男性と動物,第二クラスは人間の女性,水,火,危険なもの,第三クラスは植物性の食べ物,第四クラスはそれ以外という分類だが,個々の名詞については例外と見えるものが多く,分類基準に一貫性がないように思われる.

しかし,Dyirbal の世界観や神話を参照すると,理解できる項目が増えてくる.Dyirbal では魚は動物と考えられており,原則として第一クラスに所属している.また,関連して「釣糸」や「槍」も同じ第一クラスに所属することになる.ところが,オニオコゼやサヨリは危険な魚として第二クラスに入れられる.鳥が第二クラスに入っているのは,Dyirbal の神話では鳥が死んだ女性の精とみなされているからだ.また,月と太陽が夫婦であるというのも神話の一部である (Romain 27--28) .

このような Dyirbal の文法性の区分法は,「#1484. Sapir-Whorf hypothesis」 ([2013-05-20-1]) を支持する論者にとっては貴重な証拠だろう.

・ 今井 むつみ 『ことばと思考』 岩波書店〈岩波新書〉,2010年.

・ Romain, Suzanne. Language in Society: An Introduction to Sociolinguistics. 2nd ed. Oxford: OUP, 2000.

2013-05-21 Tue

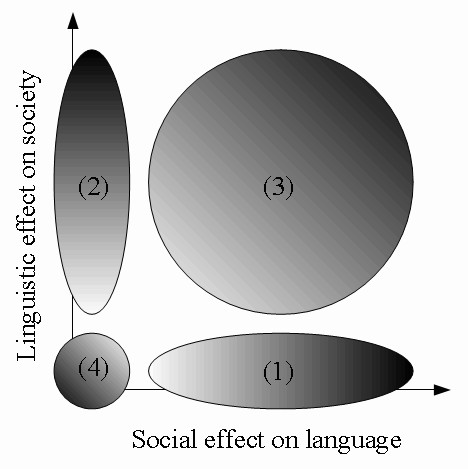

■ #1485. 言語と社会の関係に関する4つの仮説 [sapir-whorf_hypothesis][linguistic_relativism]

昨日の記事「#1484. Sapir-Whorf hypothesis」 ([2013-05-20-1]) で見たサピア=ウォーフの仮説は言語と文化(社会)の関係に関する最も有名な仮説だが,言語と社会の間にどのような関係がありうるかという問いに対する可能な答えは,ほかにもある.社会と言語の間に働いている影響の向きと有無により,論理的には4つの可能性がある.

(1) 社会が言語に影響を与えている(弱いサピア=ウォーフの仮説,言語相対論)

(2) 言語が社会に影響を与えている(強いサピア=ウォーフの仮説,言語決定論)

(3) 言語と社会の間には双方向の影響がある(弁証法的)

(4) 言語と社会の間には影響関係はない

(1), (2) については昨日の記事でカバーした.(3) は,言語と社会の両者が絶え間なく影響を及ぼし合っているという仮説である.この相互関係において物質的な条件が重要な役割を果たしていると考えるマルクス主義的な仮説も (3) の一種だろう.

(4) は一見すると極端な仮説に思えるかもしれないが,Chomsky や Pinker など生成文法論者の取る立場である.正確にいえば,Chomsky などは社会と言語の間に関係がないとは言い切っておらず,言語と社会のそれぞれについてまだ知識が不足している現状にあって,影響の方向や有無を論じるのは時期尚早だという意見だ.

言語と社会の間の影響といっても,強い決定(論)的な影響もありうるし,単に反映とでも呼んだほうがよいくらいの弱い影響もありうる.以下は,このような程度の問題をも考慮して,(1)--(4) を図示した.社会が言語に与える影響をX軸に,言語が社会に与える影響をY軸にとったものである.真実はこのプロット上のどの辺りにあるのだろうか.

・ Wardhaugh, Ronald. An Introduction to Sociolinguistics. 6th ed. Malden: Blackwell, 2010.

2013-05-20 Mon

■ #1484. Sapir-Whorf hypothesis [sapir-whorf_hypothesis][linguistic_relativism]

サピア=ウォーフの仮説 (Sapir-Whorf hypothesis) については,本ブログでも sapir-whorf_hypothesis の記事で数回ほど触れてきたが,仮説そのものの紹介はまだだったので,以下に教科書的な記述を施す.

サピア=ウォーフの仮説は,言語と文化の関係にかかわる仮説であり,言語の構造が話者の世界観に影響を与えていると主張する.この仮説には,強いヴァージョンと弱いヴァージョンのものがあり,前者は言語決定論 (linguistic determinism) ,後者は言語相対論 (linguistic relativity) と呼ばれる.強い言語決定論は,言語は話者の世界の見方を完全に,あるいは大幅に決定するもののであり,そこから自由になることはできない,あるいは難しいと主張する.一方,弱い言語相対論は,文化は言語を決定するとはいわないまでも,部分的に言語の上に反映されるということはあると主張する.

言語と文化の関係については,早く19世紀にドイツの Wilhelm von Humboldt (1767--1835) が「世界観」理論を唱えていた.イヴィッチ (32) によれば,Humboldt にとって,言語とは「その民族の精神が如実に発露されたもの」で,「内部形式」の外的表現であり,世界についての特定の見方(世界観 Weltanschauung)を反映するものである.サピア=ウォーフの仮説は,確かに Humboldt の「世界観」理論と親和性が高いが,それとは独立してアメリカの地で発生したものである.名前が示すとおり,この仮説はアメリカの2人の言語学者 Edward Sapir (1884--1939) ,とりわけ Benjamin Lee Whorf (1897--1943) と強く結びつけられることとなった.

まずは,Sapir の主張を見てみよう.Sapir の主張が最も明確に現われている箇所として,Wardhaugh (230) が引用している文章を孫引きする.

Human beings do not live in the objective world alone, nor alone in the world of social activity as ordinarily understood, but are very much at the mercy of the particular language which has become the medium of expression for their society. It is quite an illusion to imagine that one adjusts to reality essentially without the use of language and that language is merely an incidental means of solving specific problems of communication or reflection. The fact of the matter is that the 'real world' is to a large extent unconsciously built up on the language habits of the group. . . . We see and hear and otherwise experience very largely as we do because the language habits of our community predispose certain choices of interpretation. (Sapir 207)

Sapir は,言語はものの解釈をある特定の方向へ "predispose" すると述べるにとどまり,決定づける (determine) とまでは言っていない.しかし,弟子の Whorf の主張はより強く決定論へと踏み込んでいる.再び,Wardhaugh (231) から孫引き.

. . . the background linguistic system (in other words, the grammar) of each language is not merely a reproducing instrument for voicing ideas but rather is itself the shaper of ideas, the program and guide for the individual's mental activity, for his analysis of impressions, for his synthesis of his mental stock in trade. Formulation of ideas is not an independent process, strictly rational in the old sense, but is part of a particular grammar, and differs, from slightly to greatly, between different grammars. We dissect nature along lines laid down by our native languages. The categories and types that we isolate from the world of phenomena we do not find there because they stare every observer in the face; on the contrary, the world is presented in a kaleidoscopic flux of impressions which has to be organized by our minds --- and this means largely by the linguistic systems in our minds. We cut nature up, organize it into concepts, and ascribe significances as we do, largely because we are parties to an agreement to organize it in this way --- an agreement that holds throughout our speech community and is codified in the patterns of our language. The agreement is, of course, an implicit and unstated one, but its terms are absolutely obligatory; we cannot talk at all except by subscribing to the organization and classification of data which the agreement decrees. (cited in Wardhaugh 231 from Carroll 212--14)

"largely" を2回用いているのをみると,Whorf は言語が思考を「完全に」決定するとまでは言っていない.しかし,"the shaper of ideas", "along lines laid down by our native languages", "absolutely obligatory" などと,かなり強い表現が並んでいるのも事実である.

サピア=ウォーフの仮説はいまだ証明されていない.しかし,その正しさが前提とされているかのような言語論も少なくない.例えば,失われゆく言語を守る大義として,異なる言語は異なる世界観を映し出すものであるからと主張される.性差別を表わす語彙を撤廃することによって,性差別の思想もなくなるはずだと論じる.科学的にいまだ証明されておらず,今後も証明されうるのかどうかも不明だが,多くの論者を引きつけてやまない問題であることだけは確かである.

・ Sapir, E. "The Status of Linguistics as a Science." Language 5 (1929): 207--14.

・ Carroll, J. B., ed. Language, Thought, and Reality: Selected Writings of Benjamin Lee Whorf. Cambridge, MA: MIT P, 1956.

・ Wardhaugh, Ronald. An Introduction to Sociolinguistics. 6th ed. Malden: Blackwell, 2010.

・ ミルカ・イヴィッチ 著,早田 輝洋・井上 史雄 訳 『言語学の流れ』 みすず書房,1974年.

2013-04-15 Mon

■ #1449. 言語における「範疇」 [category][number][gender][tense][aspect][person][mode][terminology][sapir-whorf_hypothesis][linguistic_relativism]

言語学では範疇 (category) という術語が頻用される.もともとは哲学用語であり,日本語の「範疇」は,中国の『書経』の「洪範九疇」ということばをもとに,英語 category やドイツ語 Kategorie の訳語として,明治時代の西洋哲学の移入時に,井上哲次郎(一説に西周)が作ったものとされる.原語はギリシア語の katēgoríā であり,その動詞 katēgoreîn は kata- (against) + agoreúein (to speak in the assembly) から成る.「公の場で承認されうる普遍的な概念の下に包みこんで訴える」ほどの原義に基づいて,アリストテレスは「分類の最も普遍的な規定,すなわち最高類概念」の語義を発展させ,以降,非専門的な一般的な語義「同じ種類のものの所属する部類・部門」も発展してきた.

英語の category も,まずは16世紀末に哲学用語としてラテン語から導入され,17世紀中葉から一般用語として使われ出した.現在では,OALD8 の定義は "a group of people or things with particular features in common" とあり,日常化した用語と考えてよい.

では,言語学で用いられる「範疇」とは何か.さすがに専門用語とだけあって,日常的な単なる「部類・部門」の語義で使われるわけではない.では,言語的範疇の具体例を見てみよう.英文法では文法範疇 (grammatical category) ということが言われるが,例えば数 (number) ,人称 (person) ,時制 (tense) ,法 (mode) などが挙げられる.これらは動詞を中心とする形態的屈折にかかわる範疇だが,性 (gender or sex) など語彙的なものもあるし,定・不定 (definiteness) や相 (aspect) などの統語的なものもある.これらの範疇は英文法の根本にある原理であり,文法記述に欠かせない概念ととらえることができる.これで理解できたような気はするが,では,言語的範疇をずばり定義せよといわれると難しい.このもやもやを解決してくれるのは,Bloomfield の定義である.以下に引用しよう.

Large form-classes which completely subdivide either the whole lexicon or some important form-class into form-classes of approximately equal size, are called categories. (270)

文法性 (gender) で考えてみるとわかりやすい.名詞という語彙集合を前提とすると,例えばフランス語には形態的,統語的な振る舞いに応じて,規模の大きく異ならない2種類の部分集合が区別される.一方を男性名詞と名付け,他方を女性名詞と名付け,この区別の基準のことを性範疇を呼ぶ,というわけである.

category の言語学的用法が一般的用法ではなく哲学的用法に接近していることは,言語的範疇がものの見方や思考様式の問題と直結しやすいからである.この点についても,Bloomfield の説明がすばらしい.

The categories of a language, especially those which affect morphology (book : books, he : she), are so pervasive that anyone who reflects upon his language at all, is sure to notice them. In the ordinary case, this person, knowing only his native language, or perhaps some others closely akin to it, may mistake his categories for universal forms of speech, or of "human thought," or of the universe itself. This is why a good deal of what passes for "logic" or "metaphysics" is merely an incompetent restating of the chief categories of the philosopher's language. A task for linguists of the future will be to compare the categories of different languages and see what features are universal or at least widespread. (270)

・ Bloomfield, Leonard. Language. 1933. Chicago and London: U of Chicago P, 1984.

2012-12-24 Mon

■ #1337. 「一単語文化論に要注意」 [sapir-whorf_hypothesis][linguistic_relativism][language_myth][lexical_gap]

標題は,「#1326. 伝え合いの7つの要素」 ([2012-12-13-1]) , 「#1327. ヒトの言語に共通する7つの性質」 ([2012-12-14-1]) で参照した西江雅之先生の著書のなかの,1節 (pp. 91--96) につけられたタイトルである.単語に基づく文化論は巷にあふれているが,これは多くの場合,危険である.たいていの場合,言語と文化の密接な関係を指摘されるとおもしろく感じるし,関心をかきたてられるので,言語学関係の授業などでは単語に基づく文化論は話の種とされることも多いだろう.しかし,そこには様々な罠がひそんでいる.

罠の1つは,「#364. The Great Eskimo Vocabulary Hoax」 ([2010-04-26-1]) で見たように,議論のおおもととなる語に関する記述が,不正確である可能性があることだ.ある語の意味や用法を正確に記述するには,それなりの時間と労力を費やしての調査が必要である.とりわけ文化論という大きな議論につなげようとするのであれば,コーパスなどを駆使してその語の用例を詳しく調査する必要があるし,関連する語についても同様に調査することが必要だろう.あわせて語源や語史をひもとくことも重要である.要するに,その語について徹底的に文献学をやらなければならないはずである.この基盤が整って初めて次の議論へとステップアップしてゆくべきだが,そこまで踏み込んだ一単語文化論は稀である.

別の種類の罠は,ある単語だけを拾ってきて文化論を論じることがどこまで妥当なのかという点である.例えば,日本語では「深い」と「浅い」を単語として区別するが,フランス語では profond (深い)に対して peu profond (ほとんど深くない)として単語レベルでは区別しない.したがって,日本語のほうが世界を繊細に区分しているといえ,それゆえ日本人はより繊細だ(!)という結論になる.だが,別の意味の単語を拾ってくれば,むしろ状況は逆ということもあるわけであり,「深い」と「浅い」という語彙に限定して議論するのはアンフェアである.同じように,日本語は「稲」「米」「ごはん」「ライス」と様々な呼び方をするが,英語では rice のみである,したがって日本語は繊細である,という議論は言語文化論ではなく,荒っぽい日本文化礼賛にすぎない.一単語文化論は,文化独自論,文化優越論へと走りやすい.

一単語文化論のもう1つの罠は,profond と peu profond の議論で前提とされていたように,2語以上からなる分析的な表現は,1語での総合的な表現よりも,概念のコンテナとしては劣っている,あるいは粗雑だという考え方が前提にあることだ.しかし,これは妥当な前提だろうか.分析よりも総合のほうが表現として密度が濃いという直感はあるかもしれないが,これはどのように証明されるだろうか.また,それ以前に,ある表現が総合的な1語なのか分析的な2語以上なのかを区別することも,それほどたやすい作業ではない.「#911. 語の定義がなぜ難しいか (2)」 ([2011-10-25-1]) で見た flower pot ~ flower-pot ~ flowerpot の例のように,peu profond は正書法上は2語だが,2形態素からなる1つの複合語とみなすことも可能かもしれないのだ.日本語の「こなゆき」は,1語とみなせば雪の分類が細かいという議論へつなげられそうだが,「こな」+「ゆき」の2語とみなせばそのような議論はできない.英語の powder (こなゆき)は,辞書では powder snow を参照せよとある.要するに,これは語というものの定義という問題に関わってくるのであり,それは言語学でも未解決の問題なのである.

・ 西江 雅之 『新「ことば」の課外授業』 白水社,2012年.

2012-12-15 Sat

■ #1328. サピア=ウォーフの仮説の検証不能性 [sapir-whorf_hypothesis][linguistic_relativism]

サピア=ウォーフの仮説 (Sapir-Whorf hypothesis) あるいは言語的相対論 (linguistic relativism) は,言語に関する仮説のなかでもとりわけ有名であり,多くの論争を巻き起こしてきた.アメリカの言語学者 Benjamin Lee Whorf (1897--1943) は,同じくアメリカの言語学者 Edward Sapir (1884--1939) の言語と世界に関する思想を発展させ,言語が文化を規定ないし決定すると考えた.

Whorf の説く強い規定論には,熱狂的な信者もいれば,激しい反対論もある.しかし,服部によれば,そもそもこの仮説は科学的に検証することができない性質のものである.服部は,この点について主に3つの議論を展開している (103--26) .

第1に,文化人類学で広く受け入れられている文化の定義によれば,文化とは言語を含む社会的遺産である.服部 (109) は,C. クラックホーン(『文化人類学の世界』 講談社現代新書,1971年,pp. 34, 42)による文化の定義を引いている.

「文化」という語は,人類学では,一民族の生活様式の総体,個々の人間が集団から受け取る社会的遺産を意味する.いいかえれば,文化は環境のうちの人間のこしらえた部分であると考えてもよい.

文化とは,思考,感情,信仰についての方法である.いいかえると,集団が将来の利用にそなえて,記憶,書物,物品などに蓄積した知識である.われわれはこの精神の働きが生み出したものを研究しているのである.人間の行動,言語,身振り,活動,またその具体的結果である道具,家屋,とうもろこし畑などがそれである.

この定義に従えば言語は文化の一部なのであるから,相互が密接に関わるとか一方が他方を規定しているとかということは,定義上,自明である.言語と文化の相関関係は事実には違いないが,特におもしろい事実ではないということになる(服部,pp. 109--10).

第2に,第1の点と関わるが,通常,A と B の相関関係や因果関係を経験的に検証しようとする際には,A と B は独立して同定できなければならないが,今回の場合,A と B が独立していないのだから,経験的な検証に付すこともできないということになる(服部,p. 119).

第3に,かりに相関関係が検証できたとしても,相関関係がすなわち因果関係ではない.A と B が相関していたとしても,A が原因で B が結果なのか,あるいはその逆なのかは,別に検証しなければならない.通常,時間的に先立つものが原因とされるが,言語と文化の場合,どちらが時間的に先立つのかを知ることはできない(服部,pp. 123--24).

以上のように,Whorf の強い仮説は検証不能であるから,科学の立場からは興味深い仮説ではないということになる.ただし,同仮説を,科学的な検証に耐えるように適切に再定式化することは可能かもしれない.

なお,服部 (125) は,同仮説は,哲学的には興味深い仮説であり続けていると締めくくっている.それは,「私たちの文化的経験を可能ならしめるものは何かという哲学的な問いに対する哲学的答え」である,と.

・ 服部 裕幸 『言語哲学入門』 勁草書房,2003年.

2012-04-12 Thu

■ #1081. 社会言語学の発展の背景と社会言語学の分野 [sociolinguistics][history_of_linguistics][linguistic_relativism][geography][wave_theory][contact]

[2012-03-18-1]の記事「#1056. 言語変化は人間による積極的な採用である」の冒頭,よび[2012-03-22-1]の記事「#1060. 世界の言語の数を数えるということ」の後半で触れたが,1960年代から社会言語学という分野が発展してきた.その言語学史的な背景について,トラッドギルは1974年の著書のなかで次のように指摘している.

言語学はこれまで言語と社会との関係をまったく無視して来たと言ってしまってはあまりに大ざっぱすぎるかもしれないが,しかしまずまず当たっていると言えよう.もっともなぜそうであったかについては,多くの場合それなりに正当な理由がある.「個人語(idiolect)」,つまり一時点における一つのスタイルによる一個人のことば遣いの研究に限ることによって,複雑な現象を研究する際には不可欠な単純化をはかり,単純化したことによって,理論的にも進歩したのである.しかしすでに指摘した通り,言語というのは社会的な現象なのである.社会という場面をまったく無視して言語を研究したのでは,言語のより複雑な,しかし興味あるいくつかの面が必然的に脱落することになるし,また言語理論をさらに発展させる機会を失わせることにもなろう.言語というのは非常に変異しやすい現象であって,この変異性は言語と同時に社会とも密接に関係があるのだという事実の重要性に気づいたことが,社会言語学的な研究を発達させるに至らしめた主な要因の一つなのである.言語とは,いかなる場面でもすべての人によって同じように使われる簡単な単一の記号体系なのではない.そして言語学はこの複雑な現象に取り組み始めることが可能でもあるし有利でもあるという段階に,今やっと到達したところなのだ.(24--25)

このようにして発展してきた社会言語学の扱う範囲は広い.現在でもその範囲は拡大しているが,社会言語学の注目を大雑把に分けると,人類学的な関心,社会学的な関心,地理学的な関心の3種が認められる.それぞれ,人類学,社会学,地理学の方法論や研究成果を援用して言語をとらえなおすという基本姿勢である.人類学的な観点としては,民族や文化によって,親族名称を表わす語彙体系が異なったり,顕点(興味を示す事物・現象)が異なるといった,言語的相対論 (linguistic relativism) にかかわる諸問題がある.社会学的な観点としては,Labov の研究([2010-06-07-1]の記事「#406. Labov の New York City /r/」を参照)や Milroy (and Milroy) の研究([2011-09-26-1]の記事「#882. Belfast の女性店員」を参照)がその代表例で,社会統計学の方法を利用した都市方言学が展開している.地理学的な観点は,古くから方言学で採用されてきたが,波状説 (the wave theory) に代表される言語地理学 (linguistic geography) や言語接触 (language contact) の方面から新たな生命を吹き込まれている.

このほか,種々のアプローチの上位に立つ(あるいは横断する)純社会言語学とでも呼ぶべき領域を考えることもできる.これは,トラッドギル (27) によれば「言語の本質についての理論をどうすれば改善することができるかとか,言語はなぜ,そしてどのように変化するのか,といったような興味ある問題に対して,主に言語学者に解答を与えようとするもの」である.また,言語と国家,言語と教育といった政治的,教育的な側面を対象とする分野もあり,これは言語の社会学とでも呼ぶほうが適切かもしれない.

言語学史的には,社会言語学の発展は理論言語学からの脱却であるという側面が強調されるが,勢いに乗ってきた現在,そして将来にむけて,野心的な「純社会言語学」の目指す,社会的な観点を取り入れた理論言語学というものが具体的に構想されてゆくことになるのではないか.特に言語の変異と変化についての知識は,社会言語学の発展によって著しく豊かになった.言語史や歴史言語学にも大きな影響を及ぼしてきた社会言語学に,今後ますます注目したい.

・ P. トラッドギル 著,土田 滋 訳 『言語と社会』 岩波書店,1975年.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow