2024-08-15 Thu

■ #5589. 古英語の間投詞 eala [oe][interjection][me][onomatopoeia][doe][latin]

現代英語の oh におおよそ相当する古英語の間投詞 (interjection) として ēalā というものがある.この語は初期中英語へも ealā として引き継がれたが,後期中英語までには死語となったようだ.一般的に間投詞はそういうものだと思われるが,見るからに(聞くからに)叫び声そのものに基づくとおぼしきオノマトペだ.ラテン語の間投詞 o に対する古英語の注釈としても用いられており,古英語では汎用的な間投詞だったといってよい.

もう少し細かくいえば,このオノマトペは2つの部分からなっており,実際にそれぞれが独立した間投詞としても用いられる.ēa と lā である.組み合わせ方や重複のさせ方も様々にあったようで,The Dictionary of Old English (DOE) によると eala ea, eala ... la, eala ... ea, eala eala, ealaeala など豊かなヴァリエーションを示す.他の間投詞と組み合わさって eala nu "oh now" のような使い方もあった.

使い方としては,古英語の例文を眺める限り,呼びかけ,懇願,祈り,嘆き,誓言,疑問,皮肉などに広く用いられており,やはり現代英語の oh に相当するといってよい.勢いとしても強めの用法から弱めの用法まであり,上記のように繰り返して用いれば感情が強くこもったのだろう.

古英語よりくどめの例文を選んでみた.

・ Lit 4.6 1: æla þu dryhten æla ðu ælmihtiga God æla cing ealra cyninga & hlaford ealra waldendra.

・ Sat 161: . . . eala drihtenes þrym! eala duguða helm! eala meotodes miht! eala middaneard! eala dæg leohta! eala dream Godes! eala engla þreat! eala upheofen!

・ HomU 38 18: eala, eala, fela is nu ða fracodra getrywða wide mid mannum.

2024-08-05 Mon

■ #5579. 間投詞とは何か? [interjection][pos][category][exclamation][syntax][onomatopoeia][terminology][exclamation][pragmatics][syntax]

間投詞 (interjection) というマイナーな品詞は,おおよそ統語規則に縛られない唯一の語類ということで,どこか自由な魅力がある.定期的に惹かれ,この話題を取り上げてきた気がする.過去の記事としては「#3689. 英語の間投詞」 ([2019-06-03-1]),「#3712. 英語の間投詞 (2)」 ([2019-06-26-1]),「#3688. 日本語の感動詞の分類」 ([2019-06-02-1]) などを参照されたい.

今回は Crystal, McArthur, Bussmann の各々の用語辞典で interjection を引いてみた.

interjection (n.) A term used in the TRADITIONAL CLASSIFICATION of PARTS OF SPEECH, referring to a CLASS of WORDs which are UNPRODUCTIVE, do not enter into SYNTACTIC relationships with other classes, and whose FUNCTION is purely EMOTIVE, e.g., Yuk!, Strewth!, Blast!, Tut tut! There is an unclear boundary between these ITEMS and other types of EXCLAMATION, where some REFERENTIAL MEANING may be involved, and where there may be more than one word, e.g. Excellent!, Lucky devil!, Cheers!, Well well! Several alternative ways of analysing these items have been suggested, using such notions as MINOR SENTENCE, FORMULAIC LANGUAGE, etc. (Crystal)

INTERJECTION [15c: through French from Latin interiectio/interiectionis something thrown in]. A part of speech and a term often used in dictionaries for marginal items functioning alone and not as conventional elements of sentence structure. They are sometimes emotive and situational: oops, expressing surprise, often at something mildly embarrassing, yuk/yuck, usually with a grimace and expressing disgust, ow, ouch, expressing pain, wow, expressing admiration and wonder, sometimes mixed with surprise. They sometimes use sounds outside the normal range of a language: for example, the sounds represented as ugh, whew, tut-tut/tsk-tsk. The spelling of ugh has produced a variant of the original, pronounced ugg. Such greetings as Hello, Hi, Goodbye and such exclamations as Cheers, Hurra, Well are also interjections. (McArthur)

interjection [Lat. intericere 'to throw between']

Group of words which express feelings, curse, and wishes or are used to initiate conversation (Ouch!, Darn!, Hi!). Their status as a grammatical category is debatable, as they behave strangely in respect to morphology, syntax, and semantics: they are formally indeclinable, stand outside the syntactic frame, and have no lexical meaning, strictly speaking. Interjections often have onomatopoeic characteristics: Brrrrr!, Whoops!, Pow! (Bussmann)

他の用語辞典も引き比べているところである.あまり注目されることのない間投詞の魅力に迫っていきたい.

・ Crystal, David, ed. A Dictionary of Linguistics and Phonetics. 6th ed. Malden, MA: Blackwell, 2008. 295--96.

・ McArthur, Tom, ed. The Oxford Companion to the English Language. Oxford: OUP, 1992.

・ Bussmann, Hadumod. Routledge Dictionary of Language and Linguistics. Trans. and ed. Gregory Trauth and Kerstin Kazzizi. London: Routledge, 1996.

2023-10-03 Tue

■ #5272. 言語習得におけるオノマトペの役割 [onomatopoeia][iconicity][linguistics][acquisition]

連日紹介している話題の本,今井むつみ・秋田喜美(著)『言語の本質』(中公新書,2023年)より,本書の最も重要な主張の1つを紹介する.言語習得においてオノマトペの役割が大きいという洞察だ.第4章の最後,120ページより引用する(原書の傍点を太字に変えてある).

言語習得におけるオノマトペの役割〔中略〕は,子どもに言語の大局観を与えることと言えよう.何の知識も持たない状態から始めなければならない子どもと,抽象的な記号の膨大かつ複雑な体系である言語の姿.最初は歩くことはもとより,立つこともできなかった子どもが,どのような方法をもって言語という高い山を登りきることができるのだろう? その秘密に迫ることが,記号接地問題,そして言語習得の謎を解き明かすことなのである.

本章では,音とそれ以外の感覚モダリティの対応づけを助けるオノマトペのアイコン性が,言語という膨大で抽象的な記号の体系に踏み出す赤ちゃんの背中を押し,足場をかけるという大事な役割を果たすことを述べてきた.

具体から抽象への橋渡し,アナログからデジタルへの橋渡しが,オノマトペだったとは! この観点から,改めて「#5269. オノマトペは思ったよりも言語性が高かった」 ([2023-09-30-1]) と「#5271. オノマトペは意外にも離散的である」 ([2023-10-02-1]) の記事も読んでいただければ.

・ 今井 むつみ・秋田 喜美 『言語の本質 --- ことばはどう生まれ,進化したか』 中公新書,2023年.

2023-10-02 Mon

■ #5271. オノマトペは意外にも離散的である [onomatopoeia][linguistics][iconicity][number]

一昨日の記事「#5269. オノマトペは思ったよりも言語性が高かった」 ([2023-09-30-1]) で,今井むつみ・秋田喜美(著)『言語の本質』(中公新書,2023年)を参照して,オノマトペ (onomatopoeia) の高度に言語的な性質を確認した.

10の性質に注目した考察だが,そのなかで「離散性」は必ずしも理解しやすくないかもしれない.離散性とはアナログではなくデジタルな性質であると簡単に説明したが,そもそもオノマトペには両側面があるのではないかと疑われるからだ.

今井・秋田は,この疑問に対して次のように答えている (81--83) .

オノマトペは離散的か,アナログ的か.一般言語に近いのか,口笛や音真似に近いのか.第2章では,オノマトペのアイコン性に言及し,そのアナログ的側面を浮かび上がらせた.しかし,オノマトペの意味に連動して声を強めたり弱めたり,一部の音を延ばしたり,ジェスチャーを伴わせたり,というようなアナログ的側面は,実は,オノマトペそのものの性質というより,私たちがオノマトペを使うときの特徴である.オノマトペはたしかに,アナログ的な状況描写を誘いやすい.しかしオノマトペの語としての性質はどうだろうか.

結論から言えば,オノマトペには明確な離散性が認められる.まずは語形から見ていこう.語形でも,「コロコロ」と「コロッ」「コロン」「コロリ」で区別するのは一回転か複数回転かである.可算名詞の複数形と同様に,「コロコロ」という重複形は回転が二回以上であることを表す.したがって,「コロコロと二回転した」とも「コロコロと十回転した」とも言える.一方,「コロッ」「コロン」「コロリ」といった単一形は,単数形の名詞と同様,きっかり一回を表す.よって,「コロンと一回転した」とは言えても,「コロンと二回転した」や「コロンと十回転した」とはいえない.

オノマトペが用いる音の対比にも離散性が見られる.オノマトペは意味を対比させるために,特定の音を対比させる.清濁の音象徴を考えてみよう.語頭の清濁は「コロコロ」と「ゴロゴロ」のように二択であり,したがって,表し分けられる意味も〈小さい,軽い,弱い〉と〈大きい,重い,強い〉などのように二種類のみである.「コロコロ」とも「ゴロゴロ」ともつかない中間的な音で微妙な意味を表すということは考えにくい.

オノマトペはそれ以外のことばに比べれば,さまざまにアイコン的な特徴を持つ.しかし,離散性,つまりデジタルかアナログかという観点からは,多くのジェスチャーや口笛,音真似などよりもはるかに離散的である.この点においても,オノマトペは言語の特徴を色濃く持っていると言える.

オノマトペの一見するとアナログ的な性質は,オノマトペの語の性質というよりは,オノマトペの使い方に付随する性質だ,という点は納得である.また,数カテゴリーの単複の区別を引き合いに出しているのも,とても理解しやすい.十回転する場合に「コロコロコロコロコロコロコロコロコロコロ」と10回繰り返すことが求められるようでは,言葉として使い物にならないだろう.ここには思い切った抽象化,アイコン性の打破が生じているのであり,その程度において離散的という言い方はうなずける.

・ 今井 むつみ・秋田 喜美 『言語の本質 --- ことばはどう生まれ,進化したか』 中公新書,2023年.

2023-09-30 Sat

■ #5269. オノマトペは思ったよりも言語性が高かった [onomatopoeia][arbitrariness][productivity][double_articulation][linguistics][communication][iconicity]

今井むつみ・秋田喜美(著)『言語の本質』(中公新書,2023年)の第3章「オノマトペは言語か」の最終節「まとめ」にて,言語を特徴づける10の性質を勘案した上で,オノマトペ (onomatopoeia) が高い言語性を示すことが結論づけられている.比較対照されているメディアは,一般語,口笛,咳払い,音真似,泣きである.89ページの表3-1「一般語,オノマトペ,非言語音の言語性」を引用する.

| 一般語 | オノマトペ | 口笛 | 咳払い | 音真似 | 泣き声 | |

| コミュニケーション機能 | ○ | ○ | ×/○ | ×/○ | ||

| 意味性 | ○ | ○ | ×/○ | ×/○ | × | × |

| 超越性 | ○ | ○ | × | × | ||

| 継承性 | ○ | ○ | ○ | ×/○ | × | |

| 習得可能性 | ○ | ○ | ||||

| 生産性 | ○ | ○ | × | × | × | × |

| 経済性 | ○ | ○ | × | × | × | × |

| 離散性 | ○ | ○ | × | × | × | × |

| 恣意性 | ○ | △ | × | × | × | × |

| 二重性 | ○ | △ | × | × | × | × |

この表にしたがえば,オノマトペは「ほぼ言語」といってよい.少なくとも予想以上の言語性の高さであると認めてよいだろう.

上記の言語を特徴づける10の性質の各々については,ぜひ本書を熟読していただきたいが,以下にメモ程度に説明しておく.

・ コミュニケーション機能:発信の目的が意図を伝えることに特化していること

・ 意味性:特定の音形が特定の意味に結びつくこと

・ 超越性:イマ・ココ以外の物事に言及できること

・ 継承性:特定の伝統・文化のなかで世代を通じて教えられ,習得されること

・ 習得可能性:母語以外の言語をも学ぶことができること

・ 生産性:新たな発話を次々に作り出せること

・ 経済性:なるべく単純な形式でなるべく複雑な機能を果たそうとすること

・ 離散性:アナログではなくデジタルであること

・ 恣意性:形式と意味の間に必然性がないこと

・ 二重性:音それ自体は意味をなさないが,それを適切に組み合わせると意味をもつようになること

想像される通り,言語学者は言語の性質について考え続けてきた.言語を特徴づける性質群については,様々なバージョンが提案されてきた.例えば「#1327. ヒトの言語に共通する7つの性質」 ([2012-12-14-1]),「#3770. 人間の言語の特徴,8点」 ([2019-08-23-1]) などを参照されたい.

・ 今井 むつみ・秋田 喜美 『言語の本質 --- ことばはどう生まれ,進化したか』 中公新書,2023年.

2023-09-28 Thu

■ #5267. 言語におけるアイコン性について考えてみませんか? [iconicity][sound_symbolism][onomatopoeia][phonaesthesia][reduplication][phonetics][prosody]

昨日の Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にて「#849. 言語における恣意性とアイコン性と題する放送回を配信した.

アイコン性 (iconicity) は,連日本ブログで取り上げている,今井むつみ・秋田喜美(著)『言語の本質』(中公新書,2023年)でも大きく取り上げられており,とりわけ第2章「アイコン性 --- 形式と意味の類似性」で詳しく論じられている.「ドキドキ」「そろりそろり」「グングン」「ブーブー」のような日本語オノマトペ (onomatopoeia) に典型的にみられる語形の重複 (reduplication) に始まり,とりわけ清音/濁音,母音や子音の音質,プロソディなど音象徴 (sound_symbolism) に代表される音のアイコン性が注目されている.

アイコン性とは,現実世界のモノやコトを言語に写し取る際に自然と付随してくる類似性のことである.ヒトは,現実のモノやコトを100%そのままに言語にコピーすることはできない.完全なレプリカはどうしても作り得ないのである.ヒトの能力には限界があるし,そもそも言語という媒体(ここでは話し言葉に限定して考える)にも制限がある.せいぜいできるのは,現実を影のように近似的に写し取ることぐらいである.

しかし,それぐらい緩い写し取りであるから,むしろ上記の制限のなかではなかなかに自由であり,大きな方向付けはなされるものの,その範囲内ではヴァリエーションも豊富である.完全同一ではなく緩い類似性にすぎないからこそ,適度な自然さと適度な遊びがあって利用しやすいということだろう.

言語におけるアイコン性は,語形や発音について言われることが多いが,統語やより大きな単位についても言えることがありそうだ.また,話し言葉に限定せず書き言葉に考察範囲を拡げれば,視覚的な媒体であるからアイコン性の活躍の場は激増するだろう.言語は恣意的であると同時に,多分にアイコン的である.

皆さんも,言語におけるアイコン性について事例を挙げつつ考えてみませんか.上記の heldio 配信回のコメント欄などにお寄せいただければ.

・ 今井 むつみ・秋田 喜美 『言語の本質 --- ことばはどう生まれ,進化したか』 中公新書,2023年.

2023-09-26 Tue

■ #5265. 今井むつみ・秋田喜美著『言語の本質』(中公新書,2023年) [review][linguistics][language_change][yurugengogakuradio][youtube][onomatopoeia][abduction][language_acquisition][evolution][dynamic_equilibrium]

中公新書の新刊書『言語の本質』.言語学界隈ではすでに多くのメディアで取り上げられ,話題となっている.中央公論新社のサイトでは特設サイトが設けられており,盛り上がりの様子がわかる.

私が同僚の井上逸兵氏とともに運営している YouTube の「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」でも「#141. ベストセラー本,今井むつみ・秋田喜美『言語の本質』を語ってみました.」を2ヶ月ほど前に紹介している.また,人気 YouTube/Podcast チャンネル「ゆる言語学ラジオ」でも,本書の著者の1人である今井むつみ氏の出演回を含め多くの関連回が配信されている.

本書では,(1) 従来の言語学研究では周辺的な扱いを受けてきたオノマトペ (onomatopoeia) が,言語進化・言語習得の初期段階においてきわめて大きな役割を演じており,(2) その基盤の上に,仮説形成推論 (abduction) というヒト固有の推論に駆動される形で,言語能力が雪だるま式に発展・向上していく(=ブートストラッピング)モデルが提案されている.仮説モデルではあるものの,豊富な先行研究に基づきつつ発達心理学の実証実験に裏打ちされた議論には,強い知的興奮を感じる.

本書は,言語変化や言語変異を考える上でも示唆的な指摘に富む.終章では7点の「言語の大原則」が提案されているが,その2点目に「変化すること」が掲げられている.そちらを引用する (258) .

・ 慣習を守る力と,新たな形式と意味を創造して慣習から逸脱しようとする力の間の戦いである

・ 典型的な形式・意味からの一般化としては完全に合っていても,慣習に従わなければ「誤り」あるいは「不自然」と見なされる

・ ただし,言語コミュニティの大半が新たな形式や意味,使い方を好めば,それが既存の形式,意味,使い方を凌駕する

・ 変化は不可避である

言語は,維持しようとする力と変化しようとする力の拮抗と均衡により,結局は変化していくとはいえ体系としては維持されていくという,まさに動的平衡 (dynamic_equilibrium) を体現する不思議な存在であることが,ここでは謳われている.

『言語の本質』,ぜひご一読を.

・ 今井 むつみ・秋田 喜美 『言語の本質 --- ことばはどう生まれ,進化したか』 中公新書,2023年.

2023-05-05 Fri

■ #5121. 音象徴は言語学では周辺的な位置づけ [link][sound_symbolism][phonaesthesia][onomatopoeia][japanese][contrastive_linguistics][voicy][heldio][khelf][goshosan][masanyan][fujiwarakun][youtube]

この GW は,Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にて khelf(慶應英語史フォーラム)協賛の対談企画を展開しています.日々 khelf メンバーが入れ替り立ち替り現われ,落ち着いて対談したり,あるいはパーティのように賑やかに盛り上がったりしています.

heldio は毎朝6時に更新していますが,今朝公開された最新回は「#704. なぜ日本語には擬音語・擬態語が多いのか? --- 森田まさにゃん,五所さん,藤原くんと音象徴を語る爆笑回」です.音象徴 (sound_symbolism) をめぐって4人が賑やかに雑談しています.

この回は,一昨日の放送回「#702. いいネーミングとは? --- 五所万実さん,藤原郁弥さん,まさにゃんとの対談」の続編でもありますので,ぜひそちらもお聴きください.

今回取り上げた音象徴は,常に人気のある話題です.日本語生活においてオノマトペ (onomatopoeia) はとても身近ですし,日常的な商標などに反映されている音のイメージの話題も関心を引きます.しかし,音象徴は,その話題性の高さとは裏腹に,言語学においては周辺的な存在とみられることが多いのです.なぜかというと,音「象徴」という呼び名が示唆するとおり,そこに意味があるのかないのかよく分からない,微妙な位置づけだからです.普遍的なような,それでいて恣意的なような・・・.

音象徴について本ブログでも様々に取り上げてきましたが,今回は heldio 対談という形で,この魅力的な話題に4人で再訪した次第です.

以下に,今回の出演者3名のプロフィールページへのリンクを張っておきます.

・ 五所万実さん(目白大学): https://researchmap.jp/mamg

・ 「まさにゃん」こと森田真登さん(武蔵野学院大学): https://note.com/masanyan_frisian/n/n01938cbedec6

・ 藤原郁弥さん(慶應義塾大学大学院生): https://sites.google.com/view/drevneanglijskij-jazyk/home

雑談の最後に触れられている,まさにゃんによる YouTube チャンネル「まさにゃんチャンネル【英語史】」の2.4万回再生を誇る人気動画「語源で学ぶ英単語?【st, fl, sw, sp, gl】」では,英語における音象徴の興味深い事例が取り上げられています.ぜひこちらもご視聴ください.

2022-08-31 Wed

■ #4874. 意味構成素,意味札,意味範疇辞,意味指標,音声的意味導出辞 [terminology][semantics][morphology][morpheme][onomatopoeia][sound_symbolism]

意味論の観点から,何らかの点で意味を担っている形式的な単位を意味構成素 (semantic constituent) と呼ぶ.例えば the cat sat on the mat において,the cat, sat, on the mat は各々が意味構成素であるといえる.しかし,on the mat に注目すれば,さらに on, the, mat に分割できるだろう.この各々は意味論的にはこれ以上分割できない単位であるため,最少意味構成素 (minimal semantic constituent) といわれる.

では,cranberry, bilberry, raspberry, gooseberry などについてはどう考えればよいだろうか(cf. 「#554. cranberry morpheme」 ([2010-11-02-1]),「#886. 形態素にまつわる通時的な問題」 ([2011-09-30-1])).いずれも berry の種類を指し,形態論の観点からは前半要素を構成する cran-, bil-, rasp-, goose- をそれぞれ切り出せると思われるかもしれない.しかし,意味論の観点からこの各々を意味構成素と解釈してよいのだろうか.

正解をいえば,意味構成素とは解釈できない.とりわけ cran-, bil-, rasp- は明確な意味をもっていないように感じられるからだ.しかし,それぞれの要素は,少なくとも cranberry, bilberry, raspberry という単語を互いに区別するほどの役割は担っている.「意味」というには足りない気もするが,言語的な「役割」は確かに果たしている.このような要素を意味札 (semantic tally) と呼んでおこう.goose- についてはそれ自体で「ガチョウ」の意味をもつ単語となり得るが,ここでは他と平行的に意味札と解釈しておきたい.なお,後半要素 berry は意味範疇辞 (semantic categoriser) と呼ぶことにする.

意味札には cran-, bil-, rasp-, goose- のような純粋な意味札 (pure tally) もあれば,部分的に意味を担っていると解釈できる不純な意味札 (impure tally) もあり得る.例えば blackbird (クロウタドリ)は,必ずしもすべての個体が黒いとは限らないが(実際,雌は茶色らしい),黒いことが重要な特徴となっている種類の鳥には違いない.その限りにおいて black (黒い)の意味はある程度は生きているといえる.本来は意味を担わない「札」にすぎないはずだが,ちらっと意味を表出させているという点で「不純」というわけである.

blackbird における black- のように,意味構成素とはいえないものの何らかの意味を担っていると考えられる,中途半端な振る舞いを示す要素にラベルを貼っておくと便利だろう.これを意味指標 (semantic indicator) と名付けておく.blackbird における black- を完全指標 (full indicator) とするならば,greenhouse の -house は部分指標 (partial indicator) と呼べるだろう.greenhouse は「家」らしいものではあるが「家」そのものではないという点で,意味の正確さが不十分に感じられるからだ.同様に disappoint, disgust, dismay の dis- なども,意味構成素とはいえないものの何らかの意味を担っていると考えられるので,意味指標とみなしてよいかもしれない.

最後に,擬音語・擬態語 (onomatopoeia) や音象徴 (sound_symbolism) のような要素は,明確な意味をもっているとはいえず,意味構成素とならない.しかし,不明瞭ながらもわずかに意味らしきものを担っているととらえる立場からは,ギリギリの意味論的な単位とみなして,音声的意味導出辞 (phonetic elicitor) ほどで呼んでおくことも可能だろう.

以上,Cruse (24--35) を参照して,意味論上の用語を解説した.

・ Cruse, D. A. Lexical Semantics. Cambridge: CUP, 1986.

2021-05-14 Fri

■ #4400. 「犬猫」と cats and dogs の順序問題 [sound_symbolism][phonaesthesia][onomatopoeia][idiom][binomial][prosody][alliteration][phonetics][vowel][khelf_hel_intro_2021][clmet][coca][coha][bnc][sobokunagimon]

目下開催中の「英語史導入企画2021」より今日紹介するコンテンツは,学部生よりアップされた「犬猿ならぬ犬猫の仲!?」です.日本語ではひどく仲の悪いことを「犬猿の仲」と表現し,決して「犬猫の仲」とは言わないわけですが,英語では予想通り(?) cats and dogs だという興味深い話題です.They fight like cats and dogs. のように用いるほか,喧嘩ばかりして暮らしていることを to lead a cat-and-dog life などとも表現します.よく知られた「土砂降り」のイディオムも「#493. It's raining cats and dogs.」 ([2010-09-02-1]) の如くです.

これはこれとして動物に関する文化の日英差としておもしろい話題ですが,気になったのは英語 cats and dogs の語順の問題です.日本語では「犬猫」だけれど,上記の英語のイディオム表現としては「猫犬」の順序になっています.これはなぜなのでしょうか.

1つ考えられるのは,音韻上の要因です.2つの要素が結びつけられ対句として機能する場合に,音韻的に特定の順序が好まれる傾向があります.この音韻上の要因には様々なものがありますが,大雑把にいえば音節の軽いものが先に来て,重いものが後に来るというのが原則です.もう少し正確にいえば,音節の "openness and sonorousness" の低いものが先に来て,高いものが後にくるという順序です.イメージとしては,近・小・軽から遠・大・重への流れとしてとらえられます.音が喚起するイメージは,音象徴 (sound_symbolism) あるいは音感覚性 (phonaesthesia) と呼ばれますが,これが2要素の配置順序に関与していると考えられます.

母音について考えてみましょう.典型的には高母音から低母音へという順序になります.「#1139. 2項イディオムの順序を決める音声的な条件 (2)」 ([2012-06-09-1]) で示したように flimflam, tick-tock, rick-rack, shilly-shally, mishmash, fiddle-faddle, riffraff, seesaw, knickknack などの例が挙がってきます.「#1191. Pronunciation Search」 ([2012-07-31-1]) で ^([BCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZ]\S*) [AEIOU]\S* ([BCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZ]\S*) \1 [AEIOU]\S* \2$ として検索してみると,ほかにも chit-chat, kit-cat, pingpong, shipshape, zigzag などが拾えます.ding-dong, ticktack も思いつきますね.擬音語・擬態語 (onomatopoeia) が多いようです.

では,これを cats and dogs の問題に適用するとどうなるでしょうか.両者の母音は /æ/ と /ɔ/ で,いずれも低めの母音という点で大差ありません.その場合には,今度は舌の「前後」という対立が効いてくるのではないかと疑っています.前から後ろへという流れです.前母音 /æ/ を含む cats が先で,後母音 /ɔ/ を含む dogs が後というわけです.しかし,この説を支持する強い証拠は今のところ手にしていません.参考までに「#242. phonaesthesia と 遠近大小」 ([2009-12-25-1]) と「#243. phonaesthesia と 現在・過去」 ([2009-12-26-1]) をご一読ください.対句ではありませんが,動詞の現在形と過去形で catch/caught, hang/hung, stand/stood などに舌の前後の対立が窺えます.

さて,そもそも cats and dogs の順序がデフォルトであるかのような前提で議論を進めてきましたが,これは本当なのでしょうか.先に「英語のイディオム表現としては」と述べたのですが,実は純粋に「犬と猫」を表現する場合には dogs and cats もよく使われているのです.英米の代表的なコーパス BNCweb と COCA で単純検索してみたところ,いずれのコーパスにおいても dogs and cats のほうがむしろ優勢のようです.ということは,今回の順序問題は,真の問題ではなく見せかけの問題にすぎなかったのでしょうか.

そうでもないだろうと思っています.18--19世紀の後期近代英語のコーパス CLMET3.0 で調べてみると,cats and dogs が18例,dogs and cats が8例と出ました.もしかすると,もともと歴史的には cats and dogs が優勢だったところに,20世紀以降,最近になって dogs and cats が何らかの理由で追い上げてきたという可能性があります.実際,アメリカ英語の歴史コーパス COHA でざっと確認した限り,そのような気配が濃厚なのです.

「犬猫」か「猫犬」か.単なる順序の問題ですが,英語史的には奥が深そうです.

2021-04-21 Wed

■ #4377. 擬音語における英語の /z/ と日本語の /b/ [onomatopoeia][phonetics][phonaesthesia][sound_symbolism][arbitrariness][khelf_hel_intro_2021]

「英語史導入企画2021」の一環として昨日学部ゼミ生より提供されたされたのは「MAZDA Zoom-Zoom スタジアムの Zoom って何」という,非常に身近に感じられる話題.擬音語やオノマトペ (onomatopoeia) に関心がある向きには「へぇ,なるほど」と読めるコンテンツだと思います.

コンテンツ内で詳述されているとおり,車がエンジンを吹かして疾走する音は日本語では「ブーン」辺りが一般的ですが,英語では zoom などとなるわけですね./z/ と /b/ は子音として調音点も調音様式も異なっており,普通は結びつかない2音だと思います.英語耳と日本語耳とではかなりの差があるということでしょうか.(別の学生より,zip (ビュッ)の例も挙がってきました.)

ここで思い出したのが,以前私が書いた「#4196. なぜ英語でいびきは zzz なのですか?」 ([2020-10-22-1]) です.日本語のいびきの音「グーグー」に対して,英語では zzz と発音・表記されることはよく知られています.しかし,zzz は本来はいびきの音というよりも虫の羽音を表わす擬音語としてスタートしました.日本語で虫の羽音といえば「ブーン」や「ブンブン」が典型だと思いますが,ここでも英語の /z/ と日本語の /b/ が対応していることになりますね.英語耳と日本語耳はおおいに違っていそうですが,その違い方にはパターンがあるのかもしれません.

一般に言語学では,オノマトペは言語の恣意性 (arbitrariness) の反例を提供するといわれます.これは,言語が異なってもそこそこ似てくるものだということを含意しています.しかし,上記の日英両言語の対応例をみていると,だいぶん違うなあという印象を抱きますね.「#3850. 英語の動物の鳴き声」 ([2019-11-11-1]) なども日英語を比べてみると,いろいろと発見があると思います.

2021-03-27 Sat

■ #4352. Skelton の口語的詩行 [literature][emode][rhyme][alliteration][onomatopoeia][3sp][skelton]

教会を揶揄する風刺詩を書いた John Skelton (1460?--1529) は,文学史上,押韻するが不規則な短行を用いた詩型 "Skeltonics" で知られる(ただし文学的に評価されるようになったのは20世紀になってからのこと).歯に衣着せぬ物言いながらも,Henry VIII の家庭教師となり宮廷でも地位を得た.主作品の1つに Colyn Cloute (1522) がある.当時の実力者 Thomas Wolsey 卿を軽口をたいて風刺するリズムが小気味よい.近代英語期最初期の生き生きとした口語的リズムを伝えるテキストとしても興味深い.

Bergs and Brinton (303) が,初期近代英語に関するハンドブックのなかで当時の「言葉遊び」 (language play) の1例として,Skelton のテキストを挙げている.

His hed is so fat

He wotteth neuer what

Nor wherof he speketh

He cryeth and he creketh

He pryethh and he peketh

He chydes and he chatters

He prates and he patters

He clytters and he clatters

He medles and he smatters

He gloses and he flatters

Or yf he speake playne

Than he lacketh brayn (1545 Skelton, Colyn Cloute A2v)

詩的技巧としては,脚韻 (rhyme) はもちろんのこと,頭韻 (alliteration) も目立つし,オノマトペ (onomatopoeia) に由来すると考えられる動詞も多用されている.3単現の語尾として従来の -eth と新興の -s が共存しているのも,当時の英語の変化と変異を念頭におくと興味深い.とりわけ調子が乗ってきた辺りで口語的な -s が連発するのも,味わい深い.詩である以上に言葉遊びであり,言葉遊びである以上に当時の生きた口語を映し出すものとして読むことができる.

・ Bergs, Alexander and Laurel J. Brinton, eds. The History of English: Early Modern English. Berlin/Boston: Gruyter, 2017.

2020-10-22 Thu

■ #4196. なぜ英語でいびきは zzz なのですか? [sobokunagimon][phonetics][onomatopoeia]

日本語において擬音語「グーグー」で表現される典型的な「高いびき」は,調音音声学的には「無声/有声」「軟口蓋/口蓋垂」「顫動音/摩擦音」(呼気と吸気による両方がある)辺りでしょうか.これは持続音の一種ですから「グーグー」の表記から示唆される非持続音(破裂音) [ɡ] は調音様式の観点からはふさわしくない感じもしますが,調音点の観点からは,なるほど軟口蓋音 [ɡ] は,そこそこ適当ともいえます.

一方,静かな眠りでは「スースー」寝息を立てるという言い方もします.この場合には「無声」「歯(茎)」「摩擦音」の [s] が想定されていることになります.上記の両極端の音の間くらいが,普通のいびきに相当するでしょうか.

すると,英語の <z> の表記と [z] の音は,日本語における高いびき「グーグー」の [ɡ] と静かな寝息「スースー」の [s] との中間的な特徴を示すように見えてきました.やや大袈裟にうるさい感じを表わす「有声音」,寝息を示唆する「歯茎音」,持続音を体現する「摩擦音」を合わせて [z] という解釈です(←後付けの理屈といえばそうかもしれませんが).

歴史的にみると,擬音としての <z> や <zzz> の表記は19世紀半ば以後の慣習です.OED より最初期の用例を挙げておきましょう.

1852 H. D. Thoreau Jrnl. 15 June (1997) V. 96 The dry z-ing of the locust is heard.

1884 R. W. Buchanan New Abelard i The bats were seen flitting with thin z-like cry high up over the waterside.

1893 R. Kipling Many Inventions 103 The oars rip out and go z-zzp all along the line.

1902 S. E. White Blazed Trail ii. 11 The rhythmical z-z-z! z-z-z! [of the saw].

1909 H. G. Wells Tono-Bungay (U.K. ed.) i. ii. 67 He had a way of drawing air in at times through his teeth that gave a whispering zest to his speech. It's a sound I can only represent as a soft Zzzz.

1909 H. G. Wells Tono-Bungay (U.K. ed.) iii. ii. 326 He meditated for a time and Zzzzed softly.

1924 Dial. Notes 5 259 Z-z-z (buzzing, or snoring).

OED の定義では "a buzzing sound" とあり,最初期の例には確かにいびきの音というよりも虫のブンブンいう羽音やノコギリをひく音などに用いられているものが多いようです(この buzz という語からして <z> を含んでいますね).現在では z-z-z がいびきの表記として完全に定着した感がありますが,歴史的にはそれほど古いわけではないのですね.現代における定着には,マンガの影響も大きかったのではないでしょうか.

2020-02-03 Mon

■ #3934. イギリスの er とアメリカの uh [interjection][spelling][pronunciation][ame_bre][rhotic][onomatopoeia]

言葉につかえた際などの言いよどみの典型的な filler として,標記の語がある.er も uh も発音上は大差なく /ə, əː, ʌ/ で一致しているといってよいが,スペリングは大きく異なり,辞書では別々の間投詞 (interjection) として扱われている.一般的にいえば,er がイギリス英語,uh がアメリカ英語に典型的な filler である.

この分布は,いわれてみればなるほどと納得できる.標準的には non-rhotic であるイギリス発音(具体的には RP など)を念頭におけば,er というスペリングが,母音のみの発音に対応しているのは普通のことである.一方,rhotic な一般アメリカ英語(具体的には General American など)を念頭におくと,er のスペリングで母音のみの発音に対応させるのには抵抗があるのかもしれない.アメリカ英語では,er のスペリングと発音の間に不規則性が感じられるということで,uh という別の綴り方が「発明」されたのではないか.Cook (183) がこの辺りの事情に触れている.

. . . characters who hesitate in British novels say 'er', whereas those in American novels say 'uh', though the sound is doubtless the same. The American correspondence of <er> would have to be /ər/, whereas <uh> can correspond to /ə/ in a more straightforward way.

なお,er も uh も言いよどみに際する心理的・生理的な作用の結果として発せられた音をスペリングに書き起こした擬声語だが,この形自体はかなり新しい.OED によると,er は初例が1862年,uh は1962年である.

英米変種間のスペリングの差異の例はごまんと挙げることができるが(cf. 「#244. 綴字の英米差のリスト」 ([2009-12-27-1])),発音上の non-rhotic/rhotic の違いがスペリングの差異と密接に関連している今回のような例はほとんど見たことがない.もっとも er と uh はスペリングの差異ではなく,本質的には語の差異であると議論することは可能かもしれないが.

・ Cook, Vivian. The English Writing System. London: Hodder Education, 2004.

2020-01-09 Thu

■ #3909. 相同 (homology) と相似 (analogy) [biology][evolution][terminology][onomatopoeia][arbitrariness][borrowing]

「#3905. 系統学の歴史言語学への適用について (1)」 ([2020-01-05-1]) と「#3906. 系統学の歴史言語学への適用について (2)」 ([2020-01-06-1]) で,生物学と言語学の連携可能性に触れた.以前から生物進化の分野で気になっている用語・概念に,相同 (homology) と相似 (analogy) がある.2つのものが互いに「似ている」とき,似ている理由には2種類があるという洞察だ.中尾 (11) による解説が簡潔で要を得ている.

祖先種 A が形質 α を持っていたという理由で子孫種 B と C も形質 α を保持しているのであれば,この形質 α は相同であるといわれる.他方,祖先種 A が形質 α を持っておらず,子孫種 B と C がそれぞれ別個に類似した環境に適応して形質 α を獲得していた場合,この形質は相似であるといわれる.

Encyclopaedia Britannica からの解説も挙げておこう.

Homologous structures develop from similar embryonic substances and thus have similar basic structural and developmental patterns, reflecting common genetic endowments and evolutionary relationships. In marked contrast, analogous structures are superficially similar and serve similar functions but have quite different structural and developmental patterns. The arm of a man, the wing of a bird, and the pectoral fins of a whale are homologous structures in that all have similar patterns of bones, muscles, nerves, blood vessels, and similar embryonic origins; each, however, has a different function. The wings of birds and those of butterflies, in contrast, are analogous structures---i.e., both allow flight but have no developmental processes in common.

この2種類の「似ている」を言語に当てはめるとどうなるだろうか.2つの言語において形式・機能ともに似ている言語項(たとえば単語)がみられる場合,やはり相同と相似の2種類が区別される.同一語源にさかのぼるがゆえに似ている場合,たとえば英語の one とフランス語の un は,相同である.一方,英語の bow-wow とフランス語の ouah-ouah は犬の鳴き声 (cf. onomatopoeia) を独立して模した結果,似ているケースと考えられるので,相似といえる.

しかし,生物にはほとんどみられず,言語には普通にみられる第3の「似ている」がある.借用 (borrowing) だ(ただし,生物にも「交雑」の事例はあるにはある).英語の people とフランス語の peuple は似ているが,これは前者が後者を借用したからである.借用を言語における「遺伝」の1パターンととらえるのであれば一種の相同関係ともいえなくはないが,これには異論もあるだろう.借用は相似ではないし,相同ともいいにくい.言語の世界に特有の「似ている」だ.

関連して「#1136. 異なる言語の間で類似した語がある場合」 ([2012-06-06-1]) も参照.

・ 中尾 央 「文化の過去を復元すること 文化進化のパターンとプロセス」『文化系統学への招待』中尾 央・三中 信宏(編),勁草書房,2012年.1--16頁.

2019-11-11 Mon

■ #3850. 英語の動物の鳴き声 [history_of_linguistics][onomatopoeia][origin_of_language][reduplication]

動物の鳴き声は,言語学の歴史においては重要視されてきた.「#431. 諸説紛々の言語の起源」 ([2010-07-02-1]) でみたように言語の起源 (origin_of_language) とも密接な関係があると取り沙汰されてきたし,記号の恣意性の反例となるオノマトペ (onomatopoeia) の供給源でもある.しかし,やはり言語が異なれば鳴き声も異なる.以下,英語における主要な動物の鳴き声(動詞と名詞)を掲げよう(『英語便利辞典』 (474--76) より).

| Animal | cry (動) | cry (名) |

|---|---|---|

| bear (熊) | growl 警告,敵意を示すためにうなる | grr |

| roar 太く大きな声でほえる | rooaar | |

| bird (鳥) | chirp チッチッと鳴く | chirp-chirp |

| sing 歌うようにさえずる | ||

| tweet = chirp | tweet-tweet | |

| burro (小型ロバ) | bray いななく | hee-haw |

| cat (猫) | hiss 警告を示すためにシューッという声を出す | hisses; sssss |

| meow ニャオと鳴く | mew; miao | |

| purr 満足げにのどを鳴らす | purrrr | |

| spit 怒ってつばを吐くような声を出す | pffft | |

| chick (ひよこ) | cheep ピヨピヨと鳴く | cheep-cheep |

| peep ピヨピヨと鳴く | peep-peep | |

| cock [rooster] (雄鳥) | crow コケコッコーとときをつくる | cock-a-doodle-do |

| cow (牛) | bawl かん高い声をのばして鳴く | |

| low; moo モウと鳴く | moo | |

| cricket (コオロギ) | chirp かん高く短く断続的に鳴く | chirp-chirp; chirr |

| crow (カラス) | caw カアカアと鳴く | caw-caw |

| dog (犬) | bark ワンワンとほえる | bow-wow |

| growl 警告,敵意を示すためにうなる | grrr | |

| howl 遠ぼえをする | ow-ow-ow-oooow | |

| whine クンクンと鼻を鳴らす | ||

| woof 低い声でほえる | woof-woof | |

| yap; yip キャンキャンと鳴く | yap-yap; yip-yip | |

| donkey (ロバ) | bray いななく | hee-haw |

| dove (鳩) | coo クウクウと鳴く | coo-coo |

| duck (アヒル) | quack ガアガアと鳴く | quack-quack |

| squawk 鋭いしわがれ声で鳴く | ||

| elephant (象) | trumpet よく通る大きな声で鳴く | |

| fox (キツネ) | bark 短く高い声で鳴く | |

| frog (カエル) | croak ゲロゲロと鳴く | croak-croak; reebeep-reebeep |

| goat (山羊) | bleat メエメエと鳴く | bah-bah |

| goose [wild goose] (ガチョウ) | gabble ガアガアと鳴く | gabble-gabble |

| hiss シューッという声を出す | ||

| honk ガチョウ独特の声で鳴く | honk-honk | |

| hen (雌鳥) | cackle 卵を産んでかん高く継続的に鳴く | buck-buck-buck-budacket |

| cluck コッコッとひなを呼ぶ | cluck-cluck | |

| horse (馬) | neigh ヒヒーンといななく | wheee |

| snort 鼻から空気を強く出す=鼻息をたてる | ||

| whicker = neigh | ||

| whinny = neigh | ||

| hyena (ハイエナ) | laugh 人が笑うような声でほえる | hee-hee-hee |

| jay [blue jay] (カケス) | scold けたたましくさえずる | |

| lion (ライオン) | growl 警告,敵意を示すためにうなる | grrr |

| roar 太く大きな声でほえる | rooaar | |

| monkey (猿) | chatter キャッキャッと鳴く | chitter-chatter |

| scold けたたましく鳴く | ||

| mouse (ネズミ) | squeak チュウチュウと鳴く | eek-eek; squeak-squeak |

| mule (ラバ) | bray いななく | hee-haw |

| nightingale (ナイチンゲール) | sing さえずる | |

| warble = sing | ||

| owl [screech owl] (フクロウ) | hoot ホウホウと鳴く | whoo-whoo |

| screech 金切り声を出す | ||

| parrot | screech 金切り声を出す | |

| shriek 金切り声を出す | eek-eek | |

| talk 人の口まねをする | "Polly-wanna-cracker?" (オタケサン,こんにちは → オウムに言わせる決り文句) | |

| pig (豚) | grunt ブウブウと鳴く | |

| oink ブタ特有の声で鳴く | oink-oink | |

| squeal 金切り声を出す | ee-ee | |

| pigeon (ハト) | coo クウクウと鳴く | coo-coo |

| rat (ネズミ) | squeak チュウチュウと鳴く | eek-eek; squeak-squeak |

| robin (コマドリ) | chirp チッチッと鳴く | chirp-chirp |

| sheep (羊) | bleat メエメエと鳴く | bah-bah |

| snake (蛇) | hiss シューッという音を出す | sssss |

| sparrow (雀) | chirp チッチッと鳴く | chirp-chirp |

| swan (白鳥) | trumpet よく通る大きな声で鳴く | |

| tiger (虎) | growl 警告,敵意を示すためにうなる | grr |

| roar 太く大きな声でほえる | rooaar | |

| turkey (七面鳥) | gobble ゴロゴロと鳴く | gobble-gobble |

| wolf (狼) | howl 遠ぼえをする | ow-ow-ow-oooow |

・ 小学館外国語辞典編集部(編) 『英語便利辞典』 小学館,2006年.

2017-08-05 Sat

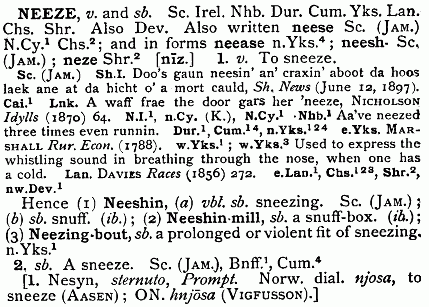

■ #3022. sneeze の語源 (2) [spelling][onomatopoeia][edd][etymology]

「#1152. sneeze の語源」 ([2012-06-22-1]) を巡る議論に関連して,追加的に話題を提供したい.Horobin (60) は,この問題について次のように評している.

. . . Old English had a number of words that began with the consonant cluster <fn>, pronounced with initial /fn/. This combination is no longer found at the beginning of any Modern English word. What has happened to these words? In the case of the verb fneosan, the initial /f/ ceased to be pronounced in the Middle English period, giving an alternative spelling nese, alongside fnese. Because it was no longer pronounced, the <f> began to be confused with the long-s of medieval handwriting and this gave rise to the modern form sneeze, which ultimately replaced fnese entirely. The OED suggests that sneeze may have replaced fnese because of its 'phonetic appropriateness', that is to say, because it was felt to resemble the sound of sneezing more closely. This is a tempting theory, but one that is hard to substantiate.

また,現代でも諸方言には,語頭に摩擦子音のみられない neese や neeze の形態が残っていることに注意したい.EDD Online の NEEZE, v. sb. によれば,以下の通り neese, neease, neesh-, neze などの異綴字が確認される.

long <s> については,「#584. long <s> と graphemics」 ([2010-12-02-1]),「#1732. Shakespeare の綴り方 (2)」 ([2014-01-23-1]),「#2997. 1800年を境に印刷から消えた long <s>」 ([2017-07-11-1]) を参照.

・ Horobin, Simon. Does Spelling Matter? Oxford: OUP, 2013.

2016-10-06 Thu

■ #2719. autophagy [etymology][greek][onomatopoeia][combining_form][consonant]

一昨日,東京工業大学の大隅良典栄誉教授によるノーベル医学生理学賞受賞が報じられた.日本人科学者による3年連続のノーベル賞受賞は,すばらしい.大隅教授は,autophagy (細胞自食作用;同一細胞内で酵素が他の成分を消化する作用)の研究で受賞したということだが,私にはその内容はさっぱりである(オートファジーと聞いて,ファジー理論 (fuzzy theory) か何かかと思ったほどの音痴である.だが,このように理解していた人は結構いたと一昨日の新聞で読んだ).今回は,このギリシア語要素からなる複合語,特に第2要素 phagy について語源をひもとく.

まず,この複合語の第1要素はギリシア語 autós "self" に由来する連結形 (combining_form) である.「自分,自己;独自」の意味をもち,autobiography, autocracy, autograph, automatic, automaton, automobile, autonomy などの複合語を英語語彙に提供している.第2要素の -phagyは,ギリシア語の動詞 phageîn "to eat" に対応する名詞 -phagía に遡り,「常食」を意味する連結形である.したがって,autophagy とは,文字通り "self-eating" (自食)と理解できる.

ギリシア語 phageîn の語根は,印欧祖語の *bhag- (to share out) に遡り,「分配する,割り当てる」ほどが原義らしい.食料の分配という関連からか,「食べる」の語義がすでに Sanskrit でも発達していた.Sanskrit に由来する pagoda (仏塔,パゴダ)にこの語幹が含まれている.ここでは,「分配」から「豊穣」を経て,神性と結びついたものらしい.サンスクリット語からタミル語,ポルトガル語を経て,17世紀に英語に入った.

-phagy や,同語根の -phage, phago-, -phagous をもつ英単語は少なくない.「食い尽くす」や「破壊する」の比喩的意味を発展させて,anthropophagy (食人習慣), entomophagy (食虫習慣), geophagy (土食習慣), coprophagy (糞食); bacteriophage (バクテリオファージ,細菌ウィルス), bibliophage (読書狂), macrophage (大食細胞), microphage (小食細胞), xylophage (食材性生物); phagocyte (食細胞), phagology (食学), phagophobia (恐食症)などの語が生み出されている.ほかに,ペルシア語から入った baksheesh, buckshee(心付け,わいろ)も,同語根に遡る.

さて,印欧祖語の語根 *bhag- やギリシア語 phageîn を眺めていると,日本語の「パクパク」「バクバク」「モグモグ」の子音が思い出される.食べるという動作では唇,歯,舌,喉すべての連係が必須であり,その往復運動が両端の器官による調音で代表されているかのようである.一種の擬音語・擬態語 (onomatopoeia) に基づく語形成と考えることは的外れではないように思われるが,どうだろうか.

2016-07-24 Sun

■ #2645. オランダ語から借用された馴染みのある英単語 [loan_word][borrowing][dutch][flemish][wycliffe][etymology][onomatopoeia]

「#148. フラマン語とオランダ語」 ([2009-09-22-1]),「#149. フラマン語と英語史」 ([2009-09-23-1]) で述べたように,英語史においてオランダ語を始めとする低地帯の諸言語(方言)(便宜的に関連する諸変種を Low Dutch とまとめて指示することがある)からの語彙借用は,中英語から近代英語まで途切れることなく続いていた.その中でも12--13世紀には,イングランドとフランドルとの経済関係は羊毛の工業と取引を中心に繁栄しており,バケ (75) の言うように「ゲントとブリュージュとは,当時イングランドという羊の2つの乳房だった」.

しかし,それ以前にも,予想以上に早い時期からイングランドとフランドルの通商は行なわれていた.すでに9世紀に,アルフレッド大王はフランドル侯地の創始者ボードゥアン2世の娘エルフスリスと結婚していたし,ウィリアム征服王はボードゥアン5世の娘のマティルデと結婚している.後者の夫婦からは,後のウィリアム2世とヘンリー1世を含む息子が生まれ,さらにヘンリー1世の跡を継いだエチエンヌの母アデルという娘も生まれていた.このようにイングランドと低地帯は,交易者の間でも王族の間でも,古くから密接な関係を保っていたのである.

かくして中英語には低地帯の諸言語から多くの借用語が流入した.その単語のなかには,英語としても日本語としても馴染み深いものが少なくない.以下に中世のオランダ借用語をいくつか列挙してみたい.13世紀に「人頭」の意で入ってきた poll は,17世紀に発達した「世論調査」の意味で今日普通に用いられている.clock は,エドワード1世の招いたフランドルの時計職人により,14世紀にイングランドにもたらされた.塩漬け食品の取引から,pickle がもたらされ,ビールに欠かせない hop も英語に入った.海事関係では,13世紀に buoy が入り, 14世紀に rover, skipper が借用され,15世紀に deck, freight, hose がもたらされた.商業関係では,groat, sled が14世紀に,guilder, mart が15世紀に入っている.その他,13世紀に snatch, tackle が,14世紀に lollard が,15世紀に loiter, luck, groove, snap がそれぞれ英語語彙の一部となった.

たった今挙げた重要な単語 lollard について触れておこう.この語は,1300年頃,オランダ語で病人や貧しい人々の世話をしていた慈善団体を指していた.これが,軽蔑をこめてウィクリフの弟子たちにも適用されるようになった.彼らが詩篇や祈りを口ごもって唱えていたのを擬音語にし,あだ名にしたものともされている.英語での初例はウィクリフ派による英訳聖書が出た直後の1395年である.

・ ポール・バケ 著,森本 英夫・大泉 昭夫 訳 『英語の語彙』 白水社〈文庫クセジュ〉,1976年.

2015-05-28 Thu

■ #2222. 言語学における音象徴の位置づけ (2) [sound_symbolism][onomatopoeia][phonaesthesia][arbitrariness][history_of_linguistics]

オノマトペ (onomatopoeia) や音感覚性 (phonaesthesia) といった音象徴 (sound_symbolism) の例は,言語記号の恣意性 (arbitrariness) の反例としてしばしば言及される.言語記号がしばしば恣意的でなく,自然の動機づけをもっているらしいことは,古くから議論されてきたし,信じられてもきた.古代ギリシアでは「#1315. analogist and anomalist controversy (1)」 ([2012-12-02-1]) と「#1316. analogist and anomalist controversy (2)」 ([2012-12-03-1]) でみたように,大きな論争となったし,古代日本では「#1876. 言霊信仰」 ([2014-06-16-1]) として信じられた.

音象徴を擁護する言語学者は,現在でも跡を絶たない.本ブログでも,これまで「#242. phonaesthesia と 遠近大小」 ([2009-12-25-1]),「#243. phonaesthesia と 現在・過去」 ([2009-12-26-1]),「#800. you による ye の置換と phonaesthesia」 ([2011-07-06-1]),「#1269. 言語学における音象徴の位置づけ」 ([2012-10-17-1]) で事例を紹介したり,議論してきた通りである.一方で,このような議論に反対する者も少なくない.

擁護派は常に分が悪い.たやすく例外がみつかるからだ.反対派は,頑張らずとも攻める材料が手に入る.しかし,事はそれほど単純ではないはずだ.現代の音象徴の擁護派は,言語のすべてが音象徴で説明できるなどとは主張しておらず,音象徴の事例が(たいてい思いのほか多く)あると主張するにとどまるからである.擁護派は最初から「例外」が大量にあることは暗黙裏に認めているのであり,反対派がそのような「例外」を持ち出してきたところであまり応えていないのである.かくして論争は平行線をたどり,生産的な議論に発展せず,尻すぼみで閉じることになる.古代ギリシアから続くパターンだ.

この状況については,Ullmann (87) が妥当な見解を示している.

The principle of harmony between sound and sense explains some apparent anomalies which have often perplexed students of onomatopoeia. It is, for instance, generally agreed that the vowel |i| is admirably adapted to convey an idea of smallness and is frequently found in adjectives and nouns of that meaning: little, wee, French petit, Hungarian kicsi; bit, tit, whit, jiffy and many more. Yet this tendency seems to be contradicted by the adjectives big and small, and also by such examples as German Riese 'giant' and Hungarian apró 'tiny'. The explanation is quite simple: where a sound happens to occur with a meaning to which it is naturally attuned, it will become onomatopoeic and will add its own expressive force to the sense by a kind of 'resonance' effect. Where there is no intrinsic harmony the sound will remain neutral, there will be no resonance, the word will be opaque and inexpressive.

It has often been suggested that the vitality of words may be affected, among other things, by phonetic motivation The Latin word for 'small', parvus, for example, was ill fitted by its form to convey that meaning and was therefore replaced by more expressive rivals such as French petit, Italian piccolo, Rumanian mic, etc. This sounds plausible enough, but the undiminished vitality of English small, which must have suffered from the same handicap and has yet withstood the pressure of its more expressive synonym little, is a warning that too much importance should not be attached to such factors.

音象徴の議論のもう1つの難しさは,ある音が自然に何らかの意味を喚起するか否かの感受性が個人によって異なるものであり,同じ個人でも環境や文脈によって異なるものであることだ.要するに,主観が入らざるを得ない.Ullmann (88--89) 曰く,

More than half a century ago, Maurice Grammont enunciated an important principle concerning onomatopoeia: 'Un mot n'est une onomatopée qu'à condition d'être senti comme tel.' This introduces a subjective element into the study of phonetic motivation. While there would be a fair measure of agreement on the more obvious types of onomatopoeia, such as imitative interjections, the more subtle and more interesting cases will often be a matter of personal opinion; their evaluation will depend on the speaker's sensitivity, his imagination, his cultural background, and other imponderables. It might be possible to devise some statistical method . . . to establish a kind of average reaction to specific words, but there would still be the influence of context to reckon with, and one may wonder whether the statistical net would be fine enough to catch these delicate and elusive phenomena.

・ Ullmann, Stephen. Semantics: An Introduction to the Science of Meaning. 1962. Barns & Noble, 1979.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow