2018-07-04 Wed

■ #3355. 言語変化の言語内的な要因,言語外的な要因,"multiple causation" [language_chanter][causation][systemic_regulation][contact][multiple_causation][sociolinguistics][methodology][link]

言語変化は言語内的・外的を含めた諸要因の組み合わせによって生じるという "multiple causation" の原則について,以下の記事を含めた各所で主張してきた.

・ 「#443. 言語内的な要因と言語外的な要因はどちらが重要か?」 ([2010-07-14-1])

・ 「#1232. 言語変化は雨漏りである」 ([2012-09-10-1])

・ 「#1233. 言語変化は風に倒される木である」 ([2012-09-11-1])

・ 「#1582. 言語内的な要因と言語外的な要因はどちらが重要か? (2)」 ([2013-08-26-1])

・ 「#1584. 言語内的な要因と言語外的な要因はどちらが重要か? (3)」 ([2013-08-28-1])

・ 「#1977. 言語変化における言語接触の重要性 (1)」 ([2014-09-25-1])

・ 「#1978. 言語変化における言語接触の重要性 (2)」 ([2014-09-26-1])

・ 「#1986. 言語変化の multiple causation あるいは "synergy"」 ([2014-10-04-1])

・ 「#3152. 言語変化の "multiple causation"」 ([2017-12-13-1])

・ 「#3271. 言語変化の multiple causation 再考」 ([2018-04-11-1])

言語変化論を著わした Aitchison も同じ立場であり,上の記事でも関連箇所を引用・参照してきたが,もう1つ Aitchison (202) よりエッセンスともいうべき文章を引きたい.

Change is likely to be triggered by social factors, such as fashion, foreign influence and social need. However, these factors cannot take effect unless the language is 'ready' for a particular change. They simply make use of inherent tendencies which reside in the physical and mental make-up of human beings. Causality needs therefore to be explored on a number of different levels. The immediate trigger must be looked at alongside the underlying propensities of the language concerned, and of human languages in general.

A language never allows disruptive changes to destroy the system. In response to disruptions, therapeutic changes are likely to intervene and restore the broken patterns --- though in certain circumstances therapeutic changes can themselves cause further disruptions by setting off a change of changes which may last for centuries.

Above all, anyone who attempts to study the causes of language change must be aware of the multiplicity of factors involved. It is essential to realize that language is both a social and a mental phenomenon in which sociolinguistic and psycholinguistic factors are likely to be inextricably entwined. 'Nothing is simple' might be a useful motto for historical linguists to hang in their studies . . . .

引用最後にあるように,言語とは社会言語学的および心理言語学的(=主流派の理論言語学と解してよい)な要因が密接に絡み合った社会的かつ心理的な現象である.言語学は,両方に目を配らなければならない.

・ Aitchison, Jean. Language Change: Progress or Decay. 4th ed. Cambridge: CUP, 2013.

2018-06-23 Sat

■ #3344. 「言語で庭園で,話者は庭師」 [functionalism][language_change][systemic_regulation][teleology][invisible_hand][causation]

Aitchison (175--76) が,言語に内在する自己統制機能 (systemic_regulation) を取り上げつつ,言語を庭園に,話者を庭師に喩えている.その上で,この比喩の解釈の仕方には3種類が区別されると述べ,それらを解説している.

[L]anguage has a remarkable instinct for self-preservation. It contains inbuilt self-regulating devices which restore broken patterns and prevent disintegration. More accurately, of course, it is the speakers of the language who perform these adjustments in response to some innate need to structure the information they have to remember.

In a sense, language can be regarded as a garden, and its speakers as gardeners who keep the garden in a good state. How do they do this? There are at least three possible versions of this garden metaphor---a strong version, a medium version, and a weak version.

In the strong version, the gardeners tackle problems before they arise. They are so knowledgeable about potential problems that they are able to forestall them. They might, for example, put weedkiller on the grass before any weeds spring up and spoil the beauty of the lawn. In other words, they practice prophylaxis.

In the medium version, the gardeners nip problems in the bud, as it were. They wait until they occur, but then deal with them before they get out of hand like the Little Prince in Saint-Exupéry's fairy story, who goes round his small planet every morning rooting out baobab trees when they are still seedlings, before they can do any real damage.

In the weak version of the garden metaphor, the gardener acts only when disaster has struck, when the garden is in danger of becoming a jungle, like the lazy man, mentioned by the Little Prince, who failed to root out three baobabs when they were still a manageable size, and faced a disaster on his planet.

続く文脈で Aitchison は,強いヴァージョンの比喩に相当する証拠は見つかっていないことを説き,実際に取り得る解釈は,中間のヴァージョンと弱いヴァージョンの2つだろうと述べている.つまり,庭師は,庭園の秩序を崩壊させる要因の予防にまでは関わらないが,悪弊の芽が小さいうちに摘んでおくということはするし,あるいは秩序が崩壊寸前まで追い込まれた場合に大治療を施すということもする.話者(そして言語)は,予防医学ではなく対症療法を専門とする医師である,と喩えてもよいかもしれない.

言語変化の「予防」と「治療」という観点については,「#837. 言語変化における therapy or pathogeny」 ([2011-08-12-1]),「#835. 機能主義的な言語変化観への批判」 ([2011-08-10-1]),「#546. 言語変化は個人の希望通りに進まない」 ([2010-10-25-1]),「#1979. 言語変化の目的論について再考」 ([2014-09-27-1]),「#2533. 言語変化の "spaghetti junction" (2)」 ([2016-04-03-1]),「#2539. 「見えざる手」による言語変化の説明」 ([2016-04-09-1]) も参照.

・ Aitchison, Jean. Language Change: Progress or Decay. 4th ed. Cambridge: CUP, 2013.

2015-06-20 Sat

■ #2245. Meillet の "tout se tient" --- 体系としての言語 [popular_passage][history_of_linguistics][systemic_regulation][functionalism][language_change]

「言語は体系である」という謂いは,ソシュール以来の(構造)言語学において,基本的なテーゼである.この見方を代表するもう1つの至言として,Meillet の "tout se tient" がある.Meillet (16) より,該当箇所を引用しよう.

[La réalité d'une langue] est linguistique : car une langue constitue un système complexe de moyens d'expression, système où tout se tient et où une innovation individuelle ne peut que difficilement trouver place si, provenant d'un pur caprice, elle n'est pas exactement adaptée à ce système, c'est-à-dire si elle n'est pas en harmonie avec les règles générales de la langue.

この "tout se tient" は「#1600. Samuels の言語変化モデル」 ([2013-09-13-1]),「#1928. Smith による言語レベルの階層モデルと動的モデル」 ([2014-08-07-1]) でも引き合いに出したが,私の恩師 Jeremy J. Smith 先生も好んで口にする.彼は,言語変化における体系的調整 (systemic regulation) という機構を説明する際に,いつもこの "tout se tient" を持ち出した (cf. 「#1466. Smith による言語変化の3段階と3機構」 ([2013-05-02-1])) .Meillet (11) 自身も,上の引用に先立つ箇所で,言語変化に関して次のような主張を述べている.

Les changements linguistiques ne prennent leur sens que si l'on considère tout l'ensemble du développement dont ils font partie ; un même changement a une signification absolument différente suivant le procès dont il relève, et il n'est jamais légitime d'essayer d'expliquer un détail en dehors de la considération du système général de la langue où il appraît.

"tout se tient" は,確かに構造言語学における,そしてその言語変化論における1つの至言ではあるが,Meillet が後世に著名な社会言語学者としても知られている事実に照らしてこの謂いを見直してみると,異なる解釈が得られる.というのは,上の引用文は,もっぱら言語が体系であるということを力説する文脈に現われているのではなく,言語は同時に社会的でもあるという,言語における2つの性質の共存を主張する文脈において現われているからだ.つまり,"tout se tient" は一見するとガチガチの構造主義的な謂いだが,実は Meillet は社会言語学的な側面を相当に意識しながら,この句を口にしているのである.

では,"tout se tient" と述べた Meillet は,言語(変化)と社会(変化)の関係をどのようにみていたのだろうか.明日の記事で扱いたい.

・ Meillet, Antoine. Linguistique historique et linguistique générale. Paris: Champion, 1982.

2015-03-13 Fri

■ #2146. 英語史の統語変化は,語彙投射構造の機能投射構造への外適応である [exaptation][grammaticalisation][syntax][generative_grammar][unidirectionality][drift][reanalysis][evolution][systemic_regulation][teleology][language_change][invisible_hand][functionalism]

「#2144. 冠詞の発達と機能範疇の創発」 ([2015-03-11-1]) でみたように,英語史で生じてきた主要な統語変化はいずれも「機能範疇の創発」として捉えることができるが,これは「機能投射構造の外適応」と換言することもできる.古英語以来,屈折語尾の衰退に伴って語彙投射構造 (Lexical Projection) が機能投射構造 (Functional Projection) へと再分析されるにしたがい,語彙範疇を中心とする構造が機能範疇を中心とする構造へと外適応されていった,というものだ.

文法化の議論では,生物進化の分野で専門的に用いられる外適応 (exaptation) という概念が応用されるようになってきた.保坂 (151) のわかりやすい説明を引こう.

外適応とは,たとえば,生物進化の側面では,もともと体温保持のために存在していた羽毛が滑空の役に立ち,それが生存の適応価を上げる効果となり,鳥類への進化につながったという考え方です〔中略〕.Lass (1990) はこの概念を言語変化に応用し,助動詞 DO の発達も一種の外適応(もともと使役の動詞だったものが,意味を無くした存在となり,別の用途に活用された)と説明しています.本書では,その考えを一歩進め,構造もまた外適応したと主張したいと思います.〔中略〕機能範疇はもともと一つの FP (Functional Projection) と考えられ,外適応の結果,さまざまな構造として具現化するというわけです.英語はその通時的変化の過程の中で,名詞や動詞の屈折形態の消失と共に,語彙範疇中心の構造から機能範疇中心の構造へと移行してきたと考えられ,その結果,冠詞,助動詞,受動態,完了形,進行形等の多様な分布を獲得したと言えるわけです.

このような言語変化観は,畢竟,言語の進化という考え方につながる.ヒトに特有の言語の発生と進化を「言語の大進化」と呼ぶとすれば,上記のような言語の変化は「言語の小進化」とみることができ,ともに歩調を合わせながら「進化」の枠組みで研究がなされている.

保坂 (158) は,言語の自己組織化の作用に触れながら,著書の最後を次のように締めくくっている.

こうした言語自体が生き残る道を探る姿は,いわゆる自己組織化(自発的秩序形成とも言われます)と見なすことが可能です.自己組織化とは雪の結晶やシマウマのゼブラ模様等が有名ですが,物理的および生物的側面ばかりでなく,たとえば,渡り鳥が作り出す飛行形態(一定の間隔で飛ぶ姿),気象現象,経済システムや社会秩序の成立などにも及びます.言語の小進化もまさにこの一例として考えられ,言語を常に動的に適応変化するメカニズムを内在する存在として説明でき,それこそ,ことばの進化を導く「見えざる手」と言えるのではないでしょうか.英語における文法化の現象はまさにその好例であり,言語変化の研究がそうした複雑な体系を科学する一つの手段になり得ることを示してくれているのです.

言語変化の大きな1つの仮説である.

・ 保坂 道雄 『文法化する英語』 開拓社,2014年.

2015-03-10 Tue

■ #2143. 言語変化に「原因」はない [language_change][causation][systemic_regulation][teleology]

コセリウは,言語変化に「原因」はないと述べている.この一見不可解な謂いを理解するには,コセリウが「原因」という言葉で何を指しているかを正しくとらえる必要がある.基底にある考え方は,「#1056. 言語変化は人間による積極的な採用である」 ([2012-03-18-1]) と「#2139. 言語変化は人間による積極的な採用である (2)」 ([2015-03-06-1]) の標題の通りである.以下,「原因による説明と結果による説明.言語変化に対する通時的構造主義のたちば.「目的論」的解釈の意味」と題するコセリウの第6章 (259--343) より,3箇所を引用する(以下,原文の圏点は太字に置き換えてある).

言語の中には,したがって,変化をひき起こす「原因」なるものは存在せず(唯一の作用原因は話し手の自由だから),またその理由も存在せず(それは常に目的の序列のものだから),あるのは,話し手の言語的自由にゆだねられ,使用されながら同時にその表現の欲求に応じて変化をとげるところの「道具的」(技術的)な条件,状況である.体系のまさに「弱点」――新しい表現要求から見て,伝統的な手段にやどる技術的な欠陥――すらも変化の「原因」ではなく,言語的自由がとり組んで,「道具」それ自体の創造過程の中で解決すべき問題である.したがって,なし得る,そしてなさなければならないものは,自然の,あるいは自由の外にある「原因」をあれこれと探し求めることではなく,個々の歴史条件のもとで自由によって実現されたものを目的の点から正当づけることであり,新しく現われた形が変化に先行する言語の欠陥と可能性とによって,どのようなしかたで必然性もしくは可能性として決定(限定)されるのかをつきとめることである. (286)

結局,目的性とは動機づけの一類型である.これは,「原因」が「それによって何かが生じ(存在するようになり),変化し,あるいは消失する(存在をやめる)すべてのものである」かぎり,「原因」の一般的概念の中にそれとして含まれる.アリストテレスは周知のように四種類の「原因」を区別している.何かを作り出し,あるいは生み出すもの(作動者,すなわち第一始動因もしくは作用因),それを用いて何かが作り出される素材(材質もしくは材質因〔質量因〕),それから何かが作られる概念(本質もしくは形式因〔形相因〕),それをめざして何かが作られるところのもの(目的因)(『自然学』II,3およびII,7).したがって,目的性(目的因)とは,一つの原因であるから,「作用因」が自由と意図性とをそなえた実体であるときに,はじめて生じ得る原因である.そして,たしかにこの意味では,言語変化とは,実際にアリストテレスの言う四つの動機づけをそなえているがゆえに,「原因」をもつと言ってもまったく矛盾はない.つまり,新しい言語事実は,誰かによって(作用因),何かをもって(材質因),作られるものの観念をもって(形式因),何かのために(目的因)作られるものだからである.われわれが言語変化には「原因がない」と言うのは,自然科学的な意味での原因がないというだけのことであって,言いかえれば,――物質的なもののばあいを除いて――自由の外にあって,「客観的」で自然物のような原因はないという意味においてのみ,そう言っているのである.われわれはそれ自体としては正当な「原因」という用語の使用に反対しているのではなく,そこに付与されている意味と,じつは原因でも何でもない諸状況を決定的な原因と見る主張に反対しているのである. (290--91)

言語変化は,ある条件のもとに生じるものではあるが,条件そのものからは生じない.言語事実は,話し手が何かのために創造するから存在するのであって,話し手自身にとって外的な,物理的必然の「産物」でもなければ,それ以前の言語状態の「必然的かつ不可避的な帰結」でもない.何か新しい言語事実の,本当の意味で「原因的」な唯一の説明とは,自由がある目的をもって,それを創造したのだとするものだけである.それ以外の説明は,物質的な起源の説明であり,また改新者や採用者としての個人の言語的自由が活動を行ったその条件の説明である.

一般に言語変化の「原因」と呼ばれてきたものは,実は「原因」というよりは「条件」とみなすべきものだという議論である.真の原因とは,諸者の条件のもとにおける自由意志による採用である.この観点から,今後も改めて言語変化の原因と諸条件について考えていきたい.

・ E. コセリウ(著),田中 克彦(訳) 『言語変化という問題――共時態,通時態,歴史』 岩波書店,2014年.

2014-08-07 Thu

■ #1928. Smith による言語レベルの階層モデルと動的モデル [language_change][linguistics][systemic_regulation]

言語変化のモデルの例として,過去の記事で「#1466. Smith による言語変化の3段階と3機構」 ([2013-05-02-1]) や「#1600. Samuels の言語変化モデル」 ([2013-09-13-1]) などを紹介してきた.Smith は,言語変化のモデルに先立って,言語そのもののモデル,あるいは言語を構成する各レベルの関係図をも提示しており,それに基づいて言語変化を論じている.

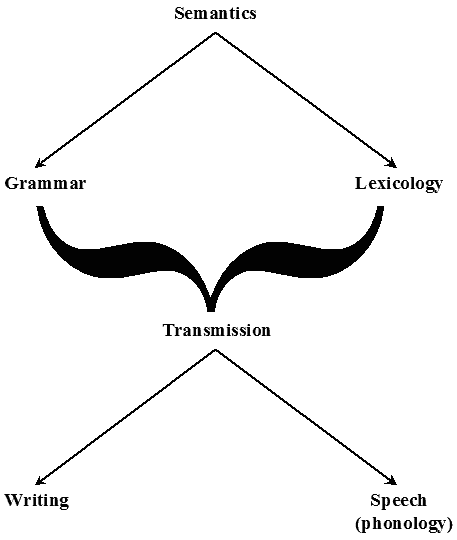

まず,Smith (4) の "The levels of language (hierarchical model)" を再現する.

これは,言語の最も深いレベルに Semantics (意味)があり,次にそれが Grammar (文法)と Lexicology (語彙)によって表現され,次いでそれらが Transmission (伝達)の過程を経て,最後に Speech (話し言葉)あるいは Writing (書き言葉)という媒体により顕現するという階層モデルである.ここで,Transmission として話し言葉と書き言葉が同列に置かれていることは注目に値する.言語は音声であるとする20世紀言語学の常識から脱し,書き言葉を言語学の現場に引き戻そうとする意志が強く感じられる.この言語観については「#1665. 話しことばと書きことば (4)」 ([2013-11-17-1]),「#748. 話し言葉と書き言葉」 ([2011-05-15-1]) も参照されたい.

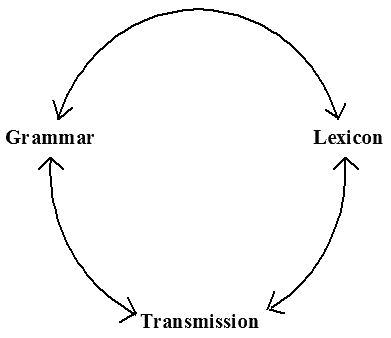

上の階層モデルは静的である.言語変化という動的な過程を扱おうと思えば,このままの静的なモデルでは利用し続けることができない.Smith (5) が言語変化について述べているとおり,"any given linguistic event is the result of complex interaction between levels of language, and between language itself and the sociohistorical setting in which it is situated" である.そこで,Smith (5) は以下の動的なモデル "The levels of language (dynamic model)" を提示した.

これは,階層の上下の区別を設けずに,相互作用を重視した動的なモデルである.Grammar, Lexicon, Transmission の3者ががっちりとスクラムを組んだ言語体系 (cf. "système où tout se tient") において,ある一点で生じた変化は,体系内の別の部分にも影響を与えざるを得ない.なお,この図に Semantics が含まれていないのは,意味はいずれのレベルとも直接に関わるものであり,この図の背面(あるいは前面?)で常に作用しているという前提があるからのようだ (Smith 5) .

Smith は言語変化における言語外的な要素 ("the sociohistorical setting") の役割も重視しているが,これを組み込んだ第3のモデルは図示していない.しかし,彼の師匠の Samuels が提示した「#1600. Samuels の言語変化モデル」 ([2013-09-13-1]) を念頭においていることは確かのようだ.

・ Smith, Jeremy J. An Historical Study of English: Function, Form and Change. London: Routledge, 1996.

2014-05-14 Wed

■ #1843. conservative radicalism [language_change][personal_pronoun][contact][homonymic_clash][homonymy][conjunction][demonstrative][me_dialect][wave_theory][systemic_regulation][causation][functionalism][she]

「#941. 中英語の言語変化はなぜ北から南へ伝播したのか」 ([2011-11-24-1]) は,いまだ説得力をもって解き明かされていない英語史の謎である.常識的には,社会的影響力のある London を中心とするイングランド南部方言が言語変化の発信地となり,そこから北部など周辺へ伝播していくはずだが,中英語ではむしろ逆に北部方言の言語項が南部方言へ降りていくという例が多い.

この問題に対して,Millar は Samuels 流の機能主義的な立場から,"conservative radicalism" という解答を与えている.例として取り上げている言語変化は,3人称複数代名詞 they による古英語形 hīe の置換と,そこから玉突きに生じたと仮定されている,接続詞 though による þeah の置換,および指示詞 those による tho の置換だ.

The issue with ambiguity between the third person singular and plural forms was also sorted through the borrowing of Northern usage, although on this occasion through what had been an actual Norse borrowing (although it would be very unlikely that southern speakers would have been aware of the new form's provenance --- if they cared): they. Interestingly, the subject form came south earlier than the oblique them and possessive their. Chaucer, for instance, uses the first but not the other two, where he retains native <h> forms. This type of usage represents what I have termed conservative radicalism (Millar 2000; in particular pp. 63--4). Northern forms are employed to sort out issues in more prestigious dialects, but only in 'small homeopathic doses'. The problem (if that is the right word) is that the injection of linguistically radical material into a more conservative framework tends to encourage more radical importations. Thus them and their(s) entered written London dialect (and therefore Standard English) in the generation after Chaucer's death, possibly because hem was too close to him and hare to her. If the 'northern' forms had not been available, everyone would probably have 'soldiered on', however.

Moreover, the borrowing of they meant that the descendant of Old English þeah 'although' was often its homophone. Since both of these are function words, native speakers must have felt uncomfortable with using both, meaning that the northern (in origin Norse) conjunction though was brought into southern systems. This borrowing led to a further ambiguity, since the plural of that in southern England was tho, which was now often homophonous with though. A new plural --- those --- was therefore created. Samuels (1989a) demonstrates these problems can be traced back to northern England and were spread by 'capillary motion' to more southern areas. These changes are part of a much larger set, all of which suggest that northern influence, particularly at a subconscious or covert level, was always present on the edges of more southerly dialects and may have assumed a role as a 'fix' to sort out ambiguity created by change.

ここで Millar が Conservative radicalism の名のもとで解説している北部形が南部の体系に取り込まれていくメカニズムは,きわめて機能主義的といえるが,そのメカニズムが作用する前提として,方言接触 (dialect contact) と諸変異形 (variants) の共存があったという点が重要である.接触 (contact) の結果として形態の変異 (variation) の機会が生まれ,体系的調整 (systemic regulation) により,ある形態が採用されたのである.ここには「#1466. Smith による言語変化の3段階と3機構」 ([2013-05-02-1]) で紹介した言語変化の3機構 contact, variation, systemic regulation が出そろっている.Millar の conservative radicalism という考え方は,一見すると不可思議な北部から南部への言語変化の伝播という問題に,一貫した理論的な説明を与えているように思える.

they と though の変化に関する個別の話題としては,「#975. 3人称代名詞の斜格形ではあまり作用しなかった異化」 ([2011-12-28-1]) と「#713. "though" と "they" の同音異義衝突」 ([2011-04-10-1]) を参照.

なお,Millar (119--20) は,3人称女性単数代名詞 she による古英語 hēo の置換の問題にも conservative radicalism を同じように適用できると考えているようだ.she の問題については,「#792. she --- 最も頻度の高い語源不詳の語」 ([2011-06-28-1]), 「#793. she --- 現代イングランド方言における異形の分布」 ([2011-06-29-1]),「#827. she の語源説」 ([2011-08-02-1]),「#974. 3人称代名詞の主格形に作用した異化」([2011-12-27-1]) を参照.

・ Millar, Robert McColl. English Historical Sociolinguistics. Edinburgh: Edinburgh UP, 2012.

2013-05-12 Sun

■ #1476. Fennell による言語変化の原因 [language_change][causation][variation][contact][systemic_regulation]

Fennell の英語史概説書の冒頭に近い「1.2 Language Change」 (pp. 3--7) を日本語で要約する機会があった.言語変化の原因についての概論である.せっかくなので,それを本ブログにも掲載しておく.

なぜ言語が変化するのか,その理由は様々である.第1に,言語は動的な内的構造を有しており,内的な原因で変化する.第2に,言語は,言語接触に伴う基層言語効果などとして現われる,話者の不完全な習得ゆえに変化する.

次に,なぜ人々はいつも同じ話し方をするわけではないのかという問いがある.言語学者は,すべての子供が言語習得に関して平等であり,どの言語でも習得できる能力をもっていること,また同じ調音器官により同じ種類の言語音を発する能力をもっていることを前提としている.しかし,音の発生にはわずかな変異がいつでも存在するのである.`sh' を `th' に近い音として発するものもいれば,`r' を `w' や `l' に近い音として発するものもいる.また,個人の語彙選択をみてみると,意識するにせよしないにせよ,ある語をとりわけ好んだり,頻用したり,特別に用いたりする.この個人的な変異こそが変化の種なのである.もしかすると,ある発音や語法が威信をもっており,仲間の話者がおそらく無意識にその威信を求めて話し方を変えるということがあるかもしれない.私たちはみな,話し相手と連帯を強めようと思えば相手に合わせた話し方をするし,距離を置きたいと思えば話し方にも距離を置くものである.社会心理学ではこれを「言語的応化」と呼んでいるが,これが個人的で一時的な現象ではなく,空間的にも時間的にも拡がれば,言語変化へと発展しうるだろう.

言語が変化するもう1つの理由は,話者が,移民や征服などを通じて他言語の話者と接触するからである.場合によっては,もとの言語が完全に征服者の言語に屈し,「置換」されることがあるかもしれない.あるいは,並存したとしても両者の間に政治的な序列ができるかもしれない.両集団が親密に接触しているのであれば,言語間の影響も大きい可能性がある.反対に,両集団が文化的・物理的に分離していれば,互いの言語的影響はほとんどないだろう.

支配的な言語とそれ以外の言語との間に接触はあるが,言語的な共通項がない場合には,当座しのぎの接触言語が発達するかもしれない.この言語は,当初は簡略化された言語体系をもつにすぎず,変異しやすく,必ずしもすべてのコミュニケーション上の機能を果たしえないだろう.この段階の言語をピジン語と呼ぶ.このピジン語が数世代かけて形態と機能を整えて安定に向かい,母語として用いられるようになると,クレオール語と呼ばれる段階へ発展したことになる.このような言語は,社会状況が安定し,主流派社会の権力が強まるにつれて,しばしば支配的な言語のほうへ接近してゆき,結果としてポスト・クレオール連続体と呼ばれる言語変種の連続体が生じることが多い.そこでは,比較的単純化したままの「下層」変種,より支配的な言語に近い「中層」変種,さらに「上層」変種が共存しているが,上層変種ですら国家標準変種とは異なる特徴を備えていることに注意したい.

しかし,言語接触は,いつも言語変化の必要条件あるいは十分条件であるとはかぎらない.むしろ,分離することによって言語変化が引き起こされることも多い.例えば,英語が17世紀にアメリカにもたらされると,いくつかの理由でイギリス英語から分かれていった.まず,もたらされた英語は,複数の移民の波によって,複数の方言としてもたらされたからである.次に,それは地理や政治形態の新環境,既存の様々な言語との接触により,変化を遂げた.さらに,特にアメリカ独立後のことだが,イギリス英語の基準とは異なる方向へ言語的分岐を経た.そして,アメリカには唯一の言語規範がなかったために,それぞれの地域に威信のある変種が生まれたのである.

上記のような言語変化論には単純化のきらいがあることに注意されたい.大多数の言語変化には,多様な理由があるものである.例えば,アメリカ英語がイギリス英語から分岐した理由には,他言語との接触もあり,黒人英語 (AAVE) ではこの分岐の程度は大きい.しかし,標準英語においては,他言語からの影響は比較的僅少でり,概ね語彙項目に限られる.

これまで述べてきた言語変化の要因は言語外的なものだったが,言語内的な要因もあるようだ.好例の1つは,英語が文法機能を果たすのに形態上の語尾に依存する総合的な言語から,語順に依存する分析的な言語へ移行した例である.構造的には,これは英語史における最大の変化だろう.この変化が生じた理由は言語内的である.印欧語では語のどこにでも落ちえた強勢が第1音節に落ちるようになり,屈折語尾の曖昧化と消失が生じたのである.こうして文法機能は屈折語尾に代わり語順が担うようになり,上記の類型的な大変化が起こった.そもそも強勢の変化を引き起こしたものが何なのか,言語外的な理由だったのか,誰にもわからない.しかし,いったん強勢の変化が起こったあとは,それは一連の内的な変化を引き起こしたのである.

言語内的な変化の別の例として,Iウムラウトと呼ばれる古英語を含む北西ゲルマン語群に生じた音変化がある.ゲルマン祖語で強勢音節に後続する無強勢音節に [i] や [j] があった場合,強勢音節の母音が前寄りあるいは高めになるという変化である.beran と bireþ,mūus とmys を参照.この変化の原因も,言語内的な要因以外には考えられない.

言語内的な変化のもう1つの例は,1500年以降の do の一般動詞から助動詞への変化だろう.この変化により,do は原義を失い,疑問文や否定文を構成するという文法的な機能語へと発展した.このような変化は「文法化」と呼ばれる.

do の変化の例は,歴史的にある構造と結びついていた機能が別の構造と結びつけられるようになったという意味で,「再分析」の例と呼んでもよいかもしれない.英語の形態論では,再分析の下位区分としての「異分析」の例が豊富である.例えば,naddre, napron, noumpere は,前置される不定冠詞 an との間で異分析が生じた結果,adder, apron, umpire の語形が生まれた.反対に,an ewt が a newt と異分析されたというような例もある.これも言語内的な変化といえるだろう.

言語変化の原因をまとめると,(1) 地理的な分離と接触,(2) 新旧の諸現象(社会環境)の接触,(3) 不完全な習得,(4) 基層言語効果,(5) 社会的な威信の要因がある.

一方,言語内的な要因としては,(1) 調音の容易化,(2) 類推作用,(3) 再分析,(4) ランダム性がある.

Fennell は言語変化の原因として,言語内的要因と言語外的要因を区別しているが,そのなかに変異 (variation) の議論を差し込んでいる.これらを合わせると,「#1466. Smith による言語変化の3段階と3機構」 ([2013-05-02-1]) で言語変化の3機構として言及した (1) variation, (2) systemic regulation, (3) contact がここでも出揃ったことになる.Fennell は,社会言語学的な英語史を謳っているので,当然ながら variation と contact をとりわけ重視する姿勢がうかがえるが,基本的にはこの3点セットで英語史における言語変化を論じようとしているといえるだろう.

・ Fennell, Barbara A. A History of English: A Sociolinguistic Approach. Malden, MA: Blackwell, 2001.

2013-05-02 Thu

■ #1466. Smith による言語変化の3段階と3機構 [language_change][causation][variation][contact][systemic_regulation]

Glasgow 大学の Jeremy Smith 先生がいつも述べている,言語変化の3段階と3機構について.

まず,3段階から.どの言語変化も必ず経る3段階がある.「#275. 現代英語の三人称単数共性代名詞」 ([2010-01-27-1]) で少し触れたのだが,それは (1) potential for change, (2) implementation, (3) diffusion である.ソシュール言語学の立場から厳密にいえば,(1) は言語変化の前段階であり,(2) の段階で初めて「言語変化」と呼ぶことができる.Smith 先生に直接語ってもらう (7) .

The distinction may be made between potential for change, implementation (itself including triggering or actuation) and diffusion. The potential for change exists when a particular speaker or group of speakers makes a particular linguistic choice at a particular time; implementation takes place when that choice becomes selected as part of a linguistic system; and diffusion takes place when the change is imitated beyond its site of origin, whether in terms of geographical or of social distribution. Strictly speaking, the first of these phenomena is not to be included as part of the typology of change. The continual flux of living languages means that new variant forms are constantly being created in a given linguistic state. However, these variants are not themselves linguistic changes; rather, they constitute the raw material which is a prerequisite for linguistic change. A linguistic change happens only when a particular variable is selected and a systemic development follows. In that sense, language change begins with implementation; when implementation of potential for change is for some reason triggered in a linguistic system, then we can speak of a linguistic change. The diffusion of the phenomenon within a particular speech-community is, it is held here, a further process which can be counted as part of the particular change involved; it may, of course, itself have further effects.

次に,言語変化の3機構だが,これは言語変化が引き起こされる3条件と理解してもよいだろう.(1) variation, (2) systemic regulation, (3) contact の3つである.(1) variation は,音,形態,統語,意味などあらゆる言語項目には複数の variants が用意されており,実現されるのはその中のいずれかであるという考え方に基づいている.variants 全体の守備範囲は variational space と呼ばれ,毎回の実現はその範囲のなかで異なりうる.しかし,無制限に異なりうるわけではない.そこには (2) systemic regulation 体系の規制が働いており,制限が設けられているのである.だが,(1) と (2) ですべてが調整されるほど,言語は単純なものではない.言語(共同体)は真空には存在せず,周囲の言語(共同体)との関わりのなかで存在している.常に必然的に (3) contact の状況があるのであり,静的な体系にとどまってはいられない.

以上の3条件の相互関係は複雑だが,Smith 先生のことばでまとめると次のようになる (49) .

The three mechanisms of linguistic change distinguished above --- variation, systemic regulation, contact --- are not to be taken as totally separate causes of the phenomenon; rather, they interact in complex and, except in the most general terms, practically unpredictable ways to produce dynamic change in the history of a given language. To sum up the argument so far: new variants are produced, and are imitated through contact; but they are constrained by the changing intra- and extralinguistic systems of which the are a part.

最近は言語変化論も様々な立場から様々な枠組みが提示されているが,Smith 先生の論は,単純化されているものの(単純化されているから?),よくまとまっていると思う.

・ Smith, Jeremy J. An Historical Study of English: Function, Form and Change. London: Routledge, 1996.

2012-08-31 Fri

■ #1222. フランス語が英語の音素に与えた小さな影響 [phoneme][phonology][phonetics][french][anglo-norman][systemic_regulation][phonemicisation][causation][stress][language_change][degemination]

フランス語が英語に与えた言語的影響といえば,語彙が最たるものである.その他,慣用表現や綴字にも少なからず影響を及ぼしたが,音韻や統語にかかわる議論は多くない.だが,音韻に関しては,しばしばフランス語からの借用として言及される音素がある.Görlach (337--38) によると,これには5種類が認められる.

(1) /v/ の音素化 (phonemicisation) .古英語では [v] は音素 /f/ の異音にすぎず,いまだ独立した音素ではなかった.ところが,(a) very のような [v] をもつフランス借用語の流入,(b) vixen のような [v] をもつ方言形の借用,(c) over : offer に見られる単子音と重子音の対立の消失,(d) of に見られる無強勢における摩擦音の有声化,といった革新的な要因により,/v/ が音素として独立した.同じことが [z] についても言える.(a) の要因に関していえばフランス語の影響を論じることができるが,/v/ も /z/ も異音としては古英語より存在していたし,閉鎖音系列に機能していた有声と無声の対立が摩擦音系列へも拡大したととらえれば,体系的調整 (systemic regulation) の例と考えることもできる.ここでは,Görlach は,英語体系内の要因をより重要視している([2010-07-14-1]の記事「#443. 言語内的な要因と言語外的な要因はどちらが重要か?」を参照).

(2) /ʒ/ の音素化.この音も古英語では独立した音素ではなく,Anglo-Norman 借用語 joy や gentle の語頭音も /ʤ/ として実現されたので,中英語ですら稀な音だった./ʒ/ の音素化は,measure などの語での [-zj-] の融合に負うところが大きい.この音素化により,音韻体系に /ʤ : ʒ ? ʧ : ʃ/ の対照関係が生じた.やはり,ここでもフランス語の影響は副次的でしかない.

(3) フランス借用語に含まれる母音の影響で,新しい二重母音 /ɔɪ, ʊɪ/ が英語で音素化した.この2つが加わることで,英語の二重母音体系はより均整の取れたものとなった.

| -- | ɛɪ | aɪ | ɔɪ | ʊɪ |

| ɪʊ | ɛʊ | aʊ | ɔʊ | -- |

(4) フランス語の /y(ː), œ(ː)/ は,円唇母音としては南西方言以外には受け入れられなかった.また,/ɲ/ や l mouilli も受け入れられることはなかった.Norman 人がすでにこれらの音を失っていたからではないか.

(5) 多音節のロマンス借用語が英語の強勢体系に与えた影響がしばしば語られるが,bacon や battle のような2音節語は英語本来の強勢に順応した.ロマンス的な強勢体系が適用されたのは,3音節以上の借用語のみである.

全体として,Görlach は,フランス語の音韻上の影響はあったとしても僅少であると考えている.影響があったところでも,その影響は,英語の体系側に受け入れ態勢ができていたからこそ僅かな外圧のもとで可能となったのだ,と議論している.

. . . it is significant that phonemes said to be derived from French survive only where they fill obvious gaps in the English system --- and some of these were stabilized by loans from English dialect . . . . (337)

受け入れ側の態勢が重要なのか,外圧の強さが重要なのか.[2010-07-14-1]の記事「#443. 言語内的な要因と言語外的な要因はどちらが重要か?」の議論を思い起こさせる.

・ Görlach, Manfred. "Middle English --- a Creole?" Linguistics across Historical and Geographical Boundaries. Ed. D. Kastovsky and A. Szwedek. Berlin: Gruyter, 1986. 329--44.

2012-02-23 Thu

■ #1032. -e の衰退と -ly の発達 [suffix][adverb][systemic_regulation][synthesis_to_analysis][flat_adverb][-ly]

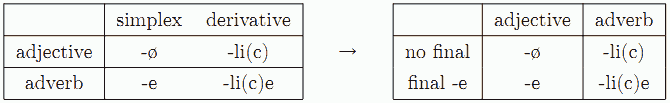

「#40. 接尾辞 -ly は副詞語尾か?」 ([2009-06-07-1]) や「#981. 副詞と形容詞の近似」 ([2012-01-03-1]) で述べたように,副詞接尾辞 -ly は,中英語期に生産力を高めた.従来の同機能の -e 語尾が音声的に摩耗しつつあり,副詞を標示するには頼りなくなっていたところで,形態的,音声的に明確な語尾 -ly が,有効な副詞接尾辞として機能するようになってきたものと思われる.-e の摩耗と -ly の発達の因果関係は,OED "-ly" suffix2 でも支持されている.

In ME. the number of these direct formations was greatly increased, and when the final -e, which was the original OE. adverb-making suffix, ceased to be pronounced, it became usual to append -ly to an adj. as the regular mode of forming an adv. of manner.

この一連の過程に,関連する出来事をもう1点付け加える必要がある.それは,副詞接尾辞として活躍するようになった -ly が,従来もっていた形容詞接尾辞としての役割を減じていったことである.-ø と -e の対立が失われると,本来 -e のもっていた副詞標示の役割を -ly が肩代わりするようになった.ところが,-ly が副詞標示の役割を本格的に果たそうとすれば,従来の形容詞語尾としての働きがかえって邪魔になる.そこで,形容詞マーカーとしての役割を捨てていった.これを図示すれば,以下のようになる.

狭い体系ではあるが,-ø, -e, -li(c), -li(c)e からなる1つの形態的な体系を考えるとすれば,ほんの小さな -e 語尾の揺らぎという出来事が,体系をがらっと組み替えたことになる.言語は体系であり,言語変化が体系の変化であることがよくわかるだろう.また,英語史のより大きな潮流を意識した視点から見れば,屈折語尾を利用した synthetic な副詞化から,派生語尾を利用したより analytic な副詞化への方針転換とみることもできる.

もっとも,-e 語尾の摩耗を受けた後も,形容詞と副詞が同形のまま共存する flat_adverb は少なからず残ったし,副詞接尾辞としての -ly が発達したからといって,形容詞接尾辞としての -ly が完全に死に絶えたわけでもないことは付け加えておきたい.

2011-08-12 Fri

■ #837. 言語変化における therapy or pathogeny [functionalism][language_change][systemic_regulation][phoneme][phonemicisation][minimal_pair][functional_load][teleology]

過去2日間の記事「機能主義的な言語変化観への批判」 ([2011-08-10-1]) と「機能負担量と言語変化」 ([2011-08-11-1]) で,Schendl を引き合いに出しながら,機能主義 (functionalism) ,自己調整機能 (systemic regulation) ,治癒力 (therapeutic power) ,機能負担量 (functional load) などの用語を用いてきた.昨日これに関連して次のような質問が寄せられた.

Schendl (69)からの引用についてひとつ質問をさせてください.

'therapeutic changes in one part of the grammar may create imbalance in another part'

とありますが,どのような例があるのか思い浮かびません.治癒力のせいで生じてしまう不均衡とはどのようなものなのか,とても気になりますので御回答お願いします.

Schendl は同著で具体的に例を挙げているわけではないので,読者としては該当しうる例を考えてみるしかない.ある部門(例えば音韻論)に生じた言語変化が,他の部門(例えば形態論や統語論)に別の言語変化を連鎖的に引き起こすというような例や議論は英語史でも多く見られるが,より限定的に,ある治癒的な (therapeutic) 言語変化が別のところでは病因となるような (pathogenic) 言語変化の連鎖の例というのはあったろうかと,確かに考えさせられた.

なぜすぐに例が思い浮かばないのだろうかと考えてみると,"therapeutic" という用語が具体的に何を指すか,客観的に決めがたいという背景があるからではないかと思い当たった.一般の用語では「治癒」の目指す最終目標は「全快」状態だが,言語体系において「全快」とはいかなる状態を指すのか.機能主義の立場に立った一般的な理解としては,治癒とは "a symmetrical, balanced, simple, economical system" を指向しているとみなすことができるだろう(いずれの形容詞も Schendl の説明に現われる).しかし,言語体系は複数の下位体系の複雑な組み合わせによって成る有機体であり,その一部に生じる言語変化が,ある下位体系の観点から見れば therapeutic だとしても,別の下位体系の観点から見れば pathogenic であることもあり得る.では,言語体系全体の観点からすると,この言語変化はどの程度 therapeutic なのか,あるいは pathogenic なのか.これを決定することは非常に難しい.

具体例として思いついたのは,昨日の記事でも取り上げた /θ/ と /ð/ の対立の発生,別の言い方をすれば /ð/ の音素化 (phonemicisation) という言語変化である.古英語では,

[θ] と [ð] は1つの音素 (phoneme) の2つの異音 (allomorphs) という位置づけにすぎなかった.しかし,後に主として機能語において専ら有声音 [ð] が行なわれるようになり (ex. that, the, then, there, they, thou, though, with; cf. verners_law) ,thy vs. thigh のような最小対 (minimal pair) が生じた.こうして /θ/ と /ð/ は別々の音素へと分裂していった.

この /ð/ の音素化の動機づけを機能主義的な観点から説明すると,昨日も述べたように次のようになる.英語の阻害音 (obstruent) 系列では有声と無声の対立が大きな機能負担量を担っており,歯摩擦音での声の対立の欠如は阻害音系列の対称性を損なう「病因」と考えられる./θ/ と /ð/ の音素化はこの非対称性を減じる方向で作用し,問題の病因を「治癒」していると解釈される.実際には thy vs. thigh 型の最小対の例は少ないので,声の有無の対立はたいして利用されているわけではないのだが,それでも /θ/ と /ð/ の音素的な対立が堅持されているのは,英語音韻論全体として声の有無という対立が極めて機能的だからである.以上の説明が受け入れられるとすれば,この議論はまさに therapeutic な考え方を代表していると言えるだろう.

しかし,同じ言語変化を書記素論 (graphemics) の立場から見ると,むしろ体系的な非対称性が増しているとも考えられる.言語において,1音素に1文字が対応しているのが最も対称的で,均衡が取れており,単純で,経済的であることは疑いを容れない.現代英語はこの点で非常に悪名高いことはよく知られている.さて,より対称的で,均衡が取れており,単純で,経済的な音素と書記素の関係を追求するような言語変化が生じたとすれば,それは書記素論の観点からは therapeutic な変化ということができるだろう.ところが,上述の /ð/ の音素化に合わせて書記素体系も同様に変化したわけではないので,結果として <th> という二重字 (digraph) で表わされる1つの書記素が2つの異なる音素に対応することになってしまった.これは,書記素論の立場からすると,therapeutic ではなく,むしろ pathogenic な変化と言える.

まとめると,/ð/ の音素化という言語変化は,音韻論の観点からは therapeutic な変化だったが,書記素論の観点からは pathogenic な変化だったということになる.では,音韻論や書記素論やその他の部門をすべて考え合わせて,英語という言語体系全体への影響という視点で見ると,この変化ははたしてプラスだったのかマイナスだったのか.影響の質も量も客観的に計測することが難しいので,この判断はおぼつかないことになる(その意味では,機能負担量とは影響を客観的に計測しようとする営みの現われであり,その方法の1つなのかもしれないが).

言語において,何をもって「治癒」とし,何をもって「罹病」とするかはよくわからない.動物の場合ですら,敢えて軽く罹病させて予防・治癒効果を狙う予防接種の考え方がある.ちなみに,上で用いてきた pathogenic (発病させる)という形容詞は therapeutic の対義語として今回便宜的に用いたまでで,用語として定着しているわけではない.

・ Schendl, Herbert. Historical Linguistics. Oxford: OUP, 2001.

2011-08-11 Thu

■ #836. 機能負担量と言語変化 [functionalism][language_change][systemic_regulation][terminology][phonology][drift][minimal_pair][functional_load]

昨日の記事「機能主義的な言語変化観への批判」([2011-08-10-1]) で触れた,機能負担量 (functional load or functional yield) について.機能負担量とはある音韻特徴がもつ弁別機能の高さのことで,多くの弁別に役立っているほど機能負担量が高いとみなされる.

例えば,英語では音素 /p/ と /b/ の対立は,非常に多くの語の弁別に用いられる.別の言い方をすれば,多くの最小対 (minimal pair) を産する (ex. pay--bay, rip--rib ) .したがって,/p/ と /b/ の対立の機能負担量は大きい.しかし,/ʃ/ と /ʒ/ の対立は,mesher--measure などの最小対を生み出してはいるが,それほど多くの語の弁別には役立っていない.同様に,/θ/ と /ð/ の対立も,thigh--thy などの最小対を説明するが,機能負担量は小さいと考えられる.

機能負担量という概念は,上記のような個別音素の対立ばかりではなく,より抽象的な弁別特徴の有無の対立についても考えることができる.例えば,英語において声の有無 (voicing) という対立は,すべての破裂音と /h/ 以外の摩擦音について見られる対立であり,頻繁に使い回されているので,その機能負担量は大きい.

では,機能負担量と言語変化がどのように結び着くというのだろうか.機能主義的な考え方によると,多くの語の弁別に貢献している声の有無のような機能負担量の大きい対立が,もし解消されてしまうとすると,体系に及ぼす影響が大きい.したがって,機能負担量の大きい対立は変化しにくい,という議論が成り立つ.反対に,機能負担量の小さい対立は,他の要因によって変化を迫られれば,それほどの抵抗を示さない.この論でゆくと,/θ/ と /ð/ の対立は,機能負担量が小さいため,ややもすれば失われないとも限らない不安定な対立ではあるが,一方でより抽象的な次元で声の有無という盤石な,機能負担量の大きい対立によって支えられているために,それほど容易には解消されないということになろうか.機能主義論者の主張する,言語体系に内在するとされる「対称性 (symmetry) の指向」とも密接に関わることが分かるだろう.

体系的な対立を守るために,あるいは対立の解消を避けるために変化が抑制されるという「予防」の考え方は,すぐれて機能主義的な視点である.しかし,話者(集団)は体系の崩壊を避ける「予防」についてどのように意識しうるのか.話者(集団)は日常の言語行動で無意識に「予防」行為を行なっていると考えるべきなのか.これは,[2011-03-13-1]の記事「なぜ言語変化には drift があるのか (1)」で見たものと同類の議論である.

・ Schendl, Herbert. Historical Linguistics. Oxford: OUP, 2001.

2011-08-10 Wed

■ #835. 機能主義的な言語変化観への批判 [homonymic_clash][functionalism][systemic_regulation][language_change][functional_load]

言語変化における機能主義 (functionalism) の考え方は,一方では広く受け入れられているが,他方では厳しい批判がある.言語変化の機能主義的な説明の最たるものとして,このブログでも何度も扱ってきた同音異義衝突 ( homonymic clash ) がある.homonymic_clash に関する一連の記事のなかでも言及してきたが,この機能主義的な言語変化観に対する風当たりは強い.

一言でいえば,機能主義的な言語変化観とは,言語には systemic regulation という自己調整機能が備わっており,崩れた体系をより対称的で均衡の取れた体系へと治癒する (therapeutic) 力があるとする考え方である.具体例としては,上に触れた homonymic clash のほか,対称性への指向を仮定する「不安定な子音 /h/」([2009-11-27-1]) や人称代名詞体系の非対称性 ([2009-11-09-1], [2009-10-24-1]) の問題,また機能負担量 (functional load) の問題がある.

言語が話者(の社会)から独立して自己調整能力をもっているという考え方は「言語=生物」という考え方([2011-07-13-1]の記事「言語系統図と生物系統図の類似点と相違点」を参照)にもつながり,議論が巻き起こりそうだということは予想される.実際に,機能主義を支持する者も多数いれば,批判する者も多数いる.Schendl (69) に批判の要点がまとめられていたので,引用しよう.

A basic problem with such functional explanations is how the individual speakers or the speech community as a whole could know about the actual or threatening asymmetry of systems and act accordingly. Another problem with the notion of 'therapeutic change' is that therapeutic changes in one part of the grammar may create imbalance in another part; finally, if this was the main driving force behind change then we would expect all linguistic systems to have become balanced by now, which they clearly are not. (69)

. . . though linguistic factors such as functional load undoubtedly can contribute to linguistic change, there is no empirical proof of their coming into play in specific cases. (69)

批判的意見から読み取れるのは,「言語変化をもたらす主はあくまで話者たる人間であり言語体系自身ではない」,「言語体系に自己調整機能があるとしても,それは強い自己調整機能ではない」,「理論上の仮説としては機能主義も認められるが,経験的に実証できない」という主張だろうか.

・ Schendl, Herbert. Historical Linguistics. Oxford: OUP, 2001.

2011-07-08 Fri

■ #802. 名前動後の起源 (4) [stress][diatone][germanic][conversion][drift][systemic_regulation]

[2009-11-01-1], [2009-11-02-1], [2011-07-07-1]の記事で「名前動後」の起源を扱ってきた.昨日の記事[2011-07-07-1]では,「名前」の部分はゲルマン語に内在する語頭強勢の傾向で説明されるが,「動後」を支持する動機づけがいまだ不明であるとして文章を閉じた.

しかし,そこにはごく自然な動機づけがあるように思われる.名詞と動詞の発音上の区別化である.名前動後をなす diatones のペアは[2009-11-01-1]の記事で列挙したとおりに多数あるが,いずれも綴字上は区別がつけられないものの,発音上は明確に区別される.品詞転換 (conversion; see [2009-11-03-1]) を得意とする英語のことであるから,たとえ同形で発音上の区別がつかなくとも統語的に混乱をきたすことはないだろうが,それでも強勢の位置で品詞の区別がつけられるならば,それに越したことはないということではないだろうか.

[2011-02-11-1]の記事「屈折の衰退=語根の焦点化」で述べた通り,英語には屈折語尾の摩耗という drift によって発生した語根主義とでもいうべき特徴がある.語根主義が conversion という語形成の過程を促進してきたことは確かだが,それは品詞の区別を積極的になくすことを指向しているものではない.複雑な語形成過程を経ずに品詞を転換させるという利便性に光を当てるものであり,品詞の区別を曖昧にすることをとりわけ推進しているわけではないだろう.品詞の区別を保ったまま,かつ最小限の語形成過程で(例えば)名詞から動詞を派生できる妙法があれば,それに越したことはない.そして,この両方の要求に応える妙法として,名前動後という強勢の配分が編み出されたのではないか.名詞でも動詞でも語根は同一だが,強勢を移動させて区別を保つ --- これを妙法と呼ばずして何と呼ぼうか.conversion を促進するゲルマン的な drift に静かに逆らう小さな機能主義的 (functionalist) な潮流 --- 現代英語の名前動後の現象をこのように捉えることができるかもしれない.

2010-10-25 Mon

■ #546. 言語変化は個人の希望通りに進まない [systemic_regulation][functionalism]

[2010-10-18-1]の記事で「荒天」と「好天」の同音異義衝突 ( homonymic clash ) を取り上げたときに,今後どちらかが徐々に廃れてゆき衝突が避けられるようになるかもしれないとの予測を述べた.この予測は過去の同音異義衝突の事例を参照しての漠然とした予測にすぎず,実際にこのペアがどのように振る舞ってゆくかについての確実な予測を表わしているわけではない.逆に,特に書き言葉では漢字の区別があるのだから,同音異義のまま残ってゆくとしてもまったく不思議はない.また,「荒天」が廃れてゆけばその分日本語が貧しくなってゆくという悲観的な考え方もあり,この同音異義は是非とも残ってほしいと思う者もいるかもしれない.私も,個人的にはどちらかといえばそのような立場だ.

だが,言語変化の数々の事例を見ると,言語変化は決して個人の希望通りに進むものではない.言語は自己調整機能 ( systemic regulation ) を有する自立的な体系 ( self-regulating system ) である.言語変化は,個人の希望する方向ではなく,個人の集合体でありながら個人の力の及ばない共同体の自立的作用が指し示す方向へと変化してゆくものである.次の一節は,語の意味変化に不平をもらす言語変化反対派の主張に反論する Trudgill の発言である.

Words do not mean what we as individuals might wish them to mean, but what speakers of the language in general want them to mean. These meanings can and do change as they are modified and negotiated in millions of everyday exchanges over the years between one speaker and another. Language change cannot be halted. . . Languages are self-regulating systems which can be left to take care of themselves. They are self-regulating because their speakers want to understand each other and be understood. If there is any danger of misunderstanding, speakers and writers will appreciate this possibility and guard against it by avoiding synonyms, or by giving extra context . . . . (8)

1つだけ注意しておきたいのは「言語は自己調整機能を有する自立的な体系である」というときに,言語を話者から超越した独立した生物のような有機体であると考えているわけではないことだ.あくまで言語は話者と結びついており,話者不在では存在しえないが,それにもかかわらず話者個人の制御が直接には及ばない体系だということである.では何が言語を制御しているかといえば,話者個人を超越した話者集団の意思である.「荒天」と「好天」の併存も,最終的には日本語話者集団の意思に従って解消するなり存続するなりが決まってゆくのだろう.

話者個人と話者集団の差異とその不思議な関係については,[2009-05-07-1]を参照.

・ Trudgill, Peter. "The Meaning of Words Should Not be Allowed to Vary or Change." Language Myths. Ed. Laurie Bauer and Peter Trudgill. London: Penguin, 1998. 1--8.

2010-10-18 Mon

■ #539. 同音異義衝突 [homonymy][antonymy][semantic_change][homonymic_clash][teleology][systemic_regulation]

10月は運動会やイベントの月である.公的なイベントが雨で流れたりすると,我が家の付近では案内アナウンスが町中にこだまする.先日の朝も「本日はコウテンのため○○祭りは中止となります」と流れた.ここですかさず突っ込んだのは「荒天」か「好天」かどっちだ? 文脈と語用論的な判断から実際には誤解が生じることはないが,口頭のアナウンスには適さない漢熟語だなと思った.かつては「好天」がカウテン,「荒天」がクワウテンと仮名遣いの上では異なっていたが,発音上は同じなので同音反意語といえる.

ところが数分後に,なんと修正版アナウンスが流れたのである.「本日は悪天候のため○○祭りは中止となります.」そして,さらに数分後には「本日は長雨による悪天候のため○○祭りは中止となります」と再び変化した.おお,どんどん分かりやすくなっているではないか! 役所に苦情の電話が入ったか,あるいは原稿を読み上げていて我ながら分かりにくいと思ったのか.いずれにせよ,これで祭りに参加する予定だった小学生にもよく分かるメッセージとなった.

さて,他に誤解を招きやすい同音の漢熟語としては「偏在」と「遍在」を思いついた.漢字変換の際に注意を要する熟語だ.『明鏡国語辞典』によると,

へん‐ざい【偏在】名・自サ変 ある所にかたよって存在すること.「都市部に―する人口」「富の―」

へん‐ざい【遍在】名・自サ変 広くゆきわたって存在すること.「日本各地に―する伝説」

日本語は難しいなと思わせるが,同音異義衝突 ( homonymic clash ) と呼ばれる現象は英語にも見られる.英語史からの著名な例は,queen 「女王」 ( < OE cwēn ) と quean 「あばずれ女,淫売婦」 ( < OE cwene ) である.両者は本来は形態的にも意味的にも区別されていたが,近代英語期に母音が融合した結果,形態的に区別がつかなくなった.意味的には反意語とも考えられ誤解を招く可能性が高いからだろう,結局,後者は18世紀半ばに衰退した.

gate 「門扉」 ( < OE geat ) と gait 「道」 ( < ME gate < ON gata ) も同様で,反意語とまでは言わないが文脈によっては誤解を招く可能性が十分にあるペアなので,後者の「道路」の語義は衰退した.しかし,この場合には gait という語自体が消えてしまうことはなく「歩き方」という語義に特化することによって生き残った.

日本語でも英語でも同音異義語が共存する例が認められるとはいえ,多くはない.ある程度の時間はかかるが,最終的にペアのどちらかが「折れる」方向で言語変化が進むということが多いからだろう.同音異義衝突の回避を言語変化の原動力と考える機能主義的な見方 ( functionalism ) は,時に目的論的 ( teleological ) であると非難されることはあるが,今回の「荒天」のアナウンスを聞いていると,さもありなんと同意したくなる.

「荒天」が避けられるようになってゆくことを,日本語の堕落や表現力の貧弱化と考える向きもあれば,コミュニケーション上の改善だとみる向きもあるだろう.ただし,言語史(といっても私は英語史しか参照できないのだが)上の事例から判断すると,長い目で見れば,少なくとも話し言葉において「荒天」か「好天」のどちらかが徐々に用いられなくなってゆく可能性が高いのではないか.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow