2024-12-03 Tue

■ #5699. 20世紀初頭には消えかかっていた royal we [register][royal_we][monarch][lmode][dutch][personal_pronoun][pronoun][register]

Poutsma (878) に,1人称複数代名詞の特別な用法として royal_we の話題が取り上げられている.ただし,術語としては "Plural of Majesty or Plural of Dignity" が用いられている.

As in Dutch, the plural of the first person is sometimes used by sovereigns, especially in public utterances, when speaking of themselves.

About this Plural of Majesty or Plural of Dignity, as it is commonly called, Sweet (N. E. Gr., §2095) observes: "We see the beginnings of this usage in Old-English laws, where the king speaks of himself as iċ, and then goes on to say wē bebēodath .. 'we command ..', the wē being meant to include the witan or councillors." Compare also Kellner, Hist. Outl. of Eng. Synt., §276; Onions, Advanced Eng. Synt., §221.

We were not born to sue, but to command. Rich. II, ii, 1, 196.

Fair and noble hostess, | We are your guest to-night. Macb., I, 6, 24.

Should our host murder us on this spot --- us, his king and his kinsman, ...our fate will be little lightened, but, on the contrary greatly aggravatated, by your stirring, Scott, Quent. Durw., Ch. XXVII, 354.

The Queen said ...: "We are this day fortunate --- we enjoy the company of our amiable hostess at an unusual hour. Id., Abbot, Ch. XXI, 225.

Note. This practice seems to have become unusual or extinct in the personal utterances of sovereigns to their audiences, having been preserved only in public instruments.

Thus King George V in his reply to the address of the Corporation of Bombay uses I, etc.:

You have rightly said that I am no stranger among you [etc.]. Times, No. 1823, 974b.

Similarly in his Address on the occasion of the opening of the Coronation Durbar:

It is with genuine feelings of thankfulness and satisfaction that I stand here to-day among you [etc.]. Id., No. 1824, 1001d.

But in the instrument announcing the fact that the seat of the Government of India will be transferred from Calcutta to Delhi, we find we, etc.: We are pleased to announce to Our People [etc.]. Ib.

20世紀初頭までに royal we は事実上消えていたことが確認できる.使われることがあるにせよ,公的法律文書における伝統的な用法としてであり,レジスターはきわめて限定されていたことがわかる.

・ Poutsma, H. A Grammar of Late Modern English. Part II, The Parts of Speech, 1B. Groningen: P. Noordhoff, 1916.

2024-01-28 Sun

■ #5389. 語用論的な if you like 「こう言ってよければ」の発展 (2) [pragmatics][discourse_marker][lmode][construction_grammar][politeness][comment_clause][syntax][constructionalisation][corpus][speed_of_change]

先日 Voicy heldio にて「#961. 評言節 if you like 「そう呼びたければ」と題して,口語の頻出フレーズ if you like の話題をお届けした.

実は私自身も忘れていたのだが,この問題については hellog で「#4593. 語用論的な if you like 「こう言ってよければ」の発展」 ([2021-11-23-1]) として取り上げていた.その過去の記事でも参照・引用した Brinton の論文を改めて読み直し,if you like および類義表現について興味深い歴史的事実を知ったので,ここに記しておきたい.

Brinton は挿入的に用いられる if you choose/like/prefer/want/wish の類いを "if-ellipitical clauses" (= "if-ECs") と名付けている (273) .意味論・語用論の観点から,2種類の if-ECs が区別される.1つめは省略されている目的語が前後のテキストから統語的に補えるタイプである ("elliptical form") .2つめは目的語を前後のテキストから補うことはできず,もっぱらメタ言語的な挿入説として用いられるタイプである ("metalinguistic parenthetical") .各タイプについて,Brinton (281) が歴史コーパスから拾った例を1つずつ挙げてみよう.

1. I said no, they are copper, but if you choose, you shall have them (1763 John Routh, Violent Theft; OBP)

2. I ought to occupy the foreground of the picture; that being the hero of the piece, or (if you choose) the criminal at the bar, my body should be had into court. (1822 De Quincy, Confessions of an English Opium Eater; CLMETEV)

いずれも choose という動詞を用いた例である.前者は if you choose to have them のようにテキストに基づいて目的語を補うことができるが,後者はそのようには補えない.あくまでメタ言語的に if you choose to say so ほどが含意されている用法だ.

歴史的には,前者のタイプの用例が,動詞を取り替えつつ18--19世紀に初出している.そして,おもしろいことに,後者のタイプの用例がその後数十年から100年ほど遅れて初出している.全体としては,類義の動詞が束になって,ゆっくりと似たような用法の拡張を遂げていることになる.Brinton (282) の "Dating of if-ECs" と題する表を掲げよう.近代英語期の様々なコーパスを用いた初出年調査の結果である.

| Earliest elliptical form | Earliest metalinguistic parenthetical | |

| if you choose | 1763 | 1822 |

| if you like | 1723 | 1823 |

| if you wish | 1819 | 1902/PDE |

| if you prefer | 1848 | 1900 |

| if you want | 1677/1824 | 1934 |

さらにおもしろいのは,メタ言語的な用法の初例を誇る if you choose は,現在までに人気を失っていることだ.一方,最も新しい if you want もメタ言語的な用法としての頻度は目立たない.安定感のあるのはその他の3種,like, wish, prefer 辺りのである.類義の動詞が束になって当該表現と用法を発展させてきたとしても,後の安定感に差が出たのはなぜなのだろうか.とても興味深い.

・ Brinton, Laurel J. "If you choose/like/prefer/want/wish: The Origin of Metalinguistic and Politeness Functions." Late Modern English Syntax. Ed. Marianne Hundt. Cambridge: CUP, 2014.

2023-10-06 Fri

■ #5275. 19世紀のイングランド英語という時代区分とさらなる下位区分 [periodisation][lmode][prescriptivism][prescriptive_grammar][sociolinguistics][timeline][history]

昨日の記事「#5274. 19世紀のイングランド英語を研究する意義」 ([2023-10-05-1]) で取り上げた,英語史の大家 Görlach による19世紀イングランド英語の入門書の冒頭には,19世紀という英語史上の区切りには,特に社会的・言語的な根拠があるわけではないと述べられている.別の論者 (DeKeyser) によれば,規範主義の1つのピークである1795年の Murray による文法書と,もう1つのピークである1906年の Fowler による King's English に挟まれた時代として理屈づけられてはいるようだが牽強付会の気味はある (Görlach 5) .

とはいえ,Görlach 自身も,19世紀のイングランド英語を研究する際に念頭においておくべき下位区分を提示しているし,関連する社会文化的な出来事も指摘している.下位区分として「長い19世紀」を4期に分けている (6) .

1776--1800 William Pitt's coalitions; the beginnings of the Industrial Revolution; the separation of the United States; the colonization of Australia and occupation of Ceylon and Malta; the start of the Romantic Movement; th end of Irish independence; 1800--1830 The final phase of the Hanoverian reign, predating the great reforms; Napoleonic wars and the Regency; Romantic poetry; 1830--1870 The great reforms; the Chartist movements; the heyday of capitalist industrialism; the expansion of literacy and printed matter; increased mobility as a consequence of railways; 1870--1914 Late Victorian imperialism and the last phase of global 'stability'; general education; modern communication.

上記の下位区分とは別に,19世紀中に起こった,社会言語学的な含意のある出来事も略年表の形で示されている (6) .こちらも参考までに挙げておこう.

1824 the repeal of the Combination Acts; 1828 the emancipation of the Nonconformists; 1832 the First Reform Bill, which can be seen as a triumph of the middle class; 1833 the first important Factory Act restricting child work; 1834 the abolition of slavery; 1834 the Poor Law Amendment Act; 1838--48 the Chartist movement; publication of the People's Charter; 1846 the repeal of the Corn Laws; 1855 the final repeal of the Stamp Act of 1712 (making cheap newspapers available); 1867 the Second Reform Bill (1 million new voters) and Factory Acts; 1870 the Elementary Education Act (establishing compulsory education in the 1870s); 1884--5 the Third Reform Bill (2 million new voters)

このように略年表を眺めると19世紀イングランドは自由化の世紀だということが改めてよく分かる.この時代は,英語という言語が世界的に拡大していく時期であるとともに,イングランド内でも大衆化が進展していった時期ととらえてよいだろう.

・ Görlach, Manfred. English in Nineteenth-Century England: An Introduction. Cambridge: CUP, 1999.

2023-10-05 Thu

■ #5274. 19世紀のイングランド英語を研究する意義 [lmode][sociolinguistics][world_englishes][variety][standardisation][enl][esl]

19世紀のイングランド英語を研究するというのはどういうことか.確かに100年以上前の英語ではあるにせよ,歴史と呼ぶには新しい感じがするし,実際ほぼ普通に読むことができる.19世紀の英文学や英国文化に関心があるというのであれば分かるが,19世紀の英語そのものに関心が湧くというのはどういうことか.

先日,逝去された英語史の大家 Manfred Görlach は,上記のように評価されることが多い19世紀のイングランド英語に真っ向から立ち向かい,1999年に一冊の本を著わした.ずばり English in Nineteenth-Century England: An Introduction である.この本の冒頭の節は "Motivations for the present book" である.まず前口上を引用しよう (1) .

Interest in the history of English has recently focused on more modern periods than the traditionally favoured ones of OE and ME. However, whereas EModE is becoming a well-researched field, the investigation of the language after 1700 has been more patchy. The 18th century has, for various reasons, received more attention than the period between 1800 and 1900.

No comprehensive description of 19th-century English --- in particular that of England --- has ever been attempted. And yet such a study promises to yield important insights, for the following reasons:

そして19世紀のイングランド英語に注目すべき3つの理由が続く (1--5) .

(1) The sociolinguistic foundations of PDE were laid in a period when the population expanded tremendously, especially in the industrial urban centres . . . , when the standard form of the language (St E) spread from the limited number of 'refined' speakers in the 18th century to a considerable section of the Victorian middle classes, and when general education began to level speech forms to an extent that is impossible to imagine for earlier periods.

(2) Comparisons between varieties of English in England and overseas are likely to provide evidence of the drifting apart of the colonial Englishes in spite of the retarding influences of British administration, the schools, and the influence of the high prestige of London English on educated speakers world-wide. Moreover, a description of the BrE of the time is a necessary precondition for evaluating the British linguistic input in overseas Englishes --- in regions where English is a native language (= ENL), like the American West, Upper Canada, Australia and New Zealand, the Cape and Natal, and in the great number of varieties of English used as a second language (= ESL) in Africa and Asia.

(3) A comparison of English in England with standard languages on the continent may well permit interlinguistic insights into parallels and differences in development within the framework of an increasingly similar West European material culture. Such comparisons might also prompt new questions and the application of new methods in cases where it has proved fruitful to look at sociolinguistic conditions in one culture which have been neglected in another.

この3つの視点はざっくり次のような趣旨と読めるだろう.

(1) 20世紀以降のイングランド英語を生み出した土壌を知る

(2) 世界に拡散した ENL や ESL の種を知る

(3) ヨーロッパの諸言語の社会言語学的事情と比較対照する

・ Görlach, Manfred. English in Nineteenth-Century England: An Introduction. Cambridge: CUP, 1999.

2023-08-16 Wed

■ #5224. 中山匡美先生と19世紀の英文法について対談しました [voicy][heldio][review][corpus][lmode][syntax][phrasal_verb][subjunctive][complementation]

6月に開拓社より近代英語期の文法変化に焦点を当てた『近代英語における文法的・構文的変化』が出版されました.秋元実治先生(青山学院大学名誉教授)による編著です.6名の研究者の各々が,15--20世紀の各世紀の英文法およびその変化について執筆しています.

このたび,本書の第5章「19世紀の文法的・構文的変化」の執筆を担当された中山匡美先生(神奈川大学ほか)と,Voicy heldio での対談が実現しました.19世紀は,英語史全体からみると現代に非常に近い時期ですので,それほど大きな違いはないと思われがちです.確かに現代英語を読めるのであれば19世紀の英語もおおよそ読めてしまうというのは事実です.しかし,それだからこそ,小さな違いを見過ごしてしまい,大きな誤解に陥ってしまう危険性があるのです.似ているだけに,落とし穴にはまらないよう,注意深く意識的な観察が必要ということにもなります.この辺りの事情を,19世紀の英語の専門家にお聴きしました.「#806. 『近代英語における文法的・構文的変化』 --- 中山匡美先生との対談」です.どうぞご聴取ください(27分ほどの音声配信です).

中山先生とは,これまでも2回の heldio 対談を行ない,配信しています.

・ 「#803. 中山匡美先生にとって英語とは何ですか? --- 「英語は○○です」企画の関連対談回」(2023/08/12 配信)

・ 「#323. 中山匡美先生との対談 singular "they" は19世紀でも普通に使われていた!」 (2022/04/19 配信)

今回ご案内した『近代英語における文法的・構文的変化』については,すでに YouTube 「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」,hellog, heldio などの各メディアで紹介してきましたので,以下よりご参照いただければ幸いです.

・ YouTube 「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」より「#137. 辞書も規範文法も18世紀の産業革命富豪が背景に---故山本史歩子さん(英語・英語史研究者)に捧ぐ---」

・ hellog 「#5166. 秋元実治(編)『近代英語における文法的・構文的変化』(開拓社,2023年)」 ([2023-06-19-1])

・ hellog 「#5167. なぜ18世紀に規範文法が流行ったのですか?」 ([2023-06-20-1])

・ hellog 「#5182. 大補文推移の反対?」 ([2023-07-05-1])

・ hellog 「#5186. Voicy heldio に秋元実治先生が登場 --- 新刊『近代英語における文法的・構文的変化』についてお話しをうかがいました」 ([2023-07-09-1])

・ hellog 「#5208. 田辺春美先生と17世紀の英文法について対談しました」 ([2023-07-31-1])

・ heldio 「#769. 『近代英語における文法的・構文的変化』 --- 秋元実治先生との対談」

・ heldio 「#772. 『近代英語における文法的・構文的変化』 --- 16世紀の英語をめぐる福元広二先生との対談」

・ heldio 「#790. 『近代英語における文法的・構文的変化』 --- 田辺春美先生との対談」

・ heldio 「#806. 『近代英語における文法的・構文的変化』 --- 中山匡美先生との対談」

・ 秋元 実治(編),片見 彰夫・福元 広二・田辺 春美・山本 史歩子・中山 匡美・川端 朋広・秋元 実治(著) 『近代英語における文法的・構文的変化』 開拓社,2023年.

2023-08-03 Thu

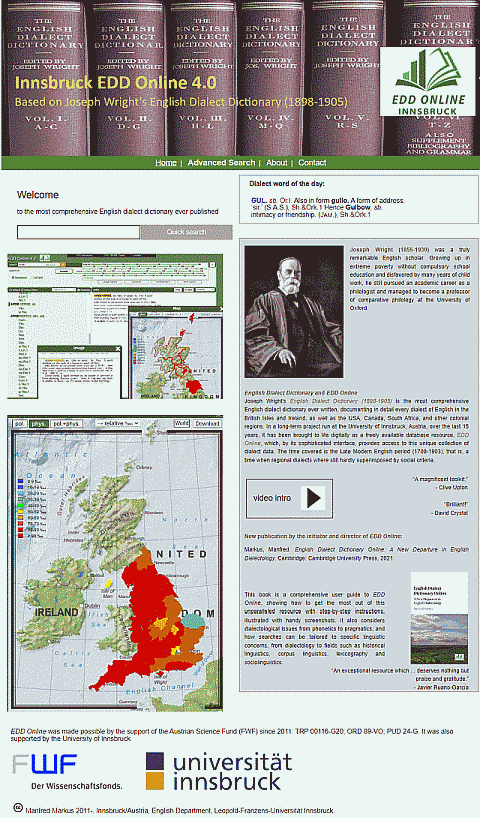

■ #5211. Innsbruck EDD Online 4.0 [dialect][web_service][corpus][lmode][lexicography][edd][dictionary][notice]

Joseph Wright による English Dialect Dictionary のオンライン版である EDD Online について,Manfred Markus が率いる Innsbruck 大学のチームがオンライン化プロジェクトの最終段階の成果として Version 4.0 を公表した,との情報を得ました.Innsbruck EDD Online 4.0 Based on Joseph Wright's English Dialect Dictionary (1898--1905) です.

私はまだ EDD Online の豊富な機能を使いこなせていないのですが,辞書の画像イメージを確認できたり,地図上に示してくれたり等,視覚化の機能が充実している印象です.

Markus 教授による使い方のイントロ動画(5分)もありますので視聴をお勧めします(辞書とは関係ありませんが,動画の最後のインスブルックの景色に心奪われて今すぐオーストリアに行きたい,などと妄想).

EDD については,hellog では以下の記事で取り上げてきましたので,そちらもご参照下さい.

・ 「#869. Wright's English Dialect Dictionary」 ([2011-09-13-1])

・ 「#868. EDD Online」 ([2011-09-12-1])

・ 「#2694. EDD Online (2)」 ([2016-09-11-1]) を参照.

2023-06-20 Tue

■ #5167. なぜ18世紀に規範文法が流行ったのですか? [sobokunagimon][prescriptive_grammar][lmode][industrial_revolution][history][sociolinguistics][youtube][review][prescriptivism][hel_education]

昨日の記事「#5166. 秋元実治(編)『近代英語における文法的・構文的変化』(開拓社,2023年)」 ([2023-06-19-1]) で,先日発売された本をご紹介しました.同書については,YouTube 「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」の最新回でも取り上げています.「#137. 辞書も規範文法も18世紀の産業革命富豪が背景に---故山本史歩子さん(英語・英語史研究者)に捧ぐ---」です.どうぞご覧ください.

YouTube では,同書の第4章「18世紀の文法的・構文的変化」(山本史歩子さんが執筆された章)の後半の記述にインスピレーションを得て,なぜ規範文法 (prescriptive_grammar) ,ひいては規範主義 (prescriptivism)が,18世紀というタイミングで盛り上がったのかについてお話しています.実際には様々な要因があるのですが,同章に基づき,とりわけ産業革命 (industrial_revolution) とそれに伴う社会変化に注目しています.詳しくは,ぜひ本書を読んでいただければと思います.

第4章の執筆者である山本史歩子さん(青山学院大学)は,本書の出版を見る前にご逝去されました.英語史活動(hel活)の実践者にして,強力な理解者かつ応援者でもありました.昨年の春,2022年4月6日には,私の Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にご出演いただきました.ぜひ「#310. 山本史歩子先生との対談 英語教員を目指す大学生への英語史のすすめ」をお聴きください.山本史歩子さんの英語史研究へのご貢献に深く感謝しつつ,心よりご冥福をお祈りいたします.

・ 秋元 実治(編),片見 彰夫・福元 広二・田辺 春美・山本 史歩子・中山 匡美・川端 朋広・秋元 実治(著) 『近代英語における文法的・構文的変化』 開拓社,2023年.

2023-02-04 Sat

■ #5031. 接尾辞 -ism の起源と発達 [suffix][greek][latin][french][polysemy][productivity][hellog_entry_set][neologism][lmode][derivation][derivative][word_formation]

現代英語で -ism という接尾辞 (suffix) は高い生産性をもっている.racism, sexism, ageism, lookism など社会差別に関する現代的で身近な単語も多い.宗教とも相性がよく Buddhism, Calvinism, Catholicism, Judaism などがあるかと思えば,政治・思想とも親和性があり Liberalism, Machiavellism, Platonism, Puritanism などが挙げられる.

上記のように「主義」の意味のこもった単語が多い一方で,aphorism, criticism, mechanism, parallelism などの通常の名詞もあり一筋縄ではいかない.また Americanism や Britishism などの「○○語法」の意味をもつ単語も多い(cf. 「#2241. Dictionary of Canadianisms on Historical Principles」 ([2015-06-16-1])).そして,今では接尾辞ではなく独立した語としての ism も存在する(cf. 「#2576. 脱文法化と語彙化」 ([2016-05-16-1])).

接尾辞 -ism の語源はギリシア語 -ismos である.ギリシア語の動詞を作る接尾辞 -izein (英語の -ize の原型)に対応する名詞接尾辞である.現代英語の文脈では,動詞を作る -ize に対応する名詞接尾辞といえば -ization が思い浮かぶが,語源的にいえば -ism のほうがより由緒の正しい名詞接尾辞ということになる.(英語の -ize/-ise を巡る問題については,こちらの記事セットを参照.)

ギリシア語 -ismos がラテン語,フランス語にそれぞれ -ismus, -isme として借用され,それが英語にも入ってきて,近代英語期以降に多用されるようになった.とりわけ後期近代英語期に,この接尾辞の生産性は著しく高まり,多くの新語が出現した.Görlach (121) は -ism について次のように述べている.

The 19th century can be seen as a battleground of ideologies and factions; at least, such is the impression created by the frequency of derivatives ending in -ism (often from a personal name, and accompanied by -ist for the adherent, and -istic/-ian for adjectival uses). The year 1831 alone saw the new words animism, dynamism, humorism, industrialism, narcotism, philistinism, servilism, socialism and spiritualism (CED).

世界の思想上の分断が進行している21世紀も -ism の生産性が衰えることはなさそうだ.

・ Görlach, Manfred. English in Nineteenth-Century England: An Introduction. Cambridge: CUP, 1999.

2022-07-10 Sun

■ #4822. something of a(n) は後期近代英語に初出した口語表現 [lmode][clmet][corpus]

昨日の記事「#4821. something of a(n) は「ちょっとした」なのか「かなりの」なのか?」 ([2022-07-09-1]) に続いて,この成句に関する話題.今回はその歴史に迫りたい.

OED によると,something, n. (and adj.) and adv. の語義2cにこの用法が挙げられている.初出は1711年で,比較的新しい.

c. something of a(n), to a certain extent or degree a (person or thing of the kind specified).

1711 J. Addison Spectator No. 106. ¶6 Sir Roger, amidst all his good Qualities, is something of an Humourist.

1780 Mirror No. 70 As he was something of a sportsman, my guardians often permitted me to accompany him to the field.

1801 M. Edgeworth Prussian Vase in Moral Tales III. 46 I am something of a judge of china myself.

1826 B. Disraeli Vivian Grey I. ii. xiv. 195 Dormer, who was..something of an epicure, looked rather annoyed.

1931 R. Campbell Georgiad iii. 55 Even the devil dwindles to a duiker, Who prides himself as something of a spiker.

1939 R. G. Collingwood Autobiogr. iv. 27 I had become something of a specialist in Aristotle.

1959 Listener 17 Dec. 1083/3 It had been, I admit, something of a party.

1978 Lancashire Life Sept. 51/1 During the last war he became something of a legend, working incredible hours and doing general and orthopaedic surgery, as well as obstetrics.

1711年の初出と分かった以上は,まさに1710--1920年の英語をカバーするコーパス CLMET3.0 の出番である.早速 CLMET で something of a(n) を検索し,こちらのコンコーダンスラインを得た.第1期 (1710--80) から24例,第2期 (1780-1850) から59例,第3期 (1850--1920) から80例と,時間とともに着実に用例が増加している.

コンコーダンスラインをざっと眺めて,something of a(n) の意味が何ともいえずよく伝わってくる第1期からの例を見つけたので,挙げておこう

When we hear the Epithets of a fine Gentleman, a pretty Gentleman, much of a Gentleman, Gentlemanlike, something of a Gentleman, nothing of a Gentleman, and so forth; all these different Appellations must intend a Peculiarity annexed to the Ideas of those who express them; though no two of them, as I said, may agree in the constituent Qualities of the Character they have formed in their own Mind.

ここでは,昨日の記事で論じたように,nothing of a(n) との対比を前提に something of a(n) が理解されていることがよく分かる.

2022-05-02 Mon

■ #4753. 「英文法」は250年ほど前に規範的に作り上げられた! [prescriptivism][prescriptive_grammar][lmode][lowth][priestley][youtube][voicy]

日本語なり英語なりの「文法」というものは,その話者集団が歴史のなかで暗黙裏に作り上げ,互いに従ってきた一種の慣習です.その意味では,日本語なり英語なりに歴史の当初から「文法」があったということはいうまでもありません.人間集団が作ったという点では厳密にいって人工的な文法であるには違いありませんが,さほど意識的にこしらえた文法ではなく,何となく慣習的に文法らしいものができあがってきたという点を考慮すれば,あくまで自然発生的な文法といえます.

しかし,言語に対して意識が高まってきた西洋近代においては,文字通り人工的に文法をこしらえるという動きが出てきました.イギリスでは他国よりも若干遅れましたが,18世紀がまさにその時代でした.守るべき規範として意識的に作られた文法という意味で規範文法 (prescriptive_grammar) と呼ばれます.この時代にできあがった「規範英文法」は圧倒的に支持されることになり,現代に至るまで「英文法」といえば,デフォルトでこの時代にできあがって後に受け継がれた英文法を指すということになっています.日本の受験英文法も TOEIC の英文法もこれです.

このような歴史的な事情があったことを踏まえ,私はあえて標題のように「『英文法』は250年ほど前に規範的に作り上げられた!」と述べることにしています.私たちがデフォルトで理解している「英文法」というものは,約250年ほど前にイギリスの知識人が有志で「英文法書」を上梓し,人々に受け入れられた瞬間に,生まれたといっても過言ではありません.つまり「英文法」とは,彼らが「英文法書」を書き上げた瞬間にできあがった代物ということになります.それ以前には「英文法」はなかったのです.

昨晩公開された YouTube 番組「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」の第19弾は「英文法が苦手なみなさん!苦手にさせた犯人は18世紀の規範文法家たちです.【井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル # 19 】」というタイトルです.前回からの流れで関係代名詞の歴史から始め,18世紀の規範文法の時代に話が及びます.

そして,この YouTube の内容を受けて,話し足りなかった部分を補足すべく,私の今朝の Voicy でも「18世紀半ばに英文法を作り上げた Robert Lowth とはいったい何者?」と題して,関連することをお話ししました.この規範文法の時代における最重要人物が Robert Lowth という人でした.

詳しくは「#2583. Robert Lowth, Short Introduction to English Grammar」 ([2016-05-23-1]) を始めとして lowth あるいは prescriptive_grammar の各記事をご覧ください.

2022-02-06 Sun

■ #4668. Lowth と Priestley --- 2人の規範文法家の本当の関係 [prescriptivism][prescriptive_grammar][lowth][priestley][history_of_linguistics][lmode]

今世紀に入ってから,従来の英語史では盤石な定説とされていた「18世紀=規範主義の時代」が相対化されるようになってきた.「18世紀=規範主義の時代」という全体的な理解は変わらないが,当時の規範文法家たちの態度は,部分的には記述的な側面がかなりあったし,お互いの間に温度差もあった,といった具合に再評価が進んできたのである.この傾向については「#2815. 18世紀の規範主義の再評価について (1)」 ([2017-01-10-1]),「#2816. 18世紀の規範主義の再評価について (2)」 ([2017-01-11-1]) で触れた.

伝統的には,Robert Lowth (1710--1787) は A Short Introduction to English Grammar (1762) で強い規範的な態度を示したのに対して,ライバル関係にあった Joseph Priestley (1733--1804) は The Rudiments of English Grammar; Adapted to the Use of Schools with Observations on Style (1761) で穏健で記述的な態度を示したとして対比されるのが常だった.

しかし,先行研究を参照した山本 (100) によると「記述文法家に近い言語観を有していたとされる Priestley も,初版では,prescriptive comment はわずか 22 comments だけであったが,第2版では,238 comments,10倍以上の増加が確認されている」という.Lowth の成功を目の当たりにして,焦った Priestley が強めの規範文法家に転身した,という風にも見える.一般に「ライバル関係」にあったと言われるが,実は Priestley が Lowth を勝手にライバル視していたということのようだ(山本,p. 98).

いくつかの文法項目を取り上げて Lowth と Priestley の扱いを比較対照した後,山本 (108) は次のように締めくくっている.

Lowth と Priestly が執筆した文法書は,ともに規範的であり,記述的であったことは言うまでもないが〔中略〕,規範的な姿勢については,相対的なものであることが確認された.彼らの文法書は,文法項目によって異なる規範が適用されていただけでなく,その規範は時に積極的に,時には消極的であったことを本稿では提示した.Lowth は,関係代名詞の省略について,明確性の欠如の観点から推奨されない,つまり強い規範的態度を示し,Priestley は関係代名詞 that の使用について,Lowth よりも更に強い規範的立場をとっていた.動名詞については,両者ともに積極的に規範的なコメントを発しているが,二重比較に対しては,Lowth は,規範的立場を,Priestley は,記述的立場をそれぞれとった.このように,Lowth と Priestley の文法書には,各文法項目に対して more proscriptive か more descriptive か,だけではなく,more proscriptive か less proscriptive といったより詳細な態度まで反映されていた.18世紀の規範文法書の研究の興味深さの1つは,各文法家の言語観の微妙な相違を探求することにあると言える.

・ 山本 史歩子 「2人の規範文法家:Robert Lowth と Joseph Priestley」『青山学院大学 教育人間科学部紀要』第10号,2019年,93--111頁.

2022-01-13 Thu

■ #4644. Punch が生み出した単語 [punch][lexicology][neologism][lmode]

昨日の記事「#4643. 19--20世紀の時事風刺漫画雑誌といえば Punch」 ([2022-01-12-1]) で,19--20世紀を代表する自自風刺画雑誌 Punch を紹介した.この雑誌は数々の新語を生み出した(あるいは既存のインパクトのある語を流行らせた)ことでも有名で,英語史上,無視することができない影響力を示してきた.

OED で Punch を初例とする単語を粗々に検索してみると227語がヒットした.例えば,bi-monthly (adj., n,. adv.), brunch (v.), Chunnel (n.), gushy (adj.), hanky-panky (n.), punmanship (n.), snobbism (n.), thought control (n.), trendy (adj., n.), washerette (n.) など,馴染みのあるものも含めて数々の語が挙げられている.

Punch におけるやりとりが語句の発祥となった例,つまり故事成語というべき例もある.curate's egg (玉石混淆,良いところも悪いところもあるもの)は,1895年11月9日の Punch より,次の会話から生まれたものとされる.(ただし OED によれば,この故事成語は実際のところ同年5月22日の Judy 誌が初例と判明しているようだ.Punch が後にその名誉をさらっていったという辺りも,影響力の大きさをうかがわせる.)

Right Reverend Host: I'm afraid you've got a bad Egg, Mr. Jones!

The Curate: Oh no, my Lord, I assure you! Parts of it are excellent!

時代と新語を作り出してきた雑誌である.

・ Crystal, David. Evolving English: One Language, Many Voices. London: The British Library, 2010.

2022-01-12 Wed

■ #4643. 19--20世紀の時事風刺画雑誌といえば Punch [punch][lmode]

19世紀には英米でユーモアと風刺たっぷりの定期刊行物がはやった.そのなかでも飛び抜けて人気だったのが Punch である.創設者は Henry Mayhew, Mark Lemon, Joseph Stirling Coyne および版画家の Ebeneze Landells である.当時フランスで Charivari (語源不詳)という風刺雑誌が成功を収めており,これにあやかって副題を The London Charivari としたが,本題のほうは「ポンチのような混合物」となることを意図して Punch と定められた(cf. 「#35. finger の語源」 ([2009-06-02-1])).1841年の創刊から1992年まで休むことなく発行された.1996年から2002年まで復刊したが,時代の流れと財政難により,ついに廃刊となった.

この雑誌は英語史的にも価値が高い.というのも,後期近代英語期から現代英語期にかけて,人々の英語(あるいは言語)に対する社会的態度がいかなるものであったかを,風刺を通じて教えてくれる貴重な資料だからだ.要するに,時代の言語習慣を写し出す鏡だったのである (Crystal 93) .

Punch の記事を読むのは,実はとても難しい.風刺を理解するには,その時代の時事的な知識が必要だからだ.並の英語力では読み解けないことも多く,文字通り "philological" な知識が必要とされる.したがって,後期近代英語期(の英語史)の教材としてはうってつけということになる.

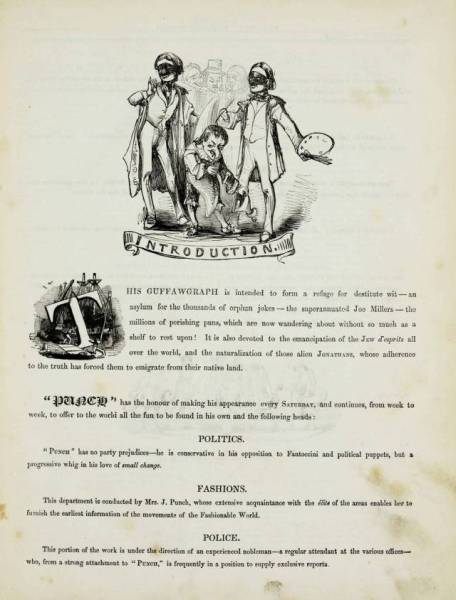

以下は,1841年7月1日(木)の創刊号の表紙ページと第1ページ.

|

|

Punch の造語趣味は,第1ページの最初にある gaffawgraph だけからも感じられる.「しょーもないダジャレ;オヤジギャグ」ほどだろうか,普通の辞書にも OED にも載っていない!

・ Crystal, David. Evolving English: One Language, Many Voices. London: The British Library, 2010.

2021-11-23 Tue

■ #4593. 語用論的な if you like 「こう言ってよければ」の発展 [pragmatics][discourse_marker][lmode][construction_grammar][politeness][comment_clause][syntax][constructionalisation]

if you like/choose/prefer/want/wish/will という表現は,if you wish it to be so called 「こう言ってよければ」ほどの意味で,挿入句として口語でよく用いられる.形式的には if を用いた条件節だが,論理的に帰結節の内容と結びつくわけではなく,あくまでメタ言語的に用いられる.3つほど例文を挙げてみよう.

・ It was, if you like, an error of judgment.

・ He, or She, if you prefer, could do better than that.

・ Music, if you will, is medicine.

このような語用論的な使い方の「if you + 選択動詞」構文を,Brinton (273) は "if-EC" (= if-elliptical clause) と呼んでいる.この構文の発生は比較的新しく,後期近代英語のことらしい.その原型として Call it cruelty if you like, not mercy. のような "call it X" 構文があったのではないかと提案している.構文化 (constructionalisation) を念頭に置いた議論だが,Brinton (290) の論考の結論部を引用しよう.

In conclusion, elliptical if-ECs --- if you choose/like/prefer/want/wish --- all serve metalinguistic and politeness functions in PDE; like and prefer are particularly common in these functions. The clauses make their appearance in the LModE period. Semantically the metalinguistic meanings of if-ECs can be seen as developing from the concrete propositional meaning 'if you choose to do X'. The syntactic derivation of these clauses is problematic, however, because it is impossible to trace their origin back to bipartite (protasis-apodosis) structures where the valency of the verbs is complete. Reconstruction of the complement of the verb in the if-clause proves difficult because of the varied complement structures found historically and the rarity of such structures with metalinguistic meaning. While if-ECs in their propositional meaning typically occur with an explicit apodosis (if you want, open the window), apodoses never occur when the if-ECs function metalinguistically (it's large, even gargantuan, if you wish [*you may say so]). Despite its rather late attestation, a more plausible source for the if-EC is the 'call it X' pattern, which is inherently metalinguistic. Metalinguistic if-ECs may result from constructionalisation of the 'call it X' pattern in conjunction with explicitly metalinguistic if you V- clauses.

語用論と統語論の接点に関する問題の好例というべき話題である.

・ Brinton, Laurel. "If you choose/like/prefer/want/wish: The Origin of Metalinguistic and Politeness Functions." Late Modern English Syntax. Ed. Marianne Hundt. Cambridge: CUP, 2014. 271--90.

2021-04-27 Tue

■ #4383. be surprised at ではなく be surprised by も実は流行ってきている [hel_education][link][khelf][passive][preposition][corpus][clmet][lmode][oed][khelf_hel_intro_2021]

この4月を通じて宣伝してきた「英語史導入企画2021」も,そろそろ折り返し地点にたどり着きます.大学院と学部の英語史ゼミのメンバーが日々「英語史コンテンツ」を提供するという,年度初め限定のキャンペーンを展開しています.

4月6日に公表された初回コンテンツは,「#4362. 「英語史導入企画2021」がオープンしました」 ([2021-04-06-1]) で紹介した「be surprised at―アッと驚くのはもう古い?(1)」でした.英語学習者の誰もが習う be surprised at ですが,最近では be surprised by も多くなっているという衝撃の事実(?)を指摘した大学院生によるコンテンツでした.

それを受けて昨日アップされたのは,同院生による第2弾「be surprised at―アッと驚くのはもう古い?(2)」です.前回は現代英語の諸変種に焦点を当てた「共時的」な内容でしたが,今回はいよいよ英語史的の醍醐味ともいえる「通時的」なアプローチでの分析です.おお,そうなのか!という驚きの事実が明らかになります.英語史導入企画としてナイスです,ぜひどうぞ.

私もその洞察に刺激を受け,18--19世紀辺りの分布はどうだったのだろうと,後期近代英語のコーパス CLMET3.0 でちらっと検索してみました.70年刻みの3期に分け,(be 動詞はあえて指定せず)surprised at と surprised by でヒット数を単純に比較してみました.

| Period | surprised at | surprised by |

|---|---|---|

| 1710--1780 | 158 | 40 |

| 1780--1850 | 189 | 55 |

| 1850--1920 | 157 | 30 |

この時代には surprised by はまだ全体の2,3割程度だったということになります.上記のコンテンツによれば,その後 surprised by が20世紀後半から伸張してきたということで,ますます目を離せない追い上げといってよいですね.なお,コンテンツ内でも触れられている通り,この問題に関する本格的な研究として以下のものがありますので,改めて明記しておきます.

・ Taketazu, Susumu. Psychological Passives and the Agentive Prepositions in English: A Historical Study. Tokyo: Kaibunsha, 2019.

今回のコンテンツは,英語史学習への導入としてはややハイレベルだったかもしれませんが,英語史研究への導入としては,基本的ながらもたいへん重要な指摘を多く含んでいると思いました.5点ほど挙げれば次のようになるでしょうか.

・ 英語史研究にはコーパス利用がたいへん有効であること

・ 同じく OED (= Oxford English Dictionary) の利用が不可欠であること

・ ただし,これらから得られた情報は,単純に結論につなげるのではなく,慎重に分析し議論することが必要であること

・ 言語は常に変化しているということ

・ 新しいと思っていた表現が,実は古くから用いられたということ

「英語史導入企画2021」はまだまだ続きます.引き続きよろしくお願い致します.

2021-01-14 Thu

■ #4280. 19世紀イギリス文学のオンラインコーパス --- CLiC [corpus][lmode][literature]

先日,大学院生より教わった19世紀を中心とするイギリス文学のオンラインコーパス The CLiC web app を紹介.英文学史上,とりわけ英語小説史上とても重要な同世紀からの小説群が多く登録されている.主要な著者を挙げてみると,Anne Brontë, Anthony Trollope, Arthur Conan Doyle, Beatrix Potter, Benjamin Disraeli, Bram Stoker, Charles Dickens, Charlotte Brontë, Emily Brontë, George Eliot, Henry James, Jane Austen, John Ruskin, Joseph Conrad, Lewis Carroll, Mary Shelley, Oscar Wilde, Robert Louis Stevenson, Rudyard Kipling, Thomas Hardy, William Makepeace Thackeray と華々しい.

文体論研究を念頭においたコーパスで,作品や著者ごとにサブコーパスを選択できる.まだ本格的に使っていないが,上記インターフェースや説明書きから推察するに,例えば次のようなこともできそう.

・ Texts タブにより,テキストそのものを表示できる

・ 引用符内外のテキスト(地の文と台詞)を区別して検索対象として指定できる

・ Keywords タブにより,参照コーパスを別途設定しつつ,ある作品(群)の keywords を収集・一覧できる

・ Clusters タブにより,n-gram による共起表現の検索や計算ができる

本来は,研究テーマが先にあり,その研究に役立つコーパスが存在するか,あるいは入手可能か,という問いが生じ,その答えが Yes であれば,それをどのように使えるか具体的に考え,そして実際に使ってみるというのが基本的な手順となるだろう.一方,ある新しいコーパスを見つけたら,それはどんなコーパスで,何ができる(できない)のかを問うてみて,その上で○○な研究をする際には使えそうだな,と当たりを付けておく逆の手順も,エクササイズとして有効.

2021-01-04 Mon

■ #4270. 後期近代英語には -ly が2つ続く副詞 -lily がもっとあった [corpus][clmet][lmode][adverb][suffix][-ly][haplology]

「#4268. -ly が2つ続く副詞 -lily は稀である」 ([2021-01-02-1]) の記事で,接尾辞 -ly が2つついて -lily の形態を示す副詞が,現代英語においては稀であることを確認した.調音上の都合による haplology (重音脱落)の効果とみてよいだろう.

しかし,古い英語においても同じ「調音上の都合」が効いていたかどうかは別途調べなければならない.というのは,中英語テキストを読んでいると,-lily のような副詞に出会うことがままあるからだ.歴史の過程で haplology を経た形態が一般的になってきたのではないかと,私は疑っている.

まずは,現代の直近の時代である後期近代英語について調べてみたい.同時期のコーパス CLMET3.0 に登場してもらおう.このコーパスに対して,(いろいろ試行錯誤した挙げ句にたどりついた)"\B(?<!s)l[iy]l[yi](ch?)?(e(r|st)?)?\b" という Perl 対応の正規表現にて検索をかけてみた.その結果を,3つの時期ごとに整理したのが以下である.

・ 第1期(1710--1780年): surlily (11 times), livelily (3), sillily (2), immortalily (1), jollily (1) --- total 18 examples

・ 第2期(1780--1850年): surlily (13), holily (3), jollily (2), sillily (2), lovelily (1) --- total 21 examples

・ 第3期(1850--1920年): sillily (2), surlily (2), jollily (1), melancholily (1), lovelily (1), oilily (1), statelily (1) --- total 9 examples

前回の記事 ([2021-01-02-1]) で示した現代英語の BNCweb から取り出した事例と比べてみると分かるように,後期近代英語期にも -lily として現われる副詞の種類には緩い傾向がありそうだ.jollily, sillily, surlily などは低頻度ながらも,どの時期にも現われている.

約1億語からなる BNCweb から取り出せたのは実質的に15例,約3,400万語からなる CLMET から取り出せたのは48例.この単純な調査と比較だけで一般的に結論づけることはできないが,後期近代英語期では現代英語期よりも -lily 副詞が現われていた(許容されていた?)ようにみえる.

2020-02-06 Thu

■ #3937. hospital や humble の h も200年前には発音されていなかった? [walker][h][lmode][sociolinguistics]

昨日の記事「#3936. h-dropping 批判とギリシア借用語」 ([2020-02-05-1]) に引き続き,Minkova (108) に依拠しながら h に関する話題を提供したい.

現代標準英語で語頭の h が発音されないとされているのは heir, honest, honour, hour やその関連語など少数に限られているが,h の有無で揺れを示す例ということでいえば herb, historical, humour などが追加される.実際,「#461. OANC から取り出した発音されない語頭の <h>」 ([2010-08-01-1]),「#462. BNC から取り出した発音されない語頭の <h>」 ([2010-08-02-1]) で調べてみたところによると,揺れの事例は少なくない.

共時的にこのような揺れがみられるということは,通時的にも様々な変異や変化があっただろうことを予想させる.実際,比較的最近ともいえる後期近代英語期に焦点を絞ってみても,現代とは異なる状況が浮かび上がってくる.200年ほど前の規範的な発音を映し出す John Walker の Critical Pronouncing Dictionary (46) を参照してみよう.語頭の h は常に発音されるということになっているが,次の語においては例外的に h が発音されないとして,15語が列挙されている.

heir, heiress, honest, honesty, honour, honourable, herb, herbage, hospital, hostler, hour, humble, humour, humorous, humoursome

ここには現在 h の有無の揺れを示す語も含まれているが,全体としていえば当時と現代の規範が大きく異なるわけではない.しかし,このなかでも hospital や humble に関しては,現代英語では /h/ で発音されるのが普通だろう.つまり,この200年ほどの間に,少なくともこの2語に関しては発音(の規範)が変わったということが示唆される(あくまで規範の変化であって,実際の英語話者の発音が変化したのかどうかは別途調べる必要があることに注意).

この200年の間の緩やかな規範の変化が何を意味するのか,なぜ他の語ではなく hospital や humble が変化したのかなど謎は残る.しかし,後期近代英語と現代英語とで変化していないのは,いずれの時代においても,<h> と綴られながら /h/ と発音されない一定数の語があること,そしてそれを知っていることが教養の証であるということだ.当時も今も,h の問題は Henry Sweet がいうところの "an almost infallible test of education and refinement" でもあり,Lynda Mugglestone の "symbol of the social divide" でもあり続けているのだ.

・ Minkova, Donka. A Historical Phonology of English. Edinburgh: Edinburgh UP, 2014.

・ Walker, John. Critical Pronouncing Dictionary and Expositor of the English Language. London: Robinson and Cadell, 1971.

2018-11-16 Fri

■ #3490. dreamt から dreamed へ [clmet][corpus][lmode][verb][conjugation][preterite][participle]

Is it 'Dreamed' or 'Dreamt'? と題する Merriam-Webster の語法記事を読んだ.dream の過去形(および過去分詞形)が dreamt から dreamed へと規則化してきた近現史に焦点が当てられている.

『メリアム・ウェブスター英英辞典』を含むいくつかの辞書では,dreamed の綴字のもとに /ˈdrɛmt, ˈdriːmd/ の2つの発音が記載されている.これは,動詞 dream の過去形・過去分詞形として dreamt/dreamed の両形態が交替可能であることを反映した併用・混用といえるだろうか.さすがに dreamt と綴って /ˈdriːmd/ と発音する旨の記述はない.(dreamt の発音の短母音については,「#2290. 形容詞屈折と長母音の短化」 ([2015-08-04-1]) を参照.)

上の語法記事には,19世紀前半にはすでに dreamed が優勢となっていたとの記述があったので,これを確かめるべく後期近代英語コーパス CLMET3.0 で例文を集めてみた(検索結果のテキストファイルはこちら).頻度を集計した結果は次の通り.

| Period (subcorpus size) | dreamt | dreamed |

|---|---|---|

| 1710--1780 (10,480,431 words) | 55 | 54 |

| 1780--1850 (11,285,587) | 75 | 137 |

| 1850--1920 (12,620,207) | 71 | 242 |

18世紀の大半を含む第1期には両形は互角だったが,確かに19世紀前半を中心とする第2期に dreamed が大きく伸張している.そして,19世紀後半以降には dreamed が dreamt をさらに圧倒していった.

とはいえ,現在に至るまで dreamt が「抹殺」されずにきたという事実を認識しておくことも重要である.言語変化は,個々の事例にもよるが,これほどゆっくり進むものである.

動詞の「規則化」あるいは「強弱移行」については,「#178. 動詞の規則活用化の略歴」 ([2009-10-22-1]) ,「#527. 不規則変化動詞の規則化の速度は頻度指標の2乗に反比例する?」 ([2010-10-06-1]) ,「#528. 次に規則化する動詞は wed !?」 ([2010-10-07-1]),「#764. 現代英語動詞活用の3つの分類法」 ([2011-05-31-1]),「#1287. 動詞の強弱移行と頻度」 ([2012-11-04-1]) を参照.逆の「不規則化」「弱強移動」については「#3385. 中英語に弱強移行した動詞」 ([2018-08-03-1]) を参照.

2018-07-01 Sun

■ #3352. scarves と hooves [plural][lmode][speed_of_change]

「#3300. なぜ wolf の複数形が wolves なのか? (3)」 ([2018-05-10-1]) で,/f/ で終わる名詞をいくつか挙げ,その複数形が -f か -ves かのいずれを取るか,あるいは両者の示す揺れについて簡単にまとめた.

先日 Mondorf による後期近代英語期の形態論に関する文章を読んでいて,この時期の間に「不規則形」の scarves, hooves が拡張し,「規則形」の scarfs, hoofs が相対的に減少してきているという記述に出会った.特に scarves は,18世紀には20%ほどの生起率だったが,20世紀中に80%近くまで大きく躍進した.hooves は18世紀の0%から19世紀の1桁台の比率を経て,20世紀中には30%強まで数値を延ばしてきたようだ.

語幹を変形させずに単純に -s を付すことを「規則的」と見るのであれば,これらの名詞で起こっていることは「不規則化」となるが,語幹末の -f を -v とした上で -es というパターンは「小規則」として確かに存在するともいえる.つまり,この現象は見方によっては「不規則化」とも「小規則化」とも,場合によっては「規則化」とも解しうることになる.このような視点の問題は,分析者が共時・通時のいずれの観点をとるかによっても微妙な影響を受けるので,取り扱いが難しい.

しかし,言語変化はこのような過程の繰り返しではある.1つの大規則に収められる方向で進んでいるかと思いきや,気づけば複数の小規則が林立している.ところが,だからといって言語体系が著しく無秩序になるかといえばそうもならず,むしろ互いの分布がある程度整理され,別の秩序が生み出される,等々.大規則と小規則の関係については,「#1596. 分極の仮説」 ([2013-09-09-1]) を参照されたい.

・ Mondorf, Britta. "Late Modern English: Morphology." Chapter 53 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 843--69.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow