2025-12-28 Sun

■ #6089. B&C の第63節 "The Benedictine Reform" (2) --- Taku さんとの超精読会 [bchel][oe][benedictine_reform][christianity][link][voicy][heldio][anglo-saxon][history][helmate]

今朝の Voicy heldio にて「#1673. 英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (63-2) with Taku さん --- helwa 忘年会より」をお届けしました.本ブログでも3日前にご案内した#6086. B&C の第63節 "The Benedictine Reform" (1) --- Taku さんとの超精読会 ([2025-12-25-1]) の続編となります.

ヘルメイトの Taku さんこと金田拓さん(帝京科学大学)に,引き続き読書会をリードしていただきました(いつもありがとうございます).

では,今回の精読対象の英文を掲載しましょう(Baugh and Cable, p. 83) .B&C の第63節の途中の3文のみですが,じっくりと精読しています.

Probably a less worthy type was drawn by these new conditions into the religious profession. We hear much complaint about immoderate feasting and drinking and vanity in dress. In the religious houses, discipline became lax, services were neglected, monasteries were occupied by groups of secular priests, many of them married; immorality was flagrant.

この3文の精読後,読書会にお立ち会いいただいた方々と,前回の精読箇所を含めてのディスカッションの時間があり,そちらも収録しています.解釈がおおいに深まると思いますので,じっくりとお聴きいただければ.

B&C読書会の過去回については,すべてアーカイヴからアクセスできます.「#5291. heldio の「英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む」シリーズが順調に進んでいます」 ([2023-10-22-1]) をご覧ください.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

2025-12-25 Thu

■ #6086. B&C の第63節 "The Benedictine Reform" (1) --- Taku さんとの超精読会 [bchel][oe][benedictine_reform][christianity][link][voicy][heldio][anglo-saxon][history][helmate]

今朝の Voicy heldio にて「#1670. 英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (63-1) with Taku さん --- helwa 忘年会より」をお届けしました.先週末に開催されたリモートでの helwa 忘年会にて,対談収録したものです.

今回も,ヘルメイトの Taku さんこと金田拓さん(帝京科学大学)に進行を担当していただき,B&C の第63節の最初の8文をじっくりと精読しています.話題は,10世紀末のイングランドにおける The Benedictine Reform (ベネディクト改革)です.今回の箇所は,その改革に至るまでの背景を描写しています.

では,今回の精読対象の英文を掲載しましょう(Baugh and Cable, p. 83) .

The flourishing state of the church that resulted in these significant additions to the English language unfortunately did not continue uninterrupted. One cause of the decline is to be attributed to the Danes, who at the end of the eighth century began their ravages upon the country. Lindisfarne was burnt in 793, and Jarrow, Bede's monastery, was plundered the following year. In the ninth century throughout Northumbria and Mercia, churches and monasteries lay everywhere in ruins. By the tenth century, the decline had affected the moral fiber of the church. It would seem as though once success had been attained and a reasonable degree of security, the clergy relaxed their efforts. Wealthy men had given land freely to religious foundations in the hope of laying up spiritual reserves for themselves against the life in the next world. Among the clergy poverty gave way to ease, and ease by a natural transition passed into luxury.

この続編の heldio 回も収録済みですので,近々に配信する予定です.B&C読書会の過去回については「#5291. heldio の「英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む」シリーズが順調に進んでいます」 ([2023-10-22-1]) をご覧ください.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

2025-12-12 Fri

■ #6073. B&C の第62節 "The Earlier Influence of Christianity on the Vocabulary" (5) --- Taku さんとの超精読会 [bchel][latin][borrowing][loan_word][christianity][link][voicy][heldio][anglo-saxon][history][helmate][oe]

今朝の Voicy heldio にて「#1657. 英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (62-5) with Taku さん --- オンライン超精読会より」をお届けしました.本ブログでも3日前にご案内した「#6070. B&C の第62節 "The Earlier Influence of Christianity on the Vocabulary" (4) --- Taku さんとの超精読会」 ([2025-12-09-1]) の続編となります.

引き続き,ヘルメイトの Taku さんこと金田拓さん(帝京科学大学)の進行のもと,B&C の第62節の最後の3文をじっくりと精読しています.具体的な単語が多く列挙されている箇所なので『英語語源辞典』などを引きながら読むと勉強になるはずです.

では,今回の精読対象の英文を掲載しましょう(Baugh and Cable, p. 82) .

Finally, we may mention a number of words too miscellaneous to admit of profitable classification, like anchor, coulter, fan (for winnowing), fever, place (cf. market-place), spelter (asphalt), sponge, elephant, phoenix, mancus (a coin), and some more or less learned or literary words, such as calend, circle, legion, giant, consul, and talent. The words cited in these examples are mostly nouns, but Old English borrowed also a number of verbs and adjectives such as āspendan (to spend; L. expendere), bemūtian (to exchange; L. mūtāre), dihtan (to compose; L. dictāre), pīnian (to torture; L. poena), pīnsian (to weigh; L. pēnsāre), pyngan (to prick; L. pungere), sealtian (to dance; L. saltāre), temprian (to temper; L. temperāre), trifolian (to grind; L. trībulāre), tyrnan (to turn; L. tornāre), and crisp (L. crispus, 'curly'). But enough has been said to indicate the extent and variety of the borrowings from Latin in the early days of Christianity in England and to show how quickly the language reflected the broadened horizon that the English people owed to the church.

B&C読書会の過去回については「#5291. heldio の「英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む」シリーズが順調に進んでいます」 ([2023-10-22-1]) をご覧ください.B&C 全体でみれば,まだまだこの超精読シリーズも序盤といってよいです.今後もゆっくりペースで続けていくつもりです.ぜひ皆さんも本書を入手し,超精読にお付き合いください.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

2025-12-09 Tue

■ #6070. B&C の第62節 "The Earlier Influence of Christianity on the Vocabulary" (4) --- Taku さんとの超精読会 [bchel][latin][borrowing][loan_word][christianity][link][voicy][heldio][anglo-saxon][history][helmate][oe]

本日 Voicy heldio にて「#1654. 英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (62-4) with Taku さん --- オンライン超精読会より」をお届けしました.一昨日,12月7日(日)の午前中にオンラインで開催した超精読会の様子を収録したものの一部です.

今回も前回に引き続き,ヘルメイトの Taku さんこと金田拓さん(帝京科学大学)に進行役を務めていただき,さらにヘルメイト数名にもお立ち会いいただきました.おかげさまで,日曜日の朝から豊かで充実した時間を過ごすことができました.ありがとうございます.超精読会の本編だけで1時間半ほど,その後の振り返りでさらに1時間超という長丁場でした.今後 heldio/helwa で複数回に分けて配信していく予定です.

さて,今朝の配信回でカバーしているのは,B&C の第62節の後半の始まりとなる "But the church . . ." からの4文です.以下に,精読対象の英文を掲載します(Baugh and Cable, p. 82) .

But the church also exercised a profound influence on the domestic life of the people. This is seen in the adoption of many words, such as the names of articles of clothing and household use: cap, sock, silk, purple, chest, mat, sack;6 words denoting foods, such as beet, caul (cabbage), lentil (OE lent), millet (OE mil), pear, radish, doe, oyster (OE ostre), lobster, mussel, to which we may add the noun cook;7 names of trees, plants, and herbs (often cultivated for their medicinal properties), such as box, pine,8 aloes, balsam , fennel, hyssop, lily, mallow, marshmallow, myrrh, rue, savory (OE sæperige), and the general word plant. A certain number of words having to do with education and learning reflect another aspect of the church's influence. Such are school, master, Latin (possibly an earlier borrowing), grammatic(al), verse, meter, gloss, and notary (a scribe).

6 Other words of this sort, which have not survived in Modern English, are cemes (shirt), swiftlere (slipper), sūtere (shoemaker), byden (tub, bushel), bytt (leather bottle), cēac (jug), læfel (cup), orc (pitcher), and strǣl (blanket, rug).

7 Cf. also OE cīepe (onion, ll. cēpa), nǣp (turnip; L. nāpus), and sigle (rye, V.L. sigale).

8 Also sæppe (spruce-fir) and mōrbēam (mulberry tree).

B&C読書会の過去回については「#5291. heldio の「英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む」シリーズが順調に進んでいます」 ([2023-10-22-1]) をご覧ください.今後もゆっくりペースですが,続けていきます.ぜひ本書を入手し,超精読にお付き合いいただければ.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

2025-09-19 Fri

■ #5989. B&C の第62節 "The Earlier Influence of Christianity on the Vocabulary" (3) --- Taku さんとの超精読会 [bchel][latin][borrowing][christianity][link][voicy][heldio][anglo-saxon][history][helmate][oe][hellive2025][loan_word]

先日 Voicy heldio でお届けした「#1548. 英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (62-2) The Earlier Influence of Christianity on the Vocabulary」の続編を,今朝アーカイヴより配信しました.「#1573. 英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (62-3) with Taku さん --- 「英語史ライヴ2025」より」です.これは去る9月13日(土)の「英語史ライヴ2025」にて,朝の7時過ぎから生配信でお届けしたものです.

今回の超精読会も前回と同様に,ヘルメイトの Taku さんこと金田拓さん(帝京科学大学)に司会を務めていただきました.現場には,私のほか数名のヘルメイトもギャラリーとして参加しており,早朝からの熱い精読会となっています.40分ほどの時間をかけて,18文ほどを読み進めました.2人の精読にかける熱い想いを汲み取りつつ,ぜひお付き合いいただければ.

以下に,精読対象の英文を掲載します(Baugh and Cable, pp. 81--82) .

It is obvious that the most typical as well as the most numerous class of words introduced by the new religion would have to do with that religion and the details of its external organization. Words are generally taken over by one language from another in answer to a definite need. They are adopted because they express ideas that are new or because they are so intimately associated with an object or a concept that acceptance of the thing involves acceptance also of the word. A few words relating to Christianity such as church and bishop were, as we have seen, borrowed earlier. The Anglo-Saxons had doubtless plundered churches and come in contact with bishops before they came to England. But the great majority of words in Old English having to do with the church and its services, its physical fabric and its ministers, when not of native origin were borrowed at this time. Because most of these words have survived in only slightly altered form in Modern English, the examples may be given in their modern form. The list includes abbot, alms, altar, angel, anthem, Arian, ark, candle, canon, chalice, cleric, cowl, deacon, disciple, epistle, hymn, litany, manna, martyr, mass, minster, noon, nun, offer, organ, pall, palm, pope, priest, provost, psalm, psalter, relic, rule, shrift, shrive, shrive, stole, subdeacon, synod, temple, and tunic. Some of these were reintroduced later.

B&C読書会の過去回については「#5291. heldio の「英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む」シリーズが順調に進んでいます」 ([2023-10-22-1]) をご覧ください.今後もゆっくりペースですが,続けていきます.ぜひ本書を入手し,超精読にお付き合いいただければ.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

2025-09-01 Mon

■ #5971. 602年,Kent でローマ字が採用される [alphabet][christianity][oe][anglo-saxon][st_augustine][history][writing][runic][kentish][oe_dialect][jute][100_places]

597年,Kent にキリスト教がもたらされた経緯については「#5444. 古英語の原文を読む --- 597年,イングランドでキリスト教の布教が始まる」 ([2024-03-23-1]) 等の記事で取り上げてきた.イングランド史上,そして英語史上,きわめて重大な出来事だったといってよい.

様々なインパクトがあったが,そのうちの1つはキリスト教とともにローマ字 (Roman alphabet) が導入されたことだ.古来,ゲルマン民族はローマ字と親戚関係にあったルーン文字 (runic script) をもっていたが,これを機に使用文字をローマ字へと乗り換えていくことになった.

そのローマ字の受容の象徴的な年として,602年を挙げることができる.Lucas and Mulvey (19) の "CANTERBURY --- The adoption of the Roman alphabet (602)" と題する節から,冒頭の3段落を引用する.

The Jutish kingdom of Kent is the first region of post-Roman Britannia to leave evidence of an organized realm. That is because Kent was the first area to be reconverted to Christianity. Sent by Pope Gregory, Augustine and fellow monks arrived in Canterbury in 597, bringing not only Christianity but also writing in the form of Roman script. In 602, King Ethelbert of Kent had the monks write down the laws of his people in that script.

Those laws, called 'dooms', had been brought to Kent from Continental Europe 150 years before. They are the first surviving example, in any Germanic language, of a legal document. They are the starting point of the Anglo-American common law and tradition. They are also of great importance in the history of the English language.

First, they show that within five years of the arrival of the Roman script, it had been adopted in place of the runic alphabet . . . . Second, they provide evidence of Kentish, a dialect of English that was to disappear altogether. Third, they are the beginning of regular and widespread written records in English, as the script of the dooms spread rapidly west and north.

ケント王 Ethelbert が602年に法律をローマ字で書き記させたというのが,その後の英語のローマ字使用の伝統にとって決定的な出来事だったことになる.英米法の歴史の観点からも非常に重要な年だったことが分かる.

それにしてもローマ字の広がり方が早いし速い.597年のたかだか5年後のことである.ローマ字は間違いなくキリスト教とともにもたらされたものなのだ.

・ Lucas, Bill and Christopher Mulvey. A History of the English Language in 100 Places. London: Robert Hale, 2013.

2025-08-25 Mon

■ #5964. B&C の第62節 "The Earlier Influence of Christianity on the Vocabulary" (2) --- Taku さんとの超精読会 [bchel][latin][borrowing][christianity][link][voicy][heldio][anglo-saxon][history][helmate][oe]

一昨日に Voicy heldio でお届けした「#1546. 英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (62-1) The Earlier Influence of Christianity on the Vocabulary」の続編を,今朝こちらのアーカイヴより配信しました.

同著の第62節の第1段落の後半部分,But で始まる部分から段落終わりまでを,ヘルメイトの Taku さんこと金田拓さん(帝京科学大学)と超精読しています.21分ほどの時間をかけて,じっくりと10行半ほど読み進めました.2人のおしゃべり,蘊蓄,精読にかける熱い想いを汲み取っていただければ幸いです.

精読対象の英文を,前回取り上げた箇所も含めて掲載します(Baugh and Cable, p. 81) .ぜひ超精読にお付き合いください.

62. The Earlier Influence of Christianity on the Vocabulary.

From the introduction of Christianity in 597 to the close of the Old English period is a stretch of more than 500 years. During all this time Latin words must have been making their way gradually into the English language. It is likely that the first wave of religious feeling that resulted from the missionary zeal of the seventh century, and that is reflected in intense activity in church building and the establishing of monasteries during this century, was responsible also for the rapid importation of Latin words into the vocabulary. The many new conceptions that followed in the train of the new religion would naturally demand expression and would at times find the resources of the language inadequate. But it would be a mistake to think that the enrichment of the vocabulary that now took place occurred overnight. Some words came in almost immediately, others only at the end of this period. In fact, it is fairly easy to divide the Latin borrowings of the Second Period into two groups, more or less equal in size but quite different in character. The one group represents words whose phonetic form shows that they were borrowed early and whose early adoption is attested also by the fact that they had found their way into literature by the time of Alfred. The other contains words of a more learned character first recorded in the tenth and eleventh centuries and owing their introduction clearly to the religious revival that accompanied the Benedictine Reform. It will be well to consider them separately.

B&C読書会の過去回については「#5291. heldio の「英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む」シリーズが順調に進んでいます」 ([2023-10-22-1]) をご覧ください.今後もゆっくりペースですが,続けていきます.ぜひ本書を入手し,超精読にお付き合いいただければ.

2025-08-23 Sat

■ #5962. B&C の第62節 "The Earlier Influence of Christianity on the Vocabulary" (1) --- Taku さんとの超精読会 [bchel][latin][borrowing][christianity][link][voicy][heldio][anglo-saxon][history][helmate][oe]

今朝の Voicy heldio で「#1546. 英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (62-1) The Earlier Influence of Christianity on the Vocabulary」を配信しました.一昨日,ヘルメイトの Taku さんこと金田拓さん(帝京科学大学)とともに,久しぶりの Baugh and Cable 超精読会を開きました.1時間を越える熱い読書会となりましたが,1時間以上をかけて読み進めたのは第62節の第1段落のみです.その豊かな読解の時間を heldio 収録してあります.その様子を,前編と後編の2回に分けて,heldio アーカイヴとして配信します.

第62節では,古英語期の比較的早い時期におけるラテン語からの語彙的影響について,具体例とともに論じられています.精読を味わうとともに,2人のおしゃべりも楽しみながら,古英語とラテン語の関係に思いを馳せてみてください.

今朝の配信回で対象とした部分のテキスト(Baugh and Cable, p. 81) を以下に掲載しますので,超精読にお付き合いいただければ.

62. The Earlier Influence of Christianity on the Vocabulary.

From the introduction of Christianity in 597 to the close of the Old English period is a stretch of more than 500 years. During all this time Latin words must have been making their way gradually into the English language. It is likely that the first wave of religious feeling that resulted from the missionary zeal of the seventh century, and that is reflected in intense activity in church building and the establishing of monasteries during this century, was responsible also for the rapid importation of Latin words into the vocabulary. The many new conceptions that followed in the train of the new religion would naturally demand expression and would at times find the resources of the language inadequate.

B&C読書会の過去回については「#5291. heldio の「英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む」シリーズが順調に進んでいます」 ([2023-10-22-1]) をご覧ください.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

2025-05-11 Sun

■ #5858. 言語において変わるものと変わらないもの --- 「いのほた言語学チャンネル」より [inohota][youtube][language_change][historical_linguistics][notice][christianity][oe][loan_word][borrowing]

同僚の井上逸兵さん(慶應義塾大学)と運営している YouTube 「いのほた言語学チャンネル」は,原則として毎週水曜日と日曜日の午後6時に最新回が配信されています.多くの方にご覧いただいています.ありがとうございます.おかげさまで言語学系のチャンネルとして少しずつ知られるようになってきました(チャンネル登録者は目下1.42万人).

1週間前に配信された「#333. 変化したことより変化してないことの方がおもしろい!?新しい歴史言語学」が,思いのほかよく視聴されています.20分ほどの動画です.ぜひご視聴いただければ.

この回のテーマは,本ブログでも中心的に取り上げてきた言語変化 (language_change) です.言語は常に揺れ動き,時代とともにその姿を変えていきますが,その一方で,変化しない要素も存在します.今回の動画では,この言語変化のダイナミズムと,その陰に潜む不変性に焦点を当てました.

まず言語変化研究の現状を概観し,歴史言語学 (historical_linguistics) における伝統的な視点を紹介しています.一般的に,歴史言語学は,ある言語に注目し,その変遷の歴史を追う学問と捉えられています.しかし,言語の歴史を捉える上で重要なのは,変化した事象だけでなく,連綿と受け継がれてきた,つまり変わらなかった事象にも目を向けることであると論じました.

社会や文化が大きく変動する際に,言語もまた影響を受け,発音が変容したり,新しい語彙が生まれたり,既存の語の意味が変わったり,あるいは文法が変化したりします.しかし,その一方で,社会の変化にもかかわらず,従来の形式を保持し続ける言語項目も存在します.動画では,この「不変化」の重要性について,具体的な例を挙げながら議論を展開しました.

特に興味深い例として簡単に触れたのが,英語における God という単語です.古英語期,イングランドにキリスト教が浸透する過程で,多くのキリスト教関連用語がラテン語から導入されました.しかし,「神」という最も根源的な概念を表わす単語は,対応するラテン語の deus を借りるなどではなく,ゲルマン語起源の god が生き残りました.なぜ,他の多くの用語がラテン語によって置き換えられたにもかかわらず,この単語については現代に至るまでその形を保ち続けているのでしょうか.この問いを探ることは,単なる語源研究にとどまりません.言語共同体の文化や歴史に迫ろうとする試みでもあります.以下に関連する過去記事を挙げておきます.

・ 「#32. 古英語期に借用されたラテン語」 ([2009-05-30-1])

・ 「#865. 借用語を受容しにくい語彙領域は何か」 ([2011-09-09-1])

・ 「#1619. なぜ deus が借用されず God が保たれたのか」 ([2013-10-02-1]),

・ 「#2663. 「オープン借用」と「むっつり借用」 (1)」 ([2016-08-11-1])

・ 「#3382. 神様を「大日」,マリアを「観音」,パライソを「極楽」と訳したアンジロー」 ([2018-07-31-1])

動画では,この他にも,言語(不)変化の背後にある力学について触れています.言語は,川の流れのように常に変化していきます.しかし,その川底には,時を超えて変わらない岩盤のような要素も存在しているのです.言語変化という現象を多角的に捉える視点を提供できたのであれば幸いです.

2025-04-08 Tue

■ #5825. B&C の第61節 "Effects of Christianity on English Civilization" (3) --- 超精読会を伊香保温泉よりお届け [bchel][latin][greek][borrowing][christianity][link][voicy][heldio][anglo-saxon][history][helmate]

B&C の第61節を helwa 伊香保温泉オフ会にてヘルメイト8名で超精読した様子をお伝えするシリーズの第3弾(最終回)です.今朝の Voicy heldio で「#1409. 英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (61-3) Effects of Christianity on English Civilization」を配信しました.お付き合いいだける方は,ぜひコメントを寄せていただき,一緒によりよい読みを作り上げていきましょう.なお,第1弾と第2弾については,以下を参照ください.

【第1弾】「#5817. B&C の第61節 "Effects of Christianity on English Civilization" (1) --- 超精読会を伊香保温泉よりお届け」 ([2025-03-31-1])

【第2弾】「#5822. B&C の第61節 "Effects of Christianity on English Civilization" (2) --- 超精読会を伊香保温泉よりお届け」 ([2025-04-05-1])

今回第3弾では第61節の後半部分を精読しました.30分かけてたっぷり議論しています.

His most famous pupil was the Venerable Bede, a monk at Jarrow. Bede assimilated all the learning of his time. He wrote on grammar and prosody, science and chronology, and composed numerous commentaries on the books of the Old and New Testament. His most famous work is the Ecclesiastical History of the English People (731), from which we have already had occasion to quote / more than once and from which we derive a large part of our knowledge of the early history of England. Bede's spiritual grandchild was Alcuin, of York, whose fame as a scholar was so great that in 782 Charlemagne called him to be the head of his Palace School. In the eighth century, England held the intellectual leadership of Europe, and it owed this leadership to the church. In like manner, vernacular literature and the arts received a new impetus. Workers in stone and glass were brought from the continent for the improvement of church building. Rich embroidery, the illumination of manuscripts, and church music occupied others. Moreover, the monasteries cultivated their land by improved methods of agriculture and made numerous contributions to domestic economy. In short, the church as the carrier of Roman civilization influenced the course of English life in many directions, and, as is to be expected, numerous traces of this influence are to be seen in the vocabulary of Old English.

B&C読書会の過去回については「#5291. heldio の「英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む」シリーズが順調に進んでいます」 ([2023-10-22-1]) をご覧ください.今後もゆっくりペースですが,続けていきます.ぜひ本書を入手し,超精読にお付き合いいただければ.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

2025-04-05 Sat

■ #5822. B&C の第61節 "Effects of Christianity on English Civilization" (2) --- 超精読会を伊香保温泉よりお届け [bchel][latin][greek][borrowing][christianity][link][voicy][heldio][anglo-saxon][history][helmate]

今朝の Voicy heldio の配信回「#1406. 英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (61-2) Effects of Christianity on English Civilization」との連動記事です.先日,helwa 伊香保温泉オフ会にて,参加者8名で英書の超精読回を開きました.第1弾は3月31日の記事「#5817. B&C の第61節 "Effects of Christianity on English Civilization" (1) --- 超精読会を伊香保温泉よりお届け」 ([2025-03-31-1]) でお伝えした通りですが,今回は第2弾となります.

今回注目したのは,第61節の中程の以下の8文からなるくだりです.それほど長くない箇所ですが,22分ほどかけて精読し議論しています.

A decade or two later, Aldhelm carried on a similar work at Malmesbury. He was a remarkable classical scholar. He had an exceptional knowledge of Latin literature, and he wrote Latin verse with ease. In the north, the school at York became in time almost as famous as that of Canterbury. The two monasteries of Wearmouth and Jarrow were founded by Benedict Biscop, who had been with Theodore and Hadrian at Canterbury and who on five trips to Rome brought back a rich and valuable collection of books. His most famous pupil was the Venerable Bede, a monk at Jarrow. Bede assimilated all the learning of his time. He wrote on grammar and prosody, science and chronology, and composed numerous commentaries on the books of the Old and New Testament.

B&C読書会の過去回については「#5291. heldio の「英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む」シリーズが順調に進んでいます」 ([2023-10-22-1]) をご覧ください.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

2025-03-31 Mon

■ #5817. B&C の第61節 "Effects of Christianity on English Civilization" (1) --- 超精読会を伊香保温泉よりお届け [bchel][latin][greek][borrowing][christianity][link][voicy][heldio][anglo-saxon][history][helmate]

今朝の Voicy heldio で「#1401.英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (61-1) Effects of Christianity on English Civilization」を配信しました.週末に開催された helwa の高崎・伊香保温泉オフ会活動の一環として,昨朝,伊香保温泉の宿で収録した超精読会の前半部分をお届けしています.

今回も前回に引き続き Taku さんこと金田拓さん(帝京科学大学)に司会をお願いしています.7名のヘルメイトの方々と温泉宿で超精読会を開くというのは,これ以上なく豊かな時間でした.読書会は90分の長丁場となったので,収録音源も3回ほどに分けてお届けしていこうと思います.今回は第1弾で,45分ほどの配信となりますす.

第61節の内容は,7世紀後半から8世紀のアングロサクソンの学者列伝というべきもので,いかにキリスト教神学を筆頭とする諸学問がこの時期のイングランドに花咲き,大陸の知的活動に影響を与えるまでに至ったかが語られています.英文そのものも読み応えがあり,深い解釈を促してくれますが,何よりも同志とともに議論できるのが喜びでした.

今朝の配信回で対象とした部分のテキスト(Baugh and Cable, p. 80) を以下に掲載しますので,ぜひ超精読にお付き合いください.

61. Effects of Christianity on English Civilization.

The introduction of Christianity meant the building of churches and the establishment of monasteries. Latin, the language of the services and of ecclesiastical learning, was once more heard in England. Schools were established in most of the monasteries and larger churches. Some of these became famous through their great teachers, and from them trained men went out to set up other schools at other centers. The beginning of this movement was in 669, when a Greek bishop, Theodore of Tarsus, was made archbishop of Canterbury. He was accompanied by Hadrian, an African by birth, a man described by Bede as "of the greatest skill in both the Greek and Latin tongues." They devoted considerable time and energy to teaching. "And because," says Bede, "they were abundantly learned in sacred and profane literature, they gathered a crowd of disciples ... and together with the books of Holy Writ, they also taught the arts of poetry, astronomy, and computation of the church calendar; a testimony of which is that there are still living at this day some of their scholars, who are as well versed in the Greek and Latin tongues as in their own, in which they were born."

B&C読書会の過去回については「#5291. heldio の「英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む」シリーズが順調に進んでいます」 ([2023-10-22-1]) をご覧ください.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

2025-01-07 Tue

■ #5734. B&C の第60節 "Latin Influence of the Second Period" の第3段落を Taku さん(ほかヘルメイト数名)と対談精読しました [bchel][latin][borrowing][christianity][link][voicy][heldio][anglo-saxon][st_augustine][history][helmate]

今朝の Voicy heldio で「#1318. 英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (60-3) Latin Influence of the Second Period --- Taku さん対談精読実況中継」を配信しました.これは昨年末の12月26日(木)の夕方に生配信した対談精読実況中継のアーカイヴ版です.

今回の対談回はヘルメイトさんたちとの忘年会も兼ねていたので,賑やかです.今回は,前回に引き続き Taku さんこと金田拓さん(帝京科学大学)に司会をお願いしました.さらに,専門家として小河舜さん(上智大学)に加わっていただきました.ヘルメイトとしては,Grace さん,ykagata さん, lacolaco さん, Lilimi さん,ぷりっつさんが参加されました.8名でのたいへん充実した精読会となりました.

今回の精読箇所は第60節 "Latin Influence of the Second Period: The Christianizing of Britain" の第3段落です.さほど長くない1節でしたが,55分ほどかけて皆で「超」精読しました.文字通りに「豊かな」時間となりました.特に gradual という基本語の意味をめぐって,私はたいへん大きな学びを得ることができました.お時間のあるときに,ぜひ精読対象のテキストとなる1段落分の文章(Baugh and Cable, pp. 79--80 より以下に掲載)を追いつつ,超精読にお付き合いください.

The conversion of the rest of England was a gradual process. In 635 Aidan, a monk from the Scottish monastery of Iona, independently undertook the reconversion of Northumbria at the invitation of King Oswald. Northumbria had been Christianized earlier by Paulinus but had reverted to paganism after the defeat of King Edwin by the Welsh and the Mercians in 632. Aidan was a man of great sympathy and tact. With a small band of followers he journeyed from town to town, and wherever he preached he drew crowds to hear him. Within twenty years, he had made all Northumbria Christian. There were periods of reversion to paganism and some clashes between the Celtic and the Roman leaders over doctrine and authority, but England was slowly won over to the faith. It is significant that the Christian missionaries were allowed considerable freedom in their labors. There is not a single instance recorded in which any of them suffered *martyrdom* in the cause they espoused. Within a hundred years of the landing of Augustine in Kent, all England was Christian.

本節と関連の深い hellog 記事や heldio コンテンツは,「#5686. B&C の第60節 "Latin Influence of the Second Period" の第1段落を対談精読実況生中継しました」 ([2024-11-20-1]) に挙げたリンク集よりご参照ください.B&C の対談精読実況中継は,今後も時折実施していきたいと思います.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

2024-12-06 Fri

■ #5702. 古英語単語の意味変化 [oe][semantic_change][christianity][latin][metaphor][semantic_borrowing][contact]

いずれの言語においても,語彙の意味変化 (semantic_change) はきわめてありふれたタイプの言語変化であり,常に起こっている.このことは「#1955. 意味変化の一般的傾向と日常性」 ([2014-09-03-1]) でも論じた通りである.古英語の単語にも,多くの意味変化が起こっていたことだろう.

しかし,たくさんあったであろう古英語単語の意味変化を,文献学的に文証できるかどうかは別問題である.そもそも古英語の現存する資料は少ないため,ある単語の意味変化が古英語期中に起こったのかどうかを確かめるのに十分な情報が得られないことも多い.また,意味変化が確かに起こったと言えるためには,変化前と変化後の語義の各々の出典となるテキストが,時間的に前後していることを確言できなければならない.しかし,これにはテキスト年代や写本年代をめぐる諸問題がつきまとう.

このような事情で古英語期の単語の意味変化を論じるには困難が生じるのだが,それでもある程度言えることはある.アングロサクソン事典の "semantic change" の項目 (p. 415) より関連する箇所を引用する.

One area of vocabulary in which semantic change clearly took place during the Old English period is religious terminology. God 'God', heofon 'heaven', and helle 'hell', for example, necessarily adopted new meanings when they were applied to Christian rather than pagan concepts. Semantic change can also take the form of the development of a metaphorical meaning. In Old English this sometimes took place under the influence of Latin. Examples include tunge 'tongue', which was extended to mean 'language', possibly modelled on Latin lingua, and wit(e)ga 'wise man', used for 'prophet', perhaps influenced by Latin propheta. After the establishment of the Danelaw, OE terms also underwent semantic development under the influence of their Old Norse cognates. Modern English bloom 'flower' takes its form from either Old English bloma 'ingot of iron' or Old Norse blom 'flower', but its sense is clearly from Old Norse. In Old English, plog (ModE plough) was used for the measure of land which a yoke of oxen could plough in a day; its use with reference to an agricultural implement developed under the influence of Old Norse plogr. Similarly, Old English eorl 'man, warrior' (ModE earl) developed the sense 'chief, ruler of a shire' under the influence of Old Norse jarl.

ラテン語のキリスト教用語の影響による意味変化や古ノルド語の対応語の影響による意味変化が取り上げられているが,これは歴史言語学では意味借用 (semantic_borrowing) として言及されることの多いタイプのものである.他言語における当該の単語の意味が分かっており,かつ言語接触の時期などが特定できれば,このような意味変化の議論も可能になるということだ.歴史言語学や文献学の方法論上のトピックとしてもおもしろい.

・ Lapidge, Michael, John Blair, Simon Keynes, and Donald Scragg, eds. The Blackwell Encyclopaedia of Anglo-Saxon England. Malden, MA: Blackwell, 1999.

2024-11-24 Sun

■ #5690. B&C の第60節 "Latin Influence of the Second Period" の第2段落を Taku さんと対談精読しました [bchel][latin][borrowing][christianity][link][voicy][heldio][anglo-saxon][st_augustine][history][bede]

今朝の Voicy heldio で「#1274. 英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (60-2) Latin Influence of the Second Period --- Taku さん対談精読実況中継」を配信しました.これは4日前に配信した「#1270. 英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (60-1) Latin Influence of the Second Period --- 対談精読実況中継」の続編です(hellog でも同趣旨の記事 [2024-11-20-1] を公開しています).

「対談精読実況中継」なるものは,「#5291. heldio の「英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む」シリーズが順調に進んでいます」 ([2023-10-22-1]) の一環として,時々ゲストをお招きしつつお届けしているのですが,今回は前回に引き続き MC として金田拓さん(帝京科学大学)にご出演いただきました.Voicy のコラボ収録(オンライン)機能を初めて利用してみたのですが,音声も十分にクリアです.

今回の精読箇所は第60節 "Latin Influence of the Second Period: The Christianizing of Britain" の第2段落です.さほど長くない1節を,Taku さんと60分近くかけてじっくりと読みました.実に豊かな精読タイムでした.イングランドのキリスト教化がいかに困難だったか,そしていかにラッキーだったかを解説するくだりです.お時間のあるときに,ぜひ対象テキスト(Baugh and Cable, p. 79 より以下に掲載)を追いながら「超」精読のおもしろさを堪能していただければ.

It is not easy to appreciate the difficulty of the task that lay before this small band. Their problem was not so much to substitute one ritual for another as to change the philosophy of a nation. The religion that the Anglo-Saxons shared with the other Germanic tribes seems to have had but a slight hold on the people at the close of the sixth century; but their habits of mind, their ideals, and the action to which these gave rise were often in sharp contrast to the teachings of the New Testament. Germanic philosophy exalted physical courage, independence even to haughtiness, and loyalty to one's family or leader that left no wrong unavenged. Christianity preached meekness, humility, and patience under suffering and said that if a man struck you on one cheek you should turn the other. Clearly it was no small task that Augustine and his forty monks faced in trying to alter the age-old mental habits of such a people. They might even have expected difficulty in obtaining a respectful hearing. But they seem to have been men of exemplary lives, appealing personality, and devotion to purpose, and they owed their ultimate success as much to what they were as to what they said. Fortunately, upon their arrival in England one circumstance was in their favor. There was in the kingdom of Kent, in which they landed, a small number of Christians. But the number, though small, included no less a person than the queen. Æthelberht, the king, had sought his wife among the powerful nation of the Franks, and the princess Bertha had been given to him only on condition that she be allowed to continue undisturbed in her Christian faith. Æthelberht set up a small chapel near his palace in Kentwarabyrig (Canterbury), and there the priest who accompanied Bertha to England conducted regular services for her and the numerous dependents whom she brought with her. The circumstances under which Æthelberht received Augustine and his companions are related in the extract from Bede given §47 earlier. Æthelberht was himself baptized within three months, and his example was followed by numbers of his subjects. By the time Augustine died seven years later, the kingdom of Kent had become wholly Christian.

本節と関連の深い hellog 記事や heldio コンテンツは,「#5686. B&C の第60節 "Latin Influence of the Second Period" の第1段落を対談精読実況生中継しました」 ([2024-11-20-1]) に挙げたリンク集よりご参照ください.B&C の対談精読実況中継は,今後も時折実施していきたいと思います.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

2024-11-22 Fri

■ #5688. イングランドに定住したヴァイキングのキリスト教化 [helquiz][christianity][anglo-saxon][oe][old_norse][history][alfred][notice][link]

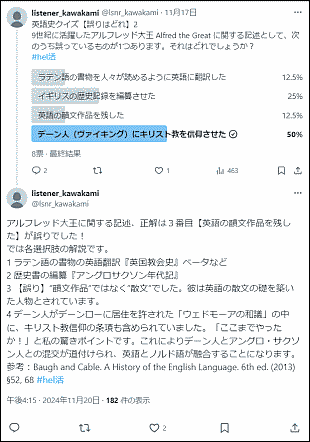

heldio/helwa リスナーの川上さんが,ご自身の X アカウントにて「英語史クイズ」を展開し始めています.第2問は(すでに解答と解説も公開されていますが)なかなか難しいこちらのクイズでした.

アルフレッド大王に関する記述として誤ったものを選んでください,という4択問題でした.その4つめの選択肢として「デーン人(ヴァイキング)にキリスト教を信仰させた」がありました.この選択肢は多くの回答者に選ばれていたのですが,解説を読めば分かる通り,これは正解ではないのです.つまり「デーン人(ヴァイキング)にキリスト教を信仰させた」は事実なのです.

厳密にいえば,この辺りの事情については複雑で不明なことも多いのですが,概ね事実であると考えてよい根拠や推論を,『ヴァイキングからノルマン人へ』より2カ所を引用したいと思います.まず第2章「ヴァイキング」の pp. 86--87 より.

しかしながらこのプロセス([引用者注]ヴァイキングのイングランド定住のプロセス)は,ヴァイキングをイングランド人にとっての単なる襲撃者から共生する隣人へと変えるにあたって特筆すべき意味をもっていた.移動を繰り返している段階のデーン人は,現地集団に敗北したときに,現地社会から課されるべき道徳上や商業上の慣習を受けいれることはできなかったであろう.しかしいったん彼らが土地を与えられて定住し,軍隊秩序ではなく現地の政治秩序にしたがって生活せざるをえなくなると,ある種の強制を受けいれることになる.宗教的強制はその最たるものであり,改宗がアルフレッド大王の主たる目的の一つであったことは明白である.彼ら異教を奉ずる厄介者が,洗礼を受け入れキリスト教的行動様式という道徳コードーー神と王への恭順ならびに隣人を愛する責務ーーを学んだのであれば,やがて平和な共生が実現することになるだろう.

私たちはすでに,アルフレッド王がガスルムに洗礼を受け入れるようにいかに要求したのかを知っている.彼は十数年後に同様の改宗をヘステンにも試みたが,うまくはいかなかった.ただしヘステンの息子たちは,アルフレッド王と〔王の娘婿でマーシアの主人〕エアルドールマン・エセルレッドが後押しすることによって改宗を受け入れた.このようにしてキリスト教徒となった指導者たちは,異教を打ち捨てるように彼らの部下たちにすすんで強制したかもしれない.それでは彼らは実際に実行したのだろうか.そしてこのような改宗プログラムを推し進める試みは,どれほどの成功を収めたのだろうか.キリスト教を受け入れるプロセスに関して,イングランド東部にはほとんど何の証拠もない.しかしキリスト教がスカンディナヴィア人にどのような影響を与えたのかを測る基準がないわけではない.第一の証拠は墓地である.異教の墓地が確認される範囲は限られており,イングルビーとレプトンを別にすれば南部と東部には皆無に近かった.そのため,八七〇年代にその地域に定住したものですら異教の埋葬慣行を維持することができなかったことがわかる.第二の証拠は銭貨である.イースト・アングリアには九〇〇年以前に聖エドマンドの銭貨が出現するが,それはおそらくデーン人支配者の一人の手になるものである.この事実は,エドマンド崇敬が彼の死から一世代もたたないうちに盛んになっていたという事実を伝えると同時に,「大軍勢」の指導者の子孫のあいだにもキリスト教の殉教者に対する尊崇の念が現れていたことを教えてくれる.そしてデーンローでも,一〇世紀半ばまでには教会組織が復活し機能していたと考えられる.この事実は,一〇世紀の前半にアルフレッド王の後継者たちがデーンローを征服することにより,デーン人系の新参の定住者がキリスト教信仰とその慣習を受容し現地社会に急速に同化することになったという説明の裏付けともなるだろう.

続いて,古英語期のキリスト教の浸透を論じる5章の p. 213 より引用します.

ヴァイキングたちがなぜ,どのようにキリスト教を受け入れたのかはよくわかっていない.政治的に強制されたから,というのが一つの答えではある.ガスルム〔「大軍勢」の王,八九〇年死去〕とその配下の主だった者たちは,八七八年の敗戦の後,アルフレッド王との間の和平の条件の一つとして洗礼を受けた.ダブリンとヨークを断続的に支配したオーラフ(アムリーブ)・クアラーン(九八一年死去)は,九四三年にイングランドで,エドマンド王を代父として洗礼を受けた.そして,オークニー伯シガードは,改宗したばかりのノルウェー王オーラフ・トリュッグヴァソンにより九九五年に洗礼を受けることを強制された.これら政治的リーダーたちの改宗は,彼らに従う者たちがそれに倣って改宗するという点で重要ではあった.しかしながら,定住者のあるコミュニティ全体に対して司牧を行うためには,その定住者たちに洗礼を施す司祭が必要であり,したがって教会の存在が必要であった.つまり,ヴァイキングの改宗は,それを可能にした教会組織の存在を暗示しているかに見える,ということである.しかしながら,逆説的に,ダブリンのようなアイルランドのスカンディナヴィア人飛び領地よりも,デーンロー地域東部の方が,改宗はより迅速に行われたのである.後者の教会組織の方が,アイルランド(ダブリン近郊も含む)のそれよりも,明らかにより混乱していたにもかかわらず,である.このことは,デーンロー地域では,司教座教会やミンスターが途絶や移転の憂き目を見た後も地方教会が存続しており,その司祭らが伝道活動を行った,ということを示すのかもしれない.またあるいは,ウェセックスから聖職者が送り込まれて,伝道活動を行ったのかもしれない.対照的に,アイルランドの聖職者たちには(そしてまた,ヴァイキングと同盟を結ぶことに何の痛痒も感じていなかったアイルランドの王たちにも),異教の「よそ者たち」を改宗させようという気がおそらくなかった.ノーサンブリアや,マーシア東部,そしてイースト・アングリアと比べて,それら「よそ者」の定住地域ははるかに狭く,その数も少なかったのである.加えるに,改宗時期の違いは,ヴァイキングたちが異教とキリスト教とのせめぎあいに対して,グループごとに異なった対応をしたのだということを示している,ということも言えよう.

アルフレッド大王が,ヴァイキングたち全体の改宗にどれだけ直接の影響を及ぼしたかを正確に測ることは難しいものの,相当なインパクトがあったことは確かのようです.今後の川上さんの英語史クイズにも注目していきましょう!

・ デイヴィス,ウェンディ(編)・鶴島 博和(日本語版監修・監訳) 『ヴァイキングからノルマン人へ』 オックスフォード ブリテン諸島の歴史 第3巻.慶應義塾大学出版会,2025年.

2024-11-20 Wed

■ #5686. B&C の第60節 "Latin Influence of the Second Period" の第1段落を対談精読実況生中継しました [bchel][latin][borrowing][christianity][link][voicy][heldio][anglo-saxon][st_augustine][history][bede][link]

今朝配信された Voicy heldio にて「#1270. 英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (60-1) Latin Influence of the Second Period --- 対談精読実況中継」をお届けしています.英語史の古典的名著を読むシリーズはゆっくりと続いており,第60節まで進んできました.全部で264節ある本なので,まだまだ序盤戦ではあります.バックナンバー一覧は「#5291. heldio の「英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む」シリーズが順調に進んでいます」 ([2023-10-22-1]) よりご覧いただけます.

ニッチなシリーズなので通常は Voicy heldio の有料配信としてお届けしているのですが,たまに一緒に精読してくださる方をお招きして「対談精読実況中継」をフリーでお届けしています.今回の精読会は,金田拓さん(帝京科学大学)に仕切っていただきまして,helwa リスナーを中心に7名の方々が対面で参加されました(lacolaco さん,ykagata さん,藤原郁弥さん,ぷりっつさん,Lilimi さん,小河舜さん).たいへん熱い読書会となりました.(なお,今回の精読会とほぼ同じメンバーで『英語語源辞典』の読書会もたまに開催しています.heldio より「#1266. chair と sit --- 『英語語源辞典』精読会 with lacolaco さんたち」をお聴きください.)

今回の精読箇所は第60節 "Latin Influence of the Second Period: The Christianizing of Britain" です.古英語期におけるラテン語の影響について,イングランドのキリスト教化との関連で論じられています.3段落からなる節ですが,今回は1時間ほどかけて最初の1段落のみを超精読して終わりました(本シリーズの精度と速度のほどがわかるかと思います).以下に当該テキスト (Baugh and Cable, pp. 78--79) を掲載します.

60. Latin Influence of the Second Period: The Christianizing of Britain The greatest influence of Latin upon Old English was occasioned by the conversion of Britain to Roman Christianity beginning in 597. The religion was far from new in the island, because Irish monks had been preaching the gospel in the north since the founding of the monastery of Iona by Columba in 563. However, 597 marks the beginning of a systematic attempt on the part of Rome to convert the inhabitants and make England a Christian country. According to the well-known story reported by Bede as a tradition current in his day, the mission of St. Augustine was inspired by an experience of the man who later became Pope Gregory the Great. Walking one morning in the marketplace at Rome, he came upon some fair-haired boys about to be sold as slaves and was told that they were from the island of Britain and were pagans. "Alas! what pity," said he, "that the author of darkness is possessed of men of such fair countenances, and that being remarkable for such a graceful exterior, their minds should be void of inward grace?" He therefore again asked, what was the name of that nation and was answered, that they were called Angles. "Right," said he, "for they have an angelic face, and it is fitting that such should be co-heirs with the angels in heaven. What is the name," proceeded he, "of the province from which they are brought?" It was replied that the natives of that province were called Deiri. "Truly are they de ira," said he, "plucked from wrath, and called to the mercy of Christ. How is the king of that province called?" They told him his name was Ælla; and he, alluding to the name, said "Alleluia, the praise of God the Creator, must be sung in those parts." The same tradition records that Gregory wished himself to undertake the mission to Britain but could not be spared. Some years later, however, when he had become pope, he had not forgotten his former intention and looked about for someone whom he could send at the head of a missionary band. Augustine, the person of his choice, was a man well known to him. The two had lived together in the same monastery, and Gregory knew him to be modest and devout and thought him well suited to the task assigned him. With a little company of about forty monks Augustine set out for what seemed then like the end of the earth.

本節と関連の深い hellog 記事や heldio コンテンツを数多く公開してきたので,以下にリンクを張っておきます.

[ hellog 記事 ]

・ 「#2902. Pope Gregory のキリスト教布教にかける想いとダジャレ」 ([2017-04-07-1])

・ 「#5526. Pope Gregory のダジャレの現場を写本でみる」 ([2024-06-13-1])

・ 「#5444. 古英語の原文を読む --- 597年,イングランドでキリスト教の布教が始まる」 ([2024-03-23-1])

・ 「#5450. heldio の人気シリーズ復活 --- 「ゼロから学ぶはじめての古英語 --- Part 4 with 小河舜さん and まさにゃん」」 ([2024-03-29-1])

・ 「#5476. 「ゼロから学ぶはじめての古英語」 Part 5 with 小河舜さん and まさにゃん」 ([2024-04-24-1])

・ 「#5497. 「ゼロから学ぶはじめての古英語」 Part 6 with 小河舜さん and まさにゃん」 ([2024-05-15-1])

・ 「#5514. 「ゼロから学ぶはじめての古英語」 Part 7 with 小河舜さん and まさにゃん」 ([2024-06-01-1])

・ 「#5527. 「ゼロから学ぶはじめての古英語」 Part 8 with 小河舜さん and まさにゃん and 五所万実さん」 ([2024-06-14-1])

[ heldio コンテンツ ]

・ 「#1030. 「はじめての古英語」生放送 with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む」

・ 「#1057. 「はじめての古英語」生放送 with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む (2)」

・ 「#1078. 「はじめての古英語」生放送 with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む (3)」

・ 「#1093.「はじめての古英語」生放送(第7弾) with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む (4)」

・ 「#1107. 「はじめての古英語」生放送(第8弾) with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む (5)」

今後もこの精読シリーズは続いていきます.ぜひ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013. を入手して,お付き合いいただければ.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

2024-06-14 Fri

■ #5527. 「ゼロから学ぶはじめての古英語」 Part 8 with 小河舜さん and まさにゃん and 五所万実さん [voicy][heldio][masanyan][ogawashun][goshosan][oe][oe_text][bede][christianity][anglo-saxon][st_augustine][hajimeteno_koeigo][hel_education][notice][popular_passage][history][literature]

6月6日(木)の夜,Voicy heldio の生放送で「#1107. 「はじめての古英語」生放送(第8弾) with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む (5)」をお届けしました.ライヴでお聴きいただいた方々には,盛り上げていただきましてありがとうございました.

シリーズも第8弾となり安定感が出てきましたが,今回は普段の3人に加え,古英語を専攻していない五所万実さん(目白大学)に生徒役・聞き手役として出演していただきました.五所さんにリスナー代表として素朴な疑問を投げかけていただいたので,普段以上に学べる回となっています.結果として,これまでとは異なるおもしろさをお届けできたと思います.

今回も引き続き Bede 著『英国民教会史』 (Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum [= Ecclesiastical History of the English People]) の古英語訳の1節を読み進めました.古英語原文は hellog 「#5444. 古英語の原文を読む --- 597年,イングランドでキリスト教の布教が始まる」 ([2024-03-23-1]) に掲載していますが,その第1段落の最後の "Þæt wīf" で始まる1文を超精読しました.語順,接続法(仮定法),関係代名詞などの統語的な観点からも,助動詞や動詞の意味変化の観点からも,英語史的に話題豊富な1文となっています.韻文から散文への文学史的な流れについても議論しています.

1時間弱にわたる文献学的な対談精読実況中継となっています.「古英語を楽しむ」という趣旨でお届けしていますので,ぜひリラックスして楽しみながらお聴きください.生放送に引き続き,4人で「#1108. 「はじめての古英語」第8弾のアフタートーク」も収録しました.恒例の3人の各々による古英語音読コーナーもあります.ぜひご聴取ください.

今後もシリーズを続けていきますが,今回で Bede のキリのよいところまで終えられたので,次回は別の古英語テキストに切り替えようと思っています.どうぞご期待ください.

2024-06-13 Thu

■ #5526. Pope Gregory のダジャレの現場を写本でみる [helkatsu][plaeography][oe][literature][popular_passage][christianity][oe_text][pun][lilimi][voicy][heldio][manuscript]

昨日,heldio/helwa リスナーさんの Lilimi さんによる「hel活」 (helkatsu) note 「Lilimiのオト」 の最新記事が公開された.「Procreate で古英語を書いてみた」と題して,イラストアプリを用いて古英語の文字を描かれている.hel活ならぬ古英語活に資する「古英語ファンアート」だ.

再現されている古英語テキストは「#2902. Pope Gregory のキリスト教布教にかける想いとダジャレ」 ([2017-04-07-1]) で紹介した1節の一部である.第2段落の第6文,中程より少し上の "Eft hē āxode . . . ȝefēran bēon." という部分だ.この箇所は,実は Lilimi さんも参加された長崎オフ会にて,参加メンバー一同で音読練習したことがある.「#1048. コアリスナーさんたちと古英語音読」をお聴きいただければ.

さて,上記で取り上げた古英語テキストの一部の写本画像を掲げたい.同テキストの典拠は,後期古英語の散文作家 Ælfric による Catholic Homilies: 2nd Series の "IX, St Gregory the Great" だ.このテキストが収められている写本とその folio は MS Ii.1.33, fol. 140v(Cambridge Univ. Digital Library)である(クリックで拡大).

ぜひ写本そのものも味わっていただければ.

2024-06-01 Sat

■ #5514. 「ゼロから学ぶはじめての古英語」 Part 7 with 小河舜さん and まさにゃん [voicy][heldio][masanyan][ogawashun][oe][oe_text][bede][christianity][anglo-saxon][st_augustine][hajimeteno_koeigo][hel_education][notice][popular_passage][history][literature]

5月23日(木)の夜,Voicy heldio にて「#1093.「はじめての古英語」生放送(第7弾) with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む (4)」をお届けしました.ライヴでお聴きの方々には,投げ込みのコメントや質問をいただきましてありがとうございました.

今回もお相手は小河舜先生(上智大学)および「まさにゃん」こと森田真登先生(武蔵野学院大学)です.毎回3人で元気に配信しています.

精読対象テキストは,前回に引き続き,Bede によりラテン語で著わされた『英国民教会史』 (Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum [= Ecclesiastical History of the English People]) の古英語訳の1節です.原文は,hellog の「#5444. 古英語の原文を読む --- 597年,イングランドでキリスト教の布教が始まる」 ([2024-03-23-1]) に掲載しています.

今回は,音読練習,統語的呼応と語順,仮定法を含む動詞屈折のおさらい,散文の発達に関する話題等で議論が盛り上がりました.収録後,3人のくだけた振り返り回として「#1094. 「はじめての古英語」第7弾のアフタートーク」も公開していますので,ぜひお聴きください.

これまでの「はじめての古英語」シリーズ回を一覧しておきます.

(1) 「#822. ゼロから学ぶはじめての古英語 --- Part 1 with 小河舜さん and まさにゃん」

(2) 「#829. ゼロから学ぶはじめての古英語 --- Part 2 with 小河舜さん and まさにゃん」

(3) 「#836. ゼロから学ぶはじめての古英語 --- Part 3 with 小河舜さん and まさにゃん」

(4) 「#1030. 「はじめての古英語」生放送 with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む」

(5) 「#1057. 「はじめての古英語」生放送 with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む (2)」

(6) 「#1078. 「はじめての古英語」生放送 with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む (3)」

(7) 「#1093.「はじめての古英語」生放送(第7弾) with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む (4)」

次回もお楽しみに!

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow