2021-09-19 Sun

■ #4528. イギリス諸島の周辺地域に残る3つの発音 [pronunciation][h][r][rhotic][vowel][centralisation][phonology][phonetics][phoneme][substratum_theory][celtic_hypothesis][cockney]

イギリス諸島全体のなかで中心的な英語といえば,ブリテン島のイングランドのロンドンを中心とするイングランド南部標準英語のことを指すのが普通である.これ以外のイングランドの南西部・中部・北部や,ウェールズ,スコットランド,アイルランド,その他の島嶼部などをまとめて周辺地域と呼ぶことにすると,この周辺地域の英語変種にはしばしば古い言語特徴 (relic features) が観察される.音韻論的な特徴として,Corrigan (355) より3つの有名な事例を挙げておこう.

(1) "FOOT/STRUT split"

歴史的な /ʊ/ が,中心地域で /ʊ/ と /ʌ/ に分裂した音韻変化をさす.17世紀に生じた中舌化 (centralisation) と呼ばれる過程で,これにより母音音素が1つ増えたことになる.一方,周辺地域では分裂は起こっていないために foot と strut は相変わらず /ʊt/ で脚韻を踏む.「#1297. does, done の母音」 ([2012-11-14-1]) で方言地図を示したように,分裂の有無の方言分布は明確である.

(2) "non-prevocalic /r/"

この話題は本ブログでも rhotic の多くの記事で話題にしてきた.「#452. イングランド英語の諸方言における r」 ([2010-07-23-1]) に方言地図を掲載しているが,周辺部では母音前位置に来ない歴史的な r が実現され続けているが,中心部では実現されない.スコットランドやアイルランドも rhotic である(ただしウェールズでは一部を除き non-rhotic である).

(3) "h-dropping"

Cockney 発音としてよく知られている h が脱落する現象.実は Cockney に限らず,初期近代英語期以降,中心地域で広く行なわれてきた.h-dropping は地域変種としての特徴ではなく社会変種としての特徴とみられることが多いが,周辺地域の変種ではあまり見られないという事実もあり,ことは単純ではない.ケルト系の基層をもつ英語変種では一般的に語頭の h が保持されている.

このように周辺地域は古い特徴を保持していることが多いが,純粋に地理的な観点から分布を説明するだけで十分なのだろうか.これらの地域は,地理的な意味で周辺であるだけでなく,ケルト系言語・方言を基層にもつ英語変種が行なわれている地域として民族的な意味でも周辺である.Corrigan は上記の特徴がケルト語基層仮説によるものだと強く主張しているわけではないが,それを示唆する書き方で紹介している.

・ Corrigan, Karen P. "The Atlantic Archipelago of the British Isles." Chapter 17 of The Oxford Handbook of World Englishes. Ed. by Markku Filppula, Juhani Klemola, and Devyani Sharma. New York: OUP, 2017. 335--70.

2020-08-13 Thu

■ #4126. NURSE Merger の諸相 [sound_change][phonetics][centralisation][vowel][merger][assimilation][rhotic][r][walker]

「#3507. NURSE Merger」 ([2018-12-03-1]),「#4068. 初期近代英語の -ir, -er, -ur の融合の音声学的メカニズム」 ([2020-06-16-1]) の記事で,r の前位置の母音が歴史的に融合してきた過程に注目した.初期近代英語の音変化の大家である Dobson (724) も "No consonant exercises greater or more varied influence on the development of the words in ME and ModE than r." と述べている通り,近代英語史上きわめて影響力の大きな音変化である.

この音変化について Hickey の論文を読む機会があった.要点がまとめられていて有益なので,その箇所を引用しよう (99--100) .

The BIRD-TERM-NURSE merger

For his discussion of short vowel centralisation before /r/ Dobson discusses /ɛ/, /ɪ/ and /ʌ/ separately and in that order. However, he sees the development of all three vowels as similar and as having taken place in the early seventeenth century, in "Standard English", though earlier "in the dialects" (Dobson 1968, 746). The centralisation took place "because of the influence of the following r to the central vowel [ə]". He continues to state that "[t]he reason for the retraction was to anticipate the pronunciation of the r, for [ə] is a vowel closely allied to the ModE [r]". Lass (2006, 91) sees the centralisation for all three ME vowels as having taken place somewhat later and mentions Nares (1794) as the first writer to say that "vergin, virgin and vurgin would be pronounced alike".

Dobson (1968, 746) states that the schwa vowel "must have been of approximately the same quality as PresE [ə] which later develops from it when the r is vocalized to [ə]". There is an important conclusion from these remarks, namely that centralisation presupposes the existence of a following /r/ so that the loss of rhoticity must be dated after the centralisation. Confirmation of this is found from prescriptive authors of the eighteenth century. For instance, John Walker in his Critical Pronouncing Dictionary of 1791 has 'bu2rd' for bird, his u2 represents schwa (in his principle 172 he states that the vowel value is the same as that in done, son). Walker also transcribes bird with "r" but we know that he favoured the retention of non-prevocalic /r/ even though he recognised that it was rapidly losing ground during his lifetime.

ここから NURSE Merger のクロノロジーについて改めてポイントを抜き出すと,次のようになる.

(1) 融合が生じた時期は,17世紀初期から18世紀末までと諸説間に幅がある

(2) 標準英語では非標準英語よりも遅かった

(3) まず前舌母音どうしが中舌化して融合し,その後に後舌母音が融合した

(4) 問題の母音の融合は /r/ の消失の前に生じた

・ Dobson, E. J. English Pronunciation 1500--1700. 1st ed. Oxford: Clarendon, 1957. 2 vols.

・ Hickey, Raymond. "Vowels before /r/ in the History of English." Contact, Variation, and Change in the History of English. Ed. Simone E. Pfenninger, Olga Timofeeva, Anne-Christine Gardner, Alpo Honkapohja, Marianne Hundt and Daniel Schreier. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins, 2014. 95--110.

・ Lass, Roger. "Phonology and Morphology." A History of the English Language. Ed. Richard Hogg and David Denison. Cambridge: CUP, 2006. 43--108.

・ Nares, Robert. Elements of Orthoepy. 1794. Reprint. Menston: Scolar P, 1968.

2020-06-16 Tue

■ #4068. 初期近代英語の -ir, -er, -ur の融合の音声学的メカニズム [rhotic][r][vowel][sound_change][emode][phonetics][centralisation][merger][assimilation]

標記の音変化は,本ブログでもすでに扱ったように「#3507. NURSE Merger」 ([2018-12-03-1]) と呼ばれている.その音声学的メカニズムについて Minkova (277--78) の解説を聞いてみよう.

A coda /-r/ is a neutralising environment. For the short vowels neutralisation of [ɪ], [ʊ], [ɛ] results in merger into the featurally neutral schwa outcome. The phonetic rationale behind this is the coarticulation of the short vowel + /-r/ which affects both segments: it lowers and centralises the vowel, while the adjacent sonorant coda becomes more schwa-like; its further weakening can eliminate the consonantal cues, leading to complete loss of the consonantal properties of /r/. The difficulty of perceiving the distinctive features of pre-/r/ vowels is attributed to the acoustic similarity of the first two formants of [ɹ], [ɻ], and [ə ? ɨ] . . . .

音節末 (coda) の /r/ は,直前の母音を中舌化(いわゆる曖昧母音化)させ,それにより /r/ 自身も子音的性質を減じて中舌母音に近づく.結果として,/r/ は子音性を完全に失うことになり,直前の短母音と合流して対応する長母音となる,という顛末だ.本来は固有の音声的性質を保持していた2音が,相互に同化 (assimilation) し,ついには弛緩しきった [əː] へと終結したという,何だか哀れなような,だらしないような結果だが,これが英単語の語末には溢れているのだから仕方ない.

関連して,「#2274. heart の綴字と発音」 ([2015-07-19-1]) の記事もどうぞ.

・ Minkova, Donka. A Historical Phonology of English. Edinburgh: Edinburgh UP, 2014.

2020-06-15 Mon

■ #4067. 「長母音+ /r/」が経た音変化 [rhotic][r][vowel][diphthong][triphthong][sound_change][gvs]

後期中英語の「長母音+ /r/」あるいは「2重母音+ /r/」の音連鎖は,近代英語期にかけていくつかの互いに密接な音変化を経てきた.以下,Minkova (279) が挙げている一覧を再現しよう.ここで念頭にあるタイムスパンは,後期中英語から18?19世紀にかけてである.

| Late ME to EModE | Schwa-insertion | Length adjustment | /-r/-loss | Examples |

|---|---|---|---|---|

| -əir ? -ʌir | -aiər | -aɪər | -aɪə | fire (OE fȳr) |

| -eː̝r ? -iːr | -iːər | -ɪər | -ɪə | deer (OE dēor) |

| -ɛːr ? -e̝ːr ? -iːr | -iːər | -ɪər | -ɪə | ear (OE ēare) |

| -ɛːr ? -eːr | -eːər | -ɛər | -ɛə | pear (OE pere) |

| -æːr ? -ɛːr | -ɛːər | -ɛər | -ɛə | hare (OE hara) |

| -ɔːr | -ɔː(ə)r | -ɔ(ː)(ə)r | -ɔ(ː)(ə) | oar (OE ār) |

| -oːr | -ɔː(ə)r | -ɔ(ː)(ə)r | -ɔ(ː)(ə) | floor (OE flōr) |

| -oː̝r ? -uːr | -uːər | -ʊər | -ʊə | poor (AN pover, pour) |

| -əur ? -ʌur | -auər | -aʊər | -aʊə | bower (OE būr) |

このように Minkova (278) は,(1) schwa-insertion, or breaking, (2) pre-shwa-laxing, or length adjustment, (3) /-r/-loss という3つの音過程が関与したことを前提としている.また,厳密に上記の順序で音過程が進行したかどうかは確定できないものの,non-rhotic 変種が辿った経路のモデルとして,上記を提示したとも述べている.

non-rhotic 変種では,これらの音変化の結果として,いくつかの新種の2重母音や3重母音が現われたことになる.

・ Minkova, Donka. A Historical Phonology of English. Edinburgh: Edinburgh UP, 2014.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2020-06-14 Sun

■ #4066. /r/ 消失を開始・推進した要因と阻止した要因 [rhotic][r][sound_change][orthography][french][contact][ame_bre][emode][causation][multiple_causation]

「rhotic なアメリカ英語」と「non-rhotic なイギリス英語」という対立はよく知られている.しかし,この対立は単純化してとらえられるきらいがあり,実際にはアメリカ英語で non-rhotic な変種もあれば,イギリス英語で rhotic な変種もある.アメリカ英語の一部でなぜ non-rhotic な発音が行なわれているかについては込み入った歴史があり,詳細はいまだ明らかにされていない (cf. 「#3953. アメリカ英語の non-rhotic 変種の起源を巡る問題」 ([2020-02-22-1])) .

そもそも non-rhotic な発音を生み出すことになった /r/ 消失という音変化は,なぜ始まったのだろうか.Minkova (280) は,/r/ 消失に作用した音声学的,社会言語学的要因を指摘しつつ,一方で綴字に固定化された <r> が同音の消失傾向に歯止めをかけたがために,複雑な綱引き合いの結果として,rhotic と non-rhotic の両発音が並存することになっているのだと説く.

While loss of /r/ may be described as 'natural' in a phonetic sense, it is still unclear why some communities of speakers preserved it when others did not. One reason why the change may have taken off in the first place, not usually considered in the textbook accounts, is loan phonology. In Later Old French (eleventh to fourteenth century) and Middle French (fourteenth to sixteenth century), pre-consonantal [r] was assimilated to the following consonant and thereby lost in the spoken language (it is retained in spelling to this day), producing rhymes such as sage : large, fors : clos, ferme : meesme. Thus English orthography was at odds with the functional factor of ease of articulation and with the possibly prestigious pronunciation of recent loanwords in which pre-consonantal [-r] had been lost. This may account for the considerable lag time for the diffusion and codification of [r]-loss in early Modern English. Rhotic and non-rhotic pronunciations must have coexisted for over three centuries, even in the same dialects. . . . [C]onservatism based on spelling maintained rhoticity in the Southern standard until just after the first quarter of the nineteenth century.

上で触れられているフランス語の "loan phonology" が関与していたのではないかという仮説は,斬新な視点である.

「自然な」音過程,フランス語における /r/ 消失,綴字における <r> の保持 --- これらの /r/ 消失を開始し推進した音声学的,社会言語学的要因と,それを阻止しようと正書法的要因とが,長期にわたる綱引きを繰り広げ,結果的に1700年頃から現在までの300年以上にわたって rhotic と non-rhotic の両発音を共存させ続けてきたということになる.

・ Minkova, Donka. A Historical Phonology of English. Edinburgh: Edinburgh UP, 2014.

2020-02-22 Sat

■ #3953. アメリカ英語の non-rhotic 変種の起源を巡る問題 [ame][ame_bre][rhotic]

母音が後続しない環境の r は,典型的にアメリカ英語では巻き舌で発音され (rhotic),イギリス英語では発音されない (non-rhotic) .これは英語の英米差のなかでも最もよく知られている違いである.伝統的な英語史では,この差異の起源は17世紀以降のイギリスからアメリカへの移民の出身地にあると説明される.ここでは説明を繰り返さないが,地図とともに「#2261. イギリスからアメリカへの移民の出身地 (1)」 ([2015-07-06-1]),および「#452. イングランド英語の諸方言における r」 ([2010-07-23-1]) と「#453. アメリカ英語の諸方言における r」 ([2010-07-24-1]) を参照されたい.ほぼ同じ解説は拙著の『英語史で解きほぐす英語の誤解 --- 納得して英語を学ぶために』(中央大学出版部,2011年)や『英語の「なぜ?」に答えるはじめての英語史』(研究社,2016年)でも繰り返してきた.

しかし,イングランド南部の non-rhotic な発音が移民とともにアメリカの一部地域に持ち越されたという上記の伝統的な解説は,実はかなり単純化したものであり,実情はもっと複雑である.実際,ロンドン付近で non-rhotic な発音が流行ってきたのは18世紀半ばのことであり,アメリカ移民初期の17世紀には,いまだ non-rhotic は一般的ではなかった.したがって,上記の説にはアナクロ感が漂うのだ.この問題について Minkova (281) の解説を聞こう.

The development of North American rhotic accents is to a considerable extent a function of settlement patterns in colonial times. Though the original settlers on the East coast were mostly from the south and east of England, which are now non-rhotic, they arrived in the colonies long before 'dropping the -r' had become fashionable and codified there. The problem is not explaining where American rhoticity came from, --- it came from Southern and East Midland England originally, and later waves of settlers from Scotland and Ireland vigorously reinforced it --- but rather why non-rhoticity shows up anywhere in America. Since it only shows up in centres of education along the East Coast, not including Philadelphia, which has always been, and continues to be, rhotic, it may be that in the major political and trading centres, namely Boston, New York, Norfolk, Savannah, Alexandria and Charleston, the newly fashionable British r-less accent took root and was reinforced by regular travel to Britain. The Civil War is a watershed in the perception of rhoticity as prestigious: prior to it r-lessness was associated with the Bostonian and Virginian elite, but after 1870 New York was increasingly rhotic, the British model was much less important and rhoticity grained prestige.

アメリカ英語で rhotic な発音が広く分布することは,多くの説明を要しない.移民初期の時代には,イングランドのどの地方でも(南部や東部でも)まだ rhotic が一般的であり,それがアメリカにそのまま持ち越されたと考えればよいからだ.むしろ non-rhotic な発音がいかにしてアメリカの一部地域に現われているのかというのが問題となる.移民当初より,non-rhotic な発音がイングランド南部・東部からアメリカにもたらされたとするのは,先にも述べたようにアナクロである.むしろ,ロンドンと結びつきの強い Boston, New York, Virginia などが,その後もロンドンとの不断の接触を続け,やがてロンドンで定着してきた non-rhotic な発音を大西洋の逆側でも真似ることになった,と考えるほうが妥当なのかもしれない.

・ Minkova, Donka. A Historical Phonology of English. Edinburgh: Edinburgh UP, 2014.

2020-02-03 Mon

■ #3934. イギリスの er とアメリカの uh [interjection][spelling][pronunciation][ame_bre][rhotic][onomatopoeia]

言葉につかえた際などの言いよどみの典型的な filler として,標記の語がある.er も uh も発音上は大差なく /ə, əː, ʌ/ で一致しているといってよいが,スペリングは大きく異なり,辞書では別々の間投詞 (interjection) として扱われている.一般的にいえば,er がイギリス英語,uh がアメリカ英語に典型的な filler である.

この分布は,いわれてみればなるほどと納得できる.標準的には non-rhotic であるイギリス発音(具体的には RP など)を念頭におけば,er というスペリングが,母音のみの発音に対応しているのは普通のことである.一方,rhotic な一般アメリカ英語(具体的には General American など)を念頭におくと,er のスペリングで母音のみの発音に対応させるのには抵抗があるのかもしれない.アメリカ英語では,er のスペリングと発音の間に不規則性が感じられるということで,uh という別の綴り方が「発明」されたのではないか.Cook (183) がこの辺りの事情に触れている.

. . . characters who hesitate in British novels say 'er', whereas those in American novels say 'uh', though the sound is doubtless the same. The American correspondence of <er> would have to be /ər/, whereas <uh> can correspond to /ə/ in a more straightforward way.

なお,er も uh も言いよどみに際する心理的・生理的な作用の結果として発せられた音をスペリングに書き起こした擬声語だが,この形自体はかなり新しい.OED によると,er は初例が1862年,uh は1962年である.

英米変種間のスペリングの差異の例はごまんと挙げることができるが(cf. 「#244. 綴字の英米差のリスト」 ([2009-12-27-1])),発音上の non-rhotic/rhotic の違いがスペリングの差異と密接に関連している今回のような例はほとんど見たことがない.もっとも er と uh はスペリングの差異ではなく,本質的には語の差異であると議論することは可能かもしれないが.

・ Cook, Vivian. The English Writing System. London: Hodder Education, 2004.

2019-02-10 Sun

■ #3576. 黒人英語 (= AAVE) の言語的特徴 --- 発音 [aave][variation][variety][rhotic][pronunciation][phonetics][phonotactics]

日本語で「黒人英語」と言い習わされている英語変種は,社会言語学では AAVE (= African American Vernacular English) と呼ぶことが多い.他にも Black English Vernacular, African-American English, Afro-American (English), (American) Black English, black English など様々な呼び方が行なわれているが,以下は AAVE で通す.

本ブログでは「#1885. AAVE の文法的特徴と起源を巡る問題」 ([2014-06-25-1]) を含む aave の各記事で AAVE の言語的特徴や起源について紹介してきた.毎年のように AAVE に関心のある学生がゼミなどに現われることもあり,今日から向こう数回にわたり,もう少し体系的に AAVE の言語的特徴を紹介していきたい.McArthur の英語事典の BLACK ENGLISH VERNACULAR の項 (133--35) に依拠しながら,発音,文法,語彙,語用などの部門別に紹介していく予定である.

今回はイントロとして AAVE そのものが一枚岩ではなく,変異 (variation) に特徴づけられる変種であることをまず強調した上で,発音の特徴へと進みたい.AAVE は,米国の黒人の大多数が母方言とする英語変種である.しかし,その内部には種々の下位変種があり,社会階層によっても異なるし,都市・田舎の別によっても異なる.比較的「標準的な」ものから,教育を受けておらず,生まれ育った環境から外に出ない貧しい黒人によって話される「訛りのきつい」ものまで幅広い.標準的な AAVE といっても,標準英語と同様に地域による差異は存在する.南部の AAVE は(白人の話す)南部英語の語法を取り込んでいるし,北部の AAVE も同様である.個人や状況によっても,訛の強い AAVE 変種と標準英語に近い変種との交替 (style-shifting) がしばしば見られ,(社会)言語学的に正確な記述は困難を極める.

では,典型的な AAVE の発音特徴をいくつか挙げていこう.

(1) 一般的なアメリカ南部方言と同様に,non-rhotic である.car は "ca" のように,party は "pahty" のように発音される.唇音を含む子音群に起こる /l/ は脱落し,help は "hep" に,self は "sef" になる.r や l は,We're coming や We'll be here などにおいても脱落し,"We comin" や "We be here" のようになる.

(2) -ing において,/ŋ/ は /n/ で置換される.coming, running は,したがって "comin", "runnin" となる.

(3) 語末の子音群は縮減される.desk, test, cold はそれぞれ "des", "tes", "col" となる.

(4) 過去形語尾 /d/ も子音群において脱落する.looked, talked は,"look", "talk" となってしまう.

(5) 語頭の /ð/ はしばしば /d/ で発音され,that day, this house が "dat day", "dis house" となる.

(6) 語末の /θ/ はしばしば /f/ で発音され,booth, south が "boof", "souf" となる.

(7) 2音節語において,しばしば第1音節に強勢が落ちる.たとえば,標準英語と異なり "pólice", "défine" などと発音される.

・ McArthur, Tom, ed. The Oxford Companion to the English Language. Oxford: OUP, 1992.

2018-08-04 Sat

■ #3386. 英語史上の主要な子音変化 [sound_change][consonant][phonetics][phonology][phonemicisation][fricative_voicing][rhotic][degemination][h]

英語史では一般に,母音(特に長母音)の変化は数多く生じてきたものの,子音の変化は比較的まれだったといわれる(cf. 「#1402. 英語が千年間,母音を強化し子音を弱化してきた理由」 ([2013-02-27-1])).この母音と子音の傾向の対照性については,英語の韻律 (prosody) が大きく関わっているといわれる.確かに子音の変化には目立ったものが見当たらないが,その中でもあえてメジャーなものを挙げるとすれば,Minkova and Stockwell (36) に依拠して,以下の5点に注目したい.

・ Simplification of long consonants

・ Phonemicization of the voiced fricatives [v, ð, z]

・ Vocalization or loss of [ɣ], [x], [ç] and distributional restrictions on [h]

・ Loss of [-r] in some varieties of English

・ Simplification of the consonant clusters [kn-], [gn-], [wr-], [-mb], [-ng]

1点目の "Simplification of long consonants" とは degemination ともいわれる過程で,後期古英語から初期中英語にかけて生じた.これにより,古英語 gyldenne "golden" が 中英語 gyldene などとなった.これの現代英語への影響としては,「#1854. 無変化活用の動詞 set -- set -- set, etc.」 ([2014-05-25-1]) や「#1284. 短母音+子音の場合には子音字を重ねた上で -ing を付加するという綴字規則」 ([2012-11-01-1]) を参照されたい.

2点目の "Phonemicization of the voiced fricatives [v, ð, z]" は,fricative_voicing と呼ばれる過程である.「#1365. 古英語における自鳴音にはさまれた無声摩擦音の有声化」 ([2013-01-21-1]) でみたように,これらの無声・有声摩擦音のペアは単なる異音の関係だったが,フランス借用語などの影響により,両者が異なる音素として独立することになった./v/ の音素化の話題については,「#1222. フランス語が英語の音素に与えた小さな影響」 ([2012-08-31-1]),「#2219. vane, vat, vixen」 ([2015-05-25-1]),「#2230. 英語の摩擦音の有声・無声と文字の問題」 ([2015-06-05-1]) を参照.

3点目の "Vocalization or loss of [ɣ], [x], [ç] and distributional restrictions on [h]" は,これらの摩擦音が音韻環境により複雑な変化を遂げたことを指す.例えば,古英語 dragan, sagu; hlot, hræfn, hnecca; boh, heah, sohte; toh, ruh, hleahtor が,それぞれ中英語で draw(en), saw(e); lot, raven, neck; bow(e), hei(e), sout(e); tuf, ruff, lauhter などとなった事例を挙げておこう.heir, honest, honour, hour などの語頭の h の不安定さの話題も,これと関わる(「#214. 不安定な子音 /h/」 ([2009-11-27-1]) および h の各記事を参照).

4点目の "Loss of [-r] in some varieties of English" は,non-prevocali r を巡る問題である(「#452. イングランド英語の諸方言における r」 ([2010-07-23-1]) および の各記事を参照).

5点目の "Simplification of the consonant clusters [kn-], [gn-], [wr-], [-mb], [-ng]" は,各子音群の端の子音が脱落する音韻過程である.これらの子音に対応する文字が現在も綴字に残っているので,それと認識しやすい.「#122. /kn/ で始まる単語」 ([2009-08-27-1]),「#34. thumb の綴りと発音」 ([2009-06-01-1]), 「#724. thumb の綴りと発音 (2)」 ([2011-04-21-1]) のほか,より一般的に「#1290. 黙字と黙字をもたらした音韻消失等の一覧」 ([2012-11-07-1]),「#2518. 子音字の黙字」 ([2016-03-19-1]) を参照.

以上のように,母音に比べて種類は少ないとはいえ,子音の変化もこうみてみると現代英語の音韻・綴字の問題にそれなりの影響を及ぼしているものだと感じられる.

・ Minkova, Donka and Robert Stockwell. "Phonology: Segmental Histories." A Companion to the History of the English Language. Ed. Haruko Momma and Michael Matto. Chichester: Wiley-Blackwell, 2008. 29--42.

2018-03-20 Tue

■ #3249. The Falkland Islands [variety][world_englishes][history][map][rhotic]

標題の the Falkland Islands (フォークランド諸島; Falklands とも) といえば,1982年のフォークランド紛争が想起される.南大西洋上,南米大陸から480キロほど東の沖合に浮かぶこの諸島はイギリスの植民地だが,歴史的に領有権を主張するアルゼンチンがこの年に軍事的侵入を試みたことに発する国際紛争である.イギリスはサッチャー首相のもとでアルゼンチンと国交断絶した上で,大艦隊をもって報復し,アルゼンチン軍を一掃した.イギリス国民は大国意識をくすぐられたかのごとく狂喜し,西側諸国も概ねイギリスを支持したが,大英帝国の時代を懐かしむかのような時代錯誤感が否めず,その後の世論は必ずしもイギリスにとって芳しくない.両サイドに数百人の死者が出た事件だった.

フォークランド諸島の地理と歴史を覗いてみよう.諸島には West Falkland と East Falkland の2つの主たる島がある.ここにイギリス系住民が2100人ほど住んでいる.1690年,イギリスの船長 John Strong が諸島に上陸したとの記録が残っている.島名は,この Strong 船長が Viscount Falkland にちなんで名付けたものだという.しかし,1765年に最初の居住地を建設したのは de Bougainville に率いられたフランス人たちであり,イギリス人居住地の建設はそれから1年遅れた.1767年にはスペインがフランス居住地を購入し,その後一時的にイギリス人を追い払ったが,イギリス人は統治権を手放したわけではなかった.1811年,今度はスペイン居住地が撤退することとなった.

その後,1816年にスペインから独立を果たしたアルゼンチンが,1820年にフォークランド諸島の領有権を宣言した(アルゼンチンでは諸島を Las Islas Malvinas と呼んでいる.これは,島を訪れた Saint-Malo 出身のブルトン人漁師にちなんでフランス語 Les îles Malouines と名付けられたもののスペイン語名である).しかし,1831年にアメリカの軍艦が East Falkland のアルゼンチン居住地を攻撃し,1833年にはイギリス軍も介入してアルゼンチンの役人を追い払った.1841年,イギリスはフォークランド諸島総督を任命し,1885年までに2つの島で1800人ほどのイギリス人社会を作り上げた.そして,1892年にイギリス植民地となった.

以降,首都である East Falkland の Port Stanley では,オーストラリアやニュージーランドの英語といくぶん似通った英語変種が発達してきた.互いに深い接触があったとは思えないが,羊毛刈り労働者がオーストラリア,ニュージーランド,フォークランド諸島のあいだを往復していたという事実があり,これらの方言混交の結果として互いの英語変種に似ている部分が見られるということかもしれない.また,West Falkland の個々の村落で話される変種は,先祖の出身地であるイギリスの特定の地方方言と結びつけられるという.なお,フォークランド諸島の変種では non-prevocalic r に関しては non-rhotic である.

以上,Trudgill and Hannah (123--24) および McArthur (397) の記述に依拠して書いた.CIA: The World Factbook による Falkland Islands や Ethnologue による Falkland Islands も参照.

・ McArthur, Tom, ed. The Oxford Companion to the English Language. Oxford: OUP, 1992.

・ Trudgill, Peter and Jean Hannah. International English: A Guide to the Varieties of Standard English. 5th ed. London: Hodder Education, 2008.

2017-01-04 Wed

■ #2809. 英語の音位転換は直接隣り合う2音に限られる [metathesis][phonetics][phonotactics][rhotic]

音位転換 (metathesis) について,「#60. 音位転換 ( metathesis )」 ([2009-06-27-1]) を始めとしていくつかの記事で取り上げてきた.音位転換は,調音の都合によるある種の言い間違いといってもよいものであり,諸言語に普通にみられる現象である.しかし,音位転換は,各言語の音素配列 (phonotactics) とも密接な関係があるようであり,その型は言語間で一様ではない.例えば,英語の場合,古英語以来生じた音位転換の例をみる限り,標記の原則が貫かれている.

藤原 (8--9) は,古英語に観察される例を以下の通りに挙げている.

(a) 隣接する r と母音の交替

・ bridd > bird "bird"

・ drit > dirt "dirt" (汚物)

・ frost > forst "frost"

・ þridda > þirda "third"

(b) その他の交替

・ æspe > æpse "aspen-tree"

・ ascian > axian "ask"

・ botle > bold "house"

・ cosp > cops "fetter"

・ frosc > frox "frog"

・ sedl > seld "seat"

・ spatl > spald "spittle" (唾液)

・ tusc > tux "tusk" (牙)

・ wlisp > wlips "lisping" (舌足らずで発音すること)

これらのうち,現代標準英語で音位転換を経た発音が採用されているものは,(a) の bird, dirt, third のみである.このことから,大部分の音位転換が一過性のものだったことがわかる.標準的なイングランド南部の方言では,これらの non-prevocalic r は発音されなくなっているため,現在では(綴字からの影響を無視するならば)音位転換以前の状態に戻る音声的な動機づけはない.

「英語の音位転換は直接隣り合う2音に限られる」という限定をあえて掲げる必要があるのは,例えば日本語ではまったく異なる条件が適用されるからだ.日本語の音位転換の場合,むしろ直接隣り合う子音が交替する例はなく,母音を飛び越えて子音が入れ替わるのが普通である.「よもぎ餅」と「よごみ餅」,「舌づつみ」と「舌つづみ」,「ぶんぶくちゃがま」と「ぶんぶくちゃがま」,「あらた」と「あたら(しい)」,「あきば」と「あきは(ばら)」,「つごもり」と「つもごり」などにおいては,仮名で書くと少しわかりにくいが,最後の例でいえば tsugomori と tsumogori というように,直接隣り合っていない,母音を間に挟んだ g と m の2子音が交替している.

音位転換には,英日それぞれの言語の音素配列の傾向が反映されている可能性が高い.

・ 藤原 保明 『言葉をさかのぼる 歴史に閉ざされた英語と日本語の世界』 開拓社,2010年.

2015-08-08 Sat

■ #2294. 英語の r の調音の歴史 [phonetics][consonant][rhotic]

「#2198. ヨーロッパ諸語の様々な r」 ([2015-05-04-1]) で /r/ の様々な共時的実現と通時的発達を概観した.ヨーロッパ緒語のなかでも,現代英語の /r/ の実現はかなり特殊であり,典型的には歯茎接近音 (alveolar approximant) [ɹ] かそり舌接近音 (retroflex approximant) [ɻ] として調音される.伝統的な見解によれば,古英語や中英語では /r/ は舌尖による顫動音 (coronal trill) [r] として実現されたとされているが,もしこの見解を受け入れるとしても,いかにしてその後の歴史において [r] が現在の特殊な調音へと発達したのかが問題となる.

Erickson (185) は,調音音声学の観点からこの問題に迫り,以下の発達を提案している.

0. Origin: coronal trill

1. Trill lenites to tap before homorganic consonants

2. Coronals change from dental to alveolar; tongue simultaneously acquires sulcal shape

3. Tap lenites to retroflex approximant before homorganics

4. Approximant articulation generalized to syllable coda

5. Approximant articulation generalized to all positions

まず,ゲルマン語の本来の /r/ は 0 に示される舌尖顫動音 [r] だった.これは比較言語学的にも,類型論的にも信頼に足る推測といってよさそうだ.その典型的な実現は,舌尖を歯の裏で複数回ふるえさせるものだったが,[t], [d], [n], [s], [z], [l] などの歯を用いる同器音が後続する環境では,ふるえは一度きり(単顫動音 [ɾ])となる傾向が強い(1の段階).

次に,この単顫動音に後続する [t], [d], [n], [s], [z], [l] などが,調音位置を歯音から歯茎へと変化させた.舌先が歯茎の位置まで後退することにより,舌面はカップ型にくぼむ(2の段階).このカップ型の舌構えにより,次の段階3の示すそり舌接近音 [ɻ] への移行が容易になる.英語史でいえば,1600年前後にこの段階があったとされる (Erickson 191) .

以上の /r/ の調音の発達は,同器音が後続する環境に限られていたが,これが音節末の環境にも拡がり(4の段階),さらに音節内の位置にかかわらず一般に拡がった(5の段階).

英語の非標準変種では,以上の発達段階のどこかで止まったかのような調音を示すものもあれば,枝分かれした別の発達を示すものもあった.また,標準変種においても,実現形にある程度の変異はあった.しかし,上記の発達を基準として据えることにより,いずれの「逸脱」もおよそ無理なく説明できるというのが Erickson の主張である.

/r/ の調音と関連して,Erickson (184) がゲルマン諸語における口蓋垂の r について述べているコメントを紹介しておこう.ドイツ語のほか,イングランド北東方言や一部スコットランド方言でも聞かれる "Northumbrian burr" と呼ばれる口蓋垂の r は,「#1055. uvular r の言語境界を越える拡大」 ([2012-03-17-1]) で見たように,フランス語からの伝播として説明されることが多いが,実際には伝播の可能性が考えられるよりも早い時代にドイツ語で問題の [ʁ] が行われていたという報告もあり,伝播ではなく自然の発達とする説もあるようだ.

・ Erickson, Blaine. "On the Development of English r." Studies in the History of the English Language: A Millennial Perspective. Ed. Donka Minkova and Robert Stockwell. Berlin: Mouton de Gruyter, 2002. 183--206.

2015-07-15 Wed

■ #2270. イギリスからアメリカへの移民の出身地 (3) [history][ame][bre][ame_bre][geography][map][demography][rhotic]

「#2261. イギリスからアメリカへの移民の出身地 (1)」 ([2015-07-06-1]),「#2262. イギリスからアメリカへの移民の出身地 (2)」 ([2015-07-07-1]) に引き続いての話題.[2015-07-07-1]では,Fisher を参照した Gramley による具体的な数字も示しながら,初期移民の人口統計を簡単に確認したが,この Fisher 自身は David Hackett Fischer による Albion's Seed (1989年) に拠っているようだ.さらに,この D. H. Fischer という学者は,アメリカ英語史研究者の先達である Hans Kurath, George Philip Krapp, Allen Walker Read, Albert Marckwardt, Raven McDavid, Cleanth Brooks 等に依拠しつつ,具体的な人口統計の数字を提示しながら,イギリス英語とアメリカ英語の連続性を主張しているのである.

Fischer の記述を信頼して Fisher がまとめた(←名前の綴りが似ていて混乱するので注意!)初期移民史について,以下に引用しよう (Fisher 60) .初期植民地への移民の95%以上がイギリスからであり,それは4波にわかれて行われたという.

1. 20,000 Puritans largely from East Anglia to to New England, 1629--41, to escape the tyranny of the crown and the established church that led to the Puritan revolution;

2. 40,000 Cavaliers and their servants largely from the southwestern counties of England to the Chesapeake Bay area and Virginia, 1642--75, to escape the Long Parliament and Puritan rule;

3. 23,000 Quakers from the North Midlands and many like-minded evangelicals from Wales, Germany, Holland, and France, to the Delaware Valley and Pennsylvania, 1675--1725, to escape the Act of Uniformity in England and the Thirty Years War in Europe;

4. 275,000 from the North Border regions of England, Scotland, and Ulster to the backcountry of New England, western Pennsylvania, and the Appalachians, 1717--75, to escape the endemic conflict and poverty of the Border regions, and especially the 1706--7 Act of Union between England and Scotland, which brought about the "pacification" of the border, transforming it from a combative society in need of many warriors to a commercial and industrial society in need of no warriors, with the consequent large-scale displacement of the rural population.

Fischer は伝統的なアメリカへの初期移民史の記述を人口統計によって補強したということだが,これは英語変種の連続性を考える上では非常に重要な情報である.

イギリス変種からアメリカ変種への連続性を論じる際に必ず話題になるのは,non-prevocalic /r/ である.この話題については「#452. イングランド英語の諸方言における r」 ([2010-07-23-1]) と「#453. アメリカ英語の諸方言における r」 ([2010-07-24-1]) で合わせて導入し,「#1267. アメリカ英語に "colonial lag" はあるか (2)」 ([2012-10-15-1]) で問題の複雑さに言及したとおりだが,Fisher (75--77) も慎重な立場からこの問題に対している.確かに,250年ほど前に non-prevocalic /r/ の消失がロンドン近辺で始まったということと,アメリカへの移民が17世紀前半に始まったということは,アナクロな関係ではあるのだ.それでも,歴史言語学的な連続性に関する軽々な主張は慎むべきであるものの,一方で英語史研究において連続性の可能性に注意を払っておくことは常に必要だとも感じている.

・ Gramley, Stephan. The History of English: An Introduction. Abingdon: Routledge, 2012.

・ Fisher, J. H. "British and American, Continuity and Divergence." The Cambridge History of the English Language. Vol. 6. English in North America. Ed. J. Algeo. Cambridge: CUP, 2001. 59--85.

2015-07-13 Mon

■ #2268. 「なまり」の異なり方に関する共時的な類型論 [pronunciation][phonetics][phonology][phoneme][variation][ame_bre][rhotic][phonotactics][rp][merger]

変種間の発音の異なりは,日本語で「なまり」,英語で "accents" と呼ばれる.2つの変種の発音を比較すると,異なり方にも様々な種類があることがわかる.例えば,「#1343. 英語の英米差を整理(主として発音と語彙)」 ([2012-12-30-1]) でみたように,イギリス英語とアメリカ英語の発音を比べるとき,bath や class の母音が英米間で変異するというときの異なり方と,star や four において語末の <r> が発音されるか否かという異なり方とは互いに異質のもののように感じられる.変種間には様々なタイプの発音の差異がありうると考えられ,その異なり方に関する共時的な類型論というものを考えることができそうである.

Trubetzkoy は1931年という早い段階で "différences dialectales phonologiques, phonétiques et étymologiques" という3つの異なり方を提案している.Wells (73--80) はこの Trubetzkoy の分類に立脚し,さらに1つを加えて,4タイプからなる類型論を示した.Wells の用語でいうと,"systemic differences", "realizational differences", "lexical-incidental differences", そして "phonotactic (structural) differences" の4つである.順序は変わるが,以下に例とともに説明を加えよう.

(1) realizational differences. 2変種間で,共有する音素の音声的実現が異なるという場合.goat, nose などの発音において,RP (Received Pronunciation) では [əʊ] のところが,イングランド南東方言では [ʌʊ] と実現されたり,スコットランド方言では [oː] と実現されるなどの違いが,これに相当する.子音の例としては,RP の強勢音節の最初に現われる /p, t, k/ が [ph, th, kh] と帯気音として実現されるのに対して,スコットランド方言では [p, t, k] と無気音で実現されるなどが挙げられる.また,/l/ が RP では環境によっては dark l となるのに対し,アイルランド方言では常に clear l であるなどの違いもある.[r] の実現形の変異もよく知られている.

(2) phonotactic (structural) differences. ある音素が生じたり生じなかったりする音環境が異なるという場合.non-prevocalic /r/ の実現の有無が,この典型例の1つである.GA (General American) ではこの環境で /r/ が実現されるが,対応する RP では無音となる (cf. rhotic) .音声的実現よりも一歩抽象的なレベルにおける音素配列に関わる異なり方といえる.

(3) systemic differences. 音素体系が異なっているがゆえに,個々の音素の対応が食い違うような場合.RP でも GA でも /u/ と /uː/ は異なる2つの音素であるが,スコットランド方言では両者はの区別はなく /u/ という音素1つに統合されている.母音に関するもう1つの例を挙げれば,stock と stalk とは RP では音素レベルで区別されるが,アメリカ英語やカナダ英語の方言のなかには音素として融合しているものもある (cf. 「#484. 最新のアメリカ英語の母音融合を反映した MWALED の発音表記」 ([2010-08-24-1]),「#2242. カナダ英語の音韻的特徴」 ([2015-06-17-1])) .子音でいえば,loch の語末子音について,RP では [k] と発音するが,スコットランド方言では [x] と発音する.これは,後者の変種では /k/ とは区別される音素として /x/ が存在するからである.

(4) lexical-incidental differences. 音素体系や音声的実現の方法それ自体は変異しないが,特定の語や形態素において,異なる音素・音形が選ばれる場合がある.変種間で異なる傾向があるという場合もあれば,話者個人によって異なるという場合もある.例えば,either の第1音節の母音音素は,変種によって,あるいは個人によって /iː/ か /aɪ/ として発音される.その変種や個人は,両方の母音音素を体系としてもっているが,either という語に対してそのいずれがを適用するかという選択が異なっているの.つまり,音韻レベル,音声レベルの違いではなく,語彙レベルの違いといってよいだろう.

一般に,発音の規範にかかわる世間の言説で問題となるのは,このレベルでの違いである.例えば,accomplish という語の第2音節の強勢母音は strut の母音であるべきか,lot の母音であるべきか,Nazi の第2子音は /z/ か /ʦ/ 等々.

・ Wells, J. C. Accents of English. Vol. 1. An Introduction. Cambridge: CUP, 1982.

2015-07-09 Thu

■ #2264. カナダ英語における non-prevocalic /r/ の社会的な価値 [canadian_english][rhotic][sociolinguistics]

「#2242. カナダ英語の音韻的特徴」 ([2015-06-17-1]) の記事において,(5) Retention of [r] について次のように述べた.「SCE 〔Standard Canadian English〕は一般的に rhotic である.歴史的には New England からの王党派 (Loyalists) によってもたらされた non-rhotic な変種の影響も強かったはずだが,rhotic なイギリス諸方言が移民とともに直接もたらされた経緯もあり,後者が優勢となったものだろう.」

この non-prevocalic /r/ に関する予想外の分布と展開をもう少し調べてみた.カナダ英語,とりわけ New England 変種と歴史的な関係の深い沿岸諸州のカナダ英語変種で,結果として rhotic となっていったのは,なぜなのだろうか.Bailey (144) によると,2つの理由があるという.

Two factors doubtless account for the eventual disappearance of New England r-less pronunciations in the Maritimes. One must certainly be the migration that brought other varieties of English to Canada. Since most of the newcomers were from northern England, Scotland, and Ireland (where [r] after vowels was and is a systematic feature of pronunciation), they provided an English that competed with that of the American Loyalists, and apparently these migrants were more influential than those from the south of England, where r-loss was well established in prestige dialects by the early nineteenth century. But a more important reason is to be found in the growing sense of national identity among the new Canadians. Their institutions may have been American in origin, but as keepers of the true Loyalist faith they despised the rebels and were staunch in their defense against attempts by the United States to annex Canada in the War of 1812. In the years that followed, they continued to resist threats of annexation from the south, and though they had not yet formed a nation, they constituted a community. By maintaining Loyalist traditions, they believed that they were preserving Loyalist language. In fact, they reversed the process of change already well established at the time of their exodus northward.

1つは,New England からの移民のほかにも,直接ブリテン諸島からやってきた移民がいたためであるとしている.後者にはとりわけ北部イングランド,スコットランド,アイルランドの出身者が多く,その故郷では「#452. イングランド英語の諸方言における r」 ([2010-07-23-1]) で見たように,過去にも現在にも rhotic な変種が主として行われている.

しかし,より重要な理由は,New England からカナダへ移民した王党派 (Loyalists) が感じるようになった "national identity" にあるだろうという.彼らは生まれこそアメリカであり,New England であったが,王党派としてカナダへ逃れてからは,むしろカナダを併合しようと企む新生アメリカ合衆国に対して反感を募らせた.1812年に英米間の戦争が再発してからは,彼らはますますアメリカに対する反感を強め,rhotic な発音を採用することによって,non-rhotic な発音をすでに定着させつつあった New England と,社会言語学的に距離を置こうとしたのではないか ("sociolinguistic distancing") .

当時の方言状況や /r/ に関する変化の詳細について不案内なので,この説を適切に評価することはできないが,少なくとも英語の諸変種において non-prevocalic /r/ が社会言語学的な価値を帯びやすいことは歴史的な事実である.この問題については,「#406. Labov の New York City /r/」 ([2010-06-07-1]),「#1050. postvocalic r のイングランド方言地図について補足」 ([2012-03-12-1]),「#1371. New York City における non-prevocalic /r/ の文体的変異の調査」 ([2013-01-27-1]),「#1535. non-prevocalic /r/ の社会的な価値」 ([2013-07-10-1]) を参照されたい.

・ Bailey, Richard W. "The English Language in Canada." English as a World Language. Ed. Richard W. Bailey and Manfred Görlach. Ann Arbor: U of Michigan P, 1982. 134--76.

2015-07-06 Mon

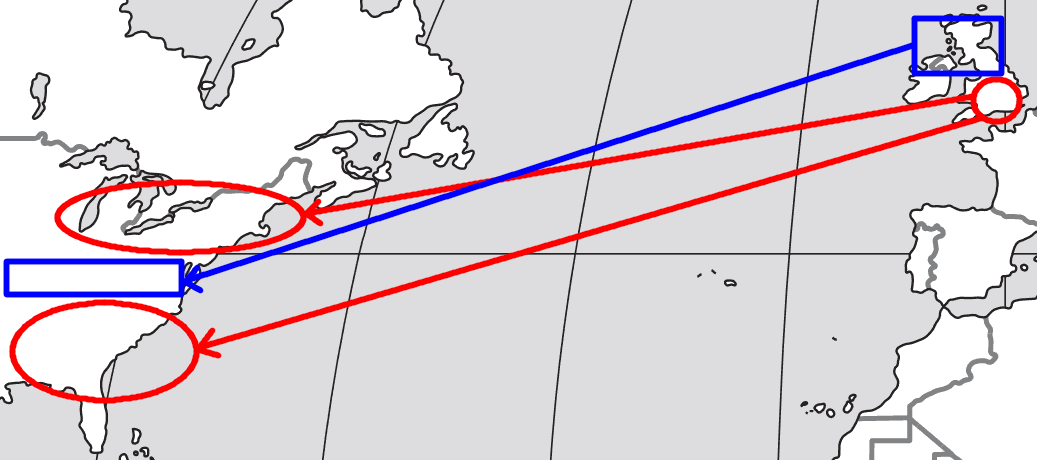

■ #2261. イギリスからアメリカへの移民の出身地 (1) [history][ame][bre][ame_bre][rhotic][geography][map][demography]

標題は「#1701. アメリカへの移民の出身地」 ([2013-12-23-1]) で取り上げた話題だが,今回は地図を示しつつ解説する.

アメリカ英語の方言形成過程を理解するには,17世紀に始まるイギリス諸島からの初期の移民と,その後のアメリカ内での移住の歴史が大きく関わってくる.イギリス人によるアメリカへの植民は,1607年の Jamestown の建設に始まるが,この植民に携わったのは主としてイングランド南部出身者だった.最初の入植者として彼らの言語的な役割は大きく,イングランド南部方言が Jamestown にもたらされ,後にアメリカ南部に拡がる契機が作られた.

1620年に Plymouth にたどり着いた "Pilgrim fathers" にも,イングランド南部(および東部)出身者が多かった.彼らは,先の入植者と同様に,およそイングランド南部の方言特徴を携えて新大陸に渡ったのであり,New England を中心とした北東部海岸地域にその方言特徴を定着させた.

一方,1680年代からはイングランド中部・北部やウェールズからのクエーカー教徒 (Quakers) が大挙して Pennsylvania へ入植した.Pennsylvania などの中部へは,さらに18世紀の半ばにスコットランド系アイルランド人 (Scots-Irish) が数多く流入し,後の西部開拓の原動力となった.また,19世紀半ばにも多くのアイルランド人が押し寄せた.中部諸州に入り,西部へと展開したこれらイングランド南部以外の地域からやってきた移民たちは,いわば非標準的といえるイギリス諸方言を携えて新大陸にやってきたのだが,この諸方言こそが,後のアメリカにおける主たる方言となる中部方言 (Midland dialect) の種だったのである.

イギリス諸島からの移民の出身地と方言を念頭に,上記をまとめると次のようになる.標準的なイングランド南部方言を携えたイングランド南部出身者は,その標準変種をアメリカの New England や南部諸州へと伝えた.一方,非標準的なイングランド中部・北部,ウェールズ,スコットランド,アイルランドの諸方源を携えた地方出身者は,その非標準変種をアメリカの Pennsylvania や中部諸州,そして西部へと広く伝えた.大雑把に図式化すると,以下の地図の通りである.

このようなアメリカ英語形成期 (1607--1790) における初期移民の効果は,現代アメリカ英語の non-prevocalic /r/ の分布によく反映されていると言われる.「#453. アメリカ英語の諸方言における r」 ([2010-07-24-1]) の地図に示した通り,大雑把にいってアメリカ中部・西部の広い地域では car, four などの語末の /r/ は発音される,すなわち rhotic である.これは,「#452. イングランド英語の諸方言における r」 ([2010-07-23-1]) で見たように,現代のイングランド周辺地域の方言が non-rhotic であることに対応する.一方,アメリカの New England と南部諸州では,およそ non-rhotic である.これは,イングランドの中心部がおよそ rhotic であることと符合する.[2010-07-24-1]で触れたとおり,この分布は偶然ということではなく,歴史的な連続性を疑うべきだろう.

移民先の方言の形成や分布を論じるにあたっては,移民の出身地と携えてきた方言に注目することが肝要である.関連して,以下の記事も参照.

・ 「#1698. アメリカからの英語の拡散とその一般的なパターン」 ([2013-12-20-1])

・ 「#1699. アメリカ発の英語の拡散の年表」 ([2013-12-21-1])

・ 「#1700. イギリス発の英語の拡散の年表」 ([2013-12-22-1])

・ 「#1702. カリブ海地域への移民の出身地」 ([2013-12-24-1])

・ 「#1711. カリブ海地域の英語の拡散」 ([2014-01-02-1])

2015-06-17 Wed

■ #2242. カナダ英語の音韻的特徴 [vowel][diphthong][consonant][rhotic][yod-dropping][merger][phonetics][phonology][canadian_english][ame][variety]

昨日の記事「#2241. Dictionary of Canadianisms on Historical Principles」 ([2015-06-16-1]) に引き続き,UBC での SHEL-9/DSNA-20 Conference 参加の余勢を駆って,カナダ英語の話題.

カナダ英語は,「#313. Canadian English の二峰性」 ([2010-03-06-1]) でも指摘したように,歴史的に American English と British English の双方に規範を仰いできたが,近年は AmE への志向が強いようだ.いずれの磁石に引っ張られるかは,発音,文法,語彙,語法などの部門によっても異なるが,発音については,カナダ英語はアメリカ英語と区別するのが難しいほどに類似していると言われる.そのなかで,Brinton and Fee (426--30) は標準カナダ英語 (Standard Canadian English; 以下 SCE と表記) の音韻論的特徴として以下の8点に言及している.

(1) Canadian Raising: 無声子音の前で [aʊ] -> [ʌu], [aɪ] -> [ʌɪ] となる.したがって,out and about は,oat and a boat に近くなる.有声子音の前では上げは生じないため,次の各ペアでは異なる2重母音が聞かれる.lout/loud, bout/bowed, house/houses, mouth (n.)/mouth (v.), spouse/espouse; bite/bide, fife/five, site/side, tripe/tribe, knife/knives. スコットランド変種,イングランド北部変種,Martha's Vineyard 変種 (cf. [2015-02-22-1]) などにおいても,似たような上げは観察されるが,Canadian Raising はそれらとは関係なく,独立した音韻変化と考えられている.

(2) Merger of [ɑ] and [ɔ]: 85%のカナダ英語話者にみられる現象.19世紀半ばからの変化とされ,General American でも同じ現象が観察される.この音変化により以下のペアはいずれも同音となっている.offal/awful, Don/dawn, hock/hawk, cot/caught, lager/logger, Otto/auto, holly/Hawley, tot/taught. 一方,GA と異なり,[ɹ] の前では [ɔ] を保っているという特徴がある (ex. sorry, tomorrow, orange, porridge, Dorothy) .この融合については,「#484. 最新のアメリカ英語の母音融合を反映した MWALED の発音表記」 ([2010-08-24-1]) を参照.

(3) Voicing of intervocalic [t]: 母音に挟まれた [t] が,有声化し [d] あるいは [ɾ] となる現象.結果として,以下のペアはそれぞれ同音となる.metal/medal, latter/ladder, hearty/hardy, flutter/flooder, bitter/bidder, litre/leader, atom/Adam, waiting/wading. SCE では,この音韻過程が他の環境へも及んでおり,filter, shelter, after, sister, washed out, picture などでも生じることがある.

(4) Yod dropping: SCE では,子音の後のわたり音 [j] の削除 (glide deletion) が,GA と同様に s の後では生じるが,GA と異なり [t, d, n] の後では保持されるということが伝統的に主張されてきた.しかし,実際には,GA の影響下で,後者の環境においても yod-dropping が生じてきているという (cf. 「#841. yod-dropping」 ([2011-08-16-1]),「#1562. 韻律音韻論からみる yod-dropping」 ([2013-08-06-1])) .

(5) Retention of [r]: SCE は一般的に rhotic である.歴史的には New England からの王党派 (Loyalists) によってもたらされた non-rhotic な変種の影響も強かったはずだが,rhotic なイギリス諸方言が移民とともに直接もたらされた経緯もあり,後者が優勢となったものだろう.

(6) Marry/merry/Mary: 標準イギリス英語では3種の母音が区別されるが,カナダ英語とアメリカ英語のいくつかの変種では,Mary と merry が [ɛr] へ融合し,marry が [ær] として区別される2分法である.さらに,カナダ英語では英米諸変種と異なり,Barry, guarantee, caramel などで [æ] がより低く調音される.

(7) Secondary stress: -ory, -ary, -ery で終わる語 (ex. laboratory, secretary, monastery ) で,GA と同様に,第2強勢を保つ.

(8) [hw] versus [w]: GA の傾向と同様に,which/witch, where/wear, whale/wale, whet/wet の語頭子音が声の対立を失い,同音となる.

このように見てくると,SCE 固有の音韻的特徴というよりは,GA と共通するものも多いことがわかる.概ね共通しているという前提で,部分的に振るまいが違う点を取り上げて,カナダ英語の独自性を出そうというところか.Brinton and Fee (526) が Bailey (161)) を引いて言うように,"What is distinctly Canadian about Canadian English is not its unique linguistic features (of which there are a handful) but its combination of tendencies that are uniquely distributed" ということだろう.

アメリカ英語とイギリス英語の差違についても,ある程度これと同じことが言えるだろうと思っている.「#2186. 研究社Webマガジンの記事「コーパスで探る英語の英米差 ―― 基礎編 ――」」 ([2015-04-22-1]) で紹介した,研究社WEBマガジン Lingua リンガへ寄稿した拙論でも述べたように,「歴史的事情により,アメリカ英語とイギリス英語の差異は,単純に特定表現の使用・不使用として見るのではなく,その使用頻度の違いとして見るほうが往々にして妥当」である.使用の有無ではなく分布の違いこそが,ある変種を他の変種から区別する有効な指標なのだろうと思う.本来社会言語学的な概念である「変種」に,言語学的な観点を持ち込もうとするのであれば,このような微妙な差異に注意を払うことが必要だろう.

(後記 2015/06/19(Fri): Bailey (162) は,使用頻度の違いという見方をさらにカナダ英語内部の諸変種間の関係にも適用して,次のように述べている."The most useful perspective, then, is one in which Canadian English is viewed as a cluster of features that combine in varying proportions in differing communitites within Canada." (Bailey, Richard W. "The English Language in Canada." English as a World Language. Ed. Richard W. Bailey and Manfred Görlach. Ann Arbor: U of Michigan P, 1983. 134--76.))

・ Brinton, Laurel J. and Margery Fee. "Canadian English." The Cambridge History of the English Language. Vol. 6. Cambridge: CUP, 2001. 422--40 .

・ Bailey, Richard W. "The English Language in Canada." English as a World Language. Ed. Richard W. Bailey and Manfred Görlach. Ann Arbor: U of Michigan P, 1982. 134--76.

2015-05-04 Mon

■ #2198. ヨーロッパ諸語の様々な r [phonetics][consonant][rhotic][rhotacism][wave_theory]

古今東西の大半の印欧諸語において,r 音の実現は,歯茎ふるえ音 (alveolar trill) の [r] としてなされる.しかし,よく知られているように r の変異は著しく,とりわけ主要な印欧語における標準的な実現が [r] ではないことが注目に値する.英語では歯茎接近音 (alveolar approximant) [ɹ] やそり舌接近音 (retroflex approximant) [ɻ] が典型的な実現であり,フランス語では口蓋垂摩擦音 (uvular fricative) [ʁ],ドイツ語では口蓋垂ふるえ音 (uvular trill) [ʀ] が標準的である.これらの変異的 r も,もともとの [r] から歴史的に発展したものと考えられており,具体的には次のような過程が定説として受け入れられている(神山,p. 34 より引用).

(1) 英語において,母音が後続しない r [r] が17世紀までに歯茎接近音 [ɹ] に弱まり,その後,後者が徐々に一般化して,母音に先行する r までもが [ɹ] と発音されるに至った.

(2) フランスにおいては,17世紀中葉にパリの文学サロンに集い,当時の流行の先端にあった「才女たち」 (les précieuses) が舌先の代わりに口蓋垂をふるわせる,新たな r 音 [ʀ] を流行させた.この流行が徐々にフランス語圏全域に広まり,次いでドイツ語圏とデンマーク,さらに部分的にオランダ,スカンディナヴィア半島南部と西部,イタリア北部に波及した.

(3) (2) の過程が生じた後,r 音たる口蓋垂ふるえ音 [ʀ] が徐々に口蓋垂摩擦音 [ʁ] に簡素化し,無声音に接する場合や語末においては,その無声の異音 [χ] も用いられるに至った.

(2) については,本ブログでも「#1055. uvular r の言語境界を越える拡大」 ([2012-03-17-1]) で触れた.また,英語方言における口蓋垂の r については,「#1817. 英語の /l/ と /r/ (2)」 ([2014-04-18-1]) も参照されたい.

上記の定説では,(2) と (3) は時間的に連続しているものの,(1) はそれとは独立した音変化として提示されている.このように,印欧諸語の r の異音の分布と歴史的発展は,これまで部分的に関連づけられることはあっても,全体として結びつけようとする試みはなかった.しかし,神山はこれらすべてを1つの r 音の発展の流れのなかに位置づけようとしている.結論を先取りすれば,神山 (60) は次のような発展を想定している.論文では,この発展が調音音声学的に可能であることが論じられている.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| [r] | > | [z̺] | > | [ɹ] | > | [ɻ] | > | [ʁ̙] | > | [ʁ] | > | [ʀ]/[χ] |

この仮説によれば,現代英語の標準的な r は3?4の発展段階にあり,アメリカ英語に特徴的な r の音色を帯びた母音は5への発展との関連でとらえられるという.また,現代ドイツ語は6の段階,現代フランス語は7の段階に達しているとして,全体を統一的に説明できるという.

r についての調音音声学的な話題として,「#1818. 日本語の /r/」 ([2014-04-19-1]) と「#36. rhotacism」 ([2009-06-03-1]) も参照されたい.

(後記 2015/05/11(Mon):5月10日付で,論文の筆者じきじきに,上の結論に示した音的発達の指摘は本来イェスペルセンのものであるとご指摘頂きました.正確には,神山氏は,論考の p. 48以降でイェスペルセン説を再検討,再評価しているということです.言葉足らずの紹介ですみませんでした.以下コメントでのやりとりもご参照ください.)

・ 神山 孝夫 「ヨーロッパ諸語における様々な r 音について ―起源と印欧語学への示唆―」 『待兼山論叢』第48号文化動態論篇,2014年,33--71頁.

2014-11-14 Fri

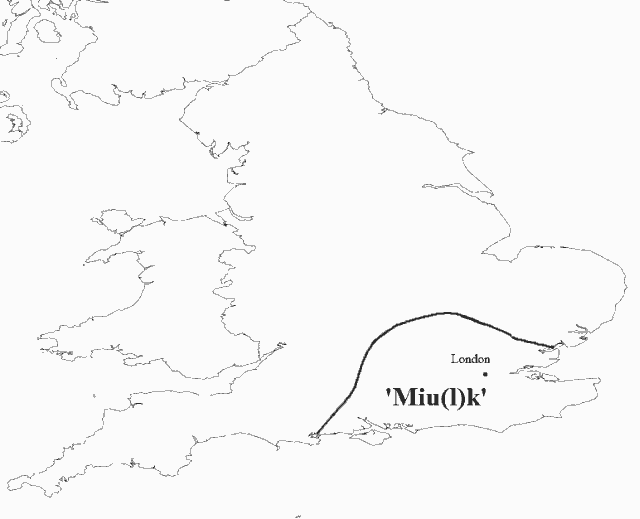

■ #2027. イングランドで拡がる miuk の発音 [bre][dialect][phonetics][assimilation][map][rhotic][vowel][l]

昨日の記事「#2026. intrusive r (2)」 ([2014-11-13-1]) で現代イングランドで分布を拡大させている現象の1つに注目したが,もう1つの急速に分布を拡げている音韻変化である [l] の母音化を紹介しよう.ある音韻環境において [l] が母音の音色を帯びる傾向がイングランド南東方言で顕著となってきており,拡大している (Trudgill 63--66; 地図は Trudgill 64 をもとに作成したもの) .

その代表例として挙げられるのが,milk の発音である.従来の [mɪlk] の発音が,[mɪʊlk] を経て [mɪʊk] へと変化してきている.[l] (特に dark l; cf. 「#1817. 英語の /l/ と /r/ (2)」 ([2014-04-18-1])) のもつ後舌性が直前の母音に影響を与えて,[ɪ] を [ɪʊ] に変え,さらに [l] 自らは消えて行くという過程である.母音の後に [l] が続く環境で広く起こっており,hill, roll, ball などでも同じ現象が確認される.音声学的には同化 (assimilation) の1例であり,さほど珍しいことでもないが,ロンドンで特に顕著に起こっており,南東イングランドを中心に影響力をもち始めているという点が興味深い.そこでは,fill と feel がともに [fɪʊ ? fɪʊl] に合一しており,doll と dole は [dʌʊ] へ収斂し,pull と Paul も [pʌʊ] へ融合してしまっている.

250年ほど前に non-prevocalic /r/ の脱落がロンドン周辺で起こり,勢力を拡大してきたことを考えると,現在 non-prevocalic /l/ の脱落がロンドンを中心に始まっているということは示唆的である.今後,イングランドのより広い地域の方言へ拡大し,イングランド現代方言における標準と目されるようになる可能性がある.

・ Trudgill, Peter. The Dialects of England. 2nd ed. Oxford: Blackwell, 2000.

2014-11-13 Thu

■ #2026. intrusive r (2) [rhotic][rp][phonetics][phonotactics][euphony][analogy]

「#500. intrusive r」 ([2010-09-09-1]) で見た "The idea(r) is . . . ." などに現われる r について.この現象は,RP を含む現代英語の諸方言で分布を広げている,現在進行中の言語変化である.単体であるいは子音が後続するときには /aɪˈdɪə/,母音が後続する環境では /aɪˈdɪər/ と変異する共時的現象だが,時間とともに分布を広げているという点では通時的現象でもある.

先の記事で述べたように,intrusive r が挿入されるのは,典型的に /ɔː/, /ɑː/, /ɜː/, /ə/ のいずれかの母音で終わる語末においてである.この変異を示す話者にとっては,これらの語の基底音形の末尾には /r/ が含まれており,母音が後続する環境では /r/ がそのまま実現されるが,それ以外の環境では /r/ が脱落した形で,すなわちゼロとして実現されるという規則が内在していると考えられる.

この変異あるいは変化の背景で作用しているカラクリを考えてみよう.伝統的な標準イギリス英語変種では,例えば ear の基底音形は /ɪər/,idea の基底音形は /aɪˈdɪə/ であり,/r/ の有無に関して明確に区別されていた.しかし,いずれの単語も母音が後続する環境以外では /ɪə/ という語尾で実現されるために,それぞれの基底音形における /r/ の有無について,表面的なヒントを得る機会が少ない.語彙全体を見渡せば,基底音形が /ə/ で終わる語よりも /ər/ で終わる語のほうが圧倒的に多いという事情もあり,類推作用 (analogy) の効果で idea などの基底音形の末尾に /r/ が挿入されることとなった.これにより,ear と idea が表面的には同じ語末音で実現される機会が多いにもかかわらず異なる基底音形をもたなければならないという,記憶の負担となる事態が解消されたことになる.

このカラクリの要点は「表面的なヒント」の欠如である.母音が後続する環境以外,とりわけ単体で実現される際に,ear と idea とで語末音の区別がないことにより,互いの基底音形のあいだにも区別がないはずだという推論が可能となる.逆に言えば,実現される音形が常に区別される場合,すなわちそれぞれを常に /ɪər/, /aɪˈdɪə/ と発音する変種においては,このカラクリが作動するきっかけがないために,intrusive r は生じないだろうと予測される.そして,実際にこの予測は正しいことがわかっている.non-prevocalic /r/ を示す諸変種では intrusive r が生じておらず,そのような変種の話者は,他の変種での intrusive r を妙な現象ととらえているようだ.Trudgill (58) のコメントが興味深い.

. . . of course it [intrusive r] is a process which occurs only in the r-less accents. R-ful accents (as they are sometimes called), in places like the southwest, USA and Scotland, do not have this feature, because they have not undergone the loss of 'r' which started the whole process off in the first place. Speakers of r-ful accents therefore often comment on the intrusive-'r' phenomenon as a peculiar aspect of the accents of England. One can, for example, hear Scots ask 'Why do English people say "Canadarr"?'. English people of course do not say 'Canadarr', but those of them who have r-less accents do mostly say 'Canadarr and England' /kænədər ən ɪŋglənd/.

r の発音の有無については,「#406. Labov の New York City /r/」 ([2010-06-07-1]),「#452. イングランド英語の諸方言における r」 ([2010-07-23-1]),「#453. アメリカ英語の諸方言における r」 ([2010-07-24-1]),「#1050. postvocalic r のイングランド方言地図について補足」 ([2012-03-12-1]),「#1371. New York City における non-prevocalic /r/ の文体的変異の調査」 ([2013-01-27-1]),「#1535. non-prevocalic /r/ の社会的な価値」 ([2013-07-10-1]) ほか,rhotic を参照.

・ Trudgill, Peter. The Dialects of England. 2nd ed. Oxford: Blackwell, 2000.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow