2024-12-25 Wed

■ #5721. 音象徴は語の適者生存を助長する [evolution][sound_symbolism][phonaesthesia][phonetics][vowel]

昨日の記事「#5720. little の i は音象徴か?」 ([2024-12-24-1]) に引き続き,Jespersen による「[i] = 小さい」の音象徴 (sound_symbolism) に関する論考より.

Jespersen は同論文で当該の音象徴を体現する多くの例を挙げているが,冒頭に近い部分で,音象徴の議論にありがちな誤解2点について,注意深く解説している.

In giving lists of words in which the [i] sound has the indicated symbolic value, I must at once ask the reader to beware of two possible misconceptions: first, I do not mean to say that the vowel [i] always implies smallness, or that smallness is everywhere indicated by means of that vowel; no language is consistent in that way, and it suffices to mention the words big and small, or the fact that thick and thin have the same vowel, to show how absurd such an idea would be.

Next, I am not speaking of the origin or etymology of the words enumerated: I do not say that they have from the very first taken their origin from a desire to express small things symbolically. It is true that I believe that some of the words mentioned have arisen in that way,---many of our i-words are astonishingly recent---but for many others it is well-known that the vowel i is only a recent development, the words having had some other vowel in former times. What I maintain, then, is simply that there is some association between sound and sense in these cases, however it may have taken its origin, and however late this connexion may be (exactly as I think that we must recognize secondary echoisms). But I am firmly convinced that the fact that a word meaning little or little thing contains the sound [i], has in many, or in most, cases been strongly influential in gaining popular favour for it; the sound has been an inducement to choose and to prefer that particular word, and to drop out of use other words for the same notion, which were not so favoured. In other words, sound-symbolism makes some words more fit to survive and gives them a considerable strength in their struggle for existence. If you want to use some name of an animal for a small child, you will preferably take one with sound symbolism, like kid or chick . . . , rather than bat or pug or slug, though these may in themselves be smaller than the animal chosen. (285--86)

1つめは「[i] = 小さい」の音象徴は絶対的・必然的なものではなく,あくまで蓋然的なものにすぎない点の確認である.2つめは,当該の音象徴を体現している語について,その音形と意味の関係が語源の当初からあったのか,後に形成されたのかは問わないということだ.合わせて,共時的にも通時的にも,音象徴の示す関係は緩い傾向にとどまり,何かを決定する強い力をもっているわけではない点が重要である.

それでも Jespersen は,引用の最後でその用語を使わずに力説している通り,音象徴には語の「適者生存」 (survival of the fittest) を助長する効果があると確信している.音象徴は,言語において微弱ながらも常に作用している力とみなすことができるだろうと.

・ Jespersen, O. "Symbolic Value of the Vowel I." Philologica 1 (1922). Reprinted in Linguistica: Selected Papers in English, French and German. Copenhagen: Levin & Munksgaard, 1933. 283--303.

2024-12-24 Tue

■ #5720. little の i は音象徴か? [sound_symbolism][phonaesthesia][phonetics][hellog_entry_set][link][sound_change][vowel]

音象徴 (sound_symbolism) は,言語学では伝統的に周辺的な扱いを受けてきた.この件については「#1269. 言語学における音象徴の位置づけ」 ([2012-10-17-1]) をはじめとする一連の記事で取り上げてきた.

そのような中で,Jespersen は異色である.1922年の論文で,英語やその他の言語における [i] の音象徴について熱っぽく論じているのだ.論文の冒頭から熱い.

Sound symbolism plays a greater role in the development of languages than is admitted by most linguists. In this paper I shall attempt to show that the vowel [i], high-front-unround, especially in its narrow or thin form, serves very often to indicate what is small, slight, insignificant, or weak. (283)

[i] が「小さい」と結びつけられる音象徴は広く知られており,本ブログでも「#242. phonaesthesia と 遠近大小」 ([2009-12-25-1]) で触れた.Jespersen は,この論文のなかで,多くの例を挙げながら [i] の「小ささ」についてグイグイと議論していく.

特におもしろいのは, little という,この話題との関連で真っ先に思い浮かぶ英単語についての論考である."Semantic and Phonetic Changes" と題する第7節で,次のように述べている.

The influence on sound development is first seen in the very word little. OE. lytel shows with its y, that the vowel must originally have been u, and this is found in OSax. luttil, OHG. luzzil; cf. Serb. lud 'little' and OIr. lútu 'little finger' (Falk and Torp); but then the vowel in Goth. leitils (i.e. lītils and ON. lítinn is so difficult to account for on ordinary principles that the NED. in despair thinks that the two words are "radically unconnected". I think we have here an effect of sound symbolism. The transition in E. from y to it of course is regular, being found in innumerable words in which sound symbolism cannot have played any role, but in modern English we have a further slight modification of the sound which tends to make the word more expressive, I refer to the form represented in spelling as "leetle". In Gill's Logonomia (1621, Jiriczek's reprint 48), where he mentions the "particle" tjni (j is his sign for the diphthong in sign) he writes "a lïtle tjni man" with ï (his sign for the vowel in seen), though elsewhere he writes litle with short i. NED. under leetle calls it "a jocular imitation of a hesitating (?) or deliberately emphatic pronunciation of little". Payne mentions from Alabama leetle "with special and prolonged emphasis on the î sound to indicate a very small amount". I suspect that what takes place is just as often a narrowing or thinning of the vowel sound as a real lengthening, just as in Dan. bitte with narrow or thin [i], see above. To the quotations in NED. I add the following: Dickens Mutual Fr. 861 "a leetle spoilt", Wells Tono-B. 1. 92 "some leetle thing", id. War and Fut. 186 "the little aeroplane ... such a leetle thing up there in the night".---It is noteworthy that in the word for the opposite notion, where we should according to the usual sound laws expect the vowel [i] (OE. micel, Sc. mickle, Goth. mikils) we have instead u: much, but this development is not without parallels, see Mod. E. Gr. I. 3. 42. In Dan. dial, mög(el) for the same word the abnormal vowel is generally ascribed to the influence of the labial m; in both forms the movement away from i may have been furthered by sound-symbolic feeling. (301--02)

「[i] = 小さい」という音象徴について,little の母音はポジティヴに,対義語 much の母音はネガティヴに反応し音変化を経てきた,という鋭い洞察だ.もともとの語源形との関連で音象徴を論じるのみならず,音変化の動機づけとしての音象徴を考察していくこともまた重要なのではないかと気付かされた.

・ Jespersen, O. "Symbolic Value of the Vowel I." Philologica 1 (1922). Reprinted in Linguistica: Selected Papers in English, French and German. Copenhagen: Levin & Munksgaard, 1933. 283--303.

2023-09-28 Thu

■ #5267. 言語におけるアイコン性について考えてみませんか? [iconicity][sound_symbolism][onomatopoeia][phonaesthesia][reduplication][phonetics][prosody]

昨日の Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にて「#849. 言語における恣意性とアイコン性と題する放送回を配信した.

アイコン性 (iconicity) は,連日本ブログで取り上げている,今井むつみ・秋田喜美(著)『言語の本質』(中公新書,2023年)でも大きく取り上げられており,とりわけ第2章「アイコン性 --- 形式と意味の類似性」で詳しく論じられている.「ドキドキ」「そろりそろり」「グングン」「ブーブー」のような日本語オノマトペ (onomatopoeia) に典型的にみられる語形の重複 (reduplication) に始まり,とりわけ清音/濁音,母音や子音の音質,プロソディなど音象徴 (sound_symbolism) に代表される音のアイコン性が注目されている.

アイコン性とは,現実世界のモノやコトを言語に写し取る際に自然と付随してくる類似性のことである.ヒトは,現実のモノやコトを100%そのままに言語にコピーすることはできない.完全なレプリカはどうしても作り得ないのである.ヒトの能力には限界があるし,そもそも言語という媒体(ここでは話し言葉に限定して考える)にも制限がある.せいぜいできるのは,現実を影のように近似的に写し取ることぐらいである.

しかし,それぐらい緩い写し取りであるから,むしろ上記の制限のなかではなかなかに自由であり,大きな方向付けはなされるものの,その範囲内ではヴァリエーションも豊富である.完全同一ではなく緩い類似性にすぎないからこそ,適度な自然さと適度な遊びがあって利用しやすいということだろう.

言語におけるアイコン性は,語形や発音について言われることが多いが,統語やより大きな単位についても言えることがありそうだ.また,話し言葉に限定せず書き言葉に考察範囲を拡げれば,視覚的な媒体であるからアイコン性の活躍の場は激増するだろう.言語は恣意的であると同時に,多分にアイコン的である.

皆さんも,言語におけるアイコン性について事例を挙げつつ考えてみませんか.上記の heldio 配信回のコメント欄などにお寄せいただければ.

・ 今井 むつみ・秋田 喜美 『言語の本質 --- ことばはどう生まれ,進化したか』 中公新書,2023年.

2023-05-05 Fri

■ #5121. 音象徴は言語学では周辺的な位置づけ [link][sound_symbolism][phonaesthesia][onomatopoeia][japanese][contrastive_linguistics][voicy][heldio][khelf][goshosan][masanyan][fujiwarakun][youtube]

この GW は,Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にて khelf(慶應英語史フォーラム)協賛の対談企画を展開しています.日々 khelf メンバーが入れ替り立ち替り現われ,落ち着いて対談したり,あるいはパーティのように賑やかに盛り上がったりしています.

heldio は毎朝6時に更新していますが,今朝公開された最新回は「#704. なぜ日本語には擬音語・擬態語が多いのか? --- 森田まさにゃん,五所さん,藤原くんと音象徴を語る爆笑回」です.音象徴 (sound_symbolism) をめぐって4人が賑やかに雑談しています.

この回は,一昨日の放送回「#702. いいネーミングとは? --- 五所万実さん,藤原郁弥さん,まさにゃんとの対談」の続編でもありますので,ぜひそちらもお聴きください.

今回取り上げた音象徴は,常に人気のある話題です.日本語生活においてオノマトペ (onomatopoeia) はとても身近ですし,日常的な商標などに反映されている音のイメージの話題も関心を引きます.しかし,音象徴は,その話題性の高さとは裏腹に,言語学においては周辺的な存在とみられることが多いのです.なぜかというと,音「象徴」という呼び名が示唆するとおり,そこに意味があるのかないのかよく分からない,微妙な位置づけだからです.普遍的なような,それでいて恣意的なような・・・.

音象徴について本ブログでも様々に取り上げてきましたが,今回は heldio 対談という形で,この魅力的な話題に4人で再訪した次第です.

以下に,今回の出演者3名のプロフィールページへのリンクを張っておきます.

・ 五所万実さん(目白大学): https://researchmap.jp/mamg

・ 「まさにゃん」こと森田真登さん(武蔵野学院大学): https://note.com/masanyan_frisian/n/n01938cbedec6

・ 藤原郁弥さん(慶應義塾大学大学院生): https://sites.google.com/view/drevneanglijskij-jazyk/home

雑談の最後に触れられている,まさにゃんによる YouTube チャンネル「まさにゃんチャンネル【英語史】」の2.4万回再生を誇る人気動画「語源で学ぶ英単語?【st, fl, sw, sp, gl】」では,英語における音象徴の興味深い事例が取り上げられています.ぜひこちらもご視聴ください.

2023-04-06 Thu

■ #5092. 商標言語学と英語史・歴史言語学の接点 [trademark][goshosan][youtube][voicy][heldio][link][semantics][semantic_change][metaphor][metonymy][synecdoche][rhetoric][onomastics][personal_name][toponymy][eponym][sound_symbolism][phonaesthesia][capitalisation][linguistic_right][language_planning][semiotics][punctuation]

昨日までに,Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」や YouTube 「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」を通じて,複数回にわたり五所万実さん(目白大学)と商標言語学 (trademark linguistics) について対談してきました.

[ Voicy ]

・ 「#667. 五所万実さんとの対談 --- 商標言語学とは何か?」(3月29日公開)

・ 「#671. 五所万実さんとの対談 --- 商標の記号論的考察」(4月2日公開)

・ 「#674. 五所万実さんとの対談 --- 商標の比喩的用法」(4月5日公開)

[ YouTube ]

・ 「#112. 商標の言語学 --- 五所万実さん登場」(3月22日公開)

・ 「#114. マスクしていること・していないこと・してきたことは何を意味するか --- マスクの社会的意味 --- 五所万実さんの授業」(3月29日公開)

・ 「#116. 一筋縄ではいかない商標の問題を五所万実さんが言語学の切り口でアプローチ」(4月5日公開)

・ 次回 #118 (4月12日公開予定)に続く・・・(後記 2023/04/12(Wed):「#118. 五所万実さんが深掘りする法言語学・商標言語学 --- コーパス法言語学へ」)

商標の言語学というのは私にとっても馴染みが薄かったのですが,実は日常的な話題を扱っていることもあり,関連分野も多く,隣接領域が広そうだということがよく分かりました.私自身の関心は英語史・歴史言語学ですが,その観点から考えても接点は多々あります.思いついたものを箇条書きで挙げてみます.

・ 語の意味変化とそのメカニズム.特に , metonymy, synecdoche など.すると rhetoric とも相性が良い?

・ 固有名詞学 (onomastics) 全般.人名 (personal_name),地名,eponym など.これらがいかにして一般名称化するのかという問題.

・ 言語の意味作用・進化論・獲得に関する仮説としての "Onymic Reference Default Principle" (ORDP) .これについては「#1184. 固有名詞化 (1)」 ([2012-07-24-1]) を参照.

・ 記号論 (semiotics) 一般の諸問題.

・ 音象徴 (sound_symbolism) と音感覚性 (phonaesthesia)

・ 書き言葉における大文字化/小文字化,ローマン体/イタリック体の問題 (cf. capitalisation)

・ 言語は誰がコントロールするのかという言語と支配と権利の社会言語学的諸問題.言語権 (linguistic_right) や言語計画 (language_planning) のテーマ.

細かく挙げていくとキリがなさそうですが,これを機に商標の言語学の存在を念頭に置いていきたいと思います.

2021-05-14 Fri

■ #4400. 「犬猫」と cats and dogs の順序問題 [sound_symbolism][phonaesthesia][onomatopoeia][idiom][binomial][prosody][alliteration][phonetics][vowel][khelf_hel_intro_2021][clmet][coca][coha][bnc][sobokunagimon]

目下開催中の「英語史導入企画2021」より今日紹介するコンテンツは,学部生よりアップされた「犬猿ならぬ犬猫の仲!?」です.日本語ではひどく仲の悪いことを「犬猿の仲」と表現し,決して「犬猫の仲」とは言わないわけですが,英語では予想通り(?) cats and dogs だという興味深い話題です.They fight like cats and dogs. のように用いるほか,喧嘩ばかりして暮らしていることを to lead a cat-and-dog life などとも表現します.よく知られた「土砂降り」のイディオムも「#493. It's raining cats and dogs.」 ([2010-09-02-1]) の如くです.

これはこれとして動物に関する文化の日英差としておもしろい話題ですが,気になったのは英語 cats and dogs の語順の問題です.日本語では「犬猫」だけれど,上記の英語のイディオム表現としては「猫犬」の順序になっています.これはなぜなのでしょうか.

1つ考えられるのは,音韻上の要因です.2つの要素が結びつけられ対句として機能する場合に,音韻的に特定の順序が好まれる傾向があります.この音韻上の要因には様々なものがありますが,大雑把にいえば音節の軽いものが先に来て,重いものが後に来るというのが原則です.もう少し正確にいえば,音節の "openness and sonorousness" の低いものが先に来て,高いものが後にくるという順序です.イメージとしては,近・小・軽から遠・大・重への流れとしてとらえられます.音が喚起するイメージは,音象徴 (sound_symbolism) あるいは音感覚性 (phonaesthesia) と呼ばれますが,これが2要素の配置順序に関与していると考えられます.

母音について考えてみましょう.典型的には高母音から低母音へという順序になります.「#1139. 2項イディオムの順序を決める音声的な条件 (2)」 ([2012-06-09-1]) で示したように flimflam, tick-tock, rick-rack, shilly-shally, mishmash, fiddle-faddle, riffraff, seesaw, knickknack などの例が挙がってきます.「#1191. Pronunciation Search」 ([2012-07-31-1]) で ^([BCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZ]\S*) [AEIOU]\S* ([BCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZ]\S*) \1 [AEIOU]\S* \2$ として検索してみると,ほかにも chit-chat, kit-cat, pingpong, shipshape, zigzag などが拾えます.ding-dong, ticktack も思いつきますね.擬音語・擬態語 (onomatopoeia) が多いようです.

では,これを cats and dogs の問題に適用するとどうなるでしょうか.両者の母音は /æ/ と /ɔ/ で,いずれも低めの母音という点で大差ありません.その場合には,今度は舌の「前後」という対立が効いてくるのではないかと疑っています.前から後ろへという流れです.前母音 /æ/ を含む cats が先で,後母音 /ɔ/ を含む dogs が後というわけです.しかし,この説を支持する強い証拠は今のところ手にしていません.参考までに「#242. phonaesthesia と 遠近大小」 ([2009-12-25-1]) と「#243. phonaesthesia と 現在・過去」 ([2009-12-26-1]) をご一読ください.対句ではありませんが,動詞の現在形と過去形で catch/caught, hang/hung, stand/stood などに舌の前後の対立が窺えます.

さて,そもそも cats and dogs の順序がデフォルトであるかのような前提で議論を進めてきましたが,これは本当なのでしょうか.先に「英語のイディオム表現としては」と述べたのですが,実は純粋に「犬と猫」を表現する場合には dogs and cats もよく使われているのです.英米の代表的なコーパス BNCweb と COCA で単純検索してみたところ,いずれのコーパスにおいても dogs and cats のほうがむしろ優勢のようです.ということは,今回の順序問題は,真の問題ではなく見せかけの問題にすぎなかったのでしょうか.

そうでもないだろうと思っています.18--19世紀の後期近代英語のコーパス CLMET3.0 で調べてみると,cats and dogs が18例,dogs and cats が8例と出ました.もしかすると,もともと歴史的には cats and dogs が優勢だったところに,20世紀以降,最近になって dogs and cats が何らかの理由で追い上げてきたという可能性があります.実際,アメリカ英語の歴史コーパス COHA でざっと確認した限り,そのような気配が濃厚なのです.

「犬猫」か「猫犬」か.単なる順序の問題ですが,英語史的には奥が深そうです.

2021-04-21 Wed

■ #4377. 擬音語における英語の /z/ と日本語の /b/ [onomatopoeia][phonetics][phonaesthesia][sound_symbolism][arbitrariness][khelf_hel_intro_2021]

「英語史導入企画2021」の一環として昨日学部ゼミ生より提供されたされたのは「MAZDA Zoom-Zoom スタジアムの Zoom って何」という,非常に身近に感じられる話題.擬音語やオノマトペ (onomatopoeia) に関心がある向きには「へぇ,なるほど」と読めるコンテンツだと思います.

コンテンツ内で詳述されているとおり,車がエンジンを吹かして疾走する音は日本語では「ブーン」辺りが一般的ですが,英語では zoom などとなるわけですね./z/ と /b/ は子音として調音点も調音様式も異なっており,普通は結びつかない2音だと思います.英語耳と日本語耳とではかなりの差があるということでしょうか.(別の学生より,zip (ビュッ)の例も挙がってきました.)

ここで思い出したのが,以前私が書いた「#4196. なぜ英語でいびきは zzz なのですか?」 ([2020-10-22-1]) です.日本語のいびきの音「グーグー」に対して,英語では zzz と発音・表記されることはよく知られています.しかし,zzz は本来はいびきの音というよりも虫の羽音を表わす擬音語としてスタートしました.日本語で虫の羽音といえば「ブーン」や「ブンブン」が典型だと思いますが,ここでも英語の /z/ と日本語の /b/ が対応していることになりますね.英語耳と日本語耳はおおいに違っていそうですが,その違い方にはパターンがあるのかもしれません.

一般に言語学では,オノマトペは言語の恣意性 (arbitrariness) の反例を提供するといわれます.これは,言語が異なってもそこそこ似てくるものだということを含意しています.しかし,上記の日英両言語の対応例をみていると,だいぶん違うなあという印象を抱きますね.「#3850. 英語の動物の鳴き声」 ([2019-11-11-1]) なども日英語を比べてみると,いろいろと発見があると思います.

2018-11-07 Wed

■ #3481. 日本語のガ行鼻濁音の奥深さ? [phonology][phoneme][phonaesthesia][language_myth][sociolinguistics][phonetics][consonant][nasal]

11月2日の読売新聞朝刊に「鼻濁音 大人の奥深さ醸し出す」と題する記事が掲載されていた.ボサ・ノヴァ・アーティストの中村善郎氏による「もったいない語辞典」の記事である.

〽夕焼け空がマッカッカ とんびがくるりと輪を描いた――.三橋美智也の「夕焼けとんび」で,子供の頃心に残った一節.「とんびが」の「が」が「ンガ」という感じに近く,見事な鼻濁音.その頃知識はなかったけれど,話し言葉と違い,歌の中では甘く丸く響く.それが綺麗だな,と思っていた.

鼻濁音は鼻に抜くと云うか,僕の印象では鼻の奥を後ろに広げて響かせる.普通に発音すると浅くがさつで耳障りな濁音を,柔らかく奥行きのある音に.邦楽や昭和の歌謡曲などでは必須の鼻濁音だが,ほぼ姿を消した.鼻濁音が醸し出すのは一定の距離感を崩さない大人の佇まいと奥深さ.濁音は押し付けがましく幼い自己主張.時にはそれが可愛さにも繋がるが.普段着のままの濁音,居住まいを正す鼻濁音,そんな面もある気がする.

ポルトガル語で歌うボサ・ノヴァは鼻音系を駆使する.ポル語自体の特徴であるがそれ以上に,生の感情を投げつけるような無粋さとは対極のあり方が,より美しい発音を求める…….ジョアン・ジルベルトを聴くとそんな風に思う.

鼻音を駆使する事は身体の後ろにも声を広げ,身体全体を響かせる事を可能に.その場を埋め尽くす声.発信すると云うよりは場の空気を変える.そう云ったかつての表現にも学ぶことは多いと思う.

距離を置く大人の /ŋ/ と押しつけがましい子供っぽい /g/ という対比がおもしろい.ガ行鼻濁音鼻濁音が「甘く丸く響く」というのも,不思議と共感できる.ガ行鼻濁音が喚起するポジティヴなイメージは,広く共有されるものかもしれない.

音声学や音韻論の立場からいえば,もちろんガ行鼻濁音も1子音にすぎない.日本語(共通語)では /g/ の異音,英語では独立した音素という違いはあるが,各言語を構成する1音にすぎず,機能的には他の異音や音素と変わるところがない.そこに何らかのイメージが付随しているとすれば,上記のような聴覚心理的な音感覚性 (phonaesthesia) の問題か,あるいは社会音声学的な問題だろう.

英語の /ŋ/ を社会音声学的な観点から扱った話題としては,-ing 語尾に関するものが知られている(「#1363. なぜ言語には男女差があるのか --- 女性=保守主義説」 ([2013-01-19-1]),「#1370. Norwich における -in(g) の文体的変異の調査」 ([2013-01-26-1]),「#1508. 英語における軟口蓋鼻音の音素化」 ([2013-06-13-1]),「#1764. -ing と -in' の社会的価値の逆転」 ([2014-02-24-1]) を参照).厳密には /ŋ/ 音そのものの問題というよりも,/ŋ/ 音を含む形態素の異形態の問題というべきだが,これらの記事を読んでもらえば分かるように,音に付随するイメージは,普遍的なものというよりも,多分に言語共同体に依存する社会的なものかもしれない.標題の「日本語のガ行鼻濁音の奥深さ」も,自然なものというよりも,社会的なものなのかもしれない.

2018-06-01 Fri

■ #3322. Many a mickle makes a muckle [proverb][phonaesthesia][sound_symbolism][alliteration][folk_etymology]

「塵も積もれば山となる」に対応する英語の諺について「#564. Many a little makes a mickle」 ([2010-11-12-1]) で取り上げた.強弱音節が繰り返される trochee の心地よいリズムの上に,語頭音として m が3度繰り返される頭韻 (alliteration) も関与しており,韻律的にも美しいフレーズである.

この諺には標記の「崩れた」ヴァージョンがあり,そちらもよく聞かれるようだ.muckle は語源的には mickle の異なる方言形にすぎず,同義語といってよい.

「#1557. mickle, much の語根ネットワーク」 ([2013-08-01-1]) で述べたように,古英語の myċel と同根だが,中英語では方言によって第1母音と第2子音が様々に変異し,多くの異形態が確認される.大雑把にいえば,mickle は北部方言寄り,muckle は中部方言寄りととらえておいてよい(MED の muchel (adj.) の異綴字を参照).

だが,mickle と muckle が同義語ということになると,標記のヴァージョンは「山も積もれば山となる」ということになり,諺として意味をなさない.これが有意義たり得るためには,mickle と little が同義語であると勘違いされていなければならない.そして,このヴァージョンは,実際にそのような誤解のもとに成り立っているに違いない.民間語源 (folk_etymology) の1例とみなせそうだ.

しかし,この誤解なり勘違いに基づく民間語源は,なかなかよくできた例である.まず,結果的に正しいヴァージョンよりも1つ多くの頭韻を踏んでいることになり,リズム的には完璧に近い.さらに,mickle が「小」で muckle が「大」という理解(あるいは誤解)は,「#242. phonaesthesia と 遠近大小」 ([2009-12-25-1]) で触れたように,英語の音感覚性 (phonaesthesia) に対応している.英語には,前舌母音の /ɪ/ が小さなものを, 後舌母音の /ʊ/ (現在の /ʌ/ はこの後舌母音からの発達)が大きなものを象徴する例が少なくない.かくして,「崩れた」ヴァージョンは,英語話者の音象徴 (sound_symbolism) の直感にも適っているのである.こちらのヴァージョンは初例が1793年となっており,正しいヴァージョンの1250年(より前)と比べればずっと新しいものだが,今後も人気を上げていく可能性があるかも!?

2017-05-15 Mon

■ #2940. ideophone [phonaesthesia][sound_symbolism][terminology]

ideophone, ideophonic という言語事象がある.「表意音(の)」と訳されるが,あまり馴染みがなかったので調べてみた.OED によると,2つの語義がある.

Linguistics (a) a term used by A. J. Ellis (in contradistinction to ideograph) for a sound or group of sounds denoting an idea, i.e. a spoken word; (b) an onomatopoeic or sound-symbolic word, especially one belonging to particular classes in Bantu languages.

1つ目は,ideograph (表意文字)に対応するもので,実際的には,音声上の有意味単位である形態素や語のことを指すのだろう.たいてい言語学で用いられるのは2つ目の語義においてであり,こちらは特にアフリカの諸言語にみられる擬音的で有意味な要素を指す.つまり,より知られている用語でいえば,音象徴 (sound_symbolism),音感覚性 (phonaesthesia),オノマトペ (onomatopoeia) といった現象と重なる.

生産的な ideophone の存在は,多くの言語で確認される.例えば,アメリカ原住民によって話される Yuman 語群の Kiliwa 語では,n, l, r の3子音が,意味的な基準で,強度や規模の程度によって,交替するのだという.n が「小」,l が「中」,r が「大」に対応する.例えば,「小さな丸」は tyin,「中丸」は tyil,「大丸」は tyir と言い,「ぬるい」は pan,「熱い」は pal,「極度に熱い」は par を表わすという.

同様に,Lakota (Siouan) 語 では種々の歯擦音の間で交替を示し,「一時的に荒れた表面」が waza で,「永久に荒れた表面」は waž, さらに荒れて「ねじられた,曲がった」は baxa で表わされるという.

上の例では,音列と意味によって構成されるある種の「体系」が感じられ,各子音に何らかの「意味」が伴っていると評価してもよさそうに思われる.しかし,その「意味」は抽象的で,的確には定義しがたい.明確な意味を有さない「音素」よりは有意味だが,明確な意味を有する「形態素」よりは無意味であるという点で,構造言語学の隙を突くような単位とみなすことができるだろう.何とも名付けがたい単位だが,このような単位は,実は古今東西の言語にかなり普遍的に存在するだろうと思っている.

方法論的な課題としては,このような話題が,構造言語学の枠内においては,実に曖昧な単位であるがゆえに扱いにくいということである.これを言語学として,まともに真面目に扱いうる良いアイディアはないものだろうか.

関連して,「#1269. 言語学における音象徴の位置づけ」 ([2012-10-17-1]),「#2222. 言語学における音象徴の位置づけ (2)」 ([2015-05-28-1]),「#2605. 言語学における音象徴の位置づけ (3)」 ([2016-06-14-1]) などの記事を参照.

・ Campbell, Lyle and Mauricio J. Mixco, eds. A Glossary of Historical Linguistics. Salt Lake City: U of Utah P, 2007.

2016-12-23 Fri

■ #2797. floccinaucinihilipilification [spelling][word_formation][latin][neo-latin][lexicology][phonaesthesia][sound_symbolism]

最長の英単語について,「#63. 塵肺症は英語で最も重い病気?」 ([2009-06-30-1]),「#391. antidisestablishmentarianism 「反国教会廃止主義」」 ([2010-05-23-1]),「#392. antidisestablishmentarianism にみる英語のロマンス語化」 ([2010-05-24-1]) の記事で論じてきた.もう1つ,おどけた表現として用いられる標題の単語 floccinaucinihilipilification を知った.『ランダムハウス英語辞典』では「英語で最も長い単語の例として引き合いに出される」とある.

OED の定義によると,"humorous. The action or habit of estimating as worthless." とある.「無価値とみなすこと,軽視癖」の意である.

語源・形態的に解説すると,ラテン語 floccus は「羊毛のふさ」,naucum は「取るに足りないもの」,nihil は「無」,pilus は「一本の毛」を意味し,これらの「つまらないもの」の束に,他動詞を作る facere を付加して,それをさらに名詞化した語である.ラテン語の語形成規則に則って正しく作られている語だが,あくまで英語の内部での造語であるという点では,一種の英製羅語である(関連して「#1493. 和製英語ならぬ英製羅語」 ([2013-05-29-1]) も参照).

OED によると,初出は1741年.以下に,2つほど例文を引用しよう.

1741 W. Shenstone Let. xxii, in Wks. (1777) III. 49, I loved him for nothing so much as his flocci-nauci-nihili-pili-fication of money.

1829 Scott Jrnl. 18 Mar. (1946) 39 They must be taken with an air of contempt, a floccipaucinihilipilification [sic, here and in two other places] of all that can gratify the outward man.

なお,発音は /ˌflɒksɪnɔːsɪˌnɪhɪlɪˌpɪlɪfɪˈkeɪʃən/ となっている.12音節,27音素からなる長大な1単語である.12の母音音素のうち,8個までが前舌後母音 /ɪ/ であるということは,「#242. phonaesthesia と 遠近大小」 ([2009-12-25-1]) で論じた phonaesthesia を思い起こさせる.小さいもの,すなわち無価値なものは,音象徴の観点からは前舌後母音と相性がよい,ということかもしれない.

2016-06-22 Wed

■ #2613. 言語学における音象徴の位置づけ (4) [phonaesthesia][sound_symbolism][word_formation][semantic_change][etymology][blend]

標題の第4弾 (cf. [2012-10-17-1], [2015-05-28-1]),[2016-06-14-1]) .Samuels は,phonaesthesia という現象が,それ自身,言語変化の1種として重要であるだけではなく,別種の言語変化の過程にも関与しうると考えている.以下のように,形態や意味への関与,そして新語形成にも貢献するだろうと述べている (Samuels 48) .

(a) a word changes in form because its existing meaning suggests the inclusion of a phonaestheme, or the substitution of a different one;

(b) a word changes in meaning because its existing form fits the new meaning better, i.e. its form thereby gains in motivation;

(c) a new word arises from a combination of both (a) and (b).

(a) の具体例として Samuels の挙げているのが,drag, fag, flag, lag, nag, sag のように phonaestheme -ag /-ag/ をもつ語群である.このなかで flag, lag, sag については,知られている語源形はいずれも /g/ ではなく /k/ をもっている.これは歴史上のいずれかの段階で /k/ が /g/ に置換されたことを示唆するが,これは音変化の結果ではなく,当該の phonaestheme -ag の影響によるものだろう.広い意味では類推作用 (analogy) といってよいが,その類推基盤が音素より大きく形態素より小さい phonaestheme という単位の記号にある点が特異である.ほかに,強意を表わすのに子音を重ねる "expressive gemination" も,(a) のタイプに近い.

(b) の例としては,cl- と br- をもついくつかの語の意味が,その phonaestheme のもつ含意(ぞれぞれ "clinging, coagulation" と "vehemence" ほど)に近づきつつ変化していったケースが紹介されている (Samuels 55--56).

| earlier meaning | later meaning | |

|---|---|---|

| CLOG | fasten wood to (1398) | encumber by adhesion (1526) |

| CLASP | fasten (1386), enfold (1447) | grip by hand, clasp (1583) |

| BRAZEN | of brass (OE) | impudent (1573) |

| BRISTLE | stand up stiff (1480) | become indignant (1549) |

| BROIL | burn (1375) | get angry (1561) |

(c) の例としては,flurry の語源の考察がある (Samuels 62) .この単語は,おそらく hurry という語が基体となっており,語頭子音 h が phonaestheme fl- により置き換えられたのだろうと推察している.そうだとすると,これは広い意味で混成語 (blend) の一種と考えられ,smog, brunch, trudge などの例と並列にみることができる.

上記の例のなかには,しばしば語源不詳とされるものも含まれているが,phonaesthesia を語形成や意味変化の原理として認めることにより,こうした語源問題が解決されるケースが少なくないのではないか.

音素より大きく,形態素より小さい単位としての phonaestheme という考え方には関心をもっている.昨年9月に口頭発表した "From Paragogic Segments to a Stylistic Morpheme: A Functional Shift of Final /st/ in Function Words Such As Betwixt and Amongst (cf. 「#2325. ICOME9 に参加して気づいた学界の潮流など」 ([2015-09-08-1])) や,"Betwixt and Between: The Ebb and Flow of Their Historical Variants" と題する拙論で調査した betwixt や amongst の /-st/ が,まさに phonaestheme ではないかと考えている.

・ Samuels, M. L. Linguistic Evolution with Special Reference to English. London: CUP, 1972.

・ Hotta, Ryuichi. "Betwixt and Between: The Ebb and Flow of Their Historical Variants." Journal of the Faculty of Letters: Language, Literature and Culture 114 (2014): 17--36.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2016-06-14 Tue

■ #2605. 言語学における音象徴の位置づけ (3) [phonaesthesia][sound_symbolism][arbitrariness][homonymy]

「#1269. 言語学における音象徴の位置づけ」 ([2012-10-17-1]),「#2222. 言語学における音象徴の位置づけ (2)」 ([2015-05-28-1]) に引き続いての話題.音感覚性 (phonaesthesia) やオノマトペ (onomatopoeia) を含む音象徴 (sound_symbolism) に対しては,多くの言語学者,とりわけ英語学者が関心を寄せてきた.

しかし,この問題については批判も少なくない.特に phonaesthsia についてよく聞かれる批判は,うまく当てはまる例があると思えば,同じくらい例外も多いということだ.例えば,英語で前舌高母音が小さいものを表わすという音感覚性は,little には当てはまるが,big には当てはまらない.「#2222. 言語学における音象徴の位置づけ (2)」 ([2015-05-28-1]) で引用した Ullmann は,音と意味がうまく当てはまる場合には,それは立派な phonaesthesia となり,そうでない場合には phonaesthesia の効果が現われないと,トートロジーのようなことを述べているが,それが真実なのではないかと思う.英語の言語変化を理論的に論じた Samuels もこの問題について論考し,Ullmann のものと類似してはいるが,通時的な観点を含めたさらに一歩踏み込んだ議論を展開している.

The answer to such objections is that the validity of a phonaestheme is, in the first instance, contextual only: if it 'fits' the meaning of the word in which it occurs, the more its own meaning is strengthened; but if the phoneme or phonemes in question do not fit the meaning, then their occurrence in that context is of the common arbitrary type, and no question of correlation arises. (Samuels 46)

ある語において音と意味のフィット感が文脈上偶然に現われると,原初の phonaestheme というべきものが生まれる.そのフィット感がその語1つだけでなく,ほかの語にもたまたま感じられると,フィット感は互いに強め合い,緩く類似した意味をもつ語へ次から次へと波及していく.そのような語が増えれば増えるほど,phonaesthesia の効果は大きくなり,その存在感も強くなる.これは,phonaesthesia の発生,成長,拡散という通時的な諸段階の記述にほかならない.続けて Samuels は,phonaestheme の homonymy という興味深い現象について指摘している.

Furthermore, just as a phonaestheme may or may not be significant, depending on its context, so it may have two or more separate values which are again contextually determined. It may often be possible to treat them as one, e.g. Firth classed all exponents of /sl-/ together as 'pejorative'; but, firstly, this entails a great loss of specificity, and secondly, it is clear from the historical evidence that we are dealing with two patterns that have in the main developed independently from separate roots containing the meanings 'strike' and 'sleep' in Germanic. It is therefore preferable to reckon in such cases with homonymous phonaesthemes; if connections subsequently develop that suggest their unity, this is no more than may happen with normal homonymy of free morphemes, as in the historically separate words ear (for hearing) and ear (of corn). (Samuels 46)

共時的にそれと認められる phonaesthemes や phonaesthesia は,このような文脈上の偶然の発達の結果として認識されているのであって,歴史の過程で作られてきた語群であり感覚なのである.もとより,反例があると声高に指摘するのにふさわしいほど普遍的な性格をもつ現象ではないだろう.

なお,後の引用に名前の挙がっている Firth は,phonaestheme という用語の発案者である (Firth, J. R. Speech (London, 1930) and The Tongues of Men (London, 1937), both reprinted in one volume, London, 1964. p. 184.) .

・ Samuels, M. L. Linguistic Evolution with Special Reference to English. London: CUP, 1972.

2015-12-24 Thu

■ #2432. Bolinger の視覚的形態素 [writing][morpheme][grapheme][grammatology][homophony][polysemy][spelling][orthography][phonaesthesia][suffix][punctuation][agentive_suffix]

昨日の記事「#2431. 書き言葉の自立性に関する Bolinger の議論」 ([2015-12-23-1]) で,Bolinger の視覚的形態素 (visual morpheme) という用語を出した.それによると,書記言語の一部には,音声言語を媒介しない直接的な表形態素性を示す事例があるという.Bolinger (335--38) は現代英語の正書法の綴字を題材として,いくつかの種類に分けて事例を紹介している.説明や例を,他からも補いながら解説しよう.

(1) 同音異綴語 (homonyms) .例えば,"Sea is an ocean and si is a tone, as you can readily see." という言葉遊びに見られるような例だ.ここでは文脈のヒントが与えられているが,3語が単体で発音されれば区別がつかない.しかし,書記言語においては3者は明確に区別される.したがって,これらは目に見える形で区別される形態素と呼んでよい.おもしろいところでは,"The big clock tolled (told) the hour." や "The danger is safely passed (past)." のように,単語対の使い分けがほとんど意味の違いに結びつかないような例もある.

(2) 綴字の意味発達 (semantic evolution of spellings) .本来的には同一の単語だが,綴字を異ならせることにより,意味・機能を若干違えるケースがある.let us と let's,good and と good などがその例である.gray と grey では,前者が She has lovely gray eyes. などのように肯定的に用いられる傾向があるのに対して,後者は It was a grey, gloomy day. などのように否定的に用いられるとも言われる.check/cheque, controller/comptroller, compliment/complement なども類例ととらえられるかもしれない.なお,Hall (17) は,この (2) の種類を綴字の "semantic representation" と呼んでおり,文学ジャンルとしての fantasy と幻想としての phantasy の違いや,Ye Olde Gifte Shoppe などにおける余剰的な final_e の効果に注目している (cf. 「#13. 英国のパブから ye が消えていくゆゆしき問題」 ([2009-05-11-2]),「#1428. ye = the」 ([2013-03-25-1])) .(1) と (2) の違いは,前者が homonymy で,後者が polysemy に対応すると考えればよいだろうか.

(3) 群集 (constellations) .ある一定の綴字をもつ語群が,偶然に共有する意味をもつとき,その綴字と意味が結びつけられるような場合に生じる.例えば,行為者接尾辞 (agentive suffix, subject suffix) の -or は,adjustor, auditor, chancellor, editor, mortgagor, sailor, settlor, tailor などに示唆されるように,-er に比べて専門性や威信の高さを含意するようである (see 「#1748. -er or -or」 ([2014-02-08-1])) .また,接尾辞 -y と -ie では,後者のほうが指小辞 (diminutive) としての性格が強いように感じられる.このような事例から,音声言語における phonaesthesia の書記言語版として "graphaesthesia" なる術語を作ってもよいのではないか.

(4) 視覚的な掛詞 (visual paronomasia) .視覚的な地口として,収税吏に宛てた手紙で City Haul であるとか,意図的な誤綴字として古めかしさを醸す The Compleat Military Expert など.「海賊複数の <z>」 ([2011-07-05-1]) や「#825. "pronunciation spelling"」 ([2011-07-31-1]) の例も参照.

(5) 綴字ではなく句読点 (punctuation) を利用するものもある.the dog's masters と the dogs' masters は互いに異なる意味を表わすし,the longest undiscovered vein と the longest-undiscovered vein も異なる.「#1772. greengrocer's apostrophe」 ([2014-03-04-1]) も,この種類に数えられるだろう.

以上の "visual morpheme" は,いずれも書記言語にのみ与えられている機能である.

・ Bolinger. "Visual Morphemes." Language 22 (1946): 333--40.

・ Hall, Robert A., Jr. "A Theory of Graphemics." Acta Linguistica 8 (1960): 13--20.

2015-05-28 Thu

■ #2222. 言語学における音象徴の位置づけ (2) [sound_symbolism][onomatopoeia][phonaesthesia][arbitrariness][history_of_linguistics]

オノマトペ (onomatopoeia) や音感覚性 (phonaesthesia) といった音象徴 (sound_symbolism) の例は,言語記号の恣意性 (arbitrariness) の反例としてしばしば言及される.言語記号がしばしば恣意的でなく,自然の動機づけをもっているらしいことは,古くから議論されてきたし,信じられてもきた.古代ギリシアでは「#1315. analogist and anomalist controversy (1)」 ([2012-12-02-1]) と「#1316. analogist and anomalist controversy (2)」 ([2012-12-03-1]) でみたように,大きな論争となったし,古代日本では「#1876. 言霊信仰」 ([2014-06-16-1]) として信じられた.

音象徴を擁護する言語学者は,現在でも跡を絶たない.本ブログでも,これまで「#242. phonaesthesia と 遠近大小」 ([2009-12-25-1]),「#243. phonaesthesia と 現在・過去」 ([2009-12-26-1]),「#800. you による ye の置換と phonaesthesia」 ([2011-07-06-1]),「#1269. 言語学における音象徴の位置づけ」 ([2012-10-17-1]) で事例を紹介したり,議論してきた通りである.一方で,このような議論に反対する者も少なくない.

擁護派は常に分が悪い.たやすく例外がみつかるからだ.反対派は,頑張らずとも攻める材料が手に入る.しかし,事はそれほど単純ではないはずだ.現代の音象徴の擁護派は,言語のすべてが音象徴で説明できるなどとは主張しておらず,音象徴の事例が(たいてい思いのほか多く)あると主張するにとどまるからである.擁護派は最初から「例外」が大量にあることは暗黙裏に認めているのであり,反対派がそのような「例外」を持ち出してきたところであまり応えていないのである.かくして論争は平行線をたどり,生産的な議論に発展せず,尻すぼみで閉じることになる.古代ギリシアから続くパターンだ.

この状況については,Ullmann (87) が妥当な見解を示している.

The principle of harmony between sound and sense explains some apparent anomalies which have often perplexed students of onomatopoeia. It is, for instance, generally agreed that the vowel |i| is admirably adapted to convey an idea of smallness and is frequently found in adjectives and nouns of that meaning: little, wee, French petit, Hungarian kicsi; bit, tit, whit, jiffy and many more. Yet this tendency seems to be contradicted by the adjectives big and small, and also by such examples as German Riese 'giant' and Hungarian apró 'tiny'. The explanation is quite simple: where a sound happens to occur with a meaning to which it is naturally attuned, it will become onomatopoeic and will add its own expressive force to the sense by a kind of 'resonance' effect. Where there is no intrinsic harmony the sound will remain neutral, there will be no resonance, the word will be opaque and inexpressive.

It has often been suggested that the vitality of words may be affected, among other things, by phonetic motivation The Latin word for 'small', parvus, for example, was ill fitted by its form to convey that meaning and was therefore replaced by more expressive rivals such as French petit, Italian piccolo, Rumanian mic, etc. This sounds plausible enough, but the undiminished vitality of English small, which must have suffered from the same handicap and has yet withstood the pressure of its more expressive synonym little, is a warning that too much importance should not be attached to such factors.

音象徴の議論のもう1つの難しさは,ある音が自然に何らかの意味を喚起するか否かの感受性が個人によって異なるものであり,同じ個人でも環境や文脈によって異なるものであることだ.要するに,主観が入らざるを得ない.Ullmann (88--89) 曰く,

More than half a century ago, Maurice Grammont enunciated an important principle concerning onomatopoeia: 'Un mot n'est une onomatopée qu'à condition d'être senti comme tel.' This introduces a subjective element into the study of phonetic motivation. While there would be a fair measure of agreement on the more obvious types of onomatopoeia, such as imitative interjections, the more subtle and more interesting cases will often be a matter of personal opinion; their evaluation will depend on the speaker's sensitivity, his imagination, his cultural background, and other imponderables. It might be possible to devise some statistical method . . . to establish a kind of average reaction to specific words, but there would still be the influence of context to reckon with, and one may wonder whether the statistical net would be fine enough to catch these delicate and elusive phenomena.

・ Ullmann, Stephen. Semantics: An Introduction to the Science of Meaning. 1962. Barns & Noble, 1979.

2012-10-17 Wed

■ #1269. 言語学における音象徴の位置づけ [sound_symbolism][onomatopoeia][phonaesthesia][arbitrariness][origin_of_language]

音象徴 (sound_symbolism) と,その下位区分である onomatopoeia 及び phonaesthesia は,言語記号の恣意性を公理とするソシュール以降の言語学にとっては,周辺的な話題である.しかし,周辺的だからこそ関心を惹くという側面もあり,ことに日本語母語話者にとっては,日本語に擬音語・擬態語という現象があるだけに,余計に関心をそそられる.今回は,音象徴が言語学のなかで周辺的でありながらもある位置づけを保っているという点について考えてみたい.

音象徴の投げかける最大の問題は,言語記号の恣意性 (arbitrariness) への反例という問題だ.Jespersen はとくとくとこの問題について論じているし,Bloomfield も,非常に慎重なやり方ではあるが,音象徴の意味作用や音象徴の型について紙面を割いている([2010-01-10-1]の記事「#258. 動きや音を示唆する phonaethesia」を参照).20世紀の後半以降も,##207,242,243 で見たように,Samuels や Smith などが音象徴に熱いまなざしを向けている.

しかし,彼らの論考は,音象徴が「記号の随意性を拒否するというよりも,むしろ随意性をきわめて周辺的に制限するものである」(ムーナン,p. 87)との主張とも解釈することができ,結果的に言語記号の恣意性の原則が強調されているともいえる.音象徴の制限的な性格については,Jespersen も十分に認識しており,「《ある種の》語について[だけ]は音の響きのシンボル表現のようなものが存在する」,「音声的シンボル表現を最大限にまで利用している言語はない」,「この音声的シンボル表現がなりたつ領域は何か,どのような音の場合にそれがなりたつのか,それに答えるのが将来の言語学者の仕事だろう」と述べている(ムーナン,p. 88).Jespersen の議論においてすら,音象徴は周辺にとどまらざるをえなかったのだ.

音象徴のもつ別の言語学的な意義は,言語の起源にかかわるものである.[2010-07-02-1]の記事「#431. 諸説紛々の言語の起源」で見たように,言語の起源を onomatopoeia に見いだそうとする説があるからだ.しかし,この方向で有意義な議論が発展するとは考えられず,やはり周辺にとどまらざるをえない.

音象徴の今ひとつの意義は,アメリカの分布主義者たちによる言語単位の切り出しの手法に関連する.Bloomfield や Harris という手堅い研究者ですら,there, then, thither, this, that などの語群から th という音象徴的な単位を切り出せるのではないかという誘惑に駆られた([2010-01-11-1]の記事「#259. phonaesthesia と 異化」を参照).Harris は,glide, gleam などの例を挙げつつ,「たとえ gl- のような要素連続に形態素としての資格を認めるべきだと主張することが困難だとしても,gl- で始まる要素連続のうちに意味作用の部分的類似性をもつものがそれほど多いという事実を説明しないでほうっておくこともまた感心できない」と述べている(ムーナン,p. 208).

上に挙げてきた,音象徴に関心を寄せる研究者がすべて英語学に基盤をもつ言語学者であることに注目すべきである.ムーナン (87, 209) の示唆するところによると,印欧諸語のなかでも,ゲルマン諸語,とりわけ英語はすぐれて音象徴の例が豊富らしいのだ.非英語系の言語学者が比較的この問題に冷静なのに対して,英語系の言語学者は概ね熱い.そして,擬音語・擬態語の豊富な日本語を母語とする英語研究者もまた,この問題に熱くなりがちということがあるのかもしれない.

・ ジョルジュ・ムーナン著,佐藤 信夫訳 『二十世紀の言語学』 白水社,2001年.

2012-06-10 Sun

■ #1140. なぜ mama と papa なのか? (1) [phonetics][consonant][phonaesthesia]

[2012-06-06-1]の記事「#1136. 異なる言語の間で類似した語がある場合」で,(3) 言語普遍性 (language universals) の1例として,「非常に多くの言語で,母親を表わす語に ma, ba, da, ta が現われるのも,偶然の一致とは考えられず,何らかの言語普遍性が関与しているとされる」と述べたが,なぜ言語を超えて普遍的なのかの合理的な説明には触れなかった.母親が mama で,父親が papa なのはなぜか.

様々な説が提案されてきた.かつてよく唱えられたのは,英語の papa や mam(m)a や,ドイツ語,デンマーク語,イタリア語等々の対応語は,いずれもフランス語からの借用であるという説である.しかし,現代のヨーロッパの諸言語のみならず,古代ギリシア語にも,そして世界中の言語にも類例がみられることから,フランス語借用説を受け入れるわけにはいかない.確かに,特に17世紀にヨーロッパに広まっていたフランス文化の流行が,ヨーロッパの近隣の言語において papa や mam(m)a などの使用を促したということはあったかもしれない.しかし,これらの語の発生は,通言語的に独立したものであると考えるべきだろう (Jespersen, VIII. 8 (p. 159)) .

また,父母を表わすそれぞれの語は,幼児による創出ではなく,他の語彙と同様に,世代から世代へと受け継がれているにすぎないとした研究者もいた.だが,Jespersen (VIII. 8 (p. 160)) も切り捨てているように,多くの言語で類似した子音をもつこれらの語が確認されることから,この説も受け入れがたい.

では,papa と mama の独立発生を前提とすると,それはどのように合理的に説明されるだろうか.phonaesthesia の観点から,m 音節は求心的かつ情緒的であり,p 音節は遠心的かつ意志的であり,それぞれ母と父のイメージに適合するという説が唱えられたことがある.しかし,広く知られるようになったのは, Jespersen (VIII. 8 (p. 154)) の唱えるような,次の説である.

In the nurseries of all counties a little comedy has in all ages been played---the baby lies and babbles his 'mamama' or 'amama' or 'papapa' or 'apapa' or 'bababa' or 'ababab' without associating the slightest meaning with his mouth-games, and his grown-up friends, in their joy over the precocious child, assign to these syllables a rational sense, accustomed as they are themselves to the fact of an uttered sound having a content, a thought, an idea, corresponding to it.

幼児が何気なく発したいまだ言語的意味をもたない音のつながりを,親が自分を指示しているものと勘違いする,という説である.幼児による言語習得の研究の知見からも支持される説であり説得力はあるが,半ば普遍的に母が /m/ で父が /p/ に対応するのはなぜなのか,その説明が与えられていない.

・ Jespersen, Otto. Language: Its Nature, Development, and Origin. 1922. London: Routledge, 2007.

2012-06-09 Sat

■ #1139. 2項イディオムの順序を決める音声的な条件 (2) [phonetics][syllable][binomial][idiom][prosody][alliteration][phonaesthesia]

昨日の記事[2012-06-08-1]に続いて,binomial (2項イディオム)の構成要素の順序と音声的条件の話題.昨日は「1音節語 and 第1音節に強勢のある2音節語」という構成の binomial が多く存在することを見た.この著しい傾向の背景には,強弱強弱のリズムに適合するということもあるが,Bolinger の指摘するように,「短い語 and 長い語」という一般的な順序にも符合するという要因がある.もっとも典型的な長短の差異は2要素の音節数の違いということだが,音節数が同じ(単音節の)場合には,長短の差異は音価の持続性や聞こえ度の違いとしてとらえることができる.Bolinger の表現でいえば,"openness and sonorousness" (40) の違いである.

分節音を "open and sonorous" 度の高いほうから低いほうへと分類すると,(1) 母音,(2) 有声持続音,(3) 有声閉鎖音・破擦音,(4) 無声持続音,(5) 無声閉鎖音・破擦音,となる.この観点から「短い語 and 長い語」を言い換えれば,「openness and sonorousness の低い語 and 高い語」ということになろう.Bolinger (40--44) は,現実には存在しない語により binomial 形容詞をでっちあげ,構成要素の順序を替えて,英語母語話者の被験者にどちらが自然かを選ばせた."He lives in a plap and plam house." vs "He lives in a plam and plap house." のごとくである.結果は,統計的に必ずしも著しいものではなかったが,ある程度の傾向は見られたという.

でっちあげた binomial による実験以上に興味深く感じたのは,p. 40 の注記に挙げられていた一連の頭韻表現である(関連して,[2011-11-26-1]の記事「#943. 頭韻の歴史と役割」を参照).flimflam, tick-tock, rick-rack, shilly-shally, mishmash, fiddle-faddle, riffraff, seesaw, knickknack. ここでは,2要素の並びは,それぞれの母音の聞こえ度が「低いもの+高いもの」の順序になっている.この順序については,phonaesthesia の観点から,心理的に「近いもの+遠いもの」とも説明できるかもしれない (see ##207,242,243) .

音節数,リズム,聞こえ度,頭韻,phonaesthesia 等々,binomial という小宇宙には英語の音の不思議がたくさん詰まっているようだ.

・ Bolinger, D. L. "Binomials and Pitch Accent." Lingua (11): 34--44.

2012-06-06 Wed

■ #1136. 異なる言語の間で類似した語がある場合 [comparative_linguistics][arbitrariness][onomatopoeia][phonaesthesia][sound_symbolism]

ランダムに選んだ言語Aと言語Bの単語リストを見比べて,意味も形態も十分に似通った語があったとする.このような場合には,4つの可能性のいずれか,あるいは複数の組み合わせが想定される.Fortson (1--3) を参考に説明しよう.

(1) 偶然の一致 (chance) .言語記号は恣意的 (arbitrary) であり,犬のことを「イヌ」と呼ぶ必然性もなければ,dog と呼ぶ必然性もない.したがって,2つの異なる言語で同じ(あるいは類似した)意味をもつ語が同じ(あるいは類似した)形態をもつ可能性は低いと考えられるが,ゼロではない.無数の単語の羅列を見比べれば,たまたま意味と形態が一致するような項目も2,3は見つかるだろう.よくあることではないが,偶然の一致という可能性を排除しきることはできない.

(2) 借用 (borrowing) .言語Aが言語Bからその語を借用した,あるいはその逆の場合,当然ながら,借用されたその語の意味と形態は両言語で共有されることになる.日本語「コンピュータ」は英語 computer からの借用であり,意味と形態が(完全に同じではないとしても)似ていることはいうまでもない.

(3) 言語普遍性 (language universals) .言語の恣意性の反例としてしばしば出される onomatopoeia や phonaesthesia を含む sound_symbolism の例.ある種の鳥は英語で cuckoo,フランス語で coucou,ドイツ語で Kuckuck,非印欧語である日本語で「カッコウ」である.非常に多くの言語で,母親を表わす語に ma, ba, da, ta が現われるのも,偶然の一致とは考えられず,何らかの言語普遍性が関与しているとされる.

(4) 同系 (genetic relation) .(2), (3) の可能性が排除され,かつ言語間で多くの単語が共有されている場合,(1) の偶然の一致である可能性も限りなく低い.この場合に可能な唯一の説明は,それらの言語がかつては1つであったと仮定すること,言い換えれば互いに同系統であると仮定することである.

比較言語学の再建 (reconstruction) の厳密な手続きによる同系証明は,理論上,(1), (2), (3) の可能性の否定の上に成り立っているということに注意したい.(1) と (3) には言語の恣意性 (arbitrariness) の問題がかかわっており,(2) と (4) の区別には,系統と影響の問題 (##369,371) がかかわっている.言語の同系証明とは,言語の本質に迫った上での真剣勝負なのである.

・ Fortson IV, Benjamin W. Indo-European Language and Culture: An Introduction. Malden, MA: Blackwell, 2004.

2012-05-09 Wed

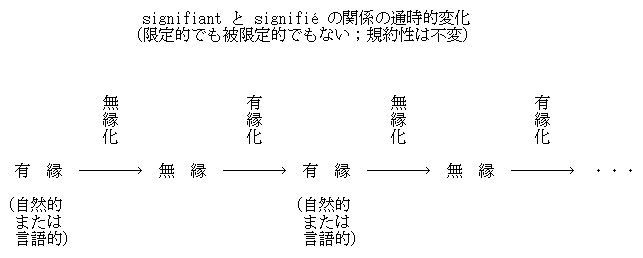

■ #1108. 言語記号の恣意性,有縁性,無縁性 [semantics][semantic_change][language_change][arbitrariness][sound_symbolism][phonaesthesia][onomatopoeia][saussure][sign][root_creation]

ソシュール (Ferdinand de Saussure; 1857--1913) が言語の恣意性 (arbitrariness) を公準として唱えて以来,恣意性を巡る無数の論争が繰り返されてきた.例えば,恣意性の原理に反するものとして,オノマトペ (onomatopoeia) や音象徴 (sound_symbolism) がしばしば挙げられてきた.しかし,ギローは,これらの論争は不毛であり,規約性と有縁性という2つの異なる性質を区別すれば解決する問題だと主張した.

ギロー (24--27) によれば,記号の本質として規約性があることは疑い得ない.記号の signifiant と signifié は,常に社会的な規約によって結びつけられている.規約による結合というと,「でたらめ」や「ランダム」のような恣意性を思い浮かべるかもしれないが,必ずしも有縁性を排除するわけではない.むしろ,「どんな語もみな語源的には有縁的である」 (25) .有縁的というときには,自然的有縁性と言語的有縁性を区別しておく必要がある.前者は自然界にきこえる音を言語音に写し取る onomatopoeia の類であり,後者は派生や複合などの形態的手段によって得られる相互関係(例えば,possible と impossible の関係)である.まれな語根創成 (root_creation) の例を除いて,すべての語はいずれかの種類の有縁性によって生み出されるという事実は注目に値する.

重要なのは,有縁性は限定的でもなければ被限定的でもなく,常に自由であるという点だ.限定的でないというのは,いったん定まった signifiant と signifié の対応は不変ではなく,自由に関係を解いてよいということである.被限定的でないというのは,比喩,派生,複合,イディオム化など,どんな方法を用いても,命名したり意味づけしたりできるということである.

したがって,ほぼすべての語は様々な手段により有縁的に生み出され,そこで signifiant と signifié の対応が確定するが,確定した後には再び対応を変化させる自由を回復する.換言すれば,当初の有縁的な関係は時間とともに薄まり,忘れられ,ついには無縁的となるが,その無縁化した記号が出発点となって再び有縁化の道を歩み出す.有縁化とは意識的で非連続の個人の創作であり,無縁化とは無意識的で連続的な集団の伝播である (45) .有縁化と無縁化のあいだの永遠のサイクルは,意味論の本質にかかわる問題である.語の意味変化を有縁性という観点から図示すれば,以下のようになろう.

ギローにとって,ソシュールのいう恣意性とは,いつでも自由に有縁化・無縁化することができ,なおかつ常に規約的であるという記号の性質を指すものなのである.

「#1056. 言語変化は人間による積極的な採用である」 ([2012-03-18-1]) や「#1069. フォスラー学派,新言語学派,柳田 --- 話者個人の心理を重んじる言語観」 ([2012-03-31-1]) の記事でみた柳田国男の言語変化論は,上のサイクルの有縁化の部分にとりわけ注目した論ということになるだろう.

・ ピエール・ギロー 著,佐藤 信夫 訳 『意味論』 白水社〈文庫クセジュ〉,1990年.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow