2024-10-06 Sun

■ #5641. 「ゼロから学ぶはじめての古英語」 Part 10 with 小河舜さん&まさにゃん at 「英語史ライヴ2024」 [voicy][heldio][hellive2024][masanyan][ogawashun][oe][oe_text][beowulf][hajimeteno_koeigo][hel_education][notice][popular_passage][literature][helkatsu][instagram][khelf]

9月8日(日)に12時間の公開収録生配信として開催された「英語史ライヴ2024」(hellive2024) の目玉企画の1つとして,人気シリーズ「はじめての古英語」(hajimeteno_koeigo) の第10弾「#1219. 「はじめての古英語」第10弾 with 小河舜さん&まさにゃん --- 「英語史ライヴ2024」より」が実現しました.講師はいつものように,小河舜さん(上智大学),「まさにゃん」こと森田真登さん(武蔵野学院大学),そして堀田隆一の3名です.

多くのギャラリーの方々を前にしての初めての公開収録となり,3名とも興奮のなかで34分ほどの古英語講座を展開しました.冒頭のコールを含め,これほど古英語で盛り上がる集団なり回なりは,かつて存在したでしょうか? おそらく歴史的なイベントになったのではないかと思います(笑).

今回の第10弾は,小河さん主導で古英詩の傑作 Beowulf の冒頭にほど近い ll. 24--25 の1文に注目しました(以下 Jack 版より).

lofdǣdum sceal in mǣgþa gehwǣre man geþēon.

忍足による日本語訳によれば「いかなる民にあっても,人は名誉ある/行いをもって栄えるものである」となります.古英語の文法や語彙の詳しい解説は,上記配信回をじっくりお聴きください.

実は上記の公開収録は Voicy heldio のほか,khelf(慶應英語史フォーラム)の公式 Instagram アカウント @khelf_keioでインスタ動画としても生配信・収録しております.ヴィジュアルも欲しいという方は,ぜひこちらよりご覧ください.会場の熱気が感じられると思います.

シリーズ過去回は hajimeteno_koeigo よりご訪問ください.

・ Jack, George, ed. Beowulf: A Student Edition. Oxford: Clarendon, 1994.

・ 忍足 欣四郎(訳) 『ベーオウルフ』 岩波書店,1990年.

2024-06-29 Sat

■ #5542. 「ゼロから学ぶはじめての古英語」 Part 9 with 小河舜さん,まさにゃん,村岡宗一郎さん [voicy][heldio][masanyan][ogawashun][oe][oe_text][beowulf][hajimeteno_koeigo][hel_education][notice][popular_passage][literature][preterite-present_verb][helkatsu]

先週の木曜日,6月20日(木)の夜に,堀田研究室に4名の英語史学徒が集結しました.そこで Voicy heldio にて「はじめての古英語」シリーズの第9弾を収録し,それを一昨日「#1124. 「はじめての古英語」第9弾 with 小河舜さん&まさにゃん&村岡宗一郎さん」としてお届けしました.生配信ではありませんでしたが,ライヴ感のある充実した内容となっているかと思います.ぜひお聴きいただければ.

今回の収録は,レギュラーメンバーの小河舜さん(上智大学),「まさにゃん」こと森田真登さん(武蔵野学院大学)に加え,村岡宗一郎さん(日本大学)をお呼びして収録しました.今回は古英語のある1文に集中しましたが,それだけで十分に堪能することができました.

上記のシリーズ回の翌日には「#1125. 「はじめての古英語」第9弾のアフタートーク」で,さらに4人が盛り上がる様子をお届けしています.個々のメンバーによる音読もあり,こちらも必聴です.

シリーズを重ねるにつれ,お聴きの皆さんの古英語への関心が高まってきているように感じます.さらにいえば,hel活 (helkatsu) 全般が活気づいてきています.リスナーの Grace さんによる A to Z の「英語史研究者紹介」というべき note,lacolaco さんによる「英語語源辞典通読ノート」,Lilimi さんによる古英語ファンアートを含む「Lilimiのオト」,り~みんさんによる X 上での古英語音読の試みなど,さまざまに盛り上がってきています

「はじめての古英語」シリーズ (hajimeteno_koeigo),これからも続けていければと思います.

2024-06-14 Fri

■ #5527. 「ゼロから学ぶはじめての古英語」 Part 8 with 小河舜さん and まさにゃん and 五所万実さん [voicy][heldio][masanyan][ogawashun][goshosan][oe][oe_text][bede][christianity][anglo-saxon][st_augustine][hajimeteno_koeigo][hel_education][notice][popular_passage][history][literature]

6月6日(木)の夜,Voicy heldio の生放送で「#1107. 「はじめての古英語」生放送(第8弾) with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む (5)」をお届けしました.ライヴでお聴きいただいた方々には,盛り上げていただきましてありがとうございました.

シリーズも第8弾となり安定感が出てきましたが,今回は普段の3人に加え,古英語を専攻していない五所万実さん(目白大学)に生徒役・聞き手役として出演していただきました.五所さんにリスナー代表として素朴な疑問を投げかけていただいたので,普段以上に学べる回となっています.結果として,これまでとは異なるおもしろさをお届けできたと思います.

今回も引き続き Bede 著『英国民教会史』 (Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum [= Ecclesiastical History of the English People]) の古英語訳の1節を読み進めました.古英語原文は hellog 「#5444. 古英語の原文を読む --- 597年,イングランドでキリスト教の布教が始まる」 ([2024-03-23-1]) に掲載していますが,その第1段落の最後の "Þæt wīf" で始まる1文を超精読しました.語順,接続法(仮定法),関係代名詞などの統語的な観点からも,助動詞や動詞の意味変化の観点からも,英語史的に話題豊富な1文となっています.韻文から散文への文学史的な流れについても議論しています.

1時間弱にわたる文献学的な対談精読実況中継となっています.「古英語を楽しむ」という趣旨でお届けしていますので,ぜひリラックスして楽しみながらお聴きください.生放送に引き続き,4人で「#1108. 「はじめての古英語」第8弾のアフタートーク」も収録しました.恒例の3人の各々による古英語音読コーナーもあります.ぜひご聴取ください.

今後もシリーズを続けていきますが,今回で Bede のキリのよいところまで終えられたので,次回は別の古英語テキストに切り替えようと思っています.どうぞご期待ください.

2024-06-01 Sat

■ #5514. 「ゼロから学ぶはじめての古英語」 Part 7 with 小河舜さん and まさにゃん [voicy][heldio][masanyan][ogawashun][oe][oe_text][bede][christianity][anglo-saxon][st_augustine][hajimeteno_koeigo][hel_education][notice][popular_passage][history][literature]

5月23日(木)の夜,Voicy heldio にて「#1093.「はじめての古英語」生放送(第7弾) with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む (4)」をお届けしました.ライヴでお聴きの方々には,投げ込みのコメントや質問をいただきましてありがとうございました.

今回もお相手は小河舜先生(上智大学)および「まさにゃん」こと森田真登先生(武蔵野学院大学)です.毎回3人で元気に配信しています.

精読対象テキストは,前回に引き続き,Bede によりラテン語で著わされた『英国民教会史』 (Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum [= Ecclesiastical History of the English People]) の古英語訳の1節です.原文は,hellog の「#5444. 古英語の原文を読む --- 597年,イングランドでキリスト教の布教が始まる」 ([2024-03-23-1]) に掲載しています.

今回は,音読練習,統語的呼応と語順,仮定法を含む動詞屈折のおさらい,散文の発達に関する話題等で議論が盛り上がりました.収録後,3人のくだけた振り返り回として「#1094. 「はじめての古英語」第7弾のアフタートーク」も公開していますので,ぜひお聴きください.

これまでの「はじめての古英語」シリーズ回を一覧しておきます.

(1) 「#822. ゼロから学ぶはじめての古英語 --- Part 1 with 小河舜さん and まさにゃん」

(2) 「#829. ゼロから学ぶはじめての古英語 --- Part 2 with 小河舜さん and まさにゃん」

(3) 「#836. ゼロから学ぶはじめての古英語 --- Part 3 with 小河舜さん and まさにゃん」

(4) 「#1030. 「はじめての古英語」生放送 with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む」

(5) 「#1057. 「はじめての古英語」生放送 with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む (2)」

(6) 「#1078. 「はじめての古英語」生放送 with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む (3)」

(7) 「#1093.「はじめての古英語」生放送(第7弾) with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む (4)」

次回もお楽しみに!

2024-05-15 Wed

■ #5497. 「ゼロから学ぶはじめての古英語」 Part 6 with 小河舜さん and まさにゃん [voicy][heldio][masanyan][ogawashun][oe][oe_text][bede][christianity][anglo-saxon][st_augustine][hajimeteno_koeigo][hel_education][notice][popular_passage][history][literature]

5月9日(木)の夜,Voicy heldio にて「#1078. 「はじめての古英語」生放送 with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む (3)」をお届けしました.ライヴでお聴きの方々には,投げ込みのコメントや質問をいただきましてありがとうございました.

精読対象テキストは,前回に引き続き,Bede によりラテン語で著わされた『英国民教会史』 (Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum [= Ecclesiastical History of the English People]) の古英語訳の1節です.原文は,hellog の「#5444. 古英語の原文を読む --- 597年,イングランドでキリスト教の布教が始まる」 ([2024-03-23-1]) に掲載していますので,そちらをご覧になりながらお聴きください.

著者の Bede については,heldio 「#1029. 尊師ベーダ --- The Venerable Bede」にて解説していますので,そちらもお聴きください.

今回は,古英語の動詞屈折の話題,とりわけ過去形や仮定法の話題に触れる機会が多くありました.また,定冠詞 the に相当する語の屈折についても議論しました.事後に出演者の1人「まさにゃん」こと森田真登さん(武蔵野学院大学)が,ご自身の note 上で復習となる記事「ゼロから学ぶ はじめての古英語(#6 生放送3回目)」を公開されているので,そちらも合わせてご参照ください.

これまでの「はじめての古英語」シリーズ回を一覧しておきます.

(1) 「#822. ゼロから学ぶはじめての古英語 --- Part 1 with 小河舜さん and まさにゃん」

(2) 「#829. ゼロから学ぶはじめての古英語 --- Part 2 with 小河舜さん and まさにゃん」

(3) 「#836. ゼロから学ぶはじめての古英語 --- Part 3 with 小河舜さん and まさにゃん」

(4) 「#1030. 「はじめての古英語」生放送 with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む」

(5) 「#1057. 「はじめての古英語」生放送 with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む (2)」

(6) 「#1078. 「はじめての古英語」生放送 with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む (3)」

目下,次回 Part 7 に向けて3人とも鋭意準備中です.

2024-04-24 Wed

■ #5476. 「ゼロから学ぶはじめての古英語」 Part 5 with 小河舜さん and まさにゃん [voicy][heldio][masanyan][ogawashun][oe][oe_text][bede][christianity][anglo-saxon][st_augustine][hajimeteno_koeigo][hel_education][notice][popular_passage][history][literature]

4月18日(木)の夜,Voicy heldio にて「#1057. 「はじめての古英語」生放送 with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む (2)」をお届けしました.ライヴでお聴きいただいたリスナーの方々には,盛り上げていただき感謝いたします.

前回に引き続き,精読対象となったテキストは,Bede によりラテン語で著わされた『英国民教会史』 (Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum [= Ecclesiastical History of the English People]) の古英語訳からの1節です.3人で60分ほどかけてわずか1.5文しか進みませんでしたが,それだけ「超」精読・解説したということでお許しいただければと思います.同テキストは hellog の「#5444. 古英語の原文を読む --- 597年,イングランドでキリスト教の布教が始まる」 ([2024-03-23-1]) に掲載しています.

Bede については,heldio 「#1029. 尊師ベーダ --- The Venerable Bede」にて解説していますので,そちらもお聴きください.

復習のために,これまでの「はじめての古英語」シリーズ回を一覧しておきます.

(1) 「#822. ゼロから学ぶはじめての古英語 --- Part 1 with 小河舜さん and まさにゃん」

(2) 「#829. ゼロから学ぶはじめての古英語 --- Part 2 with 小河舜さん and まさにゃん」

(3) 「#836. ゼロから学ぶはじめての古英語 --- Part 3 with 小河舜さん and まさにゃん」

(4) 「#1030. 「はじめての古英語」生放送 with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む」

(5) 「#1057. 「はじめての古英語」生放送 with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む (2)」

今回の第5弾の収録の舞台裏については,プレミアム限定配信チャンネル「英語史の輪」 (helwa) のほうで「【英語史の輪 #111】「はじめての古英語」生放送の反省会&アフタートーク」としてお話ししていますので,ご関心のある方はぜひ helwa へお入りください.

最後に,本シリーズ出演者の小河舜さん(上智大学)と「まさにゃん」こと森田真登さん(武蔵野学院大学)については,以下の記事をご覧ください.

・ 「#5445. 小河舜さんとのhel活(まとめ)」 ([2024-03-24-1])

・ 「#5446. まさにゃんとのhel活(まとめ)」 ([2024-03-25-1])

今後も応援のほどよろしくお願い致します! 本シリーズ第6弾もお楽しみに!

2024-04-07 Sun

■ #5459. 「はじめての古英語」シリーズのオマケとしての古英語音読投稿企画が続いています [voicy][heldio][ogawashun][masanyan][hajimeteno_koeigo][hel_education][notice][oe_text][helkatsu]

3月25日(月)に Voicy heldio の生放送としてお届けした「#1030. 「はじめての古英語」生放送 with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む」に対して,多くの反響をいただいています.本ブログでも「#5450. heldio の人気シリーズ復活 --- 「ゼロから学ぶはじめての古英語 --- Part 4 with 小河舜さん and まさにゃん」」 ([2024-03-29-1]) にて振り返った通りです.

上記配信回では「#5444. 古英語の原文を読む --- 597年,イングランドでキリスト教の布教が始まる」 ([2024-03-23-1]) で公開した古英語テキストの一部を,小河舜先生(上智大学)および「まさにゃん」こと森田真登先生(武蔵野学院大学)と3人で精読・解説しました.

その後,復習用のオマケ・遊びとして,問題の古英語原文を音読・収録し,X(旧ツイッター)上に投稿する "The First Take" の企画を展開しました.3人による一発録り音読を投稿した後,熱心なお2人のリスナーさんにバトンを継いでいただきました.

(1) まさにゃんによる音読投稿

(2) 小河舜さんによる音読投稿

(3) 堀田隆一による音読投稿

(4) リスナーのり~みんさんによる音読投稿

(5) リスナーのりりみさんによる音読投稿

学びのための遊び企画として,ぜひ他の方々にもバトンを継いでいただければ幸いです.何度か音読を練習した上で,本番として動画録音し,その動画を X 上で投稿していただくだけです.その際に,上記の既存の投稿への引用ポストとしていただくか,あるいは #はじめての古英語 とハッシュタグを付けて投稿していただければ,皆さんがすぐに認識できます.

この古英語音読投稿企画は,今後の同シリーズでも継続していきたいと思っています.年度初めの「hel活」 (helkatsu) の一環として,一人でも多くの方に乗っていただければ.

2024-03-29 Fri

■ #5450. heldio の人気シリーズ復活 --- 「ゼロから学ぶはじめての古英語 --- Part 4 with 小河舜さん and まさにゃん」 [voicy][heldio][ogawashun][masanyan][hajimeteno_koeigo][hel_education][notice][oe_text][helwa]

去る3月25日(月)13:30より予定通り Voicy heldio にて「「はじめての古英語」生放送 with 小河舜さん&まさにゃん」をお届けしました.平日のお昼過ぎという時間帯ではありましたが,ライヴで参加し,盛り上げていただいたリスナーの皆さんに感謝いたします.生放送を収録したものを,翌朝の通常回にて「#1030. 「はじめての古英語」生放送 with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む」として配信しました.精読の対象となった古英語テキストは,「#5444. 古英語の原文を読む --- 597年,イングランドでキリスト教の布教が始まる」 ([2024-03-23-1]) に掲載しています.本編53分の長尺配信ですが,聴き応えのある回となっていますので,お時間のあるときにでもどうぞ.

「シリーズ復活」と述べましたが,過去に3回ほどお届けしてきました.いずれも昨年の8月から9月にかけての配信です.

・ 「#822. ゼロから学ぶはじめての古英語 --- Part 1 with 小河舜さん and まさにゃん」

・ 「#829. ゼロから学ぶはじめての古英語 --- Part 2 with 小河舜さん and まさにゃん」

・ 「#836. ゼロから学ぶはじめての古英語 --- Part 3 with 小河舜さん and まさにゃん」

今回も含め本シリーズに出演していただいている2人と,その heldio 出演歴については,以下の記事をご覧ください.

・ 「#5445. 小河舜さんとのhel活(まとめ)」 ([2024-03-24-1])

・ 「#5446. まさにゃんとのhel活(まとめ)」 ([2024-03-25-1])

今回の配信回の復習には,まさにゃんが自身の note のなかで公開している「ゼロから学ぶ はじめての古英語(#4 生放送)」もご覧ください.

ちなみに生放送の日の朝6時の heldio では「#1029. 尊師ベーダ --- The Venerable Bede」と題して,古英語テキストの究極のソースを表わしたアングロサクソンの大学者を紹介しています.

さらに生放送の日の夜には,プレミアム限定配信チャンネル「英語史の輪」 (helwa) のほうで「【英語史の輪 #111】「はじめての古英語」生放送の反省会&アフタートーク」もお届けしています.

最後に,昨日付でコアリスナーの umisio さんが,今回の配信回のまとめノートを作り,それをこちらのページにて公開されています.

本シリーズをさらに続けていけますよう,皆さん,応援をよろしくお願い致します!

2024-03-25 Mon

■ #5446. まさにゃんとのhel活(まとめ) [voicy][heldio][inohota][youtube][notice][masanyan][khelf][helkatsu]

本日3月25日(月)の午後1時30分より Voicy heldio の生放送にて「「はじめての古英語」生放送 with 小河舜さん&まさにゃん」を配信します.久しぶりの「はじめての古英語」シリーズです.小河舜さん(フェリス女学院大学ほか)および「まさにゃん」こと森田真登さん(武蔵野学院大学)とともに3人でお届けします.精読する予定の古英語原文は,一昨日の記事「#5444. 古英語の原文を読む --- 597年,イングランドでキリスト教の布教が始まる」 ([2024-03-23-1]) をご覧ください.

本日の生放送に出演予定のまさにゃんは,khelf(慶應英語史フォーラム)の元会長(現顧問)です.各種のメディアにて「英語史をお茶の間に」のhel活を実践してきた方です.以下,まさにゃんのhel活コンテンツをメディアごとに時間順にまとめます.

【 まさにゃん自身のメディア 】

・ YouTube チャンネル「毎日古英語」に10回分の古英語入門動画が公開されています

・ X(旧 Twitter)のアカウントも「毎日古英語」 @mainichikoeigo です

・ note 記事「まさにゃん」にフリジア語や古英語のコンテンツが公開されています

【 YouTube 「いのほた言語学チャンネル」 】

・ 「#76. まさにゃん,登場!何の記念でもない飲み会です.」

・ 「#78. なんでもない飲み会2です.おもしろい自信はありません.」

・ 「#84. 新しい時代のオーディエンス・デザイン論・歴史言語学にも導入!---水曜言語学雑談飲み会」

・ 「#86. 論文を書くことw・英語で書くこと:QuillBot.comのすごさ---もうネイティブチェックはいらない?」

・ 「#88. ブログ(hellog?英語史ブログ)を13年一日も欠かさず書き続けた堀田隆一の苦闘!」

・ 「#90. Oxford Word of the Year 2022はこのことば!/北澤茉奈さんの船上の社会言語学的体験!」

・ 「#92. 「釣りキチ三平」はアウト?セーフ?」

・ 「#104. 借用語の借りてきた時期のずれがおもしろさを生む!--コロニアル・ラグ(colonial lag)って何?」

・ 「#106. 英語学者たちの受験時代--最近の試験の英語は?--時代を映す受験,試験の英語」

・ 「#108. 青木輝さんのトートロジーの研究・英語は音ベースの言語」

・ 「#110. 古英語より中英語の方が実はむずかしい?(まさにゃん)---青木輝さんのdemonym研究・住民名,国民名は奥深い」

【 Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」とプレミアム限定配信チャンネル「英語史の輪」 (helwa) 】

・ 「#149. 対談 「毎日古英語」のまさにゃんと,古英語ってどんな言語?」

・ 「#307. khelf 会長「まさにゃん」による『英語史新聞』の紹介」

・ 「#308. khelf 会長「まさにゃん」による「英語史コンテンツ50」の紹介」

・ 「#309. khelf 会長「まさにゃん」による「第一回古英語模試」」

・ 「#437. まさにゃんとの対談 ― メガフェップスとは何なの?」

・ 「#464. まさにゃんとの対談 ー 「提案・命令・要求を表わす動詞の that 節中では should + 原形,もしくは原形」」

・ 「#470. 実は khelf (慶應英語史フォーラム)会長のまさにゃんが,最近の khelf 活動を紹介します!」

・ 「#534. まさにゃんとの対談 --- 俺の英語原体験を聞いて!」

・ 「#550. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック(矢冨弘&菊地翔太&堀田隆一) 第3弾」

・ 「#551. khelf 大学院生と語る「英語史原体験」」

・ 「#557. まさにゃん対談:supply A with B の with って要りますか? --- 『ジーニアス英和辞典』新旧版の比較」

・ 「#558. まさにゃん対談:比較と英語史」

・ 「#600. 『ジーニアス英和辞典』の版比較 --- 英語とジェンダーの現代史」

・ 「#632. 今年度の khelf (慶應英語史フォーラム)の活動報告 with まさにゃん&青木くん」

・ 「#635. 英語と日本語の共通点って何かありますか?--- まさにゃん&青木くんと第2弾」

・ 「#669. 英語史クイズ with まさにゃん」

・ 「#670. 英語史クイズ with まさにゃん(続編)」

・ 「#699. 4月28日に「英語に関する素朴な疑問千本ノック(矢冨&堀田&まさにゃん)」を生放送でお届けしました」

・ 「#702. いいネーミングとは? --- 五所万実さん,藤原郁弥さん,まさにゃんとの対談」

・ 「#704. なぜ日本語には擬音語・擬態語が多いのか? --- 森田まさにゃん,五所さん,藤原くんと音象徴を語る爆笑回」

・ 「#706. 爆笑・語源バトル with まさにゃん&藤原くん」

・ 「#713. 英語史上の学説対立を khelf メンバー5人で語る」

・ 「#754. 6人で激論,言語学は英語教育に役に立つか? --- 「khelf 声の祭典」第8弾」

・ 「【英語史の輪 #21】英語学研究者の helwa メンバーとの4人飲み会 --- 金田拓さん,尾崎萌子さん,まさにゃんの登場」

・ 「#804. 今晩7時の生放送を念頭に英語学者4名に尋ねてみました「あなたにとって英語とは何?」 --- 尾崎萌子さん,金田拓さん,まさにゃんとの対談」

・ 「#805. 「英語は○○である」 ― あなたにとって英語とはなんですか?(生放送)」

・ 「#816. ネット時代の言葉遣い --- CMC (生放送のアーカイヴ)」

・ 「#822. ゼロから学ぶはじめての古英語 --- Part 1 with 小河舜さん and まさにゃん」

・ 「#829. ゼロから学ぶはじめての古英語 --- Part 2 with 小河舜さん and まさにゃん」

・ 「#836. ゼロから学ぶはじめての古英語 --- Part 3 with 小河舜さん and まさにゃん」

(以下,後記)

・ 「#1030. 「はじめての古英語」生放送 with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む」

・ 「【英語史の輪 #121】「はじめての古英語」第5弾の生放送後のアフタートーク with 小河舜さん&まさにゃん」

・ 「#1057. 「はじめての古英語」生放送 with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む (2)

(後記,ここまで)

加えて,この hellog でも masanyan のタグのもとで小河さんを取り上げています.

以上,本日の生放送に備えつつ,まさにゃんコンテンツで英語史を学んでいただければ!

2024-03-23 Sat

■ #5444. 古英語の原文を読む --- 597年,イングランドでキリスト教の布教が始まる [bchel][voicy][heldio][masanyan][ogawashun][oe][oe_text][bede][christianity][anglo-saxon][st_augustine][hajimeteno_koeigo][hel_education][notice][popular_passage][history][literature]

731年,ビード (あるいはベーダ;Bede [673--735]) によりラテン語で著わされた『英国民教会史』 (Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum [= Ecclesiastical History of the English People]) は,古代イングランド史を記した貴重なテキストである.後にアルフレッド大王 (849--99) の指示のもとで古英語に翻訳されている.

597年,ローマの修道士で,後にカンタベリの初代大司教となる St. Augustine (?--604) が,イングランドに布教にやってきた.イングランド史上きわめて重大なこの年に起こった出来事について,Bede の古英語版より読んでみたい.以下,英語史の古典的名著 Baugh and Cable (pp. 58--60) に掲載されている古英語原文を再現する.

Ða wæs on þā tīd Æþelbeorht cyning hāten on Centrīce, and mihtig: hē hæfde rīce oð gemǣru Humbre strēames, sē tōscādeþ sūðfolc Angelþēode and norðfolc. Þonne is on ēasteweardre Cent micel ēaland, Tenet, þæt is siex hund hīda micel æfter Angelcynnes eahte. . . . On þyssum ēalande cōm ūp sē Godes þēow Augustinus and his gefēran; wæs hē fēowertiga sum. Nāmon hīe ēac swelce him wealhstodas of Franclande mid, swā him Sanctus Gregorius bebēad. And þā sende to Æþelbeorhte ǣrendwrecan and onbēad þæt hē of Rōme cōme and þæt betste ǣrende lǣdde; and sē þe him hīersum bēon wolde, būton twēon he gehēt ēcne gefēan on heofonum and tōweard rīce būton ende mid þone sōþan God and þone lifigendan. Ðā hē þā sē cyning þās word gehīerde, þa hēt hē hīe bīdan on þæm ēalande þe hīe ūp cōmon; and him þider hiera þearfe forgēaf, oð þæt hē gesāwe hwæt hē him dōn wolde. Swelce ēac ǣr þǣm becōm hlīsa tō him þǣre crīstenan ǣfæstnesse, forþon hē crīsten wīf hæfde, him gegiefen of Francena cyningcynne, Beorhte wæs hāten. Þæt wīf hē onfēng fram hiere ieldrum þǣre ārǣdnesse þæt hēo his lēafnesse hæfde þæt hēo þone þēaw þæs crīstenan gelēafan and hiere ǣfæstnesse ungewemmedne healdan mōste mid þȳ biscope, þone þe hīe hiere tō fultume þæs gelēafan sealdon, þæs nama wæs Lēodheard.

Ðā wæs æfter manigum dagum þæt sē cyning cōm tō þǣm ēalande, and hēt him ūte setl gewyrcean; and hēt Augustinum mid his gefērum þider tō his sprǣce cuman. Warnode hē him þȳ lǣs hīe on hwelc hūs tō him inēoden; brēac ealdre hēalsunga, gif hīe hwelcne drȳcræft hæfden þæt hīe hine oferswīðan and beswīcan sceolden. . . . Þā hēt sē cyning hīe sittan, and hīe swā dydon; and hīe sōna him līfes word ætgædere mid eallum his gefērum þe þǣr æt wǣron, bodedon and lǣrdon. Þā andswarode sē cyning and þus cwæð: "Fæger word þis sindon and gehāt þe gē brōhton and ūs secgað. Ac forðon hīe nīwe sindon and uncūðe, ne magon wē nū gēn þæt þafian þæt wē forlǣten þā wīsan þe wē langre tīde mid ealle Angelþēode hēoldon. Ac forðon þe gē hider feorran elþēodige cōmon and, þæs þe mē geþūht is and gesewen, þā þing, ðā ðe [gē] sōð and betst gelīefdon, þæt ēac swelce wilnodon ūs þā gemǣnsumian, nellað wē forðon ēow hefige bēon. Ac wē willað ēow ēac fremsumlīce on giestlīðnesse onfōn and ēow andleofne sellan and ēowre þearfe forgiefan. Ne wē ēow beweriað þæt gē ealle, ðā þe gē mægen, þurh ēowre lāre tō ēowres gelēafan ǣfæstnesse geðīeden and gecierren."

目下,Baugh and Cable の英語史書 A History of the English Language を1節ずつ丁寧に読んでいくオンライン読書会シリーズを Voicy heldio で展開中です(有料配信ですが第1チャプターは試聴可).上に引用した古英語原文が含まれているのは第47節で,これを扱った回は「英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (47) The Language Illustrated」です.ただし,そこでは上記の古英語原文は,かなり長いために解説するのを割愛していました.

これを補うべく,明後日3月25日(月)の午後1時30分より heldio の生放送による解説を配信します.小河舜さん(フェリス女学院大学ほか)および「まさにゃん」こと森田真登さん(武蔵野学院大学)とともに,「はじめての古英語」シリーズの一環としての特別企画です.上記の古英語原文は,その予習用として掲げた次第です.お楽しみに!

Bede の古英語訳の原文としては,ほかにも「#2900. 449年,アングロサクソン人によるブリテン島侵略」 ([2017-04-05-1]) を参照.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

2024-03-04 Mon

■ #5425. 本日の午後4時から「英語史クイズ」生放送 --- その前に過去の「英語史クイズ」で復習を! [voicy][heldio][notice][masanyan][khelf][helquiz][helfest][hel_herald]

日々,英語史を広める英語史活動(hel活)を展開していますが,その1つの形式として「英語史クイズ」 (hel_herald) なるものがあります.その名の通りのクイズ企画です.

本日午後4時から Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にて「英語史クイズ」の生放送をお届けする予定です.本日は朝から晩まで,菊地翔太先生より専修大学生田キャンパスに会場をご用意いただき「helフェス」 (helfest) を開催する予定です.その中の1コーナーとして「英語史クイズ」イベントを午後4時から予定しており,すでに講師陣による出題のスタンバイが完了しています.

ぜひ都合のつく方々は午後4時からの「英語史クイズ生放送」をライヴでお聴きください.たっぷり1時間ほどお届けします.会場もライヴですが,heldio をお聴きの皆さんもぜひライヴで回答,意見,質問,コメント,突っ込み等を「お便り」で投げ込んでていただけると盛り上がるかと思います.

英語史クイズはこれまでも頻繁に開催してきたわけではありませんが,hellog の関連記事でいえば次の3つほどが挙がります.

・ 「#4831. 『英語史新聞』2022年7月号外 --- クイズの解答です」 ([2022-07-19-1])

・ 「#5059. heldio 初の「英語史クイズ」」 ([2023-03-04-1])

・ 「#5087. 「英語史クイズ with まさにゃん」 in Voicy heldio とクイズ問題の関連記事」 ([2023-04-01-1])

英語史クイズは,主に Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」の企画として音声配信してきた経緯があります.今夕のイベントに先立って,ぜひ過去回を復習しておいていただければと思います.

・ 「#642. heldio 初の「英語史クイズ」」(2023/03/04配信)

・ 「#669. 英語史クイズ with まさにゃん」(2023/03/31配信)

・ 「#670. 英語史クイズ with まさにゃん(続編)」(2023/04/01配信)

ぜひ皆さんライヴでご参加を! (都合がつかない方のために,後日アーカイヴ配信もする予定です.)

2023-09-16 Sat

■ #5255. Voicy heldio の「ゼロから学ぶはじめての古英語」シリーズへご好評いただいています [oe][masanyan][ogawashun][hel_education][voicy][heldio][runic][anglo-saxon][link][notice][alfred][beowulf][proverb][heldio_community][hajimeteno_koeigo]

毎朝6時に音声配信している Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にて「ゼロから学ぶはじめての古英語」シリーズが始まっています(不定期で無料の配信です).第3回まで配信してきましたが,嬉しいことにリスナーの皆さんにはご好評いただいています.各配信回の概要欄やチャプターに紐付けられたリンク先に,題材となっている古英語のテキストなども掲載していますので,そちらを参照しながら聴いていただければと思います.これまでの3回では,アルフレッド大王,古英語の格言,叙事詩『ベオウルフ』に関係する文章が取り上げられています.本当に「初めての方」に向けての講座となっていますので,お気軽にどうぞ.

ナビゲーターは英語史や古英語を専攻する次の3人です.小河舜さん(フェリス女学院大学ほか),khelf(慶應英語史フォーラム)元会長の「まさにゃん」こと森田真登さん(武蔵野学院大学),および堀田隆一です.3人で楽しそうに話しているのが魅力,との評価もいただいています.

毎回,厳選された古英語の短文を取り上げ,文字通り「ゼロから」解説しています.日本語による解説つきで気軽に始められる「古英語講座」なるものは,おそらくこれまでどの媒体においても皆無だったのではないでしょうか(唯一の例外は,まさにゃんによる「毎日古英語」かもしれません).このたびのシリーズは,その意味では本邦初といってよい試みとなります.ナビゲーター3人も,肩の力を抜いておしゃべりしていますので,それに見合った気軽さで聴いていただければと思います.

本シリーズのサポートページとして,まさにゃんによる note 記事「ゼロから学ぶはじめての古英語(#1~#3)」が公開されています.また,X(旧ツイッター)上の「heldio コミュニティ by 堀田隆一」にて関連情報も発信しています.このコミュニティは承認制ですが,基本的にはメンバーリクエストをいただければお入りいただけますので,ぜひご参加ください.

シリーズの第4弾もお楽しみに!

2023-09-01 Fri

■ #5240. Voicy heldio で「ゼロから学ぶはじめての古英語」シリーズが始まりました [oe][masanyan][ogawashun][hel_education][voicy][heldio][runic][anglo-saxon][link][notice][hel_education]

昨日の Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」の配信で,待望の(?)の古英語入門講座がスタートしました.「#822. ゼロから学ぶはじめての古英語 --- Part 1 with 小河舜さん and まさにゃん」です(上記の左側のパネル).シリーズ初回のメインパーソナリティは小河舜さん(フェリス女学院大学ほか),そして進行補佐が「まさにゃん」こと森田真登さん(武蔵野学院大学)と私,堀田隆一です.

初回ということで,古英語の短い1文のみを素材として導入しています.9世紀に文武両道で活躍したウェセックスのアルフレッド大王 (King Alfred) による言葉です.大英図書館のサイトの King Alfred's Translation of the Pastoral Care より,写本画像が閲覧できます.

Þeos boc sceal to Wiogora ceastre

今回取り上げるのはこの短い文のみですが,実はここに古英語とアングロサクソン文化の様々な側面が凝縮されているのです.小河さんが,それを解凍し,やさしく解説しくれています.また,まさにゃんもこちらの note 記事にて補足を加えてくれています.

私自身も,今朝の Voicy 配信で補足のお話しをお届けしています.「#823. 昨日の「ゼロから学ぶはじめての古英語 --- Part 1」の補足と関連過去回」をお聴き下さい(上記の右側のパネル).今朝の配信では関連する過去回に多く言及しましたが,Voicy から直接飛ぶには不便かと思いますので,以下にリンクを張っておきます.この週末などのお時間のあるときに,今回の例文 "Þeos boc sceal to Wiogora ceastre" と関連付けて,古英語とアングロサクソンの世界に浸っていただければと思います.

シリーズ第2回も近日公開予定ですので,お楽しみに! 初回へのご感想やご意見も Voicy のコメントよりお寄せいただけますと幸いです.

[ 指示代名詞 this をめぐる謎 ]

・ 「#233. this, that, the などの th は何を意味するの?」

・ 「#274. 不定指示形容詞の this」

・ 「#432. なぜ短縮形 that's はあるのに *this's はないの?」

・ 「#493. 指示詞 this, that, these, those の語源」

[ 名詞 book の深すぎる歴史 ]

・ 「#661. book と beech --- 本とブナの関係は?」

・ 「#662. 印欧祖語の故郷をめぐるブナ問題」

[ 衰退気味の shall の諸相 ]

・ 「#218. shall と will の使い分け規則はいつからあるの?」

・ 「#530. 日本ハム新球場問題の背後にある英語版公認野球規則の shall の用法について」

[ 前置詞の to もあるけれど不定詞マーカーの to にも注目を ]

・ 「#645. to 以外の不定詞マーカー」

・ 「#688. なぜ不定詞には to 不定詞 と原形不定詞の2種類があるの?」

[ イングランド地名についてアレコレ ]

・ 「#306. 市川誠先生との対談 長万部はイングランドか!?」

・ 「#349. 市川誠先生との対談 「ウスター」と「カステラ」,「レスター」と「リア王」」

・ 「#819. 古英語地名入門 with 小河舜さん」

[ 古英語一般の理解のために ]

・ 「#148. 古英語期ってどんな時代?」

・ 「#149. 対談 [[「毎日古英語」のまさにゃんと,古英語ってどんな言語?」

・ 「#326. どうして古英語の発音がわかるのですか?」

・ 「#628. 古英語の単語はどれくらい現代英語に受け継がれているの?」

・ 「#778. 古英語の文字 --- 7月29日(土)の朝カルのシリーズ講座第2回に向けて」

2023-08-26 Sat

■ #5234. 5人で語る CMC (computer-mediated communication) [cmc][punctuation][voicy][heldio][masanyan][ogawashun][punctuation][link]

「#1664. CMC (computer-mediated communication)」 ([2013-11-16-1]) について,英語学研究者が5人集まって飲みながらフリートークしました.話しはあちらこちらに飛んでいますが,結果として CMC の様々な側面に光を当てた議論となっていると思います(し,随所に笑いもあります).一昨日の Voicy heldio の生放送でお届けしたものを,昨日アーカイヴより通常配信しています.60分ほどの長尺ですが,この週末にゆっくりお聴きいただければと.「#816. ネット時代の言葉遣い --- CMC (生放送のアーカイヴ)」です.

今回参加している私以外の4人のメンバーは以下の通りです.

・ 多々良直弘さん(桜美林大学): https://gproweb1.obirin.ac.jp/obuhp/KgApp?resId=S000185

・ 金田拓さん(帝京科学大学):https://www.ntu.ac.jp/research/kyoin/kodomo/gakoukyouiku/kaneta_t.html

・ 小河舜さん(フェリス女学院大学ほか):https://sites.google.com/view/shunogawa (cf. ogawashun)

・ 「まさにゃん」こと森田真登さん(武蔵野学院大学):https://sites.google.com/view/moritamasato/ (cf. masanyan)

主に句読点 (punctuation) の話題で盛り上がりました.関連する hellog 記事をいくつか挙げておきます.

・ 「#574. punctuation の4つの機能」 ([2010-11-22-1])

・ 「#575. 現代的な punctuation の歴史は500年ほど」 ([2010-11-23-1])

・ 「#808. smileys or emoticons」 ([2011-07-14-1])

・ 「#2848. 「若者は1字下げない」」 ([2017-02-12-1])

・ 「#3045. punctuation の機能の多様性」 ([2017-08-28-1])

・ 「#3891. 現代英語の様々な句読記号の使用頻度」 ([2019-12-22-1])

・ 「#3893. grammatical punctuation と correspondence punctuation」 ([2019-12-24-1])

・ 「#4751. なぜすべてを大文字書きする人がいるの?」 ([2022-04-30-1])

・ 「#4987. 英語の感嘆符の使いすぎ批判は19世紀から」 ([2022-12-22-1])

・ 「#4986. 日本語で増えてきている感嘆符」 ([2022-12-21-1])

2023-05-07 Sun

■ #5123. 「単語の語源を言い当てる」とは何か? --- 本日開幕した「語源バトル」のルールをめぐって [etymology][voicy][heldio][khelf][masanyan][fujiwarakun][folk_etymology][word_formation][loan_word][hellog_entry_set]

GW も最終日ですが,この連休中は Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にて様々な対談企画を展開してきました.この余韻は GW 後も向こう1週間ほど続く予定ですので,どうぞお付き合い下さい.

今朝の heldio では,khelf(慶應英語史フォーラム)のメンバー2人とともに軽いノリで英単語の語源 (etymology) をめぐる遊びを披露しています.「#706. 爆笑・語源バトル with まさにゃん&藤原くん」です.30分超の放送回となりますので,お時間のあるときにどうぞ.

お聴きになれば分かる通り,今回の「語源バトル」は,ゲームそのものを実施したというよりは,ゲームのルール作りに着手したというのが正確なところです.単語の語源とはいったい何か? 「単語の語源を言い当てる」とは,結局何を答えればよいのか? ゲームのルール作りを念頭に考えてみると,問題が具体的に挙がってくるのが良いところです.放送中にもいくつかの問題点が持ち上がりました.

・ 何段階もの借用を経てきた単語について,直近の借用元言語を答えるべきか,その前段階の借用元言語を答えるべきか,あるいは究極の祖語(しばしば印欧祖語)を答えるべきか.

・ 借用語について,ラテン語からか,フランス語からか,という問いはしばしば解決が困難である.「ラテン系」などととして逃げることは,どこまで妥当か.(cf. こちらの記事セット)

・ taking のような語形については,語幹 take と屈折語尾 -ing の語源をそれぞれ答える必要があるのか.

・ 複合語や派生語の場合,構成する各形態素について語源を明らかにする必要があるのか.

・ UK のような省略語の語源とは,展開した United Kingdom が答えとなるのか.あるいは,Unite, -ed, King, -dom の各々の語源を答える必要があるのか.

その他,思いつくままに問題点を挙げてみると,ルール作りがなかなか厄介な仕事であることが分かってきます.

・ 本来語という答えは多くなりそうだが,本来語とは何か.

・ 語源説が揺れている単語(実際にかなり多いと思われる)の回答は何になるのか.

・ 固有名詞の語源とは何か.

・ 語源と語形成は何がどう異なるのか.

・ 民間語源 (folk_etymology) と学者語源は区別する必要があるのか.

これらは結局のところ「単語の語源とは何か」というメタな問いを発していることにほかなりません.この問いを議論するに当たって,まず「#3847. etymon」 ([2019-11-08-1]) を参照していただければと思います.

以下,「語源バトル」に出演した2人の HP へのリンクを張っておきます.

・ 「まさにゃん」こと森田真登さん(武蔵野学院大学): https://note.com/masanyan_frisian/n/n01938cbedec6

・ 藤原郁弥さん(慶應義塾大学大学院生): https://sites.google.com/view/drevneanglijskij-jazyk/home

2023-05-05 Fri

■ #5121. 音象徴は言語学では周辺的な位置づけ [link][sound_symbolism][phonaesthesia][onomatopoeia][japanese][contrastive_linguistics][voicy][heldio][khelf][goshosan][masanyan][fujiwarakun][youtube]

この GW は,Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にて khelf(慶應英語史フォーラム)協賛の対談企画を展開しています.日々 khelf メンバーが入れ替り立ち替り現われ,落ち着いて対談したり,あるいはパーティのように賑やかに盛り上がったりしています.

heldio は毎朝6時に更新していますが,今朝公開された最新回は「#704. なぜ日本語には擬音語・擬態語が多いのか? --- 森田まさにゃん,五所さん,藤原くんと音象徴を語る爆笑回」です.音象徴 (sound_symbolism) をめぐって4人が賑やかに雑談しています.

この回は,一昨日の放送回「#702. いいネーミングとは? --- 五所万実さん,藤原郁弥さん,まさにゃんとの対談」の続編でもありますので,ぜひそちらもお聴きください.

今回取り上げた音象徴は,常に人気のある話題です.日本語生活においてオノマトペ (onomatopoeia) はとても身近ですし,日常的な商標などに反映されている音のイメージの話題も関心を引きます.しかし,音象徴は,その話題性の高さとは裏腹に,言語学においては周辺的な存在とみられることが多いのです.なぜかというと,音「象徴」という呼び名が示唆するとおり,そこに意味があるのかないのかよく分からない,微妙な位置づけだからです.普遍的なような,それでいて恣意的なような・・・.

音象徴について本ブログでも様々に取り上げてきましたが,今回は heldio 対談という形で,この魅力的な話題に4人で再訪した次第です.

以下に,今回の出演者3名のプロフィールページへのリンクを張っておきます.

・ 五所万実さん(目白大学): https://researchmap.jp/mamg

・ 「まさにゃん」こと森田真登さん(武蔵野学院大学): https://note.com/masanyan_frisian/n/n01938cbedec6

・ 藤原郁弥さん(慶應義塾大学大学院生): https://sites.google.com/view/drevneanglijskij-jazyk/home

雑談の最後に触れられている,まさにゃんによる YouTube チャンネル「まさにゃんチャンネル【英語史】」の2.4万回再生を誇る人気動画「語源で学ぶ英単語?【st, fl, sw, sp, gl】」では,英語における音象徴の興味深い事例が取り上げられています.ぜひこちらもご視聴ください.

2023-04-30 Sun

■ #5116. 4月28日の heldio 生放送「英語に関する素朴な疑問千本ノック(矢冨&堀田&まさにゃん)」のまとめ [senbonknock][voicy][heldio][notice][hel_education][sobokunagimon][khelf][masanyan]

一昨日の4月28日の午後3時過ぎより約60分間,Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」の生放送で「英語に関する素朴な疑問千本ノック(矢冨&堀田&まさにゃん)」を khelf 協賛でお届けしました.今回も多くの方にライヴで聴いていただき,さらに投げ込み質問も多数いただきました.難問・珍問が続出し,うまく回答できないものもありましたが,出演者とギャラリー一同,たいへん勉強になりました.聴いていただいたリスナーの皆さんにも,英語史の面白さと難しさを感じていただけたのではないでしょうか.

生放送を収録したものを,今朝レギュラー放送として公開しました.「#699. 4月28日に「英語に関する素朴な疑問千本ノック(矢冨&堀田&まさにゃん)」を生放送でお届けしました」です.

全体で17の質問に回答し,ときにギャラリーにも加わってもらい議論となりましたが,楽しかったです.適度な緊張と興奮がやめられませんね.各質問の分秒を一覧しておきます.ちなみに,いまや heldio 名物となった「まさにゃん暴走」は12:41辺りから始まる第5問目「kid と child が同じ意味なのはなぜ?」の回答中でお聴きになれます.

(1) 01:13 --- なぜ am は I の後ろにしか来ないのですか?

(2) 04:33 --- なぜ I am Japanese. となり I am a Japanese. とは言わないのですか?

(3) 07:46 --- なぜ未来の確定したことは現在形で表現できるのですか?

(4) 10:28 --- 現在と過去は動詞の語尾で示せますが未来は語尾で示せないのはなぜ?

(5) 12:41 --- kid と child が同じ意味なのはなぜ?(cf. この問いでは,いまや heldio 名物となった「まさにゃん暴走」を聴けます)

(6) 18:56 --- honest や hour の h を発音しないのはなぜ?(cf. 先日の「#5108. 4月20日の heldio 生放送「英語に関する素朴な疑問 千本ノック」のまとめ」の (3) で回答を試みています)

(7) 20:54 --- an historical というつながりを見たことがありますが a ではないのですか?

(8) 22:34 --- leaf の複数形は leaves ですが,belief の複数形は beliefs です.なぜですか?

(9) 25:48 --- so は短いのに意味が多すぎます.なぜですか?

(10) 30:49 --- 英文法は誰が定めたのですか,あるいはどのように成立したのですか?

(11) 33:30 --- is も am も過去形ではともに was になるのはなぜですか?

(12) 38:21 --- なぜ不定詞には for ではなく to がつくのですか? 他の前置詞ではダメだったのですか?

(13) 41:08 --- なぜ使役では能動態だと原形不定詞を,受動態では to 不定詞を用いるのですか?

(14) 44:29 --- なぜ自動詞と他動詞は分かれたのですか?

(15) 49:45 --- It is fine today. ではなく Today is fine. というと不自然なのはなぜですか?

(16) 52:42 --- baggage と luggage の綴字が似ているのは歴史的に関係があるからですか?

(17) 53:57 --- 英語史上の最大の学説対立があれば教えてください.

過去の「千本ノック」回については「#5005. 過去17回の heldio 「千本ノック」の一覧」 ([2023-01-09-1]) あるいは senbonknock をご覧ください.

2023-04-18 Tue

■ #5104. 英語史の知識は,英語の先生が英語を教えるときに本当に役立つのか? [voicy][heldio][hel_education][elt][khelf][masanyan][colloquia]

昨朝の Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」で,同じ標題の放送回を配信しました.Voicy のコメント欄などを通じて反響をいただいています.ありがとうございます.「#686. 英語史の知識は,英語の先生が英語を教えるときに本当に役立つのか?」をお聴きください.

「英語史」という分野に多少なりとも興味をもって接しているすべての方々が意見を述べられる話題ではないかと思います.英語教員を始めとして英語史研究者から英語学習者まで,さらには英語のみならず他の外国語の教育・学習に関わる皆さんに,関心をもってもらいたいトピックです.上記放送回のコメント欄より,ご意見をお寄せいただければ幸いです.

議論の参考までに,いくつかの heldio 放送回,hellog 記事,コンテンツ,論文等にリンクを張っておきます.

・ heldio 「#310. 山本史歩子先生との対談 英語教員を目指す大学生への英語史のすすめ」

・ hellog 「#4329. 「英語史の知見を活かした英語教育」について参考文献をいくつか」 ([2021-03-04-1])

・ hellog 「#4619. 「英語史教育」とは?」 ([2021-12-19-1])

・ hellog 「#5098. 英語史を学び始めようと思っている方へ hellog と heldio のお薦め回一覧(2023年度版)」 ([2023-04-12-1])

・ hellog 「#4570. 英語史は高校英語の新学習指導要領において正当に評価されている」 ([2021-10-31-1])

・ hellog 「#4571. 英語史は中・高等学校教員養成課程のコアカリキュラムにおいて正当に評価されている」 ([2021-11-01-1])

・ 英語史コンテンツ「#59. 英語史は役に立たない,か」:khelf(慶應英語史フォーラム)顧問の N. S. 氏による,昨年度の「英語史コンテンツ50」の取りをとった論考.

・ 森田 真登 「高等学校英語教育における英語史の活用 --- OED Text Visualizer を用いて教科書本文の単語の理解を深める ---」 Colloquia 42 (2021): 125--41.

2023-04-05 Wed

■ #5091. khelf の沿革,活動実績,ミッションステートメント [khelf][notice][hel_education][hel_herald][senbonknock][helquiz][masanyan][aokikun][voicy][heldio][start_up_hel_2023]

年度が改まりましたが,2023年度も,khelf (= Keio History of the English Language Forum = 慶應英語史フォーラム)を拠点として「hel活」(=英語史活動)に力を入れていきます(現会長はまさにゃんです).

(上記のロゴとバナーは khelf メンバーが作成)

khelf は慶應義塾大学文学部英米文学専攻の英語史ゼミ(堀田隆一研究会)を母体として2020年1月に立ち上げられました.以後3年以上にわたり「hel活」を続けてきました.khelf の活動目標は次の通りです.

英語史について議論したり,情報共有するためのフォーラムです.英語史の学び方,教え方,研究の仕方について議論し,情報発信していくことはもちろん,(現代)英語の素朴な疑問を取り上げ,それを英語史の観点から解きほぐしていくという啓発的な活動も推進していきます.

具体的には khelf HP の活動実績のページに記載されていますが,主たる活動として以下を挙げておきます.

・ khelf-conference と称する拡大版ゼミ合宿の開催

・ 「英語史導入企画」と題する英語史コンテンツのウェブ発信

・ 『英語史新聞』の発行

・ khelf の公式ホームページや公式ツイッターアカウント @khelf_keio での情報発信

・ 外部講師を招いての各種の講義・演習

・ 英語史研究者のインタビュー記事を掲載する「英語史ラウンジ」

・ Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」での各種企画の後援(例えば「千本ノック」や「英語史クイズ」)

とりわけ『英語史新聞』は khelf オリジナル企画で,これまで第4号まで発行されてきました.そして,近日発行の第5号に向けて,目下最終校正が行なわれています.

昨年度の活動実績として「#5050. 2022年度の khelf 活動の振り返り」 ([2023-02-23-1]) も合わせてご覧ください.

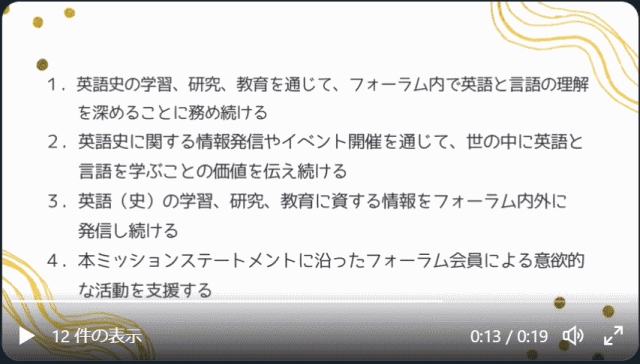

昨年9月20日には khelf 総会にて「khelf ミッションステートメント」が採択されています.以下に掲載します.

[ khelf ミッションステートメント ]

khelf(慶應英語史フォーラム)は以下の目標をミッションステートメントとして宣言する

1. 英語史の学習,研究,教育を通じて,フォーラム内で英語と言語の理解を深めることに努め続ける

2. 英語史に関する情報発信やイベント開催を通じて,世の中に英語と言語を学ぶことの価値を伝え続ける

3. 英語(史)の学習,研究,教育に資する情報をフォーラム内外に発信し続ける

4. 本ミッションステートメントに沿ったフォーラム会員による意欲的な活動を支援する

この khelf ミッションステートメントについては,@khelf_keio による動画もあります.

本年度の khelf 活動の意気込みについては,Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」の昨日の放送回「#673. 今年度の khelf 活動がいよいよスタート --- 青木輝さんとの対談」にて,khelf HP 担当の青木輝さんとともに表明しています.ぜひお聴きください.

本年度も khelf の活動へのご理解とご協力をよろしくお願いいたします!

2023-04-01 Sat

■ #5087. 「英語史クイズ with まさにゃん」 in Voicy heldio とクイズ問題の関連記事 [masanyan][helquiz][link][silent_letter][etymological_respelling][kenning][oe][metonymy][metaphor][gender][german][capitalisation][punctuation][trademark][alliteration][sound_symbolism][goshosan][voicy][heldio]

新年度の始まりの日です.学びの意欲が沸き立つこの時期,皆さんもますます英語史の学びに力を入れていただければと思います.私も「hel活」に力を入れていきます.

実はすでに新年度の「hel活」は始まっています.昨日と今日とで年度をまたいではいますが,Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にて「英語史クイズ」 (helquiz) の様子を配信中です.出題者は khelf(慶應英語史フォーラム)会長のまさにゃん (masanyan),そして回答者はリスナー代表(?)の五所万実さん(目白大学; goshosan)と私です.ワイワイガヤガヤと賑やかにやっています.

・ 「#669. 英語史クイズ with まさにゃん」

・ 「#670. 英語史クイズ with まさにゃん(続編)」

実際,コメント欄を覗いてみると分かる通り,昨日中より反響をたくさんいただいています.お聴きの方々には,おおいに楽しんでいただいているようです.出演者のお二人にもコメントに参戦していただいており,場外でもおしゃべりが続いている状況です.こんなふうに英語史を楽しく学べる機会はあまりないと思いますので,ぜひ hellog 読者の皆さんにも聴いて参加いただければと思います.

以下,出題されたクイズに関連する話題を扱った hellog 記事へのリンクを張っておきます.クイズから始めて,ぜひ深い学びへ!

[ 黙字 (silent_letter) と語源的綴字 (etymological_respelling) ]

・ 「#116. 語源かぶれの綴り字 --- etymological respelling」 ([2009-08-21-1])

・ 「#192. etymological respelling (2)」 ([2009-11-05-1])

・ 「#1187. etymological respelling の具体例」 ([2012-07-27-1])

・ 「#580. island --- なぜこの綴字と発音か」 ([2010-11-28-1])

・ 「#1290. 黙字と黙字をもたらした音韻消失等の一覧」 ([2012-11-07-1])

[ 古英語のケニング (kenning) ]

・ 「#472. kenning」 ([2010-08-12-1])

・ 「#2677. Beowulf にみられる「王」を表わす数々の類義語」 ([2016-08-25-1])

・ 「#2678. Beowulf から kenning の例を追加」 ([2016-08-26-1])

・ 「#1148. 古英語の豊かな語形成力」 ([2012-06-18-1])

・ 「#3818. 古英語における「自明の複合語」」 ([2019-10-10-1])

[ 文法性 (grammatical gender) ]

・ 「#4039. 言語における性とはフェチである」 ([2020-05-18-1])

・ 「#3647. 船や国名を受ける she は古英語にあった文法性の名残ですか?」 ([2019-04-22-1])

・ 「#4182. 「言語と性」のテーマの広さ」 ([2020-10-08-1])

[ 大文字化 (capitalisation) ]

・ 「#583. ドイツ語式の名詞語頭の大文字使用は英語にもあった」 ([2010-12-01-1])

・ 「#1844. ドイツ語式の名詞語頭の大文字使用は英語にもあった (2)」 ([2014-05-15-1])

・ 「#1310. 現代英語の大文字使用の慣例」 ([2012-11-27-1])

・ 「#2540. 視覚の大文字化と意味の大文字化」 ([2016-04-10-1])

[ 頭韻 (alliteration) ]

・ 「#943. 頭韻の歴史と役割」 ([2011-11-26-1])

・ 「#953. 頭韻を踏む2項イディオム」 ([2011-12-06-1])

・ 「#970. Money makes the mare to go.」 ([2011-12-23-1])

・ 「#2676. 古英詩の頭韻」 ([2016-08-24-1])

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow