2026-01-29 Thu

■ #6121. ウェブ月刊誌 Helvillian の2026年2月号が公開されました [helwa][heldio][notice][helmate][helkatsu][helvillian][link]

昨日1月28日,英語史の周囲に集まる,有志による月刊ウェブマガジン Helvillian 2月号(第16号) が公開されました.2026年という新たな年の幕開けにふさわしく,今号も驚くべき熱量と多角的な視点が詰まった号となっています.

今号の表紙写真および「1. 表紙のことば」を寄せてくださったのは,しーさんです.マレーシアのクチンからの1枚です(私も訪れたことがあり,Kuching の響き懐かしい!).実は,しーさんは,目下私が一押し中の書籍,2月25日に刊行予定の『古英語・中英語初歩〈新装復刊〉』にも,ある角度から関連しているキーパーソンでもあります.表紙の編集は,編集委員の Galois さんが担当されています.

続く「2. 特集 裏切り」では,ari さんが言葉の本質を問う「凡庸の罠」を,川上さんが「裏切らないユダ」を寄稿されています.いずれも深い思考と調査に基づいた力作.皆さんも,この機会に「裏切り」について考えてみませんか.「3. 英語語源ハンドブック」のセクションでは,ari さんの新連載「Word of the Day」が紹介されています.ハンドブックからランダムに単語を選んで,それについて何か書くぞ,という企画です.ykagata さんの「『英語語源ハンドブック』にこじつけて学ぶドイツ語」シリーズは安定的に回を重ねており,今号では dance から magazine まで,ドイツ語との比較を通じて,語源の話題が縦横無尽に掘り下げられています.

個別の連載陣も充実しています.川上さんの「4. 連載 『英語のなぜ』やってます通信25」シリーズは第25回を数える節目を迎え,lacolaco さんによる「5. 連載 英語語源辞典通読ノート」は D ゾーンへ入っています.さらに,こじこじ先生による「6. 『不規則動詞戦争』OP曲(オーケストラバージョン)」では,不規則動詞の立場に立った英語動詞の歴史が披露されています.Grace さんによる「7. カタカナ表記が果たす役割」では,書籍紹介とともに,日本語の文字論的考察がなされています.

「8. ari」さんのセクションでは,デジタル教材研究会の発表報告からアイルランド英語,英語史クイズ,さらには積読に関する書評まで,その守備範囲の広さに驚かされます.そして,り~みんさんからは,「9. 綴字を規定するパラメタは何か?」を寄せていただきました.川上さんの新年の力作 「なぜ judge の2つの /dʒ/ は異なる綴り字なの?」 とあわせて読むことで,英語の綴字体系の問題の深淵を覗くことができると思います.関連して文字の話題といえば,「10. mozhi gengo」さんです.アルファベットの印欧比較やインドの決済事情を報告されています,2026年は,私も文字論やスペリング論の発信を多くしていきたいと思っているので,今号で関連する話題が多く集まってきており嬉しいです.

そして,新年に気合の入ったスタートを切られたのが「11. みー」さん.「小学生と学ぶ英語史」シリーズの幕開きです.a/ an から始まり,アルファベット順に hair, I まで,子供たちに英語史のおもしろさを届けるこの試みを,私は心から応援しています.

「12. umisio」さんは,動物言語学の知見を交えた国語教科書研究や E テレの批評を通じて,言語教育のあり方を問い直し,「13. ykagata」さんはグリーンランドの地名やドイツ語の借用表現の通報窓口という興味深い話題を提供されています.

最後は Grace さんによる「14. Helwaのあゆみ/活動報告」と,umisio さんによる「15. Helvillian編集後記」で締めくくられます.両記事ともに,1月中に helwa で話題となった「大事件」に言及しています.

ここには書ききれないほど,寄稿者一人ひとりの英語史愛が集結した号となっています.ぜひじっくりとお読みいただければと思います.

さて,2026年も本格的に始動しました.この機会に,hellog 読者の皆さんも「hel活」コミュニティに加わってみませんか? こうした多様なアウトプットの源泉に触れてみたい方は,ぜひプレミアムリスナー限定配信チャンネル 「英語史の輪 (helwa)」の扉を開いてみてください.毎週火・木・土の午後6時に,heldio と変わらぬ熱量で,さらに濃い内容をお届けしています.

2025-12-29 Mon

■ #6090. ウェブ月刊誌 Helvillian の2026年1月号が公開されました [helwa][heldio][notice][helmate][helkatsu][helvillian][link]

昨日12月28日,1年の締めくくりに相応しい,待望の最新号が届きました! helwa メンバーによる1ヶ月の熱いhel活 (helkatsu) の成果をまとめたウェブマガジン『月刊 Helvillian 〜ハロー!英語史』第15号(2026年1月号)が公開されました.

編集委員の皆さん,今回はとりわけ年末のお忙しいなかでの編集作業,本当にお疲れ様でした.ついに通算15号.一過性の勢いによる雑誌制作ではなく,1つの文化としてこの雑誌が定着してきたことに深い敬意と驚きを禁じ得ません.今年は英語史の楽しさを広める発信基地として,Helvillian にはおおいに活躍していただきました.

それでは,新春号の豪華ラインナップを紹介していきましょう.

【 特集「旅(後編)」:さらに広がる英語史の地平 】

先月号から続く特集「旅」ですが,後編も負けず劣らずの充実ぶりです.ari さんは,フィッツジェラルドや肺炎をキーワードに,私的な回想と文学を交えた重厚なエッセイを寄せてくれました.川上さんは,「旅」の縁語である fare の歴史を紐解いています.みーさんは Route 66 の旅日記を前後編の圧倒的なボリュームで展開してくださいました(表紙画像もみーさんの車旅からのご提供です).さらに umisio さんによる「旅をする人・しない人」というメタ的な視点からの考察もあり,英語史の枠組みを超えた「移動と言語と人間」のドラマが描き出されています.

【 深化する連載陣と多才な寄稿者たち 】

り~みんさんによる「「『英語語源ハンドブック』にこじつけて学ぶドイツ語」に便乗して眺めるスウェーデン語」では each に注目しています.川上さんの「やってます通信」も堅調です.lacolaco さんの「英語語源辞典通読ノート」も D の項に分け入っています.

みーさんの「教室便り」のシリーズに続き,今回の新機軸として「こじこじ先生」による Sora (生成AI)を活用した動画も見所です.助動詞や慣用句の解説が,洋画の1シーンとして学べます.Grace さんによる近著紹介記事は,英語史界隈で注目の藤井香子(著)『古英語への扉』(大修館書店,2025年)についてです.佐久間さん(無職さん)による「シェークスピアにみる英国での外科医の地位」は,当時の社会史を考察するエッセイです.英語史の学習を強力にバックアップする記事が目立ちますね.

さらに,安定感のあるレギュラー執筆陣の記事が続きます.ari さんはスコットランド紙幣の話題から book の綴りの謎まで八面六臂の活躍を見せ,mozhi gengo さんのマルチリンガルな連載では「Srpsko-Hrvatski Jezik」シリーズが第10回に読んでいます.umisio さんの「国語の教科書」をめぐる鋭い論考や,私の五島列島上陸をめぐるドキュメント風の記事など,どこを切り取っても「おいしい」内容となっています.

【 熱い! helwa の活動報告 】

そして Grace さんによる「Helwa のあゆみ/活動報告」へと続きます.この1ヶ月のhel活の濃密さには目を見張るものがあります.まずは11月29日と12月20日に開催された「北千住オフ会」.taku さん提供の会場にて,飲食を交えつつ熱い議論が展開された旨が報告されています.特に12月は忘年会も兼ねて多くのヘルメイトがオフ会に集結し,「どのように helwa にたどり着いたのか?」のような原点を振り返る会となりました.

12月7日の「B&C超精読会」にも言及があります.英語史の古典的名著 Baugh and Cable を,有志で超精読しようという試み.この「超」に込められたテキストへの向き合い方は,英文の読み方を根本から変えてしまうポテンシャルを秘めています.住む場所も職業も違えど英語(史)の学びという縁で結ばれた仲間たちが楽しげに活動している様子は,hel活の理想形です.

今号も,表紙担当の Galois さん,目次作成の Lilimi さんを始め,Grace さん,umisio さんという編集委員カルテットの尽力により,最高の号が完成しました.編集者の皆さん,寄稿者の皆さん,あらためましてありがとうございました.

この年末年始を機会として,hellog 読者の皆さんも,このhel活コミュニティに加わってみませんか? 興味を持たれた方は,ぜひプレミアムリスナー限定配信チャンネル「英語史の輪 (helwa)」 の扉を開いてみてください.毎週火・木・土の午後6時に,heldio と変わらぬ熱量でお届けしています.

2025-12-28 Sun

■ #6089. B&C の第63節 "The Benedictine Reform" (2) --- Taku さんとの超精読会 [bchel][oe][benedictine_reform][christianity][link][voicy][heldio][anglo-saxon][history][helmate]

今朝の Voicy heldio にて「#1673. 英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (63-2) with Taku さん --- helwa 忘年会より」をお届けしました.本ブログでも3日前にご案内した#6086. B&C の第63節 "The Benedictine Reform" (1) --- Taku さんとの超精読会 ([2025-12-25-1]) の続編となります.

ヘルメイトの Taku さんこと金田拓さん(帝京科学大学)に,引き続き読書会をリードしていただきました(いつもありがとうございます).

では,今回の精読対象の英文を掲載しましょう(Baugh and Cable, p. 83) .B&C の第63節の途中の3文のみですが,じっくりと精読しています.

Probably a less worthy type was drawn by these new conditions into the religious profession. We hear much complaint about immoderate feasting and drinking and vanity in dress. In the religious houses, discipline became lax, services were neglected, monasteries were occupied by groups of secular priests, many of them married; immorality was flagrant.

この3文の精読後,読書会にお立ち会いいただいた方々と,前回の精読箇所を含めてのディスカッションの時間があり,そちらも収録しています.解釈がおおいに深まると思いますので,じっくりとお聴きいただければ.

B&C読書会の過去回については,すべてアーカイヴからアクセスできます.「#5291. heldio の「英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む」シリーズが順調に進んでいます」 ([2023-10-22-1]) をご覧ください.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

2025-12-25 Thu

■ #6086. B&C の第63節 "The Benedictine Reform" (1) --- Taku さんとの超精読会 [bchel][oe][benedictine_reform][christianity][link][voicy][heldio][anglo-saxon][history][helmate]

今朝の Voicy heldio にて「#1670. 英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (63-1) with Taku さん --- helwa 忘年会より」をお届けしました.先週末に開催されたリモートでの helwa 忘年会にて,対談収録したものです.

今回も,ヘルメイトの Taku さんこと金田拓さん(帝京科学大学)に進行を担当していただき,B&C の第63節の最初の8文をじっくりと精読しています.話題は,10世紀末のイングランドにおける The Benedictine Reform (ベネディクト改革)です.今回の箇所は,その改革に至るまでの背景を描写しています.

では,今回の精読対象の英文を掲載しましょう(Baugh and Cable, p. 83) .

The flourishing state of the church that resulted in these significant additions to the English language unfortunately did not continue uninterrupted. One cause of the decline is to be attributed to the Danes, who at the end of the eighth century began their ravages upon the country. Lindisfarne was burnt in 793, and Jarrow, Bede's monastery, was plundered the following year. In the ninth century throughout Northumbria and Mercia, churches and monasteries lay everywhere in ruins. By the tenth century, the decline had affected the moral fiber of the church. It would seem as though once success had been attained and a reasonable degree of security, the clergy relaxed their efforts. Wealthy men had given land freely to religious foundations in the hope of laying up spiritual reserves for themselves against the life in the next world. Among the clergy poverty gave way to ease, and ease by a natural transition passed into luxury.

この続編の heldio 回も収録済みですので,近々に配信する予定です.B&C読書会の過去回については「#5291. heldio の「英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む」シリーズが順調に進んでいます」 ([2023-10-22-1]) をご覧ください.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

2025-12-12 Fri

■ #6073. B&C の第62節 "The Earlier Influence of Christianity on the Vocabulary" (5) --- Taku さんとの超精読会 [bchel][latin][borrowing][loan_word][christianity][link][voicy][heldio][anglo-saxon][history][helmate][oe]

今朝の Voicy heldio にて「#1657. 英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (62-5) with Taku さん --- オンライン超精読会より」をお届けしました.本ブログでも3日前にご案内した「#6070. B&C の第62節 "The Earlier Influence of Christianity on the Vocabulary" (4) --- Taku さんとの超精読会」 ([2025-12-09-1]) の続編となります.

引き続き,ヘルメイトの Taku さんこと金田拓さん(帝京科学大学)の進行のもと,B&C の第62節の最後の3文をじっくりと精読しています.具体的な単語が多く列挙されている箇所なので『英語語源辞典』などを引きながら読むと勉強になるはずです.

では,今回の精読対象の英文を掲載しましょう(Baugh and Cable, p. 82) .

Finally, we may mention a number of words too miscellaneous to admit of profitable classification, like anchor, coulter, fan (for winnowing), fever, place (cf. market-place), spelter (asphalt), sponge, elephant, phoenix, mancus (a coin), and some more or less learned or literary words, such as calend, circle, legion, giant, consul, and talent. The words cited in these examples are mostly nouns, but Old English borrowed also a number of verbs and adjectives such as āspendan (to spend; L. expendere), bemūtian (to exchange; L. mūtāre), dihtan (to compose; L. dictāre), pīnian (to torture; L. poena), pīnsian (to weigh; L. pēnsāre), pyngan (to prick; L. pungere), sealtian (to dance; L. saltāre), temprian (to temper; L. temperāre), trifolian (to grind; L. trībulāre), tyrnan (to turn; L. tornāre), and crisp (L. crispus, 'curly'). But enough has been said to indicate the extent and variety of the borrowings from Latin in the early days of Christianity in England and to show how quickly the language reflected the broadened horizon that the English people owed to the church.

B&C読書会の過去回については「#5291. heldio の「英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む」シリーズが順調に進んでいます」 ([2023-10-22-1]) をご覧ください.B&C 全体でみれば,まだまだこの超精読シリーズも序盤といってよいです.今後もゆっくりペースで続けていくつもりです.ぜひ皆さんも本書を入手し,超精読にお付き合いください.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

2025-12-09 Tue

■ #6070. B&C の第62節 "The Earlier Influence of Christianity on the Vocabulary" (4) --- Taku さんとの超精読会 [bchel][latin][borrowing][loan_word][christianity][link][voicy][heldio][anglo-saxon][history][helmate][oe]

本日 Voicy heldio にて「#1654. 英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (62-4) with Taku さん --- オンライン超精読会より」をお届けしました.一昨日,12月7日(日)の午前中にオンラインで開催した超精読会の様子を収録したものの一部です.

今回も前回に引き続き,ヘルメイトの Taku さんこと金田拓さん(帝京科学大学)に進行役を務めていただき,さらにヘルメイト数名にもお立ち会いいただきました.おかげさまで,日曜日の朝から豊かで充実した時間を過ごすことができました.ありがとうございます.超精読会の本編だけで1時間半ほど,その後の振り返りでさらに1時間超という長丁場でした.今後 heldio/helwa で複数回に分けて配信していく予定です.

さて,今朝の配信回でカバーしているのは,B&C の第62節の後半の始まりとなる "But the church . . ." からの4文です.以下に,精読対象の英文を掲載します(Baugh and Cable, p. 82) .

But the church also exercised a profound influence on the domestic life of the people. This is seen in the adoption of many words, such as the names of articles of clothing and household use: cap, sock, silk, purple, chest, mat, sack;6 words denoting foods, such as beet, caul (cabbage), lentil (OE lent), millet (OE mil), pear, radish, doe, oyster (OE ostre), lobster, mussel, to which we may add the noun cook;7 names of trees, plants, and herbs (often cultivated for their medicinal properties), such as box, pine,8 aloes, balsam , fennel, hyssop, lily, mallow, marshmallow, myrrh, rue, savory (OE sæperige), and the general word plant. A certain number of words having to do with education and learning reflect another aspect of the church's influence. Such are school, master, Latin (possibly an earlier borrowing), grammatic(al), verse, meter, gloss, and notary (a scribe).

6 Other words of this sort, which have not survived in Modern English, are cemes (shirt), swiftlere (slipper), sūtere (shoemaker), byden (tub, bushel), bytt (leather bottle), cēac (jug), læfel (cup), orc (pitcher), and strǣl (blanket, rug).

7 Cf. also OE cīepe (onion, ll. cēpa), nǣp (turnip; L. nāpus), and sigle (rye, V.L. sigale).

8 Also sæppe (spruce-fir) and mōrbēam (mulberry tree).

B&C読書会の過去回については「#5291. heldio の「英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む」シリーズが順調に進んでいます」 ([2023-10-22-1]) をご覧ください.今後もゆっくりペースですが,続けていきます.ぜひ本書を入手し,超精読にお付き合いいただければ.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

2025-12-02 Tue

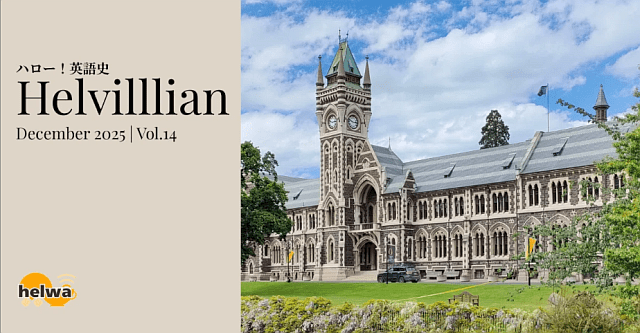

■ #6063. ウェブ月刊誌 Helvillian の12月号が公開されました [helwa][heldio][notice][helmate][helkatsu][helvillian][link]

今月も出ました! helwa メンバー有志による毎月の hel活 (helkatsu) の成果をまとめたウェブマガジン『月刊 Helvillian 〜ハロー!英語史』の最新号です.一昨日12月28日(金)に最新号となる12月号(通算第14号)が公開されています.

まずは Helvillian の編集に関わられている委員の皆さん,お疲れ様でした,いつもありがとうございます.「英語史」という目立たない分野の同人雑誌の刊行が14ヶ月も続くというのは,関係者の不断の支持と,何よりも編集委員の熱量の証だと思います.しかし,それにしても驚いています.改めて感謝を申し上げます..

さて,毎月の恒例となりましたが,本記事で最新号のラインナップを紹介したいと思います.

【 「旅」特集,そして寄稿本数は増し増し 】

今回の Helvillian は,特集テーマ「旅」への寄稿が多く,なんと次号を含めて前後編の2本立てにすることが決定されたとのこと.Helvillian の記事の厚みも読み応えも,確実に増していることがわかりますね.雑誌として安定期に入ったと言ってよいのではないでしょうか.

表紙デザインは Lilimi さんがご担当.写真提供は私,堀田隆一で,ニュージーランドのダニーデンにあるオタゴ大学の時計台です.いつもながらプロ顔負けの見事なレイアウトで仕上げてくださいました.ありがとうございます!

最初の「表紙のことば」も,編集委員会からの打診により,僭越ながら私が寄稿いたしました.オタゴ大学のシンボルである時計台の写真とともに,スコットランドから1万8千キロ離れたこの地にやってきた初期移民たちに思いを馳せる文章を寄せました.私自身が目下旅人のようなものですし,英語史も英語という言語の「旅」を考える学問でもありますので,今回の特集テーマに通じる部分があるかと思います.

注目の特集「旅【前編】」に寄せられた記事は以下の通りです.

・ ari さんによる「失われた都 Winchester を巡る旅」

・ mozhi gengo さんによる「Moxibustion はモエグサモヤシ~信州小旅行の途上で」

・ 川上さんによる「passenger」

・ camin さんによる「若いとき,チチェスター滞在に行ったときのこと」

「旅」というテーマは,英語史と相性が良いこともあり,個性豊かな記事が集まりました.それぞれが独自の視点から「旅」を捉えていますね.

【 日常化した「hel活」が相互啓発の場へ 】

特集に続いて,半ば定着した「シリーズ」ものの記事が各項目に並びます.ykagata さんとり~みんさんは,それぞれ「『英語語源ハンドブック』にこじつけて学ぶドイツ語」と「『英語語源ハンドブック』にこじつけて学ぶスウェーデン語」のシリーズにおいて,『英語語源ハンドブック』を活用しつつ,各々の関心言語の話題を展開しています.lacolaco さんによる「KDEE通読」ノートも着々と進み,C の項目のコンプリートが報告されています.helwa メンバーの日々のhel活が,お互いに啓発し合いながら,新たなhel活へと繋がっていっている様子が見て取れます.

さらに,みーさんによる「連載 教室日誌」,ハンドルネーム「無職さん」こと佐久間さんによる専門性の高い記事,ari さん,川上さん,mozhi gengo さん,umisio さん等の安定感抜群の寄稿者による多様な話題が並びます.特に川上さんは,安定連載の「やってます通信」のほかに,最近は助動詞に取り憑かれておられるようで,関連する記事が蓄積されてきています.

camin さんの FAUX-AMIS クイズ,そして,新刊書「いのほたなぜ」を推してくださっているという点において,Grace さんによる「いのほたなぜ~言語学の世界へようこそ~」および金田拓さんによる「『言語学でスッキリ解決!英語の「なぜ?」』を読んで,英語の世界を散歩しよう」も必読です.皆さん,幅広い「言語学への誘い」の記事を寄せてくださっています.

【 helwa の活動報告と編集 】

「Helwa のあゆみ/活動報告」では,Galois さんがこの1ヶ月の2つのイベントを紹介されています.

・ 10月25日(土),北千住& zoom オフ会

・ 11月8日(土),堀田と kendama_player さんの対談

このような活動を通じて,ヘルメイトどうしの和が着実に広がり,深まっていることを感じます.

そして,Helvillian 毎号の最後を飾るのは「Helvillian 編集後記」です.今回は Grace さんによる季節の移ろいを感じさせる美しい文章で締めくくられています.

最新号もこのように素晴らしい雑誌が仕上がりました.編集委員の Lilimi さん,Galois さん,Grace さん,umisio さんにおかれましては,良質な雑誌を毎月届けてくださることに心からの感謝を申し上げます.そして,すべての寄稿者と helwa メンバーの皆さんにも,熱意ある活動とそのご支援に感謝いたします.

最新号や過去号をご覧になり,英語史や言語学の話題に興味を持たれた方,あるいは自分も発信したいと思われた方は,ぜひ新たな月となりましたので helwa にお入りください.Voicy プレミアムリスナー限定配信チャンネル「英語史の輪 (helwa)」は,毎週火木土の午後6時に配信しています.月額800円のサブスクで,初月無料サービスがあります.まずは覗いてみてくださいね.

2025-10-31 Fri

■ #6031. ウェブ月刊誌 Helvillian の11月号が公開されました [helwa][heldio][notice][helmate][helkatsu][helvillian][link][hellive2025]

10月28日,helwa メンバー有志による毎月の hel活 (helkatsu) の成果をまとめたウェブマガジン『月刊 Helvillian 〜ハロー!英語史』の2025年11月号が公開されました.今号で通算第13号となります.

まずは今回も編集委員としてご尽力くださった Galois さん,Lilimi さん,Grace さん,umisio さん,そして多彩な記事を寄稿してくださった執筆者の皆さんに,心より感謝と労いの言葉を申し上げます.多忙な日々のなか,これだけの知的好奇心と熱意のこもった記事を世に出し続けているという事実は,驚嘆に値します!

今号の表紙デザインは Galois さんがご担当されており,掲げられているカンタベリー大聖堂の写真は lacolaco さんによる撮影です.そして,今号のトップを飾るのは,その lacolaco さんが寄せられた「表紙のことば」.lacolaco さんが9月にロンドン訪問した折に行なった「英語史的な聖地巡礼 "helgrimage (hel + pilgrimage)" あるいは "hel旅"」について,素直な感想が綴られています.そのhel旅の詳しい紀行は,別途 note 記事の形でも寄稿されていますので,ぜひお読みください.まさに英語史は「英語の歴史」というよりも「英語と歴史」!

そして,今号の特集は「英語史ライヴ2025の余韻に浸る」です.去る9月13日に開催された「英語史ライヴ2025」の興奮と感動を,参加者やリスナーの各々の視点から振り返っています.Galois さんは,ライヴ当日の昼食時に,ジャーゴンの話題で盛り上がった旨を文章にされています.Grace さんは,ライヴと連動して提出された数々の「helwa コンテンツ」への再挑戦の意味を込めて,自身で編まれたコーパスに基づく本格的な調査として「学長式辞の言葉遣いを辿る」を寄稿されています.camin さんは「英語史ライヴ2025レポート:朝から晩まで英語史に浸る一日」として,ライヴ当日の様子を伝えてくださいました.「知的好奇心でつながるコミュニティの熱量と心地よさを改めて感じた一日でした」と締めくくられています.

川上さんは「helwa メンバーのお話を聴きました」と題する記事を前後編に分けて寄稿されており,ライブ参加者へのインタビューを通して,英語を学ぶ意義についての議論を深められています.これを受けて umisio さんは「私は今英語とこうやって付き合っています~」と題する記事で,大人になってからの学びは楽しい,と結論しています.さらに ykagata さんもこの話題を受けて「「英語を学ぶ意義」を中高生に問われても困らないよう備える」として,この問題についての議論と対話を続けられました.ライヴに参加された方も,残念ながら参加できなかった方も,ぜひこの特集記事を読んで,ライヴの熱量とその余韻を味わっていただければと思います.

充実した特集記事群の後には,連載や個別の寄稿記事が続きます.こちらも同じように充実しています.『英語語源ハンドブック』に取材した記事では,ykagata さんによる連載「『英語語源ハンドブック』にこじつけて学ぶドイツ語」が取り上げられています.川上さんによる,すっかりお馴染みの「やってます通信」も健在です.lacolaco さんの「連載 英語語源辞典通読ノート C (cross-crystal)」も順調で,一昨日の hellog 記事でお伝えした通り,C の項目を完走したとのことです(祝).

「無職さん」こと佐久間さんは,今回も「「ご遺体」Leiche/lich と「好き」 like の不思議な関係(英語史)」と「歯科での英語診療科名の語源(英語史)」という,専門分野と英語史をユニークに結びつけた記事を2本寄稿されています.ari さんの連載・寄稿は今回も精力的で,英語史クイズ,通読 DEPN,hel-manga,古英語学習ノートなど,ヴァラエティ豊かな記事が並びます.川上さんは,昨今,助動詞に注目しているようで,must 関連の記事を複数寄稿されています.

フランス語史を研究されている camin さんの「スイスのフランス語圏のフランス語」を書かれています.インドの諸言語や印欧祖語に並々ならぬ関心を寄せる mozhi gengo さんも,語源をめぐる多彩な記事を継続的に公開されており,その日頃からの熱量には頭が下がります.金田拓さんによる Essays の精読シリーズも健在です.古参の umisio さんも,いつもながらの新鮮な視点から英語史や言語問題について数々の記事を寄稿されています.

直近1ヶ月のヘルメイトによる活動を報告する「Helwa のあゆみ」は,編集委員の Grace さんがまとめてくださいました.最後は,お楽しみの編集後記.編集委員4名が,Helvillian が2年目に入ったことを祝い,1年前の立ち上げのことを懐かしみ,今後の展開に期待しつつ,和気藹々とおしゃべりしている様子が,文章から伝わります.

今号も,英語史という専門分野を軸にしながらも,読者の知的好奇心を刺激する多様な話題が揃っています.ウェブ月刊誌 Helvillian は,単なる英語史の知識の集積に留まらず,執筆者それぞれの「英語や言語との付き合い方」を垣間見せてくれます.hellog 読者の皆さんにおかれましては,ぜひ本誌を隅々まで読んでお楽しみください.そして,ぜひ helwa にお入りいただき,一緒にhel活を盛り上げていっていただければ.

2025-10-27 Mon

■ #6027. lacolaco さん×NotebookLM による英語語源クイズに唸る [heldio][helwa][helmate][helkatsu][kdee][ai][notebooklm][hel_education][etymology][notice][helquiz][kenkyusha]

heldio/helwa のコアリスナー lacolaco さんが,1年9ヶ月ほど前に始められた「英語語源辞典通読ノート」を順調に継続されています.この試みは開始当初に hel活 (helkatsu) 界隈で話題を呼びました.lacolaco さんの挑戦に焚き付けられて,英語史関連の各種辞典を「通読」するシリーズを始められたり,定期的な発信を開始される方々が複数現われてきたのです.

その火付け役の lacolaco さんが,昨日,レギュラーシリーズとしての最新回となる「英語語源辞典通読ノート C (cuckoo-cynical)」を公開され,ついに C の項目をコンプリートされました.おめでとうございます! 一昨日開かれた helwa 北千住オフ会(私はリモートで参加)で,lacolaco さんより記事公開に先立って C 完走の報告を受けたため,皆でお祝いと労いと励ましの言葉を掛けました.

そして,lacolaco さんは,ご自身の C コンプリートの機会に,驚くべき企画を打ち出されました.これまでの記事を Google NotebookLM に読み込ませ,「KDEE通読ノートまとめ-C」と題して,それを「語源クイズ」に仕立て上げてしまったのです.学術的な知識を生成AIという最新のツールに渡し,遊び心に満ちたコンテンツに変える.これは,まさに現代におけるhel活の新しい形を示す,素晴らしい試みです(NotebookLM を利用した別の試みについては,「#5850. 英語語彙史概論の講義内容を NotebookLM でポッドキャスト対談に仕立て上げました」 ([2025-05-03-1]) を参照).

私も早速この C の項目をめぐる語源クイズに挑戦してみましたが,出題の妙に唸らされました.4択問題で出題されるのですが,難易度はかなり高めです.34問中22点,正解率は65%という結果です.中には当てずっぽうで正解したものもあったので,私の実力はもっと低かったということになります.英語史研究者や英語語源愛好家を標榜している者としては,心もとない点数でしたが,1つひとつの問いがたいへん勉強になりました.出題ソースが『英語語源辞典』(研究社)に基づいているので,安心して遊び,学ぶことができます.

このクイズは,単に語源の知識を問うだけでなく,知的好奇心をも刺激してくれます.生成AIが,遊びにも学びにも,これほどまでに有効活用できるとは思いもよりませんでした.現代ならでは語源の楽しみ方ですね.

lacolaco さんのアイディアそのものが秀逸なのですが,それ以前に「英語語源辞典通読ノート」の継続という「仕込み」があったからこそ可能になった試みである点が重要だと考えています.もちろん A と B の項目に関するクイズもすでに作られていますので,lacolaco さんの特別記事「英語語源辞典通読ノートまとめ NotebookLM」経由で訪れていただければ.

lacolaco さん,改めて C の項目の完走,おめでとうございます.そして,今後 D の項目に入っていくとのことですが,引き続き応援いたします!

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

2025-10-02 Thu

■ #6002. ウェブ月刊誌 Helvillian の10月号が公開されました [helwa][heldio][notice][helmate][helkatsu][helvillian][link][hee][helwa_contents][khelf]

9月28日,helwa メンバー有志による毎月の hel活 (helkatsu) の成果をまとめたウェブマガジン『月刊 Helvillian 〜ハロー!英語史』の2025年10月号が公開されました.今号で通算第12号となり,創刊から1年間を駆け抜けたことになります.おめでとうございます!

今号は khelf(慶應英語史フォーラム)会長の青木輝さんによる「表紙のことば」から始まり,各執筆者の知的好奇心が凝縮された,たいへん読み応えのある号となっています.

今号の特集は「ことばにまつわる大人の自由研究」,あるいは【helwaコンテンツ2025】です.ari さんは restaurant の語源に迫り,Grace さんは a gob of と gobs of の文法化に注目しています.川上さんは Poor as they are, they are generous. にみられる as の用法を,lacolaco さんは crocodile の綴字の変異を,Lilimi さんは登山用語の社会言語学をそれぞれ論じています.mozhi gengo さんは Tokyoite などにみられる接尾辞の記事を,umisio さんは heldio をきっかけとした本との再会や朝ドラを題材とした話題を綴っています.川上さんによる人気シリーズ「「英語のなぜ」やってます通信」も健在です.

『英語語源ハンドブック』に取材した記事も豊富です.ari さんは「HEEシリーズ」として,また ykagata さんも「『英語語源ハンドブック』にこじつけて学ぶドイツ語」シリーズとして,豊かな話題を提供してくださっています.著者の1人として感謝を申し上げます.

個別の寄稿も非常に充実しています.「無職さん」こと佐久間さんは,歯科医史からみた tooth 類の語源や診療科名の語源など,専門分野と英語史を結びつけたユニークな記事を3本寄せています.ari さんは先の特集・連載に加えて,日常的な話題から英語史クイズ,古英語学習ノートに至るまで,縦横無尽に記事をお書きです.川上さんは,法助動詞の連続がなぜ許されないかという問題に迫っています.mozhi gengo さんも,いつものように語源解き明かしを中心に知的好奇心をくすぐる記事を多数執筆されいます.

金田拓さんによる Francis Bacon の Essays 精読ノートは必読です.umisio さんは,NHK の「チコちゃんに叱られる!」の出演者(←誰?)に関する話題を含め,いつもながらの融通無碍な記事を寄稿されています.ykagata さんによる,ドイツ語の nicht müssen に関する徹底的な調査報告も読み応えがあります.

最後に,Grace さんによる helwa の活動報告と,umisio さんによる編集後記で今号が締めくくられています.まさに知の饗宴.ぜひ隅々までお楽しみください.

今号もこれだけの充実した内容が揃ったのは,ひとえに編集委員として尽力されている Grace さん,Lilimi さん,Misato さん,umisio さんのおかげです.この場を借りて心より感謝申し上げます.

今号については,heldio でも「#1584. Helvillian 10月号が公開! --- 特集は「ことばにまつわる大人の自由研究【helwaコンテンツ2025】」」としてご紹介しています.ぜひお聴きいただければ.

2025-09-19 Fri

■ #5989. B&C の第62節 "The Earlier Influence of Christianity on the Vocabulary" (3) --- Taku さんとの超精読会 [bchel][latin][borrowing][christianity][link][voicy][heldio][anglo-saxon][history][helmate][oe][hellive2025][loan_word]

先日 Voicy heldio でお届けした「#1548. 英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (62-2) The Earlier Influence of Christianity on the Vocabulary」の続編を,今朝アーカイヴより配信しました.「#1573. 英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (62-3) with Taku さん --- 「英語史ライヴ2025」より」です.これは去る9月13日(土)の「英語史ライヴ2025」にて,朝の7時過ぎから生配信でお届けしたものです.

今回の超精読会も前回と同様に,ヘルメイトの Taku さんこと金田拓さん(帝京科学大学)に司会を務めていただきました.現場には,私のほか数名のヘルメイトもギャラリーとして参加しており,早朝からの熱い精読会となっています.40分ほどの時間をかけて,18文ほどを読み進めました.2人の精読にかける熱い想いを汲み取りつつ,ぜひお付き合いいただければ.

以下に,精読対象の英文を掲載します(Baugh and Cable, pp. 81--82) .

It is obvious that the most typical as well as the most numerous class of words introduced by the new religion would have to do with that religion and the details of its external organization. Words are generally taken over by one language from another in answer to a definite need. They are adopted because they express ideas that are new or because they are so intimately associated with an object or a concept that acceptance of the thing involves acceptance also of the word. A few words relating to Christianity such as church and bishop were, as we have seen, borrowed earlier. The Anglo-Saxons had doubtless plundered churches and come in contact with bishops before they came to England. But the great majority of words in Old English having to do with the church and its services, its physical fabric and its ministers, when not of native origin were borrowed at this time. Because most of these words have survived in only slightly altered form in Modern English, the examples may be given in their modern form. The list includes abbot, alms, altar, angel, anthem, Arian, ark, candle, canon, chalice, cleric, cowl, deacon, disciple, epistle, hymn, litany, manna, martyr, mass, minster, noon, nun, offer, organ, pall, palm, pope, priest, provost, psalm, psalter, relic, rule, shrift, shrive, shrive, stole, subdeacon, synod, temple, and tunic. Some of these were reintroduced later.

B&C読書会の過去回については「#5291. heldio の「英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む」シリーズが順調に進んでいます」 ([2023-10-22-1]) をご覧ください.今後もゆっくりペースですが,続けていきます.ぜひ本書を入手し,超精読にお付き合いいただければ.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

2025-09-14 Sun

■ #5984. 昨日の「英語史ライヴ2025」おおいに盛り上がりました! [khelf][helwa][heldio][hellive2025][notice][helkatsu][helmate][inohota][inoueippei][inohotanaze][youtube][helvillian][kenkyusha]

昨日9月13日(土),予定通り Voicy heldio にて「英語史ライヴ2025」が開催されました.khelf(慶應英語史フォーラム)および helwa の主催する音声配信イベントで,早朝から夕方まで断続的にではあれ,多くの英語史に関する音声セッションが配信されました.収録会場にはメンバー30名ほどが集まり,和やかな雰囲気のなかで収録したり,懇親したりしました.

まず,早朝6時からは,平常通りの heldio 配信.その後,helwa 配信も行ないました.7時からは Taku さんこと金田拓さん(帝京科学大学)との超精読セッション.続いて8時からは小河舜さん(上智大学)との「千本ノック」.土曜日の朝早くからの生配信でしたが,収録現場には複数名のギャラリーに立ち会っていただき,数十名のリスナーの方々にライヴでお聴きいただきました.大盛り上がりでした.

9時からは,皆で本格的に会場設営.10時頃からいくつかの収録室に分かれ,次々と音声セッションを収録しました.生配信でお届けすることもあれば,収録し終わったものを後からアーカイヴ配信することもありましたが,夕方までに heldio と helwa を合わせて10本近くの配信回をお届けすることになりました.

そして,最後に16時からは,heldio および YouTube 「いのほた言語学チャンネル」 の両方にて,井上逸兵さんとともに「いのほた本の予約爆撃アワー」を生配信.来たる10月15日(水)に発売予定の井上 逸兵・堀田 隆一 『言語学でスッキリ解決!英語の「なぜ?」』 ナツメ社,2025年.を,Amazon より皆に一斉に注文していただこうというお祭りイベントです.多くの皆さんにご参加いただきまして,ありがとうございました.

一日を通じて,会場には全国津々浦々からの参加者がお持ちになったお菓子で溢れていました.また,ラジオなので一般にお見せすることはできませんでしたが,多くの参加者が,今回のイベントのために有志で制作されたTシャツを着用していました.『英語語源ハンドブック』の表紙をモチーフとした Helvillian のTシャツです.さらに,午後からは研究社による英語史関連書のフェアが開かれ,賑わいました.多くの皆さんのご協力のもと,17時前には無事にイベントが終了しました.

夜はお楽しみの懇親会.1次会,2次会とはしごして夜が更けましたが,最後まで参加者の皆さんと英語史を語り続ける,思い出に残る1日となりました.

昨日中に公開されたセッションは十数本に限られますが,後日のアーカイヴ配信のために収録したセッションも数多くあり,ある意味では「英語史ライヴ2025」は終わっていません.むしろ始まったばかりです.ぜひ今後の heldio/helwa 配信にご期待ください.

以上,「英語史ライヴ2025」の盛会の旨,簡単に報告いたしました.リスナーの皆さん,関係者の方々,本当にありがとうございました!

2025-09-13 Sat

■ #5983. 本日の「英語史ライヴ2025」の締めは,16:00からの「いのほた本の予約爆撃アワー」 [khelf][helwa][hellive2025][notice][helkatsu][helmate][inohota][inoueippei][inohotanaze][youtube]

本日9月13日(土)は,昨日の記事 ([2025-09-12-1]) で予告した通り,年に一度の Voicy heldio による英語史のお祭り「英語史ライヴ2025」が開催されます.朝6時の通常配信を皮切りに,夕方5時頃まで,断続的に heldio/helwa で生配信やアーカイヴ配信をお届けします.主催は khelf(慶應英語史フォーラム)および helwa の有志メンバーたちです.東京の収録会場に集まり,英語史に関する様々なセッションを収録・配信していきます.

hellog 読者の皆さん,heldio/helwa リスナーの皆さんにおかれましては,ぜひ英語史漬けの1日をお楽しみください.本イベントの特設HPをこちらに設けておりますので,ぜひご覧ください.

本日の hellog 記事としては,とりわけ16時より heldio および YouTube 「いのほた言語学チャンネル」にて同時生配信を予定している「『いのほたなぜ』予約爆撃アワー」企画についてお知らせします.

同僚の井上逸兵さんと毎週2回,水・日曜日に配信している同 YouTube チャンネルが本になりました! 来たる10月15日(水)に発売予定です.

・ 井上 逸兵・堀田 隆一 『言語学でスッキリ解決!英語の「なぜ?」』 ナツメ社,2025年.(← Amazon へのリンク)

本日16時から heldio および YouTube にて生配信でお届けする予定の「『いのほたなぜ』予約爆撃アワー」企画は,井上・堀田がこの「いのほた本」をライヴで紹介しつつ,リスナーの有志の皆さんにその場で Amazon にて予約注文していただき,全体としてお祭りムードで盛り上がろうという遊び企画です.ぜひ時間になりましたら,いずれかのメディアにアクセスしていただき,こちらの Amazon リンクより予約注文していただければ幸いです.昨晩時点では,新着ランキングの英語部門にて,すでに第15位にランクインしています.「『いのほたなぜ』予約爆撃アワー」での皆さんのご協力により,ランクをさらに押し上げていただければと思います.この本を通じて,英語史・英語学・言語学のおもしろさを多くの方に伝えたいというのが,著者2人の願いです.

本書の内容や趣旨については,今後,本ブログでもご紹介していきますが,まずは本日16時の「『いのほたなぜ』予約爆撃アワー」企画にご参加いただければ幸いです.その時間は都合が悪いという方も,ぜひ夕方以降に予約注文をしていただければ.

どうぞよろしくお願いいたします.

・ 井上 逸兵・堀田 隆一 『言語学でスッキリ解決!英語の「なぜ?」』 ナツメ社,2025年.

2025-09-12 Fri

■ #5982. 明日9月13日(土),早朝6時から「英語史ライヴ2025」開催 [khelf][helwa][hellive2025][notice][helkatsu][helmate][inohota][inoueippei][inohotanaze][youtube]

昨年に続き,今年も「英語史ライヴ」を開催します.明日9月13日(土)の早朝6時より開始です.Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」およびプレミアム限定配信「英語史の輪 (helwa)」にて,hel活 (helkatsu) の仲間たちとともに英語史に関する話題を1日中お届けします.

朝6時から夕方5時頃まで,断続的に生配信あるいはアーカイヴ配信を行ないますので,リスナーの皆さんにおかれましては,配信回の新着通知が届くよう,この機会に heldio のチャンネルのフォローをお願いいたします.また,同じくこの機会にプレミアム限定配信「英語史の輪 (helwa)」(月額800円のサブスクで,初月無料)にもお入りいただければ,追加的に helwa での新着配信もお聴きいただけます.

主催は,khelf(慶應英語史フォーラム)および helwa です.主として khelf の大学院生メンバーと helwa の有志メンバーに,事前の準備から明日のイベント当日の音声配信制作まで,直接,間接に携わっていただいています.会場参加される方々にとっては,hel活メンバー同士の交流の機会ともなりますので,おおいにお楽しみください.

ライヴの特設HPをこちらに準備しましたので,詳しくはそちらからどうぞ.配信スケジュールについては,最初と最後のほうに固定のセッションがいくつかありますが,日中の大部分の時間帯についてはフレキシブルとなりますのでご了承ください.

固定セッションのうち,とりわけ夕方4時からの「『いのほたなぜ』予約爆撃アワー」企画は必聴です.井上逸兵さんとともに,heldio のみならず YouTube 「いのほた言語学チャンネル」からも生配信します.10月15日に発売予定の「いのほた本」についてお話ししながら,皆で一緒に予約注文してしまいましょう,という盛り上げ企画となっています.

それでは,明日の「英語史ライヴ2025」をお楽しみに!

2025-08-31 Sun

■ #5970. ウェブ月刊誌 Helvillian の9月号が公開されました [helwa][heldio][notice][helmate][helkatsu][helvillian][link][hee][helwa_contents_for_hellive2024][hellive2024][hellive2025][petit_hellive_from_yokohama]

去る8月28日,helwa メンバー有志が note 上で毎月共同制作している hel活 (helkatsu) ウェブマガジン『月刊 Helvillian 〜ハロー!英語史』の2025年9月号が公開されました.これで通算第11号となり,月刊誌として着実に歩みを進めています.

今号の「表紙のことば」は,編集委員の1人でもある umisio さんによるものです.美しい五島列島の風景写真とともに,心温まるエッセイが添えられています.このような素晴らしい土地から helwa の活動にも加わっていただいていることに,改めて感謝の念が湧きます.

今号の特集は「言葉にまつわる大人の自由研究【helwaコンテンツ2024】」です.これは昨夏に helmate 有志の方々から寄せられたコンテンツ群を改めて紹介するもので,いずれも読み応えのある珠玉の論考ばかりです.1年前の夏の盛り上がりを追体験できるとともに,来たる9月13日(土)に開催を控える「英語史ライブ2025」への期待感を高める企画ともなっています.

特集はもう1つあります.8月上旬に横浜で開催した「プチ英語史ライヴ from 横浜」のルポです.私から寄稿させていただきましたが,当日の楽しい収録回の雰囲気が伝わる記事になっているかと思います.

さらに今号では,6月に出版された『英語語源ハンドブック』に関連するコンテンツも充実しています.特に注目すべきは,ykagata さんによる新シリーズ「新しい語源ハンドブックにこじつけて学ぶドイツ語」で,英語史とドイツ語の繋がりを学ぶことのできる,知的好奇心をそそる内容です.

お馴染みとなった連載執筆陣も健在です.川上さんの「やってます通信」,lacolaco さんの「英語語源辞典通読ノート」,みーさんの「教室日誌」などが並びます.常連の寄稿者である Grace さん,ari さん,camin さん,mozhi gengo さんらの記事も必読です.camin さん(片山幹生さん)による「日本語で読めるフランス語史の本」は,フランス語や英仏対照言語史に関心のある方にとって貴重な文献リストです.

巻末は,Grace さんによる「Helwa のあゆみ/活動報告(2025年9月)」と,編集委員4名(umisio さん,Galois さん,Lilimi さん,Grace さん)による座談会風の「Helvillian 編集後記(2025年9月)」で締めくくられます.編集後記では,helwa 内で静かなキーワードとなっている「五島オフ会」の話題で盛り上がっており,helwa コミュニティの未来に向けた夢が語られています.

月刊 Helvillian は,helwa コミュニティによる活発な hel活の賜物です.ぜひ多くの皆さんに Voicy プレミアムリスナー限定配信チャンネル「英語史の輪 (helwa)」のメンバーになっていただき,hel活に参加いただければ幸いです.

Helvillian のバックナンバーはこちらのページにまとまっています.hellog の helvillian タグのついた各記事もお読みください.

今号については,heldio でも「#1552. Helvillian 9月号が公開! --- 特集は「ことばにまつわる大人の自由研究」」としてご紹介しています.ぜひお聴きください

2025-08-25 Mon

■ #5964. B&C の第62節 "The Earlier Influence of Christianity on the Vocabulary" (2) --- Taku さんとの超精読会 [bchel][latin][borrowing][christianity][link][voicy][heldio][anglo-saxon][history][helmate][oe]

一昨日に Voicy heldio でお届けした「#1546. 英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (62-1) The Earlier Influence of Christianity on the Vocabulary」の続編を,今朝こちらのアーカイヴより配信しました.

同著の第62節の第1段落の後半部分,But で始まる部分から段落終わりまでを,ヘルメイトの Taku さんこと金田拓さん(帝京科学大学)と超精読しています.21分ほどの時間をかけて,じっくりと10行半ほど読み進めました.2人のおしゃべり,蘊蓄,精読にかける熱い想いを汲み取っていただければ幸いです.

精読対象の英文を,前回取り上げた箇所も含めて掲載します(Baugh and Cable, p. 81) .ぜひ超精読にお付き合いください.

62. The Earlier Influence of Christianity on the Vocabulary.

From the introduction of Christianity in 597 to the close of the Old English period is a stretch of more than 500 years. During all this time Latin words must have been making their way gradually into the English language. It is likely that the first wave of religious feeling that resulted from the missionary zeal of the seventh century, and that is reflected in intense activity in church building and the establishing of monasteries during this century, was responsible also for the rapid importation of Latin words into the vocabulary. The many new conceptions that followed in the train of the new religion would naturally demand expression and would at times find the resources of the language inadequate. But it would be a mistake to think that the enrichment of the vocabulary that now took place occurred overnight. Some words came in almost immediately, others only at the end of this period. In fact, it is fairly easy to divide the Latin borrowings of the Second Period into two groups, more or less equal in size but quite different in character. The one group represents words whose phonetic form shows that they were borrowed early and whose early adoption is attested also by the fact that they had found their way into literature by the time of Alfred. The other contains words of a more learned character first recorded in the tenth and eleventh centuries and owing their introduction clearly to the religious revival that accompanied the Benedictine Reform. It will be well to consider them separately.

B&C読書会の過去回については「#5291. heldio の「英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む」シリーズが順調に進んでいます」 ([2023-10-22-1]) をご覧ください.今後もゆっくりペースですが,続けていきます.ぜひ本書を入手し,超精読にお付き合いいただければ.

2025-08-23 Sat

■ #5962. B&C の第62節 "The Earlier Influence of Christianity on the Vocabulary" (1) --- Taku さんとの超精読会 [bchel][latin][borrowing][christianity][link][voicy][heldio][anglo-saxon][history][helmate][oe]

今朝の Voicy heldio で「#1546. 英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (62-1) The Earlier Influence of Christianity on the Vocabulary」を配信しました.一昨日,ヘルメイトの Taku さんこと金田拓さん(帝京科学大学)とともに,久しぶりの Baugh and Cable 超精読会を開きました.1時間を越える熱い読書会となりましたが,1時間以上をかけて読み進めたのは第62節の第1段落のみです.その豊かな読解の時間を heldio 収録してあります.その様子を,前編と後編の2回に分けて,heldio アーカイヴとして配信します.

第62節では,古英語期の比較的早い時期におけるラテン語からの語彙的影響について,具体例とともに論じられています.精読を味わうとともに,2人のおしゃべりも楽しみながら,古英語とラテン語の関係に思いを馳せてみてください.

今朝の配信回で対象とした部分のテキスト(Baugh and Cable, p. 81) を以下に掲載しますので,超精読にお付き合いいただければ.

62. The Earlier Influence of Christianity on the Vocabulary.

From the introduction of Christianity in 597 to the close of the Old English period is a stretch of more than 500 years. During all this time Latin words must have been making their way gradually into the English language. It is likely that the first wave of religious feeling that resulted from the missionary zeal of the seventh century, and that is reflected in intense activity in church building and the establishing of monasteries during this century, was responsible also for the rapid importation of Latin words into the vocabulary. The many new conceptions that followed in the train of the new religion would naturally demand expression and would at times find the resources of the language inadequate.

B&C読書会の過去回については「#5291. heldio の「英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む」シリーズが順調に進んでいます」 ([2023-10-22-1]) をご覧ください.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

2025-08-11 Mon

■ #5950. ウェブ月刊誌 Helvillian の8月号が公開されました [helwa][heldio][notice][helmate][helkatsu][helvillian][link][hee][dictionary][lexicography][gcs]

7月28日,helwa のメンバー有志が note 上で毎月制作している hel活 (helkatsu) ウェブマガジン『月刊 Helvillian 〜ハロー!英語史』の2025年8月号が公開されています.毎月順調に続いており,今号で通算第10号となります.

表紙のことばは,コアリスナーの Ko さんの手筒花火の写真とエッセイ.三河で約450年の歴史をもつ伝統行事とのことです.盛夏を感じさせます.行事も熱い,hel活も熱い!

続いて今号の特集.「辞書からことばの世界をのぞく」と題して,辞書 (dictionary) や辞書学 (lexicography) に関して書かれた記事が寄せ集められています.その筆頭を飾るのは,英語史研究者泉類尚貴さん(関東学院大学)による「OED の弱点?:構文研究を例に」です.大補文推移 (Great Complement Shift; gcs) を例題として,OED をコーパスとして用いることの是非を論じています.その後,川上さん,mozhi gengo さん,ari さんからの特集に関連する複数の記事が続きます.

今号の特集の2つめは6月29日に開催された「名古屋オフ会」です.オフ会をもろもろ手配していただいた Lilimi さんによるルポ,および私自身のルポが掲載されています(掲載していただきありがとうございます!).

今号は,『英語語源ハンドブック』刊行直後の時期に制作が始まったため,同書についても多くの記事を寄せていただきました.著者の1人として,盛り上げに貢献いただきまして感謝申し上げます.ari さん,り~みんさん,mozhi gengo さん,金田拓さん,umisio さんによる寄稿がありました.

連載やその他のレギュラー記事も健在です.みーさんの「教室日誌」,camin さんの "faux amis" シリーズ,ari さんの英語史・英語教育ブログ,川上さんの「素朴な疑問」記事,mozhi gengo さんの印欧語ブログ(そろそろこう呼んでよいですね)などの記事群です.また,しーさんの「英語の語源を立体的に楽しむ方法」は,私自身が掲げている「英語史探求の3点セット」の有効な使い方を披露してくださっています.金田拓さんの「Helvillian 7月号を読んで,古英語世界に足を踏み入れよう!」は Helvillian と古英語へのエールです.umisio さんによる記事「ito エンジョイ2回目」は,カードゲーム ito の魅力を改めて伝えています.

今号の締めくくりは,Galois さんによる「Helwa のあゆみ/活動報告(2025年8月)」と「Helvillian 編集後記(2025年8月)」です.helwa 周辺のhel活の過去,現在,未来が展望されています.

月刊 Helvillian は,helwa コミュニティによる活発なhel活の賜物です.ぜひ多くの皆さんに Voicy プレミアムリスナー限定配信チャンネル「英語史の輪 (helwa)」のメンバーになっていただき,hel活に参加いただければ幸いです.

Helvillian のバックナンバーはこちらのページにまとまっています.hellog の helvillian タグのついた各記事もお読みください.

今号については,Voicy heldio でも2回ほどご紹介しています.とりわけ後者は編集員や寄稿者との直々の対談となっていますので,ぜひお聴きください.

・ 「#1521. Helvillian 8月号が公開! --- 特集は「辞書からことばの世界をのぞく」

・ 「#1532. Helvillian 8月号の紹介 by 編集委員 --- プチ英語史ライヴ from 横浜」

2025-08-02 Sat

■ #5941. 「プチ英語史ライヴ from 横浜」 --- 本日 heldio/helwa で開催 [voicy][heldio][helwa][helkatsu][hee][notice][petit_hellive_from_yokohama][helvillian][helmate]

本日8月2日(土),helwa にお入りのヘルメイトさんたちを中心とする10名が横浜の地に集結し「プチ英語史ライヴ from 横浜」と題する heldio/helwa の音声配信イベントを開催します.泉類尚貴さん(関東学院大学)や小河舜さん(上智大学)といった専門家を含む英語史好きの有志が,朝から夕方まで英語史に関するあれこれを語り尽くす様子を,Voicy heldio/helwa より(生)配信するという企画です.

つまり,このイベントは現地参加者のみの閉じたものではありません.hellog 購読者も heldio/helwa リスナーの皆さんも,ぜひ英語史漬けの1日にお付き合いいただければと思っています.

以下に,本日予定している(生)配信スケジュール案を公開します.ただし,ネット事情によりライヴ配信が難しくなったり,当日の場の雰囲気や議論の盛り上がり次第で,配信時間,テーマ,出演者は柔軟に変更していく可能性があります.あくまでスケジュール案である点にご留意ください.

【 午前の部(10:00頃から休憩を入れつつ12:30頃まで) 】

・ helwa (生)配信:OED の使い道を考える

cf. 泉類さんによる Helvillian 8月号の特集記事「OEDの弱点?:構文研究を例に」

・ heldio (生)配信:「あなたの推し接続詞」を語る回

cf. heldio 「#1520. あなたの推し接続詞を教えてください」

・ heldio (生)配信:「crocodile の怪 --- lacolaco さんと語源学を語る」

cf. lacolaco さんによる最新の「英語語源辞典通読ノート」記事

・ heldio (生)配信:Helvillian 8月号の紹介 by 編集委員

cf. 「Helvillian 8月号」

【 午後の部(13:30頃から休憩を入れつつ17:00頃まで) 】

・ helwa (生)配信:You はなぜ helwa に?

cf. プレミアムリスナー限定配信チャンネル「英語史の輪」 (helwa)

・ heldio (生)配信:推しの語源の英単語を語る --- 『英語語源ハンドブック』重版記念企画

校閲協力者の小河さん,そして参加者の皆とともに『英語語源ハンドブック』に大注目

・ heldio (生)配信:「主の祈り」で古英語音読 --- Wulfstan ヴァージョン

cf. 小河さんによる Helvillian 7月号の特集記事「主の祈りで味わう古英語の文体」

・ heldio/helwa (生)配信:英語に関する素朴な疑問 千本ノック from 横浜(前・後編)

泉類さん,小河さん,参加者の皆とともに人気シリーズをお届け

ご覧の通り,盛りだくさんの内容です.各回の(生)配信開始のお知らせは,Voicy からの通知機能が便利です.そのために,ぜひこの機会に Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」をフォローしていただければと思います.また,本日のすべての配信回を聴取できるよう,新しい月の初めでもありますので,ぜひプレミアムリスナー限定配信「英語史の輪 (helwa)」(毎週火木土の午後6時配信;月額800円,ただし初月無料)にもお入りください.

配信中は,リスナーの皆さんからのコメントもお待ちしております.現地の熱気を少しでも感じていただければ幸いです.それでは,本日の「プチ英語史ライヴ from 横浜」の配信をどうぞお楽しみに!

本日のイベントのご案内については,今朝の heldio 配信回「#1525. 本日は「プチ英語史ライヴ from 横浜」で英語史漬け」もお聴きください.

2025-07-12 Sat

■ #5920. 「財産」となった一日の記録 --- ひつまぶしのタレより濃かった名古屋オフ会 [helville][helmate][helvillian][helkatsu][helwa][heldio][note]

2025年6月29日(日)に helwa 名古屋オフ会が開催されました.その様子をルポとして書き留めておきたいと思います.同じ文章を note にも上げており,そちらには写真なども掲載していますので,ご関心のある方はご訪問ください.

1. helwa 名古屋オフ会の濃密な一日

皆さん,こんにちは! 2025年6月29日(日)に開催された helwa 名古屋オフ会の興奮が冷めやらず,この熱量を早く皆さんにお届けしたいという思いでルポを書きました.記憶が鮮明なうちに,あの濃密な一日の出来事を記録として残しておきたいと思います.

このレポートを通じて,当日ご参加くださった方には「そうそう,こんなことがあった!」と楽しい記憶を呼び覚ますきっかけに,そして残念ながら今回は参加できなかった方には,会場の熱気や和やかな雰囲気を少しでも追体験していただければ,これほど嬉しいことはありません.

なお,本記事は7月3日に helwa で配信された「【英語史の輪 #311】名古屋オフ会を終えて」の内容に基づいたものであることを記しておきます.

2. 始まりは前日の「近代英語協会」から

今回のオフ会が実現した直接のきっかけは,6月28日(土)に名古屋大学で近代英語協会の学会が開催されたことでした.所属しているこの学会への参加は早い段階から決めており,新年度に入って具体的な仕事の予定が見えてきたところで,「これは間違いなく行ける!」と確信し,「名古屋でオフ会をやりましょう!」と helwa の皆さんにお声がけさせていただきました.

すると,すぐさま力強く手を挙げてくださったのが,関東在住で名古屋出身の Lilimi さんでした.「名古屋でオフ会をやるなら是非」と以前から伺っており,その言葉通り,企画が本格化すると驚くほどのスピード感で様々な手配を進めてくださいました.そのやる気と実行力には,いつもながら助けられています.

Lilimi さんを中心に,名古屋在住のヘルメイトの皆さんとも連携し,懇親会のお店選びなどが進められていきました.また,「名古屋は関西からも関東からもアクセスしやすい」という地の利を活かして広く参加を募ったところ,最終的に私を含めて総勢10名ほどが東西から集まる,多彩な顔ぶれの会となりました.

3. 波乱の幕開け?深酒,寝坊,そしてまさかの・・・

オフ会前日,私は早朝の新幹線で名古屋入りし,近代英語協会に参加しました.「アフターファイブが本番」とも言われる学会の世界(←本当か?)ですが,ビフォーファイブにも,セッションの合間には普段なかなか会えない熊本学園大学の矢冨弘さんなどを捕まえて,控室で heldio の対談収録にいそしんでいました.

学会後の懇親会も大いに盛り上がり,2次会,3次会へと流れ,最終的に矢冨さん,専修大学の菊池翔太さんとともに3人で,名古屋駅前で飲み明かしました.お開きになったのは,なんと翌朝の5時(ファイブ)でした.オフ会当日にもかかわらず,20代の頃に戻ったかのような無茶をしてしまったのです(後悔はありません).

宿に帰ったのは朝5時半.そこから6時の heldio 配信のために大急ぎでイントロを収録したのですが,当然ながら全く呂律が回りません.普通の速度で話したら舌が動かない状態で,苦肉の策として通常の1/2倍速で話すことで,なんとか収録を終えました.

その後,力尽きてベッドに倒れ込み,3時間弱の睡眠をとったのですが,目が覚めてからの作業に手間取り,気づけば helwa オフ会の集合時間である10時が迫っていました.慌てて会場へ向かったものの,名古屋駅の広大な地下街で迷子になってしまい,結局30分もの大遅刻….「主催者なのに大丈夫か,この人?」という皆さんの顔に迎えられ,ただただ平謝りするしかありませんでした.この場を借りて,改めてお詫び申し上げます.

4. 熱気に満ちたオフ会本編

4.1 午前の部:豪華ゲストとデジャヴュ収録

こんな私を温かく迎えてくれた皆さんと自己紹介などをしていると,そこに驚きの人物がいるではありませんか.なんと,前夜一緒に5時まで飲んでいた矢冨さんが,涼しい顔をして会場で座っていたのです.「9時に宿を追い出された」とのことでしたが,その元気さには舌を巻きました.

矢冨さんはお昼の飛行機で熊本へ帰る予定だったため,これはまさに4月13日の京都オフ会の再現.出発前の切羽詰まった状況で,大急ぎで heldio を一本収録しました.先日 heldio で配信された「#1495. do の不思議を専門家に尋ねる --- 名古屋オフ会に矢冨弘さん登場」は,こうして生まれたのです.

4.2 昼の部:書店視察と『英語語源ハンドブック』フォトチャレンジ

矢冨さんが去られた後,お昼ご飯を調達しに,皆で名古屋駅のデパ地下へ買い出しツアーに出かけました.その帰り道で「せっかくだから」とジュンク堂書店に立ち寄り,『英語語源ハンドブック』が置かれているかどうかの視察を行うことになりました.

語学書の棚へ向かうと,ありました! しかも,ただ棚に差さっているのではなく,表紙がしっかりと見える形で立てかけられていたのです.この嬉しい発見に皆で喜び,書店員さんに許可をいただいて記念撮影をすることに.しかし,語学コーナーに熱心なお客さんがいらっしゃり,10分ほど皆でその方が立ち去るのを待つという一幕も.ようやく私が本を指さしているお決まりのポーズで写真を撮ることができ,これは「フォトチャレンジ」として SNS にも投稿しました.皆さんと一緒にこんな体験ができたのは,本当に良い思い出です.

名古屋ジュンク堂書店にて

4.3 午後の部:専門家と語らう,白熱の生配信

会場に戻ってお弁当を広げていると,前日の学会で事務局として大忙しだった日本大学の村岡宗一郎さんが会場にて合流してくださいました.村岡さんは気鋭の英語史研究者.このまたとない機会を逃すまいと,早速 heldio の対談収録をお願いしました.テーマは「直接知覚と間接知覚」.専門的でありながらも,「言われてみれば確かに面白い」と知的好奇心をくすぐられる話題で,収録後も参加者を交えての議論が長く続きました.こちらは7月1日に heldio で「#1493. 知覚動詞構文と知覚の直接性について --- 名古屋オフ会で村岡宗一郎さんと対談」として配信しましたので,ぜひお聴きください.?

オフ会では,参加者一人ひとりとの会話が弾みすぎて,気づけば収録時間がなくなってしまう,という「オフ会あるある」が今回も発生.それでも「やはり生配信はやりたい!」ということで,3時過ぎから私が半ば強引に「that節」というお題を提案し,heldio の生配信を行いました.そのアーカイヴは「#1500. that 節を語ろう --- 名古屋オフ会より生配信」としてお聴きいただけます.

さらに続けて helwa の生配信も収録.その最後には,『英語語源ハンドブック』の共著者である愛知教育大学の小塚良隆さんもギリギリで駆けつけてくださり,さらに場が盛り上がりました.その様子は,後日「【英語史の輪 #309】名古屋オフ会より helwa 生配信(前編)」および「【英語史の輪 #310】名古屋オフ会より helwa 生配信(後編)」の2回にわたって配信しました.

5. 最高のフィナーレ:絶品うなぎと尽きない語らい

17時過ぎにオフ会本編は終了.撤収準備をしていると,Lilimi さんから「小塚先生と堀田先生のツーショットで,ハンドブック紹介のショート動画を撮りませんか?」という,素晴らしいご提案(無茶振り?)が.こうして撮影された動画は,小塚さんとの初のツーショット動画となり,今も再生数が伸び続けています(笑) 以下,YouTube 版の「『英語語源ハンドブック』を小塚&堀田が紹介」よりどうぞ.

そして,いよいよお待ちかねの懇親会へ.Lilimi さんが予約してくださったお店でいただいたのは,脳みそがバグってしまうほどの素晴らしいうなぎのフルコースでした.ひつまぶしをメインに,白焼きや骨せんべいなどが次々と運ばれ,まさに至福のひとときでした.

しかし,どんなご馳走でも敵わない最高のスパイスは,個室で交わされた皆さんとの打ち解けた会話でした.今回初めてじっくりお話できた清水さんや,トークで場を沸かせてくれた Ko さん,『古英語・中英語初歩』で古英語を学び始めているしーさん,そして小塚良孝さんは地元愛知県組.関西から参加された無職さん.関東から参加されたのは,Lilimi さんと ykagata さん,そして近代英語協会にも出席された村岡宗一郎さんと寺澤志帆さんです.懇親会では,こうしたバックグラウンドの異なる皆さんの魅力が爆発しました.今回の名古屋出張のピークは,間違いなくこの時間でした.ざっくばらんに,自由に語り合えたこの経験は,何よりの思い出です.

6. かけがえのない出会いに感謝を込めて

この会を通じて改めて深く感じたのは,helwa というプラットフォームがなければ一生出会うことがなかったような方々との繋がりの尊さです.英語(史)という緩やかな共通項はありつつも,参加者の皆さんの専門や経歴,興味の対象は実に様々.そんな多様な人々が一点に集い,互いの話に笑い,頷き,刺激を受ける.この化学反応こそが,オフ会の醍醐味なのだと再認識しました.この出会いは,私にとっては「貴重な体験」という表現では足りず,かけがえのない「財産」でした.

宴もたけなわ,別れの時間はあっという間にやってきます.特に日帰りの関東・関西組は新幹線の時間が迫っており,小塚さんが「あと30分!」と引き留めようとするのを振り切って,名残を惜しみながら解散となりました.

ご参加いただいた皆様,本当に楽しく,刺激的な時間をありがとうございました.そして,いつも配信を聴いて応援してくださるリスナーの皆さんにも,心から感謝申し上げます.これからも,皆さんと直接お会いできる機会を国内外問わず作っていきたいと思っています.helwa にも,helwa オフ会にも,どうぞお気軽にご参加ください.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow