2024-02-24 Sat

■ #5416. 言語多様性の価値 [variety][world_languages][language_death][sociolinguistics][review]

研究室で積ん読状態になっていた言語多様性 (language diversity) に関する本をパラパラとめくってみた.UNESCO ETXEA より2005年に出版された Words and Worlds: World Languages Review という題名の本だ.いつどのような経緯で入手したのかも覚えていないような多数の図書のうちの1冊である.

冒頭の1節を読んでいると,なかなか読ませる英文である.序章 (Prologue) の "The value of language diversity" と小見出しのついた1節の第1段落である (p. x) .以下に引用するので,ぜひ味わっていただければ.

Languages are humanity's most valuable cultural heritage. They are fundamental to understanding. Each language provides a system of concepts which helps us to interpret reality. The complexity of reality is easier to understand thanks to the diversity of languages. Progress in understanding is due, amongst other things, to the growing linguistic diversity that has characterised the human species. Languages are also fundamental in the generation and transmission of values. Each language expresses a differentiated ethical sensibility. Each language provides us with symbols and metaphors to deal with the mysterious and the sacred. Furthermore, languages are not closed or exclusive universes. All of them express the rationality of the human species as well as its common fears and hopes. Linguistic diversity is the most obvious manifestation of cultural diversity. In a world characterised by growing processes of globalisation, it seems necessary to assert the value of cultural diversity as a guarantee of more democratic and more creative coexistence. Cultural uniformity would mean a decline, to the extent that we would lose our ability to give specialised answers to specific challenges. The report "Our Creative Diversity", published by UNESCO in 1995, pointed out what orientations were necessary to preserve diversity without renouncing positive aspects of globalisation in the field of cultural and linguistic diversity. We often coincide with the criteria of the defenders of diversity of living species in the natural environment. In both cases it is said that there is a need to protect the heritage. The reason is not exclusively ethical. Both the defence of biological diversity and the defence of cultural and linguistic diversity are necessary conditions for the well-being of humans, for the balances that protect life and for the life quality we aspire to develop.

言語多様性の問題は生物多様性の問題と平行的に論じられることが多く,その旨がこの引用文でも明確に述べられている.ただし,前者は後者に比べて現代的課題として認知度が低い.

引用の最後にかけて,言語多様性を擁護する理由は倫理的なものだけではない,というくだりにとりわけ説得力を感じた.その点では生物多様性も言語多様性も同じであり,多様性の擁護は,人類の安寧,生活を守るバランス,生活の質の発展のための必要条件なのだという.多様性は "specialised answers to specific challenges" を提供してくれるという議論も同様に説得力がある.

以下,本書の目次を掲げておきたい.パラパラとしか読んでいないが,通読したい本が1冊増えた.

Prologue

Introduction

Chapter 1. Linguistic Communities

Chapter 2. The Linguistic Heritage

Chapter 3. The Official Status of Languages

Chapter 4. The Use of Languages in Public Administration

Chapter 5. Language and Writing

Chapter 6. Language and Education

Chapter 7. Languages and the Media

Chapter 8. Language and Religion

Chapter 9. Transmission and Intergenerational Use of Language

Chapter 10. Linguistic Attitudes

Chapter 11. The Threats to Languages

Chapter 12. The Future of Languages

・ Martí, Fèlix, Paul Ortega, Itziar Idiazabal, Andoni Barreña, Patxi Juaristi, Carme Junyent, Belen Uranga, and Estibaliz Amorrortu. Words and Worlds: World Languages Review. UNESCO ETXEA, 2005.

2023-06-28 Wed

■ #5175. 言語の標準化と方言の死の関係 [standardisation][dialect][dialectology][prestige][language_death]

言語の標準化 (standardisation) は,1つの変種(方言)が社会的に威信のある変種とみなされて,その言語社会に広く受け入れられていく過程である.すると,他のすべての変種は,相対的に社会的価値が低くなり,使用範囲が狭まっていくことになりがちだ.結果として,それらの非標準変種は死に至ることもあるだろう.

ただし,上記の言語の標準化と方言の死の関係は必然的なものではない.標準化が進行しても方言が生き残り続けることはあり得るし,実際に英語史や日本語史からも分かる通り,方言は生き残っている.また,言語の標準化とは独立して,方言が死んでいくというケースもあるかもしれない.

とはいえ,言語の標準化と方言の死の間に何らかの因果関係があるケースも多いに違いない.Jones and Singh (100) が,両者の精妙な関係について次のように議論している.

It should be pointed out, of course, that the standardisation of a language does not automatically entail the loss of its associated dialects: English dialects are still spoken today, many centuries after the emergence of standard English. However, we will see that the rise of a standard is mainly the result of sociopolitical and cultural factors and that its purpose is to unite the speech community, through knowledge of a codified, uniform variety. The rise of a standard is therefore likely to have a hand in dialect death for although the elevation on one variety to the standard leaves the other dialects intact, the fact that the standard language is the only one deemed appropriate for 'official' functions such as the media, education and government and is ultimately regarded as a symbol of loyalty for the whole community means that its associated dialects are often felt to be 'inferior' by their speakers and come to be reserved for non-official functions, such as for use with family and friends. As upward mobility comes to be attached to the standard language, dialects cease to be transmitted to the next generation and eventually stop being spoken.

関連して次の記事も参照されたい.

・ 「#1786. 言語権と言語の死,方言権と方言の死」 ([2014-03-18-1])

・ 「#3457. 日本の消滅危機言語・方言」 ([2018-10-14-1])

・ 「#3666. 方言を捨てて標準語を採用するのは美容整形するのと同じか?」 ([2019-05-11-1])

・ 「#4256. 「言語の死」の記事セット」 ([2020-12-21-1])

・ Jones, Mari C. and Ishtla Singh. Exploring Language Change. Abingdon: Routledge, 2005.

2023-04-24 Mon

■ #5110. 国立西洋美術館「憧憬の地 ブルターニュ展」訪問に向けての予習 [museum][seminar][khelf][celtic][breton][voicy][heldio][breton_lai][contact][literature][linguistic_imperialism][language_death][brittany_exhibition]

目下,東京・上野の国立西洋美術館にて「憧憬の地 ブルターニュ ー モネ,ゴーガン,黒田清輝らが見た異郷」展覧会が開催中です.開催期間は3月18日から6月11日までとなっています.

この開催の機会をとらえ,今学期の私のゼミでは「英語史とケルト,英語史とブルターニュ」をテーマとして,事前に予習した上で,5月末辺りに課外活動としてゼミの皆で展覧会を訪れる予定です.今後,本ブログでも Voicy heldio でも,関係する話題がチラホラ出てくるかと思います.本記事をお読みの皆さんも,ぜひブルターニュ(展)に関心を寄せていただければと.

フランス北西部ブルターニュ地方では,ケルト語派のブルトン語 (Breton) が伝統的に話されています.ただし,地域の強大言語であるフランス語に押されているという事実があります.これはブリテン諸島の北や西のコーナーで,ケルト系諸語が英語に圧迫されているのと平行的な状況です.

ケルト諸語の分布や歴史については「#774. ケルト語の分布」 ([2011-06-10-1]),「#778. P-Celtic と Q-Celtic」 ([2011-06-14-1]),「#779. Cornish と Manx」 ([2011-06-15-1]),「#3113. アングロサクソン人は本当にイングランドを素早く征服したのか?」 ([2017-11-04-1]),「#3761. ブリテンとブルターニュ」 ([2019-08-14-1]),「#4491. 1300年かかったイングランドの完全英語化」 ([2021-08-13-1]) を含む celtic の記事を参照してください.また,昨日の Voicy heldio では,関連して「#692. ケルト語派を紹介します」を配信しています.

展覧会訪問までの「英語史とケルト,英語史とブルターニュ」のための予習事項は,主として以下の3点です.

1. 歴史的にみる英語の拡大とケルト諸語の縮小

2. 中英語で書かれたブルトン・レ (Breton lai)

3. 英語とケルト語の言語接触

今朝の Voicy heldio では,本記事と同様の内容でおしゃべりしています.「#693. 英語史とケルト,英語史とブルターニュ --- 国立西洋美術館の「憧憬の地 ブルターニュ展」訪問に向けて」です,ぜひお聴きください.

国立西洋美術館の「憧憬の地 ブルターニュ展」,およびこれから1ヶ月ほど追いかけていく「英語史とケルト,英語史とブルターニュ」というテーマについて,ぜひご注目ください.

2023-04-20 Thu

■ #5106. 言語の抑圧,放棄,縮小,乗り換え,そして死 [language_death][linguistic_imperialism][language_shift][sociolinguistics][linguistic_right][review][domain_loss][revitalisation_of_language][ecolinguistics]

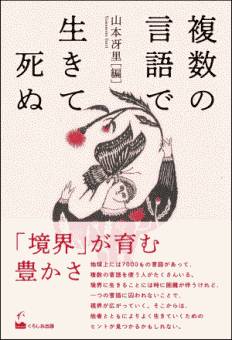

連日,山本冴里(編)『複数の言語で生きて死ぬ』(くろしお出版,2022年)を参照している ([2023-04-17-1], [2023-04-19-1]) .言語の抑圧や死といった重たい話題を扱っているのだが,エッセイ風に読みやすく書かれているため,お薦めしやすい.各章末に付された引用文献も有用である.

冒頭の第1章「夢を話せない --- 言語の数が減るということ」(山本冴里)のテーマは,標題に挙げたように,言語の抑圧,放棄,縮小,乗り換え,そして死である.支配言語が被支配言語に圧迫を加えるという状況は古今東西でみられるが,その過程はさほど単純ではない.山本 (12--14) を引用する.

使用言語の転換は,抑圧の結果である場合もあれば,言語を放棄することについての自発的な決定を反映しているものもあるが,多くの場合には,この二つの状況が混ざり合ったものだ.植民者らは,一般には,現地言語を根絶やしにすべく仕掛けるわけではなく,現地言語の役割をより少ない領域と機能へとシステマティックに限定していき,また,支配的な(外の)言語に関する肯定的な言説を採用する.そのことによって,現地言語の存在が見えなくなっていくのだ (Migge & Léglise 2007, p. 302) .

こうした話をすると,「過去のこと」だ,と言う人もいる.「今はもう,植民地主義なんて存在しない,言語を奪うとかやめさせるとか,そんな犯罪は行われない」と.しかし,中国の教育省が,過程では標準中国語が用いられることの少ない少数民族居住地域や農村においても,幼稚園では標準中語を用いさせる「童語同音」計画を発表したのは二〇二一年七月のことだ.標準中国語を使うことで,「生涯にわたる発展の基礎をつくること」や「個々人の成長」,「農村の振興」,「中華民族共同体意識の形成」がなされるのだという(中華人民共和国教育部2021).

「現地言語の役割」が「より少ない領域と機能へとシステマティックに限定」されると同時に,「支配的な(外の)言語に関する肯定的な言説」が広く流布されるという事態は,右の例ほど露骨ではなくとも,今も大規模に,かつ世界中で発生している.言い換えれば,自らの生まれた環境で習得した言語の価値が低下し,ほかの言語(仮にX語とする)の威信をより強く感じるという事態である.たとえばマスコミで,教育で,市役所など公の場で,より頻繁にX語が使われるようになってきたら.職場では現地の言語ではなくX語を使うようにと,取締役が決めたら.X語のできる人だけが,魅力的な仕事に就けるようになったなら.

言語が「より少ない領域と機能へとシステマティックに限定」していく過程は domain_loss と呼ばれる(cf. 「#4537. 英語からの圧力による北欧諸語の "domain loss"」 ([2021-09-28-1])).毒を盛られ,死に向かってジワジワと弱っていくイメージである.

「言語の死」 (language_death) というテーマは,他の関連する話題と切り離せない.例えば言語交替 (language_shift),言語帝国主義 (linguistic_imperialism),言語権 (linguistic_right),言語活性化 (revitalisation_of_language),エコ言語学 (ecolinguistics) などとも密接に関わる.改めて社会言語学の大きな論題である.

・ 山本 冴里(編) 『複数の言語で生きて死ぬ』 くろしお出版,2022年.

2022-02-09 Wed

■ #4671. アジェージュによる「コーンウォールの不死鳥」 [cornish][breton][welsh][language_death][celtic][sociolinguistics][reformation]

昨日の記事「#4670. アジェージュによる「フリジア語の再征服」」 ([2022-02-08-1]) に引き続き,アジェージュ (264) より「コーンウォールの不死鳥」と題する1節を引こう.コーンウォール語 (Cornish) はフリジア語 (Frisian) 以上に再生・復活という概念からかけ離れているように思われるが,どうだろうか.

四世紀にサクソン人が拡大すると,ケルノウ語〔コーンウォール語〕はカムリ語〔ウェールズ語〕から切り離され,コーンウォール半島のさらに西に閉じ込められた.こうして,ケルノウ語はケルト系の兄弟言語であるカムリ語から遠ざかるとともに,同じケルト語派のいとこ言語にあたるブレイス語〔ブルトン語〕からも分離した.十六世紀後半の宗教改革の犠牲になったケルノウ語は,そのころから徐々に衰退していき,一八〇〇年ごろには話しことばとして消滅してしまった.しかし,驚くべき現象がこの言語の歴史に生じた.ケルノウ語は,二十世紀になってよみがえったのである.運動の推進者にしてみれば,ケルノウ語の再生は,コーンウォールの住民とその伝統との結びつきからくる自然な結果と思われた.この結びつきについての反論の余地のない論理は,一九〇一年に創設されたケルト-ケルノウ協会の有力なメンバーであったH・ジェンナーがきわめて簡潔に言いあらわしている.「なぜコーンウォール人はケルノウ語を学ばなくてはならないのか? なぜなら彼らはコーンウォール人だからである」〔中略〕.再生させようとする言語形態はどの時代のものとすべきかという選択についての議論があることはある.しかし,言語の再生に情熱を傾けるグループのひとびとが,二〇〇年近く前に死んでしまったこのことばを日常生活のなかで使おうとしており,しかもそれに共鳴するひとびとの数がしだいに増えているという事実は,きわめて注目すべきである.なかには,イスラエス国家におけるヘブライ語の再生と比較する者もあるほどである.

宗教改革の時代は,イングランドがブリテン諸島の周辺地域へと「帝国」を拡大しようとした時代である.ブリテン島の南西端にあるコーンウォールもその餌食となり,同地に英語が浸透していくことになった.その後,コーンウォール語は実質的には死語となってしまったが,それを20世紀になってから地元の有志が再生・復活しようとしている,というのだ.

「#779. Cornish と Manx」 ([2011-06-15-1]) でも触れたように,このコーンウォール語の復興活動には象徴的な意義しかないという向きもある.確かに現実的には難しいかもしれない.しかし,「民族が言語を生み出す」ということの意味を改めて考えさせてくれる,現代の生きた事例ではある.

・ グロード・アジェージュ(著),糟谷 啓介・佐野 直子(訳) 『共通語の世界史 --- ヨーロッパ諸語をめぐる地政学』 白水社,2018年.

2022-02-08 Tue

■ #4670. アジェージュによる「フリジア語の再征服」 [frisian][ethnic_group][germanic][sociolinguistics][language_death][academy]

印欧語比較言語学では,英語と最も近親の言語は何かといえばフリジア語 (Frisian) ということになっている.本ブログでは英語史の周辺の話題も様々に扱ってきたが,フリジア語については「#787. Frisian」 ([2011-06-23-1]) や「#3169. 古英語期,オランダ内外におけるフリジア人の活躍」 ([2017-12-30-1]) で取り上げた程度で,あまり注目してこなかった.

そこで近現代のフリジア語の状況について話題を提供すべく,アジェージュより「フリジア語の再征服」と題する魅力的な1節を引用したい (262--63) .「民族が言語を生み出す」1例としてフリジア語が取り上げられている箇所だ.

ある言語がより勢力の強い言語の圧力によって消滅の危機にさらされても,民族的マイノリティがアイデンティティを要求することで,その言語の地位の向上につながることがある.フリジア語の場合がそれである.フリジア語は,英語と同じく西ゲルマン語群の海洋語群〔アングロ・フリジア語群〕に属し,英語と多くの共通点を持っている.この言語は非常に古い歴史をもっており,紀元一世紀ごろから古代ローマと関係をもっていたヨーロッパの民族の言語である.かつてフリジア語の話者は,彼らの海との戦いを示す治水と干拓の営みをさして,誇り高くこういっていた.《Deus mare, Friso litora fecit》「神が海をつくり,フリジア人が海岸をつくった」と.ところが,フリジア語を話すひとびとは,オランダ(フリースラント州とフローニンゲン州に三五万人)とドイツ(デンマークと国境を接するシュレスヴィヒ=ホルシュタイン州,ニーダーザクセン州のうちエムス川とヴィルヘルムスハーフェンの間にある地域,さらに北部沿岸をとりまく諸島で話されている大陸部諸方言とはかなり異なる方言も入れて数万人)のあいだに分散してしまい,そのなかでフリジア語は二十世紀初めには衰退していた.

衰退の動きは十七世紀半ばからすでに始まっていた.そのころオランダでは,フリジア語は農村でしか話されていなかったし,オランダ語が行政や法律文書においてフリジア語にとって代わりはじめた.けれども,近代になって,領域をもつ行政体としてオランダ・フリースラントが存在したことは,アイデンティティの覚醒を促した.作家たちは,方言横断的な規範に留意しつつ,この言語にまとまった統一正書法をあたえようとした.こんにち,オランダにはフリジア・アカデミーがあり,新造語を管理している.フリジア語は教育や法律の領域にはまだほとんど導入されていないけれども,一九三七年以降小学校で選択科目として導入され,一九五四年から裁判で随時使用できるようになったことを見ると,その後退を食い止めた自覚的な行動のおかげで,フリジア語はオランダ語の非常に強い圧力に以前よりもよくもちこたえているといえる〔後略〕.

「フリジア・アカデミー」なる組織があることは知らなかったので驚いた.オランダ語,英語,ドイツ語,北欧諸語という,地理的にも歴史的にも社会的にも強大な諸言語の狭間にあって,たくましく生き延びているというのは奇跡のようにも思える.

・ グロード・アジェージュ(著),糟谷 啓介・佐野 直子(訳) 『共通語の世界史 --- ヨーロッパ諸語をめぐる地政学』 白水社,2018年.

2021-09-10 Fri

■ #4519. "ecolinguistics" という分野 [ecolinguistics][linguistics][biology][world_languages][language_death]

最近よく見かけるようになった ecolinguistics という用語.ある種の流行語なのか,何となくトレンドで私も言ったり言わなかったりするが,本当はよく分かっていない.エコロジーと言語学の掛け合わせということは分かるが,何を意味しているのだろうか.

Phillipson and Skutnabb-Kangas (318) によると,"ecolinguistics", "language ecology", "linguistic ecology" はおよそ同義であり,このようなケースでの "ecology" は緩く "context" や "language environment" を指すのだという.まさに「環境」だ.では「環境」とは何なのかというと,ミクロ・マクロの社会言語学的,教育学的,経済学的,政治学的背景のことだという.そしてその直後に,流行語でありメタファーなので,そのところはヨロシクという感じで締めている.結局のところ,よく分からない.

しかし,言語との関連での "ecology" をもっと厳密に考えている論者も少なくない.Phillipson and Skutnabb-Kangas も実はそのような考え方のようで,「物理的,生物学的,および社会学的環境」のことと捉えているようだ (319) .言語との関連で「社会学的」というのは分かるような気がするのだが「生物学的」というのはどういうことだろうか.どうやら Phillipson and Skutnabb-Kangas は,これを本気で言っている.

Phillipson and Skutnabb-Kangas の主張を一言で要約するのは難しいが,「#601. 言語多様性と生物多様性」 ([2010-12-19-1]) で紹介したことを前提としていることは確かである.要するに,世界における言語多様性と生物多様性の分布が相関関係にあるという事実に基づいた着想のようだ.その上で,生物多様性を保持するための知識は人間の言語のなかに蓄積されており,後者を尊重することによって前者も保たれる,という立場をとっている.言語多様性の消失(保全)は生物多様性の消失(保全)に直結する,という議論だ.

この議論についてどう考えればよいのか私は分からないままなので,まず Phillipson and Skutnabb-Kangas (323--24) の議論をそのまま引用しておきたい.

Most of the world's megabiodiversity is in areas under the management or guardianship of Indigenous peoples. Most of the world's linguistic diversity resides in the small languages of Indigenous peoples. Much of the detailed knowledge of how to maintain biodiversity, including TEK [= traditional ecological knowledge], is encoded in the language of Indigenous peoples. If we continue as now, most of the world's Indigenous languages will be gone by 2100. ICSU [= International Council for Science] states (2002) that "actions are urgently needed to enhance the intergenerational transmission of local and Indigenous knowledge...Traditional knowledge conservation, therefore, must pass through the pathways of conserving language (as language is an essential tool for culturally-appropriate encoding of knowledge)." Since TEK is necessarily encoded into the local languages of the peoples whose knowledge it is, this means that if these local languages disappear (without the knowledge being transferred to other, bigger languages, which it isn't) the knowledge is lost. By killing the languages we kill the prerequisites for maintaining biodiversity. Ecolinguistic diversity is essential because it enhances creativity and adaptability and thus stability.

物理的・生物的なエコロジーと社会的・言語的エコロジーはリンクしているのだ,という叫びと理解した.皆さんはどう考えますか.

・ Phillipson, Robert and Tove Skutnabb-Kangas. "English, Language Dominance, and Ecolinguistic Diversity Maintenance." Chapter 16 of The Oxford Handbook of World Englishes. Ed. by Markku Filppula, Juhani Klemola, and Devyani Sharma. New York: OUP, 2017. 313--32.

2021-08-13 Fri

■ #4491. 1300年かかったイングランドの完全英語化 [anglo-saxon][language_death][celtic][welsh][cornish][linguistic_imperialism]

連日の記事で,英語の世界的拡大について Trudgill の論考を参照してきた.その最終節で,Trudgill (30) が洞察に満ちた指摘をしている.

Meanwhile, as all the events described above [= the expansion of English] were taking place around the world, back on the island of Britain, where the English language first came into being, Brittonic, the first language ever to be threatened by English, continued to hold its own in the forms of Welsh and Cornish, well over a millennium after contact with Germanic had first begun. Indeed, there were for a long time still parts of the English language's homeland, England, which remained non-English speaking. Some small border areas of England in Herefordshire and Shropshire---Oswestry, for example---remained Welsh-speaking until the middle of the eighteenth century. And Cornish . . . , which had survived the Anglo-Saxon incursions for many centuries, seems to have been lost as a viable native community language only in the late 1700s---although by that time there would have been very few monolingual Cornish speakers for several generations. When it eventually died out, England for the first time finally became a totally English-speaking country: the complete linguistic anglicisation of England had taken 1,300 years.

この4世紀ほどという近代の比較的短い間に,英語がブリテン諸島から羽ばたいて,劇的な世界的拡大を遂げたことを考えるとき,同じ英語がお膝元であるイングランドの完全英語化を達成するのに,5世紀のアングロサクソン人の到来から数えて1300年もかかったというのは,皮肉というほかない.そして,もう1つ平行する皮肉がある.同じこの4世紀ほどという近代の比較的短い間に,イギリスが陽の沈まぬ帝国としての権勢を誇るに至ったことを考えるとき,お膝元であるイングランドは歴史上ブリテン諸島全体を統一したこともなく,目下のスコットランド情勢を見る限り,ブリテン島自体の統一にすら不安を抱えているというのは,皮肉というほかない.21世紀の世界の英語化の可能性を議論する前に,この歴史的事実を踏まえておく必要があるだろう.

引用文で触れられているケルト系言語 Welsh と Cornish については「#1718. Wales における英語の歴史」 ([2014-01-09-1]),「#3742. ウェールズ歴史年表」 ([2019-07-26-1]),「#779. Cornish と Manx」 ([2011-06-15-1]) を参照.

・ Trudgill, Peter. "The Spread of English." Chapter 2 of The Oxford Handbook of World Englishes. Ed. by Markku Filppula, Juhani Klemola, and Devyani Sharma. New York: OUP, 2017. 14--34.

2021-01-06 Wed

■ #4272. 世界に言語はいくつあるのですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][world_languages][statistics][demography][language_death][hellog_entry_set]

英語も1つの言語,日本語も1つの言語なので,合わせて2言語ですね.ほかにフランス語,スペイン語,ドイツ語,ロシア語,中国語,韓国語など知っている言語名を挙げ,足し合わせていくと,はたして現代世界にはいくつの言語があることになるでしょうか.100個くらい? あるいは1,000個? もしかして10,000個? このような疑問は抱いたこともなく,見当がつかないという方も多いかもしれません.

実は専門の言語学においても,様々な理由により,正確な数を出すことはできません.論者によって相当な揺れがみられるのです.この辺りの事情も含めて,音声で解説していきましょう.以下をお聴きください.

言語学者が時間とお金をかけて世界中を調査し,頑張って言語を数えていけば,いずれは正確な数が出るのではないかと疑問に思うかもしれませんが,その答えは No です.いくら言語学者が頑張っても,正確な言語数を得ることは不可能です.というのは,これは言語の問題ではないからです.政治の問題なのです.世界の言語を数えるということは,いったいどのような行為なのか.この問いこそが重要なように思われます.

それでも数が知りたいというのが人情です.試しに Ethnologue (第23版,2020年)を参照してみますと,世界の言語の数は7,117とカウントされています.ただし,これとて1つの参考値にすぎませんのでご注意を.今回の素朴な疑問に対しては,私としては「数千個程度」と答えて逃げておきたいと思います.

言語を数えるという問題,およびそれに関連する話題として,##3009,270,1060,274,401,1949の記事セットも合わせてお読みください.

2020-12-21 Mon

■ #4256. 「言語の死」の記事セット [hellog_entry_set][language_death][statistics][world_languages][linguistic_right][language_shift][dialect][linguistic_imperialism][ecolinguistics][sociolinguistics]

社会言語学の授業等で「言語の死」 (language_death) の話題に触れると,関心をもつ学生が多い.目下,世界中で12日に1言語というハイペースで言語が失われているという事実を知ると,当然ながらショックを受けるのだろう.今のところ安泰な立場にある日本語という大言語を常用しており,さらに世界第一の通用度を誇る超大言語である英語を義務教育のなかで学習してきた者にとって,絶滅危機に瀕した言語が世界にそれほど多く存在するということは,容易に想像もできないにちがいない.平均的日本人にとって「言語の死」とはある意味で遠い国の話しだろう.

しかし,日本国内にも危機に瀕する言語は複数ある.また,言語を方言と言い換えれば,方言の死,少なくとも方言の衰退という話題は聞いたことがあるだろう.

英語を筆頭とする世界的な影響力をもつ超強大な言語は,多くの弱小言語の死を招いているのか否か,という問題もある.もしそうだとすれば,英語のような言語は殺人的な言語であり,悪者とみなすべきなのか.もし弱小言語を救うというのであれば,誰がどのように救うのか.そもそも救う必要があるのか,ないのか.一方,自らが用いる言語を選ぶ「権利」(言語権)を個人に認めるとするならば,その個人に課せられる「義務」は何になるだろうか.

このように「言語の死」を考え始めると,議論すべき点が続々と挙がってくる.社会言語学の論点として第一級のテーマである.議論に資する参考記事として「言語の死」の記事セットをどうぞ.

2018-11-22 Thu

■ #3496. Highland Clearances と Scottish Gaelic の禁止 [history][celtic][scottish_gaelic][language_death]

スコットランド高地や島嶼部では,ケルト系の言語である Scottish Gaelic が現在も行なわれている(系統については「#774. ケルト語の分布」 ([2011-06-10-1]) を参照).Ethnologue の Scottish Gaelic によると,2011年の統計で57,400人ほどの話者がいるという.話者人口がわずかなのは Irish や Breton などの他のケルト系諸語とも比較され,絶対数としていえば「赤信号」であることは間違いない.スコットランドでは教育や言語景観について当該言語の振興も進められているが,予断を許さない状況である.

「#1719. Scotland における英語の歴史」 ([2014-01-10-1]) で見たとおり,スコットランドの低地では,11世紀という歴史の早い段階から英語が浸透していたが,高地では近代に至るまで Scottish Gaelic が日常的に行なわれていた.この地域が強い英語化の波に洗われるのは,18世紀の2度にわたるジャコバイトの反乱(1715年と1745年)の後に,この地に徹底的な弾圧が加えられた Highland Clearances (ハイランド放逐)ゆえである.これは「スコットランド高地地方の一定の地域から人々を立ち退かせ牧羊地とした囲い込み運動」であり,多くのスコットランド人が立ち退きを余儀なくされ,アメリカへ渡っていった.

1745年の反乱 "the Forty-five" により,イギリス政府は,現地の人々にゲール語使用を禁止させる強行策に出た.指 (103) の解説を引用する.

一六八八年の名誉革命の際に大陸へ亡命したブリテン王ジェイムズ七世(二世)の支持者たちは,王の名のラテン語に由来してジャコバイトと呼ばれるようになった.彼らは,一七一五年,一七四五年(以下,フォーティファイヴと呼ぶ)に,ジェイムズの子孫を正統なスコットランド王として擁立して,グレートブリテン政府と戦った.二度のジャコバイトの反乱では,反乱が生じた背景やそれを支持した者たちの動機は異なっていたが,当時,ハイランドの人びと全体がグレートブリテン政府に抵抗しているように見なされた.フォーティファイヴの後,政府は反乱に加担したハイランドの氏族長たちの財産を没収し,私兵をもつ権利や世襲的な司法権を剥奪した.そして,ハイランド人の衣装とされていたタータン柄のキルトなどを身につけることを禁止し,彼らの文化であるバグパイプやゲール語の使用も禁じた.違反者は保釈なしの六か月の投獄,再犯者は七年間の流刑という処罰となった.

同じ18世紀の後半には,これらは解禁されたものの,以降,ハイランドにおける Scottish Gaelic の衰退は免れなかった.指 (105) 曰く,

一八世紀に一時使用禁止となっていたゲール語ではあるが,二〇〇一年時点でのスコットランドでは,約六万人の人びとがゲール語を話すといわれており,同語は「ヨーロッパ地域少数言語憲章」にも含まれている.島嶼地域のスカイ島にはゲール語を学ぶコレッジが設立され,スコットランド本当でもゲール語のラジオ放送やテレビ番組も放映されており,今日,日常的にゲール語に触れる環境が整いつつある.

確かに Scottish Gaelic は,近年少しずつ「復活」しつつあるようだが,依然として危機的状況にあることは間違いない.決して楽観視はできないだろう.「#2006. 近現代ヨーロッパで自律化してきた言語」 ([2014-10-24-1]) を参照.

・ 指 昭博(編著) 『はじめて学ぶイギリスの歴史と文化』 ミネルヴァ書房,2012年.

2018-10-14 Sun

■ #3457. 日本の消滅危機言語・方言 [language_death][ainu][japanese][dialect]

言語や方言の死について,(language_death) の各記事で話題にしてきた.我が国にも危機的な状況にある言語や方言は複数あるが,広く認知されているとはいえない.10月11日発行の読売KODOMO新聞に,この問題が取り上げられていたので,内容を簡単に紹介したい.

言語・方言の死はユネスコが調査や認定を行なっているが,2009年の報告によれば,アイヌ語は「消滅の危機・極めて深刻」とされている.現在,北海道に1万3千人ほどアイヌの人々が暮らしているとされるが,アイヌ語を流ちょうに話せるのは10人以下といわれる.

また,「消滅の危機」にある言語・方言としては,八重山語,与那国語,奄美語,国頭(くにがみ)語,沖縄語,宮古語,八丈島語が挙げられている.今年のNHK大河ドラマ『西郷どん』では,西郷の奄美大島時代の描写で,島言葉に字幕が付されたことが話題になった.その他,東日本大震災の被災地の諸方言も「消滅の危機相当」として文化庁などが調査・保存を進めている.

世界に目を移すと,言語・方言の死を巡る状況はさらに深刻である.ユネスコによると世界の7000ほどある言語のなかで,2500の言語が消滅の危機にあるという.理由としては,災害,紛争,植民地化,都市部への人の移動などが挙げられ,解決は容易ではない.この100年間で400もの言語がすでに消滅したとされ,問題の重大さがうかがえる.

関連して,とりわけ「#276. 言語における絶滅危惧種の危険レベル」 ([2010-01-28-1]),「#277. なぜ言語の消滅を気にするのか」 ([2010-01-29-1]),「#280. 危機に瀕した言語に関連するサイト」 ([2010-02-01-1]),「#1786. 言語権と言語の死,方言権と方言の死」 ([2014-03-18-1]) を参照されたい.

2018-05-20 Sun

■ #3310. 生き物の絶滅危惧種と言語の絶滅危惧種 [language_death][world_languages][hel_education]

先日,3月19日にケニアでキタシロサイのオスの最後の生き残り「スーダン」が死んだというニュースを読んだ.1960年代にはウガンダ等に2300頭が生息していたが,角を求めて密猟が行なわれ,2000年代には野生の個体は絶滅していた.現在,残る2頭はメスのみなので繁殖できず,今後の種の絶滅が確定した.

国際自然保護連合 (IUCN) の基準によれば,2017年9月公表のレッドリストの区分と種の数は以下の通り(5月17日の読売 KoDoMo 新聞より).赤で示した部分が「絶滅危惧種」であり,計25062種がこの区分に属する.

| 区分 | 種の数 |

|---|---|

| 絶滅 | 859 |

| 野生絶滅 | 68 |

| 絶滅危惧IA類 | 5403 |

| 絶滅危惧IB類 | 8152 |

| 絶滅危惧II類 | 11507 |

| 準絶滅危惧 | 5691 |

| その他3区分 | 56287 |

| 計 | 87967 |

昨今,生き物の絶滅危惧種については,上の「スーダン」のようにしばしば国際的な話題となるが,言語の絶滅危惧種や「言語の死」 (language_death) についてはニュースなどで大きく取り上げられる機会はほとんどないといってよい.同じ絶滅(危惧種)の話題でありながら,この認知度の差は何に由来するのだろうか.言語の死は様々な角度から議論が可能であり,社会言語学のディスカッションの好テーマとなる.ぱっと思いついたところでは,次のような疑問が挙げられる.

・ そもそも言語の死とは何か?

・ なぜ言語の死は起こるのか?

・ 言語の死は他殺か自殺か?

・ これまで世界中でどれだけの言語が死んだのか?

・ 現在,世界中でどれだけの言語が死んでいるのか?

・ 言語が新たに生まれるということはあるのか?

・ 死んだ言語を蘇らせることはできるのか?

・ 瀕死の言語を人為的に救うことはできるのか?それはどのようにか?

・ 言語の死は憂うべきことか?なぜそうなのか,あるいはそうではないのか?

・ 言語の死と合わせて,方言の死についてはどのように考えるべきか?

・ 生き物と言語の絶滅では,何が同じで,何が異なるか?

・ 世界語である英語は,諸言語の死とどう関わっているか?

・ いつか英語や日本語も死語になる日が来るのだろうか?

これらの問題の多くについて,「#274. 言語数と話者数」 ([2010-01-26-1]),「#276. 言語における絶滅危惧種の危険レベル」 ([2010-01-28-1]),「#277. なぜ言語の消滅を気にするのか」 ([2010-01-29-1]),「#280. 危機に瀕した言語に関連するサイト」 ([2010-02-01-1]),「#1786. 言語権と言語の死,方言権と方言の死」 ([2014-03-18-1]) をはじめ language_death の各記事で考えてきた.授業などで改めて議論してみたいと考えている.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2018-03-09 Fri

■ #3238. 言語交替 [language_shift][language_death][bilingualism][diglossia][terminology][sociolinguistics][irish][terminology]

本ブログでは,言語交替 (language_shift) の話題を何度か取り上げてきたが,今回は原点に戻って定義を考えてみよう.Trudgill と Crystal の用語集によれば,それぞれ次のようにある.

language shift The opposite of language maintenance. The process whereby a community (often a linguistic minority) gradually abandons its original language and, via a (sometimes lengthy) stage of bilingualism, shifts to another language. For example, between the seventeenth and twentieth centuries, Ireland shifted from being almost entirely Irish-speaking to being almost entirely English-speaking. Shift most often takes place gradually, and domain by domain, with the original language being retained longest in informal family-type contexts. The ultimate end-point of language shift is language death. The process of language shift may be accompanied by certain interesting linguistic developments such as reduction and simplification. (Trudgill)

language shift A term used in sociolinguistics to refer to the gradual or sudden move from the use of one language to another, either by an individual or by a group. It is particularly found among second- and third-generation immigrants, who often lose their attachment to their ancestral language, faced with the pressure to communicate in the language of the host country. Language shift may also be actively encouraged by the government policy of the host country. (Crystal)

言語交替は個人や集団に突然起こることもあるが,近代アイルランドの例で示されているとおり,数世代をかけて,ある程度ゆっくりと進むことが多い.関連して,言語交替はしばしば bilingualism の段階を経由するともあるが,ときにそれが制度化して diglossia の状態を生み出す場合もあることに触れておこう.

また,言語交替は移民の間で生じやすいことも触れられているが,敷衍して言えば,人々が移動するところに言語交替は起こりやすいということだろう(「#3065. 都市化,疫病,言語交替」 ([2017-09-17-1])).

アイルランドで歴史的に起こった(あるいは今も続いている)言語交替については,「#2798. 嶋田 珠巳 『英語という選択 アイルランドの今』 岩波書店,2016年.」 ([2016-12-24-1]),「#1715. Ireland における英語の歴史」 ([2014-01-06-1]),「#2803. アイルランド語の話者人口と使用地域」 ([2016-12-29-1]),「#2804. アイルランドにみえる母語と母国語のねじれ現象」 ([2016-12-30-1]) を参照.

・ Trudgill, Peter. A Glossary of Sociolinguistics. Oxford: Oxford University Press, 2003.

・ Crystal, David, ed. A Dictionary of Linguistics and Phonetics. 6th ed. Malden, MA: Blackwell, 2008. 295--96.

2016-05-31 Tue

■ #2591. 古ノルド語はいつまでイングランドで使われていたか [old_norse][bilingualism][emode][language_death]

標記の問題については,「#1149. The Aldbrough Sundial」 ([2012-06-19-1]) で触れた Page の論文のほか,いくつかの論考がある.この種の問題には明確な結論を出せないことが多く,たいてい論者によって意見はまちまちである.ここでは,Baugh and Cable (92--93) の見解を示そう.

Although in some places the Scandinavians gave up their language early, there were certainly communities in which Danish or Norse remained for some time the usual language. Up until the time of the Norman Conquest the Scandinavian language in England was constantly being renewed by the steady stream of trade and conquest. In some parts of Scotland, Norse was still spoken as late as the seventeenth century. In other districts in which the prevailing speech was English, there were doubtless many of the newcomers who continued to speak their own language at least as late as 1100 and a considerable number who were to a greater or lesser degree bilingual. The last-named circumstance is rendered more likely by the frequent intermarriage between the two peoples and by the similarity between the two tongues. The Anglian dialect resembled the language of the Northmen in a number of particulars in which West Saxon showed divergence. The two may even have been mutually intelligible to a limited extent. Contemporary statements on the subject are conflicting, and it is difficult to arrive at a conviction. But wherever the truth lies in this debatable question, there can be no doubt that the basis existed for an extensive interaction of the two languages upon each other, and this conclusion is amply borne out by the large number of Scandinavian elements subsequently found in English.

Danelaw 地域においては1100年くらいまで古ノルド語が話されていたと推測されているが,その後については言及がない.社会的バイリンガルにせよ個人的バイリンガルにせよ,程度の差があったろうし,その程度が推し量れるような直接,間接の文献もないとなると,すべては憶測の域を出ないことになる.

上の引用にはスコットランドの一部における古ノルド語の使用について17世紀まで継続していたとの言及があるが,関連して「#828. Shetland」 ([2011-08-03-1]) の記事も参照されたい.Shetland では,古ノルド語から派生した1変種たる Norn の使用は18世紀まで続いていたようである.

・ Page, R. I. "How Long Did the Scandinavian Language Survive in England? The Epigraphical Evidence." England Before the Conquest: Studies in Primary Sources Presented to Dorothy Whitelock. Ed. P. Clemoes and K. Hughes. Cambridge: CUP, 1971. 165--81.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

2016-05-21 Sat

■ #2581. 社会言語学者による言語的介入について [sociolinguistics][language_planning][language_death][language_myth][linguistic_imperialism]

「#1381. "interventionist" sociolinguistics」 ([2013-02-06-1]),「#1518. 言語政策」 ([2013-06-23-1]),「#2039. 言葉に関する俗説・神話と言語学的介入主義」 ([2014-11-26-1]) の記事で見たように,言語政策 (language_planning) を始めとする言語的介入の是非をめぐっては,社会言語学者の間にも大きな意見の隔たりがある.世界語としての英語を推進するような介入,刻一刻と失われてゆく世界の諸言語を何とか延命し保護しようとする介入,標準語を策定しようという介入,方言使用を奨励する介入,等々.社会言語学者 Wardhaugh は,言語政策と言語学者の介入について論じた章の最後に,次のような慎重な立場を表明している.

There is a paradox here: linguists are sometimes told that they save languages best by not acting at all; certainly they should do nothing to promote English in the world, or to standardize a language, or possibly to help in any kind of language planning anywhere. Yet, there is no assurance that they will save a single language by not acting. An alternative possibility is that intervention actually slows down decline and loss. However, there is really no hard evidence for either position. Each is essentially ideologically driven: if you believe this you do one thing and if you believe that you do another. We do well to remember that because we are involved in socio-linguistic matters, ideology is likely to be at least as potent a factor as scientific findings in determining any approach we may adopt. We will also have to confront issues of identity and power. We might be well advised to tread cautiously.

人為的な言語的介入の是非を巡る議論や,それに関する態度表明は,それ自体が社会言語学のメタ的な問題であり,研究対象となるのである.社会言語学者は,職業柄,常に自己省察を行なわなければならない立場にいるということになろう.

・ Wardhaugh, Ronald. An Introduction to Sociolinguistics. 6th ed. Malden: Blackwell, 2010.

2016-04-19 Tue

■ #2549. 世界語としての英語の成功の負の側面 [native_speaker_problem][language_death][sociolinguistics][elf][lingua_franca][model_of_englishes][linguistic_imperialism][ecolinguistics]

英語が世界的な lingua_franca として成功していることは,英語という言語に好意的な態度を示す者にとって喜ばしい出来事だったにちがいないが,世界にはそのように考えない者も多くいる.歴史的,政治的,文化的,宗教的,その他の理由で,英語への反感を抱く人々は間違いなく存在するし,少なくとも積極的には好意を示さない人も多い.英語の成功には正負の両側面がある.広域コミュニケーションの道具としての英語使用など,正の側面は広く認識されているので,今回は負の側面に注目したい.

英語の負の側面は,英語帝国主義批判の議論で諸々に指摘されている.端的にいえば,英語帝国主義批判とは,世界が英語によって支配されることで人類の知的可能性が狭められるとする意見である(「#1606. 英語言語帝国主義,言語差別,英語覇権」 ([2013-09-19-1]) や linguistic_imperialism の各記事を参照されたい).また,英語の成功は,マイノリティ言語の死滅 (language_death) を助長しているという側面も指摘される.さらに,興味深いことに,英語が伸張する一方で世界が多言語化しているという事実もあり,英語のみを話す英語母語話者は,現代世界においてむしろ不利な立場に置かれているのではないかという指摘がある.いわゆる native_speaker_problem という問題だ.この辺りの事情は,Baugh and Cable (7) が,英語の成功の "mixed blessing" (= something that has advantages and disadvantages) として言及している.

Recent awareness of "engendered languages" and a new sensitivity to ecolinguistics have made clear that the success of English brings problems in its wake. The world is poorer when a language dies on average every two weeks. For native speakers of English as well, the status of the English language can be a mixed blessing, especially if the great majority of English speakers remain monolingual. Despite the dominance of English in the European Union, a British candidate for an international position may be at a disadvantage compared with a young EU citizen from Bonn or Milan or Lyon who is nearly fluent in English.

英語の世界的拡大の正と負の側面のいずれをも過大評価することなく,それぞれを正当に査定することが肝心だろう.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

2016-03-18 Fri

■ #2517. 古典語とは何か? [variety][sociolinguistics][terminology][language_death][standardisation][religion][history][latin][greek][sanskrit][arabic]

英語史をはじめ歴史言語学や言語史を学んでいると,しばしば古典語 (classical language) という用語に出くわす.古典語の典型的な例は,西洋(史)の古典文化や古典時代と結びつけられる言語としてのラテン語 (Latin) や古典ギリシア語 (Ancient Greek) である.古典語は現代語 (modern language) と対立するものであり,そこから「古典語=死んだ言語 (dead language)」という等式が連想されそうだが,それほど単純なものではない (cf. 「#645. 死語と廃語」 ([2011-02-01-1])) .古典語の属性としては,活力 (vitality) のほか,自律性 (autonomy) と標準性 (standardisation) も肝要である (see 「#1522. autonomy と heteronomy」 ([2013-06-27-1])) .Trudgill (22) の用語集より説明を引こう.

classical language A language which has the characteristics of autonomy and standardisation but which does not have the characteristic of vitality, that is, although it used to have native speakers, it no longer does so. Classical European languages include Latin and Ancient Greek. The ancient Indian language Sanskrit, an ancestor of modern North Indian languages such as Hindi and Bengali, is another example of a classical language, as is Classical Arabic. Classical languages generally survive because they are written languages which are known non-natively as a result of being used for purposes of religion or scholarship. Latin has been associated with Catholicism, Sanskrit with Hinduism, and Classical Arabic with Islam.

日本においては,古い中国語,いわゆる漢文が古典語として扱われてきた.漢文は,現在では日常的使用者がいないという意味で vitality を欠いているが,そこには autonomy と standardisation が認められ,学問・思想と強く結びつけられてきた書き言葉の変種である.

なお,古典語のもう1つの属性として,上の引用中にも示唆されているものの,歴史的な権威 (historical authority) を明示的に加えてもよいのではないかと思われる.

・ Trudgill, Peter. A Glossary of Sociolinguistics. Oxford: Oxford University Press, 2003.

2014-11-01 Sat

■ #2014. イタリア新言語学 (2) [history_of_linguistics][neolinguistics][neogrammarian][wave_theory][substratum_theory][historiography][loan_translation][language_death][origin_of_language]

昨日の記事「#2013. イタリア新言語学 (1)」 ([2014-10-31-1]) に引き続き,この学派の紹介.新言語学が1910年に登場してから30余年も経過した後のことだが,学術雑誌 Language に,青年文法学派 (neogrammarian) を擁護する Hall による新言語学への猛烈な批判論文が掲載された.これに対して,翌年,3倍もの分量の文章により,新言語学派の論客 Bonfante が応酬した.言語学史的にはやや時代錯誤のタイミングでの論争だったが,言語の本質をどうとらえるえるかという問題に関する一級の論戦となっており,一読に値する.この対立は,19世紀の Schleicher と Schmidt の対立を彷彿とさせるし,現在の言語学と社会言語学の対立にもなぞらえることができる.

それにしても,Hall はなぜそこまで強く批判するのかと思わざるを得ないくらい猛烈に新言語学をこき下ろしている.批判論文の最終段落では,"We have, in short, missed nothing by not knowing or heeding Bàrtoli's principles, theories, or conclusions to date, and we shall miss nothing if we disregard them in the future." (283) とにべもない.

しかし,新言語学が拠って立つ基盤とその言語観の本質は,むしろ批判者である Hall (277) こそが適切に指摘している.昨日の記事の内容と合わせて味読されたい.

In a reaction against 19th-century positivism, Croce and his followers consider 'spirit' and 'spiritual activity' (assumed axiomatically, without objective definition) as separate from and superior to other elements of human behavior. Human thought is held to be a direct expression of spiritual activity; language is considered identical with thought; and hence linguistic activity derives directly from spiritual activity. As a corollary of this assumption, when linguistic change takes place, it is held to reflect change in spiritual activity, which must be the reflection of 'spiritual needs', 'creativity', and 'advance of the human spirit'. The most 'spiritual' part of language is syntax and style, and the least spiritual is phonology. Hence phonetic change must not be allowed to have any weight as a determining factor in linguistic change as a whole; it must be considered subordinate to and dependent on other, more 'spiritual' types of linguistic change.

Bonfante による応酬も,同じくらいに徹底的である.Bonfante は,新言語学の立場を(英語で)詳述しており,とりわけ青年文法学派との違いを逐一指摘しながらその特徴を解説してくれているので,結果的におそらく最もアクセスしやすい新言語学の概説の1つとなっているのではないか.Hall の主張を要領よくまとめることは難しいので,いくつかの引用をもってそれに代えたい.(「#1069. フォスラー学派,新言語学派,柳田 --- 話者個人の心理を重んじる言語観」 ([2012-03-31-1]) の記述も参照されたい.)

The neolinguists claim . . . that every linguistic change---not only phonetic change---is a spiritual human process, not a physiological process. Physiology cannot EXPLAIN anything in linguistics; it can present only the conditions of a given phenomenon, never the causes. (346)

It is man who creates language, every moment, by his will and with his imagination; language is not imposed upon man like an exterior, ready-made product of mysterious origin. (346)

Every linguistic change, the neolinguists claim, is . . . of individual origin: in its beginnings it is the free creation of one man, which is imitated, assimilated (not copied!) by another man, and then by another, until it spreads over a more-or-less vast area. This creation will be more or less powerful, will have more or less chance of surviving and spreading, according to the creative power of the individual, his social influence, his literary reputation, and so on. (347)

For the neolinguists, who follow Vico's and Croce's philosophy, language is essentially expression---esthetic creation; the creation and the spread of linguistic innovations are quite comparable to the creation and the spread of feminine fashions, of art, of literature: they are based on esthetic choice. (347)

The neolinguists, tho stressing the esthetic nature of language, know that language, like every human phenomenon, is produced under certain special historical conditions, and that therefore the history of the French language cannot be written without taking into account the whole history of France---Christianity, the Germanic invasions, Feudalism, the Italian influence, the Court, the Academy, the French Revolution, Romanticism, and so on---nay, that the French language is an expression, an essential part of French culture and French spirit. (348)

The neolinguists think, like Leonardo, Humboldt, and Àscoli, that languages change in most cases because of ethnic mixture, by which they understand, of course, not racial mixture but cultural, i.e. spiritual. In this spiritual sense, and only in this sense, the terms 'substratum', 'adstratum', and 'superstratum' can be admitted. (352)

Without a deep understanding of English mentality, politics, religion, and folklore, all of which the English language expresses, a real history of English cannot be written---only a shadow or a caricature thereof. (354)

The neogrammarians have shown, of course, even greater aversion to so-called loan-translations, which the neolinguists freely admit. For the neogrammarians, a word like German Gewissen or Barmherzigkeit is a perfectly good German formation, because all the phonetic and morphological elements are German---even tho the spirit is Latin. (356)

. . . even after the death of that 'last speaker', each of these languages [Prussian, Cornish, Dalmatian, etc.]---allegedly dead, like rabbits---goes on living in a hundred devious, hidden, and subtle ways in other languages now living . . . . (357)

It follows logically that because of their isolationistic conception of language, the neogrammarians, when they are confronted with two similar innovations in two different languages, will be inclined to the theory of polygenesis---even if the languages are contiguous and historically related, like German and French, or Greek and Latin. The neolinguists, on the other hand, without making a dogma of it, incline strongly toward monogenesis. (361)

最後の引用にあるように,青年文法学派と新言語学派の対立は言語起源論にまで及んでおり,言語思想のあらゆる面で徹底的に反目していたことがわかる.

・ Hall, Robert A. "Bartoli's 'Neolinguistica'." Language 22 (1946): 273--83.

・ Bonfante, Giuliano. "The Neolinguistic Position (A Reply to Hall's Criticism of Neolinguistics)." Language 23 (1947): 344--75.

2014-10-23 Thu

■ #2005. 話者不在の言語(変化)論への警鐘 [sociolinguistics][language_change][causation][language_death][language_myth]

標題について,「#1992. Milroy による言語外的要因への擁護」 ([2014-10-10-1]) の最後で簡単に触れた.話者不在の言語(変化)論の系譜は長く,言語学史で有名なところとしては「#1118. Schleicher の系統樹説」 ([2012-05-19-1]) でみた August Schleicher (1821--68) の言語有機体説や,「#1579. 「言語は植物である」の比喩」 ([2013-08-23-1]) で引用した Jespersen などの論者の名が挙がる.Milroy は,この伝統的な話者不在の言語観の系譜を打ち破ろうと,社会言語学の立場から話者個人の役割を重視する言語論を展開しているのだが,おもしろいことに社会言語学でも話者個人の役割が必ずしも重んじられているわけではない.社会言語学でも,話者の集団としての「話者社会」が作業上の単位とみなされる限りにおいて,話者個人の役割は捨象される.いわゆるマクロ社会言語学では,話者個人の顔が見えにくい(「#1380. micro-sociolinguistics と macro-sociolinguistics」 ([2013-02-05-1]) を参照).

Milroy のように,言語変化における話者個人の重要性を主張するミクロな論者の1人に Woolard がいる.言語の死 (language_death) を扱った論文集のなかで,Woolard は言語の死のような社会言語学的なドラマは,話者個人を中心に語られなければならないと訴える.死の恐れのある言語においては,地域の優勢言語へと合流・収束する convergence の現象がみられるものが多く,その現象と当該言語の持続 (maintenance) とのあいだには相関関係があるという指摘が,しばしばなされる.さらに議論を推し進めて,優勢言語への合流・収束と瀕死言語の持続とのあいだに因果関係があるとする論調もある.しかし,Woolard はそのような関係を認めることに慎重である.というのは,そのような論調には,言語自体が適応性をもっているとする言語有機体説の反映が認められるからだ.そこにはまた,言語の擬人化という問題や話者個人の捨象という問題がある.2点の引用を通じて Woolard の持論を聞こう.

When we deal with linguistic data as aggregate data, detached from the speakers and instances of speaking, we often anthropomorphize languages as the principal actors of the sociolinguistic drama. This leads to forceful and often powerfully suggestive generalizations cast in agentivizing metaphors: "languages that are flexible and can adapt may survive longer", or "the more powerful language drives out the weaker". If we rephrase findings in terms of what people are doing --- how they are speaking and what they are accomplishing or trying to accomplish when they are speaking that way . . . --- we may find ourselves open to new insights about why such linguistic phenomena occur. (359)

There is a wealth of evidence . . . that is suggestive of a causal relation, or at least a correlation, between language maintenance and linguistic convergence. In this most tentative of attempts to account for the intriguing constellations we find of linguistic conservatism and language death or linguistic adaptation and language maintenance, I have suggested we best begin by anchoring our generalizations in speakers' activities. Human actors rather than personified languages are the active agents in the processes we wish to explain . . . . (365)

言語内的要因と言語外的要因の区別,言語学と社会言語学の区別,I-Language と E-Language の区別,これらの言語にかかわる対立をつなぐインターフェースは,ほかならぬ話者である.話者は言語を内化していると同時に外化して社会で使用している主役である.

Woolard の論文からもう1つ大きな問題を読み取ったので,付言しておきたい.瀕死言語が優勢言語へ合流・収束する場合,その行為は "acts of creation" なのか "acts of reception" なのか,あるいは "resistance" なのか "capitulation" なのかという評価の問題がある.しかし,この評価の問題はいずれも優勢言語の観点から生じる問題にすぎず,瀕死言語の話者にとってみれば,合流・収束に伴う言語変化は,相対的にそのような社会言語学的な意味合いを帯びていない他の言語変化と変わりないはずである.そこに何らかの評価を持ち込むということは,すでに中立的でない言語の見方ではないか.社会言語学者は評価的であるべきか否か,あるいは非評価的になりうるか否かという極めて深刻な問題の提起と受け取った.

・ Woolard, Kathryn A. "Language Convergence and Death as Social Process." Investigating Obsolescence. Ed. Nancy C. Dorian. Cambridge: CUP, 1989. 355--67.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow