2025-05-29 Thu

■ #5876. 完了進行形の初例は後期中英語期 [tense][progressive][perfect][verb][aspect][eme][grammaticalisation]

Visser (§2148) によると,'He has been crying' や 'He had been crying' のタイプの完了進行形は,後期中英語期の Cursor Mundi に初例が確認される.

13.. Curs, M. 5256 he three dais had fastand bene. | Ibid. 10305, fastand had he lang noght bene. | Ibid. 14240, mari and martha had been wepand þar four dais. | Ibid. 26292, if þi parischen In sin lang has ligand bene. | Ibid. 28176, Oft haue i bene ouer mistrauand. | Ibid. 28941, þin almus agh þou for to bede, And namli til him þat has bene Hauand ..., And falles in-to state o nede plight-less.

この後も Chaucer を含めた後期中英語のテキストからの用例が続く.ただし,最も早い例が後期中英語期にいくつか確認されるからといって,必ずしも現代英語の水準で確立されているような1つの時制として,当時すでに頻繁に用いられていたということではない.実際,論者のなかには,その確立は近代英語期以降である,場合によっては後期近代英語期であると述べているものもある.Visser 自身は上記の同じ節にて,次のように説いている.

These types, traditionally called the 'perfect progressive' or 'expanded perfect' and the 'pluperfect progressive' or 'expanded pluperfect', are not represented in Old English. They appear for the first time on paper in the 14th century, and it took them about a century to develop into a well-established and not infrequently used idiom. In the subjoined list all the 14th, 15th, 16th and 17the century instances available are mentioned (and it is therefore not a selection like the rest), in order to show the erroneousness of various statements concerning date of earliest appearance and the incidence in earlier English (often called 'rare').. Thus Åkerlund (1911 p. 85) states: "These tenses do not occur in Old English, nor in the earlier part of the subsequent period. Later on, they creep slowly into existence---even as late as Shakespeare there are strikingly scarce; but they are not employed frequently enough." Kisbye (An Historical Outline of Eng. Syntax I 1971 p. 47) observes: "The expanded pluperfect was instance only once [italics added] in Northern ME ...---This compound tense ... being uncommon till the 19th century [italics added]." In Barbara Strang's The History of English (1970 pp. 207--8) it is averred that the periphrastic perfect did not become fully current till the 18th century, and that the periphrastic pluperfect showed its full maturity fro the time of the Restoration. (But see e.g. the quotations from Lord Berners below). As to her statement that a pluperfect progressive arose "a little earlier [than a perfect progressive] in the 14th century", see earliest examples of the perfect progressive is from Chaucer's Canterbury Tales (1386).

論者間によって捉え方に幅があったということは,用例収集の精度に差があり,事実が共有されていなかったということだろう.一方で,過去完了進行形の出現のほうが,現在完了進行形に先立っていたという事実は興味深い.

・ Visser, F. Th. An Historical Syntax of the English Language. 3 vols. Leiden: Brill, 1963--1973.

2023-06-12 Mon

■ #5159. 英語史を通じて時制はいかに表現されてきたか [sobokunagimon][tense][future][preterite][progressive][perfect][verb][aspect][grammaticalisation]

英語史において時制カテゴリーの成因や対応する表現はしばしば変化してきた.例えば,未来のことを指示するのにどのような表現が用いられてきたかを歴史に沿ってたどってみると,古英語から中英語にかけては現在時制を用いていたが,中英語から現代英語にかけては shall/will などを用いた迂言的な表現を用いるようになった等々.

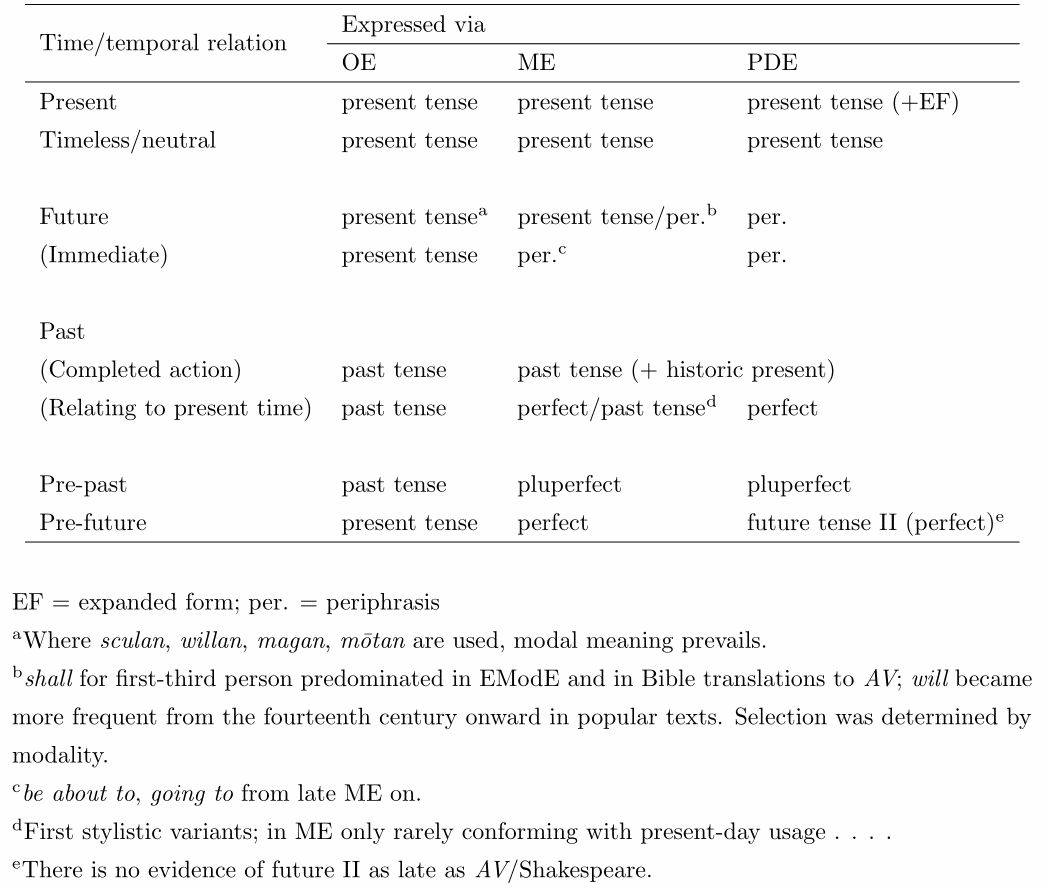

Görlach (100) は,時制カテゴリーをめぐる英語史上の変化の概略を表にまとめている.以下に引用する.

ざっくりとした見取り図として参考にされたい.

・ Görlach, Manfred. The Linguistic History of English. Basingstoke: Macmillan, 1997.

2023-05-23 Tue

■ #5139. 英語史において「ケルト語仮説」が取り沙汰されてきた言語項 [celtic_hypothesis][contact][borrowing][substratum_theory][syntax][be][progressive][do-periphrasis][nptr][th][vowel][voicy][heldio]

英語史における「ケルト語仮説」 (celtic_hypothesis) について,これまでいくつかの記事で取り上げてきた.

・ 「#689. Northern Personal Pronoun Rule と英文法におけるケルト語の影響」 ([2011-03-17-1])

・ 「#1254. 中英語の話し言葉の言語変化は書き言葉の伝統に掻き消されているか?」 ([2012-10-02-1])

・ 「#1342. 基層言語影響説への批判」 ([2012-12-29-1])

・ 「#1851. 再帰代名詞 oneself の由来についての諸説」 ([2014-05-22-1])

・ 「#3754. ケルト語からの構造的借用,いわゆる「ケルト語仮説」について」 ([2019-08-07-1])

・ 「#3755. 「ケルト語仮説」の問題点と解決案」 ([2019-08-08-1])

・ 「#3969. ラテン語,古ノルド語,ケルト語,フランス語が英語に及ぼした影響を比較する」 ([2020-03-09-1])

・ 「#4528. イギリス諸島の周辺地域に残る3つの発音」 ([2021-09-19-1])

・ 「#4595. 強調構文に関する「ケルト語仮説」」 ([2021-11-25-1])

・ 「#5129. 進行形に関する「ケルト語仮説」」 ([2023-05-13-1])

近年の「ケルト語仮説」では,(主に語彙以外の)特定の言語項がケルト諸語から英語へ移動した可能性について検討が進められてきた.Hickey (505) によりケルト語の影響が取り沙汰されてきた言語項を一覧してみよう.ただし,各項目について,注目されている地域・変種や文献に現われるタイミングなどはバラバラであること,また言語接触によらず言語内的な要因のみで説明もし得るものがあることなど,一覧の読み方には注意が必要である.

Table 3. Possible transfer features from Celtic (Brythonic) to English

1. Lack of external possessor construction Morphosyntactic 2 Twofold paradigm of to be 3. Progressive verb forms 4. Periphrastic do 5. Northern subject rule 6. Retention of dental fricatives Phonological 7. Unrounding of front vowels

1 は,英語で My head is sore. のように体の部位などに関して所有格で表現し,The head is sore. のように冠詞を用いない用法を指す.

2 は,古英語(主にウェストサクソン方言)において be 動詞が,母音あるいは s- で始まる系列と,b- で始まる系列の2種類の系列が併存していた状況を指す.

3 は,「#5129. 進行形に関する「ケルト語仮説」」 ([2023-05-13-1]) を参照.

4 は,「#486. 迂言的 do の発達」 ([2010-08-26-1]),「#3755. 「ケルト語仮説」の問題点と解決案」 ([2019-08-08-1]) を参照.

5 は,「#689. Northern Personal Pronoun Rule と英文法におけるケルト語の影響」 ([2011-03-17-1]) を参照.

6 は,th = [θ] という比較的稀な子音が現代まで残っている事実を指す.

7 は,古英語に円唇前舌母音 [y, ø] があったことを指す.

今回の Hickey の一覧と類似するリストについては「#3754. ケルト語からの構造的借用,いわゆる「ケルト語仮説」について」 ([2019-08-07-1]) も参照.

関連して,Voicy heldio より「#715. ケルト語仮説」もどうぞ.

・ Hickey, Raymond. "Early English and the Celtic Hypothesis." Chapter 38 of The Oxford Handbook of the History of English. Ed. Terttu Nevalainen and Elizabeth Closs Traugott. New York: OUP, 2012. 497--507.

2023-05-13 Sat

■ #5129. 進行形に関する「ケルト語仮説」 [celtic][borrowing][syntax][contact][substratum_theory][celtic_hypothesis][progressive][verb][irish_english][aspect]

「#4595. 強調構文に関する「ケルト語仮説」」 ([2021-11-25-1]) で参照した Filppula and Klemola の論文を再読している.同論文では,英語における be + -ing の「進行形」 (progressive form) の発達(その時期は中英語期とされる)も基層のケルト語の影響によるものではないかという「ケルト語仮説」 (celtic_hypothesis) が唱えられている.

まず興味深い事実として,現代のケルト圏で行なわれている英語諸変種では,標準英語よりも広範に進行形が用いられるという.具体的には Irish English, Welsh English, Hebridean English, Manx English において,標準的には進行形を取りにくいとされる状態動詞がしばしば進行形で用いられること,動作動詞を進行形にすることにより習慣相が示されること,would や used (to) に進行形が後続し,習慣的行動が表わされること,do や will に進行形が後続する用法がみられることが報告されている.Filppula and Klemola (212--14) より,それぞれの例文を示そう.

・ There was a lot about fairies long ago [...] but I'm thinkin' that most of 'em are vanished.

・ I remember my granfather and old people that lived down the road here, they be all walking over to the chapel of a Sunday afternoon and they be going again at night.

・ But they, I heard my father and uncle saying they used be dancing there long ago, like, you know.

・ Yeah, that's, that's the camp. Military camp they call it [...] They do be shooting there couple of times a week or so.

これらは現代のケルト変種の英語に見られる進行形の多用という現象を示すものであり,事実として受け入れられる.しかし,ケルト語仮説の要点は,中英語における進行形の発達そのものが基層のケルト語の影響によるものだということだ.前者と後者は注目している時代も側面も異なっていることに注意したい.それでも,Filppula and Klemola (218--19) は,次の5つの論点を挙げながら,ケルト語仮説を支持する(引用中の PF は "progressive forms" を指す).

(i) Of all the suggested parallels to the English PF, the Celtic (Brythonic) ones are clearly the closest, and hence, the most plausible ones, whether one think of the OE periphrastic constructions or those established in the ME and modern periods, involving the -ing form of verbs. This fact has not been given due weight in some of the earlier work on this subject.

(ii) The chronological precedence of the Celtic constructions is beyond any reasonable doubt, which also enhances the probability of contact influence from Celtic on English.

(iii) The socio-historical circumstances of the Celtic-English interface cannot have constituted an obstacle to Celtic substratum influences in the area of grammar, as has traditionally been argued especially on the basis of the research (and some of the earlier, too) has shown that the language shift situation in the centuries following the settlement of the Germanic tribes in Britain was most conductive to such influences. Again, this aspect has been ignored or not properly understood in some of the research which has tried to play down the role of Celtic influence in the history of English.

(iv) The Celtic-English contacts in the modern period have resulted in a similar tendency for some regional varieties of English to make extensive use of the PF, which lends indirect support to the Celtic hypothesis with regard to early English.

(v) Continuous tenses tend to be used more in bilingual or formerly Celtic-speaking areas than in other parts of the country . . . .

ケルト語仮説はここ数十年の間に提起され論争の的となってきた.いまだ少数派の仮説にとどまるといってよいが,伝統的な英語史記述に一石を投じ,言語接触の重要性に注目させてくれた点では,学界に貢献していると評価できる.

・ Filppula, Markku and Juhani Klemola. "English in Contact: Celtic and Celtic Englishes." Chapter 107 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 1687--1703.

2023-01-14 Sat

■ #5010. 『中高生の基礎英語 in English』の連載第23回「なぜ現在分詞と動名詞は同じ -ing で表されるの?」 [notice][sobokunagimon][rensai][participle][gerund][progressive][polysemy][suffix][heldio]

本日『中高生の基礎英語 in English』の2月号が発売となります.連載「歴史で謎解き 英語のソボクな疑問」の第23回は「なぜ現在分詞と動名詞は同じ -ing で表されるの?」です.

英語の -ing 語尾は多義ですね.現在分詞 (present participle) は,be と組み合わさって進行形 (progressive) を形成したり,形容詞として名詞を修飾・叙述したり,分詞構文を作ることもできます.動名詞 (gerund) としては,動詞を名詞に転換させる生産的な方法を提供しています.つまり,-ing は動詞を形容詞にしたり,副詞にしたり,名詞にしたりと八面六臂の活躍を示しているのです.

しかし,現在分詞の -ing と動名詞の -ing は起源がまったく異なります.古くは形態も異なっていたのですが,歴史の過程で -ing という同じ形に合わさってしまっただけです.今回の連載記事では,この辺りの事情を易しく丁寧に解説しています.また,進行形は近代英語期に確立した比較的新しい文法事項なのですが,なぜどのように成立したのか,その歴史的過程もたどっています.いつものように謎解き風の記事となっています.ぜひご一読ください.

Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」の関連する放送回として「#375. 接尾辞 -ing には3種類あるって知っていましたか?」を紹介しておきます.連載記事と合わせて -ing への理解が深まると思います.

2022-01-29 Sat

■ #4660. 言語の「世代変化」と「共同変化」 [language_change][schedule_of_language_change][sociolinguistics][do-periphrasis][methodology][progressive][speed_of_change]

通常,言語共同体には様々な世代が一緒に住んでいる.言語変化はそのなかで生じ,広がり,定着する.新しい言語項は時間とともに使用頻度を増していくが,その頻度増加のパターンは世代間で異なっているのか,同じなのか.

理論的にも実際的にも,相反する2つのパターンが認められるようである.1つは「世代変化」 (generational change),もう1つは「共同変化」 (communal change) だ.Nevalainen (573) が,Janda を参考にして次のような図式を示している.

(a) Generational change

┌──────────────────┐

│ │

│ frequency │

│ ↑ ________ G6 │

│ ________ G5 │

│ ________ G4 │

│ ________ G3 │

│ ________ G2 │

│ ________ G1 time → │

│ │

└──────────────────┘

(b) Communal change

┌──────────────────┐

│ │

│ frequency | │

│ ↑ | | G6 │

│ | | G5 │

│ | | G4 │

│ | | G3 │

│ | | G2 │

│ | G1 time → │

│ │

└──────────────────┘

世代変化の図式の基盤にあるのは,各世代は生涯を通じて新言語項の使用頻度を一定に保つという仮説である.古い世代の使用頻度はいつまでたっても低いままであり,新しい世代の使用頻度はいつまでたっても高いまま,ということだ.一方,共同変化の図式が仮定しているのは,全世代が同じタイミングで新言語項の使用頻度を上げるということだ(ただし,どこまで上がるかは世代間で異なる).2つが対立する図式であることは理解しやすいだろう.

音変化や形態変化は世代変化のパターンに当てはまり,語彙変化や統語変化は共同変化に当てはまる,という傾向が指摘されることもあるが,実際には必ずしもそのようにきれいにはいかない.Nevalainen (573--74) で触れられている統語変化の事例を見渡してみると,16世紀における do 迂言法 (do-periphrasis) の肯定・否定平叙文での発達は,予想されるとおりの世代変化だったものの,17世紀の肯定文での衰退は世代変化と共同変化の両パターンで進んだとされる.また,19世紀の進行形 (progressive) の増加も統語変化の1つではあるが,むしろ共同変化のパターンに沿っているという.

具体的な事例に照らすと難しい問題は多々ありそうだが,理論上2つのパターンを区別しておくことは有用だろう.

・ Nevalainen, Terttu. "Historical Sociolinguistics and Language Change." Chapter 22 of The Handbook of the History of English. Ed. Ans van Kemenade and Bettelou Los. Malden, MA: Blackwell, 2006. 558--88.

・ Janda, R. D. "Beyond 'Pathways' and 'Unidirectionality': On the Discontinuity of Language Transmission and the Counterability of Grammaticalization''. Language Sciences 23.2--3 (2001): 265--340.

2022-01-24 Mon

■ #4655. 動詞の「相」って何ですか? [aspect][tense][category][sobokunagimon][verb][terminology][perfect][progressive]

多くの言語には,時間 (time) に関連する概念を標示する機能があります.まず,日本語にも英語にもあって分かりやすいのは時制 (tense) という範疇 (category) ですね.過去,現在,未来という時間軸上のポイントを示すアレです.

もう1つ,よく聞くのが相 (aspect) です.aspect という英単語は「局面,側面,様態,視座,相」ほどを意味し,いずれで訳してもよさそうですが,最も分かりにくい「相」が定訳となっているので困ります.難しそうなほうが学術用語としてありがたがられるという目論見だったのでしょうかね.あまり感心できませんが,定着してしまったものを無視するわけにもいきませんので,今回は「相」で通します.

さて,aspect や「相」について参考書を調べてみると,様々な定義や解説が挙げられていますが,互いに主旨は大きく異なりません.

動詞に関する文法範疇の一つで,動詞の表わす動作・状態の様相のとらえ方およびそれを示す文法形式をいう.(『新英語学辞典』, p. 96)

The grammatical category (expressed in verb forms) that refers to a way of looking at the time of a situation: for example, its duration, repetition, completion. Aspect contrasts with tense, the category that refers to the time of the situation with respect to some other time: for example, the moment of speaking or writing. There are two aspects in English: the progressive aspect ('We are eating lunch') and the perfect aspect ('We have eaten lunch'). (McArthur 86)

A grammatical category concerned with the relationship between the action, state or process denoted by a verb, and various temporal meanings, such as duration and level of completion. There are two aspects in English: the progressive and the perfect. (Pearce 18)

半年ほど前のことですが,オンライン授業の最中に,学生よりズバリ「相」って何ですかという質問がチャットで寄せられました.そのときに次の即席の回答をしたことを思い出しましたので,こちらに再現します.授業中ということもあり,その場での分かりやすさを重視し,カジュアルで私的な解説にはなっていますが,かえって分かりやすいかもしれません.

相が時制とどう違うか,という内容の問題でしょうかね? そうするとけっこう難しいのですが,よく言われるのは「相」は動詞の表わす動作の内部時間の問題,「時制」は動詞の表わす動作の外部時間の問題とか言われます.

例えば jump 「跳ぶ」の外部時間は分かりやすくて「跳んだ」「跳ぶ」「跳ぶだろう」ですね.内部時間というのは,「跳ぶ」と一言でいっても,脚の筋肉を緊張させて跳び始めようかなという段階(=相)もあれば,実際跳び始めてるよという段階(=相)もあるし,跳んでいて空中にいる最中の段階(=相)もあれば,跳び終わって着時寸前の段階(=相)もあれば,跳び終わっちゃった段階(=相)もあるというように,今の例では少なくとも5段階くらいあるわけです.スローモーションの画像のどこで止めようかという話しです.この細かい段階を表わすのが「相」です.時間が関わってくる点では共通していますが,「時制」とは別次元の時間の捉え方ですよね.

言語における「相」の概念の一部のみをつかんだ取り急ぎの解説にすぎませんが,参考になれば.

もう少し本格的には「#2747. Reichenbach の時制・相の理論」 ([2016-11-03-1]) も参照.

・ 大塚 高信,中島 文雄(監修) 『新英語学辞典』 研究社,1982年.

・ McArthur, Tom, ed. The Oxford Companion to the English Language. Oxford: OUP, 1992.

・ Pearce, Michael. The Routledge Dictionary of English Language Studies. Abingdon: Routledge, 2007.

2021-06-08 Tue

■ #4425. 意志未来ではなく単純未来を表わすための未来進行形 [aspect][tense][future][progressive][semantics][verb][functionalism][bleaching][grammaticalisation][auxiliary_verb]

will be doing の形式で表わされる未来進行形 (future progressive) の用法について.最も普通の使い方は,未来のある時点において進行中の出来事を表現するというものである.現在進行形の参照点が現在時点であり,過去進行形の参照点が過去時点であるのとまったく平行的に,参照点が未来時点の場合に用いるのが未来進行形ということだ.We'll be waiting for you at 9 o'clock tomorrow morning. や When you reach the end of the bridge, I'll be waiting there to show you the way. のような文である.この用法は大きな問題を呈しないだろう.

未来進行形のもう1つの用法は,確定的な単純未来(「成り行きの未来」)を明示する用法である.単純未来は will do の形式の未来時制によっても表現できるが,これだと意志未来の読みと区別がつかなくなるというケースが生じる.例えば I'll talk to him soon. では,話者の意志のこもった「近いうちに彼に話しかけるつもりだ」の意味か,単なる成り行きの「近いうちに彼に話しかけることになるだろう」ほどの意味か,文脈の支えがない限り両義的となる.このような場合に I'll be talking to him soon. と未来進行形にすることにより,成り行きの読みを明示的に示すことができる.

同様に Will you come to the party tonight? は「あなた今晩パーティに来ない?」という勧誘の意味なのか,「あなた今晩パーティに来ることになっている人?」ほどの純粋な疑問あるいは確認の意味なのかで両義的となりうる.後者の意味を明示的に表わしたい場合には,Will you be coming to the party tonight? を用いることができる.

歴史的には will do の未来表現は,願望・意志を表わした本動詞がその意味を漂白 (bleaching) させ,時制を表わすための助動詞へと文法化 (grammaticalisation) したものとされる(cf. 「#2208. 英語の動詞に未来形の屈折がないのはなぜか?」 ([2015-05-14-1]),「#2317. 英語における未来時制の発達」 ([2015-08-31-1])).しかし,現代の助動詞 will とてすっかり「単純未来」へ漂白したわけではなく,原義をある程度残した「意志未来」も平行して行なわれている.これは文法化にしばしば生じる重層化 (layering) の事例である.重層化の結果,両義的となってしまったわけなので,いずれの意味かを明示したいケースも生じてくるだろう.そこで,本来「未来時点を参照点とする進行形」として発達してきた will be doing の形式を,「単純未来」を明示するのにも流用するという発想が生まれた.文法化の玉突きのようなことが起こっているようで興味深い.

上記のような事情があるため,通常は現在・過去進行形をとらない動詞が,未来進行形としては用いられる可能性が出てくる.He'll be owning his own house next year. のような例文を参照.

以上,主として Quirk et al. (§4.46) を参照して執筆した.なお,未来進行形の発達は19世紀以降の比較的新しい現象である.

・ Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan Svartvik. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman, 1985.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow