2024-08-13 Tue

■ #5587. 古英語 niht "night" の屈折 [oe][inflection][gender][case][paradigm]

現代英語の night に対応する古英語単語は niht である.これは古英語の形態カテゴリーとしては女性強変化名詞なのだが,女性強変化名詞の多数派とは少々異なる屈折形を示す少数派のグループに属する名詞なので注意が必要である.

具体的にいえば,多数派では単数主格と単数対格とを比べるとで,後者に -e 語尾が付くという差異がみられるのだが,少数派では両者が無語尾で同形となるのである.また,少数派では,複数主格・対格が -a を取らず -e で一致する という特徴もある.

屈折表 (paradigm) を挙げるのが早いだろう.まず,女性強変化名詞の多数派に属する2つの名詞,短語根の ġiefu "gift" と長語根の lār "teaching" の屈折表を示そう.

| Sing. | Pl. | Sing. | Pl. | |

| N. | ġief-u | ġief-a, -e | lār | lār-a, -e |

| A. | ġief-e | ġief-a, -e | lār-e | lār-a, -e |

| G. | ġief-e | ġief-a, -ena | lār-e | lār-a, -ena |

| D. | ġief-e | ġief-um | lār-e | lār-um |

一方,niht のように少数派に属するものは,次の通りの屈折を示す.

| Sing. | Pl. | |

| N. | niht | niht-e |

| A. | niht | niht-e |

| G. | niht-e | niht-a, -ena |

| D. | niht-e | niht-um |

niht タイプの女性強変化名詞を他に挙げると,ǣht "property", brȳd "bride", cwē "queen", cyst "virtue", dǣd "deed", fierd "army", hǣs "command", lyft "air", miht "power", nīed "need", tīd "tide", wēn "hope", wynn "oyj", wyrd "fate", wyrt "plant" などがある.

以上 Sweet's Anglo-Saxon Primer の §§17--18 を参照した.

・ Davis, Norman. Sweet's Anglo-Saxon Primer. 9th ed. Oxford: Clarendon, 1953.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2024-07-20 Sat

■ #5563. 古英語の変則動詞 (anomalous verbs) [verb][oe][conjugation][inflection][paradigm][suppletion][auxiliary_verb][be]

現代英文法では,動詞を規則動詞 (regular verbs) と不規則動詞 (irregular verb) とに分けるやり方がある.不規則動詞のなかでもとりわけ不規則性の激しい少数の動詞(例えば be, have, can など)は,変則動詞 (anomalous verbs) と呼ばれることがある.これら変則動詞の変則性は,歴史的にはある程度は説明できるものの,相当に複雑であることは確かであり,共時的な観点からは「変則」というグループに追いやって処理しておこうという一種の便法が伝統的に採用されている.

古英語にも,共時的な観点からの変則動詞は存在した.willan (= PDE "to will"), dōn (= PDE "to do"), gān (= PDE "to go") である.古英語においてすら共時的に「変則」として片付けられてしまう,これらの異色の動詞の屈折表を,Hogg (40) より掲げよう.古くから変則的だったのだ.

| Pres. | willan | dōn | gān |

| 1 Sing. | wille | dō | gā |

| 2 Sing. | wilt | dēst | gǣst |

| Sing. | wile | dēð | gǣð |

| Plural | willað | dōð | gāð |

| Subj. (Pl.) | wille (willen) | dō(dōn) | gā(gān) |

| Participle | willende | dōnde | --- |

| Past | |||

| Ind. | wolde | dyde | ēode |

| Participle | --- | ġedōn | ġegān |

いうまでもなく bēon (= PDE "to be") も,古英語のもう1つの変則動詞である.この動詞については「#2600. 古英語の be 動詞の屈折」 ([2016-06-09-1]) を参照.

・ Hogg, Richard. An Introduction to Old English. Edinburgh: Edinburgh UP, 2002.

2024-03-22 Fri

■ #5443. blow - blew - blown --- 古英語強変化動詞第7類 [oe][verb][conjugation][preterite][morphology][phonetics][paradigm][yod-dropping][sound_change][spelling_pronunciation_gap][voicy][heldio]

昨日の記事「#5442. 『ライトハウス英和辞典 第7版』の付録「つづり字と発音解説」」 ([2024-03-21-1]) で,「吹く」を意味する動詞 blow の現代英語での活用とその発音に触れた.とりわけ blew と綴って /bluː/ と発音する件に注意を促した.この問題をめぐって,ここ数日間の Voicy heldio でも取り上げてきたので,ぜひ聴取していただければ.

・ 「#1023. new は「ニュー」か「ヌー」か? --- 音変化と語彙拡散」

・ 「#1025. blow - blew 「ブルー」 - blown」

・ 「#1026. なぜ now と know は発音が違うの?」

blow は古英語においては強変化動詞第7類に属する動詞だった.同じ第7類に属し比較されるべき動詞として know, grow, throw が挙げられる.各々,現代英語で know - knew - known; grow - grew - grown; throw - threw - thrown のように blow とよく似た活用を示す.この4動詞について,古英語での4主要形をまとめておこう(4主要形など古英語強変化動詞の詳細については「#2217. 古英語強変化動詞の類型のまとめ」 ([2015-05-23-1]) や「#42. 古英語には過去形の語幹が二種類あった」 ([2009-06-09-1]) を参照).

| 不定詞 | 第1過去 | 第2過去 | 過去分詞 | |

|---|---|---|---|---|

| "blow" | blāwan | blēow | blēowon | blāwen |

| "know" | cnā_wan | cnēow | cnēowon | cnāwen |

| "grow" | grōwan | grēow | grēowon | grōwen |

| "throw" | þrāwan | þrēow | þrēowon | þrōwen |

第1過去あるいは第2過去の語幹母音に注目すると,もともとの古英語では /eːɔw/ ほどだった.これが千年の時を経て,/eːɔw/ > /eːʊ/ > /eʊ/ > /ˈɪʊ/ > /ɪˈʊ/ > /juː/ > /uː/ のように変化してきたのである.

現代英語で似た活用をするさらに他の動詞として,fly - flew - flown; draw - drew - drawn; slay - slew - slain がある.ただし,古英語では fly は第2類,draw と slay は第6類であり,blow とは所属が異なった.これらはおそらく blow タイプとの類推 (analogy) により,活用が似たものになってきたのだろう.各動詞はそれぞれ独自の歴史を背負っており,変化の記述も一筋縄では行かないものである.

・ 中尾 俊夫 『音韻史』 英語学大系第11巻,大修館書店,1985年.

2024-02-21 Wed

■ #5413. ゲルマン祖語と古英語の1人称単数代名詞 [comparative_linguistics][personal_pronoun][pronoun][person][germanic][reconstruction][paradigm][oe][indo-european][rhotacism][analogy][sound_change]

Hogg and Fulk (202--203) を参照して,ゲルマン祖語 (Proto-Germanic) と古英語 (Old English) の1人称単数代名詞の格屈折を並べて示す.

| PGmc | OE | |

|---|---|---|

| Nom. | *ik | iċ |

| Acc. | *mek | mē |

| Gen. | *mīnō | mīn |

| Dat. | *miz | mē |

表の左側の PGmc の各屈折が,いかにして右側の OE の形態へ変化したか.ここにはきわめて複雑な類推 (analogy や音変化 (sound_change) やその他の過程が働いているという.Hogg and Fulk (203) の解説をそのまま引用しよう.

nom.sg.: *ik must have been the unstressed form, with analogical introduction of its vowel into the stressed form, with only ON ek showing retention of the original stressed vowel amongst the Gmc languages (cf. Lat egō/ǒ).

acc.sg.: *mek is the stressed form; all the other Gmc languages show generalization of unstressed *mik. The root is *me-, with the addition of *-k borrowed from the nom. The form mē could be due to loss of *-k when *mek was extended to unstressed positions, with lengthening of the final vowel when it was re-stressed . . . . More likely it represents replacement of the acc. by the dat. . . . as happened widely in Gmc and IE . . . .

gen.sg.: To the root *me- was added the adj. suffix *-īn- (cf. stǣnen 'made of stone' < *stain-īn-a-z . . .), presumably producing *mein- > *mīn- . . . . To this was added an adj. ending, perhaps nom.acc.pl. neut. *-ō, as assumed here.

dat.sg.: Unstressed *miz developed in the same way as *hiz . . . .

最後のところの PGmc *miz が,いかにして OE mē になったのかについて,Hogg and Fulk (198) を参照して補足しておこう.これはちょうど3人称男性単数主格の PGmc *hiz が OE *hē へ発達したのと平行的な発達だという.*hiz の z による下げの効果で *hez となり,次に語末子音が rhotacism を経て *her となった後に消失して *he となり,最後に強形として長母音化した hē に至ったとされる.

人称代名詞は高頻度の機能語として強形と弱形の交替が激しいともいわれるし,次々に新しい強形と弱形が生まれ続けるともされる.上記の解説を事情を概観するだけでも,比較言語学の難しさが分かる.関連して,以下の記事も参照.

・ 「#1198. ic → I」 ([2012-08-07-1])

・ 「#2076. us の発音の歴史」 ([2015-01-02-1])

・ 「#2077. you の発音の歴史」 ([2015-01-03-1])

・ 「#3713. 機能語の強音と弱音」 ([2019-06-27-1])

・ 「#3776. 機能語の強音と弱音 (2)」 ([2019-08-29-1])

・ Hogg, Richard M. and R. D. Fulk. A Grammar of Old English. Vol. 2. Morphology. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011.

2023-06-01 Thu

■ #5148. ゲルマン祖語の強変化動詞の命令法の屈折 [germanic][imperative][inflection][paradigm][verb][person][number][subjunctive][mood][reconstruction][comparative_linguistics]

現代英語の動詞の命令法の形態は,原形に一致する.一方,古英語に遡ると,命令法では原形(不定詞)とは異なる形態を取り,さらに2人称単数と複数とで原則として異なる屈折語尾を取った.

しかし,さらに歴史を巻き戻してゲルマン祖語にまで遡ると,再建形ではあるにせよ,数・人称に応じて,より多くの異なる屈折語尾を取っていたとされる.以下に,ゲルマン祖語の大多数の強変化動詞について再建されている屈折語尾を示す (Ringe 237) .

| indicative | subjunctive | imperative | ||

| active | infinitive -a-ną | |||

| sg. | 1 -ō | -a-ų | --- | participle -a-nd- |

| 2 -i-zi | -ai-z | ø | ||

| 3 -i-di | -ai-ø | -a-dau | ||

| du. | 1 -ōz(?) | -ai-w | --- | |

| 2 -a-diz(?) | -a-diz(?) | -a-diz(?) | ||

| pl. | 1 -a-maz | -ai-m | --- | |

| 2 -i-d | -ai-d | -i-d | ||

| 3 a-ndi | -ai-n | -a-ndau |

とりわけ imperative (命令法)の列に注目していただきたい.単数・両数・複数の3つの数カテゴリーについて,2・3人称に具体的な屈折語尾がみえる.数・人称に応じて異なる屈折が行なわれていたことが理論的に再建されているのだ.

英語史も含め,その後のゲルマン語史は,命令法の形態の区別が徐々に弱まり,失われていく歴史といってよい.英語史内部での命令法の形態や,それと関連する話題については,以下の記事を参照.

・ 「#2289. 命令文に主語が現われない件」 ([2015-08-03-1])

・ 「#2475. 命令にはなぜ動詞の原形が用いられるのか」 ([2016-02-05-1])

・ 「#2476. 英語史において動詞の命令法と接続法が形態的・機能的に融合した件」 ([2016-02-06-1])

・ 「#2480. 命令にはなぜ動詞の原形が用いられるのか (2)」 ([2016-02-10-1])

・ 「#2881. 中英語期の複数2人称命令形語尾の消失」 ([2017-03-17-1])

・ 「#3620. 「命令法」を認めず「原形の命令用法」とすればよい? (1)」 ([2019-03-26-1])

・ 「#3621. 「命令法」を認めず「原形の命令用法」とすればよい? (2)」 ([2019-03-27-1])

・ 「#4935. 接続法と命令法の近似」 ([2022-10-31-1])

・ Ringe, Don. From Proto-Indo-European to Proto-Germanic. Oxford: Clarendon, 2006.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2022-05-20 Fri

■ #4771. 古英語の3人称単数女性代名詞の対格 hie が与格 hire に飲み込まれた時期 [case][personal_pronoun][oe][inflection][paradigm][eme][laeme]

she の語源説について,連日 Laing and Lass の論文を取り上げてきた(cf. 「#4769. she の語源説 --- Laing and Lass による "Yod Epenthesis" 説の紹介」 ([2022-05-18-1]),「#4770. she の語源説 --- Laing and Lass による "Yod Epenthesis" 説の評価」 ([2022-05-19-1])) .

同論文の主な関心は3人称単数女性代名詞主格の形態についてだが,対格と与格の形態についても触れている.古英語の標準的なパラダイムによれば,対格は hīe,与格は hire の形態を取ったが,後の歴史をみれば明らかな通り,与格形が対格形を飲み込む形で「目的格 her」が生じることになった.この点でいえば,他の3人称代名詞でも同じことが起こっている.単数男性与格の him が対格 hine を飲み込み,複数与格の him が対格 hīe を飲み込んだ(後にそれ自身が them に置換されたが).

3人称代名詞に関して与格が対格を飲み込んだというこの現象(与格方向への対格の水平化)はあまり注目されず,およそいつ頃のことだったのだろうかと疑問が生じるが,単数女性に関しては Laing and Lass (209) による丁寧な説明があった.

By the time ME proper begins to emerge, and to survive in the written record in the mid to late twelfth century, the new 'she' type for the subject pronoun already begins to be found. For the object pronoun the levelling of the 'her/hir' type from the OE DAT/GEN variants is also already the majority for direct object function. For the fem sg personal pronoun used as direct object ($/P13OdF), LAEME CTT has 60 tokens of the 'heo/hi(e)' type across only 7 texts. If one includes hi(e) spellings for IT ($/P13OdI) showing survival of feminine grammatical gender in inanimates, the total rises to 77 tokens across 14 texts. Only 2 texts (with 3 tokens between them) have 'heo/hie' exclusively in direct object function for HER. The other 5 texts show 'her/hir' types beside 'heo/hie' types. Against this are 494 tokens of the 'her/hir' type for HER found across 51 texts. Or, if one includes 'her/hir' type spellings for IT showing the survival of grammatical gender, the total rises to 590 across 58 texts.

要するに,対格の与格方向への水平化は,意外と早く初期中英語期の段階ですでに相当に進んでいたということになる.おそらく単数男性や複数でも似たような状況だったと想像されるが,これについては別に裏を取る必要がある.

この問題と関連して関連して,「#155. 古英語の人称代名詞の屈折」 ([2009-09-29-1]),「#975. 3人称代名詞の斜格形ではあまり作用しなかった異化」 ([2011-12-28-1]),「#4080. なぜ she の所有格と目的格は her で同じ形になるのですか?」 ([2020-06-28-1]) を参照.

2020-04-13 Mon

■ #4004. 古英語の3人称代名詞の語頭の h [h][oe][personal_pronoun][indo-european][germanic][etymology][paradigm][number][gender]

古英語の3人称代名詞の屈折表について「#155. 古英語の人称代名詞の屈折」 ([2009-09-29-1]) でみたとおりだが,単数でも複数でも,そして男性・女性・中性をも問わず,いずれの形態も h- で始まる.共時的にみれば,古英語の h- は3人称代名詞マーカーの機能を果たしていたといってよいだろう.ちょうど現代英語で th- が定的・指示的な語類のマーカーであり,wh- が疑問を表わす語類のマーカーであるのと同じような役割だ.

非常に分かりやすい特徴ではあるが,皮肉なことに,この特徴こそが中英語にかけて3人称代名詞の屈折体系の崩壊と再編成をもたらした元凶なのである.古英語では,h- に続く部分の母音等の違いにより性・数・格をある程度区別していたが,やがて屈折語尾の水平化が生じると,性・数・格の区別が薄れてしまった.たとえば古英語の hē (he), hēo (she), hīe (they) が,中英語では(方言にもよるが)いずれも hi などの形態に収斂してしまった.h- そのものは変化しなかったために,かえって混乱を来たすことになったわけだ.かつては「非常に分かりやすい特徴」だった h- が,むしろ逆効果となってしまったことになる.

そこで,この問題を解決すべく再編成のメカニズムが始動した.h- ではない別の子音を語頭にもつ she が女性単数主格に,やはり異なる子音を語頭にもつ they が複数主格に進出し,後期中英語までに古形を置き換えたのである(これらに関する個別の問題については「#713. "though" と "they" の同音異義衝突」 ([2011-04-10-1]),「#827. she の語源説」 ([2011-08-02-1]),「#974. 3人称代名詞の主格形に作用した異化」 ([2011-12-27-1]),「#975. 3人称代名詞の斜格形ではあまり作用しなかった異化」 ([2011-12-28-1]),「#1843. conservative radicalism」 ([2014-05-14-1]),「#2331. 後期中英語における3人称複数代名詞の段階的な th- 化」 ([2015-09-14-1]) を参照).

さて,古英語における h- は共時的には3人称代名詞マーカーだったと述べたが,通時的にみると,どうやら単数系列の h- と複数系列の h- は起源が異なるようだ.つまり,h- は古英語期までに結果的に「非常に分かりやすい特徴」となったにすぎず,それ以前には両系列は縁がなかったのだという.Lass (141) を参照した Marsh (15) は,単数系列の h- は印欧祖語の直示詞 *k- にさかのぼり,複数系列の h- は印欧祖語の指示代名詞 *ei- ? -i- にさかのぼるという.後者は前者に基づく類推 (analogy) により,後から h- を付け足したということらしい.長期的にみれば,この類推作用は古英語にかけてこそ有用なマーカーとして恩恵をもたらしたが,中英語にかけてはむしろ迷惑な副作用を生じさせた,と解釈できるかもしれない.

なお,上で述べてきたことと矛盾するが「#467. 人称代名詞 it の語頭に /h/ があったか否か」 ([2010-08-07-1]) という議論もあるのでそちらも参照.

・ Marsh, Jeannette K. "Periods: Pre-Old English." Chapter 1 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 1--18.

・ Lass, Roger. Old English: A Historical Linguistic Companion. Cambridge: CUP, 1994.

2020-04-12 Sun

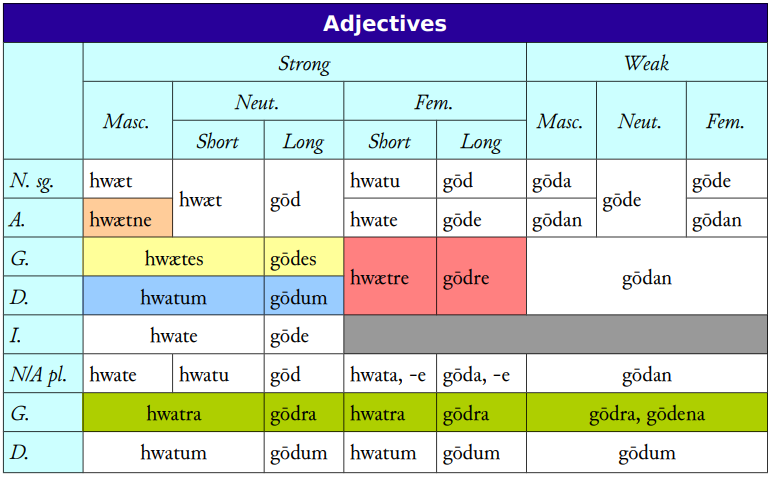

■ #4003. ゲルマン語派の形容詞の強変化と弱変化 (2) [adjective][inflection][oe][germanic][indo-european][comparative_linguistics][grammaticalisation][paradigm]

現代英語にはみられないが,印欧語族の多くの言語では形容詞 (adjective) に屈折 (inflection) がみられる.さらにゲルマン語派の諸言語においては,形容詞屈折に関して,統語意味論的な観点から強変化 (strong declension) と弱変化 (weak declension) の2種の区別がみられる(各々の条件については「#687. ゲルマン語派の形容詞の強変化と弱変化」 ([2011-03-15-1]) を参照).このような強弱の区別は,ゲルマン語派の著しい特徴の1つとされており,比較言語学的に興味深い(cf. 「#182. ゲルマン語派の特徴」 ([2009-10-26-1])).

英語では,古英語期にはこの区別が明確にみられたが,中英語期にかけて屈折語尾の水平化が進行すると,同区別はその後期にかけて失われていった(cf. 「#688. 中英語の形容詞屈折体系の水平化」 ([2011-03-16-1]),「#2436. 形容詞複数屈折の -e が後期中英語まで残った理由」 ([2015-12-28-1]) ).現代英語は,形容詞の強弱屈折の区別はおろか,屈折そのものを失っており,その分だけゲルマン語的でも印欧語的でもなくなっているといえる.

古英語における形容詞の強変化と弱変化の屈折を,「#250. 古英語の屈折表のアンチョコ」 ([2010-01-02-1]) より抜き出しておこう.

では,なぜ古英語やその他のゲルマン諸語には形容詞の屈折に強弱の区別があるのだろうか.これは難しい問題だが,屈折形の違いに注目することにより,ある種の洞察を得ることができる.強変化屈折パターンを眺めてみると,名詞強変化屈折と指示代名詞屈折の両パターンが混在していることに気付く.これは,形容詞がもともと名詞の仲間として(強変化)名詞的な屈折を示していたところに,指示代名詞の屈折パターンが部分的に侵入してきたものと考えられる(もう少し詳しくは「#2560. 古英語の形容詞強変化屈折は名詞と代名詞の混合パラダイム」 ([2016-04-30-1]) を参照).

一方,弱変化の屈折パターンは,特徴的な n を含む点で弱変化名詞の屈折パターンにそっくりである.やはり形容詞と名詞は密接な関係にあったのだ.弱変化名詞の屈折に典型的にみられる n の起源は印欧祖語の *-en-/-on- にあるとされ,これはラテン語やギリシア語の渾名にしばしば現われる (ex. Cato(nis) "smart/shrewd (one)", Strabōn "squint-eyed (one)") .このような固有名に用いられることから,どうやら弱変化屈折は個別化の機能を果たしたようである.とすると,古英語の形容詞弱変化屈折を伴う se blinda mann "the blind man" という句は,もともと "the blind one, a man" ほどの同格的な句だったと考えられる.それがやがて文法化 (grammaticalisation) し,屈折という文法範疇に組み込まれていくことになったのだろう.

以上,Marsh (13--14) を参照して,なぜゲルマン語派の形容詞に強弱2種類の屈折があるのかに関する1つの説を紹介した.

・ Marsh, Jeannette K. "Periods: Pre-Old English." Chapter 1 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 1--18.

2020-03-31 Tue

■ #3991. なぜ仮定法には人称変化がないのですか? (2) [oe][verb][subjunctive][inflection][number][person][sound_change][analogy][sobokunagimon][conjugation][paradigm]

昨日の記事 ([2020-03-30-1]) に引き続き,標記の問題についてさらに歴史をさかのぼってみましょう.昨日の説明を粗くまとめれば,現代英語の仮定法に人称変化がないのは,その起源となる古英語の接続法ですら直説法に比べれば人称変化が稀薄であり,その稀薄な人称変化も中英語にかけて生じた -n 語尾の消失により失われてしまったから,ということになります.ここでもう一歩踏み込んで問うてみましょう.古英語という段階においてすら直説法に比べて接続法の人称変化が稀薄だったというのは,いったいどういう理由によるのでしょうか.

古英語と同族のゲルマン語派の古い姉妹言語をみてみますと,接続法にも直説法と同様に複雑な人称変化があったことがわかります.現代英語の to bear に連なる動詞の接続法現在の人称変化表(ゲルマン諸語)を,Lass (173) より説明とともに引用しましょう.Go はゴート語,OE は古英語,OIc は古アイスランド語を指します.

(iii) Present subjunctive. The Germanic subjunctive descends mainly from the old IE optative; typical paradigms:

(7.24)

Go OE OIc sg 1 baír-a-i ber-e ber-a 2 baír-ai-s " ber-er 3 baír-ai " ber-e pl 1 baír-ai-ma ber-en ber-em 2 baírai-þ " ber-eþ 3 baír-ai-na " ber-e

The basic IE thematic optative marker was */-oi-/, which > Gmc */-ɑi-/ as usual; this is still clearly visible in Gothic. The other dialects show the expected developments of this diphthong and following consonants in weak syllables . . . , except for the OE plural, where the -n is extended from the third person, as in the indicative. . . .

. . . .

(iv) Preterite subjunctive. Here the PRET2 grade is extended to all numbers and persons; thus a form like OE bǣr-e is ambiguous between pret ind 2 sg and all persons subj sg. The thematic element is an IE optative marker */-i:-/, which was reduced to /e/ in OE and OIc before it could cause i-umlaut (but remains as short /i/ in OS, OHG).

ここから示唆されるのは,古いゲルマン諸語では接続法でも直説法と同じように完全な人称変化があり,表の列を構成する6スロットのいずれにも独自の語形が入っていたということです.一般的に古い語形をよく残しているといわれる左列のゴート語が,その典型となります.ところが,古英語ではもともとの複雑な人称変化が何らかの事情で単純化しました.

では,何らかの事情とは何でしょうか.上の引用でも触れられていますが,1つにはやはり音変化が関与していました.古英語の前史において,ゴート語の語形に示される類いの語尾の母音・子音が大幅に弱化・消失するということが起こりました.その結果,接続法現在の単数は bere へと収斂しました.一方,接続法現在の複数は,3人称の語尾に含まれていた n (ゴート語の語形 baír-ai-na を参照)が類推作用 (analogy) によって1,2人称へも拡大し,ここに beren という不変の複数形が生まれました.上記は(強変化動詞の)接続法現在についての説明ですが,接続法過去でも似たような類推作用が起こりましたし,弱変化動詞もおよそ同じような過程をたどりました (Lass 177) .結果として,古英語では全体として人称変化の薄い接続法の体系ができあがったのです.

・ Lass, Roger. Old English: A Historical Linguistic Companion. Cambridge: CUP, 1994.

2020-03-30 Mon

■ #3990. なぜ仮定法には人称変化がないのですか? (1) [oe][verb][be][subjunctive][inflection][number][person][sound_change][sobokunagimon][conjugation][3ps][paradigm]

現代英語の仮定法では,各時制(現在と過去)内部において直説法にみられるような人称変化がみられません.仮定法現在では人称(および数)にかかわらず動詞は原形そのものですし,仮定法過去でも人称(および数)にかかわらず典型的に -ed で終わる直説法過去と同じ形態が用いられます.

もっとも,考えてみれば直説法ですら3人称単数現在で -(e)s 語尾が現われる程度ですので,現代英語では人称変化は全体的に稀薄といえますが,be 動詞だけは人称変化が複雑です.直説法においては人称(および数)に応じて現在時制では is, am, are が区別され,過去時制では were, were が区別されるからです.一方,仮定法においては現在時制であれば不変の be が用いられ,過去時制となると不変の were が用いられます(口語では仮定法過去で If I were you . . . ならぬ If I was you . . . のような用例も可能ですが,伝統文法では were を用いることになっています).be 動詞をめぐる特殊事情については,「#2600. 古英語の be 動詞の屈折」 ([2016-06-09-1]),「#2601. なぜ If I WERE a bird なのか?」 ([2016-06-10-1]),「#3284. be 動詞の特殊性」 ([2018-04-24-1]),「#3812. was と were の関係」 ([2019-10-04-1]))を参照ください.

今回,英語史の観点からひもといていきたいのは,なぜ仮定法には上記の通り人称変化が一切みられないのかという疑問です.仮定法は歴史的には接続法 (subjunctive) と呼ばれるので,ここからは後者の用語を使っていきます.現代英語の to love (右表)に連なる古英語の動詞 lufian の人称変化表(左表)を眺めてみましょう.

| 古英語 lufian | 直説法 | 接続法 | → | 現代英語 love | 直説法 | 接続法 | ||||||

| ?????? | 茲???? | ?????? | 茲???? | ?????? | 茲???? | ?????? | 茲???? | |||||

| 現在時制 | 1人称 | lufie | lufiaþ | lufie | lufien | 現在時制 | 1人称 | love | love | love | ||

| 2篋榊О | lufast | 2篋榊О | ||||||||||

| 3篋榊О | lufaþ | 3篋榊О | loves | |||||||||

| 過去時制 | 1人称 | lufode | lufoden | lufode | lufoden | 過去時制 | 1人称 | loved | loved | |||

| 2篋榊О | lufodest | 2篋榊О | ||||||||||

| 3篋榊О | lufode | 3篋榊О | ||||||||||

古英語でも接続法は直説法に比べれば人称変化が薄かったことが分かります.実際,純粋な意味での人称変化はなく,数による変化があったのみです.しかし,単数か複数かという数の区別も念頭においた広い意味での「人称変化」を考えれば,古英語の接続法では現代英語と異なり,一応のところ,それは存在しました.現在時制では主語が単数であれば lufie,複数であれば lufien ですし,過去時制では主語が単数で lufode, 複数で lufoden となりました.いずれも単数形に -n 語尾を付したものが複数となっています.小さな語尾ですが,これによって単数か複数かが区別されていたのです.

その後,後期古英語から中英語にかけて,この複数語尾の -n 音は弱まり,ゆっくりと消えていきました.結果として,複数形は単数形に飲み込まれるようにして合一してしまったのです.

以上をまとめしょう.古英語の動詞の接続法には,数によって -n 語尾の有無が変わる程度でしたが,一応,人称変化は存在していたといえます.しかし,その -n 語尾が中英語にかけて弱化・消失したために,数にかかわらず同一の形態が用いられるようになったということです.現代英語の仮定法に人称変化がないのは,千年ほど前にゆっくりと起こった小さな音変化の結果だったのです.

2018-05-11 Fri

■ #3301. なぜ wolf の複数形が wolves なのか? (4) [sobokunagimon][genitive][plural][consonant][phonetics][fricative_voicing][analogy][number][inflection][paradigm][clitic]

3日間にわたり標題の話題を発展させてきた ([2018-05-08-1], [2018-05-09-1], [2018-05-10-1]) .今回は第4弾(最終回)として,この問題にもう一ひねりを加えたい.

wolves (および間接的に wives)の背景には,古英語の男性強変化名詞の屈折パターンにおいて,複数主格(・対格)形として -as が付加されるという事情があった.これにより古英語 wulf が wulfas となり,f は有声音に挟まれるために有声化するのだと説明してきた.wīf についても,本来は中性強変化という別のグループに属しており,自然には wives へと発達しえないが,後に wulf/wulfas タイプに影響され,類推作用 (analogy) により wives へと帰着したと説明すれば,それなりに納得がいく.

このように,-ves の複数形については説得力のある歴史的な説明が可能だが,今回は視点を変えて単数属格形に注目してみたい.機能的には現代英語の所有格の -'s に連なる屈折である.以下,単数属格形を強調しながら,古英語 wulf と wīf の屈折表をあらためて掲げよう.

|

|

両屈折パターンは,複数主格・対格でこそ異なる語尾をとっていたが,単数属格では共通して -es 語尾をとっている.そして,この単数属格 -es を付加すると,語幹末の f は両サイドを有声音に挟まれるため,発音上は /v/ となったはずだ.そうだとするならば,現代英語でも単数所有格は,それぞれ *wolve's, *wive's となっていてもよかったはずではないか.ところが,実際には wolf's, wife's なのである.複数形と単数属格形は,古英語以来,ほぼ同じ音韻形態的条件のもとで発展してきたはずと考えられるにもかかわらず,なぜ結果として wolves に対して wolf's,wives に対して wife's という区別が生じてしまったのだろうか.(なお,現代英語では所有格形に ' (apostrophe) を付すが,これは近代になってからの慣習であり,見た目上の改変にすぎないので,今回の議論にはまったく関与しないと考えてよい(「#582. apostrophe」 ([2010-11-30-1]) を参照).)

1つには,属格標識は複数標識と比べて基体との関係が疎となっていったことがある.中英語から近代英語にかけて,属格標識の -es は屈折語尾というよりは接語 (clitic) として解釈されるようになってきた(cf. 「#1417. 群属格の発達」 ([2013-03-14-1])).換言すれば,-es は形態的な単位というよりは統語的な単位となり,基体と切り離してとらえられるようになってきたのである.それにより,基体末尾子音の有声・無声を交替させる動機づけが弱くなっていったのだろう.こうして属格表現において基体末尾子音は固定されることとなった.

それでも中英語から近代英語にかけて,いまだ -ves の形態も完全に失われてはおらず,しばしば類推による無声の変異形とともに並存していた.Jespersen (§16.51, pp. 264--65) によれば,Chaucer はもちろん Shakespeare に至っても wiues などが規則的だったし,それは18世紀終わりまで存続したのだ.calues も Shakespeare で普通にみられた.特に複合語の第1要素に属格が用いられている場合には -ves が比較的残りやすく,wive's-jointure, staves-end, knives-point, calves-head などは近代でも用いられた.

しかし,これらとて現代英語までは残らなかった.属格の -ves は,標準語ではついえてしまったのである.いまや複数形の wolves など少数の語形のみが,古英語の音韻規則の伝統を引く最後の生き残りとして持ちこたえている.

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part VI. Copenhagen: Ejnar Munksgaard, 1942.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2018-05-09 Wed

■ #3299. なぜ wolf の複数形が wolves なのか? (2) [sobokunagimon][plural][consonant][oe][phonetics][fricative_voicing][analogy][number][conjugation][inflection][paradigm]

昨日の記事 ([2018-05-08-1]) で,wolf (sg.) に対して wolves (pl.) となる理由を古英語の音韻規則に照らして説明した.これにより,関連する他の -f (sg.)/ -ves (pl.) の例,すなわち calf/calves, elf/elves, half/halves, leaf/leaves, life/lives, loaf/loaves, knife/knives, self/selves, sheaf/sheaves, shelf/shelves, thief/thieves, wife/wives などもきれいに説明できると思うかもしれない.しかし,英語史はそれほどストレートで美しいものではない.言語という複雑なシステムがたどる歴史は,一癖も二癖もあるのが常である.

例えば,wife (sg.)/wives (pl.) の事例を取り上げよう.この名詞は,古英語では wīf という単数主格(見出し語)形を取っていた(当時の語義は「妻」というよりも「女性」だった).f は,左側に有声母音こそあれ右側には何もないので,「有声音に挟まれている」わけではなく,デフォルトの /f/ で発音される.そして,次に来る説明として予想されるのは,「ところが,複数主格(・対格)形では wīf に -as の屈折語尾が付くはずであり,f は有声音に挟まれることになるから,/v/ と有声音化するのだろう」ということだ.

しかし,そうは簡単にいかない.というのは,wulf の場合はたまたま男性強変化というグループに属しており,昨日の記事で掲げた屈折表に従うことになっているのだが,wīf は中性強変化というグループに属する名詞であり,古英語では異なる屈折パターンを示していたからだ.以下に,その屈折表を掲げよう.

| (中性強変化名詞) | 単数 | 複数 |

|---|---|---|

| 主格 | wīf | wīf |

| 対格 | wīf | wīf |

| 属格 | wīfes | wīfa |

| 与格 | wīfe | wīfum |

中性強変化の屈折パターンは上記の通りであり,このタイプの名詞では複数主格(・対格)形は単数主格(・対格)形と同一になるのである.現代英語に残る単複同形の名詞の一部 (ex. sheep) は,古英語でこのタイプの名詞だったことにより説明できる(「#12. How many carp!」 ([2009-05-11-1]) を参照).とすると,wīf において,単数形の /f/ が複数形で /v/ に変化する筋合いは,当然ながらないことになる./f/ か /v/ かという問題以前に,そもそも複数形で s など付かなかったのだから,現代英語の wives という形態は,上記の古英語形からの「直接の」発達として理解するわけにはいかなくなる.実は,これと同じことが leaf/leaves と life/lives にも当てはまる.それぞれの古英語形 lēaf と līf は,wīf と同様,中性強変化名詞であり,複数主格(・対格)形はいわゆる「無変化複数」だったのだ.

では,なぜこれらの名詞の複数形が,現在では wolves よろしく leaves, lives となっているのだろうか.それは,wīf, lēaf, līf が,あるときから wulf と同じ男性強変化名詞の屈折パターンに「乗り換えた」ことによる.wulf のパターンは確かに古英語において最も優勢なパターンであり,他の多くの名詞はそちらに靡く傾向があった.比較的マイナーな言語項が影響力のあるモデルにしたがって変化する作用を,言語学では類推作用 (analogy) と呼んでいるが,その典型例である(「#946. 名詞複数形の歴史の概要」 ([2011-11-29-1]) を参照).この類推作用により,歴史的な複数形(厳密には複数主格・対格形)である wīf, lēaf, līf は,wīfas, lēafas, līfas のタイプへと「乗り換えた」のだった.その後の発展は,wulfas と同一である.

ポイントは,現代英語の複数形の wives, leaves, lives を歴史的に説明しようとする場合,wolves の場合ほど単純ではないということだ.もうワン・クッション,追加の説明が必要なのである.ここでは,古英語の「摩擦音の有声化」という音韻規則は,まったく無関係というわけではないものの,あくまで背景的な説明というレベルへと退行する.本音をいえば,昨日と今日の記事の標題には,使えるものならば wolf (sg.)/wolves よりも wife (sg.)/wives (pl.) を使いたいところではある.wife/wives のほうが頻度も高いし,両サイドの有声音が母音という分かりやすい構成なので,説明のための具体例としては映えるからだ.だが,上記の理由で,摩擦音の有声化の典型例として前面に出して使うわけにはいかないのである.英語史上,ちょっと「残念な事例」ということになる.

とはいえ,wives は,類推作用というもう1つのきわめて興味深い言語学的現象に注意を喚起してくれた.これで英語史の奥深さが1段深まったはずだ.明日は,関連する話題でさらなる深みへ.

2018-05-08 Tue

■ #3298. なぜ wolf の複数形が wolves なのか? (1) [sobokunagimon][plural][consonant][oe][phonetics][fricative_voicing][number][v][conjugation][inflection][paradigm]

標題は,「#1365. 古英語における自鳴音にはさまれた無声摩擦音の有声化」 ([2013-01-21-1]) で取り上げ,「#1080. なぜ five の序数詞は fifth なのか?」 ([2012-04-11-1]) や「#2948. 連載第5回「alive の歴史言語学」」 ([2017-05-23-1]) でも具体的な例を挙げて説明した問題の,もう1つの応用例である.wolf の複数形が wolves となるなど,単数形 /-f/ が複数形 /-vz/ へと一見不規則に変化する例が,いくつかの名詞に見られる.例えば,calf/calves, elf/elves, half/halves, leaf/leaves, life/lives, loaf/loaves, knife/knives, self/selves, sheaf/sheaves, shelf/shelves, thief/thieves, wife/wives などである.これはどういった理由だろうか.

古英語では,無声摩擦音 /f, θ, s/ は,両側を有声音に挟まれると自らも有声化して [v, ð, z] となる音韻規則が確立していた.この規則は,適用される音環境の条件が変化することもあれば,方言によってもまちまちだが,中英語以降でもしばしばお目にかかるルールである.必ずしも一貫性を保って適用されてきたわけではないものの,ある意味で英語史を通じて現役活動を続けてきた根強い規則といえる.摩擦音の有声化 (fricative_voicing) などという名前も与えられている.

今回の標題に照らし,以下では /f/ の場合に説明を絞ろう.wolf (狼)は古英語では wulf という形態だった.この名詞は男性強変化というグループに属する名詞で,格と数に応じて以下のように屈折した.

| (男性強変化名詞) | 単数 | 複数 |

|---|---|---|

| 主格 | wulf | wulfas |

| 対格 | wulf | wulfas |

| 属格 | wulfes | wulfa |

| 与格 | wulfe | wulfum |

単数主格(・対格)の形態,いわゆる見出し語形では wulf には屈折語尾がつかず,f の立場からみると,確かに左側に有声音の l はあるものの右側には何もないので「有声音に挟まれている」環境ではない.したがって,この f はそのままデフォルトの /f/ で発音される.しかし,表のその他の6マスでは,いずれも母音で始まる何らかの屈折語尾が付加しており,問題の f は有声音に挟まれることになる.ここで摩擦音の有声化規則が発動し,f は発音上 /f/ から /v/ へと変化する.古英語では綴字上 <f> と <v> を使い分ける慣習はない(というよりも <v> の文字が存在しない)ので,文字上は無声であれ有声であれ <f> のままである(文字 <v> の発達については「#373. <u> と <v> の分化 (1)」 ([2010-05-05-1]),「#374. <u> と <v> の分化 (2)」 ([2010-05-06-1]) を参照).この屈折表の複数主格(・対格)の wulfas が,その後も生き残って現代英語における「複数形」として伝わったわけだ.この複数形では,綴字こそ wolves と書き改められたが,発音上は古英語の /f/ ならぬ /v/ がしっかり残っている.

このように,古英語の音韻規則を念頭におけば,現代の wolf/wolves の関係はきれいに説明できる.現代英語としてみると確かに「不規則」と呼びたくなる関係だが,英語史を参照すれば,むしろ「規則的」なのである.このような気づきこそが,英語史を学ぶ魅力であり,英語史の奥深さといえる.

しかし,英語史の奥深さはここで止まらない.上の説明で納得して終わり,ではない.ここから発展してもっとおもしろく,不可思議に展開していくのが英語史である.新たな展開については明日以降の記事で.

2016-06-09 Thu

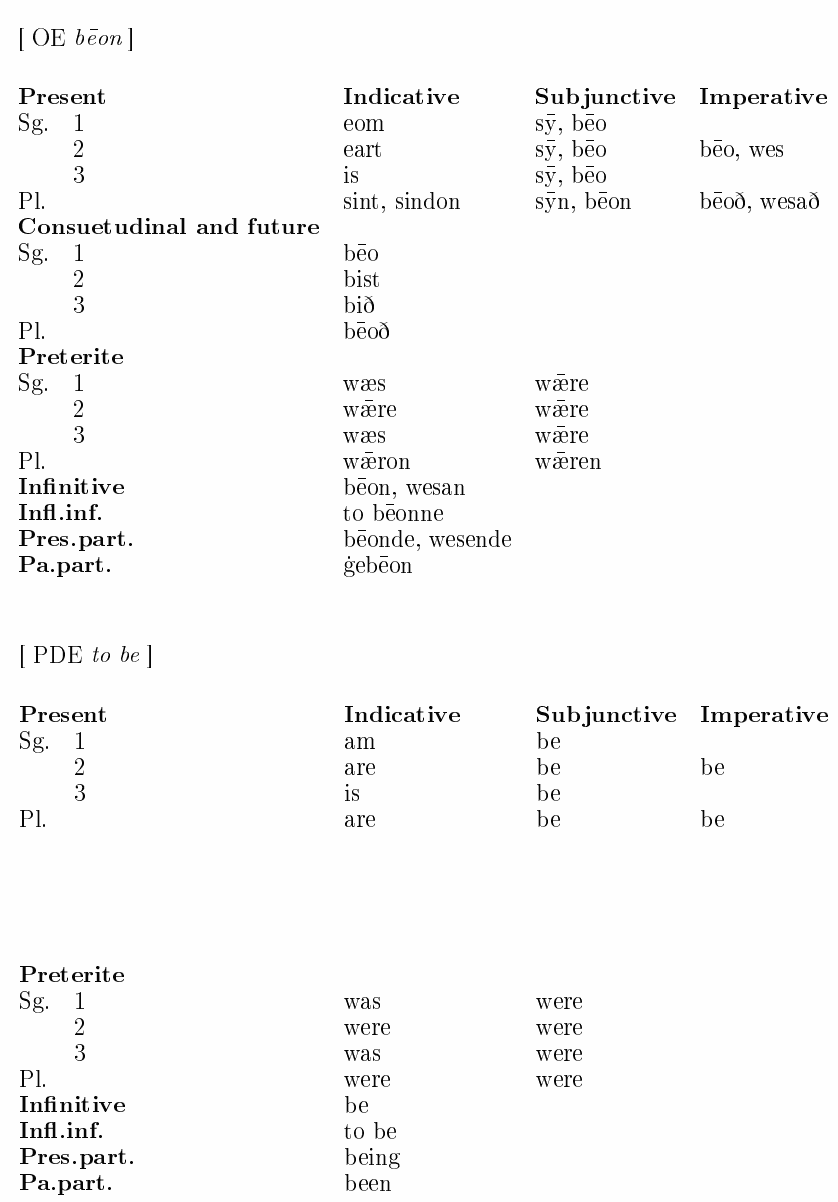

■ #2600. 古英語の be 動詞の屈折 [suppletion][be][verb][conjugation][inflection][oe][paradigm][indo-european][etymology]

現代英語で最も複雑な屈折を示す動詞といえば,be 動詞である.屈折がおおいに衰退している現代英語にあって,いまだ相当の複雑さを保っている唯一の動詞だ.あまりに頻度が高すぎて,不規則さながらのパラダイムが生き残ってしまったのだろう.

しかし,古英語においても,当時の屈折の水準を考慮したとしても,be 動詞の屈折はやはり複雑だった.以下に,古英語 bēon と現代英語 be の屈折表を掲げよう (Hogg and Fulk 309) .

明らかに異なる語根に由来する種々の形態が集まって,屈折表を構成していることがわかる.換言すれば,be 動詞の屈折表は補充法 (suppletion) の最たる例である.be は,印欧語比較言語学的には "athematic verb" と呼ばれる動詞の1つであり,そのなかでも最も複雑な歴史をたどってきた.Hogg and Fulk (309--10) によれば,古英語 bēon の諸形態はおそらく4つの語根に遡る.

1つ目は,PIE *Hes- に由来するもので,古英語の母音あるいは s で始まる形態に反映されている(s で始まるものは,ゼロ階梯の *Hs- に由来する; cf. ラテン語 sum).

2つ目は,PIE *bhew(H)- に由来し,古英語では b で始まる形態に反映される(cf. ラテン語 fuī 'I have been').古英語では,この系列は習慣的あるいは未来の含意を伴うことが多かった.

3つ目は,PIE *wes- に遡り,古英語(そして現代英語に至るまで)ではもっぱら過去系列の形態として用いられる.元来は強変化第5類の動詞であり,現在形も備わっていたが,古英語期までに過去系列に限定された.

4つ目は,古英語の直説法現在2人称単数の eart を説明すべく,起源として PIE *er- が想定されている(cf. ラテン語 orior 'I rise' と同語根).

be 動詞のパラダイムは,古英語以来ある程度は簡略化されてきたものの,今なお,長い歴史のなかで培われた複雑さは健在である.

・ Hogg, Richard M. and R. D. Fulk. A Grammar of Old English. Vol. 2. Morphology. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011.

2016-05-06 Fri

■ #2566. 「3単現の -s の問題とは何か」 [3sp][3pp][verb][paradigm][conjugation][inflection][hel_education][variation][sobokunagimon]

3単現の -s を巡る英語学・英語史上の問題について,本ブログでは 3sp の記事で多く扱ってきた.この話題については数年来調べたり書きためてきたのだが,この1年ほどの間に口頭発表や論文として公表する機会があったので,本ブログでも報告・宣伝しておきたい.

英語史研究会が企画した論文集『これからの英語教育――英語史研究との対話――』(家入葉子(編))が先月出版された.そのなかで「3単現の -s の問題とは何か――英語教育に寄与する英語史的視点――」と題する小論を寄稿させていただいた.本書は,2014年5月25日に開かれた日本英文学会第86回大会(於北海道大学)でのシンポジウム「グローバル時代の英語教育―英語史からの貢献―」の研究報告を中心に編まれたもので,私自身はその発表者ではなかったものの,論文集の企画に混ぜていただいたという次第である(シンポジウム関係者の先生方,錚々たる英語史・英語教育研究者のグループに入れていただいて本当にありがとうございます!).

論文集のタイトルが示す通り,英語史と英語教育の接点を意識しながら執筆することを期待されていたのだが,ずいぶんと英語史寄りになってしまった(←反省).だが,本ブログではブログというメディアの性質上断片的にしか示せなかった3単現の -s に関する個々の論点を,今回は論文という体裁をとることによって,一応のところまとめることができたように思う.論文では,「#2112. なぜ3単現の -s がつくのか?」 ([2015-02-07-1]) や「#2136. 3単現の -s の生成文法による分析」 ([2015-03-03-1]) などの記事を発展させる形で,とりわけ通時的変化と共時的変異 (variation) を重視した議論を展開した.

英語教育という観点から,この問題について特に強調したかったことは,結論部に示した以下の主張である.

3単現の -s という問題は,文法的な正誤という局所的な問題として解すべきものではない.むしろ,この問題は英語学習者に,(1) 自らの学んでいる対象が標準的・規範的な変種であるという事実に意識を向けさせ,(2) その背後で多数の非標準変種もまた日常的に使用されているという英語の多様性の現実に気づかせ,その自然の帰結として (3) 英語諸変種(そして母語たる日本語諸変種も)に対する寛容さを育む絶好の機会を提供してくれる,一級の話題としてとらえることを提案したい.

なお,本論文集の執筆者と論題は以下の通り.とりわけ英語教育の畑の方に読んでいただけると嬉しい一冊です.

はじめに 英語史と英語教育の対話 家入 葉子 英語史と英語教育の融合 Applied English Philology の試み 池田 真 英語教員養成課程における英語史 谷 明信 第二言語習得研究の示唆する英語史の教育的価値 古田 直肇 英語の発達から英語学習の発達へ 法助動詞の第二言語スキーマ形成を巡って 中尾 佳行 グローバルな英語語彙 英語史から語彙教育へ 寺澤 盾 3単現の -s の問題とは何か 英語教育に寄与する英語史的視点 堀田 隆一 英語史と英語教育の接点 ヴァリエーションから見た言語変化 家入 葉子

・ 堀田 隆一 「3単現の -s の問題とは何か――英語教育に寄与する英語史的視点――」『これからの英語教育――英語史研究との対話――』 (Can Knowing the History of English Help in the Teaching of English?). Studies in the History of English Language 5. 家入葉子(編),大阪洋書,2016年.105--31頁.

2016-04-30 Sat

■ #2560. 古英語の形容詞強変化屈折は名詞と代名詞の混合パラダイム [adjective][ilame][terminology][morphology][inflection][oe][germanic][paradigm][personal_pronoun][noun]

古英語の形容詞の強変化・弱変化の区別については,ゲルマン語派の顕著な特徴として「#182. ゲルマン語派の特徴」 ([2009-10-26-1]),「#785. ゲルマン度を測るための10項目」 ([2011-06-21-1]),「#687. ゲルマン語派の形容詞の強変化と弱変化」 ([2011-03-15-1]) で取り上げ,中英語における屈折の衰退については ilame の各記事で話題にした.

強変化と弱変化の区別は古英語では名詞にもみられた.弱変化形容詞の強・弱屈折は名詞のそれと形態的におよそ平行しているといってよいが,若干の差異がある.ことに形容詞の強変化屈折では,対応する名詞の強変化屈折と異なる語尾が何カ所かに見られる.歴史的には,その違いのある箇所には名詞ではなく人称代名詞 (personal_pronoun) の屈折語尾が入り込んでいる.つまり,古英語の形容詞強変化屈折は,名詞屈折と代名詞屈折が混合したようなものとなっている.この経緯について,Hogg and Fulk (146) の説明に耳を傾けよう.

As in other Gmc languages, adjectives in OE have a double declension which is syntactically determined. When an adjective occurs attributively within a noun phrase which is made definite by the presence of a demonstrative, possessive pronoun or possessive noun, then it follows one set of declensional patterns, but when an adjective is in any other noun phrase or occurs predicatively, it follows a different set of patterns . . . . The set of patterns assumed by an adjective in a definite context broadly follows the set of inflexions for the n-stem nouns, whilst the set of patterns taken in other indefinite contexts broadly follows the set of inflexions for a- and ō-stem nouns. For this reason, when adjectives take the first set of inflexions they are traditionally called weak adjectives, and when they take the second set of inflexions they are traditionally called strong adjectives. Such practice, although practically universal, has less to recommend it than may seem to be the case, both historically and synchronically. Historically, . . . some adjectival inflexions derive from pronominal rather than nominal forms; synchronically, the adjectives underwent restructuring at an even swifter pace than the nouns, so that the terminology 'strong' or 'vocalic' versus 'weak' or 'consonantal' becomes misleading. For this reason the two declensions of the adjective are here called 'indefinite' and 'definite' . . . .

具体的に強変化屈折のどこが起源的に名詞的ではなく代名詞的かというと,acc.sg.masc (-ne), dat.sg.masc.neut. (-um), gen.dat.sg.fem (-re), nom.acc.pl.masc. (-e), gen.pl. for all genders (-ra) である (Hogg and Fulk 150) .

強変化・弱変化という形態に基づく,ゲルマン語比較言語学の伝統的な区分と用語は,古英語の形容詞については何とか有効だが,中英語以降にはほとんど無意味となっていくのであり,通時的にはより一貫した統語・意味・語用的な機能に着目した不定 (definiteness) と定 (definiteness) という区別のほうが妥当かもしれない.

・ Hogg, Richard M. and R. D. Fulk. A Grammar of Old English. Vol. 2. Morphology. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011.

2015-09-14 Mon

■ #2331. 後期中英語における3人称複数代名詞の段階的な th- 化 [personal_pronoun][paradigm][case][ormulum]

3人称複数代名詞が,中英語期中に,本来語の h- 形から古ノルド語由来とされる th- 形へと置き換えられていったことは,英語史では広く知られている.しかし,th- への置換は,格によってタイミングが異なっていた (see 「#975. 3人称代名詞の斜格形ではあまり作用しなかった異化」 ([2011-12-28-1]), 「#1843. conservative radicalism」 ([2014-05-14-1])) .すべての方言で繰り返されたパターンは,まず主格が,次に属格が,最後に斜格(与格と対格の融合したもの)が th- 形へ移行するというパターンだ.例えば,北東中部方言の Ormulum (?c1200) では,すでに早い段階で主格は þeȝȝ 一辺倒になっており,属格でも多少の h- 形を残しながらも大部分は þeȝȝre だが,斜格では逆に多少の þeȝȝm を示しながらも hemm が基本である.

ロンドンで主格に þei が現われるのは14世紀であり,Chaucer では þei / her(e) / hem というパラダイムが用いられている (「#181. Chaucer の人称代名詞体系」 ([2009-10-25-1])) .15世紀になると,属格で their が her(e) と競合するようになり,世紀末には Caxton などで their が事実上の唯一形となる.them の定着は最も遅く,Chaucer の次世代の Lydgate や Hoccleve でもまだ hem のみであり,Caxton では them が現われるものの,いまだ hem のほうが優勢だった.16世紀の初めになって,ようやく them が定着し,現代標準英語の状況に達することになった (Lass 120; Mustanoja 134--35) .

したがって,3人称複数のパラダイムは,いずれの方言においても,絶対年代こそ異なれ,共通して以下の3段階を経たことになる (Lass 121).

| I | II | III | |

|---|---|---|---|

| Nominative | þei | þei | þei |

| Genitive | her(e) | her(e) ? þeir | þeir |

| Oblique | hem | hem | hem ? þem |

th- に最後まで抵抗していた hem については,後日談がある.hem は上記のように1500年頃までに標準的な英語では them に完全に置換されたといってよいが,口語では18世紀前半まで主として 'em の形で残っていた形跡があり,それは現在の口語における 'em に連なるのである(荒木・宇賀治,p. 181).以下の例を参照.

・ Let 'em enter (Jul. Caes.)

・ let 'em say what they will (Beaumont & Fletcher, The Famous Historie)

・ I designed to carry 'em, name 'em (The Tatler)

・ 't was time to part 'em, reconcile 'em (Swift, A Complete Collection of Genteel and Ingenious Conversation)

・ I laid 'em up (Defoe, Robinson Crusoe)

・ Lass, Roger. "Phonology and Morphology." The Cambridge History of the English Language. Vol. 2. Cambridge: CUP, 1992. 23--154.

・ 荒木 一雄,宇賀治 正朋 『英語史IIIA』 英語学大系第10巻,大修館書店,1984年.

・ Mustanoja, T. F. A Middle English Syntax. Helsinki: Société Néophilologique, 1960.

2015-08-24 Mon

■ #2310. 3単現のゼロ [3sp][3pp][verb][paradigm][conjugation][inflection][contact][do-periphrasis][lmode]

英語史上の3単現の -s や3複現の -s について,3sp と 3pp の多くの記事でそれぞれ論じてきた.一方で,あまり目立たないが3単現のゼロという問題がある.よく知られているのは「#1885. AAVE の文法的特徴と起源を巡る問題」 ([2014-06-25-1]),「#1889. AAVE における動詞現在形の -s (2)」 ([2014-06-29-1]) で取り上げたように AAVE での -s の脱落という現象があるし,イングランドでは East Anglia 方言が現在時制のパラダイムにおいて人称・数にかかわらず軒並みゼロ語尾をとるという事例がある.

Wright (119) による3単現のゼロに関する歴史の概略によれば,East Anglia における3単現のゼロの起源は15世紀にさかのぼり,伝統的な解釈によれば,他の人称語尾のゼロを3単現へ類推的に拡張したものだろうとされるが,一方で方言接触の影響ではないかという説もある.16世紀後半までには,Norfolk の家族が41--77%という比率で -th に代わりにゼロを用いていたという報告があり,East Midland はその後も3単現のゼロを示す中心地であり続けている.しかし,Helsinki Corpus の調査によれば,歴史的にみれば3単現のゼロは2%という低い率ながらも East Anglia に限らず分布してきたのも事実であり,古い英語文献においてまれに出会うことはある.

Wright の最新の論文は,19世紀前半の West Oxfordshire 出身のある従僕による日記をコーパスとして調査し,21%という予想以上の高い率で3単現のゼロが用いられていることを突き止めた.Wright は,East Anglia とは地理的にも離れたこの地域で,おそらくこの時期に限定して,3単現のゼロがある程度分布していたのではないかと推測した.また,この一時的な分布は,直前の世代に do 迂言法 (do-periphrasis) が衰退し,直後の世代に標準的な -s が拡大していった,まさに移行期の最中にみられた,つなぎ的な分布だろうと結論づけた.

Wright の議論は込み入っているが,少なくとも英語史全体を見渡す限り,時代と方言に応じて様々なパラダイムが現われては消えていったことは確かであり,19世紀前半の West Oxfordshire に限定的に上記のような状況があったとしても,驚くにはあたらない.

・ Wright, Laura. "Some More on the History of Present-Tense -s, do and Zero: West Oxfordshire, 1837." Journal of Historical Sociolinguistics 1.1 (2015): 111--30.

2015-05-23 Sat

■ #2217. 古英語強変化動詞の類型のまとめ [oe][verb][inflection][paradigm]

古英語の強変化動詞は伝統的に7類に区分される.Mitchell and Robinson (37, 40) の表や,その前後の説明を参照して,まとめの表を2種類作ってみた.まずは大雑把な区分の表で,代表的な動詞を取り上げて活用主要形 (principal parts) を示したもの.

| Class | Inf. | 1st Pret. | 2nd Pret. | Past Ptc. |

|---|---|---|---|---|

| I | scīnan 'shine' | scān | scinon | scinen |

| II | crēopan 'creep' | crēap | crupon | cropen |

| brūcan 'enjoy' | brēac | brucon | brocen | |

| III | breġdan 'pull' | bræġd | brugdon | brogden |

| IV | beran 'bear' | bær | bǣron | boren |

| V | tredan 'tread' | træd | trǣdon | treden |

| VI | faran 'go' | fōr | fōron | faren |

| VII | (a) healdan 'hold' | hēold | hēoldon | healden |

| (b) hātan | hēt | hēton | hāten |

次に,語幹の母音と子音の組み合わせに応じて決まる gradation (Ablaut) のパターンを示そう.抽象的ではあるが,その分汎用性は高い.

| Class | Example | Consonant Structure | Inf. | 1st Pret. | 2nd Pret. | Past Ptc. |

|---|---|---|---|---|---|---|

| I | scīnan | ī + one cons. | ī | ā | i | i |

| II | crēopan | ēo + one cons. | ēo | ēa | u | o |

| brūcan | ū + one cons. | ū | ēa | u | o | |

| III | breġdan | e + two cons. | e | æ | u | o |

| weorpan | eo + r + cons. | eo | ea | u | o | |

| feohtan | eo + h + cons. | eo | ea | u | o | |

| helpan | e + l + cons. | e | ea | u | o | |

| ġieldan | palatal + ie + 2 cons. | ie | ea | u | o | |

| drincan | i + nasal + cons. | i | a | u | u | |

| IV | beran | e + one cons. (usu. a liquid) | e | æ | ǣ | o |

| V | tredan | e + one cons. (usu. an obstruent) | e | æ | ǣ | e |

| VI | faran | a + one cons. | a | ō | ō | a |

| VII | healdan | V1 | ēo | ēo | V1 | |

| hātan | V2 | ē | ē | V2 |

汎用性が高いといっても,強変化動詞にはここに挙げた基本パターンから逸脱する「不規則」のものも少なくない.古英語に至るまでの段階にも多くの音変化があったし,しばしば形態的な類推も働いてきた.

・ Mitchell, Bruce and Fred C. Robinson. A Guide to Old English. 8th ed. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2012.

2015-05-06 Wed

■ #2200. なぜ *haves, *haved ではなく has, had なのか [phonetics][consonant][assimilation][conjugation][inflection][3sp][verb][paradigm][oe][suffix][sobokunagimon][have][v]

標記のように,現代英語の have は不規則変化動詞である.しかし,has に -s があるし, had に -d もあるから,完全に不規則というよりは若干不規則という程度だ.だが,なぜ *haves や *haved ではないのだろうか.

歴史的にみれば,現在では許容されない形態 haves や haved は存在した.古英語形態論に照らしてみると,この動詞は純粋に規則的な屈折をする動詞ではなかったが,相当程度に規則的であり,当面は事実上の規則変化動詞と考えておいて差し支えない.古英語や,とりわけ中英語では,haves や haved に相当する「規則的」な諸形態が確かに行われていたのである.

古英語 habban (have) の屈折表は,「#74. /b/ と /v/ も間違えて当然!?」 ([2009-07-11-1]) で掲げたが,以下に異形態を含めた表を改めて掲げよう.

| habban (have) | Present Indicative | Present Subjunctive | Preterite Indicative | Preterite Subjunctive | Imperative |

|---|---|---|---|---|---|

| 1st sg. | hæbbe | hæbbe | hæfde | hæfde | |

| 2nd sg. | hæfst, hafast | hafa | |||

| 3rd sg. | hæfþ, hafaþ | ||||

| pl. | habbaþ | hæbben | hæfdon | hæfden | habbaþ |

Pres. Ind. 3rd Sg. の箇所をみると,古英語で has に相当する形態として,hæfþ, hafaþ の2系列があったことがわかる.fþ のように2子音が隣接する前者の系列では,中英語期に最初の子音 f が脱落し,hath などの形態を生んだ.この hath は近代英語期まで続いた.

3単現の語尾が -(e)th から -(e)s へ変化した経緯について「#2141. 3単現の -th → -s の変化の概要」 ([2015-03-08-1]) を始め,「#1855. アメリカ英語で先に進んでいた3単現の -th → -s」 ([2014-05-26-1]),「#1856. 動詞の直説法現在形語尾 -eth は17世紀前半には -s と発音されていた」 ([2014-05-27-1]),「#1857. 3単現の -th → -s の変化の原動力」 ([2014-05-28-1]),「#2156. C16b--C17a の3単現の -th → -s の変化」 ([2015-03-23-1]) などの記事で取り上げてきたが,目下の関心である現代英語の has という形態の直接の起源は,hath の屈折語尾の置換に求めるよりは,古英語の Northumbria 方言に確認される hæfis, haefes などに求めるべきだろう.この -s 語尾をもつ古英語の諸形態は,中英語期にはさらに多くの形態を発達させたが,f が母音に挟まれた環境で脱落したり,fs のように2子音が隣接する環境で脱落するなどして,結果的に has のような形態が出力された.hath と has から唇歯音が脱落した過程は,このようにほぼ平行的に説明できる.関連して,have と of について,後続語が子音で始まるときに唇歯音が脱落することが後期中英語においてみられた.ye ha seyn (you have seen) や o þat light (of that light) などの例を参照されたい (中尾,p. 411).

なお,過去形 had についてだが,こちらは「#1348. 13世紀以降に生じた v 削除」 ([2013-01-04-1]) で取り上げたように,多くの語に生じた v 削除の出力として説明できる.「#23. "Good evening, ladies and gentlemen!"は間違い?」 ([2009-05-21-1]) も合わせて参照されたい.

MED の hāven (v.) の壮観な異綴字リストで,has や had に相当する諸形態を確かめてもらいたい.

・ 中尾 俊夫 『音韻史』 英語学大系第11巻,大修館書店,1985年.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow