2024-03-11 Mon

■ #5432. 複数形の -(r)en はもともと派生接尾辞で屈折接尾辞ではなかった [exaptation][language_change][plural][morphology][derivation][inflection][indo-european][suffix][rhotacism][sound_change][germanic][german][reanalysis]

長らく名詞複数形の歴史を研究してきた身だが,古英語で見られる「不規則」な複数形を作る屈折接尾辞 -ru や -n がそれぞれ印欧祖語の段階では派生接尾辞だったとは知らなかった.前者は ċildru "children" などにみられるが,動作名詞を作る派生接尾辞だったという.後者は ēagan "eyes" などにみられるが,個別化の意味を担う派生接尾辞だったようだ.

この点について,Fertig (38) がゲルマン諸語の複数接辞の略史を交えながら興味深く語っている.

There are a couple of cases in Germanic where an originally derivational suffix acquired a new inflectional function after regular phonetic attrition at the ends of words resulted in a situation where the suffix only remained in certain forms in the paradigm. The derivational suffix *-es-/-os- was used in proto-Indo-European to form action nouns . . . . In West Germanic languages, this suffix was regularly lost in some forms of the inflectional paradigm, and where it survived it eventually took on the form -er (s > r is a regular conditioned sound change known as rhotacism). The only relic of this suffix in Modern English can be seen in the doubly-marked plural form children. It played a more important role in noun inflection in Old English, as it still does in modern German, where it functions as the plural ending for a fairly large class of nouns, e.g. Kind--Kinder 'child(ren)'; Rind--Rinder 'cattle'; Mann--Männer 'man--men'; Lamm--Lämmer 'labm(s)', etc. The evolution of this morpheme from a derivational suffix to a plural marker involved a complex interaction of sound change, reanalysis (exaptation) and overt analogical changes (partial paradigm leveling and extension to new lexical items). A similar story can be told about the -en suffix, which survives in modern standard English only in oxen and children, but is one of the most important plural endings in modern German and Dutch and also marks a case distinction (nominative vs. non-nominative) in one class of German nouns. It was originally a derivational suffix with an individualizing function . . . .

child(ren), eye(s), ox(en) に関する話題は,これまでも様々に取り上げてきた.以下のコンテンツ等を参照.

・ hellog 「#946. 名詞複数形の歴史の概要」 ([2011-11-29-1])

・ hellog 「#146. child の複数形が children なわけ」 ([2009-09-20-1])

・ hellog 「#145. child と children の母音の長さ」 ([2009-09-19-1])

・ hellog 「#218. 二重複数」 ([2009-12-01-1])

・ hellog 「#219. eyes を表す172通りの綴字」 ([2009-12-02-1])

・ hellog 「#2284. eye の発音の歴史」 ([2015-07-29-1])

・ hellog-radio (← heldio の前身) 「#31. なぜ child の複数形は children なのですか?」

・ heldio 「#202. child と children の母音の長さ」

・ heldio 「#291. 雄牛 ox の複数形は oxen」

・ heldio 「#396. なぜ I と eye が同じ発音になるの?」

・ Fertig, David. Analogy and Morphological Change. Edinburgh: Edinburgh UP, 2013.

2024-02-21 Wed

■ #5413. ゲルマン祖語と古英語の1人称単数代名詞 [comparative_linguistics][personal_pronoun][pronoun][person][germanic][reconstruction][paradigm][oe][indo-european][rhotacism][analogy][sound_change]

Hogg and Fulk (202--203) を参照して,ゲルマン祖語 (Proto-Germanic) と古英語 (Old English) の1人称単数代名詞の格屈折を並べて示す.

| PGmc | OE | |

|---|---|---|

| Nom. | *ik | iċ |

| Acc. | *mek | mē |

| Gen. | *mīnō | mīn |

| Dat. | *miz | mē |

表の左側の PGmc の各屈折が,いかにして右側の OE の形態へ変化したか.ここにはきわめて複雑な類推 (analogy や音変化 (sound_change) やその他の過程が働いているという.Hogg and Fulk (203) の解説をそのまま引用しよう.

nom.sg.: *ik must have been the unstressed form, with analogical introduction of its vowel into the stressed form, with only ON ek showing retention of the original stressed vowel amongst the Gmc languages (cf. Lat egō/ǒ).

acc.sg.: *mek is the stressed form; all the other Gmc languages show generalization of unstressed *mik. The root is *me-, with the addition of *-k borrowed from the nom. The form mē could be due to loss of *-k when *mek was extended to unstressed positions, with lengthening of the final vowel when it was re-stressed . . . . More likely it represents replacement of the acc. by the dat. . . . as happened widely in Gmc and IE . . . .

gen.sg.: To the root *me- was added the adj. suffix *-īn- (cf. stǣnen 'made of stone' < *stain-īn-a-z . . .), presumably producing *mein- > *mīn- . . . . To this was added an adj. ending, perhaps nom.acc.pl. neut. *-ō, as assumed here.

dat.sg.: Unstressed *miz developed in the same way as *hiz . . . .

最後のところの PGmc *miz が,いかにして OE mē になったのかについて,Hogg and Fulk (198) を参照して補足しておこう.これはちょうど3人称男性単数主格の PGmc *hiz が OE *hē へ発達したのと平行的な発達だという.*hiz の z による下げの効果で *hez となり,次に語末子音が rhotacism を経て *her となった後に消失して *he となり,最後に強形として長母音化した hē に至ったとされる.

人称代名詞は高頻度の機能語として強形と弱形の交替が激しいともいわれるし,次々に新しい強形と弱形が生まれ続けるともされる.上記の解説を事情を概観するだけでも,比較言語学の難しさが分かる.関連して,以下の記事も参照.

・ 「#1198. ic → I」 ([2012-08-07-1])

・ 「#2076. us の発音の歴史」 ([2015-01-02-1])

・ 「#2077. you の発音の歴史」 ([2015-01-03-1])

・ 「#3713. 機能語の強音と弱音」 ([2019-06-27-1])

・ 「#3776. 機能語の強音と弱音 (2)」 ([2019-08-29-1])

・ Hogg, Richard M. and R. D. Fulk. A Grammar of Old English. Vol. 2. Morphology. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011.

2022-03-16 Wed

■ #4706. rhotacism は自鳴音化の1種 [rhotacism][consonant][sound_change][latin][loan_word]

古英語を含む西ゲルマン諸語,北ゲルマン諸語語,そしてラテン語などの歴史にも観察されてきた rhotacism は,母音間で [s] や [z] などが [r] に変化する音変化である.自鳴音化 (sonorisation) の特殊な例とみることもできるし,広く "lenition" の1種ともみなすことができる(cf. 「#4684. 脱口音化」 ([2022-02-22-1])).Bybee (32) がこのことに言及している.

Another form of sonorization is rhotacism, a change by which an [s] or [z] becomes an [r]. Such a change occurred in Latin as exemplified by the alternation corpus, corpora 'body, nom./acc.sg. and pl.', opus, opera 'work, nom./acc.sg. and pl.' and In Germanic where Old English infinitive cēosan 'to choose' has a past participle coren, and wæs alternates with wǣre/wǣren 'were'. This change involves voicing and loss of fricative closure; it takes place intervocalically.

英語史においても,また現代英語の語彙を考える上でも,古英語やラテン語での rhotacism の効果を認識しておくことは重要である.引用にも was/were にとどまらず,us/our, lose/lorn, raise/rear, そして究極的には is/are の関係も,rhotacism の仕業である.

ラテン借用語からは,引用にみえる opus/opera, corpus/corpora の単数形・複数形の例のほか,corpus/corporal, Venus/venereal, virus/viral のような名詞・形容詞の関係にも rhotacism の効果がみてとれる.

rhotacism の理解をさらに深めるには,次の記事などを参照.

・ 「#36. rhotacism」 ([2009-06-03-1])

・ 「#393. Venus は欲望の権化」 ([2010-05-25-1])

・ 「#3192. 西,北,東ゲルマン語群の間にみられる音韻・形態・統語上の主要な差違」 ([2018-01-22-1])

・ 「#3812. was と were の関係」 ([2019-10-04-1])

・ Bybee, Joan. Language Change. Cambridge: CUP, 2015.

2019-10-04 Fri

■ #3812. was と were の関係 [be][verb][preterite][subjunctive][inflection][verners_law][rhotacism][subjunctive][sobokunagimon]

現代英語において be 動詞が形態的にきわめて特殊な動詞であることについて,歴史的な観点から「#2600. 古英語の be 動詞の屈折」 ([2016-06-09-1]) で解説した.端的にいえば,4つの異なる語根からなる寄せ集め所帯ということだ.

be 動詞の屈折形のなかでも過去形に注目すると,w- で始まる形態が現われている.直説法においては人称・数によって was と were が区別され,接続法(現在の仮定法)においては不変の were となる.古英語では,過去形のみならず,現在形 wes, wesað,不定詞形 wesan,現在分詞形 wesende なども用いられたが,これらは後に衰退してしまった(命令形の化石としては「#3275. 乾杯! wassail」 ([2018-04-15-1]) を参照).

さて,was と were の2つの屈折形は,古英語から現代英語に至るまで,人称・数・法によって使い分けがなされてきたことになるが,なぜ s と r で子音が異なっているのだろうか.実は,これは英語史ではよく知られている Verner's Law (verners_law) と rhotacism のたまものである./s/ は,有声音に囲まれた環境では有声化して /z/ となり,さらに直前に強勢が落ちない環境では /r/ へと変化したのである(概要は「#36. rhotacism」 ([2009-06-03-1]) を参照).

was, were の素となる wesan (to live, remain) という動詞は,歴史的に強変化第5類の動詞として分類されるが,これは「言う」を意味する古英語の高頻度語 cweðan と同じ振る舞いをする.後者の4主要形が cweðan (不定詞形)-- cwæþ (第1過去形)-- cwǣdon (第2過去形) -- cweden (過去分詞形)となるように,前者は wesan (不定詞形)-- wæs (第1過去形)-- wǣron (第2過去形)となる(過去分詞形は欠損;Hogg and Fulk 246) .

ポイントは,古英語の直説法屈折においては人称・数によって wæs, wǣre, wǣron が使い分けられ,s と r が共存していたが,接続法屈折においては人称は不問であり,単数ならば wære,複数ならば wæren というように r しか現われなかった点である.この直説法と接続法の微妙な差異が,現在にまで響いており,なぜ *If I WAS a bird ではなく If I WERE a bird なのかという疑問を引き起こすことになる(「#2601. なぜ If I WERE a bird なのか?」 ([2016-06-10-1]) を参照).

この問題を裏からみれば,ほぼすべての動詞では形態的な区別が失われてしまった直説法と接続法がいまだに「公式に」区別されているのは,be 動詞にのみ残されている was と were の子音の違いゆえなのである.古英語以前に生じた Verner's Law と rhotacism という,ちょっとした音変化のいたずらのなせる技というわけだ.

なお,上記からもわかるとおり,be 動詞はかつての第1過去形と第2過去形の区別を残す唯一の動詞である.いや,sing の過去形として,フォーマルには sang と言いながらインフォーマルには sung と言う英語母語話者を知っているが,彼はある意味では第1過去形と第2過去形を(古英語とは別のやり方ではあるが)区別しているといえなくもない(「#2084. drink--drank--drunk と win--won--won」 ([2015-01-10-1]) を参照).

・ Hogg, Richard M. and R. D. Fulk. A Grammar of Old English. Vol. 2. Morphology. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011.

2018-01-22 Mon

■ #3192. 西,北,東ゲルマン語群の間にみられる音韻・形態・統語上の主要な差違 [germanic][comparative_linguistics][verners_law][inflection][article][rhotacism][i-mutation][oe][gothic][old_norse]

ゲルマン祖語が紀元前3世紀頃に西,北,東のグループへ分裂していく際に,それぞれ独自の言語変化が生じた.結果として,起源を同じくする言語項の間に,ある種の対応関係が見いだされることになった.Algeo and Pyles (82--83) にしたがって,主要な変化と対応関係を6点挙げよう.

(1) ゲルマン祖語ではいくつかの名詞の主格単数形は *-az で終わっていた (ex. *wulfaz 「狼」) .この語尾は西ゲルマン語群では失われ (Old English wulf),北ゲルマン語群では -r となり (Old Icelandic ulfr),東ゲルマン語群では -s となった (Gothic wolfs) .

(2) ゲルマン祖語では動詞の2・3単現形がそれぞれ区別されていた.西・東ゲルマン語群では区別され続け,OE では bindest (you bind), bindeþ (he/she/it binds) となり,Go では bindis, bindiþ のごどくだったが,北ゲルマン語群では2単現形の -r が3単現形をも呑み込み,ともに bindr となった.

(3) 北ゲルマン語群では定冠詞が名詞に後続するようになった (ex. ulfrinn (the wolf)) が,西・東ゲルマン語ではそのような変化は起こらなかった.

(4) Verner's Law の出力としての *z は,西・北ゲルマン語群では r となった (= rhotacism) が,東ゲルマン語群では s となった.例として,OE ēare (ear), OIc eyra, Go auso.

(5) 西・北ゲルマン語群では i-mutation が生じて,例えば OE mann (man) に対してその複数形 menn (men) となったが,Go では単数形 mannan に対して複数形 mannans となり母音変化を反映していない.

(6) 西ゲルマン語群では Verner's Law の出力としての *ð は d となったが,北・東ゲルマン語群では摩擦音にとどまった.例として,OE fæder (father) に対して,OIc faðir, Go faðar (ただし綴字は fadar).

・ Algeo, John, and Thomas Pyles. The Origins and Development of the English Language. 5th ed. Thomson Wadsworth, 2005.

2015-06-14 Sun

■ #2239. 古ゲルマン諸語の分類 [germanic][family_tree][rhotacism][history_of_linguistics][comparative_linguistics]

ゲルマン諸語の最もよく知られた分類は,ゲルマン語を東,北,西へと3分する方法である.これは紀元後2--4世紀のゲルマン諸民族の居住地を根拠としたもので,August Schleicher (1821--68) が1850年に提唱したものである.言語的には,東ゲルマン語の dags (ゴート語形),北ゲルマン語の dagr (古ノルド語形),西ゲルマン語の dæg (古英語形)にみられる男性強変化名詞の単数主格語尾の形態的特徴に基づいている.

しかし,この3分法には当初から異論も多く,1951年に Ernst Schwarz (1895--1983) は,代わりに2分法を提案した.東と北をひっくるめたゴート・ノルド語を「北ゲルマン語」としてまとめ,西ゲルマン語を新たな「南ゲルマン語」としてそれに対立させた.一方,3分類の前段階として,北と西をまとめて「北西ゲルマン語」とする有力な説が,1955年に Hans Kuhn (1899--1988) により提唱された.

上記のようにゲルマン語派の組み替えがマクロなレベルで提案されてきたものの,実は異論が絶えなかったのは西ゲルマン語群の内部の区分である.西ゲルマン語群は,上にみた男性強変化名詞の単数主格語尾の消失のほか,子音重複などの音韻過程 (ex. PGmc *satjan > OE settan) を共有するが,一方で語群内部の隔たりが非常に大きいという事情がある.例えば古英語と古高ドイツ語の隔たりの大きさは,当時の北ゲルマン語内部の隔たりよりも大きかった.考古学や古代ローマの歴史家の著述に基づいた現在の有力な見解によると,西ゲルマン語は当初から一枚岩ではなく,3グループに分かれていたとされる.北海ゲルマン語 (North Sea Germanic, or Ingvaeonic),ヴェーザー・ライン川ゲルマン語 (Weser-Rhine Germanic, or Erminonic), エルベ川ゲルマン語 (Elbe Germanic, or Istvaeonic) の3つである.これは,Friedrich Maurer (1898--1984) が1952年に提唱したものである.

いずれにせよ,ゲルマン諸言語間の関係は,単純な系統樹で描くことは困難であり,互いに分岐,収束,接触を繰り返して,複雑な関係をなしてきたことは間違いない.以上は,清水 (7--11) の記述を要約したものだが,最後に Maurer に基づいた分類を清水 (7--8) を引用してまとめよう.

(1) (a) †東ゲルマン語

[1] オーダー・ヴィスワ川ゲルマン語: †ゴート語など

(2) 北西ゲルマン語: 初期ルーン語

(b) [2] 北ゲルマン語: 古ノルド語

古西ノルド語: 古アイスランド語,古ノルウェー語

古東ノルド語: 古スウェーデン語,古デンマーク語,古ゴトランド語

(c) 西ゲルマン語:

(i) [3] 北海ゲルマン語: 古英語,古フリジア語,古ザクセン語(=古低ドイツ語,古オランダ語低地ザクセン方言)

(ii) 内陸ゲルマン語:

[4] ヴェーザー・ライン川ゲルマン語: 古高(=中部)ドイツ語古フランケン方言,古オランダ語(=古低フランケン方言)

[5] エルベ川ゲルマン語: 古高(=上部)ドイツ語古バイエルン方言・古アレマン方言

関連して,germanic の各記事,および「#9. ゴート語(Gothic)と英語史」 ([2009-05-08-1]),「#182. ゲルマン語派の特徴」 ([2009-10-26-1]),「#785. ゲルマン度を測るための10項目」 ([2011-06-21-1]),「#857. ゲルマン語族の最大の特徴」 ([2011-09-01-1]) なども参照.また,ゲルマン語の分布地図は Distribution of the Germanic languages in Europe をどうぞ. *

・ 清水 誠 『ゲルマン語入門』 三省堂,2012年.

2015-05-04 Mon

■ #2198. ヨーロッパ諸語の様々な r [phonetics][consonant][rhotic][rhotacism][wave_theory]

古今東西の大半の印欧諸語において,r 音の実現は,歯茎ふるえ音 (alveolar trill) の [r] としてなされる.しかし,よく知られているように r の変異は著しく,とりわけ主要な印欧語における標準的な実現が [r] ではないことが注目に値する.英語では歯茎接近音 (alveolar approximant) [ɹ] やそり舌接近音 (retroflex approximant) [ɻ] が典型的な実現であり,フランス語では口蓋垂摩擦音 (uvular fricative) [ʁ],ドイツ語では口蓋垂ふるえ音 (uvular trill) [ʀ] が標準的である.これらの変異的 r も,もともとの [r] から歴史的に発展したものと考えられており,具体的には次のような過程が定説として受け入れられている(神山,p. 34 より引用).

(1) 英語において,母音が後続しない r [r] が17世紀までに歯茎接近音 [ɹ] に弱まり,その後,後者が徐々に一般化して,母音に先行する r までもが [ɹ] と発音されるに至った.

(2) フランスにおいては,17世紀中葉にパリの文学サロンに集い,当時の流行の先端にあった「才女たち」 (les précieuses) が舌先の代わりに口蓋垂をふるわせる,新たな r 音 [ʀ] を流行させた.この流行が徐々にフランス語圏全域に広まり,次いでドイツ語圏とデンマーク,さらに部分的にオランダ,スカンディナヴィア半島南部と西部,イタリア北部に波及した.

(3) (2) の過程が生じた後,r 音たる口蓋垂ふるえ音 [ʀ] が徐々に口蓋垂摩擦音 [ʁ] に簡素化し,無声音に接する場合や語末においては,その無声の異音 [χ] も用いられるに至った.

(2) については,本ブログでも「#1055. uvular r の言語境界を越える拡大」 ([2012-03-17-1]) で触れた.また,英語方言における口蓋垂の r については,「#1817. 英語の /l/ と /r/ (2)」 ([2014-04-18-1]) も参照されたい.

上記の定説では,(2) と (3) は時間的に連続しているものの,(1) はそれとは独立した音変化として提示されている.このように,印欧諸語の r の異音の分布と歴史的発展は,これまで部分的に関連づけられることはあっても,全体として結びつけようとする試みはなかった.しかし,神山はこれらすべてを1つの r 音の発展の流れのなかに位置づけようとしている.結論を先取りすれば,神山 (60) は次のような発展を想定している.論文では,この発展が調音音声学的に可能であることが論じられている.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| [r] | > | [z̺] | > | [ɹ] | > | [ɻ] | > | [ʁ̙] | > | [ʁ] | > | [ʀ]/[χ] |

この仮説によれば,現代英語の標準的な r は3?4の発展段階にあり,アメリカ英語に特徴的な r の音色を帯びた母音は5への発展との関連でとらえられるという.また,現代ドイツ語は6の段階,現代フランス語は7の段階に達しているとして,全体を統一的に説明できるという.

r についての調音音声学的な話題として,「#1818. 日本語の /r/」 ([2014-04-19-1]) と「#36. rhotacism」 ([2009-06-03-1]) も参照されたい.

(後記 2015/05/11(Mon):5月10日付で,論文の筆者じきじきに,上の結論に示した音的発達の指摘は本来イェスペルセンのものであるとご指摘頂きました.正確には,神山氏は,論考の p. 48以降でイェスペルセン説を再検討,再評価しているということです.言葉足らずの紹介ですみませんでした.以下コメントでのやりとりもご参照ください.)

・ 神山 孝夫 「ヨーロッパ諸語における様々な r 音について ―起源と印欧語学への示唆―」 『待兼山論叢』第48号文化動態論篇,2014年,33--71頁.

2014-04-25 Fri

■ #1824. <C> と <G> の分化 [grammatology][grapheme][latin][greek][alphabet][etruscan][rhotacism][consonant][c][g][q]

現代英語で典型的に <c> は /k/, /s/ に,<g> は /g/, /ʤ/ に対応する.それぞれ前者の発音は,古英語期に英語が Roman alphabet を受け入れたときのラテン語の音価に相当し,後者の発音は,その後の英語の歴史における発展を示す(<g> については,「#1651. j と g」 ([2013-11-03-1]) を参照).ラテン語から派生したロマンス諸語でも,種々の音変化の結果として,<c> や <g> が表わす音は,古典ラテン語のものとは異なっていることが多い.しかし,上で規範であるかのように参照したラテン語の <c> = /k/, <g> = /g/ という対応関係そのものも,ラテン語の歴史や前史における発展の結果,確立してきたものである.

ラテン語は,後にローマ字と呼ばれることになるアルファベットを,ギリシア語の西方方言からエトルリア語 (Etruscan) を介して受け取った.ギリシアとローマの両文明の仲介者であるエトルリア人とその言語は,「#423. アルファベットの歴史」 ([2010-06-24-1]) や「#1006. ルーン文字の変種」 ([2012-01-28-1]) でみたように,アルファベット史上に大きな役割を果たしたが,非印欧語であるエトルリア語について多くが知られているわけではない.しかし,エトルリア語の破裂音系列に有声・無声の音韻的対立がなかったことはわかっている.それにより,エトルリア語では,有声破裂音を表わすギリシア語のβとδは不要とされ廃用となった.しかし,γについては生き残り,これが軟口蓋破裂音 [k], [g] を表わす文字として用いられることとなった.

さて,エトルリア語から文字を受け取ったラテン語は,当初,γ = [k], [g] の関係を継続した.したがって,人名の省略形では,GAIUS に対して C. が,GNAEUS に対して CN. が当てられていた.しかし,紀元前300年頃に,この文字はとりわけ [k] に対応するようになり,純正に音素 /k/ を表わす文字として認識されるようになった.字体も rounded Γ と呼ばれる現代的な <C> へと近づいてゆき,<C> = /k/ の関係が確立すると,対応する有声音素 /g/ を表わすのに <C> に補助記号を伏した字形,後に <G> へ発展することになる字形が用いられるようになった.こうして紀元前300年頃に <C> と <G> が分化すると,後者はギリシア・アルファベットにおいてζが収っていた位置にはめ込まれた.ζは,ラテン語では後に <Z> として再採用されアルファベットの末尾に加えられることになったものの,[z] -> [r] の rhotacism を経て初期の段階で不要とされ廃用とされていたのである.

なお,ローマン・アルファベットでは無声軟口蓋破裂音を表わすのに <c>, <k>, <q> など複数の文字が対応しており,この点について英語を含めた諸言語は複雑な歴史を経験してきた.これは,英語の各文字の名称 /siː/, /keɪ/, /kjuː/ が暗示しているように,後続母音に応じた使い分けがあったことに起因する.エトルリア語では,前7世紀あるいはその後まで,CE, KA, QO という連鎖で用いられていた (cf. Greek kappa (Ka) vs koppa (Qo)) .現在にまで続く [k] を表わす文字の過剰は,ギリシア語やエトルリア語からの遺産を受け継いでいるがゆえである.

以上,田中 (pp. 76--79, 119) を参照して執筆した.

・ 田中 美輝夫 『英語アルファベット発達史 ―文字と音価―』 開文社,1970年.

2012-07-02 Mon

■ #1162. もう1つの比較級接尾辞 -ther [comparison][suffix][etymology][indo-european][rhotacism][double_comparative][comparison]

Fortson (121--22) によれば,印欧祖語には形容詞の比較級を示す接辞には2種類あった.*-iōs と *-tero- である.前者の子音は,ゲルマン祖語で有声化して *z (*-izon-) となり,さらに rhotacism により古英語,古サクソン語,古高地ドイツ語,古ノルド語では r へ発展した.古英語では男性単数主格の接辞形は -ra である.これが,現代英語の -er へと発展してきた.ラテン語の形容詞比較級接尾辞 -ior やギリシア語の対応する -iōn も同根である.

印欧祖語 *-tero- のほうは,元来,比較級の接辞ではなかった.2つで対をなすもののうち,一方を他方と区別するための接辞であり,the one . . . the other . . . を含意した.例えば,英語 dexterous, sinister の借用元であるラテン語 dexter 「右」, sinister 「左」にそれぞれ含まれる -ter 接尾辞が,その含意を示す典型的な例だろう.語幹の意味はそれぞれはっきりしないが,dexter- は一説によれば「より良い」と解釈できるという([2010-03-22-1]の記事「#329. 印欧語の右と左」を参照).*-tero- は,英語ではグリムの法則を経て -ther に相当する.other, either, neither, whether などを見れば,「2つのものの一方」という原義がよく反映されているのが分かるだろう.類似する用法は,現代英語では絶対比較級 (absolute comparative) として認められる (ex. the upper class, a higher class hotel, the younger generation) .

*-tero- に由来する接辞は,印欧諸語で,一般に比較級を表わす接辞へと発展した.英語 after は of "away from" の比較級であり,nether (地下の)は「より低い」ほどを意味する (cf. the Netherlands) .ギリシア語に由来する presbyter (長老;司祭)は,"one who comes earlier" ほどの原義である(priest は後期ラテン語から古英語に入った短縮形).後期ラテン語 dēteriōrātus を借用した deteriorate は,dē "down" に比較級接辞 -ter を付加し,それにさらに別の比較級接辞 -ior を付加した,二重比較級 (double comparative) に由来する.

farther と further については,[2012-05-08-1]の記事「#1107. farther and further」で,far と forth の比較級の形態的な混同という説明を与えたが,語源的には far + -ther とも解される.2つの説明は必ずしも矛盾するわけではなく,th が forth にも -ther にも含まれているという点を指摘しておくことが重要だろう.

・ Fortson IV, Benjamin W. Indo-European Language and Culture: An Introduction. Malden, MA: Blackwell, 2004.

2011-01-01 Sat

■ #614. The Year of the Rabbit [etymology][rhotacism]

明けましておめでとうございます.昨年も hellog を読んで下さりましてありがとうございました.本年も広く英語史関連の話題を扱ってゆく所存です.どうぞよろしくお願いいたします.

さて,新年の話題は干支の卯年 ( the year of the Rabbit ) に引っかけて rabbit と hare について.ちょうど年男なのでウサギにこだわろうと思っていたのだが,英語で2種類ある rabbit 「アナウサギ」と hare 「ノウサギ」の違いもよく理解していなかったので調べてみた.まずは見た目から.以下は Visual Dictionary Online からの画像.

hare は rabbit よりも体が大きく,耳と後ろ足もより長い.hare はユーラシア,アフリカ,北アメリカに分布しており,日本では本州以西の野生ウサギはアマミノクロウサギを除いてすべて hare (ニホンノウサギ)であるという.一方,rabbit はヨーロッパ,アフリカ,アメリカに分布するが,飼育種のヨーロッパ産カイウサギは近代になって世界中に輸出され,オーストラリアやニュージーランドなどでは大量発生して害獣とされてきた経緯がある.日本で見慣れた普通のウサギも,外来改良種の rabbit である.ついでに,画像にあるもう1種類の pika 「ナキウサギ」はモルモットに似た尾のないウサギで,アジアと北アメリカに分布しており,日本では北海道の山岳地帯に「エゾナキウサギ」が生息する.

hare と rabbit の生物学的な区別や分布はおよそ理解できたとして,次に語源に移ろう.hare は印欧語根 *kas- "grey" に遡り得る古い語で,第2子音がゲルマン祖語で *z として,古英語で rhotacism を経た r として伝わり,hara が文証されている.ノウサギの形容詞形は leporine ( see [2010-04-18-1] ) .

一方,rabbit の語源はよく分かっていないが,英語では14世紀末に初出している ( see "rabet" in MED ) .Flemish robbe 「ウサギ」の指小形がフランス語経由で入ってきたと推測されているが定かではない.

日本語「うさぎ」の語源には諸説あるが,古形「ウ」が1拍語であるのをきらって「サギ」を補ったとするのが有力である.「サギ」は色の白い鷺からとされる.

さて,ウサギの語源うんちくはここまで.何はともあれ,卯年が良い年でありますように.

2010-05-25 Tue

■ #393. Venus は欲望の権化 [etymology][latin][loan_word][rhotacism]

金星探査機「あかつき」が2010年5月21日(金)の日本時間の午前6時58分に種子島より打ち上げられた.宇宙航空研究開発機構 JAXA ではあかつき特設サイトを立ち上げている.金星に着くのは今年の12月ということで,長旅がたった今始まったところである.

Venus はご存じローマ神話のヴィーナス(あるいはウェヌス)のことで,春・花園・豊饒の女神である.後にギリシャ神話の愛・美の女神 Aphrodite と同一視された.惑星の英語名にはローマ神話の神の名があてがわれており,Venus は金星に対応している.ラテン語 Venus の原義は「肉体的な愛」でありヴィーナスのイメージの象徴であるが,さらに起源を遡ると印欧祖語の *wen- 「欲望」に行き着く.この語根と原義は,英語本来語の wish に反映されている.

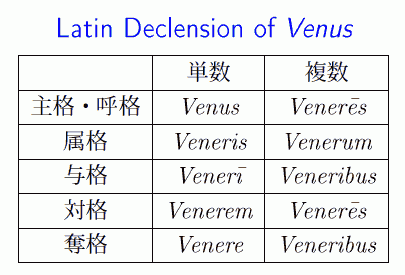

ラテン語では,語尾の s が屈折による音声環境の変化により r と交替する例が頻繁に起こる.母音に挟まれた /s/ が /z/ を経由して /r/ へと変化する rhotacism ( see [2009-06-03-1] ) はラテン語に限らず英語を含めゲルマン諸語にも広く起こっている.現代英語にはその痕跡が散発的にしか反映されていないものの,ラテン語の場合には屈折の形態論に共時的に埋め込まれている.例えば Venus の屈折は以下の通りである.

屈折表から,Venus が Vener- という交替語幹をもつことが分かるだろう.実際に,Venus と語源的に関連する多くの語が r をもっている.英語に借用された Venus の関連語を挙げてみよう.

venerable 「尊ぶべき」, venerate 「尊敬する」, venereal 「性病の」, venery 「好色;狩り,猟」, venial 「(罪が)重くない,軽い」 cf. venison 「猟獣の肉,鹿肉」

愛,敬愛,許し,欲望,肉欲,肉といった意味のつながりが見えるだろう.

Venusian 「金星の;金星人」という語があるが,これは直接にラテン語の語形成に由来するものではないことは s の保持から明らかである.Venus + -ian という派生語で,英語側の取ってつけたような語形成である.案の定,OED での初例は1874年のSF小説で,歴史の浅い語だった.

今回の話題に関しては授業で英語史5分ネタとしてスライドで取りあげたので,そちらもどうぞ.

2009-06-03 Wed

■ #36. rhotacism [rhotacism][phonetics][verners_law]

音声学的に [z] は [r] に近い音である.前者は有声歯茎摩擦音,後者は有声(後)歯茎接近音と呼ばれる.[z] から [r] への音声変化は歴史的に多くの言語で起こっており,ゲルマン語にも起こっている.この [z] から [r] への変化は,rhotacism と呼ばれる(ギリシャ語で "r" を表す <ρ> "rho" に由来).

現代英語でも,語源的に関連の深い二つの形態において <s> と <r> の綴りが交替する例が散見される.その代表例が was と were である.古英語では,それぞれ wæs と wæron という語形だった.前者は単数主語に対応する形態であり,これに -on 語尾の付いたものが,後者の複数主語に対応する形態だった.-on 語尾が付くことによって,[s] は母音に挟まれる環境となり,[z] へと有声化した.そして,この有声化した [z] が rhotacism により [r] となったのである.後に wæron の語尾の n は消失し,母音も曖昧化し,現代の were となった.

したがって,was と were の関係は不規則であるどころか,以上の音韻過程を考慮に入れれば,むしろ規則的とすら言える.

現代英語で交替を示す他の例としては:

・us / our ( OE ūs / OE ūre )

・lose / lorn ( OE -lēosan / OE loren )

・raise / rear ( ME reise / OE rǣran )

究極的には,is と are の子音の対応も rhotacism が関与していると考えられる.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow