2023-12-21 Thu

■ #5351. OED の解説でみる併置総合 parasynthesis と parasynthetic [terminology][morphology][word_formation][compound][compounding][derivation][suffix][parasynthesis][adjective][participle][noun][oed]

「#5348. the green-eyed monster にみられる名詞を形容詞化する接尾辞 -ed」 ([2023-12-18-1]) の記事で,併置総合 (parasynthesis) という術語を導入した.

OED の定義によると "Derivation from a compound; word-formation involving both compounding and derivation." とある.対応する形容詞 parasynthetic とともに,ギリシア語の強勢に関する本のなかで1862年に初出している.OED では形容詞 parasynthetic の項目のほうが解説が詳しいので,そちらから定義,解説,例文を引用する.

Formed from a combination or compound of two or more elements; formed by a process of both compounding and derivation.

In English grammar applied to compounds one of whose elements includes an affix which relates in meaning to the whole compound; e.g. black-eyed 'having black eyes' where the suffix of the second element, -ed (denoting 'having'), applies to the whole, not merely to the second element. In French grammar applied to derived verbs formed by the addition of both a prefix and a suffix.

1862 It is said that synthesis does, and parasynthesis does not affect the accent; which is really tantamount to saying, that when the accent of a word is known..we shall be able to judge whether a Greek grammarian regarded that word as a synthetic or parasynthetic compound. (H. W. Chandler, Greek Accentuation Preface xii)

1884 That species of word-creation commonly designated as parasynthetic covers an extensive part of the Romance field. (A. M. Elliot in American Journal of Philology July 187)

1934 Twenty-three..of the compound words present..are parasynthetic formations such as 'black-haired', 'hard-hearted'. (Review of English Studies vol. 10 279)

1951 Such verbs are very commonly parasynthetic, taking one of the prefixes ad-, ex-, in-. (Language vol. 27 137)

1999 Though broad-based is two centuries old, zero-based took off around 1970 and missile lingo gave us land-based, sea-based and space-based. A discussion of this particular parasynthetic derivative is based-based. (New York Times (Nexis) 27 June vi. 16/2)

研究対象となる言語に応じて parasynthetic/parasynthesis の指す語形成過程が異なるという事情があるようで,その点では要注意の術語である.英語では接尾辞 -ed が参与する parasynthesis が,その典型例として挙げられることが多いようだ.ただし,-ed parasynthesis に限定して考察するにせよ,いろいろなパターンがありそうで,形態論的にはさらに細分化する必要があるだろう.

2023-12-20 Wed

■ #5350. the green-eyed monster にみられる名詞を形容詞化する接尾辞 -ed (3) [morphology][word_formation][compound][compounding][derivation][suffix][parasynthesis][adjective][participle][oed][conversion][johnson][coleridge]

一昨日と昨日に引き続き,green-eyed のタイプの併置総合 (parasynthesis) にみられる名詞に付く -ed について (cf. [2023-12-18-1], [2023-12-19-1]) .

OED の -ed, suffix2 より意味・用法欄の解説を引用したい.

Appended to nouns in order to form adjectives connoting the possession or the presence of the attribute or thing expressed by the noun. In modern English, and even in Middle English, the form affords no means of distinguishing between the genuine examples of this suffix and those participial adjectives in -ed, suffix1 which are ultimately < nouns through unrecorded verbs. Examples that have come down from Old English are ringed:--Old English hringede, hooked: --Old English hócede, etc. The suffix is now added without restriction to any noun from which it is desired to form an adjective with the sense 'possessing, provided with, characterized by' (something); e.g. in toothed, booted, wooded, moneyed, cultured, diseased, jaundiced, etc., and in parasynthetic derivatives, as dark-eyed, seven-hilled, leather-aproned, etc. In bigoted, crabbed, dogged, the suffix has a vaguer meaning. (Groundless objections have been made to the use of such words by writers unfamiliar with the history of the language: see quots.)

基本義としては「~をもつ,~に特徴付けられた」辺りだが,名詞をとりあえず形容詞化する緩い用法もあるとのことだ.名詞に -ed が付加される点については,本当に名詞に付加されているのか,あるいは名詞がいったん動詞に品詞転換 (conversion) した上で,その動詞に過去分詞の接尾辞 -ed が付加されているのかが判然としないことにも触れられている.品詞転換した動詞が独立して文証されない場合にも,たまたま文証されていないだけだとも議論し得るし,あるいは理論上そのように考えることは可能だという立場もあるかもしれない.確かに難しい問題ではある.

上の引用の最後に「名詞 + -ed」語の使用に反対する面々についての言及があるが,OED が直後に挙げているのは具体的には次の方々である.

1779 There has of late arisen a practice of giving to adjectives derived from substantives, the termination of participles: such as the 'cultured' plain..but I was sorry to see in the lines of a scholar like Gray, the 'honied' spring. (S. Johnson, Gray in Works vol. IV. 302)

1832 I regret to see that vile and barbarous vocable talented..The formation of a participle passive from a noun is a licence that nothing but a very peculiar felicity can excuse. (S. T. Coleridge, Table-talk (1836) 171)

Johnson と Coleridge を捕まえて "writers unfamiliar with the history of the language" や "Groundless objections" と述べる辺り,OED はなかなか手厳しい.

2023-12-19 Tue

■ #5349. the green-eyed monster にみられる名詞を形容詞化する接尾辞 -ed (2) [morphology][word_formation][compound][compounding][derivation][suffix][parasynthesis][adjective][participle][oed][germanic][old_saxon][old_norse][latin]

昨日の記事 ([2023-12-18-1]) の続編で,green-eyed のタイプの併置総合 (parasynthesis) による合成語について.今回は OED を参照して問題の接尾辞 -ed そのものに迫る.

OED では動詞の過去分詞の接尾辞としての -ed, suffix1 と,今回のような名詞につく接尾辞としての -ed, suffix2 を別見出しで立てている.後者の語源欄を引用する.

Cognate with Old Saxon -ôdi (not represented elsewhere in Germanic, though Old Norse had adjectives similarly < nouns, with participial form and i-umlaut, as eygðr eyed, hynrdr horned); appended to nouns in order to form adjectives connoting the possession or the presence of the attribute or thing expressed by the noun. The function of the suffix is thus identical with that of the Latin past participial suffix -tus as used in caudātus tailed, aurītus eared, etc.; and it is possible that the Germanic base may originally have been related to that of -ed, suffix1, the suffix of past participles of verbs formed upon nouns.

この記述によると,ゲルマン語派内部でも(狭い分布ではあるが)対応する接尾辞があり,さらに同語派外のラテン語などにも対応する要素があるということになる.共通の祖形はどこまで遡れるのか,あるいは各言語(派)での独立平行発達なのか,あるいは一方から他方への借用が考えられるのかなど,たやすく解決しそうにない問題のようだ.

もう1つ考慮すべき点として,この接尾辞 -ed が単純な名詞に付く場合 (ex. dogged) と複合名詞に付く場合 (ex. green-eyed) とを,語形成の形態論の観点から同じものとみてよいのか,あるいは異なるものと捉えるべきなのか.歴史的にも形態理論的にも,確かに興味深い話題である.

2023-12-18 Mon

■ #5348. the green-eyed monster にみられる名詞を形容詞化する接尾辞 -ed [terminology][morphology][word_formation][compound][compounding][derivation][suffix][shakespeare][personification][metaphor][conversion][parasynthesis][adjective][participle][noun]

khelf(慶應英語史フォーラム)内で運営している Discord コミュニティにて,標題に掲げた the green-eyed monster (緑の目をした怪物)のような句における -ed について疑問が寄せられた.動詞の過去分詞の -ed のようにみえるが,名詞についているというのはどういうことか.おもしろい話題で何件かコメントも付されていたので,私自身も調べ始めているところである.

論点はいろいろあるが,まず問題の表現に関連して最初に押さえておきたい形態論上の用語を紹介したい.併置総合 (parasynthesis) である.『新英語学辞典』より解説を読んでみよう.

parasynthesis 〔言〕(併置総合) 語形成に当たって(合成と派生・転換というように)二つの造語手法が一度に行なわれること.例えば,extraterritorial は extra-territorial とも,(extra-territory)-al とも分析できない.分析すれば extra+territory+-al である.同様に intramuscular も intra+muscle+-ar である.合成語 baby-sitter (= one who sits with the baby) も baby+sit+-er の同時結合と考え,併置総合合成語 (parasynthetic compound) ということができる.また blockhead (ばか),pickpocket (すり)も,もし主要語 -head, pick- が転換によって「人」を示すとすれば,これも併置総合合成語ということができある.

上記では green-eyed のタイプは例示されていないが,これも併置総合合成語の1例といってよい.a double-edged sword (両刃の剣), a four-footed animal (四つ脚の動物), middle-aged spread (中年太り)など用例には事欠かない.

なお the green-eyed monster は言わずと知れた Shakespeare の Othello (3.3.166) からの句である.green-eyed も the green-eyed monster もいずれも Shakespeare が生み出した表現で,以降「嫉妬」の擬人化の表現として広く用いられるようになった.

今後もこのタイプの併置総合について考えていきたい.

・ 大塚 高信,中島 文雄(監修) 『新英語学辞典』 研究社,1982年.

2020-06-03 Wed

■ #4055. parasynthesis [parasynthesis][compounding][compound][derivation][derivative][word_formation][morphology][terminology][back_formation][conversion]

parasynthesis(並置総合)は語形成 (word_formation) の1種で,複合 (compounding) と派生 (derivation) を一度に行なうものである.この語形成によって作られた語は,"parasynthetic compound" あるいは "parasyntheton" (並置総合語)と呼ばれる.その具体例を挙げれば,warm-hearted, demoralize, getatable, baby-sitter, extraterritorial などがある.

extraterritorial で考えてみると,この語は extra-(territori-al) とも (extra-territory)-al とも分析するよりも,extra-, territory, -al の3つの形態素が同時に結合したものと考えるのが妥当である.結合の論理的順序についてどれが先でどれが後かということを決めるのが難しいということだ.この点では,「#418. bracketing paradox」 ([2010-06-19-1]),「#498. bracketing paradox の日本語からの例」 ([2010-09-07-1]),「#499. bracketing paradox の英語からの例をもっと」 ([2010-09-08-1]) の議論を参照されたい.そこで挙げた数々の例はいずれも並置総合語である.

品詞転換 (conversion) あるいはゼロ派生 (zero-derivation) を派生の1種と考えるならば,pickpocket や blockhead のような (subordinative) exocentric compound も,複合と派生が同時に起こっているという点で並置総合語といってよいだろう.

石橋(編)『現代英語学辞典』 (p. 630) では並置総合語を要素別に5種類に分類しているので,参考までに挙げておこう.

(1) 「形容詞+名詞+接尾辞」 hot-tempered, old-maidish. (2) 「名詞+名詞+接尾辞」 house-wifely, newspaperdom. (3) 「副詞+動詞+接尾辞」 oncoming, half-boiled. (4) 「名詞+動詞+接尾辞」 shopkeeper, typewriting. (5) そのほか,matter-of-factness, come-at-able (近づきやすい)など.

・ 大塚 高信,中島 文雄(監修) 『新英語学辞典』 研究社,1982年.

・ 石橋 幸太郎(編) 『現代英語学辞典』 成美堂,1973年.

2010-09-08 Wed

■ #499. bracketing paradox の英語からの例をもっと [morphology][derivative][back_formation][word_formation][parasynthesis]

[2010-06-19-1], [2010-09-07-1]で扱った bracketing paradox について,Spencer を参照して英語からの例をもっと挙げてみたい.形態論上,語彙論上いろいろな種類の例があるようだが,ここでは分類せずにフラットに例を挙げる.

| word | morphological analysis | semantic analysis |

|---|---|---|

| atomic scientist | [atomic [scient ist]] | [[atomic science] ist] |

| cross-sectional | [cross [section al]] | [[cross section] al] |

| Gödel numbering | [Gödel [number ing]] | [[Gödel number] ing] |

| hydroelectricity | [hydro [electric ity]] | [[hydro electric] ity] |

| macro-economic | [macro [econom ic]] | [[macro economy] ic] |

| set theorist | [set [theory ist]] | [[set theory] ist] |

| transformational grammarian | [transformational [grammar ian]] | [[transformational grammar] ian] |

| ungrammaticality | [un [grammatical ity]] | [[un grammatical] ity] |

| unhappier | [un [happi er]] | [[un happy] er] |

atomic scientist の分析が示唆するように,science と scientist の形態上の関係は必ずしも単純ではない.単に基体 ( base ) に接辞 ( affix ) を付加して語形成するわけではないからである.ここに bracketing paradox にまつわる形態理論上の難しさがある.次の各例は,想定される基体に接辞を付加するだけでは生成されない明確な例である.

| derivative | base |

|---|---|

| baroque flautist | baroque flute |

| Broca's aphasic | Broca's aphasia |

| civil servant | civil service |

| electrical engineer | electrical engineering |

| general practitioner | general practice |

| medieval sinologue | medieval China |

| modern hispanist | modern Spain/Spanish |

| moral philosopher | moral philosophy |

| nuclear physicist | nuclear physics |

| serial composer | serial composition |

| Southern Dane | Southern Denmark |

| theoretical linguist | theoretical linguistics |

| urban sociologist | urban sociology |

結果として生じる派生語のほうが短くなってしまう例すらあるので,[2009-08-12-1], [2009-08-13-1]などで見た逆成 ( back-formation ) の例とも考えられる.実際に Spencer はこれらの語形成( personal noun に関するものに限るが)を,"a novel type of word formation process, a productive back-formation" (680) と結論づけている.

通時的な関心からみると,"a novel type of word formation process" という表現が気になる."novel" には比較的最近の新しい傾向という含みがあるが,この語形成の生産性が通時的に伸長してきたという事実はあるのだろうか.直感的には,現代の職業や役割の細分化にともなって atomic scientist のような複合語的 personal noun の需要が増えてきているということは言えそうである.

・ Spencer, Andrew. "Bracketing Paradoxes and the English Lexicon." Language 64 (1988): 663--82.

2010-09-07 Tue

■ #498. bracketing paradox の日本語からの例 [morphology][derivative][japanese][word_formation][parasynthesis]

[2010-06-19-1]で bracketing paradox という現象を取り上げた.派生や複合など複雑な構造をもった形式において,意味と形態の構造が一致しない現象である.unhappiest は,意味的には間違いなく [[un-[happi-A]]A-est]A ( unhappi-est ) だが,形態的には [un-[[happi-A]-est]A]A ( un-happiest ) でなければおかしい.

この問題に関心をもち関連する Spencer の論文を読んでみたら,これまでに様々な理論的な説明が与えられてきたことがわかった.しかし,いまだに完全な解決には至っていないようである.

同じ論文で bracketing paradox について日本語からの例が挙げられていたので紹介したい (665 fn) .「小腰(こごし)をかがめる」という表現で,「小」は「腰をかがめる」という動詞句全体にかかって「ちょっと腰をかがめる」ほどの意味である.ここでは大腰に対して小腰なるものを話題にしているわけではなく,「小」と「腰をかがめる」の間に統語意味上の切れ目がある.ところが,「こごし」と連濁が生じていることから,形態的には「小」と「腰」は密接に関係していると考えざるをえない.ここに意味と形態の構造の不一致が見られる.

なるほどと思い,類似表現を考えてみたらいくつか思いついた.「小腹がすく」や「小気味悪い」は連濁を含んでおり,同様の例と考えてよいだろう.「小耳にはさむ」も,連濁を含んではいないが類例として当てはまりそうだ.他にも「小?」でいろいろ出てきそうだが,「大?」では思いつかなかった.

・ Spencer, Andrew. "Bracketing Paradoxes and the English Lexicon." Language 64 (1988): 663--82.

2010-06-19 Sat

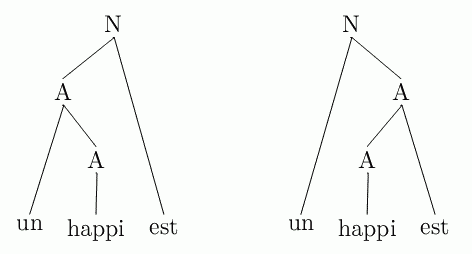

■ #418. bracketing paradox [morphology][derivative][parasynthesis][bracketing_paradox]

英語形態論の理論に bracketing paradox という問題がある.語を形態分析するときに,意味と形態の関係に不一致が生じるという問題である.形態分析に,樹形図 ( tree diagram ) やその簡易版としてのラベル付き角かっこ ( labelled bracketing ) が用いられることからこの名がついている.

unhappiness という語を考えよう.この形態分析は単純で,[[un-[happi-A]]A-ness]N ( unhappi-ness ) と分析される.語根の happi にまず un- が接頭辞付加され,その上で -ness が接尾辞付加されるという順番である.先に -ness を付加して,それから un- を付加するという分析 [un-[[happi-A]-ness]N]N ( un-happiness ) は不適切である.なぜならば,名詞に un- を接頭辞付加する例はきわめて少なく,一般的でないからである ( ex. unease, unrest, unconcern ) .

では,unhappiest はどうだろうか.unhappiness と同様の分析(左下図) [[un-[happi-A]]A-est]A ( unhappi-est ) で問題ないだろうか.確かに unhappiest は意味の上では unhappy の最上級を表すのであり,happiest の否定を表すわけではないので,unhappi-est という形態分析は意味分析とも一致しており申し分ないように見える.しかし,問題がある.最上級の接尾辞 -est は三音節の基体には付加することができないからである.三音節の形容詞の最上級は most を用いる迂言法が規則である.だが,だからといって代案(右下図)の [un-[[happi-A]-est]A]A ( un-happiest ) という形態分析を採用すると,意味分析との食い違いが生じてしまう.un- によって三音節になる形容詞については特例が働くということだろうか.理論的には悩ましい問題である.

・ Carstairs-McCarthy, Andrew. An Introduction to English Morphology. Edinburgh: Edinburgh UP, 2002. 134.

(後記 2010/06/23(Wed):Bracketing paradox の説明記事を Wikipedia と Lexicon of linguistics でみつけた.)

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow