2024-05-18 Sat

■ #5500. 中英語の職業名ベースの姓の分類 [onomastics][personal_name][name_project][by-name][occupational_term][address_term]

職業名ベースの姓については,これまで occupational_term の記事群で取り上げてきた.Fransson (27--28) が一般的な分類を与えているので,そちらを掲げておきたい

1. dignitaries and officers

1. Sheriff, mayor, judge, clerk, etc.

2. Military officers

3. Ecclesiastical officers

2. occupations belonging to the country

1. Agricultural occupations

2. Pastoral occupations

3. Forestal and venary occupations

3. those who manufacture or sell different articles

1つめの「高位」の職業名は,そのまま呼称・尊称 address_term ともなり得る場合が多いことに注意を要する.2つめは農業・牧畜・林務・狩猟に関する「田舎」の職業である.3つめがおおよそ都市と商業の職業であり,職業名ベースの姓としてこれまで取り上げてきた例のほぼすべてがここに属する.

職業名(ベースの姓)の本格的な研究のためには,3種類のいずれをも対象に含める必要があるだろう.

・ Fransson, G. Middle English Surnames of Occupation 1100--1350, with an Excursus on Toponymical Surnames. Lund Studies in English 3. Lund: Gleerup, 1935.

2022-12-28 Wed

■ #4993. 呼称は短化しやすい [address_term][abbreviation][shortening][disguised_compound][personal_pronoun][vocative][honorific]

呼称 (address_term) や称号の類いは音形が短くなりやすいという.言われてみればそのように思われる.Bybee (42) の短い説明だが,なるほどと思った.

Terms of address also tend to undergo special reduction. Spanish usted 2nd person singular developed out of the longer and more elegant phrase vuestra merced 'your grace'. Old English hlafweard which contains the roots hlaf 'loaf' and weard 'keeper' is reduced to hlaford and eventually lord. Both Mrs. [mɪsɨz] or [mɪzɨz] and Miss [mɪs] are reduced forms of mistress.

呼称が短化しやすいのは,1つには日常的によく発せられる表現だからだろう.人々の口に頻繁にのぼるからこそ,音形に弱化や短縮が起こりやすいといえそうだ.一般に英語の人称代名詞(一種の呼称といってよい語類)には弱形と強形があるが,高頻度だからこそ短化にさらされやすいわけだし,極端に短化する,つまりゼロになることを嫌い,かえって強化する必要にもさらされるのだろう (cf. 「#3713. 機能語の強音と弱音」 ([2019-06-27-1]),「#1198. ic → I」 ([2012-08-07-1]),「#2076. us の発音の歴史」 ([2015-01-02-1]),「#2077. you の発音の歴史」 ([2015-01-03-1]).

もう1つは,特に Lord や Mrs. のように称号として用いられ,次に人名が続く場合には,個人を強く特定する力をもつ人名の部分にこそ強勢が置かれるのが自然で,前置される称号が相対的に弱く発音されやすいという事情があるのではないか.

ところで,上記の lord (古英語の原義は「パンを守る男」)のみならず,lady も古英語の原義が「パンをこねる女」だったように,実は複合語だった.現代英語の共時的な観点からは複合語に見えないため,このような語を偽装複合語 (disguised_compound) と呼んでいる (cf. 「#23. "Good evening, ladies and gentlemen!"は間違い?」 ([2009-05-21-1]),「#260. 偽装合成語」 ([2010-01-12-1])).英語史ではおもしろい語源の話題としてよく知られているが,なぜこの2語がここまで短化したのかという理由を考えたことはなかった.今回,Bybee の指摘にハッとした次第.呼称は短化しやすいのだ.

今回の話題と関連して,「#895. Miss は何の省略か?」 ([2011-10-09-1]),「#1950. なぜ Bill が William の愛称になるのか?」 ([2014-08-29-1]),「#1951. 英語の愛称」 ([2014-08-30-1]),「#3408. Elizabeth の数々の異名」 ([2018-08-26-1]),「#4404. 日本語由来の敬称 san」 ([2021-05-18-1]) なども参照.

・ Bybee, Joan. Language Change. Cambridge: CUP, 2015.

2021-03-23 Tue

■ #4348. 人を呼ぶということ [address_term][politeness][pragmatics][historical_pragmatics][anthropology][personal_pronoun][personal_name][onomastics][t/v_distinction][taboo][title][honorific][face]

言語学では「人を呼ぶ」という言語行為は,人類言語学,社会言語学,語用論,人名学など様々な観点から注目されてきた.本ブログの関心領域である英語史の分野でも,人名 (anthroponym),呼称 (address_term),2人称代名詞の t/v_distinction の話題など,「人を呼ぶ」ことに関する考察は多くなされてきた.身近で日常的な行為であるから,誰もが興味を抱くタイプの話題といってよい.

しかし,そもそも「人を呼ぶ」とはどういうことなのか.滝浦 (78--79) より,示唆に富む解説を引用する.

すこし回り道になるが,“人を呼ぶ”ことの根本的な意味を確認しておきたい.文化人類学的に見れば,人を呼ぶことは声で相手に“触れる”ことであり,基本的なタブーに抵触する側面を持つ.そのため,多くの言語文化において,呼ぶことの禁止,あるいはそれに起因する敬避的呼称が発達した.日本語もこのタブーの影響が強く,敬避的呼称の例は,たとえば「僕(=しもべ)」「あなた(=彼方)」「御前(=人物の“前”の場所)」「○○殿(=建物名)」「陛下(=階段の下)」等々,いくらでも挙げることができる.相手を上げ自分を下げ,また,相手の“人”を呼ぶ代わりに方向や場所を呼ぶこうした方式は,呼ぶことで自分と相手が触れてしまうのを避けるために,“なるべく呼ばないようにして呼ぶ”ことが動機づけになっている遠隔化的呼称である.

一方,相手ととくに親しい関係にある場合には,こうしたタブー的な動機づけは反転し,むしろ相手の“人”をじかに呼び,相手の内面に踏み込んでゆくような呼称となる.これは,相手の領域に踏み込んでも人間関係は損なわれない――そのくらい2人の間には隔てがない――という含みの,共感的呼称である.固有名(とくに姓の呼び捨てや下の名で呼ぶこと)による呼称,限られた人しか知らない愛称による呼称が典型だが,代名詞による呼称もその傾きを持つ.

人を呼ぶのは一種のタブー (taboo) であるということ,しかしそれはしばしば破られるべきタブーであり,そのための呼称が多かれ少なかれオープンにされているということが重要である.人を呼んではいけない,しかし呼ばざるをえない,という矛盾のなかで,私たちはその矛盾による問題を最小限に抑えようとしながら,日々言語行為を行なっているのである.

・ 滝浦 真人 『ポライトネス入門』 研究社,2008年.

2019-01-02 Wed

■ #3537. 17世紀のネガティヴ・ポライトネス化の社会語用論的背景 [address_term][politeness][t/v_distinction][emode][title][sociolinguistics][pragmatics][historical_pragmatics][personal_pronoun]

「#3527. 呼称のポライトネスの通時変化,代名詞はネガティヴへ,名詞はポジティヴへ」 ([2018-12-23-1]) でみたように,近代英語の呼称を用いたポライトネス戦略は,なかなか複雑なものだったようだが,椎名 (66--67) は,呼称を通時的に調べてみると貧弱化や単純化の方向が確認されるという.その社会語用論的な背景についてコメントされている箇所があるので,引用しよう.

通時的に見ると,使用される語彙や意味の変化,修飾語 (modification) の減少による address terms の構造の単純化など,幾つかの変化が見られる.原因としては,識字率の向上・郵便制度の整備・プライバシーの尊重・社会的階層構造の流動化があげられている.簡単に言うと,幅広い階級において識字率が向上すると同時に,郵便制度が完備することにより,上流階級に限られていた手紙を書く習慣が庶民にも広がり,多くの人によって頻繁に書かれるようになったことである.もう片方には,人々の階級の流動性が高まり,人々の敬称が複雑化したことがあげられる.そうした社会的・文化的な諸事情により address terms が単純化していったのである.つまり,人々の階級の変動が多い時代には,礼を失することのない安全策として negative politeness の度合いの高い address terms を使うようになっていったということである.

「安全策として」説は,2人称単数代名詞 thou/you の対立が,近代英語期にネガティヴ・ポライトネスを表わす後者の you の方向へ解消されたのがなぜかを説明するのにも,しばしば引き合いに出される (cf. 「#1336. なぜ thou ではなく you が一般化したか? (2)」 ([2012-12-23-1])).当時の社会背景を汲み取った上で再訪してみたい問題である.

・ 椎名 美智 「第3章 歴史語用論における文法化と語用化」『文法化 --- 新たな展開 ---』秋元 実治・保坂 道雄(編) 英潮社,2005年.59--74頁.

2018-12-23 Sun

■ #3527. 呼称のポライトネスの通時変化,代名詞はネガティヴへ,名詞はポジティヴへ [address_term][politeness][t/v_distinction][emode][title][honorific][face][personal_pronoun][solidarity]

椎名 (65--72) は,1640--1760年までの gentry comedy を含むコーパスで,呼称 (address_term) の表現を調査した.

呼称は,大きく negative politeness を指向する "deferential type" と positive politeness を指向する "familiar type" に区分される.これは,2人称代名詞でいえば you と thou の区別に相当し,名詞(句)でいえば,たとえば Lord と dear の区別に相当する (cf. 「#2131. 呼称語のポライトネス座標軸」 ([2015-02-26-1])) .歴史的な事実としておもしろいのは,代名詞と名詞(句)の呼称の変化に関して,調査された初期近代英語期から,その後の後期近代英語期および現代英語期にかけて,傾向が異なっていることだ.代名詞では,よく知られているように negative politeness が重視されたかのように thou ではなく you が一般化した.ところが,名詞(句)では,むしろ dear や名前 (first name) での呼びかけのように positive politeness が重視されて,現在に至っている.椎名 (69) の指摘するとおり,「nominal address terms の変化の方向が pronominal address terms の変化の方向と逆だということ」である.

2人称代名詞に関して,なぜ thou ではなく you の方向で一般化したのかについては,「#1127. なぜ thou ではなく you が一般化したか?」 ([2012-05-28-1]),「#1336. なぜ thou ではなく you が一般化したか? (2)」 ([2012-12-23-1]) で話題にしてきたが,ここに新たな論点が加わったように思われる.つまり,なぜ名詞(句)の呼びかけ表現では,むしろ親密 (familiarity) や団結 (solidarity) を示す方向が選択されたのか.これは偶然だろうか.あるいは総合的なバランスということだろうか.

・ 椎名 美智 「第3章 歴史語用論における文法化と語用化」『文法化 --- 新たな展開 ---』秋元 実治・保坂 道雄(編) 英潮社,2005年.59--74頁.

2018-10-16 Tue

■ #3459. 16--17世紀の君主の称号は Grace か Highness か Majesty か? [eebo][corpus][title][address_term][honorific][monarch]

標題は「#3095. Your Grace, Your Highness, Your Majesty」 ([2017-10-17-1]) で取り上げた話題である.初期近代英語期のトピックなので,EEBO (Early English Books Online) で調査するのにふさわしいと思い,Early English Books Online corpus のインターフェースを用いて検索してみた.

検索欄には "your|his|her majesty|majestie|highness|grace" を入力し,検索結果として出力されたデータについて,所有代名詞の種類や異綴字は一緒くたに扱いつつ,GRACE 系,Highness 系,Majesty 系の3つに整理した.本来であれば実際の指示対象が君主か否かをコンコーダンスラインで逐一確認する必要があるのだが,今回はあくまで傾向を知るための粗い調査なので,あしからず.

| 1470s | 1480s | 1490s | 1500s | 1510s | 1520s | 1530s | 1540s | 1550s | 1560s | 1570s | 1580s | 1590s | 1600s | 1610s | 1620s | 1630s | 1640s | 1650s | 1660s | 1670s | 1680s | 1690s | Total | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| GRACE | 65 | 133 | 145 | 92 | 69 | 130 | 319 | 622 | 544 | 773 | 1169 | 2124 | 1174 | 1682 | 1664 | 1483 | 1790 | 2088 | 3222 | 2296 | 3200 | 4092 | 3216 | 32092 |

| HIGHNESS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 31 | 0 | 38 | 1922 | 1252 | 1328 | 2727 | 1360 | 8671 |

| MAJESTY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 21 | 88 | 142 | 592 | 1856 | 7919 | 7753 | 6102 | 5463 | 12735 | 9012 | 51701 |

| Total | 65 | 133 | 145 | 92 | 69 | 130 | 319 | 622 | 544 | 773 | 1175 | 2142 | 1195 | 1770 | 1813 | 2106 | 3646 | 10045 | 12897 | 9650 | 9991 | 19554 | 13588 | 92464 |

傾向は明確である.16世紀中は GRACE がほぼ唯一の称号だが,17世紀に入ると MAJESTY が加速度的に増え,1630年代には GRACE を追い抜く.MAJESTY は James I の治世 (1603--25) の後半に確立したとされてきたが,今回の結果もほぼそれに合致している.一方,HIGHNESS は17世紀半ばに突如として増えてはくるが,他の2つより優勢になったことはない.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2017-10-17 Tue

■ #3095. Your Grace, Your Highness, Your Majesty [pragmatics][title][address_term][honorific][monarch][personal_pronoun][agreement]

イギリス君主を呼称・指示するのに,Majesty という称号が用いられる.通常,所有格を伴い,Your Majesty, Her Majesty, His Majesty, Their Majesties, the Queen's Majesty, the King's Majesty などと使われる.Your Majesty は2人称代名詞で受けられるが,動詞に対しては3人称単数で一致するという特殊な用法を示す.

英語における Your Majesty などの「所有格 + Majesty」という敬称の型は,ラテン語の対応表現にならって中英語期から用いられていたが,平行して Your Grace や Your Highness なども同義で用いられていた.石井 (87) によれば,Your Majesty の使用が確立したのは,チューダー朝の開祖 Henry VII の治世下 (1485--1509) においてだったという.

チューダー王朝の開祖ヘンリー七世は,王家のしきたりをいくつか変えたり新設したりしたが,そのなかに王の尊称がある.それまでは,国王の尊称は Your Grace だったが,それを Your Majesty に改め,王権をいちだんと高める措置をとった.以来,君主には Your Majesty と呼びかけるのがルールになっている.

しかし,実際にはチューダー朝の後続の君主たちも,一貫して Your Majesty と呼ばれていたわけではなく,従来からの Your Grace, Your Highness も用いられていた.さらにスチュアート朝でも,開祖 James I に対して Your Majesty と並んで Your Highness も無差別に用いられていた.OED の majesty, n. の語義2の説明によれば,Your Majesty の定着は17世紀のことだったという.James I の治世の後半には確立したようだ.

It was not until the 17th cent. that Your Majesty entirely superseded the other customary forms of address to the sovereign in English. Henry VIII and Queen Elizabeth I were often addressed as 'Your Grace' and 'Your Highness', and the latter alternates with 'Your Majesty' in the dedication of the Bible of 1611 to James I.

チューダー朝からスチュアート朝にかけて,互いに重複しながらも,およそ Your Grace → Your Highness → Your Majesty と移り変わってきたことになる.おりしも絶対王政が敷かれ,君主の権威がいよいよ高まってきた時代である.音節が1つずつ増え,より重く厳かになってきているようで興味深い.

・ 石井 美樹子 『図説 イギリスの王室』 河出書房,2007年.

2015-02-26 Thu

■ #2131. 呼称語のポライトネス座標軸 [politeness][face][pragmatics][title][address_term][honorific][term_of_endearment]

呼称語 (address term) は,談話標識としてポライトネスの程度を調整する機能,人間関係の距離を調整する機能をもっている.呼称語は,「#1564. face」 ([2013-08-08-1]) の記事でも触れたように,相手の面子 (face) を尊重する戦略の1つでもある.

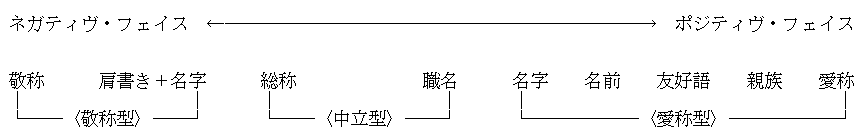

呼称語には様々なものがあるが,大きく分けて negative face への指向強い「敬称型」 (derefential type) ,positive face への指向の強い「愛称型」 (familiar type) ,中間的な「中立型」 (neutral type) の3種がある.これらをポライトネス座標軸に並べると,Raumolin-Brunberg を参照した椎名 (80) にあるとおり,次のように図示できる.

左から右へみていくと,敬称型には Sir のような敬称 (honorific) と Mr. Smith のような肩書き+名字などがある.中立型には woman などの総称 (generic) や captain などの職名 (occupational) がある.愛称型には Smith のような名字 (surname) や John のような名前 (first name),friend のような友好語 (familiariser),uncle などの親族語 (kinship term),dear などの愛称 (endearment) がある.

しばしば英語には敬語がないといわれるが,日本語の敬語体系に対応するものがないだけであり,「#1034. 英語における敬意を示す言語的手段」 ([2012-02-25-1]) でみたように英語なりの待遇表現は豊富に存在する.上記の英語の呼称語も,座標軸上に連続体をなしていることからもわかるとおり,選び方次第で相当に精妙な敬意や人間関係を示すことを可能にしている.英語では日本語以上に呼称語を会話の中で頻繁に織り交ぜるが,これは英語が日本語とは異なる戦略によってポライトネスを操作しているということにほかならない.

近年,歴史語用論の立場から,英語の呼称語の分布の通時的推移などが研究されてきている.通時的な比較研究や共時的な対照研究など,将来性のあるテーマである.関連する記事としては,address_term や title を参照.

・ 椎名 美智 「初期近代英語期の法廷言語の特徴」『歴史語用論の世界 文法化・待遇表現・発話行為』(金水 敏・高田 博行・椎名 美智(編)),ひつじ書房,2014年.77--104頁.

2014-08-31 Sun

■ #1952. 「陛下」と Your Majesty にみられる敬意 [honorific][title][address_term][politeness][euphemism][rhetoric][metonymy][personal_pronoun][bible][t/v_distinction]

標記の日本語表現と英語表現は,それぞれ天皇と国王を指示する呼称であり至高の敬意を表わす.いずれの表現にも politeness や euphemism の戦略が複数埋め込まれており,よくぞここまで工夫したと思わせる語句となっている.

「陛下」は元来宮殿に上る階段の下を指した.そこには取次の近臣がおり,その近臣を経由して,伝達事項が天皇の上聞に達することになっていた.本来は場所を表わす語句によりそこにいる取次を間接的に指示し,さらにその取次を指示することにより上にいる天皇を間接的に指示するのだから,2重の換喩 (metonymy) であり,ポライトネスを著しく意識した婉曲表現でもある.「敬して遠ざく」の極致だろう.また,「下」は反意語「上」を否応なしに想起させ,天皇の至上性を暗示する点で,緩叙法 (litotes) の効果をも併せもつ.表現としては中国で天子の敬称として用いていたものが日本にも伝わったものであり,古くは天皇にはむしろ類義語「殿下」の称号が付された.明治以降,皇室典範の規程により,天皇と三后には「陛下」,三后以外の皇族には「殿下」と使い分けが定められ,今に至っている.

英語の Your Majesty も,ポライトネス戦略の点からは「陛下」に負けていない.まず,「#440. 現代に残る敬称の you」 ([2010-07-11-1]) でみたように,Your そのものが敬意を含んでいる (cf. t/v_distinction) .次に,Majesty はそれ自身の意味として至高の美徳を表わしている.加えて,その至高の美徳という抽象的な性質によって,具体的な王を間接的に指示している.ここには,換喩による間接性と婉曲性が感じられる.なお,抽象的な性質によって具体的な人や物を指す例は,She is our last hope., His latest novel is a complete failure., Our daughter is a great pride and joy to us. のような表現にも見ることができ,換喩として一般的なものである (cf. Stern 319--20) .

なお,Majesty のこの用法の初出は,OED によると,14世紀後半である.

a1387. J. Trevisa tr. R. Higden Polychron. (St. John's Cambr.) (1872) IV. 9 (MED), Whanne Alisaundre..wente toward his owne contray, þe messangers..of Affrica, of Spayne, and of Italy come in to Babilon to ȝilde hem to his lordschipe and mageste [L. ejus ditioni].

しかし,君主の敬称として定着したのは17世紀のことであり,それ以前には Henry III や Queen Elizabeth I が Your Grace や Your Highness と呼ばれるなど,諸形が交替した.James I に捧げられた The Authorised Version (The King James Version [KJV]) では,Your Highness と Your Majesty がともに用いられている.

「陛下」,Your Majesty,そして関連するいくつかの表現は,それぞれ異なるポライトネス・ストラテジーによってではあるが,最高度の敬意を表わすために作り出された感心するほど巧みな造語である.敬礼!

・ Stern, Gustaf. Meaning and Change of Meaning. Bloomington: Indiana UP, 1931.

2014-06-23 Mon

■ #1883. 言語における性,その問題点の概観 [gender][gender_difference][category][agreement][personal_pronoun][title][address_term][political_correctness][sociolinguistics][language_planning]

言語と性 (gender) を巡る諸問題について,本ブログでは gender や gender_difference の記事で考察してきた.そのなかには,文法性 (grammatical gender) という範疇 (category) ,統語上の一致 (agreement) ,人称代名詞 (personal_pronoun) の指示対象など,形式的・言語学的な問題もあれば,性差に関する political_correctness,Miss/Mrs./Ms. などの称号 (title) ,談話の男女差,女性の言語変化への関与など,文化的・社会言語学的な問題もある.言語における性の問題はこのように広い領域を覆っている.

このように広すぎて見通しが利かない分野だという印象をもっていたのだが,Hellinger and Bussmann 編 Gender across Languages の序章を読んで,頭がクリアになった.章節立て (1) を眺めるだけでも,この領域の覆う範囲がおよそ理解できるような,すぐれた構成となっている.

1. Aims and scope of "Gender across languages"

2. Gender classes as a special case of noun classes

2.1 Classifier languages

2.2 Noun class languages

3. Categories of gender

3.1 Grammatical gender

3.2 Lexical gender

3.3 Referential gender

3.4 "False generics": Generic masculines and male generics

3.5 Social gender

4. Gender-related structures

4.1 Word-formation

4.2 Agreement

4.3 Pronominalization

4.4 Coordination

5. Gender-related messages

5.1 Address terms

5.2 Idiomatic expressions and proverbs

5.3 Female and male discourse

6. Language change and language reform

7. Conclusion

この著書は "Gender across languages" と題する研究プロジェクトの一環として出版されたものだが,そのプロジェクトの主たる関心を5点にまとめると以下のようになる (Hellinger and Bussmann 2) .

(1) 注目する言語は文法性をもっているか.もっているならば,一致,等位,代名詞化,語形成などにおける体系的な特徴は何か.

(2) 文法性がない言語ならば,女性限定,男性限定,あるいは性不定の人物を指示するのにどのような方法があるか.

(3) 中立的な文脈で人を指すときに男性がデフォルトであるような表現を用いるなどの非対称性が見られるか.

(4) 性差に関わる社会文化的な階層やステレオタイプを表わす慣用句,比喩,ことわざなどがあるか.

(5) 性差と言語の変異・変化はどのように関わっているか.言語改革についてはどうか.

編者たちは,言語における性は,形式言語学上の問題にとどまらず,社会言語学的な含意のある問題であることを強く主張している.大きな視点を与えてくれる良書と読んだ.

・ Hellinger, Marlis and Hadumod Bussmann, eds. Gender across Languages: The Linguistic Representation of Women and Men. Vol. 1. Amsterdam: John Benjamins, 2001.

2012-03-10 Sat

■ #1048. フランス語の公文書で mademoiselle が不使用へ [french][title][address_term][political_correctness][honorific]

2月21日付の Le Monde の記事 によると,Fillion 首相は,同日付で,公文書において未婚女性の敬称 mademoiselle (略記 Mlle )をできるかぎり使用しないよう,省庁や自治体へ通達した.この敬称の不使用については,昨年9月に活動団体の Osez le féminisme ! や les Chiennes de garde が政府に申し入れており,今回,それが実現した形になる.今後は,従来,典型的に既婚女性に付けられてきた敬称である madame が,女性のための汎用の敬称とされることになる.この点では,Mrs. と Miss の統合に際して Ms. なる新敬称が用いられるようになった英語とは事情が異なる.

英語の Ms. については,[2011-10-09-1]の記事「#895. Miss は何の省略か?」の冒頭に少し触れた通り,近年では公文書では当たり前のように見られるようになった.この新敬称の発生と受容の略史を記せば以下のようになる.Ms. は,1960--70年代のアメリカでの女性解放運動の際に熱心に推奨されたが,英語に初めて現われたのは,実のところ,運動に先立つ1950年代の初期である.ビジネス文書などで,宛先人の女性の既婚未婚が不明だったり不問に付すべき場合のために,人工的に造語され,用いられたものらしい.これが,後に運動家によって担ぎ上げられた.提示された当初は社会的に嘲笑と敵意をもって見られたが,政府機関や出版社が男女平等の方針を打ち出してゆくに従って,次第に受け入れられていった.

アメリカから発信された Ms. の使用は,国連では早く1973年に正式採用されたが,イギリスでは出遅れた.Romaine (53--54) によると,1998年の時点で,The New York Times は Mrs や Miss の使用をやめていたが,The London Times では特に事情がなければいまだ使用を続けていた.また,The Linguistic Society of America はガイドラインを改訂し,Committee on the Status of Women in Linguistics を設立するなどしたが,The Linguistic Association of Great Britain は男女平等語法への改定案を拒否した.性に関わるPC表現に関するかぎり,全体的に,北米は革新的であり,イギリスやその他の英語圏は一歩遅れており,保守的といえるだろう.また,一般的に,編集方針の変更はあくまで書きことばの上に影響を及ぼすにすぎず,Ms. 等のPC表現の話しことばへの浸透は遅い.

英語 (Miss) やドイツ語 (Fräulein) で未婚女性の敬称が不使用となる傾向があり,国連その他の公的機関もその方針を支持しているという国際的な情勢からすれば,フランス語の mademoiselle 不使用の方向はごく自然だろう.1960--70年代にアメリカで Ms. が反発を受けたときとは,時代も違う.

しかし,Ms. について The American Heritage Dictionary の Usage Note で述べられているように,"Some women prefer Miss or Mrs., however, and courtesy requires that their wishes be respected." という少数意見にも耳を傾ける必要はあると考える.待遇表現の歴史をみれば,西ヨーロッパ諸語でも日本語でも,絶対敬語から相対敬語の方向へ,あるいは power 重視から solidarity 重視の方向へと流れている.この女性は未婚か既婚か,というステータスそのものに着眼した敬称に固執する必要はないだろうが,その女性がどう呼ばれたいか,呼ぶ側がどう呼びたいかという両者の negotiation の末に決まってくる敬称ならば,Ms. でも Mrs. でも Miss でもかまわないと思う.また,上にも述べたが,書きことばと話し言葉という媒体の違いや formality の違いによっても,使用・不使用の態度の異なるのが現実のようだ.

関連して,[2009-10-16-1]の記事「#172. 呼びかけ語としての Mr, *Mrs, Miss」を参照.

・ Romaine, Suzan. "Introduction." The Cambridge History of the English Language. Vol. 4. Cambridge: CUP, 1998.

2011-10-09 Sun

■ #895. Miss は何の省略か? [word_formation][spelling_pronunciation][clipping][title][address_term][shortening][sobokunagimon]

独身女性の姓・姓名の前に用いる Miss という敬称がある.近年では代わりに Ms. あるいは Ms を用いるようになってきており(国連では1973年に正式採用),かつてよりも出番は低くなっている.(敬称については,[2009-10-16-1]の記事「#172. 呼びかけ語としての Mr, *Mrs, Miss」を参照.)

Mrs や Mr には主に米式で Mrs. や Mr. とピリオドがつけられるが,Miss については英米ともにピリオドは不可である.その理由は,Miss が省略形ではないからとされているが,とんでもない,れっきとした省略形である.その etymon は mistress であり,興味深いことにこの語は Mrs の etymon でもある.mistress という同じ語が,既婚か未婚かで形態と綴字を分かち,Mrs と Miss を生み出したのである.

17世紀後半,mistress が書記上の短化を経て <Mrs> と綴られるようになったが,この語は名前の前位置でしか使われなくなったために弱強勢が置かれるようになり,発音としては19世紀初頭までに /ˈmɪsɪs/ あるいは /ˈmɪsɪz/ へと短縮された.こうして,現在の綴字と発音の対応が確定した.

それとは別の経路で,17世紀までに,発音上の切り株で /mɪs/ が生み出されたようだ.その時期の綴字 <Mis> あるいは <Mis.> がその発音を示唆しているように思われるが,実際にはその初期の綴字の例は書記上の短化にすぎなかった可能性もある.つまり,むしろ書記上の短化 <Mis> や <Miss> が先に生じ,それに合わせるかのように /mɪs/ の発音が生まれたと考えられなくもない.この場合,spelling pronunciation が生じたことになる.

Heller and Macris (206) は後者の可能性を指摘している.昨日の記事で取り上げた AWOL の最初の2段階が,ここにも当てはまると考えているようだ.mistress → <Miss> → /mɪs/ と変化したことになる.書記上の短化が音韻上の短化を誘引した,という説だ.

いずれの説を採るにせよ,<Miss> で <s> が繰り返されている点が問題となる./mɪs/ の発音に適合するように重子音字化したのか,あるいは Heller and Macris (206) が述べている通り,<Mis(tres)s> もしくは <Mi(stre)ss> の "acrouronym" ([2011-10-07-1]) の例なのか,あるいはその両者の相互作用の結果なのか.

もう1つ残された問題は,先に取り上げた Miss にピリオドがつかないのはなぜか,という問題だ.Miss は,上記のようにいくつかの考え方はあるものの,Mr. や Mrs. とは異なり,発音と綴字が結果的に一致した.このことによって,Miss が本来は略語であるという認識が薄れたのではないか.れっきとした1単語であるという認識が,ピリオドをつけないという書記上の特徴に反映されていると考えることができる.音韻と書記の循環的作用は,侮ることのできない言語変化の一要因なのかもしれない.

・ Heller, L. G. and James Macris. "A Typology of Shortening Devices." American Speech 43 (1968): 201--08.

2010-07-11 Sun

■ #440. 現代に残る敬称の you [honorific][personal_pronoun][pragmatics][title][address_term]

中英語期の二人称単数代名詞が親称の thou と敬称の you で語用論的に使い分けられていたことについて,関連する話題を何度か扱ってきた ([2009-10-11-1], [2009-10-29-1], [2010-02-12-1], [2010-03-26-1]) .この区別が1660年くらいまでにほぼ消失し,you が一般化した.現在,かつての親称 thou を用いた表現は,聖書や古風な文体でのみ見られる化石的表現と考えてよい.では,かつての敬称 you の化石的表現は何らかの形で現代英語に残っているだろうか.

一般的ではないかもしれないが,高位の人への呼びかけや you の代わりに,以下のような表現が聞かれる.いずれも大文字で始められ,動詞は三人称単数で呼応する.ただし,代名詞は you として受けることもあれば,he や she として受けることもあり,一貫していない.

Your Majesty 「陛下」(君主)

Your Excellency 「閣下」(大使,知事,総督,司教・大司教など)

Your Grace 「閣下,猊下」(公爵,大司教など)

Your Highness 「殿下」(皇族)

Your Lordship 「閣下」(公爵をのぞく貴族,主教,裁判官など)

Your Honour 「閣下」(地方判事など)

Your Worship 「閣下」(治安判事,市長など)

これらの Your はかつての敬称の you の所有格であることは明らかである ( Svartvik and Leech, p. 211) .Your Majesty の起源はラテン語の vestra maiestas に遡り,そこからロマンス諸語やゲルマン諸語に広がった.英語では15世紀から見られるが,定着したのは17世紀である.

・ Svartvik, Jan and Geoffrey Leech. English: One Tongue, Many Voices. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2006.

2009-10-16 Fri

■ #172. 呼びかけ語としての Mr, *Mrs, Miss [lexical_blocking][title][address_term]

英語では,特に名前を知らない相手の注意を引くとき,通常は名前に冠する Miss などの敬称を独立に使うことがある.だが,各々の許容可能性と丁寧さはまちまちである.

Miss は丁寧だが,Mr はむしろ軽蔑的であり,Mrs はそもそも呼びかけには使えない.比較的新しい Ms も呼びかけには用いられない.この不統一はいったいどういうことだろうか.

この問題は,三つ(あるいは四つ)の同列語を横並びで考えているだけでは解決せず,それぞれの代替語を考慮する必要がある.まず,男性に呼びかける丁寧な表現としては Sir がある.Sir はフランス語起源だが初出は1300年頃と古く,男性への丁寧な呼称としての役割を早々と占めていたので,後発の Mr は「丁寧」の地位を占められず,「非丁寧」の地位に甘んじるしかなかった.

次に,Mrs には Madam という代替語が存在した.女性を丁寧でなく呼ぶのは常に不適切ということからか,男性の「丁寧」対「非丁寧」といった対立はなく,女性には Madam だけで用が足りる.したがって,Mrs が呼びかけとして用いられる余地はついぞなかった.

最後に Miss には,呼びかけ語としての代替表現がない.したがって,Miss は自由に「丁寧」の呼びかけ表現として用いることができる.

ある意味領域が先にある語によって占められていると,後発の語はそこから閉め出されてしまう --- この原理は lexical blocking と呼ばれ([2009-05-27-1]),最近では意味論や語用論などでよく論じられているようである.

・ Huang, Yan. Pragmatics. Oxford: OUP, 2007. 143.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow