2025-10-28 Tue

■ #6028. hel活の新たな基地が完成 --- ポータルサイト「The HEL Hub」 [helhub][helkatsu][notice][hel_education][hellog]

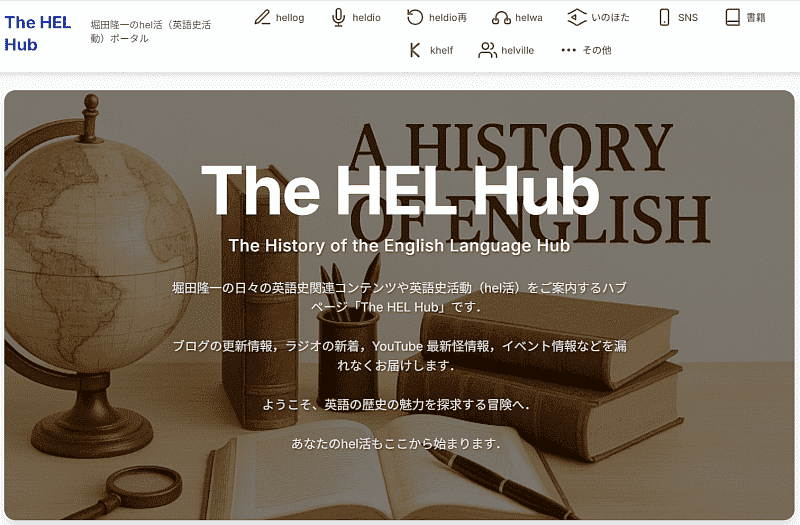

ここ数日,集中的に取り組んでいたことが一段落し,hellog 読者の皆さんにご報告できる運びとなりました.私の英語史を広める諸々の活動,すなわち「hel活」 (helkatsu) のポータルサイトとして構想していた「The HEL Hub」がおおよそ完成し,先日ウェブ上で公開されました.

これまでのhel活の「基地」といえば,今お読みいただいている「hellog~英語史ブログ」がその役割を果たしていました.16年半ほど毎日更新し,英語史関連の情報を発信してきました.その hellog から派生した音声ヴァージョンが毎日更新の Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」で,こちらもおかげさまで4年と5ヶ月ほど継続しています.この2つの媒体が,私の日々のhel活の両輪となっています.

しかし,昨今,私の発信のプラットフォームやメディアが多様化してきており,hellog と heldio に加えて,heldio のプレミアムリスナー限定配信チャンネル「英語史の輪 (helwa)」(有料チャンネル),YouTube 「heltube --- 英語史チャンネル」での heldio 再放送,同僚の井上逸兵さんとともに週2回お届けしている YouTube 「いのほた言語学チャンネル」,そして X(旧 Twitter),Instagram,知識共有サービス Mond といった各種のSNS媒体,さらには講演,インタビュー,雑誌記事,書籍に至るまで,種類も量も随分と増えてきました(おかげさまです).読者やリスナーの皆さんが,これらの英語史コンテンツに容易にアクセスできるように,また私自身にとっても情報発信の整理という意味合いもあり,新たなhel活の基地を作りたいという希望をずっと抱いていました.

そこで今回,突貫工事的な集中作業を経て作ったのが The HEL Hub です.お察しの通り,ここにも私の活動のキーワードである HEL (= History of the English Language)が組み込まれています.英語史をめぐるあらゆる活動の「ハブ」となれば,という願いを込めての名付けです.

この「ヘルハブ」 (helhub) は,今のところトップページ1枚のみの構成です.このシンプルなページから,上に挙げたすべてのhel活の新着コンテンツや新着情報にアクセスすることができます.ページを訪れていただければお分かりになるかと思いますが,helhub はhel活関連情報の最新の「フロー」を重視した作りになっています.「お知らせ」「新着コンテンツ」「hel活メディア一覧」の各セクションでは,生成AIの助けを借りて半自動化されたシステムにより,数時間おきに更新がなされ,常に最新の情報が流れるようになっています.

一方,これまでのようにhel活情報を「ストック」として記録していく役割は,引き続き hellog が担っていくことになります.様々な媒体からの英語史コンテンツのなかでも特に重要な話題は,hellog 記事としても公開・記録し,これまで通りにストック情報を充実させていく方針に変わりはありません.

つまり,日々の最新情報をざっと確認したいという場合には helhub へ,じっくりと英語史の話題を掘り下げたい場合には hellog を訪れていただければと思います.ぜひ hellog とともに helhub も,皆さんの「お気に入り」に登録していただければ幸いです.今後 helhub が皆さんにとって有益な存在となるよう,機能改善や発信方法の工夫などに努めていきます.ぜひ The HEL Hub をよろしくお願いします!

2025-08-20 Wed

■ #5959. 2025年度の夏期スクーリング「英語史」講義が始まります [hel_education][hellog][heldio][hellog_entry_set][link][helkatsu][notice][khelf][inohota][hel_herald]

本日,慶應義塾大学通信教育課程の夏期スクーリング科目「英語史」が開講されます.来週の月曜日までの6日間にわたる集中講義です.

本日の初回講義では,本ブログの記事を組み合わせながら英語史の世界への導入を図ります.履修生の皆さんは,いつでもこちらの記事に戻ってきてください.また,この記事と同趣旨で「英語史夏期スクーリング 2025」という見やすい特設HPも用意しましたので,そちらもお気に入り等に登録してご参照ください.

1. イントロ

1.1. 不定冠詞 a と an について: 「#831. Why "an apple"?」 ([2011-08-06-1]),heldio 「#1. なぜ A pen なのに AN apple なの?」

1.2. 「英語史」講義担当者の紹介: note 「堀田隆一のプロフィール」,heldio 「#1171. 自己紹介 --- 英語史研究者の堀田隆一です」,「#2. 自己紹介」 ([2009-05-01-2])

2. 英語史の世界へようこそ

2.1. 英語史の魅力4点: 「#4546. 新学期の始まりに,英語史の学び方」 ([2021-10-07-1])

(1) 英語の見方が180度変わる

(2) 英語と歴史(社会科)がミックスした不思議な感覚の科目

(3) 素朴な疑問こそがおもしろい

(4) 現代英語に戻ってくる英語史

2.2. 「#4361. 英語史は「英語の歴史」というよりも「英語と歴史」」 ([2021-04-05-1]): 魅力 (2) に通じます

2.3. 「なぜ英語史を学ぶのか」の記事セット: 様々な角度から「なぜ学ぶのか」を検討してみました(cf. heldio 「#444. 英語史を学ぶとこんなに良いことがある!」や heldio 「#112. 英語史って何のため?」でも取り上げています)

3. 英語に関する素朴な疑問

3.1. 「#1093. 英語に関する素朴な疑問を募集」 ([2012-04-24-1]): 魅力 (3) に通じます

3.2. 3166件の素朴な疑問

3.3. これまで hellog で取り上げてきた素朴な疑問集

3.4. 知識共有サービス「Mond」で英語・言語に関する素朴な疑問に回答しています

4. 英語史を日常の風景に

4.1. 「#5097. hellog の読み方(2023年度版)」 ([2023-04-11-1]): 2009年5月1日より毎日更新している英語史のブログです.この hellog の効果的な使い方の tips をどうぞ.合わせて「#5728. 2024年 hellog でよく読まれた記事ベスト50」 ([2025-01-01-1]) もご覧ください.

4.2. 音声コンテンツ一覧 (heldio & hellog-radio): hellog の音声版というべき Voicy 「英語の語源が身につくラジオ」 (heldio) .2021年6月2日より毎朝6時に1本10--20分ほどで英語史の話題をお届けしています.日々の英語史の学びのためにフォローしてください.英語史の話題が日常になります.「#5093. heldio の聴き方(2023年度版)」 ([2023-04-07-1]),「#5727. 2024年 heldio 配信でよく聴かれた回ベスト30」 ([2024-12-31-1]),「#5098. 英語史を学び始めようと思っている方へ hellog と heldio のお薦め回一覧(2023年度版)」 ([2023-04-12-1]),「#5921. リスナー投票による heldio 2025年第2四半期のランキング」 ([2025-07-13-1]) も参照.

4.3. 「#5091. khelf の沿革,活動実績,ミッションステートメント」 ([2023-04-05-1]): khelf HP,公式 X アカウント @khelf_keio,公式 Instagram アカウント @khelf_keio より情報を発信しています.

4.4. 「#5917. 『英語史新聞』第12号が公開されました」 ([2025-07-09-1]): 世界初の英語史を主題とする新聞の第12号です.

4.5. khelf イベント2025年度版「英語史コンテンツ50」が展開中です: 今年6月20日より休日を除く毎日,英語史を専攻する通学課程のゼミ生・院生,通信課程の卒業生を中心とする khelf メンバーから手軽に読める「英語史コンテンツ」がウェブ上にアップされてきます.上記だけでは足りないという方は,過年度の同企画もどうぞ.

4.6. 「いのほた言語学チャンネル」(旧「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」): 2022年2月26日より同専攻の井上逸兵先生(英語学・言語学)と一緒に週2回(水)と(日)の午後6時に動画を公開しています

5. 講義の進め方

5.1. 講義スライド(パスワード付きPDF),テキスト,リアクションペーパー提出課題,試験,評価について

5.2. 指定テキストは拙著『英語の「なぜ?」に答えるはじめての英語史』(研究社,2016年).本書のコンパニオン・サイトもあります.

5.3. 英語史の読書案内:「#5830. 英語史概説書等の書誌(2025度版)」 ([2025-04-13-1]),「#4557. 「英語史への招待:入門書10選」」 ([2021-10-18-1]),heldio 「対談 英語史の入門書」

5.4. 過年度の「英語史」履修生の言葉: 「#5939. 2025年度前期,英語史の授業を通じて何を学びましたか?」 ([2025-07-31-1]),「#5393. 2023年度,1年間の「英語史」の講義を終えて」 ([2024-02-01-1]),heldio 「#974. 1年間の「英語史」の講義を終えて --- 2023年度版」

6. 履修生よりライヴで寄せられた英語の素朴な疑問に即興で答える「千本ノック」

以上,スクーリングの1週間,そしてその後も,知的興奮に満ちた英語史ライフをお楽しみください! 関連して「#5593. 2024年度の夏期スクーリング「英語史」講義が始まります」 ([2024-08-19-1]) もどうぞ.

なぜ英語史を学ぶのか.迷ったら,まず「#444. 英語史を学ぶとこんなに良いことがある!」を.

2025-04-14 Mon

■ #5831. 2025年度の「英語史」講義が始まります --- 慶應義塾大学文学部英米文学専攻の必修科目 [hel_education][hellog][heldio][hellog_entry_set][link][helkatsu][notice]

本日,慶應義塾大学文学部英米文学専攻の必修科目の1つ「英語史」の講義が開講します.主に専攻の2年生が履修する科目です,1年間(2セメスター)かけて,英語という言語の有為転変の歴史を紡いでいきます.

重要な初回講義は,主に本ブログの記事を組み合わせることで英語史への導入を図ります.以下のセクションには多くの情報が詰め込まれていますが,履修生の皆さんは,今回の講義ですべてを消化できなくても,いつでもこの記事に戻ってきてください.一般の hellog 読者の方々も,以下のリンクを通じて,初回講義を部分的・擬似的に体験できるかと思います.

今期は,ほかにも様々な形で英語史の学びを促す活動「hel活」 (helkatsu) を展開していく予定です.英語史に関心のあるすべての方々の学びを応援しますので,ぜひ以下のリンクを1つひとつたどっていただければ.

1. イントロ

1.1. 不定冠詞 a と an について: 「#831. Why "an apple"?」 ([2011-08-06-1]),heldio 「#1. なぜ A pen なのに AN apple なの?」

1.2. 「英語史」講義担当者の紹介: note 「堀田隆一のプロフィール」,heldio 「#1171. 自己紹介 --- 英語史研究者の堀田隆一です」,「#2. 自己紹介」 ([2009-05-01-2])

2. 英語史の世界へようこそ

2.1. 英語史の魅力4点: 「#4546. 新学期の始まりに,英語史の学び方」 ([2021-10-07-1])

(1) 英語の見方が180度変わる

(2) 英語と歴史(社会科)がミックスした不思議な感覚の科目

(3) 素朴な疑問こそがおもしろい

(4) 現代英語に戻ってくる英語史

2.2. 「#4361. 英語史は「英語の歴史」というよりも「英語と歴史」」 ([2021-04-05-1]): 魅力 (2) に通じます

2.3. 「なぜ英語史を学ぶのか」の記事セット: 様々な角度から「なぜ学ぶのか」を検討してみました(cf. heldio 「#444. 英語史を学ぶとこんなに良いことがある!」や heldio 「#112. 英語史って何のため?」でも取り上げています)

3. 英語に関する素朴な疑問

3.1. 「#1093. 英語に関する素朴な疑問を募集」 ([2012-04-24-1]): 魅力 (3) に通じます

3.2. 3166件の素朴な疑問

3.3. これまで hellog で取り上げてきた素朴な疑問集

3.4. 知識共有サービス「Mond」で英語・言語に関する素朴な疑問に回答しています

3.5. この講義で Slido (質疑応答サービス)を利用して英語に関する素朴な疑問を募集します(こちらからアクセスしてください)

4. 英語史を日常の風景に

4.1. 「#5097. hellog の読み方(2023年度版)」 ([2023-04-11-1]): 2009年5月1日より毎日更新している英語史のブログです.この hellog の効果的な使い方の tips をどうぞ.

4.2. 音声コンテンツ一覧 (heldio & hellog-radio): hellog の音声版というべき Voicy 「英語の語源が身につくラジオ」 (heldio) .2021年6月2日より毎朝6時に1本10分ほどで英語史の話題をお届けしています.日々の英語史の学びのためにフォローしてください.英語史の話題が日常になります.「#5093. heldio の聴き方(2023年度版)」 ([2023-04-07-1]) および「#5098. 英語史を学び始めようと思っている方へ hellog と heldio のお薦め回一覧(2023年度版)」 ([2023-04-12-1]) も参照.

4.3. 「#5091. khelf の沿革,活動実績,ミッションステートメント」 ([2023-04-05-1]): khelf HP,公式 X アカウント @khelf_keio,公式 Instagram アカウント @khelf_keio より情報を発信しています.

4.4. 「#5730. 『英語史新聞』第11号が発行されました」 ([2025-01-03-1]): 世界初の英語史を主題とする新聞の第11号です.

4.5. 「いのほた言語学チャンネル」(旧「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」): 2022年2月26日より同専攻の井上逸兵先生(英語学・言語学)と一緒に週2回(水)と(日)の午後6時に動画を公開しています

5. 講義の進め方

5.1. 講義スライド,テキスト,課題,試験,評価

5.2. 指定テキストは英語史の古典的名著 Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.:「#5291. heldio の「英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む」シリーズが順調に進んでいます」 ([2023-10-22-1])

5.3. 英語史の読書案内:「#5830. 英語史概説書等の書誌(2025度版)」 ([2025-04-13-1]),「#4557. 「英語史への招待:入門書10選」」 ([2021-10-18-1]),heldio 「対談 英語史の入門書」

5.4. 過年度に「英語史」を履修した先輩たちの言葉: 「#5393. 2023年度,1年間の「英語史」の講義を終えて」 ([2024-02-01-1]),heldio 「#974. 1年間の「英語史」の講義を終えて --- 2023年度版」

6. ライヴで寄せられた英語の素朴な疑問に即興で答える「千本ノック」

1年間,楽しい英語史ライフをお送りください!

2025-03-01 Sat

■ #5787. 英語史は「英語の歴史」というよりも「英語と歴史」 --- 慶應義塾研究者紹介動画より [notice][helkatsu][youtube][hellog][inohota][hel_herald][khelf]

私の所属する慶應義塾大学の公式 YouTube チャンネル「慶應義塾 Keio University」には「研究者紹介動画」というシリーズがあります.昨日,そのシリーズの1回として「英語史は「英語の歴史」というよりも「英語と歴史」」慶應義塾大学文学部・堀田隆一教授が公開されました.4分22秒ほどの動画です.

公式動画としてきわめて真面目に撮影しているのですが,その割にはサムネで through Tシャツ(=「ゆる言語学ラジオ」公式グッズ)を着た姿でポーズをとっています(cf. 「#5679. through Tシャツ」 ([2024-11-13-1])).(いろいろなポーズと装いで写真撮影をしたのですが,最終的に採用されたのが,これでした.周囲の研究者動画サムネと見比べると浮いているのが分かります.)

動画内では,本ブログについても,大学公式サイト内で運営していることもあり,触れています,また,同じ文学部の英米文学専攻の同僚で,英語学研究者の井上逸兵教授とコラボして制作している YouTube 「いのほた言語学チャンネル」にも言及しています.さらに,khelf(慶應英語史フォーラム)発行の『英語史新聞』も紹介しています.

動画のキャッチフレーズは標題に掲げた通り「英語史は「英語の歴史」というよりも「英語と歴史」」です.これについては,本ブログでも「#4361. 英語史は「英語の歴史」というよりも「英語と歴史」」 ([2021-04-05-1]) で取り上げたので,そちらもご覧いただければ.

「慶應義塾 Keio University」には,他の所属研究者の紹介動画も多く収められていますし,多種多様なコンテンツが公開されています.ぜひチャンネル登録していただければ.

2025-01-14 Tue

■ #5741. ウェブメディアでのhel活タイムライン [helkatsu][hellog][twitter][voicy][heldio][helwa][youtube][inohota][instagram][heltube][heltalk][note][link][timeline]

*

私が主なウェブメディア上で展開している英語史に関する主な情報発信プラットフォームを,タイムラインでまとめてみました.上記のインフォグラフィックのなかから,リンクで直接飛べます.以下にリストの形でも挙げておきます.

- 2009年5月1日~,hellog~英語史ブログ

- 2010年1月~,X/@chariderryu

- 2021年6月2日~,Voicy: 英語の語源が身につくラジオ (heldio)

- 2022年2月26日~,YouTube: いのほた言語学チャンネル

- 2022年6月4日~,Instagram/@chariderryu

- 2022年7月3日~,YouTube: heltube --- 英語史チャンネル

- 2022年7月21日~,note

- 2023年6月2日~,Voicy: プレミアム限定配信 英語史の輪 (helwa)

- 2023年10月5日~,stand.fm: 英語史つぶやきチャンネル (heltalk)

本ブログは15年半以上前のスタートでしたが,それ以外はおおよそ2021年以降に立ち上げられています.2022年が建設ラッシュ(?)だったのかと感慨深く思いました.いずれの発信媒体についても,引き続きよろしくお願いいたします.

2025-01-05 Sun

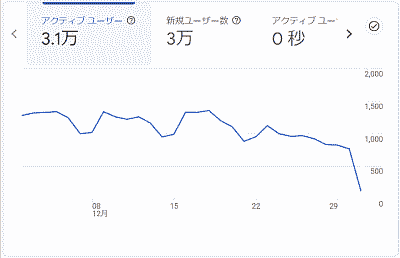

■ #5732. 3.1万人 --- hellog の月間アクティブユーザー数 [hellog][notice][analytics]

「hellog~英語史ブログ」は,2009年5月1日に開始して15年8ヶ月のあいだ毎日休まずに更新を続けてきた英語史に関するブログです.

既製のブログのプラットフォームを利用せず,ほぼ手作りで始めたために,当初から訪問者数などを高度に解析するアナリティクス機能などとは無縁なブログだったのですが,ある段階から Google Analytics を組み込んで数字を確認できるようになりました.とはいえ,さほどしっかりと訪問者数などを分析したことはなく,ほぼ野放しでした.昨年末,久しぶりにちょっと覗いてみようと Google Analytics に入り,調べてみた次第です.

訪問者数の規模感も想像できなかったのですが,直近1ヶ月分(事実上2024年12月)で調べてみるとアクティブユーザー数は3.1万ということでした.まったく予想していなかった大きな数で,正直に驚きました.ページビューは6.1万でした.ただし,「アクティブユーザーあたりの平均エンゲージメント時間」は0秒となっています(笑).

昨年1年間で見ますと,アクティブユーザー数が39万,ペジビューが74万と出ました.

新規の訪問は,約87%ほどが,検索 (Organic Search) を通じての流入のようです.アクティブユーザーの国・地域でみますと,約96%が日本ですが,残りは米国,中国,台湾,イギリス,韓国など様々です.また,Analytics の「リアルタイム」欄をたまに開いてみると,たいてい2,3名は入っているようです.

ちなみに,各記事の訪問回数については,これまでもある程度は定期的に Analytics より情報を得ており,「アクセス・ランキング (access ranking) のトップ500記事」で公開してきました.2024年12月30日版はこちらよりどうぞ.

今回レビューしたような Analytics の数字は,これまであまり強く意識していませんでしたが,本ブログは思っていた以上に多くの方々に,頻繁にアクセスしていただいていることが分かりました.新年に気の引き締まる思いです.

2024-08-25 Sun

■ #5599. 夏スク「英語史」の1週間を終えました --- 履修者からのコメントを紹介 [hel_education][hellog][inohota][youtube][yurugengogakuradio]

先日の月曜日に「#5593. 2024年度の夏期スクーリング「英語史」講義が始まります」 ([2024-08-19-1]) でお伝えしましたが,この1週間は通信教育課程の「英語史」集中講義に文字通り集中していました.昨日無事に講義を終えました.履修された30名ほどの皆さんも,お疲れ様でした.

最終日,履修者全員に,なぜこの講義を履修したのかをリアクションペーパーで書いてもらいました.また,講義全体の感想も自由に記述してもらいました.それをいくつか紹介したいと思います.

まず本講義の履修の動機づけについて,全体として以下のものが多かったようです.

・ 拙著『英語の「なぜ?」に答えるはじめての英語史』(研究社,2016年)を読んで

・ 本ブログを読んで

・ YouTube 「いのほた言語学チャンネル」を視聴して

・ YouTube 「ゆる言語学ラジオ」を視聴し,英語の語源や英語史に関心をもって

・ 以前,井上逸兵先生の集中講義「英語学」を履修したときに,次は「英語史」と薦められた(←井上先生の「営業」の効果でしょうか(笑))

日々,hel活 (helkatsu) として各種媒体で英語史の話題を発信していますが,多くの方々に英語史の魅力が届いているということでしょうか.たいへん嬉しいコメントでした.

続けて,1週間の講義を受けた自由記述の感想より.

英語史はある程度英語を理解した上で学ぶ分野に思われます.しかし,このような英語との繋がりは「中学生或いは高校一年生あたりに教育されるとこれまでの日本人の英語理解の困難を緩和するのではないでしょうか」.

英語の文法や発音が難しくてあまり英語を勉強するのは好きではなかったのですが,今回の授業を通して,英語の奥深さについて知ることができ,英語学習へのモチベーションが上がりました.

時間的制約もあり,今回の講義の内容は非常に表面的であったと感じたので,独学意欲が増したと同時に,通学生がうらやましくなった.

大きな話題ばかりで英語史は通時的な視点を与えてくれる事を実感する講義でした.また,英語を俯瞰し,つきあい方を見直すきっかけにもなりました.

大学以来30年間,英語史を勉強したり,あきてやめたりを繰り返していましたが,数年前に先生の著書『英語の「なぜ?」に答えるはじめての英語史』を読んで,非常に分かりやすく,一度授業を受けたくなり,今回願いがかなって受講できました.

英語史の講義で様々な現代英語の持っている問題や不完全性・不自然性を実感すると,かえって英語学習のモチベーションが下がってしまうような気がしたのですが,それなら学習する言語をその言語の完成度で選ぶべきなのかと,また疑問に感じてしまいました.そこで気付いたのは英語を世界共通語として認識しているからこういう困惑に当たるのであって,一つの歴史を持つ一つの言語として学べばより面白く感じられるかもしれないということでした.今回の講義で英語の歴史への理解を深めて,様々な不完全性を飲み込みながら外国の人々ともそれを共有してコミュニケーションを取れれば良いと思いました.

1週間,それぞれの学びと気づきがあったことと思います.英語史,皆で引き続き学んでいきましょう!

2024-08-24 Sat

■ #5598. 千本ノック for 夏スク「英語史」 --- 月曜日に生放送でお届けしました [hel_education][hellog][heldio][notice][sobokunagimon][senbonknock]

「#5593. 2024年度の夏期スクーリング「英語史」講義が始まります」 ([2024-08-19-1]) でお伝えした通り,今週は慶應義塾大学通信教育課程の夏期スクーリングで「英語史」の集中講義を行なってきました.本日がその最終日となります.

初日の月曜日,履修者の皆さんに「英語に関する素朴な疑問」 (sobokunagimon) を寄せてもらい,授業後に Voicy heldio にて恒例の「英語に関する素朴な疑問 千本ノック」」を生配信しました.そのアーカイヴが「#1178. 千本ノック for 夏スク「英語史」となります.60分ほどの長尺となりますが,お時間のあるときにお聴きいただければ.

13の疑問を取り上げています.以下に本編(第2チャプター)の分秒を挙げておきますので,ご参照ください.

(1) 01:23 --- なぜ英語の大文字と小文字では同じ形のものと違う形のものがあるのですか?

(2) 08:43 --- なぜ女性だけ Miss と Mrs. の違いがあるのですか?

(3) 12:30 --- なぜ大文字が廃れないのですか?

(4) 19:03 --- なぜ people は複数扱いなのですか?

(5) 22:28 --- なぜオーストラリア英語で name を「ナイム」,Monday を「マンダイ」と発音するのですか?

(6) 25:48 --- [k] の発音は <c> や <k> で綴られますが,その使い分けは何ですか?

(7) 31:11 --- なぜ英語は単数と複数の違いにうるさいのですか?

(8) 35:57 --- 英語母語話者は発音記号を読めないのですか?

(9) 38:47 --- 可算名詞と不可算名詞とは何なのですか?

(10) 41:45 --- フランス語では正しい語法を決める組織としてアカデミー・フランセーズが設立されましたが,英語ではそのような組織はないのですか?

(11) 46:55 --- 3人称代名詞について,単数では he, she, it と区別があるのに,複数では they と1つになってしまうのはなぜですか?

(12) 50:50 --- なぜ英語では分かち書きをするのですか?

(13) 55:23 --- なぜ英語では津波は "tsunami" なのですか?

前回,前々回の千本ノックは,小河舜さんとタッグを組んでの回答でした.そちらも好評につき,ぜひ以下からアクセスしていただければ.

・ 「#5475. 久しぶりの千本ノック収録を公開しています」 ([2024-04-23-1])

・ 「#5492. 「英語に関する素朴な疑問 千本ノック」 --- 小河舜さんと東北本線普通列車より生放送でお届けしました」 ([2024-05-10-1])

2024-08-19 Mon

■ #5593. 2024年度の夏期スクーリング「英語史」講義が始まります [hel_education][hellog][heldio][hellog_entry_set][link][helkatsu][notice][khelf][inohota][hellive2024][hel_herald]

本日より,慶應義塾大学通信教育課程の夏期スクーリング科目「英語史」が開講します.土曜日までの6日間にわたる集中講義です.

本日の初回講義では,本ブログの記事を組み合わせながら英語史の世界への導入を図ります.履修生の皆さんは,いつでもこちらの記事に戻ってきてください.

1. イントロ

1.1. 不定冠詞 a と an について: 「#831. Why "an apple"?」 ([2011-08-06-1]),heldio 「#1. なぜ A pen なのに AN apple なの?」

1.2. 「英語史」講義担当者の紹介: note 「堀田隆一のプロフィール」,heldio 「#1171. 自己紹介 --- 英語史研究者の堀田隆一です」,「#2. 自己紹介」 ([2009-05-01-2])

2. 英語史の世界へようこそ

2.1. 英語史の魅力4点: 「#4546. 新学期の始まりに,英語史の学び方」 ([2021-10-07-1])

(1) 英語の見方が180度変わる

(2) 英語と歴史(社会科)がミックスした不思議な感覚の科目

(3) 素朴な疑問こそがおもしろい

(4) 現代英語に戻ってくる英語史

2.2. 「#4361. 英語史は「英語の歴史」というよりも「英語と歴史」」 ([2021-04-05-1]): 魅力 (2) に通じます

2.3. 「なぜ英語史を学ぶのか」の記事セット: 様々な角度から「なぜ学ぶのか」を検討してみました(cf. heldio 「#444. 英語史を学ぶとこんなに良いことがある!」や heldio 「#112. 英語史って何のため?」でも取り上げています)

3. 英語に関する素朴な疑問

3.1. 「#1093. 英語に関する素朴な疑問を募集」 ([2012-04-24-1]): 魅力 (3) に通じます

3.2. 3166件の素朴な疑問

3.3. これまで hellog で取り上げてきた素朴な疑問集

3.4. 知識共有サービス「Mond」で英語・言語に関する素朴な疑問に回答しています

4. 英語史を日常の風景に

4.1. 「#5097. hellog の読み方(2023年度版)」 ([2023-04-11-1]): 2009年5月1日より毎日更新している英語史のブログです.この hellog の効果的な使い方の tips をどうぞ.合わせて「#5362. 2023年によく読まれた hellog 記事は?」 ([2024-01-01-1]) もご覧ください.

4.2. 音声コンテンツ一覧 (heldio & hellog-radio): hellog の音声版というべき Voicy 「英語の語源が身につくラジオ」 (heldio) .2021年6月2日より毎朝6時に1本10分ほどで英語史の話題をお届けしています.日々の英語史の学びのためにフォローしてください.英語史の話題が日常になります.「#5093. heldio の聴き方(2023年度版)」 ([2023-04-07-1]),「#5098. 英語史を学び始めようと思っている方へ hellog と heldio のお薦め回一覧(2023年度版)」 ([2023-04-12-1]),「#5554. リスナー投票による heldio 2024年第2四半期のランキング」 ([2024-07-11-1]) も参照.

4.3. 「#5091. khelf の沿革,活動実績,ミッションステートメント」 ([2023-04-05-1]): khelf HP,公式 X アカウント @khelf_keio,公式 Instagram アカウント @khelf_keio より情報を発信しています.

4.4. 「#5496. 『英語史新聞』第9号が発行されました」 ([2024-05-14-1]): 世界初の英語史を主題とする新聞の第9号です.

4.5. khelf イベント「英語史コンテンツ50+」が始まっており,まだ続いています: 今年4月10日より休日を除く毎日,英語史を専攻するゼミ生・院生から手軽に読める「英語史コンテンツ」がウェブ上にアップされてきます.上記だけでは足りないという方は,過年度の同企画もどうぞ.

4.6. もう1つの khelf イベント「#5568. 9月8日(日)「英語史ライヴ2024」を開催します」 ([2024-07-25-1]) もご参照ください.

4.7. 「いのほた言語学チャンネル」(旧「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」): 2022年2月26日より同専攻の井上逸兵先生(英語学・言語学)と一緒に週2回(水)と(日)の午後6時に動画を公開しています

5. 講義の進め方

5.1. 講義スライド,テキスト,リアクションペーパー提出課題,試験,評価について

5.2. 指定テキストは拙著『英語の「なぜ?」に答えるはじめての英語史』(研究社,2016年).本書のコンパニオン・サイトもあります.

5.3. 英語史の読書案内:「#5462. 英語史概説書等の書誌(2024年度版)」 ([2024-04-10-1]),「#4557. 「英語史への招待:入門書10選」」 ([2021-10-18-1]),heldio 「対談 英語史の入門書」

5.4. 過年度の「英語史」履修生の言葉: 「#5393. 2023年度,1年間の「英語史」の講義を終えて」 ([2024-02-01-1]),heldio 「#974. 1年間の「英語史」の講義を終えて --- 2023年度版」

6. 履修生よりライヴで寄せられた英語の素朴な疑問に即興で答える「千本ノック」

以上,スクーリングの1週間,そしてその後も,知的興奮に満ちた英語史ライフをお楽しみください! 関連して「#5463. 2024年度の「英語史」講義が始まります --- 慶應義塾大学文学部英米文学専攻の必修科目」 ([2024-04-11-1]) もどうぞ.

なぜ英語史を学ぶのか.迷ったら,まず「#444. 英語史を学ぶとこんなに良いことがある!」を.

2024-06-09 Sun

■ #5522. 私の『英語語源辞典』推し活履歴 --- 2024年6月9日版 [link][etymology][review][voicy][heldio][helwa][lexicography][kdee][notice][khelf][hellog][asacul][notice]

寺澤芳雄(編集主幹)『英語語源辞典』(研究社,1997年)の推し活を始めて11ヶ月ほどが経ちました.KDEE (= The Kenkyusha Dictionary of English Etymology) と略称される本辞典は日本の英語史研究の宝といってよい頼もしい存在です.本ブログでも kdee のタグのついた記事にて様々に取り上げてきました.

KDEE 推しにとって,とても嬉しいお知らせがあります.来たる6月19日に新装版が刊行されることになっているのです.研究社のサイトよりこちらのページをご覧ください.本体価格10,000円(+税)で現行版よりも値上がりしていますが,諸般の事情によるものと漏れ聞いています.それでも,この辞典がさらに普及していくために,今回の新装版刊行はおおいに歓迎すべき出来事だと思います.まだお持ちでない方は,ぜひ現行版あるいは新装版で入手され,英語史や英語語彙の学びに最大限に活用していただければ.

さて,前回の私の『英語語源辞典』推し活報告は,3ヶ月ほど前のことでした(cf. 「#5436. 私の『英語語源辞典』推し活履歴 --- 2024年3月15日版」 ([2024-03-15-1])).この3ヶ月の間にも推し活を続けてきましたので,前回の続きとして時系列で報告したいと思います.

・ 2024年3月15日 helwa のオンラインオフ会にて「『英語語源辞典』を漫然と読む/飲む」企画の第2回が開催される.

・ 2024年4月27日 朝日カルチャーセンター新宿教室にてシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」の開講がスタートする.1年かけて全12回の講座を毎月指定土曜日に開催予定.初回は「英語語源辞典を楽しむ」.本シリーズ講座では KDEE 以外の英語語源辞典も参照するがメインは KDEE.なお,2018年にも『英語語源辞典』に注目しつつ朝カルで英語語源講座を開いたことがある(cf. 「#3381. 講座「歴史から学ぶ英単語の語源」」 ([2018-07-30-1])).

・ 2024年5月14日 heldio/helwa リスナーの lacolaco さんによる note 上の「英語語源辞典通読ノート」にて,A の項目が踏破された旨が報告される.偉業.

・ 2024年5月18日 朝カルのシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」の第2回「英語語彙の歴史を概観する」が開講される.

・ 2024年6月6日 heldio にて「#1101. 『英語語源辞典』凡例読みシリーズ with 藤原郁弥さん&青木輝さん」が配信される.

・ 2024年6月8日 朝カルのシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」の第3回「英単語と「グリムの法則」」が開講される.

皆さんも,どのような形であれ,ぜひ KDEE 推し活にご参加いただければ!

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』 研究社,1997年.

2024-04-11 Thu

■ #5463. 2024年度の「英語史」講義が始まります --- 慶應義塾大学文学部英米文学専攻の必修科目 [hel_education][hellog][heldio][hellog_entry_set][link][helkatsu][notice]

本日,慶應義塾大学文学部英米文学専攻の必修科目の1つ「英語史」の講義が開講します.主に専攻の2年生が履修する科目です,1年間(2セメスター)かけて,英語という言語の有為転変の歴史を紡いでいきます.

重要な初回講義は,主に本ブログの記事を組み合わせることで英語史への導入を図ります.以下のセクションには多くの情報が詰め込まれていますが,履修生の皆さんは,今回の講義ですべてを消化できなくても,いつでもこの記事に戻ってきてください.

また,一般の hellog 読者の方々も,以下のリンクを通じて,初回講義を部分的・擬似的に体験できるかと思います.特に年度始まりの4, 5, 6月は khelf(慶應英語史フォーラム)活動の一環として「英語史コンテンツ50+」企画も始まっていますし,ほかにも様々な形で英語史の学びを促す活動「hel活」 (helkatsu) を展開していく予定です.英語史に関心のあるすべての方々の学びを応援しますので,ぜひ以下のリンクを1つひとつたどっていただければ.

1. イントロ

1.1. 不定冠詞 a と an について: 「#831. Why "an apple"?」 ([2011-08-06-1]),heldio 「#1. なぜ A pen なのに AN apple なの?」

1.2. 「英語史」講義担当者の紹介: note 「堀田隆一のプロフィール」,heldio 「#408. 自己紹介:英語史研究者の堀田隆一です」,「#2. 自己紹介」 ([2009-05-01-2])

2. 英語史の世界へようこそ

2.1. 英語史の魅力4点: 「#4546. 新学期の始まりに,英語史の学び方」 ([2021-10-07-1])

(1) 英語の見方が180度変わる

(2) 英語と歴史(社会科)がミックスした不思議な感覚の科目

(3) 素朴な疑問こそがおもしろい

(4) 現代英語に戻ってくる英語史

2.2. 「#4361. 英語史は「英語の歴史」というよりも「英語と歴史」」 ([2021-04-05-1]): 魅力 (2) に通じます

2.3. 「なぜ英語史を学ぶのか」の記事セット: 様々な角度から「なぜ学ぶのか」を検討してみました(cf. heldio 「#444. 英語史を学ぶとこんなに良いことがある!」や heldio 「#112. 英語史って何のため?」でも取り上げています)

3. 英語に関する素朴な疑問

3.1. 「#1093. 英語に関する素朴な疑問を募集」 ([2012-04-24-1]): 魅力 (3) に通じます

3.2. 3166件の素朴な疑問

3.3. これまで hellog で取り上げてきた素朴な疑問集

3.4. 知識共有サービス「Mond」で英語・言語に関する素朴な疑問に回答しています

3.5. この講義で Slido (質疑応答サービス)を利用して英語に関する素朴な疑問を募集します(こちらからアクセスしてください)

4. 英語史を日常の風景に

4.1. 「#5097. hellog の読み方(2023年度版)」 ([2023-04-11-1]): 2009年5月1日より毎日更新している英語史のブログです.この hellog の効果的な使い方の tips をどうぞ.

4.2. 音声コンテンツ一覧 (heldio & hellog-radio): hellog の音声版というべき Voicy 「英語の語源が身につくラジオ」 (heldio) .2021年6月2日より毎朝6時に1本10分ほどで英語史の話題をお届けしています.日々の英語史の学びのためにフォローしてください.英語史の話題が日常になります.「#5093. heldio の聴き方(2023年度版)」 ([2023-04-07-1]) および「#5098. 英語史を学び始めようと思っている方へ hellog と heldio のお薦め回一覧(2023年度版)」 ([2023-04-12-1]) も参照.

4.3. 「#5091. khelf の沿革,活動実績,ミッションステートメント」 ([2023-04-05-1]): khelf HPと公式ツイッターアカウント @khelf_keio より情報を発信しています.

4.4. 「#5426. 『英語史新聞』第8号が発行されました」 ([2024-03-05-1]): 世界初の英語史を主題とする新聞の第8号です.

4.5. khelf イベント「英語史コンテンツ50+」が始まっています: 昨日4月10日より休日を除く毎日,英語史を専攻するゼミ生・院生から手軽に読める「英語史コンテンツ」がウェブ上にアップされてきます.上記だけでは足りないという方は,過年度の同企画もどうぞ.

4.6. 「いのほた言語学チャンネル」(旧「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」): 2022年2月26日より同専攻の井上逸兵先生(英語学・言語学)と一緒に週2回(水)と(日)の午後6時に動画を公開しています

5. 講義の進め方

5.1. 講義スライド,テキスト,課題,試験,評価

5.2. 指定テキストは英語史の古典的名著 Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.:「#5205. Baugh and Cable の英語史概説書を1節ずつ読み進めながら Voicy heldio で自由にコメントしていく試みを始めています」 ([2023-07-28-1])

5.3. 英語史の読書案内:「#5462. 英語史概説書等の書誌(2024年度版)」 ([2024-04-10-1]),「#4557. 「英語史への招待:入門書10選」」 ([2021-10-18-1]),heldio 「対談 英語史の入門書」

5.4. 過年度に「英語史」を履修した先輩たちの言葉: 「#5393. 2023年度,1年間の「英語史」の講義を終えて」 ([2024-02-01-1]),heldio 「#974. 1年間の「英語史」の講義を終えて --- 2023年度版」

6. ライヴで寄せられた英語の素朴な疑問に即興で答える「千本ノック」

1年間,楽しい英語史ライフをお送りください!

2024-03-15 Fri

■ #5436. 私の『英語語源辞典』推し活履歴 --- 2024年3月15日版 [link][etymology][review][voicy][heldio][helwa][lexicography][kdee][hel_herald][notice][khelf][hellog][fujiwarakun][asacul][yurugengogakuradio][notice]

寺澤芳雄(編集主幹)『英語語源辞典』(研究社,1997年)の推し活を本格的に始めて8ヶ月ほどが経ちます.この期間に様々な媒体でこの辞典を推薦し,話題にしてきました.推し活に加わる方も周囲に増えてきており,喜ばしい限りです.この辺りで推し活履歴を振り返っておきたいと思います.以下,KDEE (= The Kenkyusha Dictionary of English Etymology) の略称も適宜用います (cf. kdee) .

・ 2023年7月18日 「ゆる言語学ラジオ」にお招きいただいて収録した YouTube 回「英単語帳の語源を全部知るために,研究者を呼びました【ターゲット1900 with 堀田先生】#247」が配信される.49分30秒辺りから堀田による KDEE の激推しがスタート.その後の数日間,KDEE がオンラインで入手しにくくなるという事態が発生したとか.

・ 2023年7月27日 Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」 にて「#787. 寺澤芳雄(編集主幹)『英語語源辞典』(研究社,1997年)のスゴさをご紹介 --- 田辺春美先生との対談」を配信し,制作にも携わられた田辺春美先生(成蹊大学)とともに KDEE の実力を語る.ちなみに,この回は2023年の heldio 配信回のリスナー投票で第8位に入った.

・ 2023年8月1日 「研究社note」より「『英語語源辞典』と活版印刷裏話」と題する記事が公開される(研究社編集部の N. A. さんが元研究社印刷社長の小酒井英一郎さんにインタビューして執筆された記事).

・ 2023年8月2日 hellog にて「#5210. 世界最強の英語語源辞典 --- 寺澤芳雄(編集主幹)『英語語源辞典』(研究社,1997年)」 ([2023-08-02-1]) が公開される.

・ 2023年9月6日 heldio にて「#828. 『英語語源辞典』(研究社,1997年)ってスゴい --- 研究社会議室での対談 (1)」が配信され,画期的なインタビューシリーズ3部作の開始となる.ちなみに,この回は2023年の heldio 配信回のリスナー投票で第5位に入った.

・ 2023年9月12日 heldio にて「#834. 『英語語源辞典』(研究社,1997年)ってスゴい --- 研究社会議室での対談 (2)」が配信される.

・ 2023年9月20日 heldio にて「#842. 『英語語源辞典』(研究社,1997年)ってスゴい --- 研究社会議室での対談 (3)」が配信される.

・ 2023年9月22日 hellog にて「#5261. 研究社会議室での3回にわたる『英語語源辞典』をめぐるインタビューが完結」 ([2023-09-22-1]) が公開される.

・ 2023年10月23日 heldio にて「#875. 『英語語源辞典』を読むシリーズ (1) --- 藤原くんと foot を語る」が配信され,藤原郁弥さんとの画期的なシリーズの幕開きとなる.ちなみに,この回は2023年の heldio 配信回のリスナー投票で第2位に入った.

・ 2023年10月26日 heldio にて「#878. 『英語語源辞典』を読むシリーズ (2) --- 藤原くんと foot を語る」が配信される.

・ 2023年11月8日 heldio にて「#891. 『英語語源辞典』を読むシリーズ (3) --- khelf 藤原くんと marble を語る第1弾」が配信される.ちなみに,この回は2023年の heldio 配信回のリスナー投票で第9位に入った.

・ 2023年11月11日 heldio にて「#894. 『英語語源辞典』を読むシリーズ (4) --- khelf 藤原くんと marble を語る第2弾」が配信される.

・ 2023年11月14日 heldio にて「#897. 『英語語源辞典』を読むシリーズ (5) --- khelf 藤原くんと marble を語る第3弾」が配信される.

・ 2023年12月15日 heldio にて「#928. 『英語語源辞典』を読むシリーズ (6) --- khelf 藤原くんと2重語 compute/count を語る」が配信される.

・ 2024年1月6日 Voicy プレミアムリスナー限定配信チャンネル「英語史の輪」 (helwa) にて「【英語史の輪 #77】umisio さんと『英語語源辞典』で England と English を精読する」が配信される.heidio/helwa リスナーの umisio さんとの差しでの KDEE 熟読会.

・ 2024年1月9日 umisio さんにより上記熟読会の手書きノートが note 上に公開される.

・ 2024年1月19日 heldio/helwa リスナーの lacolaco さんが note にて「英語語源辞典通読ノート」と題するマガジンを公開し始める.前代未聞の企画.これまでに11本の記事があり,すでに animal にまで到達している.

・ 2024年1月25日 helwa にて「【英語史の輪 #85】「『英語語源辞典』を読む(飲む)会」を画策しています」として,KDEE オンライン読書会の企画案が堀田により初めて提案される.その後,初回が2月20日に実施されることになった.

・ 2024年1月31日 heldio にて「#975. 『英語語源辞典』の収録語彙」が公開される.

・ 2024年2月2日 heldio にて「#977. 『英語語源辞典』を読むシリーズ (7) --- khelf 藤原くんと同音異義語 bank の項を精読する」が配信される.

・ 2024年2月3日 heldio にて「#978. 『英語語源辞典』の語義・初出年代 --- khelf 藤原くんと凡例を読もう」が配信される.凡例を熟読するという稀代な企画がスタート.

・ 2024年2月20日 helwa のオンラインオフ会にて「『英語語源辞典』を漫然と読む/飲む」企画が初めて実現する.

・ 2024年2月22日 helwa にて「【英語史の輪 #97】「置換」か「駆逐」か」が配信される.この配信回では,上記オンラインオフ会で話題となった KDEE 中の「駆逐」という用語が議論された.

・ 2024年3月4日 khelf による『英語史新聞』第8号が発行され,その第1面にて「『英語語源辞典』を使ってみよう」という記事(藤原郁弥さん執筆)が公開される.

・ 2024年3月5日 hellog にて「#5426. 『英語史新聞』第8号が発行されました」 ([2024-03-05-1]) が公開され,改めて KDEE が言及される.

・ 2024年3月12日 helwa にて「【英語史の輪 #105】近代英語と中英語の anigh に直接の関連はない? --- lacolaco さんも二度見した『英語語源辞典』の記述」が配信される.

以上がこの8ヶ月間の KDEE 推し活履歴です.今後の主立った予定を2点挙げておきます.

・ 本日2024年3月15日の夕方,helwa のオンラインオフ会にて「『英語語源辞典』を漫然と読む/飲む」企画の第2回が開催される予定です.

・ 新年度4月より朝日カルチャーセンター新宿教室にてシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」が開講される予定です.毎月1回のペースで指定土曜日に開催されます.KDEE 以外の英語語源辞典も参照しますが,メインはもちろん KDEE.なお,2018年にも『英語語源辞典』に注目しつつ朝カルで英語語源講座を開いたことがあります(cf. 「#3381. 講座「歴史から学ぶ英単語の語源」」 ([2018-07-30-1])).

皆さんも,ぜひ KDEE 推し活にご参加ください!

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』 研究社,1997年.

2023-04-13 Thu

■ #5099. 2023年度の「英語史」講義が始まります --- 慶應義塾大学文学部英米文学専攻の必修科目 [hel_education][hellog][heldio][hellog_entry_set][link][start_up_hel_2023]

慶應義塾大学文学部英米文学専攻では,必修科目の1つに「英語史」の講義があります.主に専攻の2年生が履修する科目です,本日,今年度の「英語史」講義が開始となります.1年間かけて英語の歴史を紐解いていきます.

本日の初回は,重要な導入回となりますが,主に本ブログの記事を組み合わせることで英語史への導入を図ります.導入回として情報量が多くなりますが,履修生の皆さんは,講義ですべてを消化できなくても,いつでもこの記事に戻ってきてください.

また,一般の hellog 読者の方も,以下のリンクを通じて,初回講義を部分的・擬似的に体験できるかと思います.特に年度始まりの4, 5月は khelf(慶應英語史フォーラム)活動の一環として「英語史スタートアップ」企画 (cat:start_up_hel_2023) を展開しており,英語史に関心のあるすべての方々の学びを応援していますので,ぜひ以下のリンクを1つひとつたどっていただければと思います.

1. イントロ

1.1. 不定冠詞 a と an について: 「#831. Why "an apple"?」 ([2011-08-06-1]),heldio 「#1. なぜ A pen なのに AN apple なの?」

1.2. 「英語史」講義担当者の紹介: note 「堀田隆一のプロフィール」,heldio 「#408. 自己紹介:英語史研究者の堀田隆一です」,「#2. 自己紹介」 ([2009-05-01-2])

2. 英語史の世界へようこそ

2.1. 英語史の魅力4点: 「#4546. 新学期の始まりに,英語史の学び方」 ([2021-10-07-1])

(1) 英語の見方が180度変わる

(2) 英語と歴史(社会科)がミックスした不思議な感覚の科目

(3) 素朴な疑問こそがおもしろい

(4) 現代英語に戻ってくる英語史

2.2. 「#4361. 英語史は「英語の歴史」というよりも「英語と歴史」」 ([2021-04-05-1]): 魅力 (2) に通じます

2.3. 「なぜ英語史を学ぶのか」の記事セット: 様々な角度から「なぜ学ぶのか」を検討してみました(cf. heldio 「#444. 英語史を学ぶとこんなに良いことがある!」や heldio 「#112. 英語史って何のため?」でも取り上げています)

3. 英語に関する素朴な疑問

3.1. 「#1093. 英語に関する素朴な疑問を募集」 ([2012-04-24-1]): 魅力 (3) に通じます

3.2. 3166件の素朴な疑問

3.3. これまで hellog で取り上げてきた素朴な疑問集

3.4. 知識共有サービス「Mond」で英語・言語に関する素朴な疑問に回答しています

3.5. Slido (質疑応答サービス)より,英語に関する素朴な疑問を募集します

4. 英語史を日常の風景に

4.1. 「#5097. hellog の読み方(2023年度版)」 ([2023-04-11-1]): 2009年5月1日より毎日更新している英語史のブログです.この hellog の効果的な使い方の tips をどうぞ.

4.2. 音声コンテンツ一覧 (heldio & hellog-radio): hellog の音声版というべき Voicy 「英語の語源が身につくラジオ」 (heldio) .2021年6月2日より毎朝6時に1本10分ほどで英語史の話題をお届けしています.日々の英語史の学びのためにフォローしてください.英語史の話題が日常になります.「#5093. heldio の聴き方(2023年度版)」 ([2023-04-07-1]) も参照.

4.3. 「#5091. khelf の沿革,活動実績,ミッションステートメント」 ([2023-04-05-1]): khelf HPと公式ツイッターアカウント @khelf_keio より情報を発信しています.

4.4. 「#5096. 『英語史新聞』が発行されました」 ([2023-04-10-1]): 世界初の英語史を主題とする新聞の第5号です.

4.5. khelf イベント「英語史コンテンツ50」が始まっています: 本日4月13日より休日を除く毎日,英語史を専攻するゼミ生・院生から手軽に読める「英語史コンテンツ」がウェブ上にアップされてきます.上記だけでは足りないという方は,過年度の同企画もどうぞ.

4.6. 「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」: 2022年2月26日より同専攻の井上逸兵先生(英語学・言語学)と一緒に週2回(水)と(日)の午後6時に動画を公開しています

5. 講義の進め方

5.1. 講義スライド,テキスト,課題,試験,評価

5.2. 英語史の読書案内:「#5094. 英語史概説書等の書誌(2023年度版)」 ([2023-04-08-1]),「#4557. 「英語史への招待:入門書10選」」 ([2021-10-18-1]),heldio 「対談 英語史の入門書」

5.3. 過年度に「英語史」を履修した先輩たちの言葉: 「#5020. 2022年度,英語史の授業を通じて何を学びましたか?」 ([2023-01-24-1]),heldio 「#607. 1年間の「英語史」の講義を終えて」

6. ライヴで寄せられた英語の素朴な疑問に即興で答える「千本ノック」

今年度も楽しい英語史ライフを!

2023-04-11 Tue

■ #5097. hellog の読み方(2023年度版) [start_up_hel_2023][hellog][hel_education][heldio][voicy][notice][hellog_entry_set][link]

この「hellog~英語史ブログ」は,開始して14年が経とうとしていますが,私の英語史活動(hel活)の拠点となっています.

hellog では日々英語史に関する話題を取り上げ,記事を積み上げてきましたが,結果として一種の「英語史データベース」的なものができあがってきました.増え続けるバックナンバーをカテゴリー・タグやリンクを通じて結びつけることにより,有機的なデータベースが構築されてきました.これは私自身もブログを始めた頃には思いも寄らなかった驚きの効果です.

大学などで新年度が本格的に始まる時期かと思いますので,英語史に関心をもつすべての方に,hellog を最大限に利用していただくために,hellog を利用するに当たっての Tips のようなものをまとめてみました.

昨年度の「#4729. ぜひ英語史学習・教育のために hellog の活用を!(2022年度版)」 ([2022-04-08-1]) を上書きする形で,2023年度版を以下に示します.

(1) hellog では,常に「英語に関する素朴な疑問」を重視しています.そのなかから多くの読者の皆様に読まれている記事が浮上してきました.アクセス・ランキングのトップ500記事をご覧ください.

(2) 英語に関する素朴な疑問集もお薦めです.本ブログでは,英語学習者から数年にわたって収集した数々の「英語に関する素朴な疑問」に答えてきました.疑問集をまとめた英語に関する素朴な疑問の一覧(2020--2022年度の統合版)もご覧ください.あわせて,1年ほど前に始めた知識共有サービス「Mond」への回答も,ぜひご一読を.

(3) hellog の音声版というべきVoicy 「英語の語源が身につくラジオ」 (heldio) の放送を毎朝6時に配信しています.音声コンテンツ一覧 (heldio & hellog-radio) をご覧ください.hellog 同様,主として英語に関する素朴な疑問を取り上げています.heldio 放送回と hellog 記事を有機的に相互参照させたコラボ的なコンテンツも多いので,ぜひ heldio もフォローして日々の英語史学習ルーチンに組み込んでいただければと思います.昨今は heldio のコメント欄での交流も盛り上がってきていますので,ぜひそちらから英語史の学習活動にご参加ください.「#5093. heldio の聴き方(2023年度版)」 ([2023-04-07-1]) も参照.

(4) 講義・講座等で用いてきたスライド資料の多くを,ブログ記事として公開しています.cat:slide よりご覧ください.大きめのテーマを扱っていることが多く,スライドだけでは何のことか分からない部分もあると思いますが,ざっと眺めるだけでも概要は学べると思います.

(5) 毎回の hellog 記事では,雑多でランダムな話題を扱っていますが,多数の記事のあいだの関連性を確保する手段として「カテゴリー」と「記事セット」という概念を採用しています.「カテゴリー」はその名の通り,各記事に付けられているカテゴリー・タグに基づいて記事群をまとめたもので,トップページの右下のアルファベット順に並んでいるカテゴリーの一覧からアクセスできます.トップページ最上部の検索欄に "cat:○○" と入力してもらうこともできます.例えば,"cat:norman_conquest" や "cat:start_up_hel_2023" などと入れてみてください.

(6) もう1つの「記事セット」という概念は,記事番号を連ねることで,複数の任意の記事をまとめて閲覧できる仕様です.トップページ最上部の検索欄に,カンマ区切りの一連の記事番号を入力してみてください.その順序で,フレームを用いた読みやすい形式で記事が表示されます.

「記事セット」は上手く利用すると簡易的なスライドともなり,私自身も講義・講座に頻繁に利用しています.私がよく行なうのは,例えば「英語語彙の世界性」 (cosmopolitan_vocabulary) という話題について講義しようとする場合に,"##151,756,201,152,153,390,3308" という構成で記事(とそこに含まれる視覚資料)を順に示して解説していくというものです(先頭の "##" は任意).

これまで様々な記事セットを提供してきましたので,具体例として cat:hellog_entry_set の各記事からジャンプしていただければと思います.

(7) 本ブログでは,図表や写真をはじめとする視覚資料をなるべく多く掲載するように努めています.とりわけ地図 (map),言語系統図 (family_tree),年表 (timeline) などは多く掲載しており,お薦めです.漫然と眺めるだけでも学べると思います.画像集も,14年間の蓄積により,だいぶんたまってきました.

(8) トップページの右手に「ツール」という欄があります.CGI を用いた1世代前のスクリプトで,すでに動かなくなっているものもありますが,なかには便利なものもあります.例えば,Frequency Sorter は,単語群を頻度順にソートしてくれる便利ツールで,私もよく使っています.また,hel typist は ASCII のみを用いて発音記号(国際音標文字,IPA)を出力するためのツールで,日々の hellog 執筆に欠かせないツールとなっています.他にもおもしろいツールを探してみてください.cgi や web_service も参照.

(9) hellog の外ではありますが,英語史に関するオンライン(連載)記事を機会あるごとに書いてきました.とりわけ2017年1月から12月にかけて連載した12本のオンライン記事「現代英語を英語史の視点から考える」は,内容的にもまとまっており,お薦めです.もう1つ,昨秋の IIBC (一般財団法人国際ビジネスコミュニケーション協会)のインタビュー「英語はいかにして世界の共通語になったのか」もどうぞ.

(10) 最後に,hellog は雑多な記事群ですので,体系的な英語史の学びには向きません.体系的に学びたい方は,ぜひ英語史概説書をお読みください.最新の推薦図書のリストは「#5094. 英語史概説書等の書誌(2023年度版)」 ([2022-04-08-1]) をどうぞ.

コロナ禍が一段落し,大学の授業なども対面形式に戻ってはきましたが,オンライン学習・教育の機会はこれからも増えていくと予想されます.上記を参考に,hellog を最大限に利用していただければ幸いです.

2022-04-07 Thu

■ #4728. 2022年度「英語史」講義の初回 --- 慶應義塾大学文学部英米文学専攻の必修科目「英語史」が始まります [hel_education][hellog][hellog-radio][heldio][hellog_entry_set][link][start_up_hel_2022]

慶應義塾大学文学部英米文学専攻では,必修科目の1つに「英語史」の講義があります.本日,今年度の同講義が開始となります.1年間をかけて英語の歴史を紐解いていく予定です.

本日の初回は,重要なイントロの回になりますが,本ブログの記事を組み合わせることで講義を展開していく予定です.情報量が多いので,講義で完全消化できなかった場合であっても,履修生の皆さんはいつでもこの記事に戻ってくることができます.また,一般の hellog 読者の方も,以下のリンクを通じて,部分的・擬似的に初回授業を体験できるかと思います.目下,新年度ということで「#4722. 新年度の「英語史スタートアップ」企画を開始!」 ([2022-04-01-1]) として,英語史に関心のあるすべての方々の学びを応援しているので,あえてこのような形態を取る次第です.

1. イントロ

1.1. 「#831. Why "an apple"?」 ([2011-08-06-1]): 不定冠詞 a と an について.heldio の 「なぜ A pen なのに AN apple なの?」もどうぞ.

1.2. 「#2. 自己紹介」 ([2009-05-01-2]): 担当者の紹介

2. 英語史の世界へようこそ

2.1. 「#4546. 新学期の始まりに,英語史の学び方」 ([2021-10-07-1]): 英語史の魅力4点

(1) 英語の見方が180度変わる!

(2) 英語と歴史(社会科)がミックスした不思議な感覚の科目!

(3) 素朴な疑問こそがおもしろい!

(4) 現代英語に戻ってくる英語史

2.2. 「#4361. 英語史は「英語の歴史」というよりも「英語と歴史」」 ([2021-04-05-1]): 魅力 (2) に通じます

2.3. 「なぜ英語史を学ぶのか」の記事セット: 様々な角度から「なぜ学ぶのか」を検討してみました(cf. 「英語史って何のため?」 (heldio) でもしゃべっています)

3. 英語に関する素朴な疑問

3.1. 「#1093. 英語に関する素朴な疑問を募集」 ([2012-04-24-1]): 魅力 (3) に通じます

3.2. 2685件の素朴な疑問

3.3. これまで hellog で取り上げてきた素朴な疑問集

3.4. 知識共有サービス「Mond」で,英語・言語に関する素朴な疑問に回答しています

4. 英語史を日常の話題に

4.1. 「#4359. ぜひ英語史学習・教育のために hellog の活用を!(2021年度版)」 ([2021-04-03-1]): 毎日欠かさず更新している英語史のブログです.この hellog の効果的な使い方の tips をどうぞ.

4.2. 音声コンテンツ一覧 (heldio & hellog-radio): hellog の音声版というべき「英語の語源が身につくラジオ」 (heldio) .毎日欠かさず1本10分未満で英語史の話題をお届けしています.年度初めは英語史研究者との対談ものが多いです.

4.3. 「英語史スタートアップ」企画: 新年度開始に合わせて4月1日より始まっています

4.4. 「#4723. 『英語史新聞』創刊号」 ([2022-04-02-1]): 世界初の英語史に関する新聞の第1号です

4.5. 「#4725. khelf イベント「英語史コンテンツ50」が始まっています」 ([2022-04-04-1]): ほぼ毎日,英語史を専攻するゼミ生・院生から手軽に読める「英語史コンテンツ」がウェブ上にアップされてきます

4.6. 「#4726. 昨年度のコンテンツ企画のベスト10」 ([2022-04-05-1]): 上記だけでは足りない,という方はこちらからどうぞ

4.7. 「#4724. 慶應英語史フォーラム (khelf) の活動」 ([2022-04-03-1]): khelf ホームページと公式ツイッターアカウント @khelf_keio も開設されています

4.8. 「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」: 同専攻の井上逸兵先生と一緒に週2回(水・日)で放送しています

5. 英語史の読書案内

5.1. 「#4727. 英語史概説書等の書誌(2022年度版)」 ([2022-04-06-1]): 今年度版を昨日公表しました

5.2. 「#4557. 「英語史への招待:入門書10選」」 ([2021-10-18-1]),および heldio での「対談 英語史の入門書」

6. ライヴで寄せられた英語の素朴な疑問に即興で答えるコーナー(時間があれば)

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow