2025-03-28 Fri

■ #5814. 目次ととも再び紹介,嶋田珠巳『英語という選択 アイルランドの今』(岩波書店,2016年) [irish][irish_english][ireland][language_shift][contact][review][invisible_hand][toc][language_planning]

嶋田珠巳先生(明海大学)による,アイルランドの言語事情に関する書籍『英語という選択 アイルランドの今』(岩波書店,2016年)について,「#2798. 嶋田 珠巳 『英語という選択 アイルランドの今』 岩波書店,2016年.」 ([2016-12-24-1]),「#2803. アイルランド語の話者人口と使用地域」 ([2016-12-29-1]),「#2804. アイルランドにみえる母語と母国語のねじれ現象」 ([2016-12-30-1]) で参照してきた.

今回は,同著の概要をつかむために目次を挙げておきたい.

第一章 アイルランドというフィールド

I 地点

民族のことばが英語に取って替わられる

アイルランドは遠くて近い

緑のアイルランド

ほんのすこしの,国,案内

パブで耳を傾けて

その土地で感じる文化

II 自分たちのことば

アイルランドの二つの言語

アイルランド語を話しますか

母語になれない母なることば --- 言語能力と気持ちのねじれ

アイルランド語でつながる祖先

英語を手に入れた幸せと不幸せ

自分たちのことばはアイルランド語

アイルランド的なありかたのようなもの

ケルト的悲哀

III 可能性

そとに開かれるアイルランド

フィールドをもつということ

本書のたて糸,よこ糸

第二章 ことばを引き継がないという選択

I ことばを取り替えるということ

アイルランド語を捨てて英語を選んだのか

個人,コミュニティ,国レベルでの言語政策

順位づけされる言語

II 過去から現在

アイルランドに起こった言語交替

言語交替の要因

使用領域への着目

世代への着目と言語交替の社会心理

III 現在から未来

アイルランド語を守る取り組み --- 上からの政策

いま起こっている言語交替

親のものとは違う,第二言語としてのアイルランド語

アイルランド語もさまざまで

変容するアイルランド語の価値

アイルランド使用地域の存在

第三章 アイルランド語への思い,英語への思い

なまの声をきく

言語交替への思い

アイルランド語をどう見ているのか

英語をどう見ているのか

「英語」それとも「アイルランド英語」?

英語をどう見ているのか

第四章 話者の言語意識にせまる

はじめての言語調査

コミュニティに入る

フィールドで気づくこと

言語使用の背後にある話者の意識

do be 形式の言語外意味

正しさへの意識

アイルランドらしさへの意識

文法形式や語彙に対する意識

第五章 ことばのなかのアイルランドらしさ

I アイルランド英語のかたち

特有の語彙

現地の英語に溶け込むアイルランド語からの借用語

アイルランド英語に特有の表現

言語の理

文法のしくみに「個性」をみる

アイルランド目線の英語

II 時の表現

間違った英語?

独自の体系

How long are you here? の意味

独自の体系

独特の意味をもつ be after 完了

be after 完了と have 完了の使い分け

II 情報構造の表現

強調構文を手がかりに

'tis 文は分裂文か

ことばの内部で働いているしくみ

アイランド語をみれば合点がいく

見た目と中身の問題

第六章 ことばが変わること,替わること

I 言語接触

接触言語学にとってのアイルランド英語の魅力

形成と変化をどのようにみるか

文法のイノベーション

II ことばの変化と人々の気持ち

英語と自分たちのことばとの間でゆれるアイデンティティ

二言語主義の先にみえるものは

言語の必然? --- 言語の危機と英語の多様性とそれぞれの選択

????????????

参考文献

索引

言語交替 (language_shift) ,言語接触 (contact),言語政策 (language_planning) など,社会言語学の多くの話題の交差点をなすアイルランド(英)(語)に,ぜひ注目を.

・ 嶋田 珠巳 『英語という選択 アイルランドの今』 岩波書店,2016年.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2025-01-09 Thu

■ #5736. アイルランド語 (Irish) とアイルランド英語 (Irish English) はまったく異なる言語である [irish][irish_english][ireland][contact][history][sociolinguistics][variety][germanic][celtic]

標題の2つの言語(変種)は,名前が似ているので,ときに同一物と誤解されることがある.両者ともアイルランド島(特にアイルランド共和国)と結びついていることは確かだが,言語的には完全に異なるものである.

アイルランド語 (Irish) は印欧語族のケルト語派に属する1言語であり,古来アイルランドの土地と結びつけられてきた.その点ではアイルランドの土着言語といってよい.

一方,アイルランド英語 (Irish English/Hiberno-English) は,同じ印欧語族に属するとはいってもゲルマン語派に属する1言語である英語 (English) の,そのまた枝分かれした方言の1つである.ちょうどアメリカ英語,インド英語が,それぞれアメリカ訛りの英語,インド訛りの英語と理解してよいように,アイルランド英語はアイルランド訛りの英語である.英語の1変種ということだ.

語族は同じでも語派が異なれば,事実上,完全に別の言語といってよい.誤解を恐れずにいえば,アイルランド語とアイルランド英語は,日本語と英語ほどに異なる,と述べておこう.

近代以降,イングランドはアイルランドに対する政治・文化的影響力を獲得していったが,その過程で,外来の英語が土着のアイルランド語を徐々に置き換えていったという歴史がある.かくして,現代までにアイルランドは事実上,英語が支配する土地となった.現在,古来の土着言語であるアイルランド語は,アイルランド島の西部において人口のわずか2%ほどによって話される少数言語となっている.これは「#2803. アイルランド語の話者人口と使用地域」 ([2016-12-29-1]) で見たとおりである.

アイルランド語とアイルランド英語は完全に別物と述べたが,その上で,後者は前者の風味を含んでいるという事実も指摘しておきたい.アイルランド語が土着言語であるところへ,後から英語が移植されたわけなので,そこで育っていくことになる英語変種も,基層にあったアイルランド語の言語的特徴をある程度ピックアップすることになったので,これは当然といえば当然である.

嶋田 (184) より「アイルランドの言語史スケッチ」として図示されている関連する略年表を掲げておこう.

1600 北部から東部へイギリスの入植

| ~(I)アイルランド語と英語の言語接触

| 〈二言語使用が進む〉

1840s 大飢饉.アイルランド語母語話者の減少

| 〈母語としてのアイルランド語の継承が困難に〉

1900 〈言語交替の加速化〉

| ~(II)安定したアイルランド英語の形成から

1970s メディアの広がり,EC加盟,教育の普及

| ~(III)アイルランド英語と主要英語変種との接触から

2000 経済成長,グローバリゼーション

|

締めくくりとして,嶋田 (186) の言葉を引用しておきたい.

アイルランド英語は,昔アイルランドにあったことばではなく,アイルランド語と英語の接触によって生まれた言語が現在まで続いてきたところのことばである.すなわち,アイルランド英語は,アイルランドで育ったことばが脈々と今日まで続いている連続体としてとらえることができる.

嶋田珠巳先生(明海大学)は,アイルランドの言語事情に詳しい社会言語学者である.とりわけ以下の著書をお薦めしておきたい.

本ブログでも,関連する記事として「#2798. 嶋田 珠巳 『英語という選択 アイルランドの今』 岩波書店,2016年.」 ([2016-12-24-1]),「#1715. Ireland における英語の歴史」 ([2014-01-06-1]),「#2803. アイルランド語の話者人口と使用地域」 ([2016-12-29-1]),「#2804. アイルランドにみえる母語と母国語のねじれ現象」 ([2016-12-30-1]) を公開してきた.

先日1月2日の Voicy helwa (有料配信)にて「【英語史の輪 #232】アイルランドの英語史」と題する回を配信した.ご関心のある方は,ぜひそちらもどうぞ.

・ 嶋田 珠巳 『英語という選択 アイルランドの今』 岩波書店,2016年.

2023-10-19 Thu

■ #5288. 「イギリスとケルトの英語」 --- 大石晴美(編)『World Englishes 入門』(昭和堂,2023年)の第1章 [voicy][heldio][review][notice][world_englishes][celtic][scots_english][wales][irish_english][hel_education][we_nyumon][variety]

このブログでもすでに何度か紹介している新刊書『World Englishes 入門』の第1章「イギリスとケルトの英語」を執筆された和田忍先生(駿河台大学)と,直接対談する機会を得ました.一昨日の Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にて配信しました.「#869. 著者と語る『World Englishes 入門』(昭和堂,2023年) --- 和田忍さんとの対談」です(15分ほどの音声コンテンツ).ぜひお聴きいただければ.

本書は文字通り世界英語 (world_englishes) に関する本ですが,その礎となる第1章は,実は凝縮された英語史概説となっています.つまり,古英語期以前から近代英語までを要領よくカバーした,18ページほどの英語史入門として読めるということです.

世界英語入門を謳う本書を手に取る読者の多くは,英米以外の英語の諸変種,例えばインド英語,シンガポール英語,ジャマイカ英語などの状況についてとりわけ知りたいと思っているのではないでしょうか.そのような読者にとっては,伝統的かつ主流派に属する英語変種であるイギリス英語やアメリカ英語には,むしろあまり関心が湧かないということもあるかと思います.

しかし,なぜ世界英語がこのように多様なのかという本質的な謎を解くためには,英語がたどってきた歴史の理解が欠かせません.その礎として,英語史の概略的な知識がぜひとも必要になります.第1章は,そのような位置づけとして読めるのではないかと思います.

しかも,単なる「イギリスの英語」ではなく「イギリスとケルトの英語」と「ケルト」がタイトルに添えてあるのが,心憎い演出です.英語は主に近代以降にイギリスの植民地支配を通じて世界展開していきますが,すでにその千年以上前から,ケルト人が住まっていたブリテン諸島において植民地支配の練習のようなことが行なわれていたからです.第1章は近代以降の英語の世界展開のミニチュア版を示してくれている --- そのような読み方が可能です.また,英語が歴史的に言語接触の多かった言語であることもよく分かる章となっています.

以下,第1章のなかの小見出しとコラムを挙げておきます.

1 英語のおこり --- 古代から中世末期まで

(1) ブリトン人とローマン・ブリテン

(2) ゲルマン人の襲来と英語のおこり

(3) ヴァイキングとノルマン・フレンチの影響

コラム ケルト文化の英語への影響

2 世界に広がる英語の原点 --- 近代英語以降

(1) 大母音推移とシェイクスピアの英語

(2) 辞書と文法書の発展

コラム ヴァイキングのことばの影響 --- 古ノルド語と英語の姉妹語

(3) 英語語彙の拡充

3 イングランド地域の英語

(1) 容認発音

(2) イングランド南部の英語 --- ロンドン近郊の英語から

(3) イングランド北部の英語 --- 南部の英語との比較から

コラム 大母音推移による音の変化

4 ケルト地域の英語

(1) ケルト地域とは

(2) スコットランドの英語

(3) ウェールズの英語

(4) アイルランドの英語

・ 大石 晴美(編) 『World Englishes 入門』 昭和堂,2023年.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2023-05-13 Sat

■ #5129. 進行形に関する「ケルト語仮説」 [celtic][borrowing][syntax][contact][substratum_theory][celtic_hypothesis][progressive][verb][irish_english][aspect]

「#4595. 強調構文に関する「ケルト語仮説」」 ([2021-11-25-1]) で参照した Filppula and Klemola の論文を再読している.同論文では,英語における be + -ing の「進行形」 (progressive form) の発達(その時期は中英語期とされる)も基層のケルト語の影響によるものではないかという「ケルト語仮説」 (celtic_hypothesis) が唱えられている.

まず興味深い事実として,現代のケルト圏で行なわれている英語諸変種では,標準英語よりも広範に進行形が用いられるという.具体的には Irish English, Welsh English, Hebridean English, Manx English において,標準的には進行形を取りにくいとされる状態動詞がしばしば進行形で用いられること,動作動詞を進行形にすることにより習慣相が示されること,would や used (to) に進行形が後続し,習慣的行動が表わされること,do や will に進行形が後続する用法がみられることが報告されている.Filppula and Klemola (212--14) より,それぞれの例文を示そう.

・ There was a lot about fairies long ago [...] but I'm thinkin' that most of 'em are vanished.

・ I remember my granfather and old people that lived down the road here, they be all walking over to the chapel of a Sunday afternoon and they be going again at night.

・ But they, I heard my father and uncle saying they used be dancing there long ago, like, you know.

・ Yeah, that's, that's the camp. Military camp they call it [...] They do be shooting there couple of times a week or so.

これらは現代のケルト変種の英語に見られる進行形の多用という現象を示すものであり,事実として受け入れられる.しかし,ケルト語仮説の要点は,中英語における進行形の発達そのものが基層のケルト語の影響によるものだということだ.前者と後者は注目している時代も側面も異なっていることに注意したい.それでも,Filppula and Klemola (218--19) は,次の5つの論点を挙げながら,ケルト語仮説を支持する(引用中の PF は "progressive forms" を指す).

(i) Of all the suggested parallels to the English PF, the Celtic (Brythonic) ones are clearly the closest, and hence, the most plausible ones, whether one think of the OE periphrastic constructions or those established in the ME and modern periods, involving the -ing form of verbs. This fact has not been given due weight in some of the earlier work on this subject.

(ii) The chronological precedence of the Celtic constructions is beyond any reasonable doubt, which also enhances the probability of contact influence from Celtic on English.

(iii) The socio-historical circumstances of the Celtic-English interface cannot have constituted an obstacle to Celtic substratum influences in the area of grammar, as has traditionally been argued especially on the basis of the research (and some of the earlier, too) has shown that the language shift situation in the centuries following the settlement of the Germanic tribes in Britain was most conductive to such influences. Again, this aspect has been ignored or not properly understood in some of the research which has tried to play down the role of Celtic influence in the history of English.

(iv) The Celtic-English contacts in the modern period have resulted in a similar tendency for some regional varieties of English to make extensive use of the PF, which lends indirect support to the Celtic hypothesis with regard to early English.

(v) Continuous tenses tend to be used more in bilingual or formerly Celtic-speaking areas than in other parts of the country . . . .

ケルト語仮説はここ数十年の間に提起され論争の的となってきた.いまだ少数派の仮説にとどまるといってよいが,伝統的な英語史記述に一石を投じ,言語接触の重要性に注目させてくれた点では,学界に貢献していると評価できる.

・ Filppula, Markku and Juhani Klemola. "English in Contact: Celtic and Celtic Englishes." Chapter 107 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 1687--1703.

2021-11-25 Thu

■ #4595. 強調構文に関する「ケルト語仮説」 [celtic][borrowing][syntax][contact][substratum_theory][celtic_hypothesis][cleft_sentence][irish_english]

「#2442. 強調構文の発達 --- 統語的現象から語用的機能へ」 ([2016-01-03-1]),「#3754. ケルト語からの構造的借用,いわゆる「ケルト語仮説」について」 ([2019-08-07-1]) で取り上げてきたように,「強調構文」として知られている構文の起源と発達については様々な見解がある(ちなみに英語学では「分裂文」 (cleft_sentence) と呼ぶことが多い).

比較的最近の新しい説によると,英語における強調構文の成長は,少なくとも部分的にはケルト語との言語接触に帰せられるのではないかという「ケルト語仮説」 (celtic_hypothesis) が提唱されている.伝統的には,ケルト語との接触による英語の言語変化は一般に微々たるものであり,あったとしても語彙借用程度にとどまるという見方が受け入れられてきた.しかし,近年勃興してきたケルト語仮説によれば,英語の統語論や音韻論などへの影響の可能性も指摘されるようになってきている.英語の強調構文の発達も,そのような事例の1候補として挙げられている.

先行研究によれば,古英語での強調構文の事例は少ないながらも見つかっている.例えば以下のような文である (Filppula and Klemola 1695 より引用).

þa cwædon þa geleafullan, 'Nis hit na Petrus þæt þær cnucað, ac is his ængel.' (Then the faithful said: It isn't Peter who is knocking there, but his angel.)

Filppula and Klemola (1695--96) の調査によれば,この構文の頻度は中英語期にかけて上がってきたという.そして,この発達の背景には,ケルト語における対応表現の存在があったのではないかとの仮説を提起している.論拠の1つは,アイルランド語を含むケルト諸語に,英語よりも古い時期から対応表現が存在していたという点だ.実はフランス語にも同様の強調構文が存在し,むしろフランス語からの影響と考えるほうが妥当ではないかという議論もあるが,ケルト諸語での使用のほうが古いということがケルト語仮説にとっての追い風となっている.

もう1つの論拠は,現代アイルランド英語 (irish_english) で,英語の強調構文よりも統語的自由度の高い強調構文が広く使われているという事実だ.例えば,次のような自由さで用いられる (Filppula and Klemola 1698 より引用).

・ It is looking for more land they are.

・ Tis joking you are, I suppose.

・ Tis well you looked.

このようなアイルランド英語における,統語的制限の少ない強調構文の使用は,そのような特徴をもつケルト語の基層の上に英語が乗っかっているためと解釈することができる.いわゆる「基層言語仮説」 (substratum_theory) に訴える説明だ.

今回の強調構文の事例だけではなく,一般にケルト語仮説に対しては異論も多い.しかし,古英語期(以前)から現代英語期に及ぶ長大な時間を舞台とする英語とケルト語の言語接触論は,確かにエキサイティングではある.

・ Filppula, Markku and Juhani Klemola. "English in Contact: Celtic and Celtic Englishes." Chapter 107 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 1687--1703.

2021-08-10 Tue

■ #4488. 英語が分布を縮小させてきた過去と現在の事例 [history][world_englishes][irish_english][japanese][french][spanish][portuguese][pidgin]

英語は,現代世界のリンガ・フランカ (lingua_franca) として世界中に分布を拡大させている.英語はある意味では,はるか昔,紀元前の大陸時代より,ブリテン諸島のケルト民族や新大陸の先住民をはじめ世界中の多くの民族の言語の分布を縮小させ,自らの分布を拡大させてきた歴史をもつ.

一見すると「負け知らず」の言語のように思われるかもしれないが,必ずしもそうではない.他の言語との競争に敗れて分布を縮小させたり,ときに不使用となる場合すらあったし,現在もそのような事例がみられるのである.今回は,この英語(史)の意外な事例をいくつかみていきたい.参照するのは Trudgill の "English in Retreat" と題する節 (27--29) である.

歴史的に古いところから始めると,12--15世紀のアイルランドの事例がある.Henry II は,1171年にアングロ・ノルマン軍を送り込んでアイルランド侵攻を狙い,その一画に英語話者を入植させた.しかし,彼らはやがて現地化するに至り,英語が根づくことはなかった.英語としては歴史上初めて本格的な分布拡大に失敗した機会だったといえる(cf. 「#1715. Ireland における英語の歴史」 ([2014-01-06-1]),「#2361. アイルランド歴史年表」 ([2015-10-14-1])).

ぐんと現代に近づいて19世紀のことになるが,私たちにとって非常に重要な --- しかしほとんど知られていない --- 英語の敗北の事例がある.舞台はなんと小笠原群島である.この群島はもともと無人だったが,1543年にスペイン人により発見され,その後,主に欧米系の人々により入植が進み,19世紀には英語ベースの「小笠原ピジン英語」 (Bonin English) が展開していた.しかし,19世紀後半から日本がこの地の領有権を主張し,島民の日本への帰化を進めた結果,日本語が優勢となり,現在までに小笠原ピジン英語はほぼ廃用となっている.詳しくは「#2559. 小笠原群島の英語」 ([2016-04-29-1]),「#2596. 「小笠原ことば」の変遷」 ([2016-06-05-1]),「#3353. 小笠原諸島返還50年」 ([2018-07-02-1]) を参照されたい.

現在の事例でいえば,カナダのケベック州が挙げられる.フランス語が優勢な同州において,英語が劣勢に立たされていることはよく知られている(cf. 「#1733. Canada における英語の歴史」 ([2014-01-24-1])).住人の帰属意識を巡る政治・歴史問題が関わっており,「世界の英語」といえども単純に分布を広げられるわけではないことをよく示している.

また,あまり知られていないが,中央アメリカのカリブ海沿岸にも,英語母語話者集団でありながら言語的・社会的に劣勢に立たされている人々の住まう土地が点在している.彼らのルーツは19世紀後半よりジャマイカなどから中央アメリカの大陸沿岸地域へ展開した人々で,しばしば奴隷として社会的地位の低い集団とみなされていた.現在でも,関連する各国の公用語であるスペイン語のほうが威信が高く,当地では英語使用に負のレッテルが張られている.関連する記事として「#1679. The West Indies の英語圏」 ([2013-12-01-1]),「#1702. カリブ海地域への移民の出身地」 ([2013-12-24-1]),「#1711. カリブ海地域の英語の拡散」 ([2014-01-02-1]),「#1713. 中米の英語圏,Bay Islands」 ([2014-01-04-1]),「#1714. 中米の英語圏,Bluefields と Puerto Limon」 ([2014-01-05-1]),「#1731. English as a Basal Language」 ([2014-01-22-1]) を挙げておく.

ほかにも,19世紀半ばにアメリカ南北戦争で敗者となった南部人がブラジルに逃れた子孫が,今もブラジルに英語母語話者集団として暮らしているが,同国の公用語であるポルトガル語に押されて劣勢である.また,1890年代に社会主義的ユートピアを求めてパラグアイに移住したオーストラリア人の子孫が今も暮らしているが,若者の間では土地の言語である Guaraní への言語交替が進行中である.

英語は過去にも現在にも「負け知らず」だったわけではない.

・ Trudgill, Peter. "The Spread of English." Chapter 2 of The Oxford Handbook of World Englishes. Ed. by Markku Filppula, Juhani Klemola, and Devyani Sharma. New York: OUP, 2017. 14--34.

2017-06-02 Fri

■ #2958. ジャガイモ,アイルランド,英語史 [ireland][irish_english][ame][history]

「#2954. ジャガイモの呼び名いろいろ」 ([2017-05-29-1]) で触れたように,ジャガイモは16世紀中に新大陸から旧大陸へ持ち込まれ,ヨーロッパでは17--18世紀の間に常食される穀物として定着していった.17世紀には,ヨーロッパで戦争がなかったのは4年だけといわれるほどの戦乱期であり,なおかつ気候の寒冷化にも見舞われた時期だったため,耕地の荒廃が進み,飢饉が頻発した.根菜に慣れていなかった当時のヨーロッパ人は,最初はジャガイモも気味悪がって受け付けなかったが,飢えをしのぐのに仕方なしと,徐々にこの新しい穀物を受容していった.

ヨーロッパ諸国の中で最も早くジャガイモを受け入れたのは,アイルランドだった.アイルランド人に勇気があったというよりは,同地ではそれだけ飢饉が厳しかったということだろう.小麦の育つ肥沃なアイルランド東部の耕地は,17世紀半ばのクロムウェルによる収奪以来,イギリス人が牛耳っており,アイルランド人は狭隘で岩のごつごつした西部へ追いやられていた.ジャガイモはそのような土地でも育つ穀物として,すなわち最後の頼みの綱として,植えられ,食されたのである.

アイルランドにおけるジャガイモ導入の効果は甚大だった.1780年に約400万人だった人口は,1841年には倍増していた.しかし,その直後の1845--48年にジャガイモ疫病がヨーロッパ中に広まり,アイルランドは最大の打撃を受けた.ジャガイモ単作(モノカルチャー)が仇となったのである.このジャガイモ飢饉 (The Great Famine; An Gorta Mór) は,アイルランドに100万人ともいわれる餓死者を出すとともに,多数の人口がアメリカへ移民する契機ともなった.

アイルランドのジャガイモ飢饉は,疫病という天災とモノカルチャーが主要因とされるが,伊藤 (64) は「社会構造が生んだ飢饉」であり「英国によってつくられた飢饉」であるという.「アイルランドのジャガイモ単作(モノカルチャー)のゆえに起こったのだといわれる.しかし,英国による土地と作物の厳しい収奪のもと,残された石と岩盤だらけの狭隘な土地でアイルランド国民が生き残るには,ジャガイモ単作という選択しかなかったのだ」.

では,新穀物の導入から飢饉に至る一連のアイルランド・ジャガイモ史は,英語の歴史とどのような関係にあるだろうか.飢饉を生き延びたアイルランド人は,この後,独立の道を歩み出し,言語的にはアイルランド英語 (irish_english) という独特な英語変種を確立していった.また,飢饉に押し出されるようにアメリカへ移住して生き延びたアイルランド人たちは,著しい民族集団としてアメリカ社会に根を張り,言語的にはアメリカ英語の形成にもおそらく一定の貢献をなした.イギリス人によるアイルランド支配は,皮肉にも,イギリス変種と並んで世界的に知られる2つの母語英語変種の発達を間接的に推進したことになる.

アイルランド(英語)の歴史については,以下の記事も参照されたい.

・ 「#328. 菌がもたらした(かもしれない) will / shall の誤用論争」 ([2010-03-21-1])

・ 「#327. Irish English が American English に与えた影響」 ([2010-03-20-1])

・ 「#762. エリザベス女王の歴史的なアイルランド訪問」 ([2011-05-29-1])

・ 「#2361. アイルランド歴史年表」 ([2015-10-14-1])

・ 伊藤 章治 『ジャガイモの世界史』 中央公論新社〈中公新書〉,2008年.

2016-12-24 Sat

■ #2798. 嶋田 珠巳 『英語という選択 アイルランドの今』 岩波書店,2016年. [irish][irish_english][ireland][language_shift][contact][review][invisible_hand]

嶋田珠巳著『英語という選択 アイルランドの今』を読んだ.過去数世紀の間,アイルランドで進行してきたアイルランド語から英語への言語交替 (language_shift) が,平易な文体で,しかし詳細に描かれている.フィールドワークを通じて国民の心理にまで入り込もうとする調査態度,アイルランド英語の言語学的分析,言語接触に関する理論的な貢献,日本語もうかうかしていると危ないぞとの警鐘など,読みどころが多い.現代アイルランドの言語事情について,このように一般向けに読みやすく書かれた本が出たことは歓迎すべきである.

著者は,アイルランドにおける言語交替という(社会)言語学的な研究を行なうに当たって,言語重視ではなく話者重視の態度をとることを宣言している.

わたしは言語をそのさまざまな現象とともに考えるとき,まず言語使用者,すなわち話者をその中心に置く.ことばをめぐるさまざまな現象(たとえば,言語接触,言語変化,言語使用,コード・スイッチング)はすべて話者の介在のもとにある.このようなことはあたりまえのように思えるかもしれないし,一度このような見方を提案された読者は,それ以外の見方は理解しづらいかもしれないが,実際に提案されている言語学分野の理論および考察の前提においては,さまざまな要因のもとに言語使用にゆれを生じさせる「話者」を捨象して,言語の本質を科学的に解明しようという試みのものとに理論が構築されてきた背景もある.(嶋田,p. 55)

引用にあるとおり,言語学を筆頭とする言語に関する言説では「話者の捨象」は日常茶飯事である.とりわけ話者を重視するはずの分野である社会言語学や語用論ですら,議論が進んでいく間に,いつのまにか話者の顔が見えなくなっていることがしばしばである.

しかし,言語は話者(及びコミュニケーションに関わるその他の人々)がいなければ言語たりえないという当たり前すぎる事実を再確認するとき,話者を捨象した言語学が早晩行き詰まるだろうことは容易に想像できる.言語学から話者を救いだすことが必要なのだ.このことは,本ブログでも次の記事などで繰り返し論じてきた.

・ 「#1549. Why does language change? or Why do speakers change their language?」 ([2013-07-24-1])

・ 「#1168. 言語接触とは話者接触である」 ([2012-07-08-1])

・ 「#2005. 話者不在の言語(変化)論への警鐘」 ([2014-10-23-1])

・ 「#2298. Language changes, speaker innovates.」 ([2015-08-12-1])

とはいえ,言うは易しである.言説の慣れというのはすさまじいもので,気を抜くと,すぐに話者の顔の見えない言語論へと舞い戻ってしまう.言語体系そのものに立脚する言語学のすべてが誤りというわけでもないし,言語(体系)と話者(集団)の双方の役割を融合・調和させる「見えざる手」 (invisible_hand) のような言語(変化)論も注目されてきている(「#2539. 「見えざる手」による言語変化の説明」 ([2016-04-09-1]) を参照).言語学としても,言語(体系)と話者(集団)の関係について今一度じっくり考えてみる時期に来ているように思われる.

・ 嶋田 珠巳 『英語という選択 アイルランドの今』 岩波書店,2016年.

2015-11-10 Tue

■ #2388. 世界の主要な英語変種の音韻的分類 [world_englishes][model_of_englishes][ame_bre][ame][bre][irish_english][australian_english][new_zealand_english][scots_english][map]

世界の主要な英語変種を分類する試みは,主として社会言語学的な視点から様々になされてきた.本ブログでも,model_of_englishes の記事で取り上げてきた通りである.言語学的な観点からの分類としては,Trudgill and Hannah による音韻に基づくものが知られている.概論的にいえば,大きく 'English' type と 'American' type に2分する方法であり,直感的で素人にも理解しやすい.この常識的に見える分類が,結論としては,専門的な見地からも支持されるということである.この 'American' type と 'English' type の2分法は,より積極的に歴史的な視点を取れば,大雑把にいってイングランド内の 'northern' type と 'southern' type の2分法に相当することに注意したい.

Trudgill and Hannah (10) は,音韻論的に注目すべき鍵として以下の10点を挙げて,英語諸変種を図式化した.

Key

1. /ɑː/ rather than /æ/ in path etc.

2. absence of non-prevocalic /r/

3. close vowels for /æ/ and /ɛ/, monophthongization of /ai/ and /ɑu/

4. front [aː] for /ɑː/ in part etc.

5. absence of contrast of /ɒ/ and /ɔː/ as in cot and caught

6. /æ/ rather than /ɑː/ in can't etc.

7. absence of contrast of /ɒ/ and /ɑː/ as in bother and father

8. consistent voicing of intervocalic /t/

9. unrounded [ɑ] in pot

10. syllabic /r/ in bird

11. absence of contrast of /ʊ/ and /uː/ as in pull and pool

10 9 8 7 6 5 6 7 8 9 11 10 11 5 1 2

| | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | Northern | | | | |

| | | | | | Canada | | | | | Ireland | Scotland | | | |

| | | | | | | | | | `----------+----------' | | |

| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | `--------+---+---+---+--------------+--------------' | |

| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | `----------, | | |

| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |

| | | | | USA | | | ,----------+---+------------------' |

| | | | | | | | | Republic | | |

| | | | `------------' | | | of | | ,------------------'

| | | | | | | Ireland | | |

| | | `--------------------' | | | | | England ,--------------------------------- 3

| | | | | | | | |

| | | | | | | | Wales | ,----------------------- 4

| | | | | | | | | South | Australia New

| | `----------------------------' | | | | | Africa | Zealand

| | | | | | | `----------------------- 4

| | | | | | |

| `------------------------------------+----------' | | `--------------------------------- 3

| | | |

`----------------------------------------+--------------' `--------------------------------------------- 2

|

`---------------------------------------------------------------- 1

この図の説明として,Trudgill and Hannah (10) を引こう.

We have attempted to portray the relationships between the pronunciations of the major non-Caribbean varieties in [this] Figure 1.1. This diagram is somewhat arbitrary and slightly misleading (there are, for example, accents of USEng which are close to RP than to mid-western US English), but it does show the two main types of pronunciation: an 'English' type (EngEng, WEng, SAfEng, AusEng, NZEng) and an 'American' type (USEng, CanEng), with IrEng falling somewhere between the two and ScotEng being somewhat by itself.

最後に触れられているように,Irish English が2大区分にまたがること,古い歴史をもつ Scots English が独自路線を行っていることは興味深い.

・ Trudgill, Peter and Jean Hannah. International English: A Guide to the Varieties of Standard English. 5th ed. London: Hodder Education, 2008.

2015-10-14 Wed

■ #2361. アイルランド歴史年表 [timeline][history][ireland][irish_english][map]

アイルランド英語史について,「#1715. Ireland における英語の歴史」 ([2014-01-06-1]),「#762. エリザベス女王の歴史的なアイルランド訪問」 ([2011-05-29-1]) の記事を通じて略述してきた.背景にあるアイルランドの外面史も整理しておこうと思い,アンナ・マックィン,コルム・マックィン (60--61) を中心に,波多野も参照しつつ,略年表を用意した.アイルランドの地図も参考までに.

| 紀元前7000ごろ | スコットランドから最初の人々が陸地をつたわってアイルランドに来て住む. |

| 紀元前3200ごろ | ボイン川流域に羨道墳がつくられる. |

| 紀元前2000ごろ | アイルランドで金属細工がはじまる. |

| 紀元前700ごろ | ケルト人がアイルランドにやってくる. |

| 432ごろ | 聖パトリックがアイルランドに来て,この国の大半をキリスト教に改宗させる. |

| 795 | 最初のバイキングがダブリン近くの島ランベイに上陸し,入植地を作る. |

| 800ごろ | おそらくアイオナ島のアイルランド人の修道院で,きわめて緻密な装飾をほどこしたアイルランドの代表的写本『ケルズの書』がつくられる. |

| 1014 | アイルランドの王ブライアン・ボルーがアイルランド全土を統一し,クロンターフの戦いでバイキングを破る.しかし戦いの直後,王は死亡. |

| 1170 | 「ストロングボウ」ことペンブローク泊がアイルランドに侵攻し,ノルマン人のアイルランド侵略が始まる.1年後,ストロングボウがレンスターの王になる. |

| 1171 | イングランド国王ヘンリー2世がアイルランドの大部分を支配下におさめる. |

| 1366 | アイルランドに入植したノルマン人の勢力をおさえるため,イングランドが「キルケニー法」を制定する. |

| 1494 | イングランド国王ヘンリー7世がアイルランド議会をイングランド枢密院の支配下におき,アイルランド支配を強める. |

| 1601 | イングランド女王エリザベス1世がアイルランドに軍を送り,ティロン伯ヒュー・オニールおよび同盟軍をキンセールの戦いで破る. |

| 1603 | イングランドがアイルランド全土を征服. |

| 1641 | カトリックのアイルランド人が,プロテスタントのイングランド人入植者に奪われた土地を取りもどすために立ち上がり,数百人のプロテスタントを殺害. |

| 1649 | イングランドの護国卿オリバー・クロムウェル率いる軍がアイルランドのドローエダとウェクスフォードで数千人を虐殺.カトリックのアイルランド人の土地をプロテスタントの入植者にあたえる. |

| 1690 | オレンジ公ウィリアムがボイン川の戦いでジェイムズ2世の軍を破り,北部アイルランドのプロテスタント居住地を守る. |

| 1782 | アイルランド議会が独自の法律を制定する権利を得る. |

| 1798 | アイルランドの独立を求め,統一アイルランド人協会などの勢力が反乱をおこすが,失敗に終わり,数万人が死亡. |

| 1801 | 連合法により,グレートブリテンおよびアイルランド連合王国が成立. |

| 1845 | ジャガイモに疫病が発生し,4年におよぶ飢饉となる.膨大な数のアイルランド人が移民となってアメリカなどに渡る. |

| 1870 | ウィリアム・グラッドストーン首相がアイルランド人の小作農の法的権利を強め,最終的には土地所有を認める新しい法を成立させる. |

| 1913 | アイルランド自治法案がイギリス上院で3度目の否決にあう. |

| 1914 | 第1次世界大戦の勃発により,アイルランド議会の復活と,アイルランドの権利拡大に関する法の制定が遅れる. |

| 1916 | イースター蜂起でアイルランドの民族主義勢力が主要な建物を占拠し,アイルランド共和国の独立を宣言.しかし氾濫はイギリス軍によって鎮圧される. |

| 1916 | ジェイムズ・ジョイスが『若き芸術家の肖像』を出版し,同時代の主要な作家として活躍しはじめる. |

| 1919 | 前年の選挙に勝ったシン・フェイン党がアイルランド国民議会(ドイル)をつくり,ふたたびイギリスからの独立を宣言.(シン・フェインとは「われわれ自身で」という意味.)イギリスと国民議会支持勢力とのあいだで戦闘がおきる. |

| 1920 | イギリス議会でアイルランド統治法が成立.北アイルランドの6州にひとつの議会,それ以外のアイルランドにひとつの議会が,それぞれつくられる. |

| 1921 | イギリス自治領としてのアイルランド自由国を成立させる.イギリス・アイルランド条約が結ばれる.北アイルランド6州はイギリス統治下にとどまる. |

| 1922 | イギリスからの完全独立をもとめる民族主義勢力の反対を押し切り,国民議会がイギリス・アイルランド条約を承認.条約支持派と反対派との1年におよぶ内戦が勃発. |

| 1937 | アイルランド自由国を廃止して独立民主国家エールの樹立を宣言する新憲法が,国民の投票により承認される. |

| 1949 | イースター蜂起(1916年)を記念して,4月,エールが共和制国家アイルランドとなり,イギリス連邦を脱退する. |

| 1955 | 国際連合に加盟. |

| 1959 | エーモン・デ・ヴァレラが大統領に就任. |

| 1973 | ヨーロッパ経済共同体 (EEC) に加盟.アイルランド共和軍 (IRA) が北アイルランドでの攻撃を再開. |

| 1985 | イギリスとのあいだに,イギリス・アイルランド協定がむすばれる.これによりアイルランドは,北アイルランド統治に関して提言する役割をあたえられる. |

| 1991 | ヨーロッパ連合 (EU) に加盟. |

| 1993 | イギリス・アイルランド両首相が,テロ行為が集結すれば北アイルランド和平交渉を提案するという共同宣言(ダウニング街宣言)に署名. |

| 1998 | アイルランドと北アイルランドでの投票により,ベルファスト合意(聖金曜日協定)のしめす北アイルランド問題の政治的解決が承認される. |

| 2004 | EUの議長国となる. |

| 2004 | ヨーロッパ最大の経済成長を達成する. |

| 2005 | IRAが武力闘争の終結を宣言する. |

| 2007 | バーティ・アハーンが3期目の首相に選出される. |

・ アンナ・マックィン,コルム・マックィン 『ナショナルジオグラフィック 世界の国 アイルランド』 ほるぷ出版,2011年.

・ 波多野 裕造 『物語アイルランドの歴史』 中央公論新社〈中公新書〉,1994年.

2014-01-06 Mon

■ #1715. Ireland における英語の歴史 [irish][ireland][irish_english][history][map]

Fennell (198--200) を要約する形で,アイルランドにおける英語使用の歴史について略述する.アイルランドにおける英語の影響を歴史的に記述する上で,重要な時期が3つある.1つは,アイルランドにアングロ・ノルマン軍を送り込んだ Henry II (1133--89) の治世下の1171年である.しかし,このときには英語は威信を得られず,じきにアイルランド語話者によりアイルランド化されてしまった.1366年に Statutes of Kilkenny により英語の地位を補強する施策がなされたが,効果は出なかった.1550年代に宗教改革への反発から,プロテスタントを象徴する英語に対してカトリックを象徴するアイルランド語という構図が作り出され,16世紀中,アイルランドにおける英語の立場は風前の灯だった. *

しかし,続く17--18世紀は,英語の影響に関する第2期として重要な時期となった.この時期,イングランド人はプランテーションを建設することによりアイルランドを植民地化した.18世紀にはアイルランドの都市部では英語の威信が高まり,アイルランドの支配層も威信を求めて英語を学ぶようになった.独立の動きがあった1790年代には,すでに多くのアイルランド人が英語を話すまでになっていた.

決定的な影響を及ぼした第3期は,1800年の連合法 (Act of Union) によりアイルランドがイギリスに併合されて以降の時期である.英語は威信の象徴となり,反対にアイルランド語は発展の妨げと意識されるようになった.貴族の子弟は子供をイングランドに送って教育するまでになった.20世紀初期には J. P. Synge, Sean O'Casey, W. B. Yeats などがアイルランド英語による文学活動で成功を収め,英語の威信はいや増しに高まった.1800年の時点ではアイルランド人口の過半数がアイルランド語を母語としていたが,1851年にはその比率は23%まで減じ,さらに1900年には5%にまで落ちていた.1900年には,実に85%を超える人口が英語の単一言語話者となっていたのである.19世紀に英語話者比率が著しく増加した背景として,4つの要因が考えられる (Fennell 199) .

(1) the expansion of the railways out from English-speaking Dublin and Belfast;

(2) the spread of education, first in unofficial 'hedge' schools and then in the national schools from 1831, where English was promoted and the use of Irish actively discouraged;

(3) dramatic demographic change caused by famine and the massive emigration to America and other countries from 1830 to 1850. The famine particularly decimated the Irish-speakers in the west of Ireland, possibly halving the number of speakers.

(4) the association of English with progress, modernization and an international voice. . . . [E]ven nationalist politicians in Ireland preached their message in English, in the knowledge that it would bring them a wider audience.

1916年のイースター蜂起の後になって,アイルランド語がアイルランドのアイデンティティとしてみなされるようになったが,英語の基盤はすでに盤石となっていた.現在も,アイルランドのEUにおける立場は英語国としての立場に負っているし,Dublin の国際都市としての名声も英語に負っているともいえるのである.

・ Fennell, Barbara A. A History of English: A Sociolinguistic Approach. Malden, MA: Blackwell, 2001.

2011-05-29 Sun

■ #762. エリザベス女王の歴史的なアイルランド訪問 [history][irish_english][ireland]

5月17日から20日に,英エリザベス女王が「近くて遠い国」アイルランドへの訪問を果たした.結果的には,アイルランド側にも歓迎され,歴史的な訪問となった.BBC では "Queen makes 'giant leap for British-Irish relations'" を始め多くの記事で今回の訪問が報道されたが,特に象徴的だったのはダブリン城での晩餐会での女王のスピーチだ."Queen offers sympathy to Irish victims of troubles" に動画があるが,エリザベス女王は,報道陣に前もって配布されていたスクリプトにはないアイルランド語の挨拶でスピーチを切り出したのである.Mary McAleese アイルランド大統領がその横で "Wow" と英語の間投詞を連発していたのが印象的である.

英国君主のアイルランド訪問は,女王の祖父 George V が1911年に訪問して以来,100年ぶりのことである.アイルランド共和国の独立以来,初めてのことだ.今回の訪問は,両国の長い不和と苦難の歴史にピリオドを打つには遠いといえども,カンマほどの区切りとなった可能性はある.

ケルトの国としてのアイルランドの歴史は,12世紀以来,イングランドの介入,征服,支配に対するゲールの復興,抵抗,独立の歴史だった.1166年,アイルランド内乱でマクマローがイングランドの Henry II に援助を求めたのが,その後の約800年にわたるアイルランドの苦難の歴史の幕開けだった.Henry II の介入を機にノルマン貴族によるアイルランド支配が進んだが,中世のあいだは支配の及ぶ範囲は中途半端にとどまっていた.14世紀にイングランドが対仏戦争などで疲弊している間にゲールの復興が起こるが,その過程で最も力をつけたのはアイルランド化したイングランド領主,アングロアイリッシュ支配層だった.かれらは両民族をつなぐパイプでもあったが,一方でイングランドの中途半端な同化政策の象徴でもあった.

近代に入り,1541年に Henry VIII が名実ともにアイルランド王に即位すると,アイルランドの完全支配に乗り出す.Elizabeth I まで続くこの Tudor 朝は,イングランドによるアイルランド完全支配の方針を決定づけた.続く Stuart 朝以降もこの方向を踏襲し,特に James I はアイルランドへの植民を奨励することで,同化政策を推し進めた.なかんずく北部アルスターへの植民が奨励されたため,北アイルランドとそれより南の地域との人口・経済・宗教における差が開いた.

英国による同化政策は,1801年,英アイ連合法による連合王国の成立に結実する.連合によって始まった19世紀は,アイルランドにとっては独立の準備の世紀となった.1921年,独立の戦いは英アイ条約の締結をもって終息し,アイルランドは「自由を達成するための自由」を得た.1949年,ついに自由が達成され,アイルランド共和国が正式に誕生した

英国のアイルランド支配の歴史は,アイルランドへの英語の浸透の歴史でもある.アイルランドにおける英語使用は13世紀半ばに始まるが,中世のあいだは Dublin 周辺の東海岸部に限定されていた.拡大が本格化するのは,同化政策がとられた16世紀半ば以降,特に17世紀初めの James I によるイングランドとスコットランドからの植民奨励以降のことである.アングロアイリッシュ支配層の経済的成功が土着ゲールの人々の憧れの的となり「英語=成功の言語」という意識が確立したものと考えられる.19世紀半ばには人口の半数が英語話者となっていたとされる.1845年のジャガイモ大飢饉 ( Great Irish [Potato] Famine ) の頃から,アイルランド語は急速に衰退した.現在アイルランド語は英語と並んでアイルランド共和国の公用語だが,その少数の話者は主として西部の the Gaeltacht に限定されている.

アイルランドに英語が根付いて数百年.女王のアイルランド語によるスピーチの切り出しは,象徴的という語では言い表わせないほどに深く象徴的である.

アイルランド英語に関しては,[2010-03-20-1], [2010-03-21-1]の記事を参照.

・ 波多野 裕造 『物語アイルランドの歴史』 中央公論新社〈中公新書〉,1994年.

・ Svartvik, Jan and Geoffrey Leech. English: One Tongue, Many Voices. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2006. 144--49.

2010-03-21 Sun

■ #328. 菌がもたらした(かもしれない) will / shall の誤用論争 [history][irish_english][ireland][auxiliary_verb]

昨日の記事[2010-03-20-1]で,アイルランドのジャガイモ大飢饉 ( Great Irish [Potato] Famine ) を契機として大量のアイルランド人がアメリカへ移住し,アイルランド英語の語法をアメリカ英語へもたらしたかもしれないという話題に触れた.例えば,shall の代わりに will を頻用するという AmE の特徴は,アイルランド英語の語法に由来するのではないかという.

話しをおもしろくするためにあえて歴史の因果関係をこじつけてみると,アイルランドの主食たるジャガイモを襲って大飢饉をもたらした疫病の元凶,Phytophthora infestans という菌こそが,現代米語の I will なる表現を定着させたともいえる.この舌をかみそうな名前の菌は,皮肉なことに北米から運ばれてきたものだった.結果としてみれば,アメリカはアイルランドに菌を送り出し,代わりに大量のアイルランド移民と(おそらく)アイルランド英語語法を迎え入れたことになる.[2009-08-24-1]の「英語を世界語にしたのはクマネズミである」的な強引さではあるが,biohistory of English (?) なる観点からするとストーリーとしておもしろいのではないか.

ところで,BrE では will と shall は主語の人称によって使い分けられるのが規範文法の建前である.それを犯すと誤用のレッテルを貼られる可能性がある.[2010-02-22-1]でみた BBC による誤用ランキングでは,この使い分けは堂々の第7位である.もしこの誤用がアメリカ語法に後押しされているという部分があるのであれば,言語的影響が Irish -> American -> British と回ってきたことによりヒートアップした誤用論争ということになるのかもしれない.

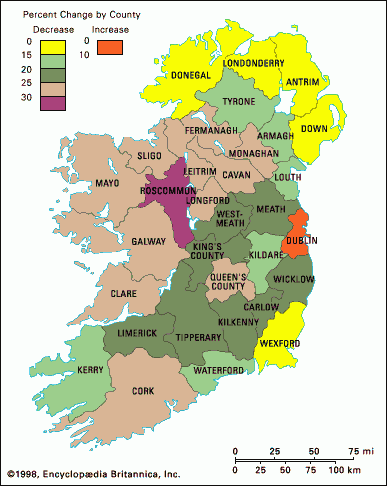

以下に,アイルランド大飢饉について簡単に説明.19世紀ヨーロッパに起こった最大の飢饉.特にジャガイモ依存率の高かったアイルランドでは,1845--49年のジャガイモ疫病による大凶作により,大量の人民が被害を被った.1844年には840万人いた人口が,大飢饉直後の1851年には660万人にまで減っていた.餓死したものも多かったし,北米や英国へ移民したものも多かった.移民は飢饉の期間のみで150万人.それ以降も続いた.下図は,1841--51年の地域別の人口減少率を示す.西部の貧しいエリアが甚大な被害を被ったことがよくわかる.

2010-03-20 Sat

■ #327. Irish English が American English に与えた影響 [ame][irish_english][ireland][contact][history]

19世紀半ば,アイルランド大飢饉 ( 1845--48 ) を受けてアイルランド人のアメリカへの大移住 ( The Great Irish Immigration ) が起こった.その結果,いくつかのアイルランド英語の語法がアメリカ英語に持ち込まれ,後にアメリカ語法として定着したという.松浪有編『英語史』によれば,例えば,次のような項目が挙げられている.

・ shall の用法が will にほとんど取って代わられた(早くも1855年頃にすでに確立)

・ the measles などのように定冠詞を用いる用法(アイルランド英語の基層にあるゲール語の影響か)

・ 接頭辞・接尾辞の頻繁な使用( anti-, semi-, -ster, -eer などの接辞による造語は AmE に顕著.このケースではアイルランド英語の影響はあくまで可能性とのこと.)

・ 強意語の多用

いずれも知らなかった.これらの影響が言語事実からどれだけ客観的に裏付けられるのか確認する必要があるが,しばしば指摘される英語の英米差の一端が Irish English に帰せられるとすれば,アメリカ移民史とも関連して興味深い.

・ 松浪 有 編,秋元 実治,河井 迪男,外池 滋生,松浪 有,水鳥 喜喬,村上 隆太,山内 一芳 著 『英語史』 英語学コース[1],1986年,大修館書店.159--60頁.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow