2013-01-02 Wed

■ #1346. 付加疑問はどのくらいよく使われるか? [interrogative][tag_question][ame_bre][corpus][frequency][statistics]

現代英語の会話では,付加疑問がよく使われる.だが,具体的にどのくらいよく使われるのだろうか.そもそも一般的に疑問文はどのくらいの頻度で生起するのか.そのなかで,付加疑問はどれくらいの割合を占めるのか.このような疑問を抱いたら,まず当たるべきは Biber et al. の LGSWE である.

最初の問題については,p. 211 に解答が与えられている.疑問符の数による粗い調査だが,CONV(ERSATION) では40語に1つ疑問符が含まれているという.会話コーパスでは,転写上,疑問符が控えめに反映されている可能性が高く,実際には数値以上の頻度で疑問文が生起しているはずである.テキストタイプでいえば,次に大きく差を開けられて FICT(ION) が続き,NEWS と ACAD(EMIC) では疑問文の頻度は限りなく低い.

次に,各サブコーパスにおいて,疑問文全体における付加疑問の生起する割合はどのくらいか.p. 212 に掲載されている統計結果を以下のようにまとめた.各列を縦に足すと100%となる表である.

| (* = 5%; ~ = less than 2.5%) | CONV | FICT | NEWS | ACAD | |

|---|---|---|---|---|---|

| independent clause | wh-question | **** | ******* | ********* | ********** |

| yes/no-question | ***** | ***** | ******* | ******* | |

| alternative question | ~ | ~ | ~ | ~ | |

| declarative question | ** | * | ~ | ~ | |

| fragments | wh-question | * | ** | ** | * |

| other | *** | *** | * | * | |

| tag | positive | * | ~ | ~ | ~ |

| negative | **** | * | ~ | ~ | |

CONV において付加疑問の生起比率が高いことは当然のように予測されたが,同サブコーパスの疑問表現全体のなかで25%を占めるということは発見だった.そのなかでも,肯定の is it? よりも否定の isn't it? のタイプのほうがずっと多い.また,FICT が CONV におよそ準ずる分布を示すのは,フィクション内の会話部分の貢献だろう.一方,NEWS と ACAD で付加疑問の比率が低いのは,この表現と対話との結びつきを強く示唆するものである.また,この2つのサブコーパスでは,完全な独立節での疑問文,特に wh-question が相対的に多いのが注意を引く.

付加疑問の生起比率に関心をもったのは,実は,Schmitt and Marsden (192) に次のような記述を見つけたからだった.

Tag questions (i.e., regular questioning expressions tagged onto a sentence) exist in both American and British English, with British speakers perhaps using them more than Americans: "That's not very nice, is it?" Peremptory and aggressive tags tend to be used more in British English than in American English: "Well, I don't know, do I?" (192)

残念ながら,Biber et al. では付加疑問の頻度の英米差を確かめることはできない.別途,英米のコーパスで調べる必要があるだろう.

・ Schmitt, Norbert, and Richard Marsden. Why Is English Like That? Ann Arbor, Mich.: U of Michigan P, 2006.

・ Biber, Douglas, Stig Johansson, Geoffrey Leech, Susan Conrad, and Edward Finegan. Longman Grammar of Spoken and Written English. Harlow: Pearson Education, 1999.

2012-12-30 Sun

■ #1343. 英語の英米差を整理(主として発音と語彙) [ame_bre][pronunciation][stress][-ate]

英語の英米差については ame_bre ほか,多くの記事で触れてきた.文法と綴字については「#312. 文法の英米差」 ([2010-03-05-1]) と「#244. 綴字の英米差のリスト」 ([2009-12-27-1]) で少しくまとめたが,今回は主として発音と語彙における変異について,Schmitt and Marsden (185--92) に従って一覧したい.言うまでもなく,英米差というときには,標準アメリカ英語と標準イギリス英語の変異を念頭に置いている.

1. Pronunciation

・ Words spelled with the vowel a: /æ/ for AmE and /ɑː/ for BrE as in bath, class, last, mask, past, rather.

・ Words spelled with -er: /əː/ for AmE and /ɑː/ for BrE as in clerk, Derby (see 「#211. spelling pronunciation」 ([2009-11-24-1]))

・ Words ending with -ile: /(ə)l/ for AmE and /aɪl/ for BrE as in agile, docile, fertile, missile

・ Words spelled alike but typically pronounced differently (z については「#964. z の文字の発音 (1)」 ([2011-12-17-1]) および「#965. z の文字の発音 (2)」 ([2011-12-18-1]) を参照)

| Word | AmE | BrE |

|---|---|---|

| asthma | /ˈæzma/ | /ˈæsma/ |

| clique | /klɪk/ | /kliːk/ |

| vase | /veɪs/ | /vɑːz/ |

| schedule | /ˈskɛʤəl/ | /ˈʃɛdjuːl/ |

| leisure | /ˈliːʒəː/ | /ˈlɛʒəː/ |

| lieutenant | /luːˈtɛnənt/ | /lɛfˈtɛnənt/ |

| z (the letter) | /ziː/ | /zɛd/ |

| tomato | /tʌˈmeɪtəʊ/ | /tʌˈmɑːtəʊ/ |

2. Word Stress

・ Words derived from French (garage については「#1318. 言語において保守的とは何か?」 ([2012-12-05-1]) を参照)

| AmE | BrE |

|---|---|

| balLET | BALlet |

| blaSÉ | BLAse |

| bufFET | BUFfet |

| garAGE | GARage |

| perFUME | PERfume |

| debuTANTE | DEButante |

| vaLET | VAlet |

・ Three- and four-syllable words

| AmE | BrE |

|---|---|

| comPOSite | COMposite |

| subALtern | SUBaltern |

| arIStocrat | ARistocrat |

| priMARily | PRImarily |

・ Words ending in -ary, -ery, -ory and -mony

| Word | AmE | BrE |

|---|---|---|

| military | /ˈmɪləˌtɛri/ | /ˈmɪlɪtri/ |

| arbitrary | /ˈərbəˌtrɛri/ | /ˈɑːbɪtri/ |

| cemetery | /ˈsɛməˌtɛri/ | /ˈsɛmətri/ |

| monastery | /ˈmɒnəsˌtɛri/ | /ˈmɒnəstri/ |

| mandatory | /ˈmændəˌtɔri/ | /ˈmændətri/ |

| category | /ˈkætəˌgɔri/ | /ˈkætəgri/ |

| testimony | /ˈtɛstəˌməʊni/ | /ˈtɛstəməni/ |

| matrimony | /ˈmætrəˌməʊni/ | /ˈmætrɪməni/ |

・ Days of the week

| Word | AmE | BrE |

|---|---|---|

| Sunday | /ˈsʌndɛɪ/ | /ˈsʌndi/ |

| Monday | /ˈmʌndɛɪ/ | /ˈmʌndi/ |

| Tuesday | /ˈˈtuːzdɛɪ/ | /ˈtjuːzdi/ |

| Thursday | /ˈθəːzdɛɪ/ | /ˈθəːzdi/ |

| Friday | /ˈfraɪdɛɪ/ | /ˈfraɪdi/ |

| Saturday | /ˈsætəːdɛɪ/ | /ˈsætəːdi/ |

・ Place-names

| Name | AmE | BrE |

|---|---|---|

| Lancaster | /ˈlæŋˌkæstər/ | /ˈlæŋkəstə/ |

| Rochester | /ˈrɒʧɛstər/ | /ˈrɒʧəstə/ |

| Worcester | /ˈwʊəsɛstər/ | /ˈwʊstə/ |

| Nottingham | /ˈnɒtɪŋˌhæm/ | /ˈnɒtɪŋəm/ |

| Birmingham | /ˈbəːmɪŋˌhæm/ | /ˈbəːmɪŋəm/ |

・ Verbs ending in -ate (「#1242. -ate 動詞の強勢移行」 ([2012-09-20-1]) を参照)

| AmE | BrE |

|---|---|

| DICtate | dicTATE |

| FIXate | fixATE |

| ROtate | roTATE |

| VIbrate | vibRATE |

・ Miscellaneous word-stress differences (「#321. controversy over controversy」 ([2010-03-14-1]) を参照)

| Word | AmE | BrE |

|---|---|---|

| advertisement | /ˈædvəːˌtaɪzmənt/ | /ædˈvəːtəzmənt/ |

| controversy | /ˈkɒntrəˌvəːsi/ | /kɒnˈtrɒvəsi/ |

| corollary | /ˈkʊrəˌlɛri/ | /kɒˈrɒləri/ |

| inquiry | /ˈɪnkwəri/ | /ɪnˈkwaɪri/ |

| laboratory | /ˈlæbrəˌtʊəri/ | /ləˈbɒrətri/ |

3. Vocabulary (「#1331. 語彙の英米差を整理するための術語」 ([2012-12-18-1]) を参照)

・ synonymic variables

| AmE | BrE |

|---|---|

| railroad | railway |

| engineer | driver |

| conductor | guard |

| baggage | luggage |

| truck | lorry |

| hood (car) | bonnet |

| trunk (car) | boot |

| fender (car) | bumper |

| gasoline | petrol |

| subway | underground |

| counterclockwise | anticlockwise |

| thumbtack | drawing pin |

| flashlight | torch |

| elevator | lift |

| apartment | flat |

| post | |

| vacation | holiday |

| garbage can | dustbin |

| bar | pub |

| druggist | chemist |

| French fries | chips |

| potato chips | crisps |

| cookie | biscuit |

| trailer | caravan |

| round-trip ticket | return ticket |

| one-way ticket | single ticket |

・ lexical classes of variables

| AmE | BrE |

|---|---|

| underwear | pants |

| pants | trousers |

| vest | waistcoat |

| diaper | nappy |

| first floor | ground floor |

| second floor | first floor |

| sidewalk | pavement |

| pavement | road |

4. Idioms

| AmE | BrE |

|---|---|

| a home away from home | a home from home |

| leave well enough alone | leave well alone |

| sweep under the rug | sweep under the carpet |

5. Grammar

・ Prepositions

| AmE | BrE |

|---|---|

| on a street | in a street |

| fill out a form | fill in a form |

| check out something | chuck up on something |

| on the weekend | at the weekend |

| of two minds | in two minds |

| to all tastes | for all tastes |

・ Definite article

| AmE | BrE |

|---|---|

| in the hospital | in hospital |

| in the future | in future |

| go to the university | go to university |

・ Schmitt, Norbert, and Richard Marsden. Why Is English Like That? Ann Arbor, Mich.: U of Michigan P, 2006.

2012-12-18 Tue

■ #1331. 語彙の英米差を整理するための術語 [terminology][ame_bre][lexicology][lexeme]

語彙の英米差には,様々な種類ものがある(例は,[2010-04-19-1]の記事「#357. American English or British English?」を参照).種々の語彙の英米差を区別,整理,言及するのに,一群の術語を導入すると便利だと考えた.以下で説明しよう.

英語には英米の変種が区別されると言われる.各変種をそれぞれ "the British variety of English", "the American variety of English" と呼ぶことにしよう(この短縮形が,それぞれ "British English" であり "American English" である).この2つの変種の間には多くの "lexical variation" (語彙的変異)が観察される.その変異の例の一つひとつを "a (lexical) variable" ((語彙的)変項)と呼ぶことにする.例えば,"a rest of time" (休暇)を意味するのに,典型的にイギリス英語では holiday を用いるが,アメリカ英語では vacation を用いる.このとき,この意味に関する英米変種間の variable は, "the British variant" (イギリス英語版の異形) holiday と,"the American variant" (アメリカ英語版の異形) vacation の2つの異形のあいだの揺れとして記述できる.これを次の1のような記法で表わすことにしよう.

1. ("a time of rest"): BrE holiday ~ AmE vacation

語彙的変項には別種のものもある.pants という語は,イギリス英語では "underpants" (下着)を意味するが,アメリカ英語では "trousers" (ズボン)を意味する.これは次の2のように記述できる.

2. (pants): BrE "underpants" ~ AmE "trousers"

いずれの場合も変項は ( ) で囲むこととし,斜体の文字列は "signifiant" を,引用符でくくった文字列は "signifié" を表わすものとする.あるいは,別の用語を導入すれば,斜体の文字列は "lexeme" (語彙素)を,引用符でくくった文字列は "sememe" (意義素)を表わすものとする.

語彙的変異のなかでも,1のタイプの変項は,同じ sememe に対して異なる lexeme が各変種で対応するので,"a synonymic variable" と呼ぶことができる.一方,2のタイプの変項は,同じ lexeme に対して異なる sememe が各変種で対応するので,"a homonymic variable" と呼ぶことができる.

ほかにも,underground と subway の関係のように,英米変種間でともに "synonymic variables" でもあり "homonymic variables" でもあるような語群があるが,このような語群は "a lexical class (field) of variables" を構成していると表現できるだろう.first floor, second floor, third floor 等々も,階数に関する "a lexical class of variables" と呼んでよい.

以上のように,"variation", "a (lexical) variable", "a variant", "a lexeme", "a sememe", "a synonymic variable", "a homonymic variable", "a lexical class of variables" という用語を導入することで,語彙の英米差の複雑な状況を整理することに役立つのではないか.なお,ここでの lexeme や sememe という術語の用法は,形態論や意味論で用いられる際の定義と厳密には異なっている可能性があるが,前者が問題の variant における signifiant を,後者が signifié を指すものとして前もって了解しておけば,対応語句として便利に使えるだろう.あえて "word" (語)という術語を用いず,"lexeme" などを持ち出したのは,必要であれば,「#22. イディオムと英語史」 ([2009-05-20-1]) で触れたようにイディオムのような単位にも対応させられるからである.

2012-12-05 Wed

■ #1318. 言語において保守的とは何か? [ame_bre][colonial_lag][pronunciation][rsr][gsr][prescriptive_grammar]

言語における保守 (conservative) と革新 (innovative) については,本ブログでも主として英語の英米差を扱った記事 (ame_bre) ,とりわけ最近の「#1304. アメリカ英語の「保守性」」 ([2012-11-21-1]) や colonial_lag に関する記事で触れてきた.ほかに,本ブログ内を「保守 革新」で検索すると,いくつかの記事が挙がる.これらの記事を執筆しながら,言語の保守性とは一体何なのだろうかと考えてきた次第である.

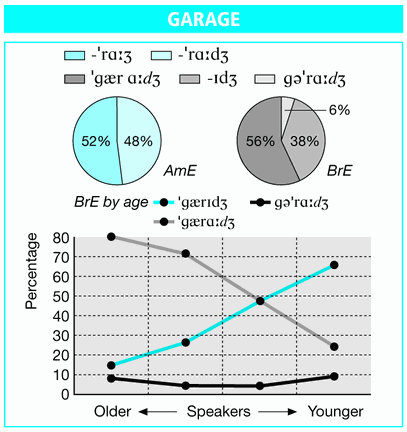

例として,garage の発音の英米差を考えてみよう.LPD によると,この語の発音の強勢位置は,アメリカ英語では専ら第2音節,イギリス英語では94%が第1音節に置かれる.

この分布について,どちらがより保守的でどちらがより革新的といえるだろうか.1つの見方(おそらく通常の見方)によれば,この語はフランス語 garer "shelter" に基づく派生語であり,フランス語的な第2音節への強勢が基本にあると考えられるので,その位置を保っているアメリカ英語発音こそが保守的であると議論できるかもしれない (cf. Romance Stress Rule) .しかし,別の見方によれば,強勢が第1音節に落ちるのは発音が英語化(ゲルマン語化)している証拠であり,イギリス英語発音こそが英語の伝統的な強勢位置の傾向を体現しているといえ,結果として保守的である,とも議論できるかもしれない (cf. Germanic Stress Rule) .

また別の見方によれば,より一般的に言語的な規範を遵守する傾向が強い場合に,保守的と表現されることもある.アメリカ英語は相対的に規範遵守の態度が強いと言われるが(例えば,[2011-10-11-1]の記事「#897. Web3 の出版から50年」を参照),その意味では保守的ともいえるのである.たとえ,規範の内容やでき方そのものは,歴史的に革新的だったとしてもである.

上に述べた3種類の保守性は,それぞれある意味では保守的ではあるが,互いにどこかずれている.この見かけの矛盾を解く鍵は,「基準点」の定め方にある.「保守」を「旧来の風習・伝統を重んじ,それを保存しようとすること」(『広辞苑第6版』)と理解する場合,基準点である「旧来の風習・伝統」が何を指すか明確にしなければ,保守そのものの指示内容も曖昧になる.基準点とは,ある時点において規範として守られている,あるいは少なくとも広く行なわれている語法を指し,その語法がその前段階の語法を引き継いだものであるのか,そこから変化したものであるのかは問わない.

基準点をフランス語的発音に置けば,garage の第2音節に強勢を置くアメリカ英語発音は保守的とみなせるが,基準点をゲルマン祖語に置けば,第1音節に強勢を置くイギリス英語発音は保守的である.また,言語規範は成立過程がどのようなものであれ,ある程度定着すれば基準点として機能しうるので,以後それを遵守する風潮が続けば,それはすべて保守的といえる.つまり,基準点をどこに置くかによって,保守の指示内容も大きく異なってくるのである.だが,基準点をどこに置くのが正しいかを判断する客観的な指標はない.

このように,保守(そしてその反意語である革新)とは相対的な用語にすぎない.言語において保守性を論じる場合には,少なくとも何を基準点として論じているのかを明示しなければ無意味だろう.

・ Wells, J C. ed. Longman Pronunciation Dictionary. 3rd ed. Harlow: Pearson Education, 2008.

2012-11-22 Thu

■ #1305. 統語タグのついた Google Books Ngram Corpus [corpus][google_books][ame_bre]

[2010-12-25-1]の記事「#607. Google Books Ngram Viewer」で紹介した Google 提供のコーパスツールに,統語タグが付けられた.インターフェースである Google Books Ngram Viewer の見かけは変わらないが,検索欄へ統語標識つきの検索式を入力できるようになった.その紹介と利用法は,Syntactic Annotations for the Google Books Ngram Corpus で参照できる.

現在,Google Books Ngram Corpus は English, Spanish, French, German, Russian, Italian, Chinese, Hebrew の8言語のコーパスを含むが,英語コーパスに関する限り,4,541,627冊分,468,491,999,492 tokens からなる超巨大テキスト・データベースとなっている.データセットはこちらから入手可能.

実装された統語タグは,具体的にいえば,品詞 (POS) と修飾関係 (head-modifier) である.標識付けは統計学的に自動で行なわれている.品詞は以下の12種類が区別される.

NOUN (nouns), VERB (verbs), ADJ (adjectives), ADV (adverbs), PRON (pronouns), DET (determiners and articles), ADP (prepositions and postpositions), NUM (numerals), CONJ (conjunctions), PRT (particles), '.' (punctuation marks), X (a catch-all for other categories such as abbreviations or foreign words)

入力式としては,例えば "burnt" のように語形を入れることもできるし,"burnt_VERB" のように品詞を指定して入れることもできる.さらに 3-grams 以内の統語連鎖であれば "_ADJ_" のような一括指定も利用できる.以上のパターンを合わせて,"the _ADJ_ girl_NOUN" なども可能だ.修飾関係の指定では,"hair=>black", "read=>book" などと入力でき,冠詞やその他のノイズとなる要素をはじくことが可能となっている.

名詞と動詞の用法を共有している語について,品詞別に頻度変化をみたい場合を考えよう.travel は名詞でも動詞でもあるが,英語コーパス全体を対象とした検索によれば,20世紀に入って名詞用法が動詞用法を追い抜いたことがわかる.ただし,対象コーパスをアメリカ英語とイギリス英語に切り替えて比較すると,後者で名詞が動詞を頻度の上で追い抜くのは1960年代とずっと遅い.

ほかに,have a look 及び take a look という表現の拡大を調べようとする場合に,不定冠詞の後に形容詞などが挿入される可能性も考慮し,"have>=look, take>=look" などと検索してみた.アメリカ英語では take を用いた表現が1970年に追い抜いているが,イギリス英語では20世紀中に徐々に拡大こそしているが,いまだ have を用いた表現に追いついていない.

2012-11-21 Wed

■ #1304. アメリカ英語の「保守性」 [prescriptive_grammar][ame][ame_bre][colonial_lag]

アメリカ英語に "colonial lag" はあるかという問題について,[2012-10-14-1], [2012-10-15-1], [2012-10-16-1] の3回にわたって,Görlach の論文に従って考察した.Görlach の主張は,アメリカ英語は必ずしもよく言われるほど保守的ではないということだった.だが,英語の英米差に関する議論においては,アメリカ英語の保守性というステレオタイプは確かに根付いている.それを象徴するのが,American Speech の記念すべき第1巻を飾る最初の論文,McKnight の "Conservatism in American Speech" である.

だが,McKnight を読みながら,言語の保守性というときに2種類を区別する必要があるのではないかと気付いた.1つは古い語法が残りやすい,あるいは新しい語法が出現しにくい,採用されにくいといった,言語的革新の量の問題にかかわる保守性.もう1つは,規範遵守の態度が強いという意味での保守性だ.両者は互いに関係することもあるかもしれないが,本質的には別個のものではないか.

前者の意味では,アメリカ英語は,Görlach のいう通り,必ずしも保守的ではないとも議論できる.例えば,「#315. イギリス英語はアメリカ英語に比べて保守的か」 ([2010-03-08-1]) ,「#627. 2変種間の通時比較によって得られる言語的差異の類型論」 ([2011-01-14-1]) ,「#628. 2変種間の通時比較によって得られる言語的差異の類型論 (2)」 ([2011-01-15-1]) の記事で触れた通りだ.一方で,後者の意味では,アメリカ英語は少なくともイギリス英語と比較して保守的であると議論できるかもしれない.「#897. Web3 の出版から50年」 ([2011-10-11-1]) でも触れた通り,アメリカ英語の規範重視の態度はしばしば指摘されている.McKnight は特に後者の意味での保守性を話題にしているようだ.

18世紀に規範主義の嵐が吹き荒れたのは,アメリカにおいてではなくイギリスにおいてだった.だが,それはアメリカへもすぐに飛び火した.したがって,規範主義の潮流という点では,英米間に大きな差はないと考えられる.しかし,規範主義の潮流そのものの強さ,規範が拠って立つ基盤,その遵守の程度の3点はそれぞれ区別しておく必要がある.規範主義の潮流は英米で同じくらい強いかもしれないが,規範が拠って立つ基盤は,対比的にいえばアメリカは理性,イギリスは慣用であり,遵守の程度はアメリカのほうが強い.この最後の意味において,アメリカ英語は「保守的」といえるかもしれない.McKnight (11---16) は発音,語法,文法における英米差を挙げ,アメリカ英語の規範遵守性を主張している.

アメリカ英語にとっての規範の拠り所について付言すれば,透明性,規則性,類似性といった理性 (reason) であり,また発音問題に関しては書き言葉(綴字)である.

The natural order of things was inverted. The living colloquial idiom which should determine the written form was itself governed by the artificial forms of literary use. The writing governed the pronunciation. Sometimes English names such as Warwick, Chatham, Harwich, Lancaster, in American use are pronounced as spelled. At other times, as in Wooster, Warrick, an English pronunciation is provided with a new American spelling. In the same way idiomatic phrasal combinations in which the grammatical relations of the words are not apparent in parsing are replaced by artificial combinations in which the grammatical relations are regular. (McKnight 10)

ほかに規範主義の拠り所としての理性と慣用の対立については,「#141. 18世紀の規範は理性か慣用か」 ([2009-09-15-1]) を参照.

言語の「保守性」 (conservatism) はしばしば話題になるが,異なるレベルでの保守性を区別しておかないと,議論が錯綜するのではないか.

・ Görlach, Manfred. "Colonial Lag? The Alleged Conservative Character of American English and Other 'Colonial' Varieties." English World-Wide 8 (1987): 41--60.

・ McKnight, George H. "Conservatism in American Speech." American Speech 1 (1925): 1--17.

2012-10-16 Tue

■ #1268. アメリカ英語に "colonial lag" はあるか (3) [ame_bre][colonial_lag]

標題について,この2日間の記事[2012-10-14-1], [2012-10-15-1]で,Görlach の論文に従うかたちで考えてきた.アメリカ英語に "colonial lag" を示す言語項目が多いという議論は,言語学的に支持されるものではなく,一種の俗説に近いものであるという結論だ.

だが,Görlach は,それを俗説として退けるだけにとどまらず,いやむしろイギリス英語こそ "lag" しているのであり,アメリカ英語は "lead" していると,議論をさらに進めている.関連する箇所を,いくつか引用しよう.

. . . there are very good reasons for regarding the mother contries as more retentive than the colonial societies: Apart from necessary innovations in new situations and surroundings, there were also substantial lexical losses, for social and for referential reasons, in the settler societies. (45)

It is incontestable that Britain has been linguistically conservative during the past few centuries, intent on preserving the linguistic, cultural, and political inheritance, and quite slow to accept innovation. (56)

One could mention that English itself started off as an emigrant language in 5th-century Britain. Note that even here the distincitive features of Old English are those arising from innovations, the number of retentions being quite limited (such as in a few forms of reduplicating verbs in Older Anglian). (57--58)

Görlach は,"lag" の判断は視点によって左右される相対的な問題だと強調した上で,言語学的に見れば,アメリカ英語の革新性およびイギリス英語の保守性は議論の余地がないと結論づけている.ただ,議論の余地がないかどうかについては,別途,言語学的に調査すべきものであり,今回の論文の枠を越えているのではないかと私は考える.

アメリカ英語の革新性についての Görlach と同じ意見は,「#315. イギリス英語はアメリカ英語に比べて保守的か」 ([2010-03-08-1]) で引用したように,Algeo にも見られることを付け加えておく.

・ Görlach, Manfred. "Colonial Lag? The Alleged Conservative Character of American English and Other 'Colonial' Varieties." English World-Wide 8 (1987): 41--60.

2012-10-15 Mon

■ #1267. アメリカ英語に "colonial lag" はあるか (2) [ame_bre][colonial_lag][americanisation][rhotic]

昨日の記事[2012-10-14-1]の続編.Görlach は,しばしば "colonial lag" の産物であると指摘されるアメリカ語法は,実際には "colonial lag" などではないと論じている.考察する項目は音声,語彙,統語にわたり,論点も多岐にわたるが,特に説得力があると私が判断した3点を紹介する.

(1) アメリカ英語に典型的な音声特徴として,glass などの母音 /æ/,bar などの postvocalic r, /w/ と /wh/ の融合などが指摘されているが,これらの発音は古いイギリス英語の発音の単純な「保存」ではない."All three features above have a very complex history in the U.S., a history that shows alternating phases of retention, copying of British norms, and independent development" (46),

(2) "colonial lag" を論じる上ではアメリカ英語だけでなくオーストラリア英語なども比較してよさそうなものだが,二重母音の変化の歴史をみると,オーストラリア英語ではイギリス英語よりも遅れているどころか,むしろ進んでいる (48) .イギリス英語こそが "lag" を示しているのである."lag" が視点の相違による相対的な概念にすぎないことがわかる.

(3) 語彙や文法に関して英米差を表わすとされる語のペアは,単純な使用の有無によってではなく,意味,頻度,文体,評価によって区別されるべきものがほとんどである (48, 54) .この場合に,"lag" が何を指すかは不明である.

さらに,挑発的ではあるが,Görlach は,昨今のイギリス英語のアメリカ英語化 (Americanisation) を念頭に起きつつ,アメリカ英語で起こっている変化に対してイギリス英語が遅延していることを指摘し,論文を閉じている.

For those who have been convinced that Great Britain has become a colony of the United States, these linguistic facts could well be interpretatble as features illustraing 'colonial lag' of a new type. (57)

2つの歴史的に関連する変種の言語項目について,一方の他方への関係が "lag" なのか "lead" なのかは多分に相対的な問題であり,言語的な事実に基づくというよりはイデオロギーに基づく判断である可能性が大きい,ということかもしれない.

関連して,Montgomery の小論も参照.

・ Görlach, Manfred. "Colonial Lag? The Alleged Conservative Character of American English and Other 'Colonial' Varieties." English World-Wide 8 (1987): 41--60.

・ Montgomery, Michael. "In the Appalachians They Speak like Shakespeare." Language Myths. Ed. Laurie Bauer and Peter Trudgill. London: Penguin, 1998. 66--76.

2012-10-14 Sun

■ #1266. アメリカ英語に "colonial lag" はあるか (1) [ame_bre][colonial_lag]

イギリス英語 (BrE) とアメリカ英語 (AmE) の差異という問題は,大学のゼミや講義などでも非常に関心をもたれるテーマである.本ブログでも,ame_bre の各記事を中心に,関連する話題を提供してきた.多くの学生は,イギリスは保守的であるという紋切り型のイメージをもっているために,イギリス英語も保守的で,歴史的な変化も少ないはずだと考えているようである.同様に,アメリカは革新的であるというステレオタイプのために,アメリカ英語も革新的で,歴史的な変化の豊富な変種であると考えているようだ.だが,必ずしもそれが当たっていないということは,「#315. イギリス英語はアメリカ英語に比べて保守的か」 ([2010-03-08-1]) ,「#627. 2変種間の通時比較によって得られる言語的差異の類型論」 ([2011-01-14-1]) ,「#628. 2変種間の通時比較によって得られる言語的差異の類型論 (2)」 ([2011-01-15-1]) などの記事で触れてきた.

アメリカ英語(史)に関する入門書を読めば,むしろアメリカ英語こそ古い語法をよく保っているという記述に頻繁に出くわす.Massachusetts の一部地域には The King James Bible に共通する語法が残っているとか,南アパラチア地方では Elizabeth I の話していた英語が聞かれるとか,そのような言説も目につく.植民地の歴史を経験した地域の変種が旧宗主国の変種の古い言語項目をよく保存しているとされる事例,言い換えれば,前者が後者の経た言語変化に取り残されているとされる事例は,多く報告されており,ときに "colonial lag" として言及されることがある.

しかし,Görlach は "colonial lag" という考え方は,視点に左右される相対的な問題であり,言語学上の概念としては不適切だと否定する.結果として,先に紋切り型として私が否定的に評価した構図,"BrE = conservative" であり "AmE = innovative" であるという構図へと回帰してゆくのだ.この辺りの議論に関心があったので,Görlach の論文をとくと読んでみた.

Görlach (43--44) では,"colonial lag" の肯定派と否定派の代表として,アメリカ英語史の大著を著わしたタイプの異なる両雄 Mencken と Krapp が引用されている.肯定派の Mencken は,時代の思潮をとらえ,それを広めるのに長けた当代きってのジャーナリストである.一方,否定派の Krapp は,科学的にアメリカ英語を分析した筋金入りの言語学者である.

I think I have offered sufficient evidence that the American of today is much more honestly English, in any sense that Shakespeare would have understood, than the so-called Standard English of England (Mencken 1919, in 1977: 774)

The American community has not been segregated, unadulterated, merely self-perpetuating. Relations with the parent country have never been discontinued . . . The absurdity of describing American English as the archaic speech of an isolated community may be realized by considering what might have happened if the conditions favoring isolation had been present. If migration to New England had ceased in the year 1700, if New England had remained after that time a separate state, severed not only from Europe but from the rest of America, it is not improbable that something approximating the language of Dryden might still be heard in New England. But Dryden's speech is forever lost in the medley of later voices that sound more loudly in our ears. (Krapp 1927, quoted from Mencken 1977: 140f.)

Görlach (43) は,Mencken 流の「アメリカ英語こそ真の由緒正しい英語を保存している」という主張は,イデオロギーの主張であり,言語学的に支持される主張ではないと考えている.「アメリカ英語は英語をダメにしている」というアメリカ英語に対する批判的な巷間の評価は,現在と同様に20世紀前半にも聞かれた.これを払拭するには,アメリカ英語が,イギリス英語においてすでに失われた古い語法をいまだに保っていることを喧伝するのがもっとも効果的である.Mencken 流の "colonial lag" 肯定論は,このような背景で広く受け入れられてきたのだろうと,Görlach は分析する.

では,"colonial lag" を表わすと言い立てられているアメリカ英語の言語項目を,Krapp 流に,歴史言語学的に跡づけてみると,古いイギリス語法の残存とは本当に考えられないのだろうか.この点に関する Görlach の議論は明日の記事で.

・ Görlach, Manfred. "Colonial Lag? The Alleged Conservative Character of American English and Other 'Colonial' Varieties." English World-Wide 8 (1987): 41--60.

・ Mencken, H. L. The American Language. One vol. ed. Ed. R. I. McDavid, Jr. New York: Knopf, 1977.

・ Krapp, G. P. "Is American English Archaic?" Southwest Review (1927). 292--303.

2012-04-28 Sat

■ #1097. quotation marks [punctuation][ame_bre][writing][manuscript][printing]

英語の引用符は,quotation marks, inverted commas, quotes, speech marks などと様々に呼ばれるが,その典型的な機能の1つは直接話法における発話部分の標示である.‘abc’ のような single quotation marks と,“abc” のような double quotation marks の2種類がある.印刷上(ディスプレイ上),開きと閉じの引用符の形態は異なるが,手書きやタイピングではそれぞれ 'abc' や "abc" などと同じ形態になる.

一般に,アメリカ式では double quotations が普通であり,イギリス式では single quotations が普通であるとされ,引用符の中に含める引用符ではその分布が逆になるというように,英米差が認められるとされる.概ねこの傾向は認められるが,実際には印刷所によりばらつきはあるようだ.

先日,ある授業で quotation marks の使用の英米差について触れたところ,なぜこの英米差が生じたかという質問があった.英米はしばしば互いに逆のことをするのでその1例だろうと軽く思っていたくらいで,歴史的に問うことを忘れており,盲点を突かれた感じだった.そこで,調べてみた.規範的な使用法の記述は,Quirk et al. (Section III. 21) や Fowler's や The Chicago Manual of Style など,多くの参考図書で確認できるが,歴史的な発展の経緯については触れているものが少ない.その中で,McArthur (838) が手がかりを与えてくれた.

QUOTATION MARKS [1880s]. . . . Double marks are traditionally associated with American printing practice (as in the Chicago style) and single marks with British practice (as in the Oxford and Cambridge styles), but there is much variation in practice; double marks are more often found in British texts before the 1950s, and are usual in handwriting. Quotation marks are a relatively recent invention and were not common before the 19c. . . . Single quotation marks are tidier, less obtrusive, and less space-consuming than double marks, and for this reason are increasingly preferred in Britain and elsewhere in printing styles, especially in newspapers.

また,Crystal (283) は,quotation marks について,中世からの発展の経路を略述している.

Derive from the use of a special sign (the diple) in the margin of manuscripts to draw attention to part of the text (such as a biblical quotation); printers represented the marks by raised and inverted commas, and eventually placed them within the line; came to indicate quotations and passages of direct speech (hence the alternative names); choice of single vs double quotes is variable; latter are more common in handwritten and typed material, and in US printing . . . .

ここまで調べてわかったことは,quotation marks は,中世の写本で注を挿入するなどの種々の用途に用いられた "diple" と呼ばれる特殊記号から発達したものであり,どうやら近現代にかけて double quotation marks として固まりつつあったようだ.それは,手書きやタイピングで受け継がれ,主としてアメリカ式として定着した.一方,1950年代よりイギリスでは印刷上の都合で簡略版ともいえる single quotation が好まれるようになり,概ね定着した.

diple から quotation marks への発展の経路を詳しく知りたいところだが,それには中世から近代の写本や手書き資料に当たる必要があるだろう.

英語の punctuation (句読法)の歴史については,[2010-11-23-1]の記事「#575. 現代的な punctuation の歴史は500年ほど」を参照.

・ Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan Svartvik. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman, 1985.

・ Burchfield, Robert, ed. Fowler's Modern English Usage. Rev. 3rd ed. Oxford: OUP, 1998.

・ McArthur, Tom, ed. The Oxford Companion to the English Language. Oxford: OUP, 1992.

・ Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. 2nd ed. Cambridge: CUP, 2003.

2012-02-01 Wed

■ #1010. 英語の英米差について Martinet からの一言 [elf][elt][ame_bre][wsse][americanisation]

言語学の基本的な項目に関連して本ブログでも何度も取り上げてきたフランスの構造主義言語学者 André Martinet (1908--99) が,英語の英米差について論考した1995年の論文を発見したので読んでみた (see André Martinet) .

ヨーロッパでは伝統的に英語の学習といえばイギリス変種が主でありアメリカ英語は副とされてきた.地理的,歴史的,文化的により緊密であるイギリスへ指向するのは自然といえば自然である.英語に限らず,ヨーロッパに起源をもちアメリカ大陸へも拡大したヨーロッパの主要言語についても同じ傾向が認められる.ヨーロッパ人にとって,スペイン語といえば南米変種ではなくスペイン変種だし,ポルトガル語といえばブラジル変種ではなくポルトガル変種だし,フランス語といえばケベック変種ではなくフランス変種だ.

しかし,英語ほど lingua franca としての役割が大きくなってくると,英米変種の差がもたらす問題点も大きくなってくる.書きことばについては,事実上,差がないといってよいが,話しことばについては発音の相違は時に理解の妨げになる.Martinet は,自身の経験として,アメリカで出身地を聞かれたときに France [frɑːns] とイギリス発音で答えたところ,Florence と聞き間違えられたので,以降は [fræns] と発音するよう心がけたというエピソードを述べている (124) .

しかし,Martinet は,彼らしく,この問題について楽観的である.言語使用に関して作用している調整機能が自然と解決してくれるだろうという考えだ.相互のコミュニケーションが日増しに密になってきている現在,異なる語法に対する寛容とその収束 (convergence) が確実に進行しており,遠からず適切な解決をみるだろう,と.

Comme toutes les langues évoluent à chaque instant pour satisfaire aux besoins changeants de ceux qui les emploient, nous sommes tous, sans nous en douter, dressés à comprendre et à accepter des formes et des valeurs que nous ne pratiquons plus ou que nous n'avons jamais pratiquées, mais que nous avons entendues et identifiées depuis notre enfance. (126)

すべての言語は,その使用者の変わりゆく要求に応じるべく常に進化してゆくのだから,私たちはみな,それに気付かずとも,もはや実践しなかったり,一度も実践したことのない形態や価値ではなく,子供の頃から聞いてそれと認めてきた形態や価値を理解し,受け入れる準備ができている.

Crystal の予見する WSSE (World Standard Spoken English) は,アメリカ英語の話しことばが下敷きとなって,世界中の英語話者がそれに調整を加えてゆくことで発展してゆくのではないかと考えられているが,上の Martinet の引用はその理論的な支柱を与えているといえるかもしれない (see wsse ) .

言語変種の convergence あるいは conversion については,[2010-10-09-1]の記事「#530. アメリカ英語と conversion / diversion」を参照.

・ Martinet, André. "Quelle sorte d'anglais pour les plurilingues à venir?" International Journal of the Sociology of Language 109 (1994): 121--27.

2012-01-04 Wed

■ #982. アメリカ英語の口語に頻出する flat adverb [adverb][adjective][register][corpus][ame_bre][americanisation][colloquialisation][grammar][flat_adverb]

昨日の記事「#981. 副詞と形容詞の近似」 ([2012-01-03-1]) の最後に触れた単純形副詞 (flat adverb) を取り上げる.対応する -ly 形が並存している場合,flat adverb は一般に略式的あるいは口語的であることが多いといわれる.規範的な観点からは,-ly を伴う語形が標準形であり,flat adverb は非難の対象とされるので使用を控えるべしとされるが,LGSWE (Section 7.12.2) によれば,以下のような例は会話コーパスでは普通に見られるという.

The big one went so slow. (CONV)

Well it was hot but it didn't come out quick. (CONV)

They want to make sure it runs smooth first. (CONV†)

特に good や real を副詞として用いる語法は,AmE の口語で広く聞かれる.LGSWE (Section 7.12.2.1) の記述によれば,good を well の意味に用いる例は,AmE の会話で圧倒的によく見られ,一方で書き言葉や BrE では稀である.really の代用としての real については,AmE の会話では really の半分ほどの頻度で使用されているというから,相当な普及度だ.コーパス中の絶対頻度でいえば,これは BrE の会話における really の頻度に匹敵するという.なお,BrE では real のこの用法は皆無ではないが,稀である.両者の例を LGSWE からいくつか挙げよう.

It just worked out good, didn't it? (AmE CONV)

Bruce Jackson, In Excess' trainer said, "He ran good, but he runs good all the time. It was easy." (AmE NEWS)

It would have been real [bad] news. (AmE CONV)

I have a really [good] video with a real [good] soundtrack. (AmE CONV)

例のように,good は動詞と構造をなして述部を作る用法,real は形容詞を強調する用法が普通である.

以上のように,現代英語において flat adverb はアメリカ英語の口語で用いられる傾向が強いことがコーパスから明らかとなっているが,この傾向と関連して[2011-01-12-1]の記事「#625. 現代英語の文法変化に見られる傾向」で触れたアメリカ英語化 (Americanisation) と口語化 (colloquialisation) の潮流を想起せずにいられない.今後,good あるいは real に限らず,英語全体として flat adverb の使用が拡大してゆくという可能性があるということだろうか.合わせて,[2010-03-05-1]の記事「#312. 文法の英米差」の (5) も参照されたい.

・ Biber, Douglas, Stig Johansson, Geoffrey Leech, Susan Conrad, and Edward Finegan. Longman Grammar of Spoken and Written English. Harlow: Pearson Education, 1999.

2012-01-01 Sun

■ #979. 現代英語の綴字 <e> の役割 [spelling][graphemics][alphabet][ame_bre][orthography][final_e]

明けましておめでとうございます.2012年(平成23年)辰年です.本年も hellog をよろしくお願いいたします.

本年の初回記事は,綴字 <e> の役割について.<e> の役割としてよく知られているのは,"magic <e>" と呼ばれるものである.name や bite などの語末の e は,それ自身は発音されないものの,先行する母音が長母音あるいは2重母音であることを示している.なぜこのような magic <e> の機能があるのか,どのような過程で <e> がこの機能を獲得したのかについてはいずれ取り上げたいが,今回は <e> のもっている様々な役割について考えてみたい.Crystal (259) および中尾 (112) を総合し,さらに10点目を付け加えた箇条書きを記す.

(1) 当然のことだが,短母音 /ɛ/ あるいは長母音 /iː/ を表わすという基本的な表音機能をもっている (ex. set, me) .

(2) これも英語のアルファベットの常だが,English, certain, ballet, serious などにおいては,<e> は (1) とは別の母音を表わしている.

(3) 他の母音字と組み合わさって,様々な母音を表わす (ex. great, wear, ear; meet, beer; rein, believe; leopard, people; Europe; bureau)

(4) 上記の magic <e> .「先行する母音」は,直接に先行する場合と (ex. die, doe) ,子音字が挿入されている場合 (ex. take, mete, side, rose, cube) がある.

(5) <e> の有無によって先行する子音の音価が決定される (ex. bathe vs bath, breathe vs breath, teethe vs teeth [2011-03-30-1], [2009-05-15-1]; singe vs sing; vice vs Vic) .

(6) 特に共時的な機能を示さず,単にかつての発音を示唆するだけという場合がある (ex. give, have, love, some) .

(7) (特に英米)変種間の,綴字上の区別 (ex. judg(e)ment, ag(e)ing [2009-12-27-1], ax(e)) や,発音上の区別 (ex. clerk with AmE /ɛr/ or BrE /ɑː/ [2009-10-30-1]) を表わす.

(8) 屈折語尾でないことを示す (ex. lapse vs laps, please vs pleas) .

(9) 同綴異義語 (homograph) を避ける (ex. singeing vs singing, dyeing vs dying) .

(10) 多義語の語義を区別する (ex. borne vs born [2011-12-19-1]; blonde vs blond [2010-09-13-1]) .

・ Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. 2nd ed. Cambridge: CUP, 2003.

・ 中尾 俊夫,寺島 廸子 『図説英語史入門』 大修館書店,1988年,174頁.

2011-12-18 Sun

■ #965. z の文字の発音 (2) [z][alphabet][ame_bre][alphabet][new_zealand_english][americanism]

昨日の記事「#964 z の文字の発音 (1)」 ([2011-12-17-1]) の話題について,もう少し調べてみたので,その報告.

アメリカ英語での zee としての発音について,Mencken (445) が次のように述べている.

The name of the last letter of the alphabet, which is always zed in England and Canada, is zee in the United States. Thornton shows that this Americanism arose in the Eighteenth Century.

この記述だと,zee の発音はアメリカ英語独自の刷新ということになるが,昨日も触れたように,zee の発音は周辺的ではあったが近代英語期のイギリス英語にれっきとして存在していたのだから,誤った記述,少なくとも誤解を招く記述である.より正しくは,Cassidy and Hall (191) の記述を参考にすべきだろう.

Though zed is now the regular English form, z had also been pronounced zee from the seventeenth century in England. Both forms were taken to America, but evidently New Englanders favored zee. When, in his American Dictionary of the English Language (1828), Noah Webster wrote flatly, "It is pronounced zee," he was not merely flouting English preference for zed but accepting an American fait accompli. The split had already come about and continues today.

昨日も記した通り,歴史的には z の発音の variation は英米いずれの変種にも存在したが,近代以降の歴史で,各変種の標準的な発音としてたまたま別の発音が選択された,ということである.アメリカ英語独自あるいはイギリス英語独自という言語項目は信じられているほど多くなく,むしろかつての variation の選択に際する相違とみるべき例が多いことに注意したい.

なお,ニュージーランド英語では,近年,若年層を中心に,伝統的なイギリス発音 zed に代わって,アメリカ発音 zee が広がってきているという.Bailey (492) より引用しよう.

In data compiled in the 1980s, children younger than eleven offered zee as the name of the last letter of the alphabet while all those older than thirty responded with zed.

・ Mencken, H. L. The American Language. Abridged ed. New York: Knopf, 1963.

・ Cassidy Frederic G. and Joan Houston Hall. "Americanisms." The Cambridge History of the English Language. Vol. 6. Cambridge: CUP, 2001. 184--252.

・ Bailey, Richard W. "American English Abroad." The Cambridge History of the English Language. Vol. 6. Cambridge: CUP, 2001. 456--96.

2011-12-17 Sat

■ #964. z の文字の発音 (1) [z][alphabet][ame_bre][spelling][alphabet]

z に関しては,z の各記事で取り上げてきた.今回も,z の話題.

z はアルファベット最後の文字だが,これには理由がある. z は,セム諸語やギリシア語(6番目の文字 ζ "zeta" として)では普通に用いられていた.しかし,ラテン語には必要とされなかったので,ローマ人は当初は取り入れていなかった.ところが,後にギリシア語の借用語を表記するのに用いられるようになったのがきっかけで,アルファベットの文字列の最後に加えられ,やがて市民権を得ることとなった (Crystal 2003) .現代では,z は言語によって様々な音価,様々な役割で用いられている.

英語においては,-ize と -ise の対立がよく知られている.この対立は,大雑把にいって英米変種を区別するものとして知られているが([2010-02-26-1], [2010-03-07-1] の記事を参照),z にまつわるもう1つの重要な対立は,z 自身の文字としての発音に見られる.一般に,BrE では /zɛd/, AmE では /ziː/ と発音される.この違いは何によるものだろうか.

OED によると,ノルマン征服以来,イギリスでは zed の発音が途切れることなく行なわれてきたと考えられる.17世紀前後には,†zad, †zard, izzard, ezod, uzzard などの異形も行なわれていた.このなかで,2音節形はギリシア語 ζ "zeta" の発達形に,ロマンス諸語で母音が語頭音添加 (prosthesis) されたものに由来する.

ところが,優勢だった zed に対抗して,近代英語初期に音声学者が新しい発音を「発明」した.Alexander Gill の Logonomia Anglica (1619) では ez の発音が,Charles Butler の The English Grammar (1633) では ze の発音が提示されたのである.これは,y の文字の発音としてかつて ya や yi が提案されたのと同じように,アルファベットの他の文字の発音との平行性を実現するための,意図的な策,おそらくは教育的な配慮だったと考えられる.例えば,ze の発音により,z は b, c, d, e, g, p, t, v のそれぞれの標準的な発音と脚韻を踏むことになる.

このような流れで,zee の発音は zed と並んでイギリスでも部分的には行なわれるようになったようだが,後には衰退した.一方,2つの発音はアメリカへも持ち込まれ,後のアメリカでの選択は zee に軍配が上がった.z の発音にまつわる英米差は,多くの英語の英米差と同様,同じ選択肢のなかでの異なる選択に起因するものだとわかる.

・ Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. 2nd ed. Cambridge: CUP, 2003.

2011-11-28 Mon

■ #945. either の2つの発音 [pronunciation][ame_bre]

現代英語 either の発音については,AmE /ˈiːðə/, BrE /ˈaɪðɚ/ が区別されると言われる.実際のところ,LPD3 の Preference polls では,AmE でも18%は /ˈaɪðɚ/ を用い,BrE でも13%は /ˈiːðə/ を用いるという.第1母音の音価の差は,英米変種を特徴づけているとは言えるかもしれないが,決定づけているとは言えないようだ.neither についても同様だろう.

近代英語期の問題の母音の変異についても,様々な言及がある.OED の説明を見てみよう.

The pronunciation (ˈaɪðə(r)), though not in accordance with the analogies of standard Eng., is in London somewhat more prevalent in educated speech than (ˈiːðə(r)). The orthoepists of 17th c. seem to give (ˈɛːðər, ˈeːðər); Jones 1701 has (ˈeːðər) and (ˈaɪðər), Buchanan (1766) has (ˈaɪðə(r)) without alternative (see Ellis, ''Early Eng. Pron.'' ix, x.). Walker (1791) says that (ˈiːðə(r)) and (ˈaɪðə(r)) are both very common, but gives the preference to the former on the ground of analogy and the authority of Garrick. Smart (1849) says that 'here is little in point of good usage to choose' between the two pronunciations, though in the body of his dictionary he, like earlier orthoepists, gives (ˈiːðə(r)) without alternative.

Jespersen は,/ˈiːðɚ/ の発音はスコットランド方言ではないかという説を紹介しながらも,20世紀半ばにおいては,その発音はむしろイングランドの南部方言で多く,北部方言では /ˈaɪðɚ/ が多いことを述べている (68) .この母音の歴史的な発達と分布については,わからないことが多い.

この語の古英語の形態は ǣȝhwæðer (ǣȝ "always" + hwæðer "whether") であり,"each of two" を意味した.しかし,14世紀初頭から選言的な "one or the other of two" の意味が発達した.これは,選言的意味をもっていた,似て非なる古英語の語 āhwæðer (ā "ever" + hwæðer "whether") との混同の結果だろう.古英語の副詞 ā "ever" は,every や each の語頭音にもその痕跡を残している([2011-08-07-1]の記事「#832. every と each」を参照).

関連して,says の母音の歴史については,[2010-10-20-1], [2010-10-22-1]の記事を参照.

・ Wells, J C. ed. Longman Pronunciation Dictionary. 3rd ed. Harlow: Pearson Education, 2008.

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part 1. Sounds and Spellings. 1954. London: Routledge, 2007.

2011-09-24 Sat

■ #880. いかにもイギリス英語,いかにもアメリカ英語の単語 [corpus][ame_bre][ame][bre][flob][frown][text_tool][keyword]

道具が揃っていれば簡単に実行でき,しかも結果がとてもおもしろいコーパスの使い方として,キーワード抽出がある.その原理については[2010-03-10-1]の記事「#317. 拙著で自分マイニング(キーワード編)」で概説し,[2010-09-27-1]の記事「#518. Singapore English のキーワードを抽出」でもキーワード抽出の事例を紹介した.

今回はより身近な疑問として,(1) アメリカ英語に対していかにもイギリス英語的な単語は何か,(2) イギリス英語に対していかにもアメリカ英語的な単語は何か,を FLOB と Frown の2コーパスを用いて取り出してみたい(両コーパスについては[2010-06-29-1]の記事「#428. The Brown family of corpora の利用上の注意」を参照).解析のお供は,以前と同様 WordSmith の KeyWords 抽出機能である.

両変種の語彙頻度表を互いに突き合わせ,それぞれキーワード性 (keyness) の高い順に上位500語を取り出した(全リストはこちらのテキストファイルを参照).ここでは,それぞれから上位50語のみを再掲しよう.すべて小文字で示す.

Q. (1) アメリカ英語に対していかにもイギリス英語的な単語は何か?

A. (1) 以下の通り.

cent, which, labour, uk, towards, london, per, centre, was, british, programme, behaviour, it, be, colour, britain, defence, favour, royal, there, been, round, bbc, thatcher, sir, mp, charter, nhs, realised, scottish, yesterday, lord, favourite, local, council, recognised, theatre, mr, being, fviii, tory, kinnock, mps, thalidomide, whilst, scotland, churches, should, programmes, parliament

Q. (2) イギリス英語に対していかにもアメリカ英語的な単語は何か

A. (2) 以下の通り.

percent, toward, program, programs, clinton, u, bush, labor, s, defense, president, american, states, center, washington, formula, federal, behavior, color, united, black, state, fiber, says, zen, americans, ó, california, congress, zach, san, o, white, presidential, pex, jell, women, treaty, favorite, said, bill, gray, colors, perot, favor, douglass, hershey, quayle, j, n

中には,それだけでは意味不明のものもある.BrE の第1位 cent などは何故かと思うかもしれないが,分かち書きをする per cent の2語目が抜き出された結果である.AmE では対応する percent が第1位である.他にも綴字の英米差はよく反映されており,behaviour, centre, colour, defence, favour, favourite, labour, programme(s) は互いのリストに現われる.

英国の政治を特徴づける MP(s), NHS, Parliament, Royal, Scotland, Tory,対応する米国の Congress, Federal, President, State(s), Washington, White (House) などは,なるほどと頷かせる.両コーパスのテキスト年代である1990年代初頭(と少し以前の時期)を特徴づける Thatcher, Bush, Clinton も含まれている.

文法語としては,BrE の which や whilst ([2010-09-17-1]の記事「#508. Dracula に現れる whilst」を参照)が興味深い.

それにしても,それぞれ鼻につくほどの BrE あるいは AmE である.逆に,各変種の汎用コーパスからこのようにして抽出されたキーワードがどれくらい含まれているかによって,小説なり何なりのテキストがいかに BrE 的か AmE 的か,あるいはより中立な "World Standard English" に近いかということを測ることができるかもしれない.

キーワード抽出による「いかにも」シリーズは今後も続きそう.

2011-08-26 Fri

■ #851. イギリス英語に対するアメリカ英語の影響は第2次世界大戦から [americanisation][ame_bre]

イギリス英語を含めた世界中の英語変種が,近年アメリカ英語化 (Americanisation) してきていることはいろいろと話題にされる.本ブログでも americanisation の各記事で取り上げてきたが,イギリス英語 (BrE) の Americanisation に話題を絞ると,それはいつ頃から本格的に始まったのだろうか.

[2009-10-02-1]の記事「アメリカ英語の時代区分」でアメリカ英語の歴史を概観したように,アメリカ英語 (AmE) がイギリス英語 (BrE) から区別される変種として発展してきたのはアメリカ独立以降のことである.しかし,独立以降も英米両国は緊密な関係を保ってきており,言語的な相互乗り入れはあった.Mencken によると,全体として BrE から AmE への流れは書きことばを通じてなされたのに対し,AmE から BrE への流れは俗語が中心だった.

Americanisms get into English use on the lower levels and then work their way upward, but nearly all the Briticisms that reach the United States first appear on the levels of cultural pretension, and most of them stay there, for the common people will have none of them. (Mencken 272)

しかし,現在では影響の方向は圧倒的に AmE から BrE への方向である.本格的な BrE の Americanisation が始まったのは,意外と遅く,第2次世界大戦中からである.Bauer (65--66) を引用する.

Many American servicemen were stationed in Britain during the Second World War, and from that period on there was considerable influence from films and, later, television. Before 1939, very few people could afford to cross the Atlantic. At the start of the war, the 'talkies' were only about ten years old. While the printed word and popular music clearly did have an effect in terms of vocabulary before that time, reactions to the speech of American servicemen in Britain during the war suggests that the effect had not been all that great in other areas, and even in the area of vocabulary had not been all-pervasive.

アメリカ語法 (Americanism) の本格的流入のきっかけが,マスメディアではなく在英米軍との直接の接触であったという点が興味深い.これに対して,現在の世界中の英語変種の Americanisation は主としてインターネット,映画,テレビなどのマスメディア,映画やポップスなどの大衆娯楽を通じてだろう.

・ Mencken, H. L. The American Language. Abridged ed. New York: Knopf, 1963.

・ Bauer, Laurie. Watching English Change: An Introduction to the Study of Linguistic Change in Standard Englishes in the Twentieth Century. Harlow: Longman, 1994.

2011-01-15 Sat

■ #628. 2変種間の通時比較によって得られる言語的差異の類型論 (2) [language_change][speed_of_change][ame_bre][americanisation][wsse]

昨日の記事[2011-01-14-1]で,The Brown family of corpora の使用を念頭に,英米2変種2時点のクロス比較によって観察される,言語項目の頻度差に関する類型論を Mair (109--12) に拠って概説した.それをより一般的な形でまとめようとしたのが,Leech et al. (43) の類型論である.ここでも念頭にあるのは The Brown family of corpora の4コーパス ( Brown, Frown, LOB, F-LOB ) だが,昨日の類型論よりも抽象的なレベルでいくつか有用な用語を導入している.

(a) regionally specific change: 一方の変種には通時変化が見られるが,他方の変種には見られない場合.逆に,(どのような変化の方向であれ)両変種で通時変化が見られる場合は regionally general change と呼ばれる.

(b) convergent change: 両変種で収束する方向へ通時変化が生じている場合.逆に,分岐する方向へ変化が生じている場合は divergent change と呼ばれる.

(c) parallel change: 両変種で平行的に通時変化が生じている場合.完全に逆方向に生じている場合は contrary change と呼ばれる.

(d) different rates of change: 両変種で同方向に通時変化が生じているとしても,変化の速度が異なっている場合がある.速度がおよそ同じであれば,similar rates of change と呼ばれる.

(e) different starting/ending points: 両変種で通時変化の開始時期あるいは終了時期が異なっている場合.およそ同じタイミングであれば,similar staring/ending points と呼ばれる.

(f) the follow-my-leader pattern: 両変種で平行的に通時変化が生じているが,一方が他方をリードしていると考えられる場合.(c) の下位区分と考えられる.

これを昨日の類型論と掛け合わせると相当に複雑な様相を呈するだろう.1変種に固定してその中で通時変化を扱う研究,あるいは2変種を取り上げて共時的な比較する研究ですら十分に複雑な問題が生じるのであるから,2変種2時点のクロス比較の研究がいかに複雑を極めることになるかは想像できそうだ.

英語諸変種の Americanization が1つの潮流であるとすると,ある変種が AmE を参照点として相対的にどのように通時変化を経ているかを短期的に観察する研究はどんどん増えてくるかもしれない.また,AmE が参照点であるというのも一過性のことかもしれず,今後,WSSE ( World Standard Spoken English ) やインド英語など別の変種が参照点になってゆくという可能性も,少なくとも部分的には否定できない.参照変種の影響力を見極めるために,"diachronic comparative corpus linguistics",2変種2時点クロス比較研究が,今後はもっと注目されてくるのではないだろうか.

・ Mair, Christian. "Three Changing Patterns of Verb Complementation in Late Modern English: A Real-Time Study Based on Matching Text Corpora." English Language and Linguistics 6 (2002): 105--31.

・ Leech, Geoffrey, Marianne Hundt, Christian Mair, and Nicholas Smith. Change in Contemporary English: A Grammatical Study. Cambridge: CUP, 2009.

2011-01-14 Fri

■ #627. 2変種間の通時比較によって得られる言語的差異の類型論 [language_change][speed_of_change][corpus][brown][ame_bre]

[2010-06-29-1]の記事でみたように,The Brown family of corpora を構成する4コーパス ( Brown, Frown, LOB, F-LOB ) を用いることによって英語の英米変種間の30年間ほどの通時変化を比べることができる.このように信頼するに足る比較可能性を示す複数のコーパスを用いた通時研究は "diachronic comparative corpus linguistics" (Leech et al. 24) と呼ばれており,相互に30年ほどの間隔をあけた英米変種のコーパス群が過去と未来の両方向へ向かって編纂されてゆくものと思われる.

地域変種と年代という2つのパラメータによって得られる言語項目の頻度の差について,理論的な解釈は複数ありうる.Brown family の場合にはどのような解釈があり得るか,Mair (109--12) が論じている2変種間の通時比較によって得られる言語的差異(の有無)の類型論 ( "typology of contrasts" ) を改変した形で以下に示そう."=" は変化の出発点を,"+/-" は変化の生起とその方向を示す.

(1) nothing happening

BrE: = → =

AmE: = → =

(2) stable regional contrast

BrE: = → =

AmE: +/- → +/-

(3) parallel diachronic development

BrE: = → +/-

AmE: = → +/-

(4) convergence: Americanization

BrE: +/- → =

AmE: = → =

(5) convergence: 'Britishization'

BrE: = → =

AmE: +/- → =

(6) incipient divergence: British English innovating

BrE: = → +/-

AmE: = → =

(7) incipient divergence: American English innovating

BrE: = → =

AmE: = → +/-

(8) random fluctuation

BrE: = → +/-

AmE: +/- → +/-

(1), (8) は最も多いが観察者の関心を引かない平凡なタイプの差異(の欠如)である.(2) は確立された不動の英米差,例えば <honour> vs. <honor> の綴字や got vs. gotten の使用が例となる.(3) の例は Mair では挙げられていないが何があるだろうか.(4) は Americanization の事例,例えば help が原型不定詞を取るようになってきている傾向を思い浮かべることができる(ただし BrE でのこの傾向はすべてが Americanization に帰せられるというわけではない).(5) は非常にまれだが 'Britishization' の例である.例えば AmE での準助動詞表現 have got to の広がりは BrE に牽引されている可能性があると疑われている.(6) は,BrE で prevent が "O + from + V-ing" ではなく "O + V-ing" を好んで選択するようになり出している傾向が例に挙げられる.(7) は,AmE で begin が to 不定詞でなく V-ing を取る頻度が高まり出している傾向が例となる.

理論的には,さらに変化の速度を考慮しなければならない.例えば (3) のように両変種で同方向の通時変化が生じている場合でも,変種間で変化の速度に差があれば結果として平行にはならないだろう.上記の類型論に速度という観点を持ち込むと,相当に細かい場合分けが必要になるはずである.このように複雑な課題は残っているが,2変種2時点を比較する "diachronic comparative corpus linguistics" の理論的原型として,上記の "typology of contrasts" は有用だろう.もちろん,このタイポロジーは,BrE と AmE において30年ほどという短期間に生じた通時変化だけでなく,近代以降の両変種の通時的発達を記述するモデルとしても有効である.広くは,[2010-10-09-1]の記事で扱った世界英語の convergence と divergence の問題にも適用できると思われる.

・ Leech, Geoffrey, Marianne Hundt, Christian Mair, and Nicholas Smith. Change in Contemporary English: A Grammatical Study. Cambridge: CUP, 2009.

・ Mair, Christian. Three Changing Patterns of Verb Complementation in Late Modern English: A Real-Time Study Based on Matching Text Corpora." English Language and Linguistics'' 6 (2002): 105--31.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow