2024-11-09 Sat

■ #5675. 日本語に入ったオランダ語の単語 [dutch][japanese][loan_word][lexicology][contrastive_language_history][contact]

近年の研究で,英語史におけるオランダ語 (dutch) の位置づけが少し変わってきていることについては,以下の記事で取り上げてきた.

・ 「#3435. 英語史において低地諸語からの影響は過小評価されてきた」 ([2018-09-22-1])

・ 「#4444. オランダ借用語の絶頂期は15世紀」 ([2021-06-27-1])

・ 「#4445. なぜ英語史において低地諸語からの影響が過小評価されてきたのか?」 ([2021-06-28-1])

・ 「#4446. 低地諸語が英語に及ぼした語彙以外の影響 --- 南部方言の TH-stopping と当中部方言の3単現のゼロ」 ([2021-06-29-1])

オランダ語との言語接触といえば,英語史のみならず日本語史でも重要なテーマである.日本語におけるオランダ借用語について,まず『日本語百科大事典』を開いてみた.その1027ページに「江戸時代の洋語」と題する1節があり,そこでオランダ語からの借用語が扱われている.そちらを読んでみよう.

江戸時代に入った洋語はほとんどすべてオランダ語である.長崎におけるオランダ人との貿易による,貿易に関連した用語および江戸後期に芽生え,幕末にいたってさかんになった蘭学に起因する科学技術の用語である.

貿易に関連した用語には,たとえば,

インデン(Indië,革製品)・ズック(doek)・ボートル(boter,バター)・ガラス(glas)・キルク(kurk)・コップ(kop)・ブリキ(blik)・ランプ(lamp)

などがある.蘭学関係の用語としては,

オブラート(oblaat)・メス(mes,外科用具)・カルキ(kalk)・キナ(kina,マラリアの薬)・サフラン(saffraan,薬草)・ヨジウム(jodium)・アルカリ(alkali)・アルコール(alcohol)・エレキテル(electriciteit)・タルモメートル(thermometer)・レンズ(lens)

などがある.

工業技術関係では,

ダライバン(draaibank,旋盤)・バイト(beitel,刃具)・ポンプ(pomp)・カラン(kraan,給水管のコック)

などがある.

これらのオランダ語系洋語の中には明治以後消失したものもあるが,かなり多くの語が現在まで続けて使われている.

日英語の対照言語史 (contrastive_language_history) という観点からも,オランダ語との言語接触はもっと注目されてよいトピックではないだろうか.

・ 『日本語百科大事典』 金田一 春彦ほか 編,大修館,1988年.

2024-08-31 Sat

■ #5605. 「漢字列」という用語・概念 [terminology][kanji][graphology][writing][review][japanese][chinese][methodology]

「#5601. 漢字は中国語と日本語で文字論上の扱いが異なる」 ([2024-08-27-1]) の記事で,今野を引用して漢字の文字論を考えた.そのなかで「漢字列」という用語がさらっと登場した.しかし,これは日本語における漢字の役割を議論する上で,すこぶる重要な用語であり概念だと学んだ.私たちが一般的に「漢熟語」としてとらえている,典型的には漢字2字ほどからなる表現のことである.

今野は「漢字列」という洞察を導入するにあたって,具体例として「平明」を挙げている.普通に考えれば,これは「ヘイメイ」と音読みで読み下すだろう.しかし,それは現代の話しである.12世紀半ばという時代設定で考えると,この漢字2文字からなる「漢字列」は,音読みの「ヘイメイ」のみならず,訓読みで「アケホノ」とも読み下すことができた.漢語が多く使われている文章内では「ヘイメイ」と読み下す可能性が高く,和語が多く使われている文章内では「アケホノ」の可能性が高かったにちがいない.この2文字の連なりは,原理的には1つの読みに定まらなかったのであり,その点において正書法がなかった,といえるのだ.

かくして,この漢字2文字の扱いは宙ぶらりんとなる.この漢字2文字を,きわめて形式的に「漢字列」と呼んでおこう.これをどのように読み下すかは別として,読み下す以前の形式に言及したい場合に,無味乾燥な「漢字列」の呼称は意外と便利である.読み下しの結果いかんにかかわらず使える用語・概念だからだ.

ここまで来たところで,今野 (44--45) の説明を導入しよう.きっとこの用語・概念の有益さが分かるだろう.

しかし,とにもかくにも,言語を観察しようとしているのに,今みている漢字列がいかなる語をあらわしているかわからない,という状況が日本語においては起こり得る.こうしたことにかかわることがらを説明しようとした時になんとも落ち着きがわるいし,説明しにくい.その落ち着きのわるさ,説明のしにくさをいくらかでも解消するために,いかなる語をあらわしているかわからないものに「漢字列」という名前をつけておく.それがいかなる語をあらわしているか判明したら,和語とか漢語とかはっきりとした呼び方をすればよい.また語を超えた単位であっても,漢字が並んでいるものはすべて「漢字列」と呼ぶ.

このように「漢字列」という概念を設定しておくことは日本語の歴史の観察,分析,記述に有効であると考える.あるいは有効であることを超えて,「漢字列」が日本語の歴史にとってのキー・ワードの一つかもしれない.つまり,「漢字列」という概念を使って説明すると,うまく説明できることが多いのが日本語ということになる.当然のことであるが,文字化に漢字を使っていない言語について考えるにあたっては「漢字列」という概念は必要がない.表音文字のみを使う言語の観察には存在しない概念といってよい.

一般文字論にとって,きわめて示唆に富む洞察ではないか.

・ 今野 真二 『日本語と漢字 --- 正書法がない言葉の歴史』 岩波書店〈岩波新書〉,2024年.

2024-08-27 Tue

■ #5601. 漢字は中国語と日本語で文字論上の扱いが異なる [kanji][graphology][writing][review][japanese][chinese]

今野真二(著)『日本語と漢字』を熟読している.文字論について考えさせられることが多い.本書はすでに「#5576. 標準語の変遷と方言差を考える --- 日本語史と英語史の共通点」 ([2024-08-02-1]) と「#5590. 日本語記述の定点観測 --- 「定点」=「漢字・漢語」」 ([2024-08-16-1]) でも取り上げてきた.

今回は,同じ漢字は漢字でも,それが原則的に中国語では表語文字として,日本語では表語文字に加えて表意文字としても用いられる,という話題を取り上げる.見た目はほぼ同じ漢字であっても,文字論上の役割が異なるという洞察である.今野 (40--41) がこの旨を以下のように解説してくれている.

さきに,「中国語を文字化する場合の漢字は基本的に表語文字として機能している」と述べた.それは文字としての漢字一字が(基本的に)中国語一語に対応しているということと言い換えてもよい.日本語においては漢字「足」がいつも和語「アシ」を文字化しているわけではない.ということは,表語文字として機能していない場合があることになる.日本語における漢字一字は,どちらかといえば,一語をあらわしていないことが多い.

漢字「足」は〈たりる〉という字義ももっているので,日本語「タリル(古語形タル)」の文字化にも使われる.漢語「マンゾク」の語義は〈十分なこと〉である.漢語「マンゾク」の語義を知らない人が,漢字列「満足」を「満」と「足」とに分解して,それぞれに対応する和訓を使って,「マンゾク」の語義を〈みちたりる〉と推測することがあるかもしれない.そしてそれでもいいことになる.漢字列「満足」の「足」を,和訓「タリル」によって理解することができるのだから,「足」はある程度語義を示唆していることになる.

この「ある程度語義を示唆している・意味を喚起している」ことを「表意」と呼ぶことにすると,この場合の漢字は「表意文字」として機能しているとみることができる.先に述べたように,「アシ」という語を「足」によって文字化している場合の漢字は「表語文字」として機能しているのだから,日本語を文字化する場合の漢字は「表語文字」の場合,「表意文字」の場合があることになる.

さらに比較的周辺的な事例であるとはいえ,漢字には表音文字的な使い方も確かにある.これは中国語にも日本語にも当てはまることだ.これについて,著者は「瑠璃」や「卑弥呼」の例を挙げている.前者はサンスクリット語の単語の発音を再現しており,後者は和語の人名の発音を文字化している.

つまり,日本語に関する限り,漢字は使われ方次第で,表語的,表意的,表音的いずれにでも機能しうるということになる.しかし,実のところ中国語でも漢字は原則として表語的に用いられるとはいえ,日本語の場合と程度の差はあれ他の役割を果たすこともあり得る.この辺りは精妙な問題ではあるが,著者は日本語における漢字のあり方がいかなるものなのかを鋭く追究している.

・ 今野 真二 『日本語と漢字 --- 正書法がない言葉の歴史』 岩波書店〈岩波新書〉,2024年.

2024-08-16 Fri

■ #5590. 日本語記述の定点観測 --- 「定点」=「漢字・漢語」 [historiography][japanese][hel][kanji][spelling][review]

「#5576. 標準語の変遷と方言差を考える --- 日本語史と英語史の共通点」 ([2024-08-02-1]) で紹介した,今野真二氏による『日本語と漢字 --- 正書法がない言葉の歴史』(岩波新書)より.以下の序章での洞察は,実に傾聴に値する (6) .

本書においては「日本語の歴史」を,変化していないこと,一貫していると思われることの側からよみなおすことを試みたい.「日本語の歴史」の中で一貫していること,それは漢字によって日本語を文字化し,漢語を使っていることだ.

したがって,本書は「漢字・漢語」という「定点」を設定し,その定点から「日本語の歴史」を照射してみると何が見えてくるかを述べることを目的としていることになる.「何が見えてくるか」というと「漢字・漢語」が「日本語の歴史」の中でどう使われてきたか,ということを観察するように思われるかもしれない.もちろんそうした観察はしっかりする必要があるが,そうした観察をいわば超えて,「漢字・漢語」がどのように日本語という言語そのものの内部に入り,日本語に影響を与えてきたか,というところまで述べたい.

文字である漢字が日本語という一つの言語にそんなに影響を与えることがあるのか,と思われるかもしれないが,それがあった,ということを述べていきたいと考えている.

このように個別言語史を記述する際の視座として文字を基本に据えるというのは,ありそうでないことである.現代の言語学も言語史も不均衡なほどに音声を重視するからだ.

しかし,こと言語史に関する限り,過去の言語状態を知るためのメディアは,ほぼもっぱら文字だったことに注意する必要がある.とすれば,言語史を定点観測で記述するに当たって,その「定点」に文字を据えるのは自然のはずだ.使用されている文字種が歴史を通じて比較的安定しているような言語にあってはとりわけ,文字ベースの言語史というものは十分に構想し得る.さらにいえば,著者の述べるとおり,「言語のなかの文字」という外から内への目線ではなく,「文字からみる言語」という内から外への目線をもてば,新鮮な洞察が得られるに違いない.

上記の引用の「日本語」を「英語」に,「漢字・漢語」を「スペリング」に読み替えても,かなりの程度通用するのではないだろうか.

・ 今野 真二 『日本語と漢字 --- 正書法がない言葉の歴史』 岩波書店〈岩波新書〉,2024年.

2024-08-10 Sat

■ #5584. なぜ英語ではいつも主語が必要なの? --- 中学生のための英語史 [sobokunagimon][voicy][heldio][notice][hel_education][hel_for_junior_high_school_students][subject][japanese][helkatsu]

標題は,あらゆる世代の英語学習者からよく尋ねられる素朴な疑問です.この疑問について,中学生を念頭において回答する heldio を2回に分けて収録しました.ぜひお聴きください.

・ 「#1166. なぜ英語ではいつも主語が必要なの? --- 中学生のための英語史」

・ 「#1167. 続・なぜ英語ではいつも主語が必要なの? --- 中学生のための英語史」

最初の配信回では,日本語では主語が省略できるのに英語では省略できないのはなぜか,という問題意識を念頭に,今回の質問に真正面から答えました.

一方,続編では見方を変えて,英語でも実は主語の省略はないわけではない,むしろ部分的には省略されている,と主張しました.ここから,英語と日本語は意外と似ている側面もあるのだな,と気づいてもらえれば幸いです.

今後,今回のような「中学生のための英語史」 (hel_for_junior_high_school_students) シリーズに力を入れていきたいと思っています.関連して,過去の hellog 記事「#5352. なぜ英語を学ばなければならないの? --- 中学生からの反響」 ([2023-12-22-1]) もご参照ください.

2024-08-03 Sat

■ #5577. まさかの「hellogる」! [conversion][japanese][voicy][heldio][kikuchi_shota][hybrid][furansu_rensai]

白水社の月刊誌『ふらんす』で連載記事「英語史で眺めるフランス語」を書いています.最新号では「中英語期のフランス借用語が英語語彙に与えた衝撃」と題して記事を書きましたが,その最後で混成語 (hybrid) を取り上げました.oddity, murderous などのように英語本来語の基体にフランス借用語の接尾辞がついているような「ちゃんぽん語」のことです.日本語では洋・漢・和の「デパ地下めぐり」などがあります.

おもしろい話題なので Voicy heldio でも取り上げ,リスナーの皆さんに,主に日本語からの例を挙げてくれるように呼びかけました.たちどころに多くの例が集まりました.木・金曜日の配信回をお聴きください.

・ 「#1159. ハイブリッド語のおもしろい例をください --- 『ふらんす』8月号で英仏ハイブリッド語に触れています」

・ 「#1160. 早速リスナーさんから寄せられたハイブリッド語をご紹介」

この遊び企画にすかさず反応されたのが,菊地翔太さん(専修大学)です.ご自身の note にて「ハイブリッド語の例(語形成・語源の観点から)」と題する記事を公開されました.たくさんのハイブリッド語が挙げられており,形態論的に分析されています.この話題について理解を深めるのに必読です.

記事を拝読して驚いたのは,菊地ゼミの一部で,本ブログの名前にちなむ「hellogる」なる動詞が造語・使用されているとのこと.意味は「hellogで調べる」ということのようですが,これにはたまげました.この語がまさにハイブリッド語としてまともに分析されており,二度びっくり.

そちらの note 記事で「hellogる」の形態ツリーを描いていただきましたが,私としても詳細に分析しなければということで,以下に堀田版を示したいと思います.

「hellogる」についで「heldioる」も出てくることを期待しています(「heldioで調べる」「heldioを聴く」「heldioを収録する」「heldioで暴れる」など多義).

2024-08-02 Fri

■ #5576. 標準語の変遷と方言差を考える --- 日本語史と英語史の共通点 [historiography][japanese][hel][dialect][variety][diachrony][standardisation][oe][review]

今年4月に出版された日本語史の新著です.Voicy heldio の先日の配信回「#1158. 今野 真二 『日本語と漢字 --- 正書法がない言葉の歴史』 岩波書店〈岩波新書〉,2024年.」で簡単に紹介しました.

序章から重要な議論が様々に展開しているのですが,ここでは pp. 9--10 より1段落を引用します.

これまでは,奈良時代の日本語について「音声・音韻」「語彙」「統語(文法)」「文字・表記」のように,分野を分けて記述し,平安時代,鎌倉時代も同様に記述していくというやりかたがとられてきた.奈良時代,平安時代はたしかにある時間幅をもっているので,それぞれを別の「共時態」とみることはできる.しかしそれをつなげてとらえていいかどうかはわからないともいえる.なぜならば,奈良と京都では,空間が異なるからだ.つまり奈良時代の日本語と思っている日本語はいわば「奈良方言」であり,平安時代の日本語と思っている日本語はいわば「京都方言」であり,異なる方言なのだから違うのは当たり前という可能性が完全には排除されていないからだ.こうした語り方が不都合とまではいえないかもしれないが,そうしたことにも目を配る必要がある.しかし,あまりそうした配慮はなされてきていないと思われる.

この指摘は日本語史のみならず英語史にもそのまま当てはまる点で,注目に値します.英語史でも,古英語期の「標準語」はイングランド南西部のウェストサクソン方言でしたが,後期中英語期以降のそれは,イングランド南東部を基盤としつつ他の方言特徴も取り込んだロンドン方言となりました.

古英語と後期中英語の言語的差異を説明する際に,通時的な変化を思い浮かべるのが普通だと思います.しかし,比べているのが古英語のウェストサクソン方言と後期中英語のロンドン方言だということに注意する必要があります.問題の差異は,通時的変化ではなく方言差を反映している可能性があるのです.もちろん通時的変化と方言差の両方が関わっているケースも多いでしょう.ポイントは,時間軸だけではなく空間軸をも考慮しなければならないということです.これは○○語史を読む際に常に注意したい点です.

・ 今野 真二 『日本語と漢字 --- 正書法がないことばの歴史』 岩波書店〈岩波ジュニア新書〉,2024年.

2024-04-28 Sun

■ #5480. 2022年の日本歴史言語学会のシンポジウム「日中英独仏・対照言語史ー語彙の近代化をめぐってー」の概要が公開されました [notice][jshl][symposium][historical_linguistics][lexicology][standardisation][emode][japanese][contrastive_language_history][german][french][chinese][latin][greek][renaissance]

1年半ほど前のことになりますが,2022年12月10日に日本歴史言語学会にてシンポジウム「日中英独仏・対照言語史ー語彙の近代化をめぐって」が開かれました(こちらのプログラムを参照).学習院大学でのハイブリッド開催でした.同年に出版された,高田 博行・田中 牧郎・堀田 隆一(編著)『言語の標準化を考える --- 日中英独仏「対照言語史」の試み』(大修館,2022年)が J-STAGE 上で公開されました.PDF形式で自由にダウンロードできますので,ぜひお読みいただければと思います.セクションごとに分かれていますので,以下にタイトルとともに抄録へのリンクを張っておきます.

・ 趣旨説明 「日中英独仏・対照言語史 --- 語彙の近代化をめぐって」(高田博行,学習院大学)

・ 講演1 「日本語語彙の近代化における外来要素の受容と調整」(田中牧郎,明治大学)

・ 講演2 「中国語の語彙近代化の生態言語学的考察 --- 新語の群生と「適者生存」のメカニズム」(彭国躍,神奈川大学)

・ 講演3 「初期近代英語における語彙借用 --- 日英対照言語史的視点から」(堀田隆一,慶應義塾大学)

・ 講演4 「ドイツ語の語彙拡充の歴史 --- 造語言語としてのアイデンティティー ---」(高田博行,学習院大学)

・ 講演5 「アカデミーフランセーズの辞書によるフランス語の標準化と語彙の近代化 ---フランス語の標準化への歩み」(西山教行,京都大学)

・ ディスカッション 「まとめと議論」

講演3を担当した私の抄録は次の通りです.

初期近代英語期(1500--1700年)は英国ルネサンスの時代を含み,同時代特有の 古典語への傾倒に伴い,ラテン語やギリシア語からの借用語が大量に英語に流れ込んだ.一方,同時代の近隣ヴァナキュラー言語であるフランス語,イタリア語,スペイン語,ポルトガル語などからの語彙の借用も盛んだった.これらの借用語は,元言語から直接英語に入ってきたものもあれば,他言語,典型的にはフランス語を窓口として,間接的に英語に入ってきたものも多い.さらには,借用要素を自前で組み合わせて造語することもしばしば行なわれた.つまり,初期近代英語における語彙の近代化・拡充は,様々な経路・方法を通じて複合的に実現されてきたのである.このような初期近代英語期の語彙事情は,実のところ,いくつかの点において明治期の日本語の語彙事情と類似している.本論では,英語と日本語について対照言語史的な視点を取りつつ,語彙の近代化の方法と帰結について議論する.

先に触れた編著書『言語の標準化を考える』で初めて対照言語史 (contrastive_language_history) というアプローチを導入しましたが,今回の論考はそのアプローチによる新たな挑戦として理解していただければと思います.

・ 高田 博行・田中 牧郎・彭 国躍・堀田 隆一・西山 教行 「日中英独仏・対照言語史ー語彙の近代化をめぐってー」『歴史言語学』第12号(日本歴史言語学会編),2024年.89--182頁.

・ 高田 博行・田中 牧郎・堀田 隆一(編著)『言語の標準化を考える --- 日中英独仏「対照言語史」の試み』 大修館,2022年.

2024-04-15 Mon

■ #5467. OED の3月アップデートで日本語からの借用語が23語加わった! [oed][japanese][loan_word][notice][tufs][world_englishes]

OED Online は3ヶ月に一度のペースでアップデートがなされています.最新のアップデートは先月(2024年3月)のもので,Updates の一覧よりアクセスできます.

今回のアップデートを特徴づけるのは,なんと日本語からの借用語です.関連記事として "Words from the land of the rising sun: new Japanese borrowings in the OED" が公開されていますが,これは必読です.

今回 OED のアップデートで日本語からの借用語が注目されたのは,たまたまというわけではなく,とある背景があったようです.上記記事によると,OED 編纂チームが,昨年建学150周年を迎えた東京外国語大学(←私の出身大学です,おめでとう!)のパートナー研究者とコラボし,その研究成果に基づいて,これらの日本語単語を収録したということのようです.今回だけで23語の日本語単語が OED に新しく収録されるに至ったのですが,この数は1回のアップデートとしてはなかなかのものです.その23語とは,具体的には以下の通り.

donburi (n.), hibachi (n.), isekai (n.), kagome (n.), karaage (n.), katsu (n.), katsu curry (n.), kintsugi (n.), kirigami (n.), mangaka (n.), okonomiyaki (n.), omotenashi (n.), onigiri (n.), santoku (n.), shibori (n.), takoyaki (n.), tokusatsu (n.), tonkatsu (n.), tonkatsu sauce (n.), tonkotsu (n./1), tonkotsu (n./2), washi tape (n.), yakiniku (n.)

日本語母語話者としてはツッコミどころが満載で楽しいです.じっくり掘ってみてください.

・ tonkotsu という語はなんと2つの見出しが立っている.我々の知る「豚骨」(スープ,ラーメン)は tonkotsu2 だが,別に tonkotsu1 もあるという.皆さん,後者は何のことだか分かりますか?

・ donburi の語源解説で,日本語「どんぶり」は「ざぶんと」を意味した副詞用法と関係するのではないかとあり,日本語の語源まで学べてしまうスゴさが.

・ katsu 「カツ」は "boomerang word"

・ kintsugi 「金継ぎ」が,工芸技術の意にとどまらず美学的世界観へと昇華されていた!

・ isekai 「異世界」と tokusatsu 「特撮」は,さすが日本のサブカルというべき採録.

OED における日本語借用語の話題としては,OED 公式の以下の記事も参照.

・ Words of Japanese origin

・ From anime to zen: Japanese words in the OED

2024-04-03 Wed

■ #5455. 矢冨弘先生との heldio トークと「日英の口の可動域」 [voicy][heldio][helwa][phonetics][pronunciation][japanese][do-periphrasis][emode][sociolinguistics][name_project][vowel][helkatsu]

先日,英語史研究者である矢冨弘先生(熊本学園大学)とお会いする機会がありました.「名前プロジェクト」 (name_project) の一環として,他のプロジェクトメンバーのお二人,五所万実先生(目白大学)と小河舜先生(上智大学)もご一緒でした.

そこで主に「名前」の問題をめぐり Voicy heldio/helwa の生放送をお届けしたり収録したりしました.以下の3本をアーカイヴより配信しています.いずれも長めですので,お時間のあるときにでもお聴きいただければ.

(1) heldio 「#1034. 「名前と英語史」 4人で生放送 【名前プロジェクト企画 #3】」(59分)

(2) helwa 「【英語史の輪 #113】「名前と英語史」生放送のアフタートーク生放送」(←こちらの回のみ有料のプレミアム限定配信です;60分)

(3) heldio 「#1038. do から提起する新しい英語史 --- Ya-DO-me 先生(矢冨弘先生)教えて!」(20分)

その後,矢冨先生がご自身のブログにて,上記の収録と関連する内容の記事を2本書かれていますので,ご紹介します.

・ 「3月末の遠征と4月の抱負」

・ 「日英の口の可動域」

2つめの「日英の口の可動域」は,上記 (2) の helwa 生放送中に,名前の議論から大きく逸れ,発音のトークに花が咲いた折に飛びだした話題です.トーク中に,矢冨先生が日本語と英語では口の使い方(母音の調音点)が異なることを日頃から意識されていると述べ,場が湧きました.英語で口の可動域が異なることを示す図をお持ちだということも述べられ,その後リスナーの方より「その図が欲しい」との要望が出されたのを受け,このたびブログで共有していただいた次第です.皆さん,ぜひ英語の発音練習に活かしていただければ.

ちなみに,矢冨先生についてもっと詳しく知りたい方は,khelf 発行の『英語史新聞』第6号と第7号をご覧ください.それぞれ第3面の「英語史ラウンジ by khelf」にて,2回にわたり矢冨先生のインタビュー記事を掲載しています.

矢冨先生,今後も様々な「hel活」 (helkatsu) をよろしくお願いします!

2024-03-14 Thu

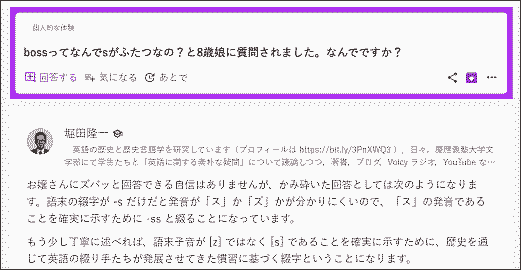

■ #5435. 仮名の濁点と英語摩擦音3対の関係 [syllable][phonology][grammatology][hiragana][japanese][writing][diacritical_mark][phonetics][consonant][fricative][th][mond][helwa]

現代日本語の慣習によれば,平仮名の「か」に対して「が」,「さ」にたいして「ざ」,「た」に対して「だ」のように濁音には濁点が付される.阻害音について,清音に対して濁音ヴァージョンを明示するための発音区別符(号) (diacritical_mark) だ.ハ行子音を例外として,原則として無声音に対して有声音を明示するための記号といえる.濁点のこの使用方針はほぼ一貫しており,体系的である.

一方,英語の摩擦音3対 [f]/[v], [s]/[z], [θ]/[ð] については,正書法上どのような書き分けがなされているだろうか.この問題については,1ヶ月ほど前に Mond に寄せられた目の覚めるような質問を受け,それへの回答のなかで部分的に議論した.

・ boss ってなんで s がふたつなの?と8歳娘に質問されました.なんでですか?

[f] と [v] については,それぞれ <f> と <v> で綴られるのが大原則であり,ほぼ一貫している.of [əv] のような語はあるが,きわめて例外的だ.

[s] と [z] の書き分けに関しては,上記の回答でも,かなり厄介な問題であることを指摘した.<s>, <ss>, <se>, <ce>; <z>, <zz>, <ze> などの綴字が複雑に絡み合ってくるのだ.なるべく書き分けたいという風味はあるが,そこに一貫性があるとは言いがたい.

[θ] と [ð] に至っては,いずれも <th> という1種類の綴字で書き表わされ,書き分ける術はない.歴史的にいえば,書き分けようという意図も努力も感じられなかったとすらいえる.

以上より序列をつければ,

・ 仮名の濁点を利用した書き分けは「トップ合格」

・ [f]/[v] の書き分けは「合格」

・ [s]/[z] の書き分けは「ギリギリ及第」

・ [θ]/[ð] の書き分けは「落第」

となる.この序列づけのインスピレーションを与えてくれたのは Daniels (64) の次の1文である,

Phonemic split sometimes brings new letters or spellings (e.g. Middle English <v> alongside <f> when French loans caused voicing to become significant; cf. also <vision> vs <mission>), sometimes not---English used <ð> and <þ> indifferently, even in a single manuscript, for both the voiced and voiceless interdentals, a situation persisting with Modern English <th> due to low functional load. Japanese, on the other hand, uses diacritics on certain kana for the same purpose.

なお,今回の話題については,先行して Voicy のプレミアムリスナー限定配信チャンネル「英語史の輪」 (helwa) の配信回「【英語史の輪 #95】boss ってなんで s が2つなの?」(2月17日配信)で取り上げている.

・ Daniels, Peter T. "The History of Writing as a History of Linguistics." Chapter 2 of The Oxford Handbook of the History of Linguistics. Ed. Keith Allan. Oxford: OUP, 2013. 53--69.

2024-03-08 Fri

■ #5429. OED でみる言語学の術語としての mora [syllable][japanese][mora][phonology][prosody][terminology][oed]

「#4621. モーラ --- 日本語からの一般音韻論への貢献」 ([2021-12-21-1]) で,日本語の音韻論上の単位としてモーラ (mora) の術語を導入した McCawley (1968) に触れた(Daniels, p. 63 を参照).

McCawley は日本語の音韻論に mora の術語を導入した点でオリジナルだったものの,mora という概念を言語学に持ち込んだ最初の人ではない.OED の mora, NOUN1 によると,語義 3.b. が言語学用語としての mora であり,初出は1933年とある.以下にこの語義の項を引用する.

3.b. Linguistics. The smallest or basic unit of duration of a speech sound. 1933-

1933 In dealing with matters of quantity, it is often convenient to set up an arbitrary unit of relative duration, the mora. Thus, if we say that a short vowel lasts one mora, we may describe the long vowels of the same language as lasting, say, one and one-half morae or two morae. (L. Bloomfield, Language vii. 110)

1941 In many cases it will be found that an element smaller than the phonetic syllable functions as the accentual or prosodic unit; this unit may be called, following current practice, the mora... The term mora..is useful in avoiding confusion, even if it should turn out to mean merely phonemic syllable. (G. L. Trager in L. Spier et al., Language Culture & Personality 136)

1964 Each of the segments characterized by one of the successive punctual tones is called a mora. (E. Palmer, translation of A. Martinet, Elements of General Linguistics iii. 80)

1988 The terms 'bimoric' and 'trimoric' relate to the idea that these long vowels consist of two, respectively three, 'moras' or units of length, rather than the single 'mora' of short vowels. (Transactions of Philological Society vol. 86 137)

McCawley が引用されていないのが残念である.いずれにせよ,mora が,権威ある辞書であるとはいえ専門辞書ではない OED で単純に定義できるほど易しい概念ではないもののようだ.関連して以下の記事も参照.

・ 「#4624. 日本語のモーラ感覚」 ([2021-12-24-1])

・ 「#4853. 音節とモーラ」 ([2022-08-10-1])

・ Daniels, Peter T. "The History of Writing as a History of Linguistics." Chapter 2 of The Oxford Handbook of the History of Linguistics. Ed. Keith Allan. Oxford: OUP, 2013. 53--69.

・ McCawley, James D. The Phonological Component of a Grammar of Japanese. The Hague: Mouton, 1968.

2024-02-26 Mon

■ #5418. A Dictionary of Japanese Loanwords の前書きを読んでみよう [review][loan_word][japanese][lexicography][lexicology][dictionary][inohota][notice][oed]

昨日,「いのほたチャンネル」(旧「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」)の最新動画が公開されました.「最初の日本語由来の英語は?いまや hikikomori や enjo kosai も!---外来語の諸相-「ナイター」「柿」【井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル 第209回】」です.英語に入った日本語単語の歴史を概説しています.馴染み深い日本語が多く出てくるので,入りやすい話題かと思いますが,れっきとした英語史の話題です.

動画内では典拠として OED のほか,A Dictionary of Japanese Loanwords というおもしろい辞書を用いており,紹介もしています.この辞書については,最近の hellog でも「#5410. A Dictionary of Japanese Loanwords --- 英語に入った日本語単語の辞書」 ([2024-02-18-1]) にて取り上げていますので,そちらもご一読ください.

同辞書の冒頭の説明書きを読んでみましょう (ix--x) .

A Dictionary of Japanese Loanwords is a lexical index of terms borrowed from the Japanese language that are listed in standard English dictionaries and in publications that analyze new words. Therefore, this dictionary covers both the loanwords that have withstood the test of time and those whose test has just started.

American standard dictionaries keep records of borrowings from the Japanese language; most of them, however, do not furnish quotations. A Dictionary of Japanese Loanwords adds a special contribution by providing illustrative quotations from many entries. These quotations were collected from books, newspapers, magazines, advertisements, and databases, all of which were published or distributed in the United States between 1964 and 1995. They give details about the entry, demonstrate how it is used in a natural context, and indicate the degree of its assimilation into American English.

Recent studies report that Japanese is the second most productive source of new loanwords to English, which indicates that the English-speaking world is paying attention to Japan more closely than ever before. The entries and illustrative quotations present the aspects of Japan that Americans have been exposed to and have adopted. Karaoke, for example, first appeared in English in 1979, when English-speaking societies observed and read about a karaoke fever in Japan. Today, Americans find themselves enjoying karaoke. Karaoke showcase, a weekly television talent contest, appeared on 120 U.S. stations in June 1992. A phenomenon like this is shown in this book in the form of lexical entries.

The impact that Japan has made on America covers all aspects of life: aesthetics, architecture, arts and crafts, astronomy, biology, botany, business management, clothing, economics, education, electronics, fine art, food and food technology, medicine, oceanography, pathology, philosophy, physics, politics, religion, sports, technology, trade, weaponry, zoology, and so on. Some entries are not accompanied by a quotation; nevertheless, when dictionaries record words they indicate that these words are somehow linked to people's everyday lives. A Dictionary of Japanese Loanwords is also meant to be fun to read. I hope that it will provide the meaning for Japanese words the reader has come across on many occasions, and that it will be an occasion for happy browsing.

この辞書の魅力は,何よりも引用文が豊富なところ.まさに "happy browsing" に最適な「読める辞書」です.

・ Toshie M. Evans, ed. A Dictionary of Japanese Loanwords. Westport, Conn.: Greenwood, 1997.

2024-02-18 Sun

■ #5410. A Dictionary of Japanese Loanwords --- 英語に入った日本語単語の辞書 [review][loan_word][japanese][lexicography][lexicology][false_friend][semantic_change][oed][dictionary]

眺めているだけでおもしろい,決して飽きない辞書の紹介です.Toshie M. Evans 氏により編集された,英語に入った日本語単語を収録する辞書 A Dictionary of Japanese Loanwords です.1997年に出版されています.この hellog でも「#142. 英語に借用された日本語の分布」 ([2009-09-16-1]) で参照した通りですが,820語の日本語由来の「英単語」がエントリーされています.単に見出し語が列挙されているだけでなく,多くの語には,1964年から1995年の間にアメリカで出版された資料から取られた例文が付されており,たいへん貴重です.

雰囲気を知っていただくために「火鉢」こと hibachi のエントリーを覗いてみましょう.

hibachi [hibɑːtʃi] n. pl. -chi or s, 1. a brazier used indoors for burning charcoal as a source of heat.

In an old-style shop, the selling activity took place in a front room on a tatami (straw mat) platform about one foot above the ground level. Customers removed their shoes, warmed themselves by sitting on the floor next to a hibachi (earthen container with glowing embers) and were served tea and sweets. (Places, Summer 1992, p. 81)

2. a portable brazier with a grill, used for outdoor cooking.

Double stamped steel hibachi, lightweight & portable. Goes with you to the backyard or even the beach for tasty cookouts? (Los Angeles Times, Jul. 7, 1985, Part I, p. 13, advertisement)

[< hibachi < hi fire + bachi < hachi pot] 1874: hebachi 1863 (OED)

語義1は日本の「火鉢」そのものなのですが,語義2の「バーベキューコンロ」にはたまげてしまいますね.この語とその意味変化については「#4386. 「火鉢」と hibachi, 「先輩」と senpai」 ([2021-04-30-1]) でも扱っているので,ご参照ください.

日本語から英語に入った借用語に関心のある方は,ぜひ以下の記事もどうぞ.

・ 「#126. 7言語による英語への影響の比較」 ([2009-08-31-1])

・ 「#45. 英語語彙にまつわる数値」 ([2009-06-12-1])

・ 「#2165. 20世紀後半の借用語ソース」 ([2015-04-01-1])

・ 「#3872. 英語に借用された主な日本語の借用年代」 ([2019-12-03-1])

・ 「#4140. 英語に借用された日本語の「いつ」と「どのくらい」」 ([2020-08-27-1])

・ 「#5055. 英語史における言語接触 --- 厳選8点(+3点)」 ([2023-02-28-1])

・ 「#5147. 「ゆる言語学ラジオ」出演第3回 --- 『ジーニアス英和辞典』第6版を読む回で触れられた諸々の話題」 ([2023-05-31-1])

・ Toshie M. Evans, ed. A Dictionary of Japanese Loanwords. Westport, Conn.: Greenwood, 1997.

2023-09-14 Thu

■ #5253. 日英語における「無生物主語構文」の歴史と疑問 [genbunicchi][syntax][style][sobokunagimon][japanese]

「#5112. 江利川春雄(著)『英語と日本人 --- 挫折と希望の二〇〇年』(筑摩書房〈ちくま選書〉,2023年)」 ([2023-04-26-1]) で紹介した著書に「島崎藤村の英語的文体」と小見出しの立てられた一節がある.言文一致の確立に貢献した藤村の近代的文体について,英語らインスピレーションを受けた表現形式について,次のように述べている (57) .

藤村は作品の文体を斬新で豊かなものにするために,英語の表現を意識的に移植した.たとえば,『家』(一九一〇)では英語の find oneself にあたる「宿へ戻って,またお種は自分一人を部屋の内に見出した」といった表現を使っている.この作品を英訳した William Naff は,この部分を Returning to the inn, Otane found herself all alone again. と訳している.藤村の原文は,そのまま英文に直訳できたのである.

日本語にはない「無生物主語構文」も多用されている.たとえば『春』(一九〇八)には「追想は岸本を楽しい高輪の学生時代へ連れて行った」,「絶望は彼を不思議な決心に導いた」といった英語的な文体が登場する.

無生物主語の使用は藤村にとどまらない.たとえば国木田独歩は『武蔵野』(一八九八)で「その路が君を妙なところへ導く」などの表現を使っている.こうした清新な文体が日本語表現を豊かにし,日本人の間に浸透する.昭和に入ると,藤森成吉の戯曲「何が彼女をそうさせたか」(一九二七)が大評判となり,一九三〇年には映画化されて『キネマ旬報』の優秀映画第一位に輝いた.英訳タイトルは "What made her do it?" で,英語に直訳できた.

無生物主語構文は,現在の日本語でも英語からの直訳調できざっぽい響きは感じられるものの,英語教育のおかげか,英語普及のたまものか,許容できる表現形式とはなっているといってよいだろう.

英語史側からの問題は,ここで英語的とされている無生物主語構文は,はたして英語でも古くから普通の表現だったかどうかということである.この観点から英語史を眺めてきたことはなかったため判然としないが,少なくとも印象としては現代英語のようには頻繁に使われていなかったのではないか.本当に「英語的」な表現なのかどうか,この辺りは調べてみたい.

・ 江利川 春雄 『英語と日本人 --- 挫折と希望の二〇〇年』 筑摩書房〈ちくま選書〉,2023年.

2023-05-31 Wed

■ #5147. 「ゆる言語学ラジオ」出演第3回 --- 『ジーニアス英和辞典』第6版を読む回で触れられた諸々の話題 [yurugengogakuradio][notice][youtube][genius6][suffix][prefix][heldio][voicy][hel_contents_50_2023][khelf][consonant][japanese][loan_word][spelling][terminology]

「ゆる言語学ラジオ」からこちらの「hellog~英語史ブログ」に飛んでこられた皆さん,ぜひ

(1) 本ブログのアクセス・ランキングのトップ500記事,および

(2) note 記事,Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」の人気放送回50選

(3) note 記事,「ゆる言井堀コラボ ー 「ゆる言語学ラジオ」×「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」×「Voicy 英語の語源が身につくラジオ (heldio)」」

(4) 「ゆる言語学ラジオ」に関係するこちらの記事群

をご覧ください.

昨日5月30日(火)に,YouTube/Podcast チャンネル「ゆる言語学ラジオ」の最新回がアップされました.ゲストとして出演させていただきまして第3回目となります(ぜひ第1回と第2回もご視聴ください).今回は「英語史の専門家と辞書を読んだらすべての疑問が一瞬で解決した#234」です.

昨秋出版された『ジーニアス英和辞典』第6版にて,新設コラム「英語史Q&A」を執筆させていただきました(同辞典に関連する hellog 記事は genius6 よりどうぞ).今回の出演はその関連でお招きいただいた次第です.水野さん,堀元さんとともに同辞典をペラペラめくっていき,何かおもしろい項目に気づいたら,各々がやおら発言し,そのままおしゃべりを展開するという「ゆる言語学ラジオ」らしい企画です.雑談的に触れた話題は多岐にわたりますが,hellog や heldio などで取り上げてきたトピックも多いので,関連リンクを張っておきます.

[ 接尾辞 -esque (e.g. Rubenesque, Kafkaesque) ]

・ hellog 「#216. 人名から形容詞を派生させる -esque の特徴」 ([2009-11-29-1])

・ hellog 「#935. 語形成の生産性 (1)」 ([2011-11-18-1])

・ hellog 「#3716. 強勢位置に影響を及ぼす接尾辞」 ([2019-06-30-1])

[ 否定の接頭辞 un- (un- ゾーンの語彙) ]

・ hellog 「#4227. なぜ否定を表わす語には n- で始まるものが多いのですか? --- hellog ラジオ版」 ([2020-11-22-1])

・ 大学院生による英語史コンテンツ 「#36. 語源の向こう側へ ~ in- と un- と a- って何が違うの?~」(目下 khelf で展開中の「英語史コンテンツ50」より)

[ カ行子音を表わす3つの文字 <k, c, q> ]

・ hellog 「#1824. <C> と <G> の分化」 ([2014-04-25-1])

・ heldio 「#255. カ行子音は c, k, q のどれ?」 (2022/02/10)

[ 日本語からの借用語 (e.g. karaoke, karate, kamikaze) ]

・ hellog 「#4391. kamikaze と bikini --- 心がザワザワする語の意味変化」 ([2021-05-05-1])

・ hellog 「#142. 英語に借用された日本語の分布」 ([2009-09-16-1])

・ hellog 「#3872. 英語に借用された主な日本語の借用年代」 ([2019-12-03-1])

・ hellog 「#4140. 英語に借用された日本語の「いつ」と「どのくらい」」 ([2020-08-27-1])

・ heldio 「#60. 英語に入った日本語たち」 (2021/07/31)

[ 動詞を作る en- と -en (e.g. enlighten, strengthen) ]

・ 「#1877. 動詞を作る接頭辞 en- と接尾辞 -en」 ([2014-06-17-1])

・ 「#3510. 接頭辞 en- をもつ動詞は品詞転換の仲間?」 ([2018-12-06-1])

・ 「#4241. なぜ語頭や語末に en をつけると動詞になるのですか? --- hellog ラジオ版」 ([2020-12-06-1])

・ heldio 「#62. enlighten ー 頭にもお尻にも en がつく!」 (2021/08/02)

[ 文法用語の謎:tense, voice, gender ]

・ heldio 「#644. 「時制」の tense と「緊張した」の tense は同語源?」 (2023/03/06)

・ heldio 「#643. なぜ受動態・能動態の「態」が "voice" なの?」 (2023/03/05)

・ hellog 「#1520. なぜ受動態の「態」が voice なのか」 ([2013-06-25-1])

・ hellog 「#1449. 言語における「範疇」」 ([2013-04-15-1])

[ minister の語源 ]

・ 「#4209. なぜ minister は mini- なのに「大臣」なのですか? --- hellog ラジオ版」 ([2020-11-04-1])

[ コラム「英語史Q&A」 ]

・ hellog 「#4892. 今秋出版予定の『ジーニアス英和辞典』第6版の新設コラム「英語史Q&A」の紹介」 ([2022-09-18-1])

・ heldio 「#532. 『ジーニアス英和辞典』第6版の出版記念に「英語史Q&A」コラムより spring の話しをします」 (2022/11/14)

・ hellog 「#4971. often の t は発音するのかしないのか」 ([2022-12-06-1])

2023-05-26 Fri

■ #5142. 「ペレヒル」と「十五円五十銭」 [cryptology][sociolinguistics][spanish][haitian_creole][japanese][korean]

昨日の記事「#5140. shibboleth 「試し言葉」」 ([2023-05-24-1]) で,民族や言語集団を区別する手段としての言語という,言語の負の側面をみた.このような事例は古今東西にみられる.

本ブログでこれまで何度か参照してきた山本冴里(編)『複数の言語で生きて死ぬ』(くろしお出版,2022年)の第4章 (pp. 61--76) では,この話題が取り上げられている.「ペレヒルと言ってみろ --- 「隔てる」ものとしてのことば」と題する第4章の扉には,次の文が掲げられている.

「われわれの一員」と「排除と虐殺の対象」とを

外見からは判断できないとき,

歴史上幾度も利用されてきたのは,

何らかの言葉を発音させることだった.

1つ目の例として取り上げられているのは,ドミニカ共和国(公用語はスペイン語)においてハイチ人(ハイチクレール語を母語とする)をあぶり出すために,パセリを意味するスペイン語「ペレヒル」の発音が試し言葉として利用された例である.史実をもとにしたフィクション(舞台は1937年のドミニカとハイチ)のなかで,[r] と [l] の難しい発音の組み合わせを含む「ペレヒル」が踏み絵として用いられる事例が示されている.両音の区別が苦手な日本語母語話者としても背筋が凍る.

もう1つの例は,むしろ日本語母語話者が朝鮮人を区別するために利用した恐るべき試し言葉である.「十五円五十銭」は,1923年の関東大震災の混乱のなかで朝鮮人が井戸に毒を入れたとの流言蜚語が乱れ飛んだ際に,朝鮮人を識別する踏み絵として利用された.山本 (68--69) は次のように解説する.

なぜ,このとき,「十五円五十銭」を言わせたのか.ほかの記録には,「十円五十銭」「十五円五十五銭」なども残っている.「ご」「じゅう」は濁音で始まるが,朝鮮語では,語頭は濁らない.さらに,「じゅう」の「じ」は,ザ行だ.ザ行にもっとも近く対応する朝鮮語は,「ㅈ」であり,これはザ行よりもやや口の奥に下を当て,より弾くように発音する音である.結果的には,「じゅう」は,ひらがなで書くならば「ちゅう」のような音で聞こえる.

関東大震災時の流言蜚語,朝鮮人虐殺と,この「十五円五十銭」については,安田 (2015) が詳細な分析を行い,「語頭に濁音がこないという単なる現象が『発音できない』という否定的言辞と化すのは,区別・識別して『かれら』を析出する必要性が潜在的に存在していたからだろう.そしてこの識別法は朝鮮人虐殺の記憶へとつながっていく」と記す.

ウチとソトを分ける手段としての言語.優越と劣等を生み出す装置としての言語.言語のもつネガティヴな側面について,改めて考えたい.

・ 山本 冴里(編) 『複数の言語で生きて死ぬ』 くろしお出版,2022年.

2023-05-05 Fri

■ #5121. 音象徴は言語学では周辺的な位置づけ [link][sound_symbolism][phonaesthesia][onomatopoeia][japanese][contrastive_linguistics][voicy][heldio][khelf][goshosan][masanyan][fujiwarakun][youtube]

この GW は,Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にて khelf(慶應英語史フォーラム)協賛の対談企画を展開しています.日々 khelf メンバーが入れ替り立ち替り現われ,落ち着いて対談したり,あるいはパーティのように賑やかに盛り上がったりしています.

heldio は毎朝6時に更新していますが,今朝公開された最新回は「#704. なぜ日本語には擬音語・擬態語が多いのか? --- 森田まさにゃん,五所さん,藤原くんと音象徴を語る爆笑回」です.音象徴 (sound_symbolism) をめぐって4人が賑やかに雑談しています.

この回は,一昨日の放送回「#702. いいネーミングとは? --- 五所万実さん,藤原郁弥さん,まさにゃんとの対談」の続編でもありますので,ぜひそちらもお聴きください.

今回取り上げた音象徴は,常に人気のある話題です.日本語生活においてオノマトペ (onomatopoeia) はとても身近ですし,日常的な商標などに反映されている音のイメージの話題も関心を引きます.しかし,音象徴は,その話題性の高さとは裏腹に,言語学においては周辺的な存在とみられることが多いのです.なぜかというと,音「象徴」という呼び名が示唆するとおり,そこに意味があるのかないのかよく分からない,微妙な位置づけだからです.普遍的なような,それでいて恣意的なような・・・.

音象徴について本ブログでも様々に取り上げてきましたが,今回は heldio 対談という形で,この魅力的な話題に4人で再訪した次第です.

以下に,今回の出演者3名のプロフィールページへのリンクを張っておきます.

・ 五所万実さん(目白大学): https://researchmap.jp/mamg

・ 「まさにゃん」こと森田真登さん(武蔵野学院大学): https://note.com/masanyan_frisian/n/n01938cbedec6

・ 藤原郁弥さん(慶應義塾大学大学院生): https://sites.google.com/view/drevneanglijskij-jazyk/home

雑談の最後に触れられている,まさにゃんによる YouTube チャンネル「まさにゃんチャンネル【英語史】」の2.4万回再生を誇る人気動画「語源で学ぶ英単語?【st, fl, sw, sp, gl】」では,英語における音象徴の興味深い事例が取り上げられています.ぜひこちらもご視聴ください.

2023-02-28 Tue

■ #5055. 英語史における言語接触 --- 厳選8点(+3点) [contact][loan_word][borrowing][latin][celtic][old_norse][french][dutch][greek][japanese][link]

英語が歴史を通じて多くの言語と接触 (contact) してきたことは,英語史の基本的な知識である.各接触の痕跡は,歴史の途中で消えてしまったものもあるが,現在まで残っているものも多い.痕跡のなかで注目されやすいのは借用語彙だが,文法,発音,書記など語彙以外の部門でも言語接触のインパクトがあり得ることは念頭に置いておきたい.

英語の言語接触の歴史を短く要約するのは至難の業だが,Schneider (334) による厳選8点(時代順に並べられている)が参考になる.

・ continental contacts with Latin, even before the settlement of the British Isles (i.e., roughly between the second and fourth centuries AD);

・ contact with Celts who were the resident population when the Germanic tribes crossed the channel (in the fifth century and thereafter);

・ the impact of Latin through Christianization (beginning in the late sixth and seventh centuries);

・ contact with Scandinavian raiders and later settlers (between the seventh and tenth centuries);

・ the strong exposure to French as the language of political power after 1066;

・ the massive exposure to written Latin during the Renaissance;

・ influences from other European languages beginning in the Early Modern English period; and

・ the impact of colonial contacts and borrowings.

よく選ばれている8点だと思うが,私としてはここに3点ほど付け加えたい.1つは,伝統的な英語史では大きく取り上げられないものの,中英語期以降に長期にわたって継続したオランダ語との接触である.これについては「#4445. なぜ英語史において低地諸語からの影響が過小評価されてきたのか?」 ([2021-06-28-1]) やその関連記事を参照されたい.

2つ目は,上記ではルネサンス期の言語接触としてラテン語(書き言葉)のみが挙げられているが,古典ギリシア語(書き言葉)も考慮したい.ラテン語ほど目立たないのは事実だが,ルネサンス期以降,ギリシア語の英語へのインパクトは大きい.「#516. 直接のギリシア語借用は15世紀から」 ([2010-09-25-1]) および「#4449. ギリシア語の英語語形成へのインパクト」 ([2021-07-02-1]) を参照.

最後に日本語母語話者としてのひいき目であることを認めつつも,主に19世紀後半以降,英語が日本語と意外と濃厚に接触してきた事実を考慮に入れたい.これについては「#126. 7言語による英語への影響の比較」 ([2009-08-31-1]),「#2165. 20世紀後半の借用語ソース」 ([2015-04-01-1]),「#3872. 英語に借用された主な日本語の借用年代」 ([2019-12-03-1]),「#4140. 英語に借用された日本語の「いつ」と「どのくらい」」 ([2020-08-27-1]) を参照.

Schneider の8点に,この3点を加え,私家版の厳選11点の完成!

・ Schneider, Edgar W. "Perspectives on Language Contact." Chapter 13 of English Historical Linguistics: Approaches and Perspectives. Ed. Laurel J. Brinton. Cambridge: CUP, 332--59.

2022-12-21 Wed

■ #4986. 日本語で増えてきている感嘆符 [exclamation_mark][punctuation][japanese][history_of_japanese]

12月12日の朝日新聞の「番外天声人語」にて,日本語における感嘆符 (exclamation_mark) の頻用が議論されていた.たいへんおもしろかったので抜粋して引用する. *

これから日本語の世界で感嘆符がより存在感を増すかもしれない.

. . . .

成蹊大の大橋崇行・准教授(43)によると,日本で感嘆符が盛んに使われ始めたのは1887(明治20)年あたりから.とりわけ若手の人気作家だった山田美妙(びみょう)が駆使した.当時は!に定訳がなく,美妙は「ホコ」と呼んだとか.

. . . .

代表作『蝴蝶(こちょう)』と『いちご姫』を読んでみた.迎え!良心!思わぬ!どうしたら!擁護擁護!たしかに感嘆符が多すぎる.しかも打ち方に規則性がなく,物語のヤマ場では乱れ打ちも.読みながらやや目に疲れを覚えた.

そんな美妙にも節度はあった.1マスに打つのは1個まで.手もとの小説に!!は見られない.若き作家が感嘆符を広めて約135年.もしいま,わがスマホの画面を飛び交う!の山を見たらいかに驚くことか!!!

日本語における感嘆符の使用について『句読点,記号,符号活用辞典』で調べてみたが,ますますおもしろい.詳しくは『辞典』の (pp. 32--35) を見て欲しいのだが,この辞典の素晴らしさを知ってしまった.感嘆符(エクスクラメーションマーク,エクスクラメーションポイント,びっくりマーク,雨だれ,しずく)の使用法のポイントの部分を抜き出して以下に引用する.

[1] 欧文の句読点の1つ.文末や間投詞に付けて,声や感情の高まりを表す.

(A) その言葉が声を高めて発せられたことを表す.

(B) 感嘆文の末尾に付ける.

(C) 命令文,また,禁止・警告などを表す文言の末尾に付けて,強い命令・禁止・警告を表す.

(D) 平叙文の末尾や間投詞などに付けて,感動・詠嘆・興奮・驚き・怒りなど,書き手や作中人物の感情・思い入れを表す.

(E) 擬声語などに付けて,音や動きを強調する."Bang!" など.

(F) 広告・宣伝文,新聞・雑誌の見出しなどで,その事柄を強く押しだし,強調する.

[2] 和文で,[1] と同様に用いる.明治20(1887)年ごろから使われだした.

(A) その言葉が声を高めて発せられたことを表す.

(B) 感動・詠嘆・興奮・驚き・怒り・焦燥・断定など,書き手や作中人物の感情・思い入れを強調する.

(C) 音響,速い動き,動揺などを表す擬声語・擬態語に付けて,音や動きを強調する.

(D) 広告・宣伝文,標語,新聞・雑誌の見出しなどで,その事柄を強く押しだし,強調する.「世紀の巨編 いよいよ完成!」「忽ち増刷!」「××法改悪反対!」など.

[3] 文中の語句のあとに挿入して,驚き・皮肉などの気分を表す.( )に入れて挿入するが,( )なしでそのまま挿入することもある.

[4] 小説・漫画などで,会話のカギかっこや吹き出しの中に感嘆符だけ示して,驚きなどの気持ちの表現とする.

[5] 多く,三角形のなかに「!」を描いて,注意を呼びかけるマークとする.道路標識(本標識)では,「その他の危険」を表す警戒標識.

[6] 商標・商品名などの要素として文字列に付けて使われる."YAHOO!®" など.

[7] 数学で,「n!」と標記して階乗を表す.1から n までの連続する自然数をすべて掛け合わせる.「5!」 (=5×4×3×2×1) など.

[8] チェスの棋譜で,好手を表す.

補注

1 強調形として「!!」(二重感嘆符),「!!!」(三重感嘆符)も使われる.

2 疑問府を感嘆符を合わせて「抑揚符」ともいう.

「番外天声人語」と『句読点,記号,符号活用辞典』を通じて,西洋語由来の感嘆符について学ぶことが多かった.感嘆符の話題と関連して「#574. punctuation の4つの機能」 ([2010-11-22-1]) や「#3891. 現代英語の様々な句読記号の使用頻度」 ([2019-12-22-1]) も参照.

・ 小学館辞典編集部(編) 『句読点,記号,符号活用辞典』 小学館,2007年.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow