2015-12-01 Tue

■ #2409. 漢字平仮名交じり文の自由さと複雑さ [grammatology][writing][orthography][japanese][kanji][hiragana][alphabet]

「#2392. 厳しい正書法の英語と緩い正書法の日本語」 ([2015-11-14-1]) で話題にしたように,現代日本語の通常の表記法である漢字平仮名交じり文は,古今東西でまれにみる自由さを持ち合わせている.エジプト学者の加藤 (218) は,これに類する例は,エジプト聖刻文字くらいしかないのではないかと述べている.

日本語の文章を書くとき,漢字とカナとを適度に配合できる「自由さ」は,古代エジプト語において表意文字,表音文字,決定詞を配合したような場合を除けば,現在では他の国にほとんど例のない「自由さ」であろう.しかし,この自由さのために,私たちは,日本文を書く場合にも読む場合にも,無意識のうちに,無駄なエネルギーを費やしているのかもしれないし,またこの自由さが,知らず知らずのうちに「正確な文章」よりも「ムードによる文章」をつづらえる傾向を私たちのあいだにうえつけているかもしれない.ともかく,この種の自由さ,便利さは,児童や外国人が日本の文字を習得する場合に,かえって一つの障害となっているのではなかろうか.

なるほど,漢字平仮名交じり文は積極的にとらえれば自由で便利となるが,消極的にとらえれば不正確で主観的ということになる.

また,漢字平仮名交じり文は,日本語母語話者にとっても非母語話者にとっても,学習するうえで難解であることは間違いない.すでにこの慣習に慣れてしまっている者にとっては,その難解さを感じにくいのだが,表語文字体系である漢字と表音文字体系である平仮名を混在させているというのは,理屈の上でたいへん込み入っているということは了解できるだろう.しかも,表語文字体系である漢字のなかでも字音と字訓が区別されており,複雑さが倍増するということも,理屈の上で想像されるだろう.この辺りの事情について,日本語の文字体系の発達史と関連づけながら,藤枝 (217--18) が以下のように鋭く洞察している.

もともと漢字は表音文字であると同時に表意文字であるが,仮名は漢字の表意の方をすてて表音だけを採った.そうなると文章がやたらに長くなるので,日本語の文章の間に漢字をそのまま挟むという芸当をやるようになった.芸当と呼ぶのは,そこで漢字は時に本来の音が無視せられて,日本訓みせられるからである.つまり,表音をすてて表意だけを採る.また,本来の音と意味とをそのままに漢語も挟みこむ.全く融通無碍の芸当という外はない.その結果として,われわれが受けてきた学校教育では,極めて多くの時間,というより年月が,この芸当の習得に充てられることになった.

ここでは,中国語の表語文字体系である漢字が日本において字音,字訓,仮名の3種類へと分化し,その3種がすべて用いられている事実が,驚きとともに述べられている.日本で発達した文字体系とその使用法について,藤枝の説明をもう少し補足しよう.中国語の漢字に形・音・義の3つの属性が備わっていることを前提とすると,日本語表記のために発達した字音,字訓,仮名の3種は,件の漢字の属性を次のように保持したり変化させたりした.

| 形 | 音 | 義 | |

|---|---|---|---|

| 絖???? | 篆???? | 篆???? | 篆???? |

| 字訓 | 保持 | 日本語化 | 保持 |

| 仮名 | 超草書体化 | 保持/日本語化 | 捨象 |

この3種の異なる文字使用について,いずれも字体の起源は漢字にあるという点が重要である.

さて,この複雑さを英語とローマン・アルファベットを用いた比喩で再現してみたい.古代日本人の接触したのが,中国語と漢字ではなく,英語とローマン・アルファベットであったと想像してみよう.彼らは,相手が英語で "he went to church yesterday." と話して書くのを,聞いて読んだ.英語を通じて初めてアルファベットに接した日本人は,数世紀の間,この言語と文字体系を学び,この文字体系によって自分たちの母語である日本語を表記する方法を探った.そして,試行錯誤の末についにそれを手に入れた.

hewayesterdayCHURCHnigotta.

すべてはアルファベットと,その変異であるイタリック体と大文字で書かれている.通常字体の部分は字訓で,大文字体の部分は字音で,イタリック体の部分は日本語音として読むというのがルールである.したがって,この文は /karewakinoːʧaːʧiniitta/ (彼は昨日チャーチに行った)と音読できる.

漢字平仮名交じり文を日常的に読んでいる者は,このようなことを当たり前に実践しているのである.(もっとも,表語文字である漢字を表音文字であるアルファベットに喩えているので,完全な比喩にはならない.あしからず.)

・ 加藤 一郎 『象形文字入門』 講談社〈講談社学術文庫〉,2012年.

・ 藤枝 晃 『文字の文化史』 岩波書店,1971年.1991年.

2015-11-14 Sat

■ #2392. 厳しい正書法の英語と緩い正書法の日本語 [grammatology][writing][orthography][kanji][hiragana][katakana][romaji][japanese][spelling][standardisation]

昨日の記事「#2391. 表記行動」 ([2015-11-13-1]) で,厳しい正書法をもつ現代英語と,正書法の緩い現代日本語の対比に触れた.正書法 (orthography) とは,基本的には語の書き表し方の規則である.英語であれば語の綴り方のことになり,日本語であれば使用漢字の制限,漢字と送り仮名,仮名遣い,同訓異字,外来語表記などの問題が関係する.日本語の正書法について内閣の告示や訓令によって「目安」や「よりどころ」はあるとはいえ,強制力はなく,そこから逸脱したものが即「間違い」になるわけでもないという点では,やはり現代英語の正書法とは異なり,緩いものと見なさざるを得ない(日本語のこの問題に関しては,今野(著)『正書法のない日本語』を参照).

そもそも日本語は漢字,平仮名,片仮名,ローマ字という4つの文字体系で書き表すことができる.英語ではある動物の名前を書き表すのに,書体,字形,大文字・小文字などの区別を無視すれば,<cat> と綴る以外に選択肢はない.しかし,日本語では <猫> のほか,<ねこ> や <ネコ>,また場合によっては <neko> ですら許容され,いずれも間違いとはいえない.日本語の表記においては,書き手の置かれている文脈・場面・状況や書き手の気分により,表記に判断や選択の余地がある.それでも古い日本語に比べれば,現代日本語にはある程度の「目安」や「よりどころ」があるのも事実であり,正書法がまったくないと言うこともできない.

世界の主要な言語に関していえば,書記の近現代史は,程度の差はあれ標準化と規範化の歴史といえる.政府機関やアカデミーが関与して正書法を制定するフランスのような国もあれば,数世紀をかけて下からのたたき上げで正書法を確立したイギリスのような国もある.日本では,明治時代以降,政府が介入して指針を示してきた.多くの言語はその過程でおよそ「厳しい」正書法を確立してきたが,日本語の正書法は,珍しいことにあくまで「緩い」状態にとどまっている.

このように国ごと,言語ごとに正書法確立の歴史は異なっているが,この違いが何に由来するのかを問うことは無意味だろうか.社会,文化,政治,歴史といった社会的要因はもちろん関与するだろうが,そのほかに部分的にであれ,書き表す対象の言語体系や採用されている書記体系の性質そのものに由来する諸要因の関与を想定することはできないだろうか.これは,各言語の表記体系の規範化についての話題だが,その前に各時代における当該の表記体系の記述的な研究がなされなければならないだろう.

・ 今野 真二 『正書法のない日本語』 岩波書店,2013年.

2015-11-09 Mon

■ #2387. 日本語の文字史(近代編) [kanji][hiragana][katakana][romaji][japanese][writing][grammatology][orthography]

昨日の記事に引き続き,佐藤編著の第4章「近代の文字」 (pp. 63--83) に依拠して近代編をまとめる.

古代,漢字の担い手は一部の教養層に限られていたが,近代になるにつれ,富裕な町人層へ,そして教育を通じて一般に国民へと開かれていった.とはいえ,漢字という難解な文字体系が社会へ広く浸透するには困難を伴ったはずであり,仮名の読み書きに比べて浸透が相対的に遅れたことは確かだろう.漢字の拡がりには,活字による出版という新メディアの登場が一役買ったことは間違いない.室町末期から「古活字版」が盛んに行なわれ,その後,振り仮名も付した「製版」を通じて,人々が漢字を含む文字に触れる機会は増した.なお,実用的な漢字の書体は草書や行書であり,規範的な表記から逸脱した当て字も通行したことを付け加えておこう.

明治時代になると,漢字の使用制限の機運が高まった.前島密は慶応2年 (1867) に「漢字御廃止之議」を建白し,もっぱら仮名書きを提唱した.福沢諭吉は,明治6年 (1873) に,漢字全廃には同意できないが,2, 3千字程度に抑えるべきだと主張した.そのような状況下で文部省は明治33年 (1900) に教育用漢字1200字を定め,その後も戦前・戦中を通じていくつかの漢字制限案を出した.戦後,昭和21年 (1946) には1850字からなる「当用漢字表」が公布された.これは規範としての性格が強いものだった.昭和56年 (1981) には,その改訂版として1945字からなる「常用漢字表」が公布され,こちらは規範性は低くなり「目安」にとどまることになった.

一方,仮名については,近代は字種が統一されていく時代といってよい.近代初期には,普通の文章は漢字平仮名交じり文で書かれており,片仮名は注釈などに限定されていた.片仮名の字体は,古代より比較的よく統一しており,中世でもヴァリエーションはあまりなく,明治33年 (1900) に「小学校令施行規則」で現行の字体に定められた.対照的に,平仮名には近代まで多くの字体,いわゆる変体仮名が認められた.変体仮名にも位置による使い分けなどある種の傾向は見られたが,統一性がみられないまま現代を迎えることになった.

仮名遣いについては,上代より定家仮名遣いが影響力を保ったが,近世になると契沖が元禄8年 (1695) に『万葉集』の注釈に従事しながら定家仮名遣いの不備に気づき,『和字正濫鈔』を著わして,上代文献に基づく仮名遣いへの回帰を主張した.「を」と「お」の分布や「四つがな」(じずぢづ)の問題にも言い及び,後に本居宣長,楫取魚彦などに支持されていくことになる.契沖仮名遣いは,明治時代に入ってからも国学者により採用され,文部省編纂の『小学教科書』(明治6年 (1873))にも採用された.大槻文彦の『言海』(明治24年 (1891))でも受け入れられ,その後,昭和21年 (1946) に「現代かなづかい」が公布されるまで続いた.

もう1つの日本語を書き記す文字体系であるローマ字については,「#1879. 日本語におけるローマ字の歴史」 ([2014-06-19-1]) を参照されたい.

最後に,補助符号の歴史に簡単に触れておこう.濁点(濁音符)は古代の漢字訓読に母型が見られるが,陀羅尼を正確に発音させるために漢字,そして片仮名に付された符号から発達したものといわれる.しかし,濁点の付与は,中世まではキリシタン資料を除けば一貫していなかった.江戸時代前期の上方資料では,濁点の形式も定まり,よく付されるようにはなっているが,いまだ義務的ではない.明治時代以降も『大日本帝国憲法』などの漢字片仮名交りの公用文には濁点は付されていないし,文脈で判断される場合にもしばしば省略された.なお,半濁点(半濁音符)は,ずっと発生が遅れ,現われたのは近代である.キリシタン資料を除けばやはり使用は体系的でなく,江戸時代中期以降になって蘭学者の書記において頻度を増してきた.

句読点の起源は古代に求められる.漢文訓読において,読み手が文章を統語的に区切るのに書き込んだのがその起こりである.室町時代には,読み手の便宜を図って,句読点は活字に組まれるようになった.しかし,句点と読点の使い分けの区別を含め,現行の句読法が確立していったのは,明治40年 (1907) 以降である.これには,西洋の句読法 (punctuation) の影響が関与している.その他,長音記号「ー」や促音符号「っ」の使用も明治時代に定まったものである.「踊り字」と称される種々の繰返し符号(漢字繰返し符号「々」,仮名繰返し符号「ゝ」「ゞ」など)は,古代に発達し,近代にも普通に用いられたが,「現代かなづかい」の告示以降は,ほとんど用いられなくなった.

近代の日本語文字史は,文字が社会に広く浸透し,文字使用への意識の高まりとともに,標準的な書記が模索がされるようになってきた歴史ということができる.

・ 佐藤 武義 編著 『概説 日本語の歴史』 朝倉書店,1995年.

2015-11-08 Sun

■ #2386. 日本語の文字史(古代編) [kanji][hiragana][katakana][japanese][writing][grammatology][orthography]

佐藤編著の第3章「古代の文字」 (pp. 42--62) に基づき,日本語の文字史(古代編)を略述する.

日本語の文字史は,漢字の伝来として始まる.有名な「漢委奴国王」の金印から推測されるように,弥生時代にはすでに漢字は物品とともに日本に持ち込まれていたようだ.2--3世紀からも,漢字を帯びた太刀や鏡の遺品が出土している.しかし,数世紀の間,日本人はそれを文様としてしかとらえず,文字として理解することはなかった.

漢字が,それを使いこなす人々とともに日本にもたらされるようになったのは,所伝によると,阿直岐や王仁が百済から渡来した4世紀後半のことであると考えられる.和歌山県橋本市の隅田八幡神社に伝わる人物画像鏡の銘文,熊本県玉名郡の江田船山古墳出土鉄剣の銘文,埼玉県行田市の稲荷山古墳出土鉄剣の金象嵌銘文などは最初期の漢字使用例であり,渡来系の史官による正格の漢文だが,仮借による日本語固有名詞の表記が見られる.6世紀までの金石文は帰化人の手になるものが多いが,それ以降は仏教伝来や儒教経典の貢納を通じて,日本人による本格的な漢字学習が始まったものと思われる.なお,漢字伝来以前にも日本固有の文字として「神代文字」があったとする説もあるが,今では事実ではないと信じられている.

日本語とは系統も類型も異なる中国語を表わす漢字を,日本語を表わすのに応用しようとした古代日本人は,その後,しばらくの間,試行錯誤を繰り返した.そのような試行錯誤の成果の1つが,(和)訓の成立である.これにより,漢字と対応する和単語との関係が安定するようになった.また,正格漢文ではなく,日本語の統語や形態に従ったいわゆる変体漢文が,7世紀後半の法隆寺金堂薬師如来像銘などに現われるようになったのも,そのような試行錯誤の成果の1例である.8世紀に入ると太安万侶が『古事記』の序文で,日本語を漢字で表記することの困難について歴史上初めて自覚的に言及した.『古事記』では,正訓字と音仮名が両用されており,読み分けの工夫も図られている.このように漢字の日本語への手なずけが進む一方で,律令制度のもとで正格漢文の役割は衰えず,全体として漢字が社会に浸透していった.

8世紀の『万葉集』では,漢字の日本語への適用がさらに成熟していた跡がうかがえる.変体漢文で音訓交用で表記された歌では,助詞・助動詞が記されておらず,これは略体表記とも称されるが,読みにくかったことから誤読を避けるための種々の工夫が凝らされるようになる.捨て仮名的な文字を書き添えて読みを補助的に示したり,視覚にのみ訴える効果をもった不読文字を添えるなどして,漢字の表現力をますます利用する段階へと進んだ.

万葉集の文字使用に代表される万葉仮名の発達は,正音,正訓,義訓,音仮名,訓仮名,戯書などを駆使して,真仮名のみで日本語を自在に表記できるようになった点で,日本語文字史上,画期的な事件だった.いまだ音節と真仮名の対応は1対多ではあったが,決してランダムではなく上代特殊仮名遣いと称される規則に基づいて選択・使用されていた.万葉仮名は,その表音(節)的な側面が注目されることが多いものの,実は固定的な語表記もみられるなど,表語的なまとまりの発展においても重要な文字体系である.

漢字の日本語への手なずけは,さらに国字や国訓の発達という形を取って進み,ついに真仮名(男手)から,その草書体に基づく草仮名を経て,仮名の誕生をもたらした.純粋に日本語の音節の各々を表わすことを目的とする文字(=仮名)が生まれたのである.平仮名文(実際には平仮名と少数の漢字の交用文)は和歌を書き記すのに発達したが,平仮名ばかりでは読みにくいこともあり,統語的な区切りの位置を効果的に示す手段として,連綿,墨継ぎ,特定の漢字,異種の仮名が使い分けられるなどした.

さて,ここで片仮名の発達に移ろう.片仮名の起源は,漢文訓読のための心覚えとして,字画の少ない真仮名により,訓などを行間に書き込んだことにある.字画の省略などにより不完全な漢字とみなされたところから,「片」仮名の名称が起こったのだろう.片仮名はすでに10世紀半ばには漢字と明確に異なるものとして体系が整えられた.平仮名が美的価値を伴っていたのに対し,片仮名は臨時的,符合的,補助的,表音的,実用的な文字体系という役割を与えられ,その特徴は現在まで色濃く残っている.片仮名文(実際には多くの漢字との交用がほどんど)においては,片仮名は送り仮名,活用語尾,助詞・助動詞の表記に用いられた.片仮名のこうした用法は,古くから宣命や祝詞に用いられた宣命体において,助詞・助動詞や語尾を音仮名で小書きした慣習と関係する可能性があり,文字史的には興味深い.

次に,仮名遣いの話題に移ろう.仮名と音節との関係は,主として音韻変化により時間とともにずれてくることは不可避である.文字と音の関係が1対多,あるいは多対1になると,毎回の使用に際して選択の余地が生じる.この選択を秩序づけるための規則が,仮名遣いである.仮名遣いには,自然発達といえるものから,人によって規範的に制定されるものまで種々のものがあるが,日本語史上,影響力をもったものは定家仮名遣い,契沖仮名遣い(及びそれに基づく歴史的仮名遣い),現代仮名遣いの3種である.定家仮名遣いは,藤原定家 (1162--1241) が古典の本文整定のために,そして仮名の効果的な運用のために定めたものであり,「を」と「お」の区別などを説いた.その後,この仮名遣いは,行阿(源知行)による整理を経て,近世に至るまで絶大な影響力を誇った.

古代の日本語文字史は,漢字を様々な方法で手なずけ,改変し,自由自在な日本語表記を達成する過程だったといえよう.続く近代編は,明日の記事で.

・ 佐藤 武義 編著 『概説 日本語の歴史』 朝倉書店,1995年.

2015-10-23 Fri

■ #2370. ポルトガル語からの語彙借用 [portuguese][loan_word][borrowing][japanese]

昨日の記事「#2369. 英語史におけるイタリア語,スペイン語,ポルトガル語からの語彙借用の歴史」 ([2015-10-22-1]) に関連して,今回はとりわけポルトガル語からの借用語に焦点を当てよう.ポルトガルが海洋国家として世界に華々しく存在感を示した16世紀以降を中心として,以下のような借用語が英語へ入った (Strang 125, 宇賀治 113) .ルーツの世界性を感じることができる.

・ 新大陸より: coco(-nut) (ココヤシの木(の実)), macaw (コンゴウインコ), molasses (糖蜜[砂糖の精製過程に生じる黒色のシロップ]), sargasso (ホンダワラ類の海藻)

・ アフリカより: assagai/assegai ([南アフリカ先住民の]細身の投げ槍), guinea (ギニー(金貨)[1663--1813年間イギリスで鋳造された金貨;21 shillings に相当;本来アフリカ西部 Guinea 産の金でつくった]), madeira (マデイラワイン[ポルトガル領 Madeira 島原産の強く甘口の白ワイン]), palaver (口論;論議), yam (ヤマイモ)

・ インドより: buffalo (スイギュウ), cast(e) (カースト[インドの世襲階級制度]), emu (ヒクイドリ), joss (神像), tank ((貯水)タンク), typhoo (台風;後にギリシア語の影響で変形), verandah (ベランダ)

・ 中国より: mandarin ((中国清朝時代 (1616--1912) の)高級官吏), pagoda (パゴダ)

・ 日本より: bonze (坊主,僧)

ポルトガル本土に由来する借用語には moidore (モイドール[ポルトガル・スペインの昔の金貨;18世紀英国で通用]), port (ポート(ワイン))などがあるが,むしろ少数である.関連して「#1411. 初期近代英語に入った "oversea language"」 ([2013-03-08-1]) や「#756. 世界からの借用語」 ([2011-05-23-1]) で挙げた例も参照.

なお,日本語からポルトガル語を経由して英語に入った bonze は16世紀末の借用語だが,同じ時期に,ポルトガル語から日本語への語彙借用も起こっていたことに注意したい.借用語例は「#1896. 日本語に入った西洋語」 ([2014-07-06-1]) で挙げたとおりである.いずれも,当時のポルトガルの世界的な活動を映し出す鏡である.

2015-04-05 Sun

■ #2169. 日本語における「女性語」 (3) [gender_difference][gender][japanese][discourse_analysis][historical_pragmatics][sociolinguistics][linguistic_ideology]

「#1905. 日本語における「女性語」」 ([2014-07-15-1]),「#1915. 日本語における「女性語」 (2)」 ([2014-07-25-1]) に引き続いての話題.先の2つの記事では,日本語の女ことばの起源と発展について,日本語史で伝統的に言われてきたことに基づいて記述した.しかし,中村はジェンダー論,歴史談話分析,歴史社会言語学の立場から,従来行われてきた女ことばの歴史記述に異議を唱え,女ことばは各時代に特有の言語イデオロギー(「#2163. 言語イデオロギー」 ([2015-03-30-1]))により形成されてきたと主張する.

例えば,室町時代の女房詞を女ことばの起源とする伝統的な見解について,中村は疑念を表明している.「女性たちが使ってきた言葉づかいは多様なので,多様な言葉づかいが自然にひとつの「女ことば」を形成することは考えにくい」 (50) とあるように,女房詞は後世の女ことばの数多くあるルーツの候補の1つではあるが,それが単独かつ直接に女ことばへ発展していったわけではないという.そもそも,女房詞の属性には,女性に使用されるということだけでなく,宮中で使用されるという社会階級に関する側面も含まれている.むしろ,後者に力点を置けば,女房詞は女ことばというよりは階級方言と呼ぶほうがふさわしい.もともと階級方言に近かった言葉遣いのいくつかを,後に女性一般の規範的な言葉遣いのなかへ意図的に取り込むことによって,徐々に女ことばが形成されてきたと考えられる.

中村は,時代ごとの女ことばの発展の背景にはいつも政治的・倫理的な側面があったと主張し,それに支えられ,それを支えている言語イデオロギーの正体を次々と暴いていく.明治期の標準語策定における女ことばの排除,言文一致運動と翻訳文学に駆動された女ことばの創出,女子教育の高まりとともに却って女ことばに付加されるようになったセクシュアリティの含蓄,戦中の礼賛されるべき美しき日本語の伝統としての女ことば,戦後の自然な女らしさを発露するものとして捉えられた女ことば,等々.

中村の提起する数々の言語イデオロギーを要領よくまとめることができないので,中村自身の結論を引用したい (227--29) .

本書では,女ことばという理念が,西洋やアジアとのグローバルな関係や,都市と地方,中流階級と労働者階級,近代と伝統,未来と過去などのさまざまに対立する社会過程の中で,「女らしさの規範」「西洋近代との親和性」「セクシュアリティ」「天皇制国家の伝統」「家父長制の家族制度」「日本文化の優位性」「日本語の伝統」などの意味づけを与えられることで形成されてきたことを見てきました.

鎌倉時代から続く規範の言説によって女性の発言を支配する傾向が,江戸時代の女訓書に列挙された女房詞という具体的な語彙によって強化され,「つつしみ」や「品」となって現代のマナー本にも見られるような女らしさとの結びつきが強調されるようになったこと.

明治の開国後,近代国家建設の過程で必要となった国語理念を,男性国民の言葉として純化させるために,そして,女子学生を西洋近代と日本を媒介する性的他者とするためにも,「てよ・だわ」など具体的な語と結びついた女学生ことばが広く普及したこと.

戦中期には,アジアの植民地の人々に日本語を教えることで皇国臣民にする同化政策や家父長的な家族的国家観に基づいて女性も戦争に動員する総動員体制を背景に,女ことばが天皇制国家の伝統とされ,家父長制の象徴である「性別のある国語」が強調されたこと.

戦後には,占領軍によって男女平等政策が推進され,天皇制や家父長制が否定される中で,女ことばを自然な女らしさの発露として再定義する言説が普及し,女ことばには,日本の伝統を象徴することが期待されるようになったこと.

その過程で,「女の言葉」は,近代国語を純化させる否定項として,帝国日本語の伝統として,常に「日本語」や「日本」との関係で語られ続けてきました.日本語に「女ことばがある」と信じられているのは,いつの時代にも女の言語行為について語る言説が可能になり,意味を持ち,普及するような政治経済状況があったからです.この意味で,女ことばの歴史を知ることは,女だけにかかわる事象というよりも,日本語がなぜ今ある形をしているのかを理解する上で,欠くことのできない作業だと言えるのです.

非常に手応えのある新書だった.

・ 中村 桃子 『女ことばと日本語』 岩波書店〈岩波新書〉,2012年.

2015-04-01 Wed

■ #2165. 20世紀後半の借用語ソース [loan_word][statistics][lexicology][french][japanese][borrowing]

現代英語の新語の導入においては,複合 (compounding) や派生 (derivation) が主たる方法となってきており,借用 (borrowing) の貢献度は相対的に低い.ここ1世紀ほどの推移をみても,借用の割合は全体的に目減りしている (cf. 「#873. 現代英語の新語における複合と派生のバランス」 ([2011-09-17-1]) や「#874. 現代英語の新語におけるソース言語の分布」 ([2011-09-18-1]),「#875. Bauer による現代英語の新語のソースのまとめ」 ([2011-09-19-1]),「#878. Algeo と Bauer の新語ソース調査の比較」([2011-09-22-1]),「#879. Algeo の新語ソース調査から示唆される通時的傾向」([2011-09-23-1])) .

だが,相対的に減ってきているとはいえ,語彙借用は現代英語でも続いている.#874 と Algeo の詳細な区分のなかでも示されているように,ソース言語は相変わらず多様である.「#45. 英語語彙にまつわる数値」 ([2009-06-12-1]),「#126. 7言語による英語への影響の比較」 ([2009-08-31-1]),「#142. 英語に借用された日本語の分布」 ([2009-09-16-1]) では,現代英語への語彙提供者として案外日本語が有力であることに触れたが,日本語なども含めたソース言語別のより詳しい割合が知りたいところだ.

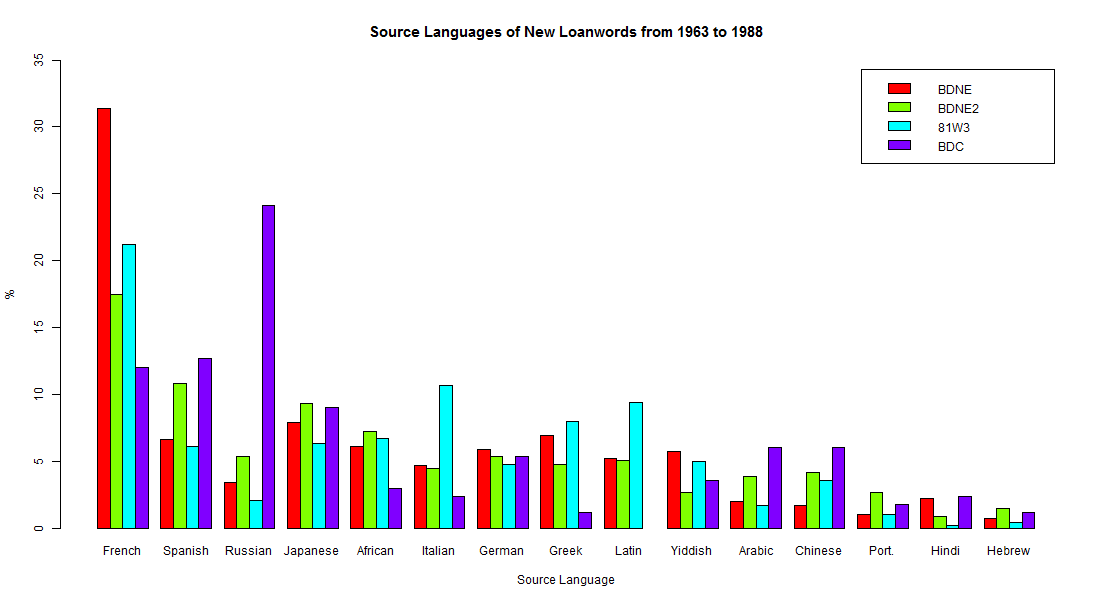

Algeo (78) は,Garland Cannon (Historical Change and English Word-Formation. New York: Peter Lang, 1987. pp. 69--97) の調査に基づいて,20世紀後半に入ってきた借用語彙のソース言語別割合を提示している.具体的には,およそ1963--88年の間に英語に入ってきた借用語を記録する4つの辞書を調査対象とし,ソース言語別に借用語を数え上げ,それぞれの割合を出した.その4つの辞書とは,(1) The Barnhart Dictionary of New English since 1963 (1973), (2) The Second Barnhart Dictionary of New English (1980), (3) Webster's Third (1961), (4) The Barnhart Dictionary Companion Index (1987) である.それぞれから407語, 332語, 523語, 166語を集めた1428語の小さい語彙集合ではあるが,それに基づいて以下の調査結果が得られた.

| (1) BDNE | (2) BENE2 | (3) 81W3 | (4) BDC | Rank | |

|---|---|---|---|---|---|

| French | 31.4% | 17.5 | 21.2 | 12.0 | 1 |

| Spanish | 6.6 | 10.8 | 6.1 | 12.7 | 2 |

| Russian | 3.4 | 5.4 | 2.1 | 24.1 | 3 |

| Japanese | 7.9 | 9.3 | 6.3 | 9.0 | 4 |

| African | 6.1 | 7.2 | 6.7 | 3.0 | 5 |

| Italian | 4.7 | 4.5 | 10.7 | 2.4 | 6 |

| German | 5.9 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 7 |

| Greek | 6.9 | 4.8 | 8.0 | 1.2 | 8 |

| Latin | 5.2 | 5.1 | 9.4 | 9 | |

| Yiddish | 5.7 | 2.7 | 5.0 | 3.6 | 10 |

| Arabic | 2.0 | 3.9 | 1.7 | 6.0 | 11 |

| Chinese | 1.7 | 4.2 | 3.6 | 6.0 | 12 |

| Portuguese | 1.0 | 2.7 | 1.0 | 1.8 | 13 |

| Hindi | 2.2 | 0.9 | 0.2 | 2.4 | 14 |

| Hebrew | 0.7 | 1.5 | 0.4 | 1.2 | 15 |

| Sanskrit | 1.7 | 1.2 | 0.8 | 16 | |

| Persian | 0.2 | 1.2 | 1.8 | 17 | |

| Afrikaans | 0.5 | 1.5 | 0.4 | 18 | |

| Dutch | 0.2 | 0.3 | 1.8 | 19 | |

| Indonesian | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 20 |

| Malayo-Polynesian | 2.1 | 0.2 | 21 | ||

| Norwegian | 0.2 | 1.5 | 0.6 | 22 | |

| Swedish | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 23 | |

| Korean | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 24 | |

| Vietnamese | 1.0 | 0.3 | 0.6 | 25 | |

| Amerindian | 1.2 | 0.6 | 26 | ||

| Bengali | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 27 | |

| Danish | 0.5 | 1.0 | 28 | ||

| Eskimo | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 29 |

表に記されていない30--56位の言語群は合わせても全体として1%にも満たないが,念のために次のような言語である.Amharic, Annamese, Basque, Bhutanese, Catalan, Czech, Hawaiian, Hungarian, Irish, Khmer, Mongolian, Papuan, Pashto, Pidgin English, Pilipino, Polish, Provençal, Punjabi, Samoan, Scots (Gaelic), Serbo-Croatian, Tahitian, Thai (and Lao), Turkish, Urdu, Welsh, West Indian.

BDC でロシア語が妙に高い割合を示しているが,これは編集上の偏りに起因する可能性がある.偏りの可能性を差し引いて考えると,ロシア語は順位としてはアラビア語と中国語の間の12位前後に付くと思われる.

15位までの言語についてグラフ化したのが,下図である.

このグラフは,「#874. 現代英語の新語におけるソース言語の分布」 ([2011-09-18-1]) でみた Bauer の調査に基づくグラフの場合とソース言語の設定の仕方が異なるので,比較しにくいところがあるが,フランス語,ギリシア語,ラテン語,ドイツ語などが上位で健闘している様子はいずれのグラフからも見て取ることができる.スペイン語やイタリア語などのロマンス諸語も堅調といってよい.そのなかで,非印欧語として筆頭に立っているのが日本語である.アフリカ諸語,アラビア語,中国語も続いており,英語の cosmopolitan vocabulary 振りは現代においても健在といえるだろう.

・ Algeo, John. "Vocabulary." The Cambridge History of the English Language. Vol. 4. Cambridge: CUP, 1998. 57--91.

2015-03-30 Mon

■ #2163. 言語イデオロギー [linguistic_ideology][sociolinguistics][gender][japanese][linguistic_imperialism][terminology]

私たちは,個々の言語や変種について特別な思いをもっている.例えば,母語である日本語に対して伝統をもつ美しい言葉であると思っているかもしれないし,一方でその1変種である若者ことば堕落していると嘆くかもしれない.標準語は高い地位をもつ正式な言葉遣いだと認識しているかもしれないし,広く国際語として学ばれている英語は大きな力をもつ言語であると考えているかもしれない.これらの言葉に対する「特別の思い」は言語意識や言語観と呼ぶこともできるが,特定の集団に何らかの利害関係をもたらすような社会的な価値観を伴って用いられる場合には言語イデオロギーと呼んでおくのが適切である.

『女ことばと日本語』を著した中村 (18--20) は,日本語における女ことばの位置づけについて考察する観点として,言語イデオロギーの概念を導入している.中村 (18) は 言語人類学者の Irvine を引用して,言語イデオロギーとは「言語関係について個々の文化が持っている理念の体系を指し,これらは倫理的・政治的価値をもっている」との定義を紹介している.(なお,Irvine の原文 (255) によると,". . . linguistic ideology---the cultural (or subcultural) system of ideas about social and linguistic relationships, together with their loading of moral and political interests" とあるので,定義の最初は「社会と言語の関係について」となるべきだろう.また,"interests" は「価値」よりも「利害関係」と理解しておくのが適当だろう.)

この定義の要点は3つある.1つは,言語イデオロギーが言語の実践そのものではなく理念 (ideas) に関するものだということである.イデオロギーであるから,言語に関する考え方という抽象的なものである.例えば,母語や母方言を美しいと思うのは,その言語変種の実践ではなく,その言語変種に対して抱く理念である.

2つ目に,言語イデオロギーとは,そのような諸理念の体系 (system) であるということだ.それぞれの理念が独立して集合されたものではなく,互いが互いに依存して成り立っている組織である,と.例えば,母方言に対する愛着は,標準語の無味乾燥という見方との対比に支えられているといえる.

3つ目は,言語イデオロギーは倫理的・政治的な利害関係 (moral and political interests) を伴っているということだ.例えば,英語は国際的に優位な言語であるという肯定的なとらえ方,あるいは逆に帝国主義的な言語 (linguistic_imperialism) であるとの否定的なとらえ方は,英語を倫理的あるいは政治的な観点から評価している点で,イデオロギーである.「#1194. 中村敬の英語観と英語史」 ([2012-08-03-1]) で世界の4つの英語観を示したが,これらはいずれも倫理的・政治的な利害関係を伴う理念の体系であるから,4つの英語に対する言語イデオロギーと言い換えてよい.

言語に対する美醜の観念,規範主義や純粋主義,言語の帝国主義批判,言語差別,言語権といった諸々の概念に共通するのは,その根底に何らかの形の言語イデオロギーが存在しているということである.

・ Irvine, Judith T. "When Talk Isn't Cheap: Language and Political Economy." American Ethnologist 16 (1989): 248--67.

・ 中村 桃子 『女ことばと日本語』 岩波書店〈岩波新書〉,2012年.

2015-02-27 Fri

■ #2132. ら抜き言葉,ar 抜き言葉,eru 付け言葉 [japanese][lexical_diffusion][language_change][verb][conjugation][ranuki]

現代日本語に生じている言語変化のなかで,メディアなどでも大きく取り上げられて最もよく知られているものに「ら抜き言葉」がある.ら抜き言葉について本ブログでは「#1864. ら抜き言葉と頻度効果」 ([2014-06-04-1]) で取り上げた程度だが,研究も盛んで,変化の起源や過程について多くのことが分かってきている.この問題について重要な洞察を与えてくれる読みやすい議論としては,井上に勝るものはない.

ら抜き言葉とは,一段動詞の可能形について,伝統的な標準形である「見られる」「起きられる」から「ら」が抜け落ちて「見れる」「起きれる」となってきている現象を指す.確かに「ら」が抜けているように見えるが,そうではないという考え方もある.この変化を音素表記で記すと mirareru → mireru,okirareru → okireru となり,脱落しているのは mi(ra)reru, oki(ra)reru のように ra であるとともみなすことも確かにできるが,一方 mir(ar)eru, okir(ar)eru のように ar が脱落しているとみることもできる.実際,「ar 抜き言葉」という見方は,一段動詞以外の可能形も含めて説明するのに都合がよい.五段動詞の「読む」の標準的な可能形は,古い「読まれる」 (yomareru) に対して「読める」 (yomeru) だが,ここでは「ら」が脱落しているとは言えないものの,yom(ar)eru のように ar 抜きが起こっているとは言える.厳密な意味で可能形から「ら」が抜けるのは,一段動詞,ラ行五段動詞,カ行変格動詞のみであり,その他についてはら抜き言葉という呼称は適切ではないのである.つまり,ar 抜き言葉と呼んでおけば,一段動詞であろうが五段動詞であろうが,動詞の活用型にかかわらず,伝統的な可能形に対して現在広く使われるようになっている新しい可能形の音形を,一貫して正しく記述できることになる.

このように,ar 抜きという分析は発展途上にある可能動詞の形態を一貫して記述することができるが,さらに単純な記述法がある.可能動詞の終止形は,もととなる動詞の語幹への eru 付けであると表現すればよい.動詞の活用型に限らず,「見る」 (mir-u) から「見れる」 (mir-eru),「起きる」 (okir-u) から「起きれる」 (okir-eru),「読む」 (yom-u) から「読める」 (yom-eru),「取る」 (tor-u) から「取れる」 (tor-eru) を一貫して導き出せる(ただし変格動詞は「来る」 (kur-u) に対して「来れる」 (kor-eru) のように語幹が交替することに注意).aru 抜きの分析は,「見られる」「起きられる」「読まれる」「取られる」「来られる」など伝統的な可能形を経由しないと新しい可能形を導き出せないが,eru 付けの分析は,非可能形のもとの動詞の終止形を基点として新しい可能形を導き出せるという利点がある(井上,pp. 22--23).

現在進行中の言語変化にはよくあることだが,ら抜き言葉も起源は案外と古い.東京では昭和初期から記録があり,おそらく変化が開始したのは大正期だろう.東京以外に目を移せば,東海地方では明治期から用いられていた.ら抜き言葉の方言分布から伝播の経路を読み解くと,中部地方や中国地方などの周辺部で早く始まり,それが各々関東地方や近畿地方などの中心部へ流れ込んできたもののようだ.さらに長いスパンで考えると,ら抜き言葉化は一段動詞のラ行五段動詞化という潮流の一翼を担っており,それ自体は千年も続いている動詞の活用型の簡略化のなかに位置づけられる.

・ 井上 史雄 『日本語ウォッチング』 岩波書店〈岩波新書〉,1999年.

2015-02-19 Thu

■ #2124. 稲荷山古墳金錯銘鉄剣 [kanji][japanese][grammatology]

英語が歴史上初めて書き表されたのはいつかという問題に対して,「#572. 現存する最古の英文」 ([2010-11-20-1]) でおよその解答を与えた.現存する最古の英文が ルーン文字によって the Undley bracteate に刻まれたのは5世紀後半とされており,その時代以前には英語が書き表されていたことになる.「#736. 英語の「起源」は複数ある」 ([2011-05-03-1]) で触れたように,英語はいつから英語になったのかという解答不可能の問題が一方ではあるものの,英語書記の誕生はおよそ上記の時代以前とみておいてよい.

では,日本語が書き表された最初の機会はいつだったのだろうか.57年に後漢の光武帝から奴国の王へ授けられた「漢委奴国王」の金印が,1784年に福岡県志賀島にて見つかったが,これが日本における現存する最古の文字(漢字)の資料となっている.だが,これは日本における漢字使用の初例というわけではない.その後,渡来人とともに漢字が日本へ渡ってきて,徐々に日本語を書記するのに利用されるようになってきたことは確かと思われるが,その後数世紀の時代からは日本語を書き表した証拠としての文字資料は出土していない.漢字の移入の時期について,佐藤 (3--4) は次のように述べている.

日本に漢字が移入された時期は,近年の考古学上の発掘によって,すでに紀元前後一世紀と考えられるようにもなっているが,漢字資料が複数の遺跡からまとまって出土するのは三世紀以降である.特に五世紀のものとみられる,埼玉県行田市の稲荷山古墳出土の鉄剣名,熊本県玉名郡菊水町の江田船山古墳出土の大刀銘,和歌山県橋本市の隅田八幡人物画像鏡銘は,長文の漢文で記されていて著名である.これらは,大陸からの渡来人か,その子孫によって記載されたものと推定されている.

現存する最古の日本語文として記念碑的な存在となっているものの1つに,上の引用でも言及されている埼玉県行田市の稲荷山古墳から発見された鉄剣に彫られた115字の漢字銘文がある.銘文にみられる「獲加多支鹵大王」の文字は「ワカタケルオオキミ」と読みことができ,『日本書紀』で「オオハツセノワカタケルノミコト」と名前が伝わる雄略天皇(倭の五王の5番目の武に相当)のことを指すと考えられている.115字の銘文は比較的長く,歴史的価値が非常に高い.江田船山古墳から発見された大刀にも同王を表すと思われる文字がみられ,合わせて日本古代史の最重要金石文として国宝に指定されている.いずれも5世紀後半のものと推定され(鉄剣銘に記される「辛亥年」は471年に比定される),5世紀後半に大王の権力が東国から九州まで及んでいたことを示唆するものと考えられている.

《銘文》

(表面)辛亥年七月中記,乎獲居臣,上祖名意富比垝,其児多加利足尼,其児名弖已加利獲居,其児名多加披次獲居,其児名多沙鬼獲居,其児名半弖比

(裏面)其児名加差披余,其児名乎獲居臣,世々為杖刀人首,奉事来至今,獲加多支鹵大王寺在斯鬼宮時,吾左治天下,令作此百練利刀,記吾奉事根原也

《銘文の読み下し》

(表面)辛亥の年七月中記す.乎獲居の巨.上祖,名は意富比垝,其の児,多加利の足尼,其の児,名は弖已加利獲居,其の児,名は多加披次獲居,其の児,名は多沙鬼獲居,其の児,名は半弖比,

(裏面)其の児,名は加差披余,其の児,名は乎獲居の臣.世々杖刀人の首と為り,奉事し来たり今に至る.獲加多支鹵大王の寺,斯鬼の宮に在る時,吾天下を左治し,此の百練の利刀を作らしめ,吾が奉事の根源を記す也.

《銘文の現代語訳》

(表面)辛亥の年七月中に書きます.(私の名前は)ヲワケの臣.遠い先祖の名前はオホヒコ,その子(の名前)はタカリのスクネ,その子の名前はテヨカリワケ,その子の名前はタカヒシワケ,その子の名前はタサキワケ,その子の名前はハテヒ,

(裏面)その子の名前はカサヒヨ,その子の名前はオワケの臣です.先祖代々杖刀人首(大王の親衛隊長)として今に至るまでお仕えしてぎました.ワカタケル大王の朝廷(住まい)が,シキの宮におがれている時に,私は大王が天下を治めるのを助けました.何回もたたいて鍛えあげたよく切れる刀を作らせて,私と一族のこれまでの大王にお仕えした由緒を書き残しておくものです.

英語と日本語で偶然にも時期をおよそ同じくして,現存する最古の書記史料が見つかっているというのはおもしろい.ここから両言語の書き言葉の歴史が始まったのである.

以下は,国宝の鉄剣銘を一目見たくて約1年前に出かけたときに撮った稲荷山古墳の写真.

鉄剣名については,埼玉県立さきたま史跡の博物館より金錯銘鉄剣や,Wikipedia --- 稲荷山古墳出土鉄剣を参照されたい. *

・ 佐藤 武義 編著 『概説 日本語の歴史』 朝倉書店,1995年.

2015-01-30 Fri

■ #2104. 五十音図 [writing][hiragana][japanese][grammatology][phonetics][vowel][consonant][sanskrit]

日本語ひらがなの五十音図といえば,言わずと知れた下表を指す. *

| わ | ら | や | ま | は | な | た | さ | か | あ |

| (ゐ) | り | み | ひ | に | ち | し | き | い | |

| る | ゆ | む | ふ | ぬ | つ | す | く | う | |

| (ゑ) | れ | め | へ | ね | て | せ | け | え | |

| を | ろ | よ | も | ほ | の | と | そ | こ | お |

旧仮名遣いの「ゐ」と「ゑ」を含めても実際には50の異なる音(モーラ)を表してはおらず,表の中に穴もある.だが,5×10の表におよそまとめられるという意味で,五十音図と呼び習わされている.五十音図は,ひらがなの学習に活躍するのみならず,上一段活用や下二段活用など現代日本語や歴史日本語の文法記述にもなくてはならない存在であり,日本語のなかに占める位置は大きい.にもかかわらず,なぜこの並び順なのかが広く問われることはない.

実は,この見慣れた五十音図の背後には,調音音声学の原理が隠されている.この話題について大名 (2--12) が丁寧かつ易しく解きほぐしているので,是非そちらを参照してもらいたいが,原理の概要のみ以下に記そう.

まず母音の5段の並びについて,なぜ「あいうえお」の順なのか.「あ」は広い(低い)母音であり,続く「い」と「う」はそれぞれ狭い(高い)母音,最後に来る「え」と「お」はそれぞれ中間的な開き(高さ)の母音である.広→狭→中の順に配置されており,それぞれの内部では前舌母音→後舌母音という順序となっている.(母音四辺形を簡略化した)母音三角形で考えるならば,「あいう」と3つの頂点を押さえてから,中段の「えお」で締めくくっているとみることができる.「えお」が最後に来ているのは,歴史的には五十音図の基盤をなすと考えられているサンスクリット語の音韻論において,/e/, /o/ はそれぞれ二重母音 /ai/, /au/ に基づいており,いわば二次的な母音であるという考え方に基づいているようだ(高島,p. 44).

次に「あかさたなはまやらわ」の順序について.あ行の母音から始まり,か行からま行まで子音行が続き,や行からわ行までは半母音行となっている.子音行については,調音点が口の奥から口先へと配列されており,その内部では調音様式にしたがって摩擦音,破裂音,鼻音と並ぶ.具体的に見ると,最初のか行(軟口蓋・破裂音)は軟口蓋音で孤立しているが,続くさ行,た行,な行はそれぞれ歯茎音であり,上記の調音様式順に並んでいる.その後,は行(歴史的な /p/ や /ɸ/ を反映)とま行はともに唇音であり,摩擦音(あるいは破裂音),鼻音の順に並んでいる.「やらわ」の3行については,半母音という扱いでいわばオマケである.それでも,調音点は硬口蓋→歯茎→唇と口の奥から先へ整然と並べられている.なお,ら行が半母音とされるのは,母音の r がサンスクリット語に存在することによる(高島,p. 44).

「#1008. 「いろは」と ABC」 ([2012-01-30-1]) の記事で,「阿吽(あうん)」について触れた.「阿」は口を開く音で字音の初め,「吽」は口を閉じる音で字音の終わりを表わし,両方合わせて万物の初めと終わりを示すとされる.これは,五十音図にも反映されている最初に配置される母音 /a/ と最後に配置される子音 /m/ (hum) に由来している.

いろはの歴史は「#1005. 平仮名による最古の「いろは歌」が発見された」 ([2012-01-27-1]) で見たとおり紀元1000年前後に遡るようだが,五十音図についてもおよそ同時期の11世紀初めの醍醐寺蔵『孔雀経音義』にみられる図が,現存する最古のものである.起源説については,上ではサンスクリット語(悉曇,梵字)から出た,あるいはそれに基づいて整理されてきたという説を採ったが,漢字音の反切のために作られたとする説,悉曇のひな形として作られたとする説などがあり,諸説紛々としている.なお,「五十音図」の名称は江戸時代の僧契沖によるものである.

関連して,アルファベットの並びについて,「#1832. ギリシア・アルファベットの文字の名称 (1)」 ([2014-05-03-1]),「#1833. ギリシア・アルファベットの文字の名称 (2)」 ([2014-05-04-1]) を参照.

・ 大名 力 『英語の文字・綴り・発音のしくみ』 研究社,2014年.

・ 高島 淳 「インドの文字と日本」『月刊言語』第34巻第10号,2005年,42--49頁.

2014-12-31 Wed

■ #2074. 世界英語変種の雨傘モデル [dialect][dialectology][japanese][world_englishes][variety][model_of_englishes][wsse]

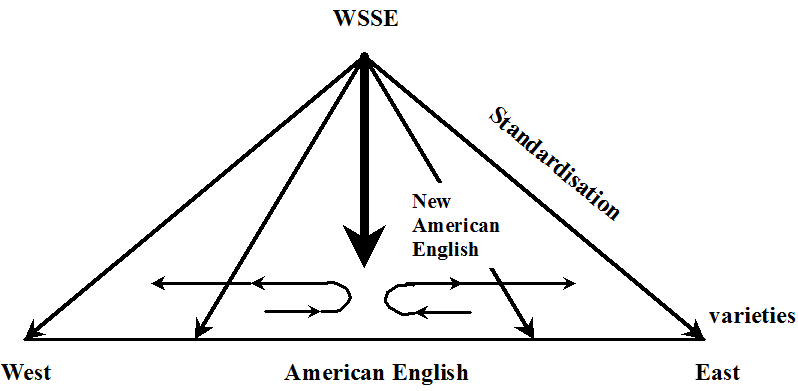

昨日の記事「#2073. 現代の言語変種に作用する求心力と遠心力」 ([2014-12-30-1]) で引用した井上 (204) は,新方言の発展や地方から東京への方言形の流入などを含めた現代日本のことばの変化を図式化した「雨傘モデル」を提起している.標準語・共通語が雨傘の頂点にあり,全国(傘の表面全体)に上から影響を及ぼしているが,傘の表面のあちらこちらで横方向に相互に作用している動き(地方方言どうしの関係)もある. *

井上自身のことばを引用するほうが分かりやすいだろう (202--03) .

かつての言語変化のモデルは単純で,傘の頂点から標準語・共通語が「上からの変化」として全国に普及し,方言を消滅させるだけと,とらえられていた.しかし,この本で見たように,民衆がふだんのくだけたことばで使い始めるような「下からの変化」も一方にある.ことに地方でいまだに新しい方言が生れ,広がっているのは,傘のへりどうしでことばをやりとりしているようなものである.東京のことばも,ふだんの話しことばとしては,かさのへりに相当する.だから近郊や他の方言からの影響を受け入れるのだ.ただ違うのは,一度東京に新しい言い方が入ると,急速に全国に波及することである.東京の話ことばはテレビやマンガで使われることが,その勢いを支えるのだろう.

ところで,この雨傘モデルは,形状からしても「#426. 英語変種のピラミッドモデル」 ([2010-06-27-1]) を想起させる.また,昨日も触れたように,日本語の方言を巡る問題と英語の諸変種を巡る問題はある程度比較できる.すると,雨傘モデルは,もしかするとそのまま世界の英語変種とそこに生じている力学を図式化するのにも応用できるかもしれない,という発想が浮かぶ.雨傘モデルの各所を適当に改変して英語仕様にした図を作ってみた.

世界英語には日本語の共通語に当たるものは存在しないが,その候補ともいわれる WSSE (World Standard Spoken English) を据えてみた (cf. wsse) .また,世界には,日本における東京(方言)に相当するものもないので,便宜上,現在最も影響力の強いと思われる American English を据えてみた.全体的に頂点の WSSE の影響は強いかもしれないが,傘のへりのあちらこちらでは世界中の隣り合う英語変種が互いに影響を及ぼしあっている.場合によっては,周辺的な変種の特徴の一部がアメリカ英語などの有力な変種へ入り込み,それにより一気に世界化するということもあるかもしれない.井上からの引用をもじって表現すると,次のようになる.

かつての言語変化のモデルは単純で,傘の頂点から標準語・共通語WSSE が「上からの変化」として全国全世界に普及し,方言英語変種を消滅させるだけと,とらえられていた.しかし,この本で見たように,民衆がふだんのくだけたことばで使い始めるような「下からの変化」も一方にある.ことに地方世界各地でいまだに新しい方言英語変種が生れ,広がっているのは,傘のへりどうしでことばをやりとりしているようなものである.東京のことばアメリカ英語も,ふだんの話しことばとしては,かさのへりに相当する.だから近郊や他の方言変種からの影響を受け入れるのだ.ただ違うのは,一度東京アメリカ英語に新しい言い方が入ると,急速に全国全世界に波及することである.東京アメリカ英語の話ことばはテレビやマンガインターネットで使われることが,その勢いを支えるのだろう.

WSSE と American English を頂点や中央に据えるという比喩は強引である.雨傘モデルに合致させるには,世界英語変種を巡る状況はあまりに複雑だ.しかし,日本語方言と世界英語変種をこのように比較することにより,ある種の洞察は得られるように思う.ポイントは,(1) 標準化という統合的な求心力と,方言化という分岐的な遠心力とがともに働いていること,(2) 周辺的な変種から中心的な変種へ言語項が流れ込み,さらにそこから急速に標準的な変種へ入り込むことがあるということだろう.

・ 井上 史雄 『日本語ウォッチング』 岩波書店〈岩波新書〉,1999年.

2014-12-30 Tue

■ #2073. 現代の言語変種に作用する求心力と遠心力 [dialect][dialectology][japanese][world_englishes][variety][model_of_englishes]

「#2028. 日本とイングランドにおける方言の将来」 ([2014-11-15-1]) の記事で,日本語やイギリス英語の方言は,共通語化や標準語化の波に押されつつも完全に失われることなく,むしろ再編成しながらたくましく生き残っていくだろうという予測を紹介した.新しい方言の発展を目の当たりにしている方言学者であれば,当面は方言が完全に失われる可能性など考えられないだろう.日本語方言学の第一人者で「新方言」を提起した井上 (143) も同じ考えである.

ことばの地域差の成立について,近代以前と以後,またテレビ普及の以前と以後にくっきりと分ける考え方があるが,そうはっきり違うわけでもない.昔も今も,同じ統合と分岐という二つの動きがあるのだ.たしかに共通語化という統合の動きが近代以後,テレビ普及以後に大きくなったが,だからといって,新たな地域差を生み出す分岐の動きがとだえたわけではない.共通語化も進めながら,新方言も生み出している.ことばはつねに変わるものなのだし,地域差はなくならない.その意味では,方言は滅びることはない.

これはイギリス国内の英語変種にも当てはまるものと思われる.さらに押し広げれば,世界の英語変種にも当てはまることかもしれない.拙著『英語史で解きほぐす英語の誤解 --- 納得して英語を学ぶために』の第10章第4節「遠心力と求心力」 で論じたが,標準語への統合を目指す力を求心力と呼ぶとすれば,方言や変種へと分岐する力は遠心力と呼べる.この2つの力は一見相反するものの,共存可能,いやむしろ共存不可避と考えられる.統合へのベクトルが抗いがたいとの同様に,分岐の潮流も,一見すると目立たないが,したたかに進行している.井上 (142) の言うように「方言は今なお大昔から引き続いて独自の変化を示しているの」であり,標準語化の強い流れのなかにあっても,各変種はたやすく独自性を失うような状況にはならないだろう.とはいえ,時代により,変種により,求心力と遠心力のいずれかが目に見えて優勢となることもあるにはあるだろう.その事実を否定しているわけではない.

関連して「#426. 英語変種のピラミッドモデル」 ([2010-06-27-1]),「#1360. 21世紀,多様性の許容は英語をバラバラにするか?」 ([2013-01-16-1]),「#1521. 媒介言語と群生言語」 ([2013-06-26-1]) も参照.

・ 井上 史雄 『日本語ウォッチング』 岩波書店〈岩波新書〉,1999年.

2014-11-29 Sat

■ #2042. 方言周圏論の反対 [wave_theory][japanese][dialect][dialectology][geography][geolinguistics][stress][prosody][map][prescriptive_grammar][speed_of_change]

「#1045. 柳田国男の方言周圏論」 ([2012-03-07-1]),「#1000. 古語は辺境に残る」 ([2012-01-22-1]),方言周圏論を含む他の記事で,言語革新の典型的な伝播経路とその歴史的な側面に言及してきた.中心的な地域はしばしば革新的な地域でもあり,そこで生じた言語革新が周囲に波状に伝播していくが,徐々に波の勢いが弱まるため周辺部には伝わりにくい.その結果,中心は新しく周辺は古いという分布を示すに至る.互いに遠く離れた周辺部が類似した形態をもつという現象は,一見すると不思議だが,方言周圏論によりきれいに説明がつく.

以上が典型的な方言周圏論だが,むしろまったく逆に中心が古く周辺が新しいという分布を示唆する例がある.日本語のアクセント分布だ.日本の方言では様々なアクセントが行われており,京阪式アクセント,東京式アクセント,特殊アクセント,一型アクセント,無アクセントが区別される.興味深いことに,これらのアクセントの複雑さと地理分布はおよそ相関していることが知られている.例えば2音節名詞で4つの型が区別される最も複雑な京阪式アクセントは,その名が示すとおり,京阪を中心として近畿周縁,さらに波状に北陸や四国にまで分布している.その外側には2音節名詞で3つの型が区別される次に複雑な東京式アクセントが分布する.東京を含む関東一円から,東は(後で述べる無アクセント地域は除き)東北や北海道まで拡がっており,西は近畿を飛び越えて中国地方と九州北部にまで分布している.つまり,東京式アクセントは,近畿に分断されている部分を除き,広く本州に分布している.

続いて2音節名詞で2つの型を区別する特殊アクセントは,埼玉東部や九州南西部に飛び地としてわずかに分布するにとどまる.1つの型しかもたない一型アクセントは,全国で鹿児島県都城にのみ認められる.最後に型を区別しない無アクセントは,茨城県,栃木県,福島県,そして九州中央部の広い地域に分布している.このように互いに遠く離れた周辺部に類似したアクセントがみられることは,方言周圏論を想起させる.

しかし,ここで典型的な方言周圏論と著しく異なるのは,歴史的にはより古い京阪アクセントが本州中央部に残っており,より新しい東京アクセントその他が周辺部に展開していることだ.また,平安時代の京都方言では2音節名詞は5つの型を区別していたことが知られている.すると,平安時代の京都方言のアクセントのもつ複雑さを現代において最もよく保っているのが京阪式アクセントで,そこから順次単純化されたアクセントが波状に分布していると解釈できる.中心が複雑で古く,周辺が単純で新しいという図式に整理できるが,これは方言周圏論の主張とはむしろ逆である.日本の方言を分かりやすく紹介した彦坂 (77) は,次のように述べている.

内輪にあたる中央の文化的な地方では,教育や伝統がよく伝えられ,ことばもふるい型がたもたれやすかったのです.その外側の中輪の地方になるとこれが弱まり,さらに外輪の地方ではもっと弱まります.近畿を中心に円をえがくようにして,中心がアクセントの型をたもち外側がくずれているのは,そのためです.これは,方言の歴史的な変化のようすを語るものです.

――きみはこれを聞いて,前に話した「方言周圏論」=“文化が活発な中央で新しい語が生まれてひろがり,地方にはふるい語がのこる”というのと反対だと,思うかもしれません.この考え方は方言単語のひろがり方によく当てはまります.

でも,アクセントを中心にして考えられたこうした解しゃくは,「アクセントなどのふくざつな型をもつものは地方のほうが変化を起こしやすい」という,ことばのもうひとつの変化の仕方を語っています.

構造的に比較的単純な語と複雑なアクセントは,変化や伝播の仕方に関して,別に扱う必要があるということだろうか.構造的複雑さと変化速度との間に何らかの関連があるかもしれないことを示唆する興味深い現象かもしれない.と同時に,上の引用にもあるように,規範や教育という社会的な力が作用しているとも考えられる.

なお,最も周縁部に分布する無アクセントが最新ということであれば,それは今後の日本語アクセントの姿を予言するものであるとも解釈できる.事実,彦坂 (75) は,「将来の日本語はこういうアクセントになるかもしれません.いゃ,なるでしょう.」と確信的である. *

・ 彦坂 佳宣 『方言はまほうのことば!』 アリス館,1997年.

2014-11-27 Thu

■ #2040. 北前船と飛び石理論 [geolinguistics][geography][dialect][japanese][map][gravity_model]

「#2034. 波状理論ならぬ飛び石理論」 ([2014-11-21-1]) 及び「#2037. 言語革新の伝播と交通網」 ([2014-11-24-1]) で話題にしたように,言語革新は,その他の文化的革新と同様に,交通網に沿って伝播することが多かった.現代はテレビやインターネットなど各種のメディアが発達し,物理的な障害をいともたやすく飛び越えていく時代だが,近代までは物理的な交通こそが,あらゆる文化的伝播の基礎にあった.

ある一地方で始まった言語革新や,ある一地方に限定されていた方言形が,交通網に沿って伝播する例は,近世の日本にもみられる.明治期までの日本の物流の幹線は,内陸の街道ではなく,沿海の航路である.江戸初期の寛永年間 (1624--44) に河村瑞賢 (1618--99) により本州を巡る廻船航路が開かれると,廻米船が本州の沿岸を頻繁に巡るようになった.大阪,瀬戸内海,日本海岸,酒田を巡る西廻り航路と,江戸,太平洋岸,日本海岸,酒田を巡る東廻り航路と,大阪,太平洋岸,江戸を巡る南海路があった.特に日本海岸を往来した西廻り航路の北前船の活躍がよく知られている.廻船は佐渡,酒田,松前,宮古,銚子などに寄港し,これらの港町に上方の物品,文化,そして方言を伝えた.いわば途中の中小の港町や内陸部を飛び越えて,遠く離れた大きな港町へ飛び石風に上方方言を伝えることとなったのである. *

具体例を挙げれば,西廻り航路の要衝だった佐渡には京都風の敬称「?はん」(共通語の「?さん」に相当)が行われているほか,「行かない」の意の近畿方言形「いきゃせん」,「いとおしむ」の意の東北方言形「かなじゅむ」,「だけど」の意の九州方言形「ばってん」などが聞かれる(井上,p. 44).また,宮古など岩手県の沿岸部や千葉県の銚子では「ありがとう」の意味での「おおきに」が聞かれる.ほかに銚子方言では「煮る」ことを「たく」と表現するが,これも上方の方言に倣ったものである.周囲にそのような方言形が行われている地域がなく,孤立した分布を示しているため,これらは当時の廻船航路という交通網に沿っての飛び石現象と解釈するよりほかない.また,八丈島の「おじゃる」は古い京都の方言で,黒潮に乗って流れ着いたと言われており,広い意味で交通網に沿った方言形の伝播の例といってよい(井上,pp. 8--9).

北前船の活躍は幕末から明治初期が最盛期だったが,その後に汽船や内陸鉄道網の発達で衰退していった.それとともに方言伝播のルートも変わっていったものと思われる.

・ 井上 史雄(監修) 『方言と地図』 フレーベル館,2009年.

2014-11-16 Sun

■ #2029. 日本の方言差別と方言コンプレックスの歴史 [dialect][japanese][standardisation][history][glaswegian]

地方方言の話し手が共通語や標準語に対して抱く方言コンプレックスは,個人の問題ではなく社会の問題である.というのは,その背景には方言差別という問題があるからだ.イギリスでは少しずつ緩和してきている徴候はあるとはいえ,方言差別は根強く残っている.私の留学していたスコットランドのグラスゴーは Glaswegian という悪名高い訛りを伴う英語方言が話されており,それを母方言としてもつグラスゴー市民のなかには相当な方言コンプレックスをもつ者もいる.イギリスに比べれば,現代の日本の状況は劣悪ではない.しかし,日本でも2--3世代前のごく最近まで方言差別は現実問題だったし,現在でも,表だって話題にされることは少なくなったとはいえ,その余韻は強く残っている.方言話者個人の性格や出身地によるところも大きいが,方言コンプレックスを何らかの形で抱えている個人は少なくないように思われる.

母語と同じように母方言も自ら選ぶことができない.事実上,生まれたときに決まってしまうものである.言語そのものは後天的に獲得されるとはいえ,母語や母方言は自ら選ぶことができないという点で,肌の色や髪質などの形質的な特徴と同じように「もって生まれたもの」である.それで差別が生じるということは,本来あってはならない.だが,形質的な特徴とは異なり,方言は努力次第で「矯正できる」という議論が可能かもしれない.だが,ここで何へ「矯正」すべきなのかが問題である.想定されているのは,通常当該言語の共通語や標準語といわれる威信のある方言だろう.とすると,共通語や標準語が制定されていなければ,「矯正」という概念もありえないだろうし,方言差別も方言コンプレックスもないだろう.方言差別と方言コンプレックスの根源には,標準語に付された強い威信と,それに準拠すべしという大きな社会の圧力がある.話者個人の問題ではなく,社会の問題と考えざるをえない.

日本における方言差別と方言コンプレックスの起源は,明治以降の標準語の制定とそれを推進する教育政策に求められる.明治前期はまだ方言に対して鷹揚な雰囲気があり,目に見える標準語の押しつけは行われなかったが,日清戦争辺りから民族意識の高まりとともに国家統一の手段として標準語への準拠が叫ばれるようになった.対外的な緊張を受けて国内に規範が強く求められるようになるというのは,歴史の定型パターンである.このように明治中期から標準語教育が強力に推進され,その裏返しとして方言撲滅も推し進められた(cf. 「#1741. 言語政策としての罰札制度 (1)」 ([2014-02-01-1]),「#1784. 沖縄の方言札」 ([2014-03-16-1])).この過程で方言は恥ずかしいもの,悪いものという印象が国民の意識に深く刻み込まれ,戦後,現在に至るまでその傷痕は癒えることなく残っている(以上,柴田,pp. 110--18 を参照).

イギリスにおける状況は,上述のとおり,日本のものよりも苛烈である.それは,近代的な方言差別と方言コンプレックスの歴史が日本ではたかだか100年ほどであるのに対し,イギリスでは300--400年ほどもあるからだ.これについては,明日の記事で.

・ 柴田 武 『日本の方言』 岩波書店〈岩波新書〉,1958年.

2014-11-15 Sat

■ #2028. 日本とイングランドにおける方言の将来 [dialect][japanese][dialectology]

日本でもイングランドでも,方言の水平化 (dialect levelling) が起こっているといわれる (cf. 「#1671. dialect contact, dialect mixture, dialect levelling, koineization」 ([2013-11-23-1])) .教育の普及,交通や交流の円滑化,メディアの発達などにより,伝統的な方言の共通語化や標準語化が急速に進んでいるとされる.このような状況下で,方言の縮小を憂える向きがある一方で,いやむしろ方言は以前と同じように活況を呈しているとする見解もある.伝統的な方言は確かに衰退してきているが,一方,新方言や Modern Dialects などと呼ばれる新種の方言が各地で現われており,方言の再編成が進んでいるといわれるからだ.方言学者の見解によれば,日本でもイングランドでも方言は何らかの形で生き続けており,活力をもって次世代へ存続してゆくことは確かであり,近い将来に消滅するおそれはない.

『日本の方言』を著わした柴田 (72--73) は1958年の時点で,日本の方言の未来について的確な予想を示した.

語源意識・語の借用・同音衝突・混線といった内的な理由で,語が新しくできたり,消えたりする.これらは,結局,人間の心理的な働きによるものである.方言のちがいは,このような,外的・内的な理由によってできた単語(およびそれの使い方)の集積である.だから,すべての単語は,ある一つの文化的中心地に生まれて,それが集へと広まる,といった公式では成り立たない.たしかに,ある単語はそうであった.しかし,ある単語はそうではない.だから,すべての単語は,全国各地で,バラバラにつくられた,という公式も,もちろん成り立たない.やはり,地方にも中心地があって,そこで生まれた単語がまわりの地域へ広がったということもある.中心地は全国に一つではなく,いくつも小さな中心地があった.

将来コミュニケーションの濃さが全国一様になり,語源意識や同音衝突などが全国一律に行われる時代が来れば別であるが,それまでは,ある面でなくなり,ある面で発生するという形をとって,方言のちがいは残るものと思われる.

もちろん,いわば「外国語」としての共通語が広まり,それが方言の平均化をうながすことはある.あるどころか,現に,うながしつつある.しかし,それも,方言のある面だけであって,地域社会の生活に深く根ざす部分や,宇宙観の骨組みを支える部分はなかなか影響を受けないだろうと思う.

イングランドの方言についても,Trudgill (84) が同趣旨のコメントを述べている.イングランドの現代方言がある面で共通語化の方向を示しているのは確かだが,方言そのものがなくなることはないだろうと予言している.

Happily, however, it is certain that, whatever the exact form of future developments will be, there will never be total uniformity across the country, because innovations will always continue to spread and recede and thus continue to produce the rich mosaic of regional variation in pronunciation which has characterized England ever since English first became its language.

21世紀前半の現在,日本でもイングランドでも,方言が縮小しているという言い方よりも方言が再編成されていると表現するのが適切かもしれない.そして,それと平行して全国的に共通語化・標準語化という潮流も,急ピッチに進行しているのである.

・ 柴田 武 『日本の方言』 岩波書店〈岩波新書〉,1958年.

・ Trudgill, Peter. The Dialects of England. 2nd ed. Oxford: Blackwell, 2000.

2014-10-17 Fri

■ #1999. Chuo Online の記事「カタカナ語の氾濫問題を立体的に視る」 [japanese][katakana][kanji][lexicology][lexicography][inkhorn_term][loan_word][waseieigo][link]

ヨミウリ・オンライン(読売新聞)内に,中央大学が発信するニュースサイト Chuo Online がある.そのなかの 教育×Chuo Online へ寄稿した「カタカナ語の氾濫問題を立体的に視る」と題する私の記事が,昨日(2014年10月16日)付で公開されたので,関心のある方はご参照ください.ちょうど今期の英語史概説の授業で,この問題の英語版ともいえる初期近代英語期のインク壺語 (inkhorn_term) を巡る論争について取り上げる矢先だったので,とてもタイムリー.数週間後に記事の英語版も公開される予定. *

上の投稿記事に関連する内容は本ブログでも何度か取り上げてきたものなので,関係する外部リンクと合わせて,この機会にリンクを張っておきたい.

・ 文化庁による平成25年度「国語に関する世論調査」

・ 「#32. 古英語期に借用されたラテン語」 ([2009-05-30-1])

・ 「#296. 外来宗教が英語と日本語に与えた言語的影響」 ([2010-02-17-1])

・ 「#478. 初期近代英語期に湯水のように借りられては捨てられたラテン語」 ([2010-08-18-1])

・ 「#576. inkhorn term と英語辞書」 ([2010-11-24-1])

・ 「#609. 難語辞書の17世紀」 ([2010-12-27-1])

・ 「#845. 現代英語の語彙の起源と割合」 ([2011-08-20-1])

・ 「#1067. 初期近代英語と現代日本語の語彙借用」 ([2012-03-29-1])

・ 「#1202. 現代英語の語彙の起源と割合 (2)」 ([2012-08-11-1])

・ 「#1408. インク壺語論争」 ([2013-03-05-1])

・ 「#1410. インク壺語批判と本来語回帰」 ([2013-03-07-1])

・ 「#1411. 初期近代英語に入った "oversea language"」 ([2013-03-08-1])

・ 「#1493. 和製英語ならぬ英製羅語」 ([2013-05-29-1])

・ 「#1526. 英語と日本語の語彙史対照表」 ([2013-07-01-1])

・ 「#1606. 英語言語帝国主義,言語差別,英語覇権」 ([2013-09-19-1])

・ 「#1615. インク壺語を統合する試み,2種」 ([2013-09-28-1])

・ 「#1616. カタカナ語を統合する試み,2種」 ([2013-09-29-1])

・ 「#1617. 日本語における外来語の氾濫」 ([2013-09-30-1])

・ 「#1624. 和製英語の一覧」 ([2013-10-07-1])

・ 「#1629. 和製漢語」 ([2013-10-12-1])

・ 「#1630. インク壺語,カタカナ語,チンプン漢語」 ([2013-10-13-1])

・ 「#1645. 現代日本語の語種分布」 ([2013-10-28-1]) とそこに張ったリンク集

・ 「#1869. 日本語における仏教語彙」 ([2014-06-09-1])

・ 「#1896. 日本語に入った西洋語」 ([2014-07-06-1])

・ 「#1927. 英製仏語」 ([2014-08-06-1])

(後記 2014/10/30(Thu):英語版の記事はこちら. *)

2014-09-07 Sun

■ #1959. 英文学史と日本文学史における主要な著書・著者の用いた語彙における本来語の割合 [statistics][lexicology][literature][style][japanese]

標題について,Hughes (42) は,Frederic T. Wood (An Outline History of the English Language. London: Heinemann, 1959. p.47) を参照して,数値を挙げている.以下にグラフ化して示そう.

King James Bible (1611) (94%): ********************************************************************************

Shakespeare (1564--1616) (90%): ****************************************************************************

Spenser (c1552--99) (86%): *************************************************************************

Milton (1608--74) (81%): ********************************************************************

Addison (1672--1719) (82%): *********************************************************************

Swift (1667--1745) (75%): ***************************************************************

Pope (1688--1744) (80%): ********************************************************************

Johnson (1709--84) (72%): *************************************************************

Hume (1711--76) (73%): **************************************************************

Gibbon (1737--94) (70%): ***********************************************************

Macaulay (1881--1958) (75%): ***************************************************************

Tennyson (1850--92) (77%): *****************************************************************

最高値を示す The King James Version が94%,最低値を示す Gibbon が70%だが,いずれにせよ相当に高い割合で本来語が用いられていることがわかる.話し言葉において本来語が高いことは容易に予想されるが,上記のような書き言葉において,しかも概して荘厳な文体が好まれた近代英語期に,ここまで本来語比率が高いという事実は注目に値する.特に Milton, Johnson, Gibbon などは難解な語彙を多く用いているという印象が強いが,英語史を通じて中核的であり続けた本来語彙の底力が際立っている.一方,最高値と最低値の間の20%ほどの幅は,それぞれの著者の時代や文体の相対的な差異を浮き彫りにしてくれることも確かである.

日本語の古典文学についても同様の調査を見てみよう.宮島達夫著『古典対称語い表』に基づいた加藤ほか (68, 73) に挙げられている数値を表にまとめて示す.

| 和語 | 漢語 | 混種語 | 語彙量(異なり語数) | |

|---|---|---|---|---|

| 万葉集(8世紀後半) | 99.6% | 0.3% | 0.1% | 6,505 |

| 竹取物語(9世紀末?10世紀初め) | 91.7% | 6.7% | 1.6% | 1,311 |

| 伊勢物語(10世紀初め?中ごろ) | 93.8% | 5.3% | 1.0% | 1,692 |

| 古今集(905年) | 99.9% | 0.1% | 0.1% | 1,994 |

| 土佐日記(935年) | 94.1% | 4.5% | 1.4% | 984 |

| 枕草子(1001年ごろ) | 84.1% | 12.2% | 3.6% | 5,247 |

| 源氏物語(11世紀初め) | 87.1% | 8.8% | 4.0% | 11,423 |

| 大鏡(12世紀初めごろ) | 67.6% | 27.6% | 4.8% | 4,819 |

| 方丈記(1212年) | 78.0% | 20.1% | 1.8% | 1,148 |

| 徒然草(1331年頃) | 68.6% | 28.1% | 3.3% | 4,242 |

和語についても,英文学史の場合と同様にグラフ化してみよう.日英語の間で通じるところが多いことに気づくだろう.

万葉集(8世紀後半) (99%): *******************************************************************************

竹取物語(9世紀末?10世紀初め) (91%): *************************************************************************

伊勢物語(10世紀初め?中ごろ) (93%): ***************************************************************************

古今集(905年) (99%): ********************************************************************************

土佐日記(935年) (94%): ***************************************************************************

枕草子(1001年ごろ) (84%): *******************************************************************

源氏物語(11世紀初め) (87%): *********************************************************************

大鏡(12世紀初めごろ) (67%): ******************************************************

方丈記(1212年) (78%): **************************************************************

徒然草(1331年頃) (68%): ******************************************************

関連して,「#1645. 現代日本語の語種分布」 ([2013-10-28-1]) とそこに張られているリンク,および「#1526. 英語と日本語の語彙史対照表」 ([2013-07-01-1]) を参照されたい.

・ Hughes, G. A History of English Words. Oxford: Blackwell, 2000.

・ 加藤 彰彦,佐治 圭三,森田 良行 編 『日本語概説』 おうふう,1989年.

2014-08-15 Fri

■ #1936. 聞き手主体で生じる言語変化 [phonetics][consonant][function_of_language][language_change][causation][h][sonority][reduplication][japanese][grimms_law][functionalism]

過去4日間の記事で,言語行動において聞き手が話し手と同じくらい,あるいはそれ以上に影響力をもつことを見てきた(「#1932. 言語変化と monitoring (1)」 ([2014-08-11-1]),「#1933. 言語変化と monitoring (2)」 ([2014-08-12-1]),「#1934. audience design」 ([2014-08-13-1]),「#1935. accommodation theory」 ([2014-08-14-1])).「#1070. Jakobson による言語行動に不可欠な6つの構成要素」 ([2012-04-01-1]),「#1862. Stern による言語の4つの機能」 ([2014-06-02-1]),また言語の機能に関するその他の記事 (function_of_language) で見たように,聞き手は言語行動の不可欠な要素の1つであるから,考えてみれば当然のことである.しかし,小松 (139) のいうように,従来の言語変化の研究において「聞き手にそれがどのように聞こえるかという視点が完全に欠落していた」ことはおよそ認めなければならない.小松は続けて「話す目的は,理解されるため,理解させるためであるから,もっとも大切なのは,話し手の意図したとおりに聞き手に理解されることである.その第一歩は,聞き手が正確に聞き取れるように話すことである」と述べている.

もちろん,聞き手主体の言語変化の存在が完全に無視されていたわけではない.言語変化のなかには,異分析 (metanalysis) によりうまく説明されるものもあれば,同音異義衝突 (homonymic_clash) が疑われる例もあることは指摘されてきた.「#1873. Stern による意味変化の7分類」 ([2014-06-13-1]) では,聞き手の関与する意味変化にも触れた.しかし,聞き手の関与はおよそ等閑視されてきたとはいえるだろう.

小松 (118--38) は,現代日本語のハ行子音体系の不安定さを歴史的なハ行子音の聞こえの悪さに帰している.語中のハ行子音は,11世紀頃に [ɸ] から [w] へ変化した(「#1271. 日本語の唇音退化とその原因」 ([2012-10-19-1]) を参照).例えば,この音声変化に従って,母は [ɸawa],狒狒は [ɸiwi],頬は [ɸowo] となった.そのまま自然発達を遂げていたならば,語頭の [ɸ] は [h] となり,今頃,母は「ハァ」,狒狒は「ヒィ」,頬は「ホォ」(実際に「ホホ」と並んで「ホオ」もあり)となっていただろう.しかし,語中のハ行子音の弱さを補強すべく,また子音の順行同化により,さらに幼児語に典型的な同音(節)重複 (reduplication) も相まって2音節目のハ行子音が復活し,現在は「ハハ」「ヒヒ」「ホホ」となっている.ハ行子音の調音が一連の変化を遂げてきたことは,直接には話し手による過程に違いないが,間接的には歴史的ハ行子音の聞こえの悪さ,音声的な弱さに起因すると考えられる.蛇足だが,聞こえの悪さとは聞き手の立場に立った指標である.ヒの子音について [h] > [ç] とさらに変化したのも,[h] の聞こえの悪さの補強だとしている.

日本語のハ行子音と関連して,英語の [h] とその周辺の音に関する歴史は非常に複雑だ.グリムの法則 (grimms_law),「#214. 不安定な子音 /h/」 ([2009-11-27-1]) および h の各記事,「#1195. <gh> = /f/ の対応」 ([2012-08-04-1]) などの話題が関係する.小松 (132) も日本語と英語における類似現象を指摘しており,<gh> について次のように述べている.

……英語の light, tight などの gh は読まない約束になっているが,これらの h は,聞こえが悪いために脱落し,スペリングにそれが残ったものであるし,rough, tough などの gh が [f] になっているのは,聞こえの悪い [h] が [f] に置き換えられた結果である.[ɸ] と [f] との違いはあるが,日本語のいわゆる唇音退化と逆方向を取っていることに注目したい.

この説をとれば,rough や tough の [f] は,「#1195. <gh> = /f/ の対応」 ([2012-08-04-1]) で示したような話し手主体の音声変化の結果 ([x] > [xw] > f) としてではなく,[x] あるいは [h] の聞こえの悪さによる(すなわち聞き手主体の) [f] での置換ということになる.むろん,いずれが真に起こったことかを実証することは難しい.

・ 小松 秀雄 『日本語の歴史 青信号はなぜアオなのか』 笠間書院,2001年.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow