2025-06-25 Wed

■ #5903. 英語史探求のための「3点セット」 [hel][etymology][hee][kdee][hajimetenoeigoshi][kenkyusha][helkatsu][hel_education][dictionary]

昨日の記事「#5902. 『英語語源ハンドブック』『英語語源辞典』『はじめての英語史』が朝日サンヤツ広告に」 ([2025-06-24-1]) で,朝日新聞のサンヤツ広告に並んだ3冊の書籍について「英語史を探求するための基本的な3点セット」として位置づけました.本日は,この3冊の相互関係をより分かりやすく示すために,インフォグラフィックを作成してみました.これは「3点セット」の各々の位置づけと相互関係を表現したものです.「英語史探求」を核として,3冊の書籍がそれぞれ異なる角度からアプローチしている様子を示しています.

『はじめての英語史』

? 効果的な活用方法

『ハンドブック』で

語源学の面白さに触れる

特定の単語は『辞典』で

詳細を深掘り

時代背景は『英語史』で

全体像を把握

この3冊を相互に参照することで、英語史の立体的な理解が可能になります。 個々の単語の歴史(ミクロ)と言語全体の変遷(マクロ)を結びつけ、 より豊かな学習体験を実現できるのです。

『英語語源辞典』は「縦の探求」として個々の単語の歴史を深く掘り下げる役割を,『英語語源ハンドブック』は「横の探求」として語源学全体の関連性を示す役割を担っています.そして『はじめての英語史』は,これら2冊の土台となる「マクロな視点」を提供し,英語という言語がたどってきた歴史の大きな流れを理解させてくれます.

3冊の書籍は一方向的な関係ではなく,相互に参照し合う関係にあります.例えば,『ハンドブック』で,ある単語が借用語だと知ったら,借用経路の詳細をより深く知るために『辞典』で調べ,さらにその借用が起こった歴史的背景を『はじめての英語史』でズームアウトして確認する,といった探求の流れが想定されます.下部に示した「効果的な活用方法」では,改めてその3段階のアプローチを提案しています.

このように,3冊はそれぞれが独立した価値を持ちながらも,組み合わせることで大きな相乗効果を発揮します.単語の語源を調べるという行為が,単なる「点」の知識ではなく,英語史という大きな「線」や「面」の理解へと発展していく過程を,この3冊は支援してくれるのです.読者の皆さんにおかれましては,ぜひ3冊を連携させた英語史探求を楽しんでいただければと思います.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

・ 堀田 隆一 『英語の「なぜ?」に答えるはじめての英語史』 研究社,2016年.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2025-06-24 Tue

■ #5902. 『英語語源ハンドブック』『英語語源辞典』『はじめての英語史』が朝日サンヤツ広告に [notice][hee][kdee][kenkyusha][hel_education][helkatsu][review][hajimetenoeigoshi][dictionary]

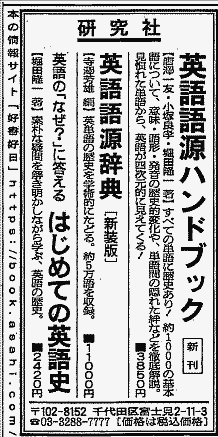

一昨日の6月22日(日)の朝日新聞朝刊のサンヤツ広告にて,研究社から出版されている標題の3書籍が並んで登場しました.私自身が著者として直接関わっている『英語語源ハンドブック』(2025年)と『英語の「なぜ?」に答える はじめての英語史』(2016年)の2冊に加え,この2年間強力に推し続けてきた『英語語源辞典』(1997年)も合わせて,私にとっては「夢の共演」のサンヤツ広告となりました.感慨もひとしおです.家宝として額縁に飾りたいほどです.

この3冊のうち『英語語源辞典』と『英語語源ハンドブック』の2冊の関係については,先日の記事「#5897. 『英語語源辞典』と『英語語源ハンドブック』の関係」 ([2025-06-19-1]) で論じました.『辞典』を個々の単語の歴史を深く掘り下げる「縦の探求」の書とするならば,『ハンドブック』は語源の世界全体を広く見渡し,様々な話題のあいだの関連性を知る「横の探求」の書であると述べました.両者は競合するのではなく,むしろ相互補完的な関係にあり,両書を合わせることで英語語源学の探求が格段に豊かになる,というのがその趣旨でした.

では,そこに3冊目として拙著『はじめての英語史』(研究社,2016年)を加えると,どのような効果が現われるのでしょうか.結論から先にいえば,この3冊は英語史を探求するための基本的な「3点セット」になり得るのではないかと考えています.『辞典』と『ハンドブック』が主に単語・語彙の歴史に焦点を当てているのに対し,『はじめての英語史』は,それらの土台となる「英語史」そのものの考え方や全体像を提示する役割を担えるのではないかということです.

『辞典』や『ハンドブック』を読んでいて,例えばある単語の音変化の記述や,借用という現象そのものについて,より広い視点から理解を深めたいと感じることがあるかもしれません.個々の単語の語源(ミクロな視点)を真に味わうためには,英語がたどってきた歴史の大きな流れの理解(マクロな視点)が不可欠です.拙著『はじめての英語史』は,そのマクロな視点を提供することを目的として執筆した英語史入門書です(「#3636. 年度初めに拙著『英語の「なぜ?」に答える はじめての英語史』を紹介」 ([2019-04-11-1]) を参照).

また,『辞典』と『ハンドブック』がその性質上,どうしても単語・語彙という側面に光を当てざるを得ないのに対し,『はじめての英語史』は発音,綴字,文法,社会言語学的な背景など,より多角的なトピックを扱っています.「なぜ3単現に -s を付けるのか?」「なぜ不規則動詞があるのか?」「なぜアメリカ英語では r をそり舌で発音するのか?」といった疑問は,直接的には単語の語源の問題ではありませんが,単語が使用されるコンテクストを形作ってきた点では,語彙の観点からも重要な問いではあります.単語・語彙の歴史は,言語の歴史という大きな織物の1側面です.言語の歴史には,ほかにも音韻史,文法史,社会史などの諸側面があるのです.

読者の皆さんの知的好奇心の羅針盤として,この3冊を次のように位置づけてみてはいかがでしょうか.まず『ハンドブック』を手に取り,英語語源学のおもしろさに触れます.そこから,特定の単語の由来を深く掘り下げたくなったら『辞典』へ手を伸ばします.一方で,その単語が生まれ,使われてきた時代の文法,発音,社会的な状況など,より広い背景に関心が湧いたら,英語史への扉として『はじめての英語史』へ.このように,3冊を相互に参照しながら,英語史の豊かな世界へ足を踏み入れていただければと思います.

朝日新聞の広告で並び立つことになったこの3冊ですが,そこには確かに連携関係があります.ぜひこの機会に「3点セット」を書棚に揃えていただき,英語史,そして語源探求の立体的なおもしろさを味わっていただければ幸いです.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

・ 堀田 隆一 『英語の「なぜ?」に答えるはじめての英語史』 研究社,2016年.

2025-06-22 Sun

■ #5900. khelf 企画「英語史コンテンツ50」(2025年度版)がスタートしました [notice][khelf][hel_education][hel_contents_50_2025][helkatsu][voicy][heldio]

(このアイコンとバナーは khelf メンバーが作成)

khelf(慶應英語史フォーラム)では,毎年度「英語史コンテンツ50」なる企画を実施しています.現役大学院生・学部生を中心とする khelf メンバーが,休日を除く毎日,順次1つずつ英語史に関するコンテンツを khelf HP 上に公開していく,「英語史駅伝」とでも呼ぶべきイベントです.毎年,企画運営側としては,途中でバトンが途切れないかとハラハラしながら見守っていますが,今年度も何とか最後までつなぎたいと願っています.

2021年度に始まったこのイベントは,今年度で5年目を迎えることになりました.過年度は年度始めの4月などにスタートしていましたが,今年度は諸事情により6月下旬というタイミングからの開始となりました.今回は50件まで続くかどうかは分からない中での見切り発車ではありますが,なるべく長く続けていければと思っています.

2025年度の「英語史コンテンツ50」は,一昨日6月20日(金)にスタートしています.すでに2件のコンテンツが上がっているので,こちらでもリンクを紹介しておきます.

・ #1. 「6月」からはじまる「英語史」探索

・ #2. 品詞を考える --- 名詞と副詞は同じ??

「英語史コンテンツ」はいずれも気軽に読める短いエッセイで,英語史を日常化するための素材としても最適です.今後継続的に公開されてくるコンテンツも,初めて英語史に触れる読者を意識した導入的な話題が多くなってくるはずです.本ブログ hellog や,その姉妹版・音声版である Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」とともに,「英語史コンテンツ50」を訪問することを,ぜひ日々の習慣にしていただければ幸いです.毎日のコンテンツ公開情報は khelf の公式 X アカウント @khelf_keio からもお知らせしていく予定です.ぜひそちらもフォローいただき,リマインダーとしてご利用いただければと思います.

前述の通り,本イベントの実施は,今回で5年目となります.過年度のコンテンツ一覧については,こちらの入り口ページよりアクセスしてください.いずれのコンテンツもアーカイヴ化されており,すべて閲覧・ダウンロード可能ですので,ぜひバックナンバーもご覧ください.以下の hellog 記事では過年度のベスト10コンテンツを紹介していますので,ご参照ください.

・ 2021年度のベスト10:「#4726. 昨年度のコンテンツ企画のベスト10」 ([2022-04-05-1])

・ 2022年度のベスト10:「#5102. 2022年度の英語史コンテンツのベスト10 --- 昨年度の振り返り」 ([2023-04-16-1])

・ 2023年度のベスト10:「#5447. 2023年度の英語史コンテンツ企画のベスト10 --- 昨年度の振り返り」 ([2024-03-26-1])

主として学生による英語史活動の一環としてのイベントですので,温かく見守っていただければ幸いです.hellog 読者の皆さんには,応援のほど,よろしくお願いします.

2025-06-13 Fri

■ #5891. helwa で配信中 --- 英語に関する素朴な疑問 千本ノック with 唐澤一友さん,福田一貴さん,小河舜さん [senbonknock][sobokunagimon][voicy][helwa][hel_education][notice][ogawashun][helkatsu]

6月10日(火)の夜に Voicy のプレミアムリスナー限定配信チャンネル「英語史の輪」 (helwa) で生配信した「千本ノック」を,helwa アーカイヴとしても配信しました.今回の千本ノックは,6月18日(水)に発売予定の『英語語源ハンドブック』(研究社)の共著者・校閲協力者の4名が集まっての豪華版でした.千本ノックでお馴染みの小河舜氏(上智大学)に加え,千本ノックには初登場となる唐澤一友氏(立教大学)と福田一貴氏(駒澤大学)も参加されました.

84分ほどの長尺となりましたので,アーカイヴでは前編と後編に2分割しています.

・ 【英語史の輪 #301】英語に関する素朴な疑問 千本ノック with 唐澤一友さん,福田一貴さん,小河舜さん(前編)(約50分)

・ 【英語史の輪 #302】英語に関する素朴な疑問 千本ノック with 唐澤一友さん,福田一貴さん,小河舜さん(後編)(約34分)

英語史研究者4名での千本ノックは初めてでしたが,限定配信かつ深夜便ということで,もちろん学びもありましたが爆笑シーンも多々あり,新鮮な千本ノック回となりました.heldio の通常配信には流しにくいトンデモ回答も続出し,ある意味で聴きごたえのある内容となっています.

今回取り上げた素朴な疑問は,いつも通り,大学生から寄せてもらっていた疑問リストからランダムに選んだ9問です.普段の千本ノックよりもじっくりと議論できたように思います.

(1) なぜ英語は大文字で文が始まるの?

(2) どのような過程で英語はラテン語から変遷していったの?(←勘違いの質問です)

(3) 「What a/an +形容詞+名詞+主語+動詞」や「How +形容詞+主語+動詞」などの感嘆文の語順はどうなっているの?

(4) なぜ「カフェオレ」は(英語の coffee with milk ではなく)フランス語 café au lait なの?

(5) どうしてアルファベットは26文字なの? 日本語は平仮名だけで50音あるので,少なすぎるように感じます.

(6) 英語,スペイン語は English, Spanish などといいますが,日本語,中国語は *Japanish,*Chinish にならないのはなぜ?

(7) <th> は機能語の語頭で有声化したということですが,through ではなぜ無声のままなのですか?

(8) なぜ discuss には about が要らないのか?

(9) 月名が9月以降は -ber になるのはなぜ?

helwa は月額800円のサブスク配信ですが,初月は無料ですので,これを機にぜひお入りいただければ.

2025-06-11 Wed

■ #5889. 6月21日(土),朝カル講座の春期クール第3回「autumn --- 類義語に揉み続けられてきた季節語」が開講されます [asacul][notice][kdee][etymology][hel_education][helkatsu][link][voicy][heldio]

今年度も朝日カルチャーセンター新宿教室にて,英語史のシリーズ講座を月に一度の頻度で開講しています.新シリーズは「歴史上もっとも不思議な英単語」と題して,毎回1つ豊かな歴史と含蓄をもつ単語を取り上げ,『英語語源辞典』(研究社)などの文献を参照しながら,英語史の魅力に迫ります.

春期クールの第3回は,来週末の6月21日(土) 17:30~19:00 に開講される予定です.タイトルとして「autumn --- 類義語に揉み続けられてきた季節語」を掲げています.なぜ「秋」を意味する単語には autumn と fall があるのでしょうか? 両者は何がどう異なるのでしょうか? 他の季節名 spring, summer, winter の各々の語源は? それぞれに動詞用法がありますが,その意味は? 英語には昔から四季があったの? 季節をめぐる疑問は尽きません.今回の講座では autumn を中心に季節に関わる語彙の歴史をひもときつつ,英語話者集団の季節感の変遷をたどります.

また,6月18日(水)に発売予定の『英語語源ハンドブック』(研究社)の「テーマ別」セクションにて,まさに今回取り上げる季節語4語が立項されています.講座ではこちらの記述にも注目する予定です.『ハンドブック』発売直後の講座となりますので,同書そのものについてもいくつかお話しできればと思っています.ご関心のある方は,受講の際に,ぜひ『英語語源辞典』および『英語語源ハンドブック』を傍らに置いていただければ.

受講形式は,新宿教室での対面受講に加え,オンライン受講も選択可能です.また,2週間限定の見逃し配信もご利用できます.ご都合のよい方法で参加いただければ幸いです.講座の詳細・お申込みは朝カルのこちらのページよりどうぞ.皆様のエントリーを心よりお待ちしています.

(以下,後記:2025/06/16(Mon))

本講座の予告については heldio にて「#1478. 6月21日の朝カル講座では季節語に注目します --- 発売直後の『#英語語源ハンドブック』も大活躍するはず」としてお話ししています.ぜひそちらもお聴きください.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

2025-06-09 Mon

■ #5887. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第2回「through --- あまりに多様な綴字をもつ語」をマインドマップ化してみました [asacul][mindmap][notice][kdee][etymology][hel_education][lexicology][through][standardisation][link]

5月24日(土)に,今年度の朝日カルチャーセンターのシリーズ講座「歴史上もっとも不思議な英単語」の第2回として「through --- あまりに多様な綴字をもつ語」が,新宿教室にて開講されました.Voicy heldio にて「#1448. 5月24日の朝カル講座では through に注目します」で予告した通りです.

この第2回講座の内容を markmap というウェブツールによりマインドマップ化して整理しました(画像としてはこちらからどうぞ).復習用にご参照いただければ.

なお,この朝カル講座のシリーズの第1回についてもマインドマップを作成しています.「#5857. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第1回「she --- 語源論争の絶えない代名詞」をマインドマップ化してみました」 ([2025-05-10-1]) の記事をご覧ください.

シリーズの第3回は,来週末6月21日(土)に「autumn --- 類義語に揉み続けられてきた季節語」と題して開講されます.ご関心のある方は,ぜひ公式HPより詳細をご確認の上,お申し込みいただければ.

2025-06-06 Fri

■ #5884. YouTube 「文藝春秋PLUS」にて英語史の魅力を語りました(後編) --- なぜ英語は世界のコトバになったのか? [notice][youtube][word_order][article][plural][prescriptive_grammar][sociolinguistics][helkatsu][hel_education][sobokunagimon]

昨日の記事に引き続き,5月30日(金)に YouTube 「文藝春秋PLUS 公式チャンネル」で公開された英語史トークの後編(26分ほど)をご紹介します.タイトルは「【ややこしい英語が世界的言語になるまで】文法が確立したのはたった250年前|an appleのanは「発音しやすくするため」ではない|なぜ複数形はsばかりなのか|言語の"伝播"=権力」です.以下,動画を観る時間がない方のために,文章としても掲載します.

後編では,さらに踏み込んで,文法の変化や,英語が今日の「世界語」としての地位を築くに至った背景など,より大きなテーマについてお話ししています.

まず,文法の変化についてです.現代英語の大きな特徴の一つに,語順が厳格に定まっている点が挙げられます.「主語+動詞+目的語」 (SVO) という型が基本であり,これを崩すと文の意味が通じなくなったり,非文法的になったりします.しかし,1000年前の古英語の時代に遡ると,語順はもっと自由でした.名詞の格変化が豊かだったため,語順を入れ替えても文の骨格が崩れにくかったのです.この点では,現代日本語と比較できるタイプだったのです.

現代英語のような固定語順の文法が確立したのは,歴史的にみれば比較的最近のことです.18世紀半ば,いわゆる規範文法の時代に,ロバート・ラウス (Robert Lowth) などの文法学者が「正しい」英語のルールを定め,それが教育を通じて社会に広まっていきました.それ以前は,互いに意味が通じればそれでよい,というような,より自然発生的で流動的な文法が主流だったのです.

次に,名詞の複数形の歴史も興味深いテーマです.現代英語では,名詞の複数形は99%近くが語尾に -s をつけることで作られます.これは非常に規則的で,学習者にとってはありがたい点かもしれません.しかし,これもまた歴史の産物です.古英語では,複数形の作り方は一様ではなく,現代ドイツ語のように,名詞の性や格変化の種類によって様々なパターンがありました.

その名残が,現代英語に不規則複数形として生き残っている単語群です.例えば,ox/oxen のように -n で複数形を作るタイプ,foot/feet や man/men のように語幹の母音を変化させるタイプ,そして child/children のように古英語の名詞複数語尾 -ru に由来する -r- を含むタイプなどです.これらの単語がなぜ現代まで不規則なまま残っているのかというと,きわめて基本的な日常語彙であり,使用頻度が高かったために,-s をつけるという新しい規則の波に飲み込まれずに抵抗し得たからです.

トークでは,不定冠詞 a/an の使い分けについても,学校文法で習う説明とは逆の歴史を明らかにしました.私たちは「次にくる単語が母音で始まるときには,発音の便宜上 an を使う」と学びます.しかし,歴史の真実はその逆です.もともと不定冠詞は,数字の one が弱まった an という形しかありませんでした.つまり,an apple こそがデフォルトの形だったのです.そして,an book のように次に子音が続く場合に,/n/ と /b/ という子音が連続して発音しにくいために,n のほうが脱落して a book という形が生まれたのです.まさに目から鱗が落ちるような事実ではありませんか.

そして最後に,最も大きな問い「なぜ英語は世界語になったのか?」についてお話ししました.この問いに対する答えは,言語そのものの性質 --- たとえば文法が単純だからとか,語彙が豊富だからとか --- とは,ほとんど無関係です.ある言語が国際的な地位を得るかどうかは,ひとえに,その言語を話す人々の社会がもつつ「力」,すなわち政治力,軍事力,経済力,技術力といったパワーに依存します.

英語の場合,18世紀以降のイギリス帝国の世界展開と,20世紀以降のアメリカ合衆国の圧倒的な国力が,その言語を世界中へ押し広げる原動力となりました.これは歴史上,漢文を国際語たらしめた古代中国の力や,ラテン語をヨーロッパの公用語としたローマ帝国の力と,まったく同じ原理です.言語の影響力は,常に社会的な力の勾配に沿って,上から下へと流れるのです.

このように,英語の歴史を学ぶことは,単なる暗記ではなく,現代英語の姿の背後にあるダイナミックな変化の過程と,その背景にある人々の社会や文化を理解する営みです.「言葉の乱れ」を嘆く声も,長い歴史のスケールで見れば,言語が生きている証としての自然な変化の1コマに過ぎないことが見えてきます.

トーク前編と合わせてご覧いただくことで,英語という言語の立体的な姿を感じていただけることと思います.

2025-06-05 Thu

■ #5883. YouTube 「文藝春秋PLUS」にて英語史の魅力を語りました(前編) --- なぜ英語の綴字はこんなに不規則なのか? [notice][youtube][spelling_pronunciation_gap][me_dialect][etymological_respelling][sound_change][through][thorn][digraph][norman_conquest][prestige][helkatsu][hel_education][sobokunagimon]

5月30日(金),YouTube 「文藝春秋PLUS 公式チャンネル」にて,前後編の2回にわたり,「英語に関する素朴な疑問」に答えながら英語史を導入するトークが公開されました.フリーアナウンサーの近藤さや香さんとともに,計60分ほどお話をしています.

前編は「【know の K はなぜ発音しない?「英語史」で英語のナゼがわかる】国内唯一慶應だけの必修科目|古代英語はもはや別言語|500通り以上の綴りがある英単語|"憧れ"と"威信"が英語を変化させた」と題して,35分ほどお話ししました.動画を観る時間がない方のために,以下に文章としてお届けします.

今回のトーク番組(前編)では,英語史の魅力や学びのおもしろさを,特に現代英語が抱える様々な疑問と絡めながら,導入的に解説しています.hellog の読者の皆さんにも,きっと楽しんでいただける内容かと思います.

そもそも英語史とは,単に英語という言語の歴史を追うだけではありません.その言語を話してきた人々の社会や文化の歴史,つまりは世界史と密接に結びついた,実に奥深い分野です.私は英語史は「英語」と「歴史」であると考えています.

なぜ英語史を学ぶのでしょうか.それは,現代英語を学習するなかで誰もが抱く素朴な疑問,たとえば,なぜ3単現に -s がつくのか,なぜ不規則動詞はこんなにも多いのか,そしてとりわけ「なぜ英語の綴字と発音はこれほどまでに食い違うのか」といった問いに対して,歴史的な視点から実に鮮やかな説明を与えてくれるからです.私自身,学生時代にこの「腑に落ちる」感覚に魅了され,英語史研究の道へと進むことになりました.今回の番組では,このおもしろさの一端でもお伝えできればと思っています.

さて,番組の中心的な話題となったのは,英語の綴字と発音の乖離の問題です.英語の歴史は約1600年間ほどあり,大まかに古英語(449--1100年頃),中英語(1100--1500年頃),近代英語(1500--1900年頃),現代英語(1500--現在)の4期に区分されます.中英語であれば,訓練を積んだ英語ネイティブならなんとか読解可能ですが,古英語に至っては,用いられている文字も異なり,もはや外国語にしか見えないでしょう.

この長い歴史のなかで,綴字と発音の間にずれが生じる原因は多数ありました.番組では,主な要因を3つほど紹介しました.1つ目は,方言の混交です.特に中英語期には,イングランド内で多様な方言が話されており「標準語」というべきものが存在しませんでした.後の時代に標準化が進んでいく過程で,ある単語の綴字はとある方言から採用され,発音は別の方言から採用される,というようなミスマッチが生じたのです.例えば busy /ˈbɪzi/ という単語の <u> の綴字はイングランド西部方言に由来し,/ɪ/ という発音は北部方言に由来します.build の <ui> という綴字も,同様の混乱が生んだ産物です.

2つ目は,ルネサンス期の学者たちによる「お洒落」な改変です.16世紀,古典語であるラテン語やギリシア語への憧れから,教養ある学者たちが,単語の語源を綴字に反映させようと試みました.その結果,本来発音されない文字が,語源に倣って意図的に挿入されることになったのです.典型的な例が doubt の <b> (ラテン語 dubitāre に由来)や receipt の <p> (ラテン語 recepta に由来)です.当時の読み書きは知識階級の独占物だったため,彼らの決めた綴字が「正しい」ものとして定着してしまいました.そのような綴字は,教育を通じて世代から世代へと受け継がれ,一種の制度として固定化されていきました.綴字改革運動が繰り広げられることしばしばもありましたが,ほぼすべてが成功せずに現在に至ります.

3つ目は,自然な音変化です.know や knife の語頭の <k> が発音されないのは,この例です.かつては /kn/ と発音されていたこの子音連鎖が,17世紀末から18世紀にかけて弱まり,やがて /k/ の音が脱落しました.しかし,その音変化が完了するより前に綴字が固定化してしまっていたため,発音されない <k> が綴字においては現代に至るまで残存しているというわけです.

番組では,中英語期にとりわけ豊かな綴字のヴァリエーションを示した単語として through を挙げました.私が調査したところでは,この単語には実に516種類もの綴字がありました.また,古英語や中英語で用いられていた文字 <þ> (thorn) が,なぜわざわざ <th> という2文字の組み合わせに置き換えられてしまったのか,という話題にも触れました.これには,1066年のノルマン征服以降に英語に流入したフランス単語が放っていた威信が関係します.フランス語にはない文字 <þ> は「野暮ったい」とされ,フランス語風の <th> を用いるのが「お洒落」と見なされるようになったのです.言語の変化とは,必ずしも合理性や利便性だけで駆動するのではなく,こうした「ファッション」というべき非合理的な要因にも大きく左右される,実に人間臭い営みなのです.

このように,英語の歴史を紐解くことで,現代英語の不可解な側面に光を当てることができます.英語史の知識は,英語学習者が抱えるフラストレーションを,知的な好奇心へと転化させる力を持っているといえるのです.

今回の番組は,英語史の導入として,あるいは英語という言語への関心を深めるきっかけとして,多くの方にご覧いただければ幸いです.

2025-06-04 Wed

■ #5882. 今週末(土),京都で『英語語源ハンドブック』の新刊紹介 --- 日本中世英語英文学会西支部例会にて [academic_conference][hee][notice][heldio][helwa][hel_education][elt][etymology]

今週末6月7日(土)の午後は,近刊書『英語語源ハンドブック』(研究社)をめぐり京都が熱い!

立命館大学の衣笠キャンパスにて,日本中世英語英文学会の第41回西支部例会が開催されます.本日より2週間後の6月18日(水)に発売予定の『英語語源ハンドブック』の共著者3名による新刊紹介セッションが開かれることになっているのです.開催要領は以下の通りです.

IV 新刊紹介 (15:10~15:50) 学而館 GJ 401 教室

『英語語源ハンドブック』(研究社,2025 年)

唐澤一友(立教大学教授)

小塚良孝(愛知教育大学教授)

堀田隆一(慶應義塾大学教授)

司会 福田一貴(駒澤大学教授)

共著者である唐澤一友氏,小塚良孝氏,そして堀田隆一の3名が対面で集合し,公の場で本書について語るのは,本書出版の情報公開後,初めての機会となります.本書の狙いや魅力についてお話しする予定です.なお,司会の福田一貴氏には,小河舜氏(上智大学)とともに,本書の校閲に協力いただいています.

本書の位置づけは,単に英単語の語源を解説する語源辞典の簡略版ハンドブックというわけではありません.むしろ,英語史の知識をいかに英語の教育・学習に活かすか,その具体的な方法を提案することに主眼を置いています.英語教員が授業で披露すれば学生の知的好奇心をくすぐるであろう豆知識や,英語学習者が単語の奥深さに触れることで記憶に定着させやすくなるようなエピソードが豊富に盛り込まれています.語源のみならず,意味・発音・用法の歴史的変遷にも光を当て,巻頭の英語史概説や巻末の用語解説と合わせて読めば,自然と英語史の基礎知識も身につくように編まれています.

本書は日本語で書かれていますが,英語タイトルとして Handbook of English Etymology (= HEE) も設定されています.発売前ではありますが,hellog でもすでに hee のタグを付けて,いくつかの記事を公開してきましたので,そちらもお読みください.

ちなみに,今回の西支部例会には,新刊紹介の直後に目玉企画が用意されています.こちらも合わせてご案内します.

V 企画発表 (16:05~17:50) 学而館 GJ 401 教室

〈仄暗き中世〉の系譜と魅力 --- 中世暗黒化言説を巡って

司会・総論 岡本広毅(立命館大学准教授)

清川祥恵(佛教大学講師)

小澤実(立教大学教授)

大西巷一(漫画家)

こちらの西支部例会にご関心のある方は,公式HPをご訪問ください.

また,『英語語源ハンドブック』の共著者らが京都入りする金曜日以降,Voicy heldio 収録や生配信などもあり得ますので,ぜひ私の heldio および X アカウントをフォローして,続報をお待ちください.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

2025-05-31 Sat

■ #5878. YouTube チャンネル「文藝春秋PLUS」にて英語史入門トークが配信されました [youtube][hel_education][helkatsu][notice][sobokunagimon]

昨日5月30日(金),YouTube 「文藝春秋PLUS 公式チャンネル」にて,前後編の2回にわたり,「英語に関する素朴な疑問」に答えながら英語史を導入するトークが公開されました.フリーアナウンサーの近藤さや香さんとともに,計60分ほどお話をしています.

前編は「【know の K はなぜ発音しない?「英語史」で英語のナゼがわかる】国内唯一慶應だけの必修科目|古代英語はもはや別言語|500通り以上の綴りがある英単語|"憧れ"と"威信"が英語を変化させた」と題して,35分ほどお話ししています.こちらの告知記事,および下記の分秒リストと合わせて,ご視聴いただければ.

00:00 オープニング

01:27 英語史とは何か

03:48 国内唯一 慶應だけの必修授業

04:27 英語史研究者になった理由

07:24 古英語,中英語とは

10:56 なぜ綴りと発音が違うのか

15:25 読まない b や p がある理由

19:25 なぜ綴りと発音を統一しないのか

22:53 読まない k や gh がある理由

28:15 through には500以上の綴りがあった

33:00 英語を変化させた憧れと威信

後編は26分ほどの「【ややこしい英語が世界的言語になるまで】文法が確立したのはたった250年前|an appleのanは「発音しやすくするため」ではない|なぜ複数形はsばかりなのか|言語の"伝播"=権力」です.こちら告知記事もどうぞ.

00:00 オープニング

01:18 child の複数形はなぜ children なのか

05:43 なぜ a apple ではなく an apple なのか

09:20 文法が決まるまでの過程

15:04 なぜ英語が世界的な言語になったのか

19:53 英語史を学んで見えてくるもの

今回の動画を通じて,1人でも多くの方に英語史のおもしろさや意義が伝わればと思います.

2025-05-24 Sat

■ #5871. 「英語に関する素朴な疑問 プチ千本ノック生配信 with 小河舜さん」のアーカイヴを YouTube で配信しました [senbonknock][sobokunagimon][voicy][heldio][youtube][hel_education][notice][ogawashun][terasawashiho][khelf][helkatsu]

去る5月10日(土)の午前10時30分過ぎより,Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にて「英語に関する素朴な疑問 プチ千本ノック生配信 with 小河舜さん」をライヴでお届けしました.いつもの千本ノック (senbonknock) は1時間ほどの長尺でお届けすることが多いのですが,今回はサクッと22分ほどのプチ回となりました.生配信でお聴きいただいたリスナーの皆さん,ありがとうございました.

前回の「#5851. 「英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- GW回 with 小河舜さん」のアーカイヴを YouTube で配信しました」 ([2025-05-04-1]) のときと同様に,今回も小河舜さん(上智大学)とともにノックを受けました.小河さんは,最近hel活のために X アカウント @scunogawa を開設され,活発に情報発信されていますので,ぜひフォローしていただければ.

また,khelf(慶應英語史フォーラム)の寺澤志帆さんには,問題を選んで読み上げる係を務めてもらいました.寺澤さんも最近「『英語語源辞典』でたどる英語綴字史」シリーズという熱いhel活を始められているので,ぜひご訪問ください.

生配信の様子は音声のみならず動画としても収録していたので,このたび YouTube 「heltube --- 英語史チャンネル」より公開しました.上記スクリーン,あるいは「英語に関する素朴な疑問 プチ千本ノック生配信 with 小河舜さん」よりご覧ください.音声のみで聴きたいという方のために,後日 Voicy heldio でも配信すべく準備中ですので少々お待ちください.

今回取り上げた疑問は,いつものように慶應義塾大学文学部英米文学専攻の学生から寄せられたものです.今回はプチ回で,取り上げられたのは6問のみですが,おもしろいトークにはなっています.おおよその分秒とともに疑問を一覧します.

(1) 01:21 --- 「これ」は this,「あれ」は that なのに,「それ」は it になるのはなぜですか?

(2) 04:55 --- なぜ固有名詞(Tokyo や Japan など)の頭文字は大文字にしなければならないのですか?

(3) 08:57 --- なぜ -teen をもつ thirteen や fourteen とは異なり,eleven や twelve はこのような特別な形になるのですか? なぜ *twoteen や * threeteen ではないのですか?

(4) 12:52 --- 英語の方がおしゃれに感じるのは気のせいですか? 外国人もそう感じているのですか?

(5) 16:03 --- なぜ主節と従属節で時制を一致させる必要があるのですか?

(6) 19:15 --- なぜ相手の疑問文が肯定でも否定でも,答えが肯定なら Yes,否定なら No になるのですか?

今後も千本ノックのシリーズは続けていきます.過去の千本ノック企画については,本ブログの senbonknock 記事群よりアクセスしてください.

(以下,後記:2025/05/31(Sat))

今回の千本ノック生配信は heldio でも「#1462. 英語に関する素朴な疑問 プチ千本ノック with 小河舜さん --- 皐月収録回@三田より」として配信しています.

2025-05-19 Mon

■ #5866. 堀田隆一の自己紹介 --- 2025年5月19日版 [notice][hel_education][helkatsu]

本ブログの書き手である堀田隆一の自己紹介(最新版)です.

1. 名前は堀田隆一(ほったりゅういち)です.英語史・歴史言語学の研究者です.慶應義塾大学文学部英米文学専攻で英語史の研究・教育を行なっています.学術上の業績一覧はこちらよりどうぞ.

2. 「hellog~英語史ブログ」を運営しています.2009年5月1日から開始してほぼ16年ほど毎日,英語史に関する記事を更新しています.私の英語史の研究・教育・啓蒙活動のホームとなっています.何はともあれ,まずはこちらのブログをご覧ください.

3. 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」を音声プラットフォーム Voicy にて運営しています.毎朝6時に英語史に関する放送をお届けしています.2021年6月2日から始めて4年近くが経ちますが,私の英語史の教育・啓蒙活動のもう1つのホームです.こちらの音声コンテンツ一覧 (heldio & hellog-radio) をどうぞ.

4. Voicy でプレミアムリスナー限定配信チャンネル「英語史の輪」 (helwa) を,毎週火・木・土の午後6時に配信しています(月額800円の有料配信;初月無料).

5. YouTube 「いのほた言語学チャンネル」(旧「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」)を慶應義塾大学文学部の井上逸兵氏(英語学・言語学専攻)と運営しています.2022年2月26日から始めています.水曜日と日曜日の午後6時に新作動画を公開しています.

6. 個人としても YouTube 「heltube --- 英語史チャンネル」を2022年7月より始めています.主に heldio の過去回を配信していますが,たまにオリジナルなコンテンツも公開しています.

7. stand.fm にて「英語史つぶやきチャンネル」を運営しています.主に heldio の過去回を配信していますが,たまにオリジナルなコンテンツも公開しています.

8. 知識共有サービス「Mond」を通じて,言語学系の質問に回答しています.こちらからどうぞ.

9. 以上の配信の更新情報は,逐次 X アカウント @chariderryu よりお届けしています.よろしくどうぞ.

10. インスタグラムも @chariderryu として始めています.主に heldio の最新回と関連過去回の案内などをお届けしています.

11. 英語史や歴史言語学に関する本の著者です.代表的なものを挙げます.

- 『英語史で解きほぐす英語の誤解 --- 納得して英語を学ぶために』(中央大学出版部,2011年)

- 『英語の「なぜ?」に答えるはじめての英語史』(研究社,2016年)(Kindle版はこちら)

- 高田 博行・田中 牧郎・堀田 隆一(編著)『言語の標準化を考える --- 日中英独仏「対照言語史」の試み』(大修館,2022年)

- 家入 葉子・堀田 隆一『文献学と英語史研究』(開拓社,2022年)

- 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力)『英語語源ハンドブック』(研究社,2025年6月18日発売予定)

12. 翻訳書を出しています.

- サイモン・ホロビン(著),堀田 隆一(訳)『スペリングの英語史』(早川書房,2017年)(Kindle版はこちら)

13. 雑誌の連載記事を書いてきました.2024年度は月刊誌『ふらんす』(白水社)にて「英語にはフランス語風味がたくさん」のシリーズを連載していました.

14. 市民講座の講師をしています.朝日カルチャーセンター新宿教室にて,毎月英語史に関する講座を開講しています.2025年度はシリーズ「歴史上もっとも不思議な英単語」を展開しています.

15. khelf (慶應英語史フォーラム)の主催者として,ゼミ学生とともに英語史の研究・教育・啓蒙活動を展開しています.2022年4月より『英語史新聞』も発行しています.第11号まで刊行されています.khelf の X アカウント @khelf_keio およびインスタグラムアカウント @khelf_keio もよろしくお願いします.

16. 所属する慶應義塾大学の公式 YouTube チャンネル「慶應義塾 Keio University」の研究者紹介動画シリーズにて,「英語史は「英語の歴史」というよりも「英語と歴史」」慶應義塾大学文学部・堀田隆一教授が公開されています(4分22秒ほどの動画).

ほかに新しい順で,以下もご参照いただければ.

・ 比較的最新の自己紹介:note の「堀田隆一のプロフィール」

・ 9ヶ月前のものですが声で自己紹介:heldio 「#1171. 自己紹介 --- 英語史研究者の堀田隆一です」

・ 本ブログの元祖自己紹介(16年前のもの):「#2. 自己紹介」 ([2009-05-01-2])

2025-05-17 Sat

■ #5864. 6月18日(水)に本が出ます! 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著)『英語語源ハンドブック』(研究社) [notice][hee][kdee][hel_education][helkatsu][voicy][heldio][kenkyusha]

ほぼ一ヵ月後の2025年6月18日(水),上掲の本が出ます.英語史研究者3名と,同じく英語史研究者である校閲協力者2名による,英語の語源本です.タイトルは『英語語源ハンドブック』で,英語名は A Handbook of English Etymology です.略して「HEE」.

この近刊書については,一昨日,研究社のHPの近刊コーナーにて公式に情報公開されました.研究社近刊『英語語源ハンドブック』よりご確認ください.部分的に「試し読み by YONDEMILL」も可能となっています.ぜひ覗いてみて,いな,精読してみてください.

JACETの基本語1000語を中心に取り上げ,英語教員にとっての虎の巻となることを念頭に執筆しています.英語史概要や用語解説などもついており,全体で450ページのハンドブックとなっています.英語の学習や教育に携わるすべての方にとっての必携書となればと期待しています.

以下,公式の紹介文より引用します.

見慣れた単語から,英語が四次元的に見えてくる!

約1000の基本語について、意味・語形・発音の変化や、単語間の隠れた絆などを徹底解説。基本語の多くは、長い歴史の中で元の姿から大きく変わっており、だからこそ、その歴史を紐解くことで各語の本質に一気に迫ることができる。見出しの1000語以外にも、同じ語根に基づく語や類義語など、関連語を豊富に収録。なじみの単語が意外な原義をもっていたり、これまで結びつけたこともなかったような単語と単語が実は有機的に結びついていたり──知識は広がり、深まり、つながっていく!

こんな方にオススメ!

■英語の語源を楽しみたい

■英語の授業のネタを探したい

■本格的に語源でボキャビルがしたい

■英語の不規則性の背景を知りたい

■英語史の基礎を学びたい

情報公開日だった一昨日の18:20より,Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にて,この近刊を告知する生配信を行ないました.そのアーカイヴ版を昨日の heldio で配信しましたので,「#1447. 緊急生配信(のアーカイヴ) --- 6月18日に『英語語源ハンドブック』(研究社)が出ます」よりお聴きいただければ(本編30分ほど).

当面,本ブログでも,その他のメディアでも,向こう一ヶ月は『英語語源ハンドブック』の話題が多くなってくると思います.ぜひご注目ください.SNS などではハッシュタグ #英語語源ハンドブック にて応援していただけますと幸いです.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

2025-05-12 Mon

■ #5859. 「AI古英語家庭教師」の衝撃 --- ぷりっつさんの古英語独学シリーズを読んで [heldio][helwa][oe][ai][hel_education][kochushoho]

heldio/helwa のコアリスナーであるぷりっつさんが,1週間ほど前から note 上で公開されている「Gemini 君と古英語を読む」シリーズは,私にとって衝撃的でした.最新のAI技術(今回は Gemini)が,これまで人間の先生による手ほどきが不可欠と思われてきた古英語学習のあり方を根底から覆しつつある現実を,まざまざと見せつけられたからです.

記事を拝読し,まず驚かされたのは,AIの精度の高さです.画像として取り込まれた古英語のテキスト(『古英語・中英語初歩』第2版)に含まれる æ や þ といった特殊文字を,AIが難なくテキスト化し,それをもとに,ぷりっつさんが次々とAIに問いかけながら疑問を解消していく様子は,まさに圧巻でした.ぷりっつさんの「AIとなら読めるかも」という直感が的中しました.このようなことが,ここまで早い段階で現実のものとなるとは,正直なところ,思いも寄りませんでした.

ぷりっつさんの,新しい技術に対する開かれた姿勢にも感銘を受けました.未知の領域である古英語の世界に,AIを積極的に活用しながら飛び込んでいく探究心は,研究者の私にとっても大いに刺激となりました.AIとの対話を通じて名詞の格変化や動詞の活用といった古英語の厄介な文法事項の理解を深めていっている様子が,記事のあちらこちらから伝わってきました.特に複合語 ġedæġhwāmlīcan の構造をAIと共に解き明かしていく過程には,私も引き込まれました.

今回のぷりっつさんの note 記事は,英語史を専門とする私自身の立ち位置についても深く考えさせられました.これまで英語史や古英語の研究者は,その専門的な知識や経験を活かして,当該分野の奥深さや魅力を伝えてきたという自負がありました.しかし,AIがこれほどの精度で学習者の疑問に答え,理解を助けることができるのであれば,研究者の役割は今後どのようになっていくのでしょうか.

ぷりっつさんの古英語学習体験談を読むにつけ,AIはもはや単なるツールではなく,すでに学習者のペースに合わせて知識を提供できる優秀な家庭教師であるといっても過言ではありません.もちろん,歴史・文化的背景など,現在のAIの知識だけでは捉えきれない側面も存在するでしょう.しかし,基本的な文法事項の習得といった初歩的な段階に関する限り,AIがきわめて効果的な助っ人となり得ることが明らかになりました.

学習,教育,研究において,何らかの形でAIの力を借りずにいくという選択肢は,早晩なくなるでしょう.重要なのは,AIの潜在的な価値を最大限に引き出し,より深く効率的な学びを実現する方法を模索することだと考えます.

ぷりっつさんの「Gemini 君と古英語を読む」シリーズは,まさにその可能性を示唆するものであり,今後の英語史の学習・教育・研究のあり方を考える上で,非常に重要な気づきとなりました.私もまた,この技術革新の波に乗り遅れることなく,AIとの新たな協働の方法を探求していきたいと考えています.AIという新たな道具を手にした私たちが,これからどのような地平を切り開いていくのか,今から楽しみです.

(以下,後記:2025/05/29(Thu))

後日,同趣旨で heldio 配信回もお届けしました.ぷりっつさんにも出演していただいての対談回です.「「#1460. 『古英語・中英語初歩』をめぐる雑談対談 --- 皐月収録回@三田より」」よりお聴きください.

・ 市河 三喜,松浪 有 『古英語・中英語初歩』第2版 研究社,1986年.

2025-05-10 Sat

■ #5857. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第1回「she --- 語源論争の絶えない代名詞」をマインドマップ化してみました [asacul][mindmap][notice][kdee][etymology][hel_education][lexicology][she][personal_pronoun][link]

4月26日(土)に,今年度の朝日カルチャーセンターのシリーズ講座「歴史上もっとも不思議な英単語」の初回として「she --- 語源論争の絶えない代名詞」が,新宿教室にて開講されました.予告記事として「#5829. 朝カル講座の新シリーズ「歴史上もっとも不思議な英単語」が4月26日より月一で始まります」 ([2025-04-12-1]) でお知らせした通りです.

この第1回の内容を markmap というウェブツールによりマインドマップ化して整理しました(画像としてはこちらからどうぞ).復習用にご参照いただければ.

この朝カル講座の春期クールの5月分と6月分についても日程が以下のように確定しています.関心のある方は,ぜひ公式HPより詳細をご確認の上,お申し込みください.

・ 第2回:5月24日(土):through --- あまりに多様な綴字をもつ語

・ 第3回:6月21日(土):autumn --- 類義語に揉み続けられてきた季節語

2025-05-05 Mon

■ #5852. 市河三喜・松浪有(著)『古英語・中英語初歩』第2版(研究社,1986年) [review][oe][me][hel_education][heldio][toc][kochushoho]

日本語で書かれた古英語・中英語の教本として伝説的に著名な本です.本ブログでもたびたび本書を参照・引用してきました.絶版となっていますので古書店や図書館でしか入手できません.初版は1955年ですが,上の写真は第2版の1986年のものです.

1955年の「はしがき」 (vi) で,市河先生は次のように書かれています.

わたくしは日本人としてはどこまでも現代英語の研究に重きを置くべきであり,古代及び中世英語の研究は労多くして効少いものであると信ずる者であるが,しかし学問的立場においては古い時代の英語の正確な基礎的研究は必要なものであるから,出來るだけ一般の英語研究者にも参考になるように書いたつもりである.

本当に関心のある人だけ手に取って欲しい,というようなメッセージと読めます.なお,大先生の「労多くして効少い」とのお言葉については,僭越ながら「効少ない」ことはないと,私は考えています(「労多くして」は同意)!

古い英語の入門書としていまだに読み継がれている本と思われるので,以下に目次を記しておきます (vii--viii) .

はしがき

はしがき(第2版)

古英語初歩

I. 綴りと発音

II. 語形

II. 統語法

IV. 古英詩について

TEXTS

I. From the Gospels of St. Matthew

II. Early Britain

III. The Coming of the English

IV. Alfred's War with the Danes

V. Orpheus and Eurydice

VI. Pope Gregory

VII. Apollonius of tyre

VIII. Beowulf

XI. The Riddles

X. Deor

中英語初歩

I. 中英語の方言

II. 中英語の音韻

II. 語形変化

TEXTS

I. Peterborough Chronicle

II. The Ormulum

III. Ancrene Wisse

IV. The Owl and the Nightingale

V. Havelok the Dane

VI. Richard Rolle of Hampole

VII. The Bruce

VIII. The Pearl

XI. Piers the Plowman

X. Geoffrey Chaucer

SELECT BIBLIOGRAPHY

GLOSSARY TO THE TEXTS

(1) OE

(2) OE

ちなみに,なぜこのタイミングで本書を紹介することになったのか? これについては1週間前の heldio 配信回「#1429. 古英語・中英語を学びたくなりますよね? --- 市河三喜・松浪有(著)『古英語・中英語初歩』第2版(研究社,1986年)」をお聴きいただければ.

・ 市河 三喜,松浪 有 『古英語・中英語初歩』第2版 研究社,1986年.

2025-05-04 Sun

■ #5851. 「英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- GW回 with 小河舜さん」のアーカイヴを YouTube で配信しました [senbonknock][sobokunagimon][voicy][heldio][youtube][hel_education][khelf][notice][ogawashun]

先日,5月28日(水)の午後1時30分過ぎより,khelf(慶應英語史フォーラム)の協賛のもと,Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にて「千本ノックGW回 with 小河舜さん」の生配信をお届けしました.平日昼間の65分にわたるライヴでしたが,ご聴取くださった皆さん,ありがとうございました.

その生配信の様子は音声のみならず動画としても収録していたので,このたび YouTube 「heltube --- 英語史チャンネル」より公開しました.上記スクリーン,あるいは「英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- GW回 with 小河舜さん」よりご覧ください.(音声のみで十分という方は,後日 Voicy heldio のアーカイヴとしても配信する予定ですので,しばらくお待ちください.)

今回の千本ノックは,前回の「#5843. 「英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- 年度初めの生配信」のアーカイヴを YouTube で配信しています」 ([2025-04-26-1]) とは異なり,私1人ではなく,小河舜さん(上智大学)にも久しぶりにご登場いただき,2人体制で千本ノックを受けるという形式をとりました.前回は孤独に大量の質問の矢面に立ちましたが,今回は強力な助っ人を得て,心強く千本ノックに臨むことができました.小河さん,ありがとうございました! 小河さんは,最近hel活のために X アカウント @scunogawa を開設されましたので,hellog 読者の皆さんは,ぜひフォローをお願い致します.

さて,今回の千本ノックの質問も,慶應義塾大学文学部英米文学専攻や通信教育課程で「英語史」を受講している学生の皆さんから事前に募ったものがほとんどです.鋭い質問や興味深い観点からの疑問が多く寄せられました.生配信では時間の制約もあり,取り上げられた質問は15件にとどまりますが,英語史の多様な側面が垣間見えたのではないでしょうか.

今回の15の疑問について,おおよその分秒とともに一覧します.

(1) 08:09 --- 肯定の平叙文で some + 名詞を含む文を疑問文や否定文にするとき,なぜ some が any にひっくり返るのか?

(2) 12:48 --- freedom と liberty は重なる部分が多いが,ニュアンスの違いもある.このように基本的に同義でも特定の解釈で慎重さが求められる語が生まれた理由は?

(3) 17:40 --- なぜ(文法書もなかったような)古い時代の英語で屈折に富んだ文法が使えたのか?

(4) 21:55 --- 数が 0 の場合,それを受ける可算名詞がなぜ複数形になるのか? (実際には単数形もあり得ます)

(5) 26:18 --- 不定冠詞 an/a の使い分け(an apple vs. a pen)の現象は,ギリシア語由来の接頭辞 an/a の現象と同じですか?

(6) 28:05 --- なぜ Monday など曜日の最初の文字は大文字なのか? なぜ固有名詞扱いなのか?

(7) 32:19 --- なぜ be 動詞は現在形では am, are, is の3種類なのに,過去形では was, were の2種類になるのか?

(8) 36:35 --- 英語が世界言語として広まったのは,他言語と似ていて習得しやすいからか?

(9) 39:39 --- なぜ英語では親指は finger ではなく thumb というのか?

(10) 43:19 --- なぜ関係代名詞で「前置詞 + that」の形はないのか? なぜ that は非制限用法で使えないのか?

(11) 46:47 --- 日本人の名字の長音(例:「大下」)のローマ字表記は,Ohshita, Ōshita, Oshita のどれが適切か?

(12) 50:02 --- なぜ昔の文章ほど難解に感じられるのか?

(13) 53:28 --- knight や knife の語頭の k は発音しないが,昔は発音されていたのか?

(14) 55:30 --- コンマ (,) の歴史的変遷は? 感嘆符 (!) や疑問符 (?) はどのようにして生まれたのか? なぜ文末にピリオド (.) を打つのか?

(15) 58:28 --- 倒置は強調したい要素を文頭に出す場合に起こるが,仮定法(例:Were it not for ...)では何を強調しているのか?

まだまだ未回答の疑問はたくさん残っていますので,別の機会に取り上げていきたいと考えています.過去の千本ノック企画については,本ブログの senbonknock 記事群よりアクセスしてみてください.引き続き,英語史の学びを楽しんでいきましょう!

(以下,後記:2025/05/08(Thu))

今回の千本ノック生配信は heldio でも「#1439. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- GW回 with 小河舜さん」として配信しています.

2025-05-03 Sat

■ #5850. 英語語彙史概論の講義内容を NotebookLM でポッドキャスト対談に仕立て上げました [ai][notebooklm][hel_education][vocabulary][lexicology][borrowing][loan_word][word_formation][derivation][compound][shortening][notice][youtube]

昨日の記事「#5849. Helvillian 5月号について語るAI音声対談」 ([2025-05-02-1]) で,Google NotebookLM の最新の音声対談化サービスを紹介した.あまりに革新的で便利,かつ応用可能性も広そうなので,いろいろといじって遊んでいるところである.

以前,英語語彙史概論の講義を行なったときの講義資料を Google NotebookLM に投げ込み,雑なプロンプトで音声対談生成を依頼した.待つこと数分.出力された音声ファイルを確認すると,改めて驚いたが,ほぼこのまま外に出せる出来映えだ.6分42秒ほどの対談に,90分講義のエッセンスが詰まっていた.

この驚きの対談とそれを紹介する音声配信を,本日 stand.fm の「英語史つぶやきチャンネル (heltalk)」より「英語語彙史概論 by NotebookLM」として公開した.さらにそこから YouTube 化(静止画像付き)でも配信したが,それが上掲の動画である(感激のコメント等を含めて11分29秒).

詳細な情報を対談という形式に落とし込める生成AIの技術は,情報の収集や理解にとどまらず一般の学びにも大きく貢献する可能性がある.日々英語史の音声配信をしている者として,脅威でもあるが大きな希望でもある.活用法と注意点を本格的に探っていきたい.

2025-04-27 Sun

■ #5844. 「英語に関する素朴な疑問 千本ノック」最新回への参加者のコメント [youtube][senbonknock][sobokunagimon][voicy][heldio][hel_education][notice][khelf]

昨日の記事「#5843. 「英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- 年度初めの生配信」のアーカイヴを YouTube で配信しています」 ([2025-04-26-1]) と関連して,千本ノックの参加者(大学生)から寄せられてきた感想コメントをいくつかピックアップして示します.取り上げられた素朴な疑問の順で挙げていきます.(コメントの文章は適宜編集・要約しています.)

(1) なぜ複数形や3単現では -s を使うのか?

・ 3単現の -s が他の語尾(a や q)でもよかったのでは,という根本的で「聞いても仕方ない」ような疑問にも英語史的な答えがあると知り,感動した.

・ 当たり前だと思っていた3単現の s が,古くは th であり,それが(音が似ているからではなく)置き換わったという歴史に驚き,言語変化のダイナミズムを感じた.

(2) なぜアルファベットと発音記号を分けているのか?

・ 綴り字は保守的だが発音は変化しやすいという原則を知り,綴りと発音の不一致問題が腑に落ちた.

・ 発音しない文字は単なる無駄ではなく,言語の過去(かつては発音されていた事実)を今に伝える「痕跡」であり,歴史の積み重ねだと感じた.

・ 綴り字改革が何度も試みられたが成功しなかった事実に,たとえ非合理でも定着したものを変えることの難しさ,言語の文化的・歴史的な重みを感じた.

(3) 発音しない h の存在意義は?

・ h の問題が「盲腸」や「男性の乳首」に喩えられていた,発音しない h の存在意義の説明が衝撃的で,言語における「進化」の痕跡という視点に感心した.

・ フランス語の影響で英語の h の発音が揺れた歴史を知り,英文学史で学んだノルマン・コンクエストと言語史が繋がり,興奮した.

(5) なぜ英語は左から読むのか?

・ 「なぜ英語は左から読むのか」という当たり前すぎる問いが,実は古英語では右書きもあったという事実から,深い歴史的問題になりうることに驚き,英語史の面白さを感じた.

(7) なぜ冠詞は分かりづらいのか?

・ 冠詞が歴史の途中(近代英語期)から発達した比較的新しい文法項目であり,古英語にはなかったという事実に衝撃を受けた.

・ 冠詞や進行形が比較的新しいことを知り,言語は不変ではなく,必要に応じて変化・進化するものだと実感した.

(8) なぜ英語にはドイツ語やフランス語にはない進行形があるのか?

・ 進行形も比較的新しい(近代英語以降の)文法で,シェイクスピアは使っていなかったこと,今も用法が拡大中であることを知り,言語が生きていることを実感した.

(10) なぜ英語には大文字と小文字があるのか?

・ 大文字と小文字の起源と用途の変遷(威厳 vs 速記 → 文中での強調・区別)を知り,実用性が文字の形や規則を生み出す過程に納得した.

(13) なぜ英語を話せる人を無意識にクールだと感じてしまうのか?

・ 英語話者をかっこいいと感じるのは,言語がもつ社会的な威信が原因であり,言語と権力の関係性(かつてのラテン語やフランス語のように)で説明できることに知的刺激を受けた.

(15) なぜ get in, get together, get over のように,基本動詞と副詞(または前置詞)の組み合わせによる句動詞が多く,多様な意味を持つのか?

・ 基本動詞+副詞(前置詞)から成る句動詞が,中英語期以降に激増したという歴史を知り,なぜそのような(学習者にとっては厄介な)形式が必要になったのか,その背景に興味をそそられた.

(17) なぜ be 動詞の現在形は am, are, is の3種類もあるのか?

・ 頻用される be 動詞が最も不規則変化するのは言語の宿命であり,「特別なんだろう」という曖昧だった認識が,英語史的説明で腑に落ちた.

・ 頻度が高い基本動詞ほど不規則になるという言語の原則に触れ,なぜ最初に習うものが一番複雑なのか納得した.

その他,全体的な感想をいくつか挙げてみます.

・ 目の前でラジオの生放送が進行しているシチュエーションは初めてで,非常に新鮮であった.

・ 今後英語史を学んでいく上でさまざまな「なぜ」が出てくると思うので,また機会があればこのような企画を実施してほしいです.すごく有意義でした.

・ 素朴な疑問こそが英語史の入り口であり,歴史的視点から見ればどんな疑問にも(たとえ完全な答えがなくとも)考える「とっかかり」があるという指摘になるほどと思った.

・ 文法ルールを単なる暗記ではなく,「なぜそうなったのか」という歴史的背景とともに理解することで,英語学習がより深く,面白くなることを実感した.

・ 英語史を学ぶことで,一見無関係に見える文学史や社会史など,他の分野との繋がりが見えた.

私も,千本ノックを通じて,多くの参加者が英語史に関心を抱いたようだと知ることができて嬉しかったです.英語史の本当の楽しさはこれからです.皆さん,ぜひこれから前のめりに学んでいってください!

2025-04-26 Sat

■ #5843. 「英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- 年度初めの生配信」のアーカイヴを YouTube で配信しています [youtube][senbonknock][sobokunagimon][voicy][heldio][hel_education][notice][khelf]

先日の月曜日,4月21日の午後1時20分より,khelf(慶應英語史フォーラム)の協賛のもと,Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」の生配信という形で「英語に関する素朴な疑問 千本ノック」を配信しました.会場では70名ほどの大学生に参加してもらい,ライヴ配信では30名ほどのリスナーに聴取いただきました.盛り上げに協力してくださりまして,ありがとうございます.

会場では千本ノックの様子を動画でも撮影しており,今朝 YouTube 「heltube --- 英語史チャンネル」にて動画を公開しました(音源は後日 Voicy heldio でもアーカイヴとして配信する予定です).「英語に関する素朴な疑問 千本ノック 2025年4月21日 --- 年度初めの生配信(アーカイヴ)」よりご覧ください(65分ほどの動画です).

千本ノックの企画に先立ち,学生の皆さんには事前に英語に関する素朴な疑問を寄せてもらっていました.実に100以上の質問が集まりました.千本ノックでは,時間の都合でその一部の疑問にしか触れられませんでしたが,それでも話題の範囲は広く,英語史の懐の深さの感じられるラインナップだったのでないかと思っています.

今回の千本ノックで取り上げた17の疑問について,おおよその分秒とともに一覧します.

(1) 04:02 --- なぜ複数形や3単現では -s を使うのか?

(2) 07:56 --- なぜアルファベットと発音記号を分けているのか?(発音記号をそのまま文字にすればよいのでは?)

(3) 14:30 --- 発音しない h の存在意義は?

(4) 20:06 --- なぜ過去形などにするとき,短い母音の後の子音字は重ねて書くのか?

(5) 23:52 --- なぜ英語は左から読むのか?

(6) 27:47 --- I am とその省略形 I'm はどう違うのか?

(7) 31:39 --- なぜ冠詞は分かりづらいのか?

(8) 34:48 --- なぜ英語にはドイツ語やフランス語にはない進行形があるのか?

(9) 39:21 --- なぜ u という1つの文字に多様な発音があるのか?

(10) 41:55 --- なぜ英語には大文字と小文字があるのか?

(11) 44:08 --- なぜ曜日の名前は日本語とずれているのか?

(12) 45:52 --- なぜ sister や brother には姉・妹,兄・弟の区別がないのか?

(13) 48:35 --- なぜ英語を話せる人を無意識にクールだと感じてしまうのか?

(14) 51:17 --- なぜ Is this a pen? の答えは Yes, it is. であり,*Yes, this is. ではないのか?

(15) 54:08 --- なぜ get in, get together, get over のように,基本動詞と副詞(または前置詞)の組み合わせによる句動詞が多く,多様な意味を持つのか?

(16) 56:01 --- なぜ英語では固有名詞の所有格にアポストロフィを用いるのか?(ドイツ語のように -s だけではダメなのか?)

(17) 59:49 --- なぜ be 動詞の現在形は am, are, is の3種類もあるのか?

取り上げられなかった素朴な疑問がまだたくさん残っていますので,今後も千本ノックその他の機会を捉えて,話題にしていきたいと思います.過去の千本ノック企画については,本ブログより senbonknock を訪れてみてください.新年度も楽しい英語史の学びを!

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow