2022-07-12 Tue

■ #4824. 『英語史新聞』第2号 [hel_herald][notice][khelf][hel_education][hel_contents_50_2022][link]

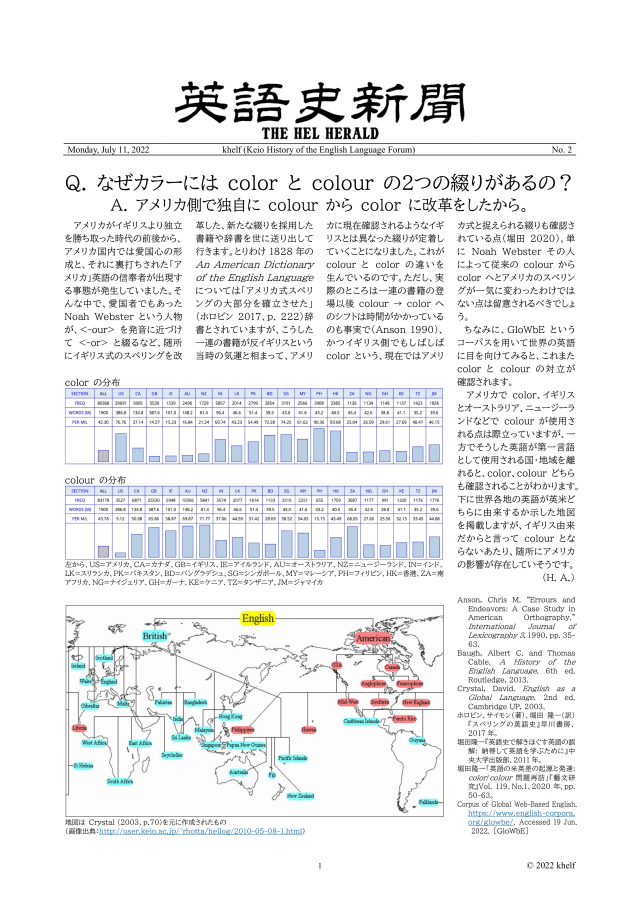

khelf(慶應英語史フォーラム)による『英語史新聞』第2号が,昨日ウェブ上で一般公開されましたので,ご案内します.こちらよりPDFでご覧になれます.

創刊号および号外第1号の発行より3ヶ月余が経ちましたが,この間 khelf ではゆっくりながらも第2号編集企画が進行しており,昨日お披露目できる段階に達した次第です.本記事をご覧になっている皆様には,創刊号に引き続き今回の第2号の発行も,khelf の「英語史の魅力を広く伝えたい」という活動理念に沿った一企画として理解していただき,ぜひ広めていただければ幸いです.なお,4月1日に発行された創刊号は,予想以上に多くの方に閲覧していただきました(現時点で1,192プレビュー).第2号もよろしくお願い致します.

第2号については,今後 khelf 公式ツイッターアカウント @khelf_keio を通じて,関連する話題やお知らせを投稿していく予定です.ぜひフォローして関連情報のリマインダーとしてご利用ください.また,第2号へのご意見,ご感想,ご質問等も,そちらからお寄せいただけますと幸いです.

第2号の内容と関連するリンクを以下に一覧しておきます.あわせてご訪問ください.

・ 「#4724. 慶應英語史フォーラム (khelf) の活動」 ([2022-04-03-1])

・ 「#4723. 『英語史新聞』創刊号」 ([2022-04-02-1])

・ 「#4731. 『英語史新聞』新年度号外! --- 英語で書かれた英語史概説書3冊を紹介」 ([2022-04-10-1])

・ 「#4725. khelf イベント「英語史コンテンツ50」が始まっています」 ([2022-04-04-1])

・ 「#4791. khelf イベント「英語史コンテンツ50」が終了しました」 ([2022-06-09-1])

2022-06-24 Fri

■ #4806. 2022年上半期によく聴かれた放送 --- Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」より [voicy][heldio][hel_education][notice]

今朝,Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」で「#389. 2022年上半期の英語史活動( hel活)」と題する放送をオンエアーしました.

この放送のなかで,この半年で最もよく聴かれた放送(リスナー数ベース)のトップ10を紹介しましたが,hellog 記事としてはトップ50までを一覧しておきたいと思います.まだお聴きになっていない方は,この週末などに関心のある話題をピックアップして,ぜひ聴いてみてください.英語に関する素朴な疑問の謎解きの回も多く,スカッとすると思います.

1. 「#233. this,that,theなどのthは何を意味するの?」(2022/01/19放送)

2. 「#299. 曜日名の語源」(2022/03/26放送)

3. 「#321. 古英語をちょっとだけ音読 マタイ伝「岩の上に家を建てる」寓話より」(2022/04/17放送)

4. 「#271. ウクライナ(語)について」(2022/02/26放送)

5. 「#343. 前置詞とは何?なぜこんなにいろいろあるの?」(2022/05/09放送)

6. 「#222. キリスト教伝来は英語にとっても重大事件だった!」(2022/01/08放送)

7. 「#327. 新年度にフランス語を学び始めている皆さんへ,英語史を合わせて学ぶと絶対に学びがおもしろくなると約束します!」(2022/04/23放送)

8. 「#300. なぜ Wednesday には読まない d があるの?」(2022/03/27放送)

9. 「#358. 英語のスペリングを研究しているのにスペリングが下手になってきまして」(2022/05/24放送)

10. 「#326. どうして古英語の発音がわかるのですか?」(2022/04/22放送)

11. 「#288. three にまつわる語源あれこれ ― グリムの法則!」(2022/03/15放送)

12. 「#360. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- Part 5」(2022/05/26放送)

13. 「#357. 英語の単語間にスペースを置くことを当たり前だと思っていませんか?」(2022/05/23放送)

14. 「#344. the virtual world of a virile werewolf 「男らしい狼男のヴァーチャルな世界」 --- 同根語4連発」(2022/05/10放送)

15. 「#281. 大母音推移(前編)」(2022/03/08放送)

16. 「#253. なぜ who はこの綴字で「フー」と読むのか?」(2022/02/08放送)

17. 「#359. 総合的な古英語から分析的な現代英語へ --- 英文法の一大変化」(2022/05/25放送)

18. 「#218. shall とwill の使い分け規則はいつからあるの?」(2022/01/04放送)

19. 「#301. was と were の関係について整理しておきましょう」(2022/03/28放送)

20. 「#318. can't, cannot, can not ー どれを使えばよいの?」(2022/04/14放送)

21. 「#250. ノルマン征服がなかったら英語はどうなっていたでしょうか?」(2022/02/05放送)

22. 「#374. ラテン語から借用された前置詞 per, plus, via」(2022/06/09放送)

23. 「#325. なぜ世界の人々は英語を学んでいるの?」(2022/04/21放送)

24. 「#364. YouTube での「go/went 合い言葉説」への反応を受けまして」(2022/05/30放送)

25. 「#346. 母語と母国語は違います!」(2022/05/12放送)

26. 「#355. sharp と flat は反対語でもあり類義語でもある」(2022/05/21放送)

27. 「#372. 環境にいいこと "eco-friendly" ― 家庭から始めましょうかね」(2022/06/07放送)

28. 「#312. 古田直肇先生との対談 標準英語幻想について語る」(2022/04/08放送)

29. 「#217. 再帰代名詞を用いた動詞表現の衰退」(2022/01/03放送)

30. 「#245. learn は「学ぶ」ではなく「教える」?」(2022/01/31放送)

31. 「#341. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック」(2022/05/07放送)

32. 「#282. 大母音推移(後編)」(2022/03/09放送)

33. 「#292. 一般に「人々」を意味する you の起源」(2022/03/19放送)

34. 「#352. Sir William Jones --- 語学の天才にして近代言語学・比較言語学の祖」(2022/05/18放送)

35. 「#330. 中英語をちょっとだけ音読 チョーサーの『カンタベリ物語』の冒頭より」(2022/04/26放送)

36. 「#232. なぜ thumb には発音されない b があるの?」(2022/01/18放送)

37. 「#248. なぜ by and large が「概して」を意味するの?」(2022/02/03放送)

38. 「#375. 接尾辞 -ing には3種類あるって知っていましたか?」(2022/06/10放送)

39. 「#361. 『言語の標準化を考える --- 日中英独仏「対照言語史」の試み』の読みどころ」(2022/05/27放送)

40. 「#351. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- Part 4」(2022/05/17放送)

41. 「#261. 「剥奪の of」の歴史ミステリー」(2022/02/16放送)

42. 「#263. "you guys" の guy の語源」(2022/02/18放送)

43. 「#319. employee の ee って何?」(2022/04/15放送)

44. 「#373. みんなのお金の話≒みんなの言葉の話!?」(2022/06/08放送)

45. 「#366. 才能を引き出すための "education" 「教育」の本来の意味は?」(2022/06/01放送)

46. 「#345. Good morning! そういえば挨拶のような決まり文句は無冠詞が多いですね」(2022/05/11放送)

47. 「#226. 英語の理屈ぽい文法事項は18世紀の産物」(2022/01/12放送)

48. 「#294. 古英語には「謝罪」がなかった!」(2022/03/21放送)

49. 「#329. フランス語を学び始めるならば,ぜひ英語史概説も合わせて!」(2022/04/25放送)

50. 「#314. 唐澤一友先生との対談 今なぜ世界英語への関心が高まっているのか?」(2022/04/09放送)

heldio 全放送の一覧はこちらよりご覧いただけます.heldio のチャンネルでは,放送に関するご意見,ご感想,ご質問などをお寄せいただいています.また,チャンネルで取り上げてほしいトピックなどもありましたら,お寄せください.投稿は,Voicy のコメント機能,あるいはチャンネルプロフィールにリンクを張っています専用フォームを通じてどうぞ.

Voicy 放送は以下からダウンロードできるアプリ(無料)を使うとより快適に聴取できます.また,フォローしていただきますと,毎朝,更新通知が届くようになります.ぜひ Voicy アプリをご利用ください.

2022-06-09 Thu

■ #4791. khelf イベント「英語史コンテンツ50」が終了しました [notice][khelf][hel_education][start_up_hel_2022][hel_contents_50_2022][khelf_hel_intro_2021][link]

新年度の2ヶ月余りにわたり khelf(慶應英語史フォーラム)で繰り広げられてきた企画「英語史コンテンツ50」が,昨日をもって無事に終了しました.学部生・大学院生を中心に卒業生なども含めた khelf メンバーの各々が,日替わりで英語史に関するコンテンツを khelf HP 上に公開してきました.「英語史コンテンツ50」と銘打って始めた企画でしたが,メンバーの献身により最終的には59件のコンテンツが集まりました.日々のコンテンツについて,多くの方に追いかけていただきました.お付き合いいただいた皆さんには感謝いたします.ありがとうございました.

この企画については hellog でもおよそ半月ごとにまとめて紹介・レビューしてきました(cf. 「#4722. 新年度の「英語史スタートアップ」企画を開始!」 ([2022-04-01-1]),「#4739. khelf イベント「英語史コンテンツ50」が3週目に入っています」 ([2022-04-18-1]),「#4757. khelf イベント「英語史コンテンツ50」が折り返し地点を過ぎました」 ([2022-05-06-1])).「#4773. khelf イベント「英語史コンテンツ50」がそろそろ終盤戦です」 ([2022-05-22-1])).最後の紹介となりますが,直近の15件のコンテンツを一覧します.

・ 「#45. 英語のなまえ,日本語のなまえ」(5月23日(月),院生によるコンテンツ)

・ 「#46. 性差を区別しない主格は結局どれが相応しいの?」(5月24日(火),学部生によるコンテンツ)

・ 「#47. どっちそっち『チラ見』?」(5月25日(水),院生によるコンテンツ)

・ 「#48. if it were not for A の it って何者?」(5月26日(木),学部生によるコンテンツ)

・ 「#49. 黄金は『赤い』」(5月27日(金),院生によるコンテンツ)

・ 「#50. 婚約お金」(5月28日(土),学部生によるコンテンツ)

・ 「#51. 生徒の素朴な質問にハッとした」(5月30日(月),院生によるコンテンツ)

・ 「#52. 海を渡った『カツカレー』」(5月31日(火),学部生によるコンテンツ)

・ 「#53. 古英詩の紹介 (4):The Battle of Brunanburh」(6月1日(水),院生によるコンテンツ)

・ 「#54. まぬけなグーフィーとアメリカ南部方言」(6月2日(木),学部生によるコンテンツ)

・ 「#55. orange cat はオレンジ色をしているか?」(6月3日(金),院生によるコンテンツ)

・ 「#56. なんでそんな意味になる!? ―タブー英語表現―」(6月4日(土),学部生によるコンテンツ)

・ 「#57. human, humble, humility」(6月6日(月),院生によるコンテンツ)

・ 「#58. English words that finish with -ish」(6月7日(火),学部生によるコンテンツ)

・ 「#59. 英語史は役に立たない,か」(6月8日(水),博士課程OBによるコンテンツ)

新年度企画ということで,一般の皆さんの英語史の学び始め・学び続けを応援するという趣旨で始めました.khelf メンバーもこの趣旨をよく汲み取ってコンテンツの題材を選んでくれたと思います.結果として導入的で読みやすいコンテンツが多く公開されることになり,英語史のおもしろさが広く伝わる機会となったのではないでしょうか.

59件のコンテンツはアーカイヴとして HP 上に残しておく予定ですので,今後もゆっくりとご参照ください.合わせて,昨年度の同企画「英語史導入企画2021」の49件のコンテンツもアーカイヴ化されていますので,そちらもどうぞ.

2022-06-07 Tue

■ #4789. この1年間でよく聴かれた放送 --- Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」より [voicy][heldio][hel_education][notice][ranking]

本ブログの姉妹版である「声のブログ」というべき Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」も,気がついてみたら始めてから1年が経っています.本ブログを読んでくださっている皆さんも含め,日々多くの方々に聴いていただいています.ありがとうございます.すでに2年目に入っていますが,今後も毎朝6時に英語の語源や英語史に関する放送を幅広くお届けしていきます.よろしくお願いいたします.

今年度に入ってから heldio のチャンネルを知り,聴き始めたという方も少なくないようですので,この1年間の放送を振り返り,とりわけよく聴かれたトップ50回をランキングで示したいと思います(再生回数ではなく再生リスナー数という指標に基づくランキングです).ぜひ過去の放送もたくさん聴いてみてください.なお,全放送の一覧はこちらからご覧いただけます.

これを機にチャンネルをフォローしていただければ幸いです.放送へのコメントや質問もお待ちしています!

1. 「#233. this,that,theなどのthは何を意味するの?」(2022/01/19(水) 放送)

2. 「#299. 曜日名の語源」(2022/03/26(土) 放送)

3. 「#321. 古英語をちょっとだけ音読 マタイ伝「岩の上に家を建てる」寓話より」(2022/04/17(日) 放送)

4. 「#271. ウクライナ(語)について」(2022/02/26(土) 放送)

5. 「#343. 前置詞とは何?なぜこんなにいろいろあるの?」(2022/05/09(月) 放送)

6. 「#222. キリスト教伝来は英語にとっても重大事件だった!」(2022/01/08(土) 放送)

7. 「#327. 新年度にフランス語を学び始めている皆さんへ,英語史を合わせて学ぶと絶対に学びがおもしろくなると約束します!」(2022/04/23(土) 放送)

8. 「#326. どうして古英語の発音がわかるのですか?」(2022/04/22(金) 放送)

9. 「#358. 英語のスペリングを研究しているのにスペリングが下手になってきまして」(2022/05/24(火) 放送)

10. 「#300. なぜ Wednesday には読まない d があるの?」(2022/03/27(日) 放送)

11. 「#288. three にまつわる語源あれこれ ― グリムの法則!」(2022/03/15(火) 放送)

12. 「#199. read - read - read のナゾ」(2021/12/16(木) 放送)

13. 「#344. the virtual world of a virile werewolf 「男らしい狼男のヴァーチャルな世界」 --- 同根語4連発」(2022/05/10(火) 放送)

14. 「#281. 大母音推移(前編)」(2022/03/08(火) 放送)

15. 「#360. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- Part 5」(2022/05/26(木) 放送)

16. 「#357. 英語の単語間にスペースを置くことを当たり前だと思っていませんか?」(2022/05/23(月) 放送)

17. 「#253. なぜ who はこの綴字で「フー」と読むのか?」(2022/02/08(火) 放送)

18. 「#218. shall と will の使い分け規則はいつからあるの?」(2022/01/04(火) 放送)

19. 「#318. can't, cannot, can not ー どれを使えばよいの?」(2022/04/14(木) 放送)

20. 「#250. ノルマン征服がなかったら英語はどうなっていたでしょうか?」(2022/02/05(土) 放送)

21. 「#359. 総合的な古英語から分析的な現代英語へ --- 英文法の一大変化」(2022/05/25(水) 放送)

22. 「#325. なぜ世界の人々は英語を学んでいるの?」(2022/04/21(木) 放送)

23. 「#301. was と were の関係について整理しておきましょう」(2022/03/28(月) 放送)

24. 「#312. 古田直肇先生との対談 標準英語幻想について語る」(2022/04/08(金) 放送)

25. 「#346. 母語と母国語は違います!」(2022/05/12(木) 放送)

26. 「#245. learn は「学ぶ」ではなく「教える」?」(2022/01/31(月) 放送)

27. 「#232. なぜ thumb には発音されない b があるの?」(2022/01/18(火) 放送)

28. 「#292. 一般に「人々」を意味する you の起源」(2022/03/19(土) 放送)

29. 「#355. sharp と flat は反対語でもあり類義語でもある」(2022/05/21(土) 放送)

30. 「#248. なぜ by and large が「概して」を意味するの?」(2022/02/03(木) 放送)

31. 「#352. Sir William Jones --- 語学の天才にして近代言語学・比較言語学の祖」(2022/05/18(水) 放送)

32. 「#330. 中英語をちょっとだけ音読 チョーサーの『カンタベリ物語』の冒頭より」(2022/04/26(火) 放送)

33. 「#263. "you guys" の guy の語源」(2022/02/18(金) 放送)

34. 「#282. 大母音推移(後編)」(2022/03/09(水) 放送)

35. 「#319. employee の ee って何?」(2022/04/15(金) 放送)

36. 「#351. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- Part 4」(2022/05/17(火) 放送)

37. 「#261. 「剥奪の of」の歴史ミステリー」(2022/02/16(水) 放送)

38. 「#341. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック」(2022/05/07(土) 放送)

39. 「#289. three にまつわる語源あれこれ ― contest も?」(2022/03/16(水) 放送)

40. 「#226. 英語の理屈ぽい文法事項は18世紀の産物」(2022/01/12(水) 放送)

41. 「#290. 古英語は無礼な言語だった?」(2022/03/17(木) 放送)

42. 「#345. Good morning! そういえば挨拶のような決まり文句は無冠詞が多いですね」(2022/05/11(水) 放送)

43. 「#294. 古英語には「謝罪」がなかった!」(2022/03/21(月) 放送)

44. 「#329. フランス語を学び始めるならば,ぜひ英語史概説も合わせて!」(2022/04/25(月) 放送)

45. 「#283. please 「どうか」の語源」(2022/03/10(木) 放送)

46. 「#314. 唐澤一友先生との対談 今なぜ世界英語への関心が高まっているのか?」(2022/04/09(土) 放送)

47. 「#246. インドヨーロッパ祖語の故郷はどこ?」(2022/02/01(火) 放送)

48. 「#293. 「性交」を表わす語を上から下まで」(2022/03/20(日) 放送)

49. 「#296. 英語のアルファベットは常に26文字だったと思っていませんか?」(2022/03/23(水) 放送)

50. 「#335. cow と beef と butter が同語根って冗談ですか?」(2022/05/01(日) 放送)

Voicy 放送は以下からダウンロードできるアプリ(無料)を使うとより快適に聴取できますので,ぜひご利用ください.

2022-06-05 Sun

■ #4787. 英語とフランス語の間には似ている単語がたくさんあります [french][latin][loan_word][borrowing][notice][voicy][link][hel_education][lexicology][statistics][hellog_entry_set][sobokunagimon]

一昨日の Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」 にて「#368. 英語とフランス語で似ている単語がある場合の5つのパターン」という題でお話ししました.この放送に寄せられた質問に答える形で,本日「#370. 英語語彙のなかのフランス借用語の割合は? --- リスナーさんからの質問」を公開しましたので,ぜひお聴きください.

英語とフランス語の両方を学んでいる方も多いと思います.Voicy でも何度か述べていますが,私としては両言語を一緒に学ぶことをお勧めします.さらに,両言語の知識をつなぐものとして「英語史」がおおいに有用であるということも,お伝えしたいと思います.英語史を学べば学ぶほど,フランス語にも関心が湧きますし,その点を押さえつつフランス語を学ぶと,英語もよりよく理解できるようになります.そして,それによってフランス語がわかってくると,両言語間の関係を常に意識するようになり,もはや別々に考えることが不可能な境地(?)に至ります.英語学習もフランス語学習も,ともに楽しくなること請け合いです.

実際,語彙に関する限り,英語語彙の1/3ほどがフランス語「系」の単語によって占められます.フランス語「系」というのは,フランス語と,その生みの親であるラテン語を合わせた,緩い括りです.ここにフランス語の姉妹言語であるポルトガル語,スペイン語,イタリア語などからの借用語も加えるならば,全体のなかでのフランス語「系」の割合はもう少し高まります.

さて,その1/3のなかでの両言語の内訳ですが,ラテン語がフランス語を上回っており 2:1 あるいは 3:2 ほどいでしょうか.ただし,両言語は同系統なので語形がほとんど同一という単語も多く,英語がいずれの言語から借用したのかが判然としないケースもしばしば見られます.そこで実際上は,フランス語「系」(あるいはラテン語「系」)の語彙として緩く括っておくのが便利だというわけです.

このような英仏語の語彙の話題に関心のある方は,ぜひ関連する heldio の過去放送,および hellog 記事を通じて関心を深めていただければと思います.以下に主要な放送・記事へのリンクを張っておきます.実りある両言語および英語史の学びを!

[ heldio の過去放送 ]

・ 「#26. 英語語彙の1/3はフランス語!」

・ 「#329. フランス語を学び始めるならば,ぜひ英語史概説も合わせて!」

・ 「#327. 新年度にフランス語を学び始めている皆さんへ,英語史を合わせて学ぶと絶対に学びがおもしろくなると約束します!」

・ 「#368. 英語とフランス語で似ている単語がある場合の5つのパターン」

[ hellog の過去記事(一括アクセスはこちらから) ]

・ 「#202. 現代英語の基本語彙600語の起源と割合」 ([2009-11-15-1])

・ 「#429. 現代英語の最頻語彙10000語の起源と割合」 ([2010-06-30-1])

・ 「#845. 現代英語の語彙の起源と割合」 ([2011-08-20-1])

・ 「#1202. 現代英語の語彙の起源と割合 (2)」 ([2012-08-11-1])

・ 「#874. 現代英語の新語におけるソース言語の分布」 ([2011-09-18-1])

・ 「#2162. OED によるフランス語・ラテン語からの借用語の推移」 ([2015-03-29-1])

・ 「#2357. OED による,古典語およびロマンス諸語からの借用語彙の統計」 ([2015-10-10-1])

・ 「#2385. OED による,古典語およびロマンス諸語からの借用語彙の統計 (2)」 ([2015-11-07-1])

・ 「#117. フランス借用語の年代別分布」 ([2009-08-22-1])

・ 「#4138. フランス借用語のうち中英語期に借りられたものは4割強で,かつ重要語」 ([2020-08-25-1])

・ 「#660. 中英語のフランス借用語の形容詞比率」 ([2011-02-16-1])

・ 「#1209. 1250年を境とするフランス借用語の区分」 ([2012-08-18-1])

・ 「#594. 近代英語以降のフランス借用語の特徴」 ([2010-12-12-1])

・ 「#1225. フランス借用語の分布の特異性」 ([2012-09-03-1])

・ 「#1226. 近代英語期における語彙増加の年代別分布」 ([2012-09-04-1])

・ 「#1205. 英語の復権期にフランス借用語が爆発したのはなぜか」 ([2012-08-14-1])

・ 「#2349. 英語の復権期にフランス借用語が爆発したのはなぜか (2)」 ([2015-10-02-1])

・ 「#4451. フランス借用語のピークは本当に14世紀か?」 ([2021-07-04-1])

・ 「#1638. フランス語とラテン語からの大量語彙借用のタイミングの共通点」 ([2013-10-21-1])

・ 「#1295. フランス語とラテン語の2重語」 ([2012-11-12-1])

・ 「#653. 中英語におけるフランス借用語とラテン借用語の区別」 ([2011-02-09-1])

・ 「#848. 中英語におけるフランス借用語とラテン借用語の区別 (2)」 ([2011-08-23-1])

・ 「#3581. 中英語期のフランス借用語,ラテン借用語,"mots savants" (1)」 ([2019-02-15-1])

・ 「#3582. 中英語期のフランス借用語,ラテン借用語,"mots savants" (2)」 ([2019-02-16-1])

・ 「#4453. フランス語から借用した単語なのかフランス語の単語なのか?」 ([2021-07-06-1])

・ 「#3180. 徐々に高頻度語の仲間入りを果たしてきたフランス・ラテン借用語」 ([2018-01-10-1])

2022-05-22 Sun

■ #4773. khelf イベント「英語史コンテンツ50」がそろそろ終盤戦です [notice][khelf][hel_education][start_up_hel_2022][hel_contents_50_2022][hel_herald][link]

khelf(慶應英語史フォーラム)では,4月1日より2ヶ月にわたる新年度企画「英語史コンテンツ50」を実施中です.日曜日を除く毎日,khelf メンバーが次々と英語史に関する読み物をアップするという企画です.順調に継続してきましたが,そろそろ終盤戦に入ります.

この hellog でもおよそ半月ごとに紹介・レビューしてきました(cf. 「#4722. 新年度の「英語史スタートアップ」企画を開始!」 ([2022-04-01-1]),「#4739. khelf イベント「英語史コンテンツ50」が3週目に入っています」 ([2022-04-18-1]),「#4757. khelf イベント「英語史コンテンツ50」が折り返し地点を過ぎました」 ([2022-05-06-1])).今回もこの2週間ほどのコンテンツの一覧を示します.後半に入ってからも相変わらず力作が目立ちます.英語史の扱うトピックの広さがよく分かるのではないでしょうか.

・ #30. 「動詞は動詞でも,3単現の -s をつけない動詞ってなーんだ!!」(5月5日(木),学部生によるコンテンツ)

・ #31. 「日本語でもよく見る「アイツら」」(5月6日(金),院生によるコンテンツ)

・ #32. 「青くないブルームーン!?」(5月7日(土),学部生によるコンテンツ)

・ #33. 「She の S とは何か?」(5月9日(月),院生によるコンテンツ)

・ #34. 「かわいいだけじゃない!」(5月10日(火),学部生によるコンテンツ)

・ #35. 「英語になった意外な日本語」(5月11日(水),院生によるコンテンツ)

・ #36. 「ズボンは結局何て呼べばいい」(5月12日(木),学部生によるコンテンツ)

・ #37. 「古英詩の紹介 (3): The Battle of Maldon」(5月13日(金),院生によるコンテンツ)

・ #38. 「怒りのメタファー」(5月14日(土),通信生によるコンテンツ)

・ #39. 「do-gooding な匿名投稿」(5月16日(月),院生によるコンテンツ)

・ #40. 「at で始まるイディオムの拡大」(5月17日(火),卒業生によるコンテンツ)

・ #41. 「避けられる言葉と新しい言葉 --- 身近な例から ---」(5月18日(水),院生によるコンテンツ)

・ #42. 「「鍛冶屋」は最強の名字?!」(5月19日(木),卒業生によるコンテンツ)

・ #43. 「どこでも通ずる英語」(5月20日(金),院生によるコンテンツ)

・ #44. 「ox を食べないイギリス人と「ウシ肉」を食べない日本人」(5月21日(土),卒業生によるコンテンツ)

企画は残り2週間ほどですが,この勢いを衰えさせずに走りきりたいと思います.皆様にも,ご愛読のほどよろしくお願いいたします.

2022-05-06 Fri

■ #4757. khelf イベント「英語史コンテンツ50」が折り返し地点を過ぎました [notice][khelf][hel_education][start_up_hel_2022][hel_contents_50_2022][hel_herald][link]

4月1日に khelf(慶應英語史フォーラム)として立ち上げた新年度企画「英語史コンテンツ50」が軌道に乗ってきて,おもしろく勉強になるコンテンツが続出するようになりました(cf. 「#4722. 新年度の「英語史スタートアップ」企画を開始!」 ([2022-04-01-1])).2ヶ月間ほどの企画ですが,ちょうど折り返し地点を越えたところなので,「#4739. khelf イベント「英語史コンテンツ50」が3週目に入っています」 ([2022-04-18-1]) に引き続き,コンテンツをいくつか紹介します.英語史のカバーする領域の広さが分かるかと思います.

・ #15.「南極って,かわいそう!?」 (4月18日(月),院生によるコンテンツ)

・ #16.「"Watch your step" vs. "Mind the gap"」 (4月19日(火),学部生によるコンテンツ)

・ #17.「動詞は「二番目」から「主語の次」へ」 (4月20日(水) ,院生によるコンテンツ)

・ #18.「億劫な屈折」 (4月21日(木),学部生によるコンテンツ)

・ #19.「英独における同語源だけど少し違う助動詞」 (4月22日(金),院生によるコンテンツ)

・ #20.「曜日の謎」 (4月23日(土),学部生によるコンテンツ)

・ #21.「古英詩の紹介2: The Seafarer」 (4月25日(月),院生によるコンテンツ)

・ #22.「楽+楽=難しい!?」 (4月26日(火),学部生によるコンテンツ)

・ #23.「食事って一日何回?」 (4月27日(水),院生によるコンテンツ)

・ #25.「r にまつわる2つの現象 rhotacism と intrusive r」 (4月29日(金),院生によるコンテンツ)

・ #26.「ショートケーキってどんなケーキ?」 (4月30日(土),学部生によるコンテンツ)

・ #27.「God bless you」 (5月2日(月),院生によるコンテンツ)

・ #28.「僕の好きな歌手は King Gnu です」 (5月3日(火),学部生によるコンテンツ)

・ #29.「日本語から英語に入った単語たち」 (5月4日(水),院生によるコンテンツ)

ちなみに,最もよく読まれているベスト3コンテンツは以下のとおりです.

・ #13.「||||||||||←読めますか?」 (4月15日(金),院生によるコンテンツ,5月6日現在187プレビュー)

・ #1.「冠詞はなぜ生まれたのか」 (4月1日(金),院生によるコンテンツ,168プレビュー)

・ #3.「第一回 古英語模試」 (4月4日(月),院生によるコンテンツ,155プレビュー)

今後も「英語史コンテンツ50」の後半戦が続きます.khelf では,日々英語史の情報を発信していく活動を重視しています.hellog 読者の皆様にも,引き続きこの企画に注目していただければと思います.khelf 活動と関連して,以下も改めて宣伝しておきます.

・ khelf 公式ツイッターアカウント @khelf_keio がオープンしています.「英語史コンテンツ50」に上がってくる日々のコンテンツの紹介も,このアカウントから発信されています.ぜひフォローをお願いします!

・ 『英語史新聞』創刊号が発行されています(「#4723. 『英語史新聞』創刊号」 ([2022-04-02-1]) を参照)

・ 『英語史新聞』新年度号外も発行されています(「#4731. 『英語史新聞』新年度号外! --- 英語で書かれた英語史概説書3冊を紹介」 ([2022-04-10-1]) を参照)

2022-04-23 Sat

■ #4744. 5月18日(水)より,東京言語研究所の理論言語学講座(前期)「史的言語学」が開講されます [notice][hel_education][slide]

本年度前期,2022年5月18日(水)19:00--20:40を初回として,10週にわたりオンラインで東京言語研究所の「理論言語学講座」の一環として「史的言語学」を担当します.具体的には英語史概説の講義となります.公式な案内としては,講座概要 (PDF)をご覧ください.申込期限は5月9日(月)となっています.

本日の午前中に上記講座の「ガイダンス」が開かれました.そこで講座紹介のために用いた簡単なスライドをこちらにも公開しておきますので,ご覧ください.

1. 東京言語研究所2022年度理論言語学講座(前期)ガイダンス史的言語学

2. 「英語史概論」 --- 英語を歴史的・通時的にみる

3. 受講にあたって

4. この講座で学べること

5. なぜ英語史を学ぶのですか? --- 担当者の私的回答

英語史は学際的な領域ですので,カバーすべき範囲も広くなります.限られた期間の講座となりますが,本ブログなども利用して足りない部分を補っていただければと思います.以下もご参照ください.

・ 「#4727. 英語史概説書等の書誌(2022年度版)」 ([2022-04-06-1])

・ 「#4729. ぜひ英語史学習・教育のために hellog の活用を!(2022年度版)」 ([2022-04-08-1])

2022-04-21 Thu

■ #4742. Oxford Bibliographies による統語変化研究の概要 [hel_education][history_of_linguistics][bibliography][syntax][grammaticalisation][generative_grammar][language_change][oxford_bibliographies]

分野別に整理された書誌を専門家が定期的にアップデートしつつ紹介してくれる Oxford Bibliographies より,"Syntactic Change" の項目を参照してみた(すべてを読むにはサブスクライブが必要).Acrisio Pires と David Lightfoot による選書で,最終更新は2013年,最終レビューは2017年となっている(そろそろ更新されないかと期待したい). *

英語史の分野では統語変化研究が非常に盛んであり,我が国でも先達のおかげで英語統語論の史的研究はよく進んでいる.しかし,学史を振り返ってみると,統語変化研究の隆盛は20世紀後半以降の現象といってよく,それ以前は音韻論や形態論の研究が主流だった.1950--60年代の生成文法の登場と,それに触発されたさまざまな統語研究のブームにより,英語史の分野でも統語への関心が高まってきたのである.21世紀に入ってからは,とりわけ文法化 (grammaticalisation) が注目され,統語変化研究は新局面に突入した.上記の "Syntactic Change" の項のイントロダクションより引用する.

Linguistics began in the 19th century as a historical science, asking how languages came to be the way they are. Almost all of the work dealt with the changing pronunciation of words and "sound change" more broadly. Much attention was paid to explaining why sounds changed the way they did, and that involved developing ideas about directionality. Work on syntax was limited to compiling how different languages expressed clause types differently, notably Vergleichende Syntax der Indogermanischen Sprachen, by Berthold Delbrück. With the greatly increased attention to syntax in the latter half of the 20th century, approaches to syntactic change were enriched significantly. Most of the work on change, both generative and nongenerative, continued the 19th-century search for an inherent directionality to language change, now in the domain of syntax, but other approaches were developed seeking to understand new syntactic systems arising through the contingent conditions of language acquisition.

Oxford Bibliographies からの話題としては,「#4631. Oxford Bibliographies による意味・語用変化研究の概要」 ([2021-12-31-1]) と「#4634. Oxford Bibliographies による英語史研究の歴史」 ([2022-01-03-1]) も参照.

2022-04-19 Tue

■ #4740. 古英語入門のためのオンラインリソース [notice][oe][hel_education][voicy][youtube][link][masanyan]

新年度が始まり,大学(院)の英文科の専門科目などで「古英語」の授業が開講されたところもあるかと思います.「英語史」概説はまだしも,「古英語」入門の授業というのは日本の大学(院)でもかなり稀で,絶滅危惧種といってよい代物です.大学(院)の正規の授業ですらそのような状況ですので,せめて別メディアでの「古英語学習」のための情報を発信したいと思います.ということで,「古英語入門」の入門を提供する各種メディアへのリンクを紹介します.

・ 「まさにゃんチャンネル」の,シリーズ「毎日古英語」は,日本初の古英語系 YouTube チャンネルです.

・ まさにゃんには,私の Voicy 「英語の語源が身につくラジオ」 (heldio) にも2度ほど出演してもらっています.以下より2本の放送をお聴きください.

- 「#149. 対談 「毎日古英語」のまさにゃんと,古英語ってどんな言語?」(2021年10月27日)

- 「#309. khelf 会長「まさにゃん」による「第一回古英語模試」」(2022年4月5日放送):世界初の試み.古英語模試そのものはこちらからどうぞ.

・ 堀田による Voicy の古英語関連としては,次の通りです.

- 「#148. 古英語期ってどんな時代?」(2021年10月26日)

- 「#321. 古英語をちょっとだけ音読 マタイ伝「岩の上に家を建てる」寓話より(2022年4月17日)

- 「#326. どうして古英語の発音がわかるのですか?」(2022年4月22日)(←後日付け足しました)

・ 古英語の屈折表のアンチョコ (PDF) はこちらからどうぞ.

・ Essentials of Old English: オンラインで古英語を勉強するならここ.古英語の歴史的背景や文法などが学べます.とりわけ A short grammar of Old English は手軽で必見.

・ Readings in Early English: 古英語,中英語,初期近代英語のテキストとそれを読み上げたオーディオファイルが入手できます.

・ Essentials of Early English のリソース集: 古英語の屈折表などがPDFで手に入ります.中世の写本へのリンクも張られています.本書はこちら

・ Peter S. Baker による YouTube での Old English Readings

・ 本ブログより oe のタグの付いた記事群も,もちろん有用なはずです.

・ Smith, Jeremy J. Essentials of Early English. 2nd ed. London: Routledge, 2005.

2022-04-18 Mon

■ #4739. khelf イベント「英語史コンテンツ50」が3週目に入っています [notice][khelf][hel_education][start_up_hel_2022][hel_contents_50_2022][hel_herald][link]

この4月1日に立ち上げた新年度企画「英語史スタートアップ」も少々落ち着いてきました(cf. 「#4722. 新年度の「英語史スタートアップ」企画を開始!」 ([2022-04-01-1])).

目玉イベントの1つであった『英語史新聞』第1号は,おかげさまで多くの方々に読んでいただきました.目下1,000ビューの大台に近づいています! これには編集委員会自身がびっくりしている状況です.第1号についてはいくつかの反省点もありますが,それを活かしつつ第2号発行に向けて始動したいと考えています.

「英語史スタートアップ」企画のもう1つの目玉イベントは「英語史コンテンツ50」です.慶應英語史フォーラム (khelf) のメンバー(主に大学院と学部の堀田ゼミ生)が,手軽に読める英語史のコンテンツを,4月と5月の日曜日を除く毎日,ホームページ上にアップしていくというリレー企画です(cf. 「#4725. khelf イベント「英語史コンテンツ50」が始まっています」 ([2022-04-04-1])).

この「英語史コンテンツ50」も,本日より3週目に突入しました.『英語史新聞』と同様,こちらにも一般から多数のアクセスをいただいています.まだまだ前半ではありますが,このタイミングで改めて広報したいと思います.

これまでに以下の14件のコンテンツが公開されてきました.khelf メンバーの各々は,学び始めの新年度という時期にふさわしい内容を念頭にコンテンツのトピックを選んでいます.結果として力作も多くなっていますので,まだ読んでいないようであれば,ぜひ各コンテンツを堪能していただければと思います.今後も日々「英語史コンテンツ50」にてコンテンツが加えられていく予定です.khelf 公式ツイッターアカウント @khelf_keio からも,日々アップされたコンテンツの情報を発信していますので,そちらも合わせてご利用ください.

・ #1.「冠詞はなぜ生まれたのか」 (4月1日(金),院生によるコンテンツ)

・ #2. 「休日が欲しい,休暇が欲しい --- 休暇とは何か ---」 (4月2日(土),学部生によるコンテンツ)

・ #3.「第一回 古英語模試」 (4月4日(月),院生によるコンテンツ)

・ #4. 「deer から意味変化へ,意味変化から英語史の世界へ!」 (4月5日(火),学部生によるコンテンツ)

・ #5.「古英詩の紹介1: The Wanderer」 (4月6日(水),院生によるコンテンツ)

・ #6.「恩と義理」 (4月7日(木),学部生によるコンテンツ)

・ #7.「おとぎ話のなかにみる英語史」 (4月8日(金),院生によるコンテンツ)

・ #8.「穀物犬?アメリカの犬?熱い犬??」 (4月9日(土),学部生によるコンテンツ)

・ #9.「英語の擬音語・擬態語」 (4月11日(月),院生によるコンテンツ)

・ #10.「日本の子供が避けて通れないラテン語」 (4月12日(火),学部生によるコンテンツ)

・ #11.「Johnnie Walker は歩いていたか」 (4月13日(水),院生によるコンテンツ)

・ #12.「"Girl", "Lady" は差別?」 (4月14日(木),学部生によるコンテンツ)

・ #13.「||||||||||←読めますか?」 (4月15日(金),院生によるコンテンツ)

・ #14.「パラリンピックの "パラ" ってなに?」 (4月16日(土),学部生によるコンテンツ)

新年度の「英語史スタートアップ」企画はまだまだ続いていきます.引き続きよろしくお願いいたします.

2022-04-12 Tue

■ #4733. 英語史はおもしろい! --- Voicy「英語の語源が身につくラジオ」 (heldio) での連続対談 [heldio][start_up_hel_2022][notice][khelf][hel_education][bibliography][link][youtube][masanyan]

4月1日より「#4722. 新年度の「英語史スタートアップ」企画を開始!」 ([2022-04-01-1]) と題して英語史の学びを応援しています.hellog の姉妹版というべき Voicy 「英語の語源が身につくラジオ」 (heldio) でも,連日,新年度の勢いを借りて普段とは異なる風味の放送をお届けしています.具体的には英語史・英語学を専攻する方々を招いて対談を行ない,様々な角度から同分野の魅力を伝えてきました.この11日間続いてきた対談企画について,改めて振り返りつつ紹介します.

・ 「市川誠先生との対談 長万部はイングランドか!?」(4月2日放送):市川誠先生(東京理科大学)とのおしゃべりです.まさかの「長万部」からつながる地名の英語史.英語史との接点は,日常の身近なところにあります.

・ 「khelf 会長「まさにゃん」による『英語史新聞』の紹介」(4月3日放送):khelf として世界初(?)の『英語史新聞』第1号を発行しました.その編集委員長も務めた khelf 会長からのお話しです.

・ 「khelf 会長「まさにゃん」による「英語史コンテンツ50」の紹介」(4月4日放送):続いて,khelf のもう1つの新年度目玉企画「英語史コンテンツ50」の紹介です.毎日,1つ英語史の話題が上がってきます.同企画の会場はこちらです.

・ 「khelf 会長「まさにゃん」による「第一回古英語模試」」(4月5日放送):khelf 会長が研究・教育活動と趣味(?)の延長で,世界初となる古英語の模試を作成しました.添削サービスあり.

・ 「山本史歩子先生との対談 英語教員を目指す大学生への英語史のすすめ」(4月6日放送):山本史歩子先生(青山学院大学)と,英語教育と英語史の接点について熱く語りました.

・ 「矢冨弘先生との対談 グラスゴー大学話しを1つ」(4月7日放送):矢冨弘先生(熊本学園大学)との,英語史およびグラスゴー大学の話題で盛り上がりました.矢冨先生も私も同大学に留学し,同じ Jeremy J. Smith 先生に師事しました.

・ 「古田直肇先生との対談 標準英語幻想について語る」(4月8日放送):古田直肇先生(東洋大学)との標準英語にまつわる神話を巡る熱い対談です.この問題は,英語史の知恵が最も活かされるトピックだと思っています.

・ 「唐澤一友先生との対談 今なぜ世界英語への関心が高まっているのか?」(4月9日放送):唐澤一友先生(立教大学)との,人気が高まる World Englishes についての対談.なぜ今なのか,議論しました.

・ 「泉類尚貴先生との対談 手に取って欲しい原書の英語史概説書3冊」(4月10日放送):泉類尚貴先生(福島高専)による厳選3冊の紹介.新年度の学び始めに,たいへん役に立つ情報です.その3冊については『英語史新聞』新年度号外としても紹介しています.

・ 「和田忍先生との対談 Baugh and Cable の英語史概説書を語る」(4月11日放送):和田忍先生(駿河台大学)が,世界中の大学で最も広く読まれている英語史概説書といわれる Baugh and Cable について詳しく解説しています.こちらの関連記事もどうぞ.

・ 「井上逸兵先生との対談 YouTube を始めて1月半になりますが」(4月12日放送):井上逸兵先生(慶應義塾大学)と私が週2回公開している「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」について,これまで13回放送の振り返りと未来の展望を語ります.

連続対談はいったんここで終わりますが,今後も折をみて対談を行なっていきたいと思っています.よろしくどうぞ.

2022-04-11 Mon

■ #4732. 英語に関する素朴な疑問を3166件集めました [sobokunagimon][hel_education][link]

毎年この時期の恒例行事ですが,新年度の「英語史」講義の初回では履修学生より「英語に関する素朴な疑問」を募っています.なるべく多く出してもらった上で,ざっと整理してみたところです.内容的に重複するものも多いですが,フラットに数えると今回だけで481件の素朴な疑問が集まりました.

昨年度の「#4389. 英語に関する素朴な疑問を2685件集めました」 ([2021-05-03-1]) にこの481件を新たに追加し,直近3年度分の統合版となる一覧を作りました.合わせて3166件となりました.

・ 英語に関する素朴な疑問の一覧(2020--2022年度の統合版)

さすがにこれだけ集まると上から下まで,右から左までの多種多様な疑問が出そろってる感があります.いずれも英語史・英語学・言語学の観点から真剣に取り上げる価値のある問いです.一見すると子供ぽい,幼稚な問いもあるように見えるかもしれませんが,問い方を工夫し改善すれば学術的な論題になるものばかりです.今回追加した481件についてはすべて目を通しましたが,そのように言い切れます.

学びでは,答えることと同じかそれ以上に,問うことが大事だと考えています.ぜひ皆さんも英語学習のなかでふと疑問に思ったことを大事にしてください.私にとっても「英語に関する素朴な疑問」こそが hellog 執筆の原動力でもあります.以下,関連リンクを張っておきます.

・ 「#3677. 英語に関する「素朴な疑問」を集めてみました」 ([2019-05-22-1])

・ "sobokunagimon" タグの付いた記事一覧

・ 知識共有サービス「Mond」での,英語に関する素朴な疑問への回答

・ 「#4052. 「今日の素朴な疑問」コーナーを設けました」 ([2020-05-31-1])

・ 「#1093. 英語に関する素朴な疑問を募集」 ([2012-04-24-1])

・ 「#4021. なぜ英語史を学ぶか --- 私的回答」 ([2020-04-30-1])

2022-04-10 Sun

■ #4731. 『英語史新聞』新年度号外! --- 英語で書かれた英語史概説書3冊を紹介 [review][hel][bibliography][start_up_hel_2022][hel_education][heldio][hel_herald]

4月1日に『英語史新聞』創刊号が発行されましたが,早くも新年度号外が出ました(笑).khelf(慶應英語史フォーラム)の顧問である泉類尚貴さん(福島高専)による,選りすぐりの英語で書かれた英語史概説書3冊のカジュアルな書評です.「#4722. 新年度の「英語史スタートアップ」企画を開始!」 ([2022-04-01-1]) を受けての,皆さんの英語史の学び始めを応援するための号外発行です.

号外で推薦している3冊は,以下のものです.「#4727. 英語史概説書等の書誌(2022年度版)」 ([2022-04-06-1]) でも紹介している推しの概説書です.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

・ Brinton, Laurel J. and Leslie K. Arnovick. The English Language: A Linguistic History. Oxford: OUP, 2006.

・ Gramley, Stephan. The History of English: An Introduction. Abingdon: Routledge, 2012.

本ブログの文章で推薦するだけでは推しが弱いと思い,泉類さんと Voicy 「英語の語源が身につくラジオ」 (heldio) にて対談してしまいました.「泉類尚貴先生との対談 手に取って欲しい原書の英語史概説書3冊」です.ぜひお聴きください.

泉類さんとの昨年度の Voicy 対談として,「対談 英語史の入門書」および「対談 英語史×国際英語」(2021年10月19日)も関連しますので,どうぞ.

2022-04-09 Sat

■ #4730. World Englishes の学び始めに何冊か本を紹介 [world_englishes][bibliography][start_up_hel_2022][hel_education][link][heldio]

昨今,World Englishes (世界英語)への関心が高まってきています.本ブログでも world_englishes 関連の記事を多く取り上げてきましたが,振り返ってみると,特にここ数年間での取り上げ方が頻繁になってきました.私の関心がそちらに向かっているというよりも,世の中の関心の潮流が先にあり,それをなんとか追いかけているという感じがします.

私自身がこのように学び始めの段階にあるので書誌を紹介するというのもおこがましいのですが,何冊か和書と洋書を挙げてみます.以下のリストには,昨年10月19日に「対談 英語史×国際英語」と題して語り合った泉類尚貴氏からのお勧め図書も含まれています.

・ 唐澤 一友 『世界の英語ができるまで』 亜紀書房,2016年.

・ 里井 久輝 『「世界の英語」リスニング』 アルク,2019年.

・ 寺澤 芳雄(編) 『辞書・世界英語・方言』 研究社英語学文献解題 第8巻.研究社.2006年.

・ Crystal, David. English As a Global Language. 2nd ed. Cambridge: CUP, 2003.

・ Filppula, Markku, Juhani Klemola, and Devyani Sharma, eds. The Oxford Handbook of World Englishes. New York: OUP, 2017.

・ Galloway, Nicola and Heath Rose. Introducing Global Englishes. London: Routledge, 2015.

・ Gramley, Stephan. The History of English: An Introduction. Abingdon: Routledge, 2012.

・ Jenkins, Jennifer. World Englishes: A Resource Book for Students. 2nd ed. London: Routledge, 2009.

・ Mesthrie, Rajend and Rakesh M. Bhatt. World Englishes: The Study of New Linguistic Varieties. Cambridge: CUP, 2008.

・ Trudgill, Peter and Jean Hannah. International English: A Guide to Varieties of English around the World. 6th ed. London: Routledge, 2017.

なお,本日の「英語の語源が身につくラジオ」 (heldio) では,一番上に挙げた本の著者である唐澤一友氏(立教大学)と対談しています.「唐澤一友先生との対談 今なぜ世界英語への関心が高まっているのか?」という興味深いトピックです.

過去の hellog 記事としては「#4558. 英語史と世界英語」 ([2021-10-19-1]),「#4591. 立命館大学での講演「世界の "English" から "Englishes" の世界へ」を終えました」 ([2021-11-21-1]) などがお勧めです.

2022-04-08 Fri

■ #4729. ぜひ英語史学習・教育のために hellog の活用を!(2022年度版) [hel_education][hellog_entry_set][link][start_up_hel_2022]

大学なども新年度が始まりつつあると思います.私の所属する慶應義塾大学も昨日から本格的に学期がスタートしました.昨日の記事「#4728. 2022年度「英語史」講義の初回 --- 慶應義塾大学文学部英米文学専攻の必修科目「英語史」が始まります」 ([2022-04-07-1]) の通りです.

4月1日より khelf(慶應英語史フォーラム)の協力のもと「#4722. 新年度の「英語史スタートアップ」企画を開始!」 ([2022-04-01-1]) しています.英語史の学びを応援するいくつかのイベントがすでに始まっていますが,それらのベースキャンプとして捉えてもらいたいのが,この hellog~英語史ブログです.

hellog には日々英語史に関する話題を上げてきましたが,増え続けるバックナンバーを,キーワードなどを媒介としてリンクで結ぶことにより,一種のデータベースのようなものができあがってくることに気付きました.これは hellog を始めた当初は私も思いも寄らなかった効果なのですが,かなり強力なデータベースができあがっています.私自身,一日に何度も hellog を検索しています.

昨年度の「#4359. ぜひ英語史学習・教育のために hellog の活用を!(2021年度版)」 ([2021-04-03-1]) を上書きする形で,2022年度版を以下に示します.

(1) hellog では,英語に関する素朴な疑問を重視してきました.そのなかから多くの読者の皆様に読まれている記事が浮上してきます.アクセス・ランキングのトップ500記事をご覧ください.

(2) 英語に関する素朴な疑問集もお薦めです.本ブログでは,英語学習者から数年にわたって収集した数々の「英語に関する素朴な疑問」に答えてきました.疑問集をまとめた英語に関する素朴な疑問の一覧(2020年度と2021年度の統合版)もご覧ください.あわせて,最近始めた知識共有サービス「Mond」への回答も,ぜひご一読を.

(3) hellog の音声版というべき「英語の語源が身につくラジオ」 (heldio) を日々運営しています.音声コンテンツ一覧 (heldio & hellog-radio) をご覧ください.hellog 同様,主として英語に関する素朴な疑問を取り上げています.

(4) 講義・講座等で用いてきたスライド資料の多くを,ブログ記事として公開しています.cat:slide よりご覧ください.大きめのテーマを扱っていることが多く,スライドだけでは何のことか分からない部分もあると思いますが,ざっと眺めるだけでも概要は学べると思います.

(5) 毎回の hellog 記事では,雑多でランダムな話題を扱っていますが,多数の記事のあいだの関連性を確保する手段として「カテゴリー」と「記事セット」という概念を採用しています.「カテゴリー」はその名の通り,各記事に付けられているカテゴリー・タグに基づいて記事群をまとめたもので,トップページの右下のアルファベット順に並んでいるカテゴリーの一覧からアクセスできます.トップページ最上部の検索欄に "cat:○○" と入力してもらうこともできます.例えば,"cat:norman_conquest" や "cat:start_up_hel_2022" などと入れてみてください.

(6) もう1つの「記事セット」という概念は,記事番号を連ねることで,複数の任意の記事をまとめて閲覧できる仕様です.トップページ最上部の検索欄に,カンマ区切りの一連の記事番号を入力してみてください.その順序で,見やすい形式で記事が表示されます.

「記事セット」は簡易的なスライドともなるので,私自身も講義・講座に頻繁に利用しています.私がよく行なうのは,例えば「英語語彙の世界性」 (cosmopolitan_vocabulary) という話題について講義しようとする場合に,"##151,756,201,152,153,390,3308" という構成で記事(とそこに含まれる視覚資料)を順に示して解説していくというものです(先頭の "##" は任意).

この新年度には,「英語史スタートアップ」企画に関する記事セットをお薦めしておきましょう.

他にも様々な記事セットを提供してきましたので,具体例として cat:hellog_entry_set の各記事からジャンプしていただければと思います.

(7) 本ブログでは,図表や写真をはじめとする視覚資料をなるべく多く掲載するように努めてきました.とりわけ地図 (map),言語系統図 (family_tree),年表 (timeline) などは多く掲載していますので,お薦めです.漫然と眺めるだけでも学べると思います.画像集も,13年間の蓄積により,だいぶんたまってきました.

(8) トップページの右手に「ツール」という欄があります.CGIを用いた1世代前のスクリプトですでに動かないものもありますが,なかには便利なものもあります.例えば,Frequency Sorterは,単語群を頻度順にソートしてくれる便利ツールで,私もよく使っています.また,hel typist はASCIIのみを用いて発音記号(国際音標文字,IPA)を出力するためのツールで,日々の hellog 執筆に欠かせないツールとなっています.他にもおもしろいツールを探してみてください.cgi や web_service も参照.

(9) hellog の外ではありますが,英語史に関するオンライン(連載)記事を機会あるごとに書いてきました.とりわけ2017年1月から12月にかけて連載した12本のオンライン記事「現代英語を英語史の視点から考える」は,内容的にもまとまっており,お薦めです.もう1つ,昨秋の IIBC (一般財団法人国際ビジネスコミュニケーション協会)のインタビュー「英語はいかにして世界の共通語になったのか」もどうぞ.

(10) 最後に,hellog は雑多な記事群ですので,本格的な学びのためにはまったく不十分です.体系的な英語史の学びのために,ぜひ概説書を読んでください.最新の推薦図書のリストは「#4727. 英語史概説書等の書誌(2022年度版)」 ([2022-04-06-1]) をどうぞ.さらに「#4557. 「英語史への招待:入門書10選」」 ([2021-10-18-1]) と,その heldio 版「対談 英語史の入門書」も参考までに.

今後もオンライン学習・教育の機会は続き,増えていくと予想されます.上記を参考に hellog を有効利用していただければ幸いです.

2022-04-07 Thu

■ #4728. 2022年度「英語史」講義の初回 --- 慶應義塾大学文学部英米文学専攻の必修科目「英語史」が始まります [hel_education][hellog][hellog-radio][heldio][hellog_entry_set][link][start_up_hel_2022]

慶應義塾大学文学部英米文学専攻では,必修科目の1つに「英語史」の講義があります.本日,今年度の同講義が開始となります.1年間をかけて英語の歴史を紐解いていく予定です.

本日の初回は,重要なイントロの回になりますが,本ブログの記事を組み合わせることで講義を展開していく予定です.情報量が多いので,講義で完全消化できなかった場合であっても,履修生の皆さんはいつでもこの記事に戻ってくることができます.また,一般の hellog 読者の方も,以下のリンクを通じて,部分的・擬似的に初回授業を体験できるかと思います.目下,新年度ということで「#4722. 新年度の「英語史スタートアップ」企画を開始!」 ([2022-04-01-1]) として,英語史に関心のあるすべての方々の学びを応援しているので,あえてこのような形態を取る次第です.

1. イントロ

1.1. 「#831. Why "an apple"?」 ([2011-08-06-1]): 不定冠詞 a と an について.heldio の 「なぜ A pen なのに AN apple なの?」もどうぞ.

1.2. 「#2. 自己紹介」 ([2009-05-01-2]): 担当者の紹介

2. 英語史の世界へようこそ

2.1. 「#4546. 新学期の始まりに,英語史の学び方」 ([2021-10-07-1]): 英語史の魅力4点

(1) 英語の見方が180度変わる!

(2) 英語と歴史(社会科)がミックスした不思議な感覚の科目!

(3) 素朴な疑問こそがおもしろい!

(4) 現代英語に戻ってくる英語史

2.2. 「#4361. 英語史は「英語の歴史」というよりも「英語と歴史」」 ([2021-04-05-1]): 魅力 (2) に通じます

2.3. 「なぜ英語史を学ぶのか」の記事セット: 様々な角度から「なぜ学ぶのか」を検討してみました(cf. 「英語史って何のため?」 (heldio) でもしゃべっています)

3. 英語に関する素朴な疑問

3.1. 「#1093. 英語に関する素朴な疑問を募集」 ([2012-04-24-1]): 魅力 (3) に通じます

3.2. 2685件の素朴な疑問

3.3. これまで hellog で取り上げてきた素朴な疑問集

3.4. 知識共有サービス「Mond」で,英語・言語に関する素朴な疑問に回答しています

4. 英語史を日常の話題に

4.1. 「#4359. ぜひ英語史学習・教育のために hellog の活用を!(2021年度版)」 ([2021-04-03-1]): 毎日欠かさず更新している英語史のブログです.この hellog の効果的な使い方の tips をどうぞ.

4.2. 音声コンテンツ一覧 (heldio & hellog-radio): hellog の音声版というべき「英語の語源が身につくラジオ」 (heldio) .毎日欠かさず1本10分未満で英語史の話題をお届けしています.年度初めは英語史研究者との対談ものが多いです.

4.3. 「英語史スタートアップ」企画: 新年度開始に合わせて4月1日より始まっています

4.4. 「#4723. 『英語史新聞』創刊号」 ([2022-04-02-1]): 世界初の英語史に関する新聞の第1号です

4.5. 「#4725. khelf イベント「英語史コンテンツ50」が始まっています」 ([2022-04-04-1]): ほぼ毎日,英語史を専攻するゼミ生・院生から手軽に読める「英語史コンテンツ」がウェブ上にアップされてきます

4.6. 「#4726. 昨年度のコンテンツ企画のベスト10」 ([2022-04-05-1]): 上記だけでは足りない,という方はこちらからどうぞ

4.7. 「#4724. 慶應英語史フォーラム (khelf) の活動」 ([2022-04-03-1]): khelf ホームページと公式ツイッターアカウント @khelf_keio も開設されています

4.8. 「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」: 同専攻の井上逸兵先生と一緒に週2回(水・日)で放送しています

5. 英語史の読書案内

5.1. 「#4727. 英語史概説書等の書誌(2022年度版)」 ([2022-04-06-1]): 今年度版を昨日公表しました

5.2. 「#4557. 「英語史への招待:入門書10選」」 ([2021-10-18-1]),および heldio での「対談 英語史の入門書」

6. ライヴで寄せられた英語の素朴な疑問に即興で答えるコーナー(時間があれば)

2022-04-06 Wed

■ #4727. 英語史概説書等の書誌(2022年度版) [bibliography][hel_education][link][start_up_hel_2022]

毎年度始めに,英語史の学習・研究に役立つ書誌の最新版を公表しています.英語史の学びに活用してもらえればと思います.

初学者にお薦めの図書に◎を,初学者を卒業した段階のお薦めの図書に○を付してあります.各図書の巻末などには,たいてい解題書誌や参考文献一覧が含まれていますので,さらに学習を続けたい方は芋づる式にたどっていくことができます.印刷用のPDFをこちらに用意しましたので,自由に配布していただいて結構です.関連して「#4557. 「英語史への招待:入門書10選」」 ([2021-10-18-1]) もご参照ください.

[英語史(日本語)]

◎ 家入 葉子 『ベーシック英語史』 ひつじ書房,2007年.

・ 宇賀治 正朋 『英語史』 開拓社,2000年.

◎ 唐澤 一友 『多民族の国イギリス --- 4つの切り口から英国史を知る』 春風社,2008年.

◎ 唐澤 一友 『英語のルーツ』 春風社,2011年.

○ 唐澤 一友 『世界の英語ができるまで』 亜紀書房,2016年.

・ 島村 宣男 『新しい英語史 --- シェイクスピアからの眺め ---』 関東学院大学出版会,2006年.

◎ 寺澤 盾 『英語の歴史』 中央公論新社〈中公新書〉,2008年.

・ 高橋 英光 『英語史を学び英語を学ぶ --- 英語の現在と過去の対話』 開拓社,2020年.

・ 中尾 俊夫,寺島 廸子 『図説英語史入門』 大修館書店,1988年.

・ 橋本 功 『英語史入門』 慶應義塾大学出版会,2005年.

◎ 堀田 隆一 『英語史で解きほぐす英語の誤解 --- 納得して英語を学ぶために』 中央大学出版部,2011年.

○ 堀田 隆一 『英語の「なぜ?」に答えるはじめての英語史』 研究社,2016年.

・ サイモン・ホロビン(著),堀田 隆一(訳) 『スペリングの英語史』 早川書房,2017年.

・ 松浪 有(編),小川 浩・小倉 美知子・児馬 修・浦田 和幸・本名 信行(著) 『英語の歴史』 大修館書店,1995年.

・ 柳 朋宏 『英語の歴史をたどる旅』 中部大学ブックシリーズ Acta 30,風媒社,2019年.

・ 渡部 昇一 『英語の歴史』 大修館,1983年.

[英語史(英語)]

○ Algeo, John, and Thomas Pyles. The Origins and Development of the English Language. 5th ed. Thomson Wadsworth, 2005.

◎ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

・ Blake, N. F. A History of the English Language. Basingstoke: Macmillan, 1996.

◎ Bradley, Henry. The Making of English. London: Macmillan, 1955.

○ Bragg, Melvyn. The Adventure of English. New York: Arcade, 2003.

○ Brinton, Laurel J. and Leslie K. Arnovick. The English Language: A Linguistic History. Oxford: OUP, 2006.

・ Bryson, Bill. Mother Tongue: The Story of the English Language. London: Penguin, 1990.

・ Crystal, David. The Stories of English. London: Penguin, 2005.

◎ Fennell, Barbara A. A History of English: A Sociolinguistic Approach. Malden, MA: Blackwell, 2001.

○ Gelderen, Elly van. A History of the English Language. Amsterdam, John Benjamins, 2006.

・ Görlach, Manfred. The Linguistic History of English. Basingstoke: Macmillan, 1997.

○ Gooden, Philip. The Story of English: How the English Language Conquered the World. London: Quercus, 2009.

・ Gramley, Stephan. The History of English: An Introduction. Abingdon: Routledge, 2012.

・ Hogg, R. M. and D. Denison, eds. A History of the English Language. Cambridge: CUP, 2006.

・ Horobin, Simon. Does Spelling Matter? Oxford: OUP, 2013.

◎ Horobin, Simon. How English Became English: A Short History of a Global Language. Oxford: OUP, 2016.

・ Jespersen, Otto. Growth and Structure of the English Language. 10th ed. Chicago: U of Chicago, 1982.

○ Knowles, Gerry. A Cultural History of the English Language. London: Arnold, 1997.

・ McCrum, Robert, William Cran, and Robert MacNeil. The Story of English. 3rd rev. ed. London: Penguin, 2003.

・ Mugglestone, Lynda, ed. The Oxford History of English. Oxford: OUP, 2006.

・ Smith, Jeremy J. An Historical Study of English: Function, Form and Change. London: Routledge, 1996.

○ Strang, Barbara M. H. A History of English. London: Methuen, 1970.

○ Svartvik, Jan and Geoffrey Leech. English: One Tongue, Many Voices. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2006.

[英語史関連のウェブサイト]

・ 家入 葉子 「英語史全般(基本文献等)」 https://iyeiri.com/569 .(より抜かれた基本文献のリスト)

・ 堀田 隆一 「hellog~英語史ブログ」 2009年5月1日~,http://user.keio.ac.jp/~rhotta/hellog/ .

・ 堀田 隆一 「連載 現代英語を英語史の視点から考える」 2017年1月~12月,http://www.kenkyusha.co.jp/uploads/history_of_english/series.html .

・ 三浦 あゆみ 「A Gateway to Studying HEL」 https://sites.google.com/view/gatewaytohel/ .

[英語史・英語学の参考図書]

・ 荒木 一雄・安井 稔(編) 『現代英文法辞典』 三省堂,1992年.

・ 石橋 幸太郎(編) 『現代英語学辞典』 成美堂,1973年.

・ 大泉 昭夫(編) 『英語史・歴史英語学:文献解題書誌と文献目録書誌』 研究社,1997年.

・ 大塚 高信・中島 文雄(監修) 『新英語学辞典』 研究社,1982年.

・ 小野 茂(他) 『英語史』(太田 朗・加藤 泰彦(編) 『英語学大系』 8--11巻) 大修館書店,1972--85年.

・ 佐々木 達・木原 研三(編) 『英語学人名辞典』,研究社,1995年.

・ 寺澤 芳雄(編) 『英語語源辞典』 研究社,1997年.

・ 寺澤 芳雄(編) 『英語史・歴史英語学 --- 文献解題書誌と文献目録書誌』 研究社,1997年.

・ 寺澤 芳雄(編) 『英語学要語辞典』 研究社,2002年.

・ 寺澤 芳雄・川崎 潔 (編) 『英語史総合年表 --- 英語史・英語学史・英米文学史・外面史 ---』 研究社,1993年.

・ 松浪 有・池上 嘉彦・今井 邦彦(編) 『大修館英語学事典』 大修館書店,1983年.

・ Bergs, Alexander and Laurel J. Brinton, eds. English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012.

・ Bergs, Alexander and Laurel J. Brinton, eds. The History of English. 5 vols. Berlin/Boston: Gruyter, 2017.

・ Biber, Douglas, Stig Johansson, Geoffrey Leech, Susan Conrad, and Edward Finegan, eds. Longman Grammar of Spoken and Written English. Harlow: Pearson Education, 1999.

・ Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. Cambridge: CUP, 1995. 2nd ed. 2003.

・ Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of Language. Cambridge: CUP, 1995. 2nd ed. 2003. 3rd ed. 2019.

・ Hogg, Richard M., ed. The Cambridge History of the English Language. 6 vols. Cambridge: CUP, 1992--2001.

・ Huddleston, Rodney and Geoffrey K. Pullum, eds. The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge: CUP, 2002.

・ McArthur, Tom, ed. The Oxford Companion to the English Language. Oxford: OUP, 1992.

・ Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan Svartvik. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman, 1985.

・ van Kemenade, Ans and Bettelou Los, eds. The Handbook of the History of English. Malden, MA: Blackwell, 2006.

2022-04-05 Tue

■ #4726. 昨年度のコンテンツ企画のベスト10 [notice][khelf][hel_education][start_up_hel_2022][hel_contents_50_2022][khelf_hel_intro_2021]

昨日の記事「#4725. khelf イベント「英語史コンテンツ50」が始まっています」 ([2022-04-04-1]) で案内したように,今年度始めの4月1日より,khelf メンバーが日々代わる代わる英語史に関する話題を1つウェブ上にアップするという企画をこちらの特設ページにて実施中です.

今朝は,「第一回 古英語模試」と題する変わり種の英語史コンテンツが上がってきました.出題者は khelf 会長その人です.古英語の「模試」って何? しかも,答案を DM で送ったら採点してくれるってどんなサービス? と驚くばかりの世界初の試みですが,学び心と遊び心の混じった良・珍コンテンツです.

さて,今年度の「英語史コンテンツ50」はまだ始まったばかりですが,1年前の同趣旨の企画「英語史導入企画2021」では49本の英語史コンテンツが集まりました.一覧とリンクは「#4417. 「英語史導入企画2021」が終了しました」 ([2021-05-31-1]) よりご覧ください.

昨年度の「英語史導入企画2021」でも日々上がってくるコンテンツをウェブ上に一般公開してきましたが,企画終了後,閲覧数(プレビュー数+ダウンロード数)を集計してみました.最もよく閲覧された上位10コンテンツを以下に掲載します.さすがに,いずれもおもしろいので,ぜひご一読ください.しばし英語史の魅力を堪能することができます.

・ 第1位(閲覧725回),1. 「be surprised at―アッと驚くのはもう古い?(1)」 (hellog 紹介記事はこちら)

・ 第2位(閲覧711回),8. 「日本人はなぜ Japanese?」 (hellog 紹介記事はこちら)

・ 第3位(閲覧531回),23. 「先生,ここに前置詞いらないんですか?」 (hellog 紹介記事はこちら)

・ 第4位(閲覧493回),41. 「なぜ未来のことを表すための文法が will と be going to の二つ存在するのか?」 (hellog 紹介記事はこちら)

・ 第5位(閲覧485回),20. 「goodbye の本当の意味」 (hellog 紹介記事はこちら)

・ 第6位(閲覧478回),5. 「コロナ(Covid-19)って男?女?」 (hellog 紹介記事はこちら)

・ 第7位(閲覧482回),42. 「この世で一番「美しい」のは誰?」 (hellog 紹介記事はこちら)

・ 第8位(閲覧481回),2. 「借用語は面白い! --- "spaghetti" のスペルからいろいろ ---」 (hellog 紹介記事はこちら)

・ 第9位(閲覧425回),4. 「それ,英語?」 (hellog 紹介記事はこちら)

・ 第10位(閲覧416回),46. 「複数形は全部 -s をつけるだけなら良いのに!」 (hellog 紹介記事はこちら)

閲覧数はコンテンツのおもしろさの1つの指標ではありますが,すべてではありません.数字には反映されない,洞察に富むおもしろいコンテンツは,実は他にもたくさんあります.ぜひ1年前の「英語史導入企画2021」も振り返ってみてください.2,3時間は楽しく過ごせます.

また,昨年度は春のみならず秋にも類似企画を行なっていました.「#4560. ゼミ合宿でのコンテンツ展覧会のベスト作品」 ([2021-10-21-1]) より良作をご堪能ください.

今年度の「英語史コンテンツ50」でも,昨年度を超えるおもしろさのコンテンツが続々と上がってくるはずです.これから毎日,乞うご期待!

2022-04-04 Mon

■ #4725. khelf イベント「英語史コンテンツ50」が始まっています [notice][khelf][hel_education][start_up_hel_2022][hel_contents_50_2022][khelf_hel_intro_2021][masanyan]

連日,新年度に開始した,khelf による「英語史スタートアップ」企画に関する話題をお知らせしています.本日は4月1日から始まっている「英語史コンテンツ50」についてご案内です.

4月1日より開始して,6月上旬までの2ヶ月間ほど,日曜日を除く毎日,khelf メンバーが作成した英語史に関する「コンテンツ」がウェブ上にアップされてきます.いわば,サクッと読める,しかし限りなく知的好奇心をそそる「英語史ネタ」が,日々楽しめるという企画です.

掲載される場所は,khelf ホームページのなかの「英語史コンテンツ50」です.ここに毎日コンテンツが追加されてきますので,ぜひ尽きることのない英語史ネタを堪能してください.新年度ということで,英語史に初めて触れる初学者を念頭に置いたコンテンツが多く上がってくると思います.主として学部生・大学院生によるコンテンツですので,学びの応援という意味合いも含めてどうぞよろしくお願いいたします.日々のコンテンツ情報は khelf の公式ツイッターアカウント @khelf_keio でもお知らせすることになっていますので,ぜひフォローしてリマインダーとしてご利用ください.

実は,昨年度の4月と5月にも同趣旨の「英語史導入企画2021」を実施し,49本の英語史コンテンツが集まりました.当時は,本ブログでも毎日のようにコンテンツを追いかけてレビューしましたが,アレはきつかったです(笑)(「#4417. 「英語史導入企画2021」が終了しました」 ([2021-05-31-1]) および khelf_hel_intro_2021 の記事を参照).素晴らしいトピックが集まったと思います.昨年度のコンテンツについては,今からでもじっくりご鑑賞ください.暇つぶし以上の良質の読書となります.

今回の「英語史コンテンツ50」の催しは,その2022年度版ということになります.「英語史コンテンツ50」については,本日の Voicy 「英語の語源が身につくラジオ」 (heldio) にて,khelf 会長である「まさにゃん」と対談しながら紹介していますので,そちらもお聴きください.

ちなみに,4月1日の一発目は,大学院生による「冠詞はなぜ生まれたのか」と題するたいへん興味深いコンテンツです.ぜひご一読を.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow