2024-09-22 Sun

■ #5627. 周囲で高まりつつあるhel活 [helwa][heldio][voicy][khelf][notice][helkatsu][hel_education][link][note]instagram][hel_herald][helquiz]

9月8日の「英語史ライヴ2024」以降,heldio/helwa や khelf のメンバーを中心に,英語史の学びを推進する活動「hel活」 (helkatsu) がますます盛んになってきています.以前より活動されている方のほか,比較的最近活動を始めた方もおりますが,現段階で一度関連リンクをまとめておきます.ほかにもお気づきのhel活がありましたら,お知らせください.

・ ari さんの note いろんな単語の語源や気になることを書いています

・ umisio さんの note 「heldio の風に乗って」

・ Galois さんの note 普段生活していて「なぜ?」と思ったのものを・・・

・ 菊地翔太さん(専修大学)の note 「英語史の観点から身近な問題を考える」

・ Grace さんの note 「自由気ままに言葉について考える --- hel活(英語史普及活動)応援中」

・ まさにゃんの note 「ショートカット英文法」(←以前は「はじめての古英語」や「ゼロから始めるフリジア語」などの名前でした)

・ みーさんの 「ECCジュニア佐久塚原教室 教室日誌」

・ mozhi gengo さんの note もじくりっぷ

・ 矢冨弘さん(熊本学園大学)の ブログ

・ lacolaco さんの note 「英語語源辞典通読ノート」ほか

・ り~みんさんの note 「工学と言語学との狭間にハマってみた」

・ Lilimi さんの note 「Lilimiのオト」

heldio/helwa の活動としては,9月8日に「古英語LINEスタンプ」が公開・発売されています.今後は「週刊英語史」なる新企画も立ち上げられる予定です.

もちろん khelf(慶應英語史フォーラム)のhel活も絶好調です.9月8日に『英語史新聞』第10号と号外(2024年9月8日版)が発行されたほか,公式 X アカウント @khelf_keio や公式 Instagram アカウント @khelf_keio にて英語史関連コンテンツを発信中です.とりわけ Instagram では,「古英語LINEスタンプ」紹介や英語史クイズのコンテンツ公開するなど,活動が賑わってきています.

ぜひ,上記もろもろのhel活をフォローしていただければ.

2024-09-20 Fri

■ #5625. 朝カルシリーズ講座の第1回「英語語源辞典を楽しむ」をマインドマップ化してみました [asacul][mindmap][notice][kdee][etymology][hel_education][lexicology][vocabulary][lexicography][bibliography][dictionary][heldio][link]

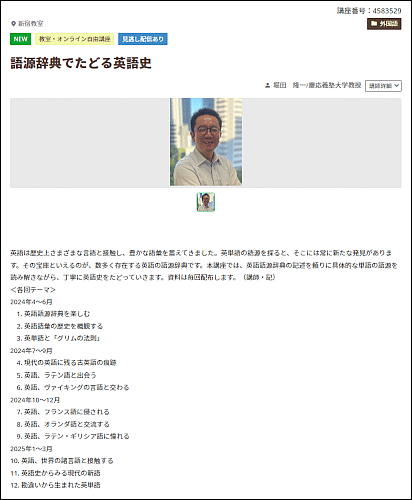

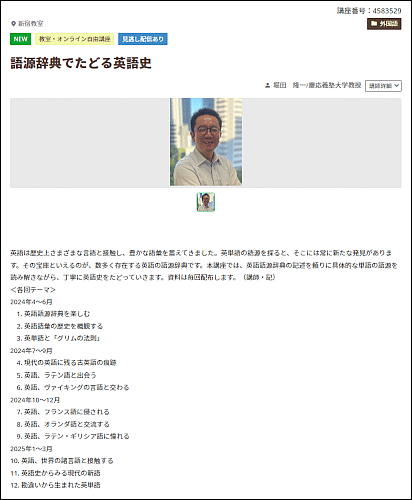

今年度,朝日カルチャーセンター新宿教室にてシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」を月に一度のペースで開講しています.対面・オンラインのハイブリッド形式(見逃し配信あり)です.

次回第6回は9月28日(土)の17:30--19:00に「英語,ヴァイキングの言語と交わる」と題して開講します.古英語と古ノルド語の言語接触に注目します.

全12回のシリーズも半分ほど進んできました.このタイミングで,前半の各回をマインドマップで要約しておくのも有用かもしれないと思い立ち,markmap というウェブ上のツールを用いて,まずシリーズ初回「英語語源辞典を楽しむ」(2024年4月27日開講)のマインドマップを作ってみました(画像としてはこちらからどうぞ).

このシリーズ初回については hellog と heldio の過去回でも取り上げているので,そちらもご参照ください.

・ hellog 「#5453. 朝カル講座の新シリーズ「語源辞典でたどる英語史」が4月27日より始まります」 ([2024-04-01-1])

・ hellog 「#5481. 朝カル講座の新シリーズ「語源辞典でたどる英語史」の第1回が終了しました」 ([2024-04-29-1])

・ heldio 「#1058. 朝カル講座の新シリーズ「語源辞典でたどる英語史」が4月27日より月一で始まります」

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

2024-09-19 Thu

■ #5624. ゼミ学生たちの研究テーマ --- 2泊3日のゼミ合宿より [hel_education][khelf][seminar][sotsuron]

慶應義塾大学文学部英米文学専攻の堀田ゼミでは,9月16日(月)から18日(水)にかけて伊東の温泉宿にて2泊3日のゼミ合宿を実施しました.初日と2日目は,参加した大学院生,学部4年生,学部3年生の総勢32名が,各々の個人研究のテーマを短時間で紹介・発表する「ポスターなしポスターセッション」の課題をこなしました.

「英語史ゼミ」なのですが,実際にはゼミ学生の扱っているテーマは多岐にわたります.何がどう英語史なのかと疑問に思われるテーマもあるかもしれませんが,そのような疑問が生じること自体が英語史の魅力だと考えています.「○○×英語史」の問題を大喜利のように解いていくことにより,英語史のキャパシティが実際に広がっていくからです.皆さんにも,クイズやパズルのように,楽しんでいただければ.

以下,32名の(仮)テーマを掲げます(注:私がリフレーズしたものもあります).

【 大学院生 】

1. 古英語時代における強変化動詞活用の変遷 --- frīġnan

2. Peterborough Chronicle の統語論と語順

3. EEBO TCP を用いた語源的綴字の普及時期の調査

4. 「大母音推移」研究のこれまでとこれから

【 学部4年生(この冬に卒業論文を控えています) 】

5. オーストラリア国内におけるアクセントの変化

6. 接尾辞 -like について

7. 英語の方言が生み出すステレオタイプの動向

8. 法助動詞の衰退

9. 前置詞を伴う動名詞補文の発達

10. 行為者接尾辞としての -ive の立ち位置を探る

11. ラテン・ギリシア複数形の「脱複数化」

12. スラングの残存と廃滅

13. 英単語の多義性 --- fast に焦点を当てて

14. 英語ことわざの形容詞的用法

15. 脱ダイグロシア化が進むシンガポールの言語社会

16. 比較級形容詞と共起名詞の関係性

17. イングランドにおける父称由来の苗字

【 学部3年生 】

18. 呼びかけ語としての man の用法

19. 日本と韓国の英語学習の比較

20. 英訳「ノアの箱舟」の語彙と意味変化

21. 英語省略語の意義,効果,その歴史

22. 言語変化の因果論

23. 英語・ヒンディー語の code-switching

24. ある語に対する類義語の数と,いつどこから増えていったのか

25. 英語史上にみられる code-switching と現代の code-switching の比較

26. 近代英語における wh- 関係節の考察

27. 呼称からみるフィリピン社会

28. 映画『スター・ウォーズ』シリーズにおける役割語

29. 婉曲表現の分類と用法

30. 名詞 lockdown とコロナの関係

31. 9世紀後半における英語振興と英語教育の歴史的背景

32. 今年ひときわ耳にする nomination の選挙ナラティヴ

以上,32名のテーマについては,合宿中に Voicy 収録した2回の配信回も合わせてお聴きください.

・ 「#1206. khelf ゼミ合宿2024秋 at 伊東 --- Day 1」

・ 「#1208. khelf ゼミ合宿2024秋 at 伊東 --- Day 2」

今回の2泊3日のゼミ合宿では,ほかにも英語史に関するグループコンテンツ作成などの活動を行ないました.その様子や成果は,向こう数日間,khelf の公式 X アカウント @khelf_keio や公式 Instagram アカウント @khelf_keio より発信していく予定ですので,ぜひご注目ください.

2024-09-14 Sat

■ #5619. 9月28日(土)の朝カル新シリーズ講座第6回「英語,ヴァイキングの言語と交わる」のご案内 [asacul][notice][kdee][etymology][hel_education][helkatsu][link][lexicology][vocabulary][oe][old_norse][germanic][contact][voicy][heldio]

・ 日時:9月28日(土) 17:30--19:00

・ 場所:朝日カルチャーセンター新宿教室

・ 形式:対面・オンラインのハイブリッド形式(見逃し配信あり)

・ お申し込み:朝日カルチャーセンターウェブサイトより

2週間後の9月28日(土)17:30--19:00に朝日カルチャーセンター新宿教室にてシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」の第6回となる「英語,ヴァイキングの言語と交わる」を開講します.

前回8月24日の第5回では「英語,ラテン語と出会う」と題して,古英語期(あるいはそれ以前の時代)におけるラテン語の語彙的影響に注目しました.今回は8世紀後半から11世紀前半にかけてのヴァイキング時代に焦点を当て,古ノルド語 (old_norse) と古英語の言語接触について解説します.

ヴァイキングとは上記の時期に活動したスカンジナビア出身の海賊を指します.彼らはブリテン島にも襲来し,やがてイングランド東部・北部に定住するようになりました.その結果,古ノルド語を母語とするヴァイキングと古英語を話すアングロサクソン人との間で言語接触が起こりました.

古ノルド語からの借用語は,現代英語に900語ほど残っています.この絶対数はさほど大きいわけではありませんが,基本語や機能語など高頻度で使用される語が多く含まれているのが注目すべき特徴です.講座では具体的な古ノルド語からの借用語を取り上げ,その語源を読み解いていきます.

古ノルド語と英語の接触は非常に濃密なものでした.これは両言語がゲルマン語族に属しており,近い関係にあったことや,両民族の社会的な交流の深さを反映していると考えられます.ヴァイキングの活動を通じた古ノルド語との接触は,英語の語彙に(そして実は文法にも)多大な影響を与えました.現代英語の姿を理解する上で,この歴史的な言語接触の重要性は看過できません.

本シリーズ講座は各回の独立性が高いので,第6回からの途中参加でもまったく問題なく受講できます.新宿教室での対面参加のほかオンライン参加も可能ですし,その後1週間の「見逃し配信」もご利用できます.奮ってご参加ください.お申し込みはこちらよりどうぞ.

なお,本シリーズ講座は「語源辞典でたどる英語史」と題しているとおり,とりわけ『英語語源辞典』(研究社)を頻繁に参照します.同辞典をお持ちの方は,講座に持参されると,より楽しく受講できるかと思います(もちろん手元になくとも問題ありません).

(以下,後記:2024/09/21(Sat))

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

2024-09-13 Fri

■ #5618. 早朝の素朴な疑問「千本ノック」 with 小河舜さん --- 「英語史ライヴ2024」より [hel_education][heldio][notice][sobokunagimon][senbonknock][hellive2024][helwa][ogawashun]

9月8日(日)に Voicy heldio を通じて12時間ライヴ配信としてお届けした「英語史ライヴ2024」では,早朝から夕方まで様々な英語史の番組が組まれていました.早朝一番 6:30 からの番組は,標題の通りの「早朝の素朴な疑問「千本ノック」 with 小河舜さん」でした.55分間にわたり,小河舜さん(上智大学)と私が,英語に関する素朴な疑問に対し,主に英語史の観点から回答し議論しました.

「千本ノック」は heldio の人気シリーズではありますが,今回は「英語史ライヴ2024」という一大イベントを盛り上げるための火付け役の位置づけでしたので,早朝ながらもハイテンションでお届けしました.プレミアムリスナー(=ヘルメイト)3名をギャラリーとしてお迎えし,ギャラリーや生配信リスナーからの投げ込み質問にも答えるという形で,勢いのある55分間となったと思います.早朝から,のべ77名のリスナーにライヴでお聴きいただきましたが,この数には本当に驚きました.ありがとうございます.

以下,今回の千本ノックで取り上げた8件の素朴な疑問を,おおよその分秒とともに一覧します.お時間のあるときにお聴きいただければ.

(1) 09:02 --- なぜ英語の歌詞は日本語の歌詞よりも聞き心地がよいのですか?

(2) 15:20 --- cow/beef,pig/pork のように,生きている場合と食肉の場合とで違う単語が使われますが,chicken はどちらにも同じ単語を使えるのはなですか?

(3) 20:01 --- AIでは実現不可能な言語の性質ってなんでしょうか?

(4) 25:17 --- 基本的に英語では修飾語句は後ろからかかるのに、どうして1語の形容詞は前からかかるのですか?

(5) 30:20 --- 「give 人 物」という語順は「give 物 to 人」と書き換えられるとされますが,何か違いはありますか?

(6) 36:30 --- 「5W1H」について,なぜ how だけ <h> で始まるのですか?

(7) 40:30 --- study と student で <u> の部分の発音の仕方が異なるのはなぜですか?

(8) 44:22 --- 日本語の読点や英語のコンマには,付け方の決まりはあるのですか?

参考までに過去3回分の「千本ノック」のへのリンクを張っておきます.それより前の回については,senbonknock の記事をご参照ください.

・ 「#1054. 年度初めの「英語に関する素朴な疑問 千本ノック」生放送 with 小河舜さん」

・ 「#1069. 千本ノック(生放送) with 小河舜さん --- 陸奥四人旅 その2」

・ 「#1178. 千本ノック for 夏スク「英語史」」

2024-09-11 Wed

■ #5616. 『英語史新聞』号外が発行されました --- 『英語語源辞典』制作にかかわる貴重なエピソード [hel_herald][notice][khelf][hel_education][link][hellive2024][helkatsu][kdee][kenkyusha]

昨日の記事「#5615. 『英語史新聞』第10号が発行されました」 ([2024-09-10-1]) で khelf(慶應英語史フォーラム)のhel活成果物をご紹介しました.

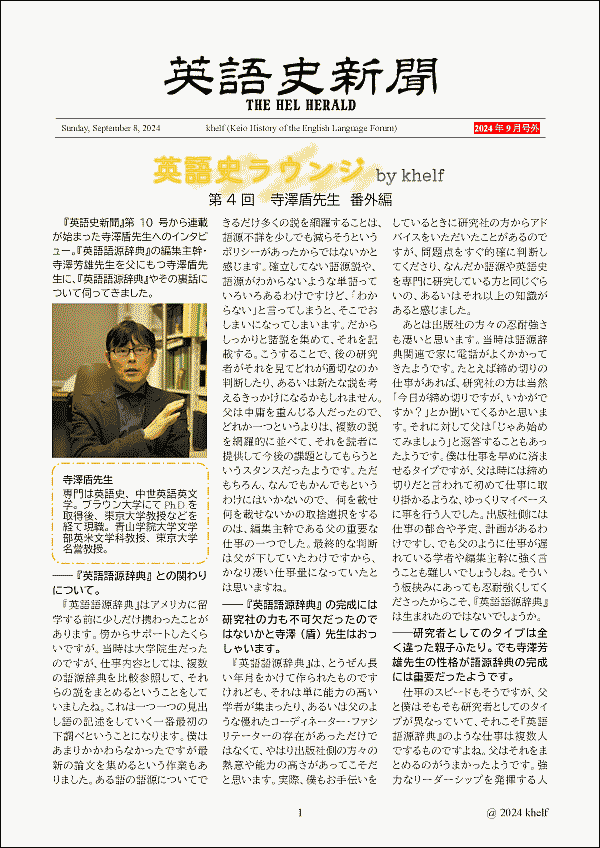

実は第10号が公開された日に,号外(2024年9月8日版)が合わせて公開されました.英語史ラウンジ by khelf 「第4回 寺澤盾先生 番外編」を掲載した,2面からなる号外です.

第10号の「英語史ラウンジ」では寺澤盾先生(青山学院大学教授,東京大学名誉教授)とのインタビュー記事の前半を掲載しました.そのインタビュー記事の後半は次号に掲載される予定ですが,それとは別に寺澤先生とのインタビュー時にお宝エピソードを伺うことができました(ちなみに,インタビューを担当したのは私ではなく khelf のシニアメンバーたちです).それは,寺澤盾先生の御尊父である寺澤芳雄先生が編まれた『英語語源辞典』(研究社) (= KDEE) の誕生秘話というべき貴重なエピソードです.インタビューは寺澤盾先生の研究室で行なわれましたが,その研究室に同辞典のゆかりの品があり,そちらの写真を撮影させていただきました.伺ったエピソードは番外編として,しかも号外として発行するにふさわしい内容であると『英語史新聞』の編集委員会が判断し,今回の号外を作成し公開することになった次第です.ぜひお読みください.

この hellog でも度々お伝えしてきた通り,私は『英語語源辞典』の推し活をしている KDEE ファンです.これまでの推し活履歴や関連する記事については,以下の記事をお読みください(ほかにも kdee より多数の記事にアクセスできます).

・ 「#5210. 世界最強の英語語源辞典 --- 寺澤芳雄(編集主幹)『英語語源辞典』(研究社,1997年)」 ([2023-08-02-1])

・ 「#5261. 研究社会議室での3回にわたる『英語語源辞典』をめぐるインタビューが完結」 ([2023-09-22-1])

・ 「#5436. 私の『英語語源辞典』推し活履歴 --- 2024年3月15日版」 ([2024-03-15-1])

・ 「#5522. 私の『英語語源辞典』推し活履歴 --- 2024年6月9日版」 ([2024-06-09-1])

・ 「#5553. 寺澤芳雄(編集主幹)『英語語源辞典』(研究社,1997年)の新装版 --- 「いのほた言語学チャンネル」でも紹介しました」 ([2024-07-10-1])

『英語語源辞典』は今年6月に新装版が刊行されましたが,早くも重版が決定しています.今回の号外記事を通じて,ますます多くの方々に同辞典の魅力が伝わればと期待しています.

(以下,後記:2024/09/27(Fri))

2024-09-10 Tue

■ #5615. 『英語史新聞』第10号が発行されました [hel_herald][notice][khelf][hel_education][link][hellive2024][helkatsu]

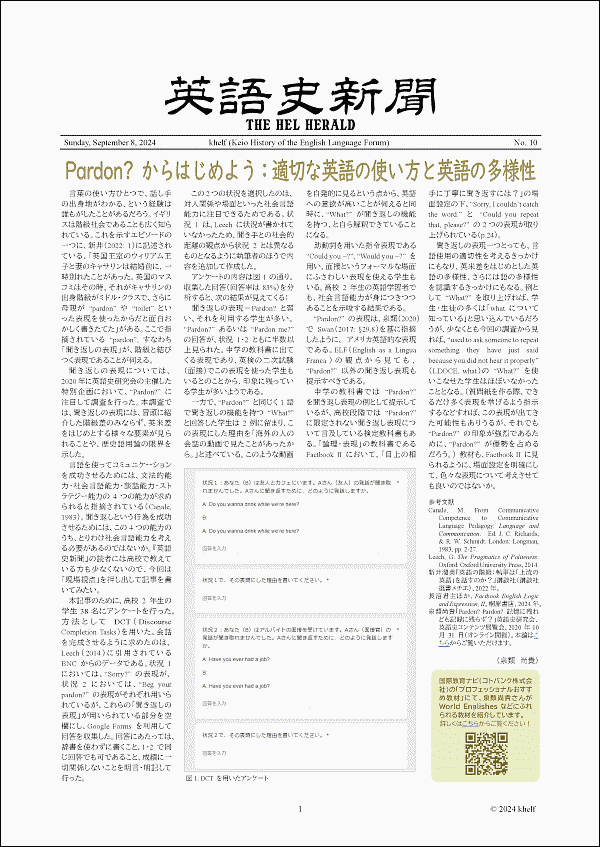

Voicy heldio を通じて「英語史ライヴ2024」が開催されていた一昨日の9月8日,khelf(慶應英語史フォーラム)が制作している『英語史新聞』シリーズの第10号がウェブ上で公開されました.こちらよりPDFで自由に閲覧・ダウンロードできます.

2022年4月1日の創刊号発行から3年半ほどが経ちますが,ついに第10号の大台に乗りました.ここまで号を重ねてくることができましたのも,khelf のhel活を応援してくださっている読者の皆さんのおかげです.この場をお借りして感謝申し上げます.

実は今回の第10号は「英語史ライヴ2024」内の 10:30--10:55 に配信された番組「『英語史新聞』第10号のお披露目」にて,編集委員会の面々より直々に公開されました.番組に耳を傾けていたリスナーさんには URL を開示し,公開収録の来場者にはA3カラー印刷した新聞を会場で配りました.番組内では,第10号制作に関わった編集委員や執筆者に,それぞれの記事を紹介してもらい,記事執筆の背景を語ってもらいました.こちらの番組の音源は収録しておりますので,後日 heldio の通常配信としてお届けする予定です.

さて,今回の第10号は過去号よりも5割増量しての6面構成です.記事のラインナップは以下の通りです.簡単な紹介文も付します.

・ Pardon? から始めよう:適切な英語の使い方と英語の多様性(第1面)

言葉の階級と聞き返しの表現の関連性に注目する,社会言語学・語用論的な記事です.階級差や英米差が現れる「聞き返し」の表現にフォーカスを当てています.高校生を対象に行なったアンケート調査を通じて,社会言語能力の重要性や Pardon? という表現の使われ方について考えます.英語の多様性を感じてもらえれば.

・ ちょっと深掘り!大母音推移 --- 研究の流れと5つの「謎」(第2面)

英語の音変化として著名な「大母音推移」に焦点を当て,そのプロセスを紹介しつつ,研究史を概説します。特に議論が続く5つの「謎」を取り上げ,同変化の奥深さに迫ります.音の変化がなぜ起こったのか,一緒に考えてみませんか.

・ 英語史ラウンジ by khelf 「第4回 寺澤盾先生 前編」(第3--4面)

英語史研究者にインタビューするシリーズの第4弾は,なんと寺澤盾先生(青山学院大学教授,東京大学名誉教授)のご登場です.寺澤先生が幼少期のアメリカ体験から英語史研究者になるまでのエピソードを振り返られています.英語との出会い,アメリカでのカルチャーショック,そして研究者としての道を歩む中での葛藤が率直に語られています.英語史の道を志す学生や研究者にとって共感を呼ぶ内容です.

・ 発音しない <h> とは?(第5面)

英語における黙字 <h> に焦点を当て,hour や honest のような語において <h> がなぜ発音されないのかを,歴史的な観点から解説します.黙字の英語史的背景を通じて,英語学習者が抱える「綴字と発音の乖離」の疑問に答えてくれる記事です.

・ 英語史クイズ Basic(第6面)

英語史に関するクイズを通して,英語史の基本を楽しく学ぶ新企画の登場です.英語史の始まりとされる,449 年頃にブリテン島への侵入・定住を行ったのは? 考えて答えてみた後,答え合わせをし,解説を読んでみてください.

今号の執筆陣は,学部3年生から khelf 顧問までと多岐にわたります.いつもの通り編集委員,執筆陣,レイアウト担当など多くのメンバーが協力して制作しました.監修にも時間をかけていますので,ぜひゆっくりじっくりお読みいただければば幸いです.

もし学校の授業などの公的な機会(あるいは,その他の準ずる機会)にお使いの場合には,ぜひこちらのフォームを通じてご一報くださいますと khelf の活動実績の把握につながるほか,『英語史新聞』編集委員の励みともなります.ご協力のほどよろしくお願いいたします.ご入力いただいた学校名・個人名などの情報につきましては,khelf の実績把握の目的のみに限り,記入者の許可なく一般に公開するなどの行為は一切行なわない旨,ここに明記いたします.フォームへの入力を通じ,khelf による「英語史をお茶の間に」の英語史活動(hel活)への賛同をいただけますと幸いです.

最後に『英語史新聞』のバックナンバー(号外を含む)も紹介しておきます.こちらも合わせてご一読ください(khelf HP のこちらのページにもバックナンバー一覧があります).

・ 『英語史新聞』第1号(創刊号)(2022年4月1日)

・ 『英語史新聞』号外第1号(2022年4月)(2022年4月10日)

・ 『英語史新聞』第2号(2022年7月11日)

・ 『英語史新聞』号外第2号(2022年7月)(2022年7月18日)

・ 『英語史新聞』第3号(2022年10月3日)

・ 『英語史新聞』第4号(2023年1月11日)

・ 『英語史新聞』第5号(2023年4月10日)

・ 『英語史新聞』第6号(2023年8月14日)

・ 『英語史新聞』第7号(2023年10月30日)

・ 『英語史新聞』第8号(2024年3月4日)

・ 『英語史新聞』第9号(2024年5月12日)

(以下,後記:2024/09/27(Fri))

2024-09-01 Sun

■ #5606. 8月の後半,Mond で3件の素朴な疑問に回答しました [mond][sobokunagimon][hel_education][notice][link][helkatsu][superlative][prefix][semantics][antonymy][gender]

9月が始まりました.8月14日の記事「#5588. ここ数日 Mond で5件の素朴な疑問に回答しました」 ([2024-08-14-1]) の後,8月後半に知識共有サービス Mond にて3件の素朴な疑問 (sobokunagimon) を取り上げました.最近のものから遡ってリンクを張ります.

(1) 最上級を用いた表現で「among 最上級」や「one of 最上級」がありますが,この翻訳として適切な表現をどうすべきでしょうか?

(2) disprove の dis- はどのような意味でしょうか?

(3) ヨーロッパの言語には男性名性,女性名詞などの性があります.名詞に性があることは,言語学上どのようなメリットがあるのでしょうか?

いずれも興味深い質問です.まず (1) について.日本語では「最も○○な」は原則として1つしかないと理解されるため,英語の「最も○○なものの1つ」という表現が意味不明(よくても翻訳調)です.これをどう考えればよいのか,という問いでした.私もかつて抱いたことのある話題でしたので,真正面から向き合ってみました.

(2) は接頭辞 dis- の多義性の問題です.最終的には「反対」や「否定」といっても様々ですよね,という議論なのですが,質問者の並々ならぬ問題意識が感じられ,私もタジタジしました.おもしろい視点だと思います.

(3) については,文法性 (grammatical gender) に関する話題で,Mond でもすでに何度か取り上げてきたトピックでした.しかし,今回の質問は「言語学的な機能は何か?」という踏み込んだものだったので改めて私も考えてみました.

「質問」のキモはやはり角度なのだなと,今回も実感しました.鋭い角度の「英語に関する素朴な疑問」をお待ちしています!

2024-08-29 Thu

■ #5603. 「英語史ライヴ2024」の協賛出版社さんよりたくさん書籍をご提供いただいています [hellive2024][khelf][voicy][heldio][helkatsu][hel_education][notice]

10日後のことになりますが,9月8日(日)に12時間連続(6:00--18:00)の Voicy heldio 公開生配信イベント「英語史ライヴ2024」 (hellive2024)が khelf(慶應英語史フォーラム)主催で開催されます.都内某所の会場に60名ほどの登録参加者が参集し,1日がけの英語史イベントとなります.khelf メンバーや helwa リスナーとの雑談あり,『英語史新聞』第10号や古英語LINEスタンプのお披露目あり,研究者との対談あり,英語史クイズありと賑やかにお届けする予定です.

ライヴイベントの詳細および最新情報は,khelf による特設ホームページをご覧ください.合わせて以下の関連コンテンツもどうぞ.

・ hellog 「#5568. 9月8日(日)「英語史ライヴ2024」を開催します」 ([2024-07-25-1])

・ heldio 「#1145. 重大告知 --- khelf 主催「英語史ライヴ2024」の出演者と協賛社の発表」(2024年7月18日)

今回のライヴイベントには多くの出版社さんに協賛いただいています.出演される研究者による書籍や堀田の拙著を含む多くの出版物をご提供いただいており,それは当日の「英語史クイズ」の景品として,あるいはリスナープレゼントとして,当日の会場参加者や heldio リスナーに開放される予定です.以下に,協賛出版社さん(五十音順)とご提供の書籍を一覧します.向こう10日間でラインナップがさらに付け加えられる可能性もありますので,8月29日版の情報としてお示しします.

リスナープレゼント対象書籍とプレゼント応募のために必要となる「キーワード」等の情報は当日の生配信で開示します!

【 朝倉書店 】

・ 井上 逸兵(編) 『社会言語学』 朝倉日英対照言語学シリーズ[発展編]1 朝倉書店,2017年.(5部)

・ 服部 義弘・児馬 修(編) 『歴史言語学』 朝倉日英対照言語学シリーズ[発展編]3 朝倉書店,2018年.(5部)

【 開拓社 】

・ 保坂 道雄 『文法化する英語』 開拓社,2014年.(2部)

・ 秋元 実治 『Sherlock Holmes の英語』 開拓社,2017年.(2部)

・ 家入 葉子・堀田 隆一 『文献学と英語史研究』 開拓社,2022年.(2部)

・ 秋元 実治(編),片見 彰夫・福元 広二・田辺 春美・山本 史歩子・中山 匡美・川端 朋広・秋元 実治(著) 『近代英語における文法的・構文的変化』 開拓社,2023年.(2部)

・ 渡辺 拓人・柴﨑 礼士郎(編著) 『英語史における定型表現と定型性』 (Formulaic Expressions and Formulaicity in the History of English) Tokyo: Kaitakusha, 2023.(1部)

・ Jespersen, Otto(著),中村 捷(訳) 『エッセンシャル英文法』 開拓社,2024年.(1部)

・ 宗宮 喜代子 『歴史をたどれば英語がわかる --- ノルマン征服からの復権と新生』 開拓社,2024年.(2部)

【 研究社 】

・ 寺澤 芳雄 『聖書の英語の研究 --- 英訳聖書の古典 (AV) に親しむための手引き』 研究社,2016年.(3部)

・ 堀田 隆一 『英語の「なぜ?」に答えるはじめての英語史』 研究社,2016年.(3部)

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.(3部)

・ 研究社特製ノート(非売品)(30部)

【 昭和堂 】

・ 大石 晴美(編) 『World Englishes 入門』 昭和堂,2023年.(5部)

【 大修館書店 】

・ 高田 博行・田中 牧郎・堀田 隆一(編著)『言語の標準化を考える --- 日中英独仏「対照言語史」の試み』 大修館,2022年.(2部)

【 中央大学出版部 】

・ 堀田 隆一 『英語史で解きほぐす英語の誤解 --- 納得して英語を学ぶために』 中央大学出版部,2011年.(3部)

【 白水社 】

・ 白水社の月刊誌『ふらんす』2024年4月号から9月号までの6号分とPR誌『白水社の本棚』(合わせて3セット)

【 早川書房 】

・ サイモン・ホロビン(著),堀田 隆一(訳) 『スペリングの英語史』 早川書房,2017年.(1部)

・ ガイ・ドイッチャー(著),椋田 直子(訳),今井 むつみ(解説) 『言語が違えば、世界も違って見えるわけ』 早川書房,2022年.(1部)

・ 越前 敏弥 『名作ミステリで学ぶ英文読解』 早川書房,2023年.(1部)

【 ひつじ書房 】

・ 秋元 実治 『増補 文法化とイディオム化』 ひつじ書房,2014年.(1部)

以上,協賛出版社さん,ありがとうございます! 「英語史ライヴ2024」当日もお楽しみに.

2024-08-28 Wed

■ #5602. helwa コンテンツ for 「英語史ライヴ2024」 --- 新企画がスタート! [heldio][helwa][hellive2024][helwa_contents_for_hellive2024][helkatsu][hel_education][helmate][notice][khelf]

↑↑↑ 本企画の特設ページ「helwa コンテンツ for 「英語史ライヴ2024」へようこそ」へ今すぐアクセス ↑↑↑

来たる2024年9月8日(日),Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にて12時間連続の公開生収録のイベント「英語史ライヴ2024」(hellive2024) が開催されます.khelf(慶應英語史フォーラム)主催の,英語史に特化した企画です.英語史系イベントとしては前代未聞の試みとなります.詳しくは「英語史ライヴ2024」特設ページをご覧ください.

さて,「英語史ライヴ2024」には事前登録した数十名の方々が会場に参集します.参加者には khelf メンバー,大学(院)生,研究者などが含まれますが,とりわけ熱量をもって日本各地から参集してくる方々がいます.それは heldio のプレミアムリスナー限定配信チャンネル「英語史の輪」 (helwa)(月額800円の有料配信)に加わっているプレミアムリスナーたち,またの名を「helメイト」の面々です.

とりわけhelメイトの皆さんに「英語史ライヴ2024」を何倍も楽しんでいただくために,事前に「helwa コンテンツ」企画を催すことに致しました.この企画に賛同いただいたhelメイトの方々には,事前に英語史に関する「コンテンツ」と称するエッセイ風の読み物を自由に作成していただき,ラジオネーム記名で,あるいは匿名で,ご提出いただきました.その寄せられてきたコンテンツを,「英語史ライヴ2024」の2週間ほど前の8月26日(月)より,毎日1つずつ(ただし土日は2つずつ),こちらのページで公開していくという企画です.

helwa コンテンツの内容は,必ずしも学術的ではありませんし,その必要もありません.英語史を楽しめる内容であることが最大のポイントです.勉強になるコンテンツ,くすっと笑えるコンテンツ,作成者の切り口を味わえるコンテンツ,何でもありです.

「英語史ライヴ2024」当日の11:30--11:55には「helwa コンテンツの講評」と題する生配信が予定されています.コンテンツ作成者にもトークに加わっていただき,このコンテンツが勉強になった,あのコンテンツが笑えた,などワイワイ楽しい25分にしたいと思います.そのためにも,ぜひhelメイトはもとより多くの方々に,ライヴの前までに helwa コンテンツを鑑賞しておいていただければ幸いです.

では,本企画の特設ページ「helwa コンテンツ for 「英語史ライヴ2024」へようこそ」よりコンテンツをたっぷりお楽しみください.すでに3本のコンテンツが公開されています.

新企画のお知らせについては,heldio より「#1185. helwa コンテンツ for 「英語史ライヴ2024」 --- 新企画がスタート!」もお聴きください.

2024-08-25 Sun

■ #5599. 夏スク「英語史」の1週間を終えました --- 履修者からのコメントを紹介 [hel_education][hellog][inohota][youtube][yurugengogakuradio]

先日の月曜日に「#5593. 2024年度の夏期スクーリング「英語史」講義が始まります」 ([2024-08-19-1]) でお伝えしましたが,この1週間は通信教育課程の「英語史」集中講義に文字通り集中していました.昨日無事に講義を終えました.履修された30名ほどの皆さんも,お疲れ様でした.

最終日,履修者全員に,なぜこの講義を履修したのかをリアクションペーパーで書いてもらいました.また,講義全体の感想も自由に記述してもらいました.それをいくつか紹介したいと思います.

まず本講義の履修の動機づけについて,全体として以下のものが多かったようです.

・ 拙著『英語の「なぜ?」に答えるはじめての英語史』(研究社,2016年)を読んで

・ 本ブログを読んで

・ YouTube 「いのほた言語学チャンネル」を視聴して

・ YouTube 「ゆる言語学ラジオ」を視聴し,英語の語源や英語史に関心をもって

・ 以前,井上逸兵先生の集中講義「英語学」を履修したときに,次は「英語史」と薦められた(←井上先生の「営業」の効果でしょうか(笑))

日々,hel活 (helkatsu) として各種媒体で英語史の話題を発信していますが,多くの方々に英語史の魅力が届いているということでしょうか.たいへん嬉しいコメントでした.

続けて,1週間の講義を受けた自由記述の感想より.

英語史はある程度英語を理解した上で学ぶ分野に思われます.しかし,このような英語との繋がりは「中学生或いは高校一年生あたりに教育されるとこれまでの日本人の英語理解の困難を緩和するのではないでしょうか」.

英語の文法や発音が難しくてあまり英語を勉強するのは好きではなかったのですが,今回の授業を通して,英語の奥深さについて知ることができ,英語学習へのモチベーションが上がりました.

時間的制約もあり,今回の講義の内容は非常に表面的であったと感じたので,独学意欲が増したと同時に,通学生がうらやましくなった.

大きな話題ばかりで英語史は通時的な視点を与えてくれる事を実感する講義でした.また,英語を俯瞰し,つきあい方を見直すきっかけにもなりました.

大学以来30年間,英語史を勉強したり,あきてやめたりを繰り返していましたが,数年前に先生の著書『英語の「なぜ?」に答えるはじめての英語史』を読んで,非常に分かりやすく,一度授業を受けたくなり,今回願いがかなって受講できました.

英語史の講義で様々な現代英語の持っている問題や不完全性・不自然性を実感すると,かえって英語学習のモチベーションが下がってしまうような気がしたのですが,それなら学習する言語をその言語の完成度で選ぶべきなのかと,また疑問に感じてしまいました.そこで気付いたのは英語を世界共通語として認識しているからこういう困惑に当たるのであって,一つの歴史を持つ一つの言語として学べばより面白く感じられるかもしれないということでした.今回の講義で英語の歴史への理解を深めて,様々な不完全性を飲み込みながら外国の人々ともそれを共有してコミュニケーションを取れれば良いと思いました.

1週間,それぞれの学びと気づきがあったことと思います.英語史,皆で引き続き学んでいきましょう!

2024-08-24 Sat

■ #5598. 千本ノック for 夏スク「英語史」 --- 月曜日に生放送でお届けしました [hel_education][hellog][heldio][notice][sobokunagimon][senbonknock]

「#5593. 2024年度の夏期スクーリング「英語史」講義が始まります」 ([2024-08-19-1]) でお伝えした通り,今週は慶應義塾大学通信教育課程の夏期スクーリングで「英語史」の集中講義を行なってきました.本日がその最終日となります.

初日の月曜日,履修者の皆さんに「英語に関する素朴な疑問」 (sobokunagimon) を寄せてもらい,授業後に Voicy heldio にて恒例の「英語に関する素朴な疑問 千本ノック」」を生配信しました.そのアーカイヴが「#1178. 千本ノック for 夏スク「英語史」となります.60分ほどの長尺となりますが,お時間のあるときにお聴きいただければ.

13の疑問を取り上げています.以下に本編(第2チャプター)の分秒を挙げておきますので,ご参照ください.

(1) 01:23 --- なぜ英語の大文字と小文字では同じ形のものと違う形のものがあるのですか?

(2) 08:43 --- なぜ女性だけ Miss と Mrs. の違いがあるのですか?

(3) 12:30 --- なぜ大文字が廃れないのですか?

(4) 19:03 --- なぜ people は複数扱いなのですか?

(5) 22:28 --- なぜオーストラリア英語で name を「ナイム」,Monday を「マンダイ」と発音するのですか?

(6) 25:48 --- [k] の発音は <c> や <k> で綴られますが,その使い分けは何ですか?

(7) 31:11 --- なぜ英語は単数と複数の違いにうるさいのですか?

(8) 35:57 --- 英語母語話者は発音記号を読めないのですか?

(9) 38:47 --- 可算名詞と不可算名詞とは何なのですか?

(10) 41:45 --- フランス語では正しい語法を決める組織としてアカデミー・フランセーズが設立されましたが,英語ではそのような組織はないのですか?

(11) 46:55 --- 3人称代名詞について,単数では he, she, it と区別があるのに,複数では they と1つになってしまうのはなぜですか?

(12) 50:50 --- なぜ英語では分かち書きをするのですか?

(13) 55:23 --- なぜ英語では津波は "tsunami" なのですか?

前回,前々回の千本ノックは,小河舜さんとタッグを組んでの回答でした.そちらも好評につき,ぜひ以下からアクセスしていただければ.

・ 「#5475. 久しぶりの千本ノック収録を公開しています」 ([2024-04-23-1])

・ 「#5492. 「英語に関する素朴な疑問 千本ノック」 --- 小河舜さんと東北本線普通列車より生放送でお届けしました」 ([2024-05-10-1])

2024-08-19 Mon

■ #5593. 2024年度の夏期スクーリング「英語史」講義が始まります [hel_education][hellog][heldio][hellog_entry_set][link][helkatsu][notice][khelf][inohota][hellive2024][hel_herald]

本日より,慶應義塾大学通信教育課程の夏期スクーリング科目「英語史」が開講します.土曜日までの6日間にわたる集中講義です.

本日の初回講義では,本ブログの記事を組み合わせながら英語史の世界への導入を図ります.履修生の皆さんは,いつでもこちらの記事に戻ってきてください.

1. イントロ

1.1. 不定冠詞 a と an について: 「#831. Why "an apple"?」 ([2011-08-06-1]),heldio 「#1. なぜ A pen なのに AN apple なの?」

1.2. 「英語史」講義担当者の紹介: note 「堀田隆一のプロフィール」,heldio 「#1171. 自己紹介 --- 英語史研究者の堀田隆一です」,「#2. 自己紹介」 ([2009-05-01-2])

2. 英語史の世界へようこそ

2.1. 英語史の魅力4点: 「#4546. 新学期の始まりに,英語史の学び方」 ([2021-10-07-1])

(1) 英語の見方が180度変わる

(2) 英語と歴史(社会科)がミックスした不思議な感覚の科目

(3) 素朴な疑問こそがおもしろい

(4) 現代英語に戻ってくる英語史

2.2. 「#4361. 英語史は「英語の歴史」というよりも「英語と歴史」」 ([2021-04-05-1]): 魅力 (2) に通じます

2.3. 「なぜ英語史を学ぶのか」の記事セット: 様々な角度から「なぜ学ぶのか」を検討してみました(cf. heldio 「#444. 英語史を学ぶとこんなに良いことがある!」や heldio 「#112. 英語史って何のため?」でも取り上げています)

3. 英語に関する素朴な疑問

3.1. 「#1093. 英語に関する素朴な疑問を募集」 ([2012-04-24-1]): 魅力 (3) に通じます

3.2. 3166件の素朴な疑問

3.3. これまで hellog で取り上げてきた素朴な疑問集

3.4. 知識共有サービス「Mond」で英語・言語に関する素朴な疑問に回答しています

4. 英語史を日常の風景に

4.1. 「#5097. hellog の読み方(2023年度版)」 ([2023-04-11-1]): 2009年5月1日より毎日更新している英語史のブログです.この hellog の効果的な使い方の tips をどうぞ.合わせて「#5362. 2023年によく読まれた hellog 記事は?」 ([2024-01-01-1]) もご覧ください.

4.2. 音声コンテンツ一覧 (heldio & hellog-radio): hellog の音声版というべき Voicy 「英語の語源が身につくラジオ」 (heldio) .2021年6月2日より毎朝6時に1本10分ほどで英語史の話題をお届けしています.日々の英語史の学びのためにフォローしてください.英語史の話題が日常になります.「#5093. heldio の聴き方(2023年度版)」 ([2023-04-07-1]),「#5098. 英語史を学び始めようと思っている方へ hellog と heldio のお薦め回一覧(2023年度版)」 ([2023-04-12-1]),「#5554. リスナー投票による heldio 2024年第2四半期のランキング」 ([2024-07-11-1]) も参照.

4.3. 「#5091. khelf の沿革,活動実績,ミッションステートメント」 ([2023-04-05-1]): khelf HP,公式 X アカウント @khelf_keio,公式 Instagram アカウント @khelf_keio より情報を発信しています.

4.4. 「#5496. 『英語史新聞』第9号が発行されました」 ([2024-05-14-1]): 世界初の英語史を主題とする新聞の第9号です.

4.5. khelf イベント「英語史コンテンツ50+」が始まっており,まだ続いています: 今年4月10日より休日を除く毎日,英語史を専攻するゼミ生・院生から手軽に読める「英語史コンテンツ」がウェブ上にアップされてきます.上記だけでは足りないという方は,過年度の同企画もどうぞ.

4.6. もう1つの khelf イベント「#5568. 9月8日(日)「英語史ライヴ2024」を開催します」 ([2024-07-25-1]) もご参照ください.

4.7. 「いのほた言語学チャンネル」(旧「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」): 2022年2月26日より同専攻の井上逸兵先生(英語学・言語学)と一緒に週2回(水)と(日)の午後6時に動画を公開しています

5. 講義の進め方

5.1. 講義スライド,テキスト,リアクションペーパー提出課題,試験,評価について

5.2. 指定テキストは拙著『英語の「なぜ?」に答えるはじめての英語史』(研究社,2016年).本書のコンパニオン・サイトもあります.

5.3. 英語史の読書案内:「#5462. 英語史概説書等の書誌(2024年度版)」 ([2024-04-10-1]),「#4557. 「英語史への招待:入門書10選」」 ([2021-10-18-1]),heldio 「対談 英語史の入門書」

5.4. 過年度の「英語史」履修生の言葉: 「#5393. 2023年度,1年間の「英語史」の講義を終えて」 ([2024-02-01-1]),heldio 「#974. 1年間の「英語史」の講義を終えて --- 2023年度版」

6. 履修生よりライヴで寄せられた英語の素朴な疑問に即興で答える「千本ノック」

以上,スクーリングの1週間,そしてその後も,知的興奮に満ちた英語史ライフをお楽しみください! 関連して「#5463. 2024年度の「英語史」講義が始まります --- 慶應義塾大学文学部英米文学専攻の必修科目」 ([2024-04-11-1]) もどうぞ.

なぜ英語史を学ぶのか.迷ったら,まず「#444. 英語史を学ぶとこんなに良いことがある!」を.

2024-08-17 Sat

■ #5591. 8月24日(土)の朝カル新シリーズ講座第5回「英語,ラテン語と出会う」のご案内 [asacul][notice][kdee][etymology][hel_education][helkatsu][link][lexicology][vocabulary][oe][latin][voicy][heldio]

1週間後の8月24日(土)17:30--19:00に朝日カルチャーセンター新宿教室にてシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」の第5回となる「英語,ラテン語と出会う」を開講します.

前回,7月27日の第4回では「現代の英語に残る古英語の痕跡」と題して,古英語の語彙,語形成,ケルト語からの僅少な影響に注目しました.そこでは古英語が純度の高いゲルマン系の語彙を保っており,造語能力も豊かであったことを解説しました.

しかし,古英語にも諸言語からの借用語は確かにありました.少数のケルト借用語の存在についてはすでに触れましたが,その他にもラテン語語や古ノルド語からの借用語が各々数百語(以上)の規模で古英語に入ってきていたのです.数百語ほどの数では語彙全体のなかではさほど目立たないのも確かですが,その後の豊富な語彙借用の歴史を念頭におけば,古英語期が英語史上重要な位置づけにあることが理解できるでしょう.

今回の講座では,古英語期(あるいはそれ以前の時代)におけるラテン語の語彙的影響に注目します.また,ラテン語の影響が語彙的・言語的なレベルにとどまらず文化的な次元にまで及んだことにも触れます.

本シリーズ講座は各回の独立性が高いので,第5回からの途中参加などでもまったく問題なく受講できます.新宿教室での対面参加のほかオンライン参加も可能ですし,その後1週間の「見逃し配信」もご利用できます.奮ってご参加ください.

なお,本シリーズ講座は「語源辞典でたどる英語史」と題しているとおり,とりわけ『英語語源辞典』(研究社)を頻繁に参照します.同辞典をお持ちの方は,講座に持参されると,より楽しく受講できるかと思います(もちろん手元になくとも問題ありません).

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

2024-08-14 Wed

■ #5588. ここ数日 Mond で5件の素朴な疑問に回答しました [mond][sobokunagimon][hel_education][notice][link][helkatsu][be]

この夏休み,定期的に知識共有サービス Mond に寄せられてきた英語関連の素朴な疑問 (sobokunagimon) に回答しています.直近5件ほどの回答を,新しい順に並べます.

(1) なぜ be 動詞に属する動詞は be しかないのに,そんなに大仰な名前が付いているのでしょうか?

(2) 形容詞の屈折に -er という優等比較の屈折形態があるのに対して,劣等比較の屈折形態がないのはなぜですか?

(3) 関係詞は2文を1文にまとめる役割があると言われますが,2文にするか1文にするかで意味合いは異なるのでしょうか?

(4) 英語の "subjunctive mood" について,英語史的な知見をいろいろと知りたいと思っておりまして,質問させていただきます.

(5) 「be + 過去分詞」の過去分詞は 動詞なんですか, 形容詞なんですか?

それぞれ難問ですね.答えそのものというよりも,答え方に注目していただけますと幸いです.他にも様々な答え方がありますし,むしろここから議論が始まるものだと思っています.

これらの質問は一見素朴に見えて,実は英語の歴史や言語学の深い洞察を必要とするお題ばかりです.英語学習者の皆さんが日頃感じている疑問が,実は言語学的に非常に興味深い問題であることも少なくありません.このような Mond への質問をお待ちしています!

2024-08-10 Sat

■ #5584. なぜ英語ではいつも主語が必要なの? --- 中学生のための英語史 [sobokunagimon][voicy][heldio][notice][hel_education][hel_for_junior_high_school_students][subject][japanese][helkatsu]

標題は,あらゆる世代の英語学習者からよく尋ねられる素朴な疑問です.この疑問について,中学生を念頭において回答する heldio を2回に分けて収録しました.ぜひお聴きください.

・ 「#1166. なぜ英語ではいつも主語が必要なの? --- 中学生のための英語史」

・ 「#1167. 続・なぜ英語ではいつも主語が必要なの? --- 中学生のための英語史」

最初の配信回では,日本語では主語が省略できるのに英語では省略できないのはなぜか,という問題意識を念頭に,今回の質問に真正面から答えました.

一方,続編では見方を変えて,英語でも実は主語の省略はないわけではない,むしろ部分的には省略されている,と主張しました.ここから,英語と日本語は意外と似ている側面もあるのだな,と気づいてもらえれば幸いです.

今後,今回のような「中学生のための英語史」 (hel_for_junior_high_school_students) シリーズに力を入れていきたいと思っています.関連して,過去の hellog 記事「#5352. なぜ英語を学ばなければならないの? --- 中学生からの反響」 ([2023-12-22-1]) もご参照ください.

2024-08-01 Thu

■ #5575. 最近 Mond で5件の素朴な疑問に回答しました [mond][sobokunagimon][hel_education][notice][link][helkatsu]

ここ1週間ほどで,知識共有サービス Mond に寄せられてきた英語関連の素朴な疑問 (sobokunagimon) に5件ほど回答しました.新しい順に並べてみます.

(1) OK'd や OD'd という表現を見かけました.このアポストロフィはなぜついているのでしょうか?

(2) 英語の助動詞 can, shall, may, will などの過去形 could, should, might, would と,一般動詞の過去形語尾 -ed とは関係があるのでしょうか?

(3) take care of や listen to などの「群動詞」は受動態などにおいて1つの動詞であるかのように振る舞います.このように本来は統語上ひとまとまりではないものが群動詞的な性質を帯びた経緯について教えてください.

(4) なぜ cut は cut-cut-cut と変化しないのでしょうか? また,read は read-read-read と同様ですが,こちらはなぜ発音だけ変化するのでしょうか?

(5) コーラ,ノートのように日本語には「長音」がありますが,なぜ日本語に転写するときにこのように新しい記号を作る必要があったのでしょうか?

形態論,統語論,正書法に関する質問が寄せられてきました.いずれも一言では答えられないような問いではありますが,なるべく英語史・英語学の観点そのものを知ってもらればという思いで回答しています.ですので,答えそれ自体だけではなく,議論の展開にも注目していただければ.

Mond への鋭い質問をお待ちしています!

2024-07-25 Thu

■ #5568. 9月8日(日)「英語史ライヴ2024」を開催します [hellive2024][khelf][voicy][heldio][helwa][helkatsu][hel_education][notice]

Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」のイベントのご案内です.2024年9月8日(日)に12時間連続の公開生収録の「英語史ライヴ2024」 (hellive2024) を都内某所で開催します! khelf(慶應英語史フォーラム)主催の,英語史に特化した大企画です.英語史系イベントとしては前代未聞の試みとなります.

学界の一線で活躍する研究者の先生方との対談を企画しているほか,「英語史クイズ」や人気シリーズ「はじめての古英語」なども予定しています.また,多くの出版社より協賛いただくことになっております.

当日は午前6時から午後6時まで,12時間の Voicy heldio 生配信をお届けします.公開生収録には,khelf メンバー,他大学の関係者の先生方や学生たちが立ち会います.

そのほか,Voicy heldio のプレミアムリスナー限定配信チャンネル「英語史の輪」 (helwa)(月額800円のサブスク)のリスナーさんにもご登録の上ご参加いただけます.詳しくは7月18日(木)の配信回「【英語史の輪 #160】「英語史ライヴ2024」への参加を正式に募集します(生配信)」をお聴きください.「英語史ライヴ2024」に参加するために helwa にお入りいただくことも歓迎いたします.

今から1ヶ月半ほど後のイベントですが,目下 khelf で鋭意準備中です.7月25日現在,「英語史ライヴ2024」に関して決まっていることを一覧します.

【メイン MCs】

・ 青木輝さん(khelf 会長,慶應義塾大学大学院生)

・ 藤原郁弥さん(慶應義塾大学大学院生)

・ 「まさにゃん」こと森田真登さん(武蔵野学院大学,元 khelf 会長)

・ 小河舜さん(上智大学)

・ 金田拓さん(帝京科学大学)

・ 堀田隆一(慶應義塾大学)

【対談予定の先生(五十音順)】

・ 秋元実治先生(青山学院大学名誉教授)

・ 家入葉子先生(京都大学)

・ 井上逸兵先生(慶應義塾大学)

・ 今村洋美先生(中部大学)

・ 田辺春美先生(成蹊大学)

・ 福元広二先生(法政大学)

・ 保坂道雄先生(日本大学)

・ 和田忍先生(駿河台大学)

【協賛出版社(五十音順)】

・ 朝倉書店

・ 開拓社

・ 研究社

・ 昭和堂

・ 大修館書店

・ 中央大学出版部

・ 白水社

・ 早川書房

・ ひつじ書房

【配信予定の番組】

・ 先生方との対談

・ 人気シリーズ「はじめての古英語」

・ 英語史クイズ

・ 『英語史新聞』第10号お披露目

・ 『英語語源辞典』読書会

・ 古英語LINEスタンプお披露目

今後の決定事項は随時 heldio の配信回や,khelf の公式 HP より「英語史ライヴ2024」特設ページにてお知らせしていきます.また,khelf の公式 X アカウント @khelf_keio,および khelf の公式 Instagram アカウント @khelf_keio からもイベント情報を発信していきます.日々ご注目ください.

とりわけ heldio では,頻繁に「英語史ライヴ2024」関連の告知配信をお届けしていく予定です.これまでの重要な告知回を挙げておきます.

・ 「#1119. 9月8日(日)「英語史ライヴ2024」を開催します by khelf」(2024年6月22日)

・ 「#1145. 重大告知 --- khelf 主催「英語史ライヴ2024」の出演者と協賛社の発表」(2024年7月18日)

・ 「#1152. 【速報】「英語史ライヴ2024」スポンサー,研究社との打合報告」(2024年7月25日)

「英語史ライヴ2024」,準備段階からおおいに盛り上げていきたいと思います.応援をよろしくお願いいたします.

2024-07-17 Wed

■ #5560. 7月27日(土)の朝カル新シリーズ講座第4回「現代の英語に残る古英語の痕跡」のご案内 [asacul][notice][kdee][etymology][hel_education][helkatsu][link][lexicology][vocabulary][oe][voicy][heldio]

今年度,朝日カルチャーセンター新宿教室にてシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」を月に一度のペースで開講しています.4,5,6月と3回の春期クールを終え,この7月からは夏期クールが始まります.

第4回は来週末の7月27日(土)の夕方 17:30--19:00 に開講されます.お申し込み窓口が開いておりますので,ぜひこちらより詳細をご確認ください.講座形式はいわゆるハイブリッド形式で,新宿教室での対面受講,あるいはリアルタイム・オンラインでの受講が可能です.また申込みされた方は,「見逃し配信」として,その後1週間,講座を視聴できます.ご都合の良い方法でご参加ください.以下の通り,本シリーズは全12回を予定していますが,各回,各クールの独立性は高いので,夏期クールより初めての受講であっても,まったく問題ありません.

1. 英語語源辞典を楽しむ(2024年4月27日)

2. 英語語彙の歴史を概観する(2024年5月18日)

3. 英単語と「グリムの法則」(2024年6月8日)

4. 現代の英語に残る古英語の痕跡(2024年7月27日)

5. 英語,ラテン語と出会う(2024年8月24日)

6. 英語,ヴァイキングの言語と交わる(2024年9月28日)

7. 英語,フランス語に侵される(日付未定)

8. 英語,オランダ語と交流する(日付未定)

9. 英語,ラテン・ギリシア語に憧れる(日付未定)

10. 英語,世界の諸言語と接触する(日付未定)

11. 英語史からみる現代の新語(日付未定)

12. 勘違いから生まれた英単語(日付未定)

7月以降の夏期クールも毎月1回,指定の土曜日の夕方 17:30--19:00 に開講する予定です.春期クールから続いているシリーズではありますが,各クール,各回とも独立性の高い講座ですので,夏期クールより初めてのご参加であっても,まったく問題ありません.

春期クール3回の広い意味での「イントロ」を終え,夏期クールはいよいよ英語語彙史の具体的な記述が始まります.第4回は「現代の英語に残る古英語の痕跡」と題して,英語史の幕開きとなる古英語 (Old English) の時代に注目します.古英語とは紀元449--1100頃の英語を指しますが,語彙においても,そして発音,文字,文法においても,現代英語とは驚くほど異なる言語でした.現代の観点からみると,例えば古英語の語彙は,その多くの割合が現代まで生き延びずに,死語となっています.古英語と現代英語の語彙は,内容も規模も大きく異なるのです.

確かに語彙の断続性は著しいのですが,語彙の継続性にも注目したいところです.第4回講座の目標は,古英語と現代英語の語彙が間違いなくつながっているという事実を確認することです.

第4回のお知らせと概要は,先日 Voicy heldio でもお話ししました.「#1140. 7月27日(土),朝カルのシリーズ講座第4回「現代の英語に残る古英語の痕跡」が開講されます」をお聴きください.

シリーズでは『英語語源辞典』(研究社)を頻繁に参照します.同辞典をお持ちの方は,講座に持参されると,より楽しく受講できるかと思います(もちろん手元になくとも問題ありません).

本シリーズに関する hellog の過去記事へリンクを張っておきますので,ご参照ください.

・ 「#5453. 朝カル講座の新シリーズ「語源辞典でたどる英語史」が4月27日より始まります」 ([2024-04-01-1])

・ 「#5481. 朝カル講座の新シリーズ「語源辞典でたどる英語史」の第1回が終了しました」 ([2024-04-29-1])

・ 「#5486. 5月18日(土)の朝カル新シリーズ講座第2回「英語語彙の歴史を概観する」のご案内」 ([2024-05-04-1])

・ 「#5511. 6月8日(土)の朝カル新シリーズ講座第3回「英単語と「グリムの法則」」のご案内」 ([2024-05-29-1])

・ 「#5528. 朝カル講座の新シリーズ「語源辞典でたどる英語史」の春期3回が終了しました」 ([2024-06-15-1])

春期クールは,私の歴代朝カル講座のなかで最も多くの方々に受講していただきました.第4回から始まる夏期クールも,多くの方々のご参加をお待ちしております!

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』 研究社,1997年.

2024-06-29 Sat

■ #5542. 「ゼロから学ぶはじめての古英語」 Part 9 with 小河舜さん,まさにゃん,村岡宗一郎さん [voicy][heldio][masanyan][ogawashun][oe][oe_text][beowulf][hajimeteno_koeigo][hel_education][notice][popular_passage][literature][preterite-present_verb][helkatsu]

先週の木曜日,6月20日(木)の夜に,堀田研究室に4名の英語史学徒が集結しました.そこで Voicy heldio にて「はじめての古英語」シリーズの第9弾を収録し,それを一昨日「#1124. 「はじめての古英語」第9弾 with 小河舜さん&まさにゃん&村岡宗一郎さん」としてお届けしました.生配信ではありませんでしたが,ライヴ感のある充実した内容となっているかと思います.ぜひお聴きいただければ.

今回の収録は,レギュラーメンバーの小河舜さん(上智大学),「まさにゃん」こと森田真登さん(武蔵野学院大学)に加え,村岡宗一郎さん(日本大学)をお呼びして収録しました.今回は古英語のある1文に集中しましたが,それだけで十分に堪能することができました.

上記のシリーズ回の翌日には「#1125. 「はじめての古英語」第9弾のアフタートーク」で,さらに4人が盛り上がる様子をお届けしています.個々のメンバーによる音読もあり,こちらも必聴です.

シリーズを重ねるにつれ,お聴きの皆さんの古英語への関心が高まってきているように感じます.さらにいえば,hel活 (helkatsu) 全般が活気づいてきています.リスナーの Grace さんによる A to Z の「英語史研究者紹介」というべき note,lacolaco さんによる「英語語源辞典通読ノート」,Lilimi さんによる古英語ファンアートを含む「Lilimiのオト」,り~みんさんによる X 上での古英語音読の試みなど,さまざまに盛り上がってきています

「はじめての古英語」シリーズ (hajimeteno_koeigo),これからも続けていければと思います.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow