2020-10-21 Wed

■ #4195. なぜ船や国名は女性代名詞 she で受けられることがあるのですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][hel_education][gender][personal_pronoun][personification][pc]

今でも英文法書などで触れられる機会があるからでしょうか,標題の質問はよく問われます.船や国名は無生物ですから,人称代名詞としては中性の人称代名詞 it で受けるのが適切のように思われますが,ときに女性の人称代名詞 she で受けられます.

・ There were over two thousand people aboard the Titanic when she left England.

・ Look at my sports car. Isn't she a beauty?

・ France increased her exports by 10 per cent.

・ After India became independent, she chose to be a member of the Commonwealth.

英語の歴史を少しかじっている方は,古英語には,フランス語やドイツ語などに現在も存在している文法性 (grammatical gender) があったということを知っているかと思います.古英語ではすべての名詞が男性,女性,中性のいずれかに振り分けられており,しかもその名詞の指示対象の生物学的な性とは必ずしも一致していなかったという,厄介な名詞分類があったのです.すると,船や国家を受ける she も古英語時代の文法性の名残ではないかと疑われるかもしれません.

しかし,そうではありません.「船」についていえば古英語の sċip (ship) は中性名詞でしたし,bāt (boat) も男性名詞でした.つまり,古英語の文法性は無関係です.では,なぜ現代英語では she が用いられることがあるのでしょうか.解説をどうぞ.

古英語で機能していた文法性は,中英語期にかけて崩壊していきます.この中英語期に,大陸の文学・文化の影響を受けて,前時代の文法性とは独立した「擬人性」という別種のジェンダーが発達することになったのです.船を始めとする乗り物や道具,そして国家などは,その舵取り役は歴史を通じて主に男性が担ってきました.船首や為政者である男性は,船や国家を「連れ合い」「愛人」「支配・制御すべきもの」として女性に見立てたということかもしれません.

ただし,近年の英語ではこの慣習は失われてきており,とりわけ公的な言葉使いとしては避けられるようになってきていることは付け加えておきましょう.

ということで,標題の素朴な疑問に対しては,中英語期以降に発達した「擬人性」の伝統を受け継いできたから,と答えておきます.この話題について深く知りたい方は,ぜひ ##3647,852,853,854,1912,1028,1517の記事セット をどうぞ.

2020-10-18 Sun

■ #4192. 形容詞 able と接尾辞 -able は別語源だった! --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][hel_education][etymology][suffix][latin][loan_word][derivation][word_formation][productivity]

今回は,決して「素朴な疑問」としてすら提起されることのない,驚きの事実をお届けします.私もこれを初めて知ったときには,たまげました.英語史・英語学を研究していると,何年かに一度,これまでの長い英語との付き合いにおいて当たり前とみなしていたことが,音を立てて崩れていくという経験をすることがあります.hellog ラジオ版には,そのような目から鱗の落ちる経験を皆さんにもお届けすることにより,あの茫然自失体験を共有しましょう,という狙いもあります.able と -able が無関係とは信じたくない,という方は,ぜひ聴かないないようお願いします.では,こちらの音声をどうぞ.

単体の形容詞 able も接尾辞 -able も,ラテン語の形容詞(語尾)さかのぼるという点では共通していても,成り立ちはまるで異なるのです.端的にいえば,次の通りです.

・ 形容詞 able = 動詞語幹 ab + 形容詞語尾 le

・ 接尾辞 -able = つなぎの母音 a + 形容詞語尾 ble

語源的には以上の通りですが,現代英語のネイティブの共時的な感覚としては(否,ノン・ネイティブにすら),able と -able は明らかに関係があるととらえられています.この共時的な感覚があるからこそ,接尾辞 -able は「?できる」の意で多くの語幹に接続し,豊かな語彙的生産性 (productivity) を示しているのです.この問題と関連して,##4071,4072の記事セットをどうぞ.

2020-10-14 Wed

■ #4188. なぜ sheep の複数形は sheep なのですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][hel_education][number][plural][oe][sound_change][analogy][high_vowel_deletion][analogy]

sheep, deer のような普通名詞の複数形は,どういうわけか無変化で sheep, deer のままです.英語には,このような「単複同形」と呼ばれる名詞が少ないながらもいくつか存在しますが,いったいどのような背景があるのでしょうか.ラジオの解説をお聴きください.

英語の歴史においては,もともとは sheep にせよ deer にせよ,単数形と複数形は形態的に区別されていました.古英語より前の時代には,単数形 scēap に対して *scēapu,同様に単数形 dēor に対して *dēoru のように,語尾によって単複が区別されていたのです.しかし,古英語期までに,専門的には「高母音削除」(high_vowel_deletion) と呼ばれる音変化が生じて語尾の -u が消失し,単複同形となってしまっていたのです.

さて,このタイプの単語に,動物や単位を表わす名詞が少なからず含まれていたことが,続く中英語期の展開においてポイントとなってきます.主として狩猟対象となる動物(群れ)や数の単位を表わす名詞は,単数よりも複数で用いられることが多いのは自然に理解できるでしょう.これらの名詞は,複数形で使われるのがデフォルトなのです.すると,あえて -s などをつけて複数形であることを明示する必要もなく,そのまま裸の形で実質的に複数を表わすという慣習が拡がりました.もともと古英語期には複数形に -s 語尾をとっていた fish ですら,この慣習に巻き込まれて単複同形となりました.結果として,狭い意味領域ではありますが,動物の群れや数の単位を表わすいくつかの名詞が,英語では特殊な「単複同形」を取ることになったのです.具体的には,sheep, deer, fish, carp や hundred, thousand, million, billion などの名詞です.

sheep や deer は,このような傾向のモデルとなった,古英語から続く老舗の名詞なのです.しかし,改めて強調しておきますが,sheep や deer とて,古英語より前の時代には,きちんと形態的に異なる複数形を示していたということです.音変化とその後の語彙・意味的な類推作用 (analogy) の結果,現代のような単複同形になっているのだということを銘記しておきたいと思います.

この問題と関連して,##12,1512,2232の記事セットを参照していただければと思います.

2020-10-11 Sun

■ #4185. なぜ number の省略表記は no. となるのですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][hel_education][doublet][abbreviation][latin]

今回もよく尋ねられる素朴な疑問です.number の省略表記であれば nu. などとなりそうなところですが,なぜか no. となっています.この o はいったいどこから来たのでしょうか.これは英語史が得意とするタイプの問題です.音声の解説を聴いてください.

いかがだったでしょうか.no. は number を省略したものではなく,number の語源であるラテン語 numerus の奪格単数形である numero を省略したものだったのです.number と no. の関係は,したがって,直系の母娘関係ではなく,従姉妹くらいの関係ということになります.究極的には同語源であり,語頭の n- も共通しているので,かえって紛らわしいわけですが,上記のような背景がありました.

解説のなかで関連して触れた i.e (= id est "that is") や e.g. (= exempli gratia "for example") などは,省略表記と元の表現があまりに異なっており,直接の省略であるわけがないとすぐに分かるのですが,no. (= numero "in number") の場合にはなまじ似ているだけに,だまされてしまいますね.英語に「音読み」と「訓読み」があったという事実にも驚いたのではないでしょうか.

この問題と関連して,##750,1042の記事セットを是非ご一読ください.

2020-10-10 Sat

■ #4184. 10月31日,英語史研究会主催「英語史コンテンツ展覧会」のお知らせ [notice][academic_conference][hel_education]

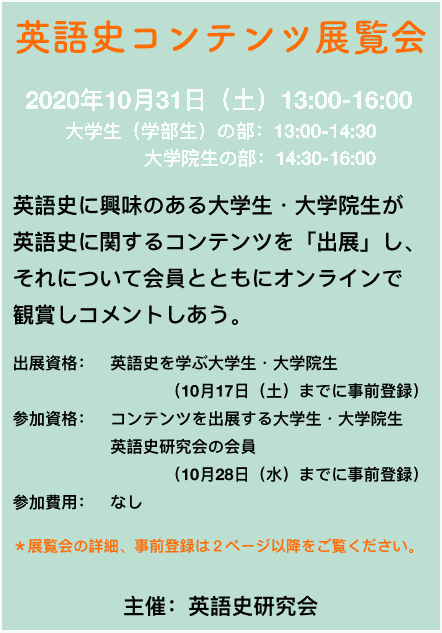

3週間後の10月31日(土)の13:00?16:00に,英語史研究会が主催するオンライン特別企画「英語史コンテンツ展覧会」が開催されます.詳細な案内はこちらのPDFをご覧ください.

同研究会の会員か否かは問わず,英語史に関心のあるすべての大学(学部)生・院生に開かれた英語史ファンイベントです.お互いに「英語史の小ネタ」を披露し,ツイート風にコメントしあい,楽しく英語史を学ぼうという企画です.コロナ下でオンライン授業の続いている大学も多いかと思いますが,英語史への関心を共有する全国からの大学生どうしが横につながることのできる貴重な機会となるのではないでしょうか.

原則として審査はなく,参加費もかからず,本番ではコンテンツも匿名で出されるので,学生の皆さんは安心して「出展」できます.本ブログもいわば「英語史の小ネタ」集ですので,このブログを講読している大学(院)生の方は,ぜひ出展を検討してみてはいかがでしょうか.

出展希望者は,1週間後の10月17日(土)までにこちらのフォームより事前登録をどうぞ.事前登録では,名前,メールアドレス,所属大学(院),コンテンツの仮題等の記入が求められます.その後,10月24日(土)までにコンテンツの完成品をオンラインで提出し,10月31日(土)午後の「展覧会」で互いに鑑賞し合うという流れです.ふるってご出展ください.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2020-10-07 Wed

■ #4181. なぜ child の複数形は children なのですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][hel_education][number][plural][double_plural][oe]

不規則な名詞複数形の「なぜ?」は素朴な疑問の定番といってよいでしょう.しかも,英語史による説明が威力を発揮する疑問の定番とも言えます.(私自身,ある意味ではこの疑問を追い続けて英語史のの研究者になったといっても過言ではありません.)

ほとんどの名詞が -(e)s をつけて複数形を作るわけですが,少数の名詞は feet, sheep, phenomena, oxen など,予想もできない(つまり暗記するよりほかにない)複数形を作ります.そのような不規則な名詞複数形の最たるものが children です.なぜ単数形 child に -ren をつけると複数形になるのか,わけが分かりません.厳密な類例もないのです(先の oxen とちょっと似た匂いは感じさせますが).

この不可解な名詞複数形の謎を解くべく,歴史をひもといてみましょう.音声解説をお聴きください.

古英語には,名詞複数形の作り方が数種類ありました.そのうちの1つに -ru という語尾がありました.これが無事に残っていれば child の複数形は childru を経由して childer ほどの形態になっていたはずです.しかし,大多数の名詞が,古英語期より優勢であった -(e)s 語尾を付加する方法(あるいは,それに次いで優勢だった -(e)n 語尾による方法)に靡いていき,高頻度語であるがゆえに大勢から取り残されてしまった当該語 child の複数形 childru/childer は,周囲から浮いてしまう結果となりました.-ru/-er 複数の仲間が周りにいなくなってしまい,その語尾だけでは複数形であることを明示するのに頼りないと感じられたのでしょうか,中英語期にもう1つの有力な語尾である -(e)n を付して,新たなる複数形 children を作り出すに至ったのです.その後 -(e)s 複数がますます伸張するにつれて -(e)n 複数は衰えていき,oxen に痕跡を残す程度になってしまいましたが,children もある意味ではその仲間といえます.本来は r のみで複数を表わせたのですが,さらに -en も加えたという意味で,語源的な観点からは2重複数 (double_plural) の事例といわれます.

-(e)s 複数形への一本化の潮流は,ざっと千年ほど続いてきました.この潮流を考えれば,遠くない未来に children も *childs に置き換えられる運命なのかもしれません.children は,古英語の伝統と中英語期の革新を合わせて示す,英語史上銘記すべき稀な複数形なのです.

この問題と関連して,##146,218,145,337,2826の記事セットをご覧ください.とりわけ「「ことばを通時的にみる」とは?」をお薦めします.

2020-10-04 Sun

■ #4178. なぜ仮定法では If I WERE a bird のように WERE を使うのですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][hel_education][be][verb][subjunctive][preterite][conjugation][inflection]

よく寄せられる素朴な疑問です.通常の言い方(直説法)では I was a bird. (私は鳥だった)ですが,非現実的な仮定として「もし私が鳥だったら…」と表現したい場合には妙な過去形を用いて If I WERE a bird . . . とすることになっています.最近の口語では If I WAS a bird . . . のような「通常の」言い方も認められるようになってきてはいるようですが,規範的には If I WERE a bird . . . が推奨されています.この were とは,いったい何なのでしょうか.以下の解説をお聴きください.

最も重要な点は,歴史的には動詞の活用に関して直説法と接続法(=一般的に「仮定法」として知られているもの)は,2つの明確に異なるものとして区別されていたということです.現代的な形態で説明すれば,直説法では I was, you were, he was, we were などと活用していましたが,接続法では I were, you were, he were, we were などと活用(むしろ無活用)していたのです.色々なスロットで同じような形態を使い回しているといえば,確かにそのように見えるのですが,そもそも直説法と接続法の系列は異なっていたという点が重要です.

be 動詞は,他の動詞に比べて破格に高頻度であるという理由で,その本来の「異なり」を現在まで保持してきたということにすぎません.逆にいえば,もし be 動詞以外の動詞でもそのような「異なり」が保持されていたのであれば,If I won a lottery . . . (もし宝くじに当たれば…)などという表現において,この won も現行とは異なる形態を取っていた可能性が高いのです.

be 動詞はきわめて特殊な動詞として,特別に古形を保持してきたというわけです.完全に If I WAS a bird . . . となる日が来たてしまったら,分かりやすくはなりますが,最後の生き残りが滅びていくかのようで,ちょっと寂しくなるとも言えるかもしれません.皆さんはどうお考えでしょうか.

関連する話題を,##2601,3812,3990,3991の記事セットにまとめましたので,ご一読ください.

2020-10-01 Thu

■ #4175. 「なぜ英語とフランス語は似ているの?」の記事紹介 [french][history_of_french][norman_conquest][norman_french][sobokunagimon][hel_education][notice]

三省堂のことばのコラムのシリーズとして,「歴史で謎解き!フランス語文法(フランス語教育 歴史文法派)」が展開しています.今回は,英語史との関連でその第18回「なぜ英語とフランス語は似ているの?」の記事をご紹介します.英語史の学徒として実に読みやすく,英仏海峡の向こうから英語史を記述してもらったようで,こそばゆいような,瑞々しいような気持ちになりました.英語とフランス語に関心のあるすべての方に一読をお薦めします.

英語史の専門家がフランス語史を学ぶことは重要ですし,フランス語史に通じている方より英語史に関心を示してもらえるのは,お互いにメリットのあることだと思っています.学界的にも,この辺りの相互交流が欠如しているのは残念なことだと思っています.中世ヨーロッパにおいては現代のような厳密な国境意識はなく,言語的にいえば multilingual な世界が常態だったわけですから.今回の記事で扱われている時期の「イギリス」でも,「国語」が英語だったのか,フランス語だったのか,はたまたラテン語だったのか,はっきりしません.西欧近代諸国の「標準語」とて,背後にあるイギリス,フランス,ドイツ等の主権国家の「主たる言語」が前面に出てきたにすぎないわけです.

21世紀の現在,英語が世界的な言語となったのは歴史の偶然にすぎません.英語という言語の本質的な力によるものではなく,主に18世紀から20世紀まで続いたイギリス,アメリカという二大国家の覇権のなせるわざです.

そのような覇権的な動きが始まる近代より前の時代に焦点を移せば,ヨーロッパには「主権国家」もなければ「国語」も,厳密な意味においてはありませんでした.英語もヨーロッパのありふれた言語の1つにすぎませんでした.英語が大陸のゲルマン語にルーツを持ちつつも,同じく大陸のラテン系のロマンス諸語と長らく接触してきた歴史を,この機会にあらためて顧みてはいかがでしょうか.

2020-09-30 Wed

■ #4174. なぜ you は「あなた」でもあり「あなたがた」でもあるのですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][hel_education][personal_pronoun][number][t/v_distinction]

英語という言語は,名詞においてきっちり単数と複数を区別しなければ気の済まない言語なわけですが,その割には重要語である you には単数(あなた)と複数(あなた方)の区別がありません.これは実に奇妙なことに思われます.むしろ,このような重要語でこそ単複の区別があってしかるべきではないかと突っ込まざるを得ません.なぜ2人称代名詞において単複を区別しないのか.この謎は,英語史をひもとくことにより解決できます.以下の解説をお聴きください.

英語でも古くは2人称代名詞にも単複の区別がありました.単数の「あなた」に thou (古英語では þū)という形を用い,複数の「あなた方」に you (古英語では ġē)という異なる系列の語が用いられていました.しかし,中英語期にラテン語やフランス語の特殊な慣用の影響を受け,本来複数形だった you 系列が「あなた様」という丁寧な単数(いわゆる「敬称」)にも用いられるようになったのです.一方,thou は,親しみ,あるいは蔑みをもって単数の相手を指す低位の代名詞(いわゆる「親称」)に成りさがりました.語用論的にはちょっと厄介な状況です.

このちょっと厄介な慣用は現在のヨーロッパの諸言語にそのまま残っているのですが,英語では続く近代英語期に解消されることになりました.その理由については諸説ありますが,結果として英語では敬称 you が親称 thou を呑み込むようにして一般化したのです.結果として,you は古英語以来の複数の「あなた方」の語義は保持しつつ,一方で敬称・親称の区別のない汎用の単数の「あなた」の語義をも獲得したことになります.これが,現在の状況です.

上記の英語史上の経緯と,その現代へのインパクトを語り出せば,10分の解説どころか90分の講義でも足りません.英語史上,きわめて重要かつ魅力的なこの話題については,ぜひ##3099,1126,1127,440,529の記事セットをじっくりご覧ください.とりわけ,英語史連載企画「現代英語を英語史の視点から考える」の第10回の記事「なぜ you は「あなた」でもあり「あなたがた」でもあるのか?」で,この話題について丁寧に記述していますので,そちらをどうぞ.

2020-09-27 Sun

■ #4171. なぜ英語では v と b が区別されるのですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][hel_education][pronunciation][consonant][v][phonetics]

前回の hellog ラジオ版 ([2020-09-23-1]) では「#4167. なぜ英語では l と r が区別されるのですか? --- hellog ラジオ版」を取り上げました.今回も関連する話題として,英語の v と b の区別について考えてみます.

音声学的には [v] は有声唇歯摩擦音,[b] は有声両唇破裂音と呼ばれ,明確に区別されることは確かです.しかし,内実をよくみると,両音とも「声帯を震わせ」「唇を用いる」という点では共通しています.大きく異なるのは,[v] が唇と歯の隙間から呼気が抜けていくのに対して,[b] は上下の唇をいったんきっちり締めて呼気をせき止めるということです.しかし,これも唇の締めの程度問題と考えれば,小さい違いにすぎません.音声学的には [v] と [b] は,やはり似ているのです.

それでは,以下の音声の解説をお聴きください.

have や live のように,現在 [v] を示す語ですら,古英語では活用形によっては [b] を示したのです.ということで結論としては,[v] と [b] は英語でもやっぱり似てたんじゃん,ということになります.

英語の [v] の子音を,日本語表記で「ヴ」とするか「ブ」とするかは,また別の興味深い問題となります.

今回の話題に関心をもった方は,ぜひ##74,1813,3325,3628,3690の記事セットをどうぞ.

2020-09-23 Wed

■ #4167. なぜ英語では l と r が区別されるのですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][hel_education][pronunciation][consonant][l][r][dissimilation]

今回の hellog ラジオ版の話題は,日本語母語話者が苦手とされる英語の l と r の区別についてです.同じラ行音として r ひとつで済ませれば楽なはずなのに,なぜ英語ではわざわざ l と r と2つの音に分けるのか.そのような面倒は,ぜひやめてほしい! という訴えももっともなことです.I eat rice. (私は米を食べます)と I eat lice. (私はしらみを食べます),I love you. (あなたを愛しています)と I rub you. (あなたをこすります)など,日本語母語話者が l と r の区別が下手であることをダシにした,ちょっと頭に来るジョークもあります.これは何とかお返しをしなければ.

ということで,以下の解説をお聴きください.異化 (dissimilation) の解説でもあります.

英語では現在のみならず歴史的にもずっと l と r が異なる音素として区別されてきました.しかし,音声学的にいって両音が似ていることは確かですし,両音が取っ替え引っ替えされてきたことは pilgrim, marble, colonel 等の英単語のたどってきた歴史のなかに確認されるのです.l と r は英語でもやっぱり似てたんじゃん!

今回の話題に関心をもった方は,ぜひ##72,1618,1817,3684,3016,3904,3940の記事セットをどうぞ.

2020-09-20 Sun

■ #4164. なぜ know の綴字には発音されない k があるのですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][hel_education][pronunciation][consonant][silent_letter][phonetics][sound_change]

標題は非常によく質問を受ける素朴な疑問です.英語には know, knife, knight, knee, knob など,<kn-> で綴られるものの /k/ が発音されない単語がいくつも存在します.いわゆる黙字 (silent_letter) の k です.書かれているのに読まれない,この不思議に歴史的に迫ってみましょう.以下の音声の解説を聴いてください.

本来,問題の単語における k はしっかり発音されていました.しかし,今から300年ほど前,17世紀末から18世紀にかけての時期に,語頭の kn- における k が,かすれるようにして発音から消えていきました.一方,綴字 kn- のほうはその数十年前に標準的なものとして定着しつつあり,発音変化に連動して k の文字が失われるということはありませんでした.綴字は,自然モノの発音と異なり一種の社会制度といってもよいものなので,いったん定まってしまうと,そう簡単には変化に適応できないのですね.

今回の話題,および黙字一般の話題については##122,3675,1095,1902,1290,3386の記事セットをどうぞ.

2020-09-16 Wed

■ #4160. なぜ th には「ス」の「ズ」の2つの発音があるのですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][hel_education][pronunciation][consonant][voice][th][verners_law][stress][assimilation][phonetics]

前回の hellog ラジオ版では「#4156. なぜ英語には s と微妙に異なる th のような発音しにくい音があるのですか? --- hellog ラジオ版」 ([2020-09-12-1]) という素朴な疑問を取り上げました.今回も引き続き th-sound に関する話題です.th の綴字に対応する発音には,清んだ /θ/ と濁った /ð/ の2種類があり得ます(音声学では各々を無声音と有声音と呼んでいます).では,どのようなときに無声音となり,有声音となるのでしょうか.単語ごとに1つひとつ暗記しなければならないのでしょうか.

残念ながら,無声音と有声音の分布を完全に予測させる「規則」というものは存在しませんが,かなり有効な「傾向」は指摘できます.今回は歴史的な観点から2つの傾向を紹介したいと思います.では,以下の音声をどうぞ.

以上,2つの傾向を紹介しました.ある単語に現われる th が無声音か有声音かは,その意味,語形,綴字から,ある程度は推し量ることができるということが分かったでしょうか.そして,各々の傾向には数百年から千年以上の歴史があるということも重要なポイントです.昔の発音の「クセ」が現代の発音のなかに残っていると思うと不思議な感じがしますね.

今回の素朴な疑問とその周辺の話題について,ぜひ##842,858,3713,1365,702,3298,4069の記事セットをお読みください.

2020-09-15 Tue

■ #4159. 2日間のオンライン・ゼミ合宿を決行しました [hel_education][oed][academic_conference]

先週のことになりますが,例年の2泊3日の対面ゼミ合宿に代えて,本年度は Zoom を用いた初のオンライン・ゼミ合宿を9月8日(火),9日(水)の両日にわたって敢行しました.参加者一同の協力のもと,対面合宿に勝るとも劣らない濃密な英語史漬けの2日間を過ごすことができました.総勢30名近くの参加でしたが,トラブルもなくスムーズに進行しました.

初日の午前は,夏休み中に準備を進めた学部生グループによる「OEDセミナー」の実施に始まり,それを受けて院生による「OEDに関するラウンド・テーブル・ディスカッション」も開催しました.改めてOEDについて深く考える機会となりました.

初日の午後は,参加者一人ひとりがお題としてランダムな英単語を与えられ,90分間でそのお題についてOEDを用いて「何か」を書かなければならないという,デスマッチ的なイベントを行ないました(←私も参加して,果てしなく消耗).そして,晩にかけては例年と変わらぬ懇親会でした(要するに今回はオンライン飲み会).

2日目の午前は,個人研究発表会(いわゆる口頭発表ではなく,昨今のオンライン学会やウェブ・カンファレンスでしばしば見かける,発表資料に音声を付したものを視聴するという形態でしたが).それから,卒業論文執筆予定者を一人ひとり Zoom の小部屋に招き,先輩の院生たちよりアドバイスを受けるという趣旨の,有意義な面談も行ないました.

2日目の午後は,外部より知り合いの研究者を4名お招きし,インフォーマルに英語史について対談を行なうという時間帯を設けました.徐々に対談が乗ってきて,予定の時間をずいぶん延長してしまいました.

企画を詰め込みすぎたかと思うほど盛りだくさんの2日間でしたが,オンラインでも十分に合宿らしいことができるということが分かりました.参加者は皆,知恵熱が出るほど学んだことと思います.私自身も,今回の新スタイルでのゼミ合宿を通じて,参加者の皆さんから広く英語史(とりわけOED)に関して様々なインスピレーションを得たので,その成果は今後の hellog 記事にも徐々に反映していきたいと思います.その意味で,ゼミの学部生・院生を含め参加したすべての方に感謝します.

対面ゼミ合宿はやはり捨てがたいですが,このスタイルでもまたやってみたいと思ったほどです.ということで,お疲れ様でした.

2020-09-12 Sat

■ #4156. なぜ英語には s と微妙に異なる th のような発音しにくい音があるのですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][hel_education][pronunciation][consonant][voice][th][digraph][phonetics]

英語には th-sound と呼ばれる変な発音があります.日本語にはない発音なので,私たちはこれを比較的近い /s/ や /z/ と聞き取り,サ行音,ザ行音で音訳する慣習に従っています.「変な発音」というのは日本語母語話者にとってだけでなく,世界の多くの非英語母語話者にとっても同様で,あまり慣れない音であることは事実です.ある意味で,th-sound は世界語としての英語の「玉に瑕」といってもよいかもしれません.では,音声の解説をお聴きください.

th-sound は世界の言語のなかでも比較的まれな音ということですが,たまたま昔からこの音を持ち続けてきた英語の内部で考えると,とりわけ有声音の /ð/ は,the, this, that, then, there, though, with など,きわめて頻度の高い語に現われるために,実はメジャーな音といってよいのです.是非とも /θ/, /ð/ を /s/, /z/ と区別して習得しておかなければならない所以です.

今回の素朴な疑問と関連して,##842,1022,1329の記事セットをご覧ください.

2020-09-09 Wed

■ #4153. なぜ w の文字は v が2つなのに double-u なのですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][hel_education][w][grapheme][alphabet][norman_french][u][v]

hellog ラジオ版の第23回は,しばしば寄せられる <w> の文字の呼称に関する疑問です.英語ではこの文字は "double-u "と呼ばれますが,フランス語などを学んだことがある方は,"double-v" と呼ばれているのを知っているかと思います.見た目は確かに v が2つですね.では,英語ではなぜ u が2つという呼び方をするのでしょうか.背景には,なかなか興味深い歴史があります.

英語がラテン語からローマ字一式を借りたときに,そのなかに <w> の文字がなかったのが,そもそもの出発点です./w/ 音を多用する英語は,相当する文字がなくては不便で仕方がないので,自ら文字を考案することにしました.ローマ字一式には <u> はあった(ただし <v> はなかった)ので,それを2つ合わせて <uu> とすることで,この難局を乗り切ろうとしました.一方,英語は以前より使っていたルーン文字から /w/ 音を表わす <ƿ> (wynn) を流用する慣習も発達させ,先に考案した <uu> はあまり使われなくなりました.

ところが,英語で不使用となった <uu> は,お隣のフランスに渡り,そこで「亡命」生活をして生き延びることとなりました.その後11世紀頃に,亡命していた <uu> は再び英語に舞い戻る機会を得て,<ƿ> を置き換えることになりました.こうして英語で "double-u" の <uu>,転じて <w> が定着することになりました.

ちなみに,亡命先のフランスでは <u> から派生した(<u> の先を尖らせた) <v> の文字も早くから使われており,例の文字を "double-v" の <vv> と解釈したのです.

この疑問のキモは,<u>, <v>, <w> (そして実は <f> も!)の文字が,歴史的にはすべて近親関係にあるという点です.関心のある方は,ぜひ##2411,373,374,3391,3927,1825の記事セットをじっくりお読みください.

2020-09-06 Sun

■ #4150. なぜ will の否定形は won't になるのですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][hel_education][pronunciation][phonetics][me_dialect][auxiliary_verb]

hellog ラジオ版の第22回は,「未来形」を学んだ多くの英語学習者が首をかしげるはずの素朴な疑問です.助動詞に not の省略形 n't を付した否定形は,たいていストレートな発音と綴字を示します.can/can't, could/couldn't, should/shouldn't, is/isn't, are/aren't, have/haven't, does/doesn't, did/didn't など,なんら問題は生じません.しかし,未来・意志の助動詞として頻度の高い will については,なぜか母音の大きく異なる won't となっているのです.おまけに l も消えてしまっています.これはいったいなぜなのでしょうか.解説の音声をどうぞ.

hellog ラジオ版のリスナーであれば,第18回にお届けした「#4135. なぜ数詞 one は「ワン」と発音するのですか? --- hellog ラジオ版」 ([2020-08-22-1]) で解説したのと同じ理由だなと思い当たるかもしれません.現代のように標準英語が定まっていなかった中英語期には,多数の方言が林立しており,同じ単語でも様々な「訛り」の発音が行なわれていました.「訛り」は特に母音に現われることが多く,問題の助動詞についても,方言によって will, well, wall, woll など様々な母音が聞かれました.その後,近代英語期にかけて英語が標準化していく過程で,肯定形はある方言からの will が,否定形は別の方言からの woll に基づいた won't が,標準形として選ばれてしまったというわけです.このチグハグな選択が,現在の不幸なマッチングの原因なのです.

実は今回取り上げた中英語の方言に由来するという説のほかに,音声学的な観点からの異説もあります.異説も含めまして,##89,1298の記事セットをご覧ください.

2020-09-02 Wed

■ #4146. なぜ often は「オフトゥン」と発音されることがあるのですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][hel_education][pronunciation][spelling_pronunciation_gap][spelling_pronunciation][phonetics]

hellog ラジオ版の第21回は,「しばしば」を意味する基本語 often の発音に関する疑問です.この単語は一般には「オフン」と発音されるものと習いますが,実際の英語では「オフトゥン」の発音も聞かれます.いったいどちらの発音が正しいのでしょうか.そして,なぜこのように発音の揺れがみられるのでしょうか.以下の音声解説をどうぞ.

often の /t/ を含んだ発音は,綴字に <t> があるから /t/ を発音しようという動機づけによる「綴字発音」 (spelling_pronunciation) と呼ばれる現象ということになります.ここには綴字と発音のズレを埋めたいという英語話者の心理が作用しています (cf. forehead, ate) .

しかし,だとすると,標題の問いよりももっと重要な問いが浮かんでくるはずです.そもそもなぜ古くから <t> の文字を含んでいた often が /t/ なしで発音されるようになってしまったのかという問いです.その背景には,3子音連続の中音脱落という音変化がありました (cf. listen, castle, soften, Christmas) .

これらの話題については,ぜひ##379,211,380,381の記事セットをお読みください.

2020-08-30 Sun

■ #4143. 英語史のキーワードを10個挙げなさいといわれたら? [historiography][hel_education][terminology]

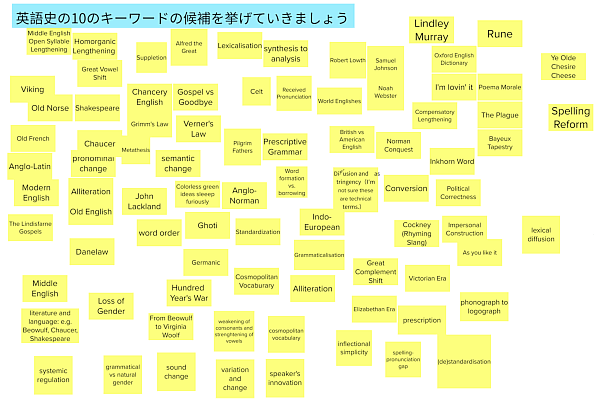

前期に大学院の授業で標題について議論したことがある.まずは個人に好き好きに英語史のキーワード,キーフレーズ,用語を複数挙げてもらい,後に皆で投票し,最も人気のあるキーワードを決めるという単純な遊びである.お互いの関心の所在もわかっておもしろいし,英語史の本質を突くキーワードリストができあがるかもしれない.英語史概説の講義を計画したり,通史を書こうとする場合にも,数個の核心的なキーワードがあると便利だろう.

MURAL というオンラインの視覚ツールを利用して実際に行なってみたら,とてもおもしろいキーワードリストができあがった.上位から順番に10個まで挙げてみよう.

・ Norman Conquest

・ semantic change

・ spelling-pronunciation gap

・ Great Vowel Shift

・ standardisation

・ World Englishes

・ Grimm's Law

・ Old Norse

・ loss of grammatical gender

・ inkhorn terms

なるほど,英語史を大づかみにしようと思ったら,この10のキーワードを中心に据えるだけでも,そこそこうまく行きそうな気がしてきた.1人の頭で10個出していたならば,それはそれである種の一貫した別のリストができあがっていたものと思われるが,おそらく皆で出した今回のリストのほうが優れているしおもしろいのではないか.多様な視点が加味された上での選ばれしキーワードだからだ.

簡単,有益,かつおもしろい実験だった.関連して「#4084. 英語史のために必要なミニマルな言語学的知識」 ([2020-07-02-1]) も参照.

2020-08-29 Sat

■ #4142. guest と host は,なんと同語源 --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][hel_education][grimms_law][indo-european][palatalisation][old_norse][loan_word][semantic_change][doublet][antonym][french][latin][old_norse]

hellog ラジオ版も第20回となりました.今回は素朴な疑問というよりも,ちょっと驚くおもしろ語源の話題です.「客人」を意味する guest と「主人」を意味する host は,完全なる反意語 (antonym) ですが,なんと同語源なのです(2重語 (doublet) といいます).この不思議について,紀元前4千年紀という,英語の究極のご先祖様である印欧祖語 (Proto-Indo-European) の時代にまで遡って解説します.以下の音声をどうぞ.

たかだか2つの英単語を取り上げたにすぎませんが,その背後にはおよそ5千年にわたる壮大な歴史があったのです.登場する言語も,印欧祖語に始まり,ラテン語,フランス語,ゲルマン祖語,古ノルド語(北欧諸語の祖先),そして英語と多彩です.

語源学や歴史言語学の魅力は,このように何でもないようにみえる単語の背後に壮大な歴史が隠れていることです.同一語源語から,長期にわたる音変化や意味変化を通じて,一見すると関係のなさそうな多くの単語が芋づる式に派生してきたという事実も,なんとも興味深いことです.今回の話題について,詳しくは##170,171,1723,1724の記事セットをご覧ください.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow