2015-08-07 Fri

■ #2293. 初期近代英語における <oo> で表わされる母音の短化・弛緩化の動機づけ [phonetics][vowel][lexical_diffusion][schedule_of_language_change][isochrony][causation]

「#2290. 形容詞屈折と長母音の短化」 ([2015-08-04-1]) で,<oo>, <ea> で表わされた長母音が初期近代英語で短化した音韻過程を取り上げた.とりわけ <oo> の問題については「#547. <oo> の綴字に対応する3種類の発音」 ([2010-10-26-1]),「#1353. 後舌高母音の長短」 ([2013-01-09-1]),「#1297. does, done の母音」 ([2012-11-14-1]),「#1866. put と but の母音」 ([2014-06-06-1]) で扱ってきた.

<oo> で表わされた [uː] の [ʊ] への短化は,関係するすべての語で生じたわけではない.Phillips (233) の参照した Mieko Ogura (Historical English Phonology: A Lexical Perspective. Tokyo: Kenkyusha, 1987.) によれば,初期近代英語,とりわけ16--17世紀から得られた証拠に基づくと,短化は最初に [d] の前位置で,次いで [v], [t, θ, k] の前位置で生じたという.とりわけ子音+ [l] の後位置では生じやすかったとされる.つまり,語彙拡散の要領で,音環境に従って,変化が徐々に進行していったという.

この順序に関して,Ogura は音環境,頻度の高さ,音節の isochrony という観点から説明しようとしたが,Phillips は調音音声学的な根拠を提案している.そもそも Phillips は,当該の音変化は,「短化」という量的な変化とみるべきではなく,「弛緩化」という質的な変化とみるべきだと主張する.というのは,もし純粋な音変化としての短化であれば,無声音 [t] の前位置のほうが有声音 [d] の前位置よりも母音は本来的に短く,先に短化すると想定されるが,実際には逆の順序だからだ.質的な弛緩化ととらえれば,それがなぜ [d] の前位置で早く生じたのか,調音音声学的に説明できるという.

調音音声学によれば,[l] と [d] に挟まれた環境では [u(ː)] は [ʊ] へと弛緩しやすいという.また,歯音の調音に際しては,他の子音の場合と比べて舌の後部が低くなることが多く,やはり弛緩化を引き起こしやすいともされる (Phillips 237) .最後に,[d], [t] という順序に関しては,前者が後者よりもより弛緩的 (lax) であるという根拠もある.全体として,Phillips は,調音音声学的なパラメータを導入することで,この語彙拡散と変化のスケジュールを無理なく説明できると主張している.

必ずしも精緻な議論とはなっていないようにも思われるが,1つの見方ではあろう.一方,[2015-08-04-1]の記事でみたように,形態的な視点を部分的に含めた Görlach の見解にも注意を払う必要がある.

・ Phillips, Betty S. "Lexical Diffusion and Competing Analyses of Sound Change." Studies in the History of the English Language: A Millennial Perspective. Ed. Donka Minkova and Robert Stockwell. Berlin: Mouton de Gruyter, 2002. 231--43.

2015-06-30 Tue

■ #2255. 言語変化の原因を追究する価値について [causation][language_change][methodology][history]

言語変化研究に限らず,研究対象に関する5W1Hの質問のなかで最も難物なのが Why であることは論を俟たないだろう.一般に,学問研究において,最終的に知りたいのは Why の答えである.しかし,一昨日の記事「#2253. 意味変化の原因を論じるのがなぜ難しいか」 ([2015-06-28-1]) でも話題にしたように,意味変化はもとより言語変化の諸事例の原因を探り,論じるというのは想像以上の困難を伴う.論者によって,「言語変化の原因は原則として multiple causation である」とか,「言語変化に原因などない」いなど様々な立場がある (cf. 「#1986. 言語変化の multiple causation あるいは "synergy"」 ([2014-10-04-1]),「#2143. 言語変化に「原因」はない」 ([2015-03-10-1])).

言語変化の原因の追究に慎重な立場を取る者もいることは了解しているが,いかに難しい問いであろうとも,歴史言語学や言語史において Why という問いかけをやめてしまうことを弁護することはできないと私は考えている.基本的には「#1123. 言語変化の原因と歴史言語学」 ([2012-05-24-1]) で引用した Smith の態度を支持したい.Smith は,音変化に関する著書の前書き (ix--x) でも,Why を問うことの妥当性と必要性を力説している.

Some levels of language, of course, are easier to discuss in 'why?' terms than others. With regard to the lexicon, for instance, it seems fairly undeniable that the presence of French-derived vocabulary in English relates to the geographical proximity of the two languages and to historical events (the Norman Conquest, for instance), while most scholars---not of course all---hold that inflectional loss during the transition from Old to Middle English relates in some way to contact developments such as the interaction between English and Norse. Sound change, as has been acknowledged by many scholars, is perhaps a trickier phenomenon to discuss in 'why?' terms. However, this book argues that it is nevertheless possible to develop historically plausible and worthwhile accounts of the changes which have taken place in the history of English sounds, bearing in mind all necessary caveats about the status of such explanations. After all, historians of politics, economics, religion, etc., have all felt able to ask 'why?' questions: Why did the Roman Empire collapse? Why did the Reformation happen? Why did the Jacobites fail? Why did the French Revolution or the First World War take place? Why did the Russian Revolution happen when it did? Why did the Industrial Revolution take place when and where it did? All these questions are considered entirely legitimate in historiography, even if no final, unequivocal, answers are forthcoming. If historical linguistics is a branch of history---and it is an argument of this book that it is---then it seems rather perverse not to allow historical linguists to address 'why?' questions as well.

まったく同じ趣旨で,私自身も Hotta (2) で,次のように述べたことがあるので,引用しておきたい.

In historical linguistics, the importance of asking not only the "how" but also the "why" of development must be stressed. In my view the question "why" should be a natural step that follows the question of "how," but linguists have long refrained from asking "why" through academic modesty. I believe, however, that it is allowable to speak less ambitiously of conditioning factors, rather than absolute causes, of language change.

おそらく言語変化に "the cause(s)" を求めることはできない."conditioning factors" を求めようとするのが精一杯だろう.後者の追究のことを指して,私は "Why?" や「原因」という表現を用いてきたし,今後も用いていくつもりである.

・ Smith, Jeremy J. Sound Change and the History of English. Oxford: OUP, 2007.

・ Hotta, Ryuichi. "The Development of the Nominal Plural Forms in Early Middle English." PhD thesis, University of Glasgow. Glasgow, November 2005.

2015-06-29 Mon

■ #2254. 意味変化研究の歴史 [history_of_linguistics][semantic_change][semantic][rhetoric][causation][cognitive_linguistics]

連日,Waldron に依拠して意味変化の記事を書いてきたが,同じ Waldron (115--16) を参照して,19世紀以降の意味変化研究史を振り返ってみたい.

近代的な意味変化論は,19世紀初頭のドイツに起こった.比較言語学が出現し,音韻変化が研究され始めたのと同じ頃,言語学者は古典的なレトリックの用語により意味変化を記述できる可能性に気づいた.共時的な言葉のあや (figures of speech) と通時的な意味変化の類縁性に気がついたのである.例えば,意味変化の分類が,synecdoche, metonymy, metaphor などのレトリック用語に基づいてなされるなどした.意味変化研究史の幕開けがまさにこの関係の気づきにあったことを考えると,昨今,古典的レトリックと意味変化の関係が認知言語学の立場から再び注目を集めている状況は,非常に興味深い (cf. 「#2191. レトリックのまとめ」 ([2015-04-27-1])) .

レトリック用語による意味変化の分類から始まり,19世紀中には論理的な分類も発達した.ある意味で現代にまで根強く続いている Extension, Restriction, Transfer の3分法である.これをより論理的に整理したのが,1894年の R. Thomas による分類で,以下のように図示できる (Waldron 115) .

I Change within the same conceptual sphere

(a) Species pro genere

(b) Genus pro specie

II Change through transfer to another conceptual sphere

(a) Through subjective correspondence (metaphor)

(b) Through objective correspondence (metonymy)

20世紀に入ると,これまでのような意味変化の分類よりも,意味変化の原因(心理的,社会的,言語的)へと関心が移った.意味変化研究に社会や歴史の観点が取り入れられるようになり,科学技術の発展,社会道徳の変化,各種レジスターなどが意味変化に及ぼしてきた影響が論じられるようになった.

意味変化に関する20世紀の代表的著作として Stern, Ullmann, Waldron が挙げられるが,意味変化の分類や原因を巡る議論は,およそ出尽くし,整理されたといえるかもしれない.近年は,上記のような古典的な意味変化論から脱却して,認知言語学,文法化研究,語用論などから示唆を得た,新しい意味変化研究が生まれてきつつある.

意味論全体の研究史については,「#1686. 言語学的意味論の略史」 ([2013-12-08-1]) を参照.

・ Waldron, R. A. Sense and Sense Development. New York: OUP, 1967.

2015-06-28 Sun

■ #2253. 意味変化の原因を論じるのがなぜ難しいか [causation][semantic_change][methodology][language_change][history_of_linguistics][language_change][link]

この2日間の記事「#2251. Ullmann による意味変化の分類」 ([2015-06-26-1]),「#2252. Waldron による意味変化の分類」 ([2015-06-28-1]) で引用・参照した Waldron は,Stern と Ullmann などの主要な先行研究を踏まえながら,意味変化の原因についても論じている.原因についての何らかの新しい洞察を付け加えているわけではないが,原因論を巡ることがなぜ難しいのかというメタな問題について,非常に参考になる議論を展開している.

We have now considered a number of factors which may contribute to change of meaning and it is not difficult to see why so many different schemes of semantic change have been proposed over the last 150 years and why there is so little agreement among scholars as to the correct classification of the phenomena. For behind every change of meaning there lies a chain of causation which can be analysed at a number of different levels --- e.g. material, social, psychological, logical --- and at each level we should get a different answer to the question 'Why did this word change its meaning?' The position of a statistician analysing (let us suppose) the causes of death in a certain community would be somewhat similar, unless he decided beforehand what sort of causes he was going to pay attention to. For at one level of analysis, every death might presumably be regarded as a case of heart stopped beating; at different levels of analysis such categories as drowning, overwork, carbon-monoxide poisoning, typhoid, and smoke-polluted atmosphere might all be acceptable as causes; but there would be no guarantee that each death would fit into one and only one aetiological category, unless the causes were all analysed at more or less the same level. The doctor who has to insert a cause of death on a death certificate uses one of a set of terms which classify the causes on a fairly consistent level of medical diagnosis; and in matters of such complexity no system of classification for causes is serviceable unless consistency of level is observed. This, of course, is a consequence of the indeterminateness of our concept of cause: every event has many different causes.

It is quite futile, therefore, for us to attempt to distinguish which sense-changes are due to linguistic causes and which to non-linguistic causes, or which are due to material causes and which to social causes; while it would perhaps be an exaggeration to contend that any change of meaning could be regarded as the consequence, immediate or remote, of any of the recognized causes, the various causal schemes undoubtedly show a good deal of overlapping.

意味変化の原因の研究を,人の死因の究明になぞらえた点が秀逸である.原因の分析のレベルが様々にありうる以上,そこから取り出される原因そのものも多種多様であり,またしばしば互いに重なり合っていることは当然である.必然的に multiple causation を想定せざるをえないことになる.

このことは,意味変化の原因論にとどまらず,言語変化一般の原因論についてもいえるだろう.言語学史においても,言語変化の原因,理由,動機づけ(を探ること)については侃々諤々の議論がある.この問題については,本ブログから cat:language_change causation の各記事を参照されたい.その中でも,とりわけ関係するものとして以下を挙げておく (##442,1123,1173,1282,1549,1582,1584,1986,2123,2143,2151,2161) .

・ 「#442. 言語変化の原因」 ([2010-07-13-1])

・ 「#1123. 言語変化の原因と歴史言語学」 ([2012-05-24-1])

・ 「#1173. 言語変化の必然と偶然」 ([2012-07-13-1])

・ 「#1282. コセリウによる3種類の異なる言語変化の原因」 ([2012-10-30-1])

・ 「#1549. Why does language change? or Why do speakers change their language?」 ([2013-07-24-1])

・ 「#1582. 言語内的な要因と言語外的な要因はどちらが重要か? (2)」 ([2013-08-26-1])

・ 「#1584. 言語内的な要因と言語外的な要因はどちらが重要か? (3)」 ([2013-08-28-1])

・ 「#1986. 言語変化の multiple causation あるいは "synergy"」 ([2014-10-04-1])

・ 「#2123. 言語変化の切り口」 ([2015-02-18-1])

・ 「#2143. 言語変化に「原因」はない」 ([2015-03-10-1])

・ 「#2151. 言語変化の原因の3層」 ([2015-03-18-1])

・ 「#2161. 社会構造の変化は言語構造に直接は反映しない」 ([2015-03-28-1])

・ Waldron, R. A. Sense and Sense Development. New York: OUP, 1967.

2015-06-01 Mon

■ #2226. 中英語の南部方言で語頭摩擦音有声化が起こった理由 [wave_theory][consonant][me_dialect][causation][language_change]

「#2220. 中英語の中部・北部方言で語頭摩擦音有声化が起こらなかった理由」 ([2015-05-26-1]) で取り上げた,"Southern Voicing" と言われる現象について再び.前の記事では,当該の音韻過程がなぜ中部・北部方言で生じなかったのかという消極的な観点から議論し,なぜ南部で生じたかという積極的な検討はしなかった.後者の関心に迫る興味深い考察を見つけたので紹介する.

この音韻過程が生じた原因として,大陸の低地ゲルマン諸語からの影響説が唱えられている.Nielsen (246--47) によれば,Low Franconian では少なくとも1100年までに同じ有声化が生じていた証拠があり,この大陸の低地地方で生じた音韻過程が,海峡を越えて南イングランドへ伝播したのではないかという.一方,英語においては,有声化の効果がフランス借用語にはほとんどみられず,本来語に特有にみられることから,この過程は後期古英語から初期中英語にかけて起こったとされる.このタイミングは,大陸からの伝播という説にとって都合がよい.

Since there are other indications of late linguistic cross-Channel relations between the south of England and the Netherlands, there is nothing extraordinary about interpreting the presence of initial voiced fricatives in both places in terms of late contact. . . . / Samuels . . . is probably right in placing the innovatory centre within Franconian. The voicing of fricatives has perhaps spread from here into Upper German . . . , and similarly it may have crossed the Channel --- from Flanders to the south of England. (Nielsen 247)

Nielsen は短い一節のなかでこの仮説について考察しているにすぎず,証拠は十分というにはほど遠いが,興味深い説ではある.前の記事の内容と合わせると,大陸から南部方言へと伝わり,そこから北へも展開しかけたが,古ノルド語化して有声化に不利な音韻環境をもっていた中部・北部方言へは浸透しなかったという筋書きが描けることになる.

・ Nielsen, Hans F. Old English and the Continental Germanic Languages: A Survey of Morphological and Phonological Interrelations. Innsbruck: Innsbrucker Beitrage zur Sprachwissenshaft, 1981.

2015-05-26 Tue

■ #2220. 中英語の中部・北部方言で語頭摩擦音有声化が起こらなかった理由 [old_norse][consonant][me_dialect][causation][language_change][methodology]

昨日の記事「#2219. vane, vat, vixen」 ([2015-05-25-1]) で,中英語の南部方言における語頭摩擦音の有声化という音変化を紹介した.中部・北部方言ではこの有声化は生じなかったため,これらの方言が基盤となって後に発達した標準英語にも,その効果は反映されていない.それだけに,南部方言から標準英語へ入った vane, vat, vixen が歴史的には異質なのである.

ある方言では生じたが別の方言では生じなかった変化というのは,音変化に限らず,非常に多く存在する.むしろ,そのような変化の有無を事後的に整理して,方言区分を設けているといったほうが,研究の手順の記述としては正確だろう.したがって,なぜ語頭摩擦音の有声化が南部にだけ生じて,中部・北部には生じなかったのかという問いは,そもそも思いつきもしなかった.あえて問うとしても,通常は,なぜ無声摩擦音が南部で有声化したのかという問題に意識が向くものであり,なぜそれが中部・北部で起こらなかったのかという疑問は生じにくい.

Knowles (41--42) は,後者のありそうにないほうの疑問を抱き,自ら "speculative" としながらも,その理由の候補として,古ノルド語における語頭の有声摩擦音の不在を挙げている.

Danish may also have influenced the pronunciation of an initial <s> or <f> in words such as fox and sing. In the Danelaw, as in North Germanic, these remain unchanged [s, f], but there is widespread evidence of the pronunciation [z, v] in the area controlled by Wessex (Poussa, 1995). The distribution is confirmed by placename evidence (Fisiak, 1994). Similar forms are found on the European mainland: for example, the <s> of German singen is pronounced [z], and the <v> of Dutch viif ('five') is more like an English [v] than [f]. Some [v]-forms have become part of Standard English: for example, vat (cf. German Faß), and vixen alongside fox, but otherwise the [s, f] forms have become general, and [z, v] survive only in isolated pockets.

参考すべき研究として以下のものが挙げられていた.

・ Poussa, P. "Ellis's 'Land of Wee': A Historico-Structural Revaluation." Neuphilologische Mitteilungen 1 (1995: 295--307).

・ Fisiak,J. "The Place-Name Evidence for the Distribution of Early Modern English Dialect Features: The Voicing of Initial /f/." Studies in Early Modern English. Ed. Dieter Kastovsky. Berlin: Mouton de Gruyter, 1994. 97--110.

当該の変化が中部・北部で起こらなかったことに関する古ノルド語の関与という可能性と,この説の妥当性は,今ここでは評価できない.しかし,この提案は,言語変化研究において理論上重要なメッセージを含んでいると考える.「#2115. 言語維持と言語変化への抵抗」 ([2015-02-10-1]) で Milroy の言語変化論を紹介したが,なぜ変化したのかと同様になぜ変化しなかったのかという疑問は,もっと問われて然るべきだろう.中英語の中部・北部方言では語頭摩擦音に関して古英語以来の現状が維持されたにすぎず,何も問うことがなさそうに見えるが,なぜ現状が維持されたのかを問う必要があるというのが Milroy 的な発想なのであり,Knowles もそのような問題に光を当てたということになる.もちろん,説の妥当性は別途検討していなければならないが,言語変化に対する逆転の発想がおもしろい.

・ Knowles, Gerry. A Cultural History of the English Language. London: Arnold, 1997.

2015-05-14 Thu

■ #2208. 英語の動詞に未来形の屈折がないのはなぜか? [verb][conjugation][tense][auxiliary_verb][indo-european][grammaticalisation][category][language_change][causation][future][sobokunagimon]

標題の趣旨の質問が寄せられたので,この問題について歴史的な観点から考えてみたい.現代英語の動詞には,過去の出来事を表わすのに典型的に用いられる過去形がある.同様に,現在(あるいは普遍)の習慣的出来事を表わすには,動詞は典型的に現在形で活用する.しかし,未来の出来事に関しては,動詞を未来形として屈折させるような方法は存在しない.代わりに will, shall, be going to などの(準)助動詞を用いるという統語的な方法がとられている.つまり,現代英語には統語的な未来形はあるにせよ,形態的な未来形はないといってよい.単に「未来形」という用語では,統語,形態のいずれのレベルにおける「形」かについて誤解を招く可能性があることから,現代英語の文法書ではこの用語が避けられる傾向があるのではないか.

(準)助動詞を用いる統語的,あるいは迂言的な未来表現は,おそらく後期古英語以降に will や shall などの本来的に法的な機能をもつ助動詞が,意志や義務の意味を弱め,単純に時間としての未来を表わす用法へと文法化 (grammaticalisation) したことにより生じた.それ以前の時代には,単純未来を表わすのに特化した表現は,統語的にも形態的にもなく,法的な意味を伴わずに未来を表現する手段は欠けていたといってよい.古英語では,形態的には現在形(あるいは正確には非過去形)を用いることで現在のみならず未来のことを表わすこともできたのであり,時制カテゴリーにおいて,過去や現在と区別すべき区分としての未来という発想は希薄だった.その後 will などを用いた未来表現が出現した後でも,前代からの時制カテゴリーのとらえ方が大きく変容したわけではなく,現代英語でも未来という時制区分は浮いている感がある.ただし,現代英語に未来という概念は存在しないと言い切るのは,共時的には言い過ぎのきらいがあるように思う.

上記のように,古英語の時制カテゴリーは,形式的にいえば,過去と非過去(しばしば「現在」と呼称される)の2区分よりなっていた.ここで現代英語の観点から生じる疑問(そして実際に寄せられた疑問)は,なぜ古英語では未来時制がなかったのか,なぜ動詞に未来形の屈折が発達しなかったのかという問いである.この質問に直接答えるのはたやすくないが,間接的な角度から4点を指摘しておきたい.

まず,この質問の前提に,過去・現在・未来の3分法という近現代的な時間の観念があると思われるが,時間のとらえ方,あるいはその言語への反映である時制カテゴリーを論じる上で,必ずしもこれを前提としてよい根拠はない.日本人を含めた多くの現代人にとって,3分法の時間感覚は極めて自然に思えるが,これが人類にとっての唯一無二の時間観であるとみなすことはできない.また,仮に件の3分法の時間観が採用されたとしても,その3分法がきれいにそのまま言語の上に,時制カテゴリーとして反映するものなのかどうかも不明である.これはサピア=ウォーフの仮説 (sapir-whorf_hypothesis) に関わる問題であり,当面未解決の問題であると述べるにとどめておく.

2点目に,他の印欧諸語にも,そして日本語にもみられるように,未来表現は,たいてい意志や義務などの法的な機能をもつ形式が文法化することにより発生することが多い.上述の通り,これは英語史においても観察された過程であり,どうやら通言語的にみられるもののようである.過去・現在・未来の3分法では,過去と未来は等しい重みをもって両極に対置されているかのようにみえるが,もしかすると言語化する上での両者の重みは,しばしば異なるのかもしれない.少なくともいくつかの主要言語の歴史を参照する限り,未来時制は過去時制と比して後発的であり,派生的であることが多い.

3点目に,「#182. ゲルマン語派の特徴」 ([2009-10-26-1]) でみたように,過去・非過去という時制の2分法は(古)英語に限らずゲルマン諸語に共通する重要な特徴の1つである.また,同じ印欧語族からは古いヒッタイト語も同じ時制の2分法をもっており,印欧祖語における時制カテゴリーを再建するに当たって難題を呈している.果たして印欧祖語に未来時制と呼びうるものがあったのか,なかったのか.あるいは,あったとして,それは本来的なものなのか,二次的に派生したものなのか.つまり,上記の質問は,古英語に対して問われるべき問題にとどまらず,印欧祖語に対しても問われるべき問題でもある.印欧祖語当初からきれいな過去・現在・未来の3分法の時制をもっていたのかどうか,諸家の間で論争がある.

最後に,ある言語革新がなぜあるときに生じたかを説明することすらがチャレンジングな課題であるところで,ある言語革新がなぜあるときに生じなかったかを説明することは極めて難しい.その意味で,古英語においてなぜ未来形が発達しなかったのかを示すことは,絶望的な困難を伴う.ただし,言語変化の理論的立場からは,本当はこれも重要な問題ではある.「#2115. 言語維持と言語変化への抵抗」 ([2015-02-10-1]) で Milroy の言語変化論に言及しながら提起したように,なぜ変化したのかと同様になぜ変化しなかったのかという質問も,もっと問われるべきだろう.

2015-03-28 Sat

■ #2161. 社会構造の変化は言語構造に直接は反映しない [sociolinguistics][language_change][causation]

言語変化の言語内的な要因と言語外的な要因については,多くの記事で考えてきた (cf. 「#442. 言語変化の原因」 ([2010-07-13-1]),「#443. 言語内的な要因と言語外的な要因はどちらが重要か?」 ([2010-07-14-1]),「#1015. 社会の変化と言語の変化の因果関係は追究できるか?」 ([2012-02-06-1]),「#1582. 言語内的な要因と言語外的な要因はどちらが重要か? (2)」 ([2013-08-26-1]),「#1584. 言語内的な要因と言語外的な要因はどちらが重要か? (3)」 ([2013-08-28-1]),「#2151. 言語変化の原因の3層」 ([2015-03-18-1])) .

言語外的な要因の1つとして社会構造の変化が挙げられるが,社会構造の変化が言語構造にいかに反映しうるかという問題は興味深い.言語体系の外にあったものが内に取り込まれるというのは,いったいどういうことなのか.例えば,中英語期に英語とフランス語の diglossia により言語使用の社会的な上下関係が現われたとき,その上下関係は,swine と pork のような語彙の register における上下関係として英語の言語体系に反映されることとなった.この反映とは,いったいどのような仕組みで起こっているのだろうか.この問題については,「#1489. Ferguson の diglossia 論文と中世イングランドの triglossia」 ([2013-05-25-1]),「#1491. diglossia と borrowing の関係」 ([2013-05-27-1]),「#1583. swine vs pork の社会言語学的意義」 ([2013-08-27-1]) の記事でも取り上げた.

コセリウ (169) は,上で述べた「反映」の仕組みについては詳しく述べてこそいないが,それが間接的であることを次のように論じている(原文の圏点は太字に置き換えてある).

いわゆる「外的」要因(異族間の混淆や文化の中心地の役割とかのような)は〔中略〕,言語活動を直接に決定することのない,二次的な要因である.それらが決定するのは言語的知識の構成であって,それは話す行為の条件となる.したがって,言語的自由が対している状況は,異族間の混淆そのものではなく,そのことから生ずる個人間の言語的知識の状態である.同じことは,「社会構造の変化」についても言えるのであって,なかんずくA・メイエは,これを言語変化の究極の理由であるとした.社会構造の変化が言語の内的構造の中にそのまま反映され得ないのは,同じく構造とはいっても,両者の間に平衡関係がないからである.社会構造は言語の外的構造,すなわち言語の社会的成層に対応している.そして,これは文化のことがらである.社会的なものは,疑いもなく言語の「進化」における重要な直接的要因ではあるが,言語的知識の多様化と階層化のことを言うばあいにかぎって,つまり文化の要因としてのみそう言えるのである.

コセリウは,続く箇所で同じ議論によって,歴史は言語構造に直接は反映しないと論じている.社会や歴史の要因を軽視しているのではなく,それと言語構造とは別の次元にあるものだという主張だろう.この観点からすると,言語内的な要因と言語外的な要因はどちらが重要かという問題は,異なるレベルの2つのものを比べているという点で,ナンセンスということになる.どちらも異なる次元において重要だということだろう.

引用で触れられているメイエの言語変化の原因についての議論は,「#1973. Meillet の意味変化の3つの原因」 ([2014-09-21-1]) を参照.

・ E. コセリウ(著),田中 克彦(訳) 『言語変化という問題――共時態,通時態,歴史』 岩波書店,2014年.

2015-03-22 Sun

■ #2155. 言語変化と「無為の喜び」 [language_change][causation][exaptation][functional_load][functionalism][sociolinguistics][social_network][weakly_tied]

昨日の記事 ([2015-03-21-1]) でコセリウによる「#2154. 言語変化の予測不可能性」を,それに先立つ2日の記事 ([2015-03-19-1], [2015-03-20-1]) で Lass による外適応の話題を取り上げてきた.それぞれ独立した話題のように思えるが,外適応も他の言語変化と同様にある条件のもとでの任意の過程にすぎないと Lass が述べたとき,この2つの問題がつながったように思う.言語変化が任意であり自由でありという点について,コセリウと Lass の立場は似通っている.

Lass (98) は,外適応について検討した論文の "The joys of idleness" (無為の喜び)と題する最終節において,"historical junk" (歴史的なくず)がしばしば言語変化の条件を構成することに触れつつ,ほとんど役に立たないようにみえる言語項が言語変化にとって重要な要素となりうることを指摘している.

. . . useless or idle structure has the fullest freedom to change, because alteration in it has a minimal effect on the useful stuff. ('Junk' DNA may be a prime example.) Major innovations often begin not in the front line, but where their substrates are doing little if any work. (They also often do not, but this is simply a fact about non-deterministic open systems.) Historical junk, in any case, may be one of the significant back doors through which structural change gets into systems, by the re-employment for new purposes of idle material.

Crucially, however, mere 'uselessness' is not itself either a determinate precursor of exaptive change, or - conversely - a precursor of loss. Historical relics can persist, even through long periods of apparently senseless variation, and it is impossible to predict, solely on the basis of such idleness or inutility, that ANYTHING at all will happen.

なるほど,機能が低ければ低いほど外適応するための条件が整うのであるから,"conceptual novelty" が生まれやすいということにもなるだろう(ただし,必ず生まれるとは限らない).この謂いには一見すると逆説的な響きがあるように思われるが,これまでも「#836. 機能負担量と言語変化」 ([2011-08-11-1]) などで論じてきたことではある.体系としての言語という観点からいえば,対立の機能負担量 (functional_load) が少なければ少ないほど,なくてもよい対立ということになり,したがって消失するなり,無為に存在し続けるなり,別の機能に取って代わられるなりすることが起こりやすい.さらに別の言い方をすれば,体系組織のなかに強固に組み込まれておらず,ふらふらしている要素ほど,変化の契機になりやすいということだ.「#1232. 言語変化は雨漏りである」 ([2012-09-10-1]) や「#1233. 言語変化は風に倒される木である」 ([2012-09-11-1]) で見たように,変化が体系の弱点において生じやすいという議論も,「無為の喜び」と関係するだろう.

構造言語学ならずとも社会言語学の観点からも,同じことが言えそうだ.social_network の理論によれば,弱い絆で結ばれている (weakly_tied) 個人,言い換えれば体系組織のなかに強固に組み込まれておらず,ふらふらしている要員こそが言語変化の触媒になりやすいとされる (cf. 「#882. Belfast の女性店員」 ([2011-09-26-1]),「#1179. 古ノルド語との接触と「弱い絆」」 ([2012-07-19-1])) .

荘子も「無用の用」を説いた.これは,体系組織に関わるあらゆる変化に当てはまるのかもしれない.

・ Lass, Roger. "How to Do Things with Junk: Exaptation in Language Evolution." Journal of Linguistics 26 (1990): 79--102.

2015-03-18 Wed

■ #2151. 言語変化の原因の3層 [language_change][causation][sociolinguistics][cognitive_linguistics]

言語変化の原因を大きく二分すると,言語内的なものと言語外的なものに分けられる.この伝統的な区別については,「#442. 言語変化の原因」 ([2010-07-13-1]),「#443. 言語内的な要因と言語外的な要因はどちらが重要か?」 ([2010-07-14-1]),「#1582. 言語内的な要因と言語外的な要因はどちらが重要か? (2)」 ([2013-08-26-1]),「#1584. 言語内的な要因と言語外的な要因はどちらが重要か? (3)」 ([2013-08-28-1]) などで論じてきたとおりである.

この2つはそれぞれ社会言語学的要因と(純)言語学的要因と読み替えることもできるが,この二分法ではいかんせん大雑把にすぎる.例えば,語用的要因とか,言語の産出と理解に関わる神経的な要因とかいう場合には,言語内・外のいずれが関与していることになるのだろうか.また,語順の類型論におけるSOVの語順と「形容詞+名詞」の語順との相関関係というような議論を持ち出す言語変化論においては,その要因とは言語学的なものなのか,認知的なものなのか,あるいは単に統計的なものなのか.○○的要因というときの○○とは,言語変化の諸要因のある種の体系化に基づく厳密な言葉遣いとして用いられているのか,それともその都度あてがわれる適当なラベルにすぎないのか.このような問題意識は言語変化の multiple causation (cf. 「#1986. 言語変化の multiple causation あるいは "synergy"」 ([2014-10-04-1]))と無関係ではなく,それがいかに複雑な問題であるかを反映している.

Aitchison (736) は,上に述べた様々な○○を "layer" (層)と表現した上で,言語変化の主たる原因には(少なくとも)3層が認められると述べている.社会言語学的,(純)言語学的,認知心理学的の3種である.

In historical linguistics, at least three overlapping layers of causes can usefully be distinguished. First is immediate trigger, which can be regarded as "sociolinguistic," as when, in Labov's seminal paper, the permanent inhabitants of Martha's Vineyard imitated the vowels of the fishermen they subconsciously admired . . . . Second is "linguistic proper," due to vocal tract configurations, or to the maintenance of language patterns, as when, in the Martha's Vineyard case, the diphthongs [ai] and [au] follow a roughly parallel course of change. The third level is when broad properties of the human mind are hypothesized to account for any such changes. For example, memory limitations or processing procedures might plausibly be invoked to explain why front and back vowels tend to move in tandem not just in Martha's Vineyard, but everywhere. This "top layer" of causation can be labeled psycholinguistic or cognitive, even though such labels need to be used with care: they have been applied in the literature in a number of different ways. . . . This territory is a no-person's-land between language universals and more general psychological ones. The location of the boundary is often dependent on the theory adopted, rather than on an (unachievable) Olympian view of the situation.

3層のみの設定でよいのか,なぜその最上層が「認知心理」であるのか,引用に述べられているような「言語学的」と「認知心理学的」の境目の曖昧さなど,切り込みたいことはいろいろある.しかし,言語内的(社会言語学的)と言語外的(言語学的)という一見するとわかりやすい二分法が,単に大雑把であるという以上に,誤解を招く(誤解を含む)分類であることが,少なくともよくわかるようになる一節とはいえるだろう.

・ Aitchison, Jean. "Psycholinguistic Perspectives on Language Change." The Handbook of Historical Linguistics. Ed. Brian D. Joseph and Richard D. Janda. Malden, MA: Blackwell, 2003. 736--43.

2015-03-17 Tue

■ #2150. 音変化における聞き手の役割 [phonetics][phonology][language_change][causation][teleology][hypercorrection][assimilation][dissimilation]

「#2140. 音変化のライフサイクル」 ([2015-03-07-1]) の記事で,近年の音変化(および言語変化一般)の研究において,話し手よりも聞き手の役割が重要視されるようになってきていることに触れた.そのような論者の1人に Ohala がいる.Ohala (676) は,話し手の関与を否定し,原則として音変化は聞き手によって主導されるという立場を取っている.それぞれ関連する部分を抜き出そう.

. . . variation in the production domain does not by itself constitute sound change since there is no change in the pronunciation norm; the listener is able (somehow) to reconstruct the speaker's intended pronunciation.

Misperceptions are potential sound changes because they may result in a changed pronunciation norm on the part of listeners if their misperceptions are guides to their own pronunciation.

発音の規範 ("pronunciation norm") の変化のことを音変化と呼ぶのであれば,それが生じ,定着する場は聞き手のなかであると想定せざるを得ない.もちろん聞き手は次の瞬間に話し手にもなるという意味においては,その音変化が音声的に実現されるのは話し手としての発話行為においてではあろう.しかし,音変化が生じるのは,聞き手としての役割を担っているときである.聞き手は,通常,話し手による規範から逸脱した変異的な発音を適切に「修正」することができるため,規範そのものを維持するのに貢献する.しかし,ときに聞き手が適切に「修正」することに失敗すると,聞き手の規範そのものが変化する可能性が生じる.この立場によれば,音変化の典型である同化 (assimilation) は聞き手による修正のしなさすぎ (hypocorrection) として,また異化 (dissimilation) は聞き手による修正のしすぎ (hypercorrection) として捉えることができる (Ohala 678) .

Ohala (683) は,持論の終わりのほうで,音変化の無目的性,話し手の無関与,聞き手の役割の重視の3点を合わせて強く主張している.従来の音変化理論における目的論的な見方と,話し手(産出)重視の伝統に真っ向から反対する刺激的な論である.

. . . sound change, at least at its very initiation, is not teleological. It does not serve any purpose at all. It does not improve speech in any way. It does not make speech easier to pronounce, easier to hear, or easier to process or store in the speaker's brain. It is simply the result of an inadvertent error on the part of the listener. Sound change thus is similar to manuscript copyists' errors and presumably entirely unintended.

写字生の写し誤りの比喩はおもしろい.しかし,比喩を文字通りに受け取ってあら探しをするという趣味のよくないことをあえてすれば,嘘から出た誠よろしく写字生による誤写が正しいのものと取り違えられて定着したという書き言葉上の言語変化は,皆無ではないかもしれないが,少なくとも音変化に比して滅多にないとは述べてよいだろう.この比喩の理解には,"at its very initiation" (その当初においては)の但し書きを重視したい.

だが,Ohala の主張を聞いていると,言語変化一般において聞き手の役割を再考する必要があるのでないかと思えてくるのは確かだ.

・ Ohala, John J. "Phonetics and Historical Phonology." The Handbook of Historical Linguistics. Ed. Brian D. Joseph and Richard D. Janda. Malden, MA: Blackwell, 2003. 669--86.

2015-03-10 Tue

■ #2143. 言語変化に「原因」はない [language_change][causation][systemic_regulation][teleology]

コセリウは,言語変化に「原因」はないと述べている.この一見不可解な謂いを理解するには,コセリウが「原因」という言葉で何を指しているかを正しくとらえる必要がある.基底にある考え方は,「#1056. 言語変化は人間による積極的な採用である」 ([2012-03-18-1]) と「#2139. 言語変化は人間による積極的な採用である (2)」 ([2015-03-06-1]) の標題の通りである.以下,「原因による説明と結果による説明.言語変化に対する通時的構造主義のたちば.「目的論」的解釈の意味」と題するコセリウの第6章 (259--343) より,3箇所を引用する(以下,原文の圏点は太字に置き換えてある).

言語の中には,したがって,変化をひき起こす「原因」なるものは存在せず(唯一の作用原因は話し手の自由だから),またその理由も存在せず(それは常に目的の序列のものだから),あるのは,話し手の言語的自由にゆだねられ,使用されながら同時にその表現の欲求に応じて変化をとげるところの「道具的」(技術的)な条件,状況である.体系のまさに「弱点」――新しい表現要求から見て,伝統的な手段にやどる技術的な欠陥――すらも変化の「原因」ではなく,言語的自由がとり組んで,「道具」それ自体の創造過程の中で解決すべき問題である.したがって,なし得る,そしてなさなければならないものは,自然の,あるいは自由の外にある「原因」をあれこれと探し求めることではなく,個々の歴史条件のもとで自由によって実現されたものを目的の点から正当づけることであり,新しく現われた形が変化に先行する言語の欠陥と可能性とによって,どのようなしかたで必然性もしくは可能性として決定(限定)されるのかをつきとめることである. (286)

結局,目的性とは動機づけの一類型である.これは,「原因」が「それによって何かが生じ(存在するようになり),変化し,あるいは消失する(存在をやめる)すべてのものである」かぎり,「原因」の一般的概念の中にそれとして含まれる.アリストテレスは周知のように四種類の「原因」を区別している.何かを作り出し,あるいは生み出すもの(作動者,すなわち第一始動因もしくは作用因),それを用いて何かが作り出される素材(材質もしくは材質因〔質量因〕),それから何かが作られる概念(本質もしくは形式因〔形相因〕),それをめざして何かが作られるところのもの(目的因)(『自然学』II,3およびII,7).したがって,目的性(目的因)とは,一つの原因であるから,「作用因」が自由と意図性とをそなえた実体であるときに,はじめて生じ得る原因である.そして,たしかにこの意味では,言語変化とは,実際にアリストテレスの言う四つの動機づけをそなえているがゆえに,「原因」をもつと言ってもまったく矛盾はない.つまり,新しい言語事実は,誰かによって(作用因),何かをもって(材質因),作られるものの観念をもって(形式因),何かのために(目的因)作られるものだからである.われわれが言語変化には「原因がない」と言うのは,自然科学的な意味での原因がないというだけのことであって,言いかえれば,――物質的なもののばあいを除いて――自由の外にあって,「客観的」で自然物のような原因はないという意味においてのみ,そう言っているのである.われわれはそれ自体としては正当な「原因」という用語の使用に反対しているのではなく,そこに付与されている意味と,じつは原因でも何でもない諸状況を決定的な原因と見る主張に反対しているのである. (290--91)

言語変化は,ある条件のもとに生じるものではあるが,条件そのものからは生じない.言語事実は,話し手が何かのために創造するから存在するのであって,話し手自身にとって外的な,物理的必然の「産物」でもなければ,それ以前の言語状態の「必然的かつ不可避的な帰結」でもない.何か新しい言語事実の,本当の意味で「原因的」な唯一の説明とは,自由がある目的をもって,それを創造したのだとするものだけである.それ以外の説明は,物質的な起源の説明であり,また改新者や採用者としての個人の言語的自由が活動を行ったその条件の説明である.

一般に言語変化の「原因」と呼ばれてきたものは,実は「原因」というよりは「条件」とみなすべきものだという議論である.真の原因とは,諸者の条件のもとにおける自由意志による採用である.この観点から,今後も改めて言語変化の原因と諸条件について考えていきたい.

・ E. コセリウ(著),田中 克彦(訳) 『言語変化という問題――共時態,通時態,歴史』 岩波書店,2014年.

2015-03-06 Fri

■ #2139. 言語変化は人間による積極的な採用である (2) [neolinguistics][language_change][causation][history_of_linguistics]

「#1069. フォスラー学派,新言語学派,柳田 --- 話者個人の心理を重んじる言語観」 ([2012-03-31-1]),「#2013. イタリア新言語学 (1)」 ([2014-10-31-1]),「#2014. イタリア新言語学 (2)」 ([2014-11-01-1]),「#2020. 新言語学派曰く,言語変化の源泉は "expressivity" である」 ([2014-11-07-1]),「#2021. イタリア新言語学 (3)」 ([2014-11-08-1]),「#2022. 言語変化における個人の影響」 ([2014-11-09-1]) で,イタリア新言語学派 (neolinguistics) の言語思想を紹介してきた.コセリウもこの学派の影響を多分に受けた言語学者の1人であり,「#1056. 言語変化は人間による積極的な採用である」 ([2012-03-18-1]) と喝破した.この主張を,コセリウ自身に語らしめよう(以下,原文の圏点は太字に置き換えてある).

話し手によって話されたことが――言語的様式として――対話に用いている言語の中の既存のモデルからはずれる,そのすべての場合を改新と呼んでよい.また,聞き手の側が,その後の表現のためのモデルとして,ある改新を受容すれば,これを採用と呼んでよい.(118)

言語変化(「言語における変化」)とは,ある改新の拡散もしくは一般化であり,したがって必然的に,あいついで生じる一連の採用である.すなわち,あらゆる変化は,帰するところ,採用である. (119)

さて,採用は改新とは本質的に異なる行為である.言語行為のその状況と目的とによって限定されているかぎり,改新は,この語のきわめて厳密な意味において「パロールの事実」であり,したがって言語 の使用に属している.ところが,採用の方は――未来の行為を考慮にいれた,新しい形態,変種,選択様式の獲得であるから――「言語 の事実」の制定であり,経験を「知識」へと再編することである.つまり,採用とは言語を学ぶことであり,言語活動のまにまにそれを「再編」することである.改新とは言語 をのりこえることであり,採用とはデュミナス(言語的知識)としての言語をそれ自らの超克に適合させることである.改新も採用も,言語によって条件づけられてはいる.ただし両者のとる方向は逆である.さらに,改新は生理的な「原因」(整理の必然が自由を阻止するかたちで)をさえも持つことがあるのに,採用の方は――ある言語的モデルや表現の可能性の獲得,変形やとりかえのように――ひとえに精神的活動である.したがって文化的,美的,あるいは機能的といった,もっぱら目的にかかわる限定だけしか持ち得ない. (119--20)

採用は常に表現の必要に応じて行われる.その必要とは,文化的,社会的,審美的,機能的いずれかのものであり得る.聞き手は,それが自分の知らないもの,美的に満足させてくれるもの,自分の社会的たちばをよくしてくれるものであったり,機能的に役に立ってくれるようなものならば,採用する.「採用」とは,したがって,文化の行為でもあれば,好みによる行為でもあり,また実用的な見識の行為でもある. (130)

ここでは「改新」は変化の種にすぎず,変化が真の意味で変化と呼ばれ得るのはそれが「採用」されたときであると説かれている.「#1466. Smith による言語変化の3段階と3機構」 ([2013-05-02-1]) の用語でいえば,この「改新」は potential for change すなわち variant の発現に対応し,「採用」は implementation に対応するだろう.引用の全体にわたって,イタリア新言語学の言語思想が色濃く反映されていることがわかる.

・ E. コセリウ(著),田中 克彦(訳) 『言語変化という問題――共時態,通時態,歴史』 岩波書店,2014年.

2015-03-01 Sun

■ #2134. 言語変化は矛盾ではない [saussure][diachrony][language_change][causation][methodology][linguistics]

最近,言語学者コセリウの言語変化論が新しく邦訳された.言語変化を研究する者にとってコセリウのことばは力強い.著書は冒頭 (19) で「言語変化という逆説」という問題に言及している(以下,傍点を太字に替えてある).

言語変化という問題は,あきらかに一つの根本的な矛盾をかかえている.そもそも,この問題を原因という角度からとりあげて,言語はなぜ変化するのか(まるで変化をしてはならないかのように)と問うこと自体,言語には本来そなわった安定性があるのに,生成発展がそれを乱し,破壊すらしてしまうのだと言いたげである.生成発展は言語の本質に反するのだと.まさにこのことが言語の逆説であるとも言われる.

この矛盾の源が,ソシュールの共時態と通時態の2分法にあることは明らかである.「#1025. 共時態と通時態の関係」 ([2012-02-16-1]) と「#1076. ソシュールが共時態を通時態に優先させた3つの理由」 ([2012-04-07-1]) で触れたとおり,ソシュールは言語研究における共時態を優先し,通時態は自らのうちに目的をもたないと明言した.以来,多くの言語学者がソシュールに従い,言語の本質は静的な体系であり,それを乱す変化というものは言語にとって矛盾以外の何ものでもないと信じてきたし,同時に不思議がってもきた.

コセリウ (22--23) は,この伝統的な言語変化矛盾論に真っ向から対抗する.コセリウによる8点の明解な指摘を引用しよう.

(a) 言語変化について言いふらされているこの逆説なるものは実際には存在せず,根本的には,はっきり言うか言わないかのちがいはあるが,言語(ラング)と「共時的投影」とを同じものと考えてしまう誤りから生ずるにすぎないこと.(b) 言語変化という問題は原因の角度からとりあげることはできないし,またそうすべきでもないこと.(c) 上に引いた主張は確かな直感にもとづいてはいるが,あいまいでどうにもとれるような解釈にゆだねられてしまったために,ただただ研究上の要請でしかないものを対象のせいにしていること.上のような主張をなす著者たちがどうにも避けがたく当面してしまう矛盾はすべてここから生じること.(d) はっきり言えば,共時態―通時態の二律背反は対象のレベルにではなく,研究のレベルに属するものであって,言語そのものにではなく,言語学にかかわるものであること.(e) ソシュールの二律背反を克服するための手がかりは,ソシュール自身のもとに――ことばの現実が,彼の前提にはおかまいなしに,また前提に反してもそこに入りこんでしまっているだけに――それを克服できるような方向で発見することが可能であるということ.(f) そうは言ってもやはり,ソシュールの考え方とそこから派生したもろもろの概念とは,その内にひそむ矛盾の克服を阻む根本的な誤りをかかえていること.(g) 「体系」と「歴史性」との間にはいかなる矛盾もなく,反対に,言語の歴史性はその体系性を含み込んでいるということ.(h) 研究のレベルにおける共時態と通時態との二律背反は,歴史においてのみ,また歴史によってのみ克服できるということ,以上である.

変化すること自体が言語の本質であり,変化することによって言語は言語であり続ける.まったく同感である.「#2123. 言語変化の切り口」 ([2015-02-18-1]) も参照.

・ E. コセリウ(著),田中 克彦(訳) 『言語変化という問題――共時態,通時態,歴史』 岩波書店,2014年.

2015-02-28 Sat

■ #2133. ことばの変化のとらえ方 [language_change][methodology][causation]

昨日の記事「#2132. ら抜き言葉,ar 抜き言葉,eru 付け言葉」 ([2015-02-27-1]) でも紹介した井上は,第8章「ことばの変化のとらえ方」で言語変化の切り口として4つの次元を提案している (196--97) .言語,空間,時間,社会の4つである.

言語の次元とは,言語を文法や語彙などからなる体系としてみる視点をいう.この視点からは,言語変化には言語体系上の原因があるということ,1つの言語変化が別の言語変化を呼びうるということなどが主張される.言語変化における体系的調整 (systemic regulation) も言語の次元の話題である (cf. 「#1466. Smith による言語変化の3段階と3機構」 ([2013-05-02-1])) .

空間の次元は,ことばの地域差や方言差に着目する視点である.方言分布といった静的な視点だけではなく,地方から中央,あるいは逆方向への言語項の流入といった動的な視点も含む.方言間の接触により言語変化が促進されたり伝播したりする現象に着目する.

時間の次元は,短い単位でいえば個人の一生の間での言語変化や世代間の言語差,長い単位でいえば数百年から千年にわたる言語の変化を眺める視点をいう.言語変化とは,定義上時間軸上に展開する現象であるから,時間の次元の考慮は必要不可欠だが,短い単位と長い単位とがつながっており連続体をなしているということは言語変化研究でも気づかれにくい.これらを時間の次元としてくくるというのは,重要な洞察である.

社会の次元は,社会層の間の言語差や文体意識に注目する観点である.使用域 (register) や文体 (style) の差のみならず,言語変異や言語変化そのものをどのように評価するかという視点も含む.ことばの流行,言語の乱れ,純粋主義,規範主義などが,言語変化の発現や伝播にどのような影響を及ぼすのかなども考慮すべき課題である.

井上は言語変化 (language change) をみる視点として上の4つの次元を与えたが,この4つをむしろ言語変異 (language variation) が発生し広がってゆく次元と考えるほうがわかりやすいかもしれない.もっとも,変異の存在は変化の前提であるから,つまるところ4つの次元は言語変化にも関わってくるには相違ないし,その点では言語変化の原因の4つの分類とみることもできる.いずれにせよ,よく選ばれた4つの切り口だと思う.

言語変化のモデルとしては,「#1466. Smith による言語変化の3段階と3機構」 ([2013-05-02-1]),「#1600. Samuels の言語変化モデル」 ([2013-09-13-1]),「#1928. Smith による言語レベルの階層モデルと動的モデル」 ([2014-08-07-1]),「#1997. 言語変化の5つの側面」 ([2014-10-15-1]),「#2012. 言語変化研究で前提とすべき一般原則7点」 ([2014-10-30-1]), 「#2123. 言語変化の切り口」 ([2015-02-18-1]) も参照.

・ 井上 史雄 『日本語ウォッチング』 岩波書店〈岩波新書〉,1999年.

2015-02-18 Wed

■ #2123. 言語変化の切り口 [language_change][causation][diachrony][linguistics][flash][methodology][mindmap]

言語変化について様々に論じてきたが,言語変化を考察する上での諸々の切り口,研究する上で勘案すべき種々のパラメータを整理してみたい.言語にとって変化が本質的であるならば,言語変化研究こそが言語研究の革新ともいえるはずである.

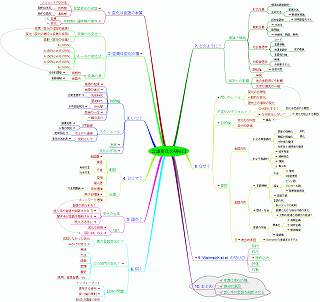

以下に言語変化の切り口を,本ブログ内へのリンクを張りつつ,10項目立てで整理した.マインドマップ風にまとめた画像,PDF,あるいはノードを開閉できるFLASHもどうぞ.記事末尾の書誌は,最も重要な3点のみに限った.以前の同様の試みとして,「#729. 言語変化のマインドマップ」 ([2011-04-26-1]) も参照.

1. 変化は言語の本質

言語変化の逆説

ソシュールの2分法

共時態

静的な体系

通時態

動的な混沌

共時態と通時態の接点

変異

変化

2. 変異は変化の種

変異から変化へ

変異(変化の潜在的資源)

変化(変化の履行=変異の採用)

拡散(変化の伝播)

A → B の変化は

A (100%)

A (80%) vs B (20%)

A (50%) vs B (50%)

A (20%) vs B (80%)

B (100%)

変異の源

言語内

体系的調整

言語外

言語接触

3. いつ?

時間幅

言語の起源

言語の進化

先史時代

比較言語学

歴史時代

世代間

子供基盤仮説

話者の一生

一瞬の流行

スケジュール

S字曲線

語彙拡散

分極の仮説

右上がり直線

定率仮説

突如として

青年文法学派

速度

変化の予測

4. どこで?

範囲

言語圏

言語

方言

地域方言

社会方言

位相

個人語

伝播

波状理論

方言周圏論

飛び石理論

ネットワーク理論

5. 誰が?

変化の主体

言語が変化する?

話し手が言語を刷新させる

聞き手が言語を刷新させる

「見えざる手」

個人

変化の採用

「弱い絆」の人

6. 何?

真の言語変化か?

成就しなかった変化

みかけの変化

どの部門の変化?

意味

文法

語彙

音韻

書記

語用,言語習慣,etc.

証拠の問題

インフォーマント

現存する資料

斉一論の原則

記述は理論に依存

7. どのように?

理論・領域

形式主義

構造主義言語学

生成文法

普遍文法

最適性理論

機能主義

認知言語学

使用基盤モデル

文法化

語用論

余剰性,頻度,費用

社会言語学

コード

言語接触

地理言語学

波状理論

言語相対論

比較言語学

再建

系統樹モデル

類型論

含意尺度

体系への影響

単発

他の言語項にも影響

大きな潮流の一端

8. なぜ?

問いのレベル

変化の合理性

一般的な変化

歴史上の個別の変化

不変化がデフォルト?

なぜ変化する?

変化を促進する要因

なぜ変化しない?

変化を阻止する要因

目的論

変化の方向性

偏流

変化の評価

要因

言語内的

およそ無意識的

調音の簡略化

同化

聴解の明確化

異化

対称性の確保

効率性と透明性の確保

およそ意識的

綴字発音

過剰修正

類推

異分析

言語外的

言語接触

干渉

借用

2言語使用

混合

ピジン語

クレオール語

基層言語仮説

言語交替

言語の死

歴史・社会

新メディアの発明

語彙における指示対象の変化

文明の発達と従属文の発達?

言語の評価

標準化

規範主義

純粋主義

監視機能

言語権

複合的原因

Samuels の言語変化モデル

9. Weinreich et al. の切り口

制約

移行

埋め込み

評価

作動

10. まとめ

変異は変化の種

複合的原因

話し手が言語を刷新させる

・ Samuels, M. L. Linguistic Evolution with Special Reference to English. London: CUP, 1972.

・ Smith, Jeremy J. An Historical Study of English: Function, Form and Change. London: Routledge, 1996.

・ Weinreich, Uriel, William Labov, and Marvin I. Herzog. "Empirical Foundations for a Theory of Language Change." Directions for Historical Linguistics. Ed. W. P. Lehmann and Yakov Malkiel. U of Texas P, 1968. 95--188.

2015-02-10 Tue

■ #2115. 言語維持と言語変化への抵抗 [sociolinguistics][methodology][variety][language_change][causation]

言語変化と変異を説明するのに社会的な要因を重視する論客の1人 James Milroy の言語観については,「#1264. 歴史言語学の限界と,その克服への道」 ([2012-10-12-1]),「#1582. 言語内的な要因と言語外的な要因はどちらが重要か? (2)」 ([2013-08-26-1]),「#1992. Milroy による言語外的要因への擁護」 ([2014-10-10-1]) やその他の記事で紹介してきた.私はとりわけ言語変化の要因という問題に関心があり,社会言語学の立場からこの問題について積極的に発言している Milroy には長らく注目してきている.

Milroy は,言語変化を考察する際の3つの原則を掲げている.

Principle 1 As language use (outside of literary modes and laboratory experiments) cannot take place except in social and situational contexts and, when observed, is always observed in these contexts, our analysis --- if it is to be adequate --- must take account of society, situation and the speaker/listener. (5--6)

Principle 2 A full description of the structure of a variety (whether it is 'standard' English, or a dialect, or a style or register) can only be successfully made if quite substantial decisions, or judgements, of a social kind are taken into account in the description. (6)

Principle 3 In order to account for differential patterns of change at particular times and places, we need first to take account of those factors that tend to maintain language states and resist change. (10)

この3原則を私的に解釈すると,原則1は,言語は社会のなか使用されている状況しか観察しえないのだから,社会を考慮しない言語研究などというものはありえないという主張.原則2は,個々の言語や変種は社会言語学的にしか定義できないのだから,すべての言語研究は何らかの社会的な判断に基づいていると認識すべきだという主張.原則3は,言語変化を引き起こす要因だけではなく,言語状態を維持する要因や言語変化に抵抗する要因を探るべしという主張だ.

意外性という点で,とりわけ原則3が注目に値する.個々の言語変化の原因を探る試みは数多いが,変化せずに維持される言語項はなぜ変化しないのか,あるいはなぜ変化に抵抗するのかを問う機会は少ない.暗黙の前提として,現状維持がデフォルトであり,変化が生じたときにはその変化こそが説明されるべきだという考え方がある.しかし,Milroy は,むしろ言語変化のほうがデフォルトであり,現状維持こそが説明されるべき事象であると言わんばかりだ.

Therefore, as a historical linguist, I thought that we might get a better understanding of what linguistic change actually is, and how and why it happens, if we could also come closer to specifying the conditions under which it does not happen --- the conditions under which 'states' and forms of language are maintained and changes resisted. (11--12)

言語学的な観点からは,言語維持と言語変化への抵抗という問題意識は確かに生じにくい.変わることがデフォルトであり,変わらないことが説明を要するのだという社会言語学的な発想の転換は,傾聴すべきだと思う.

関連して,言語変化に抵抗する要因については「#430. 言語変化を阻害する要因」 ([2010-07-01-1]),「#2067. Weinreich による言語干渉の決定要因」 ([2014-12-24-1]),「#2065. 言語と文化の借用尺度 (2)」 ([2014-12-22-1]) などで少し取り上げたので,参照されたい.

・ Milroy, James. Linguistic Variation and Change: On the Historical Sociolinguistics of English. Oxford: Blackwell, 1992.

2015-01-27 Tue

■ #2101. Williams の意味変化論 [semantic_change][semantics][causation][unidirectionality][synaesthesia][register]

Williams の英語史を読んでいて,意味変化の扱いが本格的であり(7章と8章を意味変化に当てている),数ある英語史概説書のなかでも比較的よくまとまっているように感じた.以下,いくつかコメントしたい.

Williams (170) は意味変化の局面を "reasons", "mechanism", "consequences" の3種に分けて考えようとしている.この洞察により,意味変化の分類に関してもつれていた頭が少しクリアになったように思う.というのは,従来の分類ではこれらの局面があまり明示的に区別されてこなかったからだ.本ブログでも意味変化(の原因)の分類について「#473. 意味変化の典型的なパターン」 ([2010-08-13-1]),「#1109. 意味変化の原因の分類」 ([2012-05-10-1]),「#1873. Stern による意味変化の7分類」 ([2014-06-13-1]),「#1953. Stern による意味変化の7分類 (2)」 ([2014-09-01-1]),「#1973. Meillet の意味変化の3つの原因」 ([2014-09-21-1]),「#2060. 意味論の用語集にみる意味変化の分類」 ([2014-12-17-1]) で取り上げてきたが,いまだ決定的な分類というものはないといってよい.分類法は,論者の数だけあるといっても過言ではないほどだ.Stern も繰り返し示唆しているように,2つの意味変化の動機づけが同じタイプだったとしても異なるタイプに帰結することはあるし,逆に帰結のタイプは同じであっても,経由した過程のタイプは異なるというような意味変化もある.また,異なる複数の要因が絡み合って,1つの意味変化が発生するということもごく普通にみられる.そもそも意味変化の分類といっても,意味変化のどの局面に注目して分類するかという考え方の問題もあり,一筋縄ではいかなかったのだ.Williams も特に何か新しいことを述べているわけではないのだが,"reasons", "mechanism", "consequences" の3局面を区別している点が評価できる.

また,Williams は意味変化の法則 (semantic laws) の話題に1節を割いている (207--10) .この話題については「#1756. 意味変化の法則,らしきもの?」 ([2014-02-16-1]),「#1759. synaesthesia の方向性」 ([2014-02-19-1]),「#1955. 意味変化の一般的傾向と日常性」 ([2014-09-03-1]) の記事などで触れてきたが,Williams (207) も,意味変化の法則とはいわずとも傾向として指摘できることとして,伝統的で無難な項目をいくつか挙げている.

1. Words for abstractions will generally develop out of words for physical experience: comprehend, grasp, explain, and so on.

2. Words originally indicating neutral condition tend to polarize: doom, frame, predicament, luck, merit.

3. Words originally indicating strong emotional response tend to weaken as they are used to exaggerate: awful, terrific, tremendous.

4. Insulting words tend to come from names of animals or lower classes: rat, dog, villain, cad

5. Metaphors will be drawn from those aspects of experience most relevant to us: eye of a needle, finger of land; or most intense in our experience: turn on, spaced out, freaked out, for example.

Williams (208) は,より強力な意味変化の法則の例として「#1756. 意味変化の法則,らしきもの?」 ([2014-02-16-1]) で触れた中英語期に生じた「速く」→「すぐに」の意味変化を取り上げているが,これは「将来を取り込む法則」ではなく「過去についての限定された一般化」であると評している.もう少し法則の名に値するものとしては,Basic Color Terms にみられる通言語的な方向性と,自らが提唱する共感覚 (synaesthesia) の方向性を挙げている(後者については,「#1759. synaesthesia の方向性」 ([2014-02-19-1]) を参照).Williams によれば,「意味変化の法則」にかなうのは,"universals of change which, because they are so regular and so general, reflect internal influences either peculiar to the particular language or to human language and cognition in general" (208) であるようだ.

Williams は,意味変化と関連して slang, argot, cant, jargon といった使用域の「低い」語にも注目しており,著書の副題 "A Social and Linguistic History" にふさわしい社会言語学的な観点からの洞察が光っている.

・ Stern, Gustaf. Meaning and Change of Meaning. Bloomington: Indiana UP, 1931.

・ Williams, Joseph M. Origins of the English Language: A Social and Linguistic History. New York: Free P, 1975.

・ Williams, Joseph M. "Synaesthetic Adjectives: A Possible Law of Semantic Change." Language 52 (1976): 461--78.

2014-12-24 Wed

■ #2067. Weinreich による言語干渉の決定要因 [contact][borrowing][loan_word][causation]

言語干渉の要因や尺度について,これまで以下の記事で様々に考えてきた.

・ 「#430. 言語変化を阻害する要因」 ([2010-07-01-1])

・ 「#902. 借用されやすい言語項目」 ([2011-10-16-1])

・ 「#903. 借用の多い言語と少ない言語」 ([2011-10-17-1])

・ 「#934. 借用の多い言語と少ない言語 (2)」 ([2011-11-17-1])

・ 「#1779. 言語接触の程度と種類を予測する指標」 ([2014-03-11-1])

・ 「#1780. 言語接触と借用の尺度」 ([2014-03-12-1])

・ 「#1781. 言語接触の類型論」 ([2014-03-13-1])

・ 「#1989. 機能的な観点からみる借用の尺度」 ([2014-10-07-1])

・ 「#2011. Moravcsik による借用の制約」 ([2014-10-29-1])

・ 「#2064. 言語と文化の借用尺度 (1)」 ([2014-12-21-1])

・ 「#2065. 言語と文化の借用尺度 (2)」 ([2014-12-22-1])

今回は,言語干渉を促進する・阻害する構造的・非構造的要因を一覧にしてまとめた Weinreich (64--65) による表を掲げよう.PDF版はこちら.これを眺めながら,言語変化一般と同様に言語干渉による変化も,言語内的・外的の両要因によって条件付けられている可能性が常にあることを再認識したい.関連して「#1986. 言語変化の multiple causation あるいは "synergy"」 ([2014-10-04-1]) 及び multiple causation の各記事も参照されたい.

| FORM OF INTERFERENCE | EXAMPLE | STRUCTURAL | NON-STRUCTURAL | ||

|---|---|---|---|---|---|

| STIMULI | RESISTANCE FACTORS | STIMULI | RESISTANCE FACTORS | ||

| All interference | Any points of difference between two systems | Stability of systems; requirements of intelligibility | Social value of source (model, primary) language; bilingual interlocutors; affective speech; individual propensity for speech mixture; etc. | Social value of recipient language; intolerance of interference; puristic attitudes toward recipient (secondary) language; loyalty to mother-tongue; unilingual interlocutors; etc. | |

| Phonic | |||||

| Under-differentiation of phonemes | /d/ and /t/ not differentiated | Absence of corresponding distinctions in primary language | Functional yield of the distinction | --- | Loyalty to secondary language |

| Over-differentiation of phonemes | [k] and [kh] treated as separate phonemes | Presence of distinction (only) in primary language | --- | --- | --- |

| Reinterpretation of relevant features | Voiceless /p/ treated as phonemically tense and only concomitantly voiceless | Different phonemic systems | Existence of appropriate holes in the pattern | --- | --- |

| Phone substitution | [r] for [R] where there is only one trill phoneme | Different pronunciations equivalent phonemes | Danger of confusion with another phoneme | Social value of primary language | Loyalty to secondary language |

| Integration of loanwords | English /rajs/ into Hawaiian /lɑiki/ | Difference in phonemic systems; homogeneous but different type of word structure in recipient language | Potential homonymy (?) | Intolerance of recognizable loanwords; unilingualism of speaker | Social value of source language |

| Grammatical | |||||

| Transfer of morphemes | Slovak-German in Pressburg-u; Yiddish-English job-shmob | Congruent systems, much common vocabulary, relatively unbound morphemes, greater phonemic bulk | Non-congruent systems; complicated functions of morphemes | Affectiveness of categories | Loyalty to recipient language |

| Transfer of grammatical relations | German-English I come soon home | Different relation patterns | Conflict with existing relations | Affectiveness of categories | Loyalty to recipient language |

| Change in function of "indigenous" morpheme or category | German-English how long are you here? | Greater explicitness of model (usually) | --- | --- | Loyalty to recipient language |

| Abandonment of obligatory categories | Loss of old French tense system in Creole | Very different grammatical systems | --- | Makeshift language | Loyalty to recipient language |

| Integration of loanwords | English change into Amer. Portuguese chinjar | Homogeneous word structure in recipient language | --- | Intolerance of recognizable loanwords; unilingualism of speaker | Social value of source language |

| Lexical | |||||

| Lexical interference as such | --- | Structural weak points in recipient vocabulary, need to match differentiations in source language | Existence of adequate vocabulary | Lexical inadequacy in face of innovations; oblivion of infrequent words, need for synonyms, prestige of source language, stylistic effect of mixture | Loyalty to recipient language |

| Outright transfer of words (rather than semantic extension) | German Telephon rather than Fernsprecher | Congenial form of word; possibility of polysemy (?) | Potential homonymy (?); uncongenial word form | Bilingualism of interlocutors | Loyalty to recipient language |

| Phonic adjustment of cognates | Spanish /euˈropa/ into /juˈropa/ on English model | Economy of a single form | --- | --- | Loyalty to recipient language |

| Specialized retention of an "indigenous" word after borrowing of an equivalent | French chose, retained and distinguished from cause | No confusion in semantemes | Elimination of superfluous terms | --- | --- |

・ Weinreich, Uriel. Languages in Contact: Findings and Problems. New York: Publications of the Linguistic Circle of New York, 1953. The Hague: Mouton, 1968.

2014-11-09 Sun

■ #2022. 言語変化における個人の影響 [neolinguistics][geolinguistics][dialectology][idiolect][chaucer][shakespeare][bible][literature][neolinguistics][language_change][causation]

「#1069. フォスラー学派,新言語学派,柳田 --- 話者個人の心理を重んじる言語観」 ([2012-03-31-1]),「#2013. イタリア新言語学 (1)」 ([2014-10-31-1]),「#2014. イタリア新言語学 (2)」 ([2014-11-01-1]),「#2020. 新言語学派曰く,言語変化の源泉は "expressivity" である」 ([2014-11-07-1]) の記事で,連日イタリア新言語学を取り上げてきた.新言語学では,言語変化における個人の役割が前面に押し出される.新言語学派は各種の方言形とその分布に強い関心をもった一派でもあるが,ときに村単位で異なる方言形が用いられるという方言量の豊かさに驚嘆し,方言細分化の論理的な帰結である個人語 (idiolect) への関心に行き着いたものと思われる.言語変化の源泉を個人の表現力のなかに見いだそうとしたのは,彼らにとって必然であった.

しかし,英語史のように個別言語の歴史を大きくとらえる立場からは,言語変化における話者個人の影響力はそれほど大きくないということがいわれる.例えば,「#257. Chaucer が英語史上に果たした役割とは?」 ([2010-01-09-1]) や「#298. Chaucer が英語史上に果たした役割とは? (2) 」 ([2010-02-19-1]) の記事でみたように,従来 Chaucer の英語史上の役割が過大評価されてきたきらいがあることが指摘されている.文学史上の役割と言語史上の役割は,確かに別個に考えるべきだろう.

それでも,「#1412. 16世紀前半に語彙的貢献をした2人の Thomas」 ([2013-03-09-1]) や「#1439. 聖書に由来する表現集」 ([2013-04-05-1]) などの記事でみたように,ある特定の個人が,言語のある部門(ほとんどの場合は語彙)において限定的ながらも目に見える貢献をしたという事実は残る.多くの句や諺を残した Shakespeare をはじめ,文学史に残るような文人は英語に何らかの影響を残しているものである.

英語史の名著を書いた Bradley は,言語変化における個人の影響という点について,新言語学派的といえる態度をとっている.

It is a truth often overlooked, but not unimportant, that every addition to the resources of a language must in the first instance have been due to an act (though not necessarily a voluntary or conscious act) of some one person. A complete history of the Making of English would therefore include the names of the Makers, and would tell us what particular circumstances suggested the introduction of each new word or grammatical form, and of each new sense or construction of a word. (150)

Now there are two ways in which an author may contribute to the enrichment of the language in which he writes. He may do so directly by the introduction of new words or new applications of words, or indirectly by the effect of his popularity in giving to existing forms of expression a wider currency and a new value. (151)

Bradley は,このあと Wyclif, Chaucer, Spenser, Shakespeare, Milton などの名前を連ねて,具体例を挙げてゆく.

しかし,である.全体としてみれば,これらの個人の役割は限定的といわざるを得ないのではないかと,私は考えている.圧倒的に多くの場合,個人の役割はせいぜい上の引用でいうところの "indirectly" なものにとどまり,それとて英語という言語の歴史全体のなかで占める割合は大海の一滴にすぎない.ただし,特定の個人が一滴を占めるというのは実は驚くべきことであるから,その限りにおいてその個人の影響力を評価することは妥当だろう.言語変化における個人の影響は,マクロな視点からは過大評価しないように注意し,ミクロな視点からは過小評価しないように注意するというのが穏当な立場だろうか.

・ Bradley, Henry. The Making of English. New York: Dover, 2006. New York: Macmillan, 1904.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow