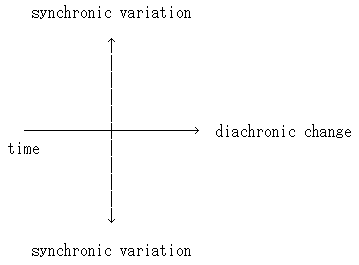

[2012-02-16-1]の記事「#1025. 共時態と通時態の関係」で触れたが,diachronic change (通時的変化)と synchronic variation (共時的変異)とは1つの現象の2つの側面である.change も variation もともに「変化」と訳されることがあるが,それぞれの概念はむしろ対置されるものである.上でそれぞれ形容詞をつけたように,change とは通時的な概念であり,時間軸に沿った変化(へんか)である.一方,variation とは共時的な概念であり,異なる形式が言語内外の諸要因により交替する変化(へんげ)である.

前段落で述べたことを,動詞 change と vary の定義により改めて示そう.OALD8 の定義に基づいて整理すると次のようになる.

・ to change: pass from one state or form into another

・ to vary: be different according to the situation

さらに図で示せば次の通り.

通時と共時の両軸が交差する点が個々の言語項目ということになり,そこには change と variation のエネルギーがともに潜在している.

言語変化を考える上で,両者の関係を理解しておくことは重要である.Vogt (367) から関係する箇所を引用しよう.

At any moment between the initiation and the conclusion of these changes we have a state characterized by the presence of more or less free variants, so that the speakers have the choice between alternative expressions. In each case the choice will be determined by an interplay of factors, some linguistic, some esthetic and social, an interplay so complex that most often the choice will appear as being due to pure chance. At any moment of this long period the French phonemic system would have to be described in such a way that the relations between these variants would be accounted for, because, in my opinion, these relations, however complex they may be, are themselves part of the system. What therefore in the history of a linguistic system appears as a change will in a synchronic description appear as a more or less free variation between different forms of expression, equally admissible within the system. Let it be added that this statement cannot be reversed: every free variation within the system will not, in the time dimension, correspond to a change. It is important to stress this aspect of systems, because without admitting a fair latitude of variation within a system, it is difficult to see how structures could change at all.

・ Vogt, Hans. "Contact of Languages." Word 10 (1954): 365--74.