2022-07-22 Fri

■ #4834. 比較級・最上級の歴史 [comparison][category][adjective][adverb][youtube][notice][link][grammaticalisation]

一昨日,YouTube 「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」の第42弾が公開されました.「英語の比較級・最上級はなぜ多様なのか?」と題して,英語の比較級・最上級の形式の歴史についてお話ししています.

英語を含む印欧諸語では日本語と異なり,形容詞や副詞に比較級 (comparative degree) や最上級 (superlative degree) といった「級」の文法カテゴリーがあります.比較・最上の概念が文法化 (grammaticalisation) されているのです.そのため英語では比較に関する語法や構文が様々に発達しています.

形式に注目しても,例えば比較級は -er 語尾を付けるもの,more を前置するもの,better や worse のように補充法 (suppletion) に訴えるものなど,種類が豊富です.

このように「級」については英語史・英語学的に論点が多いこともあり,hellog その他でもしばしば関連する話題に触れてきました.以下はこの問題に関心をもった方へのお薦め記事・放送です.より広く記事を読みたい方は comparison の記事群をどうぞ.

[ hellog 記事 ]

・ 「#3835. 形容詞などの「比較」や「級」という範疇について」 ([2019-10-27-1])

・ 「#3843. なぜ形容詞・副詞の「原級」が "positive degree" と呼ばれるのか?」 ([2019-11-04-1])

・ 「#3844. 比較級の4用法」 ([2019-11-05-1])

・ 「#4616. 形容詞の原級と比較級を巡る意味論」 ([2021-12-16-1])

・ 「#403. 流れに逆らっている比較級形成の歴史」 ([2010-06-04-1])

・ 「#2346. more, most を用いた句比較の発達」 ([2015-09-29-1])

・ 「#2347. 句比較の発達におけるフランス語,ラテン語の影響について」 ([2015-09-30-1])

・ 「#3032. 屈折比較と句比較の競合の略史」 ([2017-08-15-1])

・ 「#3349. 後期近代英語期における形容詞比較の屈折形 vs 迂言形の決定要因」 ([2018-06-28-1])

・ 「#3617. -er/-est か more/most か? --- 比較級・最上級の作り方」 ([2019-03-23-1])

・ 「#3618. Johnson による比較級・最上級の作り方の規則」 ([2019-03-24-1])

・ 「#4234. なぜ比較級には -er をつけるものと more をつけるものとがあるのですか? --- hellog ラジオ版」 ([2020-11-29-1])

・ 「#4442. 2音節の形容詞の比較級は -er か more か」 ([2021-06-25-1])

・ 「#4495. 『中高生の基礎英語 in English』の連載第6回「なぜ形容詞の比較級には -er と more があるの?」」 ([2021-08-17-1])

[ heldio & hellog-radio (← heldio の前身) ]

・ hellog-radio 「#46. なぜ比較級には -er をつけるものと more をつけるものとがあるのですか?」

・ heldio 「#97. unhappyの比較級に -er がつくのは反則?」

2022-07-19 Tue

■ #4831. 『英語史新聞』2022年7月号外 --- クイズの解答です [khelf][hel_education][hel_contents_50_2022][link][hel_herald][sobokunagimon][notice][prescriptive_grammar][prescriptivism][caxton][printing][semantic_change][loan_word][french][latin]

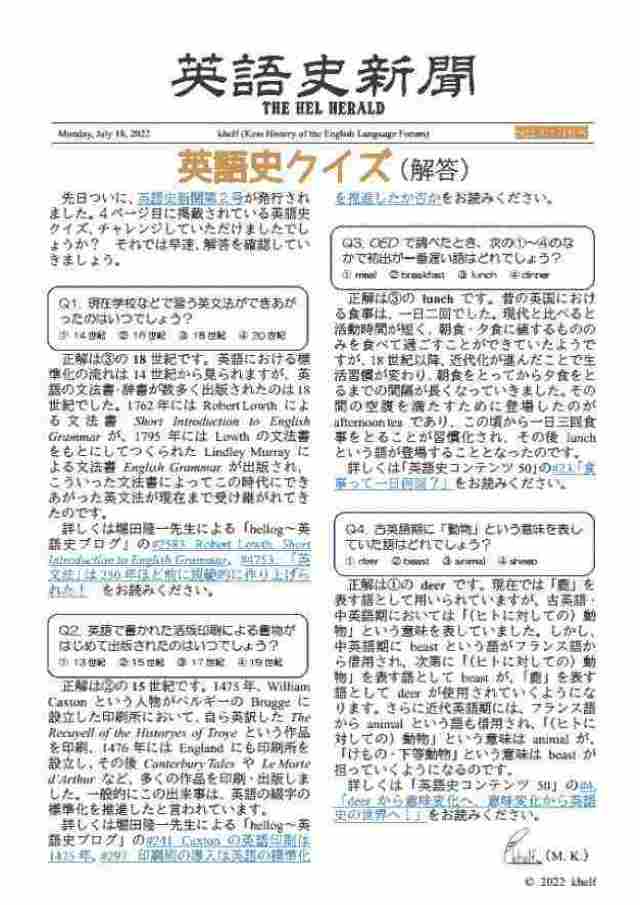

7月11日に khelf(慶應英語史フォーラム)による『英語史新聞』第2号が発行されたことは,「#4824. 『英語史新聞』第2号」 ([2022-07-12-1]) でお知らせしました.第2号の4面に4問の英語史クイズが出題されていましたが,昨日,担当者が答え合わせと解説を2022年7月号外として一般公開しました.どうぞご覧ください.

私自身も今回のクイズと関連する内容について記事や放送を公開してきましたので,以下にリンクを張っておきます.そちらも補足的にご参照ください.

[ Q1 で問われている規範文法の成立年代について ]

・ hellog 「#2583. Robert Lowth, Short Introduction to English Grammar」 ([2016-05-23-1])

・ hellog 「#2592. Lindley Murray, English Grammar」 ([2016-06-01-1])

・ hellog 「#4753. 「英文法」は250年ほど前に規範的に作り上げられた!」 ([2022-05-02-1])

・ YouTube 「英文法が苦手なみなさん!苦手にさせた犯人は18世紀の規範文法家たちです.【井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル # 19 】」

・ heldio 「18世紀半ばに英文法を作り上げた Robert Lowth とはいったい何者?」

[ Q2 で問われている活版印刷の始まった年代について ]

・ hellog 「#241. Caxton の英語印刷は1475年」 ([2009-12-24-1])

・ hellog 「#297. 印刷術の導入は英語の標準化を推進したか否か」 ([2010-02-18-1])

・ hellog 「#871. 印刷術の発明がすぐには綴字の固定化に結びつかなかった理由」 ([2011-09-15-1])

・ hellog 「#1312. 印刷術の発明がすぐには綴字の固定化に結びつかなかった理由 (2)」 ([2012-11-29-1])

・ hellog 「#1385. Caxton が綴字標準化に貢献しなかったと考えられる根拠」 ([2013-02-10-1])

・ hellog 「#3243. Caxton は綴字標準化にどのように貢献したか?」 ([2018-03-14-1])

・ hellog 「#3120. 貴族に英語の印刷物を売ることにした Caxton」 ([2017-11-11-1])

・ hellog 「#3121. 「印刷術の発明と英語」のまとめ」 ([2017-11-12-1])

・ hellog 「#337. egges or eyren」 ([2010-03-30-1])

・ hellog 「#4600. egges or eyren:なぜ奥さんは egges をフランス語と勘違いしたのでしょうか?」 ([2021-11-30-1])

・ heldio 「#183. egges/eyren:卵を巡るキャクストンの有名な逸話」

[ Q3 で問われている食事の名前について ]

・ 「英語史コンテンツ50」より「#23. 食事って一日何回?」

・ hellog 「#85. It's time for the meal --- time と meal の関係」 ([2009-07-21-1])

・ hellog 「#221. dinner も不定詞」 ([2009-12-04-1])

[ Q4 で問われている「動物」を意味する単語の変遷について ]

・ 「英語史コンテンツ50」より「#4. deer から意味変化へ,意味変化から英語史の世界へ!」

・ hellog 「#127. deer, beast, and animal」 ([2009-09-01-1])

・ hellog 「#128. deer の「動物」の意味はいつまで残っていたか」 ([2009-09-02-1])

・ hellog 「#1462. animal の初出年について」 ([2013-04-28-1])

・ heldio 「#117. 「動物」を意味した deer, beast, animal」

今回の号外も含め『英語史新聞』第2号について,ご意見,ご感想,ご質問等がありましたら,khelf 公式ツイッターアカウント @khelf_keio よりお寄せください.アカウントのフォローもよろしくお願いします!

2022-07-15 Fri

■ #4827. 『中高生の基礎英語 in English』の連載第17回「なぜ「時・条件を表す副詞節」では未来のことも現在形?」 [notice][sobokunagimon][rensai][subjunctive][verb][tense][link][conditional][be][mood][future]

『中高生の基礎英語 in English』の8月号が発売となりました.連載「歴史で謎解き 英語のソボクな疑問」の第17回は「なぜ「時・条件を表す副詞節」では未来のことも現在形?」です.

If it is fine tomorrow, I will go shopping. のような文で,明らかに「明日」という未来のことなのに,*If it will be fine tomorrow, . . . . のように will は用いないことになっています.これは,学校文法のヘンテコな規則の最たるものの1つでしょう.英語は一般に現在・過去・未来と時制 (tense) にうるさい言語なのですが,その割には「時・条件を表す副詞節」だけが特別扱いされているようで理解に苦しみます.

しかし,この疑問は,英語史の観点から迫ると見方が変わります.古くは「時制」の問題というよりは「法」 (mood) の問題だったからです.近代英語までは上記の文は If it be fine tomorrow, . . . . のように「仮定法現在」を用いていました.その後,仮定法(現在)の衰退が進み,直説法(現在)で置き換えられた結果 If it is fine tomorrow, . . . . となっている,というのが歴史的経緯です.この経緯には,もともと時制の考慮が入ってくる余地はなかったということです.

この問題は以下の通り,著書,hellog, heldio などでも繰り返し取り上げてきましたが,今回の連載記事では初めて中高生にも理解しやすいよう易しく解説してみました.現代の文法問題に英語史の観点から迫るおもしろさを味わってもらえればと思います.

・ hellog 「#2764. 拙著『英語の「なぜ?」に答える はじめての英語史』が出版されました」 ([2016-11-20-1])

- 拙著の4.1.1節にて「時・条件の副詞節では未来のことでも will を用いない」という話題を取り上げています.

・ hellog 「#2189. 時・条件の副詞節における will の不使用」 ([2015-04-25-1])

・ hellog 「#4408. 未来のことなのに現在形で表わすケース」 ([2021-05-22-1])

・ heldio 「#33. 時・条件の副詞節では未来でも現在形を用いる?」(2021年7月04日放送)

2022-07-12 Tue

■ #4824. 『英語史新聞』第2号 [hel_herald][notice][khelf][hel_education][hel_contents_50_2022][link]

khelf(慶應英語史フォーラム)による『英語史新聞』第2号が,昨日ウェブ上で一般公開されましたので,ご案内します.こちらよりPDFでご覧になれます.

創刊号および号外第1号の発行より3ヶ月余が経ちましたが,この間 khelf ではゆっくりながらも第2号編集企画が進行しており,昨日お披露目できる段階に達した次第です.本記事をご覧になっている皆様には,創刊号に引き続き今回の第2号の発行も,khelf の「英語史の魅力を広く伝えたい」という活動理念に沿った一企画として理解していただき,ぜひ広めていただければ幸いです.なお,4月1日に発行された創刊号は,予想以上に多くの方に閲覧していただきました(現時点で1,192プレビュー).第2号もよろしくお願い致します.

第2号については,今後 khelf 公式ツイッターアカウント @khelf_keio を通じて,関連する話題やお知らせを投稿していく予定です.ぜひフォローして関連情報のリマインダーとしてご利用ください.また,第2号へのご意見,ご感想,ご質問等も,そちらからお寄せいただけますと幸いです.

第2号の内容と関連するリンクを以下に一覧しておきます.あわせてご訪問ください.

・ 「#4724. 慶應英語史フォーラム (khelf) の活動」 ([2022-04-03-1])

・ 「#4723. 『英語史新聞』創刊号」 ([2022-04-02-1])

・ 「#4731. 『英語史新聞』新年度号外! --- 英語で書かれた英語史概説書3冊を紹介」 ([2022-04-10-1])

・ 「#4725. khelf イベント「英語史コンテンツ50」が始まっています」 ([2022-04-04-1])

・ 「#4791. khelf イベント「英語史コンテンツ50」が終了しました」 ([2022-06-09-1])

2022-07-08 Fri

■ #4820. 古ノルド語は英語史上もっとも重要な言語 [youtube][notice][old_norse][contact][loan_word][borrowing][voicy][heldio][link]

一昨日,YouTube 「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」の第38弾が公開されました.「え?それも外来語? 英語ネイティヴたちも(たぶん)知らない借用語たち」です.

今回は古ノルド語 (Old Norse) という言語に注目しましたが,一般にはあまり知られていないかと思います.知っている方は,おそらく英語史を通じて知ったというケースが多いのではないでしょうか.英語史において古ノルド語は実は重要キャラです.歴史上,英語に多大な影響を及ぼしてきた言語であり,私見では英語史上もっとも重要な言語です.

そもそも古ノルド語という言語は何なのでしょうか.現在の北欧諸語(デンマーク語,スウェーデン語,ノルウェー語,アイスランド語など)の祖先です.今から千年ほど前に北欧のヴァイキングたちが話していた言語とイメージしてください.北ゲルマン語派に属し,西ゲルマン語派に属する英語とは,それなりに近い関係にあります.

古ノルド語を母語とする北欧のヴァイキングたちは,8世紀半ばから11世紀にかけてブリテン島を侵略しました.彼らはやがてイングランド北東部に定住し,先住の英語話者と深く交わりました.そのとき,言語的にも深く交わることになりました.結果として,英語に古ノルド語の要素が大量に流入することになったのです.

YouTube では,take, get, give, want, die, egg, bread, though, both,they など,英語語彙の核心に入り込んだ古ノルド語由来の単語に注目しました.しかし,古ノルド語の言語的影響の範囲は,語彙にとどまらず,語法や文法にまで及んでいるのです.英語史上きわめて希有なことです.

この hellog では,古ノルド語と英語の言語接触に関する話題は頻繁に取り上げてきました.関心をもった方は old_norse の記事群をお読みください.また,Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」でも様々に話してきました.以下,とりわけ重要な記事・放送にリンクを張っておきますので,ぜひご訪問ください.

[ hellog 記事 ]

・ 「#3988. 講座「英語の歴史と語源」の第6回「ヴァイキングの侵攻」を終えました」 ([2020-03-28-1])

・ 「#2625. 古ノルド語からの借用語の日常性」 ([2016-07-04-1])

・ 「#340. 古ノルド語が英語に与えた影響の Jespersen 評」 ([2010-04-02-1])

・ 「#2693. 古ノルド語借用語の統計」 ([2016-09-10-1])

・ 「#3982. 古ノルド語借用語の音韻的特徴」 ([2020-03-22-1])

・ 「#170. guest と host」 ([2009-10-14-1])

・ 「#827. she の語源説」 ([2011-08-02-1])

・ 「#3999. want の英語史 --- 語源と意味変化」 ([2020-04-08-1])

・ 「#4000. want の英語史 --- 意味変化と語義蓄積」 ([2020-04-09-1])

・ 「#818. イングランドに残る古ノルド語地名」 ([2011-07-24-1])

・ 「#1938. 連結形 -by による地名形成は古ノルド語のものか?」 ([2014-08-17-1])

・ 「#1937. 連結形 -son による父称は古ノルド語由来」 ([2014-08-16-1])

・ 「#1253. 古ノルド語の影響があり得る言語項目」 ([2012-10-01-1])

・ 「#3987. 古ノルド語の影響があり得る言語項目 (2)」 ([2020-03-27-1])

・ 「#1167. 言語接触は平時ではなく戦時にこそ激しい」 ([2012-07-07-1])

・ 「#1170. 古ノルド語との言語接触と屈折の衰退」 ([2012-07-10-1])

・ 「#1179. 古ノルド語との接触と「弱い絆」」 ([2012-07-19-1])

・ 「#1182. 古ノルド語との言語接触はたいした事件ではない?」 ([2012-07-22-1])

・ 「#1183. 古ノルド語の影響の正当な評価を目指して」 ([2012-07-23-1])

・ 「#3986. 古英語と古ノルド語の接触の状況は多様で複雑だった」 ([2020-03-26-1])

・ 「#4454. 英語とイングランドはヴァイキングに2度襲われた」 ([2021-07-07-1])

・ 「#1149. The Aldbrough Sundial」 ([2012-06-19-1])

・ 「#3001. なぜ古英語は古ノルド語に置換されなかったのか?」 ([2017-07-15-1])

・ 「#3972. 古英語と古ノルド語の接触の結果は koineisation か?」 ([2020-03-12-1])

・ 「#2591. 古ノルド語はいつまでイングランドで使われていたか」 ([2016-05-31-1])

・ 「#3969. ラテン語,古ノルド語,ケルト語,フランス語が英語に及ぼした影響を比較する」 ([2020-03-09-1])

・ 「#4577. 英語と古ノルド語,ローマンケルト語とフランク語」 ([2021-11-07-1])

・ 「#3979. 古英語期に文証される古ノルド語からの借用語のサンプル」 ([2020-03-19-1])

・ 「#2869. 古ノルド語からの借用は古英語期であっても,その文証は中英語期」 ([2017-03-05-1])

・ 「#3263. なぜ古ノルド語からの借用語の多くが中英語期に初出するのか?」 ([2018-04-03-1])

・ 「#59. 英語史における古ノルド語の意義を教わった!」 ([2009-06-26-1])

[ heldio 放送 ]

・ 「#179. 和田忍先生との対談:ヴァイキングの活動と英語文献作成の関係」 (2021/11/26)

・ 「#180. 和田忍先生との対談2:ヴァイキングと英語史」 (2021/11/27)

・ 「#181. 古ノルド語からの借用語がなかったら英語は話せない!?」 (2021/11/28)

・ 「#182. egg 「卵」は古ノルド語からの借用語!」 (2021/11/29)

・ 「#105. want の原義は「欠けている」」 (2021/09/14)

・ 「#317. dream, bloom, dwell ー 意味を借りた「意味借用」」 (2022/04/13)

・ 「#155. ノルド人とノルマン人は違います」 (2021/11/02)

2022-07-04 Mon

■ #4816. 今週末『言語の標準化を考える』の編者3人で対談します [notice][gengo_no_hyojunka][standardisation][link]

私も編著者として関わった近刊書,高田 博行・田中 牧郎・堀田 隆一(編著)『言語の標準化を考える --- 日中英独仏「対照言語史」の試み』 大修館,2022年について,hellog, heldio, YouTube で何度かお知らせしてきました.

・ hellog 「#4776. 初の対照言語史の本が出版されました 『言語の標準化を考える --- 日中英独仏「対照言語史」の試み』」 ([2022-05-25-1])

・ hellog 「#4784. 『言語の標準化を考える』は執筆者間の多方向ツッコミが見所です」 ([2022-06-02-1]) を参照されたい.

・ hellog 「#4794. 英語の標準化 vs 英語の世界諸変種化」 ([2022-06-12-1])

・ heldio 「#361. 『言語の標準化を考える --- 日中英独仏「対照言語史」の試み』の読みどころ」

・ heldio 「#363. 『言語の標準化を考える』より英語標準化の2本の論考を紹介します」

・ heldio 「#397. 言葉のスタンダードとは何か? --- 『言語の標準化を考える』へのコメントをお寄せください!」

・ YouTube 「堀田隆一の新刊で語る,ことばの「標準化」【井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル # 28 】」(「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」より)

5月に本書が上梓された後,編者3人で内輪のお祝いのために集まろうと話していました.来たる7月8日(金)にようやくその機会を得られることになり,せっかくなのでその折りに「言語の標準化」や「対照言語史」を巡って自由に鼎談し,その音声を収録しようということになりました(後日 Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にて公開する予定です).

そこで,金曜日の編者鼎談の前に,英語,日本語,その他の個別言語,あるいは言語一般に関心をもつ hellog 読者の皆さんから,ご質問,ご意見,ご感想などをお寄せいただければと思います.こちらのフォームよりお願い致します.

本書を手に取ったことのある方,すでに読んだという方は実際には少ないかと思いますので,特に本書の内容を前提とせずに「言語の標準化」や「対照言語史」というキーワードから思いつくアイディアや質問等を自由に投げていただければと思います.本書をすでに読んでいただいた方には,本書のご感想などをいただけますと嬉しいです.ちなみに,編者3名はそれぞれドイツ語史,日本語史,英語史を専門領域としています.鼎談では,例えば次のような事項を念頭におしゃべりしたいと思っています.

・ ことばの標準化って何だろう?

・ 標準英語はいつできたの?

・ 日本語の「標準語」と「共通語」は違う?

・ 「対照言語史」って聞き慣れないけれど,いったい何?

・ ○○語と△△語の標準化の似ている点,異なる点は?

・ 本書のレイアウト上の売りである「多方向ツッコミ」とは?

・ 本書の出版企画の母体となった研究会で行なってきたこととは?

一昨日の heldio より「#397. 言葉のスタンダードとは何か? --- 『言語の標準化を考える』へのコメントをお寄せください!」でも,同趣旨の案内を差し上げています.よろしければお聴きください.

・ 高田 博行・田中 牧郎・堀田 隆一(編著) 『言語の標準化を考える --- 日中英独仏「対照言語史」の試み』 大修館,2022年.

2022-07-01 Fri

■ #4813. 朝カル講座の第2回「英語の歴史と世界英語 --- いかにして英語は拡大したのか」のご案内 [asacul][notice][world_englishes][link][voicy][heldio]

1ヶ月ほど先のことになりますが,2022年8月6日(土)15:30--18:45に,朝日カルチャーセンター新宿教室にて全4回のシリーズ「英語の歴史と世界英語」の第2回講座「いかにして英語は拡大したのか」を開講します.対面・オンラインのハイブリッド講座として開講される予定です.ご関心のある方は,ぜひご参加いただければと存じます.シリーズの第1回講座「世界英語入門」は6月11日(土)に開講し終了していますが,シリーズとはいえ毎回独立した講座となっていますので,第1回に参加されていない方もご安心ください.お申し込みはこちらよりどうぞ.

次の第2回講座の概要は以下の通りです.

英語は現代世界で最も影響力のある言語ですが,昔からそうだったわけではあません.英語が本格的にイングランド外へ展開したのは近代期,世界的な言語に成長したのは18世紀以降にすぎません.いかにして島国の言語が世界を代表するリンガ・フランカへと成長したのでしょうか? 英語の歴史を概観しつつ,その世界的拡大の道筋をたどります.

現代の「世界英語」現象を生み出すことになった,英語拡大の近代史を描く予定です.拡大の歴史が一直線ではなく,複数のウネウネ曲線であった点に焦点を当てる予定です.もう少し詳しい紹介を知りたい方は,予告編として Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」を通じて「#393. 朝カル講座の第2回「英語の歴史と世界英語 --- いかにして英語は拡大したのか」」として配信していますので,こちらをお聴きください.

なお,第1回については「#4775. 講座「英語の歴史と世界英語 --- 世界英語入門」のシリーズが始まります」 ([2022-05-24-1]) が参考になると思います.そちらからは,世界英語 (world_englishes) に関する参考文献その他の情報へのリンクも張っています.

また,第1回開講前後に,関連する話題について記事を執筆したりラジオ収録をしていますので,以下よりご参照ください.

・ heldio 「#356. 世界英語入門 --- 朝カル新宿教室で「英語の歴史と世界英語」のシリーズが始まります」

・ heldio 「#378. 朝カルで「世界英語入門」を開講しました!」

・ hellog 「#4794. 英語の標準化 vs 英語の世界諸変種化」 ([2022-06-12-1])

・ hellog 「#4795. 標準英語,世界英語,ELF の三つ巴」 ([2022-06-13-1])

・ hellog 「#4798. ENL での言語変化は「革新」で,ESL/EFL では「間違い」?」 ([2022-06-16-1])

・ hellog 「#4799. Jenkins による "The Lingua Franca Core"」 ([2022-06-17-1])

・ hellog 「#4800. Lingua Franca Core への批判」 ([2022-06-18-1])

・ hellog 「#4803. 「英語」「英語複合体」「諸英語」」 ([2022-06-21-1])

・ hellog 「#4805. "World Englishes" と "ELF" の共存を目指して」 ([2022-06-23-1])

2022-06-15 Wed

■ #4797. 『中高生の基礎英語 in English』の連載第16回「なぜ仮定法では if I were a bird となるの?」 [notice][sobokunagimon][rensai][subjunctive][verb][link][conditional][tense][be][mood]

『中高生の基礎英語 in English』の7月号が発売となりました.連載「歴史で謎解き 英語のソボクな疑問」が続いています.今回の第16回は,英語学習者より頻繁に寄せられる質問「なぜ仮定法では if I were a bird となるの?」を取り上げます.

この素朴な疑問は,英語史関連の本などでも頻繁に取り上げられてきましたし,私自身も hellog やその他の媒体で繰り返し注目してきました.拙著『英語の「なぜ?」に答える はじめての英語史』(研究社,2016年)でも4.2節にて「なぜ If I were a bird となるのか?――仮定法の衰退と残存」として解説を加えています.

しかし,これまで明示的に「中高生」の読者層をターゲットに据えた解説にトライしたことはなかったので,何をどこまで述べるべきか,○○には触れないほうがよいのかなど,なかなか腐心しました.そんななか,今回は少し挑戦的に踏み込み,そもそも「仮定法」とは何ぞや,という本質に迫ってみました.はたしてうまくいっているでしょうか.皆様にご判断していただくよりほかありません.

以下は,これまで公表してきた if I were a bird 問題に関する hellog や音声・動画メディアでのコンテンツです.様々なレベルや視点で書いていますので,今回の連載記事と合わせてご覧ください(そろそろこの話題については出し尽くした感がありますね).

・ 「#2601. なぜ If I WERE a bird なのか?」 ([2016-06-10-1])

・ 「#3812. was と were の関係」 ([2019-10-04-1])

・ 「#3983. 言語学でいう法 (mood) とは何ですか? (1)」 ([2020-03-23-1])

・ 「#3984. 言語学でいう法 (mood) とは何ですか? (2)」 ([2020-03-24-1])

・ 「#3985. 言語学でいう法 (mood) とは何ですか? (3)」 ([2020-03-25-1])

・ 「#3989. 古英語でも反事実的条件には仮定法過去が用いられた」 ([2020-03-29-1])

・ 「#3990. なぜ仮定法には人称変化がないのですか? (1)」 ([2020-03-30-1])

・ 「#3991. なぜ仮定法には人称変化がないのですか? (2)」 ([2020-03-31-1])

・ 「#4178. なぜ仮定法では If I WERE a bird のように WERE を使うのですか? --- hellog ラジオ版」 ([2020-10-04-1])

・ 「#4718. 仮定法と直説法の were についてまとめ」 ([2022-03-28-1])

・ 「#30. なぜ仮定法では If I WERE a bird のように WERE を使うのですか?」(hellog-radio: 2020年10月4日放送)

・ 「#36. was と were --- 過去形を2つもつ唯一の動詞」(heldio: 2021年7月7日放送)

・ 「#301. was と were の関係について整理しておきましょう」(heldio: 2022年3月28日放送)

・ 「#102. なぜ as it were が「いわば」の意味になるの?」(heldio: 2021年9月11日放送)

・ 「I wish I were a bird. の were はあの were とは別もの!?--わーー笑【井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル #9 】(YouTube: 2022年3月27日公開)

2022-06-14 Tue

■ #4796. do 迂言法の発達について補足記事 [do-periphrasis][youtube][notice][link]

6月12日(日)に,YouTube 「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」 の第31弾が公開されました.「Do you know … の do って どぅーゆーものか do you know?」です.タイトルのセンスは井上氏によります(笑).

英語史では「do 迂言法」 (do-periphrasis) と呼ばれている統語構造で,初期近代英語期に発達し定着した構文であることが知られています.英語歴史統語論においては「花形」といってよい,伝統的に注目度の高い話題です.do 迂言法の発達については謎が多く,現在も熱い議論が続いています.

そのようなわけで hellog でも様々に取り上げてきました.ここに関連する記事を列挙しておきます.基本的な解説から高度な仮説まで様々なレベルの記事が混じっていますが,それほどまでに注目されるトピックなのだと理解してもらえればと思います.

[ do にまつわる歴史的事実と理論的仮説 ]

・ 「#486. 迂言的 do の発達」 ([2010-08-26-1])

・ 「#491. Stuart 朝に衰退した肯定平叙文における迂言的 do」 ([2010-08-31-1])

・ 「#1596. 分極の仮説」 ([2013-09-09-1])

・ 「#1872. Constant Rate Hypothesis」 ([2014-06-12-1])

[ ケルト語からの影響により do 迂言法が発達したという近年の説 ]

・ 「#1254. 中英語の話し言葉の言語変化は書き言葉の伝統に掻き消されているか?」 ([2012-10-02-1])

・ 「#3754. ケルト語からの構造的借用,いわゆる「ケルト語仮説」について」 ([2019-08-07-1])

・ 「#3755. 「ケルト語仮説」の問題点と解決案」 ([2019-08-08-1])

[ 雑誌記事として比較的読みやすく書いたものが2つあります ]

・ 「#3765.『英語教育』の連載第6回「なぜ一般動詞の疑問文・否定文には do が現われるのか」」 ([2019-08-18-1])

・ 「#4432. 『中高生の基礎英語 in English』の連載第4回「なぜ疑問文に do が現われるの?」」 ([2021-06-15-1])

どうして do 迂言法のような「面倒くさい」文法が生じてしまったのか,議論は尽きませんね.

2022-06-11 Sat

■ #4793. 多くの方に視聴していただいています!井上・堀田の YouTube 第30弾「英語の語順は大昔は SOV だったのになぜ SVO に変わったかいろいろ考えてみた」 [word_order][syntax][youtube][notice][link][inoueippei]

6月8日(水)に,YouTube 「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」 の第30弾が公開されました.「英語の語順は大昔は SOV だったのになぜ SVO に変わったかいろいろ考えてみた.祝!!30回!」です.過去数回と比べて多くの方に視聴していただいているようです.関心をもった方が多いと思われますので,今回はこの話題について情報を補足したいと思います.

基本語順で考えると,ゲルマン祖語では SOV,古英語では SOV + SVO,中英語以降は SVO というのが大雑把な流れです.基本語順の通時的変化の問題については,これまでも hellog その他で様々に扱ってきましたので,以下にリンクなどを張っておきます.上記 YouTube 動画と合わせてご参照ください.

[ 英語史における語順の変化・変異とその原因 ]

・ 「#3127. 印欧祖語から現代英語への基本語順の推移」 ([2017-11-18-1])

・ 「#132. 古英語から中英語への語順の発達過程」 ([2009-09-06-1])

・ 「#4597. 古英語の6つの異なる語順:SVO, SOV, OSV, OVS, VSO, VOS」 ([2021-11-27-1])

・ 「#4385. 英語が昔から SV の語順だったと思っていませんか?」 ([2021-04-29-1])

・ 「#2975. 屈折の衰退と語順の固定化の協力関係」 ([2017-06-19-1])

[ 基本語順の類型論 ]

・ 「#137. 世界の言語の基本語順」 ([2009-09-11-1])

・ 「#3124. 基本語順の類型論 (1)」 ([2017-11-15-1])

・ 「#3125. 基本語順の類型論 (2)」 ([2017-11-16-1])

・ 「#3128. 基本語順の類型論 (3)」 ([2017-11-19-1])

・ 「#3129. 基本語順の類型論 (4)」 ([2017-11-20-1])

・ 「#4316. 日本語型 SOV 言語は形態的格標示をもち,英語型 SVO 言語はもたない」 ([2021-02-19-1])

・ 「#3734. 島嶼ケルト語の VSO 語順の起源」 ([2019-07-18-1])

[ 過去の連載記事などの紹介 ]

・ 英語史連載企画(研究社)「現代英語を英語史の視点から考える」の第11回と第12回

- 「#3131. 連載第11回「なぜ英語はSVOの語順なのか?(前編)」」 ([2017-11-22-1]) (連載記事への直接ジャンプはこちら)

- 「#3160. 連載第12回「なぜ英語はSVOの語順なのか?(後編)」」 ([2017-12-21-1]) (連載記事への直接ジャンプはこちら)

・ 知識共有サービス「Mond」での回答:「日本語ならSOV型,英語ならSVO型,アラビア語ならVSO型,など言語によって語順が異なりますが,これはどのような原因から生じる違いなのでしょうか?」

・ 「#3733.『英語教育』の連載第5回「なぜ英語は語順が厳格に決まっているのか」」 ([2019-07-17-1])

・ 「#4583. 『中高生の基礎英語 in English』の連載第9回「なぜ英語の語順は SVO なの?」」 ([2021-11-13-1])

・ 「#4527. 英語の語順の歴史が概観できる論考を紹介」 ([2021-09-18-1])

2022-06-09 Thu

■ #4791. khelf イベント「英語史コンテンツ50」が終了しました [notice][khelf][hel_education][start_up_hel_2022][hel_contents_50_2022][khelf_hel_intro_2021][link]

新年度の2ヶ月余りにわたり khelf(慶應英語史フォーラム)で繰り広げられてきた企画「英語史コンテンツ50」が,昨日をもって無事に終了しました.学部生・大学院生を中心に卒業生なども含めた khelf メンバーの各々が,日替わりで英語史に関するコンテンツを khelf HP 上に公開してきました.「英語史コンテンツ50」と銘打って始めた企画でしたが,メンバーの献身により最終的には59件のコンテンツが集まりました.日々のコンテンツについて,多くの方に追いかけていただきました.お付き合いいただいた皆さんには感謝いたします.ありがとうございました.

この企画については hellog でもおよそ半月ごとにまとめて紹介・レビューしてきました(cf. 「#4722. 新年度の「英語史スタートアップ」企画を開始!」 ([2022-04-01-1]),「#4739. khelf イベント「英語史コンテンツ50」が3週目に入っています」 ([2022-04-18-1]),「#4757. khelf イベント「英語史コンテンツ50」が折り返し地点を過ぎました」 ([2022-05-06-1])).「#4773. khelf イベント「英語史コンテンツ50」がそろそろ終盤戦です」 ([2022-05-22-1])).最後の紹介となりますが,直近の15件のコンテンツを一覧します.

・ 「#45. 英語のなまえ,日本語のなまえ」(5月23日(月),院生によるコンテンツ)

・ 「#46. 性差を区別しない主格は結局どれが相応しいの?」(5月24日(火),学部生によるコンテンツ)

・ 「#47. どっちそっち『チラ見』?」(5月25日(水),院生によるコンテンツ)

・ 「#48. if it were not for A の it って何者?」(5月26日(木),学部生によるコンテンツ)

・ 「#49. 黄金は『赤い』」(5月27日(金),院生によるコンテンツ)

・ 「#50. 婚約お金」(5月28日(土),学部生によるコンテンツ)

・ 「#51. 生徒の素朴な質問にハッとした」(5月30日(月),院生によるコンテンツ)

・ 「#52. 海を渡った『カツカレー』」(5月31日(火),学部生によるコンテンツ)

・ 「#53. 古英詩の紹介 (4):The Battle of Brunanburh」(6月1日(水),院生によるコンテンツ)

・ 「#54. まぬけなグーフィーとアメリカ南部方言」(6月2日(木),学部生によるコンテンツ)

・ 「#55. orange cat はオレンジ色をしているか?」(6月3日(金),院生によるコンテンツ)

・ 「#56. なんでそんな意味になる!? ―タブー英語表現―」(6月4日(土),学部生によるコンテンツ)

・ 「#57. human, humble, humility」(6月6日(月),院生によるコンテンツ)

・ 「#58. English words that finish with -ish」(6月7日(火),学部生によるコンテンツ)

・ 「#59. 英語史は役に立たない,か」(6月8日(水),博士課程OBによるコンテンツ)

新年度企画ということで,一般の皆さんの英語史の学び始め・学び続けを応援するという趣旨で始めました.khelf メンバーもこの趣旨をよく汲み取ってコンテンツの題材を選んでくれたと思います.結果として導入的で読みやすいコンテンツが多く公開されることになり,英語史のおもしろさが広く伝わる機会となったのではないでしょうか.

59件のコンテンツはアーカイヴとして HP 上に残しておく予定ですので,今後もゆっくりとご参照ください.合わせて,昨年度の同企画「英語史導入企画2021」の49件のコンテンツもアーカイヴ化されていますので,そちらもどうぞ.

2022-06-05 Sun

■ #4787. 英語とフランス語の間には似ている単語がたくさんあります [french][latin][loan_word][borrowing][notice][voicy][link][hel_education][lexicology][statistics][hellog_entry_set][sobokunagimon]

一昨日の Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」 にて「#368. 英語とフランス語で似ている単語がある場合の5つのパターン」という題でお話ししました.この放送に寄せられた質問に答える形で,本日「#370. 英語語彙のなかのフランス借用語の割合は? --- リスナーさんからの質問」を公開しましたので,ぜひお聴きください.

英語とフランス語の両方を学んでいる方も多いと思います.Voicy でも何度か述べていますが,私としては両言語を一緒に学ぶことをお勧めします.さらに,両言語の知識をつなぐものとして「英語史」がおおいに有用であるということも,お伝えしたいと思います.英語史を学べば学ぶほど,フランス語にも関心が湧きますし,その点を押さえつつフランス語を学ぶと,英語もよりよく理解できるようになります.そして,それによってフランス語がわかってくると,両言語間の関係を常に意識するようになり,もはや別々に考えることが不可能な境地(?)に至ります.英語学習もフランス語学習も,ともに楽しくなること請け合いです.

実際,語彙に関する限り,英語語彙の1/3ほどがフランス語「系」の単語によって占められます.フランス語「系」というのは,フランス語と,その生みの親であるラテン語を合わせた,緩い括りです.ここにフランス語の姉妹言語であるポルトガル語,スペイン語,イタリア語などからの借用語も加えるならば,全体のなかでのフランス語「系」の割合はもう少し高まります.

さて,その1/3のなかでの両言語の内訳ですが,ラテン語がフランス語を上回っており 2:1 あるいは 3:2 ほどいでしょうか.ただし,両言語は同系統なので語形がほとんど同一という単語も多く,英語がいずれの言語から借用したのかが判然としないケースもしばしば見られます.そこで実際上は,フランス語「系」(あるいはラテン語「系」)の語彙として緩く括っておくのが便利だというわけです.

このような英仏語の語彙の話題に関心のある方は,ぜひ関連する heldio の過去放送,および hellog 記事を通じて関心を深めていただければと思います.以下に主要な放送・記事へのリンクを張っておきます.実りある両言語および英語史の学びを!

[ heldio の過去放送 ]

・ 「#26. 英語語彙の1/3はフランス語!」

・ 「#329. フランス語を学び始めるならば,ぜひ英語史概説も合わせて!」

・ 「#327. 新年度にフランス語を学び始めている皆さんへ,英語史を合わせて学ぶと絶対に学びがおもしろくなると約束します!」

・ 「#368. 英語とフランス語で似ている単語がある場合の5つのパターン」

[ hellog の過去記事(一括アクセスはこちらから) ]

・ 「#202. 現代英語の基本語彙600語の起源と割合」 ([2009-11-15-1])

・ 「#429. 現代英語の最頻語彙10000語の起源と割合」 ([2010-06-30-1])

・ 「#845. 現代英語の語彙の起源と割合」 ([2011-08-20-1])

・ 「#1202. 現代英語の語彙の起源と割合 (2)」 ([2012-08-11-1])

・ 「#874. 現代英語の新語におけるソース言語の分布」 ([2011-09-18-1])

・ 「#2162. OED によるフランス語・ラテン語からの借用語の推移」 ([2015-03-29-1])

・ 「#2357. OED による,古典語およびロマンス諸語からの借用語彙の統計」 ([2015-10-10-1])

・ 「#2385. OED による,古典語およびロマンス諸語からの借用語彙の統計 (2)」 ([2015-11-07-1])

・ 「#117. フランス借用語の年代別分布」 ([2009-08-22-1])

・ 「#4138. フランス借用語のうち中英語期に借りられたものは4割強で,かつ重要語」 ([2020-08-25-1])

・ 「#660. 中英語のフランス借用語の形容詞比率」 ([2011-02-16-1])

・ 「#1209. 1250年を境とするフランス借用語の区分」 ([2012-08-18-1])

・ 「#594. 近代英語以降のフランス借用語の特徴」 ([2010-12-12-1])

・ 「#1225. フランス借用語の分布の特異性」 ([2012-09-03-1])

・ 「#1226. 近代英語期における語彙増加の年代別分布」 ([2012-09-04-1])

・ 「#1205. 英語の復権期にフランス借用語が爆発したのはなぜか」 ([2012-08-14-1])

・ 「#2349. 英語の復権期にフランス借用語が爆発したのはなぜか (2)」 ([2015-10-02-1])

・ 「#4451. フランス借用語のピークは本当に14世紀か?」 ([2021-07-04-1])

・ 「#1638. フランス語とラテン語からの大量語彙借用のタイミングの共通点」 ([2013-10-21-1])

・ 「#1295. フランス語とラテン語の2重語」 ([2012-11-12-1])

・ 「#653. 中英語におけるフランス借用語とラテン借用語の区別」 ([2011-02-09-1])

・ 「#848. 中英語におけるフランス借用語とラテン借用語の区別 (2)」 ([2011-08-23-1])

・ 「#3581. 中英語期のフランス借用語,ラテン借用語,"mots savants" (1)」 ([2019-02-15-1])

・ 「#3582. 中英語期のフランス借用語,ラテン借用語,"mots savants" (2)」 ([2019-02-16-1])

・ 「#4453. フランス語から借用した単語なのかフランス語の単語なのか?」 ([2021-07-06-1])

・ 「#3180. 徐々に高頻度語の仲間入りを果たしてきたフランス・ラテン借用語」 ([2018-01-10-1])

2022-05-24 Tue

■ #4775. 講座「英語の歴史と世界英語 --- 世界英語入門」のシリーズが始まります [asacul][notice][history][link][world_englishes][variety]

来たる6月11日(土)の 15:30--18:45 の初回を皮切りに,朝日カルチャーセンター新宿教室にて「英語の歴史と世界英語 --- 世界英語入門」と題するシリーズ講座が始まります.全4回のシリーズで,今をときめく「世界英語」 (world_englishes) をテーマに英語史の観点からお話ししていく予定です.

ご関心のある方は,ぜひご参加ください.講座紹介および参加お申し込みはこちらからどうぞ.対面のほかオンラインでの参加も選べます.また,1週間のレコーディング限定配信も予定されていますので,都合のよい方法でご参加いただけます.

シリーズ全体の概要を以下に転記しておきます.

言うまでもなく英語は現代世界において最も有力な言語です.しかし,英語の世界的拡大の結果,通常私たちが学んでいる「標準英語」以外にも様々な英語が発達しており,近年はその総体を世界英語 (World Englishes) と呼ぶことが増えてきました.

この全4回のシリーズでは,世界英語とは何か,英語はいかにしてここまで拡大したのか,英語の方言の起源はどこにあるのか,そして今後の英語はどうなっていくのかといった問題に英語の歴史という視点から迫ります.

全4回のタイトル(予定)は以下の通りです.

・ 第1回 世界英語入門(6月11日)

・ 第2回 いかにして英語は拡大したのか(8月6日)

・ 第3回 英米の英語方言(未定)

・ 第4回 21世紀の英語のゆくえ(未定)

初回となる「世界英語入門」でお話しする内容はおよそ次の通りとなる見込みです.

通常私たちが学んでいる「標準英語」は英米英語を基盤としていますが,現在世界中で用いられている英語はインド英語,ナイジェリア英語,ジャマイカ英語などと実に多様です.近年,これらは「世界英語」(英語では複数形の "World Englishes")として呼ばれることも多くなってきました.本講義では,この「世界英語」現象とは何なのかを導入するとともに,なぜ,どのようにこの現象が生じているのかについて,主に英語の歴史の観点から議論します.

本シリーズの案内は,hellog の姉妹版・音声版の Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」 でも配信していますので,ぜひそちらもお聴きください.

世界英語と関連して,以下の hellog 記事,heldio 放送もどうぞ.

・ hellog 「#4558. 英語史と世界英語」 ([2021-10-19-1])

・ hellog 「#4730. World Englishes の学び始めに何冊か本を紹介」 ([2022-04-09-1])

・ heldio 「#141. 対談 英語史 X 国際英語」(khelf(慶應英語史フォーラム)顧問である泉類尚貴氏との対談)

・ heldio 「#173. 立命館大学,岡本広毅先生との対談:国際英語とは何か?」

・ heldio 「#314. 唐澤一友先生との対談 今なぜ世界英語への関心が高まっているのか?」

皆様の本シリーズへの参加をお待ちしています!

2022-05-22 Sun

■ #4773. khelf イベント「英語史コンテンツ50」がそろそろ終盤戦です [notice][khelf][hel_education][start_up_hel_2022][hel_contents_50_2022][hel_herald][link]

khelf(慶應英語史フォーラム)では,4月1日より2ヶ月にわたる新年度企画「英語史コンテンツ50」を実施中です.日曜日を除く毎日,khelf メンバーが次々と英語史に関する読み物をアップするという企画です.順調に継続してきましたが,そろそろ終盤戦に入ります.

この hellog でもおよそ半月ごとに紹介・レビューしてきました(cf. 「#4722. 新年度の「英語史スタートアップ」企画を開始!」 ([2022-04-01-1]),「#4739. khelf イベント「英語史コンテンツ50」が3週目に入っています」 ([2022-04-18-1]),「#4757. khelf イベント「英語史コンテンツ50」が折り返し地点を過ぎました」 ([2022-05-06-1])).今回もこの2週間ほどのコンテンツの一覧を示します.後半に入ってからも相変わらず力作が目立ちます.英語史の扱うトピックの広さがよく分かるのではないでしょうか.

・ #30. 「動詞は動詞でも,3単現の -s をつけない動詞ってなーんだ!!」(5月5日(木),学部生によるコンテンツ)

・ #31. 「日本語でもよく見る「アイツら」」(5月6日(金),院生によるコンテンツ)

・ #32. 「青くないブルームーン!?」(5月7日(土),学部生によるコンテンツ)

・ #33. 「She の S とは何か?」(5月9日(月),院生によるコンテンツ)

・ #34. 「かわいいだけじゃない!」(5月10日(火),学部生によるコンテンツ)

・ #35. 「英語になった意外な日本語」(5月11日(水),院生によるコンテンツ)

・ #36. 「ズボンは結局何て呼べばいい」(5月12日(木),学部生によるコンテンツ)

・ #37. 「古英詩の紹介 (3): The Battle of Maldon」(5月13日(金),院生によるコンテンツ)

・ #38. 「怒りのメタファー」(5月14日(土),通信生によるコンテンツ)

・ #39. 「do-gooding な匿名投稿」(5月16日(月),院生によるコンテンツ)

・ #40. 「at で始まるイディオムの拡大」(5月17日(火),卒業生によるコンテンツ)

・ #41. 「避けられる言葉と新しい言葉 --- 身近な例から ---」(5月18日(水),院生によるコンテンツ)

・ #42. 「「鍛冶屋」は最強の名字?!」(5月19日(木),卒業生によるコンテンツ)

・ #43. 「どこでも通ずる英語」(5月20日(金),院生によるコンテンツ)

・ #44. 「ox を食べないイギリス人と「ウシ肉」を食べない日本人」(5月21日(土),卒業生によるコンテンツ)

企画は残り2週間ほどですが,この勢いを衰えさせずに走りきりたいと思います.皆様にも,ご愛読のほどよろしくお願いいたします.

2022-05-07 Sat

■ #4758. Voicy で「英語に関する素朴な疑問 千本ノック」に挑戦してみました [notice][link][sobokunagimon][voicy]

私の大学の授業で多少時間が余ったりするとたまにやることを Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」でやってみました.学生に英語に関する素朴な疑問を出してもらい,その場で答えていく(というよりも,英語史の観点からコメントしていく)というものです.

今回,10分程度の時間で取り上げることはできたのは5問ほどでしたが,これは1ヶ月ほど前の「英語史」の初回授業のときに学生から募った質問リストの先頭の5問です(その初回授業については「#4728. 2022年度「英語史」講義の初回 --- 慶應義塾大学文学部英米文学専攻の必修科目「英語史」が始まります」 ([2022-04-07-1]) を参照).slido というウェブ上のQ&Aサービスを用いて,文字通りにライヴで募ったものです.素朴な疑問を応募した際の文句は,以下の通りです.

ライヴでどしどし「英語・言語に関する素朴な疑問」を寄せてください.子供ぽい「素朴すぎる」疑問のほうが,英語史的にはおもしろいことが多いです.

もちろん答える側としては,どんな質問が飛んでくるか分からないのでハラハラドキドキではあります.学会発表のときの質疑応答のほうが,まだ心の準備ができているのではないかと.しかし,良問であれ悪問であれ,すべての学びは発問から始まるという点で,「問い」は非常に重要な営みだと考えています.

今回 Voicy で取り上げた5問の原文は,以下の通りです.

・ なぜ water は不可算名詞なのに涙を意味する tear が可算名詞なのか

・ なぜ日本語には私,俺,僕などの一人称が多くあるのに,英語では I だけなのか

・ なぜ三単現の s は他のアルファベットではなく s なのか

・ なぜ英語には日本語の3%しかオノマトペがないのですか

・ walk と work の綴りと発音が逆なのは何故か

いずれも一筋縄ではいかない問題で,すぐには解決に至らないものが多いですが,英語史・英語学の観点から「何か」言えることがある,というのがポイントです.ぜひお聴きください.

Voicy ラジオはウェブ上でも聴取できますが,以下からダウンロードできるアプリ(無料)を使うともっと快適です.合わせてフォローしていただければと思います.

2022-05-06 Fri

■ #4757. khelf イベント「英語史コンテンツ50」が折り返し地点を過ぎました [notice][khelf][hel_education][start_up_hel_2022][hel_contents_50_2022][hel_herald][link]

4月1日に khelf(慶應英語史フォーラム)として立ち上げた新年度企画「英語史コンテンツ50」が軌道に乗ってきて,おもしろく勉強になるコンテンツが続出するようになりました(cf. 「#4722. 新年度の「英語史スタートアップ」企画を開始!」 ([2022-04-01-1])).2ヶ月間ほどの企画ですが,ちょうど折り返し地点を越えたところなので,「#4739. khelf イベント「英語史コンテンツ50」が3週目に入っています」 ([2022-04-18-1]) に引き続き,コンテンツをいくつか紹介します.英語史のカバーする領域の広さが分かるかと思います.

・ #15.「南極って,かわいそう!?」 (4月18日(月),院生によるコンテンツ)

・ #16.「"Watch your step" vs. "Mind the gap"」 (4月19日(火),学部生によるコンテンツ)

・ #17.「動詞は「二番目」から「主語の次」へ」 (4月20日(水) ,院生によるコンテンツ)

・ #18.「億劫な屈折」 (4月21日(木),学部生によるコンテンツ)

・ #19.「英独における同語源だけど少し違う助動詞」 (4月22日(金),院生によるコンテンツ)

・ #20.「曜日の謎」 (4月23日(土),学部生によるコンテンツ)

・ #21.「古英詩の紹介2: The Seafarer」 (4月25日(月),院生によるコンテンツ)

・ #22.「楽+楽=難しい!?」 (4月26日(火),学部生によるコンテンツ)

・ #23.「食事って一日何回?」 (4月27日(水),院生によるコンテンツ)

・ #25.「r にまつわる2つの現象 rhotacism と intrusive r」 (4月29日(金),院生によるコンテンツ)

・ #26.「ショートケーキってどんなケーキ?」 (4月30日(土),学部生によるコンテンツ)

・ #27.「God bless you」 (5月2日(月),院生によるコンテンツ)

・ #28.「僕の好きな歌手は King Gnu です」 (5月3日(火),学部生によるコンテンツ)

・ #29.「日本語から英語に入った単語たち」 (5月4日(水),院生によるコンテンツ)

ちなみに,最もよく読まれているベスト3コンテンツは以下のとおりです.

・ #13.「||||||||||←読めますか?」 (4月15日(金),院生によるコンテンツ,5月6日現在187プレビュー)

・ #1.「冠詞はなぜ生まれたのか」 (4月1日(金),院生によるコンテンツ,168プレビュー)

・ #3.「第一回 古英語模試」 (4月4日(月),院生によるコンテンツ,155プレビュー)

今後も「英語史コンテンツ50」の後半戦が続きます.khelf では,日々英語史の情報を発信していく活動を重視しています.hellog 読者の皆様にも,引き続きこの企画に注目していただければと思います.khelf 活動と関連して,以下も改めて宣伝しておきます.

・ khelf 公式ツイッターアカウント @khelf_keio がオープンしています.「英語史コンテンツ50」に上がってくる日々のコンテンツの紹介も,このアカウントから発信されています.ぜひフォローをお願いします!

・ 『英語史新聞』創刊号が発行されています(「#4723. 『英語史新聞』創刊号」 ([2022-04-02-1]) を参照)

・ 『英語史新聞』新年度号外も発行されています(「#4731. 『英語史新聞』新年度号外! --- 英語で書かれた英語史概説書3冊を紹介」 ([2022-04-10-1]) を参照)

2022-04-19 Tue

■ #4740. 古英語入門のためのオンラインリソース [notice][oe][hel_education][voicy][youtube][link][masanyan]

新年度が始まり,大学(院)の英文科の専門科目などで「古英語」の授業が開講されたところもあるかと思います.「英語史」概説はまだしも,「古英語」入門の授業というのは日本の大学(院)でもかなり稀で,絶滅危惧種といってよい代物です.大学(院)の正規の授業ですらそのような状況ですので,せめて別メディアでの「古英語学習」のための情報を発信したいと思います.ということで,「古英語入門」の入門を提供する各種メディアへのリンクを紹介します.

・ 「まさにゃんチャンネル」の,シリーズ「毎日古英語」は,日本初の古英語系 YouTube チャンネルです.

・ まさにゃんには,私の Voicy 「英語の語源が身につくラジオ」 (heldio) にも2度ほど出演してもらっています.以下より2本の放送をお聴きください.

- 「#149. 対談 「毎日古英語」のまさにゃんと,古英語ってどんな言語?」(2021年10月27日)

- 「#309. khelf 会長「まさにゃん」による「第一回古英語模試」」(2022年4月5日放送):世界初の試み.古英語模試そのものはこちらからどうぞ.

・ 堀田による Voicy の古英語関連としては,次の通りです.

- 「#148. 古英語期ってどんな時代?」(2021年10月26日)

- 「#321. 古英語をちょっとだけ音読 マタイ伝「岩の上に家を建てる」寓話より(2022年4月17日)

- 「#326. どうして古英語の発音がわかるのですか?」(2022年4月22日)(←後日付け足しました)

・ 古英語の屈折表のアンチョコ (PDF) はこちらからどうぞ.

・ Essentials of Old English: オンラインで古英語を勉強するならここ.古英語の歴史的背景や文法などが学べます.とりわけ A short grammar of Old English は手軽で必見.

・ Readings in Early English: 古英語,中英語,初期近代英語のテキストとそれを読み上げたオーディオファイルが入手できます.

・ Essentials of Early English のリソース集: 古英語の屈折表などがPDFで手に入ります.中世の写本へのリンクも張られています.本書はこちら

・ Peter S. Baker による YouTube での Old English Readings

・ 本ブログより oe のタグの付いた記事群も,もちろん有用なはずです.

・ Smith, Jeremy J. Essentials of Early English. 2nd ed. London: Routledge, 2005.

2022-04-18 Mon

■ #4739. khelf イベント「英語史コンテンツ50」が3週目に入っています [notice][khelf][hel_education][start_up_hel_2022][hel_contents_50_2022][hel_herald][link]

この4月1日に立ち上げた新年度企画「英語史スタートアップ」も少々落ち着いてきました(cf. 「#4722. 新年度の「英語史スタートアップ」企画を開始!」 ([2022-04-01-1])).

目玉イベントの1つであった『英語史新聞』第1号は,おかげさまで多くの方々に読んでいただきました.目下1,000ビューの大台に近づいています! これには編集委員会自身がびっくりしている状況です.第1号についてはいくつかの反省点もありますが,それを活かしつつ第2号発行に向けて始動したいと考えています.

「英語史スタートアップ」企画のもう1つの目玉イベントは「英語史コンテンツ50」です.慶應英語史フォーラム (khelf) のメンバー(主に大学院と学部の堀田ゼミ生)が,手軽に読める英語史のコンテンツを,4月と5月の日曜日を除く毎日,ホームページ上にアップしていくというリレー企画です(cf. 「#4725. khelf イベント「英語史コンテンツ50」が始まっています」 ([2022-04-04-1])).

この「英語史コンテンツ50」も,本日より3週目に突入しました.『英語史新聞』と同様,こちらにも一般から多数のアクセスをいただいています.まだまだ前半ではありますが,このタイミングで改めて広報したいと思います.

これまでに以下の14件のコンテンツが公開されてきました.khelf メンバーの各々は,学び始めの新年度という時期にふさわしい内容を念頭にコンテンツのトピックを選んでいます.結果として力作も多くなっていますので,まだ読んでいないようであれば,ぜひ各コンテンツを堪能していただければと思います.今後も日々「英語史コンテンツ50」にてコンテンツが加えられていく予定です.khelf 公式ツイッターアカウント @khelf_keio からも,日々アップされたコンテンツの情報を発信していますので,そちらも合わせてご利用ください.

・ #1.「冠詞はなぜ生まれたのか」 (4月1日(金),院生によるコンテンツ)

・ #2. 「休日が欲しい,休暇が欲しい --- 休暇とは何か ---」 (4月2日(土),学部生によるコンテンツ)

・ #3.「第一回 古英語模試」 (4月4日(月),院生によるコンテンツ)

・ #4. 「deer から意味変化へ,意味変化から英語史の世界へ!」 (4月5日(火),学部生によるコンテンツ)

・ #5.「古英詩の紹介1: The Wanderer」 (4月6日(水),院生によるコンテンツ)

・ #6.「恩と義理」 (4月7日(木),学部生によるコンテンツ)

・ #7.「おとぎ話のなかにみる英語史」 (4月8日(金),院生によるコンテンツ)

・ #8.「穀物犬?アメリカの犬?熱い犬??」 (4月9日(土),学部生によるコンテンツ)

・ #9.「英語の擬音語・擬態語」 (4月11日(月),院生によるコンテンツ)

・ #10.「日本の子供が避けて通れないラテン語」 (4月12日(火),学部生によるコンテンツ)

・ #11.「Johnnie Walker は歩いていたか」 (4月13日(水),院生によるコンテンツ)

・ #12.「"Girl", "Lady" は差別?」 (4月14日(木),学部生によるコンテンツ)

・ #13.「||||||||||←読めますか?」 (4月15日(金),院生によるコンテンツ)

・ #14.「パラリンピックの "パラ" ってなに?」 (4月16日(土),学部生によるコンテンツ)

新年度の「英語史スタートアップ」企画はまだまだ続いていきます.引き続きよろしくお願いいたします.

2022-04-12 Tue

■ #4733. 英語史はおもしろい! --- Voicy「英語の語源が身につくラジオ」 (heldio) での連続対談 [heldio][start_up_hel_2022][notice][khelf][hel_education][bibliography][link][youtube][masanyan]

4月1日より「#4722. 新年度の「英語史スタートアップ」企画を開始!」 ([2022-04-01-1]) と題して英語史の学びを応援しています.hellog の姉妹版というべき Voicy 「英語の語源が身につくラジオ」 (heldio) でも,連日,新年度の勢いを借りて普段とは異なる風味の放送をお届けしています.具体的には英語史・英語学を専攻する方々を招いて対談を行ない,様々な角度から同分野の魅力を伝えてきました.この11日間続いてきた対談企画について,改めて振り返りつつ紹介します.

・ 「市川誠先生との対談 長万部はイングランドか!?」(4月2日放送):市川誠先生(東京理科大学)とのおしゃべりです.まさかの「長万部」からつながる地名の英語史.英語史との接点は,日常の身近なところにあります.

・ 「khelf 会長「まさにゃん」による『英語史新聞』の紹介」(4月3日放送):khelf として世界初(?)の『英語史新聞』第1号を発行しました.その編集委員長も務めた khelf 会長からのお話しです.

・ 「khelf 会長「まさにゃん」による「英語史コンテンツ50」の紹介」(4月4日放送):続いて,khelf のもう1つの新年度目玉企画「英語史コンテンツ50」の紹介です.毎日,1つ英語史の話題が上がってきます.同企画の会場はこちらです.

・ 「khelf 会長「まさにゃん」による「第一回古英語模試」」(4月5日放送):khelf 会長が研究・教育活動と趣味(?)の延長で,世界初となる古英語の模試を作成しました.添削サービスあり.

・ 「山本史歩子先生との対談 英語教員を目指す大学生への英語史のすすめ」(4月6日放送):山本史歩子先生(青山学院大学)と,英語教育と英語史の接点について熱く語りました.

・ 「矢冨弘先生との対談 グラスゴー大学話しを1つ」(4月7日放送):矢冨弘先生(熊本学園大学)との,英語史およびグラスゴー大学の話題で盛り上がりました.矢冨先生も私も同大学に留学し,同じ Jeremy J. Smith 先生に師事しました.

・ 「古田直肇先生との対談 標準英語幻想について語る」(4月8日放送):古田直肇先生(東洋大学)との標準英語にまつわる神話を巡る熱い対談です.この問題は,英語史の知恵が最も活かされるトピックだと思っています.

・ 「唐澤一友先生との対談 今なぜ世界英語への関心が高まっているのか?」(4月9日放送):唐澤一友先生(立教大学)との,人気が高まる World Englishes についての対談.なぜ今なのか,議論しました.

・ 「泉類尚貴先生との対談 手に取って欲しい原書の英語史概説書3冊」(4月10日放送):泉類尚貴先生(福島高専)による厳選3冊の紹介.新年度の学び始めに,たいへん役に立つ情報です.その3冊については『英語史新聞』新年度号外としても紹介しています.

・ 「和田忍先生との対談 Baugh and Cable の英語史概説書を語る」(4月11日放送):和田忍先生(駿河台大学)が,世界中の大学で最も広く読まれている英語史概説書といわれる Baugh and Cable について詳しく解説しています.こちらの関連記事もどうぞ.

・ 「井上逸兵先生との対談 YouTube を始めて1月半になりますが」(4月12日放送):井上逸兵先生(慶應義塾大学)と私が週2回公開している「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」について,これまで13回放送の振り返りと未来の展望を語ります.

連続対談はいったんここで終わりますが,今後も折をみて対談を行なっていきたいと思っています.よろしくどうぞ.

2022-04-11 Mon

■ #4732. 英語に関する素朴な疑問を3166件集めました [sobokunagimon][hel_education][link]

毎年この時期の恒例行事ですが,新年度の「英語史」講義の初回では履修学生より「英語に関する素朴な疑問」を募っています.なるべく多く出してもらった上で,ざっと整理してみたところです.内容的に重複するものも多いですが,フラットに数えると今回だけで481件の素朴な疑問が集まりました.

昨年度の「#4389. 英語に関する素朴な疑問を2685件集めました」 ([2021-05-03-1]) にこの481件を新たに追加し,直近3年度分の統合版となる一覧を作りました.合わせて3166件となりました.

・ 英語に関する素朴な疑問の一覧(2020--2022年度の統合版)

さすがにこれだけ集まると上から下まで,右から左までの多種多様な疑問が出そろってる感があります.いずれも英語史・英語学・言語学の観点から真剣に取り上げる価値のある問いです.一見すると子供ぽい,幼稚な問いもあるように見えるかもしれませんが,問い方を工夫し改善すれば学術的な論題になるものばかりです.今回追加した481件についてはすべて目を通しましたが,そのように言い切れます.

学びでは,答えることと同じかそれ以上に,問うことが大事だと考えています.ぜひ皆さんも英語学習のなかでふと疑問に思ったことを大事にしてください.私にとっても「英語に関する素朴な疑問」こそが hellog 執筆の原動力でもあります.以下,関連リンクを張っておきます.

・ 「#3677. 英語に関する「素朴な疑問」を集めてみました」 ([2019-05-22-1])

・ "sobokunagimon" タグの付いた記事一覧

・ 知識共有サービス「Mond」での,英語に関する素朴な疑問への回答

・ 「#4052. 「今日の素朴な疑問」コーナーを設けました」 ([2020-05-31-1])

・ 「#1093. 英語に関する素朴な疑問を募集」 ([2012-04-24-1])

・ 「#4021. なぜ英語史を学ぶか --- 私的回答」 ([2020-04-30-1])

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow