2024-11-13 Wed

■ #5679. through Tシャツ [through][yurugengogakuradio][inohota][youtube][link]

私個人としても,YouTube 「いのほた言語学チャンネル」としても,「ゆる言語学ラジオ」とパーソナリティのお2方に,お世話になっています.

昨年の春に「ゆる言語学ラジオ」にお邪魔し,共演させていただきましたが,そのうちの1回として「#228. 「英語史の専門家が through の綴りを数えたら515通りあった話【喜怒哀楽単語2】」が配信されています.

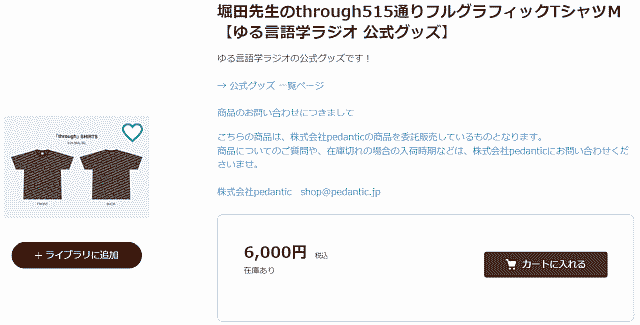

この配信回で導入した515通りの through という話題と関連して,「ゆる言語学ラジオ」の堀元さんが,夏のライヴイベントに当てて「through Tシャツ」をプロデュースし,製作・販売してくださいました! 「ゆる言語学ラジオ 公式グッズ」よりご購入いただけます.

「堀田先生の through 515通りフルグラフィックTシャツ」と題し,各種サイズで販売されています.黒地に白の文字で,これでもかというほど多種類の through の異綴りが斜めに印刷されています(ただし,515通りのすべてを印刷することはできなかったようです).私自身も堀元さんより3着いただきまして,日々,着用しています.

上記の状況をお知らせすべく,先日11月10日の「いのほた言語学チャンネル」にて,through Tシャツをお披露目しました.「#283. 中世の英語に through のつづりが515通りあるのは言語変化の象徴!」をご覧ください.

また,through の515通りの話題は,かつての「いのほた言語学チャンネル」でも取り上げたことがあります.「#91. ゆるーい中世の英語の世界では綴りはマイルール?!through のスペリングは515通り!堀田的ゆるさベスト10!」も合わせてどうぞ.

hellog や Voicy heldio でも,関連する話題を公開していますので参考まで.

・ hellog 「#53. 後期中英語期の through の綴りは515通り」 ([2009-06-20-1])

・ hellog 「#54. through 異綴りベスト10(ワースト10?)」 ([2009-06-21-1])

・ hellog 「#193. 15世紀 Chancery Standard の through の異綴りは14通り」 ([2009-11-06-1])

・ hellog 「#3397. 後期中英語期の through のワースト綴字」 ([2018-08-15-1])

・ hellog 「#5006. YouTube 版,515通りの through の話し」 ([2023-01-10-1])

・ hellog 「#5126. 「ゆる言語学ラジオ」出演第2回で話題となった515通りの through の怪」 ([2023-05-10-1])

・ heldio 「#709. なぜ同一単語に多くのスペリングが存在し得たのか? --- 「ゆる言語学ラジオ」出演第2回で話題となった515通りの through の怪」

・ heldio 「#599. YouTube「515通りの through」回への補足」

皆様にも through の異綴字に関心を寄せていただければ.

2024-11-08 Fri

■ #5674. 保坂道雄先生との対談 --- ご著書『文法化する英語』(開拓社,2014年)より [review][grammaticalisation][voicy][heldio][hellive2024][khelf][do-periphrasis][perfect][language_change][link]

9月8日(日)に khelf(慶應英語史フォーラム)主催で開かれた「英語史ライヴ2024」の1セッションとして,『文法化する英語』(開拓社,2014年)の著者である保坂道雄先生(日本大学教授)と初の heldio 対談が実現しました.

文法化 (grammaticalisation) の入門となる音声コンテンツとなっていますが,そればかりでなく保坂先生の言語(変化)観をお聴きする貴重な機会ともなっています.対談の際,私の収録態勢が不十分だったために,途中部分を録音できなかったという痛恨のミスを犯してしまいましたが,全体としては一貫したコンテンツとなっております.ぜひお聴きいただければと思います.「#1245. 保坂道雄先生との「文法化入門」対談 --- 「英語史ライヴ2024」より」です(本編は20分弱です).

第2チャプターでは,言語変化における文法化の位置づけ,および迂言的 do (do-periphrasis) の文法化のイントロについてお話ししていただきました.続く第3チャプターでは,完了形 (perfect) の文法化を導入していただきました.(収録に失敗してしまった do 迂言形の話題につきましては,後日,改めて保坂先生にじっくりお話しいただきたいと思っています.)

今回の対談でご紹介した『文法化する英語』や,そこで扱われている個々の文法化の事例については,これまでも hellog および heldio で様々に取り上げてきました.文法化に関わるとりわけ重要なコンテンツを以下に一覧しておきます.

【 hellog 記事 】

・ 「#1972. Meillet の文法化」 ([2014-09-20-1])

・ 「#1974. 文法化研究の発展と拡大 (1)」 ([2014-09-22-1])

・ 「#1975. 文法化研究の発展と拡大 (2)」 ([2014-09-23-1])

・ 「#2144. 冠詞の発達と機能範疇の創発」 ([2015-03-11-1])

・ 「#2146. 英語史の統語変化は,語彙投射構造の機能投射構造への外適応である」 ([2015-03-13-1])

・ 「#2490. 完了構文「have + 過去分詞」の起源と発達」 ([2016-02-20-1])

・ 「#2575. 言語変化の一方向性」 ([2016-05-15-1])

・ 「#2576. 脱文法化と語彙化」 ([2016-05-16-1])

・ 「#3272. 文法化の2つのメカニズム」 ([2018-04-12-1])

・ 「#3273. Lehman による文法化の尺度,6点」 ([2018-04-13-1])

・ 「#3281. Hopper and Traugott による文法化の定義と本質」 ([2018-04-21-1])

・ 「#3669. ゼミのグループ研究のための取っ掛かり書誌」 ([2019-05-14-1])

・ 「#5124. Oxford Bibliographies による文法化研究の概要」 ([2023-05-08-1])

・ 「#5132. なぜ be going to は未来を意味するの? --- 「文法化」という観点から素朴な疑問に迫る」 ([2023-05-16-1])

・ 「#5411. heldio で「文法化」を導入するシリーズをお届けしました」 ([2024-02-19-1])

・ 「#5420. 保坂道雄(著)『文法化する英語』(開拓社,2014年) --- 英語の文法化の入門書」 ([2024-02-28-1])

【 heldio コンテンツ 】

・ 「#988. ぎゅうぎゅうの単語とすかすかの単語 --- 内容語と機能語」

・ 「#989. 内容語と機能語のそれぞれの特徴を比較する」

・ 「#990. 文法化とは何か?」

・ 「#991. while の文法化」

・ 「#992. while の文法化(続き)」

・ 「#1001. 英語の文法化について知りたいなら --- 保坂道雄(著)『文法化する英語』(開拓社,2014年)」

・ 「#1003. There is an apple on the table. --- 主語はどれ?」

英語史の視点からの文法化の入門書として,改めて保坂先生著『文法化する英語』を推します.

・ 保坂 道雄 『文法化する英語』 開拓社,2014年.

2024-11-07 Thu

■ #5673. 10月,Mond で5件の質問に回答しました [mond][sobokunagimon][hel_education][notice][link][helkatsu][numeral][grammaticalisation][number][category][dual][negation][perfect][subjunctive][heldio]

先月,知識共有サービス Mond にて5件の英語に関する質問に回答しました.新しいものから遡ってリンクを張り,回答の要約も付します.

(1) なぜ数量詞は遊離できるのに,冠詞や所有格は遊離できないの?

回答:理論的には数量詞句 (QP) と限定詞句 (DP) の違いによるものと説明できそうですが,一筋縄では行きません.歴史的にいえば,古英語から現代英語に至るまで,数量詞遊離は常に存在していましたが,時代とともに制限が厳しくなってきているという事実があります.詳しくは新刊書の田中 智之・縄田 裕幸・柳 朋宏(著)『生成文法と言語変化』(開拓社,2024年)をご参照ください.

(2) have got to の got とは何なのでしょうか?

回答:have got は本来「獲得したところだ」という現在完了の意味でしたが,16世紀末から「持っている」という単純な意味に転じました.文法化 (grammaticalisation) の過程を経て,口語で have の代用として定着しています.「#5657. 迂言的 have got の発達 (1)」 ([2024-10-22-1]),「#5658. 迂言的 have got の発達 (2)」 ([2024-10-23-1]) を参照.

(3) 英語では単数形,複数形の区別がありますが,なぜ「1とそれ以外」なのでしょうか?

回答:「1」が他の数と比べて特に基本的で重要な数であるためと考えられます.古英語には双数形もありましたが,中英語以降は単数・複数の2区分となりました.世界の言語では最大5区分まで持つものもあります.「#5660. なぜ英語には単数形と複数形の区別があるの? --- Mond での質問と回答より」 ([2024-10-25-1]) を参照.

(4) 完了形はなぜ動作の継続を表現できるのでしょうか?

回答:完了形の諸用法の共通点は「現在との関与」です.継続の意味は主に状態動詞で現われ,動作動詞では完了の意味が表出します.また「時間的不定性」も完了形の重要な特徴と考えられます.「#5651. 過去形に対する現在完了形の意味的特徴は「不定性」である」 ([2024-10-16-1]) を参照.

(5) subjunctive mood (仮定法・接続法)の現在完了について

回答:仮定法現在完了は理論上存在可能で実例も見られますが,比較的まれです.仮定法の体系は「現在・過去・過去完了」の3つ組みとして理解するのが妥当で,その中で完了相が必要な場合に現在完了形が使用される,と解釈するのはいかがでしょうか.

以上です.11月も Mond にて英語(史)に関する素朴な疑問を受け付けています.気になる問いをお寄せください.

2024-11-03 Sun

■ #5669. 朝カルシリーズ講座の第7回「英語,フランス語に侵される」をマインドマップ化してみました [asacul][oe][french][norman_conquest][mindmap][notice][kdee][etymology][hel_education][lexicology][vocabulary][heldio][link]

1週間ほど前の10月26日に,今年度の朝日カルチャーセンター新宿教室でのシリーズ講座の第7回が開講されました.今回は「英語,フランス語に侵される」と題して,主に中英語期の英仏語の言語接触に注目しました.90分の講義では足りないほど,話題が盛りだくさんでした.対面およびオンラインで,多くの方々にご参加いただき,ありがとうございました.

その盛りだくさんの内容を,markmap というウェブツールによりマインドマップ化して整理してみました(画像としてはこちらからどうぞ).受講された方は復習用に,そうでない方は講座内容を垣間見る機会としてご活用ください.

シリーズ第6回「英語,ヴァイキングの言語と交わる」については hellog と heldio の過去回でも取り上げていますので,ご参照ください.

・ hellog 「#5619. 9月28日(土)の朝カル新シリーズ講座第6回「英語,ヴァイキングの言語と交わる」のご案内」 ([2024-09-14-1])

・ heldio 「#1210. 9月28日(土)の朝カル講座「英語,ヴァイキングの言語と交わる」に向けて」 (2024/09/21)

シリーズ過去回のマインドマップについては,以下を参照.

・ 「#5625. 朝カルシリーズ講座の第1回「英語語源辞典を楽しむ」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-20-1])

・ 「#5629. 朝カルシリーズ講座の第2回「英語語彙の歴史を概観する」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-24-1])

・ 「#5631. 朝カルシリーズ講座の第3回「英単語と「グリムの法則」」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-26-1])

・ 「#5639. 朝カルシリーズ講座の第4回「現代の英語に残る古英語の痕跡」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-04-1])

・ 「#5646. 朝カルシリーズ講座の第5回「英語,ラテン語と出会う」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-11-1])

次回の朝カル講座から,秋期クールに入ります.10月26日(土)17:30--19:00に開講予定です.第7回「英語,フランス語に侵される」と題し,いよいよ英語語彙史上に強烈なインパクトを与えたフランス語の登場です.ご関心のある方は,ぜひ朝日カルチャーセンター新宿教室の「語源辞典でたどる英語史」のページよりお申し込みください.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

2024-10-11 Fri

■ #5646. 朝カルシリーズ講座の第5回「英語,ラテン語と出会う」をマインドマップ化してみました [asacul][oe][old_norse][mindmap][notice][kdee][etymology][hel_education][lexicology][vocabulary][heldio][link]

8月24日に開講した,標記のシリーズ講座第5回「英語,ラテン語と出会う」について,その要旨を markmap というウェブツールによりマインドマップ化しました(画像としてはこちらからどうぞ).受講された方は復習用に,そうでない方は講座内容を垣間見る機会としてご活用ください.

シリーズ第5回「英語,ラテン語と出会う」については hellog と heldio の過去回でも取り上げています.

・ hellog 「#5591. 8月24日(土)の朝カル新シリーズ講座第5回「英語,ラテン語と出会う」のご案内」 ([2024-08-17-1])

・ heldio 「#1177. 英語とラテン語の言語接触 --- 今週末の朝カル講座「英語,ラテン語と出会う」に向けて」 (2024/08/19)

シリーズ過去回のマインドマップについては,以下を参照.

・ 「#5625. 朝カルシリーズ講座の第1回「英語語源辞典を楽しむ」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-20-1])

・ 「#5629. 朝カルシリーズ講座の第2回「英語語彙の歴史を概観する」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-24-1])

・ 「#5631. 朝カルシリーズ講座の第3回「英単語と「グリムの法則」」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-26-1])

・ 「#5639. 朝カルシリーズ講座の第4回「現代の英語に残る古英語の痕跡」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-04-1])

次回の朝カル講座から,秋期クールに入ります.10月26日(土)17:30--19:00に開講予定です.第7回「英語,フランス語に侵される」と題し,いよいよ英語語彙史上に強烈なインパクトを与えたフランス語の登場です.ご関心のある方は,ぜひ朝日カルチャーセンター新宿教室の「語源辞典でたどる英語史」のページよりお申し込みください.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

2024-10-10 Thu

■ #5645. リスナー投票による heldio 2024年第3四半期のランキング [voicy][heldio][notice][ranking][link][helkatsu][hajimeteno_koeigo][khelf][helwa][helmate][hellive2024]

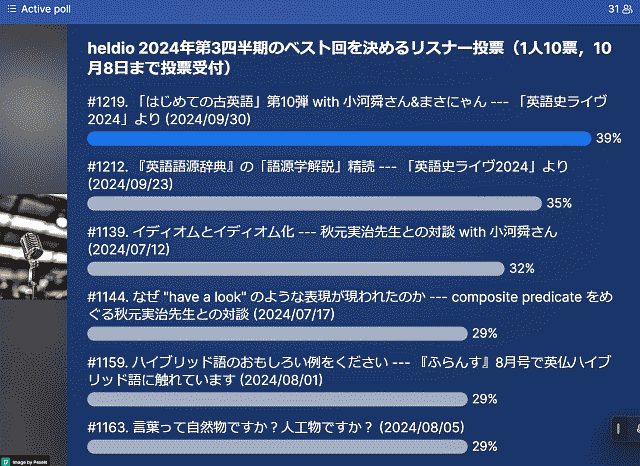

「#5637. heldio 2024年第3四半期のベスト回を決めるリスナー投票 --- 10月8日までオープン」 ([2024-10-02-1]) でご案内したとおり,今年第3四半期における Voicy heldio のベスト配信回を決めるリスナー投票(1人10票まで)を実施しました.一昨日投票が締め切られましたが,今回は31名のリスナーの皆さんよりご投票いただきました.ご協力ありがとうございます.

投票結果をまとめましたので本記事にて報告いたします(本日の heldio でも「#1229. heldio 2024年第3四半期のリスナー投票開票結果」として報告しています).以下に上位12位までの計16配信回を掲載します(全結果は本記事のソースHTMLをご覧ください).

1. 「#1219. 「はじめての古英語」第10弾 with 小河舜さん&まさにゃん --- 「英語史ライヴ2024」より」 (39%)

2. 「#1212. 『英語語源辞典』の「語源学解説」精読 --- 「英語史ライヴ2024」より」 (35%)

3. 「#1139. イディオムとイディオム化 --- 秋元実治先生との対談 with 小河舜さん」 (32%)

4. 「#1144. なぜ "have a look" のような表現が現われたのか --- composite predicate をめぐる秋元実治先生との対談」 (29%)

4. 「#1159. ハイブリッド語のおもしろい例をください --- 『ふらんす』8月号で英仏ハイブリッド語に触れています」 (29%)

4. 「#1163. 言葉って自然物ですか?人工物ですか?」 (29%)

4. 「#1213. ヘルメイトの皆さんに質問,あなたはいつ英語学習を始めましたか? --- 「英語史ライヴ2024」裏番組より」 (29%)

4. 「#1214. 教えて khelf 会長! 天候の it って何? --- 「英語史ライヴ2024」より」 (29%)

9. 「#1149. It's me. の me --- 英語史上の「代名詞交替」」 (23%)

9. 「#1187. 英語のSVO固定語順にフランス語の影響はありそうにない」 (23%)

9. 「#1201. 早朝の素朴な疑問「千本ノック」 with 小河舜さん --- 「英語史ライヴ2024」より」 (23%)

12. 「#1147. 日常の英語史・英語学 --- khelf 疋田くんの新シリーズ」 (19%)

12. 「#1156. 教えて khelf 会長! --- どうなるAI時代の語学教育?」 (19%)

12. 「#1174. なぜ音変化はそのとき,そこで起きたのですか? --- 大学院生のための英語史」 (19%)

12. 「#1191. 言語の線状性をポジティヴに見ると」 (19%)

12. 「#1217. イチオシの英語本を教えて! --- 「英語史ライヴ2024」裏番組より」 (19%)

第1位(得票率39%)に輝いたのは,「はじめての古英語」シリーズより「#1219. 「はじめての古英語」第10弾 with 小河舜さん&まさにゃん --- 「英語史ライヴ2024」より」でした! リスナーの皆さんの応援によりシリーズとして第10弾に達し,かつ「英語史ライヴ2024」での公開生収録という特別な機会だったこともあるかと想像しますが,それにしてもリスナー投票4連覇ということで強い! 小河舜さん(上智大学),「まさにゃん」こと森田真登さん(武蔵野学院大学),そして堀田隆一のトリオでお届けしてきた古英語入門シリーズです.昨年8月31日に初回の「#822. ゼロから学ぶはじめての古英語 --- Part 1 with 小河舜さん and まさにゃん」を配信して以来,シリーズ頓挫の危機(?)を乗り越え,時折ゲストを招くなどして変化をつけながら,ここまで続いてきました.次の第11弾は未定ですが(笑),緩く続けていければと思います.過去の配信回や関連する話題は,本ブログの hajimeteno_koeigo でまとめていますので,ご覧ください.

続いて得票率35%で堂々の第2位に輝いたのは,「#1212. 『英語語源辞典』の「語源学解説」精読 --- 「英語史ライヴ2024」より」です.khelf の藤原郁弥さん(慶應義塾大学大学院生)が MC を務め,そこに「英語語源辞典通読ノート」で知られる lacolaco さん,およびまさにゃんこと森田真登さんが加わり,45分間の集中精読会が成立しました.ニッチ界隈から熱い支持を受けた配信回です.

第3位には,32%の得票率で「#1139. イディオムとイディオム化 --- 秋元実治先生との対談 with 小河舜さん」が入りました.秋元実治先生(青山学院大学名誉教授)と小河舜さん(上智大学)と堀田の3名が,イディオム(化)について理論的に語らいました.私自身も勉強になった回として,強く印象に残っています.

第4位には,29%の得票率で5つの配信回がタイで並びました.秋元実治先生との対談回が改めて人気で,「#1144. なぜ "have a look" のような表現が現われたのか --- composite predicate をめぐる秋元実治先生との対談」への支持が集まりました.「#1159. ハイブリッド語のおもしろい例をください --- 『ふらんす』8月号で英仏ハイブリッド語に触れています」は,リスナーさんの間でコメントがおおいに盛り上がった回ですので,ぜひコメント欄を訪問していただければ.言語の本質を問うた「#1163. 言葉って自然物ですか?人工物ですか?」も支持をいただきました.「#1213. ヘルメイトの皆さんに質問,あなたはいつ英語学習を始めましたか? --- 「英語史ライヴ2024」裏番組より」は helwa メンバーの有志の収録回でしたが,リスナーさんの間で新鮮さと親近感がウケたものかと理解しています.実際に聴いていて楽しくなる回でした.大人数で議論が弾んだ「#1214. 教えて khelf 会長! 天候の it って何? --- 「英語史ライヴ2024」より」も,リスナーの皆さんに楽しんでいただいたようです.

第9位以下の詳細は省略しますが,今後期待したいシリーズとして「#1147. 日常の英語史・英語学 --- khelf 疋田くんの新シリーズ」を挙げておきましょう.何気ない日常に「hel活」 (helkatsu) のネタがある,という気づきを得られた新シリーズでした.

全体として,今回のリスナー投票では「英語史ライヴ2024」の表番組と裏番組,khelf メンバーや helwa メンバーが出演した配信回,研究者どうしのガッツリ議論回などが上位に入りました.パーソナリティとしては,heldio リスナー,helwa リスナー,khelf メンバー,出演者の方々皆の力でチャンネルを作り続けられているのだなあと,しみじみ感じた次第です.いつもご支援ありがとうございます.

以上,投票結果の報告でした.お聴きでない回がありましたら,ぜひご聴取ください.

2024-10-04 Fri

■ #5639. 朝カルシリーズ講座の第4回「現代の英語に残る古英語の痕跡」をマインドマップ化してみました [asacul][oe][mindmap][notice][kdee][etymology][hel_education][lexicology][vocabulary][heldio][link]

7月27日に開講した,標記のシリーズ講座第4回「現代の英語に残る古英語の痕跡」について,その要旨を markmap というウェブツールによりマインドマップ化しました(画像としてはこちらからどうぞ).受講された方は復習用に,そうでない方は講座内容を垣間見る機会としてご活用ください.

シリーズ第3回「英単語と「グリムの法則」」については hellog と heldio の過去回で取り上げているので,ご参照ください.

・ hellog 「#5511. 6月8日(土)の朝カル新シリーズ講座第3回「英単語と「グリムの法則」」のご案内」 ([2024-05-29-1])

・ heldio 「#1095. 6月8日(土),朝カルのシリーズ講座第3回「英単語と「グリムの法則」」が開講されます」

次回の朝カル講座は明後日9月28日(土)17:30--19:00に「第6回 英語,ヴァイキングの言語と交わる」と題して開講します.いつものとおり,対面・オンラインのハイブリッド形式(見逃し配信あり)です.予告編として「#5619. 9月28日(土)の朝カル新シリーズ講座第6回「英語,ヴァイキングの言語と交わる」のご案内」 ([2024-09-14-1]) をご覧いただければ.本講座に関心のある方は,ぜひ朝日カルチャーセンター新宿教室の「語源辞典でたどる英語史」のページよりお申し込みください.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

2024-09-24 Tue

■ #5629. 朝カルシリーズ講座の第2回「英語語彙の歴史を概観する」をマインドマップ化してみました [asacul][mindmap][notice][kdee][etymology][hel_education][lexicology][vocabulary][heldio][link]

「#5625. 朝カルシリーズ講座の第1回「英語語源辞典を楽しむ」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-20-1]) に続き,5月18日に開講したシリーズ第2回「英語語彙の歴史を概観する」のマインドマップを markmap により作成しました(画像としてはこちらからどうぞ).

このシリーズ第2回については hellog と heldio の過去回で取り上げているので,ご参照ください.

・ hellog 「#5486. 5月18日(土)の朝カル新シリーズ講座第2回「英語語彙の歴史を概観する」のご案内」 ([2024-05-04-1])

・ heldio 「#1079. 土曜日,朝カル新シリーズ講座第2回「英語語彙の歴史を概観する」が開講されます」

次回の朝カル講座は今週末の9月28日(土)17:30--19:00に,対面・オンラインのハイブリッド形式(見逃し配信あり)で開講されます.「英語,ヴァイキングの言語と交わる」と題し,英語史上もっともエキサイティングな言語接触に迫ります.予告編として「#5619. 9月28日(土)の朝カル新シリーズ講座第6回「英語,ヴァイキングの言語と交わる」のご案内」 ([2024-09-14-1]) をご覧ください.本講座に関心のある方は,ぜひ朝日カルチャーセンター新宿教室の「語源辞典でたどる英語史」のページよりお申し込みいただければ.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

2024-09-22 Sun

■ #5627. 周囲で高まりつつあるhel活 [helwa][heldio][voicy][khelf][notice][helkatsu][hel_education][link][note]instagram][hel_herald][helquiz]

9月8日の「英語史ライヴ2024」以降,heldio/helwa や khelf のメンバーを中心に,英語史の学びを推進する活動「hel活」 (helkatsu) がますます盛んになってきています.以前より活動されている方のほか,比較的最近活動を始めた方もおりますが,現段階で一度関連リンクをまとめておきます.ほかにもお気づきのhel活がありましたら,お知らせください.

・ ari さんの note いろんな単語の語源や気になることを書いています

・ umisio さんの note 「heldio の風に乗って」

・ Galois さんの note 普段生活していて「なぜ?」と思ったのものを・・・

・ 菊地翔太さん(専修大学)の note 「英語史の観点から身近な問題を考える」

・ Grace さんの note 「自由気ままに言葉について考える --- hel活(英語史普及活動)応援中」

・ まさにゃんの note 「ショートカット英文法」(←以前は「はじめての古英語」や「ゼロから始めるフリジア語」などの名前でした)

・ みーさんの 「ECCジュニア佐久塚原教室 教室日誌」

・ mozhi gengo さんの note もじくりっぷ

・ 矢冨弘さん(熊本学園大学)の ブログ

・ lacolaco さんの note 「英語語源辞典通読ノート」ほか

・ り~みんさんの note 「工学と言語学との狭間にハマってみた」

・ Lilimi さんの note 「Lilimiのオト」

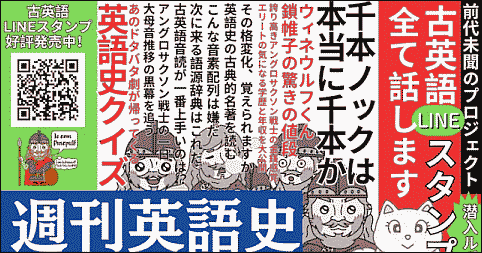

heldio/helwa の活動としては,9月8日に「古英語LINEスタンプ」が公開・発売されています.今後は「週刊英語史」なる新企画も立ち上げられる予定です.

もちろん khelf(慶應英語史フォーラム)のhel活も絶好調です.9月8日に『英語史新聞』第10号と号外(2024年9月8日版)が発行されたほか,公式 X アカウント @khelf_keio や公式 Instagram アカウント @khelf_keio にて英語史関連コンテンツを発信中です.とりわけ Instagram では,「古英語LINEスタンプ」紹介や英語史クイズのコンテンツ公開するなど,活動が賑わってきています.

ぜひ,上記もろもろのhel活をフォローしていただければ.

2024-09-20 Fri

■ #5625. 朝カルシリーズ講座の第1回「英語語源辞典を楽しむ」をマインドマップ化してみました [asacul][mindmap][notice][kdee][etymology][hel_education][lexicology][vocabulary][lexicography][bibliography][dictionary][heldio][link]

今年度,朝日カルチャーセンター新宿教室にてシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」を月に一度のペースで開講しています.対面・オンラインのハイブリッド形式(見逃し配信あり)です.

次回第6回は9月28日(土)の17:30--19:00に「英語,ヴァイキングの言語と交わる」と題して開講します.古英語と古ノルド語の言語接触に注目します.

全12回のシリーズも半分ほど進んできました.このタイミングで,前半の各回をマインドマップで要約しておくのも有用かもしれないと思い立ち,markmap というウェブ上のツールを用いて,まずシリーズ初回「英語語源辞典を楽しむ」(2024年4月27日開講)のマインドマップを作ってみました(画像としてはこちらからどうぞ).

このシリーズ初回については hellog と heldio の過去回でも取り上げているので,そちらもご参照ください.

・ hellog 「#5453. 朝カル講座の新シリーズ「語源辞典でたどる英語史」が4月27日より始まります」 ([2024-04-01-1])

・ hellog 「#5481. 朝カル講座の新シリーズ「語源辞典でたどる英語史」の第1回が終了しました」 ([2024-04-29-1])

・ heldio 「#1058. 朝カル講座の新シリーズ「語源辞典でたどる英語史」が4月27日より月一で始まります」

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

2024-09-14 Sat

■ #5619. 9月28日(土)の朝カル新シリーズ講座第6回「英語,ヴァイキングの言語と交わる」のご案内 [asacul][notice][kdee][etymology][hel_education][helkatsu][link][lexicology][vocabulary][oe][old_norse][germanic][contact][voicy][heldio]

・ 日時:9月28日(土) 17:30--19:00

・ 場所:朝日カルチャーセンター新宿教室

・ 形式:対面・オンラインのハイブリッド形式(見逃し配信あり)

・ お申し込み:朝日カルチャーセンターウェブサイトより

2週間後の9月28日(土)17:30--19:00に朝日カルチャーセンター新宿教室にてシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」の第6回となる「英語,ヴァイキングの言語と交わる」を開講します.

前回8月24日の第5回では「英語,ラテン語と出会う」と題して,古英語期(あるいはそれ以前の時代)におけるラテン語の語彙的影響に注目しました.今回は8世紀後半から11世紀前半にかけてのヴァイキング時代に焦点を当て,古ノルド語 (old_norse) と古英語の言語接触について解説します.

ヴァイキングとは上記の時期に活動したスカンジナビア出身の海賊を指します.彼らはブリテン島にも襲来し,やがてイングランド東部・北部に定住するようになりました.その結果,古ノルド語を母語とするヴァイキングと古英語を話すアングロサクソン人との間で言語接触が起こりました.

古ノルド語からの借用語は,現代英語に900語ほど残っています.この絶対数はさほど大きいわけではありませんが,基本語や機能語など高頻度で使用される語が多く含まれているのが注目すべき特徴です.講座では具体的な古ノルド語からの借用語を取り上げ,その語源を読み解いていきます.

古ノルド語と英語の接触は非常に濃密なものでした.これは両言語がゲルマン語族に属しており,近い関係にあったことや,両民族の社会的な交流の深さを反映していると考えられます.ヴァイキングの活動を通じた古ノルド語との接触は,英語の語彙に(そして実は文法にも)多大な影響を与えました.現代英語の姿を理解する上で,この歴史的な言語接触の重要性は看過できません.

本シリーズ講座は各回の独立性が高いので,第6回からの途中参加でもまったく問題なく受講できます.新宿教室での対面参加のほかオンライン参加も可能ですし,その後1週間の「見逃し配信」もご利用できます.奮ってご参加ください.お申し込みはこちらよりどうぞ.

なお,本シリーズ講座は「語源辞典でたどる英語史」と題しているとおり,とりわけ『英語語源辞典』(研究社)を頻繁に参照します.同辞典をお持ちの方は,講座に持参されると,より楽しく受講できるかと思います(もちろん手元になくとも問題ありません).

(以下,後記:2024/09/21(Sat))

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

2024-09-11 Wed

■ #5616. 『英語史新聞』号外が発行されました --- 『英語語源辞典』制作にかかわる貴重なエピソード [hel_herald][notice][khelf][hel_education][link][hellive2024][helkatsu][kdee][kenkyusha]

昨日の記事「#5615. 『英語史新聞』第10号が発行されました」 ([2024-09-10-1]) で khelf(慶應英語史フォーラム)のhel活成果物をご紹介しました.

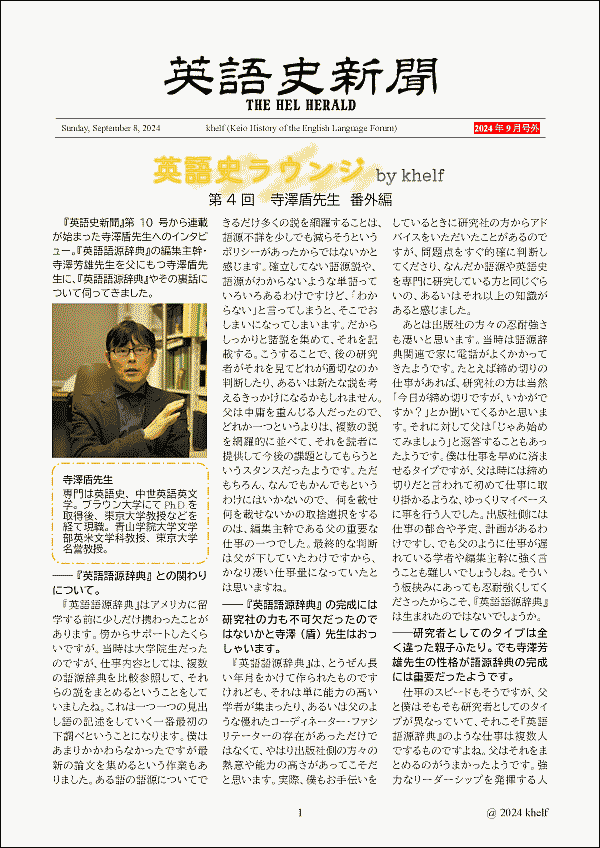

実は第10号が公開された日に,号外(2024年9月8日版)が合わせて公開されました.英語史ラウンジ by khelf 「第4回 寺澤盾先生 番外編」を掲載した,2面からなる号外です.

第10号の「英語史ラウンジ」では寺澤盾先生(青山学院大学教授,東京大学名誉教授)とのインタビュー記事の前半を掲載しました.そのインタビュー記事の後半は次号に掲載される予定ですが,それとは別に寺澤先生とのインタビュー時にお宝エピソードを伺うことができました(ちなみに,インタビューを担当したのは私ではなく khelf のシニアメンバーたちです).それは,寺澤盾先生の御尊父である寺澤芳雄先生が編まれた『英語語源辞典』(研究社) (= KDEE) の誕生秘話というべき貴重なエピソードです.インタビューは寺澤盾先生の研究室で行なわれましたが,その研究室に同辞典のゆかりの品があり,そちらの写真を撮影させていただきました.伺ったエピソードは番外編として,しかも号外として発行するにふさわしい内容であると『英語史新聞』の編集委員会が判断し,今回の号外を作成し公開することになった次第です.ぜひお読みください.

この hellog でも度々お伝えしてきた通り,私は『英語語源辞典』の推し活をしている KDEE ファンです.これまでの推し活履歴や関連する記事については,以下の記事をお読みください(ほかにも kdee より多数の記事にアクセスできます).

・ 「#5210. 世界最強の英語語源辞典 --- 寺澤芳雄(編集主幹)『英語語源辞典』(研究社,1997年)」 ([2023-08-02-1])

・ 「#5261. 研究社会議室での3回にわたる『英語語源辞典』をめぐるインタビューが完結」 ([2023-09-22-1])

・ 「#5436. 私の『英語語源辞典』推し活履歴 --- 2024年3月15日版」 ([2024-03-15-1])

・ 「#5522. 私の『英語語源辞典』推し活履歴 --- 2024年6月9日版」 ([2024-06-09-1])

・ 「#5553. 寺澤芳雄(編集主幹)『英語語源辞典』(研究社,1997年)の新装版 --- 「いのほた言語学チャンネル」でも紹介しました」 ([2024-07-10-1])

『英語語源辞典』は今年6月に新装版が刊行されましたが,早くも重版が決定しています.今回の号外記事を通じて,ますます多くの方々に同辞典の魅力が伝わればと期待しています.

(以下,後記:2024/09/27(Fri))

2024-09-10 Tue

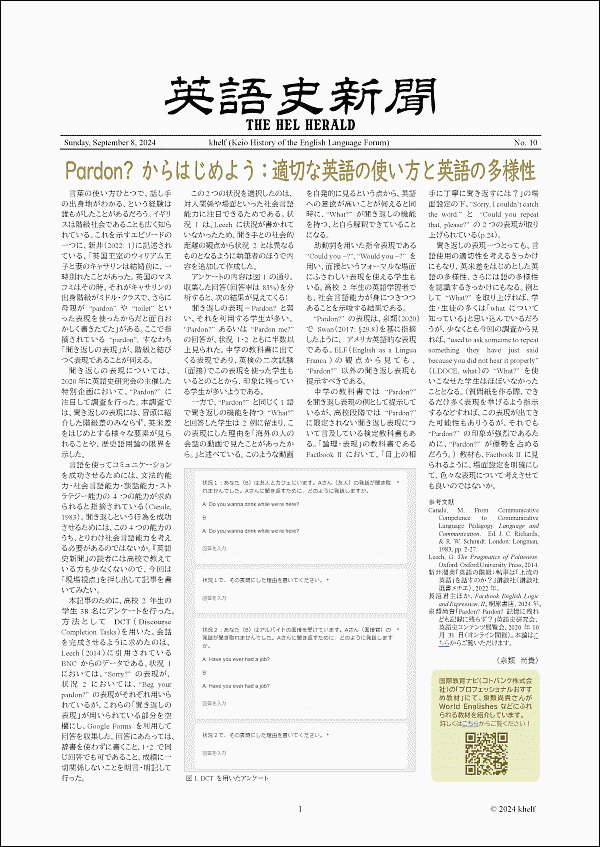

■ #5615. 『英語史新聞』第10号が発行されました [hel_herald][notice][khelf][hel_education][link][hellive2024][helkatsu]

Voicy heldio を通じて「英語史ライヴ2024」が開催されていた一昨日の9月8日,khelf(慶應英語史フォーラム)が制作している『英語史新聞』シリーズの第10号がウェブ上で公開されました.こちらよりPDFで自由に閲覧・ダウンロードできます.

2022年4月1日の創刊号発行から3年半ほどが経ちますが,ついに第10号の大台に乗りました.ここまで号を重ねてくることができましたのも,khelf のhel活を応援してくださっている読者の皆さんのおかげです.この場をお借りして感謝申し上げます.

実は今回の第10号は「英語史ライヴ2024」内の 10:30--10:55 に配信された番組「『英語史新聞』第10号のお披露目」にて,編集委員会の面々より直々に公開されました.番組に耳を傾けていたリスナーさんには URL を開示し,公開収録の来場者にはA3カラー印刷した新聞を会場で配りました.番組内では,第10号制作に関わった編集委員や執筆者に,それぞれの記事を紹介してもらい,記事執筆の背景を語ってもらいました.こちらの番組の音源は収録しておりますので,後日 heldio の通常配信としてお届けする予定です.

さて,今回の第10号は過去号よりも5割増量しての6面構成です.記事のラインナップは以下の通りです.簡単な紹介文も付します.

・ Pardon? から始めよう:適切な英語の使い方と英語の多様性(第1面)

言葉の階級と聞き返しの表現の関連性に注目する,社会言語学・語用論的な記事です.階級差や英米差が現れる「聞き返し」の表現にフォーカスを当てています.高校生を対象に行なったアンケート調査を通じて,社会言語能力の重要性や Pardon? という表現の使われ方について考えます.英語の多様性を感じてもらえれば.

・ ちょっと深掘り!大母音推移 --- 研究の流れと5つの「謎」(第2面)

英語の音変化として著名な「大母音推移」に焦点を当て,そのプロセスを紹介しつつ,研究史を概説します。特に議論が続く5つの「謎」を取り上げ,同変化の奥深さに迫ります.音の変化がなぜ起こったのか,一緒に考えてみませんか.

・ 英語史ラウンジ by khelf 「第4回 寺澤盾先生 前編」(第3--4面)

英語史研究者にインタビューするシリーズの第4弾は,なんと寺澤盾先生(青山学院大学教授,東京大学名誉教授)のご登場です.寺澤先生が幼少期のアメリカ体験から英語史研究者になるまでのエピソードを振り返られています.英語との出会い,アメリカでのカルチャーショック,そして研究者としての道を歩む中での葛藤が率直に語られています.英語史の道を志す学生や研究者にとって共感を呼ぶ内容です.

・ 発音しない <h> とは?(第5面)

英語における黙字 <h> に焦点を当て,hour や honest のような語において <h> がなぜ発音されないのかを,歴史的な観点から解説します.黙字の英語史的背景を通じて,英語学習者が抱える「綴字と発音の乖離」の疑問に答えてくれる記事です.

・ 英語史クイズ Basic(第6面)

英語史に関するクイズを通して,英語史の基本を楽しく学ぶ新企画の登場です.英語史の始まりとされる,449 年頃にブリテン島への侵入・定住を行ったのは? 考えて答えてみた後,答え合わせをし,解説を読んでみてください.

今号の執筆陣は,学部3年生から khelf 顧問までと多岐にわたります.いつもの通り編集委員,執筆陣,レイアウト担当など多くのメンバーが協力して制作しました.監修にも時間をかけていますので,ぜひゆっくりじっくりお読みいただければば幸いです.

もし学校の授業などの公的な機会(あるいは,その他の準ずる機会)にお使いの場合には,ぜひこちらのフォームを通じてご一報くださいますと khelf の活動実績の把握につながるほか,『英語史新聞』編集委員の励みともなります.ご協力のほどよろしくお願いいたします.ご入力いただいた学校名・個人名などの情報につきましては,khelf の実績把握の目的のみに限り,記入者の許可なく一般に公開するなどの行為は一切行なわない旨,ここに明記いたします.フォームへの入力を通じ,khelf による「英語史をお茶の間に」の英語史活動(hel活)への賛同をいただけますと幸いです.

最後に『英語史新聞』のバックナンバー(号外を含む)も紹介しておきます.こちらも合わせてご一読ください(khelf HP のこちらのページにもバックナンバー一覧があります).

・ 『英語史新聞』第1号(創刊号)(2022年4月1日)

・ 『英語史新聞』号外第1号(2022年4月)(2022年4月10日)

・ 『英語史新聞』第2号(2022年7月11日)

・ 『英語史新聞』号外第2号(2022年7月)(2022年7月18日)

・ 『英語史新聞』第3号(2022年10月3日)

・ 『英語史新聞』第4号(2023年1月11日)

・ 『英語史新聞』第5号(2023年4月10日)

・ 『英語史新聞』第6号(2023年8月14日)

・ 『英語史新聞』第7号(2023年10月30日)

・ 『英語史新聞』第8号(2024年3月4日)

・ 『英語史新聞』第9号(2024年5月12日)

(以下,後記:2024/09/27(Fri))

2024-09-08 Sun

■ #5613. 本日開催「英語史ライヴ2024」 [hellive2024][heldio][helwa][notice][khelf][link]

本日,khelf(慶應英語史フォーラム)主催の「英語史ライヴ2024」が Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」上で開催されます.明朝6時から夕方6時までの12時間,英語史を楽しみ学び尽くす前代未聞のイベントです.都内某所に数十名の方々が集まり,公開収録という形で催されます.

本日のライヴイベントを最大限に楽しむために,以下に様々な関連リンクを張っておきます.本日のこのブログ記事についても,本日中随時あたらしい情報が書き加えられていきますので,たびたび戻ってきていただければ幸いです.

【 番組表 】

・ hellog 「#5608. 「英語史ライヴ2024」の番組表(最新版)を公開」 ([2024-09-03-1])

【 ライヴイベントの最新情報について 】

・ 最新情報やお伝えしたいリンクは Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」のチャンネル概要欄をご覧ください.

・ 主催者 khelf の「英語史ライヴ2024特設ページ」にも最新情報が掲載されています.

・ khelf の公式 X アカウント @khelf_keio からもイベントの情報を発信します.

・ 同じく khelf の公式 Instagram アカウント @khelf_keio からも発信します.とりわけ2つの番組についてはインスタライヴでも配信する予定ですので,ぜひチェックしていただければ.

【 リスナープレゼントへの応募 】

・ こちらのフォームよりどうぞ.

【 番組へのコメント 】

・ 各番組へのコメント等は,通常どおり Voicy のコメント機能で投げ込みいただけます.ただし,生配信終了後はコメントは残りません.

・ もう1つ,本日中は Slido によるコメントサービスからも,匿名/記名でご意見,ご感想,ご質問を受け付けます.こちらでは生配信終了後もコメントが残ります.寄せられたコメント群はこちらのページから閲覧できます.積極的につぶやいて盛り上げていただければ.

【 協賛出版社さんとご提供書籍のご案内 】

・ hellog 「#5603. 「英語史ライヴ2024」の協賛出版社さんよりたくさん書籍をご提供いただいています」 ([2024-08-29-1])

【 注目番組のご紹介 】

・ 「#5609. 「英語史ライヴ2024」でお披露目2本 --- 『英語史新聞』第10号と「古英語LINEスタンプ」」 ([2024-09-04-1])

・ 「#5610. 「英語史ライヴ2024」でインスタライヴ2本 --- 「はじめての古英語」と「英語史クイズ大会」」 ([2024-09-05-1])

・ 「#5612. 「英語史ライヴ2024」 --- 明日の午後に研究者の先生方と対談します」 ([2024-09-07-1])

【 1. khelf 主催「英語史ライヴ2024」が始まります (06:00--06:25) 】

イベント開始を告げるこの番組「#1197. khelf 主催「英語史ライヴ2024」が始まります」のみ,事前収録による heldio の通常配信回となります.あしからず.

【 2. 早朝の素朴な疑問「千本ノック」 (06:30--07:25) 】

・ 前々回の千本ノック:heldio 「#1054. 年度初めの「英語に関する素朴な疑問 千本ノック」生放送 with 小河舜さん」

・ 前々回の千本ノック:heldio 「#1069. 千本ノック(生放送) with 小河舜さん --- 陸奥四人旅 その2」

【 3. 朝の雑談生配信 --- ただいま準備中 (07:30--07:55) 】

【 4. Baugh and Cable 第57節を対談精読実況生中継 (08:00--08:55) 】

・ 精読対象テキスト:hellog 「#5607. 「英語史ライヴ2024」で B&C の第57節 "Chronological Criteria" を対談精読実況生中継します」 ([2024-09-02-1])

・ B&C 精読シリーズのバックナンバー:hellog 「#5291. heldio の「英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む」シリーズが順調に進んでいます」 ([2023-10-22-1])

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

【 5. 『英語語源辞典』の「語源学解説」精読 (09:00--09:25) 】

・ hellog 「#5436. 私の『英語語源辞典』推し活履歴 --- 2024年3月15日版」 ([2024-03-15-1])

・ hellog 「#5522. 私の『英語語源辞典』推し活履歴 --- 2024年6月9日版」 ([2024-06-09-1])

・ hellog 「#5553. 寺澤芳雄(編集主幹)『英語語源辞典』(研究社,1997年)の新装版 --- 「いのほた言語学チャンネル」でも紹介しました」 ([2024-07-10-1])

・ heldio 「#1182. 【緊急のご報告】研究社『英語語源辞典』新装版が重版決定!」

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

【 6. 『英語語源辞典』ダラダラ読み (09:30--09:55) 】

【 7. 「教えて khelf 会長」at 英語史ライヴ2024 (10:00--10:25) 】

・ heldio 「#1130. 教えて khelf 会長! --- 新シリーズののろし」

・ heldio 「#1137. 教えて khelf 会長! --- Yes, this is! 問題を語る」

・ heldio 「#1143. 教えて khelf 会長! --- 言語学的センスを磨く方法は?」

・ heldio 「#1156. 教えて khelf 会長! --- どうなるAI時代の語学教育?」

【 8. 『英語史新聞』第10号のお披露目 (10:30--10:55) 】

・ 『英語史新聞』第10号(2024年9月8日):https://keio.box.com/s/295t8qkh9761hnkbnaqig9vx5z4uyr97

・ 『英語史新聞』号外(2024年9月8日):https://keio.box.com/s/kgnffr7xtbckiyegro88x3b4pmqy0y9p

・ 寺澤 芳雄 『聖書の英語の研究 --- 英訳聖書の古典 (AV) に親しむための手引き』 研究社,2016年.

【 9. 「はじめての古英語」at 英語史ライヴ2024(+インスタライヴ) (11:00--11:25) 】

・ khelf の公式 Instagram アカウント @khelf_keio

・ hellog より「はじめての古英語」シリーズのバックナンバー

【 10. 「helwa コンテンツ」の講評 (11:30--11:55) 】

・ 「helwa コンテンツ for 「英語史ライヴ2024」へようこそ」

・ hellog 「#5611. 「英語史ライヴ2024」を見据えた「helwa コンテンツ」企画を完走」 ([2024-09-06-1])

【 11. 古英語LINEスタンプのお披露目 (12:00--12:25) 】

・ 最新情報は生配信開始後に公開予定

・ 購入ページ:https://store.line.me/stickershop/product/28179362/ja

・ オープンチャット「古英語スタンプお試し会」:https://line.me/ti/g2/twn2NgO1qYJNOYBVwhuYKHWzUjspYVDwSFz0-g?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

【 12. 激論「AI時代の語学を考える」 (12:30--13:25) 】

・ heldio 「#1156. 教えて khelf 会長! --- どうなるAI時代の語学教育?」

【 13. 2024年度前半の khelf hel活報告 (13:30--13:55) 】

・ 「英語史コンテンツ50+」企画

【 14. 文法化入門 --- 保坂道雄先生との対談 (14:00--14:25) 】

・ 『文法化する英語』(開拓社,2014年)の著者である保坂道雄先生(日本大学教授)と初の heldio 対談

・ 保坂 道雄 『文法化する英語』 開拓社,2014年.

【 15. 英語史研究のこれから --- 家入葉子先生とのオンライン対談 (14:30--14:55) 】

・ 家入葉子先生(京都大学教授)とのオンライン対談.家入先生と私による共著をベースにしながら,英語史研究の来し方行く末を語ります.とりわけ英語史研究を目指す方々に向けて有益なお話しができればと思っています.

・ 家入 葉子・堀田 隆一 『文献学と英語史研究』 開拓社,2022年.

【 16. 近代英語の魅力を語る --- 秋元・田辺・福元先生との対談 (15:00--15:55) 】

・ 秋元実治先生(青山学院大学名誉教授), 田辺春美先生(成蹊大学教授),福元広二先生(法政大学教授)のお3方とともに,じっくりと近代英語を語ります.

・ 秋元 実治(編),片見 彰夫・福元 広二・田辺 春美・山本 史歩子・中山 匡美・川端 朋広・秋元 実治(著) 『近代英語における文法的・構文的変化』 開拓社,2023年.

・ 秋元 実治 『Sherlock Holmes の英語』 開拓社,2017年.

・ 秋元 実治 『増補 文法化とイディオム化』 ひつじ書房,2014年.

【 17. khelf 杯「英語史クイズ大会」(+インスタライヴ) (16:00--16:55) 】

・ hellog より英語史クイズ関連回のご案内

【 18. World Englishes とは何か? --- 今村・和田先生との対談 (17:00--17:25) 】

・ 今村洋美先生(中部大学教授)と和田忍先生(駿河台大学准教授)に,世界英語についてお話しを伺いながら,本書の意義を皆さんと一緒に考えていきます.

・ hellog より『World Englishes 入門』関連回のご案内

・ 大石 晴美(編) 『World Englishes 入門』 昭和堂,2023年.

【 19. 「英語史ライヴ2024」のフィナーレ --- 井上先生&3Msとの対談 (17:30--17:55) 】

・ YouTube 「いのほた言語学チャンネル」でタッグを組ませていただいている井上逸兵先生(慶應義塾大学教授)との対談.

・ 対談には,井上先生のお弟子さんで,heldio/helwa でも人気の出演者 3Ms こと,五所万実さん(目白大学),北澤茉奈さん(杉野服飾大学),尾崎萌子さん(慶應義塾大学大学院生;共立女子大学)も同席されます.

・ 井上 逸兵(編) 『社会言語学』 朝倉日英対照言語学シリーズ[発展編]1 朝倉書店,2017年.

・ 服部 義弘・児馬 修(編) 『歴史言語学』 朝倉日英対照言語学シリーズ[発展編]3 朝倉書店,2018年.

以上です.「英語史ライヴ2024」を存分にお楽しみください.

2024-09-01 Sun

■ #5606. 8月の後半,Mond で3件の素朴な疑問に回答しました [mond][sobokunagimon][hel_education][notice][link][helkatsu][superlative][prefix][semantics][antonymy][gender]

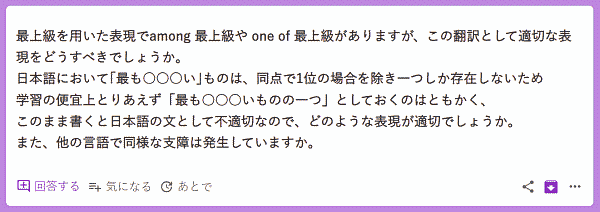

9月が始まりました.8月14日の記事「#5588. ここ数日 Mond で5件の素朴な疑問に回答しました」 ([2024-08-14-1]) の後,8月後半に知識共有サービス Mond にて3件の素朴な疑問 (sobokunagimon) を取り上げました.最近のものから遡ってリンクを張ります.

(1) 最上級を用いた表現で「among 最上級」や「one of 最上級」がありますが,この翻訳として適切な表現をどうすべきでしょうか?

(2) disprove の dis- はどのような意味でしょうか?

(3) ヨーロッパの言語には男性名性,女性名詞などの性があります.名詞に性があることは,言語学上どのようなメリットがあるのでしょうか?

いずれも興味深い質問です.まず (1) について.日本語では「最も○○な」は原則として1つしかないと理解されるため,英語の「最も○○なものの1つ」という表現が意味不明(よくても翻訳調)です.これをどう考えればよいのか,という問いでした.私もかつて抱いたことのある話題でしたので,真正面から向き合ってみました.

(2) は接頭辞 dis- の多義性の問題です.最終的には「反対」や「否定」といっても様々ですよね,という議論なのですが,質問者の並々ならぬ問題意識が感じられ,私もタジタジしました.おもしろい視点だと思います.

(3) については,文法性 (grammatical gender) に関する話題で,Mond でもすでに何度か取り上げてきたトピックでした.しかし,今回の質問は「言語学的な機能は何か?」という踏み込んだものだったので改めて私も考えてみました.

「質問」のキモはやはり角度なのだなと,今回も実感しました.鋭い角度の「英語に関する素朴な疑問」をお待ちしています!

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow