2024-05-03 Fri

■ #5485. なぜ who は「フー」と発音されるのか? [khelf][hel_herald][spelling_pronunciation_gap][diacritical_mark][youtube][inohota][sound_change][sobokunagimon][h][heldio][link]

先日公開された「いのほた言語学チャンネル」(旧「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」)の最新回は,「綴字と発音の乖離」 (spelling_pronunciation_gap) をめぐる素朴な疑問を取り上げています.「#227. Who の発音はなぜへんなのか? --- 点々と h とアクセント記号は同じ役割?」です.

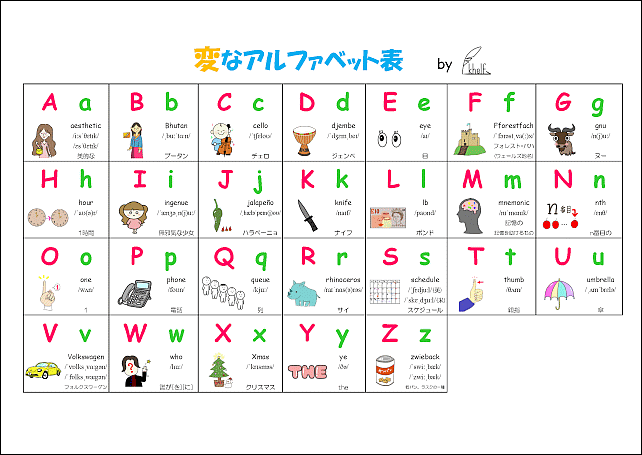

この話題を取り上げるきっかけとなったのは,2ヶ月ほど前に khelf(慶應英語史フォーラム)より発行された『英語史新聞』第8号の第4面内で示した「変なアルファベット表」です.

「変なアルファベット表」の作成企画については,「#5434. 「変なアルファベット表」完成」 ([2024-03-13-1]) で取りまとめた通りですが,そのなかで <w> で始まる単語として注目されたのが who でした.なぜこの綴字で /huː/ と読むのでしょうか.語頭の子音字連続で /h/ に対応するのも妙ですし,母音字の /uː/ の対応も気になります.

動画では問題の表面をなでるほどで説明が終わってしまいましたが,関連する論点や問題はたくさんあります.以下に関連する議論へのリンクを張っておきますので,ご関心のある方はぜひ理解を深めてみてください.

[ hellog ]

・ 「#1783. whole の <w>」 ([2014-03-15-1])

・ 「#1795. 方言に生き残る wh の発音」 ([2014-03-27-1])

・ 「#2423. digraph の問題 (1)」 ([2015-12-15-1])

・ 「#2424. digraph の問題 (2)」 ([2015-12-16-1])

・ 「#3630. なぜ who はこの綴字でこの発音なのか?」 ([2019-04-05-1])

・ 「#3938. 語頭における母音の前の h ばかりが問題視され,子音の前の h は問題にもされなかった」 ([2020-02-07-1])

[ heldio ]

・ heldio 「#75. what は「ワット」か「ホワット」か?」

・ heldio 「#253. なぜ who はこの綴字で「フー」と読むのか?」

2024-05-01 Wed

■ #5483. 英語史研究者,矢冨弘さんをお招きしての<言語学バル> [youtube][inohota][notice][khelf][link][helkatsu][name_project][voicy][heldio][hel_herald]

先日4月28日(日)に公開された「いのほた言語学チャンネル」(旧「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」)の新作動画は,ゲストをお招きしての<言語学バル>でした.「#226. 英語学界のホープ・矢冨弘さん(熊本学園大学)の英語史研究への入り口は? --- 堀田との出会い」です.

動画でも話題となっていますが,矢冨弘さんと私にはいろいろな接点があります.時期は異なりますが,ともにグラスゴー大学に留学し,ともに Jeremy J. Smith 先生に師事しました.注目する英語史上の時代は異なりますが,テーマや方法論については共通の関心をもち,私は常に刺激をいただいています.

hellog, heldio, khelf 活動などでもお世話になっています.矢冨さんの関連する代表的なコンテンツを以下に挙げてみたいと思います.

[ hellog ]

・ 「#5455. 矢冨弘先生との heldio トークと「日英の口の可動域」」 ([2024-04-03-1])

[ heldio ]

・ 「#311. 矢冨弘先生との対談 グラスゴー大学話しを1つ」

・ 「#479. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック(矢冨弘&堀田隆一) --- Part 14」

・ 「#515. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック(矢冨弘&堀田隆一) 第2弾」

・ 「#550. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック(矢冨弘&菊地翔太&堀田隆一) 第3弾」

・ 「#699. 4月28日に「英語に関する素朴な疑問千本ノック(矢冨&堀田&まさにゃん)」を生放送でお届けしました」

・ 「#799. 「名前プロジェクト」立ち上げ記念収録 with 小河舜さん,矢冨弘さん,五所万実さん」

・ 「#926. 名付ける際はここがポイント【名前プロジェクト企画 #2】(12月11日(月)生放送のアーカイヴ)」

・ 「#1034. 「名前と英語史」 4人で生放送 【名前プロジェクト企画 #3】」

・ 「#1038. do から提起する新しい英語史 --- Ya-DO-me 先生(矢冨弘先生)教えて!」

・ 「#1039. 英語発音は日本語よりも「口の可動域」が広い! 矢冨弘先生のブログ記事より」

[ khelf 関連 ]

・ 『英語史新聞』第6号(2023年8月14日)の「英語史ラウンジ」で矢冨さんに注目 (1)

・ 『英語史新聞』第7号(2023年10月30日)の「英語史ラウンジ」で矢冨さんに注目 (1)

その他,矢冨さんはご自身のブログも運営されています.旺盛に hel活 (helkatsu) を展開されている英語史研究者として目が離せません.

YouTube での矢冨さんとの<言語学バル>シリーズは全4回の予定です.今晩6時に配信される第2回もお楽しみに!

2024-04-30 Tue

■ #5482. 「世界の英語 その多様性と拡大の歴史」 --- 寺澤盾先生のオンライン講座のご案内 [link][notice][world_englishes][variation][helkatsu][hel_education][voicy][heldio]

2024年度も,いろいろな折に,さまざまな形式で英語史の学びを深めることができます.そのなかでもイチオシが寺澤盾先生(青山学院大学教授,東京大学名誉教授)による,NHKカルチャー青山教室のオンライン講座です.講座「世界の英語 その多様性と拡大の歴史」が,来たる5月18日(土) 15:30--17:00 に幕開きとなります(リアルタイムオンライン講義形式で「見逃し配信」もあり).

1年間かけて5回,指定の土曜日の 15:30--17:00 に開講される予定です.予定とラインナップは次の通りです.

・ 第1回:2024年5月18日(土) 「ブリテン諸島における英語変種 (1)」

・ 第2回:2024年7月13日(土) 「ブリテン諸島における英語変種 (2)」

・ 第3回:2024年9月21日(土) 「オセアニアにおける英語変種」

・ 第4回:2024年11月16日(土) 「アジアにおける英語変種」

・ 第5回:2025年1月18日(土) 「アフリカにおける英語変種」

シリーズ全体の趣旨を,HP より引用します.

皆さんの多くがこれまで学んできた英語は,おそらく標準英語(標準アメリカ英語または標準イギリス英語)ではないでしょうか.この講義では,昨年に引き続き,「世界の英語:その多様性と拡大の歴史」というテーマで,世界のさまざまな地域で使用されている多様な英語変種について考察していきます.今年度は,まず,ブリテン諸島で話されているイギリス英語以外の英語変種,具体的にはスコットランド英語,ウェールズ英語,アイルランド英語について,それらの英語変種の背後にある社会文化史もあわせて学んでいきます.その後は,オセアニア,アジア,アフリカなどで話されている英語変種にも着目します.

世界英語 (world_englishes) の話題は私も本ブログや Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」 などで多く取り上げてきましたが,今や英語史の1領域として確立しつつあると言ってよいでしょう.英語史の学び,英語の学び,世界情勢の理解にも役立つ重要なテーマとして,関心を寄せてみてはいかがでしょうか.

以上,(寺澤先生ご本人の許可もいただきつつ)今年度の注目の英語史関連講座をご紹介いたしました.関連して,Voicy heldio/helwa のコアリスナーで,note 上でめざましいhel活 (helkatsu) を展開されている Grace さんも,寺澤先生の同講座を紹介されています.「~heldioガイド~【J】Jun Terasawa(寺澤盾)先生」をご覧いただければ.

2024-04-29 Mon

■ #5481. 朝カル講座の新シリーズ「語源辞典でたどる英語史」の第1回が終了しました [asacul][notice][kdee][etymology][hel_education][helkatsu][link][voicy][heldio]

一昨日4月27日の 17:30--19:00 に,予定通り朝日カルチャーセンター新宿教室にてシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」をオープンしました.全12回のシリーズとして毎月1回,指定の土曜日の夕方に開講していきます.

シリーズ初回だったこともあると思いますが,一昨日の第1回はたいへん盛況でした.数年来,朝カル講座を開いてきましたが,これまでで最も多くの方々にご参加いただいたように思われます.ハイブリッド形式でしたので,対面で参加された方もいればオンラインで参加された方もいました.講義後の質問タイムでは,多くの有益なご質問やコメントもいただき,ありがとうございました.本日から1週間登録者に開かれる「見逃し配信」にて講義を視聴される方も,多くいらっしゃるかと思います.

第1回は「英語語源辞典を楽しむ」と題して,シリーズ全体のイントロ回となりました.まずシリーズ全体の狙いをお話しした後,寺澤芳雄(編)『英語語源辞典』(研究社,1997年)(= kdee) を紹介しました.次に,ケーススタディとして具体的に (1) male と female の語源,(2) cow と beef の語源を取り上げながら辞典の記述を精読しました.最後は "Every word has its own history." と締めくくりました.

次回は,まだシリーズ全体のイントロ続編という色彩が強いですが,5月18日(土) 17:30--19:00 に「英語語彙の歴史を概観する」と題してお話しする予定です.シリーズ講座ではありますが,各回はそれなりに独立していますし,過去回の復習も適宜含めていきますので,シリーズ途中回からのご参加もまったく問題ありません.ぜひご参加いただければと思います.

今後,様々な英語語源辞典の比較などにも力を入れていきたいと思いますが,中心となるのはやはり『英語語源辞典』(研究社,1997年)です.お手元にご用意していただくと,講座が何倍もおもしろくなるはずです.

シリーズ全体と第1回の予告編として,先日,以下のコンテンツを公表していますので参考まで.

・ hellog 「#5453. 朝カル講座の新シリーズ「語源辞典でたどる英語史」が4月27日より始まります」 ([2024-04-01-1])

・ heldio 「#1058. 朝カル講座の新シリーズ「語源辞典でたどる英語史」が4月27日より月一で始まります」

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』 研究社,1997年.

2024-04-14 Sun

■ #5466. リスナー投票による heldio 2024年第1四半期のランキング [voicy][heldio][notice][ranking][link][helkatsu][khelf][sobokunagimon]

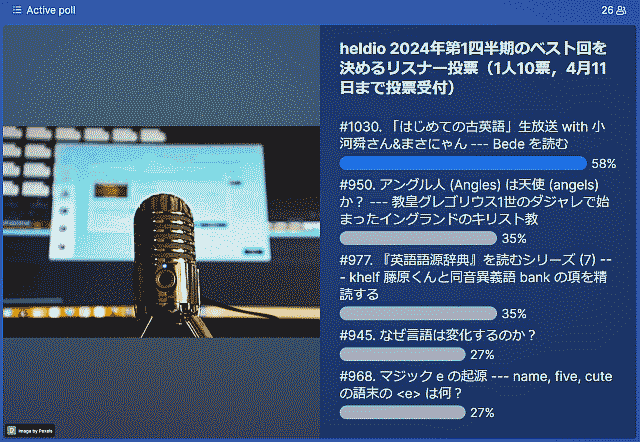

「#5460. heldio 2024年第1四半期のベスト回を決めるリスナー投票 --- 4月11日までオープン」 ([2024-04-08-1]) でご案内したとおり,4月5日(金)から11日(木)まで,今年第1四半期におけるベスト配信回を決めるリスナー投票(1人10票まで)を開催しました.「hel活」 (helkatsu) の一環としてのイベントでした.投票いただいた方々には,ご協力に感謝申し上げます.ありがとうございました.

投票結果をまとめましたので,本記事にて報告いたします.上位9位までの計14回分を掲載しています.詳しくは Slido での投票結果をご覧ください.

1. 「#1030. 「はじめての古英語」生放送 with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む」 (58%)

2. 「#950. アングル人 (Angles) は天使 (angels) か? --- 教皇グレゴリウス1世のダジャレで始まったイングランドのキリスト教」 (35%)

2. 「#977. 『英語語源辞典』を読むシリーズ (7) --- khelf 藤原くんと同音異義語 bank の項を精読する」 (35%)

4. 「#945. なぜ言語は変化するのか?」 (27%)

4. 「#968. マジック e の起源 --- name, five, cute の語末の <e> は何?」 (27%)

4. 「#991. while の文法化」 (27%)

4. 「#1011. 「変なアルファベット表」の完成と公開 with 寺澤志帆さん」 (27%)

4. 「#1022. トートロジー --- khelf 会長,青木くんの研究テーマ」 (27%)

9. 「#956. 非人称構文とは?」 (23%)

9. 「#983. B&Cの第42節「文法性」の対談精読実況生中継 with 金田拓さんと小河舜さん」 (23%)

9. 「#1026. なぜ now と know は発音が違うの?」 (23%)

9. 「#1027. 通時的変化と共時的変異 --- 言語変化を考える際の2つの軸」 (23%)

9. 「#1031. 英語は数量を表わすのに属格を好む? --- 前置詞 of を理解するために」 (23%)

9. 「#1032. なぜ subject が「主語」? --- 「ゆる言語学ラジオ」からのインスピレーション」 (23%)

第1位は「はじめての古英語」シリーズでした! このシリーズは小河舜先生(上智大学)および「まさにゃん」こと森田真登先生(武蔵野学院大学)とともに3人でお届けしている,真面目オモシロの古英語入門で,昨年1年のリスナー投票でも第1位に輝いています(cf. 「#5363. 2023年のリスナー投票による heldio の推し配信回ベスト10が決定!」 ([2024-01-02-1])).シリーズの更新は鈍めなのですが,今回の皆さんからの支持は,継続のためにお尻をたたいていただいているものと理解しました.何とか近日中にシリーズ続編をお届けしたいと思います.

第2位は古英語のダジャレ回.リスナーさんにはダジャレ好きの方が多いので,その界隈にウケたものと想像されます.同率2位を勝ち取ったのは,研究社の『英語語源辞典』を khelf の藤原郁弥さんとともに精読していくシリーズの1回.このシリーズも回を重ね,ご愛聴いただいています.

この後,同率4位が5本,同率9位が6本と続きます.素朴な疑問あり,英語史用語の解説あり,Baugh and Cable の対談精読実況生中継ありと様々です.

今回のランキングをきっかけに,まだお聴きでない回がありましたら,ぜひ聴取いただければと思います.

以上,投票結果報告でした.

2024-04-11 Thu

■ #5463. 2024年度の「英語史」講義が始まります --- 慶應義塾大学文学部英米文学専攻の必修科目 [hel_education][hellog][heldio][hellog_entry_set][link][helkatsu][notice]

本日,慶應義塾大学文学部英米文学専攻の必修科目の1つ「英語史」の講義が開講します.主に専攻の2年生が履修する科目です,1年間(2セメスター)かけて,英語という言語の有為転変の歴史を紡いでいきます.

重要な初回講義は,主に本ブログの記事を組み合わせることで英語史への導入を図ります.以下のセクションには多くの情報が詰め込まれていますが,履修生の皆さんは,今回の講義ですべてを消化できなくても,いつでもこの記事に戻ってきてください.

また,一般の hellog 読者の方々も,以下のリンクを通じて,初回講義を部分的・擬似的に体験できるかと思います.特に年度始まりの4, 5, 6月は khelf(慶應英語史フォーラム)活動の一環として「英語史コンテンツ50+」企画も始まっていますし,ほかにも様々な形で英語史の学びを促す活動「hel活」 (helkatsu) を展開していく予定です.英語史に関心のあるすべての方々の学びを応援しますので,ぜひ以下のリンクを1つひとつたどっていただければ.

1. イントロ

1.1. 不定冠詞 a と an について: 「#831. Why "an apple"?」 ([2011-08-06-1]),heldio 「#1. なぜ A pen なのに AN apple なの?」

1.2. 「英語史」講義担当者の紹介: note 「堀田隆一のプロフィール」,heldio 「#408. 自己紹介:英語史研究者の堀田隆一です」,「#2. 自己紹介」 ([2009-05-01-2])

2. 英語史の世界へようこそ

2.1. 英語史の魅力4点: 「#4546. 新学期の始まりに,英語史の学び方」 ([2021-10-07-1])

(1) 英語の見方が180度変わる

(2) 英語と歴史(社会科)がミックスした不思議な感覚の科目

(3) 素朴な疑問こそがおもしろい

(4) 現代英語に戻ってくる英語史

2.2. 「#4361. 英語史は「英語の歴史」というよりも「英語と歴史」」 ([2021-04-05-1]): 魅力 (2) に通じます

2.3. 「なぜ英語史を学ぶのか」の記事セット: 様々な角度から「なぜ学ぶのか」を検討してみました(cf. heldio 「#444. 英語史を学ぶとこんなに良いことがある!」や heldio 「#112. 英語史って何のため?」でも取り上げています)

3. 英語に関する素朴な疑問

3.1. 「#1093. 英語に関する素朴な疑問を募集」 ([2012-04-24-1]): 魅力 (3) に通じます

3.2. 3166件の素朴な疑問

3.3. これまで hellog で取り上げてきた素朴な疑問集

3.4. 知識共有サービス「Mond」で英語・言語に関する素朴な疑問に回答しています

3.5. この講義で Slido (質疑応答サービス)を利用して英語に関する素朴な疑問を募集します(こちらからアクセスしてください)

4. 英語史を日常の風景に

4.1. 「#5097. hellog の読み方(2023年度版)」 ([2023-04-11-1]): 2009年5月1日より毎日更新している英語史のブログです.この hellog の効果的な使い方の tips をどうぞ.

4.2. 音声コンテンツ一覧 (heldio & hellog-radio): hellog の音声版というべき Voicy 「英語の語源が身につくラジオ」 (heldio) .2021年6月2日より毎朝6時に1本10分ほどで英語史の話題をお届けしています.日々の英語史の学びのためにフォローしてください.英語史の話題が日常になります.「#5093. heldio の聴き方(2023年度版)」 ([2023-04-07-1]) および「#5098. 英語史を学び始めようと思っている方へ hellog と heldio のお薦め回一覧(2023年度版)」 ([2023-04-12-1]) も参照.

4.3. 「#5091. khelf の沿革,活動実績,ミッションステートメント」 ([2023-04-05-1]): khelf HPと公式ツイッターアカウント @khelf_keio より情報を発信しています.

4.4. 「#5426. 『英語史新聞』第8号が発行されました」 ([2024-03-05-1]): 世界初の英語史を主題とする新聞の第8号です.

4.5. khelf イベント「英語史コンテンツ50+」が始まっています: 昨日4月10日より休日を除く毎日,英語史を専攻するゼミ生・院生から手軽に読める「英語史コンテンツ」がウェブ上にアップされてきます.上記だけでは足りないという方は,過年度の同企画もどうぞ.

4.6. 「いのほた言語学チャンネル」(旧「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」): 2022年2月26日より同専攻の井上逸兵先生(英語学・言語学)と一緒に週2回(水)と(日)の午後6時に動画を公開しています

5. 講義の進め方

5.1. 講義スライド,テキスト,課題,試験,評価

5.2. 指定テキストは英語史の古典的名著 Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.:「#5205. Baugh and Cable の英語史概説書を1節ずつ読み進めながら Voicy heldio で自由にコメントしていく試みを始めています」 ([2023-07-28-1])

5.3. 英語史の読書案内:「#5462. 英語史概説書等の書誌(2024年度版)」 ([2024-04-10-1]),「#4557. 「英語史への招待:入門書10選」」 ([2021-10-18-1]),heldio 「対談 英語史の入門書」

5.4. 過年度に「英語史」を履修した先輩たちの言葉: 「#5393. 2023年度,1年間の「英語史」の講義を終えて」 ([2024-02-01-1]),heldio 「#974. 1年間の「英語史」の講義を終えて --- 2023年度版」

6. ライヴで寄せられた英語の素朴な疑問に即興で答える「千本ノック」

1年間,楽しい英語史ライフをお送りください!

2024-04-10 Wed

■ #5462. 英語史概説書等の書誌(2024年度版) [bibliography][hel_education][link]

毎年度初めの恒例となっていますが,英語史の学習・研究に役立つ書誌の最新版を公表します.

初学者にお薦めの図書に◎を,初学者を卒業した段階のお薦めの図書に○を付してあります.各図書の巻末などには,たいてい解題書誌や参考文献一覧が含まれていますので,さらに学習を続けたい方は芋づる式にたどっていってください.

印刷用のPDFをこちらに用意しましたので,自由に閲覧・印刷・配布していただいて結構です.

関連して以下の記事,および bibliography の記事群もご参照ください.

・ 「#4557. 「英語史への招待:入門書10選」」 ([2021-10-18-1])

・ 「#4731. 『英語史新聞』新年度号外! --- 英語で書かれた英語史概説書3冊を紹介」 ([2022-04-10-1])

・ 「#4870. 英語学入門書の紹介」 ([2022-08-27-1])

・ 「#5237. 大阪大学総合図書館発行の「英語史について調べる」」 ([2023-08-29-1])

[英語史(日本語)]

◎ 家入 葉子 『ベーシック英語史』 ひつじ書房,2007年.

・ 宇賀治 正朋 『英語史』 開拓社,2000年.

・ 大石 晴美(編) 『World Englishes 入門』 昭和堂,2023年.

◎ 唐澤 一友 『多民族の国イギリス --- 4つの切り口から英国史を知る』 春風社,2008年.

○ 唐澤 一友 『英語のルーツ』 春風社,2011年.

○ 唐澤 一友 『世界の英語ができるまで』 亜紀書房,2016年.

・ 島村 宣男 『新しい英語史 --- シェイクスピアからの眺め ---』 関東学院大学出版会,2006年.

◎ 寺澤 盾 『英語の歴史』 中央公論新社〈中公新書〉,2008年.

・ 高橋 英光 『英語史を学び英語を学ぶ --- 英語の現在と過去の対話』 開拓社,2020年.

・ 中尾 俊夫,寺島 廸子 『図説英語史入門』 大修館書店,1988年.

・ 橋本 功 『英語史入門』 慶應義塾大学出版会,2005年.

◎ 堀田 隆一 『英語史で解きほぐす英語の誤解 --- 納得して英語を学ぶために』 中央大学出版部,2011年.

○ 堀田 隆一 『英語の「なぜ?」に答えるはじめての英語史』 研究社,2016年.

・ サイモン・ホロビン(著),堀田 隆一(訳) 『スペリングの英語史』 早川書房,2017年.

・ 松浪 有(編),小川 浩・小倉 美知子・児馬 修・浦田 和幸・本名 信行(著) 『英語の歴史』 大修館書店,1995年.

・ 柳 朋宏 『英語の歴史をたどる旅』 中部大学ブックシリーズ Acta 30,風媒社,2019年.

・ 渡部 昇一 『英語の歴史』 大修館,1983年.

[英語史(英語)]

○ Algeo, John, and Thomas Pyles. The Origins and Development of the English Language. 5th ed. Thomson Wadsworth, 2005.

◎ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

・ Blake, N. F. A History of the English Language. Basingstoke: Macmillan, 1996.

◎ Bradley, Henry. The Making of English. London: Macmillan, 1955.

○ Bragg, Melvyn. The Adventure of English. New York: Arcade, 2003.

○ Brinton, Laurel J. and Leslie K. Arnovick. The English Language: A Linguistic History. Oxford: OUP, 2006.

・ Bryson, Bill. Mother Tongue: The Story of the English Language. London: Penguin, 1990.

・ Crystal, David. The Stories of English. London: Penguin, 2005.

◎ Fennell, Barbara A. A History of English: A Sociolinguistic Approach. Malden, MA: Blackwell, 2001.

○ Gelderen, Elly van. A History of the English Language. Amsterdam, John Benjamins, 2006.

・ Görlach, Manfred. The Linguistic History of English. Basingstoke: Macmillan, 1997.

○ Gooden, Philip. The Story of English: How the English Language Conquered the World. London: Quercus, 2009.

・ Gramley, Stephan. The History of English: An Introduction. Abingdon: Routledge, 2012.

・ Hogg, R. M. and D. Denison, eds. A History of the English Language. Cambridge: CUP, 2006.

○ Horobin, Simon. Does Spelling Matter? Oxford: OUP, 2013.

◎ Horobin, Simon. How English Became English: A Short History of a Global Language. Oxford: OUP, 2016.

・ Jespersen, Otto. Growth and Structure of the English Language. 10th ed. Chicago: U of Chicago, 1982.

○ Knowles, Gerry. A Cultural History of the English Language. London: Arnold, 1997.

・ McCrum, Robert, William Cran, and Robert MacNeil. The Story of English. 3rd rev. ed. London: Penguin, 2003.

・ Mugglestone, Lynda, ed. The Oxford History of English. Oxford: OUP, 2006.

・ Smith, Jeremy J. An Historical Study of English: Function, Form and Change. London: Routledge, 1996.

○ Strang, Barbara M. H. A History of English. London: Methuen, 1970.

○ Svartvik, Jan and Geoffrey Leech. English: One Tongue, Many Voices. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2006.

[英語史関連のウェブサイト]

・ 家入 葉子 「英語史全般(基本文献等)」 https://iyeiri.com/569 .

・ 井上 逸兵・堀田 隆一 「YouTube 井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」 2022年2月26日~,https://www.youtube.com/channel/UCth3mYbOZ9WsYgPQa0pxhvw .

・ 菊地 翔太 「菊地翔太 (Shota Kikuchi) のHP」 https://sites.google.com/view/shotakikuchi .

・ khelf (慶應英語史フォーラム) 「Keio History of the English Language Forum のHP」 https://sites.google.com/view/khelf-hotta .

・ 堀田 隆一 「hellog~英語史ブログ」 2009年5月1日~,http://user.keio.ac.jp/~rhotta/hellog .

・ 堀田 隆一 「連載 現代英語を英語史の視点から考える」 2017年1月~12月,http://www.kenkyusha.co.jp/uploads/history_of_english/series.html .

・ 堀田 隆一 「Voicy 英語の語源が身につくラジオ (heldio)」 2021年6月2日~,https://voicy.jp/channel/1950 .

・ 三浦 あゆみ 「A Gateway to Studying HEL」 https://sites.google.com/view/gatewaytohel .

・ 矢冨 弘 「矢冨弘 homepage」 https://yadomi1989.wixsite.com/my-site-1 .

[英語史・英語学の参考図書]

・ 荒木 一雄・安井 稔(編) 『現代英文法辞典』 三省堂,1992年.

・ 家入 葉子・堀田 隆一 『文献学と英語史研究』 開拓社,2022年.

・ 石橋 幸太郎(編) 『現代英語学辞典』 成美堂,1973年.

・ 大泉 昭夫(編) 『英語史・歴史英語学:文献解題書誌と文献目録書誌』 研究社,1997年.

・ 大塚 高信・中島 文雄(監修) 『新英語学辞典』 研究社,1982年.

・ 小野 茂(他) 『英語史』(太田 朗・加藤 泰彦(編) 『英語学大系』 8--11巻) 大修館書店,1972--85年.

・ 佐々木 達・木原 研三(編) 『英語学人名辞典』,研究社,1995年.

・ 寺澤 芳雄(編) 『英語語源辞典』 研究社,1997年.

・ 寺澤 芳雄(編) 『英語史・歴史英語学 --- 文献解題書誌と文献目録書誌』 研究社,1997年.

・ 寺澤 芳雄(編) 『英語学要語辞典』 研究社,2002年.

・ 寺澤 芳雄・川崎 潔 (編) 『英語史総合年表 --- 英語史・英語学史・英米文学史・外面史 ---』 研究社,1993年.

・ 服部 義弘・児馬 修(編) 『歴史言語学』 朝倉日英対照言語学シリーズ[発展編]3 朝倉書店,2018年.

・ 松浪 有・池上 嘉彦・今井 邦彦(編) 『大修館英語学事典』 大修館書店,1983年.

・ Bergs, Alexander and Laurel J. Brinton, eds. English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012.

・ Bergs, Alexander and Laurel J. Brinton, eds. The History of English. 5 vols. Berlin/Boston: Gruyter, 2017.

・ Biber, Douglas, Stig Johansson, Geoffrey Leech, Susan Conrad, and Edward Finegan, eds. Longman Grammar of Spoken and Written English. Harlow: Pearson Education, 1999.

・ Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. Cambridge: CUP, 1995. 2nd ed. 2003.

・ Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of Language. Cambridge: CUP, 1995. 2nd ed. 2003. 3rd ed. 2019.

・ Hogg, Richard M., ed. The Cambridge History of the English Language. 6 vols. Cambridge: CUP, 1992--2001.

・ Huddleston, Rodney and Geoffrey K. Pullum, eds. The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge: CUP, 2002.

・ McArthur, Tom, ed. The Oxford Companion to the English Language. Oxford: OUP, 1992.

・ Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan Svartvik. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman, 1985.

・ van Kemenade, Ans and Bettelou Los, eds. The Handbook of the History of English. Malden, MA: Blackwell, 2006.

2024-04-08 Mon

■ #5460. heldio 2024年第1四半期のベスト回を決めるリスナー投票 --- 4月11日までオープン [voicy][heldio][notice][khelf][link][ranking]

heldio 2024年第1四半期のベスト回を決めるリスナー投票を,2024年4月5日(金)より4月11日(木) 23:59 までこちらの投票コーナーにて受け付けています(あるいは以下のQRコードよりどうぞ).ぜひ皆さんのマイベスト10を選んでいただければ幸いです.

上記の通り,本ブログの音声版・姉妹版ともいえる毎朝配信の Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」の,今年第1四半期におけるベスト配信回を決めるリスナー投票イベントを開催中です.投票会場は4月11日(木)23:59 までオープンしていますので,この機会に聴き逃した過去配信回などをお聴きいただき,マイベストの10件をじっくり選んでいただければ.各配信回へのアクセスは,音声コンテンツ一覧よりどうぞ.1月1日配信の「#945. なぜ言語は変化するのか?」から3月31日配信の「#1035. コメント返し 2024/03/31(Sun)」までの91回分が投票の対象となります.

今回のリスナー投票企画は,前回の「2023年 heldio の推し配信回」を決める投票に続いての企画です.前回は昨年中のほぼすべての配信回を対象にしたので選ぶのが大変ではありましたが,おかげさまで多くの方々に投票いただきました.その結果は「#5363. 2023年のリスナー投票による heldio の推し配信回ベスト10が決定!」でご報告していますので,ぜひご覧いただければ.

皆さんにおかれましては,今回も奮ってご投票ください.一昨日には投票を呼びかける「#1040. heldio 2024年第1四半期のベスト回を決めるリスナー投票(1人10票,4月11日まで投票受付)も配信しています.

2024-04-04 Thu

■ #5456. 主語とは何か? [subject][terminology][semantics][syntax][logic][existential_sentence][inohota][youtube][voicy][heldio][construction][agreement][number][link]

3月31日に配信した YouTube 「いのほた言語学チャンネル」の第219回は,「古い文法・新しい文法 There is 構文まるわかり」と題してお話ししています.本チャンネルとしては,この4日間で視聴回数3100回越えとなり,比較的多く視聴されているようです.ありがとうございます.

There is a book on the desk. のような存在文 (existential_sentence) における there は,意味的には空疎ですが,文法的には主語であるかのような振る舞いを示します.一方,a book は何の役割をはたしているかと問われれば,これこそが主語であると論じることもできます.さらに be 動詞と数の一致を示す点でも,a book のほうが主語らしいのではないかと議論できそうです.

これまで当たり前のように受け入れてきた主語 (subject) とは,いったい何なのでしょうか.考え始めると頭がぐるぐるしてきます.存在文の主語の問題,および「主語」という用語に関しては,heldio でも取り上げてきました.

・ 「#1003. There is an apple on the table. --- 主語はどれ?」

・ 「#1032. なぜ subject が「主語」? --- 「ゆる言語学ラジオ」からのインスピレーション」

もちろんこの hellog でも,存在文に関連する話題は以下の記事で取り上げてきました.

・ 「#1565. existential there の起源 (1)」 ([2013-08-09-1])

・ 「#1566. existential there の起源 (2)」 ([2013-08-10-1])

・ 「#4473. 存在文における形式上の主語と意味上の主語」 ([2021-07-26-1])

主語とは何か? 簡単に解決する問題ではありませんが,ぜひ皆さんにも考えていただければ.

2024-04-01 Mon

■ #5453. 朝カル講座の新シリーズ「語源辞典でたどる英語史」が4月27日より始まります [asacul][notice][kdee][etymology][hel_education][helkatsu][link][voicy][heldio]

本日,新年度の幕開きです.2024年度も「英語史をお茶の間に」広げていく活動,hel活 (helkatsu) を積極的に展開していきたいと思います.hellog を読まれている皆さんにおかれましては,hel活にご協力いただけますと幸いです.年度の切り替わりの機会に,note 上の「堀田隆一のプロフィール(2024年4月1日現在)」も更新しました.ご覧ください.

この4月には様々なhel活企画を展開していきますが,そのうちの1つをご紹介します.4週間ほど後,4月27日(土)の 17:30--19:00 に,朝日カルチャーセンター新宿教室にてシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」がスタートします.全12回のシリーズとして月1回,指定の土曜日に開講していく予定です.

シリーズの趣旨は以下の通りです.

英語は歴史上さまざまな言語と接触し,豊かな語彙を蓄えてきました.英単語の語源を探ると,そこには常に新たな発見があります.その宝庫といえるのが,数多く存在する英語の語源辞典です.本講座では,英語語源辞典の記述を頼りに具体的な単語の語源を読み解きながら,丁寧に英語史をたどっていきます.資料は毎回配布します.

全12回のタイトル(第4回以降は予定タイトル)は以下の通りです.

1. 英語語源辞典を楽しむ(2024年4月27日)

2. 英語語彙の歴史を概観する(2024年5月18日)

3. 英単語と「グリムの法則」(2024年6月8日)

4. 現代の英語に残る古英語の痕跡(日付未定)

5. 英語,ラテン語と出会う(日付未定)

6. 英語,ヴァイキングの言語と交わる(日付未定)

7. 英語,フランス語に侵される(日付未定)

8. 英語,オランダ語と交流する(日付未定)

9. 英語,ラテン・ギリシア語に憧れる(日付未定)

10. 英語,世界の諸言語と接触する(日付未定)

11. 英語史からみる現代の新語(日付未定)

12. 勘違いから生まれた英単語(日付未定)

4月27日(土)の第1回は「英語語源辞典を楽しむ」と題して,シリーズ全体のイントロとなる話しをします.とりわけ英語語源辞典の読み解き方に注目します.余裕のある方はぜひ『英語語源辞典』(研究社,1997年)(= KDEE) を入手し,それを手元に置きつつ受講していただければ.

受講の仕方は,従来通り新宿教室での対面でも可能ですし,Vimeo を利用したオンライン・リアルタイムも可能です.また,1週間限定の見逃し配信サービスも提供されています.ご都合のよい方法でご参加いただければと思います.

英語の語源を調べるための資料としては KDEE をはじめとして様々な(語源)辞典がありますので,そちらも紹介していく予定です.KDEE を基本に据えつつ,注目した単語(語彙)の語源をじっくり読み解くことによって英語(語彙)史の流れをたどるのが本シリーズの狙いです.特に KDEE は私が強力に推してきた参考資料でもあり,本ブログでも「#5436. 私の『英語語源辞典』推し活履歴 --- 2024年3月15日版」 ([2024-03-15-1]) などの記事でたびたび取り上げてきました.そちらから関連コンテンツもご参照ください

新シリーズ「語源辞典でたどる英語史」へ,多くの皆様の参加をお待ちしています!

(以下,後記:2024/04/24(Wed))

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』 研究社,1997年.

2024-03-27 Wed

■ #5448. ゆる言語学ラジオの「ターゲット1900」最新回は evidence の続編 [youtube][yurugengogakuradio][etymology][link]

「ゆる言語学ラジオ」からこちらの「hellog~英語史ブログ」に飛んでこられた皆さん,ぜひ以下をご参照ください.

(1) Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」 の人気配信回としては「#5363. 2023年のリスナー投票による heldio の推し配信回ベスト10が決定!」をご覧ください

(2) 本ブログより「ゆる言語学ラジオ」に関係するこちらの記事群もどうぞ

(3) YouTube 「いのほた言語学チャンネル」<言語学バル>に水野太貴さんをお呼びした最新シリーズの初回「#210. 水野太貴さん(ゆる言語学ラジオ)再登場!ゆる学徒カフェにお邪魔してます!」もご視聴ください

(4) note 記事,「ゆる言井堀コラボ ー 「ゆる言語学ラジオ」×「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」×「Voicy 英語の語源が身につくラジオ (heldio)」」にも関連リンクがまとまっています

昨日公開された「ゆる言語学ラジオ」の最新回は「語源オタクが高校時代に創った暗記法が独特すぎる【ターゲット1900 ⑨】#318」.水野さんと堀元さんのお2人が,英単語の語源をネタに爆笑トークを繰り広げています.

今回の動画の冒頭や途中(とりわけ26:25付近)で,水野さんには,私の Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」 に何度も言及していただきました(ありがとうございます!).

「ゆる言語学ラジオ」の前回の「ターゲット1900」回は8ヶ月も前のことでしたが,その折には番組にお邪魔させていただきました.「英単語帳の語源を全部知るために,研究者を呼びました【ターゲット1900 with 堀田先生】#247」です.こちらも合わせてご覧いただければ.

昨年夏の #247 では「ターゲット1900」の1語 evidence のみに注目しました.いな,その第2形態素 -vid- のみに注目して1時間弱を消費しました.「どれだけ進まないのか!」というコメントを数多くいただきまして,内心忸怩たる嬉々とした思いです.いずれにせよ,今回は水野さんが8単語をもカバーされたということで,電信柱の陰より安堵いたしました(その8単語は subject, article, statement, experiment, figure, evidence, industry, economy).

同僚の井上逸兵さんと私とで毎週(水)(日)にお届けしている YouTube 「いのほた言語学チャンネル」<言語学バル>では,つい先日,水野太貴さんをゲストにお招きしての4回にわたる公開収録シリーズをお届けしたばかりです.ぜひそちらもお時間のあるときにどうぞ.

・ 「#210. 水野太貴さん(ゆる言語学ラジオ)再登場!ゆる学徒カフェにお邪魔してます!」

・ 「#212. ゆる言語学ラジオ・水野太貴さん再登場第2回・出版人/読書人としての水野さんにとっての言語学本」

・ 「#214. ゆる言語学ラジオ水野太貴さんの辞書にアウトプット過多の文字はない!」

・ 「#216. ゆる言語学ラジオ水野太貴さんがいま考えていること/テクノロジーが変える?言語学/意味を扱うのはレア」

水野さん,堀元さん,いつもありがとうございます!

2024-03-26 Tue

■ #5447. 2023年度の英語史コンテンツ企画のベスト10 --- 昨年度の振り返り [notice][khelf][hel_education][hel_contents_50_2023][ranking][link]

年度末です.新年度のhel活に向けて動き出す時期となりました.毎年度初めには,khelf(慶應英語史フォーラム)では,メンバーより英語史の話題を提供してもらい,それを日々 HP 上に公開していく「英語史コンテンツ50」の企画を実施しています.この4月から始まるラウンドで4年目4回目となります.本ブログでもご案内していくことになると思いますが,開始に先立ちまして,ご支援のほどどうぞよろしくお願いいたします.

さて,このタイミングで1年前の「英語史コンテンツ50 (2023)」で公開された50のコンテンツについて,最もよく閲覧されたベスト10のランキングを作ってみました.より抜きの10本となります.やめられないおもしろさです.ぜひ英語史の魅力をご堪能ください.

なお,2021年度と2022年度のランキングも,それぞれ「#4726. 昨年度のコンテンツ企画のベスト10」 ([2022-04-05-1]),「#5102. 2022年度の英語史コンテンツのベスト10 --- 昨年度の振り返り」 ([2023-04-16-1]) でまとめていますので,そちらも訪れていただければ.

【 2023年度の英語史コンテンツ企画のベスト10 】

・ 第1位(閲覧616回) 「#35. 強調構文の英語史 "It ARE John and Anne that are married." はアリ!?」

・ 第2位(閲覧603回) 「#44. ハリー・ポッターと英語の方言」

・ 第3位(閲覧436回) 「#40. 「play the piano の the を忘れるなよ!」の真偽」

・ 第4位(閲覧408回) 「#9. なぜ be going to は未来を意味するの」

・ 第5位(閲覧302回) 「#6. b と d は紛らわしい!」

・ 第6位(閲覧281回) 「#7. consumption の p はどこから?」

・ 第7位(閲覧276回) 「#1. 『平家物語』と英語史」

・ 第8位(閲覧267回) 「#42. 四体液説の遺産?英単語に残る伝統医学の教え?」

・ 第9位(閲覧250回) 「#4. 「時代区分」を考える」

・ 第10位(閲覧241回) 「#30. That'll be fun. ←この fun の品詞は...?」

2024-03-24 Sun

■ #5445. 小河舜さんとのhel活(まとめ) [voicy][heldio][inohota][youtube][notice][ogawashun][khelf][hel_herald][link][helkatsu][wulfstan][oe][old_norse]

明日3月25日(月)の午後1時30分より Voicy heldio の生放送にて「「はじめての古英語」生放送 with 小河舜さん&まさにゃん」を配信します.久しぶりの「はじめての古英語」シリーズです.小河舜さん(フェリス女学院大学ほか)および「まさにゃん」こと森田真登さん(武蔵野学院大学)とともに3人でお届けします.精読する予定の古英語原文は,昨日の記事「#5444. 古英語の原文を読む --- 597年,イングランドでキリスト教の布教が始まる」 ([2024-03-23-1]) をご覧ください.

明日の生放送に出演予定の小河舜さんには,私の関わっている各種のhel活メディアでお世話になっています.以下に,これまでともに歩んできたhel活の履歴を,メディアごとに時間順にまとめます.

【 khelf(慶應英語史フォーラム) 】

・ 『英語史新聞』第8号(最新号)の第3面「英語史ラウンジ」にて,小河さんが注目の英語史研究者として取り上げられています(今回は Part 1 で,次号で Part 2 が続きます)

【 YouTube 「いのほた言語学チャンネル」 】

・ 「#144. イギリスの地名にヴァイキングの足跡ーゲスト・小河舜さん」

・ 「#146. イングランド人説教師Wulfstanのバイキングたちへの説教は歴史的異言語接触!」

・ 「#148. 天才説教師司教は詩的にヴァイキングに訴えかける!?」

・ 「#150. 宮崎県西米良村が生んだ英語学者(philologist)でピアニスト小河舜さん第4回」

【 Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」とプレミアム限定配信チャンネル「英語史の輪」 (helwa) 】

・ 「#747. 金曜夜のコトバ対談(生放送) --- 「khelf 声の祭典」第1弾」

・ 「【英語史の輪 #5】金曜夜のコトバ対談(生放送)の2次会」

・ 「#759. Wulfstan て誰? --- 小河舜さんとの対談【第1弾】」

・ 「#761. Wulfstan の生きたヴァイキング時代のイングランド --- 小河舜さんとの対談【第2弾】」

・ 「#763. Wulfstan がもたらした超重要単語 "law" --- 小河舜さんとの対談【第3弾】」

・ 「#765. Wulfstan のキャリアとレトリックの変化 --- 小河舜さんとの対談【第4弾】」

・ 「#767. Wulfstan と小河さんのキャリアをご紹介 --- 小河舜さんとの対談【第5弾】」

・ 「#770. 大学での英語史講義を語る --- 小河舜さんとの対談【第6弾】」

・ 「#773. 小河舜さんとの新シリーズの立ち上げなるか!?」

・ 「#783. 古英詩の傑作『ベオウルフ』 (Beowulf) --- 唐澤一友さん,和田忍さん,小河舜さんと飲みながらご紹介」

・ 「#797. 唐澤一友さんに Beowulf のことを何でも質問してみました with 和田忍さん and 小河舜さん」

・ 「#799. 「名前プロジェクト」立ち上げ記念収録 with 小河舜さん,矢冨弘さん,五所万実さん」

・ 「#816. ネット時代の言葉遣い --- CMC (生放送のアーカイヴ)」

・ 「#819. 古英語地名入門 with 小河舜さん」

・ 「#822. ゼロから学ぶはじめての古英語 --- Part 1 with 小河舜さん and まさにゃん」

・ 「#825. ニックネームでブレスト --- khelf メンバー4名との雑談」

・ 「#826. ニックネームを語ろう【名前プロジェクト企画 #1】(生放送)」

・ 「#829. ゼロから学ぶはじめての古英語 --- Part 2 with 小河舜さん and まさにゃん」

・ 「#836. ゼロから学ぶはじめての古英語 --- Part 3 with 小河舜さん and まさにゃん」

・ 「【英語史の輪 #45】リズムかロジックか --- 小河舜さんとの生対談」

・ 「#877. 英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (20) Albanian --- 小河舜さんとの実況中継」

・ 「#880. 古英語の人名と父称 --- 小河舜さんとの対談」

・ 「#926. 名付ける際はここがポイント【名前プロジェクト企画 #2】(12月11日(月)生放送のアーカイヴ)」

・ 「【英語史の輪 #90】ごめんなさいの言語学 --- 五所万実さん,金田拓さん,小河舜さんとの飲み会対談」

・ 「#983. B&Cの第42節「文法性」の対談精読実況生中継 with 金田拓さんと小河舜さん」

・ 「#985. ちょっと遅れて新年会 --- 金田拓さん,五所万実さん,小河舜さんとの景気のよい雑談回」

・ 「#987. 接辞で増やす英語のボキャビル --- 金田拓さん,五所万実さん,小河舜さんとの対談」

・ 「#1010. 英語史クイズ in hel フェス(生放送のアーカイヴ)」

(以下,後記)

・ 「#1030. 「はじめての古英語」生放送 with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む」

・ 「【英語史の輪 #121】「はじめての古英語」第5弾の生放送後のアフタートーク with 小河舜さん&まさにゃん」

・ 「#1054. 年度初めの「英語に関する素朴な疑問 千本ノック」生放送 with 小河舜さん」

・ 「#1055. 「千本ノック with 小河舜さん」のアフタートーク」

・ 「#1057. 「はじめての古英語」生放送 with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む (2)

・ 「#1060. 5人で話す博士論文の世界(生放送):五所万実さん,北澤茉奈さん,尾崎萌子さん,小河舜さん&堀田隆一」

・ 「【英語史の輪 #124】5人で話す博士論文の世界(生放送)続編:五所万実さん,北澤茉奈さん,尾崎萌子さん,小河舜さん&堀田隆一」

・ 「#1069. 千本ノック(生放送) with 小河舜さん --- 陸奥四人旅 その2」

・ 「#1070. 塩竈神社で名前学への意気込みを語る --- 陸奥四人旅 その3」

・ 「【英語史の輪 #128】パワスポ巡りとなりました --- 陸奥四人旅 その4」

・ 「#1071. 「名前と英語史」シンポジウム終了(生放送) --- 陸奥四人旅 その5」

・ 「【英語史の輪 #130】小河舜さんの上智大学での生活について」

・ 「#1075. 「後期古英語期におけるヴァイキングの名称 --- 社会に呼応する名前とその役割」 --- 小河舜さんのシンポ発表ダイジェスト」

(後記,ここまで)

加えて,この hellog でも ogawashun のタグのもとで小河さんを取り上げています.

以上,明日の生放送に備えつつ,小河さんコンテンツで英語史を学んでください!

2024-03-15 Fri

■ #5436. 私の『英語語源辞典』推し活履歴 --- 2024年3月15日版 [link][etymology][review][voicy][heldio][helwa][lexicography][kdee][hel_herald][notice][khelf][hellog][fujiwarakun][asacul][yurugengogakuradio][notice]

寺澤芳雄(編集主幹)『英語語源辞典』(研究社,1997年)の推し活を本格的に始めて8ヶ月ほどが経ちます.この期間に様々な媒体でこの辞典を推薦し,話題にしてきました.推し活に加わる方も周囲に増えてきており,喜ばしい限りです.この辺りで推し活履歴を振り返っておきたいと思います.以下,KDEE (= The Kenkyusha Dictionary of English Etymology) の略称も適宜用います (cf. kdee) .

・ 2023年7月18日 「ゆる言語学ラジオ」にお招きいただいて収録した YouTube 回「英単語帳の語源を全部知るために,研究者を呼びました【ターゲット1900 with 堀田先生】#247」が配信される.49分30秒辺りから堀田による KDEE の激推しがスタート.その後の数日間,KDEE がオンラインで入手しにくくなるという事態が発生したとか.

・ 2023年7月27日 Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」 にて「#787. 寺澤芳雄(編集主幹)『英語語源辞典』(研究社,1997年)のスゴさをご紹介 --- 田辺春美先生との対談」を配信し,制作にも携わられた田辺春美先生(成蹊大学)とともに KDEE の実力を語る.ちなみに,この回は2023年の heldio 配信回のリスナー投票で第8位に入った.

・ 2023年8月1日 「研究社note」より「『英語語源辞典』と活版印刷裏話」と題する記事が公開される(研究社編集部の N. A. さんが元研究社印刷社長の小酒井英一郎さんにインタビューして執筆された記事).

・ 2023年8月2日 hellog にて「#5210. 世界最強の英語語源辞典 --- 寺澤芳雄(編集主幹)『英語語源辞典』(研究社,1997年)」 ([2023-08-02-1]) が公開される.

・ 2023年9月6日 heldio にて「#828. 『英語語源辞典』(研究社,1997年)ってスゴい --- 研究社会議室での対談 (1)」が配信され,画期的なインタビューシリーズ3部作の開始となる.ちなみに,この回は2023年の heldio 配信回のリスナー投票で第5位に入った.

・ 2023年9月12日 heldio にて「#834. 『英語語源辞典』(研究社,1997年)ってスゴい --- 研究社会議室での対談 (2)」が配信される.

・ 2023年9月20日 heldio にて「#842. 『英語語源辞典』(研究社,1997年)ってスゴい --- 研究社会議室での対談 (3)」が配信される.

・ 2023年9月22日 hellog にて「#5261. 研究社会議室での3回にわたる『英語語源辞典』をめぐるインタビューが完結」 ([2023-09-22-1]) が公開される.

・ 2023年10月23日 heldio にて「#875. 『英語語源辞典』を読むシリーズ (1) --- 藤原くんと foot を語る」が配信され,藤原郁弥さんとの画期的なシリーズの幕開きとなる.ちなみに,この回は2023年の heldio 配信回のリスナー投票で第2位に入った.

・ 2023年10月26日 heldio にて「#878. 『英語語源辞典』を読むシリーズ (2) --- 藤原くんと foot を語る」が配信される.

・ 2023年11月8日 heldio にて「#891. 『英語語源辞典』を読むシリーズ (3) --- khelf 藤原くんと marble を語る第1弾」が配信される.ちなみに,この回は2023年の heldio 配信回のリスナー投票で第9位に入った.

・ 2023年11月11日 heldio にて「#894. 『英語語源辞典』を読むシリーズ (4) --- khelf 藤原くんと marble を語る第2弾」が配信される.

・ 2023年11月14日 heldio にて「#897. 『英語語源辞典』を読むシリーズ (5) --- khelf 藤原くんと marble を語る第3弾」が配信される.

・ 2023年12月15日 heldio にて「#928. 『英語語源辞典』を読むシリーズ (6) --- khelf 藤原くんと2重語 compute/count を語る」が配信される.

・ 2024年1月6日 Voicy プレミアムリスナー限定配信チャンネル「英語史の輪」 (helwa) にて「【英語史の輪 #77】umisio さんと『英語語源辞典』で England と English を精読する」が配信される.heidio/helwa リスナーの umisio さんとの差しでの KDEE 熟読会.

・ 2024年1月9日 umisio さんにより上記熟読会の手書きノートが note 上に公開される.

・ 2024年1月19日 heldio/helwa リスナーの lacolaco さんが note にて「英語語源辞典通読ノート」と題するマガジンを公開し始める.前代未聞の企画.これまでに11本の記事があり,すでに animal にまで到達している.

・ 2024年1月25日 helwa にて「【英語史の輪 #85】「『英語語源辞典』を読む(飲む)会」を画策しています」として,KDEE オンライン読書会の企画案が堀田により初めて提案される.その後,初回が2月20日に実施されることになった.

・ 2024年1月31日 heldio にて「#975. 『英語語源辞典』の収録語彙」が公開される.

・ 2024年2月2日 heldio にて「#977. 『英語語源辞典』を読むシリーズ (7) --- khelf 藤原くんと同音異義語 bank の項を精読する」が配信される.

・ 2024年2月3日 heldio にて「#978. 『英語語源辞典』の語義・初出年代 --- khelf 藤原くんと凡例を読もう」が配信される.凡例を熟読するという稀代な企画がスタート.

・ 2024年2月20日 helwa のオンラインオフ会にて「『英語語源辞典』を漫然と読む/飲む」企画が初めて実現する.

・ 2024年2月22日 helwa にて「【英語史の輪 #97】「置換」か「駆逐」か」が配信される.この配信回では,上記オンラインオフ会で話題となった KDEE 中の「駆逐」という用語が議論された.

・ 2024年3月4日 khelf による『英語史新聞』第8号が発行され,その第1面にて「『英語語源辞典』を使ってみよう」という記事(藤原郁弥さん執筆)が公開される.

・ 2024年3月5日 hellog にて「#5426. 『英語史新聞』第8号が発行されました」 ([2024-03-05-1]) が公開され,改めて KDEE が言及される.

・ 2024年3月12日 helwa にて「【英語史の輪 #105】近代英語と中英語の anigh に直接の関連はない? --- lacolaco さんも二度見した『英語語源辞典』の記述」が配信される.

以上がこの8ヶ月間の KDEE 推し活履歴です.今後の主立った予定を2点挙げておきます.

・ 本日2024年3月15日の夕方,helwa のオンラインオフ会にて「『英語語源辞典』を漫然と読む/飲む」企画の第2回が開催される予定です.

・ 新年度4月より朝日カルチャーセンター新宿教室にてシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」が開講される予定です.毎月1回のペースで指定土曜日に開催されます.KDEE 以外の英語語源辞典も参照しますが,メインはもちろん KDEE.なお,2018年にも『英語語源辞典』に注目しつつ朝カルで英語語源講座を開いたことがあります(cf. 「#3381. 講座「歴史から学ぶ英単語の語源」」 ([2018-07-30-1])).

皆さんも,ぜひ KDEE 推し活にご参加ください!

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』 研究社,1997年.

2024-03-13 Wed

■ #5434. 「変なアルファベット表」完成 [khelf][spelling_pronunciation_gap][hel_herald][notice][hel_education][link][voicy][heldio][helwa][inohota][orthography]

昨秋より khelf(慶應英語史フォーラム)の企画として,一般の方々にも参加していただきつつ展開してきた「変なアルファベット表」がついに完成しました.先週の3月4日,khelf より『英語史新聞』第8号が発行されましたが,その第4面に「変なアルファベット表」が掲載されています.

英語の綴字と発音の乖離 (spelling_pronunciation_gap) の問題を逆手にとって,それをダシにして遊んでしまおうという企画でした.イラスト付きアルファベット表に A から Z の各文字で始まる単語が掲げられていますが,いずれの単語も発音との関係で何かしら「変な」語頭綴字を示しています.英語初学者にとっては「意地悪な」,したがって「大人の」アルファベット表ということになります.

昨秋の本企画発足以来,khelf では担当班を組織し,主に Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」で進捗状況をお伝えするなど発信に努めてきました.まず,一般の方々に呼びかけて,各文字で始まる「変な」単語の候補をお寄せいただきました.その後,khelf で取りまとめた後に,各文字で始まる単語の候補のなかから,最も「変な」単語を決めていただくための投票を呼びかけました.N の単語については決選投票にまでもつれ込むことになりました.企画を進める過程で,そもそも綴字の(不)規則とは何なのかという本質的な問題にぶつかるなどしましたが,最終的には上記の通り「変なアルファベット表」が仕上がりました.各単語のイラストも khelf オリジナルの制作ですので,ぜひご注目ください.一般公募と一般投票という形で皆さんにご協力いただいた企画として,ここに完成の旨を報告し,改めて感謝申し上げます.

『英語史新聞』第8号の第4面には,「変なアルファベット表」のほか,投票結果なども掲載されています.次点候補の単語なども挙げられていますので,そちらも眺めながら綴字と発音の乖離という問題に思いを巡らせていただければと思います.

これまで「変なアルファベット表」企画に関するコンテンツを,heldio, helwa, hellog, YouTube などで様々に公開してきました.以下に一覧しておきます.特に heldio では,「変なアルファベット表」の公開後も,表に掲載されている各単語と関連する話題をお届けしています.向こう数日の配信回にもご期待ください.

・ heldio 「#872. 変なアルファベット表を作ろうと思っています --- khelf 企画」

・ heldio 「#873. スペリングの規則と反則 --- 「変なアルファベット表」企画に寄せて」

・ heldio 「#887. khelf 寺澤志帆さんと「変なアルファベット表」企画の中間報告」

・ heldio 「#924. 今週は「変なアルファベット表」のための投票週間です」

・ heldio 「#933. 「変なアルファベット表」の投票は済ませましたか? --- khelf 寺澤さんと投票の呼びかけ」

・ heldio 「#966. 「変なアルファベット表」の n- の単語のための決選投票 --- khelf 寺澤志帆さんからの呼びかけ」

・ heldio 「#1011. 「変なアルファベット表」の完成と公開 with 寺澤志帆さん」

・ heldio 「#1015. cello --- 「変なアルファベット表」からの話題」

・ heldio 「#1016. schedule の発音は「スケジュール」か「シェデュール」か? --- 「変なアルファベット表」の S の項目より」

・ helwa (有料配信) 「【英語史の輪 #42】変なアルファベット表を作る企画」

・ helwa (有料配信) 「【英語史の輪 #43】変なアルファベット表企画への反響」

・ hellog 「#5303. 『英語史新聞』第7号が発行されました」 ([2023-11-03-1])

・ hellog 「#5341. 今週は「変なアルファベット表」企画の投票週間です」 ([2023-12-11-1])

・ hellog 「#5426. 『英語史新聞』第8号が発行されました」 ([2024-03-05-1])

・ YouTube 「いのほた言語学チャンネル」 「#185. eye はもっとへんなつづりだった!!三文字規則が生み出した現象たち?---へんなアルファベット表向け単語大募集!」

2024-03-05 Tue

■ #5426. 『英語史新聞』第8号が発行されました [hel_herald][notice][khelf][hel_education][link][kdee]

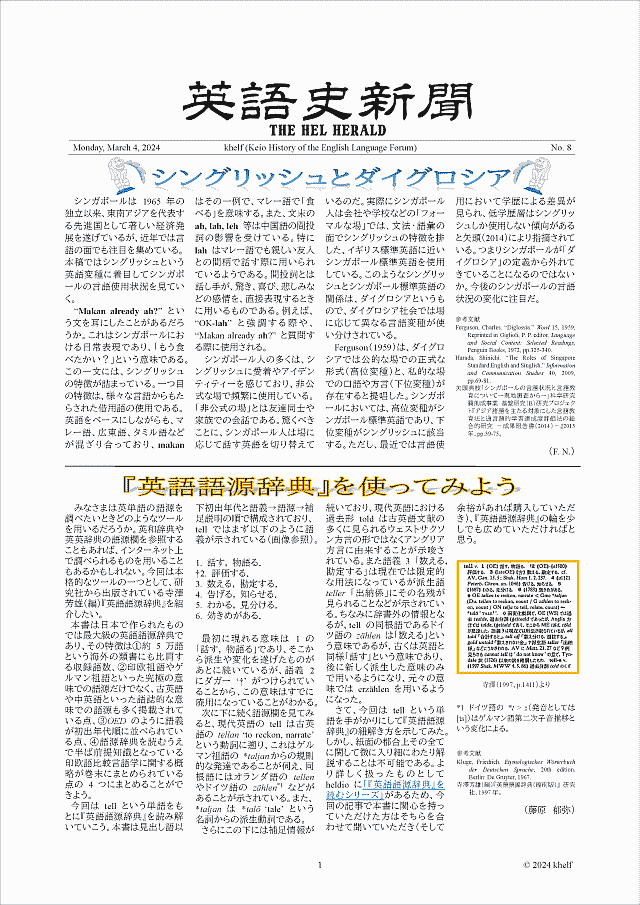

全国の『英語史新聞』ファン(?)の皆さん,お待たせしました.昨日3月4日付けで,khelf(慶應英語史フォーラム)による『英語史新聞』第8号がウェブ公開となりました.こちらよりPDFで閲覧・ダウンロードできます.

ほぼ2年前の4月1日に創刊号が発行されて以来,3ヶ月に一度のペース順調に号を重ねてきました.今回の第8号は本来であれば新年に発行という予定でしたが,諸事情で3月にずれ込みました.しかし,遅れた代わりに良質の記事が集まってきていますので,楽しく読んでいただけるかと思います.

第8号の公開および記事紹介などの情報は,今後立て続けに khelf 公式の X アカウント @khelf_keio からお届けしていく予定ですので,ぜひフォローのほどよろしくお願いします.読者の皆さんにおかれましても,そちらのリポストなどを通じて「英語史をお茶の間に」の英語史活動(hel活)にご協力いただけますと幸いです.

さて,今回も khelf の『英語史新聞』制作班が献身的に執筆・編集し,丁寧に作り込んでくれました.第8号の記事のラインナップをご紹介します.

・ シングリッシュとダイグロシア

・ 『英語語源辞典』を使ってみよう

・ ハリー・ポッターとロンの英語

・ 英語史ラウンジ by khelf 「第3回 小河舜先生(Part 1)」

・ 変なアルファベット表 完成!

一言では紹介しきれない充実のラインナップです.執筆陣は学部3年生から大学院博士課程の学生まで,皆で協力して作りました.どれが目玉記事か決められないほど,いずれも充実の内容となっています.

前号で呼びかけた「変なアルファベット表」企画は,hellog 読者の皆さんにも投票などに参加していただきつつ数ヶ月かけてじっくり進めてきましたので,ここで特別に触れておきたいと思います.ご協力ありがとうございました.

本号は昨日の Voicy heldio でも「#1008. 『英語史新聞』第8号」としてご案内していますので,そちらもぜひお聴きください.

『英語史新聞』は上述の通り2022年4月に創刊号を発行して以来,おおよそ3ヶ月に1度のペースで発行し続けてきました.毎号の制作班のモチベーションが保たれているのも,多くの方々にお読みいただいているからこそです.ご愛読ありがとうございます.最新号も含め『英語史新聞』のすべての号は,教育目的での利用・配布について自由にお取り扱いいただけます.むしろ,英語史の魅力を広げるべく活動している発行主体の khelf としては,電子媒体・紙媒体を問わず,皆様に広く利用・配布していただけますと幸いです.

もし学校の授業などの公的な機会(あるいは,その他の準ずる機会)にお使いの場合には,ぜひこちらのフォームを通じてご一報くださいますと khelf の活動実績の把握につながるほか,『英語史新聞』編集委員の励みともなります.ご協力のほどよろしくお願いいたします.ご入力いただいた学校名・個人名などの情報につきましては,khelf の実績把握の目的のみに限り,記入者の許可なく一般に公開するなどの行為は一切行なわない旨,ここに明記いたします.フォームへの入力を通じ,khelf による「英語史をお茶の間に」の英語史活動(hel活)への賛同をいただけますと幸いです.

最後に『英語史新聞』のバックナンバー(号外を含む)も紹介しておきます.こちらも合わせてご一読ください(khelf HP のこちらのページにもバックナンバー一覧があります).

・ 『英語史新聞』第1号(創刊号)(2022年4月1日)

・ 『英語史新聞』号外第1号(2022年4月10日)

・ 『英語史新聞』第2号(2022年7月11日)

・ 『英語史新聞』号外第2号(2022年7月18日)

・ 『英語史新聞』第3号(2022年10月3日)

・ 『英語史新聞』第4号(2023年1月11日)

・ 『英語史新聞』第5号(2023年4月10日)

・ 『英語史新聞』第6号(2023年8月14日)

・ 『英語史新聞』第7号(2023年10月30日)

2024-02-19 Mon

■ #5411. heldio で「文法化」を導入するシリーズをお届けしました [voicy][heldio][grammaticalisation][notice][hel_education][language_change][link]

毎朝6時に,本ブログの姉妹版ともいえる音声ブログ Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」を配信しています.2024年の heldio のテーマは言語変化 (language_change) です.大きなテーマなので取り上げていく話題も多岐にわたりますが,避けて通れないものの1つに文法化 (grammaticalisation) があります.本ブログでも「#417. 文法化とは?」 ([2010-06-18-1]) を始めとして,多くの記事で注目してきました.

先週,heldio にて5日連続で文法化の超入門となる話題をお届けしました.結果的に文法化の導入シリーズとなりました.こちらにリンクをまとめておきます.

・ 「#988. ぎゅうぎゅうの単語とすかすかの単語 --- 内容語と機能語」

・ 「#989. 内容語と機能語のそれぞれの特徴を比較する」

・ 「#990. 文法化とは何か?」

・ 「#991. while の文法化」

・ 「#992. while の文法化(続き)」

(以下,後記)

・ 「#1001. 英語の文法化について知りたいなら --- 保坂道雄(著)『文法化する英語』(開拓社,2014年)」

・ 「#1003. There is an apple on the table. --- 主語はどれ?」

(後記,ここまで)

5回の話しはスムーズにつながっているので,順に聴いていただくとよいと思います.手っ取り早く聴きたいという方は,中心回となる「#990. 文法化とは何か?」だけでもシリーズの大枠はつかめると思います.

もっと本格的に文法化を学びたいという方は,本ブログの grammaticalisation の各記事をご覧ください.特に重要な記事をいくつか挙げておきます.

・ 「#1972. Meillet の文法化」 ([2014-09-20-1])

・ 「#1974. 文法化研究の発展と拡大 (1)」 ([2014-09-22-1])

・ 「#1975. 文法化研究の発展と拡大 (2)」 ([2014-09-23-1])

・ 「#2575. 言語変化の一方向性」 ([2016-05-15-1])

・ 「#2576. 脱文法化と語彙化」 ([2016-05-16-1])

・ 「#3273. Lehman による文法化の尺度,6点」 ([2018-04-13-1])

・ 「#3272. 文法化の2つのメカニズム」 ([2018-04-12-1])

・ 「#3281. Hopper and Traugott による文法化の定義と本質」 ([2018-04-21-1])

・ 「#5124. Oxford Bibliographies による文法化研究の概要」 ([2023-05-08-1])

2024-02-17 Sat

■ #5409. 最近 Mond で6件の質問に回答しました [mond][sobokunagimon][heldio][hel_education][notice][link]

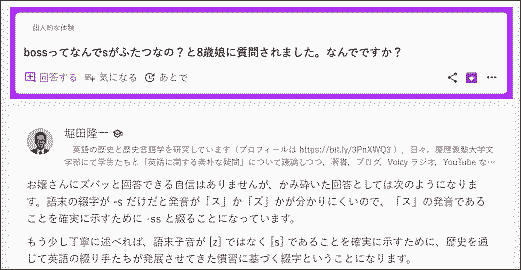

ここ数日間で,知識共有サービス Mond に寄せられてきた英語史系の質問に6件ほど回答しました.こちらでもリンクを共有します(質問文の原文を短文に要約・編集してあります).新しい順に並べています.

今朝お答えした8歳の娘さんからの最新の質問は,とりわけ強力でしたね,パンチが効いています.これまで私が受けたことのなかった英語に関する素朴な疑問で,刺激的でした.ありがとうございます!

(1) boss ってなんで s がふたつなの?と8歳娘に質問されました.なんでですか?

(2) 英語がラテン語から動詞を借用するとき,完了分詞形に基づいた語形を採用するのはなぜなのでしょうか?

(3) Japan という単語の語源は?

(4) who, what, where, when などに対して,なぜ how だけが wh- でなく h- で始まるのでしょうか?

(5) 5文型の SVO などの V は「動詞」とされますが,「述語」が正しいのではないでしょうか?

(6) なぜ動作を表わすはずの動詞に「状態動詞」なるものがあるのでしょうか?

今回お答えした質問は,本ブログや Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」 で関連する話題を取り上げたり,詳しく解説してきたりしたものも多く,実際に回答のなかでいくつかリンクを張っていますので,合わせてご参照いただければと思います.

2024-02-10 Sat

■ #5402. 2023年度に提出された卒論論文と修士論文の題目 [hel_education][sotsuron][shuron][khelf][seminar][link]

今年度,慶應義塾大学文学部英米文学専攻の堀田ゼミより14本の卒業論文と1本の修士論文が提出されました.以下,各々の題目を一覧します.私の英語史のゼミでどんなことが研究テーマとなるのかが伝わると思います.

[ 卒業論文 ]

・ Changes in the Frequency of Inanimate S-Genitive Case Use in British Popular and Quality Papers

・ The Characteristics and Development of Suffix -some in the History of English

・ The Origin and Development of the Construction It is Adj of NP to VP

・ The Difference between To-infinitive and Bare Infinitive in a Subjective Complement

・ A Study on the Singular and Plural Concord with the Collective Noun "Government"

・ An HTOED-Based Study on Semantic Change of Words Meaning "Delicious"

・ Contemporary Usage of 'unto' with Semantic Extension from the Bible

・ The Usage of Metonymies Shared among ENL Areas: The Case of Governmental Facilities

・ Stylistic Differences and Literary Commonalities among Two Works of George Orwell

・ Changes in the Social Demand and Frequency of the Woman's Honorific Title Ms

・ Decoding the N-word: A 20-Year Analysis of Language Evolution in Grammy Nominated Rap (2004--2024)

・ Political Correctness of the Infectious Disease Names: Hansen's disease, AIDS, and Mpox

・ Class Society and Language in Britain: Focusing on the Linguistic Characteristics of the Beatles

・ Changes and Trends of English Use in the Indian Movies: New Middle Class as the Audience

[ 修士論文 ]

・ Tautologies in the History of English: Their Usage and Conventionality

今年度のゼミでも英語史・英語学に関する多様なテーマで研究がなされました.形態論,統語論,意味論,語用論,語法研究,文体論,社会言語学など,関心が多岐にわたる点が,本ゼミの特徴です.ただし今回は音声学・音韻論に注目した研究がありませんでした(私としては少々寂しい).調査方法としてはコーパスを用いた実証的な研究が基本となってきています.来年度の卒論・修論にもテーマの幅広さを期待しています!

過年度のゼミ卒業論文の題目についてはこちらの記事セットあるいは sotsuron をどうぞ.英語史分野のテーマ探しのヒントとなるかと思います.khelf HP より「研究テーマ紹介」,あるいはゼミ紹介 HP より「ゼミ生の卒論テーマ」も役立つと思います.

2024-02-05 Mon

■ #5397. 文法上の「性」を考える --- Baugh and Cable の英語史より [bchel][gender][oe][noun][category][voicy][heldio][notice][hel_education][link]

昨年7月より週1,2回のペースで Baugh and Cable の英語史の古典的名著 A History of the English Language (第6版)を原書で精読する Voicy 「英語の語源が身につくラジオ」 (heldio) でのシリーズ企画を進めています.1回200円の有料配信となっていますが第1チャプターに関してはいつでも試聴可です.またときどきテキストも公開しながら無料の一般配信も行なっています.これまでのバックナンバーは「#5291. heldio の「英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む」シリーズが順調に進んでいます」 ([2023-10-22-1]) にまとめてありますので,ご確認ください.

今までに41節をカバーしてきました.目下,古英語を扱う第3章に入っています.次回取り上げる第42節 "Grammatical Gender" は,古英語の名詞に確認される文法上の「性」,すなわち文法性 (gender) に着目します.以下に同節のテキストを掲載しておきます(できれば本書を入手していただくのがベストです).

42. Grammatical Gender. As in Indo-European languages generally, the gender of Old English nouns is not dependent on considerations of sex. Although nouns designating males are often masculine, and those indicating females feminine, those indicating neuter objects are not necessarily neuter. Stān (stone) is masculine, and mōna (moon) is masculine, but sunne (sun) is feminine, as in German. In French, the corresponding words have just the opposite genders: pierre (stone) and lune (moon) are feminine, while soleil (sun) is masculine. Often the gender of Old English nouns is quite illogical. Words like mægden (girl), wīf (wife), bearn (child, son), and cild (child), which we should expect to be feminine or masculine, are in fact neuter, while wīfmann (woman) is masculine because the second element of the compound is masculine. The simplicity of Modern English gender has already been pointed out as one of the chief assets of the language. How so desirable a change was brought about will be shown later.

文法性に関する話題は hellog でも gender のタグを付した多くの記事で取り上げてきました.そのなかから特に重要な記事へのリンクを以下に張っておきます.

・ 「#25. 古英語の名詞屈折(1)」 ([2009-05-23-1])

・ 「#26. 古英語の名詞屈折(2)」 ([2009-05-24-1])

・ 「#28. 古英語に自然性はなかったか?」 ([2009-05-26-1])

・ 「#487. 主な印欧諸語の文法性」 ([2010-08-27-1])

・ 「#1135. 印欧祖語の文法性の起源」 ([2012-06-05-1])

・ 「#2853. 言語における性と人間の分類フェチ」 ([2017-02-17-1])

・ 「#3293. 古英語の名詞の性の例」 ([2018-05-03-1])

・ 「#4039. 言語における性とはフェチである」 ([2020-05-18-1])

・ 「#4040. 「言語に反映されている人間の分類フェチ」の記事セット」 ([2020-05-19-1])

・ 「#4182. 「言語と性」のテーマの広さ」 ([2020-10-08-1])

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow